1. 名前

平賀源内は、通称として「源内」を用いたが、高松藩に再登用された翌年には、藩主の本姓である「源」の字を避けるため「元内」と綴りを変更した。しかし、藩を辞職した後は再び「源内」を称している。彼の諱は「国倫くにとも日本語」であり、1934年製作の「平賀源内略系図」には「国棟くにむね日本語」という別名も記されているが、同じ原資料に取材した1986年製作の略系図にはこの別名は見られない。彼の字は「士彝しい日本語」であったが、『戯作者考補遺』(1845年成立)には「子彝」と記されている。

源内は生涯にわたり、数多くの雅号やペンネームを使い分けた。雅号の「鳩渓きゅうけい日本語」は、故郷である志度村の地名「ハトダニ」に由来するとも言われる。戯作者としては、「風来山人ふうらいさんじん日本語」を主要な筆名とし、その他に「悟道軒」、「天竺浪人てんじくろうにん日本語」も用いた。浄瑠璃作者としては、「福内鬼外ふくうちきがい日本語、または福内鬼外ふくちきがい日本語」の筆名で活動し、俳号は「李山りざん日本語」であった。また、源内の著作の中には、彼自身をモデルとした「貧家銭内ひんかぜにない日本語」という登場人物も登場する。

2. 来歴

平賀源内は、その短い生涯の中で、学問、発明、芸術、文学など、多岐にわたる分野で目覚ましい活躍を見せた。彼の来歴は、日本の近世社会における知的好奇心と革新の精神を象徴している。

2.1. 出生と家系

平賀源内は、享保13年(1728年)に、讃岐国寒川郡志度浦(現在の香川県さぬき市志度)の白石家の三男として生まれた。父は白石茂左衛門(良房)、母は山下氏で、多数の兄弟がいた。白石家は讃岐高松藩の蔵番という足軽相当の低い身分の家であった。源内自身は、自らの家系を信濃国佐久郡の信濃源氏大井氏流平賀氏の末裔と称していた。この平賀氏は、戦国時代の天文5年(1536年)11月に甲斐の武田信虎による侵攻を受け、佐久郡海ノ口城において滅ぼされたと伝えられる。その後、平賀氏の子孫は奥州の白石に移り、伊達氏に仕えて白石姓に改めた。さらに伊予宇和島藩に従って四国へ下り、最終的に讃岐で帰農したという伝承がある。源内の代で、姓を白石から平賀に復姓したと伝えられている。

2.2. 幼少期と教育

源内は幼少の頃からその才能の片鱗を見せていた。彼は掛け軸に細工を施して「お神酒天神」という作品を作成し、その評判が広まったことがきっかけで、13歳から藩医の元で本草学を学び始めた。また、儒学も学び、俳諧グループに属して俳諧の創作活動も行った。

寛延2年(1749年)に父が死去したことにより、源内は後役として藩の蔵番の職に就いた。家督相続の前後には、藩の薬園に御薬坊主の下役として登用されたという説もあり、これは藩主松平頼恭の意向であったとも言われている。

2.3. 長崎での活動

宝暦2年(1752年)頃、源内は長崎へ約1年間遊学した。当時の長崎は、外国船の入港が許された数少ない港であり、オランダ東インド会社(Vereenigde Oostindische CompagnieVOCオランダ語)の商館員や中国商人らが滞在し、厳しく管理された下で交易が行われていた。低い身分で藩の蔵番という職務もあった源内が、なぜ1年間も長崎に遊学できたのかは謎とされているが、本草学や物産学を好んだ藩主松平頼恭の「内命」があったとする説や、高松の医師で本草愛好家の久保桑閑がパトロンであったとする説などがある。

長崎での具体的な活動については史料が不足しているものの、源内は西洋医学、特にヨーロッパの製薬や外科技術、そして蘭学の様々な分野を学んだと推測されている。また、中国商人やオランダ東インド会社の関係者との交流を通じて、陶磁器に関する知識も得た。

長崎での留学を終えて帰郷した後、宝暦4年(1754年)7月に源内は「近年病身」を理由に藩に蔵番退役願を提出し、妹に婿養子を迎えさせて家督を妹婿に譲った。宝暦5年(1755年)には、歩いた距離を測る「量程器」や、方角を測る「磁針器」(オランダ製の同器具を模倣したもの)を製作するなど、早くもその発明の才を発揮している。

2.4. 大阪・京都・江戸での活動

長崎での遊学を終えた後、平賀源内は大阪、京都へと活動の場を広げ、さらに江戸へと進出して、その多岐にわたる才能を開花させた。

2.4.1. 学術・研究活動

宝暦5年(1755年)、源内は大阪と京都で学び、さらに宝暦6年(1756年)には江戸に下って本草学者田村元雄(藍水)に弟子入りし、本格的に本草学を学んだ。また、漢学を習得するために林家にも入門し、湯島聖堂に寄宿した。しかし、林家での学びは儒学(漢学)そのものよりも、漢文で書かれた本草学関連の古典を読解するためのものであったとされている。江戸中期の儒学者柴野栗山は源内を「学術は無き人也」と評しており、源内の「漢文力」はさほど高くなかったとする見解も存在する。

その後、源内は2回目の長崎遊学で鉱山の採掘や精錬の技術を習得した。宝暦7年(1757年)、彼は日本で最初の薬品会(薬種や物産を展示する会)を発案し、その後も江戸で何度も物産会を開催することで、新進の本草学者としてその名を広く知られるようになった。宝暦9年(1759年)には、高松藩が医術修行という名目で三人扶持を与え、源内を召し抱えた。源内自身はこれを正式な仕官とは考えていなかったものの、藩は彼を家臣として扱った。

宝暦11年(1761年)、源内は江戸に戻るため再び藩を辞職した。この際、「仕官お構い」(奉公構)となり、以後、幕臣への登用を含め、他家への仕官が不可能となった。一説には、源内は大藩や幕府への仕官を野心として抱いていたとされるが、この処分によりその道は閉ざされた。

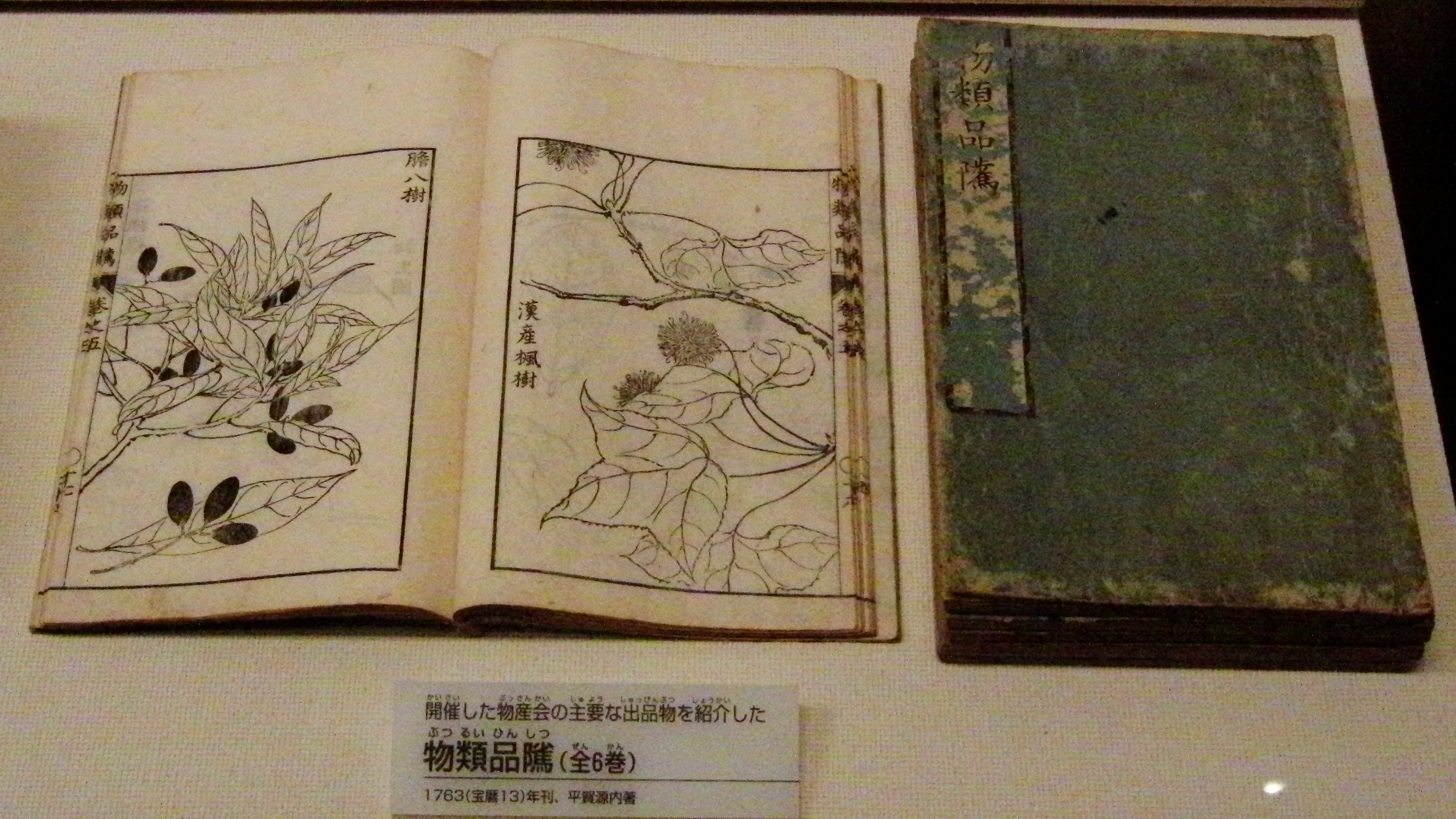

宝暦11年(1761年)には伊豆で鉱床を発見し、産物のブローカーとしても活動した。物産博覧会をたびたび開催する中で、この頃には幕府老中の田沼意次にもその名が知られるようになる。宝暦12年(1762年)には、物産会として第5回となる「東都薬品会」を江戸の湯島で開催した。江戸での知名度も上がり、杉田玄白や中川淳庵ら当時の著名な蘭学者たちとも交友を深めた。宝暦13年(1763年)には、本草学の集大成である『物類品隲ぶつるいひんしつ日本語』を刊行した。彼はオランダ博物学にも強い関心を持ち、洋書の入手に専念したが、自身に語学の知識がなかったため、オランダ通詞に読み分けさせて読解に努めた。

2.4.2. 発明・工芸・産業活動

明和年間には、源内は産業起業的な活動にも力を入れた。明和3年(1766年)からは武蔵川越藩の秋元凉朝の依頼を受け、奥秩父の川越藩秩父大滝(現在の秩父市大滝)にある中津川で鉱山開発を行った。この地で石綿などを発見し、現在のニッチツ秩父鉱山の基礎を築いた。また、秩父における炭焼の指導や、荒川通船工事の指導なども行った。現在でも奥秩父の中津峡付近には、源内が設計し長く滞在した建物が「源内居」として残されている。

安永2年(1773年)には、出羽秋田藩主の佐竹義敦に招かれ、阿仁鉱山での鉱山開発の指導を行った。その途中に立ち寄った角館では、秋田藩士小田野直武に蘭画の技法を伝授した。小田野直武は、この出会いが縁で上京し、源内の紹介により杉田玄白と出会い、『解体新書』の挿絵を描くことになる。また、角館の次に立ち寄った上桧木内(秋田県仙北市西木町)では、子供たちに熱気球の原理を応用した遊びを教えたとされており、これが伝統行事「上桧木内の紙風船上げ」の起源と言われている。

安永5年(1776年)には、長崎で手に入れたエレキテル(静電気発生機)を修理し、見事に復元した。このエレキテルは大きな話題となり、源内はこれを高級な見せ物とすることで謝礼を得て生活費とし、さらに余興を加えて見物客の誘致に努めた。鉱山開発の指導や、戯作・浄瑠璃といった文芸活動も、彼の生活費を稼ぐための手段であったとされる。

1765年には温度計「日本創製寒熱昇降器」を製作した。これは現存しないが、源内が参照したオランダの書物やその原典であるフランスの書物の記述から、アルコール温度計であり、目盛りには華氏が採用されていたとみられている。

また、土用の丑の日にウナギを食べる風習は、源内が発祥であるという説がある。この通説は広く知られているものの、両者を結び付ける明確な根拠となる一次資料や著作は存在しない。さらに、明和6年(1769年)にはCMソングとされる歯磨き粉『漱石膏』の作詞作曲を手がけ、安永4年(1775年)には音羽屋多吉の清水餅の広告コピーを手がけてそれぞれ報酬を受けており、これらをもって日本におけるコピーライターの先駆けとも評される。金唐革が流行し、それによる日本の金銀銅の流失を懸念した源内は、和紙を用いた模造品である金唐革紙(擬革紙)を発明した。

2.4.3. 文学・芸術活動

源内は学術・産業活動と並行して、文芸活動も精力的に行った。彼は談義本の類を執筆し、浄瑠璃作者としては「福内鬼外」の筆名で多くの作品を手がけた。彼の浄瑠璃作品は時代物が多く、五段形式や多段形式で、世話物の要素が加わっていると評価されている。狂歌で知られる大田南畝の狂詩狂文集『寝惚先生文集』には、源内が序文を寄せている。

また、源内は強精薬の材料にする淫水調達のため若侍100人と御殿女中100人が一斉に交わる話を描いた『長枕褥合戦ながまくら しとねかっせん日本語』のような奇抜な好色本も著している。衆道関連の著作としては、「水虎山人」名義により1764年(明和元年)に『菊の園』を、安永4年(1775年)には陰間茶屋案内書の『男色細見』を著した。

鈴木春信と共に絵暦交換会を催し、浮世絵の隆盛に一役買った。また、博覧会の開催を提案し、江戸湯島で日本初の博覧会「東都薬品会」が開催された。文章の「起承転結」を説明する際によく使われる「京都三条糸屋の娘 姉は十八妹は十五 諸国大名弓矢で殺す 糸屋の娘は目で殺す」の作者は源内であるとの説もある。

2.4.4. 私生活と思想

源内は「男色家」であったため、生涯にわたって妻帯せず、歌舞伎役者らを贔屓にして愛したという。中でも、二代目瀬川菊之丞(瀬川路考)との関係は有名である。彼の晩年の殺傷事件も、男色に関するものが起因していたともされる。

秩父鉱山の開発が挫折するなど、晩年の源内は経済状況も悪化し、「憤激と自棄」(門人の狂歌師平秩東作の評)に苛まれる中で、多くの戯文を弄するなど生活は荒れた。安永7年(1778年)には「功ならず名斗(ばかり)遂(とげ)て年暮ぬ」という一句を詠んでおり、彼の苦悩がうかがえる。

2.5. 晩年と死

平賀源内の晩年は、その奇行と悲劇的な死によって、多くの謎と議論に包まれている。

安永8年(1779年)夏、源内は橋本町の邸宅へ移り住んだ。同年11月20日夜、神田の源内宅に門人の久五郎と友人の丈右衛門が宿泊していたが、明け方に彼らは「口論」となり、源内は抜刀して両人に手傷を負わせた。このうち久五郎は傷がもとで死去した。源内はこの事件が起こる前から、よく癇癪を起こしていたとされており、殺傷事件の内容については諸説が存在する。

翌21日、源内は投獄され、同年12月18日(1780年1月24日)に破傷風により獄死した。享年52。獄死した彼の遺体を引き取ったのは、門人の平秩東作であるともされている。杉田玄白らが葬儀を行おうとしたが、幕府の許可が下りず、墓碑もなく遺体もないままの葬儀となった。

源内の晩年については諸説があり、大名屋敷の修理を請け負った際に酔っていたために修理計画書を盗まれたと勘違いして、大工の秋田屋九五郎ら棟梁2人を殺傷したとも伝えられる。また、後年に獄中死を装って逃げ延び、書類上は死亡したままで田沼意次ないしは故郷高松藩(旧主である高松松平家)の庇護下に置かれて天寿を全うしたとも伝えられるが、いずれも詳細は不明である。

大正13年(1924年)、源内は従五位を追贈された。

2.5.1. 死後の評価と論争

源内の死後、彼の生涯とその最期を巡っては様々な解釈がなされ、多くの論争が巻き起こった。特に、獄中死の真相や、杉田玄白らが彼の葬儀を行うことを幕府に許されなかった経緯は、後世の歴史家や研究者の間で大きな関心事となった。

幕府が葬儀を許可しなかったこと、そして遺体も墓碑もないままの供養が行われたという事実は、「源内は実は獄死していなかった」という生存説を生む温床となった。この説は、源内が田沼意次や高松藩の庇護下で密かに生き延びたという形で語り継がれ、彼の天才性と奇人ぶりを一層際立たせる物語として広まった。

源内の生涯に対する後世の評価は、彼の多岐にわたる業績を称賛する一方で、その奇行や晩年の事件、そして発明が必ずしも実用化に至らなかった点について批判的な見解も存在する。しかし、彼の挑戦的な精神と、鎖国下にあった日本に西洋の知識や技術、そして新しい文化の風を吹き込んだ功績は、現代においても高く評価されており、日本の近代化の礎を築いた一人として位置づけられている。

3. 作品と業績

平賀源内は、科学、産業、文学、芸術といった多岐にわたる分野で数多くの作品と業績を残した。彼の活動は、当時の日本の社会に大きな刺激を与え、後世の発展に多大な影響を与えた。

3.1. 科学発明と発見

源内の最も有名な科学的業績の一つは、オランダ製の静電気発生装置であるエレキテルの紹介と復元である。彼はその原理を完全に理解していたわけではないにもかかわらず、見事に修復に成功し、これを公開することで人々に電気の存在と不思議さを伝えた。また、火浣布(石綿布)の開発も彼の重要な発明であり、これは火に強い布として注目された。

1765年には、日本で最初の温度計とされる「日本創製寒熱昇降器」を製作した。この温度計は現存しないが、源内が参照したオランダの書物やその原典であるフランスの書物の記述から、アルコール温度計であり、目盛りには華氏が採用されていたとみられている。

源内は気球や電気の研究も行い、それらが実用化寸前までこぎ着けていたとも言われる。しかし、これらの研究が最終的に実用的な形で結びつくことはなく、この点が後世の評価を二分する一因となっている。なお、竹とんぼの発明者とも言われることがあるが、竹とんぼはそれ以前から存在しており、源内の発明ではない。

3.2. 産業・工芸活動

源内は、日本の産業振興と工芸分野にも多大な貢献をした。彼は鉱山開発に深く関わり、伊豆で鉱床を発見し、ブローカーとして採掘事業を立ち上げた。また、武蔵川越藩の依頼で奥秩父の川越藩秩父大滝(現在の秩父市大滝)にある中津川で鉱山開発を行い、石綿を発見したことは、現在のニッチツ秩父鉱山の基礎となった。彼は秩父での炭焼の指導や、荒川通船工事の指導なども行った。

陶器製作においては、長崎で良質な粘土を発見したことを機に、政府に大規模な陶器製造(輸出および国内向け)を請願した。彼は「日本の陶器が良ければ、当然、外国の品に金銀を使わなくなる。それどころか、中国人もオランダ人もこれらの品を求めて持ち帰るようになり、これは永続的な国家の利益となる。元々粘土なのだから、いくら陶器を輸出しても資源枯渇の心配はない」と語ったと伝えられる。彼が指導または製作した陶器は「源内焼」と呼ばれ、高松藩の高松で焼かれた高知焼の様式を受け継ぎ、鮮やかな色彩(主に三色)を特徴とする独特のスタイルを確立した。

源内はまた、博覧会の開催を提案し、江戸湯島で日本初の物産博覧会である「東都薬品会」を実現させた。これは、各地の特産品や新しい技術を一堂に集め、人々に知識と交流の機会を提供する画期的な試みであった。さらに、当時流行していた金唐革による金銀流失を懸念し、和紙を模造した金唐革紙(擬革紙)を発明するなど、国産技術の振興にも尽力した。

3.3. 文学作品

源内は「風来山人」などの筆名で、数多くの文学作品を世に送り出した。彼の文学は、当時の社会や風俗を鋭く風刺し、人々に笑いと同時に深い洞察を与えた。

彼の代表的な談義本に『根南志具佐ねなしぐさ日本語』(宝暦13年(1763年)刊行)とその続編『根無草後編』(明和6年(1769年)刊行)がある。『根南志具佐』では、閻魔大王が女形に恋をするという奇抜な設定で、地獄が大規模な建設工事で活気に満ちている様子が描かれる。閻魔大王は龍王に命じて女形を人間界から連れてこさせようとするが、使者として送られた河童が女形に恋をしてしまい、代わりに別の女形を連れ帰る。最終的に閻魔大王自身が人間界に赴くが、大役者市川雷蔵に敗れるという物語である。この物語全体が雷蔵の夢であったと明かされ、彼の死を予言するものとして結ばれる。

また、彼の滑稽本『風流志道軒伝ふうりゅうしどうけんでん日本語』(宝暦13年(1763年)刊行)は、講釈師の深井志道軒を主人公とした作品である。狂文集『風来六部集』には、「放屁論」や「痿陰隠逸伝」(なえまら いんいつでん)などが収録されている。

「放屁論」は、江戸の歓楽街両国を舞台に、高尚な文化と大衆文化の出会いを風刺的に描いた作品である。作中では、源内自身が、屁芸で人気を博した農民について武士と「活発な」議論を交わす様子が描かれる。源内は、その芸が印象的で称賛に値する独自性を持つと主張する一方、儒教的な武士である石部金吉郎は、その無作法さと観客の愚かさから、屁芸の公開は儒教の礼儀に反すると主張する。この対話を通じて、源内は二つの価値観の対立を浮き彫りにし、高尚な文化とその擁護者の態度を批判している。

『愛の不始末な旅』(A Lousy Journey of Love英語)は、彼の友人であり弟子であった大田南畝が没後に編纂・出版したアンソロジー『吹散里落葉』に収録されている。この作品では、二匹のシラミが少年の体を旅する様子が描かれており、源内は頻繁な言葉遊びや駄洒落を用いることで、シラミの視点から物語を語るという不条理さとユーモアを増幅させている。

その他、強精薬の材料にする淫水調達のため若侍100人と御殿女中100人が一斉に交わる話を描いた『長枕褥合戦ながまくら しとねかっせん日本語』のような奇抜な好色本も著している。また、衆道関連の著作として、「水虎山人」名義により1764年(明和元年)に『菊の園』を、安永4年(1775年)には陰間茶屋案内書の『男色細見』を著した。

3.4. 浄瑠璃作品

源内は「福内鬼外」の筆名で、数多くの義太夫浄瑠璃作品を執筆した。彼の作品は、当時の江戸の劇場で上演され、人気を博した。

代表作としては、明和7年(1770年)正月に江戸外記座で初演された『神霊矢口渡』が挙げられる。その他にも、明和7年8月江戸肥前座初演の『源氏大草紙』、明和8年(1771年)正月江戸肥前座初演の『弓勢智勇湊』(吉田仲治補助)、安永2年(1773年)4月江戸肥前座初演の『嫩榕葉相生源氏』、安永3年(1774年)正月江戸結城座初演の『前太平記古跡鑑』、安永4年(1775年)7月江戸肥前座初演の『忠臣伊呂波実記』、安永8年(1779年)2月江戸結城座初演の『荒御霊新田新徳』(森羅万象、浪花の二一天作を補助)、源内没後の安永9年(1780年)3月江戸肥前座で上演された『霊験宮戸川』、未完作でありながら寛政11年(1799年)正月に江戸肥前座で上演された『実生源氏金王桜』などがある。彼の浄瑠璃作品は、時代物を多く手がけ、五段形式や多段形式が特徴で、世話物の要素も加わっていると評価されている。

3.5. 絵画

源内は、蘭学を通じて学んだ西洋の技術を絵画にも応用し、独自の画風を確立した。彼の絵画作品は、現存するものが少ないものの、その特徴は西洋画の技法を取り入れた点にある。

代表的な作品としては、「黒奴を伴う赤服蘭人図」や神戸市立博物館所蔵の「西洋婦人図」が挙げられる。これらの作品は、西洋の人物や風俗を題材とし、油絵の技法や遠近法、陰影の表現など、当時の日本画には見られない要素が取り入れられている。また、彼は陶器のデザインも手がけており、源内焼の鮮やかな色彩や独特の意匠には、彼の芸術的センスが反映されている。

源内は、出羽秋田藩主の佐竹義敦に招かれた際に、秋田藩士小田野直武に蘭画の技法を伝授した。この指導が、後の『解体新書』の挿絵制作に繋がり、日本の洋風画発展に大きな影響を与えた。

4. 人物と評価

平賀源内は、その多岐にわたる才能と型破りな行動から、「天才」または「異才」と称される人物であった。彼の生涯は、当時の社会に大きな影響を与え、後世の研究者たちによって多角的に評価されている。

4.1. 天才性と奇行

源内は、鎖国体制下にあった当時の日本において、蘭学者として西洋の文化や技術を積極的に紹介し、その普及に尽力した。彼は本草学、地質学、医学、発明、文学、芸術など、実に多彩な分野で活動し、それぞれにおいて独創的な発想と才能を発揮した。

その一方で、源内は社会通念から逸脱した奇行や生活様式でも知られている。彼は男色家であり、生涯にわたって妻帯しなかった。当時の歌舞伎役者らを贔屓にし、特に二代目瀬川菊之丞(瀬川路考)との関係は有名であった。彼の晩年の殺傷事件も、男色に関するものが起因していたという説も存在する。

また、彼の言動には、既存の権威や常識を批判する風刺的な精神が常に貫かれていた。彼の文学作品、特に戯作は、その鋭い風刺とユーモアによって、当時の人々に大きな影響を与えた。しかし、その急進的な思想や一部作品の内容は、批判や論争の対象となることもあった。

4.2. 影響力と遺産

源内の発明、文学、芸術活動は、後世の日本に多大な影響を与え、貴重な学術的・文化的な遺産を遺した。

彼は、オランダ製の静電気発生装置であるエレキテルを日本に紹介し、その復元に成功したことで、当時の人々に科学への好奇心を喚起した。また、火浣布(石綿布)の開発や、日本初の温度計とされる「日本創製寒熱昇降器」の製作など、彼の科学的業績は、後の日本の科学技術発展の萌芽となった。気球や電気の研究も実用化寸前まで進めていたと言われ、その先見性は驚くべきものである。

源内は、杉田玄白をはじめとする当時の著名な蘭学者たちと広く交流し、彼らの間では源内の盛名が広く知れ渡っていた。玄白の回想録である『蘭学事始』には、源内との対話に一章が割かれており、源内が蘭学の発展に果たした役割の大きさがうかがえる。源内の墓碑銘を記したのも玄白である。

産業面では、鉱山開発の指導や源内焼の製作を通じて、地域の産業振興に貢献した。特に、江戸湯島で開催された日本初の物産博覧会「東都薬品会」は、各地の物産や技術を紹介する場として、後の日本の博覧会の先駆けとなった。また、土用の丑の日にウナギを食べる風習の提唱者とされる説や、歯磨き粉『漱石膏』の作詞作曲、清水餅の広告コピーを手がけたことは、彼が日本におけるコピーライターの先駆けであったことを示している。

文学・芸術分野では、戯作の開祖とされ、彼の風刺的な作品は後の文学に影響を与えた。鈴木春信と共に絵暦交換会を催したことは、浮世絵の隆盛にも一役買った。また、文章の「起承転結」を説明する際に使われる「京都三条糸屋の娘」の作者とされるなど、彼の言葉は後世にも広く知られている。

4.3. 批判と論争

平賀源内の生涯は、その輝かしい業績の裏で、いくつかの批判や論争にも晒されてきた。

彼の発明品については、エレキテルや温度計、火浣布などが注目された一方で、それらが結局、実用的な産業や技術の発展に直接結びつかなかったという指摘も存在する。この点は、後世の源内評価を二分する一因となっている。

また、彼の晩年の生活は荒れており、秩父鉱山開発の挫折などから「憤激と自棄」(門人の狂歌師平秩東作の評)に陥っていたとされる。経済状況も悪化し、安永7年(1778年)には「功ならず名斗(ばかり)遂(とげ)て年暮ぬ」という一句を詠むなど、その苦悩がうかがえる。

そして、彼の死に至る経緯、特に安永8年(1779年)に起こした殺傷事件は、彼の生涯における最も大きな汚点として議論の対象となっている。事件の具体的な内容や動機については諸説あり、男色関係のトラブルが原因であったとする説や、酔った上での誤解によるものとする説などがある。この事件により投獄され、獄中で破傷風により死去したという公式な記録がある一方で、田沼意次や故郷の高松藩の庇護下で密かに生き延びたという生存説も根強く伝えられており、彼の最期を巡る論争は今なお続いている。これらの批判や論争は、源内の複雑な人間性や、彼が生きた時代の制約を浮き彫りにしている。

5. 風貌と肖像画

平賀源内の風貌や肖像画については、いくつかの資料や伝承が残されている。源内自身は肥満で暑がりだと自称していた。

5.1. 18世紀の源内著書の挿絵

源内が著した書物の刊行物の中には、源内自身を描いた可能性のある挿絵がいくつか存在する。これらには、『天狗髑髏鑑定縁起』の挿絵、『里のをだまき評』の自序および挿絵が挙げられている。

『肖像集』(江戸後期写本。栗原柳庵著)に収められた「鳩渓平賀国倫 風来山人」の肖像や、『平賀源内』(1899年。獲麟野史著)に掲載された「平賀源内肖像」も、彼の風貌を伝える資料とされている。

5.2. 『魚籃先生春遊記』

『魚籃先生春遊記』(天明元年(1781年)刊行)という本の「春遊記筆削図」に描かれている人物については、本書を読んだ太田南畝、烏亭焉馬、平賀源内らではないかという推測がある。一方で、この図に描かれているのは本書の著者らであると否定する説も存在する。

5.3. 『先哲像伝』

『先哲像伝 詞林部伝』の原稿(弘化元年(1844年)序。文:原得斎)中の「平賀鳩渓肖像」は、桂川月池老人作と言われる絵にもとづくとされる。「月池」という号は桂川甫周とその弟森島中良の両人が使っており、どちらの作であるかについては諸説ある。両者とも平賀源内と面識があったため、この絵は源内の姿を伝えているという説がある。

5.4. 『戯作者考補遺』

『戯作者考補遺』は弘化2年(1845年)に木村黙老が著した書物である。著者自筆の「平賀鳩渓肖像」は、源内を知る古老の話をもとに、源内の死後60年以上経ってから描かれた。なお、著者の祖父も源内と直接交流があったとされる。

この像は痩せており、源内は肥満だったという自称とは食い違うという指摘がある。また、煙管を持った姿が『魚籃先生春遊記』(1781年刊行)の挿絵中の人物と似ているとの指摘もある。

写本のみにより伝えられてきた本書は、1935年に自筆原本(鈴木幾次郎蔵)の複写本が出版された。その後、原本は第二次世界大戦時に失われたと考えられている。2021年現在、現存する古い写本としては明治時代書写の慶應義塾大学蔵本がある。

『平賀源内全集上巻』(1932年刊)に掲載された肖像および平賀源内先生顕彰会所蔵の肖像は、自筆原本と絵具の剥がれ具合まで酷似するが別バージョンである。

さぬき市の「平賀源内先生銅像」は、彫刻家小倉右一郎が『戯作者考補遺』の肖像および秩父に伝わる伝承にもとづいて製作した。

6. 墓所と記念

平賀源内の墓所は、東京と故郷の讃岐にそれぞれ存在し、彼の死後も多くの人々によって追悼され、その業績が記念されている。

6.1. 東京の墓所

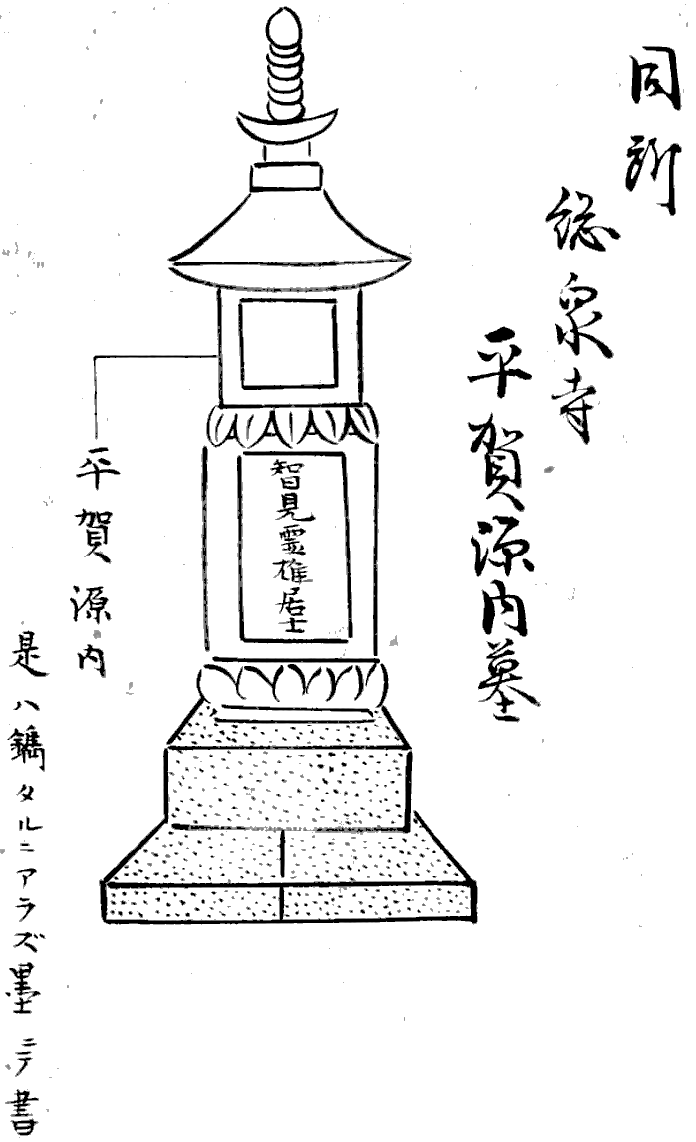

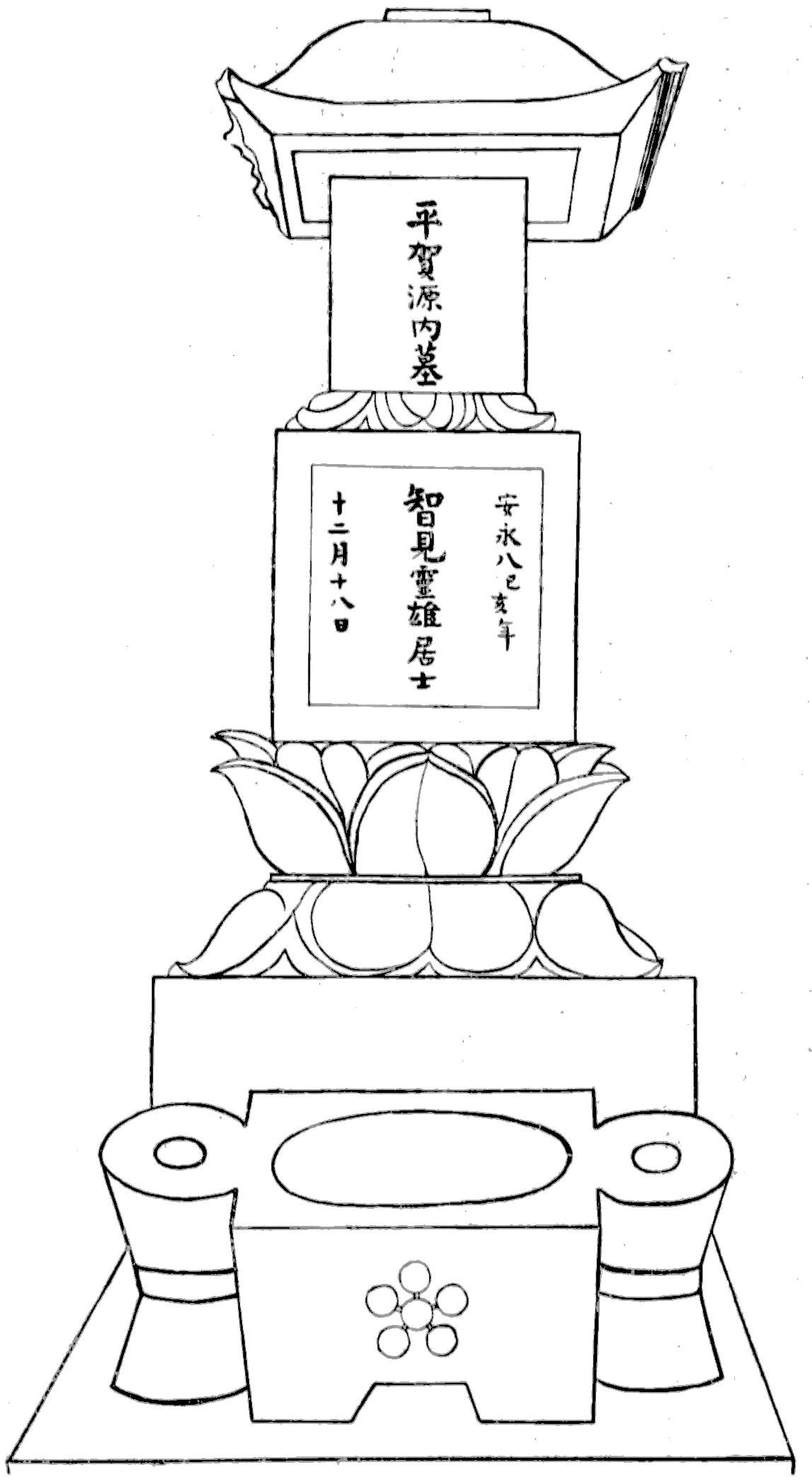

源内の戒名は「智見霊雄」である。彼の墓所は、東京の浅草橋場(現在の東京都台東区橋場2-22-2)にあった総泉寺に設けられた。この墓は、彼の友人である杉田玄白が私財を投じて建立したと伝えられている。墓の背後には、長年源内に仕えた従僕である福助の墓も隣接している。

源内の墓は、建立後に改変された形跡があることが指摘されている。19世紀前半までに成立した『鳩渓遺事』によれば、「平賀源内墓」「智見霊雄居士」「安永八己亥十二月十八日」と書かれていたとされる。しかし、同じく19世紀前半成立の『埋木花』では、戒名のみが彫られ、没年月日などはなく、「平賀源内墓」の文字は墨で書かれていたと記されている。1891年時点になると、「平賀源内墓」「安永八己亥年」「十二月十八日」の文字も彫り込まれていた。また、墓石の面が不自然に削られているとの指摘もある。

総泉寺の平賀源内墓は、大正13年(1924年)に東京府の史跡に仮指定された。しかし、1928年に総泉寺が板橋への移転を計画し、それに伴い史跡指定も解除されることが判明した。これを憂慮した有志の運動により、平賀源内墓だけは橋場の旧地に残されることとなり、1929年に改めて東京府の史跡に仮指定された。同時期に松平頼寿を会長とする平賀源内先生顕彰会が発足し、敷地の整備、墓の脇への記念碑「平賀源内墓地修築之碑」の建碑、塀の建設などを手がけ、1931年(昭和6年)に完成した。そして、1943年(昭和18年)には国の史跡に指定された。

6.2. 讃岐の墓所

源内の故郷である香川県さぬき市志度の自性院(平賀氏の菩提寺)にも、源内の墓がある。この墓は、源内の義弟(末妹の婿)として平賀家を継承した平賀権太夫が、義兄である源内を一族や故郷の旧知の人々の手で弔うために建立したと伝えられている。毎年12月には、この自性院で源内を追悼する法要が執り行われている。

6.3. 杉田玄白による墓碑銘

杉田玄白は、東京の総泉寺の墓とは別に、武蔵国金沢(後の神奈川県横浜市金沢区)の能見堂に源内の碑を建てる構想を持っていたが、これが実際に実現したかどうかは不明である。

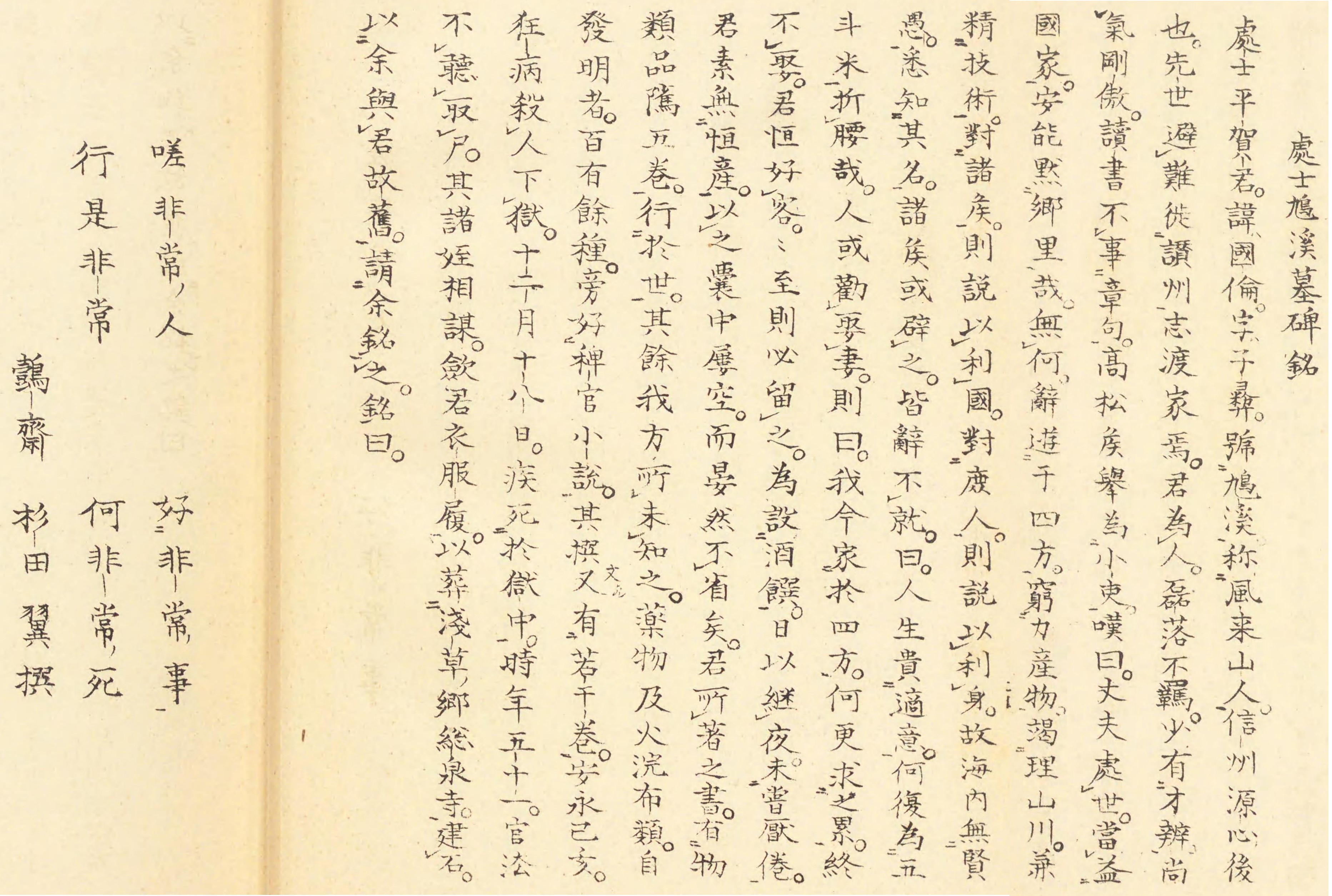

玄白はまた、源内を称える約300字程度の長文の「処士鳩渓墓碑銘」を著した。この碑銘の文面は、弘化2年(1845年)に木村黙老が著した写本『戯作者考補遺』によって後世に伝えられた。「碑銘」とはこの長文全体を指すこともあるが、文中の「銘」は末尾の16文字から成る詩の部分を指している。その詩は、「嗟非常人 好非常事 行是非常 何非常死」(ああ非常の人、非常の事を好み、行いこれ非常、何ぞ非常に死するや)と記されている。この「非常人」という表現は、前漢の司馬遷『史記』「列伝」司馬相如列伝からの派生である。この詩は、源内の型破りな生涯と、その悲劇的な最期を端的に表現している。

この碑銘を刻んだ碑が実際に作られたか否かについては諸説ある。関根黙庵、水谷不倒、大槻如電らの説では、一旦は墓に処士鳩渓墓碑銘が彫られたものの、罪人の墓を建てることを禁じられたため、墓を壊したか削ったのだという。これに対して、磯ケ谷紫江の説では、処士鳩渓墓碑銘は原稿だけで、実際に彫られたことはなかったという。城福勇は、この碑銘は総泉寺の小さな墓石ではなく、能見堂に建立される碑を想定したものではないかと推測している。

印刷物としては、1880年に平賀源内没後100年祭の案内状に掲載され、以後様々な伝記で紹介されたが、文面に食い違いが見られた。草稿や『戯作者考補遺』では享年51歳とされているが、1890年に平賀家が発表した「平賀源内履歴取調書写」や、それを取材した宮武外骨による伝記では享年48歳と記されている。

1930年には、旧総泉寺の平賀源内墓の脇に「平賀源内墓地修築之碑」が建てられ、その裏面に処士鳩渓墓碑銘の全文が刻まれた。また、さぬき市の「平賀源内先生銅像」の台座にも「嗟非常人...」の16字詩が刻まれている。

7. 大衆文化における登場

平賀源内は、その多岐にわたる才能と型破りな生涯から、小説、漫画、映画、ドラマ、アニメ、ゲーム、演劇など、様々な大衆文化作品において魅力的なキャラクターとして描かれ、活用されている。

7.1. 小説・漫画

源内を扱った小説は数多く、桜田常久の芥川賞受賞作『平賀源内』は、源内が杉田玄白の尽力でひそかに獄から脱出できたあとの後日談という構想で描かれている。その他、村上元三『平賀源内』、吉川英治『鳴門秘帖』、那須正幹『ズッコケ時間漂流記』、久生十蘭『平賀源内捕物帳』、山本昌代『源内先生船出祝』、南條範夫『無頼武士道』、広瀬正『異聞風来山人』、赤松光夫『江戸の大山師 天才発明家・平賀源内』、清水義範『源内万華鏡』、大沼弘幸・わたなべぢゅんいち『大江戸乱学事始』、筒井康隆『空飛ぶ表具屋』(世界初の有人飛行を行ったとされる浮田幸吉を後援する役割で登場)、井沢元彦『銀魔伝 源内死闘の巻』、夢枕獏『大江戸恐龍伝』、眞邊明人『もしも徳川家康が総理大臣になったら』、乾緑郎『ねなしぐさ 平賀源内の殺人』、『戯場國の怪人』などがある。

漫画作品では、石ノ森章太郎『平賀源内 解国新書』で田沼意次の一代記の著者として描かれ、上村一夫『春の嵐』、みなもと太郎『風雲児たち』田沼時代編では、蘭学者たちのオピニオン・リーダーの一人として、時代があまりにもついてこないことに苦悩する天才として描かれている。ほりのぶゆき『江戸むらさき特急』では、「えれきてる」の研究に執念を燃やすが、その「えれきてる」が電気あんまであるというパロディが展開される。水木しげる『東西奇ッ怪紳士録』では、ステレオタイプ的な歴史観に基づいた形で奇人として取り上げられている。碧也ぴんく『鬼外カルテシリーズ』では、虚空を彷徨い現代を生きる鬼外というキャラクターとして描かれ、最終章では鬼外(平賀源内)が主人公となる。星野之宣『鎖の国』では、科学者と戯作者の兄弟という形で源内二人説を描いている。よしながふみ『大奥』では、第八巻から登場し、男装の女性として描かれている。その他、長谷垣なるみ『利根川りりかの実験室』(原作:青柳碧人)、仲間りょう『磯部磯兵衛物語~浮世はつらいよ~』、黒沢明世/横内謙介『奇想天外☆歌舞音曲劇 げんない』、冬目景『黒鉄 KUROGANE』(主人公をサイボーグにした蘭学者・源吉のモデル)、空知英秋『銀魂』(平賀源外というカラクリ技師)などが挙げられる。

7.2. 映画・ドラマ

映画では、『鳴門秘帖 前篇 本土篇』『後篇 鳴門篇』(1936 - 1937年、源内役:水野浩)、『将棋大名』(1960年、源内役:水野浩)、『(秘)極楽紅弁天』(1973年、源内役:長弘)、『歌麿 夢と知りせば』(1977年、風来山人の名で登場、役:内田良平)、『ユメ十夜 第十夜』(2007年、源内役:石坂浩二)、『のみとり侍』(2018年、源内役:笑福亭鶴光)などがある。

テレビドラマでは、『灯、今も消えず「平賀源内」』(1959年、日本テレビ、源内役:坂東好太郎)、『天下御免』(1971年、NHK、源内役:山口崇)は、現代を江戸時代に置き換え、源内を案内役として風刺的な要素を含んだ。石ノ森章太郎原作の『キカイダー01』第36話「四次元の怪 恐怖のタイム旅行」(1973年、NET、源内役:野々浩介)では、悪の組織シャドウが源内の誘拐を画策する。吉川英治原作のテレビドラマ『鳴門秘帖』(1977年、NHK、源内役:山口崇)では、ローソクを熱源に和紙とコンニャクで作ったミニチュアの気球を飛ばすシーンがある。『桃太郎侍』(1981年、日本テレビ、源内役:犬塚弘)の第226話「エレキを食った鬼二匹」にゲスト出演。『影の軍団II』(1981年、関西テレビ、源内役:山村聰)では、徳川家重の時代末期を舞台に、主人公の伊賀忍者グループに科学面で協力する役どころだった。必殺シリーズ(朝日放送)では、時代的に合わないが現代的な気球やグライダーを出す際に源内を登場させる傾向があり、『仕事人アヘン戦争へ行く』(1983年、源内役:宮口精二)では獄中にいた設定で登場(劇中では113歳)。『必殺仕切人』(1984年)第5話「もしも鳥人間大会で優勝したら」では、江戸時代の飛行コンテストで審査員をしている。『夫婦ねずみ今夜が勝負!』(1984年、テレビ東京、源内役:若林豪)。『翔んでる!平賀源内』(1989年、TBS、源内役:西田敏行)では、源内が豊富な知識を駆使して江戸で起こった事件の謎を解決する探偵のような役回りの主人公である。『びいどろで候~長崎屋夢日記』(1990年、NHK、源内役:山口崇)は、『天下御免』の後日談。『殿さま風来坊隠れ旅』(1994年、テレビ朝日、源内役:火野正平)。『だましゑ歌麿 III~IV』(2013 - 2014年、テレビ朝日、源内役:笹野高史)。『大江戸捜査網2015~隠密同心、悪を斬る!』(2015年、テレビ東京、源内役:小林稔侍)では、生存説に基づいた解釈で、松平定信によって失脚した田沼家の「隠された姫」のお目付け役として登場する。『風雲児たち~蘭学革命(れぼりゅうし)篇~』(2018年、NHK総合、源内役:山本耕史)は、漫画『風雲児たち』を原作としたテレビドラマ。『鳴門秘帖』(2018年、NHK総合、源内役:正名僕蔵)。『大江戸スチームパンク』(2020年、テレビ大阪、源内役:六角精児)。『大奥』(2023年、NHK総合、源内役:鈴木杏)は、漫画『大奥』を原作とし、男女が逆転した世界で男装の女性として描かれている。NHK大河ドラマ第64作『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(2025年、NHK総合/BS1、源内 役:安田顕)では、蔦屋重三郎の生涯を描く中で源内が登場する。

7.3. アニメ・その他

アニメでは、『21エモン』(第15話「お江戸5エモンモーニング?謎のジュゲム星人!!」 1991年8月29日、テレビ朝日)で、架空の老舗旅館・つづれ屋に江戸時代に平賀源内が宿泊したという物語が語られる。『銀魂』(2006年~、テレビ東京)では、平賀源内をモデルにした「江戸一番の発明家」を自称するカラクリ技師平賀源外が登場する。『映画 ねこねこ日本史 ~龍馬のはちゃめちゃタイムトラベルぜよ!~』(2020年2月22日公開)にも登場する。OVA作品では、『Mask of Zeguy』で三木(巫女シャムスの末裔)を保護する重要な役割を担い、『T.P. Sakura』ではエレキテルと共に登場する。『Oh! Edo Rocket』第10話では、隠居した住人が源内であることが明かされ、彼の長屋「風来長屋」は彼のペンネームにちなむとされる。『ゼロの使い魔』では、主人公の平賀才人が日本出身であり、源内にちなんで名付けられたと推測されている。『R.O.D Read or Die』では、他の歴史上の人物のクローンと共に登場し、エレキテルを強力な破壊兵器として使用し、ホワイトハウスやヘリコプター部隊を壊滅させる。『舞-HiME』では、巨大な機械蛙が彼にちなんで名付けられている。『時空探偵ゲンシクン』では、タイムシフター「エレキン」と共に登場し、巨大ロボットを製作する。『出ましたっ!パワパフガールズZ』第30話では、平賀ケンナイというキャラクターが原始的なケミカルZを開発し、大江戸チャキチャキ娘を誕生させ、エレキテルを使って彼の魂を肉体から分離させる。『デジモンアドベンチャー』第13話では、選ばれし子供たちを助ける老人「ゲンナイ」として登場し、『デジモンアドベンチャー02』では若い姿で再登場する。彼のデザインや名前は歴史上の源内に触発されたものとされている。『緋弾のアリア』では、アムドの武偵、平賀彩の有名な先祖として登場する。『戦国コレクション』第6話では、天才で不器用な少女として具現化されている。『風まかせ月影蘭』第7話にも登場。

ゲームでは、カプコン『えどたん』、彩京『戦国エース』では彼をモチーフにした「平乃源内」が登場する。ビクター インタラクティブ ソフトウエア『大江戸ルネッサンス』では、彼の発明により江戸を発展させる幕府運営ゲームが展開される。元気『任侠伝 渡世人一代記』では、源内を護衛する任務があり、あるキャラクターを仲間にするための重要なフラグとなる。スクウェア『ライブ・ア・ライブ』の幕末編では、機械の罠を製作するメカニックとして登場するが、幕末という時代設定から時代錯誤である。しかし、石川五右衛門、淀殿、天草四郎時貞といった他の歴史上の人物も登場することから、意図的な歴史の混ぜ合わせであると推測される。セガ『英傑大戦』では、エレキテルからの発想で、雷によるダメージを与える武将として紫軍に追加された。オンラインゲーム『鬼斬』には、女性版の平賀源内が登場し、メインクエストラインの物語の一部を担い、プレイヤーは「先駆交代」機能で彼女を操作することもできる。

演劇では、井上ひさし作『表裏源内蛙合戦』が1970年にテアトル・エコーで初演され、言葉遊びを極めた音楽劇としてセンセーショナルな評判を集めた。横内謙介作・作詞・演出、深沢桂子作曲、ラッキィ池田・彩木エリ振付の坊っちゃん劇場第8作『奇想天外☆歌舞音曲劇「げんない」』が2013年から2014年まで上演された。ミュージカル『げんないー直武を育てた男』(わらび座)も上演されている。

ドラマCDでは、『源内妖変図譜』で源内役を関智一が演じている。

8. 関連施設・行事等

平賀源内は、その多大な功績を称え、現在も様々な施設や行事を通じて記念されている。

- 平賀源内記念館、平賀源内先生遺品館

- 香川県さぬき市志度に位置し、源内の発明品や著作物、杉田玄白と源内の書簡などが展示されている。2009年3月22日に平賀源内記念館がオープンし、平賀源内祭りの会場ともなっている。JR志度駅から徒歩5分とアクセスも良い。

- 平賀源内墓(東京都台東区橋場二丁目 旧総泉寺墓地)

- 1943年に国の史跡に指定された。敷地内には、源内に仕えた従僕であった福助の墓も存在する。

- 平賀源内先生の墓(香川県さぬき市志度 微雲窟 自性院)

- 同院は平賀家の菩提寺であり、この墓は源内の義弟である平賀権太夫によって建立されたと伝えられている。毎年12月には、源内を追悼する法要がとり行われる。

- 平賀源内生祠

- 広島県福山市鞆の浦にあり、広島県指定史跡となっている。

- 源内賞

- 平賀源内の偉業をたたえ、発明工夫を振興するための基金が、エレキテル尾崎財団によって1994年に寄贈された。この基金を基に、香川県さぬき市(旧志度町)とエレキテル尾崎財団が、四国内の科学研究者を授賞対象とする「源内賞」および「奨励賞」を設定し、毎年3月に表彰を行っている。

- 「平賀源内展」

- 2003年11月29日から2004年8月29日にかけて、東京都江戸東京博物館(2003年11月29日 - 2004年1月18日)、東北歴史博物館(2004年2月14日 - 3月21日)、岡崎市美術博物館(2004年4月3日 - 5月9日)、福岡市博物館(2004年5月27日 - 7月4日)、香川県歴史博物館(2004年7月17日 - 8月29日)の各地で「平賀源内展」が開催された。この展覧会では、エレキテルなどの復元品も展示され、多くの来場者が源内の業績に触れる機会を得た。