1. 生涯

広中平祐は、日本の山口県で生まれ、幼少期から学問の道を歩み始め、日本と海外の著名な大学で数学の研鑽を積んだ。そのキャリアを通じて、彼は教育者としても数多くの役割を果たした。

1.1. 幼少期と家族の背景

広中平祐は1931年4月9日に、山口県玖珂郡由宇町(現在の岩国市)で生まれた。両親は再婚同士であり、彼は15人兄弟の7番目として育った。彼の父親は戦前、大手呉服商や織物工場を営み、比較的裕福な家庭環境であった。幼少期の広中は、分からないことがあると何でも質問するため、母親から「なぜなぜ坊や」と呼ばれていた。母親は広中の疑問に答えられないと、町の医者や神主のところに彼を連れて行き、答えを尋ねてくれたという。

1944年に旧制山口県立柳井中学校(現在の山口県立柳井高等学校)に入学したが、中学2年生からは光海軍工廠での兵器製造に学徒動員され、学業は一時停止を余儀なくされた。この戦時中、召集された長兄と次兄は戦死し、父親の会社も戦後に没落した。その後、父親は衣料品の行商人として広中たちを育てた。

幼い頃は音楽家、特にピアノの演奏家や作曲家を志していた。しかし、高校時代に独学でピアノを学んだものの、始めた時期が遅いことからプロの演奏家になることを諦め、数学へと関心を転じた。数学への興味が芽生えたのは、中学1年生の時、2歳上の姉が悩んでいた数学の因数分解の問題を教科書の公式を見てあっという間に解いてしまった時であり、彼はこの瞬間を「数学が面白いと初めて感じた瞬間だった」と振り返っている。また、中学校で広島大学の数学教授が講演した際、数学への強い関心を持つようになった。

1.2. 日本での学術の旅

高校卒業後、広中平祐は京都大学の入学試験で一度は不合格となったものの、翌年の1949年に合格し、同大学の理学部で物理学を学び始めた。当初は物理学、化学、生物学を履修していたが、大学3年時に数学へと専攻を転換した。1954年に京都大学理学部数学科を卒業し、1956年には同大学大学院理学研究科で修士号を取得した。

大学院在学中、広中は秋月康夫が主宰するセミナーグループに招待された。このグループは「秋月学派」と非公式に呼ばれ、広中が後にフィールズ賞を受賞することとなる「特異点解消問題」を含む最先端の研究について議論していた。広中は、他の学生が優秀な論文を提出する中で、自分の能力に悲観的になった時期もあったが、ある出来事をきっかけに奮起し、2番目の論文が高い評価を受け、修士号の取得に至ったという。

広中は特異点解消問題への興味を「少年の少女への恋のような論理と神秘」と表現している。1956年には、秋月が当時ハーバード大学教授であったオスカー・ザリスキを京都大学に招いた際、広中は自身の研究をザリスキに発表する機会を得た。ザリスキは広中の研究に感銘を受け、ハーバード大学で研究を続けるよう勧めた。

1.3. 海外での博士課程

1957年、広中平祐はザリスキの指導の下、ハーバード大学で博士課程の学生としてアメリカへ渡った。京都大学で培った抽象代数学の知識は、幾何学的視点を重視するハーバード大学での数学議論に新たな洞察をもたらした。1958年から1959年にかけて、アレクサンドル・グロタンディークがハーバード大学を訪れ、広中に大きな影響を与えた。広中はグロタンディークを非常に興味深い人物と感じ、親しい交流を築いた。グロタンディークがパリへ帰る際に、広中を高等科学研究所(IHES)へ招待し、広中はこの招きに応じて1959年の半年間、IHESの客員研究員としてパリに滞在した。

ハーバード大学での同門下にはデヴィッド・マンフォード(1974年フィールズ賞受賞)、マイケル・アーティン、スティーブン・クライマンなどがおり、広中は彼らと「ランチを食べながらお互いに教え合い、刺激しあった」と語っている。パリ滞在中の1959年には、語学学校で指揮者の小澤征爾と出会い、親交を結んだ。1960年に小澤がタングルウッド音楽祭に出演するためアメリカへ来た際、広中が車を運転して空港から送迎したという。

1960年、ハーバード大学に戻った広中は、「双有理吹き飛ばし理論」に関する論文で博士号を取得した。

1.4. 大学教授職

広中平祐は、1960年から1963年までブランダイス大学の数学科助教授を務めた。ブランダイス大学では、当時の代数幾何学における未解決の難問であった代数多様体の特異点解消定理の証明に集中的に取り組んだ。京都で培った可換代数の経験、ハーバードで得た多項式の幾何学、そしてIHESでの大域化技術を組み合わせることで、彼はこの問題の解決に必要な要素をすべて手に入れたと回想している。1962年には自宅で構想中に得たひらめきを基に定理を構築し、1964年に代数幾何学の論文として発表した。この業績が認められ、1970年にフィールズ賞を受賞することになる。

1964年にはコロンビア大学の教授に招聘され、1968年からはハーバード大学の教授を務め、1992年にWilliam Elwood Byerly Professorship in Mathematicsの名誉教授となった。1975年から1983年にかけては、日本の京都大学数理解析研究所の教授も兼任し、1983年から1985年までは同研究所の所長を務めた。

1.5. 大学のリーダーシップと招聘職

広中平祐は、1996年から2002年まで山口大学の学長を務め、学術機関のリーダーシップとしての役割も担った。また、2004年にはリンデンホール小学校特別講師、同年から2013年にかけては創造学園大学(現在は廃校)の学園長に就任した。

海外での客員教授としての活動も活発であり、2008年からは韓国のソウル大学校自然科学大学数理科学部の碩座教授として招聘され、現在に至るまで活発な研究活動を行っている。

2. 主要な研究と貢献

広中平祐の数学者としての核となる研究業績は、主に代数多様体の特異点解消に関するものであり、その成果は数学界に大きな影響を与えた。

2.1. 特異点解消定理

広中平祐の最も重要な業績は、1964年に証明した「標数0の体上の代数多様体の特異点解消定理」である。これは当時の代数幾何学における著名な未解決問題の一つであった。この定理は、任意の代数多様体を、双有理同値な特異点を持たない(非特異な)多様体で置き換えることができることを示している。この証明は、プリンストン大学が発行する『数学年報』に2部に分けて掲載された。

広中はこの解決に至る過程について、ハーバード大学で研究中に解答に非常に近づいていると感じていたと回想している。そして、ブランダイス大学で最初の教職を得て間もなく、京都で培った可換代数の経験、ハーバードで得た多項式の幾何学、そしてIHESで学んだ大域化の技術を組み合わせれば、この問題を解くために必要なすべての要素が揃っていることに気づいたという。この画期的な業績が認められ、彼は1970年にフィールズ賞を受賞した。

2.2. その他の重要な業績

広中平祐は、特異点解消定理以外にもいくつかの重要な研究成果を発表している。1960年には「広中の例」を提示した。これは、ケーラー多様体の変形が必ずしもケーラー多様体になるとは限らないことを示すものであった。この例は、滑らかなコンパクトな複素3次元多様体の一パラメータ族であり、そのほとんどのファイバーはケーラー多様体(さらに射影多様体)であるが、1つのファイバーはケーラー多様体ではないことを示した。これは、2次元以下の滑らかな多様体では成り立ついくつかのもっともらしい命題が、3次元以上の滑らかな多様体では成り立たないことを示すために利用される。

また、2017年には、正標数における特異点解消の存在を主張する原稿を自身のウェブサイトに公開している。

3. 思想と教育活動

広中平祐は、数学者としての研究活動のみならず、その学問的哲学や数学教育の普及に対する貢献においても大きな足跡を残している。

3.1. 数学の哲学と思考

広中は数学に対する独自の哲学と視点を持っている。彼は「私は数字に関わるものなら何でも集めます。例えば、花や葉の写真を1万枚以上持っています。ただ数を数えて比較するのが好きなのです。数学者になれたことを本当に嬉しく思います。なぜなら、物事の中に数学的な面白さを見出すことができるからです」と語っており、日常生活の中に数学的な興味を見出すその姿勢は、彼の数学への深い愛情を示している。また、特異点解消問題への興味を「少年の少女への恋のような論理と神秘」と表現している。

彼の座右の銘は「素心深考」である。京都大学の学生時代、岡潔との交流の中で、特異点解消問題について彼が「問題を一般的に考えるのは難しすぎるから、様々な制限条件をつけて研究しよう」と提案した際、岡は「問題を解くためには、広中が提案したように制限をつけていくのではなく、むしろ逆にもっと理想化した難しい問題を設定して、それを解くべきである」と述べた。広中はこの言葉に触発され、制限を外して理想化する形で問題を解決し、フィールズ賞受賞の業績へと繋がった。

3.2. 数学教育の推進

広中平祐は、日本や韓国の数学教育の発展に積極的に貢献したことで知られている。1980年には、数理科学に強い情熱と優れた資質を持つ若者に、学年や地域の壁を越えた交流の機会を提供するため、第1回「数理の翼夏季セミナー」を主催した。その後、日本人とアメリカ人の大学生を対象としたプログラムも創設した。1984年には、これらのセミナーの資金を支援するために財団法人数理科学振興会(JAMS)を設立し、自身が代表に就任した。JAMSは企業や日本政府からも資金援助を受け、ハーバード大学名誉教授であるシン=トゥン・ヤウは「1980年代には、海外渡航や交流のための国内助成金はほとんどなかった。(中略)今日、かつてのJAMSフェローたちが米国や日本の数学教授になっている数を見れば、広中の努力の成果がわかるだろう」と述べている。

1992年からは小学生を対象とした「算数オリンピック」の会長も務めている。また、東京書籍の算数・数学教科書の監修も担当し、教育内容の改善にも尽力した。

特に注目されるのは、2008年から2009年にかけてソウル大学校の客員教授を務めていた際に、当時大学生であった許埈珥(ホ・ジュニ、June Huh英語)を指導した事例である。許埈珥はもともと高校を中退し、詩人を目指していたが、広中の講義に感銘を受け、数学の道を志すようになった。彼は広中の助言を得て、大学院で数学を専攻するようになり、京都にある広中の自宅を訪れるほどの親交を結んだ。広中の推薦もあり、許埈珥は米国への留学を果たし、2022年に代数幾何学と組み合わせ論を結びつける画期的な研究でフィールズ賞を受賞した。この功績は、広中が若き才能を発掘し、育成した証として広く認識されている。

4. 受賞と栄誉

広中平祐は、その卓越した数学的業績により、国内外で数々の権威ある賞を受賞している。

- 1962年:ストックホルムの国際数学者会議で招待講演

- 1967年:朝日文化賞

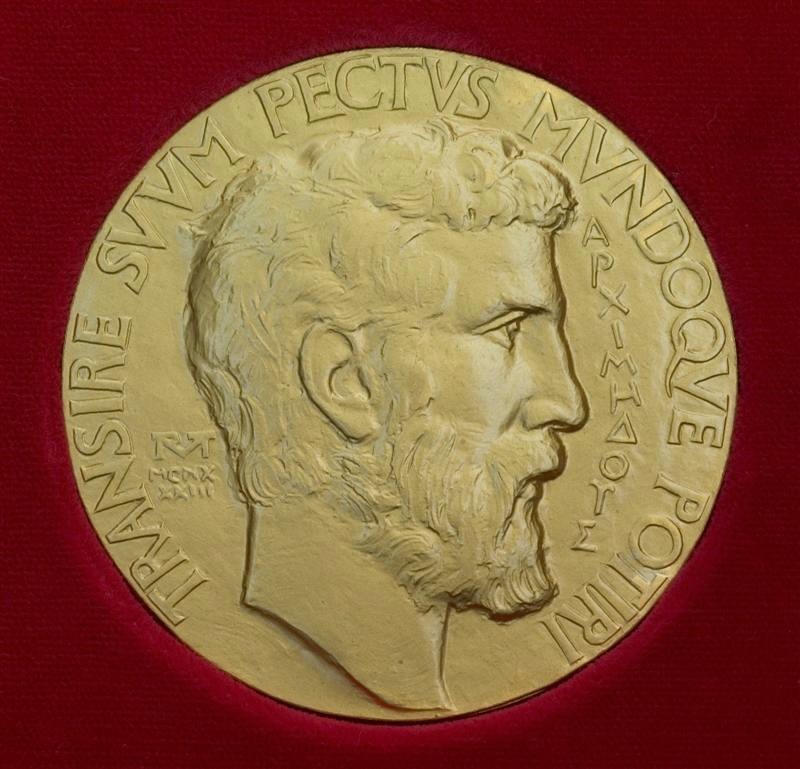

- 1970年:フィールズ賞を受賞。これは9月2日にニースで開催された国際数学者会議で授与され、彼は39歳で40歳という年齢制限ぎりぎりでの受賞となった。これは日本人としては2人目の受賞であった。

- 1970年:日本学士院賞

- 1971年:グッゲンハイム・フェローシップ

- 1975年:文化勲章受章、文化功労者顕彰。昭和生まれの数学者としては初の文化勲章受章者であった。

- 1976年:日本学士院会員

- 1981年:コンプルテンセ大学(スペイン)より名誉博士号

- 1983年:京都市名誉市民

- 2004年:フランスレジオンドヌール勲章シュヴァリエを受章

- 2011年:ハーバード大学セントラル・メダル

- 2012年:岩国市名誉市民

5. 私生活

広中平祐は1960年に木本和歌子と結婚した。和歌子はブランダイス大学のワイン国際奨学生として学び、後に1986年の参議院議員選挙で当選し、日本の政治家となり、環境庁長官も務めた。広中夫妻の間には、息子の「譲」と娘の「えり子」がいる。娘の広中えり子もまた数学者であり、フロリダ州立大学の教授を務めている。

広中平祐は、自身の数学への愛情を「私は数字に関わるものなら何でも集めます。例えば、花や葉の写真を1万枚以上持っています。ただ数を数えて比較するのが好きなのです。数学者になれたことを本当に嬉しく思います。なぜなら、物事の中に数学的な面白さを見出すことができるからです」と語っている。

また、広中平祐は一般向けのメディアにも登場している。1970年代にはパナソニックのテレビCMに、1982年には富士フイルムのインスタントカメラ「フォトラマ」のCMに家族と共に出演した。さらに1989年には日興証券のCMにも出演している。

6. 著作

広中平祐は、数学に関する専門書から一般向けの教育論、対談集に至るまで、幅広い分野で執筆活動を行っている。

6.1. 単著と論文

- Hironaka, H. (1957). "On the arithmetic genera and the effective genera of algebraic curves," Mem. College Sci. Univ. Kyoto Ser. A Math., 30(2): 177-195.

- Hironaka, H. (1960). "On the theory of birational blowing-up,"

- Hironaka, H. (1964), "The Resolution of Singularities of an Algebraic Variety over a Field of Characteristic Zero." Annals of Mathematics., 79(1):109-203.

- Hironaka, H. (1967), "On the characters ν and τ of singularities" J. Math. Kyoto Univ., 7(1): 325-327.

- Hironaka, H. (1974), "The theory of infinitely near singular points" J. Korean Math. Soc. 40(5): 901-920.

- 広中平祐『広中平祐の家庭教育論 可能性をひきだす教育』講談社 1978年

- 広中平祐『広中平祐の教育探検』日本放送出版協会 1979年

- 広中平祐『創造力をはぐくむ 21世紀への教育論』横浜パースデザインアカデミー 1980年

- 広中平祐『広中平祐の数学教室 誰でも数学が好きになれる』サンケイ出版 1980年

- 広中平祐『創造的に生きる』聖教新聞社 1981年

- 広中平祐『広中平祐の家庭教育論 可能性をひきだす教育』講談社 オレンジバックス 1981年

- 広中平祐『私の生き方論 広中平祐対談集』潮出版社 1981年 のち文庫

- 広中平祐『「可変思考」で創造しよう 企画・教育・技術への発想テキスト』光文社 カッパ・ホームス 1982年 のち文庫

- 広中平祐『学問の発見』佼成出版社 1982年 『生きること学ぶこと』集英社文庫 1984年

- 広中平祐『広中平祐素心対談』佼成出版社 1983年

- 広中平祐『科学の知恵心の智慧』佼成出版社 1985年

- 広中平祐『超一流企業リーダーの頭の中 広中平祐・エグゼクティブ対談』光文社 1985年

- 広中平祐『雲の如く』(ドキュメント・わが母)旺文社 1986年

- 広中平祐『湧源国家論 豊かさの後に何を創造するのか』PHP研究所 1988年

- Hironaka, H. (1991), "Fame, sweet and bitter." In P. Hilton, F. Hirzebruch, and R. Remmert (Eds.), Miscellanea mathematica(pp. 155-176).

- 広中平祐『代数幾何学』講義 森重文記録 丸山正樹, 森脇淳, 川口周編 京都大学学術出版会 2004年

6.2. 共著と編集作品

- 広中平祐、池田満寿夫共著『数学とエロチシズム』講談社 1977年 のち文庫

- 広中平祐、江崎玲於奈共著『日本を語る』毎日新聞社 1977年

- 広中平祐、小沢征爾対談『やわらかな心をもつ ぼくたちふたりの運・鈍・根』創世記 1977年 のち新潮文庫

- 広中和歌子、広中平祐共著『子供の教育と親のかかわり』聖教新聞社 1979年

- 広中平祐編著『青年の翼 若い日本人のための12章』パナジアン 1980年

- 広中平祐、卜部東介共著『解析空間入門』朝倉書店 数理科学ライブラリー 1981年

- 広中平祐、広中和歌子共著『広中平祐・和歌子の教育相談 知欲と個性を伸ばすために』学習研究社 1982年

- 広中平祐、藤沢令夫共著『知の発見-叡知』てらこや出版 寺小屋叢書 1983年

- 広中平祐、坪井忠二、江沢洋共著『クラゲの数学・Si星人の化学』培風館 1985年

- 広中平祐、難波金平共著『親ならいまこそ考えよう 子供の学力、個性を伸ばす"環境"づくりをめざして... 対談』JCA出版局 本物の教育シリーズ 1986年

- 広中平祐、水上勉共著『素心・素願に生きる 対話』小学館 1989年 のちライブラリー

- 広中平祐編『現代数理科学事典』大阪書籍 1991年 丸善 2009年

- 広中平祐、和田一夫共著『人生は六十歳から 天命に生きる 生きる指針・勇気・希望を与える』ダイヤモンドセールス編集企画 1994年

- Hironaka, H.; Matsumura, Hideyuki. (1967), "Formal functions and formal embeddings" J. Math. Soc. Japan, 20(1-2): 52-82.

- Aroca, J. M.; Hironaka, Heisuke; Vicente, J. L. (1975). "The theory of the maximal contact"

- Aroca, J. M.; Hironaka, Heisuke; Vicente, J. L. (1977). "Desingularization theorems" Memorias de Matematica del Instituto.

- Hironaka, H.; Janeczko, S. (Eds.). (2004). "Geometric singularity theory"

- Aroca, J. M.; Hironaka, H; Vicente, J. L. (2018), "Complex Analytic Desingularization"

6.3. 翻訳監修作品

- ベンワー B.マンデルブロ『フラクタル幾何学』監訳 日経サイエンス 1985年 / ちくま学芸文庫 上下 2011年

- 監訳として名前を出してはいるが、実際の翻訳作業は湧源クラブによって行われた。

7. 遺産と影響

広中平祐は、その卓越した研究業績と熱心な教育活動を通じて、世界の数学界、特にアジアの数学の発展に多大な影響を与えた。彼の提唱した「数理の翼夏季セミナー」や数理科学振興会(JAMS)は、若き数学者の育成において重要な役割を果たした。ハーバード大学名誉教授のシン=トゥン・ヤウが指摘するように、JAMSの元フェローたちが世界各地の大学で数学教授となっていることは、広中の努力が実を結んだ証である。

特に彼の許埈珥(ホ・ジュニ)に対する指導は、彼の遺産と影響力を象徴するものである。一度は数学の道を諦めかけた許埈珥を励まし、再び数学の世界へと導いた広中のメンタリングは、許埈珥が2022年にフィールズ賞を受賞する上で決定的な要因となった。このように、広中は自らの研究のみならず、次世代の数学者を育てることにも情熱を注ぎ、その影響は今日まで続いている。

8. 顕彰と記念物

広中平祐の功績を称え、いくつかの記念物や活動が彼の名にちなんで名付けられている。

- 広中 (小惑星):彼にちなんで命名された小惑星。

- 広中杯:彼の名を冠した数学の競技会。