1. 生涯

新島八重は、会津藩での武勇、京都での教育活動、そして看護師としての貢献を通じて、激動の時代を生きた。

1.1. 幼少期と家族

弘化2年12月1日(1845年旧暦11月3日)、陸奥国の会津藩砲術師範であった山本権八とその妻佐久の次女として、会津で誕生した。山本家は武田氏の重臣であった山本勘助の末裔を称していた。父・権八は禄高22石4人扶持の砲術師範であり、八重は幼い頃から銃器の扱いに長けていた。兄である山本覚馬は、後に京都府の顧問を務めるなど、近代日本の教育と政治において重要な役割を果たす人物であり、八重の生涯に大きな影響を与えた。八重は、当時女性が銃を扱うことが極めて珍しい時代にあって、その天賦の才と家族の影響により、武芸に秀でた女性として育った。

1.2. 会津時代と戊辰戦争

慶応元年(1865年)、八重は但馬出石藩出身で、会津藩の藩校日新館の教授を務めていた川崎尚之助と結婚した。慶応4年/明治元年(1868年)に戊辰戦争が勃発すると、八重は会津藩士として戦争に参加した。彼女は刀や薙刀で戦う婦女隊には参加せず、断髪・男装して、家芸であった砲術をもって奮戦することを決意した。特に鶴ケ城籠城戦では、自らもスペンサー銃と刀を持って籠城戦を戦い抜いた。会津藩にはスペンサー銃は八重が所持する1挺しかなく、スペンサー銃専用の銃弾の備蓄もなかったとされるが、八重は自ら入城時に持ち込んだスペンサー銃専用の銃弾100発のみで戦ったと言われている。彼女は優秀な射手であり、薩摩藩二番砲兵隊長であった大山巌を狙撃し、戦線離脱させるほどの重傷を負わせたという逸話が残っている。

敗戦後、八重は捕虜となった夫・尚之助と生き別れた。かつては会津籠城戦前に離婚したとされていたが、実際に離婚手続きが取られたのは明治4年(1871年)旧暦12月のことであった。明治3年(1870年)には、尚之助に教えを受けた米沢藩士・内藤新一郎の世話により、約1年間を山形県米沢で過ごしている。

1.3. 京都での生活と教育

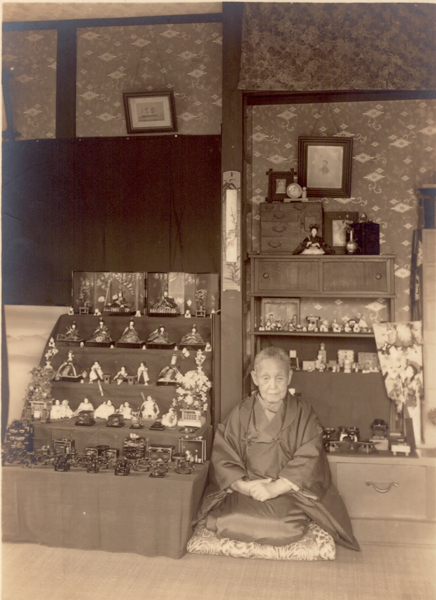

明治4年(1871年)、八重は京都府顧問となっていた実兄・山本覚馬を頼って京都へ移住した。翌明治5年(1872年)には、兄の推薦により京都女紅場(後の府立第一高女)の権舎長・教道試補として教鞭をとることになった。この女紅場に茶道教授として勤務していたのが裏千家13代千宗室(円能斎)の母であり、これがきっかけで八重は茶道に深く親しむようになる。彼女は明治27年(1894年)に茶道の資格を取得し、裏千家の茶名「新島宗竹」を授かって茶道家としても活動した。また、女紅場の講師には華道池坊の42世家元・池坊専正もおり、八重は明治29年(1896年)に池坊から免状と席札を交付され、華道の心得も習得していた。八重は兄の著書の出版支援も積極的に行った。

1870年代を通じて京都に留まった八重は、兄の元に出入りしていたアメリカン・ボードの準宣教師・新島襄と知り合った。襄は1864年から10年間アメリカ合衆国で高等教育を受け、1874年に帰国した元武士であり、キリスト教を広めるための欧米式学校の設立を進めていた。しかし、京都の仏教徒や神道関係者からはその構想が強く反対され、連日のように抗議集会が開かれ、京都府知事や文部省に嘆願書が提出されるなどの圧力がかかっていた。

八重と襄は、襄が帰国して間もない明治8年(1875年)10月に婚約した。婚約直後、政府からの圧力により八重は女紅場を解雇されたが、八重は襄と兄・覚馬と共に、襄が設立した同志社英学校の運営にボランティアとして協力し、その設立とその後の発展に不可欠な役割を果たした。

1.4. 新島襄との結婚と同志社

明治9年(1876年)1月3日、八重はアメリカン・ボードの宣教師ジェローム・デイヴィスの司式により、新島襄と再婚した。襄はアメリカで教育を受けたため、女性の権利を尊重する考えを持っていた。八重は、アメリカ人宣教師アリス・J・スタークウェザーの協力を得て、旧柳原邸に女子塾(Joshijuku)を開設。この女子塾は後に同志社女学校、そして明治10年(1877年)には同志社女子学校へと改称された。

当時の江戸時代の社会規範に照らすと、八重のような活発で男勝りな女性は異端であり、襄が八重に対して示した欧米流のレディーファーストは、八重のわがままな振る舞いの表れと見なされた。そのため、結婚生活を通じて八重は日本の社会から「悪妻」と批判されることが多かった。しかし、伝統的な日本の夫婦関係とは異なり、襄と八重の夫婦仲は非常に良好であった。襄はアメリカの友人への手紙で、八重の生き方を「ハンサム(handsome)」と称賛している。

明治21年(1888年)5月、襄は心臓病を患い、自身の死期を悟った襄は、親交のあった奈良県吉野の山林事業家で自由民権運動の主導者であった土倉庄三郎に対し、自身の病状や、死後の学校運営、そして八重の生活に関する協力を求める手紙を送った。襄は明治23年(1890年)1月23日に病気のため急逝した。

1.5. 後年の活動と看護活動

襄の突然の死後、八重は同志社の同僚や学生たちとの間に次第に溝が生じるようになった。特に戊辰戦争で会津を攻撃した薩摩藩や長州藩出身の同志社学生たちを、八重は快く思わなかったとされる。しかし、襄の臨終に立ち会った徳富蘇峰は、八重に対して「私は同志社以来、貴女に対してはまことに済まなかった。しかし新島先生が既に逝かれたからには、今後貴女を先生の形見として取り扱ひますから、貴女もその心持を以て、私につきあつて下さい」と述べ、八重が亡くなるまでその言葉通りの交際を続けた。蘇峰は八重が晩年、彼を頼り、度々相談していたと記している。蘇峰は明治44年(1911年)に貴族院議員となってからは、議員歳費を封を切らずに八重に贈り、彼女の生活を支え続けた。

八重は後年、看護活動に重点を置くようになった。襄の死から間もない明治23年(1890年)4月26日、彼女は日本赤十字社の正社員となった。明治27年(1894年)の日清戦争では、広島の陸軍予備病院で4か月間、篤志看護婦として従軍した。八重は40人の看護婦を統括し、負傷兵の看護にあたるだけでなく、看護婦の社会的地位向上にも尽力した。その功績が日本政府に認められ、明治29年(1896年)には勲七等宝冠章が授与された。

日清戦争後、八重は看護学校の助教として勤務した。明治37年(1904年)に日露戦争が勃発すると、再び従軍を志願し、大阪の陸軍予備病院で2か月間篤志看護婦として活動した。この際、敵国である清国やロシアの兵士も自国の兵士と差別せず看護したことから、「日本のナイチンゲール」と称され、広く話題になった。この功績により、彼女には勲六等宝冠章が授与された。

明治40年(1907年)11月には、自身が住んでいた新島旧邸を同志社に寄付している。昭和3年(1928年)、昭和天皇の即位大礼の際には、これまでの国家への貢献が認められ、銀杯を下賜された。

1.6. 私生活

八重は二度の結婚で実子には恵まれなかった。襄の死後、新島家を継いだ養子の公義とは疎遠であったという。他にも3人の養子を迎えているが、その気難しさから養子縁組が長く続かないこともあった。明治29年(1896年)には米沢藩士・山口源之助の娘サダを養女とするが、2年で離縁。明治33年(1900年)には同じく米沢藩士・甘糟三郎の娘ハツ(初子)を養女とした。初子は明治34年(1901年)5月に同志社校長代理を務めた広津友信と結婚し、4男2女を儲けた。広津は後に岡山の六高や山形の山形高で英語教師を務め、晩年には巣鴨家庭学校の幹事を務めている。八重は初子との交流を続け、岡山や巣鴨へ度々訪問した。晩年の病床でも広津家の家族が看病にあたった。明治35年(1902年)には大塚小一郎を養子としたが、3か月で離縁している。八重は義理の孫である広津家の子供たちの中で、特に優秀であった新島襄次に跡を継がせようと望んだが、彼は大正14年(1925年)6月に23歳で早世した。

1.7. 死と埋葬

昭和7年(1932年)6月14日、新島八重は京都市寺町丸太町上ルにあった自邸(現・新島旧邸)にて、86歳でその生涯を閉じた。彼女の葬儀は徳富蘇峰の協力のもと「同志社社葬」として執り行われ、約4,000人もの参列者が集まった。

八重の墓所は、京都市左京区鹿ケ谷若王子山町の京都市営若王子墓地内にある同志社墓地で、夫である新島襄の墓の隣に眠っている。八重の遺言により、墓碑銘は蘇峰が筆を執った。

2. 栄典と評価

新島八重は、従軍看護婦としての顕著な功績により、日本政府から数々の栄典を授与された。明治29年(1896年)には勲七等宝冠章を、日露戦争での活動後には勲六等宝冠章を授与された。彼女は明治維新(1870年代に始まる)以降、皇族以外の女性として初めて政府から叙勲された人物である。

彼女の生涯とその行動は、後世において様々な称号で称えられている。戊辰戦争での武勇から「幕末のジャンヌ・ダルク」や「会津の巴御前」と呼ばれ、またその自立した生き方から「元祖ハンサム・ウーマン」と評された。さらに、日露戦争での看護活動における献身的な姿勢、特に敵味方の区別なく負傷兵を看護した功績により、「日本のナイチンゲール」とも称されている。昭和3年(1928年)の昭和天皇の即位大礼の際には、その長年の国家への貢献に対して銀杯が下賜された。

3. 社会的・文化的評価

新島八重は、当時の日本の伝統的な性別役割分担に真正面から挑戦し、自立した生き方を貫いた女性である。男性優位の社会において、銃を手に戦場に立つという異例の選択をし、夫を支え、自らも教育や社会貢献に積極的に関わった。夫である新島襄が彼女の生き方を「ハンサム」と評したように、彼女の生き方は旧弊な価値観にとらわれない新しい女性像を体現していた。当時の社会からは、夫を尻に敷く「悪妻」と批判されることもあったが、これは彼女の個性的で自由な振る舞いが当時の社会規範に合致しなかったためであり、むしろ彼女の先見性と独立心の表れであった。

八重は教育者としての顔も持ち、茶道家としては裏千家の茶名「新島宗竹」を授かり、女性向けの茶道教室を開いて裏千家流の普及に貢献した。また、華道池坊の心得も習得していた。これらの文化活動は、彼女が単なる武人や教育者ではなく、日本の伝統文化にも深く通じていたことを示している。

現代においては、八重の不屈の精神と挑戦的な生き方が再評価されており、文化的なアイコンとしての影響力は大きい。特に東日本大震災以降は、困難に立ち向かう姿勢の象徴として、彼女の故郷である福島県会津若松市をはじめとする多くの地域で、その生き方が人々に勇気を与えている。彼女の物語は、性別の枠を超えた個人の能力と貢献の重要性を現代に伝えている。

4. 関連作品

新島八重の波瀾に富んだ生涯は、多くの人々に感銘を与え、様々なメディアで題材とされている。

- 小説

- 福本武久「小説・新島八重」シリーズ

- 『会津おんな戦記』(1978年、筑摩書房)

- 『新島襄とその妻』(1978年、新潮社)

- 『勇婦(ハンサムウーマン)、最後の祈り』(2012年、筑摩書房)

- 早乙女貢『明治の兄妹』(1990年、新人物往来社)

- 中村彰彦『残す月影』(小説新潮1995年9月号、『修理さま 雪は』所収、2005年、中央公論新社)

- 藤本ひとみ

- 『幕末銃姫伝』(2010年、中央公論新社)

- 『維新銃姫伝』(2012年、中央公論新社)

- 『新島八重物語 -幕末・維新の銃姫-』(2012年、講談社青い鳥文庫歴史発見!ドラマシリーズ)

- 蜂谷涼『月影の道 -小説・新島八重』(2012年、文藝春秋文春文庫)

- 国松俊英『新島八重 会津と京都に咲いた大輪の花』(2012年、岩崎書店フォア文庫)

- 楠木誠一郎『新島八重 維新の桜』(2012年、ポプラ社ポプラポケット文庫)

- 山本むつみ作・五十嵐佳子ノベライズ『八重の桜』既刊3巻(2012年、NHK出版) - 大河ドラマ八重の桜のノベライズ。

- 白石まみ『新島八重 激動の時代をまっすぐに生きた女性の物語』(2012年、学研教育出版)

- 藤咲あゆな『新島八重ものがたり -桜舞う風のように-』(2013年、集英社みらい文庫)

- 漫画

- 松尾しおり

- 『清らにたかく ~ハンサム・ガール~』全2巻(2012年、双葉社ジュールコミックス)

- 『八重 ~会津の花~ 』(2013年、秋田書店A.L.C.・DX)

- 藤井みつる『ハンサム・レディ -新島八重物語-』(2012年、大都社ダイトコミックス)

- 江崎ころすけ『八重子らんしょ!』(2012年、小池書院)

- 柊ゆたか・三上修平シナリオ・本井康博監修解説『学習漫画 世界の伝記NEXT 新島八重』(2012年、集英社)

- 大河ドラマ『八重の桜』コミカライズ(山本むつみ原案)

- 竹村洋平『八重の桜』全3巻(2013年、集英社ジャンプコミックス)

- 梨月詩『八重の桜』全3巻(2013年、小学館Cheese!フラワーコミックス)

- 久木ゆづる『凛々と咲く -八重の桜-』全2巻(2013年、角川書店)

- ていお亭ていお・会津佐吉監修 『山本さんちのガン・ガール』(2016年、双葉社)

- そにしけんじ『ねこねこ日本史』6巻(2019年、実業之日本社)

- テレビドラマ

- 新島八重が主人公のテレビドラマ

- 朝日放送創立35周年ドラマスペシャル 『女のたたかい 会津そして京都』(1985年11月1日、朝日放送・俳優座映画放送、演:栗原小巻) - 『新島襄とその妻』が原作。

- 『八重の桜』(2013年、NHK、演:綾瀬はるか)

- 新島八重が登場するテレビドラマ

- 『白虎隊』(1986年12月30日・12月31日、日本テレビ、演:田中好子)

- 『白虎隊』(2007年1月6日・1月7日、テレビ朝日、演:中越典子)

- 歴史バラエティ(再現ドラマ)

- 『日本史サスペンス劇場』(2009年3月11日、日本テレビ、演:大島美幸)

- テレビアニメ

- 『ねこねこ日本史』(2019年9月18日、Eテレ、声:小林ゆう)

- ゲーム

- Tecmo Koei『討鬼伝』(2013年)

- セガ フェイブ『英傑大戦』(2024年、声:大和田仁美)

- 舞台

- 朗読劇「今日、ここのへに咲く。」再演(2019年2月1日~3日、演:高野愛・田中怜子、作・演出:鈴城千尋)

- ご当地キャラクター

- 八重たん(福島県観光交流課、株式会社山川印刷所「八重をもっと知り隊」) - 福島県がNHK『八重の桜』PRのために八重をマスコット化したゆるキャラ。ドラマ放送終了後も福島県のPRキャラクターとして活動。

- 萌えの桜 - 山本八重(声:佐倉綾音)としてキャラクターに起用されている。会津若松市の合同会社アレックが『八重の桜』を契機に企画したご当地萌えキャラグッズ群。荒井チェリーによるイラストが起用されている。

- さくら八重 - 花春酒造が八重をイメージして製作した"萌酒"。萌えの桜と同じく荒井チェリーによるイラスト。

- 新島八重が主人公のテレビドラマ

- 松尾しおり

- 福本武久「小説・新島八重」シリーズ