1. 生涯

画家李仲燮は、裕福な家庭に生まれ、幼少期から芸術への才能と情熱を示した。しかし、日本の植民地支配、朝鮮戦争、そして家族との悲劇的な離別といった激動の時代を経験し、その人生は苦難に満ちていた。

1.1. 幼少期と家族背景

李仲燮は1916年9月16日、現在の北朝鮮である平安南道平原郡松川里で生まれた。裕福な家庭に育ち、父親が1918年に亡くなった後は、12歳年上の兄が父親代わりとなり、家族の面倒を見た。彼の家族は広大な土地を所有しており、兄は当時元山で最大の百貨店を経営していた。

幼少期に家族と共に平壌へ転居し、平壌鐘路小学校に通った。小学校近くの平壌府立博物館で高句麗の古墳壁画の複製品に出会い、その壮大なスケールと鮮やかな色彩に魅了され、芸術の道に進むことを決意した。彼の母方の祖父は平壌で有数の富豪であり、事業を成功させていたため、李仲燮は幼少期に経済的な困難を全く知らずに育った。

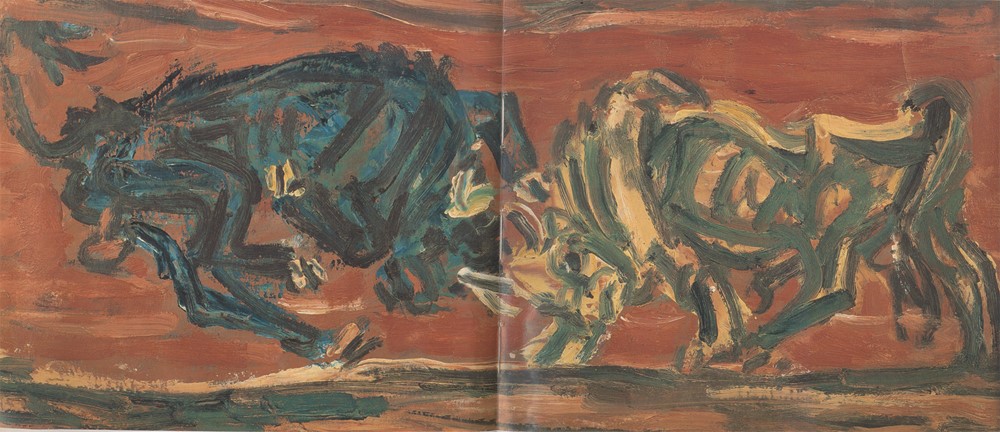

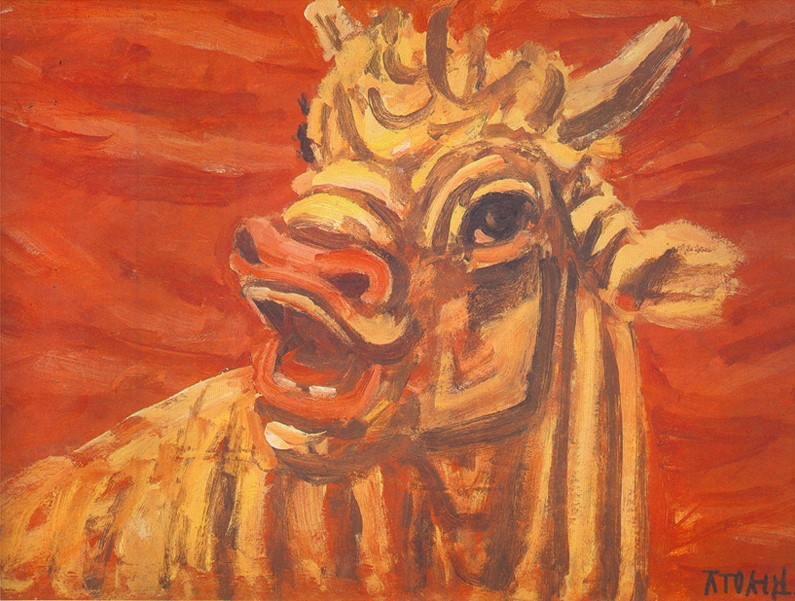

1930年、定州の五山学校に入学し、本格的に美術を学び始めた。この学校は、日本の植民地統治に反対し、次世代の指導者を育成することを目的とした朝鮮のキリスト教ナショナリストによって独立採算で運営されていた。学生運動家が頻繁に反植民地社会主義デモを主導する中で、李仲燮は様々な芸術的才能を認められ、美術教師の任用璉(イム・ヨンリョン)から大きな影響を受けた。任用璉はシカゴ美術館附属美術大学とイェール大学美術学校で西洋画を学んだ人物で、李仲燮は彼から西洋画の基礎を学んだ。この時期、李仲燮は日本の美術展に作品を出品する際、朝鮮民族の精神を象徴する「黄牛」をテーマに選んだ。当時、日本人が牛を民族感情の象徴と見なして表現を抑制する風潮があったにもかかわらず、李仲燮はあえて牛を描き、その才能を認められた。特に、彼の作品の落款には「仲燮」ではなく「둥섭」(ドゥンソプ)と記されており、これは親日的な朝鮮人文学者が日本の機関紙に掲載した「頭を僧のように剃り、戦争に参加する美しい青年になろう」という趣旨の社説に憤慨し、自身の名前に含まれる「仲」の字と同じ発音の「僧」を嫌悪したためとされる。

1.2. 教育

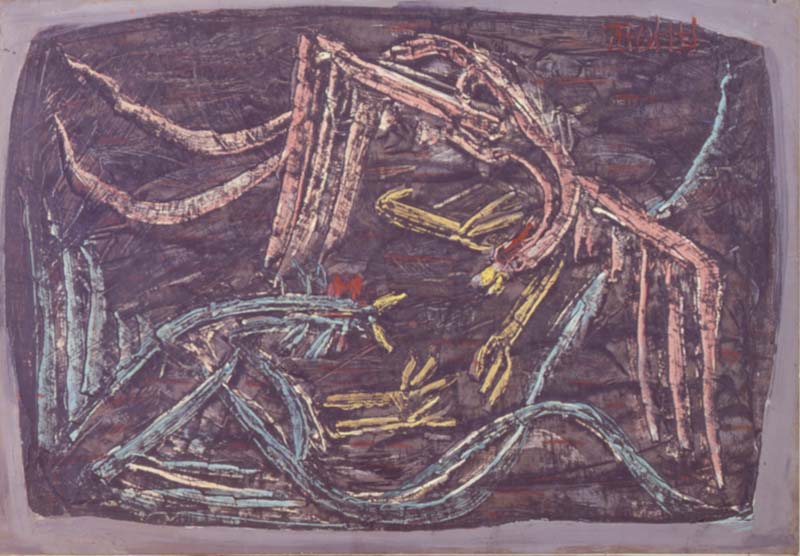

李仲燮は1932年に日本の東京にある帝国美術学校(現在の武蔵野美術大学)西洋画科に入学し、本格的に美術を学んだ。しかし、1937年にはより自由で革新的な校風を持つ文化学院に転学し、そこで卒業した。文化学院では、フォーヴィスム的な傾向と力強く自由な描画スタイルを示した。この時期に、彼は牛を主要な画題とし、朝鮮近代美術の追求において自身を牛に重ね合わせた。

学業の傍ら、李仲燮は先輩たちと共に自由美術家協会(自由美術家協会日本語、Jiyū Bijutsuka Kyōkai英語)が主催する展覧会に作品を出品し、その作品が高い評価を得たことで同協会への参加を勧められた。

1.3. 日本での生活と結婚

日本での留学期間中、李仲燮は芸術家としてのアイデンティティを模索し、芸術的な発展を遂げた。文化学院では、後年の妻となる山本方子(山本方子日本語、韓国名:李南徳、이남덕韓国語)と出会い、深く愛し合った。当時、学院内には李姓の学生が3人いたため、李仲燮は「アゴリ(顎の李)」というあだ名で呼ばれ、山本方子は細長い足から「アスパラガス」と呼ばれていたという逸話がある。

1941年には、日本に留学していた李快大(イ・クェデ)、陳煥(チン・ファン)、崔載徳(チェ・ジェドク)などの朝鮮人画家たちと共に朝鮮新美術家協会を結成し、1943年には自由美術家協会特別賞である太陽賞を受賞した。

太平洋戦争の戦局が悪化し、日本内地に在住する朝鮮出身者が徴兵されることを恐れた李仲燮は、1943年に故郷の元山へ帰郷した。しかし、山本方子への思いを断ち切れず、危険な関釜連絡船の航路を越えて彼女を呼び寄せ、1945年4月に元山で結婚した。結婚後、1946年には長男が生まれたが、ジフテリアにより急逝するという悲劇に見舞われた。結婚後、1946年には元山師範学校の美術教師として1週間勤務したが、すぐに辞職した。同年、友人の具常らが発行した詩集『凝香』(응향韓国語)の表紙制作を担当したが、この詩集が退廃的、反人民的、反動主義的な作品と見なされる「凝香事件」に巻き込まれた。この喪失感は彼に大きな影響を与え、その悲しみから着想を得た絵画「白い星と飛ぶ子供」を1947年の朝鮮独立運動記念展に出品した。その後、1947年に次男の泰賢(テヒョン)が、1949年には三男の泰成(テソン)が生まれた。

1.4. 朝鮮戦争と避難生活

第二次世界大戦終結による日本の植民地支配の終焉後、朝鮮半島は北部にソビエト連邦軍、南部にアメリカ合衆国軍が駐留することになった。元山には共産主義政権が樹立され、李仲燮の兄は逮捕・投獄された。李仲燮自身も、兄が成功した実業家であったこと、裕福なカトリック家庭出身の日本人妻がいたこと、そして自身の思想や感情を絵画で表現する芸術家であったことから、当局に厳しく監視され、作品制作も制限された。

1950年に朝鮮戦争が勃発し、元山は爆撃の標的となった。同年12月、李仲燮は妻と二人の息子と共に韓国への集団避難に加わり、釜山に避難した。この際、彼は母親と多くの作品を北に残さざるを得なかったため、1950年以前に制作された彼の作品はほとんど現存していない。この頃から、李仲燮一家は極度の貧困に陥った。釜山が他の避難民で混雑していること、そしてより温暖な気候を求めて、李仲燮は家族と共にさらに南下し、朝鮮半島の最南端に位置する済州島へ移り住んだ。

済州島では、島の南海岸にある西帰浦で、李仲燮一家は暖かく穏やかな生活を送った。貧しいながらも、家族は概ね幸せな一年を共に過ごした。彼の絵画「旅立つ家族」(1951年)は、黄金の牛を先導する父親と、花を投げながら理想郷を探す母親と二人の息子が荷車に乗る姿を描いている。困難な状況にもかかわらず、李仲燮は周囲の風景からインスピレーションを得てスケッチや絵画を制作し、カモメ、カニ、魚、海岸線、そして成長する子供たちを新たな画題とした。この時期、彼は子供たちを魚やカニと共に、コンパクトで抽象的な風景の中に描く、より簡略化された線描スタイルを発展させた。しかし、1951年末には、済州島での経済的困難が重なり、家族全員が健康を害したため、同年12月に釜山に戻り、日本人避難民向けの難民キャンプを転々とした。

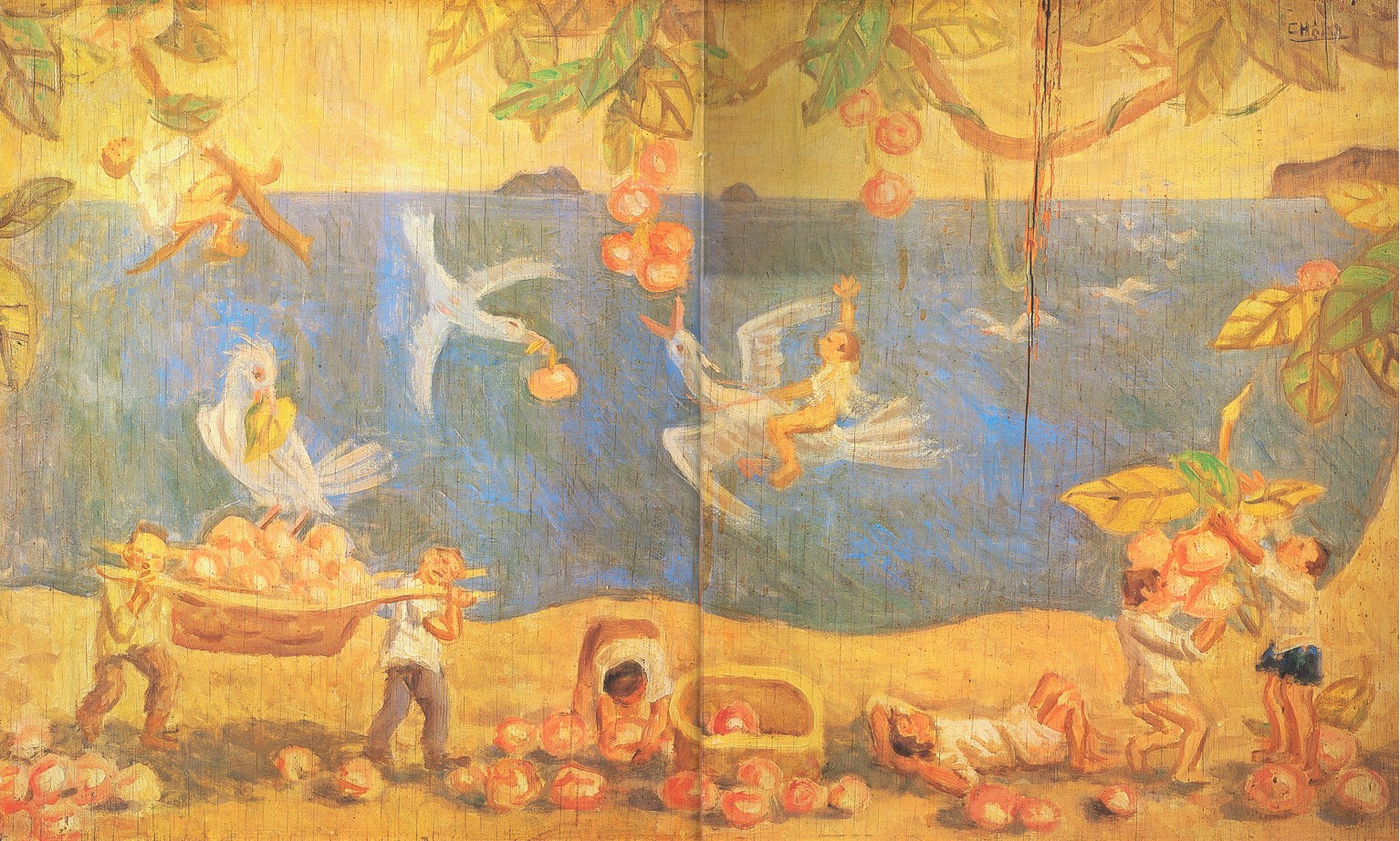

西帰浦は李仲燮にとって地理的にも特別な意味を持つ場所であり、彼はそこで見つけた住まいを心から愛していた。李仲燮は済州島滞在中に、代表作のいくつかを生み出した。これには「少年、魚、カニ」(1950年)、「失われた故郷の海の歌」(1951年)、「太陽と子供たち」(1950年代)、「家族の踊り」(1950年代)、「春の子供たち」(1952-53年)、「海岸の子供たち」(1952-53年)などが含まれる。

疲弊した生活に耐えかね、妻の山本方子は一時的な取り決めとして、1952年7月に子供たちと共に日本へ帰国した。李仲燮は家族に同行するためのビザを取得できず、深い絶望と家族への激しい郷愁に苦しんだ。彼は妻と子供たちに、絵を描き添えた手紙や絵葉書を送り続け、彼らへの深い愛と再会への切なる願いを表現した。その後、彼は工芸教師の職を得て、絵画制作、雑誌の挿絵、本の表紙デザインなどを続け、展覧会にも参加した。しかし、この時期に釜山で制作された作品のほとんどは、残念ながら火災により失われた。その後、李仲燮はソウルに戻った。

朝鮮戦争終結後から1954年6月頃まで、李仲燮は統営で講師として働いた。戦争勃発以来初めて比較的安定した生活を送ることができた統営での一年間、李仲燮は有名な「牛」シリーズや美しい統営の風景を描いた油絵シリーズなど、多くの作品を精力的に制作した。この地で、彼は生涯初の個展を開催した。

李仲燮の親友であった詩人の具常(ク・サン)は、李仲燮が日本にいる家族と再会するために作品を売ろうと奮闘する様子を語っている。その希望が失われた時の痛みと苦悩が、李仲燮を自傷行為と精神疾患へと追い込んだと具常は述べている。李仲燮は1955年に「詩人具常の家族」を描いたが、これは具常が幼い息子に三輪車を贈る姿を描いたもので、彼自身の家族への切望が表現されている。李仲燮は家族と再会するために十分な資金を貯めることができず、1953年に東京でわずか5日間だけ家族と会ったのが、彼らに再会できた最後の機会となった。

1955年1月、彼は作品を売る最後の試みとして、美都波百貨店で個展を開催した。展覧会は成功を収め、40点以上の作品が展示され、20点が販売されたにもかかわらず、彼は多額の負債を抱えたままであった。これは、購入者たちが戦後の厳しい経済状況を理由に、作品代金を現金ではなく食料で支払ったり、支払いを遅らせたりしたためであり、最終的に李仲燮が手にしたのはわずかな手数料程度であった。このことで、李仲燮は家族を養うことができなかった家長としての自己嫌悪に陥った。具常は李仲燮が同年4月に大邱の米国情報サービスギャラリーで別の展覧会を企画するのを手助けしたが、結果はソウルでの展覧会よりもさらに悪かった。李仲燮は深い鬱病に陥り、家族を養うことだけでなく、芸術家としても失敗したと自身を厳しく責めた。

2. 芸術活動と作品世界

李仲燮の芸術は、彼の人生の苦難と深く結びついており、その作品は朝鮮の伝統、民族的感情、そして人間的な苦悩を独自の手法で表現している。

2.1. 芸術的影響と発展

李仲燮は五山学校で、シカゴ美術館附属美術大学とイェール大学美術学校で美術を学んだ美術教師の任用璉の指導のもと、本格的に美術を学び始めた。李仲燮は任用璉から高句麗の古墳壁画や絵画への愛を受け継ぎ、その影響は彼の力強い線描、深い色彩、円形の構図、そして動物の象徴的なモチーフに現れている。

平壌では、日本の東京美術学校から帰国した芸術家たちによって西洋式の絵画が積極的に導入されており、この時期に李仲燮は水彩画、デッサン、油絵といった近代的な絵画技法に習熟した。任用璉の指導のもと、彼はハングルの使用に関する植民地時代の規制を避けつつ、作品に朝鮮語で署名することを学んだ。

東京での留学中、李仲燮のスタイルはフォーヴィスムや表現主義の影響を受けたが、彼のテーマは非常に個性的で土着的なものであった。彼の作品は、農村の風景、家族の村や島での生活、伝統的な朝鮮の衣装など、朝鮮の日常生活の情景を頻繁に描いた。彼は西洋のスタイルを朝鮮に導入する上で大きな貢献を果たした。彼のインスピレーション源には、ジョルジュ・ルオー(1871-1958)やパブロ・ピカソ(1881-1973)などが挙げられる。

李仲燮は常に、多くの人々が楽しめるような大規模な壁画を公共空間に描くことを切望していたが、朝鮮戦争とその後の混乱により、その夢が実現することはなかった。

2.2. 主要なテーマとシリーズ

李仲燮の作品には、牛、鶏、子供、家族といったモチーフが繰り返し登場し、それぞれ象徴的な意味を持っている。彼の作品は郷土的、童話的、そして自伝的な要素を色濃く含んでいる。

- 牛

李仲燮は生涯を通じて「牛」を主題とした数多くの絵画を制作した。牛は朝鮮民族の深いルーツを象徴し、彼の芸術世界において特別な位置を占めている。特に「白牛」は朝鮮とその白衣をまとった人々を象徴するようになった。学者や歴史家は、この画題が日本の植民地時代に朝鮮のモチーフが積極的に抑圧されていた時期において、特に大胆な選択であったと主張している。戦争後、彼は自信と強い意志を込めて再び牛の絵画に取り組んだ。

李仲燮は、家族への深い郷愁と再会への確固たる希望を表現するために、「牛」(1953年)などの作品で鮮やかな色彩と力強い筆致を用いた。彼はかつて「牛の大きな目を見ると、私は幸せを知る」と語ったとされる。代表作には「白い牛」(1954年)、「白い牛」(1953-54年)、「灰色の牛」(1956年)、「戦う牛」、「動く白い牛」、「牛と子供」、「雄牛」などがある。

- 銀紙絵

通常の画材である絵具を購入する経済的余裕がなかったため、李仲燮はタバコの箱の銀紙に線描画を描くという革新的な新技法を生み出した。彼は錐(きり)を使って銀紙に線を刻み込み、絵の具を塗った後、刻まれた線にのみ色が残るように絵の具を拭き取った。平坦な絵でありながら、深く刻まれた線は多層的な印象を与え、銀紙の光沢のある金属的な表面がその美的効果をさらに高めた。この独特の技法は、高麗青磁や銀象嵌の金属器の伝統に由来しており、李仲燮の朝鮮の伝統に対する深い敬意を示している。李仲燮は約300点の銀紙絵を制作したとされる。

彼の銀紙絵は、貧困や社会の逆境の情景から、西帰浦での最も幸せな瞬間を描いたものまで多岐にわたる。一般的には、彼が切望していた家族がカニ、魚、花と楽しそうに遊ぶ姿が描かれている。これらの銀紙絵は、彼が夢見ていた大規模な壁画のための粗いスケッチとして意図されていた。これは彼の最も有名な作品群であり、そのうち3点がニューヨークのメトロポリタン美術館に所蔵され、さらに3点が西帰浦のギャラリーに展示されている。代表作には「双子」(1950年)や「桃の園で遊ぶ子供たち」(1954年)がある。

- 絵手紙

家族と離れて暮らすようになってから、李仲燮は定期的に日本にいる妻と子供たちに手紙を送った。初期の手紙は愛情に満ち、すぐに再会できるという希望に溢れていた。多くの手紙には、家族への深い愛情を反映した、自由な筆致の文章と楽しい挿絵が描かれていた。

しかし、1955年半ば頃からは絶望に陥り、家族への手紙をほとんど書かなくなった。また、妻からの手紙も読まなくなったと言われている。約60通の手紙、およそ150ページが現存している。これらの手紙、例えば「家族を描く画家」(1953-54年)などは、李仲燮の日常生活と芸術の関係を明らかにする重要な資料的価値を持ち、それ自体が独立した芸術作品としても重要である。

- 子供

李仲燮の画題の多くは子供たち、特に彼自身の子供たちに焦点を当てていた。これは高麗時代の青磁器に描かれた子供たちが一緒に遊ぶ図像や、幼い仏陀の小さな彫刻からもインスピレーションを得ている。長男の死後、李仲燮は彼が死後の世界で他の子供たちと遊べるようにと、子供たちが遊ぶ絵を棺に納めたという逸話がある。

長年の苦難、貧困、放浪、そして戦争にもかかわらず、李仲燮は現実の厳しさを笑い飛ばすような絵画を制作し、家族と過ごした幸せな日々の、のんきで子供のような美しさを表現した。代表作には「鶏と家族」(1954-55年)、「双子」(1950年)、「太陽と子供たち」(1950年代)、紙に油彩で描かれた「桃の園で遊ぶ子供たち」(1954年)などがある。

2.3. 芸術様式と技法

李仲燮の絵画様式は、力強い線描と鮮やかな色彩、そして独特の構図が特徴である。彼は特に、貧困の中で画材が手に入らない状況でも芸術を追求するために、タバコの銀紙を革新的に使用した。この銀紙絵では、錐で線を刻み、絵具を塗ってから拭き取ることで、刻まれた線にのみ色が残るという技法を用いた。これにより、平面的な絵でありながら、線が深く刻まれることで多層的な奥行きと光沢のある金属的な質感が表現された。この手法は、高麗青磁や銀象嵌の金属器といった朝鮮の伝統工芸に由来しており、彼の創造性と伝統への深い敬意を示している。

3. 私生活と家族関係

李仲燮の私生活は、家族への深い愛情と、戦争と貧困による別離の痛みに満ちていた。彼の芸術は、この個人的な苦悩と密接に結びついている。

彼は文化学院で出会った日本人女性、山本方子(韓国名:李南徳)と1945年に結婚し、二人の息子をもうけた。彼女は2022年8月13日に101歳で死去した。しかし、朝鮮戦争の勃発とそれに続く極度の貧困により、1952年7月、妻と息子たちは一時的な取り決めとして日本へ帰国せざるを得なくなった。李仲燮は家族に同行するためのビザを取得できず、この別離は彼に深い絶望と精神的な苦痛をもたらした。彼は日本にいる家族へ、絵を描き添えた手紙や絵葉書を送り続け、再会への切なる願いと深い愛情を表現した。しかし、1953年に船員証を使って日本を訪れ、わずか5日間だけ家族と面会できたのが、彼らに再会できた最後の機会となった。

その後、李仲燮は釜山、大邱、統営、晋州、ソウルなどを転々としながら、貧困の中で創作活動に没頭した。1955年には、友人たちの助けを借りて生涯最初で最後の個展を美都波百貨店で開催したが、作品が売れても約束通りの代金が支払われず、結局手元に残ったのはわずかな収入だけであった。このことで、彼は家族を養うことができなかった家長としての自己嫌悪に陥り、精神的な健康を損ねていった。詩人の具常は、李仲燮が家族との再会を望んで作品を売ろうと奮闘したが、その希望が打ち砕かれた際の苦痛が彼を自傷行為と精神疾患へと追い込んだと述べている。

1955年半ば頃からは、家族への手紙を書くことをほとんどやめ、妻からの手紙も読まなくなったと言われている。家族への郷愁と生活苦から、彼は統合失調症のような症状を呈し、孤独の中でアルコール依存症に陥り、重度の拒食症を患った。彼の最晩年は、ソウル、大邱、統営の間を転々としながら、様々な病院や友人の家で過ごした。

4. 展覧会と評価

李仲燮の芸術は、生前は正当な評価を受けることが少なかったが、没後に急速にその価値が認められ、「国民画家」としての地位を確立した。

4.1. 主要な展覧会

李仲燮は生涯で数回の展覧会を開催した。比較的安定した生活を送っていた朝鮮戦争終結後から1954年6月までの統営滞在中に、彼は生涯初の個展を開催した。

1955年1月には、作品を売る最後の試みとして、美都波百貨店のギャラリーで個展を開催した。この展覧会では40点以上の作品が展示され、20点が販売されるという高い成果を上げた。しかし、購入者たちが戦後の厳しい経済状況を理由に、作品代金を現金ではなく食料で支払ったり、支払いを遅らせたりしたため、彼は多額の負債を抱えたままであった。最終的に李仲燮が手にしたのはわずかな手数料程度であり、このことで彼は家族を養うことができなかった家長としての自己嫌悪に陥った。その後、親友の具常の助けを借りて、同年4月に大邱の米国情報サービスギャラリーで別の展覧会を企画したが、結果はソウルでの展覧会よりもさらに悪かった。

4.2. 没後の評価と名声

李仲燮の死後、1957年に開催された追悼展は、彼の作品に大きな注目を集めた。その後、彼の評価は急速に高まり、1970年代には「国民画家」としての地位が確立された。1978年には銀冠文化勲章が追贈された。

彼はニューヨークのニューヨーク近代美術館(MoMA)の常設コレクションに作品が収蔵された最初の朝鮮人画家となり、国際的な名声も獲得した。李仲燮は自身を「朝鮮人の画家」として知られることを望んでおり、彼の作品は朝鮮独自の近代主義を反映しつつ、国の伝統的な美意識を実現していた。彼の作品は、抑圧的な暴力、貧困、そして絶望の時代における個人の希望と願望を描いている。彼の生涯の物語は、戦争が個人や家族に与える壊滅的な影響を観る者に想起させる。

2012年4月10日には、Googleが李仲燮の96回目の誕生日を記念して、彼の象徴的な「牛」の絵画をフィーチャーしたGoogle Doodleを公開した。

4.3. 美術市場での地位と論争

李仲燮の作品は、没後の再評価によりその価値が急騰し、収集家の間で高い人気を博している。しかし、作品の価値が高まるにつれて、美術市場では偽作の問題も発生した。2000年代後半の韓国アートバブルと呼ばれた時期には、大量の偽作が出回り、調査の結果、美術市場における李仲燮作品の約8割が偽作と認定されたという報道もあった。

特に、2005年3月16日に彼の次男である李泰成(山本泰成)が初めて公開し、競売に出した絵画8点が、同年10月に偽物であることが判明し、韓国の美術市場を冷え込ませる事態となった。

5. 死

李仲燮は晩年、家族への深い郷愁と生活苦によるストレスから、統合失調症のような症状に苦しんだ。孤独の中でアルコール依存症に陥り、重度の拒食症を患った。彼は死に至るまで、ソウル、大邱、統営の間を転々としながら放浪生活を続けた。人生最後の1年間は、様々な病院や友人宅で過ごし、この時期にも文学雑誌の挿絵などを手掛け、「帰らざる川」シリーズなどを制作した。

1956年9月6日、李仲燮は40歳で肝炎のため、ソウル赤十字病院で孤独に死去した。彼の友人たちが捜し当てた時には、すでに彼の遺体と未払いの病院費の請求書だけが残されていたという。彼は行旅死亡人として扱われた。友人たちは彼を火葬し、遺灰の一部を日本にいる妻の山本方子に送った。その後、ソウルの望月里公営墓地に彼の墓石を建立した。

6. 遺産と影響

李仲燮は、韓国美術界と文化に長期的な影響を与え続けている。彼の作品は、日本の植民地支配、朝鮮戦争、そして分断という激動の時代を生きた朝鮮民族の苦悩、希望、そしてアイデンティティを深く表現している。彼は、西洋の近代的な絵画技法を朝鮮の伝統的な美意識と融合させ、独自の芸術世界を築き上げたことで、韓国近代美術史において唯一無二の地位を占めている。

彼の作品は、個人の悲劇的な人生と結びつきながらも、普遍的な人間的な感情や民族的な精神を力強く描き出し、多くの韓国人の共感を呼んだ。没後に「国民画家」として再評価されたことで、彼の芸術は韓国人の感情とアイデンティティ形成に大きな影響を与え、大衆文化にも広く浸透していった。彼の生涯と芸術は、戦争が個人や家族に与える壊滅的な影響を伝えるとともに、困難な状況下でも芸術を追求し続けた人間の精神の強さを象徴している。

7. 記念と文化的再生産

李仲燮の芸術と生涯は、様々な形で記念され、文化的再生産が行われている。

- 李仲燮美術館と李仲燮通り

1995年、李仲燮が朝鮮戦争中に家族と避難生活を送った済州島西帰浦に、彼の功績を称える李仲燮美術館が建設された。美術館は、彼が家族と暮らした茅葺き屋根の家を改築したもので、周辺には「李仲燮芸術通り」(済州オルレ6コースの一部)が整備されている。ソウル特別市鍾路区ヌサン洞166-10番地には、李仲燮がかつて住んだ家が現存している。美術館の敷地は、丘の麓から豊かな植物に囲まれた小道が続き、李仲燮が住んだ茅葺き屋根の家へと続く。家から菜園を抜けると美術館がある。美術館には李仲燮のオリジナル作品11点が所蔵されているほか、複製画のフロアや、妻に送った多くの直筆の手紙が展示されている。彼の人気が高まるにつれて作品の金銭的価値が急騰したため、美術館が作品を収蔵することは困難になっている。2階の一部では、済州島出身の現代朝鮮人芸術家による作品が時折展示される。美術館では、李仲燮の作品「西帰浦の幻想」(1951年)の複製が展示されており、温かい日に鳥と人々が調和して暮らす様子が描かれ、朝鮮の桃がたわわに実っている。毎年9月には、この通りで李仲燮芸術祭が開催され、彼の芸術精神が継承されている。

- 記念切手と音楽

2016年9月1日には、李仲燮の生誕100周年を記念する切手が発行された。また、2007年3月6日には、彼を追悼する音楽アルバム『その男、李仲燮』がリリースされた。

- 戯曲『旅立つ家族』

韓国の劇作家金義卿(キム・ウィギョン、1936年 - 2016年)が李仲燮を主人公として書いた戯曲『旅立つ家族』(翻訳:李惠貞)は、ソウル市立劇団によって2001年の第8回BeSeTo演劇祭で上演された。この戯曲は、新宿梁山泊主宰の金守珍が劇団文化座に迎えられ、脚色・演出を担当し、2014年に日本で初演された。全国各地で上演を重ね、合計100ステージを超えるロングラン公演となり、初演から出演している佐々木愛も脚色を担当した。