1. 概要

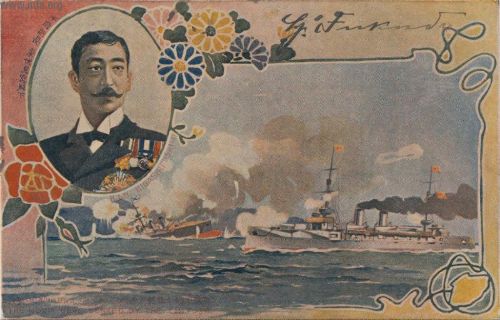

東伏見宮依仁親王は、慶応3年(1867年)9月19日に伏見宮邦家親王の第17王子として誕生し、大正11年(1922年)6月27日に薨去された日本の皇族であり、海軍軍人でした。皇族として複数の宮家への養子縁組を経験した後、東伏見宮家を創設・継承されました。海軍軍人としては、日清戦争や日露戦争で実戦に参加し、最終的に元帥海軍大将にまで昇進。横須賀鎮守府司令長官や第二艦隊司令長官などの要職を歴任しました。また、イギリス国王George Vジョージ5世英語の戴冠式に明治天皇の名代として出席するなど、国際的な外交活動にも貢献しました。親王の薨去により、東伏見宮の嫡流は断絶しましたが、その家名は祭祀継承のために維持されました。

2. 生涯

東伏見宮依仁親王の生涯は、幼少期の皇族としての複雑な生い立ち、複数の養子縁組、そして皇室の歴史における重要な婚姻提案など、多岐にわたる経験によって特徴づけられます。

2.1. 幼少期と生い立ち

依仁親王は、慶応3年(1867年)9月19日(グレゴリオ暦では10月16日)に、伏見宮邦家親王の第17王子として誕生しました。母は女房伊丹吉子です。親王には、元帥陸軍大将の小松宮彰仁親王、久邇宮朝彦親王、北白川宮能久親王、閑院宮載仁親王、伏見宮貞愛親王といった多くの異母兄がいました。

2.2. 養子縁組と家督継承

親王は幼名を定麿王と称し、皇族としての役割を果たすため複数の養子縁組を経験しました。慶応4年(1868年)2月には、円満院門跡の相続が内定していましたが、明治維新の混乱により実現には至りませんでした。明治2年(1869年)2月24日、兄宮である山階宮晃親王の養子となり、後に明治18年(1885年)12月2日には、小松宮彰仁親王の養子となります。そして、明治19年(1886年)5月1日には親王宣下を受け、明治天皇の猶子となり、名を依仁と改めました。親王宣下を受けた皇族としては、依仁親王が最後となりました。その後、明治36年(1903年)1月31日、小松宮彰仁親王の願い出により、親王を初代とする形で新たな東伏見宮家が創設され、親王は東伏見宮家を継承しました。しかし、生前の彰仁親王とは折り合いが悪かったとされています。

2.3. ハワイ王国との縁談

明治14年(1881年)、ハワイ王国最後の国王であるカラカウア国王が日本を訪問しました。これは、日本の歴史上、外国の国家元首が日本を訪れた最初の機会でした。カラカウア国王は、世界周遊の一環として日本を訪れ、赤坂離宮で明治天皇と会談した際に、日本の皇室とハワイ王室との婚姻による同盟を提案しました。具体的には、自身の姪であるカイウラニ王女(当時5歳)と、当時山階宮定麿王であった依仁親王(当時14歳)との縁談でした。この提案は、ハワイ王国が欧米の影響を強く受けていた時期であり、当時の日本政府には国力増強に集中する余力がなく、またアメリカとの関係を悪化させる可能性があったため、最終的には実現しませんでした。しかし、もしこの縁談が成立していれば、その後のハワイ王国の運命に大きな影響を与えた可能性があったとされています。

3. 軍歴と外交活動

親王は、その生涯の多くを海軍軍人として過ごし、日本の防衛力強化と国際的な地位向上に貢献しました。

3.1. 教育と初期の軍務

依仁親王は、明治10年(1877年)3月1日に海軍兵学校に予科生として入学しました。その後、明治17年(1884年)4月27日に海軍兵学校を中退し、イギリスへ留学のため出発しました。イギリスではDartmouth Royal Naval Collegeダートマス海軍兵学校英語で学び、さらに明治20年(1887年)7月にはフランスに移り、École Navaleブレスト海軍兵学校フランス語に入学しました。明治23年(1890年)7月に同校を卒業し、同年8月14日には海軍少尉に任官されました。その後、明治24年(1891年)10月7日に日本へ帰国し、以降は海軍軍人としてその生涯を歩むこととなります。

3.2. 主要な参戦と昇進

日本に帰国後、依仁親王は様々な艦艇で勤務し、実戦を経験しました。日清戦争では戦闘任務に就き、明治34年(1901年)には甲鉄艦「扶桑」の副長を務めました。日露戦争においては、明治38年(1905年)1月12日には巡洋艦「千代田」の艦長を、同年には「高千穂」の艦長を務め、実戦で功績を挙げました。これらの功績により、明治39年(1906年)4月1日には金鵄勲章功三級を授与されました。戦後には「春日」の艦長を務め、同年12月24日には軍令部出仕となりました。その後、明治42年(1909年)12月1日には海軍少将、大正2年(1913年)8月31日には海軍中将に昇進し、大正7年(1918年)7月2日には海軍大将に進みました。

3.3. 主要な役職と外交活動

親王は、海軍における様々な要職を歴任しました。大正5年(1916年)12月1日には横須賀鎮守府司令長官に就任し、さらに大正6年(1917年)12月1日には第二艦隊司令長官を務めました。これらの役職は、大日本帝国海軍における彼の重要な地位を示しています。

軍務の傍ら、親王は日本の代表として国際的な外交活動にも従事しました。明治44年(1911年)6月30日には、明治天皇の名代として、イギリス国王George Vジョージ5世英語の戴冠式に参列しました。この際、東郷平八郎や乃木希典といった著名な軍人が随員として同行しました。また、大日本水産会総裁や日仏協会名誉総裁なども歴任し、文化交流や産業振興にも寄与しました。

大正7年(1918年)から大正8年(1919年)にかけて、親王は最後のイギリス訪問を行いました。この訪問中、彼はGeorge Vジョージ5世英語国王に対し、元帥の称号とその記章・日本刀を贈呈し、国王からはRoyal Victorian Chainロイヤル・ヴィクトリアン・チェイン英語を授与されました。

4. 私生活と家族

依仁親王の私生活は、二度の婚姻と子孫の不在という特徴的な状況により、東伏見宮家の運命に大きな影響を与えました。

4.1. 結婚と子孫

依仁親王は二度の婚姻を経験しました。最初の妻は、土佐藩主であった山内豊信の三女である山内八重子です。二人は明治25年(1892年)7月7日に結婚しましたが、明治29年(1896年)4月30日に離婚しました。八重子はその後、子爵秋元興朝の継室となりました。

二度目の妻は、公爵岩倉具定の長女である岩倉周子(かねこ、岩倉具視の孫娘)でした。二人は明治31年(1898年)2月10日に結婚しました。しかし、親王と周子妃の間には実子がありませんでした。

4.2. 東伏見宮家の断絶と継承

依仁親王の薨去により、実子がいなかったため、東伏見宮の嫡流は断絶することとなりました。しかし、東伏見宮家の家名と祭祀を維持するための方策が講じられました。晩年の依仁親王は、久邇宮邦彦王の第三王子である邦英王(後の東伏見慈洽)を養子のようにして東伏見宮邸に迎え入れ、大正8年(1919年)10月26日より養育していました。親王の薨去に際しては、邦英王が葬儀の喪主を務めました。

その後、昭和6年(1931年)に昭和天皇の指示により、邦英王は皇族の身分を離れ、華族の伯爵として臣籍降下し、「東伏見」の家名を賜り、東伏見邦英伯爵となりました。これは、東伏見宮家の祭祀が途絶えることを防ぐための措置でした。邦英王は後に京都の青蓮院門跡門主となり、東伏見慈洽と号しました。

一方、依仁親王の未亡人である周子妃は、昭和22年(1947年)10月14日、アメリカ合衆国占領当局による皇室の宮家廃止に伴い、皇族の身分を離れ臣籍降下し、一般の国民となりました。周子妃は昭和30年(1955年)に東京で薨去しました。

5. 薨去と栄典

依仁親王は、その輝かしい軍歴と皇族としての役割を終え、数々の名誉ある称号を追贈されました。

5.1. 薨去

依仁親王は、大正11年(1922年)6月27日に薨去されました。享年56歳でした。

5.2. 死後の栄典と称号

親王の薨去に際し、大日本帝国憲法下で軍人に与えられる最高位の称号である元帥の称号を追贈されました。また、日本の最高位の勲章である大勲位菊花章頸飾も追贈されました。これにより、親王の功績と貢献が国家によって高く評価されたことが示されました。

6. 年譜

東伏見宮依仁親王の生涯における主要な出来事を時系列に沿って示します。

| 年月日 | 出来事 |

|---|---|

| 1867年9月19日(10月16日) | 誕生 |

| 1868年(慶応4年)2月 | 円満院門跡相続が内定するも実現せず |

| 1869年(明治2年)2月24日 | 山階宮晃親王の養子となる |

| 1877年(明治10年)3月1日 | 海軍兵学校に入校(予科生扱い) |

| 1881年(明治14年) | ハワイ王国国王カラカウアとの縁談が提案される |

| 1884年(明治17年)4月27日 | イギリス留学のため海軍兵学校を中退 |

| 1885年(明治18年)12月2日 | 小松宮彰仁親王の養子となる |

| 1886年(明治19年)5月1日 | 明治天皇猶子として親王宣下を受け、名を依仁と改める |

| 1887年(明治20年)7月 | フランス・École Navaleブレスト海軍兵学校フランス語に入校 |

| 1889年(明治22年)7月15日 | 大勲位菊花大綬章を授与される |

| 1890年(明治23年)2月 | 貴族院議員となる(名目上の「皇族議員」) |

| 1890年(明治23年)7月26日 | フランス・École Navaleブレスト海軍兵学校フランス語を卒業 |

| 1890年(明治23年)8月14日 | 海軍少尉に任官(フランス留学中) |

| 1891年(明治24年)10月7日 | 日本へ帰朝 |

| 1892年(明治25年)3月27日 | 「高千穂」分隊士に就任 |

| 1892年(明治25年)7月7日 | 山内八重子と成婚 |

| 1892年(明治25年)9月28日 | 「浪速」分隊士に就任 |

| 1893年(明治26年)6月22日 | 欧米へ派遣される |

| 1894年(明治27年)8月3日 | 日本へ帰朝 |

| 1894年(明治27年)10月5日 | 「浪速」分隊長心得に就任 |

| 1894年(明治27年)12月9日 | 海軍大尉に昇進、「浪速」分隊長に就任 |

| 1895年(明治28年)7月29日 | 横須賀水雷隊敷設部分隊長に就任 |

| 1895年(明治28年)11月27日 | 「千代田」分隊長に就任 |

| 1896年(明治29年)4月30日 | 八重子妃と離婚 |

| 1897年(明治30年)4月30日 | 軍令部諜報課員となる |

| 1898年(明治31年)2月10日 | 岩倉周子と成婚 |

| 1898年(明治31年)4月19日 | 「松島」分隊長に就任 |

| 1898年(明治31年)9月1日 | 「高砂」分隊長に就任 |

| 1899年(明治32年)9月29日 | 海軍少佐に昇進、「八島」分隊長に就任 |

| 1901年(明治34年)1月22日 | 「吾妻」分隊長に就任 |

| 1901年(明治34年)12月12日 | 「扶桑」副長に就任 |

| 1902年(明治35年)5月23日 | 海軍大学校臨時講習員となる |

| 1903年(明治36年)1月31日 | 東伏見宮家を創設 |

| 1903年(明治36年)9月26日 | 海軍中佐に昇進、海軍大学校選科学生となる |

| 1903年(明治36年)12月18日 | 「千歳」副長に就任 |

| 1905年(明治38年)1月12日 | 海軍大佐に昇進、「千代田」艦長に就任 |

| 1905年(明治38年)12月20日 | 「高千穂」艦長に就任 |

| 1906年(明治39年)4月1日 | 功三級金鵄勲章を授与される |

| 1906年(明治39年)4月7日 | 「春日」艦長に就任 |

| 1906年(明治39年)12月24日 | 軍令部出仕となる |

| 1909年(明治42年)12月1日 | 海軍少将に昇進 |

| 1911年(明治44年)6月30日 | 英国George Vジョージ5世英語戴冠式に明治天皇名代として参列 |

| 1911年(明治44年)12月1日 | 横須賀予備艦隊司令官に就任 |

| 1913年(大正2年)4月1日 | 横須賀鎮守府艦隊司令官に就任 |

| 1913年(大正2年)6月23日 | 議定官となる |

| 1913年(大正2年)8月 | 帝国水難救済会総裁に就任 |

| 1913年(大正2年)8月31日 | 海軍中将に昇進、海軍将官会議議員、軍令部出仕となる |

| 1916年(大正5年)12月1日 | 横須賀鎮守府司令長官に就任、海軍将官会議議員を兼任 |

| 1917年(大正6年)12月1日 | 第二艦隊司令長官に就任 |

| 1918年(大正7年)6月13日 | 海軍将官会議議員となる |

| 1918年(大正7年)7月2日 | 海軍大将に昇進、軍事参議官となる |

| 1918年(大正7年)9月26日 | イギリスへ差遣される |

| 1919年(大正8年)1月7日 | 日本へ帰朝 |

| 1919年(大正8年)10月26日 | 久邇宮邦彦王の三男邦英王を東伏見宮邸に迎える |

| 1922年(大正11年)6月27日 | 薨去、死後に元帥の称号と大勲位菊花章頸飾を追贈される |

7. 栄典・授章・授賞

東伏見宮依仁親王が生涯において受けた主要な栄典、授章、授賞は以下の通りです。

- 1889年(明治22年)7月15日 - 大勲位菊花大綬章

- 1895年(明治28年)11月20日 - 功五級金鵄勲章

- 1906年(明治39年)4月1日 - 功三級金鵄勲章・明治三十七八年従軍記章

- 1915年(大正4年)11月7日 - 金杯一組・大正三四年従軍記章

- 1918年(大正7年) - Royal Victorian Chainロイヤル・ヴィクトリアン・チェイン英語(英国より)

- 1920年(大正9年)11月1日 - 金杯一組・大正三年乃至九年戦役従軍記章

- 1922年(大正11年)6月27日 - 大勲位菊花章頸飾(追贈)・元帥(追贈)

8. 評価と影響

東伏見宮依仁親王は、日本の近代化期において皇族としての責務を果たし、特に海軍軍人として日本の軍事力発展に大きく貢献しました。彼は若くして海外留学を経験し、英仏の先進的な海軍教育を受けることで、日本の海軍近代化に不可欠な知識と技術を吸収しました。日清戦争や日露戦争における実戦経験、そして横須賀鎮守府司令長官や第二艦隊司令長官といった要職の歴任は、彼が単なる名誉職ではなく、実務能力を持った軍人であったことを示しています。最終的に元帥海軍大将にまで昇進したことは、その軍歴における最高峰の栄誉であり、彼の功績が国家によって高く評価された証しです。

また、イギリス国王George Vジョージ5世英語の戴冠式への出席や、George Vジョージ5世英語への元帥称号の贈呈といった国際的な外交活動は、日本の国際社会における地位向上に寄与しました。彼の活動は、皇室が単なる国内の象徴ではなく、国際的な親善や外交の舞台でも重要な役割を果たすことを示したものであり、彼の外交的側面も高く評価されています。

親王の薨去によって東伏見宮の嫡流は断絶しましたが、久邇宮邦彦王の三男邦英王を養子のように迎え、その家名と祭祀が維持された経緯は、皇室の伝統と存続に対する深い配慮を示しています。また、親王の妃である周子妃が戦後の連合国軍占領下で皇族の身分を離れたことは、皇室制度の大きな変革期における、彼らの家族が経験した個人的な変化を象徴しています。

歴史のもしもの話として、ハワイ王国のカラカウア国王との婚姻提案は、実現こそしなかったものの、その後のハワイ王国の運命に大きな影響を与えうる可能性を秘めていました。このような提案が存在したこと自体が、当時の日本が国際社会において潜在的な影響力を持ち始めていたことを示唆しています。

全体として、東伏見宮依仁親王の生涯は、日本の近代化、軍事力発展、そして国際関係の変遷期における皇族の役割と貢献を示すものであり、後世に多くの示唆を残しています。