1. 概要

空道(Kūdōくうどう日本語)は、安全、実践性、そして激しさを追求した日本の複合武道であり、ヘッドギアとグローブを着用して行われるフルコンタクトの格闘技です。立ち技での打撃に加え、投げ技や組技も認められており、これには拘束技、関節技、絞め技などが含まれます。空道は、東孝によって1981年に設立された大道塾から生まれた武道です。大道塾と空道の関係は、講道館と柔道の関係に似ています。

空道は日本国内に100箇所以上の道場を持ち、世界50ヶ国以上で実践されています。日本で創設された武道であるものの、現在ではロシアに最も多くの空道選手が存在し、日本の競技者数を上回っています。東孝は、既存の武道における安全性の欠如や、体格差が不利に働くといった問題意識から空道を創設しました。彼は生涯を通じて、武道の実用性を追求し、身体的、精神的、社会的な成長を重視する空道の哲学を確立しました。

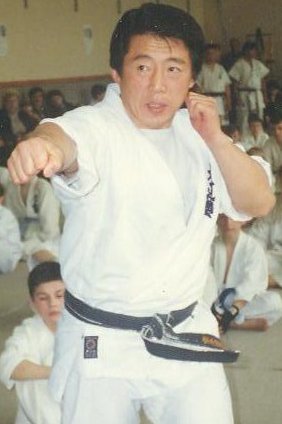

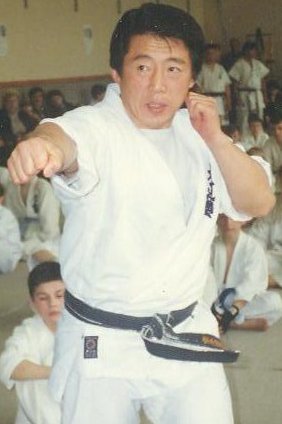

2. 東孝の生い立ちと武道との出会い

東孝(Azuma Takashiあずま たかし日本語)は、1949年5月22日に宮城県気仙沼市で生まれました。彼の武道との最初の出会いは、1965年、16歳の時に気仙沼市内の高校の柔道部に所属したことです。高校で柔道を習得した後、陸上自衛隊での勤務を経て、早稲田大学第二文学部に在学中だった1971年(昭和46年)に極真会館に入門し、空手道の道に進みました。

3. 極真空手でのキャリア

東孝は早稲田大学在学中の1972年に極真会館に入門し、同年には早稲田大学極真空手部(早大極真会)を創設し、初代主将を務めました。彼は山崎照朝や佐藤勝昭らの指導を受け、極真会館が主催する数々の選手権大会に参戦し、「人間機関車」と称されるほどの活躍を見せました。特にローキックを得意技とし、その強力な打撃で知られました。

極真会館主催の主要な大会における彼の戦績は以下の通りです。

- 1973年(昭和48年) 第5回オープントーナメント全日本空手道選手権大会:初出場。佐藤俊和に敗れ1回戦敗退。

- 1974年(昭和49年) 第6回全日本空手道選手権大会:準優勝。準決勝で前回大会優勝者の盧山初雄に勝利するも、決勝で佐藤勝昭に敗退。

- 1975年(昭和50年) 第1回オープントーナメント全世界空手道選手権大会:6位。二宮城光に敗れた。

- 1976年(昭和51年) 第8回全日本空手道選手権大会:3位。再び二宮城光に敗退。

- 1977年(昭和52年) 第9回全日本空手道選手権大会:優勝。準決勝で中村誠に、決勝で中山猛夫に勝利し、初の栄冠を手にした。

- 1979年(昭和54年) 第11回全日本空手道選手権大会:3位。準決勝で中村誠に敗れた。

- 1979年(昭和54年) 第2回全世界空手道選手権大会:4位。準決勝で中村誠に敗れた。

大会での実績を重ねた後、東は前任の宮本和範から引き継ぎ、極真会館宮城県支部長に就任しました。支部長として、彼は北斗旗大会の前身にあたるミヤギテレビ杯全東北空手道選手権大会を主催するなど、地域における空手道の普及と発展に尽力しました。

4. 空道の創設と発展

東孝は、既存の極真空手のルールに不満を抱き、より現実的で安全な格闘技を追求する中で、自身の武道を創設しました。この試みは当初「格闘空手」として知られ、後に「空道」へと発展し、複合的な技術と独自の保護具を特徴とする現代武道としての地位を確立しました。

4.1. 設立の動機と初期構想

東孝が自身の武道を創設するに至った背景には、極真カラテの競技規則に対する強い不満がありました。彼は、極真カラテの試合で顔面へのパンチが禁止されているにもかかわらず、深刻な頭部外傷が頻繁に発生している点に懸念を抱いていました。また、体格の小さい選手が体格の大きな選手に比べて不利になるという問題も感じていました。東自身も、鼻が曲がるほどの打撃を受けるなど、多くの厳しい経験をしていました。

彼の著書では、「襟をつかんで頭突きをするのが得意だった」と述べられており、極真カラテのフルコンタクトルールが非常に限定的であると感じていたことが示唆されています。これらの経験から、東はより現実的で、多用途な格闘スタイルを創造することを構想しました。そのスタイルは、顔面パンチ、肘打ち、頭突き、柔道の投げ技、関節技、およびその他の寝技を含む、効果的な攻防一体の技術を網羅することを目指しました。

東が初期に開発した武術は、極真カラテと柔道を融合させたハイブリッドなスタイルでした。極真カラテを基礎としつつも、ルールは劇的に変更されました。このスタイルは、単一の武術の境界に限定されることなく、初期の柔道と空手の混合だけでなく、様々な武術の技術を取り入れることを目指しました。1980年代から1990年代にかけて、このスタイルはボクシング、ムエタイ、柔術、レスリングなど、さらに多くの武術の技術を大道塾のスタイルとして統合していきました。また、顔面への手による打撃を可能にするため、そして蹴り技の際に頭部を十分に保護するため、独自の保護用具が導入されました。

4.2. 大道塾の設立

東孝は1981年(昭和56年)2月17日に大道塾の運営を開始しました。最初の道場は宮城県に「空手道大道塾」という名称で開設されました。この道場内で実践された武術スタイルは当初、「格闘空手(Kakutō karateかくとうからて英語)」または「コンバット空手大道塾」として知られていました。

同年、大道塾の門下生たちは「1981年北斗旗空手道選手権大会」で初めて競技デビューを果たしました。1980年代後半から1990年代初頭にかけて、大道塾は日本における総合格闘技ブームにおいて重要な役割を担いました。当時、総合格闘技の団体が少なかった時代において、大道塾はK-1や「U系プロモーション」を日本の主流へと押し上げることに貢献したと評価されています。

大道塾の格闘空手家である市原海樹は、UFC 2に参戦し、UFCの挑戦に日本の武術団体が及び腰であった時代に、日本人として初めてUFCに出場しました。しかし、市原はホイス・グレイシーに敗れました。1990年代には、大道塾は「THE WARS」と題したキックボクシングイベントを開催しました。これは「グローブ着用ルール」のフルコンタクト空手を軸としたもので、大道塾のトップ選手たちが出場しました。

メディアでは、大道塾のエースである長田賢一と正道会館の佐竹雅昭との「夢の対決」を待ち望む声が多く聞かれました。大道塾所属の選手たちは様々な武術雑誌の表紙を飾り、当時の武術界において、大道塾は正道会館とともに日本の武術の最前線を担っていました。

1995年には、「空手道大道塾」の名称が正式に「国際格闘空手連盟大道塾(Kakuto Karate International Federation DaidojukuKKIF英語)」へと変更されました。

4.3. 空道への移行と独自の特色

1990年代半ばから、大道塾はメディアを重視したプロモーションから距離を置き、設立当初から目指していた「安全でありながら実践的な」スタイルの開発という本来の路線に戻っていきました。

2001年、大道塾の創設者であり代表師範であった東孝は、公式記者会見を開き、大道塾が推進する武術の名称を正式に「空道」とすることを発表しました。これにより空道は、それ自体が独立した武道としての地位を確立しました。大道塾と空道の関係は、講道館と柔道の関係と同様です。同年、大道塾は初の空道世界選手権大会を成功裏に開催し、空道を国際的な舞台へと進出させました。

武道の哲学に基づき、空道は世界中に普及しており、そのすべての指導者やリーダーは「国際空道連盟(Kudo International FederationK.I.F.英語)」の下で認定・登録されています。空道は、日本の文部科学省の支援を受けるなど、社会体育団体としての活動を目指す点でユニークな格闘団体です。この時期に、空道の技術体系にはさらに絞め技が取り入れられ、その実践性を高めました。また、独自の競技体重別階級である「身体指数」が導入され、体格差による不公平を是正する画期的なシステムが構築されました。

5. 空道の理念と哲学

空道の目標は、適切な保護用具を着用しつつ、可能な限り現実的で実戦的な戦いに近づけることです。この目標を達成するために、空道は非常に少ない規則の下で戦われ、専門的な技術と動作を持っています。空道の技術は、立ち技での打撃、投げ技、組技、そして寝技を含む、実戦におけるあらゆる局面を網羅しています。

空道の稽古は、主に基本、総合的な体力トレーニング、そして組手で構成されています。極真空手に見られるような「形」の練習は、空道には引き継がれていません。

空道は、身体的な発達だけでなく精神的な発達も考慮する、包括的な武道であり哲学です。伝統的な日本の武道における礼儀作法(Reigi礼儀日本語)が遵守されており、特定の日本の挨拶の儀式が行われ、伝統的な稽古着(道着)が着用され、技の名称は日本語で呼ばれるなど、その文化的な側面も重視されています。

空道の「道場訓」は、その理念を明確に示しています。

空道の追求を通じ、

我々は優れた肉体的・精神的強さを培い、

自らを教育し、知性を獲得し、

人々と絆を結び、感情を豊かにする。

それゆえ、我々は個性を育み、

社会に積極的に貢献する一員となるであろう。

大道塾の創立当初、東は「本当に他の競技にも負けない空手、実戦では負けない空手を作りたいが、現時点ではそうではない」と、自身の武道に対する謙虚な姿勢を見せていました。彼は、様々な格闘技から10人の代表を出した場合、一番強いのは大相撲、二番目がレスリングの130 kg超級、三番目がボクシングのヘビー級であると述べ、空手は何番目になるのかと、師である大山倍達に反旗を翻すような発言をしたこともあります。格闘技を題材とした作品を多く描く漫画家の板垣恵介は、東が1位に相撲を挙げたことについて「そこまで相撲がすごいということだ」と説明しており、東孝の武道に対する現実的な分析と、他の武道への敬意が示されています。

6. 団体運営と国際的な活動

東孝は、大道塾および国際空道連盟の創始者および塾長として、空道の発展と世界的普及に多大な貢献を果たしました。彼のリーダーシップの下、空道は多くの国々に広まり、他の武術団体との交流も活発に行われました。

6.1. 国際的な普及

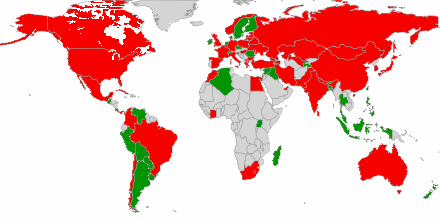

国際空道連盟の加盟国(赤)と加盟候補国(緑)(2011年10月31日時点)。

空道は日本国内に100箇所以上の道場を持ち、世界50ヶ国以上で実践されています。特にロシアでは、現在最も多くの空道実践者が存在しています。

1991年、ロシアで初の大道塾空手道の支部がウラジオストクに開設されました。空道の創始者である東孝はモスクワを訪れ、その後、国際空道連盟の海外支部がモスクワに開設されました。1994年7月7日には、モスクワ司法省によってモスクワ大道塾空手道連盟が正式に登録されました。

1994年5月には、モスクワで「モスクワカップ」が開催され、これはロシアで開催された初の国際大道塾トーナメントとなりました。ロシア人選手が日本で初めて勝利を収めたのは1996年のことで、アレクセイ・コノネンコが自身の体重別階級で1位を獲得しました。

2004年にはロシア空道連盟が設立されました。2001年からはロシアの公式空道選手権が開催されており、同年にはロシア人選手が金メダル2個、銀メダル3個、銅メダル2個を獲得しています。2003年に開催された第2回国際トーナメント「バルティックオープンカップ」では、ロシア、日本、バルト諸国、アゼルバイジャン、イタリア、ドイツ、ポーランドから選手が集まる中、ロシアの空道選手が審判団を率いました。

2011年には、第1回空道ワールドカップがモスクワで開催されました。そして2013年1月13日には、ロマーン・アナシュキンが空道6段の資格を取得し、日本人以外で初めてこの高段位に到達した人物となりました。

6.2. 他の武術団体との交流と対戦

1990年代、大道塾は数多くの武術団体と選手交流を行いましたが、空道の創設後はその活動を停止しました。1990年代には、大道塾はSubmission Arts Wrestling (SAW)と協定を結び、その後は武術、散手、合気道S.A.、パラエストラ、破天会といった団体と交流しました。さらに、大道塾の特定の選手は、RISEなどの他の格闘技イベントに出場しました。

大道塾は、日本拳法や修斗などの他の武術団体とも対戦していました。過去には、ムエタイ、散手、テコンドーの実践者とも試合をしています。

6.3. 公職と社会貢献

東孝は、武道界に対して幅広い貢献をしており、いくつかの重要な公職を務めました。特に、2008年北京オリンピックと同時開催された「2008年北京武術トーナメント」では、散手の日本代表監督を務めました。この大会は、派遣元の日本武術太極拳連盟によるとIOCの承認を得て実施されたものです。この大会には大道塾の笹沢一有が出場しており、東孝と笹沢一有の両名とも東京武術散手倶楽部所属を名乗っていました。

また、彼は自身の故郷である気仙沼市の「みなと気仙沼大使」も務め、地域社会への貢献も行いました。これらの活動を通じて、東孝は武道家としての枠を超え、社会的な役割も果たしました。

7. 主要な規則と用具

空道の試合は、その実践性と安全性を両立させるために、独自の基本的な規則と用具を使用しています。

7.1. 試合規則

空道には明確な基本規則があり、各トーナメントでもその基本規則に根ざしたルールが適用されます。世界選手権で採用される規則では、グラウンドでの攻防は2回まで、それぞれ30秒以内と定められています。また、背中への攻撃や局部への攻撃は禁止されています。

試合は、13 m×13 mの畳(タタミ)の上で行われ、その内部には9 m×9 mの試合エリアが設けられています。試合エリアの四隅には4人の審判が配置され、さらに畳の内部にも1人の審判がいます。

ポイントが与えられる原則は、技の強さに基づいており、これは技術と選手の身体能力の結果であると考えられています。ポイントは技の種類ではなく、その有効性、つまり相手がどれだけ打撃を感じたかに基づいて与えられます。

評価は1から8まであり、ポイントは日本語で「Koka効果日本語」「Yuko有効日本語」「Wazari技あり日本語」「Ippon一本日本語」と呼ばれます。それぞれ1ポイント、2ポイント、4ポイント、8ポイントの価値があり、相手が8ポイントを獲得した場合、その選手に勝利が与えられます。

さらに、試合はサブミッション(一本)や絞め技による失神、ノックアウト、または試合終了時点での総得点が多い選手に勝利が与えられることで決着します。引き分けの場合には、判定によって勝敗が決まるか、再試合が行われることもあります。

7.2. 身体指数と競技カテゴリー

空道の競技者は、体重ではなく、独自の「身体指数(Physical IndexPI英語)」によってカテゴリー分けされます。身体指数は、体重(キログラム)と身長(センチメートル)の合計値です。

| 身体指数 |

|---|

| 230未満 |

| 230から240未満 |

| 240から250未満 |

| 250から260未満 |

| 260から270未満 |

| 270以上 |

このカテゴリー分けシステムは、他の格闘技や武道では類を見ない独自のものです。通常、他の格闘技では体重のみでカテゴリーが分類されますが、空道では身長も考慮することで、体格差による不公平を減らし、リーチの長さが有利に働く可能性を評価しようとしています。

7.3. 公認用具

空道の競技者(空道家)は、公式ユニフォームである「道着」または「空道着」を着用します。これは柔道着に似ており、投げ技に耐性がありますが、伝統的な空手着よりも袖が短いのが特徴です。このデザインは、組技や投げ技に理想的です。空道着の色は、識別しやすいように白と青の2色が使われます。

すべての競技者は、道着、ヘッドギア、空道バンデージ、マウスガード、国際空道連盟(K.I.F.)公認のグローブ(拳を保護しつつも指は自由に動き、組技を可能にするもの)、そしてK.I.F.公認の特殊なプレキシグラス製バイザーを着用することが義務付けられています。このバイザーは、選手を顔面の重傷や脳震盪から保護するために設計されています。

未成年の競技者は、空道着、プレキシグラス製ヘルメット、グローブに加え、すね当てと胴プロテクターの着用も義務付けられています。未成年競技者の保護に関する規定は、トーナメントによって異なる場合があります。

8. 著名な実践者

空道の普及と発展に貢献した、あるいは空道の技術を実践した著名な武道家や選手には以下のような人物がいます。

- セミー・シュルト:総合格闘家、キックボクサー。1996年、1997年の北斗旗チャンピオン。

- ロマーン・アナシュキン:ロシアの著名な武道家で、空道7段の黒帯保持者。日本人以外で初めて空道6段を取得した人物。

- 西良典:総合格闘家で、和術慧舟會道場の創設者。1984年、1985年の北斗旗チャンピオン。

- リー・ハスデル:総合格闘家、キックボクサー。

- 黒木克昌:プロレスラー。「マグナムTOKYO」として知られる。

- 市原海樹:総合格闘家、UFC出場経験者。

- ディーシャ・パタニ:インドの女優、フィットネス愛好家。

- コリャン・エドガル:空道におけるロシア名誉スポーツマスター、軍隊徒手格闘技におけるロシアスポーツマスター候補。空道世界選手権2回優勝(2005年、2009年)、世界選手権銀メダル(2014年)、世界選手権銅メダル(2018年)、空道ワールドカップ優勝(2011年)、ヨーロッパ空道選手権優勝(2008年)、ロシア空道選手権5回優勝。

- 加藤久輝:Bellator MMAとキックボクシングで活躍する総合格闘家。

- アクシャイ・クマール:ボリウッドのスーパースターで武道家。

- タープシー・パンヌ:ボリウッドの女優で武道家。

- メフル・ヴォラ:空道5段黒帯、インドの武道家。

- ヴラジーミル・ゾーリン:ロシア空道ナショナルチームのコーチ、東洋武道空道国際審判員、ロシア空道連盟副会長。空道6段黒帯保持者で、著書に「空道の基礎」がある。ロマーン・アナシュキンと共にロシアにおける空道の普及の立役者の一人。

- イリーナ・ビコワ:2005年空道世界選手権女子無差別級優勝、ロシア空道選手権18回優勝、2008年ヨーロッパ空道選手権優勝。空道4段保持者。

9. 著書とメディア出演

東孝は、自身の武道哲学と技術を解説する数多くの書籍を執筆し、また映画などのメディアにも出演しています。

9.1. 著書

- 『はみだし空手』福昌堂、1982年(昭和57年)

- 『格闘空手』福昌堂、1983年(昭和58年)

- 『格闘空手2』福昌堂、1986年(昭和61年)

- 『格闘空手への道』福昌堂、1984年(昭和59年)

- 『オーイ まさぁーき!』文芸社、2001年(平成13年)

- 『はみだし空手から空道へ』福昌堂、2002年(平成14年)

- 『総合格闘技空道入門』ベースボール・マガジン社、2005年(平成17年)

9.2. 映画出演

- 『けんか空手 極真拳』(1975年、東映) - 全日本空手道選手権大会準決勝で大山倍達(千葉真一)の対戦相手として出演。

- 『地上最強のカラテシリーズ』 - 本人として出演。

- 『最強最後のカラテ』(1980年、三協映画)

10. 東孝の死去

空道創始者である東孝は、2021年(令和3年)4月3日14時35分に胃がんのため死去しました。享年71歳でした。彼の死去に伴い、長田賢一が大道塾の塾長に就任し、その遺志を受け継ぎました。

11. 遺産と評価

東孝の武道界への貢献は多岐にわたり、特に彼の創設した空道は、その哲学と実践性において後世に大きな遺産を残しました。彼は、既存の武道のルールが持つ限界、特に安全性の問題と体格差による不公平さに深く疑問を呈し、より現実的で包括的な格闘スタイルを追求しました。この問題意識から生まれた空道は、顔面への打撃を許容しながらも、厳格な保護具の使用を義務付けることで、選手の安全を最大限に確保しつつ実戦性を追求するという、画期的なバランスを実現しました。

東孝の理念は、単なる強さの追求に留まらず、身体的、精神的、社会的な発達を重視する「道場訓」にも明確に示されています。彼は武道を、個人の人格形成と社会貢献の手段として捉え、その哲学は空道の国際的な普及においても重要な指針となっています。特にロシアにおける空道の発展は目覚ましく、その普及は東孝の指導力と空道の普遍的な魅力が国際社会に受け入れられた証と言えるでしょう。

彼の死去後も、大道塾のリーダーシップは長田賢一に継承され、空道の理念と功績は武道界に受け継がれています。東孝は、伝統的な武道の精神性を尊重しつつも、時代と共に進化し、現代社会のニーズに応える武道を創造した先駆者として、高く評価されています。彼の「安全と実用性を両立する武道」というビジョンは、今日の格闘技界においても、より健全な発展のための重要な問いかけとして存在し続けています。