1. 生涯

楢崎龍の生涯は、幕末から明治にかけての激動の時代を、坂本龍馬の妻として、また一人の女性として力強く生き抜いた記録である。彼女の生い立ちから龍馬との出会い、日本史における重要な事件での役割、そして龍馬の死後の苦難と再婚、晩年、そしてその死去までを時系列で追う。

1.1. 生い立ち

楢崎龍は天保12年7月23日(1841年旧暦6月6日)、京都の富小路六角付近で、医師である楢崎将作と妻の貞(または夏)の長女として生まれた。龍には2人の妹(次女・光枝、三女・起美(君江))と2人の弟(太一郎、健吉)がいた。楢崎家は元々長州藩の士分であったが、龍の曽祖父の代に主君の怒りを買って浪人となっていた。

父の将作は青蓮院宮の侍医であったため、龍は幼少期を比較的裕福な家庭で過ごした。生け花、香道、茶の湯などの嗜みを身につけたが、炊事は苦手だったという。しかし、勤王家であった将作が安政の大獄で捕らえられ、赦免後に文久2年(1862年)に病死すると、残された家族はたちまち経済的に困窮した。家財道具や衣類を売って生活をしのぐ中で、母が悪人に騙され、妹の起美が島原の舞妓に、光枝が大阪の女郎に売られそうになるという危機に直面する。この時、龍は自分の着物を売って金を作り、大坂へ下った。刃物を懐に抱え、「殺せ、殺せ、殺されにはるばる大坂に来たんだ。これは面白い殺せ」と啖呵を切り、男2人を相手に妹を取り返したという武勇伝が残っている。

1.2. 坂本龍馬との出会いと結婚

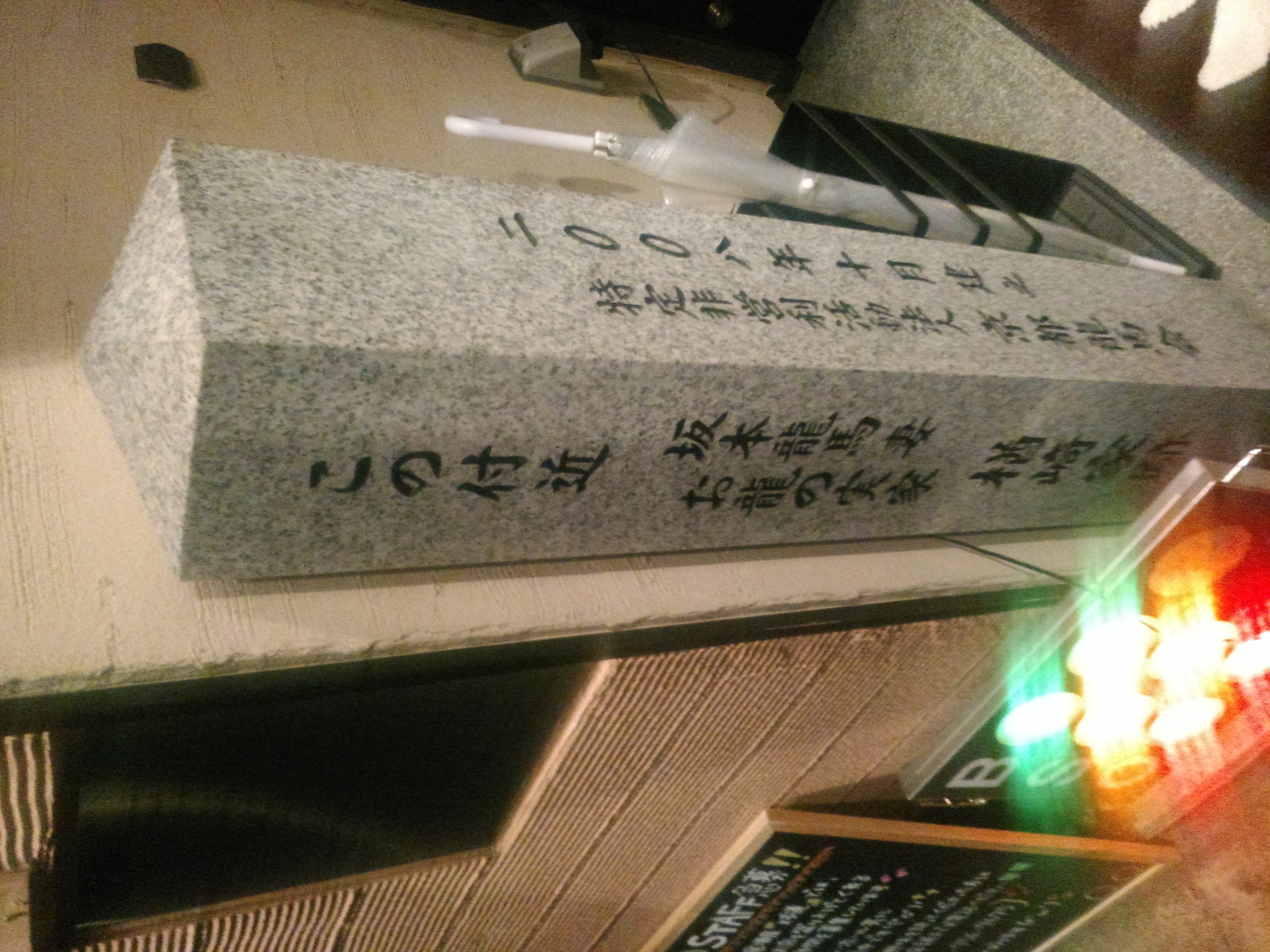

その後、お龍は京都七条新地の旅館「扇岩」で働き始め、母の貞は方広寺大仏殿(京の大仏)近くの天誅組の残党を含む土佐藩出身の尊攘派志士たちの隠れ家で賄いを担当するようになった。

坂本龍馬とお龍は元治元年(1864年)頃に出会ったとされている。後年のお龍の回想によれば、龍馬と初めて会った際に名前を尋ねられ、紙に書いたところ、龍馬が自分と同じ名前だと笑ったという。お龍に惹かれた龍馬は、母の貞に結婚を申し込み、貞もこれを承諾した。

同年6月に起きた池田屋事件の際、大仏でも会津藩による手入れがあり、楢崎家は家財道具を没収されるなどして困窮した(大仏騒動)。龍馬は、この頃のお龍一家の生活を「日々、食うや食わず、実に哀れな暮しであった」と述懐している。龍馬はこれらの境遇を、慶応元年旧暦9月9日付で姉の乙女に宛てた手紙で詳しく書き送り、お龍を「まことにおもしろき女」と評した。お龍自身の後年の回想によれば、同年旧暦8月1日に龍馬とお龍は内祝言を挙げたとされている。

1.3. 寺田屋遭難と日本初の新婚旅行

各地を奔走していた龍馬は、親交のあった伏見の寺田屋の女将お登勢に、お龍を預けていた。この時期、お龍は「お春」という変名でお登勢の娘分として働いていた。お龍は後年、この頃に龍馬と二人で歩いている時に新選組と遭遇し、龍馬が慌てて隠れてしまった話や、桐野利秋に寝床を襲われた話などを回顧している。また、新選組局長の近藤勇がお龍に懸想し、櫛や簪を贈ってきたという逸話も伝わっている。

慶応2年(1866年)旧暦1月22日、龍馬の仲介により薩長同盟が成立した。その翌日である旧暦1月23日、龍馬は護衛役の長府藩士・三吉慎蔵と共に寺田屋に投宿していた。その晩、入浴中であったお龍は窓の外に多数の捕吏がいることに気づき、咄嗟に袷一枚を羽織って二階へ駆け上がり、龍馬と三吉に急報した。お龍の機転により、龍馬と三吉は不意打ちを受けることなく応戦することができ、負傷しつつも辛うじて脱出に成功した(寺田屋遭難)。お龍は龍馬たちを家屋の裏木戸から逃がしたが、裏木戸には大きな石が乗った漬物槽があり、それをどかして逃げ道を作った。後日お龍が確認すると、その槽と石は到底一人では動かせないほどの重さだったという。龍馬はこの事件の顛末を慶応2年旧暦12月4日付の手紙で兄の権平に詳しく報告し、その際にお龍のことを「名は龍、今は妻です」と紹介している。また、姉の乙女宛ての手紙では「このお龍がいたからこそ、龍馬の命は助かりました」とお龍への感謝の気持ちを表している。

寺田屋遭難で龍馬は両手の指に重傷を負い、西郷隆盛の勧めもあって、刀傷治療のために薩摩へ下ることになった。龍馬とお龍は旧暦3月4日に薩摩藩船「三国丸」で大坂を出帆した。船上で龍馬が「天下が鎮まったら汽船を造って日本を巡ろうか」と話すと、お龍は「家などいりません。船があれば十分です。外国まで廻ってみたいです」と言い返し、龍馬は「突飛な女だ」と笑い出した。後でこの話を聞いた西郷も「突飛な女だから君の命は助かった」と大笑いしたと、お龍は後年回想している。

船は旧暦3月10日に鹿児島に到着し、龍馬とお龍には薩摩藩士の吉井幸輔が同行して温泉療養に向かった。一行は日当山温泉、塩浸温泉を訪れ、犬飼滝を見物したり、山に入って拳銃で鳥を撃ったりして過ごした。また、霧島山の頂にある天逆鉾を見るために高千穂峰を登ると、龍馬とお龍は同行していた田中吉兵衛が止めるのも聞かずに逆鉾を引き抜くという悪戯までした。この薩摩旅行の様子を龍馬は慶応2年旧暦12月4日付の姉・乙女宛ての手紙で絵図入りで詳しく書き記している。また、明治になってお龍もこの旅行についての回顧談を残している。

龍馬を初めて世間に紹介した坂崎紫瀾の『汗血千里駒』では、この旅行を西洋人がする「ホネー、ムーン」(ハネムーン、新婚旅行)と結び付けて説明しており、現在では日本最初の新婚旅行として広く知られている。ただし、小松清廉が先に新婚旅行を行ったという異論も存在する。

同年6月、傷が癒えた龍馬は第二次長州征伐で幕府軍と戦う長州藩へ向かうことになり、お龍は途中の長崎で下船し、小曽根英四郎家に預けられた。翌慶応3年(1867年)旧暦2月10日、龍馬は下関の伊藤助太夫家を借りて亀山社中(後の海援隊)の拠点を置き、お龍はここで妹の起美と日々を過ごすようになった。下関滞在中、龍馬とお龍は巌流島で花火を打ち上げたり、歌会に出席して楽しんだという。同年旧暦5月28日、龍馬はお龍へいろは丸事件の経過報告と共に彼女を気遣う手紙を送っており、これが現存するお龍宛ての唯一の手紙である。お龍と龍馬が最後に会ったのは、同年9月に龍馬が下関に寄港した際であった。

海援隊士であった安岡金馬の子・重雄(秀峰)は、この時期のお龍について「龍馬はぞっこん惚れこんでいたが、(海援隊の)同志たちは嫌っていた。生意気で龍馬を笠に着て同志たちを下風に見たがっていた」と述べている。土佐藩士の佐々木高行は、お龍のことを「有名なる美人なれども、賢婦人なるや否やは知らず。善悪ともに兼ぬるように思われたり」(大変な美人だが、賢婦と言えるかどうかは疑わしい。善にも悪にもなるような女)と評している。ちなみに、お龍自身は龍馬の事業や仕事には全く興味がなく、知らされるまで彼の業績を知らずにいた。全てを知るのは明治政府から伝えられた時だったという。

同年旧暦11月15日、龍馬は京都・近江屋で暗殺された(近江屋事件)。

1.4. 龍馬死後の流転

坂本龍馬の暗殺後、楢崎龍は大きな苦難に直面し、放浪の生活を送ることになった。当時の女性が直面する困難の中、彼女は様々な人物の助けを受けながらも、その独立した精神を保ち続けた。

1.4.1. 坂本家と京都での生活

龍馬の訃報は、旧暦12月2日に下関に伝えられた。覚悟していたものの、お龍は髪を切って仏前に添えると、大泣きしたという。龍馬との間に子供はいなかった。後年、お龍は龍馬が亡くなった晩に、血だらけの龍馬が夢枕に立ったと語っている。

龍馬の死後しばらくは、寺田屋遭難の際にも龍馬と行動を共にした三吉慎蔵がお龍の面倒を見ていた。また、生前の龍馬の意向により、妹の起美が海援隊士の菅野覚兵衛(千屋寅之助)と結婚した。

慶応4年(1868年)3月、お龍は龍馬の未亡人として土佐の坂本家に送り届けられた。しかし、坂本家での生活は長く続かず、3ヶ月ほどで立ち去ることになる。龍馬の姉である乙女との不仲が原因であるという説もあるが、お龍本人は「乙女さんには親切にしてもらいました」と後年語っている。不仲だったのは義兄の権平夫婦で、お龍は後年の回顧談で、龍馬に下る褒賞金欲しさに自分を苛めて追い出したと恨み言を述べている。

1.4.2. 東京での生活と支援者たち

土佐を離れたお龍は、妹の起美の嫁ぎ先である高知県安芸郡芸西村和食の千屋家(菅野覚兵衛の実家)の世話になった。しかし、覚兵衛が海軍省に出仕して米国へ留学することになり、千屋家にも居られなくなったため、明治2年(1869年)中頃に土佐を去ることになった。出立する際、お龍は龍馬からの数多くの手紙を「他人に見せたくない二人だけのもの」として、全て燃やすよう依頼した。このため、お龍宛ての龍馬の手紙は1通を残して全て失われてしまった。お龍が一時期逗留した芸西村には「お龍と起美の銅像」が建立されている。

土佐を出たお龍は寺田屋のお登勢を頼って京都へ向かい、龍馬の墓所近くに庵を結んで墓守をしながら暮らしていたが、やがて京都にも居づらくなり、東京へ出た。お龍は東京で知人である勝海舟や西郷隆盛を頼った。西郷は彼女に同情し金20 JPYを援助したが、ちょうど征韓論に敗れて下野する時期であったため、帰ったら世話をすると約束されたものの、それきりとなってしまった。

その後は元薩摩藩士の吉井友実や元海援隊士の橋本久太夫の世話になった。一方で、龍馬の家督を継いだ坂本直(高松太郎・小野淳輔)は、訪ねて来たお龍を冷たく追い返している。元海援隊士の間でお龍の評判は悪く、明治維新後に出世した者も少なくなかったが、彼女を援助する者は誰もいなかったといわれる。田中光顕(元陸援隊士で後に宮内大臣にまで出世)の回顧談によれば、瑞山会(武市半平太ら土佐殉難者を顕彰する会)の会合で、お龍の処遇が話題になった際にも、妹婿の菅野覚兵衛にまで「品行が悪く、意見をしても聞き入れないので面倒はみられない」と拒否されたという。お龍は腹の底から親切だったのは西郷と勝、そしてお登勢だけだったと語っている。

1.5. 再婚と晩年

明治7年(1874年)、勝海舟または菅野覚兵衛の紹介で、神奈川宿の料亭「田中家」で仲居として働いた。田中家に伝わる話では、龍は頑固で扱いにくかったというが、この逸話の真偽は不明である。

翌明治8年(1875年)、西村松兵衛と再婚し、西村ツルと名乗って横須賀で暮らした。安岡秀峰や中城仲子(菅野覚兵衛の姪)の証言によれば、西村松兵衛は元呉服商の若旦那で、寺田屋時代にお龍と知り合いであり、維新の動乱時に家業が傾き横須賀に移り住んで大道商人として生計を立てていた。覚兵衛の家にも出入りしていたため、覚兵衛(またはお登勢)の世話でお龍と結婚することになったという。また、料亭田中家で仲居をしていた時に松兵衛と知り合ったという話もあるが、これも真偽は不明である。松兵衛の除籍簿には「楢崎て以(貞)ノ孫入籍/養嗣子松之助/明治七年八月十五日生」とあり、松兵衛との入籍後、お龍は母の貞を引き取り、妹の光枝の子である松之助を養子とした。しかし、明治24年(1891年)には母の貞と養子の松之助を相次いで亡くしている。

明治16年(1883年)、土陽新聞に掲載された坂崎紫瀾の『汗血千里駒』がベストセラーとなり、それまで忘れられた存在だった龍馬の名が広く世間に知られるようになった。しかし、同書は伝記としては事実誤認や創作の多い内容で、お龍も「誤謬が多くて口惜しい」と語っている。

このため、安岡秀峰や川田雪山がお龍宅を訪ねて聞き書きを著した。安岡の著作は明治32年(1899年)から翌明治33年(1900年)に雑誌『文庫』に掲載された『反魂香』、『続反魂香』、『維新の残夢』であり、川田の著作は明治32年に土陽新聞に掲載された『千里駒後日譚』『千里駒後日譚拾遺』である。お龍は『千里駒後日譚』の最後で「龍馬が生きて居つたなら、又、何とか面白い事もあってせうが...」と語り、龍馬への尽きない思いをにじませている。

明治30年(1897年)に安岡秀峰が訪ねた時には、お龍は横須賀の狭い貧乏長屋で暮らしていた。晩年はアルコール依存症の状態で、酔っては「私は龍馬の妻だ」と夫の松兵衛に絡んでいたという。夫に先立たれた妹の光枝がお龍を頼るようになり、3人で暮らすようになったが、やがて松兵衛と光枝が内縁関係になり、二人でお龍の元を離れて別居してしまう。お龍は退役軍人の工藤外太郎に保護されて余生を送った。

日露戦争開戦直前の明治37年(1904年)、美子皇后の夢枕に坂本龍馬が立ったという話が広まり、再び龍馬が注目を集め、お龍の存在も世間に広く知られるようになった。

1.6. 死去

明治39年(1906年)1月、お龍が危篤に陥ると、皇后大夫香川敬三(元陸援隊士)から見舞いの電報が送られ、井上良馨大将が救護の募金を集める動きがあった。同年1月15日、お龍は64歳で死去した。

お龍は横須賀市大津の信楽寺に葬られた。彼女の墓碑は長らく建立されなかったが、死から8年後の大正3年(1914年)8月、田中光顕や香川敬三の援助を受け、妹の中沢光枝が施主となり、西村松兵衛らが賛助人となって墓が建立された。墓碑には夫の松兵衛の名ではなく、「贈正四位阪本龍馬之妻龍子之墓」と刻まれている。松兵衛はこの半年後に70歳で死去した。また、龍馬が眠る京都霊山護国神社にも、お龍の遺骨の一部が分骨されている。2010年1月15日には、信楽寺にて龍馬の死後143年ぶりに合同慰霊祭が催された。

小松の女将であった山本直枝は、お龍について「お龍さんは、わたしより十歳ぐらい年上のお方でした。明治の中年頃に落ちぶれて横須賀に流れて来て、貧しい暮らしをしておられましたが、日露戦争の年六十八歳でさびしく死なれました。落ちぶれても、さすがに品格のいい、きりっとした容貌のひとでしたよ。現今でこそ坂本龍馬といえば、海軍の生みの親であり、幕末の俊傑として有名ですけれど、その頃は顧みる人もありませんで、お気の毒でしたよ。器量のよい人であり、教育もある人でしたので、あちらこちらから再婚をしきりにすすめられて、海軍工廠御用商人の西村文平という人と同棲数年に及びましたが、龍馬さんの面影を慕って節操を侍したため、とうとう不縁となり、またもとの独り身になって、女髪結の手伝いなどして、お酒にひたって傷ついた心を慰めておられました。お国のために尽した人でもあり、その半生はお気の毒でなりませんでした」と語っている。

2. 没後の評価と墓碑建立

楢崎龍は、その生前から死後にかけて、坂本龍馬の妻という立場とは裏腹に、長く正当な評価を受けてこなかった。龍馬の死後、経済的困難と孤独の中で貧しい晩年を過ごした彼女の人生は、龍馬が国民的英雄として祭り上げられる中で顧みられることが少なかった。しかし、彼女の墓碑が建立された経緯や、後世の史料・証言によって、その苦難と功績が再評価されるようになった。

信楽寺に建立されたお龍の墓碑は、龍馬の妻としての彼女の存在を歴史に刻む象徴となっている。死後8年間も墓碑がなかったこと、そして田中光顕や香川敬三といった、かつて龍馬と共に維新を志した者たちの援助、そして妹の中沢光枝の尽力によって建立されたことは、彼女が決して忘れ去られた存在ではなかったことを示している。墓碑に「贈正四位阪本龍馬之妻龍子之墓」と刻まれたことは、彼女が「坂本龍馬の妻」という歴史的な位置づけを公に認められたことを意味し、夫の西村松兵衛の名ではなく龍馬の妻として記されたことは、当時の人々の間に彼女が龍馬の「正妻」であったという認識が強く存在したことを示唆する。

また、小松の女将であった山本直枝の証言は、龍馬がまだ世に広く知られていなかった時代に、お龍がどのような人物として見られていたかを物語っている。彼女が「落ちぶれても、さすがに品格のいい、きりっとした容貌のひと」であり、「器量のよい人であり、教育もある人」であったにもかかわらず、「お国のために尽した人でもあり、その半生はお気の毒でなりませんでした」と語られている点は、時代の波に翻弄されながらも気丈に生きた一人の女性の姿を浮き彫りにしている。龍馬の名声が確立されていく中で、その陰に隠れて忘れ去られがちだった彼女の個人的な苦悩と貢献を再評価する動きは、現代に至るまで続いている。

3. 肖像写真に関する議論

現存する楢崎龍の肖像写真は、明治37年(1904年)12月15日付「東京二六新聞」に掲載された晩年のものが唯一であるとされている。この写真は、お龍宅を訪ねて聞き書きを著した安岡秀峰が撮影したもので、明治33年(1900年)に雑誌『文庫』に掲載された『続反魂香』の末尾で掲載が予告されていた。安岡は『続反魂香』の末尾で「現今のお良婦人は、今回を以て初めて写真したるなれば、是おそらく天下の絶品ならむ」と述べており、これが正しければ、お龍の若い頃の写真は存在しないことになる。

しかし、昭和54年(1979年)に近江屋井口新助家のアルバム(中井弘旧蔵写真アルバム)から発見された女性の立ち姿の写真が公表され、また『セピア色の肖像 幕末明治名刺写真コレクション』(井桜直美著、朝日ソノラマ、2000年)に掲載された椅子に腰かけた女性の写真も、お龍の写真とされた。これら二枚の写真は一見して同一人物のものであり、浅草大代地の内田九一の写真館で撮影されたことが判明している。

新たに発見されたこれらの写真に対しては、否定的な意見も多く、その真贋は判然としなかった。平成20年(2008年)に高知県立坂本龍馬記念館が警察庁科学警察研究所に鑑定を依頼したところ、座り姿の写真と晩年の写真をスーパーインポーズ法により比較した結果、「同一人物の可能性がある」との鑑定結果が出された。しかしながら、これは平成8年(1996年)10月10日に「ソニー坂本龍馬研究会」の釜谷直樹が『お龍二枚の写真』として画像分析した時の方法と全く同じであった。この時もコンピューターによる画像処理とその結果が報告書として、作家で龍馬研究家の宮地佐一郎に提供されている。この時の分析では、全身像の写真を左右反転して拡大し、顔の傾きなどを晩年の真のお龍の写真と同じように修正して比較検討しており、このやり方は科学警察研究所と全く同じ方法である。

科学警察研究所は「顔の輪郭と耳、目、口などの配置は二枚の写真のものはきわめて似ている。これらの写真からは同一人物の、若い日と晩年のものであるといっても特に矛盾は生じないように思われる」として、「両者は同一人物と判定できうるもの」と結論付けている。しかし、これも元慶應義塾大学理工学部准教授の高橋信一の研究により、鑑定方法として間違っていると指摘されている。

このような経緯で、それまで座り姿の写真が「若き日のお龍の写真」として扱われるようになっていたが、科警研の人物比定方法に問題があったため、この写真はお龍の写真ではないと結論付けられた。また、木戸孝允や伊藤博文の愛人であった江良加代ではないかとする説もあるが、これも誤りである。

平成25年(2013年)、日本軍装研究会の平山晋が都内の古書店で、若き日のお龍とされた女性と同じ人物が写された名刺判写真を発見した。平山が発見した写真に写る女性は、座り姿の写真と同じポーズを取っており、片手の位置が違うだけの同一人物であるため、このことからも「若き日のお龍の写真」はお龍とは別人の写真であることが判明した。さらに、全身像の写真についても、他の複数の女性とコラージュされた名刺判写真が存在し、この写真の裏書には、この女性について「土井奥方」と記されており、のちに土井子爵家の妾となった女性であることまでは判明している。これ以外にもこの女性の写真と同じ写真が数点見つかっている。

4. 関連作品

楢崎龍は、その劇的な生涯から、日本の様々な大衆文化作品において題材とされ、多様な形で描かれてきた。

4.1. 映画

- 『海援隊』(1939年、演:市川春代)

- 『維新の曲』(1942年、演:市川春代)

- 『幕末』(1970年、演:吉永小百合)

- 『幕末青春グラフィティ Ronin 坂本竜馬』(1986年、演:原田美枝子)

- 『竜馬を斬った男』(1987年、演:久仁亮子)

- 『ゴルフ夜明け前』(1987年、演:高橋恵子)

- 『竜馬の妻とその夫と愛人』(2002年、演:鈴木京香)

4.2. ドラマ

- 『竜馬がゆく』(1965年、MBS、演:山田浩子)

- 『竜馬がゆく』(1968年、NHK大河ドラマ、演:浅丘ルリ子)

- 『勝海舟』(1974年、NHK大河ドラマ、演:川口晶)

- 『花神』(1977年、NHK大河ドラマ、演:島本須美)

- 『葉蔭の露』(1979年、朝日放送、演:岸恵子)

- 『竜馬がゆく』(1982年、テレビ東京、演:大谷直子)

- 『幕末青春グラフィティ 坂本竜馬』(1982年、日本テレビ、演:夏目雅子)

- 『影の軍団・幕末編』(1985年、関西テレビ、演:浅野ゆう子)

- 『坂本龍馬』(1989年、TBSテレビ、演:名取裕子)

- 『翔ぶが如く』(1990年、NHK大河ドラマ、演:洞口依子)

- 『竜馬がゆく』(1997年、TBSテレビ、演:沢口靖子)

- 『竜馬がゆく』(2004年、テレビ東京、演:内山理名)

- 『新選組!』(2004年、NHK大河ドラマ、演:麻生久美子)

- 『篤姫』(2008年、NHK大河ドラマ、演:市川実日子)

- 『龍馬伝』(2010年、NHK大河ドラマ、演:真木よう子)

- 『時代劇法廷スペシャル 被告人は坂本龍馬』(2015年、時代劇専門チャンネル、演:岡本玲)

- 『JIN-仁-完結編』(2011年、TBSテレビ、演:東風万智子)

- 『FNS27時間テレビ にほんのれきし』(2017年、フジテレビ、演:剛力彩芽)

- 『西郷どん』(2018年、NHK大河ドラマ、演:水川あさみ)

4.3. その他テレビ番組

- 『歴史秘話ヒストリア 龍馬が愛した女~お龍 知られざる素顔~』(2013年、NHK総合、演:縄田智子)

- 『古舘トーキングヒストリー ~幕末最大の謎 坂本龍馬暗殺、完全実況~』(2019年、テレビ朝日、演:橋本マナミ)

4.4. 舞台

- 『弟よ -姉、乙女から坂本龍馬への伝言』(1990年、木冬社公演、作・演出:清水邦夫)

4.5. アニメ

- 『ねこねこ日本史』(2016年、Eテレ)

- 『龍 -RYO-』(2013年)

4.6. ゲーム

- 『龍が如く 維新!』(2015年、セガ、演:桜庭ななみ)

- 『龍が如く 維新!極』(2023年、セガ、声:杉平真奈美)

4.7. 漫画

- 『お~い!竜馬』(1986年- 1996年、小学館、原作:武田鉄矢、作画:小山ゆう)

- 『サムライせんせい』(2013年- 2020年、リブレ出版、黒江S介)

4.8. 小説

- 『お龍』(2008年、新人物往来社、著:植松三十里)

- 『月琴を弾く女 お龍がゆく』(2010年、幻冬舎、著:鏡川伊一郎)

- 『ゆけ、おりょう』(2016年、文藝春秋、著:門井慶喜)

- 『さなとりょう』(2017年、太田出版、著:谷治宇)