1. 概要

ネーデルラント、通称オランダは、西ヨーロッパに位置する立憲君主制国家であり、カリブ海にも海外領土を有する。国土の約4分の1が海面下に位置するという地理的特徴から、水管理技術が高度に発達し、干拓によって国土を拡大してきた歴史を持つ。首都はアムステルダムであるが、政府機関や王宮はデン・ハーグに置かれている。

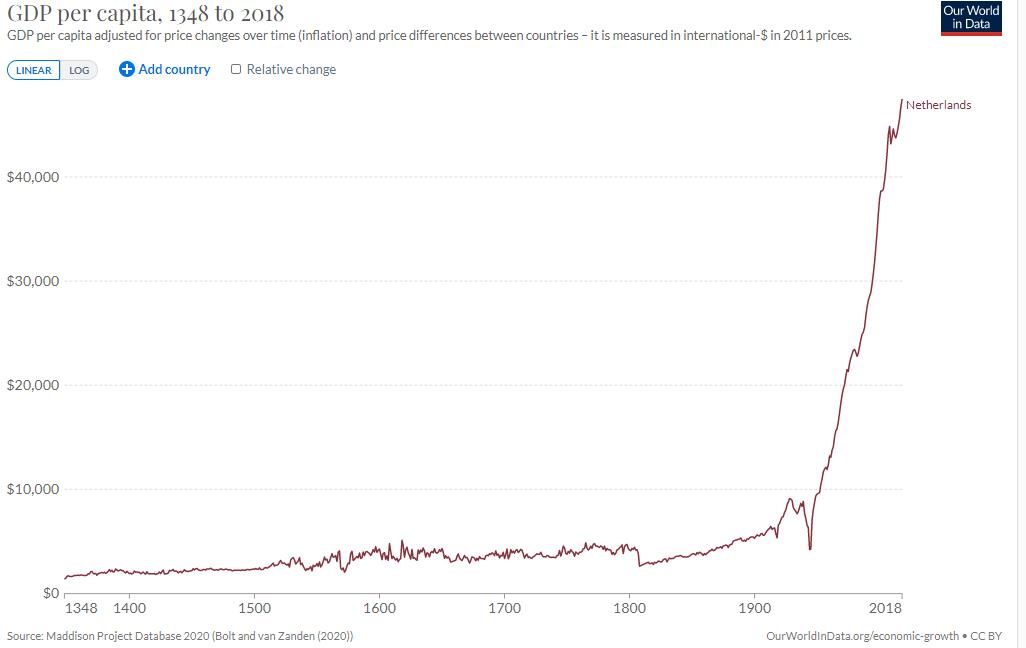

歴史的には、16世紀にスペインから独立を達成し、17世紀には「オランダ黄金時代」と呼ばれる経済的・文化的繁栄を享受した。東インド会社などを通じて広大な植民地帝国を築いたが、その過程で現地住民への搾取や人権侵害といった負の側面も伴った。二度の世界大戦を経験し、特に第二次世界大戦ではナチス・ドイツによる占領とユダヤ人迫害という悲劇に見舞われた。戦後は、マーシャル・プランによる復興、脱植民地化、そして福祉国家の建設を進め、欧州連合(EU)や北大西洋条約機構(NATO)の主要メンバーとして国際社会で重要な役割を担っている。

政治体制は議会制民主主義であり、多党制の下で連立政権が常態化している。個人の自由と権利の尊重、社会的寛容性を重視する文化が根付いており、同性結婚や安楽死の合法化、比較的リベラルな薬物政策などで知られる。これらの政策は、個人の自己決定権や人権を尊重する社会自由主義的価値観を反映する一方で、倫理的・社会的な議論も継続している。

経済は、国際貿易、金融、物流、先端技術産業などが中心であり、ロッテルダム港やスキポール空港はヨーロッパの主要なハブ機能を持つ。農業も高度に発展しており、特に花卉や野菜の輸出は世界トップクラスである。経済政策においては、社会的公正や環境持続可能性への配慮が重視されつつ、国際競争力の維持も課題となっている。

社会的には、高い教育水準と充実した医療・福祉制度を誇る。一方で、少子高齢化、移民統合、環境問題(特に窒素排出問題や気候変動対策)などが現代的な課題となっている。これらの課題への対応においては、民主的プロセスと社会的合意形成が求められる。

文化面では、レンブラント、フェルメール、ゴッホといった世界的な画家を輩出し、建築、文学、哲学の分野でも豊かな伝統を持つ。風車、チューリップ、木靴などが国の象徴として広く知られている。ネーデルラントの文化は、自由、寛容、そして多様性を重んじる精神に彩られている。

本稿では、ネーデルラントの国名の語源、先史時代から現代に至るまでの歴史、地理的特徴と自然環境、政治体制と主要政策、経済構造と主要産業、人口構成や社会制度、そして芸術、スポーツ、生活様式を含む多様な文化的側面について、中道左派・社会自由主義的な視点を反映し、特に民主主義、人権、社会的公正、環境持続可能性といった観点から詳述する。

2. 国名の語源

「ネーデルラント」という国名は、その地理的な特徴である低地と平坦な地形に由来し、「低地の国々」を意味するNederlandネーデルラントオランダ語という言葉に基づいている。この名称は16世紀半ばから使用されるようになった。ヨーロッパ各地の低地を指す言葉として、ゲルマン語派では「Nederネーデルゲルマン語派」、「Niederニーダーゲルマン語派」、「Netherネザーゲルマン語派」、「Lage(r)ラーゲ(ル)ゲルマン語派」、「Low(er)ロー(ワー)ゲルマン語派」などが、ロマンス語派では「Basバロマンス諸語」、「Inferiorインフェリオルロマンス諸語」などが用いられてきた。古代ローマ時代には、ライン川下流の「Germania Inferiorゲルマニア・インフェリオルラテン語」(現在のベルギーとオランダの一部)と上流の「Germania Superiorゲルマニア・スペリオルラテン語」を区別していた。

ブルゴーニュ公爵家は、この地域を「les pays de par deçàレ・ペイ・ド・パー・ドゥサフランス語」(こちらの土地)と呼び、ハプスブルク家統治下ではこれが「pays d'embasペイ・ダンバフランス語」(下方の土地)となり、当時のオランダ語公式文書で「Neder-landenネーデル=ランデンオランダ語」と翻訳された。中世後期には、「Niderlantニデルラントオランダ語」はマース川とライン川下流域の間の地域を指す言葉でもあった。

「ホラント(Hollandホラントオランダ語)」という名称も、ネーデルラント全体を指す非公式な呼称として広く使われているが、公式には北ホラント州と南ホラント州からなる一地域を指す。歴史的には、ホラント伯領がネーデルラント連邦共和国の形成期や八十年戦争(オランダ独立戦争)において経済的・政治的に支配的な役割を果たしたため、国全体を代表する名称として用いられるようになった。しかし、ネーデルラント政府は2020年1月1日をもって、「ホラント」という呼称を公式には使用しない方針を明確にし、「ネーデルラント」の使用を推奨している。

「ダッチ(Dutchダッチ英語)」という英語の呼称は、古ゲルマン語の「*þiudiskazセウディスカズゲルマン語派」(民衆の、人々の)に由来し、ラテン語化されて「Theodiscusテオディスクスラテン語」となった。当初、英語の「Dutch」は西ゲルマン語派の話し手全般を指していたが、次第にネーデルラントの人々や言語を指す言葉へと意味が限定されていった。

日本語の「オランダ」という呼称は、ポルトガル語でホラントを意味する「Holandaオランダポルトガル語」が、戦国時代に来航したポルトガル人宣教師によって日本にもたらされたことに由来する。

3. 歴史

ネーデルラント地域の歴史は、厳しい自然環境との闘い、交易を通じた国際的な影響力の拡大、そして自由と寛容を求める精神に彩られている。先史時代からローマ帝国の一部となり、中世にはフランク王国、神聖ローマ帝国の影響下にありながらも都市の自治が発展した。ブルゴーニュ公国、ハプスブルク家、スペインによる支配を経て、八十年戦争を戦い抜きネーデルラント連邦共和国として独立を達成。17世紀には「オランダ黄金時代」と呼ばれる経済的・文化的繁栄を謳歌したが、同時に植民地経営における負の側面も抱えていた。フランス革命とナポレオン時代の影響を受け、ネーデルラント連合王国が成立するもベルギーが独立。19世紀後半には産業化と帝国主義的拡大を進めた。二度の世界大戦では大きな戦禍を被り、特に第二次世界大戦ではドイツによる占領とユダヤ人迫害という暗い歴史を経験した。戦後は脱植民地化を進め、民主主義と人権を重んじる現代国家へと変貌を遂げた。

3.1. 先史時代と古代

ネーデルラント地域における最古の人類の痕跡は、マーストリヒト近郊で発見されたネアンデルタール人のもので、約25万年前のものと考えられている。氷河時代の終わりには、ハンブルク文化(紀元前13,000年~紀元前10,000年)の遊牧民が槍を使ってトナカイを狩猟し、その後のアーレンスブルク文化(紀元前11,200年~紀元前9,500年)では弓矢が使用された。紀元前8000年頃の中石器時代のマグเลモーゼ文化に類似した部族のものとされる世界最古のカヌー(ペッセ・カヌー)がドレンテ州で発見されている。

紀元前5600年頃のスウィフテルバント文化の土着の狩猟採集民は、南スカンディナヴィアのエルテベレ文化と関連があり、河川や開けた水域と強く結びついていた。紀元前4800年から紀元前4500年の間に、スウィフテルバントの人々は隣接する線帯文土器文化から家畜の飼育を導入し始め、紀元前4300年から紀元前4000年の間に農業を始めた。漏斗状ビーカー文化(紀元前4300年~紀元前2800年)は、ドレンテ州で見つかる巨石墳墓であるドルメンを建造した。この農耕文化から、汎ヨーロッパ的な縄目文土器文化(紀元前2950年頃)の牧畜文化へと急速な移行があった。南西部では、フランドビンゲン文化(紀元前2600年頃)と関連のあるセーヌ・オワーズ・マルヌ文化が新石器時代まで存続したが、これもやがて縄目文土器文化に取って代わられた。

その後の鐘状ビーカー文化(紀元前2700年~紀元前2100年)は、銅、金、そして後には青銅による金属加工をもたらし、銅器に見られるように新たな国際交易路を開いた。希少な青銅器の発見は、ドレンテが青銅器時代(紀元前2000年~紀元前800年)の交易中心地であったことを示唆している。鐘状ビーカー文化は、地元で有刺鉄線ビーカ文化(紀元前2100年~紀元前1800年)へと発展し、その後、土器を特徴とする中期青銅器時代のエルプ文化(紀元前1800年~紀元前800年)へと移行した。南部地域は、関連するヒルフェルスム文化(紀元前1800年~紀元前800年)に支配されるようになった。

紀元前800年以降、鉄器時代のケルト人のハルシュタット文化が影響力を増し、ヒルフェルスム文化に取って代わった。鉄鉱石は一定の繁栄をもたらし、国内全域で利用可能であった。鍛冶屋は青銅と鉄を持って集落から集落へと移動し、需要に応じて道具を製作した。紀元前700年のオッスの「王の墓」(Vorstengrafフォルステンフラーフオランダ語)は、西ヨーロッパで最大級の墳丘墓であり、金や珊瑚で象嵌された鉄剣が納められていた。

紀元前850年から紀元前650年にかけてのスカンディナヴィアの気候悪化が、北方からのゲルマン民族の移住を引き起こした可能性がある。この移住が完了した紀元前250年頃までには、いくつかの一般的な文化的・言語的集団が出現していた。北海ゲルマン人(インガエウォネース族)は低地地方の北部(現在のネーデルラント北部)に居住し、後にフリース人や初期のサクソン人へと発展した。ヴェーザー・ラインゲルマン人(イスタエウォネース族)はライン川中流域とヴェーザー川沿いに広がり、大河川の南側の低地地方(現在のネーデルラント南部)に居住した。これらの部族は最終的にサリ・フランク人へと発展した。一方、ケルト人のラ・テーヌ文化(紀元前450年頃からローマによる征服まで)は広範囲に拡大し、低地地方の南部を含んでいた。一部の学者は、ゲルマン系でもケルト系でもない第三の民族的アイデンティティと言語(ノルトヴェストブロック文化)が、ローマ時代までネーデルラントに存続したと推測している。

地理学者ピュテアスは、紀元前325年頃にホラントとフランドルの海岸を記述した最初の人物であり、これらの地域では「人間同士の争いよりも水との闘いで多くの人々が死んだ」と記している。ガリア戦争中、ライン川の南と西の地域は紀元前57年から紀元前53年にかけてユリウス・カエサル指揮下のローマ帝国軍によって征服された。カエサルは、現在のネーデルラント南部に住んでいた二つの主要なケルト系部族、メナピイ族とエブロネス族について記述している。アウグストゥス帝の治世下で、ローマ帝国は現在のネーデルラント全土を征服し、紀元前7年にゲルマニア・アンティクア州に編入したが、紀元9年のトイトブルク森の戦いの後、ライン川を越えて撃退され、紀元12年頃にライン川はローマの恒久的な北部国境として確定した。ライン川沿いのゲルマニア国境線(リーメス・ゲルマニクス)には、ナイメーヘンやフォルブルフといった著名な町が生まれた。ガリア・ベルギカの最初の部分では、リーメスの南側の地域がローマのゲルマニア・インフェリオル属州の一部となった。ライン川の北側、フリース人が住む地域はローマの支配外にとどまったが、国境のゲルマン系部族であるバタウィ族とカナネファテス族はローマの騎兵として仕えた。バタウィ族は紀元69年のバタウィ族の反乱でローマに反旗を翻したが、最終的に敗北した。バタウィ族は後に他の部族と合流してサリ・フランク人の連合体を形成し、そのアイデンティティは3世紀前半に出現した。サリ・フランク人はローマの文献に同盟者としても敵としても登場する。彼らは4世紀に東方のサクソン人連合体の圧力を受けてライン川を越えてローマ領内に移動することを余儀なくされた。西フランドルとネーデルラント南西部の新しい拠点から、彼らはイギリス海峡を襲撃した。ローマ軍はこの地域を平定したがフランク人を追放せず、フランク人は少なくとも背教者ユリアヌス帝の時代(358年)まで恐れられ続け、その時サリ・フランク人はフォエデラティとしてテクサンドリアに定住することを許可された。

3.2. 中世

この地域におけるローマ帝国の統治が紀元406年頃に崩壊した後、フランク人は彼らの領土を数々の王国へと拡大した。490年代までに、クローヴィス1世はネーデルラント南部のこれら全ての領土を一つのフランク王国に征服・統一し、そこからガリアへの征服を続けた。この拡大の過程で、南方(現在のフランス領土とベルギーのワロン地域)へ移住したフランク人は、最終的に現地住民の俗ラテン語を取り入れた。ネーデルラント南部とフランドルという北方の故郷に残ったフランク人との間には文化的な隔たりが広がり、彼らは古フランク語を話し続け、9世紀までにはそれが古低フランク語または古オランダ語へと発展した。これにより、オランダ語とフランス語の言語境界が形成された。

フランク人の北方では気候条件が改善し、民族大移動時代にはサクソン人、密接に関連するアングル人、ジュート人、フリース人が沿岸部に定住した。多くはイングランドへ渡りアングロ・サクソン人として知られるようになったが、残った人々はフリース人と呼ばれ、彼らの言語はフリジア語と呼ばれた。フリジア語は北海南岸全域で話されていた。7世紀までには、アルデギセル王とレッドバッド王の下でフリースラント王国(650年~734年)が出現し、トライエクツム(ユトレヒト)を権力の中心とした。一方、ドレスタッドは繁栄した交易都市であった。600年から719年頃にかけて、これらの都市はフリース人とフランク人の間でしばしば争奪の的となった。734年のボルン川の戦いで、フリース人は一連のフランク・フリジア戦争の末に敗北した。フランク人の承認を得て、アングロ・サクソン人の宣教師ウィリブロードはフリース人をキリスト教に改宗させ、ユトレヒト大司教区を設立した。しかし、その後継者であるボニファティウスは754年にフリース人によって殺害された。

フランク人のカロリング帝国は西ヨーロッパの大部分を支配した。843年、帝国は東フランク王国、中部フランク王国、西フランク王国の3つに分割された。現在のネーデルラントの大部分は、弱小な王国であり、強力な隣国による数々の分割や併合の試みの対象となった中部フランク王国の一部となった。中部フランク王国は、北のフリースラントから南のイタリア王国までの領土を含んでいた。850年頃、中部フランク王国のロタール1世は、ヴァイキングのロリク・フォン・ドレスタッドをフリースラントの大部分の支配者として認めた。855年に中部フランク王国が分割された際、アルプス以北の土地はロタール2世に渡り、その後ロタリンギアと名付けられた。869年にロタール2世が亡くなると、ロタリンギアは上ロタリンギアと下ロタリンギアに分割され、後者は低地地方を含み、870年に東フランク王国の一部となった。879年頃、ゴズフリッド率いる別のヴァイキング遠征隊がフリースラントの土地を襲撃した。ヴァイキングへの抵抗は、もしあったとしても、地元の貴族からもたらされ、その結果として彼らの地位は向上し、それが下ロタリンギアを半独立国家へと崩壊させる基礎を築いた。これらの地元貴族の一人がヘロルフ・フォン・ホラントであり、彼はフリースラントで領主権を掌握し、ヴァイキングの支配は終焉を迎えた。

's-Hertogenboschの聖ヨハネ大聖堂のゴシック建築。10世紀から11世紀にかけて、神聖ローマ帝国は低地地方の多くを支配したが、政治的統一を維持することはできなかった。強力な地元の貴族たちは、都市、郡、公国を私的な王国へと変え、皇帝への義務感をほとんど感じていなかった。ホラント伯領、エノー伯領、フランドル伯領、ゲルデルン公国、ブラバント公国、ユトレヒト司教領は、ほぼ絶え間ない戦争状態にあるか、逆説的に人的同君連合を形成していた。フランク人の入植がフランドルとブラバントから進むにつれて、この地域は急速に古低フランク語(または古オランダ語)圏となった。

紀元1000年頃、農業条件が改善し始め、人口増加、農民による荒れ地の開墾、そして貿易と産業の着実な成長につながった。都市は修道院や城の周りに成長し、これらの都市部、特にフランドル、そして後にはブラバントで、商業的な中産階級が発展し始めた。裕福な都市は、君主から特定の都市権を買い取り始めた。

紀元1100年頃、フランドル伯領とユトレヒト司教領の農民たちは、ネーデルラント西部の未開の湿地帯の排水と耕作を開始し、ホラント伯領が権力の中心地として台頭することを可能にした。ホラント伯の称号は、1350年から1490年にかけてのフック・タラ戦争で争われた。タラ派はより進歩的な都市から成り、一方フック派は保守的な貴族から成っていた。これらの貴族は、ブルゴーニュ公フィリップ善良公を招き、ホラントを征服させた。

3.3. ブルゴーニュ公国、ハプスブルク家、スペイン統治時代

現在のネーデルラントとベルギーにある神聖ローマ帝国と中世フランスの封土のほとんどは、1433年にフィリップ善良公によって同君連合として統一された。ヴァロワ=ブルゴーニュ家とそのハプスブルク家の後継者たちは、1384年から1581年まで低地地方を統治した。新しい支配者たちはオランダの交易上の利益を守った。ホラント伯領の艦隊はハンザ同盟の艦隊を何度も破った。アムステルダムは成長し、15世紀にはバルト海地域からの穀物のためのヨーロッパの主要な交易港となった。アムステルダムはベルギー、北フランス、イングランドの主要都市に穀物を分配した。この交易は、ホラントがもはや自給自足できるだけの穀物を生産できなくなったため、不可欠であった。土地の排水により、かつての湿地の泥炭が排水を維持するには低すぎるレベルまで減少していた。

ハプスブルク家のカール5世の下で、現在のネーデルラント地域のすべての封土はネーデルラント17州に統一され、これには現在のベルギー、ルクセンブルクの大部分、そしてフランスとドイツの一部が含まれていた。1568年、フェリペ2世の下で、各州とそのスペイン支配者との間で八十年戦争が始まった。双方によって示された残虐行為のレベルは、あるオランダの年代記作家の報告からうかがい知ることができる。

「捕虜となった敵方の兄弟を自ら絞首刑にする光景が一度ならず見られた...彼らの目には、スペイン人はもはや人間ではなかった。ある時、フェーレの外科医がスペイン人捕虜から心臓をえぐり出し、船の舳先に釘付けにし、町の人々に来て歯で噛みつくよう呼びかけ、多くの者が野蛮な満足感をもってそうした。」

アルバ公フェルナンド・アルバレス・デ・トレドは、ネーデルラントにおけるプロテスタント運動を弾圧しようとした。彼の「血の評議会」とスペイン兵によって、ネーデルラント人は「火あぶり、絞殺、斬首、あるいは生き埋め」にされた。遺体は住民を服従させるために恐怖を与える目的で道端に晒された。アルバ公は18,600人を処刑したと豪語したが、この数字には戦争と飢饉で亡くなった人々は含まれていない。

最初の大きな包囲戦は、アルバ公によるハールレム占領の試みであり、それによってホラントを二分しようとした。それは1572年12月から翌年の夏まで続き、ハールレム市民は7月13日、都市が略奪を免れるという約束のもとにようやく降伏した。しかし、アルバ公フェルナンド・アルバレス・デ・トレドの息子ファドリケは、兵士たちが未払いの給料と悲惨な戦役の状況に怒って反乱を起こしたため、この約束を守ることができなかった。1576年11月4日、スペインのテルシオはアントワープを占領し、ネーデルラント史上最悪の略奪にさらした。市民は抵抗したが制圧され、7千人が殺害され、千軒の建物が焼き払われた。

アントワープの略奪後、カトリックのブラバント、プロテスタントのホラントとゼーラントの代表者たちは、ユトレヒトと沈黙公ウィレムと共にスペイン軍を追放し、ネーデルラントの新しい政府を形成することに合意した。新しいスペイン総督であるドン・フアン・デ・アウストリアは当初譲歩を余儀なくされたが、数ヶ月のうちに敵対行為を再開した。オランダはプロテスタントのイングランド女王エリザベス1世に助けを求めたが、彼女は当初1574年のブリストル条約におけるスペインへの約束を守った。1578年にジャンブルーの戦いで次の大規模な戦闘が起こった際、スペイン軍は容易に勝利した。ジャンブルーでの敗北を受け、ネーデルラント17州の南部諸州は1579年のアラス同盟によって北部の反乱軍から距離を置いた。これに対抗して、ネーデルラント17州の北半分の諸州はユトレヒト同盟を結び、スペインに対する相互支援を約束した。ユトレヒト同盟は現代ネーデルラントの基礎と見なされている。

スペイン軍は1579年にマーストリヒトを略奪し、1万人以上の市民を殺害した。1581年、北部諸州は独立宣言を採択し、諸州は公式にフェリペ2世を退位させた。反乱軍に対して、フェリペはスペイン帝国の資源を利用することができた。イングランド女王エリザベス1世はオランダの闘争に同情的であり、彼らを助けるために7,600人の兵士を送った。パルマ公アレッサンドロ・ファルネーゼ指揮下のネーデルラントで、イングランド軍はスペイン軍と一連のほとんど決着のつかない行動で対峙し、かなりの数のスペイン兵を釘付けにし、オランダが防衛を再編成するための時間を稼いだ。戦争は1648年まで続き、スペイン王フェリペ4世はミュンスター条約で7つの北西部諸州の独立を承認した。南部諸州の一部は、新しい共和制商業帝国の事実上の植民地となった。

3.4. ネーデルラント連邦共和国と黄金時代

独立宣言後、ホラント州、ゼーラント州、フローニンゲン領、フリースラント領、ユトレヒト領、オーファーアイセル領、ゲルデルン公領の各州は連合を結成した。これらの公国、領地、伯爵領はすべてかなりの程度の自治権を享受し、州議会として知られる独自の行政機関によって統治されていた。連合政府であるスターテン・ヘネラールはデン・ハーグに本部を置き、7州それぞれの代表者で構成されていた。人口の少ないドレンテ領も共和国の一部であったが、それ自体は州とは見なされていなかった。さらに、八十年戦争中、共和国はフランドル伯領、ブラバント公領、リンブルフ公領にある多くのヘネラリテイツラントを占領するようになった。これらの地域は主にローマ・カトリック教徒が居住しており、独自の明確な政府構造を持っていなかった。それらは共和国とスペイン支配下の南ネーデルラントとの間の緩衝地帯として利用された。

17世紀の大部分を占めるオランダ黄金時代において、オランダ海上帝国は主要な海運・経済大国の一つへと成長した。科学、軍事、芸術(特にオランダ黄金時代の絵画)は世界で最も称賛されるものの一つであった。1650年までに、オランダは16,000隻の商船を所有していた。オランダ東インド会社とオランダ西インド会社は、世界中に植民地と交易所を設立した。北アメリカにおけるオランダ植民地化は、1614年のニューアムステルダムの設立から始まった。南アフリカでは、オランダは1652年にケープ植民地に入植した。南アメリカのオランダ植民地は、肥沃なギアナ平原の多くの川沿いに設立され、その中にはスリナム植民地(現在のスリナム)も含まれていた。アジアでは、オランダはオランダ領インド、オランダ領東インド(現在のインドネシア)、オランダ領台湾(現在の台湾)、そして日本で唯一の西洋の交易所である出島に拠点を確立した。原始工業化の時代、帝国はインドのムガル帝国から織物の50%、絹の80%を輸入していた。この植民地経営は、一方で本国に莫大な富をもたらしたが、他方で植民地の現地住民に対しては過酷な搾取や人権侵害を引き起こし、深刻な影響を与えた。例えば、オランダ東インド会社による香辛料貿易の独占は、現地の伝統的な経済構造を破壊し、多くの住民を貧困に陥れた。また、抵抗する現地勢力に対しては武力弾圧も行われ、多くの犠牲者が出た。これらの歴史は、現代のネーデルラントと旧植民地との関係にも影響を残している。

多くの経済史家は、ネーデルラントを最初の完全な資本主義国と見なしている。近世ヨーロッパにおいて、ネーデルラントは最も裕福な交易都市(アムステルダム)と最初の常設証券取引所を有していた。商人たちの創意工夫は、保険や年金基金、そして好況・不況サイクル、世界初の資産インフレバブル(1636年~1637年のチューリップ・バブル)、そして世界初の空売り仕掛け人であるイサーク・ル・メールといった現象をもたらした。1672年、オランダ史では「ランプヤール(災厄の年)」として知られる年に、ネーデルラント連邦共和国はフランス、イングランド、そして3つのドイツ司教領から同時に攻撃を受け、これは仏蘭戦争として知られるようになった。海上では、イングランドとフランスの海軍が西岸を封鎖するのを首尾よく阻止できた。しかし陸上では、東方から進軍してきたフランス軍とドイツ軍にほぼ占領されかけた。ネーデルラントはホラントの一部を浸水させることで形勢を逆転させた。

1672年から1712年にかけて、オラニエ公ウィレム3世とアントニー・ヘインシウスに率いられた共和国は、フランスと定期的に衝突し、一部の歴史家はこれを「四十年戦争」と呼ぶようになった。大同盟戦争とスペイン継承戦争では、共和国は反フランス連合の中心にあった。オランダは最終的にスペイン領ネーデルラントを防衛し、そこに防壁条約を確立し、その軍隊はヨーロッパにおけるフランスの領土拡大を阻止した同盟にとって中心的な役割を果たした。この拡大は1792年にフランス革命戦争で新たなサイクルが始まるまで続いた。しかし、これらの戦争は彼らを事実上破産させ、オランダの商船隊に永続的な損害を与えた。彼らは極東における主要な経済大国であり続けたが、イギリスが世界的な商業および海運大国として取って代わった。1590年から1713年にかけて、ネーデルラント連邦共和国は一貫してヨーロッパで最大かつ最も有能な軍隊の一つを擁していた。しかし、ユトレヒト条約によるスペイン継承戦争の終結後、プロイセン、オーストリア、イギリス、ロシアといった他の主要大国は軍事力を大幅に拡大した。共和国はこれらの発展に追いつくのに苦労し、徐々に中堅国の地位に甘んじるようになった。しかし、歴史家たちは、特に1750年代までの時期を考慮すると、この衰退の程度を過大評価していることがある。

3.5. フランス革命期とナポレオン時代

18世紀、オランダ共和国は全般的な衰退期を迎え、イングランドとの経済競争や、オランダ社会の二大派閥である共和派の州議会派と総督支持派のオラニエ派との長年にわたる対立が主な政治的要因であった。革命フランスの武力支援を受けて、オランダ共和派は、フランス第一共和政をモデルとしたバタヴィア共和国を宣言し、1795年1月19日にネーデルラントを単一国家とした。総督オラニE公ウィレム5世はイングランドへ亡命していた。1806年から1810年にかけて、ホラント王国はナポレオン・ボナパルトによって、弟のルイ・ボナパルトが統治する傀儡王国として設立された。しかし、ルイ・ボナパルト王は兄の利益よりもオランダの利益に奉仕しようとし、1810年7月1日に退位を余儀なくされた。皇帝は軍隊を派遣し、ネーデルラントはナポレオンがライプツィヒの戦いで敗北する1813年11月までフランス帝国の一部となった。この時代、フランスによる支配は中央集権化を進め、伝統的な地方自治を弱体化させたが、一方で法典の整備や行政改革など、後のネーデルラント国家の近代化に繋がる要素ももたらした。

3.6. ネーデルラント連合王国とベルギー独立

ナポレオン失脚後、ウィーン会議(1814-1815年)の結果、かつてのオランダ共和国(北部ネーデルラント)とオーストリア領ネーデルラント(南部ネーデルラント、現在のベルギーとルクセンブルク)が統合され、フランスに対する緩衝国としてネーデルラント連合王国が成立した。最後の総督の息子であるオラニエ公ウィレム・フレデリックが初代国王ウィレム1世として即位した。彼はドイツの領地と引き換えに、世襲のルクセンブルク大公の地位も得た。

しかし、北部と南部では言語(オランダ語とフランス語)、宗教(プロテスタントとカトリック)、経済構造(商業中心の北部と工業化が進む南部)の違いが大きく、ウィレム1世の中央集権的で北部に偏った統治は南部の不満を高めた。1830年、ブリュッセルでの暴動をきっかけにベルギー独立革命が勃発し、南部諸州は独立を宣言した。列強の介入もあり、1839年のロンドン条約によってベルギーの独立が国際的に承認され、ネーデルラント連合王国は解体された。ネーデルラントは現在の領土とほぼ同じ範囲の王国となった。ルクセンブルクとの同君連合は、ウィレム3世が男子の世継ぎなく亡くなった1890年に、女子の継承を認めないルクセンブルクのサリカ法により断絶した。

この時期、オランダ領東インドにおけるジャワ戦争(1825-1830年)の戦費やベルギー独立による経済的打撃は、ネーデルラント財政を圧迫した。これを打開するため、1830年にオランダ領東インドで強制的プランテーション制度(Cultuurstelselクルテュールステルセルオランダ語)が導入された。これは、現地の農民に指定された輸出用商品作物(コーヒー、サトウキビ、藍など)の栽培を強制し、収穫物を安価で政府に納入させる制度であった。この制度は本国に莫大な利益をもたらし、財政再建と産業化の原資となったが、一方で現地住民の生活を著しく困窮させ、飢饉を引き起こすなど、植民地支配の負の側面を象徴するものであった。ネーデルラントは1863年に植民地における奴隷制を廃止したが、スリナムでは1873年まで移行期間が設けられた。

3.7. 19世紀後半と帝国主義

19世紀後半のネーデルラントは、近隣諸国に比べるとやや遅れたものの、徐々に産業革命の波が及び、工業化が進展した。繊維産業、造船業、機械工業などが発展し、特にロッテルダムは港湾都市として、ライン川を通じてドイツの工業地帯と結びつき、ヨーロッパの重要な物流拠点としての地位を確立した。アムステルダムも金融とダイヤモンド加工の中心地として繁栄を続けた。

政治的には、1848年のヨハン・ルドルフ・トルベッケによる憲法改正により、議会制民主主義の基礎が築かれ、国王の権力は制限され、議会の権限が強化された。選挙権は段階的に拡大されたが、完全な普通選挙が実現するのは20世紀に入ってからであった。この時期、社会はカトリック、プロテスタント、社会主義、自由主義という4つの「柱」(zuilenゾイレンオランダ語)と呼ばれる集団に分かれ、それぞれが独自の学校、新聞、労働組合、政党などを持つ「柱状化社会」(verzuilingフェアゾイリングオランダ語)が形成された。これは、異なる宗教観やイデオロギーを持つ集団が、互いに深く干渉することなく共存するための社会構造であり、ネーデルラントの政治的安定に寄与したとされる。

植民地経営においては、依然としてオランダ領東インド(現在のインドネシア)が最も重要な地域であり続けた。1870年頃に「強強制栽培制度」は公式には廃止されたものの、自由主義的な経済政策の下で私企業によるプランテーション経営が拡大し、植民地からの収益は本国経済を支える重要な要素であった。この時代、ネーデルラントも他のヨーロッパ列強と同様に帝国主義的な領土拡大を追求し、インドネシアの諸島部における支配を強化し、領域全体を実効支配下に置こうとした(「倫理政策」の名の下で一定のインフラ整備や教育普及も行われたが、それはあくまでオランダの支配を正当化し、維持するための一環であった)。アチェ戦争(1873年-1904年頃)のような長期にわたる抵抗運動も発生し、多くの犠牲者を出した。これらの植民地経営と帝国主義的拡大は、現地社会に深刻な影響を与え、資源の収奪や伝統社会の破壊、人権侵害といった問題を引き起こし、後の独立運動の土壌を形成した。

3.8. 世界大戦と戦後復興

ネーデルラントは第一次世界大戦(1914年-1918年)においては中立を維持し、直接的な戦火を免れた。これは、地理的な位置や、交戦国双方にとってネーデルラントの中立が戦略的に有利であったことなどが要因とされる。しかし、戦争による貿易の停滞や難民の流入など、経済的・社会的な影響は受けた。

第二次世界大戦(1939年-1945年)では、当初中立を宣言したものの、1940年5月10日にナチス・ドイツによる侵攻を受けた。オランダ軍は抵抗したが、ドイツ軍の圧倒的な兵力とロッテルダム爆撃などの無差別攻撃により、わずか数日で降伏を余儀なくされた。ウィルヘルミナ女王と政府はイギリスへ亡命し、ロンドンに亡命政府を樹立した。

ドイツ占領下のネーデルラントは、過酷な統治と資源の収奪、そしてホロコーストという悲劇を経験した。約14万人のユダヤ系住民のうち、約10万人が強制収容所に送られ殺害された。アンネ・フランクとその家族も、この時期にアムステルダムの隠れ家で生活し、後に逮捕された。多くのオランダ市民がレジスタンス運動に参加し、ユダヤ人を匿ったり、破壊活動を行ったりしたが、一方でドイツに協力する者もいた。1944年の冬には「飢餓の冬」と呼ばれる深刻な食糧不足が発生し、多くの餓死者が出た。

1944年後半から連合国軍による解放が始まり、1945年5月5日にネーデルラント全土が解放された(解放記念日)。戦争によって国土は荒廃し、経済は大きな打撃を受けた。戦後は、マーシャル・プランによるアメリカからの経済援助を受けながら、国家再建に取り組んだ。この過程で、社会保障制度の整備が進められ、福祉国家としての基盤が築かれた。

戦争中の人権状況は極めて劣悪であった。ユダヤ人だけでなく、ロマ、政治犯、レジスタンス活動家などが迫害・殺害された。表現の自由や集会の自由は厳しく制限され、多くの市民が恐怖の中で生活した。これらの経験は、戦後のネーデルラント社会における人権意識の高まりや、国際的な人権擁護活動への積極的な関与に繋がっている。

また、第二次世界大戦は、オランダの植民地支配にも大きな影響を与えた。1941年12月8日、オランダ亡命政府は日本に宣戦布告したが、日本軍はオランダ領東インド(現在のインドネシア)を占領した。日本の敗戦後、インドネシアは独立を宣言し、ネーデルラントはこれを認めずインドネシア独立戦争(1945年-1949年)を戦ったが、国際的な圧力もあり最終的に独立を承認した。

3.9. 脱植民地化と現代オランダ

第二次世界大戦後、国際社会における脱植民地化の潮流は、ネーデルラントの植民地政策にも大きな影響を与えた。最大の植民地であったオランダ領東インドは、日本の敗戦直後の1945年8月にインドネシア共和国として独立を宣言したが、ネーデルラントはこれを認めず再支配を試み、武力衝突(インドネシア独立戦争)へと発展した。国際的な非難とアメリカ合衆国からの圧力が高まる中、1949年にハーグ円卓会議を経てネーデルラントはインドネシアの独立を承認した(ただし、西ニューギニアの帰属問題は後年まで残った)。

1954年、オランダ王国憲章が制定され、ネーデルラント本国、スリナム、およびオランダ領アンティル(キュラソー、アルバ、ボネール、シント・マールテン、シント・ユースタティウス、サバの6島)は、オランダ王国を構成する対等なパートナーであると規定された。しかし、スリナムは1975年に完全独立を果たした。オランダ領アンティルはその後も複雑な変遷を辿り、2010年に解体された。アルバ(1986年)、キュラソー、シント・マールテンはそれぞれ単独の構成国となり、ボネール、シント・ユースタティウス、サバの3島はネーデルラント本土の特別自治体(カリブ・ネーデルラント)となった。

脱植民地化のプロセスは、旧宗主国と旧植民地の双方に経済的・社会的な影響を与えた。多くのオランダ人やインド(ユーラシアン)系住民がインドネシアからネーデルラントへ移住し、多文化社会化を一層進めた。スリナム独立時にも多くのスリナム人がネーデルラントへ移住した。

戦後のネーデルラントは、マーシャル・プランによる支援も受けながら急速な経済復興を遂げ、福祉国家を建設した。1960年代から1970年代にかけては、「柱状化」と呼ばれる伝統的な社会構造が解体され、個人の自由や権利を重視する価値観が広がり、女性の権利向上、性的少数者の権利容認、環境保護運動などが活発化した。

国際的には、ベネルクス(1944年)、NATO(1949年)、欧州石炭鉄鋼共同体(ECSC、1951年)といった国際機関の創設メンバーとして、西側陣営の一翼を担い、ヨーロッパの統合と安定に貢献してきた。ECSCは後の欧州経済共同体(EEC)を経て欧州連合(EU)へと発展し、ネーデルラントはその中核メンバーであり続けている。2002年にはユーロを導入した。

現代のネーデルラントは、高度な民主主義と人権意識を持つ国として知られる。経済的には安定し、国民の生活水準も高い。しかし、移民の社会統合、格差問題、環境問題(特に窒素排出規制)、そして国際社会における新たな課題(テロリズム、サイバー攻撃、パンデミックなど)への対応が求められている。寛容と自由の伝統を維持しつつ、持続可能で公正な社会の実現を目指している。

3.10. 歴代君主

ネーデルラントの君主制は、ナポレオン戦争後の1815年にネーデルラント連合王国の成立とともに始まった。オラニエ=ナッサウ家が王位を世襲しており、立憲君主制の下で国家元首としての役割を担っている。以下に主要な歴代君主を記す。

- ボナパルト朝

- ローデウェイク1世 (ホラント王、1806年~1810年)

- ローデウェイク2世 (ホラント王、1810年)

- オラニエ=ナッサウ家

- ウィレム1世 (1815年~1840年)

- ウィレム2世 (1840年~1849年)

- ウィレム3世 (1849年~1890年)

- ウィルヘルミナ女王 (1890年~1948年)

- ユリアナ女王 (1948年~1980年)

- ベアトリクス女王 (1980年~2013年)

- ウィレム=アレクサンダー国王 (2013年~現在)

各君主の治世は、ネーデルラントの政治的、社会的、経済的変遷と密接に関連している。特にウィルヘルミナ女王の長い治世は二度の世界大戦を含み、ユリアナ女王の時代には戦後復興と脱植民地化、福祉国家の発展が見られた。ベアトリクス女王の治世下では欧州統合が進み、社会の多文化化が進展した。現在のウィレム=アレクサンダー国王は、現代的な課題に対応しつつ、立憲君主としての役割を果たしている。

4. 地理

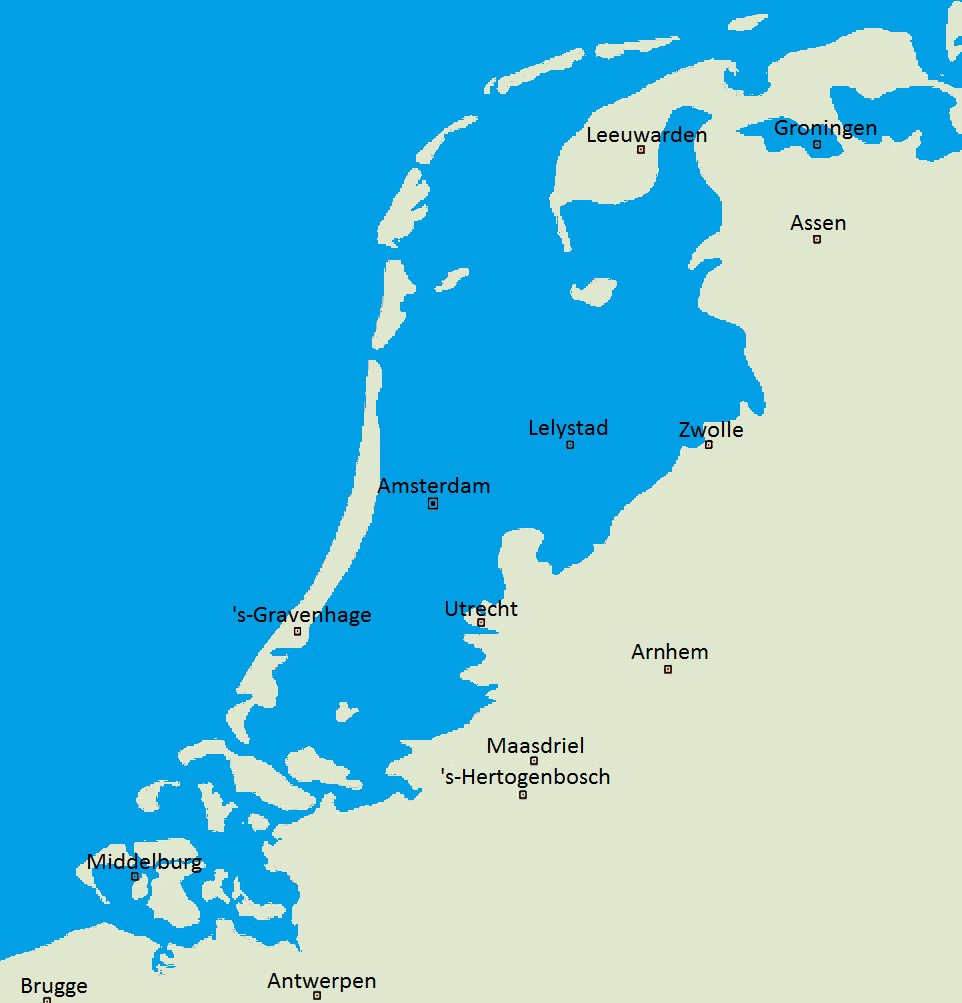

ヨーロッパ・ネーデルラントの総面積は4.15 万 km2(水域を含む)であり、陸地面積は3.35 万 km2である。カリブ・ネーデルラントの総面積は328 km2である。北緯50度から54度、東経3度から8度の間に位置している。

ネーデルラントは地理的に海抜が非常に低く、平坦な国と見なされており、国土の約26%、人口の21%が海面下に位置している。ヨーロッパ本土は、南東端のファールセルベルク(標高322 m)までの丘陵地帯と、中央部のいくつかの低い丘陵地帯を除いて、大部分が平坦である。海面下の地域のほとんどは、泥炭の採掘や干拓によって形成されたものである。16世紀後半以降、広大なポルダー地域は、堤防、運河、ポンプ場を含む精巧な排水システムによって維持されている。

国土の大部分は、ライン川(Rijnラインオランダ語)、マース川(Maasマースオランダ語)、スヘルデ川(Scheldeスヘルデオランダ語)というヨーロッパの3つの主要河川とその支流の三角州によって形成された。ネーデルラントの南西部は、これらの河川の三角州であるライン・マース・スヘルデ三角州である。

ヨーロッパ・ネーデルラントは、ライン川、その主要な支流であるワール川、そしてマース川によって北部と南部に分かれている。これらの河川は、かつての封土間の自然な障壁として機能し、歴史的に文化的な境界線を形成してきた。これは、オランダ人が「大河川」(de Grote Rivierenデ・フローテ・リフィレンオランダ語)と呼ぶものの両側で認識できるいくつかの音声的特徴に明らかである。ライン川のもう一つの重要な支流であるアイセル川は、かつてのゾイデル海(「南海」)であるアイセル湖に注いでいる。以前と同様に、この川は言語的な境界線を形成しており、この川の北東の人々は(独自の言語を持つフリースラント州を除き)低地ザクセン語の方言を話す。

4.1. 地形と地質

ネーデルラントは、主に更新世の氷期および間氷期におけるデルタ、海岸、風成作用による堆積物で構成されている。

ネーデルラント西部のほぼ全域は、ライン川とマース川の三角州から成る。ネーデルラント東部では、約1万年前に終わった最終氷期の痕跡が見つかる。大陸氷床が北方から移動する際に、モレーンを前方に押し出した。氷床はネーデルラントの東半分を覆ったところで停止した。氷期が終わった後、モレーンは長い丘陵線として残った。アーネムやナイメーヘンの都市はこれらの丘陵の上に建設された。

国土の大部分は、ポルダーと呼ばれる排水された土地で構成されており、その多くは海面下に位置している。これらのポルダーは、堤防、運河、風車(現代ではポンプ場)からなる複雑なシステムによって洪水から守られている。最も有名なポルダーの一つはフレヴォラント州であり、これは20世紀にアイセル湖から干拓された世界最大の人工島である。

地質学的には、ネーデルラントの土壌は主に砂、粘土、泥炭からなる。西部と北部の沿岸地域は砂丘と粘土質のポルダーが特徴であり、東部と南部は砂質の土壌と河川堆積物が多い。泥炭地はかつて広範囲に存在したが、燃料としての採掘や農業のための排水により大幅に減少した。この泥炭の収縮が、一部地域の地盤沈下の一因となっている。

4.2. 気候

ネーデルラントの気候は、暖流である北大西洋海流の影響を受け、高緯度にありながら温暖な西岸海洋性気候(Cfb)が広がる。夏は涼しく、冬は穏やかで、年間を通じて湿度が高いのが特徴である。季節による降水量の偏りはあまりなく、毎月50 mmから80 mmの降水が見られる。曇天が基調となる。北海からの風が強く、ネーデルラントはこの風を風力として長らく利用してきた。

デ・ビルトにおける気候の詳細は以下の通りである。年平均気温は10.1 °C、1月の平均気温は3.1 °C(平均最低気温0.3 °C、平均最高気温5.6 °C)、7月の平均気温は17.9 °C(平均最低気温12.8 °C、平均最高気温22.8 °C)である。年間平均降水量は832.5 mmであり、月別では4月の42.3 mmが最も少なく、7月から12月にかけて比較的降水量が多い傾向がある。年間平均日照時間は1601.5 時間で、12月の約49時間が最も短く、5月や7月には200時間を超える。観測史上最高気温は1947年8月に記録された38.6 °C、最低気温は1942年1月に記録された-27.4 °Cである。湿度は年間を通じて高く、平均82%である。雪は平均して年間25日観測され、主に12月から2月に集中する。

気候変動はネーデルラントにとって重大な懸念事項である。海面上昇は低地の国土にとって直接的な脅威であり、また、異常気象パターンは河川の氾濫リスクを高める可能性がある。これに対応するため、国は治水対策の強化や再生可能エネルギーへの移行など、様々な適応策と緩和策を講じている。

4.3. 水資源と治水 (デルタ計画)

ネーデルラントは歴史的に水との闘いを続けてきた国である。主要な河川にはライン川、マース川、スヘルデ川があり、これらは国を横断して北海に注いでいる。これらの河川は飲料水、農業用水、工業用水、そして交通路として重要な役割を担っている。また、国内には多くの運河網が張り巡らされており、内陸水運に利用されると同時に、排水システムの一部としても機能している。アイセル湖は、かつてのゾイデル海をアフシュライトダイク(締め切り大堤防)で閉め切って作られた国内最大の淡水湖であり、貯水池としての機能も持つ。

国土の大部分が低地であり、海面下に位置する地域も広いため、ネーデルラントは常に洪水のリスクにさらされてきた。過去には壊滅的な洪水被害を何度も経験しており、特に1287年の聖ルシア祭の洪水では5万人以上が、1421年の聖エリザベートの洪水では広大な土地が失われ、1953年の北海大洪水では1,800人以上が犠牲となった。これらの経験から、国家的な治水事業が最重要課題とされてきた。

最も有名な治水事業は、1953年の北海大洪水後に開始されたデルタ計画である。これは、ライン川、マース川、スヘルデ川の河口域に一連のダム、水門、防潮堤、可動堰などを建設し、南西部の海岸線を大幅に短縮することで高潮や洪水から国土を守る壮大なプロジェクトであった。この計画は1997年にマエスラント可動防堰堤の完成をもってほぼ完了し、その技術力と規模から「現代世界の七不思議」の一つとも称される。デルタ計画は、単に洪水を防ぐだけでなく、淡水資源の確保や内陸水路の維持、さらには一部地域での自然環境保全にも配慮して設計された。

近年では、地球温暖化による海面上昇や異常気象による河川流量の増大といった新たな脅威に対応するため、「川に空間を」計画(Ruimte voor de Rivierライムテ・フォール・デ・リフィールオランダ語)が進められている。これは、堤防を強化するだけでなく、河川の遊水地を拡大したり、川底を掘り下げたりすることで、河川の許容量を増やし、洪水の危険性を低減するものである。一部の住民は高台への移住を余儀なくされたが、この計画は将来の気候変動への適応策として国際的にも注目されている。

ネーデルラントの治水は、単なる土木技術に留まらず、水管理委員会(waterschapヴァーテルスハップオランダ語またはhoogheemraadschapホーホヘームラートスハップオランダ語)という中世から続く独自の自治組織によって運営されている。これらの委員会は、地域の利水・治水に責任を持ち、住民の安全と生活を守る上で重要な役割を果たしている。

4.4. 自然環境と生態系

ネーデルラントには21の国立公園と数百のその他の自然保護区がある。これらの多くは、国の森林・自然保護担当機関であるスターツボスベヘール(Staatsbosbeheerオランダ語)や、自然保護区を購入・保護・管理する民間組織であるナチュールモニュメンテン(Natuurmonumentenオランダ語)によって所有されている。北部のワッデン海は、その干潟と湿地が生物多様性に富んでおり、ユネスコ世界自然遺産に登録されている。かつてスヘルデ川の北東の三角州であった東スヘルデは、2002年に国立公園に指定され、面積370 km2でネーデルラント最大の国立公園となっている。

植物地理学的には、ヨーロッパ・ネーデルラントは、北方生物地理区内の大西洋ヨーロッパ区と中央ヨーロッパ区にまたがっている。世界自然保護基金によると、ネーデルラントのヨーロッパ領土は大西洋混合林のエコリージョンに属している。1871年、最後の古い原生林が伐採された。これらの森林は、人為的なヒースや砂丘(過放牧されたヒース)(フェルウェ)に植えられたものである。ネーデルラントの2019年の森林景観保全指数の平均スコアは0.6/10で、172カ国中169位であった。

ネーデルラントの動物相は、アナグマ、キツネ、ノウサギ、ハリネズミ、アカシカ、イノシシなどの中・小型哺乳類が主である。鳥類は渡り鳥の中継地として重要であり、特に湿地帯や沿岸部には多様な水鳥が見られる。爬虫類や両生類は種類が限られているが、ナッタージャックヒキガエルやヨーロッパアマガエルなどが生息する。

しかし、ネーデルラントの自然環境は、集約的な農業や都市化による圧力を強く受けている。特に窒素汚染は深刻な問題であり、農業由来のアンモニア排出や交通・産業由来の窒素酸化物が大気や水質、土壌を汚染し、生物多様性の喪失を引き起こしている。1990年代以降、飛翔性昆虫の数は75%減少したと報告されている。これに対し、政府は窒素排出削減目標を設定し、農業改革や産業規制を進めているが、農家の抗議行動(オランダの農民抗議デモ)を引き起こすなど、社会的な合意形成が課題となっている。気候変動への適応も重要であり、海面上昇対策や洪水リスク管理、生物多様性保全のための持続可能な土地利用計画が推進されている。

4.5. カリブ・ネーデルラント

ネーデルラント王国は、ヨーロッパ本土のネーデルラントに加え、カリブ海に位置するいくつかの島嶼領土を有している。これらの島々は、法的な地位や自治の度合いによって区分される。

かつてのオランダ領アンティルを構成していた島々のうち、アルバ、キュラソー、シント・マールテンは、ネーデルラント本土と対等な構成国としての地位を持つ自治領である。一方、ボネール、シント・ユースタティウス、サバの3島は、2010年のオランダ領アンティル解体に伴い、ネーデルラント本土の基礎自治体に類似した「特別自治体」(bijzondere gemeentenビゾンデレ・ヘメーンテンオランダ語)となり、総称してカリブ・ネーデルラント(Caribisch Nederlandカリビッシュ・ネーデルラントオランダ語)と呼ばれる。これらの特別自治体は、特定のオランダの法律が適用され、本土の省庁の監督下に置かれるが、地理的・文化的事情を考慮した独自の行政運営も行われている。

地理的特徴:

- ボネール島:ABC諸島の一つで、ベネズエラ沖のリーワード・アンティル諸島に位置する。火山起源とサンゴ礁からなる比較的平坦な島で、乾燥した気候が特徴。美しいサンゴ礁はダイビングスポットとして名高い。

- シント・ユースタティウス島とサバ島:SSS諸島の一部で、リーワード諸島に位置する。プエルトリコとヴァージン諸島の東にある。これらの島々は火山起源で山がちであり、農業に適した土地は少ない。サバ島にあるシーナリー山(標高887 m)は、ネーデルラント王国全体の最高峰である。サバ島のフアンチョ・E・ヤウスキン飛行場は、世界で最も短い商業滑走路を持つことで知られる。

これらのカリブ海の島々は、一年を通じて温暖な熱帯気候に恵まれている。リーワード・アンティル諸島(ボネール島など)は、ウィンドワード諸島(サバ島、シント・ユースタティウス島など)よりも温暖で乾燥している。夏季にはウィンドワード諸島がハリケーンの影響を受けることがある。

行政的地位と住民の生活:

カリブ・ネーデルラントの住民はオランダ国籍を有し、欧州議会選挙への投票権を持つ。公用語はオランダ語だが、ボネール島ではパピアメント語、サバ島とシント・ユースタティウス島では英語が広く使用され、これらも公用語として認められている。通貨はアメリカ合衆国ドルが使用されている。主要産業は観光業であり、特にダイビングや自然観光が盛んである。漁業も重要な産業の一つである。島々の経済は小規模であり、ネーデルラント本土からの財政支援に依存している部分もある。医療や教育の水準向上、インフラ整備などが課題となっている。

これらの島々は、ヨーロッパ本土とは異なる独自の文化、歴史、自然環境を有しており、ネーデルラント王国の多様性を象徴する存在である。

5. 政治

ネーデルラントは、安定した立憲君主制と議会制民主主義を基盤とする国家であり、政治システムは広範な合意形成と社会的寛容性を特徴とする。国際的には、欧州連合(EU)や北大西洋条約機構(NATO)の積極的な加盟国として、多国間協調と国際法の尊重を重視している。国内政治においては、多党制が定着しており、連立政権が一般的である。近年は、移民問題、環境政策、社会福祉制度の持続可能性などが主要な政治的課題となっている。

5.1. 政府形態と政治体制

ネーデルラントは、1815年以来の立憲君主制国家であり、1848年以降は議会制民主主義を採用している。国家元首は国王(現在はウィレム=アレクサンダー国王)であるが、その権限は憲法によって制限されており、政治的実権は内閣と議会が握る。政治運営は、コンセンサス・デモクラシー(合意形成型民主主義)を特徴とし、重要な政策決定においては幅広い合意を目指す努力がなされる。これは、歴史的に多様な宗教的・社会的集団が共存してきた「柱状化社会」の名残とも言える。

行政府:

行政府の中心は内閣であり、首相(Minister-presidentミニステル=プレジデントオランダ語)がこれを率いる。首相は通常、議会選挙後に連立交渉を主導し、最大政党または連立与党の筆頭党首から選出される。閣僚は首相によって任命され、国王がこれを認証する。内閣は議会に対して責任を負い、議会の信任を得られなければ総辞職する。現在の首相はディック・スホーフである。

立法府:

立法府であるスターテン・ヘネラール(議会)は両院制を採用している。

- 第二院(Tweede Kamerトヴェーデ・カーメルオランダ語):定数150議席。国民による直接選挙で選出され、任期は4年。比例代表制が採用されており、多くの政党が議席を獲得する。法案の提出権、修正権を持ち、実質的な立法活動の中心となる。

- 第一院(Eerste Kamerエールステ・カーメルオランダ語):定数75議席。州議会議員による間接選挙で選出され、任期は4年。法案の修正権は持たず、第二院を通過した法案を承認または否決する権限を持つ。「熟議の院」としての役割を担う。

国民の政治参加は、選挙だけでなく、請願、デモ、市民団体活動など多様な形で行われる。民主的プロセスと法の支配が重視され、政治の透明性も比較的高い水準にある。

5.2. 主要政党と選挙

ネーデルラントは典型的な多党制国家であり、単独で過半数を獲得する政党は稀であるため、選挙後は複数の政党による連立交渉が行われ、連立政権が樹立されるのが通例である。選挙制度は、第二院(下院)については厳格な比例代表制(全国一選挙区、阻止条項なしに近い)を採用しており、小政党にも議席獲得の機会が開かれている。第一院(上院)議員は、州議会議員による間接選挙で選出される。

伝統的に、以下の3つの政治潮流が主要な役割を果たしてきた。

- キリスト教民主主義:中道右派。現在はキリスト教民主アピール(CDA)が代表的な政党。かつてはカトリック系とプロテスタント系の政党に分かれていたが、1970年代に合同した。

- 社会民主主義:中道左派。現在は労働党(PvdA)が主要政党。伝統的に労働者の権利擁護や福祉国家の推進を掲げる。

- 自由主義:中道右派の経済的自由主義と、中道左派の社会自由主義の両方を含む。現在は自由民主国民党(VVD、経済的自由主義、保守自由主義)と民主66(D66、社会自由主義)が代表的。

近年では、これらの伝統的政党に加え、以下のような新しいタイプの政党も影響力を増している。

- ポピュリズム・ナショナリズム政党:移民規制強化やEU懐疑主義を掲げる。自由党(PVV)が代表的。

- 環境政党:フルンリンクス(GL)など。環境保護と社会正義を重視。

- 動物愛護政党:動物党(PvdD)など、動物の権利擁護を主要政策とする。

- 高齢者政党:50プラス(50PLUS)など、高齢者の利益を代表。

選挙結果を受けて行われる連立交渉は複雑で長期間に及ぶことも多い。2010年代以降、政局の流動化が進み、連立の組み合わせも多様化している。例えば、2023年の総選挙ではヘルト・ウィルダース率いる自由党(PVV)が第一党となり、その後の連立交渉を経て、2024年7月にディック・スホーフを首相とする自由党、自由民主国民党、新社会契約、農民市民運動の4党による中道右派・右派連立政権が発足した。

5.3. 司法制度

ネーデルラントの司法制度は、大陸法の伝統に基づいており、法の支配と司法権の独立を原則としている。裁判所は、一般裁判所と行政裁判所の二つの系統に大別される。

一般裁判所:

- 地区裁判所(Rechtbankレヒトバンクオランダ語):全国に11箇所設置されており、民事事件、刑事事件の第一審を担当する。単独の裁判官または複数の裁判官(通常3名)からなる合議体で審理が行われる。

- 控訴院(Gerechtshofヘレヒツホフオランダ語):全国に4箇所設置されており、地区裁判所の判決に対する控訴審を担当する。通常3名の裁判官からなる合議体で審理される。

- 最高裁判所(Hoge Raad der Nederlandenホーヘ・ラート・デル・ネーデルランデンオランダ語):デン・ハーグに置かれ、ネーデルラントの最終審裁判所である。主に法律審を担当し、下級審の判決が法解釈や法適用において誤りがないかを審査する。事実認定は行わない。最高裁判所の判例は、下級審の判断に大きな影響を与える。

行政裁判所:

行政事件については、まず各行政機関の不服申立制度を利用し、それでも解決しない場合に裁判所に訴えを提起するのが一般的である。多くの行政事件は地区裁判所の行政部で扱われるが、特定の分野(社会保障、公務員関係など)については、中央控訴審議会(Centrale Raad van Beroepセントラーレ・ラート・ファン・ベループオランダ語)や、経済紛争に関する商工業控訴審議会(College van Beroep voor het bedrijfslevenコレージュ・ファン・ベループ・フォール・ヘット・ベドレイフスレーフェンオランダ語)といった特別行政裁判所が上訴審を担当する。国家評議会(Raad van Stateラート・ファン・スターテオランダ語)の行政紛争部門も、一部の行政事件について最終審としての役割を担う。

検察庁(Openbaar Ministerieオープンバール・ミニステリーオランダ語):

検察庁は、刑事事件の捜査、被疑者の起訴、公判維持、判決の執行などを担当する独立した機関である。法務大臣の管轄下にあるが、職務遂行においては独立性が保障されている。

人権保障:

ネーデルラント憲法は基本的人権を保障しており、欧州人権条約も国内法として効力を持つ。司法は、これらの人権規定に基づき、個人の権利と自由を保護する重要な役割を担っている。違憲立法審査権は限定的であり、法律が憲法に適合するかどうかを直接審査する権限は裁判所には与えられていないが、条約(特に欧州人権条約)への適合性は審査できる。

5.4. 行政区分

ネーデルラントは、中央政府の下に、広域自治体である州(provincieプロフィンシオランダ語)と、基礎自治体であるヘメーンテ(gemeenteヘメーンテオランダ語)という2層の地方行政構造を持つ。これに加えて、カリブ海には特別な地位を持つカリブ・ネーデルラント(特別自治体)が存在する。

州 (Provincie):

ネーデルラント本土は12の州に分かれている。各州には、州民による直接選挙で選ばれる州議会(Provinciale Statenプロフィンシアーレ・スターテンオランダ語)と、州議会から選出される州行政委員会(Gedeputeerde Statenヘデプテールデ・スターテンオランダ語)、そして国王によって任命される州知事(Commissaris van de Koningコミッサリス・ファン・デ・コーニングオランダ語、リンブルフ州ではGouverneurフーヴェルヌールオランダ語と呼ばれる)が置かれる。州は、空間計画、環境、交通、文化、経済振興など、広域的な行政事務を担当する。また、州議会議員は国会の第一院(上院)議員を選出する役割も担う。

| 州 | 州都 | 人口 (2023年) |

|---|---|---|

| フローニンゲン | フローニンゲン | 596,075 |

| フリースラント州 | レーワルデン | 659,551 |

| ドレンテ州 | アッセン | 502,051 |

| オーファーアイセル州 | ズヴォレ | 1,184,333 |

| フレヴォラント州 | レリスタット | 444,701 |

| ヘルダーラント州 | アーネム | 2,133,708 |

| ユトレヒト州 | ユトレヒト | 1,387,643 |

| 北ホラント州 | ハールレム | 2,952,622 |

| 南ホラント州 | デン・ハーグ | 3,804,906 |

| ゼーラント州 | ミデルブルフ | 391,124 |

| 北ブラバント州 | スヘルトーヘンボス | 2,626,210 |

| リンブルフ | マーストリヒト | 1,128,367 |

基礎自治体 (Gemeente):

州の下には、2023年時点で342のヘメーンテ(基礎自治体)が存在する。ヘメーンテは、住民に最も身近な行政サービス(住民登録、社会福祉、都市計画、初等教育、ごみ処理など)を提供する。各ヘメーンテには、住民による直接選挙で選ばれる市町村議会(Gemeenteraadヘメーンテラートオランダ語)と、議会から選出される行政参事会(College van burgemeester en wethoudersコレージュ・ファン・ブルヘメーステル・エン・ヴェトハウダースオランダ語)、そして国王によって任命される首長(Burgemeesterブルヘメーステルオランダ語)が置かれる。ヘメーンテの規模は様々で、近年は行政効率向上のために合併が進められる傾向にある。

カリブ・ネーデルラント (Caribisch Nederland):

カリブ海に位置するボネール、シント・ユースタティウス、サバの3島は、「特別自治体」(bijzondere gemeentenビゾンデレ・ヘメーンテンオランダ語)としてネーデルラント本土の行政区分に組み込まれている。これらは特定の州には属さず、本土の法律が段階的に適用されつつ、一部独自の行政運営が行われている。これらの島々は、中央政府の管轄下にあり、国家弁務官(Rijksvertegenwoordigerレイクスフェルテヘンヴォールディヘルオランダ語)が中央政府を代表する。

水管理委員会 (Waterschap):

上記の行政区分とは別に、ネーデルラントには治水および水管理を専門に行う水管理委員会(Waterschapヴァーテルスハップオランダ語またはHoogheemraadschapホーホヘームラートスハップオランダ語)が存在する。これは中世に起源を持つ歴史ある自治組織であり、全国に21の委員会が設置されている。独自の議会と執行部を持ち、治水施設の維持管理、水質保全、洪水対策などを担当し、そのための税金を徴収する権限を持つ。

5.5. 対外関係

ネーデルラントの外交政策は、伝統的に中立主義を基調としてきたが、第二次世界大戦後は国際協調と集団安全保障を重視する方向に転換した。現在では、欧州連合(EU)および北大西洋条約機構(NATO)の積極的な加盟国として、多国間主義外交を展開している。主要な外交方針の柱は以下の通りである。

- 大西洋岸協力:NATOを通じたアメリカ合衆国およびカナダとの安全保障協力は、ネーデルラント外交の基盤の一つである。冷戦終結後も、国際的な安全保障環境の変化に対応するため、NATO内での役割を積極的に果たしている。

- 欧州統合:EUの原加盟国の一つとして、欧州統合の深化と拡大を一貫して支持してきた。ベネルクス三国(ベルギー、ネーデルラント、ルクセンブルク)としての緊密な協力関係も、欧州統合のモデルケースとされている。シェンゲン協定やユーロ導入にも初期から参加している。

- 国際開発協力:国民総所得(GNI)に対する政府開発援助(ODA)の比率において、国際目標(0.7%)を達成またはそれに近い水準を維持してきた国の一つである。貧困削減、持続可能な開発、ジェンダー平等、人権擁護などを重点分野としている。

- 国際法の推進と人権外交:デン・ハーグが「国際司法の首都」と称されるように、国際司法裁判所(ICJ)、国際刑事裁判所(ICC)をはじめとする多くの国際司法機関のホスト国を務めている。国際法の発展と遵守を重視し、人権侵害や戦争犯罪の追及、法の支配の確立に積極的に貢献している。特に、性的少数者(LGBTQ+)の権利、女性の権利、表現の自由といった普遍的人権の擁護を外交政策の重要な柱と位置付けている。

過去の植民地(インドネシア、スリナムなど)との関係も、現代の外交政策に影響を与えている。これらの国々との歴史的・文化的結びつきを背景に、経済協力や文化交流が行われている。一方で、植民地時代の責任に関する問題は、時折、国内および二国間関係において議論の対象となる。

近年では、気候変動対策、サイバーセキュリティ、テロ対策、パンデミック対応といった地球規模課題への取り組みも外交上の優先事項となっている。ネーデルラントは、これらの課題に対して、国際的な枠組みの中で積極的に解決策を模索し、貢献していく姿勢を示している。

5.5.1. 日本との関係

ネーデルラントと日本の関係は、17世紀初頭のオランダ東インド会社による平戸商館設立に始まり、江戸時代の鎖国政策下において、長崎の出島がヨーロッパとの唯一の窓口として機能したことで、特異な歴史的結びつきを持つ。この期間、蘭学を通じて西洋の科学技術や文化が日本に紹介され、日本の近代化に影響を与えた。1858年の日蘭修好通商条約締結により、両国は正式な外交関係を樹立した。

第二次世界大戦においては、日本軍によるオランダ領東インド(現在のインドネシア)占領という敵対関係を経験し、戦後しばらくは両国関係にわだかまりが残った。しかし、1971年の昭和天皇のオランダ訪問や、その後の皇室・王室間の交流、経済関係の深化などを通じて、関係は徐々に改善された。特に、1991年のベアトリクス女王の訪日や、2000年の日蘭交流400周年記念行事は、両国関係の新たな段階を象徴する出来事であった。

現代においては、両国は民主主義、法の支配、人権といった基本的価値を共有する友好国として、多岐にわたる分野で協力を進めている。

- 経済関係:ネーデルラントは日本にとって欧州における重要な貿易・投資相手国の一つである。多くの日本企業がネーデルラントに欧州統括拠点を置いている一方、オランダ企業も日本市場で活発に事業を展開している。特に農業、物流、化学、先端技術などの分野での協力が目立つ。

- 文化交流:美術、音楽、建築、スポーツなど、様々な分野で文化交流が盛んである。アムステルダム国立美術館やゴッホ美術館は多くの日本人観光客を惹きつけ、日本の現代文化もネーデルラントで関心を集めている。姉妹都市交流も活発に行われている。

- 人的交流:学術交流、留学生交換、観光客の往来も盛んである。近年、ワーキングホリデー制度も導入され、若者を中心とした交流が促進されている。

- 国際場裡での協力:両国は、国際連合、G7/G20、OECDなどの国際的な枠組みにおいて、気候変動、軍縮・不拡散、開発協力といった地球規模課題の解決に向けて協力している。

2014年、日蘭通商航海条約(1912年締結)の最恵国待遇条項を根拠に、日本国籍者がネーデルラントで労働許可なしに就労できる道が開かれたが、2017年以降は通常の労働許可が必要となるなど、制度変更も見られる。歴史認識をめぐる問題(例:慰安婦問題に関するオランダ議会の決議など)が時折両国関係に影を落とすこともあるが、総じて両国関係は良好であり、経済的・文化的・人的交流を通じて相互理解を深めている。

5.6. 軍事

ネーデルラント軍(Nederlandse krijgsmachtネーデルランドス・クレイクスマハトオランダ語)は、国王を最高司令官とするが、実質的な指揮権は国防大臣を通じて内閣が有する。軍は、陸軍、海軍、空軍、そして国家憲兵隊(王立保安隊)の4軍種から構成される。

歴史的に、ネーデルラントは19世紀から20世紀初頭にかけて中立政策を採ってきたが、第二次世界大戦におけるドイツによる占領を経験した後、集団安全保障体制へと舵を切り、1949年に北大西洋条約機構(NATO)の原加盟国となった。冷戦期には、NATOの一員として西ヨーロッパの防衛に貢献した。1996年には徴兵制度が停止され、完全志願制のプロフェッショナルな軍隊へと移行した。

組織と任務:

- 王立陸軍(Koninklijke Landmacht, KLコーニンクレッカ・ラントマハトオランダ語):地上作戦を担当。機械化旅団、空挺旅団、特殊作戦部隊などを有する。

- 王立海軍(Koninklijke Marine, KMコーニンクレッカ・マリーネオランダ語):海上防衛、海洋権益の保護、国際的な海上作戦を担当。フリゲート艦、哨戒艦、潜水艦、掃海艇などを保有し、海軍航空隊と海兵隊も擁する。

- 王立空軍(Koninklijke Luchtmacht, KLuコーニンクレッカ・ルフトマハトオランダ語):領空防衛、航空支援、輸送などを担当。F-35戦闘機、輸送機、ヘリコプターなどを運用する。

- 王立保安隊(Koninklijke Marechaussee, KMarコーニンクレッカ・マレショセーオランダ語):国家憲兵隊としての役割を担い、軍警察、国境警備、空港警備、王室警護などの任務を行う。国防省の管轄下にあるが、一部の任務では法務省や内務省の指揮も受ける。

国防政策と国際貢献:

ネーデルラントの国防政策は、NATOを通じた集団防衛を中核としつつ、欧州連合(EU)の共通安全保障防衛政策(CSDP)にも積極的に関与している。近年では、国際連合の平和維持活動(PKO)や人道支援活動、対テロ作戦、海賊対処活動など、海外での任務への参加が増加している。特に、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争、コソボ紛争、アフガニスタン紛争、イラクにおける人道支援活動などに部隊を派遣してきた経験を持つ。これらの活動においては、軍事力だけでなく、民生支援や人道支援といった側面も重視される。

軍の近代化と装備の更新も継続的に行われており、近年ではF-35戦闘機の導入などが進められている。防衛費は、NATOのガイドラインである国内総生産(GDP)比2%を目指す動きがあるが、国内の財政状況や政治情勢によって変動する。

ネーデルラントは、国際人道法に関する多くの国際条約を批准している。しかし、核兵器禁止条約には署名していない。これは、NATOの核抑止力政策(ニュークリア・シェアリング)との整合性を考慮したものと見られる。

6. 経済

ネーデルラントは高度に発展した混合経済国家であり、国際貿易、金融、物流、先端技術産業が経済を牽引している。歴史的に商業と海運が盛んであり、その地理的利点を活かしてヨーロッパのゲートウェイとしての役割を果たしてきた。社会的公正や環境持続可能性への配慮も経済政策の重要な要素となっている。

16世紀以来、海運、漁業、農業、貿易、銀行業がオランダ経済の主要部門であった。ネーデルラントは経済的自由度が高い。世界貿易可能化報告書ではトップクラスの国の一つであり(2016年第2位)、2017年にはスイスの国際経営開発研究所によって世界で5番目に競争力のある経済と評価された。また、2024年の世界イノベーション指数では世界第8位の革新的な国と評価された(2018年の第2位から低下)。

2020年現在、ネーデルラントの主要な貿易相手国はドイツ、ベルギー、イギリス、アメリカ合衆国、フランス、イタリア、中国、ロシアであった。ネーデルラントは世界の輸出大国トップ10の一つである。食品が最大の産業部門である。その他の主要産業には、化学、冶金、機械、電気製品、貿易、サービス、観光が含まれる。ネーデルラントで事業を展開する国際的なオランダ企業の例としては、ランドスタッドNV、ハイネケン、KLM、金融サービス(ING、ABNアムロ、ラボバンク)、化学(DSM、アクゾノーベル)、石油精製(シェル)、電子機械(フィリップス、ASML)、衛星ナビゲーション(トムトム)などがある。

6.1. 経済構造と主要指標

ネーデルラントは、2022年時点で国内総生産(GDP)が約1.01 兆 USD(約140兆円)であり、世界で18番目の経済規模を持つ。一人当たりGDPは約5.74 万 USDと高く、国民の生活水準は総じて豊かである。経済成長は主に輸出と国内消費によって支えられている。失業率は比較的低く、2023年時点ではOECD平均を下回る3.5%であった。

経済の特徴としては、国際貿易への依存度が高いこと、サービス産業(金融、物流、ビジネスサービスなど)がGDPの大きな割合を占めていること、そして高度な知識集約型産業(先端技術、ライフサイエンスなど)が発展していることが挙げられる。一方で、所得格差や富の分配の不均衡も課題として認識されており、政府は累進課税や社会保障制度を通じて格差是正に取り組んでいる。ジニ係数で見た所得格差は、OECD諸国の中では比較的低い水準にある。

近年の経済は、世界経済の動向やエネルギー価格の変動、地政学的リスクなどの影響を受けやすい側面も持つ。政府は、持続可能な経済成長、イノベーションの促進、労働市場の柔軟性と安定性の両立などを主要な経済政策の目標として掲げている。

6.2. 主要産業

ネーデルラント経済は、サービス業、工業、農業がバランスよく発展しており、特に国際貿易と知識集約型産業が強みである。各産業は、経済への貢献だけでなく、雇用創出、労働環境、環境負荷といった社会的側面においても重要な役割を担っている。

6.2.1. 農業および漁業

ネーデルラントは国土が狭いにもかかわらず、世界有数の農産物輸出国である。これは、高度な技術、効率的な生産システム、そして集約的な農業実践によるものである。「フードバレー」と呼ばれるワーヘニンゲンを中心とした地域は、農業技術の研究開発拠点として国際的に知られている。

主要な農産物には、野菜(トマト、キュウリ、パプリカなど)、花卉(チューリップ、ユリ、バラなど)、乳製品(チーズ、バターなど)がある。特に花卉栽培は世界市場で高いシェアを誇り、アールスメール花市場は世界最大の花卉取引所である。施設園芸(温室栽培)が非常に発達しており、年間を通じて安定的な生産が可能である。

漁業も伝統的に重要な産業であり、ニシン、サバ、タラ、シタビラメなどが主な漁獲物である。ムール貝やカキの養殖も行われている。

近年、ネーデルラント農業は、環境負荷の低減と持続可能性の向上が大きな課題となっている。窒素排出問題への対応として、政府は畜産規模の縮小やより環境に配慮した農法への転換を促しているが、これは農家の反発を招くなど、社会的な議論を呼んでいる。スマート農業技術の導入や、有機農業の推進など、持続可能な農業への取り組みが進められている。

6.2.2. 製造業および先端技術

ネーデルラントの製造業は、高度な技術力とイノベーションを特徴とし、国際競争力が高い分野を多く擁する。主要な製造業分野には以下のようなものがある。

- 化学産業:ロッテルダム港を中心とした石油化学コンビナートはヨーロッパ最大級であり、基礎化学品からファインケミカル、医薬品原料まで幅広く生産している。DSMやアクゾノーベルといったグローバル企業が本社を置く。

- 機械・装置産業:農業機械、食品加工機械、建設機械など、特定分野に強みを持つ企業が多い。

- 電機・電子産業:かつてフィリップスが家電製品で世界をリードしたが、近年は半導体製造装置や医療機器などの高付加価値分野にシフトしている。

- 食品加工業:国内の豊富な農産物を背景に、乳製品(チーズ、バター)、食肉加工品、飲料(ビールなど)の生産が盛んである。ハイネケンやユニリーバ(一部門)などが代表的企業。

- 輸送機器産業:トラック製造のDAFトラックスや、造船業も一定の規模を持つ。

特に近年注目されているのが、半導体関連の先端技術産業である。アイントホーフェンを中心とする「ブレーンポート・アイントホーフェン」地域は、ハイテク企業や研究機関が集積するイノベーション・ハブとなっており、中でもASMLは、半導体製造に不可欠なEUVリソグラフィ装置の市場をほぼ独占する世界的なリーディングカンパニーである。この地域の成功は、産官学の連携とイノベーション・エコシステムの構築によるものとされている。

ネーデルラントの製造業は、環境規制への対応やサプライチェーンの強靭化、デジタル化といった課題に直面しつつも、研究開発への投資と国際連携を通じて、持続的な発展を目指している。企業の社会的責任(CSR)への意識も高く、多くの企業が環境保全や公正な労働慣行に取り組んでいる。

6.2.3. サービス業および金融

サービス業はネーデルラント経済の最大の柱であり、国内総生産(GDP)の約3分の2、雇用の約8割を占めている。その地理的利点、高度なインフラ、多言語に対応できる労働力を背景に、特に物流、金融、ビジネスサービスが発達している。

- 物流・運輸業:ロッテルダム港はヨーロッパ最大の港湾であり、アジアとヨーロッパを結ぶ重要なハブ港として機能している。また、アムステルダム・スキポール空港も旅客・貨物の両面でヨーロッパの主要空港の一つである。道路、鉄道、内陸水路網も整備されており、効率的な物流システムが構築されている。

- 金融業:アムステルダムは歴史的に国際金融センターであり、現在もユーロネクスト・アムステルダム(旧アムステルダム証券取引所)はヨーロッパの主要な証券取引所の一つである。INGグループ、ラボバンク、ABNアムロ銀行といった大手金融機関が本社を置く。年金基金の運用資産額も世界トップクラスである。

- ビジネスサービス:コンサルティング、会計、法律、ITサービスなど、高度な専門知識を要するビジネスサービスが発達している。多くの多国籍企業がヨーロッパ統括拠点をネーデルラントに置いている。

- 観光業:アムステルダムの運河、風車、チューリップ畑、美術館などが多くの観光客を惹きつけている。観光収入は地域経済の活性化や雇用創出に貢献している。

- クリエイティブ産業:デザイン、広告、メディア、ゲームなどの分野でも国際的に評価の高い企業や人材を輩出している。

サービス業の発展は、高い教育水準を持つ労働力と、ビジネスに適した法制度や税制によって支えられている。一方で、労働市場の柔軟化に伴う非正規雇用の増加や、都市部における生活費の高騰といった課題も抱えている。持続可能な観光や、デジタル化の進展に対応した新たなサービスモデルの創出が今後の成長の鍵となる。

6.2.4. エネルギー (天然ガス)

ネーデルラントは、20世紀半ばに北東部のフローニンゲン州で大規模な天然ガス田(フローニンゲンガス田)が発見されて以来、長年にわたりヨーロッパ有数の天然ガス生産国および輸出国であった。ガス収入は国家財政に大きく貢献し、福祉国家の発展を支える一因ともなった。

しかし、この豊富な天然ガス資源は、「オランダ病」と呼ばれる経済現象も引き起こした。これは、天然ガス輸出による外貨収入の急増が自国通貨高を招き、他の輸出産業(製造業など)の国際競争力を低下させ、結果として国内産業構造の歪みを生じさせる現象である。ネーデルラントはこの教訓から、資源収入の適切な管理や経済の多角化の重要性を学んだ。

近年、フローニンゲンガス田の採掘は、地盤沈下や誘発地震のリスクが顕在化したため、段階的に縮小・停止される方向にある。これにより、ネーデルラントはエネルギー輸入国へと転換しつつある。

エネルギー政策においては、再生可能エネルギーへの転換と二酸化炭素排出量削減が重要な課題となっている。北海における洋上風力発電の開発が積極的に進められており、太陽光発電の導入も拡大している。また、水素エネルギーの活用や、省エネルギー技術の開発・普及にも力が入れられている。2019年に策定された気候協定(Klimaatakkoord)では、2030年までにCO2排出量を1990年比で49%削減するという目標が掲げられており、産業界、運輸部門、農業部門など各分野での具体的な取り組みが求められている。エネルギー転換は、経済的な課題であると同時に、新たな産業や雇用を創出する機会とも捉えられている。

6.3. 貿易と投資

ネーデルラントは歴史的に貿易立国であり、その経済は国際貿易と外国からの直接投資に大きく依存している。ロッテルダム港とアムステルダム・スキポール空港というヨーロッパの主要な物流ハブを有し、地理的にもヨーロッパの中心に位置することから、国際的なビジネス拠点としての魅力が高い。

貿易:

ネーデルラントは世界有数の貿易大国であり、輸出入ともに活発である。主要な輸出品目には、機械類、化学製品、食品・農産物(野菜、花卉、乳製品など)、鉱物燃料(かつては天然ガス)、医薬品などがある。輸入品目には、機械類、輸送機器、鉱物燃料、化学製品、衣料品などがある。

主要な貿易相手国は、ドイツ、ベルギー、フランス、イギリスといった近隣のEU諸国が中心であるが、アメリカ合衆国や中華人民共和国との貿易も重要である。特に中国からの輸入は近年増加傾向にある。ネーデルラントは、再輸出(輸入した製品を加工せずにそのまま輸出する)の拠点としても重要な役割を果たしており、多くの製品がロッテルダム港などを経由して他のヨーロッパ諸国へ輸送される。

投資:

ネーデルラントは、外国からの直接投資(FDI)誘致に積極的であり、多くの多国籍企業がヨーロッパ統括拠点や研究開発拠点、物流センターなどを置いている。魅力的な投資環境の要因としては、安定した政治・経済状況、高度なインフラ、多言語に対応できる質の高い労働力、有利な税制(特にタックス・ヘイヴン的な側面を持つ法人税制や国際間での二重課税回避協定網)などが挙げられる。

一方で、ネーデルラント企業による海外への直接投資も活発である。特に金融、食品、化学、石油などの分野で、多くのオランダ企業がグローバルに事業を展開している。

近年、ネーデルラント政府は、公正取引の推進や持続可能な開発目標(SDGs)に沿った投資の奨励にも力を入れている。サプライチェーンにおける人権尊重や環境配慮、脱炭素化に向けた投資などが重視されるようになっている。また、タックス・ヘイヴンとしての批判に対応するため、税制の透明性向上や国際的な税務協力の強化にも取り組んでいる。

6.4. 交通および物流

ネーデルラントは、その地理的条件と高度に発達したインフラにより、ヨーロッパにおける主要な交通・物流ハブとしての地位を確立している。効率的で環境負荷の少ない交通システムの構築が、国家的な重要課題とされている。

港湾:

ロッテルダム港はヨーロッパ最大、世界でも有数の規模を誇る港湾であり、コンテナ貨物、ばら積み貨物、石油製品など多様な貨物を取り扱っている。ライン川、マース川、スヘルデ川といった河川を通じてヨーロッパ内陸部と結ばれており、広大な後背地への玄関口となっている。アムステルダム港も重要な港湾の一つである。

空港:

アムステルダム・スキポール空港は、旅客数・貨物取扱量ともにヨーロッパの主要空港の一つであり、世界各地への広範なネットワークを持つ。KLMオランダ航空のハブ空港でもある。その他、アイントホーフェン空港やロッテルダム・ザ・ハーグ空港なども、格安航空会社(LCC)を中心に利用されている。

道路網:

高規格な高速道路網(Autosnelwegアウトスネルウェフオランダ語)が国内全域を網羅し、近隣諸国とも接続されている。道路密度は世界でもトップクラスである。交通渋滞の緩和や環境負荷の低減のため、公共交通機関の利用促進や電気自動車(EV)の普及支援策が講じられている。

鉄道網:

オランダ鉄道(NS)が国内の主要な旅客鉄道を運行しており、都市間輸送は高頻度かつ時間に正確な運行で知られる。貨物鉄道網も整備されており、特にロッテルダム港とドイツのルール地方を結ぶベテゥヴェ貨物線は重要な物流ルートである。国際高速列車(タリス、ICE、ユーロスター)もアムステルダムやロッテルダムに乗り入れている。

自転車交通:

ネーデルラントは世界的に有名な「自転車大国」であり、日常生活における自転車の利用が非常に盛んである。全国に整備された自転車専用道路(Fietspadフィーツパッドオランダ語)の総延長は3.50 万 kmを超え、都市部では自転車が主要な交通手段となっている。駅には大規模な駐輪場が整備され、自転車と公共交通機関を組み合わせた移動も一般的である。自転車利用の促進は、健康増進、交通渋滞緩和、環境負荷低減に貢献している。

内陸水運:

運河や河川を利用した内陸水運も、特に貨物輸送において重要な役割を担っている。バージ船による大量輸送は、コスト効率が高く環境負荷も比較的小さい。

ネーデルラント政府は、交通インフラの維持・更新、スマートモビリティ技術の導入、公共交通機関の利便性向上、そして交通分野における脱炭素化を積極的に推進している。

6.5. 科学技術と革新

ネーデルラントは、科学技術研究開発(R&D)への投資とイノベーション創出において、国際的に高い評価を得ている国の一つである。歴史的に、クリスティアーン・ホイヘンス(物理学、天文学)、アントニ・ファン・レーウェンフック(微生物学)といった先駆的な科学者を輩出し、科学的発見と技術革新の伝統が受け継がれている。

研究開発投資と体制:

政府は、GDP比でのR&D投資額の目標を設定し、大学、研究機関、企業による研究開発活動を支援している。主要な研究資金配分機関として、オランダ科学研究機構(NWO)がある。大学は基礎研究の重要な担い手であり、特にライデン大学、デルフト工科大学、ワーヘニンゲン大学などは国際的に高い研究水準を誇る。また、応用研究機関としてTNO(オランダ応用科学研究機構)が幅広い産業分野で活動している。

主要な革新分野:

ネーデルラントが強みを持つ革新分野には以下のようなものがある。

- ハイテクシステムとマテリアル:半導体製造装置(ASMLが世界市場をリード)、精密機械、先端材料など。アイントホーフェンを中心とする「ブレーンポート・アイントホーフェン」地域は、この分野の世界的クラスターとなっている。

- ライフサイエンスとヘルス:医薬品、医療機器、バイオテクノロジー、食品科学など。大学病院や研究機関、企業が連携した研究開発が進められている。

- アグリフード:持続可能な農業技術、食品加工技術、植物育種など。ワーヘニンゲン大学・研究センター(WUR)が中核的な役割を担う。

- 水管理技術:治水、水質浄化、海洋開発など、歴史的に水との闘いを続けてきた経験から高度な技術が蓄積されている。

- エネルギーと持続可能性:再生可能エネルギー(特に洋上風力発電)、水素技術、循環型経済など。

イノベーション・エコシステム:

ネーデルラントのイノベーションは、産官学の緊密な連携(「トリプルヘリックス」モデル)によって推進されている。研究機関と産業界の共同研究プロジェクトや、スタートアップ企業の育成支援が積極的に行われている。オープンイノベーションの考え方が浸透しており、国内外の企業や研究機関との協働が進んでいる。

社会的恩恵と倫理的課題:

科学技術の革新は、経済成長、生活の質の向上、医療の進歩、環境問題の解決など、社会に多くの恩恵をもたらす。一方で、人工知能(AI)の倫理、遺伝子技術の応用、データのプライバシー保護など、新たな倫理的・社会的課題も生じている。ネーデルラントでは、これらの課題に対する社会的な議論と、適切なルール作りが重視されている。

7. 社会

ネーデルラント社会は、個人の自由と権利の尊重、社会的寛容性、そして高度な福祉制度を特徴とする。多文化共生の歴史を持ち、多様な背景を持つ人々が暮らしているが、近年は移民統合や社会的結束に関する課題も認識されている。教育水準は高く、医療制度も充実している。

7.1. 人口

ネーデルラントの総人口は、2023年時点で約1,781万人である。人口密度は1平方キロメートルあたり約529人(陸地面積あたり)と、ヨーロッパでも有数の人口稠密国である。

人口構造の特徴としては、少子高齢化が進行している点が挙げられる。合計特殊出生率は置換水準(人口維持に必要な水準、約2.1)を下回っており、2021年時点で1.62であった。平均寿命は高く、2020年時点で男性が79.7歳、女性が84.3歳である。高齢者人口の割合が増加し続ける一方で、若年人口は減少傾向にある。

都市化の状況としては、人口の多くが西部の大都市圏であるランドスタット(アムステルダム、ロッテルダム、デン・ハーグ、ユトレヒトを含む地域)に集中している。ランドスタットの人口は約820万人に達し、ヨーロッパでも有数の大都市圏を形成している。地方では過疎化が進む地域も見られる。

主要都市(2023年1月時点の概算人口):

- アムステルダム:約92万人(首都、経済・文化の中心)

- ロッテルダム:約66万人(ヨーロッパ最大の港湾都市)

- デン・ハーグ:約56万人(政府機関、国際機関の所在地)

- ユトレヒト:約37万人(歴史的な大学都市、交通の要衝)

- アイントホーフェン:約24万人(ハイテク産業の中心地)

人口動態には、国際的な移民も大きな影響を与えている。

7.1.1. 民族構成と移民

ネーデルラントは歴史的に多くの移民を受け入れてきた多文化社会である。現在の住民構成は、主にゲルマン系のオランダ人が多数を占めるが、その他にも多様な民族的背景を持つ人々が暮らしている。

2022年の統計によると、主な民族構成は以下の通りである(オランダ中央統計局、出身国別背景に基づく分類):

- オランダ系:74.0%(両親ともにオランダ生まれ)

- その他ヨーロッパ系:8.4%

- トルコ系:2.4%

- モロッコ系:2.4%

- インドネシア系:2.1%(旧植民地からの独立後の移住者およびその子孫)

- スリナム系:2.1%(旧植民地からの独立後の移住者およびその子孫)

- カリブ系オランダ人:1.1%(アルバ、キュラソー、シント・マールテンおよびカリブ・ネーデルラント出身者)

- その他:7.6%

歴史的には、16世紀から17世紀にかけて、宗教的迫害を逃れたユグノー(フランスのプロテスタント)、フランドル人、ユダヤ人などがネーデルラントに移住し、経済的・文化的な発展に貢献した。第二次世界大戦後は、まず旧植民地であったインドネシア、スリナム、アンティル諸島などからの移住者が増加した。1960年代から1970年代にかけては、労働力不足を補うためにトルコやモロッコからの「ゲストワーカー」が多数受け入れられた。その後、ボスニア、ソマリア、イラク、シリアなどからの難民も受け入れている。

ネーデルラント政府は、長らく多文化共生政策(multiculturalismeミュルティキュルチュラリスメオランダ語)を推進し、移民が独自の文化を維持しつつ社会に参加することを奨励してきた。しかし、2000年代以降、移民の社会統合の難しさや、一部の移民コミュニティにおける価値観の対立などが社会問題として認識されるようになり、社会統合政策(integratiebeleidインテフラーティベレイトオランダ語)の強化へと方針が転換された。これには、オランダ語教育の義務化や、オランダ社会の価値観に関する知識習得の要求などが含まれる。

移民やマイノリティは、依然として差別や社会経済的な格差に直面することがある。特に、イスラム系移民に対する偏見や、労働市場における不利な扱いなどが問題視されている。政府は、差別禁止法の施行や、多様性推進プログラムを通じて、これらの課題に取り組んでいるが、社会全体の意識改革も求められている。近年では、移民規制の強化を求める声も一部で高まっており、移民政策はネーデルラント社会における重要な政治的・社会的争点の一つとなっている。

7.2. 言語

ネーデルラントの公用語はオランダ語であり、国民の大多数によって話されている。オランダ国内で話される方言で最も一般的なのは、ブラバント方言とホラント方言である。

オランダ語に加え、北部のフリースラント州では西フリジア語(Fryskフリスク西フリジア語)が第二の公用語として認められており、同州の行政や教育において正式に使用されている。西フリジア語はオランダ語とは異なる独自のゲルマン語派の言語である。

また、ネーデルラントは地域言語または少数言語のためのヨーロッパ憲章を批准しており、以下の4つの言語が地域言語または少数言語として保護されている。

- 低地ザクセン語(Nedersaksischネーデルサクシシュ低ザクセン語):ネーデルラントの北部および東部で話される低地ドイツ語の方言群。トウェンテ方言(トウェンテ地方)やドレンテ方言(ドレンテ州)などが含まれる。

- リンブルフ語(Limburgsリムブルフスリンブルフ語):南東部のリンブルフ州で話される言語。中部フランケン諸語に属し、オランダ語やドイツ語とも関連がある。

- イディッシュ語:歴史的にアシュケナジム・ユダヤ人コミュニティで話されてきた言語。

- ロマ語:ロマおよびシンティのコミュニティで話される言語。

英語は、特別自治体であるサバとシント・ユースタティウスで公用語としての地位を有する。これらの島々では英語が広く話されている。パピアメント語は、特別自治体であるボネールで公用語としての地位を有する。

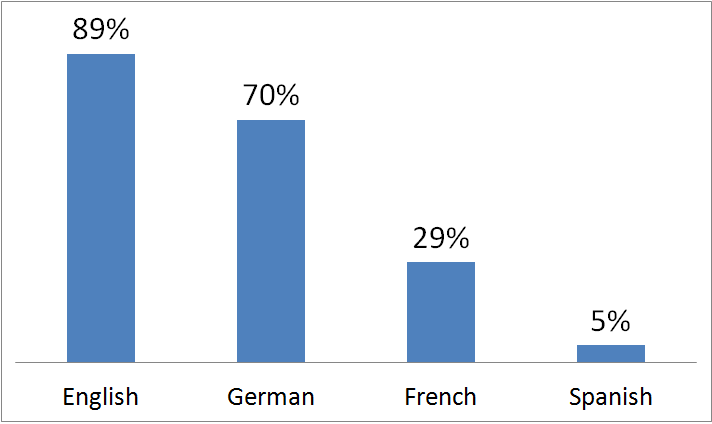

ネーデルラントは外国語教育の伝統があり、国民の多くが高い外国語能力を持つことで知られている。2006年のEUの調査によると、人口の約90%が英語を、約70%がドイツ語を、約29%がフランス語を話すことができる。英語は全ての中等教育機関で必修科目となっている。多くの中等教育機関(特に職業準備中等教育VMBO)では、最初の2年間に追加の現代外国語が必修である。より高度な中等教育機関(一般高等中等教育HAVOおよび大学準備教育VWO)では、追加の現代外国語2言語の習得が必修とされている。英語の他に標準的な現代外国語はフランス語とドイツ語であるが、学校はこれらのうちの一つを中国語、スペイン語、ロシア語、イタリア語、トルコ語、またはアラビア語に置き換えることができる。さらに、フリースラント州の学校では西フリジア語を教え、試験も実施している。

7.3. 宗教

ネーデルラントは歴史的にキリスト教(特にカルヴァン派プロテスタントとカトリック)が支配的であったが、20世紀後半以降、急速な世俗化が進行した。現在では、特定の宗教を信仰しない人々が人口の過半数を占めている。しかし、依然として多様な宗教的伝統が共存しており、信教の自由は憲法で保障されている。

2020年のオランダ中央統計局(CBS)の調査によると、宗教的所属は以下の通りである。

- 無宗教:55.4%

- カトリック:19.8%(主に南部(北ブラバント州、リンブルフ州)に多い)

- プロテスタント:14.4%(オランダプロテスタント教会(PKN)が最大の教派。その他、より厳格なカルヴァン派の教会も存在する。ゼーラント州からオーファーアイセル州北部にかけて「聖書地帯」と呼ばれるプロテスタント信仰の強い地域がある)

- イスラム教:5.2%(主にトルコ系、モロッコ系、スリナム系の移民とその子孫)

- その他の宗教:5.1%(ヒンドゥー教(主にスリナム系インド人)、仏教、ユダヤ教などを含む)

16世紀の宗教改革以降、ネーデルラント北部はプロテスタント(特にカルヴァン派)が優勢となり、南部はカトリックが多数派を維持した。この宗教的対立は、八十年戦争(オランダ独立戦争)の一因ともなった。独立後のネーデルラント連邦共和国では、カルヴァン派のオランダ改革派教会が公的な地位を占めたが、カトリックや他のプロテスタント宗派、ユダヤ教なども一定の寛容をもって扱われた(ただし、完全な平等を享受していたわけではない)。

19世紀後半から20世紀初頭にかけては、「柱状化社会」と呼ばれる、宗教やイデオロギーに基づく社会集団(カトリック、プロテスタント、社会主義、自由主義)が、それぞれ独自の学校、新聞、労働組合、放送局などを持つ社会構造が形成された。しかし、1960年代以降の世俗化の進展とともに、この柱状化社会は崩壊していった。

近年では、イスラム教徒の増加に伴い、イスラム過激派によるテロ事件や、それに対する反発としてのイスラム嫌悪(イスラモフォビア)が社会問題となることもある。宗教的マイノリティの権利擁護と、異なる宗教観を持つ人々の共生が現代オランダの課題の一つである。クリスマス、イースター、聖霊降臨祭、主の昇天といったキリスト教の祝日は、国の祝日として定められている。

7.4. 教育制度

ネーデルラントの教育制度は、個人の発達と社会への参加を促すことを目的とし、多様な選択肢と高い質を特徴とする。教育の機会均等への取り組みも重視されている。義務教育は5歳から16歳までであるが、基礎資格(HAVO、VWO、またはMBOレベル2以上の学位)を取得していない場合は、資格を取得するか18歳に達するまで就学義務が継続する。

教育システムは大きく分けて初等教育、中等教育、高等教育から構成される。

初等教育(Basisonderwijsバージスオンデルウェイスオランダ語):

通常4歳から12歳までの8年間。最初のグループ1(4歳児)は任意。グループ8の最後に、全国共通の到達度テスト(CITOテストなど)、担任教師の推薦、本人および保護者の希望を総合的に判断し、中等教育の進路が決定される。

中等教育(Voortgezet onderwijsフォールトヘゼット・オンデルウェイスオランダ語):

主に以下の3つのコースに分かれる。

- 職業準備中等教育(Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, VMBOフォールベライデント・ミッデルバール・ベループスオンデルウェイスオランダ語):4年制。実践的な職業能力の育成を目指し、多様なレベルと専門分野がある。卒業後は中等職業教育(MBO)に進学する。

- 一般高等中等教育(Hoger algemeen voortgezet onderwijs, HAVOホーヘル・アルヘメーン・フォールトヘゼット・オンデルウェイスオランダ語):5年制。高等専門教育(HBO)への進学を目指す。

- 大学準備教育(Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, VWOフォールベライデント・ヴェーテンシャッペレク・オンデルウェイスオランダ語):6年制。大学(WO)への進学を目指す。古典語(ギムナジウム)を含むコースもある。

中等職業教育(Middelbaar beroepsonderwijs, MBOミッデルバール・ベループスオンデルウェイスオランダ語):

VMBO卒業者などが進学し、特定の職業分野で必要とされる専門知識と技能を習得する。様々なレベルと専門分野がある。

高等教育:

- 高等専門教育(Hoger beroepsonderwijs, HBOホーヘル・ベループスオンデルウェイスオランダ語):HAVO卒業者やMBO修了者などが進学する、応用科学大学(Hogeschoolホーヘスホールオランダ語)で行われる実践志向の教育。学士号(プロフェッショナル・バチェラー)を授与する。

- 大学教育(Wetenschappelijk onderwijs, WOヴェーテンシャッペレク・オンデルウェイスオランダ語):VWO卒業者やHBO卒業者(一部条件あり)などが進学する、研究志向の大学(Universiteitユニフェルシテイトオランダ語)で行われる教育。学士号、修士号、博士号を授与する。ライデン大学、ユトレヒト大学、アムステルダム大学など、国際的に評価の高い大学が多い。

ネーデルラントの大学は、留学生の受け入れにも積極的であり、多くのプログラムが英語で提供されている。学費はEU圏内の学生とそれ以外の学生で異なる。

教育の自由は憲法で保障されており、公立学校のほか、宗教系や特定の教育理念に基づく私立学校も、一定の基準を満たせば政府からの財政支援を受けることができる。

7.5. 保健医療

ネーデルラントは、質の高いユニバーサルヘルスケア制度を持つ国として国際的に評価されている。2016年のユーロ健康消費者指数(EHCI)では、ヨーロッパの医療制度比較において首位を維持した。国民皆保険制度が導入されており、全ての住民は基本的な医療保険への加入が義務付けられている。

医療制度の概要:

- 基本医療保険(Basisverzekeringバージスフェルゼーケリングオランダ語):Zorgverzekeringswet(ZVW、医療保険法)に基づき、全ての住民が加入を義務付けられている。一般的な医療(家庭医の診察、専門医の治療、入院、医薬品など)をカバーする。保険会社は民間企業であるが、政府が定める基本パッケージを提供することが義務付けられており、年齢や健康状態に関わらず誰でも加入できる。保険料は所得に応じて調整され、低所得者には保険料補助制度がある。

- 長期介護保険(Wet langdurige zorg, Wlzウェット・ラングドゥーリヘ・ゾルフオランダ語):かつてのAWBZ(Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten、特別医療費一般法)に代わり、2015年から施行された。重度の障害や慢性疾患により恒常的な介護が必要な人々を対象とし、施設介護や在宅介護サービスなどを提供する。これは税金で賄われる社会保険である。

医療提供体制は、主に以下の3段階で構成される。

- プライマリケア(第一線医療):家庭医(Huisartsハウスアルツオランダ語)が中心となり、住民の最初の窓口として日常的な健康問題に対応する。専門医の診察や入院が必要な場合は、家庭医からの紹介が必要となる。

- セカンダリケア(第二線医療):病院における専門医の診察や治療、入院医療など。

- ターシャリケア(第三線医療):高度専門医療や希少疾患の治療などを行う大学病院など。

ネーデルラントの医療制度は、患者の選択の自由(保険会社や医療機関の選択)と、医療専門家と患者間の対話を重視する点を特徴とする。医療の質は高く、平均寿命や乳児死亡率などの保健指標も良好である。しかし、高齢化に伴う医療費の増大や、一部地域における医療アクセス(特に専門医)の格差などが課題となっている。政府は、予防医療の推進、医療の効率化、デジタルヘルスの活用などを通じて、持続可能な医療制度の維持に取り組んでいる。

7.6. 福祉制度と労働市場

ネーデルラントは、包括的な社会福祉制度と、柔軟性と安定性のバランスを特徴とする労働市場を持つ国として知られている。ワークライフバランスの重視や、失業・貧困問題への対策も積極的に行われている。

社会福祉制度:

ネーデルラントの福祉制度は、社会保険と社会扶助の二本柱で構成されている。

- 社会保険:失業保険、疾病手当金、障害年金、老齢年金(AOW)、遺族年金などがある。これらは主に雇用主と被雇用者からの保険料で賄われ、一定の条件を満たした者が給付を受けられる。

- 社会扶助:生活保護(Bijstandバイスタンドオランダ語)が中心となり、他の手段では最低限の生活水準を維持できない人々に対して、国が最後のセーフティネットとして生活費を給付する。

その他、児童手当、住宅手当、医療費補助など、様々な手当や給付金制度が整備されており、国民の生活を多角的に支援している。

労働市場と雇用政策:

ネーデルラントの労働市場は、「フレキシキュリティ」(柔軟性(flexibility)と保障(security)の融合)という概念で説明されることが多い。これは、企業が比較的容易に雇用調整を行える柔軟性を持ちつつ、失業者に対しては手厚い失業給付や再就職支援を提供するというものである。

パートタイム労働が非常に普及しており、特に女性のパートタイム就業率はOECD諸国の中でも際立って高い。これは、育児や介護と仕事の両立を可能にする一方で、女性のキャリア形成や所得格差における課題も指摘されている。同一労働同一賃金の原則が法制化されており、パートタイム労働者も不当な差別を受けないよう保護されている。

ワッセナー合意(1982年)以降、労使協調の伝統が強く、賃金交渉や労働条件の決定において、労働組合と経営者団体が重要な役割を果たしている。政府もこの協議プロセスを尊重し、社会経済評議会(SER)などを通じて労使との対話を行っている。

ワークライフバランス:

ネーデルラントは、ワークライフバランスを重視する文化が根付いている。有給休暇の取得率が高く、育児休業制度も整備されている。多くの企業で柔軟な働き方(フレックスタイム制、在宅勤務など)が導入されている。

課題と対策:

高齢化に伴う社会保障費の増大、労働力人口の減少、非正規雇用の増加、移民の労働市場への統合などが、現在の福祉制度と労働市場における主要な課題である。政府は、年金制度改革、労働市場改革(解雇規制の緩和と失業給付の見直しなど)、生涯学習の推進、移民の就労支援などを通じて、これらの課題に対応しようとしている。また、貧困層や社会的弱者への支援も継続的な課題であり、フードバンクの活動や、債務問題へのカウンセリングなども行われている。

7.7. 社会的寛容と主要な争点

ネーデルラントは、伝統的に個人の自由と選択を尊重する社会的寛容性(gedoogbeleidヘドーグベレイトオランダ語、黙認政策とも訳される)で知られている。これは、歴史的に多様な宗教的・文化的背景を持つ人々が共存してきた結果形成された価値観であり、現代の法律や社会制度にも反映されている。しかし、これらの寛容な政策は、国内および国際的に常に議論の対象となってきた。

性的少数者(LGBTQ+)の権利:

ネーデルラントは、LGBTQ+の権利擁護において世界をリードしてきた国の一つである。2001年には世界で初めて同性結婚を法的に認めた。同性カップルには、養子縁組や相続などにおいて異性カップルとほぼ同等の権利が保障されている。アムステルダムのプライド・パレードは世界的に有名である。ただし、近年では一部の宗教的保守層や移民コミュニティにおいて、LGBTQ+に対する否定的な態度も見られ、完全な社会的受容には依然として課題がある。

安楽死:

ネーデルラントは、2002年に世界で初めて厳格な条件下での安楽死を合法化した。患者が耐え難い苦痛に苦しんでおり、治癒の見込みがなく、自発的かつ熟慮された要請がある場合に、医師による安楽死が認められる。複数の医師による確認や、地域安楽死審査委員会への報告が義務付けられている。この政策は、患者の自己決定権を尊重する観点から支持される一方で、生命倫理や悪用の可能性に関する懸念から、国内外で議論を呼んでいる。認知症患者や精神疾患患者への適用については、特に慎重な議論が続いている。

麻薬政策:

ネーデルラントの麻薬政策は、「ハードドラッグ」(ヘロイン、コカインなど)と「ソフトドラッグ」(大麻など)を区別し、ソフトドラッグに対しては比較的寛容な態度をとることを特徴とする。個人使用目的の少量の大麻所持は非犯罪化されており、「コーヒーショップ」と呼ばれる許可制の店舗で、厳格な規制の下で大麻が販売されている。この政策の目的は、ソフトドラッグの利用者を犯罪組織から遠ざけ、より危険なハードドラッグへの移行を防ぐこと、そして公衆衛生上の問題として対応することにある。しかし、麻薬観光や組織犯罪との関連、近隣諸国への影響などが問題視され、近年ではコーヒーショップへの規制強化(外国人観光客への販売禁止など、一部地域で導入・検討)の動きも見られる。

その他の争点:

- 売春:合法化されており、売春業者は登録と課税の対象となる。性労働者の権利保護と健康管理、人身売買の防止が課題。

- 表現の自由:高く保障されているが、ヘイトスピーチや宗教的感情を害する表現との境界線が議論となることがある。

- 移民と多文化共生:寛容な移民政策の歴史を持つが、近年は社会統合の難しさや、文化的価値観の対立が顕在化し、移民規制強化を求める声も高まっている。

これらの争点に関する社会的な合意形成は、常に進行中のプロセスであり、多様な意見が議論される中で、ネーデルラント社会は寛容と規制のバランスを模索し続けている。倫理的議論においては、個人の自律性と社会全体の利益、そして弱者保護の観点が重視される傾向にある。

7.8. 治安と人権

ネーデルラントは、一般的に治安が良い国とされているが、都市部を中心に軽犯罪(スリ、置き引き、自転車盗難など)は発生している。近年では、テロリズムの脅威や組織犯罪、サイバー犯罪への対策も強化されている。人権擁護は国内政策および外交政策の重要な柱であり、憲法および国際条約によって保障されている。

治安状況と犯罪対策:

- 一般犯罪:2022年の{{仮リンク|世界平和度指数|en|Global Peace Index}}では、ネーデルラントは世界で18位と評価されており、日本の17位と比較して、客観的・世界的に見て平和のレベルに大きな差はない。殺人や強盗といった凶悪犯罪の発生率は低い。警察は、地域社会との連携を重視した活動を行っている。

- 薬物関連犯罪:寛容なソフトドラッグ政策の一方で、ハードドラッグの密輸や製造、販売は厳しく取り締まられており、組織犯罪との関連も指摘されている。

- テロリズム:2019年3月にユトレヒト市で発生した路面電車内での銃撃事件など、テロ事件も発生している。近年では、右翼過激派によるテロの脅威も懸念されており、情報収集や警戒態勢が強化されている。

- サイバー犯罪:オンライン詐欺、ランサムウェア攻撃、個人情報窃盗などが増加傾向にあり、政府はサイバーセキュリティ戦略を策定し、対策機関を設置して対応している。

人権擁護:

ネーデルラント憲法は、表現の自由、信教の自由、集会の自由、結社の自由といった基本的な人権を保障している。また、欧州人権条約は国内法として直接的な効力を持つ。

- 差別禁止:人種、宗教、性別、性的指向、障害などに基づくあらゆる差別は法律で禁止されている。政府は、差別撤廃に向けた啓発活動や、差別事案への対応を行っている。近年、特に微妙で非明示的な差別(マイクロアグレッション)への対応に力が入れられており、有色人種に対する差別は比較的少ないと考えられている。2023年のEUの統計によると、ネーデルラントは有色人種に対する親や同僚としての差別意識が最も低い国の一つである。

- プライバシー保護:EU一般データ保護規則(GDPR)に基づき、個人データの収集・利用には厳格な規制が課されている。政府による監視についても、プライバシー権とのバランスが重視される。

- 難民・庇護申請者の権利:国際条約に基づき、難民の保護と庇護申請手続きの公正性が保障されているが、近年は庇護申請者の増加に伴い、手続きの迅速化や収容施設の確保が課題となっている。

- 刑事司法における人権:被疑者・被告人の権利は保障されており、拷問や非人道的な扱いは禁止されている。拘禁施設の環境改善にも取り組んでいる。

ネーデルラントは、国内の人権状況について、オンブズマンや人権研究所といった独立機関による監視を受けている。また、国際的な人権機関からの勧告にも対応し、人権擁護の水準向上に努めている。

8. 文化

ネーデルラントの文化は、その歴史、地理、そして国民性に深く根ざしており、実用性、寛容性、国際性、そして独創性を特徴とする。絵画、建築、文学、思想など多岐にわたる分野で世界的に貢献してきた。伝統文化と現代文化が共存し、多様な生活様式が育まれている。

8.1. 芸術 (絵画、建築)

ネーデルラントは、特に絵画の分野で世界的に著名な芸術家を数多く輩出してきた。

オランダ黄金時代(17世紀):

この時代は、ネーデルラント連邦共和国が経済的に繁栄し、芸術が花開いた時期である。「オランダの巨匠たち」と呼ばれる画家たちが活躍した。

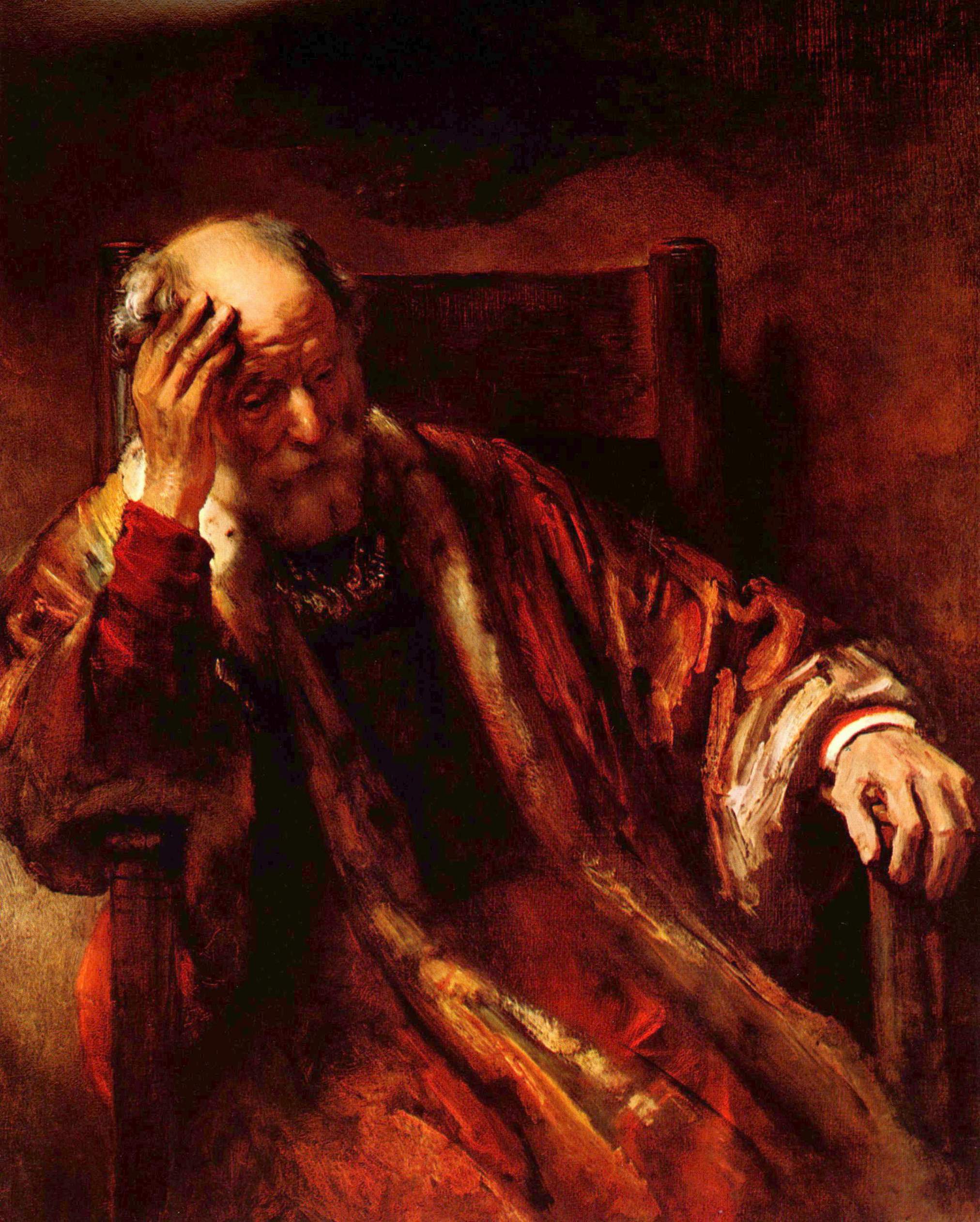

- レンブラント・ファン・レイン(1606-1669):光と影の劇的な対比を特徴とし、肖像画、歴史画、聖書画など幅広い主題で傑作を残した。『夜警』、『トゥルプ博士の解剖学講義』などが有名。

- ヨハネス・フェルメール(1632-1675):日常生活の場面を静謐な光の中で描いたことで知られる。現存する作品は少ないが、『真珠の耳飾りの少女』、『牛乳を注ぐ女』などが世界的に愛されている。

- フランス・ハルス(1582/83-1666):生き生きとした筆致で人物の個性を捉えた肖像画を得意とした。

- ヤン・ステーン(1626頃-1679):風俗画の名手で、ユーモラスで教訓的な作品を多く残した。

その他、ピーテル・ブリューゲル(父)(フランドル派だがネーデルラント美術に大きな影響)、ヒエロニムス・ボス(中世末期からルネサンス初期の独創的な画家)も重要な存在である。

近代・現代美術:

- フィンセント・ファン・ゴッホ(1853-1890):ポスト印象派を代表する画家。情熱的な色彩と筆致で、自己の内面や自然を描いた。『星月夜』、『ひまわり』などが有名。

- ピート・モンドリアン(1872-1944):抽象絵画のパイオニアの一人。水平線と垂直線、そして三原色(赤、黄、青)と無彩色(白、黒、灰)のみを用いた「新造形主義(ネオプラスティシズム)」を提唱し、デ・ステイル運動の中心人物となった。

建築:

ネーデルラントの建築は、水と共生する国土の特性や、実用性を重んじる国民性を反映している。

- 運河沿いの家々:アムステルダムをはじめとする都市では、17世紀に建てられた切妻屋根の細長い家々が運河沿いに立ち並び、独特の景観を形成している。間口が狭いのは、かつて間口の広さに応じて税金が課されたためである。ファサードの装飾や、荷物を吊り上げるための滑車などが特徴的。

- ブルータリズム建築:ネーデルラントの都市部では、20世紀後半にブルータリズム様式の建築物も建設された。

- 伝統主義建築:20世紀初頭には、伝統的な素材や工法を重視する建築様式も見られた。

- デ・ステイル建築:モンドリアンの絵画理念を建築に応用したもので、ヘリット・リートフェルト設計のシュレーダー邸が代表作。

- 表現主義建築:アムステルダム派と呼ばれる建築家たち(ミケル・デ・クレルクなど)による、レンガを多用した有機的で彫刻的な形態の建築。

- 現代建築:レム・コールハース(OMA)、MVRDV、UNスタジオなど、国際的に活躍する建築家や設計事務所を多数輩出しており、革新的で実験的なデザインの建築物が国内外で見られる。

- ローマ様式建築:950年から1250年にかけて建設され、特にヘルダーラント州やリンブルフ州に多く見られる。

- ゴシック建築:1230年頃から用いられ、大きな窓、尖頭アーチ、豪華な装飾が特徴。ブラバント・ゴシックはブラバント公国の台頭とともに現れ、ブルゴーニュ領の諸州に広まった。

- オランダ・バロック建築(1525年-1630年)および古典主義建築(1630年-1700年):特に西部で見られる。

- アール・ヌーヴォー:20世紀初頭に一部で見られた。

これらの芸術作品や建築物は、アムステルダム国立美術館、ゴッホ美術館、マウリッツハイス美術館、クレラー・ミュラー美術館などの美術館や、各地の歴史的建造物で鑑賞することができる。

8.2. 文学と哲学

ネーデルラントは、その豊かな歴史と文化を背景に、数多くの重要な文学者や哲学者を輩出してきた。表現の自由は高く保障されており、現代においても活発な文学・思想活動が展開されている。

文学:

- オランダ黄金時代(17世紀):経済的繁栄とともに文学も隆盛を迎えた。

- ユースト・ファン・デン・フォンデル(1587-1679):詩人、劇作家。「オランダのシェイクスピア」とも称される。代表作に戯曲『ギイスブレヒト・ファン・アムステル』など。

- ピーテル・コルネリスゾーン・ホーフト(1581-1647):詩人、歴史家、劇作家。ルネサンス的人文主義者としても知られる。

- 19世紀:

- ムルタトゥーリ(本名:エドゥアルト・ダウエス・デッケル、1820-1887):代表作『マックス・ハーフェラール』で、オランダ領東インドにおける植民地支配の不正を告発し、大きな社会的反響を呼んだ。

- 20世紀:

- アンネ・フランク(1929-1945):『アンネの日記』は、ナチス・ドイツ占領下のアムステルダムでの隠れ家生活を綴った日記であり、ホロコーストの悲劇を伝える作品として世界中で読まれている。

- ハリー・ムリシュ(1927-2010):第二次世界大戦をテーマにした作品などで知られる、戦後オランダ文学の巨匠の一人。代表作に『天国の発見』、『襲撃』など。

- ウィレム・フレデリック・ヘルマンス(1921-1995):実存主義的な作風で知られ、人間の孤独や世界の不条理を描いた。

- ヘラ・S・ハーセ(1918-2011):歴史小説やエッセイで高い評価を得た女性作家。

- ケース・ノーテボーム(1933-):詩、小説、旅行記など幅広い分野で活躍。国際的にも知られる。

- ヤン・ヴォルカース(1925-2007):率直な性描写や社会批判を含む作品で物議を醸した。

- ヘラルド・レーフェ(1923-2006):同性愛を公言し、カトリシズムや死をテーマにした作品で知られる。

哲学:

- デジデリウス・エラスムス(1466/69-1536):ロッテルダム出身。ルネサンス期を代表する人文主義者、神学者。カトリック教会の腐敗を批判し、聖書の原典研究や古典研究に貢献した。『痴愚神礼賛』が有名。

- バールーフ・デ・スピノザ(1632-1677):アムステルダム出身のユダヤ系哲学者。合理主義哲学の代表的人物の一人で、汎神論的な思想を展開した。主著『エチカ』。

- ルネ・デカルト:フランスの哲学者だが、その主要な著作の多くはネーデルラント滞在中に執筆された。

現代のネーデルラントにおいても、文学賞の授与や文学フェスティバルの開催などを通じて、文学活動が奨励されている。多様なテーマやスタイルを持つ作家たちが活躍しており、翻訳を通じて海外にも紹介されている。哲学の分野でも、倫理学、政治哲学、科学哲学などの研究が活発に行われている。

8.3. 音楽

ネーデルラントの音楽シーンは、クラシックからポピュラー音楽まで多岐にわたり、国内外で活躍する多くの音楽家を輩出している。

伝統音楽:

「レーベンスリート」(Levenslied人生の歌オランダ語)と呼ばれるジャンルがあり、シンプルなメロディとリズム、わかりやすい歌詞で、愛や死、孤独といった感傷的なテーマを歌うものが多い。アコーディオンや手回しオルガンがよく使われる。

クラシック音楽:

- ヤン・ピーテルスゾーン・スウェーリンク(1562-1621):ルネサンス後期からバロック初期にかけて活躍した作曲家、オルガニスト。鍵盤音楽の発展に大きく貢献した。

- ルイ・アンドリーセン(1939-2021):現代音楽を代表する作曲家の一人。ミニマル・ミュージックやジャズの要素を取り入れた独自の作風で知られる。

- トン・コープマン(1944-):指揮者、オルガニスト、チェンバロ奏者。バロック音楽の演奏・研究で世界的に有名。

- ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団:アムステルダムのコンセルトヘボウを本拠地とする、世界トップクラスのオーケストラの一つ。

- 著名な演奏家には、ヴァイオリニストのジャニーヌ・ヤンセンや、ポピュラリティの高い指揮者・ヴァイオリニストのアンドレ・リュウなどがいる。

ポピュラー音楽:

- ネーデルポップ(Nederpop):1960年代にアメリカやイギリスのポピュラー音楽の影響を受けて始まった。ショッキング・ブルー(「ヴィーナス」)、ゴールデン・イヤリング(「レーダー・ラブ」)などが国際的に成功した。1980年代以降はオランダ語で歌うアーティストも増えた。

- ユーロダンス:1990年代初頭に、オランダとベルギーのハウスミュージックが融合して生まれた2アンリミテッドは国際的に大成功を収めた。

- エレクトロニック・ダンス・ミュージック(EDM):ネーデルラントはEDM大国として知られ、トランス、テクノ、ハードスタイルなど多様なジャンルで世界的に有名なDJを多数輩出している。アーミン・ヴァン・ビューレン、ティエスト、ハードウェル、マーティン・ギャリックスなどが代表的。毎年アムステルダムで開催されるアムステルダム・ダンス・イベント(ADE)は、世界最大級のEDMカンファレンス&フェスティバルである。

- その他:シンフォニックメタルバンドのウィズイン・テンプテーションやエピカ、ジャズ・ポップシンガーのカロ・エメラルドなども国際的に活躍している。

ネーデルラントはユーロビジョン・ソング・コンテストにも積極的に参加しており、過去5回優勝している。

8.4. 映画とテレビ

ネーデルラントの映画産業は、ハリウッドのような大規模なものではないが、個性的な作品や国際的に評価される監督・俳優を輩出してきた。テレビ放送も、公共放送と商業放送が共存し、多様な番組が制作・放送されている。

映画:

- ポール・バーホーベン(1938-):オランダ出身でハリウッドでも成功を収めた監督。『危険な愛(ターキッシュ・デライト)』(1973年)、『女王陛下の戦士』(1977年)などのオランダ映画で注目された後、ハリウッドで『ロボコップ』(1987年)、『トータル・リコール』(1990年)、『氷の微笑』(1992年)といったヒット作を手がけた。近年はオランダに戻り『ブラックブック』(2006年)などを制作。

- テオ・ファン・ゴッホ(1957-2004):挑発的な作風で知られたが、イスラム社会を批判した短編映画『サブミッション』を監督した後、イスラム過激派によって暗殺された。

- その他の著名な監督には、フォンス・ラデメーカーズ(『追想のかなた』でアカデミー外国語映画賞受賞)、ヤン・デ・ボン(『スピード』)、アントン・コービン(写真家としても有名)、ベルト・ハーンストラ(ドキュメンタリー)、ヨリス・イヴェンス(ドキュメンタリー)などがいる。

- 俳優では、ルトガー・ハウアー(『ブレードランナー』)、ヨルン・クラーベ(『007/リビング・デイライツ』)、ファムケ・ヤンセン(『X-MEN』シリーズ)、カリス・ファン・ハウテン(『ゲーム・オブ・スローンズ』)などが国際的に活躍している。

- 撮影監督では、ホイテ・ヴァン・ホイテマ(『インターステラー』、『ダンケルク』)が有名。

オランダ映画は、社会問題を扱った作品や、アート系の作品にも見るべきものが多い。アムステルダム国際ドキュメンタリー映画祭(IDFA)は、世界最大級のドキュメンタリー映画祭として知られる。

テレビ:

ネーデルラントには、公共放送(NPO)と複数の商業放送局が存在する。

- 公共放送(NPO):複数の放送協会(歴史的に宗教やイデオロギーに基づく「柱」を反映)が共同で3つの全国チャンネル(NPO 1, NPO 2, NPO 3)を運営し、ニュース、教育、文化、エンターテインメントなど多様な番組を提供している。

- 商業放送:RTLネダーランドやタルパ・ネットワーク(旧SBSブロードキャスティング)などが主要な事業者で、娯楽番組やドラマを中心に放送している。

海外のテレビ番組や映画は、子供向け番組を除き、ほとんどが原語音声のまま字幕付きで放送される。

ネーデルラントは、テレビ番組フォーマットの輸出国としても知られ、エンデモル社(ジョン・デ・モルとヨープ・ファン・デン・エンデが設立)は、『ビッグ・ブラザー』や『ディール・オア・ノー・ディール』といったリアリティ番組やゲームショーのフォーマットを世界各国に販売し成功を収めた。ジョン・デ・モルは後に独立し、タルパ・メディアを設立、『ザ・ヴォイス』などの人気番組フォーマットを生み出している。

8.5. マスメディア

ネーデルラントは、報道の自由が高く保障されており、多様な意見や情報が流通する活発なメディア環境を持つ。新聞、雑誌、放送(公共および商業)、インターネットメディアがそれぞれ重要な役割を担っている。

新聞:

全国紙と地方紙がある。主要な全国紙には以下のようなものがある。

- デ・テレグラーフ(De Telegraaf):国内最大の発行部数を誇る大衆紙。

- アルヘメン・ダッハブラット(Algemeen Dagblad, AD):幅広い読者層を持つ中道系新聞。

- フォルクスクラント(de Volkskrant):元々はカトリック系だったが、現在は質の高い報道で知られる進歩的なクオリティ紙。

- NRCハンデルスブラット(NRC Handelsblad):知識層を主な読者とする、リベラル系のクオリティ夕刊紙(近年は朝刊も発行)。

- トラウ(Trouw):元々はプロテスタント系だったが、現在は宗教や哲学に関する質の高い記事も掲載するクオリティ紙。

- ヘット・フィナンシエレ・ダッハブラット(Het Financieele Dagblad, FD):経済・金融専門紙。

その他、無料のメトロ紙なども配布されている。

雑誌:

ニュース週刊誌(Elsevier Weekblad, HP/De Tijdなど)、オピニオン誌(De Groene Amsterdammer, Vrij Nederlandなど)、ライフスタイル誌、専門誌など、多様な雑誌が発行されている。

放送:

公共放送(NPO)と商業放送が共存している。

- オランダ公共放送(Nederlandse Publieke Omroep, NPO):歴史的に異なる思想的背景を持つ複数の放送協会(AVROTROS, KRO-NCRV, BNNVARAなど)が共同で番組を制作・放送するユニークなシステム。3つの全国テレビチャンネル(NPO 1, 2, 3)と複数のラジオチャンネルを運営。

- 商業放送:RTLネダーランド(RTL 4, RTL 5など)、タルパ・ネットワーク(SBS6, Veronica, Net5など)が主要な事業者。

インターネットメディア:

大手新聞社や放送局はウェブサイトやアプリを通じてニュースやコンテンツを配信している。オンライン専門のニュースサイトやブログ、ソーシャルメディアも情報源として重要な役割を果たしている。フェイクニュースや誤情報の拡散は、他の国々と同様に課題となっている。

報道の自由は憲法で保障されており、ジャーナリストの活動は尊重されている。ジャーナリズム倫理評議会(Raad voor de Journalistiek)のような自主規制機関も存在する。国民の情報アクセス権も重視されており、政府情報の公開が進められている。

8.6. 食文化

ネーデルラントの食文化は、質素で実直な国民性を反映し、歴史的には限られた食材を工夫して調理する伝統があった。しかし、オランダ黄金時代の国際貿易や、近年の多文化化の影響を受け、多様で豊かな食文化が育まれている。

伝統的な食材と料理:

- ジャガイモ:主食の一つとして様々な料理に使われる。フッツポット(ジャガイモ、ニンジン、タマネギの煮込みマッシュ)、スタンポット(ジャガイモと野菜のマッシュ)、パタット・フリッツ(フライドポテト、マヨネーズや様々なソースで食される)などが代表的。

- ハーリング(ニシンの塩漬け):初夏の風物詩。軽く塩漬けにされた生の新ニシンを、タマネギのみじん切りやピクルスと共に食すのが伝統的な食べ方。

- エルトン・スープ(Erwtensoepエルテンソープオランダ語またはSnertスネルトオランダ語):濃厚なエンドウ豆のスープ。冬の代表的な料理で、ソーセージや豚肉が入ることが多い。

- チーズ:ゴーダチーズやエダムチーズなど、世界的にも有名なチーズの産地。様々な種類のチーズが日常的に食卓に上る。

- パン:朝食や昼食の主役。ライ麦パン、全粒粉パンなど種類も豊富。チーズやハム、スプレッドなどを乗せて食べるのが一般的。

- 魚介類:北海に面しているため、ニシン以外にもタラ、カレイ、エビ、ムール貝などが食される。特にゼーラント州のムール貝は有名。

- 菓子類:

- ストロープワッフル(Stroopwafelストロープワーフェルオランダ語):薄いワッフル生地の間にキャラメルシロップを挟んだ菓子。国民的なおやつ。

- ポッフェルチェ(Poffertjesポッフェルチェスオランダ語):小さくて丸いパンケーキ。粉砂糖とバターで食す。

- オリーボーレン(Oliebollenオリーボレンオランダ語):大晦日に食べる揚げドーナツ。

- ドロップ(リコリス菓子):独特の風味を持つが、ネーデルラントでは非常に人気がある。

現代の食文化と関心:

近年のネーデルラントでは、健康志向や食の安全性、持続可能性への関心が高まっている。- 多文化の影響:旧植民地(インドネシア、スリナムなど)や移民の食文化が広く浸透しており、インドネシア料理(ナシゴレン、サテなど)やスリナム料理、トルコ料理、モロッコ料理のレストランも多い。

- オーガニック食品・ベジタリアン/ヴィーガン:オーガニック食品専門のスーパーマーケットが増え、レストランでもベジタリアンやヴィーガン向けのメニューが充実してきている。

- 地産地消:地元の食材を活かした料理や、ファーマーズマーケットへの関心も高まっている。

- フードロス削減:食品廃棄問題への意識も向上しており、様々な取り組みが行われている。

ネーデルラントの食文化は、伝統を守りつつも、国際的な影響を受けながら進化を続けている。

8.7. スポーツ

ネーデルラントではスポーツが非常に盛んであり、国民の約3分の2が週に一度は何らかのスポーツ活動に参加していると言われている。スポーツクラブの数も多く、約35,000のクラブに約450万人が登録している。

人気のスポーツ:

- サッカー:最も人気のあるチームスポーツであり、国民的な関心も高い。プロサッカーリーグのエールディヴィジは国内外の多くの才能ある選手を輩出してきた。サッカーオランダ代表(愛称:オラニエ軍団)は、FIFAワールドカップで3度準優勝(1974年、1978年、2010年)し、UEFA欧州選手権では1988年に優勝を果たしている。ヨハン・クライフ、マルコ・ファン・バステン、ルート・フリット、デニス・ベルカンプ、アリエン・ロッベン、ロビン・ファン・ペルシなど、世界的に有名な選手を数多く生み出してきた。女子サッカーも人気が高まっており、サッカーオランダ女子代表は2019年FIFA女子ワールドカップで準優勝、UEFA欧州女子選手権2017で優勝している。

- フィールドホッケー:サッカーに次ぐ人気チームスポーツ。特に女子代表は世界屈指の強豪であり、オリンピックやワールドカップで多数の優勝経験を持つ。男子代表も強豪として知られる。

- バレーボール:男女ともに人気があり、国内リーグも存在する。バレーボールオランダ男子代表は1996年アトランタオリンピックで金メダルを獲得した。

- スピードスケート:冬の国民的スポーツ。オリンピックのスピードスケート競技では、ネーデルラントは常にメダル獲得数上位を占める強豪国である。スベン・クラマーやイレーン・ビュストなど、多くのスター選手がいる。

- サイクリング:日常生活での自転車利用が盛んなだけでなく、ロードレースやトラックレースも人気がある。ツール・ド・フランスなどの主要な国際レースで活躍する選手も多い。マチュー・ファン・デル・プールなどが現代のスター選手。

- その他:テニス、体操、ゴルフ、水泳、乗馬、セーリングなども人気がある。F1ドライバーのマックス・フェルスタッペンは国民的英雄となっている。K-1などの格闘技でもオランダ人選手が活躍してきた。

スポーツと社会:

スポーツは、健康増進だけでなく、社会統合や地域コミュニティの活性化にも重要な役割を果たしている。多くのボランティアがスポーツクラブの運営を支えている。政府もスポーツ振興を重視しており、施設の整備や指導者育成、トップアスリートの強化などに取り組んでいる。

国際大会:

ネーデルラントは、1928年アムステルダムオリンピックや、UEFA EURO 2000(ベルギーとの共催)など、多くの国際的なスポーツ大会を主催してきた。また、アムステルダムマラソンや、ロッテルダムマラソン、ナイメーヘン国際フォーデーマーチ(ウォーキング大会)なども国際的に知られている。

8.8. 伝統と生活様式 (風車、チューリップ、祭りなど)

ネーデルラントの伝統と生活様式は、その地理的条件、歴史、そして国民性と深く結びついている。実用的でありながらも、祭りや行事を通じて生活に彩りを添える文化が育まれてきた。

象徴的な伝統文化要素:

- 風車(Windmolenウィントモーレンオランダ語):かつては干拓地の排水(ポルダー風車)や製粉、製材などに不可欠な動力源であった。現在も多くの歴史的風車が保存されており、キンデルダイク=エルスハウトの風車網はユネスコ世界遺産に登録されている。風車はオランダの風景を象徴する存在である。

- チューリップ:16世紀にトルコから伝来し、17世紀には「チューリップ・バブル」と呼ばれる投機熱を引き起こした。現在では世界有数のチューリップ生産国であり、春には広大なチューリップ畑が色鮮やかに広がる。キューケンホフ公園は世界的に有名なチューリップ公園である。

- 木靴(Klompクロンプオランダ語):湿地帯や農作業に適した伝統的な履物。かつては広く実用的に用いられたが、現在は主に観光土産や伝統行事で目にすることができる。

- デルフト陶器(Delfts blauwデルフツ・ブラウオランダ語):17世紀に中国の磁器に影響を受けてデルフトで発展した、青と白を基調とする陶器。風車や風景、聖書物語などが描かれることが多い。

主要な祭りや祝祭日:

- 国王誕生日(Koningsdagコーニングスダッハオランダ語):4月27日(国王の誕生日)。国中がナショナルカラーであるオレンジ色に染まり、フリーマーケットやコンサート、運河でのボートパレードなど、様々な祝祭行事が行われる。かつては女王誕生日(4月30日)として祝われていた。

- シンタクラース祭(Sinterklaasfeestシンタクラースフェーストオランダ語):12月5日の夜(または6日)。聖ニコラウス(シンタクラース)が従者のズワルト・ピートと共にスペインからやって来て、良い子にプレゼントを配るという伝統的な祭り。子供たちにとって最も重要な行事の一つ。近年、ズワルト・ピートの人種差別的な描写に関する議論がある。

- カーニバル:主に南部のカトリック地域(リンブルフ州、北ブラバント州)で、四旬節の前に盛大に祝われる。仮装パレードや音楽、ダンスで賑わう。

- 解放記念日(Bevrijdingsdagベフライディングスダッハオランダ語):5月5日。第二次世界大戦におけるドイツによる占領からの解放を記念する日。5年に一度、国民の祝日となる。前日の5月4日は戦没者追悼記念日(Dodenherdenkingドーデンヘルデンキングオランダ語)。

- その他:クリスマス、イースター、聖霊降臨祭などのキリスト教の祝日も国民の祝日として祝われる。

国民の価値観と生活様式:

- 実用主義と質素倹約:華美を嫌い、実用的で質素な生活を好む傾向がある。

- 個人主義と平等主義:個人の自由と自律性を尊重する一方、身分や肩書にこだわらない平等な人間関係を重視する。

- 寛容性:歴史的に異なる意見やライフスタイルに対して寛容な態度をとってきた。

- 時間厳守:約束の時間を守ることは非常に重要視される。

- 直接的なコミュニケーション:遠回しな言い方をせず、率直に意見を述べることが好まれる。

- ヘゼリヒハイト(Gezelligheidヘゼリッハハイトオランダ語):日本語に訳しにくい概念だが、「居心地の良さ」「親密さ」「楽しさ」「くつろぎ」といったニュアンスを含む。家族や友人との時間を大切にし、ヘゼリヒな雰囲気を楽しむことが生活の中で重視される。

- 自転車文化:日常生活における自転車の利用が非常に盛んであり、健康志向や環境意識の高さも示している。

これらの伝統や生活様式は、現代のネーデルラント社会においても、形を変えながら受け継がれている。

8.9. 世界遺産

ネーデルラントには、2023年時点で13件のユネスコ世界遺産が登録されており、そのうち12件が文化遺産、1件が自然遺産である。これらは、ネーデルラントの豊かな歴史、独自の文化、そして水との闘いの歴史を物語っている。

文化遺産:

1. スホクラントとその周辺(1995年登録):かつてゾイデル海に浮かぶ島であったが、干拓により陸続きとなった。氷河期から中世に至るまでの集落跡や文化景観が残る。

2. アムステルダムのディフェンス・ライン(1996年登録):19世紀末から20世紀初頭にかけてアムステルダムを防衛するために建設された、全長135kmに及ぶ要塞線。

3. キンデルダイク=エルスハウトの風車網(1997年登録):19基の歴史的な排水風車群。オランダの伝統的な水管理技術を象徴する景観。

4. キュラソー島の港町ウィレムスタット市内の歴史地区(1997年登録):カリブ海に位置する構成国キュラソーの首都。オランダ植民地時代のカラフルな建築様式が特徴。

5. D.F.ヴァウダ蒸気ポンプ場(1998年登録):世界最大級の現役蒸気式排水ポンプ場。20世紀初頭の優れた水管理技術を示す。

6. ベームスター干拓地(1999年登録):17世紀初頭に干拓された、幾何学的な区画割りが特徴の計画的干拓地。

7. リートフェルト設計のシュレーダー邸(2000年登録):ヘリット・リートフェルト設計による、デ・ステイル様式を代表する住宅建築。

8. 17世紀アムステルダムの環状運河地域内のシンゲル運河(2010年登録):アムステルダムの黄金時代に建設された運河網と、その周辺の都市景観。

9. ファン・ネレ工場(2014年登録):1920年代に建設された、近代建築の機能主義を代表する工場建築。

10. フレデリクスウードとその周辺の慈善の植民市(2021年登録、ベルギーと共同):19世紀初頭に貧困対策として設立された農業植民地の文化的景観。

11. ローマ帝国の国境線 - 低地ゲルマニアのリーメス(2021年登録、ドイツと共同):古代ローマ帝国の北西辺境を守った軍事施設群の遺跡。

12. アイジンガー・プラネタリウム(2023年登録):18世紀末に個人が製作した、現役では世界最古の機械式太陽系儀。

自然遺産:

1. ワッデン海(2009年登録、ドイツ、デンマークと共同):広大な干潟と浅瀬が広がり、多様な渡り鳥や海洋生物の生息地となっている。

これらの世界遺産は、ネーデルラントが人類の歴史と文化、そして自然環境の保全に貢献してきた証であり、国内外から多くの観光客が訪れる貴重な財産となっている。

9. 主要人物

ネーデルラントは、歴史、科学、芸術、スポーツなど、多岐にわたる分野で世界に影響を与えた多くの主要人物を輩出してきた。以下に各分野の代表的な人物を挙げる。

哲学・思想:

- デジデリウス・エラスムス(1466/69-1536):ルネサンス期の人文主義者、神学者。『痴愚神礼賛』。

- バールーフ・デ・スピノザ(1632-1677):合理主義哲学者。『エチカ』。

科学・技術:

- クリスティアーン・ホイヘンス(1629-1695):物理学者、天文学者、数学者。光の波動説、土星の衛星タイタンの発見、振り子時計の発明。

- アントニ・ファン・レーウェンフック(1632-1723):微生物学者。「微生物学の父」。自作の顕微鏡で微生物を初めて観察。

- ヘンドリック・ローレンツ(1853-1928):物理学者。ローレンツ力、ローレンツ変換。ノーベル物理学賞受賞。

- ピーター・ゼーマン(1865-1943):物理学者。ゼーマン効果の発見。ノーベル物理学賞受賞。

- ヤコブス・ヘンリクス・ファント・ホッフ(1852-1911):化学者。化学熱力学、浸透圧の研究。初のノーベル化学賞受賞。

- エドガー・ダイクストラ(1930-2002):計算機科学者。ダイクストラ法(最短経路問題アルゴリズム)。

芸術(絵画):

- ヒエロニムス・ボス(1450頃-1516):ルネサンス期の画家。幻想的で寓意に満ちた作風。

- レンブラント・ファン・レイン(1606-1669):オランダ黄金時代を代表する巨匠。『夜警』。

- ヨハネス・フェルメール(1632-1675):光の画家。『真珠の耳飾りの少女』。

- フランス・ハルス(1582/83-1666):肖像画家。生き生きとした筆致。

- フィンセント・ファン・ゴッホ(1853-1890):ポスト印象派の巨匠。『ひまわり』、『星月夜』。

- ピート・モンドリアン(1872-1944):抽象絵画の先駆者。デ・ステイル運動。

- マウリッツ・エッシャー(1898-1972):版画家。だまし絵や数学的構成の作品。

芸術(その他):

- ヘリット・リートフェルト(1888-1964):建築家、デザイナー。デ・ステイル運動。シュレーダー邸。

- レム・コールハース(1944-):現代建築を代表する建築家。

- ディック・ブルーナ(1927-2017):絵本作家、グラフィックデザイナー。「ミッフィー(うさこちゃん)」の作者。

文学:

- ユースト・ファン・デン・フォンデル(1587-1679):詩人、劇作家。オランダ黄金時代の代表的文学者。

- ムルタトゥーリ(1820-1887):作家。『マックス・ハーフェラール』で植民地主義を批判。

- アンネ・フランク(1929-1945):『アンネの日記』の著者。

スポーツ:

- ヨハン・クライフ(1947-2016):サッカー選手、監督。「トータルフットボール」の象徴。

- マルコ・ファン・バステン(1964-):サッカー選手。

- ファニー・ブランカース=クン(1918-2004):陸上競技選手。1948年ロンドンオリンピックで4つの金メダル。

- アントン・ヘーシンク(1934-2010):柔道家。1964年東京オリンピック無差別級金メダリスト。

- マックス・フェルスタッペン(1997-):F1ドライバー。複数回のワールドチャンピオン。

その他:

- ウィレム・バレンツ(1550頃-1597):探検家。北東航路の探検。

- アベル・タスマン(1603頃-1659):探検家。タスマニア島、ニュージーランド、フィジーなどを発見。

- マタ・ハリ(1876-1917):ダンサー、スパイ。

これらの人物は、それぞれの分野で顕著な業績を残し、ネーデルラントだけでなく世界の歴史や文化に大きな影響を与えた。彼らの功績は、現代のネーデルラントにおいても誇りとして語り継がれている。