1. 経歴

ハンス・ケルゼンの生い立ち、教育、ヨーロッパとアメリカでの学術的・公的活動、私生活、そしてその死に至るまでの経緯を詳述する。

1.1. 生い立ちと教育

ハンス・ケルゼンは1881年10月11日、プラハのドイツ語を話す中流階級のユダヤ人家庭に生まれた。父アドルフ・ケルゼンはガリツィア出身、母オーギュスト・レーヴィはボヘミア出身であった。ハンスは長男で、他に2人の弟と1人の妹がいた。ケルゼン一家はハンスが3歳の時の1884年にウィーンへ移住した。

アカデミッシェス・ギムナジウムを卒業後、ケルゼンはウィーン大学で法学を学び、1906年5月18日に法務博士号を取得した。また、1911年3月9日には大学教授資格(ハビリテーション)を得た。彼は生涯で二度改宗している。ダンテとカトリックに関する博士論文を執筆中であった1905年6月10日にローマカトリック教会で洗礼を受け、1912年5月25日にマルガレーテ・ボンディ(1890年-1973年)と結婚する数日前には、二人でアウクスブルク信仰告白に基づくルーテル教会に改宗した。夫妻には2人の娘がいた。

ケルゼンの最初の政治理論に関する著作は、1905年に発表されたダンテの国家論に関するものだった。この研究は、ゲラシウス1世の両剣論、およびゲルフとギベリン間のローマカトリック教会における論争におけるダンテの立場を厳密に分析したものであった。1908年には研究奨学金を得てハイデルベルク大学で3学期連続で学び、著名な法学者ゲオルグ・イェリネックに師事した。

1.2. オーストリアでの活動期 (1911-1930)

ハイデルベルクでの経験は、イェリネックが着手した法と国家の同一性の立場をケルゼンが固める上で重要であった。当時の支配的な法と国家の二元論に対し、イェリネックは国家を法的実体に還元せず、法と国家の積極的な関係を説明しようと「国家の自己制限」という一元論的な理論を提唱した。しかしケルゼンはこの理論を二元論の域を出ないと批判し、「国家のいわゆる自己義務化の問題は、国家と法の誤った二元論から生じる擬似問題の一つである。この二元論は、人間の思考のあらゆる分野の歴史において多数の例に遭遇する誤謬によるものである」と述べ、法と国家の同一性理論を固めていった。ケルゼンのこの批判には、フランスの法学者レオン・デュギーも賛同した。

1911年、ケルゼンは公法と法哲学の分野で教授資格を取得し、最初の主要著作となる『国法学の主要問題』を出版した。1919年にはウィーン大学で公法・行政法の正教授となり、公法に関する専門誌『ツァイトシュリフト・フュア・エフェントリッヒェス・レヒト(Zeitschrift für öffentliches Recht)』を創刊し、自ら編集にあたった。ウィーンでは、ジークムント・フロイト学派とも交流し、社会心理学の論文も書いている。

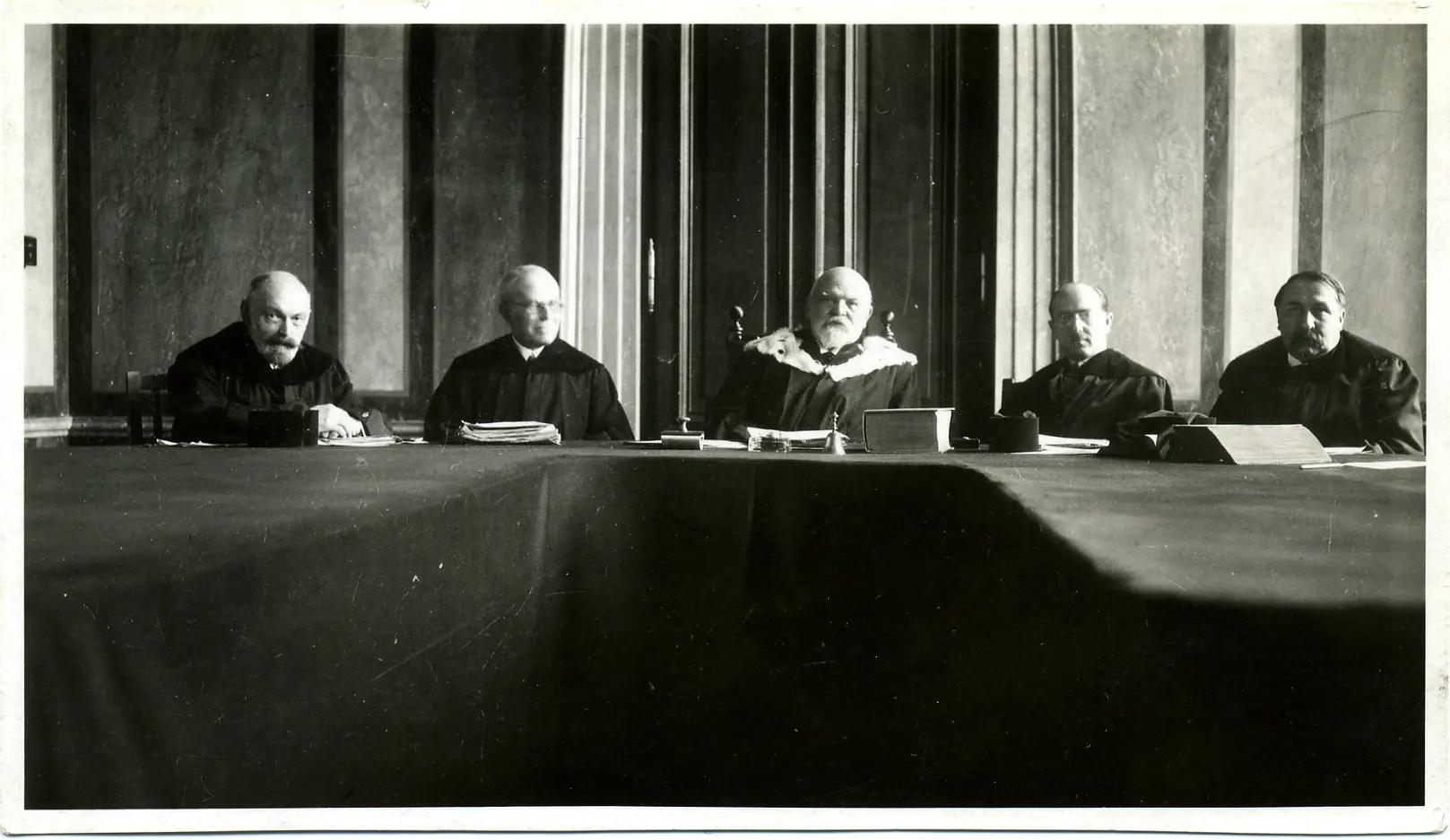

カール・レンナー首相の要請を受け、ケルゼンは1920年に制定された新たなオーストリア憲法の起草に携わり、この文書は今日でもオーストリア憲法の基礎となっている。ケルゼンは憲法裁判所の終身判事に任命された。この時期、彼はアドルフ・メルクルやアルフレート・フェアドロスと共にウィーン法学派を形成した。

1920年代初頭には、『主権の問題と国際法の理論』(1920年)、『民主主義の本質と価値』(1920年)、『社会学的・法学的国家概念』(1922年)、『オーストリア国法』(1923年)、『一般国家学』(1925年)、『議会主義の問題』など、政府、公法、国際法の分野で6つの主要な著作を発表した。1920年代後半には『自然法学および法実証主義の哲学的基礎』も発表している。

この時期、ケルゼンは法と国家の同一性という自らの理論を推進し、国家の政治的優位を主張するカール・シュミットの立場と対立した。ケルゼンは、現代ヨーロッパ型違憲審査制の発明者として、オーストリアとチェコスロバキアで1920年にこの制度が導入される上で中心的な役割を果たした。これはドイツ連邦共和国、イタリア、スペイン、ポルトガル、そして中央・東ヨーロッパの多くの国々で採用されるモデルとなった。この制度は、コモン・ロー諸国、特にアメリカ合衆国で一般的な、一般管轄裁判所が広範な違憲審査権を持つシステムとは異なり、憲法に関する紛争を専門に扱う独立した憲法裁判所を設置するものである。

しかし、オーストリア憲法裁判所の判事であったケルゼンは、特に州家族法における離婚規定の解釈を巡って政治的論争に巻き込まれた。ケルゼンは離婚規定に対し自由主義的な解釈を支持したが、彼を任命した政府は、カトリックが多数を占める国内の世論からの保守的な圧力に直面していた。このような保守化する風潮の中で、ケルゼンはオーストリア社会民主党に共感していると見なされ、1930年に憲法裁判所から解任された。

1.3. ヨーロッパ亡命期 (1930-1940)

1930年、ケルゼンはケルン大学の教授職を受け入れた。しかし、1933年にドイツでナチスが権力を握ると、彼はユダヤ人の祖先を持つために職を追われた。

彼はスイスのジュネーヴへ移り、1934年から1940年まで国際・開発研究大学院で国際法を教えた。この間、ハンス・モーゲンソウはドイツを離れてジュネーヴで教授資格論文を完成させ、これが彼の著書『規範の現実、特に国際法の規範:規範理論の基礎』として出版された。ケルゼンはモーゲンソウの論文の指導教官となり、ルール・オブ・ローを軽視する国家社会主義的な政治解釈に反対するモーゲンソウと共同で批判を展開し、彼らは生涯にわたる同僚となった。両者はナチスが完全に権力を掌握したドイツにおいて「ペルソナ・ノン・グラータ」となっていた。

1934年、52歳の時にケルゼンは彼の代表作である『純粋法学』の第一版を出版した。ジュネーヴ滞在中、彼は国際法に深く関心を持つようになった。この国際法への関心は、1929年のケロッグ・ブリアン条約に対する彼の否定的な反応から生じたものであり、彼はこの条約に見られる広範な理想主義と、交戦国の違法行為に対する制裁の認識の欠如を批判した。ケルゼンは、ケロッグ・ブリアン条約で十分に表現されていないと感じた、制裁-不法行為の法理論を強く支持するようになった。1936年から1938年まで短期間プラハのドイツ大学で教授を務めた後、1940年までジュネーヴに留まった。彼の国際法への関心は、特に国際戦争犯罪に関する著作で明確になり、アメリカへの移住後もこのテーマへの努力を倍加させた。

ケルゼンは1931年のエッセイ「誰が憲法の守護者となるべきか?」において、カール・シュミットがナチス・ドイツのために構想した権威主義的な行政権原理に対し、司法審査の重要性を明確に擁護した。このケルゼンとシュミットの論争は、彼らの著作の完全な形で2015年に英語翻訳された。

1.4. アメリカでの活動期 (1940-1973)

1940年、58歳のケルゼンと彼の家族は、最後の航海となるSSワシントン号に乗船し、6月1日にリスボンからヨーロッパを脱出した。彼はアメリカへ移り、1942年にはハーバード・ロー・スクールで権威あるオリバー・ウェンデル・ホームズ記念講義を行った。ハーバード大学ではロスコ・パウンドが彼の教員職を支持したが、ロン・フラーが反対した。フラーはケルゼンの法実証主義が自然法の立場と相容れないと考え、正義の問題に取り組まなければ法学の他の問題を真に理解できないと主張した。

1945年、ケルゼンはカリフォルニア大学バークレー校の政治学部の正教授となった。彼は1952年に正式に退職するまで同校に在籍した。この期間、ケルゼンは国際法や国際連合などの国際機関に関する問題にますます深く取り組んだ。1953年から1954年には、アメリカ海軍大学校で客員国際法教授を務めた。

ケルゼンのもう一つの実践的な功績は、1930年代から1940年代初頭の彼の著作が、第二次世界大戦後のニュルンベルク裁判と東京裁判における政治指導者や軍事指導者の大規模な訴追に影響を与えたことである。これらの裁判では1000件以上の戦争犯罪で有罪判決が出た。ケルゼンにとって、これらの裁判は彼が約15年間このテーマに捧げてきた研究の集大成であり、彼は1947年のエッセイ「ニュルンベルク裁判の判決は国際法において先例となるか?」などでこの問題について論じた。彼はまた、1943年の論文「国際法における集団的および個人的責任、特に戦争犯罪人の処罰に関する考察」や、1944年の論文「事後法の禁止規則と枢軸国戦争犯罪人の訴追」も発表している。

1945年4月25日にサンフランシスコで国際連合憲章の草案作成が開始された直後、ケルゼンはカリフォルニア大学バークレー校の新任教授として国際連合に関する700ページにわたる拡張された論文『国際連合法』(1950年)の執筆を開始した。1952年には国際法に関する著書『国際法原理』を英語で出版し、これは1966年に再版された。1955年には、冷戦の緊張が高まる中で、主要な哲学ジャーナル『倫理』に100ページのエッセイ「民主主義の基礎」を寄稿し、ソビエト型や国家社会主義型の政府に対する西洋型民主主義への情熱的なコミットメントを表明した。

この1955年の民主主義に関するエッセイは、ヨーロッパ時代の元学生であったエーリッヒ・フェーゲリンの1954年の政治に関する著書に対する彼の批判的立場をまとめる上でも重要であった。これに続き、ケルゼンの著書『新しい政治学』(2005年再版、1956年原版)では、フェーゲリンの政治に関する著書に見られる過剰な理想主義とイデオロギーに対する逐次的な批判を列挙した。1957年には、正義、法、政治に関するエッセイ集『正義とは何か?』を出版した。

ケルゼンの『世俗宗教』の2012年の遅れての出版には、いくつかの謎が残されている。このテキストは1950年代に、元学生のエーリッヒ・フェーゲリンの著作への攻撃として書き始められた。1960年代初頭には増補版が校正段階に入ったものの、ケルゼンの主張により撤回された。しかし、最終的にハンス・ケルゼン研究所がこの出版を決定した。これは、近代科学は宗教と同様の仮定の上に成り立っており、「新しい宗教」の形をなすという主張に対し、啓蒙思想の成果を覆そうとする全ての人々、特にフェーゲリンに対して、近代科学を力強く擁護するものである。

ケルゼンは1934年に出版した『純粋法学』を大幅に増補し、実質的に別の書物である「第二版」を1960年に刊行した。これは1967年に英訳版『ピュア・セオリー・オブ・ロー(Pure Theory of Law)』として出版された。

1.5. 私生活

ケルゼンは1912年にマルガレーテ・ボンディと結婚し、2人の娘をもうけた。彼の妻の甥(義理の甥)には、著名な経営学者ピーター・ドラッカーがいる。

1.6. 死

ハンス・ケルゼンは1973年4月19日、アメリカ合衆国カリフォルニア州オリンダで91歳で死去した。

2. 法哲学

本節では、ケルゼンの代表的な法理論である純粋法学、彼が確立した違憲審査制、法の階層構造と動的理論、そして実定法の脱イデオロギー化について解説する。

2.1. 純粋法学

ケルゼンの法理論「純粋法学」(Reine Rechtslehreドイツ語)は、法を拘束力のある規範の階層体系として記述することを目指し、それらの規範自体を評価することを拒否する。すなわち、法科学は法の政治から分離されるべきだと主張する。純粋法学の中心概念は、根本規範(Grundnormドイツ語)である。これは、理論によって前提される仮説的な規範であり、法体系内の全ての下位規範が、憲法以下、そこからその有効性、ひいてはその権威や拘束力を導き出すと理解される。これは論理的有効性(推論)ではなく、法的有効性である。ある規範が法的に有効であるのは、その規範を制定した機関がより上位の規範によって権限を与えられている場合に限られる。国際公法も同様に階層的であると理解される。このようにして、ケルゼンは、法的規範の有効性(その法的性格)は、神、擬人化された自然、擬人化された国家や国民といった超人間的な源に最終的に遡ることなく理解できると主張する。純粋法学は、自然法のいかなる思想も排除する厳密な法実証主義として意図されている。

ケルゼンの理論の主要な説明である彼の著書『純粋法学』は、1934年のジュネーヴ亡命中に第一版が、そしてカリフォルニア大学バークレー校を正式に退職した後に大幅に増補された第二版が1960年に出版された。第二版は1967年に『Pure Theory of Law』として英訳された。ケルゼンは主にドイツ語で執筆したが、フランス語と英語でも執筆した。彼の全集は『Hans Kelsen Werkeドイツ語』として、ハードコピーとオンラインの両方で出版されており、2042年までに32巻で完結する予定である。

2.2. 違憲審査制

ケルゼンは、現代ヨーロッパにおける違憲審査制のモデルを発明した。これは、1920年にオーストリアとチェコスロバキアで初めて導入され、後にドイツ連邦共和国、イタリア、スペイン、ポルトガル、および中央・東ヨーロッパの多くの国々で採用された。ケルゼンは、オーストリアの州憲法において、この制度の法規の主要な起草者であった。この制度は、アメリカ合衆国を含むコモン・ロー諸国で一般的な、一般管轄裁判所が第一審から最終審まで広範な違憲審査権を持つシステムとは異なり、司法制度内で憲法紛争を専門に扱う独立した憲法裁判所を設置するものである。

20世紀のケルゼンにとっての違憲審査制は、ジョン・マーシャルによって導入されたアメリカの憲法経験に基づくコモン・ローの伝統から継承されたものであった。この原則がヨーロッパ、特にケルゼンのもとに到達したとき、マーシャルのコモン・ロー版の違憲審査制を憲法制定法という形で法典化する問題が、ケルゼンにとって明確なテーマとなった。オーストリアとチェコスロバキア両国の憲法を起草するにあたり、ケルゼンは違憲審査制の範囲を、ジョン・マーシャルが当初受け入れたよりも狭い焦点に慎重に限定した。ケルゼンはオーストリアの違憲審査裁判所の終身判事に任命され、1920年代にはほぼ10年間この裁判所に在籍した。

2.3. 法の階層構造と動的理論

法を理解し適用する過程の構造的記述のためのモデルとしての法の階層構造は、ケルゼンにとって中心的であり、彼はウィーン大学の同僚アドルフ・メルクルから直接このモデルを採用した。ケルゼンにとって、法の階層的記述の主要な目的は3つあった。第一に、彼の著書『純粋法学』の第4章で詳述された彼の静的法理論を理解する上で不可欠であった。第二版では、この静的法理論に関する章は100ページ近くに及び、この専門分野の法学者にとって独立した研究テーマとなり得る包括的な研究であった。第二に、それは相対的な集権化または分権化の尺度であった。第三に、完全に集権化された法体系は、その階層の最も根本に位置づけられるため、他のどの規範にも劣らない独自の根本規範(または基本規範)に対応するものであった。

法の動的理論は、ハンス・ケルゼンの政治哲学を議論するこのセクションで、彼が『純粋法学』のページ内で静的法理論の議論からその説明を分離したのと全く同じ理由で、特別に強調されている。法の動的理論とは、社会文化的活動の領域における政治的議論の結果として、新たな法が制定され、すでに確立された法が改訂されることを可能にする国家の明確かつ非常に鋭く定義されたメカニズムである。ケルゼンは、『純粋法学』の改訂版で、法の動的理論が持つ中心的な重要性を議論するために、最も長い章の一つを割いている。その長さは約100ページに及び、本全体に対するその中心的な意義を示唆しており、ケルゼンがこの本で扱っている他のテーマを補完する独立した書籍として研究することもほぼ可能である。

2.4. 実定法の脱イデオロギー化

世紀末ヨーロッパにおける彼の教育と法学研修の期間中、ケルゼンは、自然法の定義が非常に曖昧であるという問題を抱えていた。それは、その言葉を使いたい数多くの情報源によって、形而上学的、神学的、哲学的、政治的、宗教的、またはイデオロギー的要素を持つものとして提示され得るものであった。ケルゼンにとって、この自然法の定義の曖昧さは、法の科学を理解する現代的なアプローチにおいては実践的な意味で利用不可能にさせた。ケルゼンは、彼自身の時代における自然法の使用に伴う多くの曖昧さ、および通常自然法の影響範囲から切り離されているかに見える文脈においてさえ、それが実定法の受容に与える負の影響に対処するために、実定法を明確に定義した。

20世紀の現代法に求められる法の科学と法学的科学の再定義は、ケルゼンにとって重大な関心事であった。ケルゼンは、自然科学とその因果推論の関連する方法論と、彼が法科学により直接適合していると見なした規範的推論の方法論との間の多くの区別を詳述する単行本を執筆した。法の科学と法学的科学は、法の純粋理論の発展と、曖昧なイデオロギー的要素が20世紀の現代法の発展に不当な影響を与えることを排除するという一般的なプロジェクトにおいて、ケルゼンにとって非常に重要な方法論的区別であった。晩年、ケルゼンは規範に関する彼の思想を包括的に発表することに取り組んだ。未完の原稿は死後『規範の一般理論(Allgemeine Theorie der Normenドイツ語)』として出版された。

3. 政治哲学

ケルゼンの政治哲学における主要なテーマ、すなわち国家概念と主権、民主主義とその価値、そしてマルクス主義およびボルシェヴィズムへの批判、国家と社会の区別について論じる。

ケルゼンの最初の著書はダンテ・アリギエーリの政治哲学についてのものであり、彼が法哲学とその実践的応用について本格的に書き始めたのは2冊目からであった。ケルゼンの政治哲学は、ロナルド・ドゥオーキンやジョン・ハート・エリといった、ケルゼンの死後に活躍した学者たちの思想に最も近いと評されている。

ケルゼンは1927年に、彼の純粋法学の多くを決定づけたこの方法論的視点におけるカント主義への負債を認めている。「法科学に不可欠な方法の純粋性は、カントの『あるべきこと(Ought)』と『事実(Is)』の対比ほど鋭く、どの哲学者によっても保証されているようには思えなかった。したがって、私にとってカント哲学は、最初から私を導く光であった」。ケルゼンのカントへの高い評価は、より最近の学者ではジョン・ロールズにも見られる。ケルゼンとロールズは共に、カントの『永遠平和』(1795年)と『普遍史の理念』(1784年)を強く支持した。

『正義とは何か?』の中で、ケルゼンは社会正義に関する彼の立場を示し、「例えば、いわゆる計画経済によって人々の経済状況が根本的に改善され、全員に等しく社会保障が保証されることが証明できると仮定しよう。しかし、そのような組織は、全ての個人の自由が廃止された場合にのみ可能である。計画経済が自由経済よりも望ましいかという問いへの答えは、個人の自由と社会保障の価値のどちらを選ぶかという我々の決定にかかっている。したがって、個人の自由が社会保障よりも高い価値を持つか、あるいはその逆かという問いに対しては、主観的な答えしかできない」と述べた。

ケルゼンの多岐にわたる関心の中で、彼の政治哲学における五つの主要な関心領域は、彼の生涯を通じて中心的な影響を及ぼした。これらは、(i)主権、(ii)法-国家同一性理論、(iii)国家-社会二元論、(iv)集権化-分権化、そして(v)法の動的理論である。

3.1. 国家概念と主権

20世紀の現代法の文脈における主権の定義と再定義は、1920年からケルゼンの晩年まで、彼の政治哲学の中心的なテーマとなった。国家の主権は、国家とその関連社会を統治する法の管轄領域を定める。第一次世界大戦の終結後、ケルゼンの関心が国際法とその多様な含意に包括的に拡大するにつれて、明確に定義された主権の原則はますます重要になった。主権を持つ国境が存在する状況での国際法の規制は、国際法の原則を適用する上でケルゼンにとって大きな障壁となるか、または国際法の地政学における進歩と有効性を大いに促進する主権の緩和領域を表すものであった。ケルゼンは「主権という概念からは、主権の定義の中に意図的に組み込んだもの以外は何も導き出すことはできない」と述べ、主権を危険な概念と見ていた。

3.2. 民主主義とその価値

ケルゼンは、政治的相対主義と妥協に基づくシステムとしての代議制民主主義を強く擁護し、全体主義体制およびイデオロギーとの対比において民主主義の本質に関する彼の見解を論じた。彼は、1955年の「民主主義の基礎」というエッセイの中で、冷戦期の緊張が高まる中で、ソビエト型や国家社会主義型の政府に対する西洋型民主主義への情熱的なコミットメントを表明した。彼はまた、ヨーゼフ・シュンペーターの『資本主義・社会主義・民主主義』における代議制民主主義の擁護を取り上げ、シュンペーターが予期せず社会主義に好意的な立場をとったにもかかわらず、シュンペーターの著書の民主主義に友好的な解釈は擁護可能であると感じた。ケルゼンは、シュンペーターの「自分の信念の相対的有効性を認識しつつも、揺るがずにそれを擁護する」という強い確信を、自身の民主主義の擁護と一致するものとして引用している。

3.3. マルクス主義とボルシェヴィズム批判

ケルゼンは、オーストリア・マルクス主義のオットー・バウアーやマックス・アドラーとも交流し、政治的には社会民主主義に共感していたものの、特定の政党には関与せず中立の立場を保ち続けた。しかし、ロシア革命の実態が明らかになるにつれて、民主主義を否定するボルシェヴィズムやマルクス主義を『社会主義と国家』(1920年)や『民主主義の本質と価値』(1920年/1929年改訂増補版)において厳しく批判した。

『社会主義と国家』では、共産党宣言(以下『宣言』)が革命によってプロレタリアを支配階級に高めて民主制を闘い取ると宣言することに対し、多党制においてはプロレタリアの支配を樹立する目的のために「民主主義を闘い取る」ことは目的を実現する手段とはならないとケルゼンは指摘する。国民が普通選挙を通じて政治参加する民主制においては、労働者も雇用者も、プロレタリアもブルジョワジーも政治的に同権であるため、政治的には階級支配は生じない。また、民主制において支配権を持ちうるのは政党であり、したがって政権を奪取するのはプロレタリア「階級」ではなく、プロレタリア政党であると主張した。

『宣言』が、ブルジョワ階級に代わって、各人の自由な発達こそ万人の自由な発達の条件となるような結合体(アソシエーション)が登場すると述べることに対し、ケルゼンは、ここでは既存の民主制が階級支配であると前提され、さらにその階級支配を国家と同一とするという二重の誤りがあると批判した。搾取と階級対立が消滅した社会では労働によらない収入が認められていないため、万人に対して労働強制が必要であると『宣言』は述べるが、ケルゼンは、搾取が廃絶されれば人間性が根本的に変化し、万人が自発的に労働するようになるか疑問であり、また、不可避の例外や生産関係以外の動機から生じる違反に対しては強制をもって社会秩序を守る必要が生じると指摘した。さらに、搾取と階級対立の消滅が、宗教的情熱、嫉妬、名誉欲、性欲などの社会的均衡を撹乱する非経済的諸要因を消滅させることにはならないとも述べた。『宣言』が人間が一切の国家的強制からの解放を主張することに対し、むしろ人間の自然な不平等が発現することにもなるだろうとケルゼンは述べている。

社会主義は、無政府状態を平等の秩序であると同時に自由の到来を約束するが、ケルゼンはここに矛盾があるとし、社会主義とは計画的・合理的な社会秩序であって、自然的秩序とはならないと指摘した。秩序の規制が複雑化すればするほど、その目的達成のための強制は必要となっていく。マックス・アドラーなどのマルクス主義者がプロレタリアは特定の階級ではなく全社会の代表者であると説いたことに対し、ケルゼンは、プロレタリアが唯一の政治的権利の享有者であり、その党員のみが選挙権を享有するという主張は、特定の社会観の政治的理念を独断的に絶対化したもので、貴族制的・専制制的支配の用いる典型的な擬制であり、神権制のイデオロギーであると批判した。また、「人民代表機関が真の共同体意志を表明する」という主張は、社会主義の諸党派が互いに激烈に対立することからも甚だ疑わしいと述べた。

ケルゼンによれば、プロレタリア独裁は民主制に対立する専制制の一形態であり、正義について絶対的価値を前提とする立場であり、相対的な価値を認める批判的・相対主義的世界観と対立する。民主制は、その時々の多数者の意思に支配権を委ねるが、その多数意見が絶対的な善・絶対的正義であるという保障を与えず、民主制における多数者の支配においては、少数者の存在を前提するのみならず、政治的に承認し、それに保護さえも加え、あらゆる政治的信念の価値は相対的である。民主制では、政治的信念や政治理念の絶対的妥当性は不可能であり、他を排除して特権を独占するような政治的絶対主義は否定される。

『民主主義の本質と価値』では、レーニンが「国家と革命」などで議会性の廃止を主張したことに対し、レーニンは議会制を論破できていないし、ボルシェヴィキがロシア・ソヴィエト憲法で樹立したのは代議制度であったとケルゼンは指摘した。ソヴィエト憲法では「労働者」(勤労人民)のみが選挙権を持つとされ、精神労働者(頭脳労働者)、小手工業者、小農などは選挙権を持たなかった。また、ソ連において選挙民の単位が「職場」とされ、そこから地区ソヴィエト、州ソヴィエト、全ロシア会議へと代表が送り出され、「代議員と選挙民は恒常的で生きた結びつきをもつ」ことが要請されたことについては、経済生産の政治化を招き、生産体制を危うくすると批判した。近代的な先進国では直接民主制は実行不可能であり、古代都市国家において直接民主制が可能であったのは、政治的有権者集団と勤労者集団(奴隷)が分離されていたからであるとケルゼンは述べた。先進国で民意と代表者との結びつきを密接にしようとすれば、むしろ議会性は肥大すると指摘した。マルクス主義者が「ブルジョワジーの代表制民主主義」を単なる「おしゃべり小屋」にすぎないと否定するが、ソヴィエトやレーテ(評議会)もまた代表機関であり、ピラミッド型の構造をもつ無数の議会であったとケルゼンは指摘する。

マルクス主義は、多数決原理は利害対立の調整には不適当であり、「階級対立による分裂した社会」には適用不可能であるとし、階級対立を、平和的で民主的な調整ではなく「革命的暴力」によって、つまり専制的・独裁的に克服することを前提とする。しかし、多数決原理の否定とは妥協の否定であり、妥協とは社会秩序を創造する自由の理念に基づいた、理念的な全員一致への現実的な近似値であるとして、ケルゼンはマルクス主義による多数決原理の否定は合理的には正当化されえないと批判する。マルクス主義は「形式的民主主義か独裁か」と選択を迫るが、ケルゼンは、民主主義こそが事実上の権力状況に適合した唯一の表現形態であり、左右に振れる政治的振り子が最後に戻っていく静止点であると述べた。マルクス主義は階級対立を流血革命によって解決しようとして破局に導いたが、議会制民主主義では対立を平和的、漸進的に調整していこうとする。議会制民主主義のイデオロギーは、社会的現実においては到達できない自由であるが、その現実は平和である。

マルクス主義は、多数決原理にもとづく「ブルジョワ民主主義」に対して、平等量の財産を保障する「プロレタリア民主主義」と対置するが、ケルゼンはこのような対置は否定されねばならないと述べた。ケルゼンによれば、民主主義の第一義的な理念とは、平等ではなくて、自由の価値である。歴史上、民主主義をめぐる闘争とは、政治的自由をめぐる闘争であり、民衆の立法・執行への参与を求める闘争であった。万人は、可能な限り、そして平等に自由でなければならないし、平等に国家意志の形成に参与すべきであるとケルゼンは主張した。

ボルシェヴィズムは、「形式的民主主義」に対立する社会的民主主義を実現すると称し、「社会的正義の実現者」を名目とした独裁体制を「真の民主主義」であると標榜するが、これは自由の観念を正義の観念にすり替えた言葉の濫用であり、現代民主主義をもたらした人々の功績への不当な誹謗であるとケルゼンは批判する。マルクスらは圧倒的多数を占めるプロレタリアが階級状況を自覚すれば、多数決によって権力を掌握できるとし、民主主義とプロレタリア独裁が両立しうると考えていた。しかし、19世紀の民主主義の発展において、プロレタリアは国民の圧倒的多数にはならなかったし、それどころか、プロレタリアによる社会主義が権力独占を達成した国においてさえも、プロレタリアは少数にとどまった。この事実によって、マルクス主義政党は「民主主義では権力は掌握できない」として民主主義の理想を放棄し、政治的ドグマの絶対主義、およびそのドグマを体現する政党による絶対主義的支配という独裁制となった。万人に超越する「絶対善」の権威に対して、人々は服従以外の態度をとりえない。この服従とは「絶対善」を占有する立法者の権威的人格への信仰に依拠するものであるが、「絶対的真理」「絶対的価値」という前提は、民主主義にとって絶望的であるとケルゼンは述べた。

マルクス主義の絶対主義的世界観に対して、民主主義は、批判的な相対主義的世界観を前提とし、それゆえに、すべての人間は、他者に対して常に場所を譲る用意をしていなければならないことが前提とされる。民主主義では、反対者も政治的に承認され、その基本権も保護され、対立の調整において、一方の意見が他方を否定して全面的・無条件で採択されることはなく、特定の政治的主張の価値は相対的であり、政治綱領や政治信念による絶対的支配を求めることはできないとケルゼンは述べた。民主主義は、政治的相対主義の表現であって、政治的絶対主義に対立するのである。

民主主義は万人の政治的意志を平等に評価し、あらゆる政治的信念・政治的意見、およびその表現としての政治的意志を平等に尊重する。それゆえに、民主主義は、あらゆる政治的信念に対して、平等な表現の機会、人々の心を把握するための自由競争の機会を与える。

共産主義者は、プロレタリアの心を独裁に向かわせるために、民主主義を誹謗し、民主主義への信頼を失墜させようとするが、プロレタリアの政治的向上に適合した体制とは民主主義であるとケルゼンは主張する。また、ケルゼンはロシア共産主義のほかにも、ドイツの民族社会主義(ナチス)も反民主主義運動であると批判した。

3.4. 国家と社会の区別

法と国家の同一性という明示的な解釈を支持する必要性を認めた後も、ケルゼンは、社会が哲学、社会学、神学、形而上学、政治学、宗教に関する議論と論争を許容し、さらに奨励する必要性を認識することに同様に敏感であった。文化と社会は、立法および憲法の規範に従って国家によって規制されるべきである。ケルゼンは、宗教、自然法、形而上学、芸術など、文化の多様な属性の発展のために、広範な意味での社会の領域を認識していた。非常に重要なことに、ケルゼンは、例えば正義に関する議論は社会と文化の領域に適切であり、法の中でのその普及は非常に狭く疑わしいという強い傾向を彼の著作で示すようになった。ケルゼンにとって、20世紀の現代法は、法の科学が新たな世紀の地政学的および国内的ニーズに応答する効果的な方法で進歩することを許容するためには、哲学的正義の責任ある議論を非常に慎重かつ適切に区別する必要があるだろうと主張した。

4. 影響と評価

ケルゼンの法思想が後世の学者に与えた学術的影響と継承、彼の理論に対する主な批判と論争、そして彼を顕彰する研究所や受賞歴について概説する。

4.1. 学術的影響と継承

ケルゼンの思想は、彼の出身地で多くの学者に継承され発展した。特にオーストリアのウィーン法学派と、チェコスロバキアのブルノ学派(フランチシェク・ヴァイルが主導)が著名である。ウィーン法学派は、ケルゼンによってアドルフ・メルクル、アルフレート・フェアドロスらとともに形成された。英語圏、特に法学の「オックスフォード学派」においては、ケルゼンの影響はH・L・A・ハート、ジョン・ガードナー、レスリー・グリーン、ジョゼフ・ラズの著作に顕著に見られるとされ、「厳しい批判という裏を返せば、ジョン・フィニスの著作にも見られる」とされている。ケルゼンに関する主要な英語圏の著者には、ロバート・S・サマーズ、ニール・マコーミック、スタンリー・L・ポールソンがいる。

日本においては、清宮四郎が1925年頃に、尾高朝雄が1928年頃にケルゼンに師事した。この期間、両者は法学の新たな理論を学び、後に日本の法学教育と法制度に大きな影響を与えることとなる。そのほか、横田喜三郎、宮沢俊義、鵜飼信成、碧海純一、長尾龍一らがケルゼンの影響を強く受けた。また、ケルゼンの弟子であった刑法学者ヘレン・シルヴィング(1906年-1993年)教授は、韓国の著名な刑法学者であり、ソウル大学総長を務めた劉基天博士と夫婦であった。

4.2. 主な批判と論争

ケルゼンの生涯を通じて、彼は広範な法理論と実践への貢献を代表する、非常に権威ある立場を維持した。法学研究において、彼の生前も死後も、彼の意見を刺激し、しばしば極端に二分する能力を持つ学者は少なかった。その顕著な例の一つが、彼が導入し発展させた「根本規範(Grundnorm)」という概念である。その受容の簡潔な歴史は、ケルゼンがキャリアの多くの時点で巻き込まれた多くの類似した議論を例示している。

根本規範に関するケルゼンの元々の用法は、ウィーン大学の同僚アドルフ・メルクルの著作に最も近い先行例が見られる。メルクルは、法を規範の階層的関係として理解するための構造的研究アプローチを発展させており、それは主に規範が相互に上位または下位であるという関係に基づいていた。ケルゼンは、メルクルのアプローチの多くを、彼の『純粋法学』の最初の版(1934年)と改訂版(1960年)の両方で自身の提示に取り入れた。ケルゼンにとって、根本規範の重要性は大きく二重であり、それは、第一に、規範間の上位関係が最終的に他のいかなる規範にも劣らない規範にたどり着くという論理的回帰を重要に示し、第二に、分散型政府の存在や法秩序とは対照的な、完全に集権化された法秩序の概念とケルゼンが関連付けた重要性を表すものであった。

この概念の別の受容の形は、1911年のヘルマン・コーエンの著作との初期の関わり以来、ケルゼンを新カント派として解釈しようとするかなり広範な試みから生まれた。コーエンは当時を代表する新カント派であり、ケルゼンは彼自身のやり方で、コーエンが彼の著作の書評で表明した多くの思想に好意的であった。ケルゼンは、これらの資料を自身の著書の実際の執筆には使用していないと主張したが、コーエンの思想はそれ自体として彼にとって魅力的であった。このことは、ケルゼンがコーエンの著作との出会い後、新カント派になったのか、あるいは彼が1911年に初めて著書を執筆した際に主張したような、彼自身の非新カント派の立場を維持できたのかどうかについて、ケルゼン学界で最も長く続く議論の一つとなっている。

新カント派がこの問題を掘り下げると、根本規範の存在が厳密に象徴的なものなのか、それとも具体的な基礎を持つものなのかという議論にケルゼンは巻き込まれた。この議論は、根本規範という用語の妥当性について、ハンス・ヴァイヒンガーの「あたかも(as-if)」という仮想的構成の一部として解釈されるべきか、それともより実践的な解釈として、主権国家の連邦憲法に直接かつ具体的に匹敵するものとして、その下にすべての地域および地方の法が組織され、それより上位の法が存在しないものと見なされるべきか、というさらなる分裂を生んだ。ケルゼンは異なる文脈で異なる好みを示しており、一部の新カント派は、晩年のケルゼンが新カント派の文脈で使用される場合、主にこの用語の象徴的な解釈を支持したと主張している。新カント派によるケルゼンの解釈は、さらに3つのサブグループに細分化され、それぞれが根本規範の意味について独自の解釈を持っていた。(a)マールブルク新カント派、(b)バーデン新カント派、そして(c)彼自身の新カント派のケルゼン的解釈(1911年~1915年頃の彼の「分析言語的」段階)であり、この主題に関する彼の著作はしばしばこれらに関連付けられている。

ケルゼンは、1911年の教授資格論文で、当時の公法の主流の見解であったゲオルグ・イェリネックやカール・フリードリヒ・フォン・ゲルバーの意見と対峙し、議論を展開した。ケルゼンはイェリネックの講義をハイデルベルクで受講した後、イェリネックが設定した限界を超えて研究を拡張する必要性に従って自身の解釈を方向付けた。ケルゼンにとって、法秩序の効果的な運用には、イェリネックが好ましい形式として採用した条件を実質的に超える条件で、法秩序を政治的影響から分離する必要があった。彼の1911年の論文に対し、ケルゼンはヘルマン・コーエンが主導する新カント派から異論を唱えられた。彼らは、ケルゼンには新カント派の重要な洞察が開放されているが、ケルゼン自身はその潜在的な解釈を最大限に発展させていないと主張した。サラ・ラギは、ケルゼンと彼の1920年代の民主主義に関する著作に関する著書の中で、ケルゼンによるイェリネックの改訂された慎重な受容を詳述している。ケルゼンは、ジョン・マーシャルとアメリカの憲法経験をモデルとして、1910年代のオーストリアとチェコスロバキアの憲法に司法審査を組み込むための条項の主要な起草者であった。

この議論に加えて、ケルゼンはカール・シュミットと、主権の定義と国際法におけるその解釈に関連する問題について別の議論を開始した。ケルゼンは、国家が政治的論争よりも法の支配を遵守するという原則に深くコミットしたが、シュミットは、国家が政治的命令に従うという異なる見解を主張した。この議論は、第二次世界大戦に至る1920年代と1930年代を通じて世論を二分しただけでなく、1973年のケルゼンの死後も数十年にわたって続いている。

ケルゼンがヨーロッパ時代に巻き込まれた論争の3番目の例は、第一次世界大戦とヴェルサイユ条約の政治的および法的結果に関して多くの人が感じた深刻な失望をめぐるものであった。ケルゼンは、ドイツの政治指導者と軍事指導者に関連する無罪は、もはや無視できない国際法の重大な歴史的欠陥を示していると信じていた。ケルゼンは、1930年代から1940年代にかけての彼の著作の多くを、この歴史的欠陥を覆すことに捧げ、第二次世界大戦終結時のニュルンベルク裁判と東京裁判における政治指導者および軍事指導者の戦争犯罪裁判を確立するという国際的な先例に貢献することに成功するまで、深く議論された。

アメリカ時代におけるケルゼンの批判的な受容は、第二次世界大戦後の戦争犯罪法廷の設立における彼の参加と役割が前述されている。第二次世界大戦の終結と国際連合の開始は、1940年以降のケルゼンにとって重要な関心事となった。ケルゼンにとって、原則として、国際連合は、彼が以前の著作で記録した以前の国際連盟とその数多くの欠陥からの重要な段階の変化を潜在的に表すものであった。ケルゼンは、国際連合に関する彼の700ページにわたる論文『国際連合法』(1950年)と、その後の200ページの補遺を執筆し、これは1950年代と1960年代に10年以上にわたって国際連合を研究する上で標準的な教科書となった。

ケルゼンはまた、冷戦の議論に重要な貢献をし、ボルシェヴィズムや共産主義に関する著書を出版し、それらを民主主義と比較して成功の少ない政府形態であると論じた。ケルゼンにとって、これは特に『純粋法学』(1934年、第一版)との関連で異なる政府形態の互換性の問題に取り組む場合に当てはまった。

1960年に出版されたケルゼンの主著『純粋法学』の第二版の完成は、1934年に出版された第一版と同様に、国際法学界に大きな影響を与えた。ケルゼンは、彼の立場を擁護する上で法科学の適用をたゆまず擁護し、法科学の領域がその主題に十分であるとは確信していない批判者と常に confront した。この議論は21世紀になっても続いている。

また、第二次世界大戦後には、彼の法実証主義が、彼自身が強く批判したナチスによって法の不法行為を正当化するために利用されたのではないか、という批判も生じた。特に、グスタフ・ラートブルフに代表される自然法論がドイツ連邦憲法裁判所において採用され、法実証主義の立場が弱まる中で、ケルゼンの思想の地位も一時的に低下したように見えた。しかし、ナチスの「法的違法性」はケルゼンの責任によるものではなく、むしろ彼が法哲学を深め、法学の学術性を高めたと擁護する見解も少なくない。法実証主義をめぐる論争を超えて、彼の理論が20世紀の法哲学史に多大な影響を与えたことは広く認められている。

アメリカ合衆国におけるケルゼンの批判者には、カール・リュウェリンやハロルド・ラスキがいた。リュウェリンはケルゼンに対する確固たる反実証主義者として、「私はケルゼンの著作を、彼が『純粋法』と考えているものから一時的に目を離したことから生じる副産物を除けば、全く不毛なものと見なしている」と述べた。1955年の民主主義に関するエッセイの中で、ケルゼンはヨーゼフ・シュンペーターの民主主義と資本主義に関する著書における代議制民主主義の擁護を取り上げた。シュンペーターは予期せず社会主義に好意的な立場をとったが、ケルゼンはシュンペーターの著書の民主主義に友好的な解釈を擁護できると感じ、「自分の信念の相対的有効性を認識しつつも、揺るがずにそれを擁護する」というシュンペーターの強い確信を、自身の民主主義の擁護と一致するものとして引用した。ケルゼン自身は、民主主義と資本主義の関連性の広範さについて、混合した発言をしている。

ケルゼンの1973年の死後も、彼の生前の論争や批判的な議論の多くは続いた。確立された法学者の間で意見を二分するケルゼンの能力は、彼の死後も彼の著作の受容に影響を与え続けた。欧州連合の形成は、シュミットとの集権化の程度と国家主権への影響に関する彼の多くの議論を呼び起こした。H・L・A・ハートとの対比は、アングロ・アメリカ型の法実証主義と大陸型の法実証主義を区別する上で依然として影響力を持っている。これらの対照的な形式の含意は、国内および国際レベルの調査における法学研究と法学の応用における継続的な議論の一部となっている。

4.3. 研究所と顕彰

ハンス・ケルゼンの90歳の誕生日を記念して、オーストリア連邦政府は1971年9月14日に「ハンス・ケルゼン研究所」の設立を決定した。この研究所は1972年に活動を開始した。その任務は、純粋法学とそのオーストリア内外での普及を文書化し、純粋法学の継続と発展を情報提供し奨励することである。この目的のために、Manz出版社を通じて、現在30巻以上の書籍シリーズを刊行している。研究所はケルゼンの著作の権利を管理しており、未出版の論文から『規範の一般理論』(1979年、1991年翻訳)や『世俗宗教』(2012年、英語で執筆)などの複数の著作を編集している。研究所のデータベースはログイン登録でオンラインで無料で利用できる。研究所の創設ディレクターであったクルト・リンホーファーとロベルト・ヴァルターは、それぞれ1993年と2010年に死去するまでその職を務めた。現在のディレクターは、クレメンス・ヤブロナー(1993年以降)とトーマス・オレホフスキー(2011年以降)である。

2006年には、フリードリヒ・アレクサンダー大学エアランゲン=ニュルンベルクにマティアス・イェシュテートの指揮のもと、ハンス・ケルゼン研究センターが設立された。2011年にイェシュテートがアルベルト・ルートヴィヒ大学フライブルクに赴任した後、このセンターは移転した。ハンス・ケルゼン研究センターは、ハンス・ケルゼン研究所と協力し、Mohr Siebeck出版社を通じて、ケルゼンの著作の歴史的批判版を出版しており、これは30巻以上になる予定である。2023年8月現在、最初の8巻がMohr-Siebeck出版社から出版されている。

トーマス・オレホフスキーによるケルゼンの包括的な伝記『ハンス・ケルゼン:法学者の伝記』(Hans Kelsen: Biographie eines Rechtswissenschaftlersドイツ語)が2020年5月に出版された。

ケルゼンは以下の栄誉と賞を受章している。

- 1938年:アメリカ国際法学会名誉会員

- 1953年:カール・レンナー賞

- 1960年:フェルトリネッリ賞

- 1961年:ドイツ連邦共和国功労勲章大十字星章

- 1961年:オーストリア科学芸術勲章

- 1966年:ウィーン市名誉勲章

- 1967年:オーストリア共和国功労大栄誉金章

- 1981年:ウィーンのラントシュトラーセ(第3区)にケルゼン通りが命名された。

5. 著作

- 『ダンテの国家論』(Die Staatslehre des Dante Alighieriドイツ語)1905年

- 『国法学の主要問題』(Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatzeドイツ語)1911年

- 『主権の問題と国際法の理論』(Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechtsドイツ語)1920年

- 『社会主義と国家:マルクス主義政治理論の一研究』(Sozialismus und Staat: Eine Untersuchung der politischen Theorie des Marxismusドイツ語)1920年

- 『民主主義の本質と価値』(Vom Wesen und Wert der Demokratieドイツ語)1920年(1929年改訂増補版)

- 『社会学的国家概念と法学的国家概念』(Der soziologische und der juristische Staatsbegriff. Kritische Untersuchung des Verhältnisses von Staat und Rechtドイツ語)1922年

- 『オーストリア国法』(Österreichisches Staatsrecht: Ein Grundriss entwicklungsgeschichtlich dargestelltドイツ語)1923年

- 『マルクスかラサールか:マルクス主義政治理論における変遷』(Marx oder Lasalle : Wandlungen in der politischen Theorie des Marxismusドイツ語)1924年

- 『一般国家学』(Allgemeine Staatslehreドイツ語)1925年

- 『自然法学および法実証主義の哲学的基礎』(Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre und des Rechtspositivismusドイツ語)1928年

- 『誰が憲法の守護者となるべきか?』(Wer soll der Hüter der Verfassung sein?ドイツ語)1931年

- 『純粋法学:法科学的問題への序論』(Reine Rechtslehre: Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematikドイツ語)1934年

- 改訂増補版第二版 1960年

- 『報復と因果性:社会学的研究』(Vergeltung und Kausalität: Eine soziologische Untersuchungドイツ語)1941年

- 『国際関係における法と平和』(Law and Peace in International Relations英語)1942年

- 『社会と自然』(Society and Nature英語)1943年

- 『法による平和』(Peace Through Law英語)1944年

- 『法と国家の一般理論』(General Theory of Law and State英語)1945年

- 『ボルシェヴィズムの政治理論:批判的分析』(The Political Theory of Bolshevism: A Critical Analysis英語)1948年

- 『国際連合法:その根本問題の批判的分析』(The Law of the United Nations: a critical analysis of its fundamental problems英語)1950年

- 増補版『国際連合法の最近の動向』(Recent Trends in the Law of the United Nations英語)1951年

- 『国際法原理』(Principles of International Law英語)1952年

- 『正義とは何か?』(Was ist Gerechtigkeit?ドイツ語)1953年

- 「民主主義の基礎」(Foundations of Democracy英語)1955年

- 『憲法の機能』(The Function of a Constitution英語)1964年

- 『法と道徳哲学のエッセイ集』(Essays in Legal and Moral Philosophy英語)1973年(死後出版)

- 『規範の一般理論』(Allgemeine Theorie der Normenドイツ語)1979年(死後出版)

- 『純粋法学における新カント派の役割:ザンダーとケルゼン間の論争』(Die Rolle des Neukantianismus in der Reinen Rechtslehre: Eine Debatte zwischen Sander und Kelsenドイツ語)1988年(死後出版)

- 『世俗宗教:現代社会哲学、科学、政治の「新宗教」としての誤解に対する論争』(Secular Religion: A Polemic against the Misinterpretation of Modern Social Philosophy, Science, and Politics as "New Religions"英語)2012年(死後出版)

5.1. 邦訳

- 『自然法学と法実証主義』(黒田覚訳、大畑書店 1932年)

- 『法と国家』(鵜飼信成訳、東京大学出版会、1952年、UP選書1969年)

- 「民主政治の真偽を分つもの」(古市恵太郎訳 理想社 1959年)

- 『ハンス・ケルゼン自伝』(慈学社、2007年)長尾龍一訳

5.2. 選集

ケルゼン選集、1973~1979年に木鐸社で刊行

- 選集1『自然法論と法実証主義』(1973年)長尾龍一・黒田覚訳

- 選集2『マルクス主義法理論の考察』服部栄三、高橋悠訳、1974年

- 選集3『正義とは何か』宮崎繁樹ほか訳、1975年

- 選集4『ヤハウェとゼウスの正義--古代宗教の法哲学』1975年、長尾龍一訳

- 選集5『法学論』森田寛二、長尾龍一訳、1977年

- 選集6『社会主義と国家--マルクス主義政治理論の一研究』1976年、長尾龍一訳

- 選集7『神と国家 : イデオロギー批判論集』長尾龍一訳、1977年

- 選集8『ダンテの国家論』長尾龍一訳、1977年

- 選集9『デモクラシー論』上原行雄、長尾龍一、森田寛二、布田勉訳、1977年

- 選集10『プラトニック・ラヴ』1979年 長尾龍一訳

5.3. 著作集

ハンス・ケルゼン著作集が慈学社より刊行されている。

- 著作集1『民主主義論』上原行雄、長尾龍一、森田寛二、布田勉訳、2009年

- 「民主制の本質と価値」「民主制」「政治体制と世界観」「民主政治の真偽を分つもの」改訳、附録「Demokratie und Weltanschauung」(アドルフ・メンツェル著 1921年)収録

- 著作集2『マルクス主義批判』矢部貞治、服部栄三、高橋悠、長尾龍一訳

- 「社会主義と国家」「Marx oder Lasalle」「ボルシェヴィズムの政治学的批判」「マルクス主義法理論の考察」収録

- 著作集3『自然法論と法実証主義』2010年

- 『正義とは何か』も収録

- 著作集4『法学論』新正幸、今井弘道、竹下賢、長尾龍一、森田寛二訳

- 『国法学の主要問題』序文、「法学的方法と社会学的方法の差異について」「法科学は規範科学か文化科学か」『主権の問題と国際法の理論』序文、「社会技術としての法」「国際法違反行為に対する個人責任」「科学と政治」「純粋法学とは何か」「法の解釈」「法社会学の基礎づけをめぐって」収録

- 著作集5 『ギリシャ思想集』長尾龍一訳、2009年

- 「応報律から因果律へ」「プラトンの正義論」(1933年)「プラトニック・ラヴ」(1933年)「イデア論と未開の神話」(1941年)「アリストテレス政治学の政治的背景-ギリシャ=マケドニア対立の狭間で」(1933年)「アリストテレスの正義論」(1949年)収録

- 著作集6 『神話と宗教』長尾龍一訳

- 「ダンテの国家論」(1905年)「神と国家」(1923年)「霊魂信仰の社会学」(1937年)「因果と応報」(1941年)「応報律と因果律」(1941年)「因果と帰報」(1950年)「聖書における正義」(1953年)収録

;論文

- 今井弘道、竹下賢訳、ハンス・ケルゼン「[https://hdl.handle.net/10112/00025926 資料;法社会学の基礎づけをめぐって(一) : エールリッヒ対ケルゼンの論争]」『関西大学法学論集』27巻2号、1977年、p.311-340.

5.4. 全集

ハンス・ケルゼン研究所、ハンス・ケルゼン研究センター(Hans-Kelsen-Forschungsstelle)、出版社Mohr Siebeckによって、現在30巻以上の全集が編集されている。

- 『Werke.』Hrsg. von Matthias Jestaedt. In Kooperation mit dem Hans-Kelsen-Institut. Mohr Siebeck, Tübingen 2007 ff., ISBN 978-3-16-149420-8.

6. 関連項目

- 法学方法論

- 法哲学

- ドイツ法

- アメリカ法

- 純粋法学

- 根本規範

- 法実証主義

- マルクス主義批判

- アルフレート・フェアドロス

- カール・シュミット

- H・L・A・ハート

- ジョゼフ・ラズ

- ウィーン法学派