1. 初期生い立ちと背景

坂井三郎の人生は、佐賀の貧しい農家に生まれ、逆境に直面しながらも海軍に入隊し、パイロットとしての道を切り開いた初期の経験によって形成された。彼の祖先は元々武士であったが、豊臣秀吉による朝鮮出兵に参加した後、廃藩置県によって1871年に武士階級が廃止されると、農業を営むことになった。

1.1. 出生と幼少期

1916年8月26日、佐賀県で父・坂井晴市と母ヒデの次男として生まれた。名前は祖父の勝三郎に由来する。坂井が5歳の時、一家は貧しい生活を強いられ、坂井が小学校6年生だった1928年秋に父が36歳で病死した。残された母と6人の子供たちの生活は困窮し、見かねた伯父によって東京に引き取られ、青山学院中等部に進学した。しかし、学業不振により落第し、退学処分を受けて実家に戻り、約2年間農作業に従事した。

1.2. 海軍入隊とパイロット訓練

この頃、坂井は自身の将来について真剣に考え始め、スピードへの憧れから騎手を目指したが、本家の反対で挫折した。その後、故郷の佐世保航空隊の平山五郎海軍大尉が操縦する飛行艇の低空飛行を目撃し、速い乗り物である飛行機に憧れを抱いた。「海軍少年航空兵」の募集ポスターを見て2回受験したが、いずれも不合格だった。

飛行機のある海軍に入れば、近くで見たり触れたりできるだろうという思いから、海軍の志願兵試験を受験し合格。周囲の反対を押し切って、1933年5月1日、16歳で四等水兵として佐世保海兵団へ入団した。海軍での新兵時代は、下士官たちによる容赦ない体罰が日常であり、坂井は「鬼教官」からの度重なる殴打に苦しんだ。彼は「鬼教官」からの体罰について、「肉体的に厳しく、時には意識を失うほどの暴行だったが、それでも歯を食いしばって耐え抜き、この経験が私をより良い海軍兵にしたと信じている」と語っている。

翌年の訓練修了後、三等水兵として卒業し、戦艦霧島に1年間配属され、15センチ副砲の砲手となった。1935年には横須賀の海軍砲術学校の難関試験に合格。翌1936年、同校を200人中2番の成績で卒業し、二等水兵に昇進して戦艦榛名に配属された。当時、花形とされた戦艦の主砲の二番砲塔の砲手に任命されたが、演習で榛名の艦載機射出を見て、海軍入隊の目標であった搭乗員への志願を上官に打ち明けた。その結果、主砲の砲手を外され、艦底で装薬や砲弾を扱う弾庫員に回された。それでも諦めずに年齢的に最後の機会となる操縦練習生を受験し、合格した。

1937年3月10日、霞ヶ浦航空隊に入隊し、4月1日に初飛行を経験。当初は操縦が得意ではなく、単独飛行が許されたのは卒業間近の最後だった。射撃訓練も当初は得意ではなかったが、首席を目指して猛勉強した結果、希望通り艦上戦闘機操縦者として選ばれた。同年11月30日、第38期操縦練習生を首席で卒業し、卒業式では昭和天皇名代の伏見宮博恭王より恩賜の銀時計を拝受した。坂井は艦上戦闘機パイロットとして卒業したが、航空母艦に配属されることはなかった。同期には九七式艦上攻撃機の搭乗員として初期の戦争で空母蒼龍に勤務した森壽三もいた。1938年には二等航空兵曹に昇進した。

2. 軍歴

坂井三郎は、日中戦争と第二次世界大戦を通じて、大日本帝国海軍の戦闘機パイロットとして数々の激しい空戦を経験した。

2.1. 日中戦争への従軍

1938年9月11日、第十二航空隊に配属され、中国大陸の九江に進出した。

同年10月5日、漢口空襲に初出撃し、指揮官相生高秀大尉の三番機として九六式艦上戦闘機に搭乗。坂井は中華民国国軍のI-16戦闘機1機を撃墜し、これが彼の初撃墜となった。1939年5月1日、二等航空兵曹に昇進し、同月には南昌基地攻撃に参加。6月に占領した南昌基地に進出した。10月3日、SB(SBエスベー英語)爆撃機12機編隊が漢口基地を空襲した際、坂井は迎撃に上がり、単機で宜昌上空8千メートルまで追尾して1機を撃墜した。

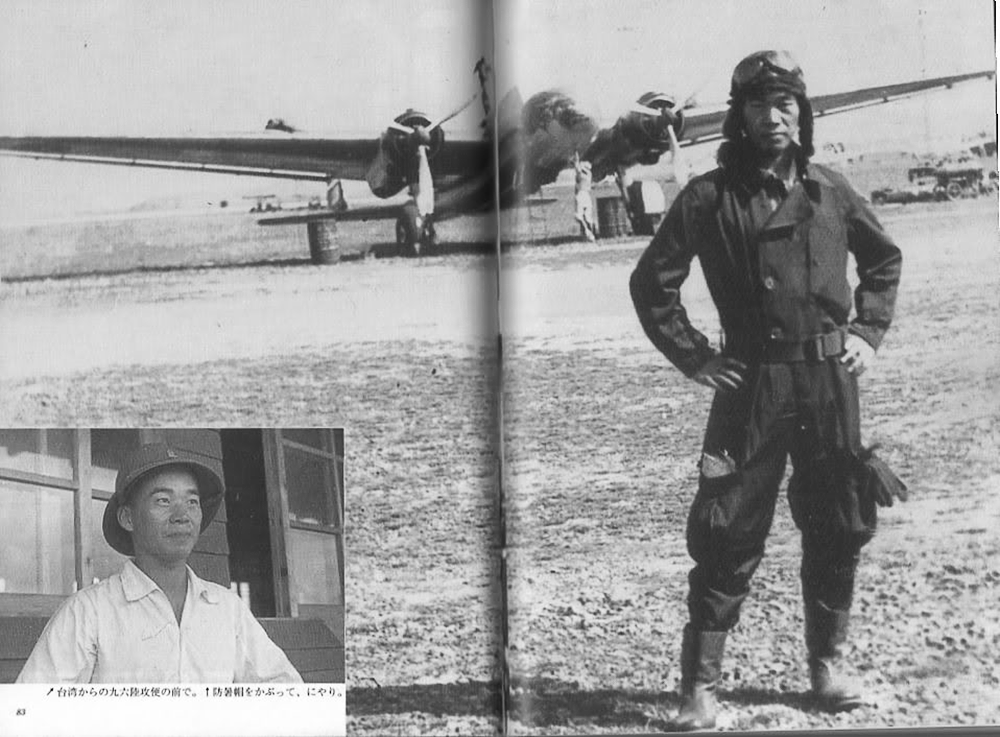

1940年5月、運城基地に進出し、同基地上空哨戒に従事した後、同年6月には大村航空隊に配属され内地に帰還した。8月には横須賀海軍航空隊で行われた新機種の取り扱い講習会で、登場したばかりの零式艦上戦闘機を初めて目にした。1940年10月17日、高雄航空隊に配属され、搭乗機が九六式艦上戦闘機から零式艦上戦闘機に変更された。零戦の格闘性能と長大な航続力(滞空時間)を高く評価していた一方で、翼幅を削り速度が上昇したものの、操縦性や格闘性能が低下した零戦三二型が導入された際には、改悪であると批判的な意見を述べていた。

1941年春、坂井は高雄航空隊の零戦18機のうちの1機として、海南島の三亜基地に前進し、更に12機が陸軍の仏印進駐に呼応してハノイ飛行場に進出した。同年4月10日、第12航空隊に配属され、横山保大尉の希望で中国大陸に再進出し、漢口基地から華中における作戦に従事した。5月3日には重慶攻撃に出撃し、6月1日には一等飛行兵曹に昇進。7月9日、梁山攻撃に参加し、27日には成都攻撃に参加した。8月11日、零戦16機、一式陸上攻撃機7機による成都黎明空襲に参加し、中華民国国軍のI-15戦闘機1機を撃墜、これが零戦での初撃墜となった。8月21日、再度の成都攻撃でI-16戦闘機1機を撃墜。援蒋ルート遮断のため、零戦18機のうちの1機として運城基地に進出した。8月25日には零戦7機のうちの1機として蘭州基地攻撃に出撃し、上空を制圧。その数日後、さらに奥地の西寧への零戦12機での攻撃に参加した。8月31日、岷山山脈の谷間という地形的に上空からの攻撃が難しい松潘基地への攻撃に、指揮官新郷英城大尉以下零戦4機で参加。同基地上空に達しつつも、天候不良にて引き返した。坂井は日中戦争での実戦経験は少なかったと回想している。

2.2. 第二次世界大戦への参戦

太平洋戦争が激化する中、坂井は東南アジア、太平洋、ニューギニアの各戦線で多くの空戦を経験し、その卓越した空戦技術と幾度もの負傷からの奇跡的な回復を経て、終戦まで日本海軍のエースパイロットとして戦い続けた。

2.2.1. 東南アジア戦線

1941年10月、台湾の台南基地に新設された台南航空隊(以下、台南空と略)に配属された坂井は、先任下士官兵搭乗員として、新任で上官の笹井醇一中尉の戦闘教育を任されたと語っている。台南空では下士官のみの小隊も組まれ、坂井は初めて僚機を持つことになったが、彼が自分の隊が唯一であると語ったことには、台南空に他にも同様の小隊が複数存在したという指摘もある。この時期、坂井は軍で禁止されていた麻薬成分が含まれるカナカタバコを吸い、他の下士官・兵たちにも勧めていた。上官の笹井に見つかってもやめようとせず、士官にだけ上等なタバコが支給されていることを批判し、笹井から通常のタバコを分け与えられる結果になったこともあった。

太平洋戦争開戦日の1941年12月8日、台南空はフィリピン・クラーク空軍基地攻撃に参加。坂井は、台南空零戦36機が護衛した高雄空の一式陸上攻撃機27機、一空の九六式陸上攻撃機27機の爆撃成功後、米陸軍第21追撃飛行隊のP-40Warhawkウォーホーク英語戦闘機と初の空戦を行い、一撃でP-40戦闘機を大破させた。1991年5月、坂井は米国テキサス州で同機に搭乗していたサム・グラシオ中尉と会見し、この空戦の記憶が一致した。

1941年12月10日、B-17Flying Fortressフライングフォートレス英語爆撃機が日本軍によって初めて撃墜された。戦後、坂井はAP通信社の東京支局長に対し、この撃墜者が坂井自身であり、墜落まで機影を見届けずに「戦果未確認」と報告したと語った。しかし、当時の台南空・三空の資料には、B-17を攻撃した搭乗員の中に坂井の名前はなく、戦闘行動調書によれば豊田光雄、山上常弘、菊池利生、和泉秀雄、野澤三郎の協同撃墜であり、坂井は交戦していない。

台南空は12月25日よりスールー諸島のホロ島へ進出し、1942年1月16日には蘭印のタラカンに進出した。1月24日、坂井はボルネオ島・バリクパパン上空哨戒中、米陸軍第19爆撃飛行隊のB-17爆撃機7機編隊を発見。台南空4機(坂井一飛曹、松田三飛曹/田中一飛曹、福山三飛曹)で20分にわたり攻撃し、うち3機を大破させた。1月25日、坂井はバリクパパン基地に進出。2月5日、同基地を出撃した坂井は、ジャワ島スラバヤ上空で米陸軍第20追撃飛行隊のP-40戦闘機1機を撃墜した。2月8日、新郷大尉指揮9機(新郷大尉、田中一飛曹、本田三飛曹/坂井一飛曹、山上二飛曹、横山三飛曹/佐伯一飛曹、野沢三飛曹、石井三飛曹)の第二小隊長としてバリクパパン基地を出撃。日本陸軍が上陸を開始したセレベス島マカッサル方面への爆撃に向かっていた米陸軍第19爆撃飛行隊のB-17爆撃機9機編隊とジャワ海カンゲアン島上空で交戦し、零戦隊はB-17爆撃機の防御砲火が相対的に弱いと考えられた正面に回って攻撃し、うち2機を協同撃墜、4機を大破させた。

2月18日、オランダ領東インド(現在のインドネシア共和国)・ジャワ島マオスパティ基地上空4000 mで、蘭印軍のフォッカーC.XI-W水上偵察機1機を共同撃墜した。晩年、坂井は、この直後に、日本軍から逃れる軍人・民間人を満載したオランダ軍の大型輸送機ダグラス DC-4に遭遇し、撃墜命令が出ていたにもかかわらず、その機に乗っていた母娘が青山学院中等部時代に英語を教え親切にしてくれたアメリカ人のマーチン夫人に似ていたため、闘志が萎え、見逃したと語っている。しかし、それ以前の著書では、輸送機を捕虜にしようと威嚇射撃を行ったが逃げられたと書いており、その理由として、占領下で戦犯追及を恐れたためと述べている。戦闘行動調書によると、著書に記載された2月25日は輸送船団上空直衛任務についており、2月18日、25日ともに輸送機を発見しておらず、また別日にも坂井が輸送機を発見したような出撃記録はない。

2月28日には、バリ島デンパサール基地より出撃し、ジャワ島マラン西方上空6000 mで、蘭印軍のF2ABuffaloバッファロー英語戦闘機(C.A.フォンク少尉機)を左垂直旋回から160発の機銃弾で撃墜した。

2.2.2. 太平洋戦線とニューギニア

1942年4月1日、台南空は第25航空戦隊に編入され、ラバウル方面に移動した。4月16日、台南空はニューブリテン島のラバウルに進出。17日にはラバウルの前進基地となるニューギニア島東部のラエ基地に進出した。この基地は連合国軍(米豪軍)のポートモレスビー基地まで近距離であり、台南空はポートモレスビー攻撃や連合軍のラエ基地爆撃の迎撃に従事した。この頃、坂井は油断した単独の敵機を遠方から発見し、死角である胴体の真下から隠れながら高度を上げて接近し、優位な位置を占めることに成功する「落ち穂拾い戦法」で戦果を挙げていたという。

1942年5月27日、飛行隊長中島正少佐指揮の零戦18機によるモレスビー攻撃に参加した。坂井は、同じ中隊の西沢広義と太田敏夫の3人でひそかに打ち合わせていた通り、中隊を離脱し、無断でポートモレスビーのセブンマイル飛行場上空にて3回連続編隊宙返りを行ったと語っている。敵側はこれを攻撃することなく見物しており、後日敵側から賞賛の手紙が基地に届いたため、上官の笹井に叱責されたという。しかし、戦闘行動調書によれば、5月17日は13機がラエに帰着し、2機がサラモアに帰着、5月27日の攻撃は27機がラエから発進してモレスビー上空で交戦後、全機がラエに帰着しており、いずれも坂井は小隊長であり、3人は同じ中隊に所属していなかった。坂井が他の著作で主張した6月25日には太田が出撃しておらず、その他の日も合わせて日本軍、連合国軍ともに坂井たちが別行動をとった記録はない。この逸話は、共著者マーティン・ケイディンの創作であるとされている。

1942年6月9日、来襲する敵爆撃機の迎撃に参加。後にアメリカ大統領となるリンドン・ジョンソンが下院議員時代にB-26Marauderマローダー英語爆撃機に同乗してこの戦闘に参加し、撃墜されかけたと語っているが、ジョンソンの搭乗機はエンジントラブルで引き返しており、爆弾も投下しておらず、戦闘には参加していないとの公式記録がある。

2.2.3. 空戦技術と戦果

坂井は、戦闘機乗りが最後の頼みとするのは自分自身であると信じていた。格闘戦においては徹底的な粘り強さが不可欠であり、必ず勝てるという信念で戦い抜く者が勝利を掴むと語った。苦しい状況下では互角かむしろ優位に立っていることが多く、その苦しい局面で諦めた者が撃墜される運命であるとした。

空中戦の鉄則はまず「見張り」であり、敵を発見したら自分は撃てるが相手は撃てない位置に潜り込むべきだと説いた。空中戦を牧羊犬の動きに例え、格闘戦に入ったら自分の得意な技に引き込むように操縦し、相手の尾部が目に入ったら勝利を確信できるとした。格闘戦は自分が不利に立たされた時の最後の手段であり、相手を動かさない「据え物切り」こそが空中戦の極意であるとも述べた。晩年のインタビューでは、格闘戦は窮地からの脱出法と心得よ、空戦は据え物斬りと心得よという点を強調していた。坂井は、目を鍛えることで2.00 万 mから2.50 万 m先の敵が見えるようになり、これが格闘戦をあまり行わずに撃墜できた理由だと主張している。ドッグファイトでは自分もピンチになることがあるため、圧倒的有利に立った奇襲一撃で先手を取ることを好んだ。著書には「左捻り込み」で撃墜する描写が見られるが、最晩年の坂井は実戦で一度も使ったことがないと主張している。彼は死角であり、気づいてダイブする敵も翼を傾け背面になって絶好の標的になるとして、後下方からの攻撃を好んだ。空戦空域に入った際の見張り方について、「前を2、後ろを9」の割合で索敵すると述べており、水平線より上の索敵を得意としていた。

空戦指導に関して、坂井は初心者には相手に食らいつき機銃発射直前には後方を確認するように教え、その上の者には追ってくる次の敵の未来位置を想定して攻撃をかわすように教え、さらに上の者にはかわすだけでなく巻き返してカウンターで撃墜するように教えると語っている。

視力に関して、笹井からの手紙に「坂井三郎という男あり、片目0.8ながら、なおかつ私よりも敵を早く発見し・・・」という記述があることについて、坂井は、日中戦争で負傷した際に破片が目の瞳孔に突き刺さり、拭いてもらって見えるようになったものの、左目が飛行士としての最低基準である0.8になったためと語っている。その後、ガダルカナルで右目を負傷すると左目の視力が飛躍的に向上したという。彼は昼間に星を見て視力を鍛えたと主張しているが、加藤寛一郎は、これは南の島で上を向いて頭を固定し、星座表で星の位置をあらかじめ確認しておき、午後2時から3時ごろに5つか6つの星が見えるという意味だろうと解釈している。

零戦の最大の武器は20mm機銃という説に対し、坂井は「20mmは初速が遅く、ションベン弾」と低い評価をしており、命中率が悪い上に携行弾数も7.7mmより少なく、弾倉に被弾したら機が四散するほどの誘爆を起す危険性を指摘している。しかし「敵機の翼付け根に一発でも命中すれば、翼が真っ二つになった」とも述べ、その威力に関しては評価もしている。自身のスコアのほとんどは機首の7.7mm機銃によるものだったと語っており、「前縁いっぱいに一三ミリ砲の火を噴くアメリカ軍の戦闘機を羨ましく思った」とも述べている。

公認撃墜数は28機とされているが、著書などにある撃墜数64機という数字は、マーティン・ケイディンが宮本武蔵の真剣勝負の数から付けた数字であり、作家神立尚紀の取材に対し坂井は「実際に撃墜した数は六十四機よりうんと少ないかもしれないし、もっと多いかもしれない。」と、正確な数を把握していないことを述べている。著書などにある出撃回数が200回というのも事実と異なり、加藤寛一郎の取材で坂井もそれを認めたが、「ただ、空戦回数は200回ぐらいあります。野球にたとえますと、一試合でバッターボックスには4回ぐらい立つ。だから空中戦も、ここで一球、こっちへ来てまたやってということで、なかなか回数と言うのは数えられない」「この数字は少ないほう」と語っている。加藤が「でも、それで(撃墜の)最高機数をマークされたわけですね」と質問すると、坂井は「だから(撃墜の)確率は非常に高かった」「けっきょく相手がへぼだった」と返答している。

2.2.4. 負傷と回復

1942年8月7日、ガダルカナル攻撃に参加。アメリカ海軍のジェームズ・"パグ"・サザーランドのF4FWildcatワイルドキャット英語との戦闘があった。坂井曰く、はぐれた列機、柿本円次と羽藤一志が一機のグラマンに追われていたので助けに入り、単機巴戦の末撃墜したとのこと。しかし、サザーランド曰く、陸攻との戦闘で被弾した結果、グラマンは黒煙を吹き、機銃も故障した状態で零戦4機に追われる中火災が発生したので落下傘で脱出したとのことである。戦後このグラマンを調べた結果、機銃の故障などサザーランドの証言と一致した。日本の戦闘詳報では、坂井三郎と列機の羽藤、そして別隊の山崎市郎平による共同撃墜となっている。

この戦闘からの帰路、ガダルカナル島の上空において、坂井はSBDDauntlessドーントレス英語艦上(偵察)爆撃機の編隊を油断して直線飛行しているF4Fの編隊と誤認して不用意に至近距離まで接近したため、坂井機は回避もままならないままSBDの7.62mm後部旋回連装機銃の集中砲火を浴びた。坂井は右前頭部を挫傷して左半身が麻痺し、加えて右目も負傷。(左目の視力も大きく低下)計器すら満足に見えないという重傷を負った。

坂井は被弾時のショックのため失神したが、海面に向けて急降下していた機体を半分無意識の状態で水平飛行に回復させている。一時は負傷の状態から帰還は無理と考えて体当たりを画策するが敵艦を発見できず、帰還を決意。止血を行い出血多量による意識喪失を繰り返しながらも、約4時間に渡り操縦を続けてラバウルまでたどり着き、奇跡的な生還を果たした。正常な着陸操作ができる状態ではなかったため、降下角と進入速度のみをコントロールし、椰子の木と同じ高さに来た時、エンジンを足で切って惰性で着陸するという方法を取った。彼は周回をあと1回行っていたら燃料切れで墜落していたと言われるほど際どいものであったと語っている。

坂井が受けた傷はラバウルの軍医では治療できず、内地に送還された。坂井は、笹井醇一から「貴様と別れるのは、貴様よりもつらいぞ」と言われ、虎は千里を行って千里を帰るという縁起から坂井がまた帰って来るように、笹井が父からもらった虎のベルトバックルを渡されたという。その後笹井は戦死したが、がっかりするだろうからという理由で坂井には半年間知らされず、知ったときは自分がついていたら死なせなかったのにと地団太踏む思いがしたという。

横須賀海軍病院で手術を受けたが、右目の視力をほぼ失い左も0.7にまで落ち、左半身は痺れた状態だった。右目の視力を失ったことにより、搭乗員はもちろん軍人としてさえ勤務はできないであろうから軍人を辞めるように宣告された。市中での生計手段として指圧師や按摩師の道を勧められ、研修も受けていたが、転職する前に転院することになった。佐世保病院に移されたときに、ラバウルより帰国して再編成中の251空(改称後の台南空)に行った坂井は、司令になっていた小園安名中佐に対して「片目でも空戦経験の少ない戦闘機乗りよりも、私は使えると思う」と説得した。軍医は反対したが、小園も訓練を見てみて具合が悪くて飛べなくても教官にすると言ったことから、坂井は航空隊に留まることになった。台南空が内地で訓練する間、坂井が後輩たちをバットで殴る指導もあった。坂井はラバウルでは10月になると死者が出て、内地で教える時間がないからまずい戦いをしたやつは殴った、殴ると反省するから効果があったと語っている。

1942年10月、飛行兵曹長に昇進。1943年2月、豊橋航空隊で搭乗員に復帰して訓練を行ったが、ラバウル進出直前の1943年4月、大村航空隊に異動し、教官に配属された。

2.2.5. 後期の戦時活動

1944年4月13日、横須賀海軍航空隊に配属。台南空の上官だった中島正少佐によって、大村空で教官をしていた坂井は横須賀空へ呼び寄せられた。中島は訓練を見る限り坂井は戦えるところまで目が治っていると考え、若いパイロットを元気づけるためにも出てほしいと頼まれたことで、坂井は右目の視力が完全に治っていない状態で前線に戻ることになった。

戦況の悪化、絶対国防圏の重要な一角であったサイパン島への米軍上陸を受け、横須賀航空隊に出撃命令が下り、1944年6月22日、中島正少佐指揮の零戦27機に参加し、硫黄島へ進出した。横空派遣部隊は、硫黄島防衛に加え、マリアナ沖海戦に勝利したばかりで、マリアナ諸島沖に展開する米海軍機動部隊(第58任務部隊)を攻撃することも視野に入れつつ、三沢基地で練成中だった252空他と共に、零戦の他に艦上攻撃機天山、艦上爆撃機彗星他も含めて急遽編成された「八幡空襲部隊」の傘下に加えられた。

まだ八幡空襲部隊が硫黄島に移動集結中であった6月24日早朝、米海軍第58任務部隊第1群のVF-1、VF-2、VF-50航空隊のグラマンF6FHellcatヘルキャット英語戦闘機約70機が、空母ホーネット、空母ヨークタウン、空母バターンを発艦して硫黄島に来襲。これをレーダー探知して、横須賀空の25機、そして252空と301空(戦闘601飛行隊)の32機、合計57機の戦闘機が6時20分に硫黄島上空に迎撃に上がった。梅雨前線の影響で高度4000 m付近に厚い雲層が立ち込めるなか、迎撃機は雲上と雲下に分かれ、7,8機引き連れた坂井の雲下組は、離陸後、硫黄島西岸の雲下、高度3000 mを急上昇中のところ、早くもこの時点で侵攻してきたF6Fヘルキャット戦闘機群に遭遇。坂井の属する雲下組は離陸の順番が遅かったことで、予定の高度をとれず、硫黄島防空戦に突入する。坂井は一機と旋回戦になって左ひねり込みに誘いこみ巴戦で撃墜、視界の利かない右側後方から、不意に敵戦闘機の射撃を受けていることに気付き、途中から、肩バンドを外して何度も右側を振り返って右側の視界を補いつつ撃墜、合計でF6Fヘルキャット戦闘機2機を撃墜したという。

坂井はこの空戦の終了時に、視力不足から、母艦へ帰還するF6Fヘルキャット戦闘機編隊を味方零戦と誤認して編隊に加わり、敵戦闘機15機に包囲されたと主張している。一方、上空からの目撃証言によれば、坂井が囲まれたのは4機のラフベリーサークルであったという。坂井は左旋回だけで逃げたと話しているが、目撃証言によれば、右に左に逃げていたという。この早朝の迎撃戦で坂井の小隊に所属した僚機の柏木美尾一飛曹と野口壽飛長が未帰還になっている。坂井は戦後、僚機を撃墜されたことがないと主張していたが、1942年5月12日に小林民夫が被弾し不時着、沈没(小林は軽傷)しており、1944年6月24日には柏木美尾一飛曹、野口壽飛長が未帰還になっているなど、実際には坂井の僚機が撃墜されたり死亡したりした記録がある。この「僚機を殺したことがない」という自慢に対して反発する者もおり、「よい僚機に恵まれたから生き残れたんじゃないか。せめてひと言感謝の言葉があればもっと尊敬されたのに...」と批判もあった。また、坂井の「ただの一度も飛行機を壊したことがない」という主張も、1941年12月12日の戦闘で被弾して不時着した際に機体の修理が必要になっているなど、実際は機体を壊したことがある。

当時の戦闘詳報では、最初の迎撃戦が行われた6月24日の午後、米機動部隊攻撃に発進、16時35分、ウラカス島北東50海里、高度4500 mにおいて、30機以上のF6Fヘルキャットに迎撃を受ける。編成は零戦23機、彗星艦爆3機、天山艦攻9機(内、横空零戦隊は9機。戦闘機隊指揮官は、山口定夫大尉、第二中隊長は大機一雄大尉、第三中隊長は坂井。)となっている。

しかし、坂井の著書では、迎撃戦後は体調不良のため、数日地上待機を命じられ、7月4日、天山8機と零戦9機の合計17機で、米機動部隊攻撃に向け、硫黄島基地を出撃。戦闘機隊指揮官は、山口定夫大尉、第二小隊長に坂井、第三小隊長は武藤飛曹長が参加している。出撃前、横須賀空司令の三浦鑑三大佐より、「本日は絶対に空中戦闘を行ってはならない。雷撃機も魚雷を落としてはならない。戦闘機、雷撃機うって一丸となって全機、敵航空母艦の舷側に体当たりせよ。」との訓示がなされ、特攻命令が下されたと書いている。当時の戦闘詳報では、攻撃隊の総合被害は未帰還:零戦10機、天山艦攻7機(内、横空被害は未帰還零戦4機、天山艦攻7機)である。坂井の著書で戦死したとされている山口大尉は、この攻撃では戦死しておらず、山口大尉の戦死は「7月4日」の第四次硫黄島上空邀撃戦であり、同日午後の米艦隊の艦砲射撃により残存機は全機破壊されている。

攻撃隊は米側レーダーにより捕捉され敵機に攻撃された。命令にて零戦隊も空戦もできぬまま、天山は次々と大爆発を起こし、撃墜されてしまう。坂井は反撃して、F6Fヘルキャット1機を撃墜。その間に武藤機ともはぐれた坂井小隊3機は、敵艦隊を引き続き捜索するが叶わず、坂井は硫黄島への帰還を決意する。ただ、片道を前提に、帰路は全く念頭に置いていなかった状況で、正確な現在地もつかめず、日没迫るなか、硫黄島への帰還は絶望的であったが、坂井の長年の勘で、日没後、奇跡的に硫黄島への帰還を果たす。坂井は、二番機の志賀正美上飛曹と三番機の馬場八郎飛長とともに暗闇の飛行場で、先に帰還した武藤飛曹長と再会。坂井と武藤で報告に行くと、三浦大佐は状況報告を聞いた後「御苦労」の一言があっただけだった。坂井たちが生還したことでかえって後味が悪い思いとなっているのではないかと語られている。

1944年8月少尉(特務士官たる少尉)に昇進。同年12月、第三四三海軍航空隊(通称『剣』部隊。以後、343空とする)戦闘七〇一飛行隊『維新隊』に配属され、343空が装備する最新鋭戦闘機紫電改の操縦などの指導に当たった。紫電改については、航続力がない点からみれば九六式艦上戦闘機時代に逆戻りした感があるが、極めて斬新な設計(空戦フラップ)が施された優秀な戦闘機と評していたが、晩年には「制空戦闘機とも局地戦闘機ともいえない中途半端な戦闘機」と批判的になっている。

指導に当たった坂井は空戦講話を行ったが、激戦を経験した若者には不評だった。いわゆる昔語りに過ぎず、暴力をたびたび振るったことも反感を買った。特に坂井より8つ年下でありながら坂井の撃墜数を超える杉田庄一は、大村空でも坂井と一緒だったが、杉田は坂井が前線から退いた後もずっと勝ちぬいてきた誇りがあった。また杉田は後輩に対して鉄拳制裁を好まず面倒見の良い優しい性格だったことから、自分より若い搭乗員達をことごとくジャク(未熟者)呼ばわりする坂井を嫌い、「坂井は敵がまだ弱かった頃しか知らない、坂井がいなくなった後の方が大変であった」と言って坂井と対立した。343空でも杉田は「零戦は正しく整備、調整されていれば、たとえ手を離して飛んでも、上昇下降を繰り返してやがて水平飛行に戻る。意識を失って背面状態に入り、それが続くなんてことはない。だいたい、意識がないのにどうして詳しい状況が話せるんだ」と坂井のガダルカナル上空で負傷した話を批判し、「あんなインチキなこと言うやつ(坂井)はぶん殴ってやる」と公言していた。飛行長の志賀淑雄少佐は一触即発の状態に苦慮し、空戦に使える杉田を残し、坂井の経験を活かすため飛行実験を任務としている横空へ武藤金義との交換の形で異動させる事にした。これに対し横空は反発し、特に塚本祐造は、片目が見えない坂井と武藤の交換は割にあわない、横空は飛行実験だけが任務ではないとして、猛反発した。結局、野口毅次郎少尉を付けての2対1の交換でまとまった。交換された武藤金義少尉が豊後水道上空の空戦において戦死したため、坂井は武藤少尉が自分の身代わりになって戦死したように感じると語っている。

1944年8月、いとこのハツヨと結婚した。ハツヨはもし坂井が戦死した場合に自決できるよう、短剣を求めた。彼の自伝『大空のサムライ』は、日本の降伏後、ハツヨがもう必要ないと言って短剣を捨てる場面で終わっている。

1945年8月15日、日本はポツダム宣言を受諾した。松田千秋司令は、准士官以上を講堂に集合させ、「残念ではあるが日本は降伏することになった。しかし、厚木、その他の航空隊では、徹底抗戦を叫んで降伏をがえんじないようであるが、うち(横空)はこれには加わらぬ。諸君も無念ではあろうが、軽挙妄動してはならぬ」と戒めた。しかし、晩年になると坂井は、横空は無条件降伏に納得せず厚木航空隊に同調し、松田司令が徹底抗戦を叫んでパイロットも引く気がなく、やってくる航空機に対する攻撃は国際法上で正当防衛と聞き、8月17日に他の機種に目もくれず零戦52型で出撃したと語っている。

1945年8月17日、アメリカ軍をはじめとする連合国軍による占領下の沖縄の基地から日本本土偵察のため上空写真の撮影に飛来していたB-32Dominatorドミネーター英語2機を多数の日本海軍機が襲撃して房総半島から伊豆諸島の上空で交戦した第二次世界大戦最後の空中戦があった。坂井もまたこの時に出撃しており、零戦で交戦したともされる。空戦の結果はB-32の搭乗員1名が戦死、2名が負傷。ダメージを負った機体は沖縄へ退いた。この戦闘での死者がアメリカ軍兵士の第二次世界大戦での最後の戦死者となった。この空戦に参加した小町定は「紫電ですら追いかけるのに苦労したのに、零戦では無理」のような趣旨の発言をして、離陸した坂井が攻撃には参加できなかったことを示唆している。一方で、大原亮治上等飛行兵曹は零戦52型で同日にB-32を迎撃し、三撃目までを加えたことを証言している。小町と大原の証言を本にまとめた神立尚紀は、この日飛来したB-32は複数機だったらしく、小町と大原が迎撃したのはそれぞれ別の機体であろうと解釈している。

9月5日、ポツダム進級により海軍中尉に昇進した。

3. 戦後生活

終戦後、坂井三郎は民間人として新たな人生を歩み始め、個人的な出来事や思想の変化を経験した。

3.1. 民間人としての生活

戦争が終わり、坂井は海軍を退役した。彼は仏教に帰依し、二度と生き物を殺さないと誓い、蚊さえも殺さなかったという。日本が第二次世界大戦で甚大な人命を失って敗北したにもかかわらず、坂井は冷静にその結果を受け入れた。「もし戦争を終わらせるためにシアトルやロサンゼルスを爆撃するよう命じられていたとしても、私はためらわなかったでしょう。だから、アメリカが長崎と広島に原爆を投下した理由を完全に理解しています。」と述べている。

戦後の坂井の生活は困難だった。彼は職探しに苦労し、妻のハツヨは1947年に亡くなった。1952年に再婚し、印刷会社を立ち上げた。彼は自分の2人の娘と1人の息子を「英語と民主主義を学ぶため」アメリカの大学に送った。

3.2. 個人的出来事と思想

戦後、坂井は元部下の内村健一が始めたねずみ講組織である天下一家の会に参加し、ほとんどの元下士官搭乗員たちを勧誘して被害を出すなど広告塔的存在となっていた。訴訟が相次いだが、規制する法律は間に合わず、ねずみ講は社会問題化していた。当時は頻繁に宗教法人が映画によって広報活動を行っており、1976年(昭和51年)、坂井の『大空のサムライ』が天下一家の会の宗教法人「大観宮」(大観プロダクション)から資金提供を受けて制作された。零戦にねずみ講のイメージが付くことを嫌悪した元零戦搭乗員たちが「零戦搭乗員の会」を一度解散して、新たに「零戦搭乗員の会」を設立する事態まで起こった。このことで坂井はますます居場所をなくしてしまった。

1983年、アラバマ州空軍の航空200年祭に招待された坂井は、原爆投下の指揮・立案をしたポール・ティベッツが軍人として命令(原爆投下作戦)を遂行したことを賞讃し、坂井も原爆投下を命令されれば実行したと発言して、二人は握手した。この発言に被爆者たちからは非難の声が上がった。もっとも坂井は、原爆投下の道義的責任はハリー・S・トルーマン大統領にあると話してティベッツの個人的責任を追及しなかっただけで、原爆投下それ自体を問題無しとした訳ではない。

1987年7月、ワシントン州シャトル市で、エクスペリメンタル機(手作りのプラスティック飛行機)でスタントを体験する機会を得た。老いたパイロットが今も飛行機を見事に操縦した事で賞賛を受けるも、坂井は戦争以来のGに胃袋が腹の底に伸びきったような感じがしたと語っている。P-51Mustangムスタング英語を操縦した時(一般人でも教官が同乗することで、訓練用の複座型であるTF-51の操縦桿を握ることができる体験飛行がある)は、感想としてその性能に脱帽したと言っている。

東大教授加藤寛一郎が航空自衛隊を取材した際には、遠回しに「坂井三郎には近づきすぎない方がいい」という注意を受けたという。航空自衛隊の士官あるいは幹部(空自のパイロットは全て幹部)は組織戦を好み、戦いを組織の戦いと考えているので、彼らから「自己宣伝をしすぎる」「宣伝が上手すぎる」「単なる職人」「自分のためだけに戦っていた」と見られる坂井は好印象を持たれていない。坂井より腕のいい戦闘機乗りはたくさんいたが坂井だけが有名になっていたと考えている人もいた。なお、「坂井は単なる職人」という批判に坂井は、「それこそが我々の誇りである。それによってのみ、我々は存在意義を示せるのだ」と語っている。

1995年代頃、坂井への関心は薄れており、当時坂井の漫画の連載を開始した「ミスターマガジン」編集部によれば、読者は坂井三郎の名前すら全く知らなかったという。また、アメリカでも本が売れたはずの坂井が米海軍に招待されることはなく、厚木や横須賀の米海軍でも、他の零戦パイロットと比べて関心は低かった。あるときから坂井も招待されるようになったのだが、始めのうちは、アメリカのパイロットたちはみんな大原亮治に寄ってきて、坂井のことは誰も知らなかったので大原も一生懸命先輩の坂井を立てようとしていた。しかし、坂井は週刊プレイボーイの人生相談の連載などを開始し、プレイボーイ編集長などの出版関係者は坂井三郎を宣伝する「零の会」を結成して活動を開始した。それから徐々に坂井の知名度が回復した。

当時の彼の愛車、スカイラインGTを引き合いに出され、「自動車と零戦はどっちがいいですか?」という質問に、「そりゃあ、車の方がよいに決まっています。車はバックができますから」と答えている。晩年は「戦闘機のように見晴らしが良い」という理由で初代ロードスターを愛車としていた。

坂井は、最近の若者には向上心が足りずだらしがないと苦言を呈することもあったが、『朝まで生テレビ!』に坂井が出演した際には、現在の若者への苦言を期待された質問に、「自分の時代にも若いやつはだめだと言われ続けた」と答えて、スタジオ内で観覧していた若者から拍手が起きた。生前は自宅の玄関から階段付近に鉄棒を渡し、ひまなときに懸垂やぶら下がりをしていた。70歳過ぎて悠々と懸垂を披露する姿に、多くの来客は驚嘆させられた。

4. 評価と遺産

坂井三郎の生涯と業績は、歴史的および社会的に多角的な評価を受けており、彼が残した遺産は、著作活動、文化への影響、そして戦時中の敵との和解の過程を通じて顕著である。

4.1. 著作活動と論争

坂井が戦後出版した著書にはゴーストライターの存在が指摘されている。作家の神立尚紀の取材では、『坂井三郎空戦記録』は福林正之が坂井への取材や独自の取材などをもとに書き、『SAMURAI!!』はフレッド・サイトウによる坂井へのインタビューをもとにマーティン・ケイディンが脚色して書き、『大空のサムライ』は光人社社長の高城肇がアメリカ的な空戦活劇である『SAMURAI!!』を坂井と相談して日本向けに直したことを坂井も認めている。一方、東大教授の加藤寛一郎の取材では、「著書にはゴーストライターの存在が噂されるが、真実はいかに」という問いに対し、坂井は「当初はそれを考えていたが飛行に関する部分がどうしても我慢ならず、結局すべて自身で書き直した」「一言一句自分で書く」また「何度も何度も書き直す」と答えている。但し、各エピソードの順番に関しては出版社の意見を聞くこともあるとも回答している。しかしながら坂井の著書の内容は、それぞれの著書の間や実際の記録との間でも矛盾がいくつも指摘されている。

毎日新聞によると、イラク政府軍のある部隊では、戦意高揚の一つとして、マーティン・ケイディンの『SAMURAI!!』をアラビア語に翻訳してパイロットに必読を義務付けていたという。作家の渡辺洋二は、第二次世界大戦の航空戦史と飛行機に深い関心を持つ彼が、零戦関係者の名をいくつも並べられるのは当然だが、搭乗員名を関心の大きな順に語っていくとしたら、坂井三郎はずいぶん後回しになってしまう。今日にいたるまで坂井に取材したいと思ったことはないと語っている。

晩年は太平洋戦争研究家を自称して、日本軍上層部に対する批判が多く見られる。不時着して捕虜となった後に陸軍に救出され帰還した陸攻隊員に対して、山本五十六連合艦隊司令長官が自爆命令を下して5月の初めにラエ基地にその陸攻部隊が来たときに坂井は批判したと主張しているが、実際には陸攻の自爆命令は第11航空艦隊から発令され3月31日に実行され坂井と接点すらなかったなど坂井の批判には知識の誤りや虚偽が見られる。また、坂井は元上官が死んで反論できなくなるたびにイニシャルを使ってこきおろしたが、イニシャルが同じ別人まであらぬ詮索をされ、上手いやり方とは言えなかった。また人間には相性があるので、坂井が嫌っていた上官にも慕っている部下はおり、坂井が「敵」と名指しした士官より、味方であるはずの下士官兵搭乗員から多くの反感を買った。

4.2. 文化への影響

1976年の映画『零戦燃ゆ』は、坂井三郎の第二次世界大戦時の戦闘機パイロットとしての経験を脚色しており、坂井は俳優の藤岡弘によって演じられた。脚本は坂井の著書『大空のサムライ』に基づいている。

2000年、坂井は(アメリカの海兵隊エースパイロット、ジョー・フォスと共に)『Microsoft Combat Flight Simulator 2』の開発コンサルタントを務めた。

4.3. 和解と交流

坂井は戦後、アメリカを訪問し、彼を負傷させたSBDドーントレスの後部座席銃手であったハロルド・"ルー"・ジョーンズ(1921年 - 2009年)を含む多くの元敵対者たちと会見した。

坂井は、戦後の日本の物質的な繁栄はアメリカに「寄生」してきたおかげであり、日本人の勤勉さがどうこう言っても、これほど繁栄できたのは幸運に尽きると主張していた。また、「韓国が経済的に苦しかったとき、朴正煕大統領が日本に50.00 億 USDの援助を依頼した。大統領は「朝鮮戦争で我々韓国人が血を流して戦ったから今の日本がある。50.00 億 USDくらいなんだ」と言ったそうです。それはそうなんです。ベトナムでもいちばん勇ましかったのは韓国兵だった。戦死者が多かったのも韓国軍だ。日本は戦後、血も流さず、汗も流さず、何もせずにひたすら金もうけをしていた。(中略)日本はなにもせず経済発展に邁進した結果、アメリカの寄生虫になってしまった。その寄生虫がてんでに勝手なことを言っている。高校や大学でそういうことを教えないと、日本は危ういと思います」と持論を展開している。

4.4. 戦争観

坂井は「どんな失策があっても、政治家や大企業経営者が責任をとらずに問題がうやむやになる今日の日本の状況は、そもそも天皇の戦争責任が厳しく問われていないからだ」と繰り返し主張していた。

特攻作戦に赴く特攻隊員に対しては、「遅かれ早かれ我々も行かなきゃいかん。遅いか早いかだよ。ただし、どうせ行くんだから命中したいなぁ。それには俺の言うことを聞け。それには(角度を)絶対に深く行っちゃ駄目だよ」と声をかけて送り出していた。戦後、坂井は硫黄島で特攻を命じられたことについて(実際に命じられた記録はない)、特攻を名誉に思う反面、「なぜおれが」という気持ちがあったと語っている。また、「特攻で士気があがったと大本営は発表したが大嘘。『絶対死ぬ』作戦で士気があがるわけがなく、士気は大きく下がった」とも答えている。

5. 死

2000年(平成12年)9月22日、坂井は米軍厚木基地の司令官交代式に招待されたときに倒れた。帰途につく際、体調不良を訴えたため、大事をとっての検査入院中の同日夜に死去。享年84。検査中に主治医に配慮して、「もう眠っても良いか」と尋ねたのが最期の言葉となった。坂井の葬儀のそばで元零戦搭乗員が30名ほど集まる会合もあったにもかかわらず、坂井の生前の行いもあり、元零戦搭乗員で参列したのは4人だけだったという。