1. 生涯

瀬越憲作の生涯は、日本の囲碁界の発展と密接に結びついており、その活動は囲碁のプロフェッショナル化、国際化、そして民主化に大きく貢献した。彼の人生は、幼少期から囲碁に触れ、若くしてその才能を発揮した初期棋歴から、日本棋院の設立と戦後の復興への貢献、そして晩年の功績と苦悩に至るまで、多岐にわたる。

1.1. 幼少期と教育

瀬越憲作は1889年(明治22年)5月22日、広島県佐伯郡能美村(現広島県江田島市)の、父が県議会議員を務める家に次男として生まれた。彼が育った能美島は、昔から囲碁が盛んな土地柄であった。祖父は本因坊秀元から初段を受けるほどの囲碁好きで、瀬越は5歳の時に眼病と耳を患っていた間、その祖父から碁の手ほどきを受けた。中学校に入学する頃には、二、三段程度の人とは互角に戦えるほどになっていたという。広島一中(現在の広島県立国泰寺高等学校)では、後に政治家となる賀屋興宣と同級であった。

1905年(明治38年)の夏休みには、母の郷里である神戸で、中根鳳次郎、阿部亀次郎、鴻原義太郎、橋本藤三郎らといった棋士から三子から二子で指導を受けた。中学校卒業後、県議で父親と親交の深かった望月圭介に連れられ、1909年(明治42年)に20歳で東京へ向かい、方円社に入社した。当時の囲碁界は、本因坊門下(坊門)と方円社が激しく対立しており、坊門には当時最高の棋士であった本因坊秀哉がいた。望月圭介は向こう気の強い人物で、「どうだ、方円社に入って本因坊を負かしてやらんか」と瀬越を促し、瀬越もその気になったとされる。

1.2. 初期棋歴

方円社入社後、瀬越憲作は良好な成績を収めたため、同年には東京朝日新聞主催の「少壮碁客血戦会」に無段ながら参加し、高部道平四段と先番で対局し、4目勝ちを収めた。この対局は「四段と無段の争碁」として喧伝され、当時大きな話題となった。同年、兵役のため帰郷する際、鈴木為次郎三段との試験碁で先相先で4勝2敗とし、特別に飛付三段を許された。これにより彼は「彗星の如く現れた天才青年」として注目された。

1917年には五段に昇段。1920年には、当時の第一人者である本因坊秀哉に対し、先の手合(先番)まで昇格する実力を見せた。本因坊門下と方円社の若手棋士によって結成された六華会では、会友として若手の研鑽に協力した。1921年(大正10年)には六段に進み、同年、雁金準一、鈴木為次郎、高部道平らとともに裨聖会を設立した。裨聖会は、総互先や持時間制の採用など、封建的な因習を引きずる当時の囲碁界に新しい風を吹き込むことを目指した。

1.3. 日本棋院の設立

1923年に発生した関東大震災を機に、分裂していた囲碁界の合同が喫緊の課題となった。瀬越憲作は、長年のライバルであった本因坊門下と方円社を和解させ、統一組織を設立するために尽力した。彼は大財閥大倉喜七郎を後援者に迎え、1924年(大正13年)の日本棋院設立に大きく貢献した。この功績により、彼は後に「日本棋院の父」と称されることになる。

1.4. 戦前の活動

日本棋院設立後、瀬越憲作は囲碁界の中心人物として活躍した。1926年(大正15年)には推薦により七段に昇進。大手合において1927年から始まった東西対抗戦では、東軍の主将を務め、西軍主将の鈴木為次郎とともに活躍を見せた。

1928年の秋期大手合では、八段昇段を目前に控えていたが、高橋重行戦で囲碁史上稀に見る「万年劫」問題が発生し、対局の勝敗が一時預かりとなるなど紛糾した。この後、宮坂宷二戦に敗れたため、昇段はならなかった。また、東西対抗戦もこの年をもって廃止された。1939年から始まった第1期本因坊戦では、最終トーナメントの第4次戦で2位という成績を収めている。1942年には鈴木為次郎、加藤信とともに八段に推挙され、1944年には準名人戦に出場した。

1.5. 太平洋戦争期と原爆下の対局

1945年(昭和20年)の太平洋戦争末期、東京大空襲により日本棋院会館が焼失し、棋具や記録などの貴重な資料が失われた。第3期本因坊戦は、瀬越憲作の奔走により、同年8月に広島市郊外での開催が実現した。

この第2局は、五日市町吉見園(現在の佐伯区吉見園)で行われた橋本宇太郎(昭宇)本因坊と挑戦者岩本薫七段の対局中であった。1945年8月6日午前8時15分、原爆が炸裂し、強烈な爆風が対局場所を襲った。市内に残っていた広島支部の関係者は全員死亡し、瀬越自身も被爆、彼の三男と甥も犠牲となった。この出来事は、囲碁界の歴史において「原爆対局」または「原爆下の対局」として語り継がれている。後に岩本基金によって米国シアトルに建てられた日本棋院囲碁センターの壁には、原爆投下時の対局の局面がタイル張りで飾られている。

1.6. 戦後の復興と日本棋院理事長

終戦後、瀬越憲作は岩本薫らとともに、壊滅的な被害を受けた日本棋院の再建に尽力した。1946年(昭和21年)には、戦後初の日本棋院理事長に就任し、混乱期の囲碁界を率いた。同年4月には大手合を再開させ、囲碁専門誌「棋道」も復刊させた。1948年(昭和23年)には、日本棋院会館(港区芝高輪)を開館し、活動の拠点を確立した。しかし、同年、ある読売新聞紙上での失言が原因で理事長を辞任することとなる。1950年(昭和25年)には、岸信介が会長、足立正が取締役(翌年社長)に就任した東洋パルプの監査役を務めた。

理事長辞任後も、彼は囲碁の発展、国内普及、そして国際普及に尽力した。江戸時代の御城碁の棋譜を収めた『御城碁譜』全10巻や、『明治碁譜』の編集に携わった他、自ら筆を執って「瀬越囲碁教本」など多数の技術書を著した。1952年には全本因坊全八段戦に出場している。

1.7. 晩年と栄誉

1955年(昭和30年)、瀬越憲作は棋士として引退し、同年、鈴木為次郎とともに名誉九段に推挙された。1958年には、棋士として初めて紫綬褒章を受章した。さらに、1966年には勲二等瑞宝章を受章するなど、その功績は国家レベルで高く評価された。

1.8. 国際交流と門下生の育成

瀬越憲作は、日本の囲碁界に貢献するだけでなく、囲碁の国際化にも大きな足跡を残した。彼は1928年の呉清源の来日を支援し、彼を自身の門下生として迎え入れた。呉清源は後に「昭和の棋聖」と称される世界的な棋士となる。

彼は自身の足で国際交流を進めた。1919年には満州と中国を訪問。1942年には青木一男の招待で呉清源らとともに再び中国を訪れた。戦後、1950年にはハワイ棋院に招待されてハワイを訪問し、1957年には台湾への使節団団長を務めた。さらに、1960年には日中囲碁交流の第1回訪中団の団長として中国との囲碁交流を推進した。

瀬越の門下生は、彼の指導のもとで多くの優秀な棋士を輩出した。呉清源の他にも、橋本宇太郎、杉内雅男、伊予本桃市、久井敬史、そして後に韓国の棋聖となる曺薫鉉らがいる。彼は囲碁の国際化に尽力し、多くの弟子を育てることで、日本囲碁界の再建と発展に大きく貢献した。

2. 棋歴

瀬越憲作は、生涯を通じて着実に実力を積み上げ、囲碁界のトップ棋士の一人として名を馳せた。

2.1. 昇段歴

瀬越憲作の公式な昇段歴は以下の通りである。

- 1909年:飛付三段

- 1912年:四段

- 1917年:五段

- 1921年:六段

- 1926年:七段

- 1942年:八段

- 1955年:名誉九段

2.2. 主要対局

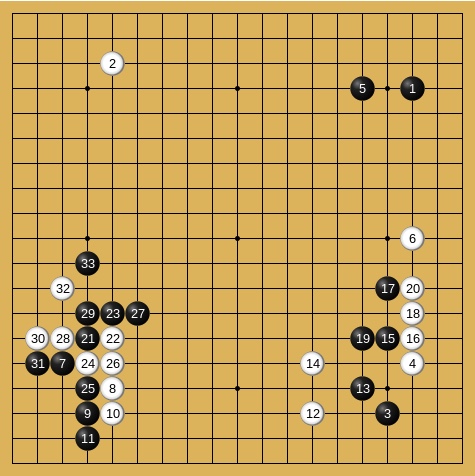

瀬越憲作の棋歴の中でも特に有名なのが、1920年の本因坊秀哉との対局である。この対局は「秀哉に迫る」と称され、万朝報紙上で掲載された。本局は1920年1月17日と27日に打たれ、本因坊秀哉名人に対し、瀬越憲作五段が先番で臨んだ。

当時の囲碁界では、本因坊秀哉に対抗する方円社の棋士として、瀬越憲作と鈴木為次郎が先の手合に迫る実力を見せていた。この対局の序盤、白は黒の秀策流を防ぐ方針で、白8から12とハサむ布石がよく見られた。黒は15から19で先手を取り、黒21に回って足早な布石を目指した。白24のアテコミは黒29のツギを期待する手であったが、黒はこれを省略して黒27と反発し、戦いの主導権を黒が握った。この後、黒は左辺の白を封鎖して中央を厚くし、上辺に大きな白地を与えたものの、中央を制して押し切った。結果は177手までで黒(瀬越)の中押し勝ちであった。

2.3. その他の棋歴

- 院社対抗戦:1926年、小野田千代太郎に対し0勝1敗。

- 大手合(甲組)優勝:1927年後期。

- 日中囲碁交流:1960年、3勝1敗1引き分け。

3. 著書

瀬越憲作は棋士としてだけでなく、多くの囲碁関連書籍を執筆・監修し、囲碁の普及と技術向上に貢献した。主な著書は以下の通りである。

- 『囲碁襲撃戦法』斯文館、1911年

- 『少壮碁客決戦録』博文館、1917年

- 『新進碁客争覇戦』斯文館、1920年

- 『手筋辞典』(呉清源と共著)誠文堂新光社、1971年

- 『詰碁辞典』

- 『囲碁の力を強くする本』

- 『御城碁譜』(八幡恭助、渡邊英夫と共著)御城碁譜整理配布委員会、1950年 - 1951年

- 『明治碁譜』日本経済新聞社、1959年

- 『囲碁百年 1 先番必勝を求めて』平凡社、1968年

- 『手筋早わかり』

- 『損のないハメ手』

- 『碁の形を教える金言集』

- 『作戦辞典』

- 『手のある地・手のない地』

- 『勝負のキメ手』その他多数

4. 死去

瀬越憲作は1972年(昭和47年)7月27日、83歳で死去した。死因は自殺であった。晩年、80歳になる頃から目や耳、続いて足腰が弱り、体の衰えを苦にしたとされている。彼の遺書には「からだの具合が悪い。死ぬるより仕方ない」と書かれていたという。

瀬越の死に際しては、高齢であったため関係者から「あの年で死ななくても...」という声が上がった。長男は、彼が「碁界に尽くせないなら屍を晒すのと同じで、死んだ方が仕合せだと考えたんだろうと思います」と語っている。また、弟子の呉清源は、「目が不自由になって、素人相手でないと碁が打てなくなり、落ち込まれたんだと思います」と述べた。彼の死の4ヶ月前には、弟子の曺薫鉉が兵役問題で韓国へ帰国していたことも、彼の精神状態に影響を与えた可能性が指摘されている。

5. 評価と遺産

瀬越憲作は、日本の囲碁界において多大な功績を残し、その遺産は現代の囲碁界にも深く根付いている。しかし、その生涯には論争や批判も存在した。

5.1. 功績と貢献

瀬越憲作は「日本棋院の父」として、日本の囲碁界の統一と発展に決定的な役割を果たした。対立する本因坊門と方円社を統合し、日本棋院を設立したことは、囲碁が近代的な組織体制の下で運営される基盤を築いた画期的な出来事であった。また、裨聖会を設立し、総互先や持ち時間制を導入するなど、従来の封建的な慣習を打破し、実力主義に基づいた公平な対局環境を整備したことも、囲碁界の民主的な発展に貢献した。

戦後の混乱期には、日本棋院の初代理事長として、組織の再建、大手合や専門誌「棋道」の復活に尽力し、囲碁文化の継承と普及を担った。さらに、呉清源や曺薫鉉といった世界的な才能を見出し、彼らを育成したことは、日本の囲碁界の国際的な地位向上に大きく貢献した。彼は1958年に棋士として初めて紫綬褒章を受章し、1966年には勲二等瑞宝章を受章するなど、その功績は国家レベルで高く評価されている。

5.2. 批判と論争

瀬越憲作の生涯には、いくつかの批判や論争も存在した。1928年の秋期大手合における万年劫問題では、彼の八段昇段が一時預かりとなるなど、対局の裁定を巡る紛糾に巻き込まれた。また、1948年には読売新聞紙上での発言が原因で、日本棋院理事長の職を辞任することになった。彼の最晩年には、日本棋院内部での対立により、彼自身は非常に尊敬される存在ではあったものの、孤立した立場にあったとされている。戦後、1945年以降の公式戦への参加が低調であったことも、その孤立を裏付ける一因とされる。

5.3. 囲碁界への影響

瀬越憲作は、現代囲碁の発展、普及、そして教育システムの構築に具体的な影響を与えた。彼が主導した日本棋院の設立は、プロ棋士の組織化と、囲碁の教育・普及活動を体系的に行う基盤を確立した。彼の著書群、特に呉清源との共著である『手筋辞典』や、『御城碁譜』、『明治碁譜』といった棋譜集の編集は、囲碁の技術研究と歴史資料の保存に大きく貢献した。さらに、彼が育成した弟子たちは、それぞれが囲碁界の指導者や棋聖となり、瀬越の囲碁観や精神を次世代に伝えた。彼の国際交流への尽力は、囲碁を日本国内に留まらず、世界に広めるきっかけを作り、現代の国際的な囲碁交流の基礎を築いたといえる。

5.4. 記念物

瀬越憲作の功績を称え、1983年には彼の故郷である能美島に銅像(圓鍔勝三作)が建てられた。また、2009年には囲碁殿堂入りを果たし、その偉大な功績が後世に伝えられている。