1. 生涯と背景

アンリ・ムーオの生涯は、彼の幼少期から探検家としての道を志すまでの過程、そしてその実現に向けた努力によって特徴づけられる。

1.1. 幼少期と教育

ムーオは1826年5月15日、フランスのドゥーにあるモンベリアルで生まれた。彼の幼少期はロシアで過ごされ、若き哲学教授として10年間を言語学の研究に費やした。彼は兄のシャルルと共にヨーロッパ各地を旅し、ルイ・ダゲールが開発した写真技術を習得した。1856年からは自然科学の研究に専念するようになり、同年にはスコットランドの探検家マンゴ・パークの娘と結婚している。

1.2. 探検への志

1857年、ムーオはジョン・ボウリング卿が著した『シャムの王国と人々』を読んだことに触発され、新しい動植物標本を収集するための植物学探検を目的としてインドシナ半島への旅を決意した。しかし、彼の最初の研究費や渡航費の申請は、ナポレオン3世政府やフランスの企業によって却下された。それでも彼は諦めず、最終的に王立地理協会とロンドン動物学会からの支援を得ることに成功し、シンガポールを経由してバンコクへ船で旅立った。

2. 東南アジア探検

ムーオは1858年にバンコクに拠点を構え、その後3年間にわたりシャム、カンボジア、ラオスの奥地へと4回の探検を行った。彼の探検は、未踏のジャングル地帯を探索する中で、極度の困難や野生動物との遭遇に耐える過酷なものであった。

2.1. 探検の概要

ムーオの東南アジア探検は、3年6ヶ月13日の期間にわたり、合計で4955 kmにも及ぶ広範囲なものであった。彼はこの間、極度の困難に直面し、野生動物と対峙しながら、これまで地図に記されていなかったジャングル地帯を探索した。

2.2. 主要な探検ルートと行程

ムーオはバンコクを拠点に、以下の4つの主要な探検ルートを踏破した。

- 第1次探検(256 km)

- 1858年10月23日から12月5日まで、バンコクからシャムの旧首都アユタヤ、サラブリー、プラプッタバート、プラプッタチャイなどの近隣地域を訪れた。この探検では、多数の昆虫、陸生および河川の貝類を収集し、イギリスに送った。

- 第2次探検(2399 km)

- 1859年1月3日から1860年5月8日まで行われた最長の探検。チャンタブリー、チャーン島、ウドン、プノンペン、トンレサップ湖、バッタンバンを経て、1860年1月にアンコールに到達した。アンコールでは3週間にわたり詳細な観察記録を残した。

- 第3次探検(1250 km)

- 1860年5月11日から1861年4月12日まで。バンコクからペッチャブリー、ロッブリー、アユタヤ、タールア、サオハイ、チャイヤプーム、サラブリーを巡った。

- 第4次探検(1050 km)

- 1861年に行われた最後の探検。シーキウ、コラート、チャイヤプーム、ルーイ、パークラーイを経て、ルアンパバーンへと向かった。この探検の途中で彼はマラリアにより命を落とすこととなる。

ムーオの探検の詳細は、彼の死後に『ル・トゥール・デュ・モンド』(Le Tour du Mondeル・トゥール・デュ・モンドフランス語、「世界一周」日誌)に掲載された。

探検行程 段階 地名(当時の名称) 地名(現在の名称) 『ル・トゥール・デュ・モンド』の章 到着日 出発日 準備 1 London ロンドン I 1858年4月27日 2 Singapore シンガポール I 1858年9月3日 3 Paknam パークナム I 1858年9月12日 4 Bangkok バンコク II - V 1858年10月19日 第1次探検(256 km) 5 Ajuthia アユタヤ VI 1858年10月23日 6 Arajiek, Phrabat プラプッタバート VII 1858年11月13日 1858年11月14日 7 Patawi プラプッタチャイ VIII 1858年11月28日 8 Bangkok バンコク VIII 1858年12月5日 1858年12月23日 第2次探検(2399 km) 9 Chantaboun Gulf, Lion's Rock レームシン IX 1859年1月3日 10 Chantaboun チャンタブリー IX 1859年1月4日 11 Ile de Ko-Man コーマンノーク島 IX 1859年1月26日 12 Ile des Patates et ile de Ko-Kram コークラム島 IX 1859年1月28日 13 Ile de l'Arec チャンタブリー X 1859年1月29日 14 Ven-Ven パークナムウェルー X 1859年3月1日 15 Chute de Kombau, grotte du Mont Sabab ナムトックプリオ国立公園 X 16 Chantaboun チャンタブリー XI 17 Ko-Khut クート島 XI 18 Koh-Khong ココン XI 19 Kampot カンポット XI 20 Kompong-Baïe コンポンバイ XI 21 Udong ウドン XII 22 Pinhalu ポンニャー・ルー XIII 1859年7月2日 23 Penom Penh プノンペン XIV 24 Ile de Ko Sutin カオスーティン XV 25 Pemptiélan ペアム・チリアン XV 26 Brelum ブロー・ラム・ペー XV 1859年8月16日 1859年11月29日 27 Pemptiélan ペアム・チリアン XVI 28 Pinhalu ポンニャー・ルー XVI 1859年12月21日 29 Penom Penh プノンペン XVI 30 Lac du Touli-Sap トンレサップ湖 XVI 31 Battambang バッタンバン XVII 1860年1月20日 32 Ongkor アンコール XVIII 1860年1月22日 1860年2月12日 33 Mont Ba-Khêng プノンバケン XIX 34 Battambang バッタンバン XXI 1860年3月5日 35 Ongkor-Borège モンコルボレイ XXI 1860年3月8日 1860年3月9日 36 Muang Kabine カビンブリー XXI 1860年3月28日 37 Bangkok バンコク XXI 1860年4月4日 1860年5月8日 第3次探検(1250 km) 38 Petchabury ペッチャブリー XXII 1860年5月11日 39 Bangkok バンコク XXIII 1860年9月1日 40 Nophabury ロッブリー XXIV 41 Ajuthia アユタヤ XXIV 1860年10月19日 42 Tharua-Tristard タールア XXIV 1860年10月20日 43 Saohaïe サオハイ XXIV 1860年10月22日 44 Khao Koc ワット・タークロータイ XXV 45 Tchaïapoune チャイヤプーム XXVI 1861年2月28日 46 Saraburi サラブリー XXVI 47 Bangkok バンコク XXVI 1861年4月12日 第4次探検(1050 km) 48 Sikiéou シーキウ XXVI 49 Korat ナコーンラーチャシーマー XXVI 50 Penom-Wat プラサート・パノムワン XXVI 51 Tchaïapoune チャイヤプーム XXVII 52 Nam-Jasiea ノンコック XXVII 53 Poukiéau プーキアオ XXVII 54 Leuye ルーイ XXVII 1861年5月16日 55 Paklaïe パークラーイ XXVII 1861年6月24日 56 Thodua タードゥア XXVII 57 Luang Prabang ルアンパバーン XXVII 1861年7月25日 58 Na-Lê ナーレー XXVIII 1861年9月3日 1861年10月15日

3. アンコール遺跡とその影響

アンリ・ムーオのアンコール遺跡訪問は、西洋社会に大きな影響を与え、遺跡の再評価と保存への道を開いた一方で、その解釈には当時の時代背景による誤解も含まれていた。

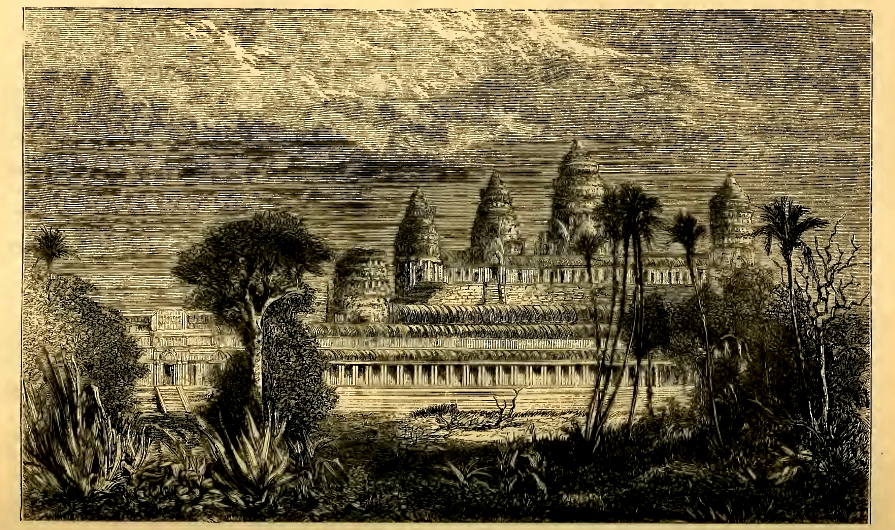

3.1. アンコール訪問

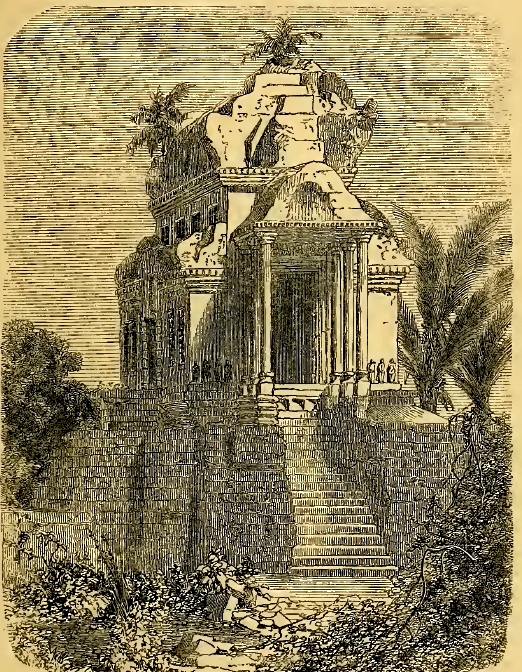

1860年1月、ムーオは2度目の探検の終わりにアンコールに到達した。アンコールは400 km2以上に広がる地域で、古代のテラス、池、堀に囲まれた都市、宮殿、そして多数の寺院から構成されており、その中でも最も有名なのがアンコール・ワットである。彼はこの地で3週間にわたり詳細な観察を行い、その記録を旅行日誌に書き留めた。これらの日誌と彼が描いたイラストは、彼の死後『シャム、カンボジア、ラオスおよびインドシナ中央部の諸王国への旅』として出版され、広く知られることとなった。

3.2. 「発見」に関する誤解と真実

ムーオはしばしばアンコール遺跡の「発見者」として誤って認識されているが、アンコールは決して「失われた都市」ではなかった。遺跡群の場所と存在は、常にクメール人の間で知られており、16世紀以降、複数の西洋人によっても訪れられていた。ムーオ自身も、日誌の中で、バッタンバンを拠点とするフランス人宣教師シャルル・エミール・ブイユヴォー神父が、ムーオより少なくとも5年前に他の西洋人探検家や宣教師と共にアンコール・ワットや他のクメール寺院を訪れていたことを報告している。ブイユヴォー神父は1857年に『インドシナ旅行1848-1846、安南とカンボジア』を出版している。また、それ以前にも1550年にはポルトガルの商人ディオゴ・ド・コウトがアンコールを訪れて記録を残しており、1586年にはポルトガルの修道士アントニオ・ダ・マグダレナもアンコール・ワットへの訪問について記している。しかし、ムーオほど鮮やかにアンコールを描写し、詳細なスケッチを添えたヨーロッパ人はそれまでいなかったため、彼がアンコールを西洋に広く知らしめた功績は大きい。

ベトナムの資料によると、14世紀中頃にはシャム(現在のタイ)の度重なる攻撃により、真臘の王はアンコールの地を放棄し、現在のプノンペンへと遷都したとされる。これにより、1350年頃からアンコール地域全体は荒廃した森の中に埋もれていった。かつて王が住んでいた場所であるため、一般の住民が立ち入ることはなく、このことが約500年もの間、アンコールを古木が覆い隠し、保護する結果となった。ムーオがアンコールを発見した時には、遺跡はほぼ手つかずの状態で残されていた。

3.3. アンコールの再評価と西欧社会への影響

ムーオの鮮やかな描写と詳細なスケッチは、アンコール遺跡を西洋に広く知らしめる上で決定的な役割を果たした。彼の著作によってアンコールの人気が高まったことは、フランスが遺跡の研究と保存に主要な役割を果たすための世論の支持につながった。実際、フランスは最近までアンコールに関する研究の大部分を担ってきた。

3.4. アンコール遺跡に対する彼の解釈

ムーオは死後出版された『シャム、カンボジア、ラオスおよびインドシナ中央部の諸王国への旅』の中で、アンコールをピラミッドに比している。これは当時、西洋において全ての文明の起源を中東に求める傾向があったためである。

例えば、彼はアンコール・トムの門にある仏頭を「エジプト様式の4つの巨大な頭部」と表現し、アンコールについて次のように記している。

「これらの寺院--ソロモン王の神殿にも匹敵し、古代のミケランジェロのような巨匠によって建立された--は、我々の最も美しい建築物と並んで名誉ある位置を占めるに値する。それはギリシアやローマが我々に残したあらゆるものよりも壮麗であり、今やこの国が陥っている野蛮な状態と悲しむべき対照をなしている。」

また、彼は次のように記している。

「アンコールには...これほど壮麗な廃墟があり...一目にして見るものに深い感動を与える。そして見るものは次にこう問わざるを得ない。これほど文明を持ち、開かれた強大な民族、これらの巨大な作品の製作者らに、一体何が起こったのか?」

このような記述は、ムーオが失われた文明の廃墟を発見したという一般的な誤解を生む原因となった可能性がある。王立地理協会とロンドン動物学会は、新しい発見を発表することに熱心であったため、ムーオがアンコールを発見したという噂を助長したようである。ムーオ自身は、アンコールがクメール人よりも古い文明の産物であると誤って主張した。アンコールを建設したまさにその文明が彼の目の前に存在していたにもかかわらず、彼は当時の住民を「野蛮な状態」にあると考え、彼らがこれほど文明的で啓蒙された建築物を建てたとは信じられなかったのである。彼は、これほどの壮麗な建築物の作者は消滅した民族であると推測し、アンコールの創建を約2000年前、ローマ時代と同じ頃に誤って推定した。アンコール・ワットの真の歴史は、後に元の使節周達観が1295年から1296年にかけてカンボジアを訪れた際に記した『真臘風土記』や、その後のアンコール遺跡全体で行われた発掘および修復作業で蓄積された様式学的および碑文学的証拠から徐々に明らかになった。現在では、アンコールの居住期間は9世紀初頭から15世紀初頭までであることが知られている。

4. 自然学者としての活動

アンリ・ムーオは探検家としてだけでなく、熱心な自然学者としても活動した。彼は1856年から自然科学の研究に専念し、東南アジアでの探検中には、昆虫や陸生および河川の貝類など、広範な動植物の標本を収集した。これらの標本は、彼の探検の成果としてイギリスに送られ、当時の学術界に貢献した。彼の収集活動は、単なる探検に留まらず、地域の生物多様性の記録という科学的な側面も持ち合わせていた。

5. 植民地主義に対する見解

ムーオの死後、カンボジアがフランスの植民地として併合されたため、彼がフランスの拡張主義の道具として利用されたのではないかという議論が提起されることがある。しかし、ムーオ自身は強硬な植民地主義者ではなかったようである。彼は時折、ヨーロッパの植民地化がもたらす恩恵について疑問を呈しており、次のように記している。

「ヨーロッパ諸国の東方への現在の動きは、これらの土地に我々の文明の恩恵をもたらすことで良い結果をもたらすのだろうか?それとも我々は、限りない野心の盲目的な道具として、彼らの現在の悲惨さに拍車をかける災いとしてここに来るのだろうか?」

一方で、ムーオは彼の記録において東南アジアとその文化に真摯な関心を示しており、フランスがこれらの国々に提供できると彼が考えた利益についても言及している。彼は『ル・トゥール・デュ・モンド』の中で、次のように記している。

「ヨーロッパの支配、奴隷制度の廃止、保護的で賢明な法律、そして誠実で経験豊かかつ厳格に正直な行政官だけが、フランスが確立しようとしている、そして間違いなく確立するであろうコーチシナに近いこの国家を再生させることができるだろう。そうすれば、それは確かに下コーチシナと同じくらい肥沃で豊かな穀倉地帯となるだろう。」

また、彼は「人々は、これほど肥沃で豊かな地域で、取るに足らない生産と産業の欠如に驚くが、彼らは一般に、国王や官僚が略奪と腐敗、そして労働を破壊し進歩を妨げるあらゆる悪弊によって富を築いていることを知らない。この国が知恵と慎重さをもって、人々に忠誠と保護をもって統治されれば、全てが驚くべき速さで変わるだろう」と指摘している。さらに、ムーオは当時のフランスがカンボジアにすでに提供していたと彼が考えた恩恵を強調し、次のように述べている。「フランスが過去2年間、安南帝国に対して戦争をしていなかったならば、おそらく今日、カンボジアの小さな王国にとって最後の時が訪れていただろう。その運命は、ほとんど疑いなく、消滅し、隣接する民族に同化されることにあるのだから。」これらの記述は、彼が単なる植民地主義者ではなく、現地の状況に対する複雑な認識と、フランスの役割に対する多面的な見解を持っていたことを示している。

6. 死

ムーオは1861年11月10日、4度目の探検の途上、ラオスのジャングルでマラリア熱により死去した。彼は当時、後の現代ラオスを形成する三つの王国の一つであったラーンサーン王国の首都ルアンパバーンを訪れており、国王の庇護を受けていた。

彼の遺体は、2人の使用人によってナムカーン川のほとり、ナパンのフランス人伝道所の近くに埋葬された。ムーオのお気に入りの使用人であったフライは、ムーオの全ての日誌と収集した標本をバンコクまで運び、そこからヨーロッパへと送られた。

7. 遺産と記念

ムーオの死後、彼の探検の成果とアンコール遺跡への貢献は、後世の学術界と大衆に大きな影響を与え、その遺産は今日まで語り継がれている。

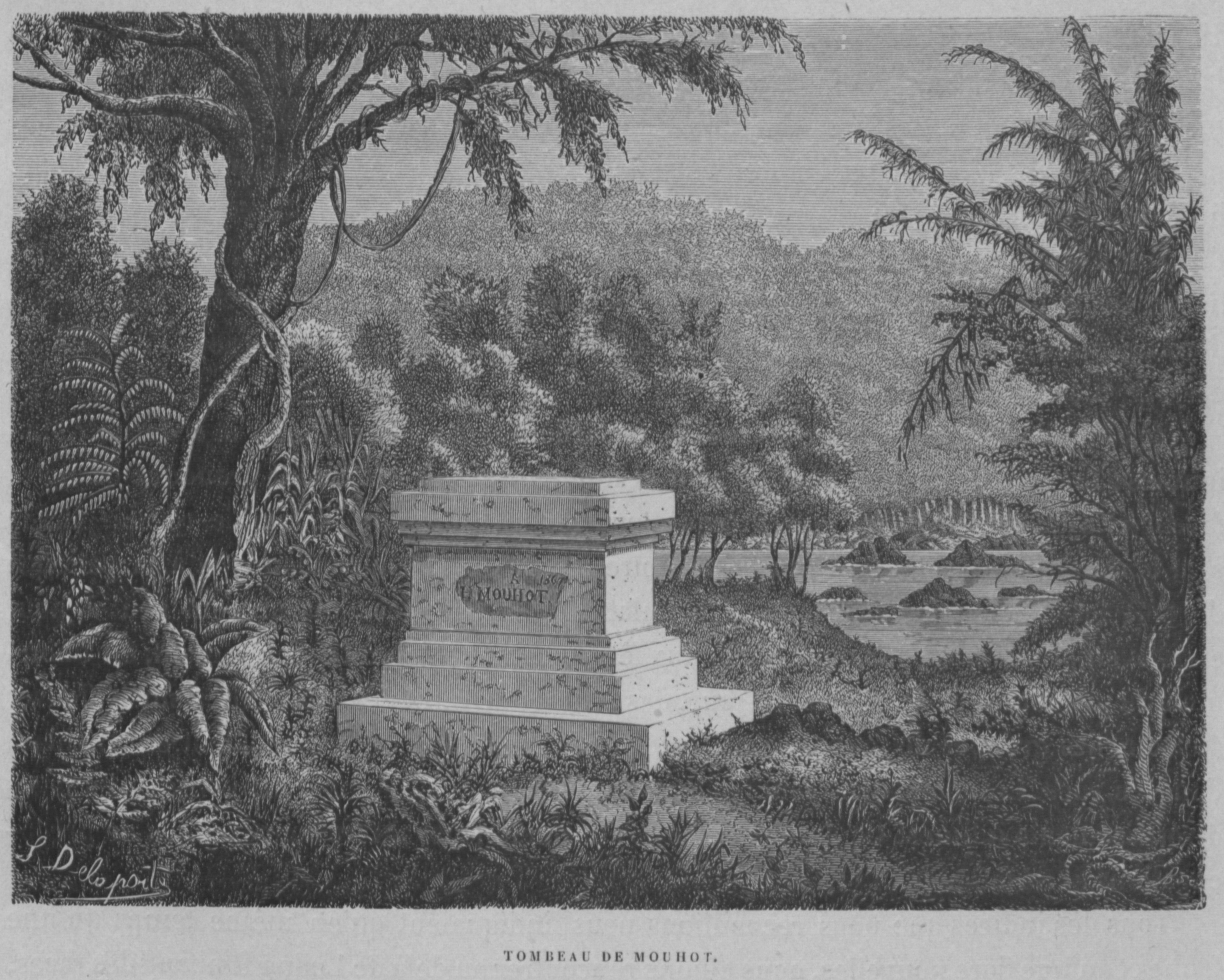

7.1. 墓と記念碑

ムーオの墓は、ルアンパバーンの東、バーン・パノムのすぐ外に位置している。1867年、コーチシナ総督の命令を受けたフランスの司令官エルネスト・ドゥダール・ド・ラグレは、ムーオの墓があると考えられた場所に小さな記念碑を建立した。ド・ラグレはこの時、「我々はどこでも、その高潔な人柄と生来の慈悲深さによって現地の人々の尊敬と愛情を得ていた我々の同胞の記憶を見出した」と追悼の辞を述べた。

しかし、16年後、フランス人探検家ポール・ネイス博士がナムカーン川を遡上した際には、「地面に散らばった数個のレンガ」しか見つけられなかった。1887年、オーギュスト・パヴィはより耐久性のある墓碑を建設するよう手配し、その近くには参拝者のための宿泊施設と食事を提供するサラが建てられた。1951年にはフランス極東学院(EFEO)によって墓の修復作業が行われた。

第二次インドシナ戦争中、ムーオの墓はジャングルに飲み込まれて失われていたが、1989年にフランスの学者ジャン=ミシェル・ストロビーノとラオスの歴史家モンコル・サソリスによって再発見された。ストロビーノはフランス大使館とムーオの出身地であるモンベリアル市の支援を受けて記念碑の修復を組織し、1990年にはこの再発見を記念する新しい銘板が墓碑の一端に設置された。現在、この場所はルアンパバーンのホテルや観光業者に知られており、市内から約10 kmの距離にあるため、ミニバンやトゥクトゥクを雇って訪れることができる。ルアンパバーン駅へ向かう道の急カーブの左側にある急な道を下り、川沿いのいくつかの小さなレストランを通り過ぎ、整備された道を登ると墓にたどり着く。墓までの距離は合計で約250 mである。

7.2. 学術界および大衆の評価

ムーオの著作によってアンコール遺跡の人気が高まったことは、その後のフランスによる遺跡の研究と保存活動に対する広範な支持を生み出した。フランスは最近まで、アンコールに関する研究の大部分を担ってきた。

また、2種のアジア産爬虫類が彼の名にちなんで命名されている。それは、カメの一種であるCuora mouhotiiラテン語(クオラ・ムーホティ)と、ヘビの一種であるOligodon mouhotiラテン語(オリゴドン・ムーホティ)である。

8. 著作

ムーオの旅行日誌は、彼の死後、以下のタイトルで出版され、不朽の作品となった。

- 『シャム、カンボジア、ラオスおよびインドシナ中央部の諸王国への旅』(Voyage dans les royaumes de Siam, de Cambodge, de Laos et autres parties centrales de l'Indochineフランス語)

- 1863年、1864年に出版された。

- 英語タイトル: 『Travels in the Central Parts of Indo-China, Cambodia and Laos During the Years 1858, 1859, and 1860』

彼の主要な著作および関連書籍は以下の通りである。

- 『Travels in Siam, Cambodia, Laos, and Annam』 Henri Mouhot

- 『Travels in Siam, Cambodia and Laos, 1858-1860』 Henri Mouhot, Michael Smithies

- 『Travels in the Central Parts of Indo-China (Siam), Cambodia, and Laos During the Years 1858, 1859, and 1860』 Mouhot, Henri (白黒イラスト入り)

主な日本語訳には以下のものがある。

- 『アンコールワットの「発見」 タイ・カンボジア・ラオス諸王国遍歴記』

- 大岩誠 訳、まちごとパブリッシング、2018年。

- 旧版は中公文庫、2002年。

9. 関連人物とトピック

アンリ・ムーオの生涯と活動は、19世紀の東南アジア探検やフランスの植民地政策といった広範な歴史的背景の中で捉えることができる。彼の活動に関連する主要人物やトピックは以下の通りである。

- ジョン・ボウリング: イギリスの外交官、作家。ムーオが東南アジア探検を決意するきっかけとなった『シャムの王国と人々』の著者。

- シャルル・エミール・ブイユヴォー: フランスの宣教師。ムーオ以前にアンコール遺跡を訪れ、その記録を出版していた。

- 周達観: 元の使節。13世紀末にカンボジアを訪れ、『真臘風土記』を著し、アンコール・ワットの真の歴史を知る上で貴重な情報を提供した。

- ナポレオン3世: フランス皇帝。ムーオの初期の探検資金申請を却下した。

- エルネスト・ドゥダール・ド・ラグレ: フランスの軍人、探検家。ムーオの墓碑を建立した。

- オーギュスト・パヴィ: フランスの外交官、探検家。ムーオの墓碑の再建を手配した。

- マンゴ・パーク: スコットランドの探検家。ムーオの妻の父。

- ラーンサーン王国: ムーオが死去する直前に訪れたラオスの王国。

- 19世紀の東南アジア探検: ムーオの活動は、この時代のヨーロッパ諸国による東南アジアへの関心の高まりと探検ブームの一部であった。

- フランスの植民地政策: ムーオの探検は、フランスがインドシナ地域で植民地支配を拡大していく時期と重なっており、彼の見解は当時の植民地主義に対する複雑な態度を反映している。

10. 外部リンク

- [https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1OP8tD8idDLwYioBkATH9Xa8njZBSH-Y&usp=sharing 探検行程のGoogleマップリンク]

- [https://www.academia.edu/11773322/La_s%C3%A9pulture_dHenri_MOUHOT_%C3%A0_Luang_Prabang_Laos_ アンリ・ムーオの墓に関する歴史(英語)]

- [http://angkor.wat.online.fr/dec-henri_mouhot.htm 略歴(フランス語)]

- [https://web.archive.org/web/20050310133519/http://www.insecula.com/contact/A010818.html Alexandre Henri Mouhot(フランス語)]