1. 概要

ジェレミー・テイラー(Jeremy Taylor英語、1613年 - 1667年)は、イングランド国教会の聖職者であり、オリバー・クロムウェルの護国卿時代に作家として名声を博した人物である。その詩的な表現様式から「聖職者たちのシェイクスピア」と称されることもあり、英語散文における最も偉大な作家の一人として頻繁に引用されている。

テイラーはカンタベリー大主教であったウィリアム・ロードの庇護を受け、その支援の結果、チャールズ1世の侍従牧師となった。このため、イングランド内戦中の1644年から1645年にかけてロード大主教が議会によって裁判にかけられ処刑された際、彼は政治的に疑わしい人物と見なされるようになった。国王に対する議会派(ラウンダーズ)の勝利後、彼は短期間に数回投獄された。

最終的に、彼はウェールズで静かに暮らすことを許され、カーベリー伯爵の個人牧師となった。王政復古後、彼はアイルランドのダウンおよびコナー教区の主教に任命され、さらにダブリン大学の副総長も務めた。彼はイングランド国教会やその他の聖公会の聖人暦に記憶されている。彼の代表的な著作である『聖なる生の規則と実践』は、その詩的な表現で多くの人々に影響を与え、特にジョン・ウェスレーに影響を与えたことで知られる。

2. 初期生い立ちと教育

テイラーはケンブリッジで、理髪師ナサニエルを父として生まれた。彼は1613年8月15日にケンブリッジのホーリー・トリニティ教会で幼児洗礼を受けた。彼の父は教養があり、彼に文法と数学を教えた。その後、彼はケンブリッジのパース・スクールで教育を受け、ゴンヴィル・アンド・カイウス・カレッジに進学し、1630年から1631年にかけて学士号を、1634年に修士号を取得した。

学生時代の彼の勤勉さを示す最も良い証拠は、後の人生で彼が容易に使いこなした膨大な知識である。1633年、彼はまだ教会法で定められた年齢に達していなかったが、聖職者の叙階を受け、かつての学友であったトーマス・リスデンからの誘いを受け、セント・ポール大聖堂の講師の代役を短期間務めた。

3. ロード大主教の庇護下での経歴と王党派支持

ウィリアム・ロード大主教は、テイラーをランベス宮殿での説教のために呼び出し、この若い男を庇護下に置いた。テイラーは1636年以前にケンブリッジのフェローシップを辞任しなかったが、ロード大主教が彼の優れた才能が絶え間ない説教の義務よりも研究と向上のためのより良い機会を得るべきだと望んだため、彼はかなりの時間をロンドンで過ごしたようである。1635年11月、彼はロード大主教によってオール・ソウルズ・カレッジのフェローシップに指名された。アンソニー・ウッドによれば、そこでは愛情と賞賛が彼を待っていたという。しかし、彼はそこで過ごした時間は少なかったようである。彼は庇護者である大主教のチャプレンとなり、チャールズ1世の侍従牧師となった。

オックスフォードでは、当時ウィリアム・チリングワースが彼の代表作『プロテスタントの宗教』の執筆に忙しく、チリングワースとの議論を通じてテイラーが当時の自由主義運動に傾倒した可能性もある。オックスフォードで2年間過ごした後、1638年3月にロンドン主教のウィリアム・ジャクソンによってラトランドのアッピングハム教区の牧師に任命された。そこで彼は田舎の司祭としての仕事に落ち着いた。

翌年、彼はフィービー・ラングスデールと結婚し、ウィリアム(1642年没)、ジョージ(?)、リチャード(後者2人は1656/7年頃没)、チャールズ、フィービー、メアリーの6人の子供をもうけた。同年秋、彼は大学聖母マリア教会で火薬陰謀事件の記念日に説教を行うよう任命され、その機会を利用して、彼が生涯を通じて悩まされたローマ・カトリックの立場への密かな傾倒という疑惑を晴らしたようである。この疑惑は主に、ヘンリエッタ王妃のチャプレンとなった学識あるフランシスコ会修道士、フランシス・ア・サンクタ・クララとの親密な関係から生じたようだが、ロード大主教との既知の関係や、彼の禁欲的な習慣によっても強まった可能性がある。王党派への彼の愛着は、より深刻な結果をもたらした。彼は『聖職者制度と司教職の職務、あるいはアリウス派と無頭派の新旧に対する司教職の主張』(1642年)の著者として、教区を維持することはほとんど望めなかったが、教区が聖職者財産収奪委員会によって収奪されたのは1644年になってからであった。テイラーはおそらく国王に同行してオックスフォードへ向かった。1643年、彼はチャールズ1世によってノーサンプトンシャーのオーヴァーストーン教区の牧師に任命された。そこで彼は友人であり庇護者である第2代ノーサンプトン伯スペンサー・コンプトンと密接な関係を持つことになった。

4. 投獄と著述活動

その後の15年間、テイラーの動向は容易には追跡できない。彼は1649年のチャールズ1世の最期の数週間、ロンドンにいたようであり、国王からは彼の時計と、聖書を保管していた黒檀のケースを飾っていた宝石を贈られたと言われている。彼は1645年2月4日のカーディガン城の包囲戦で他の王党派と共に捕虜となっていた。1646年には、カーマーゼンシャーのランフィハンゲル・アバーバイシック教区にあるニュートン・ホールで、他の2人の聖職者と共に学校を経営していることが確認されている。ここで彼は第2代カーベリー伯リチャード・ヴォーンの個人牧師となり、その邸宅であるゴールデン・グローブ(テイラーの今も人気のある祈祷書にその名が冠されている)の歓待を受けた。カーベリー伯の最初の妻はテイラーの常なる友人であった。ゴールデン・グローブでテイラーは彼の最も優れた作品のいくつか執筆した。第3代カーベリー夫人アリスは、ジョン・ミルトンの『コーマス』の「淑女」のモデルである。テイラーの最初の妻は1651年初頭に亡くなっていた。彼の2番目の妻はジョアンナ・ブリッジズまたはブライジーズで、チャールズ1世の庶子であると言われているが、これには確かな証拠はない。彼女はカーマーゼンシャーのマンディナムに良い財産を所有していたが、おそらく議会派の徴収によって貧窮していた。結婚後数年して、彼らはアイルランドに移住した。テイラーは時折、友人のジョン・エヴリンと共にロンドンに現れ、エヴリンの『日記』や書簡に彼の名前が繰り返し登場する。彼は3度投獄された。1645年には『ゴールデン・グローブ』への不適切な序文のために、1655年5月から10月にかけてはチェプストー城で、容疑は不明だが再び投獄された。そして3度目は1657年にロンドン塔で、彼の出版者であるリチャード・ロイスンの軽率な行為により、彼の『職務集』にキリストが祈る姿勢で描かれた版画が飾られていたためであった。

この期間に執筆された彼の代表的な著書には、キリスト教の信仰実践の手引書である『聖なる生の規則と実践』や、さらに人気を博した『聖なる死の規則と実践』がある。また、友人キャサリン・フィリップス(「比類なきオリンダ」)からの問い、「親密で完璧な友情はキリスト教の原則によってどこまで認められるか?」に答える形で執筆された『友情の性質、職務、尺度に関する談話』(1657年)も、より軽快な作品として非常に魅力的である。彼の『良心の規則』(1660年)は、キリスト教徒のためのカジュイスティック(事例研究)と倫理学の標準的な手引書となることを意図していた。

5. アイルランド主教および後期経歴

彼は1657年にウェールズを離れたと推測され、ゴールデン・グローブとの直接的な関係は2年前に終わったようである。1658年、友人のジョン・エヴリンの尽力により、テイラーはアントリム県のリズバーンで第2代コンウェイ子爵エドワード・コンウェイから講師の職を提案された。当初、彼は長老派と職務を分かち合うことになる職(彼が表現したところによれば、「長老派と私がカストールとポルックスのように、一方が上がれば他方が下がる」ような関係)であり、かつ薄給であったため、その職を辞退した。しかし、彼は最終的にそれを受け入れるよう説得され、パトロンのネイ湖畔にあるポートモア・ラフの土地に、心地よい隠れ家を見つけた。

王政復古の際、彼はおそらく期待し、確かに望んでいたであろうイングランドへの召還ではなく、ダウンおよびコナー教区の司教区に任命され、まもなく隣接するドロモア教区の監督責任も追加された。司教として、彼は1661年にドロモア教区のためにドロモア大聖堂の新しい建物の建設を委託した。彼はまた、アイルランド枢密院のメンバーとなり、1660年にはダブリン大学の副総長にも就任した。これらの職務はいずれも名誉職ではなかった。

大学について、彼は次のように記している。

「私はすべてが完全に混乱しているのを見つけた...人の山、少年たちの山であり、大学の本体は何もなかった。フェローも学者も、誰もその地位に対する法的権利を持たず、暴政や偶然によって押し込まれていた。」

それに応じて、彼は大学のメンバーの入学と行動に関する規則を策定し、施行すること、そして講義職を設立することに精力的に取り組んだ。彼の司教としての労苦はさらに困難であった。王政復古の時点で、アイルランド北部には約70人の長老派牧師がおり、そのほとんどはスコットランド西部出身で、カヴェナンター派を特徴づける監督制への嫌悪感を抱いていた。テイラーが叙階直後に初代オーモンド公ジェームズ・バトラーに宛てて「私は自分自身が苦しみの場所に投げ込まれたと感じる」と述べたのも無理はない。彼の書簡は、彼が置かれていた危険をやや誇張しているかもしれないが、彼の権威が抵抗され、彼の申し出が拒否されたことは疑いない。

これはテイラーが以前から提唱していた賢明な寛容さを示す絶好の機会であったが、新しい司教は長老派の聖職者たちに、監督制の叙階と管轄権への服従か、さもなければ剥奪かという選択肢しか提示しなかった。その結果、彼の最初の巡回で、彼は36の教会が空席であると宣言し、彼の命令に基づいて再占有が確保された。同時に、多くの貴族たちは、彼の疑いようのない誠実さと献身、そして雄弁さによって明らかに心を動かされた。ローマ・カトリック教徒の人口に対しては、彼はあまり成功しなかった。彼らは英語を知らず、伝統的な礼拝形式に固く固執していたにもかかわらず、彼らが冒涜的だと考える、理解できない言語で行われる礼拝への出席を強制された。

レジナルド・ヒーバーが述べているように、

「イングランド王室によるアイルランド統治のどの部分も、改革された宗教を導入するために追求された制度ほど異常で不幸なものはなかった。」

アイルランドの司教たちの要請で、テイラーは最後の偉大な著作である『カトリックからの説得』(2部構成、1664年と1667年)に着手したが、彼自身も部分的に自覚していたように、ジェームズ・アッシャーやウィリアム・ベデルの方法を採用し、聖職者たちにアイルランド語を習得させることで、より効果的に目的を達成できたかもしれない。

この期間中、彼はジョアンナ・ブライジーズと2度目の結婚をした。彼女はチャールズ1世の庶子であるとされていた。この結婚から2人の娘が生まれた。メアリーはフランシス・マーシュ大主教と結婚し、子孫を残した。ジョアンナはリズバーン選出の庶民院議員であったエドワード・ハリソンと結婚し、子孫を残した。義父からマーシュは銀の懐中時計を相続した。これはチャールズ1世からの贈り物であったと言われている。この時計は彼の曾孫である弁護士フランシス・マーシュの家族に受け継がれた。

6. 主要著述と神学思想

テイラーの名声は、彼の説教や敬虔主義的な著作の人気によって維持されており、神学者としての影響力や聖職者としての重要性によるものではない。彼の心は科学的でも思索的でもなく、純粋な神学の問題よりもカジュイスティックの問題に惹かれていた。彼の幅広い読書と優れた記憶力は、堅実な歴史神学の資料を心に留めることを可能にしたが、これらの資料は批判によってふるいにかけられてはいなかった。彼の膨大な学識は、彼が完全に設計され永続的な体系化された真理の構築のための材料を提供する採石場としてではなく、むしろイラストの貯蔵庫として、あるいは敵を打ち負かすための最も適切な武器を選ぶことができる武器庫として役立った。実際、彼は真理の道具としての人間の心には非常に限られた信頼しか置いていなかった。神学は、彼が言うには、神聖な知識というよりも神聖な生命である。

6.1. 敬虔主義および実践的著述

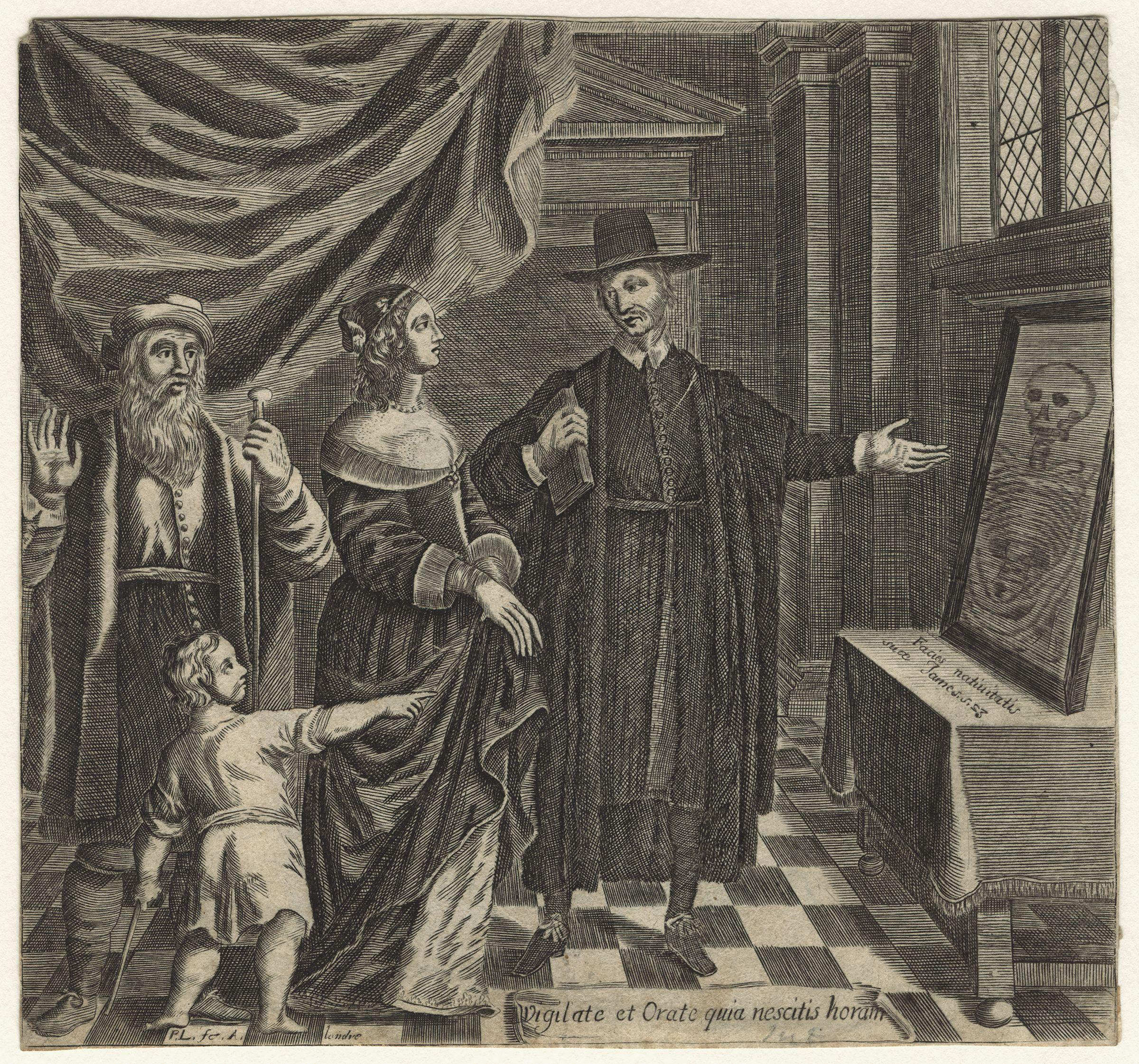

テイラーの最も有名な著作は、彼の対をなす敬虔主義的な手引書である『聖なる生の規則と実践』(1650年)と『聖なる死の規則と実践』(1651年)である。これらの本はジョン・ウェスレーのお気に入りであり、その散文様式はサミュエル・テイラー・コールリッジ、ウィリアム・ハズリット、トーマス・ド・クインシーによって賞賛された。これらは厳粛だが鮮やかな修辞、精巧な周期文、そして言葉の音楽とリズムへの注意深い配慮によって特徴づけられる。

彼の著作はナサニエル・ジョーンズによってウェールズ語に翻訳された。

6.2. 神学および倫理学著述

テイラーの主要な著作には、以下のものがある。

- 『預言の自由に関する談話』(1646年): ジョン・ロックの『寛容に関する書簡』より数十年前に出版された、寛容を求める有名な嘆願書。

- 『権威ある定められた典礼形式の弁護、霊の主張に反して』(1649年)

- 『偉大な模範...イエス・キリストの歴史』(1649年): 著者によれば、ノーサンプトン伯との以前の交流に触発されたもの。

- 『聖なる生の規則と実践』(1650年)

- 『聖なる死の規則と実践』(1651年)

- 『ゴールデン・グローブで説教された27の説教、夏季半年間...』(1651年)

- 『ゴールデン・グローブで説教された25の説教、冬季半年間...』(1653年)

- 『主の聖職者:あるいは、聖職の神聖な制度、必要性、神聖さ、分離に関する談話』(1651年)

- 『聖餐におけるキリストの真の臨在と霊的臨在、化体説に反して証明される』(1654年)

- 『ゴールデン・グローブ;あるいは日々の祈りと連祷の手引書...』(1655年)

- 『唯一必要なもの』(1655年): 悔い改めの教義に関するもので、ペラギウス主義と認識され、長老派に大きな反感を与えた。

- 『友情の性質、職務、尺度に関する談話』(1657年)

- 『良心の規則』(1660年)

- 『ふさわしい聖餐者;あるいは、主の晩餐をふさわしく受けることに伴う性質、効果、祝福に関する談話』(1660年)

テイラーは『この世と来世における人間の状態に関する瞑想』(1684年)の表紙に著者として記されているが、この作品はフアン・エウセビオ・ニエレンベルクの作品『時間と永遠の違い、そして幻滅の坩堝』(1640年)のヴィヴィアン・マリーノーによる1672年の英語翻訳の要約であり、テイラーによって編纂されたようである。

6.3. 寛容と良心に関する見解

テイラーの寛容を求める偉大な嘆願は、神学を実証可能な科学として構築することの不可能性に基づいている。すべての人が一つの考えを持つことは不可能である。そして、達成不可能なことは、達成する必要がない。意見の相違は避けられないが、異端は理解の誤りではなく、意志の誤りである。彼はすべての小さな問題を個々のメンバーの理性に委ねるだろうが、寛容には一定の限界を設けており、信仰の基礎に反するもの、善良な生活と服従の法則に反するもの、あるいは人間社会、そして政治体の公共的で正当な利益を破壊するものはすべて排除した。彼は、もし人々がすべての意見を宗教の名で呼び、上部構造を根本的な教義の名で呼ばなければ、平和が築かれるかもしれないと考えた。宗派的な神学者たちの主張について、彼は自信が第一であり、第二であり、第三であると述べた。

7. 文体と影響力

テイラーは散文の文体家として最もよく知られており、彼の主な名声は、対をなす彼の敬虔主義的な手引書である『聖なる生の規則と実践』(1650年)と『聖なる死の規則と実践』(1651年)の結果である。これらの本はジョン・ウェスレーのお気に入りであり、その散文様式はサミュエル・テイラー・コールリッジ、ウィリアム・ハズリット、トーマス・ド・クインシーによって賞賛された。それらは厳粛だが鮮やかな修辞、精巧な周期文、そして言葉の音楽とリズムへの注意深い配慮によって特徴づけられる。

「我々の人生は非常に短く、したがって非常に悲惨である。それゆえ、短いことは良いことである。神は人類を憐れみ、その重荷が耐え難く、その本性が耐えがたい負担とならないように、我々の悲惨な状態を短縮された。そして、我々の悲惨さが大きければ大きいほど、それが続く時間は短くなるだろう。人間の精神の悲しみは、重い重りのようであり、その重さの大きさによってより速く動き、墓へと降りていき、疲れた手足を休ませ、安楽を与える。なぜなら、その時だけ我々は静かに眠ることができるからである。魂を牢獄に縛り付けるだけでなく、骨が軟骨の秘密の衣を開き、その裸と悲しみを発見するまで肉を食い荒らしたその足かせが外された時だけである。」

-『聖なる死の規則と実践』より

真に詩的な気質を持ち、感情は熱烈で流動的、そして豊かな想像力を持っていた彼は、様々な人々との接触から生まれる分別と機知も持ち合わせていた。彼のすべての才能は、その威厳と色彩においてめったに匹敵するもののない、彼が容易に使いこなす文体によって、他の人々に影響を与えるために利用された。ジョン・ミルトンの最も優れた散文の威厳と堂々たる精巧さ、そして音楽的なリズムをすべて備えながらも、テイラーの文体は、最も家庭的で簡潔なものから最も威厳があり精巧なものまで、驚くほど多様な巧みな例証によって和らげられ、明るくされている。彼の説教は特に引用や暗示に富んでおり、それらは自発的に思いつくかのように見えるが、時には聴衆を困惑させたに違いない。しかし、この見かけの衒学性は、彼の説教の明確な実践的目標、彼が聴衆の前に掲げる高貴な理想、そして彼が精神的な経験を扱い、徳へのインセンティブを促す巧みさによって償われている。

8. 個人生活と家族

ジェレミー・テイラーはローランド・テイラーの直系の子孫であると言われているが、この主張は証明されていない。彼の娘メアリーはフランシス・マーシュ大主教と結婚し、多数の子孫を残した。

テイラーはフィービー・ラングスデールと結婚し、ウィリアム(1642年没)、ジョージ(?)、リチャード(後者2人は1656/7年頃没)、チャールズ、フィービー、メアリーの6人の子供をもうけた。最初の妻フィービーは1651年初頭に亡くなった。彼の2番目の妻はジョアンナ・ブリッジズまたはブライジーズで、チャールズ1世の庶子であると言われているが、これには確かな証拠はない。彼女はカーマーゼンシャーのマンディナムに良い財産を所有していた。

9. 死亡および埋葬

テイラーは1667年8月13日にリズバーンで死去した。彼はドロモア大聖堂に埋葬されており、1870年に彼が埋葬された地下室の上にアプス状の内陣が建設された。

10. 記念および遺産

ジェレミー・テイラーは、イングランド国教会、カナダ聖公会、スコットランド聖公会、オーストラリア聖公会、および米国聖公会の聖人暦において、8月13日に記念されている。

11. 評価

ジェレミー・テイラーは、その文学的才能、雄弁な説教、そして敬虔主義的な著作への貢献によって高く評価されている。しかし、彼の宗教政策や神学的な立場については批判や議論も存在する。

11.1. 肯定的評価

テイラーの最も顕著な貢献は、彼の散文の文体家としての才能である。彼の主要な敬虔主義的な手引書である『聖なる生の規則と実践』と『聖なる死の規則と実践』は、その厳粛で鮮やかな修辞、精巧な周期文、そして言葉の音楽とリズムへの注意深い配慮によって、後世の文学者たちに大きな影響を与えた。ジョン・ウェスレーがこれらの本を愛読し、サミュエル・テイラー・コールリッジ、ウィリアム・ハズリット、トーマス・ド・クインシーといった著名な作家たちがその散文様式を賞賛したことは、彼の文学的遺産の重要性を示している。彼の説教は、その明確な実践的目標と、聴衆に高貴な理想を提示する能力、そして精神的な経験を巧みに扱い、徳を奨励する手腕によって評価されている。

11.2. 批判および論争

アイルランドでの司教としての彼の政策は、批判の対象となった。王政復古後、彼はアイルランド北部の多くの長老派牧師に対し、監督制の叙階と管轄権への服従か、さもなければ聖職剥奪かという選択肢しか提示せず、その結果、36の教会が空席と宣言された。これは、彼が以前に提唱していた寛容の精神とは矛盾すると見なされた。また、英語を解さないローマ・カトリック教徒に対して、理解できない言語で行われる礼拝への出席を強制したことも、成功しなかった政策として指摘されている。レジナルド・ヒーバーは、テイラーがジェームズ・アッシャーやウィリアム・ベデルのように聖職者たちにアイルランド語を習得させる方法を採用していれば、より効果的に目的を達成できたかもしれないと述べている。

彼の神学的な著作、特に『唯一必要なもの』(1655年)は、悔い改めの教義に関するものであったが、ペラギウス主義的であると認識され、長老派に大きな反感を与えた。また、生涯を通じてローマ・カトリックへの密かな傾倒という疑惑が彼を悩ませた。これは、フランシス・ア・サンクタ・クララとの親密な関係や、彼の禁欲的な習慣、そしてウィリアム・ロード大主教との関係に起因すると考えられている。