1. 生涯

レジナルド・ヒーバーの生涯は、幼少期の環境から教育、そしてヨーロッパでの見聞を広める旅に至るまで、彼の後の聖職者としての活動や文学的業績の基盤を築いた。

1.1. 幼少期と背景

「ヒーバー」という姓は、おそらくヨークシャーのクレイヴン地区にある丘「ヘイバーグ」に由来しており、この地が家族の発祥の地とされる。ヒーバー家はマートンの荘園領主を務め、エリザベス1世の治世中に紋章を授与された。

リチャード・ヒーバーは、トーマス・ヒーバーとエリザベス・アザートンの息子であり、エリザベスはリチャード・アザートンの孫娘にあたる。1752年、リチャード・ヒーバーは妻の従兄弟からの遺贈により、シュロップシャー州のホドネット・ホールの荘園と領地を受け継いだ。これにはホドネット教区の聖職者任命権も含まれていた。1766年にリチャード・ヒーバーが死去すると、彼の弟であるレジナルドがシュロップシャーの領地を相続し、さらにホドネットの教区牧師となった。レジナルドはチェシャー州のマルパス教区の共同牧師でもあった。

レジナルド・ヒーバー(父)の最初の結婚相手であるメアリー・ベイリーとの間には、後に著名な蔵書家となり、オックスフォード大学選出の庶民院議員を務めたリチャード・ヒーバーが生まれた。メアリー・ベイリーの死後、レジナルド(父)はメアリー・アランソンと再婚し、さらに2人の息子をもうけた。長男は1783年4月21日にマルパスで生まれ、父親にちなんでレジナルドと名付けられた。

幼少期のレジナルドは、8歳で地元のウィッチチャーチのグラマースクールに5年間通った。1796年には、ロンドン中心部から数マイル北にあるニーアスデンの小規模な私立学校、ブリストウズに送られた。この学校は、約12人の男子生徒に対し、最終的にオックスフォード大学やケンブリッジ大学に入学するための集中的な教育を提供していた。ブリストウズでは、生涯の友人となるジョン・ソーントンと出会い、教会史や信仰に関する共通の関心を持った。ヒーバーからソーントンへの長文の手紙は、ヒーバーの伝記作家アーサー・モンテフィオーレによって「博識な神学者にふさわしい」と評されている。1800年10月、ヒーバーはブレーズノーズ・カレッジに入学した。ソーントンがケンブリッジ大学に進学したことは、ヒーバーにとって残念なことであった。

1.2. 教育

ヒーバー家はブレーズノーズ・カレッジと縁があり、当時彼の兄リチャードはフェローであり、父親もかつてフェローであった。学長はレジナルド(父)の友人であり、ホドネット・ホールを頻繁に訪れていたウィリアム・クリーヴァーであった。

ヒーバーは入学初年度に大学のラテン語詩賞を受賞し、ロマン主義の詩人として学内で名声を確立し始めた。1803年には、長編詩「パレスチナ」をニューディゲート賞に応募した。この詩の作曲にあたっては、まだ有名になる前の家族の友人であったウォルター・スコットの助けを得た。この詩は、その年のエンカエニア式典でヒーバーが朗読した際に熱狂的に迎えられた。後にこの詩は出版され、1797年からオックスフォード大学の音楽教授を務めていたウィリアム・クロッチによって作曲された。さらに1822年にはW・オーウェン・ピューによってウェールズ語に翻訳された。モンテフィオーレは1902年に、この詩を「19世紀前半の宗教詩の中で最も成功し、人気のある作品」と評している。しかし、後の伝記作家デリック・ヒューズは、当時の評価に疑問を呈し、「良い詩ではない、凡庸ですらない。鉛のように重い」と述べている。

1804年2月にレジナルド(父)が死去し、ホドネットのセント・ルーク教区の教区牧師職が空席となった。このことがヒーバーに叙階を求める決意を促した可能性があるが、彼は数年間それを延期した。学位試験では、彼は華々しい成績ではなかったが、名誉ある結果を残した。モンテフィオーレは、ヒーバーが大学生活に最も貢献したのは、形式的な学問的成功以外の分野、特に思想家、詩人、演説家としてであったという同時代の見解を引用している。「レジナルド・ヒーバーは、その輝きが澄み渡るように安定した星であった。」彼は1804年の夏に学士号を取得し、オール・ソウルズ・カレッジのフェローに選出された。また、英語散文エッセイで大学の学士賞も受賞した。

1.3. ヨーロッパ旅行

ヒーバーとソーントンは卒業後、ヨーロッパを巡るグランドツアーを計画していた。しかし、1804年のナポレオン戦争によりヨーロッパの多くの地域が通行不能となり、出発を1805年の夏まで延期し、通常のフランスやイタリア経由ではなく、スウェーデン、ノルウェー、フィンランドを経てロシアに向かうルートを選んだ。

1805年7月、彼らはスウェーデンのイェーテボリへ船で渡り、その後、ヴェーネルン湖やウッデヴァッラを経由して、ノルウェーのクリスチャニア(現在のオスロ)まで駅馬車で北上した。そこで短い滞在の後、彼らは荒涼としたドブレ地域を抜けてトロンハイムへと移動し、そこで初めてスキーの練習を目撃した(ヒーバーはそれを「スケート」と表現している)。

その後、彼らは南東へ向きを変え、スウェーテルに再入国し、ウプサラを経てストックホルムへと旅した。9月下旬にはボスニア湾を渡り、当時スウェーデン領であったフィンランドのオーボ(現在のトゥルク)に到着した。ここはヨーロッパ最北の大学所在地であった。彼らは東に進み、10月末にはサンクトペテルブルクに到着した。彼らはこの都市で2ヶ月間を過ごし、影響力のあるイギリス大使館のコネクションを通じて、通常は一般公開されていない場所、例えばアレクサンドル1世の冬宮殿内の私室なども訪れた。彼らは、市内の多数のムスリム住民がラマダーンを遵守する中で、イスラム教の礼拝を直接体験した。ヒーバーは、即席のモスクに集まった祈りの群衆を「イングランドを出て以来見た中で最も礼儀正しく、注意深い会衆」と評している。

ヒーバーとソーントンは新年までサンクトペテルブルクに滞在し、可能であればその後ドイツ経由で帰国するつもりであった。しかし、1805年12月2日のアウステルリッツの戦いにおけるナポレオンの勝利とその後の条約により、この計画は頓挫した。代わりに彼らはロシアでの滞在を延長し、1805年12月31日にサンクトペテルブルクをソリで出発し、500マイルの旅を経て1月3日にモスクワに到着した。彼らはモスクワを「広大な村」と評しながらも、もてなしの心にあふれた都市であると感じ、多くの主要な市民や聖職者と友人になった。彼らは3月13日に駅馬車で出発し、クリミア半島と黒海を目指して南下した。この旅路はドン川流域のコサックの地を通るものであった。ヒーバーは、コサックの首都ノヴォチェルカッスクでの復活祭の夜の祝祭について、鮮やかな記述を故郷に送っている。「聖歌隊の柔らかく哀愁を帯びた詠唱と、夜明けの瞬間に『キリストは復活した』という大合唱へと突然変化する様は、詩人や画家が喜びをもって研究するような光景であった。」

クリミアでは、ヒーバーはこの地域の多数のムスリム共同体の風習を観察した。彼は東洋式の「サラーム」で迎えられたことに喜びを表明している。その間、ヨーロッパでの戦争の状況が変化し、ヒーバーとソーントンはポーランド、ハンガリー、オーストリア、ドイツを経て、ハンブルク港へ向かうことが可能になった。彼らはアウステルリッツを通過する際に、最近の戦闘に関する話を聞いた。その光景をスケッチしている最中、ヒーバーは地元農民に一時的にフランスのスパイと間違えられた。ハンブルクで二人の旅行者はモアペス卿の私用ヨットに乗り込み、イングランドへ向けて出航し、1806年10月14日にグレート・ヤーマスに到着した。

2. 牧師としての経歴

レジナルド・ヒーバーは、ホドネットの牧師としての職務と文学的才能を融合させ、賛美歌作家としてもその名を確立した。

2.1. ホドネットの牧師

イングランド帰国後、ヒーバーはオックスフォードで聖職者の準備を進め、その間も文学的な追求に時間を割き、大学政治に積極的に関与し、多忙な社交生活を送った。1807年2月末に執事に叙階され、同年5月24日にはオックスフォード主教から司祭の完全な叙階を受けた。その後、彼は家族が代々務めてきたホドネットの教区牧師に就任した。彼は自身の役割を「牧師と郷士の中間地点」と表現している。当初、彼は教区とオックスフォード(オール・ソウルズでの職務)の間で時間を分けていた。

この時点では、彼は自身の教義上の立場を明確にしていなかった。ソーントンへの手紙で、彼はまだ探求中であることを認め、「親愛なる友よ、真理に目を開かれるよう私のためにお祈りください...そして、もし神が私が奉仕を続けることをお望みならば、穏やかな心と良心をもってその職務を引き受けることができますように」と書いている。育ちから高教会派であったヒーバーは、派閥間の対立に強く反対していた。彼は最終的に、高教会派と福音主義派の中間、やや福音主義派寄りの位置に自身の立場を見出した。

1809年4月9日、ヒーバーはセント・アサフ大聖堂の首席司祭の末娘、アメリア・シップリーと結婚した。彼は修士号を取得してオックスフォードを離れ、ホドネットの牧師館に永住するようになった。牧師館が妻の好みに合わないほど小さかったため、彼はその家を取り壊し、より大きな新しい家を建てた。1813年9月、ヒーバーはシュルーズベリーで英国外国聖書協会(彼が大学生時代から会員であった宣教組織)のために説教を行った。この説教は、ヒューズがヒーバーの海外宣教活動への初の公的な支持表明と評する言葉で締めくくられた。彼はダラム大聖堂の参事会員への任命を辞退し、ホドネットでの活動を続けることを選んだ。1814年以降、彼は弟のトーマス・ヒーバー牧師の助けを得ており、トーマスは1816年に31歳で亡くなるまで彼の助任司祭を務めた。助任司祭の雇用により、ヒーバーは文学的な追求により多くの時間を割くことができ、1815年にはオックスフォードでのバンプトン講義の招待を受けることができた。彼は「キリスト教の慰め主の人格と職務」をテーマに選び、その講義シリーズは1822年に出版された。

1817年、ヒーバーはセント・アサフの参事会員の職務を引き受けた。比較的近い場所であったため、教区の仕事に支障をきたすことなく追加の職務を遂行できた。この数年間の彼の主要な文学的課題は、17世紀の聖職者ジェレミー・テイラーの全著作に関する伝記と批判的研究であった。この著作は、ヒーバーの批評とともに1820年から1822年にかけて15巻で出版された。この時期のヒーバーの人生は、1818年12月24日に幼児の娘が短期間の病気で亡くなったことで悲しみに包まれた。その後、1821年と1824年にさらに2人の娘が生まれ、両者とも成人まで生きた。1822年、ヒーバーはリンカーン法曹院の説教師に選出された。これはロンドンでの定期的な滞在を必要とする職務であった。彼はこれを教会への奉仕の延長であり、旧友との再会を果たす手段と捉えていた。

2.2. 賛美歌作家

19世紀初頭、イングランド国教会当局は、韻律詩篇以外の賛美歌を教会で歌うことに公式には反対していたが、教区では非公式な賛美歌の歌唱がかなり広まっていた。詩人ジョン・ベチェマンによると、ヒーバーはジョン・ニュートンとウィリアム・クーパーの賛美歌を公言して賞賛しており、自作の賛美歌を書いた最初の高教会派聖公会信徒の一人であった。彼は主に1811年から1821年の間に合計57曲の賛美歌を執筆した。

ヒーバーは、自作の賛美歌を他の作家の作品も含む形で一つのコレクションとして出版することを望んでいた。1820年10月、彼はロンドン主教のウィリアム・ハウリーに、カンタベリー大主教から自身のコレクションの公式な承認を得るための協力を求めた。ハウリーは曖昧な返答で、ヒーバーが賛美歌を出版することを提案したが、世間の反応を測るまで司教の承認は保留すると述べた。ヒーバーは出版準備に取りかかったが、1823年にインドへ出発する前に手配を完了することはできなかった。このコレクションは最終的にヒーバーの死後、1827年に『Hymns Written and Adapted to the Weekly Church Service of the Year年間教会礼拝に書かれ、適合された賛美歌英語』として出版された。

ベチェマンはヒーバーのスタイルを、形容詞の慎重な選択と鮮やかな比喩を用いた、意識的に文学的なものと特徴づけた。「詩的なイメージは教訓的な真理と同じくらい重要であった」と述べている。J・R・ワトソンによるより最近の分析では、ヒーバーが「かなり明白な説教」を述べがちであること、そして力強い描写と「かなり陳腐な道徳主義」を混ぜ合わせる傾向があることに注目している。ヒーバーの賛美歌のいくつかは、21世紀になっても広く歌い継がれている。

- Brightest and Best

- 聖なる、聖なる、聖なるかな

人気が衰えた賛美歌の一つが、1819年に米国聖公会宣教協会(SPG)のための全国的なキャンペーンの一環として書かれた宣教賛美歌「From Greenland's Icy Mountains」である。ワトソンはこれを「ヒーバーらが宣教地で命を捧げることになった、世界をキリスト教に改宗させるという熱烈な信仰の顕著な例」と評している。この賛美歌は20世紀後半まで広く歌われたが、例えば米国聖公会の1982年改訂版賛美歌集からは削除された。ベチェマンは、現代世界において、この賛美歌の歌詞は「...あらゆる景色は喜ばしく、ただ人だけが卑しい」や「盲目の異教徒が木や石にひざまずく」といった表現が、恩着せがましく、他の信仰に対して無神経に感じられると述べた。これらのフレーズとその背後にある前提はマハトマ・ガンディーを不快にさせ、彼は1925年にカルカッタ(コルカタ)のYMCAでの演説でこれらに注目し、「インド全土を旅した私の経験は、これとは逆であった...[人]は卑しくない。彼らはあなたや私と同じくらい、おそらくそれ以上に真理を求める者である」と述べた。ヒーバーの他のテキストは依然として人気があり、『Dictionary of North American Hymnology北米賛美歌学辞典英語』は、彼の賛美歌のほとんどが現在も使用されていると指摘している。

2.3. 著作活動

ヒーバーは賛美歌以外にも、様々な文学作品を執筆し、その学術的探求は多岐にわたった。1815年にはオックスフォード大学でのバンプトン講義に招かれ、「キリスト教の慰め主の人格と職務」をテーマに講義を行い、その内容は1822年に出版された。

彼の主要な文学的業績の一つは、17世紀の著名な聖職者ジェレミー・テイラーの全著作に関する伝記と批判的研究であった。この包括的な研究は、ヒーバーの批評とともに1820年から1822年にかけて15巻という膨大な量で出版された。この著作は、ヒーバーの深い神学的知識と文学的洞察を示すものであり、彼の学術的な才能を際立たせた。

3. カルカッタ司教

レジナルド・ヒーバーのカルカッタ司教としての任期は短かったが、インドにおけるキリスト教の発展に多大な影響を与え、その巡礼は当時の社会状況を深く理解する機会となった。

3.1. 任命

カルカッタ司教区は1814年に設立された。その管轄範囲はインド亜大陸の大部分とセイロン(現在のスリランカ)、さらにオーストラリアやアフリカ南部の一部に及んでいた。初代司教であるトーマス・ミドルトンは1814年に聖別されたが、1822年7月に在職中に死去した。

当時、インドのインド庁の長官は、ヒーバーのオックスフォード時代の旧友であるチャールズ・ウィリアムズ=ウィンであった。1822年12月、ウィリアムズ=ウィンはヒーバーに手紙を書き、直接職務を申し出るのではなく、拒否を予期するような文面であったが、ヒーバーが望めばその職務を要求できる機会を残した。ヒーバーは長年、海外宣教活動に関心を持っており、SPGだけでなく、より新しく設立された福音主義の姉妹団体である教会宣教協会(CMS)も支援し、オックスフォード在学中には英国外国聖書協会(BFBS)の設立にも協力していた。

ヒーバーは、初期の旅行で刺激された遠隔地への関心から、この職務に魅力を感じたが、当初の暗示された申し出に対する彼の反応は慎重であった。まず彼はウィリアムズ=ウィンに、その職務に適した現地人がいるかどうか尋ねたが、いないと告げられた。次に彼の懸念は、妻と幼児の娘がインドの厳しい気候にさらされるべきか、そして彼自身の健康が十分であるかであった。医師との相談と家族との話し合いの後、ヒーバーは1823年1月2日にウィリアムズ=ウィンに手紙を書き、その職務を辞退した。しかし数日後には再び手紙を書き、辞退を後悔し、その職務がまだ利用可能かどうかを尋ねた。これに対し、ウィリアムズ=ウィンは迅速にジョージ4世の正式な承認を得て、任命が決定した。ヒーバーはその後数ヶ月間、ホドネットで出発の準備をした。この期間中、彼はオックスフォードで別れの説教を行い、その後神学博士(D.D.)の学位が授与された。1823年6月1日、ヒーバーはカンタベリー大主教によってランベス宮殿でカルカッタ司教として正式に聖別された。2週間後、彼はアメリアと娘のエミリーを伴ってインドへ出発した。

3.2. インドでの司牧

新司教は1823年10月10日にカルカッタに到着した。アマースト卿総督による儀式的な就任式の後、ヒーバーは10月12日日曜日にセント・ジョン大聖堂教会で司教としての最初の説教を行った。彼は前任者の死によって未完のまま残された課題や、司教不在の長い空白期間から生じる多くの課題に直面した。

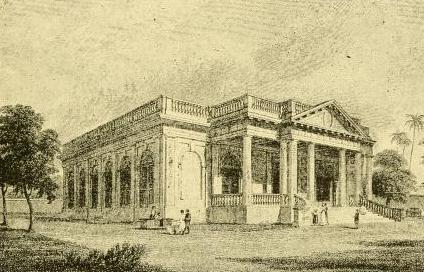

主要な懸念事項の一つは、1820年にミドルトンによって設立された現地聖職者養成学校であるビショップス・カレッジであった。この学校の発展は、財政的および運営上の問題により停滞していた。ヒーバーは広範な資金調達、政府に土地の助成金増額を説得すること、そして建設プログラムを再開することでプロジェクトを活性化させた。数ヶ月以内に、このカレッジは図書館と新しい礼拝堂を誇るようになった。1824年6月、ヒーバーは最近の議会法によって与えられた権限を行使し、初のインド人聖職者を執事に叙階した。

ヒーバーはインドの生活のあらゆる側面に興味を持ち、現地の人々や非聖公会教会の代表者たちとすぐに友人になった。彼の気さくな態度と豪華な歓待は、より清教徒的で福音主義的な聖職者たちの原則と衝突することもあった。例えば、CMSのアイザック・ウィルソンは、洗礼式後の過度な祝宴と彼がみなしたものに対して、司教を直接攻撃する説教を行った。ウィルソンはヒーバーがコンシストリー裁判所で訴えると脅したため、謝罪を余儀なくされた。

3.3. インド国内の巡礼と探訪

1824年6月15日、ヒーバーは個人のチャプレンであるマーティン・ストウとカルカッタの助祭長であるダニエル・コリーを伴い、インド北部への巡礼に出発した。アメリアはカルカッタに残った。その年の初めには、彼女は三女ハリエットを出産していた。旅の全体計画は、ガンジス川上流まで船で移動し、その後ヒマラヤ山脈の麓まで陸路で進み、南西に転じてラージプーターナーを横断し、ボンベイに到達するというものであった。

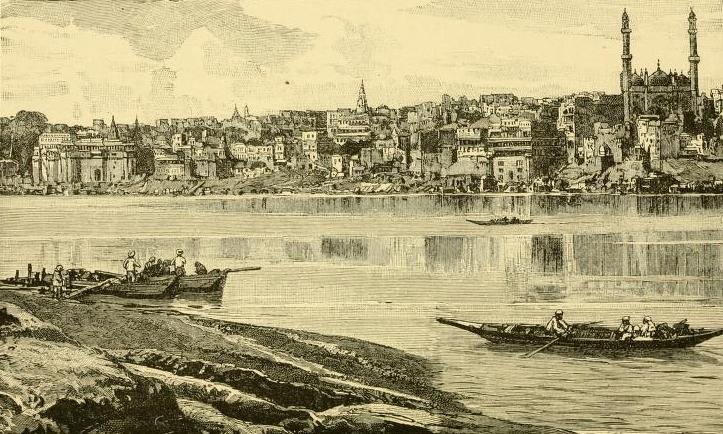

旅は開始早々、ダッカ(現在のバングラデシュのダッカ)でストウが病に倒れ、そこで亡くなったため、ほぼ中止されかけた。しかし、ヒーバーはしばらくためらった後、旅を続けることを決意した。8月初旬、一行はガンジス平原最大の都市であるベナレス(現在のワーラーナシー)に到着し、ヒーバーは数週間をそこで過ごした。ベナレスはヨーロッパ人が住まない純粋なインドの都市であり、ヒンドゥー教徒、シク教徒、仏教徒にとって聖地であったが、確立されたCMS学校とかなりのキリスト教徒の少数派が存在した。ヒーバーは新しい教会を聖別し、聖餐式を英語とヒンドゥスターニー語の両方で行うと、キリスト教徒とヒンドゥー教徒の大勢の会衆が教会に押し寄せた。

一行は9月中旬にベナレスを出発した。アラーハーバードに到着した後、シパーヒーの武装部隊を伴って陸路を続けた。11月28日、彼らは最北端の地点であるクマオン地方のアルモーラに到達した。その後、南下して古代ムガル帝国の首都デリーへ向かい、そこで老齢の皇帝アクバル2世の荒廃した宮殿で謁見した。ヒーバーは皇帝を「偉大な血統の尊厳ある廃墟」と記している。ボンベイへの旅の最終段階、ナディアドで、ヒーバーはこの地域の主要なヒンドゥー教の指導者であるサハジャナンド・スワミと会見した。ヒーバーはスワミをキリスト教に改宗させることを望んでいたが、それが叶わず落胆した。4月19日、ヒーバーはボンベイに到着し、1週間後にはアメリアと娘たちが海路でカルカッタから到着し、彼を迎え入れた。

ヒーバーはボンベイに4ヶ月間滞在した後、カルカッタへ直接船で戻る代わりに、途中でセイロンを訪れることにした。彼は8月25日にゴールに到着し、主要都市を5週間かけて巡った後、カルカッタへ出発し、16ヶ月間の不在を経て1825年10月19日に到着した。

3.4. 最後の司牧活動と死

ヒーバーは、長期の航海で得た多くの知識と観察結果をアマースト卿総督に伝えたいと願い、カルカッタに戻ると一連の詳細な報告書の作成に忙殺された。彼はまた、ロンドンのウィリアムズ=ウィンにも手紙を送り、東インド会社のインド領土統治を強く批判した。彼は、インド人が高位の職に昇進する機会が少ないこと、そして会社当局者の間でインド人に対する「いじめや傲慢な態度」が広範に存在することに懸念を表明した。

多くの地元問題もヒーバーの注意を引いた。ビショップス・カレッジの次の開発段階、ヒンドゥスターニー語辞書の準備、そしてアブドゥル・マシーを含む一連の叙階式などである。アブドゥル・マシーは高齢のルター派信徒であり、彼の聖公会への受容は以前、ミドルトン司教によって不特定の理由で拒否されていた。

多忙なスケジュールにもかかわらず、ヒーバーは1826年1月30日に再び出発した。今回は南へ向かい、マドラス、ポンディシェリ、タンジョール、そして最終的にトラヴァンコールを目指した。この巡礼の一つの目的は、南インドに根強く残るカースト制度の問題を調査することであった。タンジョールでは、復活祭の1826年3月26日、ヒーバーは1300人以上の人々に説教を行い、翌日には大勢のタミル人会衆のために堅信礼を行った。4月1日、彼はトリチノポリへ移動し、翌日には42人に堅信礼を行った。4月3日、早朝の礼拝に出席し、タミル語で祝福を与えた後、ヒーバーはバンガローに戻り、冷水浴をした。水に飛び込んだ直後、彼は死去した。激しい暑さの中での冷水の衝撃が原因である可能性が高い。ワトソンは、同時代の版画に彼の遺体が「召使いとチャプレンによって浴槽から運び出される様子が描かれている。チャプレンは完璧なフロックコートとシルクハットを身につけている」と記している。彼の葬儀は翌日、彼が最後の説教を行ったセント・ジョン教会で行われ、祭壇の北側に埋葬された。

4. 私生活

レジナルド・ヒーバーは1809年4月9日にセント・アサフ大聖堂の首席司祭の末娘であるアメリア・シップリーと結婚した。

1818年12月24日には、幼い娘が短期間の病気で亡くなるという悲劇に見舞われた。その後、1821年と1824年にさらに2人の娘が生まれ、両者とも成人まで生きた。

ヒーバーの死後、未亡人となったアメリア・ヒーバーは1830年7月にギリシャの外交官であるデメトリウス・ヴァルサマキ伯爵と再婚した。ヴァルサマキ伯爵は後にイギリス臣民となり、ヴィクトリア女王によってナイトの称号を授けられた。アメリアは1870年まで生きた。彼女の娘エミリーはカーライル主教の息子であるアルジャーノン・パーシーと結婚し、末娘ハリエットはヒーバーの友人ジョン・ソーントンの息子と結婚した。

5. 遺産と評価

レジナルド・ヒーバーの司教としての任期は短かったものの、彼が残した印象は大きく、その死はインド各地からの多くの追悼の言葉をもたらした。彼の遺産は、記念碑、教育機関、そして彼の賛美歌や著作を通じて後世に受け継がれている。しかし、その活動や思想には現代的な観点からの批判も存在する。

5.1. 記念物と追悼

ヒーバーの死の報は、彼の短い司教在任期間にもかかわらず、インド各地から多くの追悼の言葉が寄せられるほど、大きな影響を与えた。カルカッタの首席判事を務めていたオックスフォード時代の旧友チャールズ・エドワード・グレイは、ヒーバーの陽気さ、謙虚さ、ユーモア、忍耐、そして親切さを称賛した。マドラスとカルカッタでは半旗が掲げられ、総督は司教の生きた年数(42年)にちなんで42発の礼砲を命じた。

いくつかの都市では、記念碑のための資金を募るための公募が開始された。トリチノポリのセント・ジョン教会では、当初はヒーバーの墓の上に死亡日時と場所を記したシンプルな銘板が設置されたが、やがてはるかに手の込んだものに作り変えられた。マドラスのセント・ジョージ教会には、フランシス・チャントリーによる大型の彫刻が建立され、信徒たちを導くヒーバーの姿が描かれている。

ヒーバーが地元の叙階者養成に関心を持っていたことを反映し、ビショップス・カレッジにヒーバー奨学金を提供するための追加資金が調達された。トリチノポリでは、ドイツ人宣教師クリスティアン・フリードリヒ・シュヴァルツによって設立された学校がヒーバー記念学校となった。

ヒーバーの死の報告がイングランドに届くまでに4ヶ月を要した。オックスフォードでは、ブレーズノーズ・カレッジとオール・ソウルズ・カレッジの代表者が適切な記念碑のための基金を開設したが、このアイデアはチャールズ・ウィリアムズ=ウィンによって引き継がれ、彼はオックスフォードに限定されない国家的な記念碑を望んだ。集められた多額の資金から、チャントリーにはロンドンのセント・ポール大聖堂に設置された巨大な大理石彫刻のために3000 GBPが支払われた。より質素な記念碑は、ホドネットとマルパスの教区教会にも建立された。

ヒーバーが司教を務めていた当時、オーストラリアはカルカッタ教区の一部であったため、ヒーバーの死後、ニューサウスウェールズ州コビッティのセント・ポール教会に校舎が建てられ、ヒーバー礼拝堂と名付けられた。セント・アサフ滞在中、ヒーバーは詩人フェリシア・ヘマンズと親交を深め、1826年に彼女は『The Asiatic Journal and Monthly Register for British India and Its Dependenciesアジアジャーナル英語』に「ヒーバー司教の思い出に」と題する詩的な追悼文を発表した。もう一つの追悼文は、レティシア・エリザベス・ランドンによって、H・メルヴィルの絵画「ヒーバーの死」の版画に添えられた詩的な挿絵として、1839年の『Fisher's Drawing Room Scrap Bookフィッシャーの応接間スクラップブック英語』に提供された。

5.2. 賛美歌と文学的影響

ヒーバーの著作は死後すぐに刊行された。1827年には彼の賛美歌集が出版されたほか、1828年には1824年から1825年にかけての北インド旅行中に彼がつけていた日誌が刊行され、商業的に大きな成功を収めた。一方、アメリアが1830年に出版した3巻からなる伝記と書簡集は、それほど人気を博さなかった。その後数年間で、ヒーバーの詩集がいくつか出版された。ヒューズは、軽妙な詩の中には洗練されていて面白いものもあるが、全体的な質は、もしヒーバーが詩人だけであったなら、すぐに忘れ去られていただろうと指摘している。

彼は賛美歌作家として、より永続的な地位を確立した。ヒューズによると、彼の賛美歌の中で永続的な魅力を持つものには、公現祭の賛美歌「Brightest and best of the sons of the morning朝の子らの中で最も輝かしく、最も優れている者よ英語」、教会の聖人や殉教者に捧げられた「The Son of God Goes Forth to War神の子は戦いに出る英語」、そして三位一体主日の賛美歌「聖なる、聖なる、聖なるかな、全能の主なる神よ」がある。最後の賛美歌は、おそらくすべての三位一体賛美歌の中で最も広く知られており、その人気の多くはジョン・バッカス・ダイクスの曲「ニカイア」に負っている。ワトソンは、この曲の「壮麗な荘厳さが、長い歌詞を難なく運ぶ」と述べている。ヒューズは、ヒーバーの賛美歌で、もっと知られるべきだと述べる2曲として、「God that madest earth and heaven地と天を造りし神よ英語」と「By cool Siloam's shady rillシロアムの涼しい日陰の小川のほとりで英語」を挙げている。

ヒーバーが宣教分野に先駆的に貢献したことは、彼の死から半世紀後、作家シャーロット・メアリー・ヤングによって「ヒーバーは、生きている教会にとって、その境界を広げ、その杭を強化することが当然の義務であると認識した最初のイングランド教会の聖職者の一人であった」と表現された。彼は模範を示し、また彼の著作を通じて「彼が命を落とした労働の分野に関する知識、ひいては関心を広める上で大いに貢献した」。カナダ聖公会は毎年4月4日にヒーバーを記念している。

5.3. 批判と論争

レジナルド・ヒーバーの活動や思想は、その時代背景の中で評価されるべきものであるが、現代の視点からは批判的な議論の対象となる側面も存在する。

彼の代表的な宣教賛美歌「From Greenland's Icy Mountains」は、その歌詞が現代の感覚では恩着せがましく、他の信仰に対して無神経であるとして批判を受けている。特に、「...あらゆる景色は喜ばしく、ただ人だけが卑しい」や「盲目の異教徒が木や石にひざまずく」といった表現は問題視されている。この賛美歌は20世紀半ばまで広く歌われていたが、例えば米国聖公会の1982年改訂版賛美歌集からは削除された。

この歌詞は、インドの独立運動指導者マハトマ・ガンディーを不快にさせた。ガンディーは1925年にカルカッタ(コルカタ)のYMCAで行った演説でこの賛美歌に言及し、「インド全土を旅した私の経験は、これとは逆であった...[人]は卑しくない。彼らはあなたや私と同じくらい、おそらくそれ以上に真理を求める者である」と述べ、歌詞の前提にある偏見を厳しく批判した。これは、植民地主義的な視点から他文化や信仰を一方的に「未開」と見なす態度に対する、人権と尊厳を重んじる視点からの重要な異議申し立てである。

また、ヒーバーは東インド会社のインド領土統治に対して強い批判を表明していた。彼は、インド人が高位の職に昇進する機会が少ないこと、そして会社当局者の間でインド人に対する「いじめや傲慢な態度」が広範に存在することに懸念を示した。これは、当時の植民地支配における社会正義と人権の問題に対する彼の意識の高さを示すものであり、現代の視点から見ても評価されるべき点である。

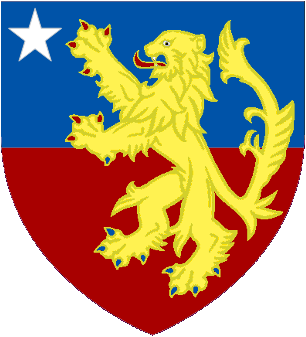

6. 紋章

レジナルド・ヒーバーの紋章は、彼の家系と地位を示すものである。その記述は「Per fess Azure and Gules a lion rampant Or in the dexter chief point a mullet Argent.フェス・アジュールとギュールズ、ライオン・ランパント・オール、デクスター・チーフ・ポイントにマレット・アージェント英語」である。これは、盾が水平に二分され、上部が青色(アジュール)、下部が赤色(ギュールズ)であることを意味する。その上に、金色のライオンが立ち上がった姿(ランパント・オール)で描かれ、右上の角(デクスター・チーフ・ポイント)には銀色の星章(マレット・アージェント)が配されている。