1. 概要

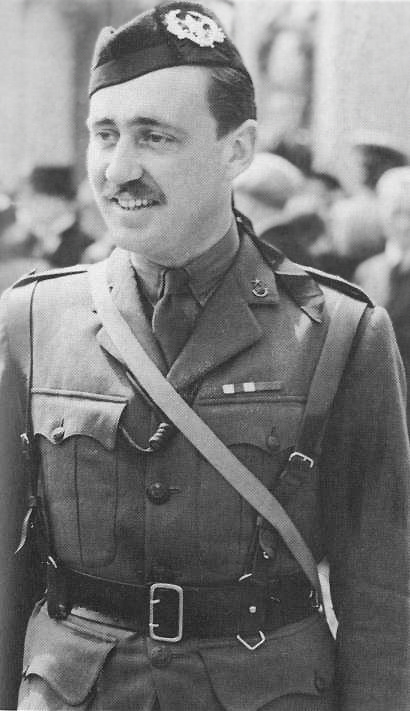

ジョン・ダットン・フロスト少将(John Dutton Frostジョン・ダットン・フロスト英語、1912年12月31日 - 1993年5月21日)は、第二次世界大戦中にイギリス陸軍の空挺部隊で活躍した将校である。特にマーケット・ガーデン作戦におけるアーネムの戦いで、アーネム橋に到達し、4日間にわたり激しい防衛戦を指揮したことで知られている。彼は新設されたパラシュート連隊の初期隊員の一人であり、北アフリカ戦線、シチリア島侵攻、イタリア侵攻など、数々の主要な空挺作戦で卓越した功績を残した。アーネムでの負傷と捕虜生活を経て、1968年に陸軍を退役し、ウェスト・サセックス州で肉牛農家となった。フロストの指揮官としての勇敢さと、絶望的な状況下での粘り強い抵抗は、彼の軍歴における最も顕著な特徴であり、後世に語り継がれることとなった。

2. 初期生活と経歴

ジョン・ダットン・フロストは、イギリス領インドで生まれ、軍人の道を歩んだ。彼の少年時代と教育は、その後の軍歴の基礎を築いた。

2.1. 少年時代と教育

ジョン・ダットン・フロストは1912年12月31日、イギリス領インドのプーナで生まれた。父はイギリス陸軍の将校フランク・ダットン・フロスト、母はエルシー・ドラ(旧姓ブライト)であった。彼の父はイギリス領インド陸軍の准将を務めていた。フロストは当初、バークシャーのウェリントン・カレッジで教育を受けたが、1929年に学業不振のためサマセットのモンクトン・コンベ・スクールに転校した。しかし、彼は後に自身の『フー・イズ・フー』の項目からモンクトン・コンベ・スクールの記載を削除している。その後、彼はサンドハースト王立陸軍士官学校に進学し、軍人としての道を志した。

2.2. 初期軍歴

1932年9月1日にサンドハースト王立陸軍士官学校を卒業したフロストは、少尉としてキャメロニアンズ(スコットランド・ライフル連隊)に任官した。1935年9月1日には中尉に昇進した。彼は当初、トーマス・リデル=ウェブスター中佐が指揮する連隊第2大隊と共にイギリス国内で勤務したが、その後、ダグラス・グラハム中佐が指揮する同大隊は、アラブ反乱の初期段階でパレスチナに派遣された。1938年から1941年にかけて、フロストはイラク・レヴィーズ(イラクにおけるイギリスの管理下にあったアラブ人部隊)で勤務し、1940年9月1日には大尉に昇進した。彼はアラビア語に堪能であり、その専門知識が第二次世界大戦勃発後もイラクでの任務に必要とされたため、当初はキャメロニアンズへの復帰が認められなかった。

3. 第二次世界大戦

第二次世界大戦中、ジョン・ダットン・フロストはイギリス空挺部隊の創設期から主要な作戦に深く関与し、その勇敢な指揮は多くの戦場で際立った。

3.1. 空挺部隊への志願

1941年9月にイギリスへ帰国したフロストは、当初、フィリップ・クリスティソン少将率いる第15(スコットランド)歩兵師団の第45旅団に属する郷土防衛軍部隊であるキャメロニアンズ第10大隊に勤務した。しかし、同年中に新設されたパラシュート連隊への志願を決意した。彼はリチャード・ゲイル准将率いる第1空挺旅団の一部である第2パラシュート大隊に配属され、この旅団はフレデリック・ブラウニング少将が総司令官を務める第1空挺師団に属していた。

3.2. ブルーネヴァル作戦 (Operation Biting)

フロストは、ブルーネヴァルのドイツ軍ヴュルツブルク・レーダー施設を解体し、その部品を奪取する目的で行われたブルーネヴァル作戦において、その名を馳せた。この襲撃は、創設間もないイギリス空挺連隊にとって2度目の作戦投入であった。ドイツ軍のレーダーは、フランス沿岸に接近するイギリスの航空機や船舶を検知し、多くの撃墜を招いていたため、その技術を評価することが急務であった。当初、海岸からの攻撃は不可能と見られ、コマンド部隊による襲撃も困難と判断された。

統合作戦司令部司令官ルイス・マウントバッテン卿は、空挺部隊による襲撃を要請した。イギリス軍司令部は、大隊全体を投入することによる損害を懸念し、攻撃部隊を1個中隊に縮小することを決定した。当時少佐であったフロストは、第2パラシュート大隊C中隊を率いてこの作戦を遂行した(この時、フロストはまだパラシュート訓練を完了していなかった)。1942年2月27日、120名の兵士が降下した。彼らは強固な抵抗に遭遇したが、レーダー部品の奪取とドイツ人レーダー技術者の捕獲に成功した。作戦中に3名が戦死、6名が負傷、6名が捕虜となった。フロストと12名の兵士は、ル・プレズビテールに陣取るドイツ兵の攻撃を退け、ポーツマスへの撤退のため海岸へ向かった。この作戦は目覚ましい成功を収め、当時のイギリス首相ウィンストン・チャーチルは襲撃を称賛し、空挺部隊のさらなる作戦への投入を保証した。フロストはこの功績によりミリタリー・クロスを授与された。

3.3. 北アフリカ戦線

トーチ作戦による北アフリカへの連合国上陸作戦中、イギリス空挺部隊はチュニジアに上陸した。これには、師団本体から分離され、エドウィン・フラベル准将の指揮下にあった第1パラシュート旅団も含まれていた。この時、臨時中佐として大隊を指揮していたフロストは、チュニスの南48280 m (30 mile)に位置するデピエンヌ近郊の敵飛行場を攻撃する任務を負った。しかし、飛行場は既に放棄されており、ウドナで合流するはずだった装甲部隊は到着しなかったため、フロストの大隊は敵陣の奥深く80467 m (50 mile)に取り残されることになった。

彼らは圧倒的な劣勢に立たされ、退却中も絶え間ない攻撃に晒されたが、激戦を繰り広げながら連合国戦線まで戦い抜いた。この戦闘で、大隊は16名の将校と250名の兵士を失った。その後も大隊はイギリス第1軍と共にチュニスまで戦い続けた。この功績により、フロストは1943年2月11日に最初の殊勲十字章(DSO)を授与された。

3.4. シチリア・イタリア戦線

1943年、フロストの大隊は、ジェラルド・ラスベリー准将が指揮する第1パラシュート旅団の残りの部隊と共に、ハスキー作戦中にシチリア島に上陸した。彼らはプリモソレ橋(Ponte di Primosoleポンテ・ディ・プリモソーレ英語)を占領する命令を受けていた。しかし、旅団は広範囲に散らばってしまい、橋に到達できたのは295名の将校と兵士のみであった。彼らはドイツ第4パラシュート連隊と対峙し、イギリス第8軍の他の部隊が到着するまで橋を失うことになった。

この戦域におけるフロストの最後の作戦はイタリアで行われた。ジョージ・F・ホプキンソン少将が1943年9月に戦死した後、アーネスト・ダウン少将(1944年1月からはロイ・アークハート少将に交代)が指揮する第1空挺師団全体が、海路でターラントに上陸した。

3.5. マーケット・ガーデン作戦とアーネム橋の戦い

フロストは、マーケット・ガーデン作戦中のアーネムの戦いにおける関与で最もよく知られている。この戦いにおいて、フロストは第1空挺師団によるアーネム橋への攻撃を先導し、師団の残りの部隊が到着するまでの間、橋を確保する任務を負っていた。当初の計画では、ブライアン・ホロックス中将率いるイギリス第30軍団が到着するまでに2日間かかるとされており、約9,000名の兵士がアーネム橋を保持することになっていた。

しかし、急遽立てられた計画は、アーネム周辺に2個戦車師団が存在することを予期していなかった。第1空挺師団はアーネムに接近するのに困難を極めた。1944年9月17日、第2パラシュート大隊の指揮官であったフロストは、オーステルベーク近郊に降下し、アーネムへと進軍した約745名の軽武装部隊を率いた。大隊は橋に到達し、北端を占領することに成功したが、フロストは自身の部隊が第2SS装甲軍団に包囲され、第1空挺師団の残りの部隊から孤立していることに気づいた。

フロストは、その後の4日間にわたる激しい戦闘を指揮した。ドイツ軍はパラシュート部隊の陣地に砲撃を浴びせ、戦車と歩兵を投入して、双方にとって最も激しい戦闘の一つとなった。ドイツ軍は、空挺部隊が降伏を拒否し、絶え間なく反撃を続けることに大いに驚いた。3日目には、250名の負傷者を撤去するための短い停戦が設けられたが、その後も戦闘は続き、残されたパラシュート部隊の弾薬が尽きるまで戦い抜いた。最終的に残ったパラシュート部隊員は約100名であった。フロスト自身も、迫撃砲の爆発により脚に負傷を負った。

4. 捕虜生活

アーネムでの戦闘後、フロストは捕虜となり、シュパンゲンベルク城のオフラグIX-A/Hに収容された。その後、オーバーマスフェルトの病院に移送された。1945年3月、この地域がアメリカ軍によって制圧された際に、フロストは解放された。

1945年9月20日、彼はアーネムでの指揮に対し、殊勲十字章のメダルバーを授与された。

5. 戦後経歴

ジョン・ダットン・フロストは第二次世界大戦後も軍に留まり、様々な指揮官職を歴任した。退役後は地域社会にも貢献した。

5.1. 戦後の軍務

戦後も軍に留まったフロストは、第1空挺師団の戦闘学校を指揮し、ロイ・アークハート少将率いる師団と共にノルウェーからイギリスへ帰国した。師団はその後解散された。彼は後に第2パラシュート大隊に戻り、この大隊は第1パラシュート旅団の一部として第6空挺師団に転属した。フロストはパレスチナ危機(パレスチナにおける第6空挺師団を参照)の間、彼のかつての大隊を率いた。パレスチナ滞在中、彼は福祉活動家であったジーン・マクレガー・ライルと出会い、1947年12月31日に結婚し、一男一女をもうけた。

1946年後半にイングランドへ帰国した後、彼はキャンバリー参謀大学に入学し、卒業後は郷土防衛軍部隊である第52(ローランド)歩兵師団の参謀将校(GSO2)を務めた。その後、マラヤ危機の間、第17グルカ師団のGSO1として勤務した。イギリス帰国後、1955年から1957年まで、歩兵学校の支援兵器部門を指揮した。その後、第44パラシュート旅団 (V)(郷土防衛軍の予備役部隊)を指揮し、1961年10月11日には臨時少将に昇進した。彼はその後、約3年間、第52師団の総司令官を務めた。

1968年に陸軍を退役するまでに、フロストは少将の恒久階級に達しており、戦時中の勲章に加え、1964年の新年叙勲でバス勲章のコンパニオンに任命された。

5.2. 退役後の活動

軍を退役した後、フロストは肉牛の飼育農家となった。1982年には、彼が引退後に移り住んだウェスト・サセックス州の副知事に任命された。彼は1977年4月6日にテレビ番組『ディス・イズ・ユア・ライフ』の主題となった。

6. 私生活

ジョン・ダットン・フロストは、パレスチナ勤務中に福祉活動家であったジーン・マクレガー・ライルと出会い、1947年12月31日に結婚した。彼らには一人の息子と一人の娘がいた。

7. 勲章と表彰

ジョン・ダットン・フロストは、その卓越した軍務に対し、数々の勲章と栄誉を授与された。

- バス勲章コンパニオン(CB)

- 殊勲十字章(DSO) - アーネムでの功績に対し、メダルバー(2度目の授与)を授与された。

- ミリタリー・クロス(MC)

- マルタ騎士団グランドオフィサー

- 副知事(DL)

8. 著作活動

フロストは自身の戦争体験や軍事関連の著書を執筆した。

- 1980年: 『A Drop Too Many』 - 自伝(第1部)

- 1983年: 『2 PARA Falklands: The Battalion at War』

- 1991年: 『Nearly There』 - 自伝(第2部)

9. メディアでの描写と記念

ジョン・ダットン・フロストの生涯と功績は、書籍、映画、テレビ番組、そして記念碑といった様々な形で後世に伝えられ、記憶されている。

9.1. メディアでの描写

1945年、イギリス陸軍映画写真部隊(AFPU)とJ・アーサー・ランク機構は、ブライアン・デズモンド・ハースト監督によるドキュメンタリー長編映画『Theirs is the Glory』の製作を開始した。この映画は、ブルーネヴァル作戦とアーネムの戦いを題材としており、戦闘の出来事をドキュフィクション形式で再現したものであった。ジョン・フロストは、この映画の多くのシーンで、アーネムの退役軍人120名の一人として本人役で出演した。

1974年には、コーネリアス・ライアンのベストセラーとなったノンフィクション書籍『遠すぎた橋』で、アーネムにおけるフロストの役割が大きく取り上げられた。1976年には、フロストはリチャード・アッテンボロー監督によるライアンの書籍の映画化作品で軍事コンサルタントを務めた。この映画では、フロストはアンソニー・ホプキンスによって演じられた。

9.2. 記念と顕彰

アーネムにあるライン川にかかる橋は、フロストの功績を称え、彼自身の抵抗があったにもかかわらず、1978年にジョン・フロスト橋(John Frostbrugジョン・フロストブルグオランダ語)と改名された。これは、彼の勇敢な指揮と、絶望的な状況下での粘り強い防衛戦が、いかに歴史に深く刻まれたかを象徴している。

10. 逝去

ジョン・ダットン・フロストは1993年5月21日に80歳で死去した。彼はウェスト・サセックス州のミランド墓地に埋葬された。

11. 評価と影響

ジョン・ダットン・フロストの軍事的業績、特にアーネムでの指揮は、彼のリーダーシップと不屈の精神を象徴している。彼の生涯は、困難な状況下での人間のレジリエンスと、戦争の悲劇的な側面を浮き彫りにするものである。

11.1. 歴史的評価

フロストの軍事的功績は、特にマーケット・ガーデン作戦におけるアーネム橋の戦いでの勇敢な指揮と指導力によって高く評価されている。彼は、圧倒的な敵の攻撃に晒され、孤立無援の状況に陥りながらも、4日間にわたり橋を防衛し続けた。この絶望的な抵抗は、彼の部隊の士気を維持し、ドイツ軍を驚かせた。彼のリーダーシップは、兵士たちに極限の圧力下でも戦い続ける勇気を与え、軍事史上、不屈の精神の模範として記憶されている。アーネムでの敗北は戦略的なものであったが、フロストとその部隊の戦術的成果と英雄的な行動は、歴史における彼の地位を確固たるものにしている。

11.2. 後世への影響

フロストの業績、特にアーネムの戦いでの彼の役割は、後世に大きな影響を与えた。彼の物語は、数々の書籍や映画で描かれ、特に『遠すぎた橋』は彼の名を広く知らしめた。アーネム橋が彼の名を冠して「ジョン・フロスト橋」と改名されたことは、彼の功績が単なる軍事的勝利を超えて、勇気と犠牲の象徴として記憶されていることを示している。彼の経験は、戦争の現実と、その中で示される人間の精神の強さを伝える貴重な証言として、平和の重要性を考える上で重要な役割を果たしている。