1. 概要

チュニジアは、北アフリカの地中海沿岸に位置し、西はアルジェリア、南東はリビアと国境を接する共和制国家である。アトラス山脈の東端からサハラ砂漠の北部にまたがる地理的特徴を持ち、古代カルタゴの時代からイスラム帝国、オスマン帝国、フランスによる保護領時代を経て、多様な文明が交錯する豊かな歴史を刻んできた。

20世紀半ばに独立を達成した後、ハビーブ・ブルギーバ、ザイン・アル=アービディーン・ベン=アリーによる長期政権が続いた。2011年のジャスミン革命はアラブの春の先駆けとなり、一度は民主化への大きな期待を集めたが、その後の政治的混乱や経済停滞、テロの脅威に見舞われた。近年ではカイス・サイード大統領による権力集中が進み、司法への介入や報道の自由の抑圧など、民主主義の後退と人権状況の悪化が深刻な懸念材料となっている。経済面では、オリーブオイルやリン鉱石などの資源、観光業といった潜在力を持つものの、高い失業率、特に若年層の雇用問題、地域間格差、環境問題などが山積しており、これらの課題はチュニジアの社会と発展に大きな影響を与えている。

2. 国名

チュニジアの正式名称はアラビア語で الجمهورية التونسيةアル=ジュムフーリーヤ・アッ=トゥーニスィーヤアラビア語 と表記され、これは「チュニジア共和国」を意味する。通称は تونسトゥーニスアラビア語 である。このアラビア語名「トゥーニス」は首都チュニスのアラビア語名と同じであり、正式名称は「チュニスを都とする共和国」といった含意を持つ。フランス語では République Tunisienneレピュブリク・テュニジエンヌフランス語、通称は Tunisieテュニズィーフランス語 となる。ベルベル語では ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵜⵓⵏⴻⵙタギドゥダ・ン・トゥネスベルベル語派 と表記される。

日本語の公式表記は「チュニジア共和国」、通称は「チュニジア」である。「テュニジア」と表記されることもある。漢字表記は「突尼斯」である。

「トゥーニス」や首都「チュニス」の語源は、紀元前4世紀に現在のチュニスの地に存在した古代都市「トゥネス」(Thunesラテン語)に遡るとされる。英語名 Tunisiaテューニジア英語 など欧米諸言語や日本語の国名「チュニジア」は、この「トゥネス」が転訛した Tunusラテン語 にラテン語系の地名接尾辞「-ia」を付して形成されたもので、オスマン帝国時代の呼称に倣ったものである。1940年代までは、英語圏においてもフランス語の影響で国名として単に「チュニス」(Tunis英語) と呼ばれることもあったが、徐々に「チュニジア」という呼称が定着した。

3. 歴史

チュニジアの歴史は、古代のベルベル人の定住に始まり、フェニキア人によるカルタゴ建国、ローマ帝国、ヴァンダル王国、東ローマ帝国による支配、イスラム帝国による征服とイスラム化、オスマン帝国統治、フランス保護領時代を経て、20世紀半ばに独立を達成した。独立後はブルギーバ、ベン=アリーによる長期政権が続き、2011年のジャスミン革命によって民主化への道を歩み始めたが、近年は再び権威主義への回帰も懸念されている。各時代を通じて、チュニジアは地中海世界の文明の十字路として、多様な文化の影響を受けながら独自の歴史を形成してきた。

3.1. 古代

記録に残る歴史の初期において、現在のチュニジアに相当する地域にはベルベル人の諸部族が居住していた。紀元前5000年頃には肥沃な三日月地帯からナイル川流域に農耕技術が伝播し、紀元前4000年頃までにはマグリブ地域にも広がった。中央チュニジアの湿潤な沿岸平野部の農耕共同体が、現在のベルベル人の祖先であった。

古代において、アフリカは当初、遊牧民であるガエトゥリ人やリビア人が住んでいたと考えられていた。ローマの歴史家サッルスティウスによれば、半神ヘーラクレースがスペインで亡くなった後、彼の多言語からなる東方の軍隊はその地に定住することになり、一部はアフリカに移住した。ペルシャ人は西方へ向かい、ガエトゥリ人と混血してヌミディア人となった。メディア人は定住し、マウリ人、後のムーア人として知られるようになった。ヌミディア人とマウリ人は、ベルベル人の祖先となる人種に属していた。ヌミディアという言葉は「遊牧民」を意味し、実際にマッシュリ族のマシニッサ王の治世まで、彼らは半遊牧生活を送っていた。

紀元前12世紀頃から、フェニキア人が沿岸部に到来し、ビゼルトやウティカなどの植民都市を建設し始めた。紀元前814年頃、現在のレバノンにあるティルス出身のディードー女王によってカルタゴ市が建国されたと伝えられている。この伝説はギリシャの歴史家タウロメニウムのティマイオスによって語り継がれている。カルタゴの入植者たちは、フェニキア(現在のレバノンおよび隣接地域)から独自の文化と宗教をもたらした。

紀元前5世紀にシチリアのギリシャ都市国家群との一連の戦争を経た後、カルタゴは勢力を拡大し、最終的に西地中海における支配的な文明となった。カルタゴ人はバアルやタニトを含む中東の神々を崇拝した。タニトのシンボルである、腕を広げ長いドレスをまとった簡素な女性像は、古代遺跡でよく見られる人気の図像である。カルタゴの建国者たちはトフェト(幼児犠牲の場)も設けたが、これはローマ時代に変更された。

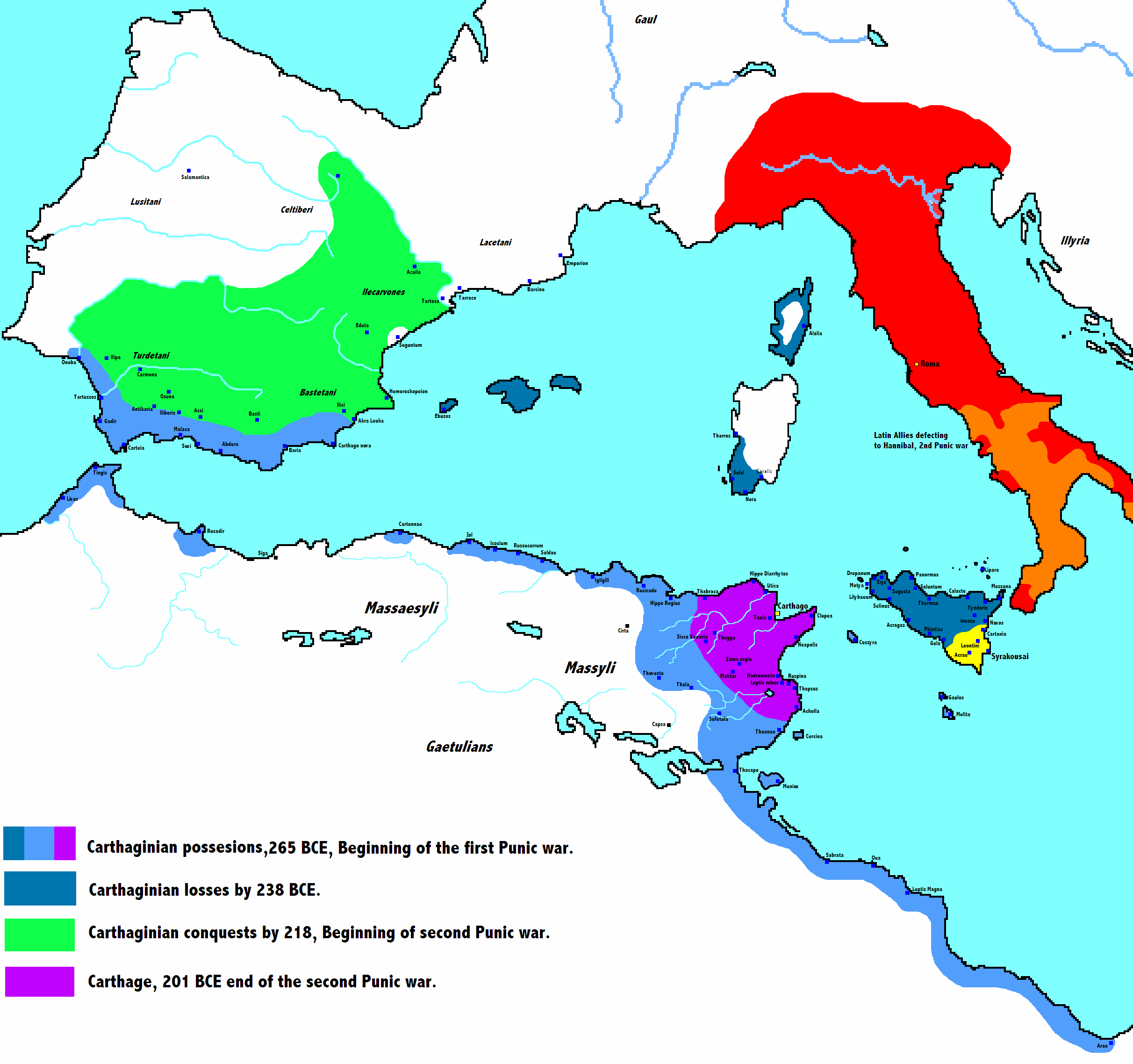

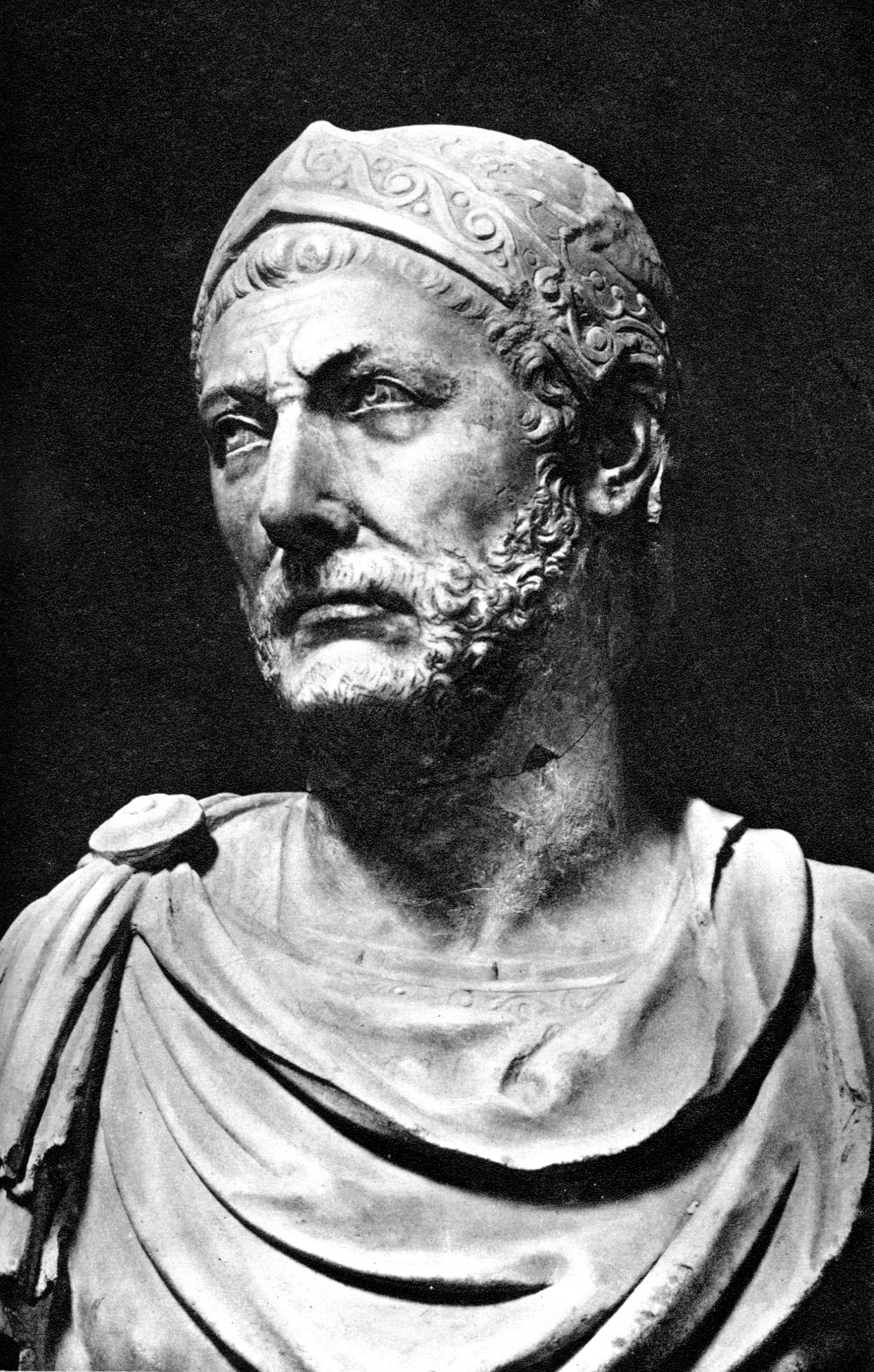

第二次ポエニ戦争中、ハンニバル・バルカ将軍に率いられたカルタゴ軍によるイタリア侵攻は、ローマ共和国の台頭をほぼ麻痺させるほどの打撃を与えた。しかし、紀元前202BC年に第二次ポエニ戦争が終結すると、カルタゴはその後50年間、ローマ共和国の従属国として機能した。紀元前149年に始まった第三次ポエニ戦争におけるカルタゴ包囲戦の後、紀元前146年にカルタゴはローマによって征服され、滅亡した。

3.2. ローマ統治時代

カルタゴ征服後、ローマ人はこの地をアフリカ属州と名付け、属州として編入した。ローマ時代、現在のチュニジアにあたる地域は大きな発展を遂げた。特に帝政期には経済が活況を呈し、この地域の繁栄は農業に依存していた。「帝国の穀倉」と呼ばれた現在のチュニジアと沿岸トリポリタニア地域は、ある推計によれば年間100万トンの穀物を生産し、その4分の1が帝国に輸出された。その他の作物には、豆類、イチジク、ブドウ、その他の果物があった。

2世紀までには、オリーブ・オイルが穀物に匹敵する輸出品となった。西部の山地からの外来野生動物の捕獲・輸送に加え、主要な生産・輸出品には織物、大理石、ワイン、木材、家畜、アフリカ赤釉陶器などの陶器、羊毛が含まれた。エル・ジェム(ローマ帝国で2番目に大きな円形闘技場があった)を中心とする中央地域では、モザイクや陶器の大規模な生産も行われ、主にイタリアに輸出された。

この時代、キリスト教が伝播し、エル・ジェムの円形闘技場のような建築遺産が残された。ベルベル人の司教ドナトゥス・マグヌスは、ドナトゥス派として知られるキリスト教の一派の創始者であった。5世紀から6世紀にかけて(紀元430年から533年)、ゲルマン系のヴァンダル族が侵入し、現在のトリポリを含む北西アフリカにヴァンダル王国を建国して支配した。この地域は、ユスティニアヌス1世皇帝の治世下、将軍ベリサリウス率いる東ローマ帝国軍によって533年から534年にかけて容易に再征服され、その後165年間にわたる東ローマ帝国による統治時代が続いた。

3.3. イスラム帝国時代

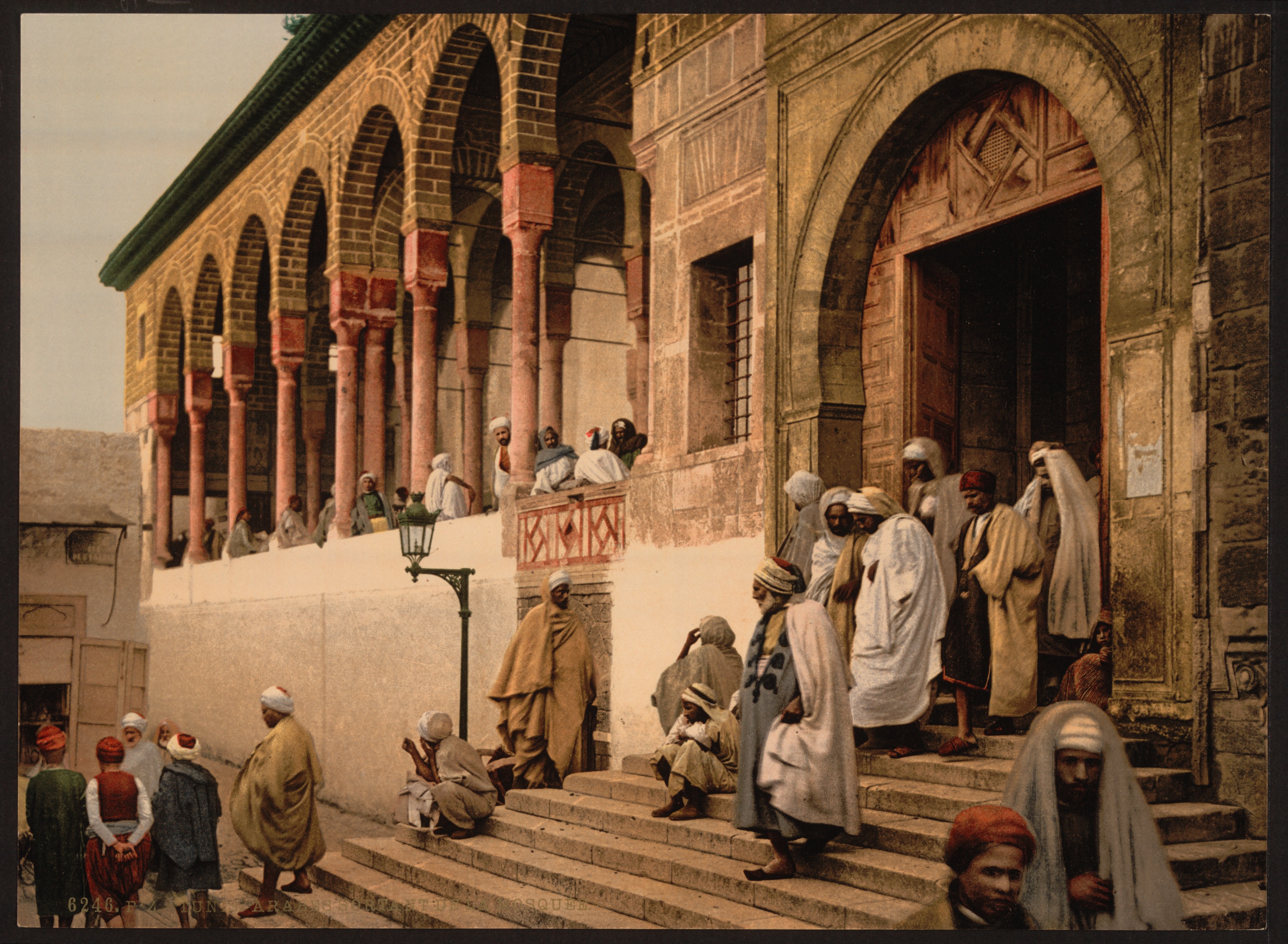

7世紀後半から8世紀初頭にかけて、アラブ人のイスラム教徒がこの地域を征服した(イスラームのマグリブ征服)。彼らは北西アフリカ初のイスラム都市としてケルアンを建設した。670年、この地にシディ・ウクバ・モスク(ケルアンの大モスク)が建設された。このモスクは、現存する世界最古のミナレットを持つ、イスラム世界西部で最も古く権威ある聖域であり、イスラム美術建築の傑作とも考えられている。この時期にアラブ人のマグリブへの移住が始まった。

地域全体は695年に占領され、697年に東ローマ帝国によって奪還されたが、698年に完全に失われた。ラテン語を話すキリスト教徒のベルベル人社会から、イスラム教徒で主にアラビア語を話す社会への移行には400年以上を要し(エジプトや肥沃な三日月地帯での同様の過程は600年かかった)、12世紀または13世紀にはキリスト教とラテン語が最終的に姿を消した。人口の大多数がイスラム教徒になったのは9世紀後半になってからであり、10世紀には圧倒的多数がイスラム教徒となった。また、一部のチュニジア人キリスト教徒は移住した。裕福な社会層の一部は698年の征服後に移住し、その他は11世紀と12世紀にノルマン人の支配者によってシチリアやイタリアに迎え入れられた。これは、両地域間の1200年にわたる密接な関係から論理的な行き先であった。

チュニスのアラブ人総督はアグラブ朝(800年 - 909年)を創設し、チュニジア、トリポリタニア、東部アルジェリアを支配した。アグラブ朝の統治下でチュニジアは繁栄し、都市に家庭用水や灌漑用水を供給するための広範なシステムが構築され、農業(特にオリーブ生産)が促進された。この繁栄は、アル=アッバーシーヤ(809年)やラッカダ(877年)のような新しい宮殿都市の建設に特徴づけられる豪華な宮廷生活を可能にした。

カイロを征服した後、ファーティマ朝はチュニジアと東部アルジェリアの一部を地元のズィール朝(972年 - 1148年)に委ねた。ズィール朝時代のチュニジアは、農業、工業、貿易、宗教的・世俗的学問など多くの分野で繁栄した。しかし、後のズィール朝アミールの統治は怠慢であり、政治的不安定はチュニジアの貿易と農業の衰退につながった。

エジプトのファーティマ朝に扇動されて北西アフリカを占領しようとした好戦的なアラブ部族バヌーヒラル族によるチュニジア遠征の略奪は、この地域の農村部および都市部の経済生活をさらなる衰退に陥れた。歴史家イブン・ハルドゥーンは、バヌーヒラル族の侵略者によって荒廃した土地は完全に乾燥した砂漠になったと記している。その結果、飢饉によって農村部が過疎化し、産業が農業から製造業へと移行するにつれて、この地域は急速な都市化を経験した。

主要なチュニジアの都市は12世紀にシチリアのノルマン人によってアフリカ王国の下で征服されたが、1159年から1160年にかけてのムワッヒド朝によるチュニジア征服後、ノルマン人はシチリアに避難した。チュニジアのキリスト教徒コミュニティは、14世紀までネフザワ地方に存在し続けた。ムワッヒド朝は当初、通常カリフの近親者である総督を通じてチュニジアを統治した。新たな支配者の威信にもかかわらず、国内は依然として騒然としており、都市住民と放浪するアラブ人やトルコ人(後者はムスリム系アルメニア人冒険家カラスクの臣下)との間で絶え間ない暴動や戦闘が続いていた。また、チュニジアは1182年から1183年、そして再び1184年から1187年にかけてアイユーブ朝に占領された。

ムワッヒド朝のチュニジア支配に対する最大の脅威は、ムラービト朝の親族であるバヌー・ガーニヤ族であり、彼らはマヨルカ島を拠点としてマグリブにおけるムラービト朝の支配を回復しようとした。1200年頃、彼らはチュニジア全土に支配を拡大することに成功したが、1207年にムワッヒド朝軍によって鎮圧された。この成功の後、ムワッヒド朝はワリード・アブー・ハフスをチュニジア総督に任命した。チュニジアはムワッヒド朝国家の一部であり続けたが、1230年にアブー・ハフスの息子が独立を宣言した。

首都チュニスからのハフス朝(1229年 - 1574年)の治世中、いくつかのキリスト教地中海国家との間で実りある商業関係が確立された。16世紀後半、沿岸部は海賊の拠点となった。

3.4. オスマン帝国統治時代

ハフス朝末期、スペインは沿岸都市の多くを占領したが、これらはオスマン帝国によって奪回された。

オスマン帝国による最初のチュニス征服は1534年、スレイマン1世治世下のオスマン海軍総督(カプタン・パシャ)であったバルバロス・ハイレッディンの指揮の下で行われた。しかし、オスマン帝国がかつてのハフス朝チュニジアを恒久的に獲得したのは、1574年にカプタン・パシャのウルチ・アリ・レイスがスペインからチュニスを最終的に再征服してからであり、1881年のフランスによるチュニジア征服まで保持した。

当初はアルジェからのトルコ支配下にあったが、間もなくオスマン帝国政府はイェニチェリ軍に支援された「パシャ」と呼ばれる総督をチュニスに直接任命した。しかし、やがてチュニジアは事実上、地元の「ベイ」の下で自治州となった。トルコ人総督であるベイの下で、チュニジアは事実上の独立を達成した。1705年に設立されたフサイン朝のベイは1957年まで続いた。この地位の変遷は、アルジェによって時折挑戦されたが成功しなかった。この時代、チュニジアを支配する統治評議会は、依然として外国人のエリートで構成され、国家の業務をトルコ語で行い続けた。

ヨーロッパの船舶への攻撃は、主にアルジェからだけでなく、チュニスやトリポリからもバルバリア海賊によって行われたが、長期間にわたる襲撃の減少の後、ヨーロッパ諸国の力の増大により最終的に終結を余儀なくされた。

ペストの流行は、1784年~1785年、1796年~1797年、1818年~1820年にチュニジアを襲った。

19世紀、チュニジアの支配者たちは、オスマン帝国の首都で進行中の政治的・社会的改革(タンジマート)の努力に気づいていた。当時のチュニス太守は、自らの考えに基づきつつもトルコの例に倣い、制度と経済の近代化改革を試みた。しかし、チュニジアの国際債務は管理不能なほど増大した。これが、1881年にフランス軍が保護領を設立する理由または口実となった。

1861年にサドク・ベイ(ムハンマド3世アズ=サーディク)の下で憲法が制定され、イスラム世界およびアフリカ世界で初の立憲君主制が導入された。しかし、保守派の抵抗により1864年に憲法は停止され、近代化政策は挫折した。1869年には西欧化政策の財政的負担により財政破綻に陥った。

3.5. フランス保護領時代

1869年、チュニジアは破産を宣言し、国際金融委員会がその経済を管理下に置いた。1881年、チュニジア軍のアルジェリア侵入を口実に、フランスは約36,000人の軍隊で侵攻し、チュニス太守ムハンマド3世アズ=サーディクに1881年のバルドー条約の条件に同意させた。この条約により、イタリアの反対を押し切って、チュニジアは正式にフランスの保護領となった。ヨーロッパ人の国内への入植が積極的に奨励され、フランス人植民者の数は1906年の34,000人から1945年には144,000人に増加した。1910年には、チュニジアには105,000人のイタリア人もいた。

第二次世界大戦中、チュニジア保護領はフランス本国の協力主義的なヴィシー政権によって支配された。ヴィシー政権によって制定された反ユダヤ法であるユダヤ人に関する法令は、ヴィシー支配下の北西アフリカやその他の海外フランス領でも施行された。したがって、1940年から1943年にかけてのユダヤ人の迫害と殺害は、フランスにおけるホロコーストの一部であった。

1942年11月から1943年5月まで、ヴィシー支配下のチュニジアはドイツに占領された。親衛隊(SS)司令官ヴァルター・ラウフは、そこで「ユダヤ人問題の最終的解決」を実行し続けた。1942年から1943年にかけて、チュニジアは枢軸国軍と連合国軍との間の一連の戦闘であるチュニジアの戦いの舞台となった。戦闘はドイツ軍とイタリア軍の初期の成功で始まったが、連合国軍の圧倒的な補給と数的優位性により、1943年5月13日に枢軸国軍は降伏した。チュニジアを枢軸国の占領から解放するための6ヶ月間の戦いは、アフリカにおける戦争の終結を告げた。

植民地統治は、社会経済および人々の権利に深刻な影響を与えた。フランス人総監が事実上の統治権を握り、政府や地方自治の要職もフランス人が占めたことで、チュニジア人の政治参加は著しく制限された。経済的には、土地所有の集中やフランス資本による資源開発が進み、チュニジア人の生活基盤は脅かされた。このような状況に対し、チュニジア人の間では民族意識が高まり、独立を求める運動が展開された。

3.6. 独立過程

第二次世界大戦後、チュニジアの民族運動はさらに活発化した。ハビーブ・ブルギーバ率いる新憲政党(ネオ・デストゥール党)は、完全独立を要求し、広範な民衆の支持を得た。フランスによる弾圧にもかかわらず、独立運動は粘り強く続けられた。

フランス本国での政治情勢の変化や、他の植民地における独立運動の高まりもチュニジアの独立に影響を与えた。1943年にドイツ占領から解放された後、フランスは再び支配権を取り戻し、民族主義政党への参加を再び非合法化した。チュニジア人に人気があったモンセフ・ベイはフランスによって退位させられた。フランスは、彼の退位はドイツ占領中に枢軸国に同情的だったためだと主張したが、本当の理由は議論の余地がある。

1945年、フランスの監視を逃れた後、チュニジアの民族主義者ハビーブ・ブルギーバはカイロに到着した。そこで彼はアラブ連盟と接触することができた。その後、1946年に他の中東諸国を歴訪した後、彼はアメリカ合衆国へ渡り、レイクサクセスにある国際連合本部とワシントンD.C.のアメリカ合衆国国務省高官の両方にチュニジア民族主義者の主張を訴えた。

戦後チュニジアの一環として、新たな全チュニジア人労働組織であるチュニジア労働総同盟(UGTT)が結成された。これは民族主義団体新憲政党の強力な構成要素の一つであった。

ハビーブ・ブルギーバは1949年9月13日にアメリカ合衆国へ渡った。彼はカリフォルニア州サンフランシスコで開催されたアメリカ労働総同盟の会議に出席した。フランスは彼の出席に反対し、米国はソビエト連邦の共産主義拡大の可能性が迫っているため、北アフリカにおける政治的変化を恐れた。

ブルギーバは1951年11月6日にイタリアへ渡った際も、外国の指導者たちに訴え続けた。彼の接触相手には、アルベルト・メッリーニ・ポンセ・デ・レオン、マリオ・トスカーノ、リチニオ・ヴェストリが含まれていた。デ・レオンはブルギーバの旧友で、ドイツの捕虜から彼を解放するのを助けた人物であり、トスカーノはイタリア外務省の調査文書局長であり、ヴェストリはアフリカ研究者であった。彼の最善の努力にもかかわらず、イタリアはNATO同盟国であるフランスとの関係を損ないたくなかったし、地中海の重要な一部であるチュニジアとの将来の関係の可能性を妨げたくもなかったため、中立を保った。

チュニジアのフランス総督ジャン・ド・オートクロックは、1953年8月25日にチュニスを離れてパリへ行き、ピエール・ヴォワザールに交代した。ヴォワザールは以前モナコのフランス公使であった。1953年9月26日にチュニスに到着してから1ヶ月後、ヴォワザールはチュニジアの緊張を緩和するために多くの変更を行った。彼は報道検閲を解除し、いくつかの政治犯を釈放した。彼はまた、文民当局の全権を回復し、サヘル地方の非常事態宣言を解除した。

1954年1月26日、ヴォワザールはパリの海外共和サークルで、フランスとフランス国民のチュニジアにおける利益を確保しつつ、チュニジア人により多くの主権を与えるための新たな改革が間もなく行われると発表した。新憲政党グループは、自分たちがその創設に関与しない限り、これらの改革に賛成しなかった。彼らはまた、ガレット島に投獄されていたブルギーバの釈放を要求した。

最終的にフランス政府は、1956年3月20日、当時の君主(ベイ)であったムハンマド8世アル=アミーンを国王とすることを条件にチュニジアの独立を承認した。これによりチュニジア王国が成立し、ブルギーバが初代首相に就任した。3月20日はチュニジア独立記念日として毎年祝われている。

3.7. 独立以降

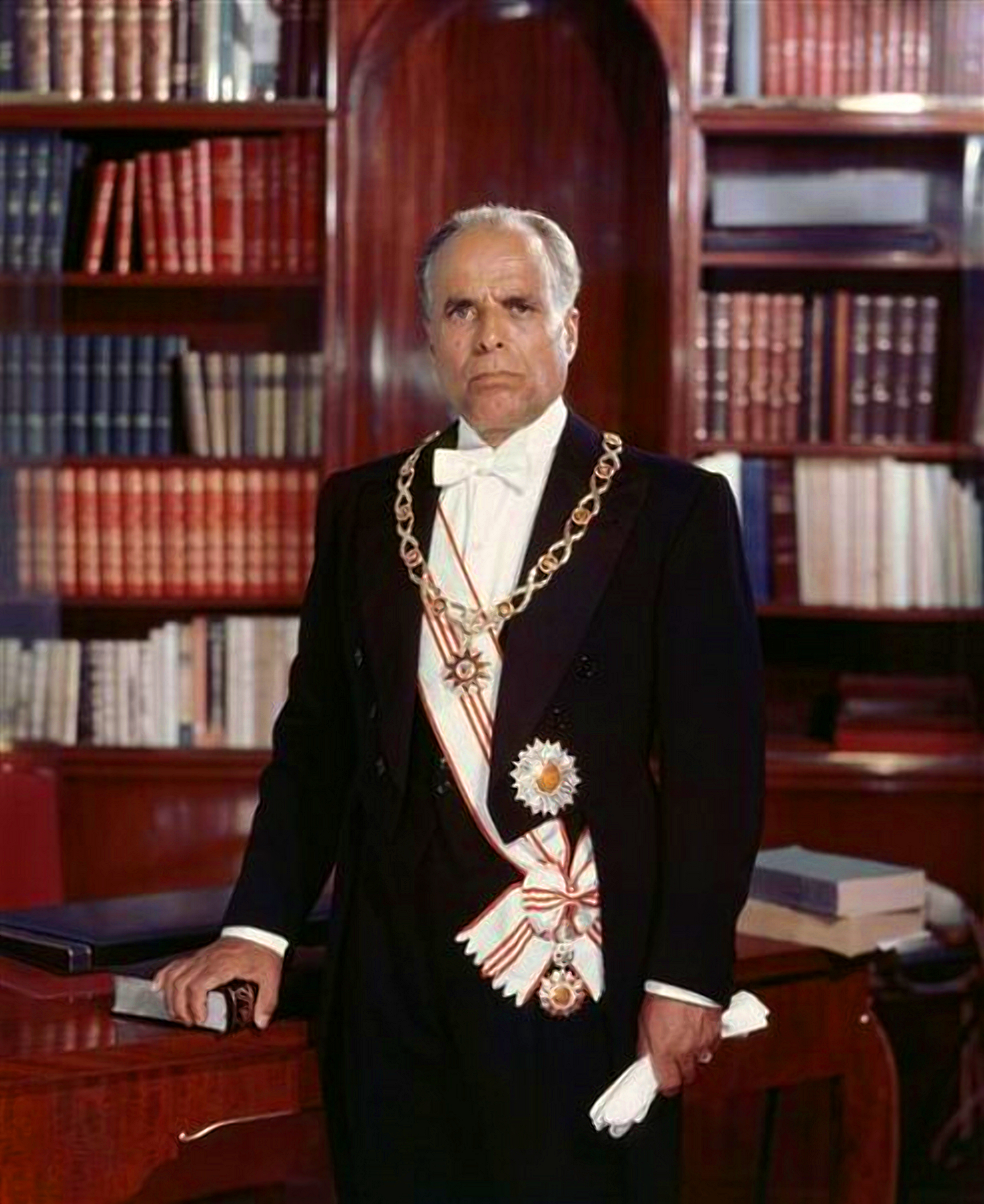

独立からわずか1年後の1957年、王制は廃止され、大統領制を採るチュニジア共和国が成立した。首相から横滑りで大統領に就任したハビーブ・ブルギーバは、1959年に憲法を制定し、当初は社会主義的政策を推進した。教育の普及、女性の権利向上(一夫多妻制の禁止、離婚権の承認など、イスラム世界では先進的な内容を含む個人身分法の制定)といった近代化政策を進めた。しかし、1970年代に入ると経済の行き詰まりから自由主義路線へと転換した。

ブルギーバ政権は長期化し、その間、経済格差の拡大や政治的自由の制限などに対する国民の不満が高まった。1964年5月12日、チュニジアは外国の農地を国有化した。直後、フランスは同国への全ての財政援助を取りやめた。これは4000万ドル以上に相当するものであった。これによりチュニジア国民議会は、国の全居住者に対し、収入に応じて「人民公債」に応募することを義務付ける法案を可決した。1977年から2005年にかけて、チュニジアは『スター・ウォーズ』シリーズ5作品のロケ地となった。

1982年、チュニジアは首都チュニスに拠点を置くパレスチナ解放機構(PLO)の中心地となった。

1987年11月、医師団がブルギーバは統治不能と宣言し、無血クーデターにより、ザイン・アル=アービディーン・ベン=アリー首相がチュニジア憲法第57条に従って大統領職を引き継いだ。ブルギーバの権威主義的な側面や人権状況の悪化は、この政権交代の背景にあった。ベン=アリーの就任記念日である11月7日は祝日として祝われた。彼は5年ごとに圧倒的多数(得票率80パーセント以上)で再選され続け、最後は2009年10月25日であったが、2011年1月に民衆蜂起の中で国外へ逃亡した。

ベン=アリー政権下でも、政治的自由の抑圧や汚職、縁故主義が蔓延し、国民の不満は蓄積していった。ベン=アリーとその家族は汚職と国の資金横領で告発された。経済自由化は金融不正のさらなる機会を提供し、トラベルシ家の腐敗したメンバー、特にイメド・トラベルシとベルハッセン・トラベルシの場合は、国内のビジネス部門の多くを支配していた。レイラ・ベン・アリー大統領夫人は「臆面もない買い物中毒者」と評され、ヨーロッパのファッションの中心地へ頻繁に非公式な旅行をするために国家の飛行機を使用していた。チュニジアは、フランスの検察官からフランスのマリーナから2隻の大型ヨットを盗んだとして告発された、レイラ側の2人の大統領の甥の引き渡し要求を拒否した。『ル・モンド』紙によると、ベン=アリーの義理の息子は最終的に国を引き継ぐ準備をしていたという。

アムネスティ・インターナショナル、フリーダム・ハウス、プロテクション・インターナショナルなどの独立した人権団体は、基本的人権と政治的権利が尊重されていないことを記録していた。政権はあらゆる方法で地元の人権団体の活動を妨害した。2008年、報道の自由に関して、チュニジアは173カ国中143位にランクされた。

3.8. ジャスミン革命とその後の展開

2010年12月、一人の青年の焼身自殺をきっかけに、長年の失業、食料インフレ、汚職、そしてザイン・アル=アービディーン・ベン=アリー大統領による24年間の統治下での自由と民主主義の欠如に対する不満が爆発し、ジャスミン革命と呼ばれる民衆蜂起が発生した。労働組合は抗議行動の不可欠な部分であったと言われている。この抗議行動は、アラブ世界全体で同様の行動の波であるアラブの春に影響を与えた。大規模デモのきっかけは、26歳のチュニジア人露天商ムハンマド・ブアジジの死であった。彼は、商品の没収と、ファイダ・ハムディという市職員から受けた屈辱に抗議して、2010年12月17日に焼身自殺を図った。2011年1月4日にブアジジが死亡した後、怒りと暴力は激化し、最終的に長年大統領を務めたザイン・アル=アービディーン・ベン=アリーは、23年間の権力の座にあった後、2011年1月14日に辞任し国外へ逃亡した。

抗議行動は、与党の禁止と、モハメッド・ガンヌーシによって形成された暫定政府からの全メンバーの追放を求めて続いた。最終的に新政府は要求に応じた。チュニスの裁判所は旧与党RCDを禁止し、その全資源を没収した。内務大臣の布告により、政治活動家を威嚇し迫害するために使用されていた特別部隊である「政治警察」が禁止された。

2011年3月3日、暫定大統領は、2011年7月24日に制憲議会選挙を実施すると発表した。2011年6月9日、首相は選挙を2011年10月23日まで延期すると発表した。国内外の監視団は、投票は自由かつ公正であると宣言した。ベン=アリー政権下で以前は禁止されていたエンナハダは、全217議席中89議席を獲得し、選挙で最大の政党となった。2011年12月12日、元反体制派でありベテラン人権活動家であるモンセフ・マルズーキが大統領に選出された。2012年3月、エンナハダは新憲法においてシャリーアを主要な法源とすることを支持しないと宣言し、国家の世俗的性質を維持した。この問題に関するエンナハダの立場は、厳格なシャリーアを望む強硬派イスラム主義者から批判されたが、世俗政党からは歓迎された。2013年2月6日、左翼野党の指導者でありエンナハダの著名な批判者であったショクリ・ベライードが暗殺された。2014年、モンセフ・マルズーキ大統領は、国民和解を創設する上で重要な部分として、チュニジアの真実と尊厳委員会を設立した。

ジャスミン革命は、ベン=アリー政権の崩壊と、アラブの春と呼ばれる中東・北アフリカ地域への民主化運動の波及をもたらした。チュニジアは、この地域で唯一、民主主義への移行に成功した例と見なされることもあった。革命は、民主主義の発展、人権意識の高揚、市民社会の活性化に大きな影響を与え、複数政党制による選挙の実施、新憲法の制定(2014年)など、一定の成果を上げた。

しかし、その後の道のりは平坦ではなく、経済の低迷、テロの脅威、政治的対立などが続いた。2015年には、外国人観光客を標的とした2件のテロ事件が発生し、バルド国立博物館で22人が殺害され、その後スーサのビーチフロントで38人が殺害された。チュニジアのベージー・カーイド・エ=セブシ大統領は、10月に非常事態宣言をさらに3ヶ月間更新した。チュニジア国民対話カルテットは、チュニジアにおける平和的で多元的な政治秩序の構築における功績により、2015年のノーベル平和賞を受賞した。

3.8.1. カイス・サイード大統領時代

チュニジア初の民主的に選出された大統領ベージー・カーイド・エ=セブシは2019年7月に死去した。その後、カイス・サイードが2019年10月のチュニジア大統領選挙で地滑り的勝利を収め、チュニジア大統領に就任した。2019年10月23日、サイードはチュニジアの新大統領として宣誓就任した。

2021年7月25日、政府の機能不全と汚職、そしてCOVID-19感染者数の増加に関する継続的なデモの最中、カイス・サイードは一方的に議会を停止し、首相を解任し、国会議員の免責特権を剥奪した。2021年9月、サイードは新たな憲法改正案の起草を支援する委員会を任命すると述べた。大統領権限を強化する新憲法は、翌年の国民投票で可決されたが、広範なボイコットの中で投票率は約30%にとどまった。9月29日、彼はナジュラ・ブデンを新首相に任命し、内閣組閣を命じ、10月11日に宣誓就任した。2022年2月3日、チュニジア外務省によると、チュニジアは2022年から2024年の任期でアフリカ連合(AU)平和安全保障理事会に選出された。投票は、エチオピアの首都アディスアベバで開催されたAU執行理事会の第40回通常会合の傍らで行われた。

2022年2月、チュニジアと国際通貨基金(IMF)は、景気後退、公的債務、インフレ、失業に悩まされる経済に対する数十億ドル規模の救済策の確保を目指して予備交渉を行った。

2023年4月、チュニジア政府はエンナハダ党本部を閉鎖し、党首ラーシド・ガンヌーシを逮捕した。2023年10月、自由デストゥール党党首アビル・ムーシは、サイード大統領の著名な反対派として拘留または投獄された最新の人物となった。

2023年9月、サイードは移民問題を協議するための欧州委員会代表団の訪問延期を要請したと、カメル・フェキ内務大臣が述べた。一方、人権団体は7月の移民協定を批判していた。フェキ大臣は、チュニジアは他国の国境警備隊として行動することはできないと述べた。チュニジアはヨーロッパへ向かう人々の最も重要な通過国の一つである。2023年10月初旬、サイードは、金額が少なく3ヶ月前に署名された協定と一致しないとして、1億2700万ユーロのEU援助を拒否した。これはブリュッセルで驚きを引き起こした。

2024年10月6日、カイス・サイード大統領は、投票率28.8%の大統領選挙で90%以上の票を獲得し、再選を果たした。5つの政党が選挙のボイコットを人々に呼びかけていた。

サイード大統領の強権的な政治運営は、権力集中や司法への介入、言論・報道の自由の抑圧といった形で現れ、国内外から民主主義の後退に対する懸念が強まっている。人権状況も悪化の兆しを見せており、ジャスミン革命によって得られた民主的成果が損なわれる危険性が指摘されている。

4. 地理

チュニジアは北アフリカの地中海沿岸、大西洋とナイルデルタの中間に位置する。西と南西はアルジェリア(国境線965km)、南東はリビア(国境線459km)と国境を接する。北緯30度から38度、東経7度から12度の間に位置する。チュニジア北部の地中海沿岸が南に急カーブしているため、同国には西から東へ延びる北部沿岸と、北から南へ延びる東部沿岸という2つの特徴的な地中海沿岸がある。

国土面積は比較的小さいながらも、南北に長いため環境の多様性に富んでいる。東西の広がりは限定的である。マグリブの他の地域と同様、チュニジアにおける差異は、主にどの地点から見ても南方に向かって降水量が急激に減少することによって定義される南北の環境差である。アトラス山脈の東方延長部であるドルサル山脈は、西のアルジェリア国境から東のボン岬半島まで北東方向にチュニジアを横断している。ドルサル山脈の北側はテル地域であり、低い起伏のある丘陵と平野が特徴で、これもまたアルジェリア西部の山脈の延長である。チュニジアのテルの北西端に位置するクルミリア地方では、標高が1050 mに達し、冬には雪が降る。

チュニジア東部の地中海沿岸に広がる海岸平野であるサヘル地方は、世界有数のオリーブ栽培地域の一つである。サヘルの内陸部、ドルサル山脈とガフサ南方の丘陵地帯の間にはステップ地帯が広がる。南部地域の多くは半乾燥地帯および砂漠である。

チュニジアの海岸線は1148 kmである。海洋法上、同国は24海里(24 0)の接続水域と12海里(12 0)の領海を主張している。首都チュニスは、チュニス湖へと下る丘陵の斜面に建設されている。これらの丘陵には、ノートルダム・ド・チュニス、ラス・タビア、ラ・ラブタ、ラ・カスバ、モンフルーリー、ラ・マヌービアといった場所があり、標高は50メートル強である。市はチュニス湖とセジューミ湖の間の狭い土地の交差点に位置している。アフリカ大陸最北端のアンジェラ岬もチュニジア領内にある。

4.1. 地形

北部はアトラス山脈の東端にあたり、テル山地が広がる。国内最長のメジェルダ川がこの地域を北東に流れ、その流域には肥沃なメジェルダ平野が形成されており、国内有数の穀倉地帯となっている。

テル山地の南には、ドルサル山脈が東西に延びる。この山脈は地中海からの湿った空気を遮るため、その南側は乾燥したステップ気候となる。ドルサル山脈の西側は標高400mから800mのステップ高原、東側は標高400m以下のステップ平原と呼ばれる。ステップ高原の南には、広大な塩湖であるジェリド湖が存在する。

中南部のガベス湾沿岸から南は、広大なサハラ砂漠が広がる。マトマタから南東にリビア国境までダール丘陵が続き、その東側には標高200m以下のジェファラ平野が広がる。サハラ砂漠は、風紋が美しい砂砂漠(エルグ)、小石や砂利に覆われた礫砂漠、岩盤が露出した岩石砂漠など、多様な景観を持つが、大部分は礫砂漠と岩石砂漠で占められている。国内最高峰は、アルジェリア国境に近いシャンビ山(標高1544 m)である。

4.2. 気候

チュニジアの気候は、地域によって大きく異なる。

北部の地中海沿岸地域は地中海性気候(Cs)に属し、夏は高温乾燥、冬は温暖湿潤である。年間降水量はチュニスで約470mm、北部のビゼルトでは1,000mmを超えることもある。

中部地域はステップ気候(BSk, BSh)で、年間を通じて降水量が少なく、乾燥している。ドルサル山脈が地中海からの湿気を遮るため、特に山脈の南側で乾燥が顕著になる。

南部地域は広大な砂漠気候(BWh)であり、極度に乾燥し、昼夜の寒暖差が大きい。

春から夏にかけて、サハラ砂漠からシロッコと呼ばれる高温乾燥の熱風が北に向かって吹くことがある。冬季には、北部山岳地帯で降雪が見られることもある。

チュニジアには5つの陸上エコリージョンが存在する:地中海針葉樹混交林、サハラ塩生植物地帯、地中海乾燥森林ステップ、地中海森林、北サハラステップ森林。

5. 政治

チュニジアは、大統領を国家元首とする共和制国家である。2011年のジャスミン革命以前は、ザイン・アル=アービディーン・ベン=アリー大統領による権威主義的な長期政権が続いていた。革命後、民主化への移行が進められ、2014年には新憲法が制定された。一時は「アラブの春」唯一の成功例と評価されたが、2021年以降、カイス・サイード大統領による強権的な政治運営が進み、議会の停止、首相解任、新憲法制定(2022年)などが行われ、権力集中と民主主義の後退が国内外から懸念されている。エコノミスト誌の民主主義指数では「混合政治体制」に分類されている。V-Dem民主主義指数によれば、選挙民主主義のスコアは2020年の0.727から2022年には0.307へと低下した。

5.1. 政府構造

2022年憲法に基づき、チュニジアは強力な大統領権限を持つ大統領制を採用している。

大統領は国民の直接選挙で選出され、任期は5年である。国家元首であり、行政の最高責任者として、首相および閣僚の任免権、軍の最高指揮権、非常事態宣言の発令権など広範な権限を有する。

首相および閣僚評議会(内閣に相当)は、大統領を補佐する機関と位置づけられる。

議会は二院制であり、国民の直接選挙で選ばれる人民代議院(下院に相当、定数161議席)と、間接選挙で選ばれる州・地方評議会(上院に相当、定数77議席)で構成される。人民代議院の主な権限は立法であり、政府の活動を監督する。州・地方評議会は地方の代表としての役割を担う。

2021年7月、サイード大統領は当時の人民代議院(一院制)を停止し、2022年の国民投票を経て新憲法を制定、二院制を導入した。

5.2. 主要政党

ジャスミン革命以降、チュニジアでは多数の政党が結成された。革命直後の選挙ではイスラム主義系のエンナハダが第一党となったが、その後の政治的混乱やサイード大統領による強権化の中で影響力を低下させ、2023年4月には党首が逮捕され、党本部も閉鎖された。

2022年の憲法改正および議会選挙は多くの主要政党がボイコットした。サイード大統領を支持する勢力としては「7月25日運動」などが挙げられるが、伝統的な意味での強固な政党基盤に依拠しているわけではない。その他、旧体制の流れを汲む自由憲政党、左派系の人民戦線などが存在するが、現在の政治状況下では活動が制約されている。

革命以前は、立憲民主連合(RCD)が事実上の一党支配体制を敷いていた。

5.3. 司法

チュニジアの司法制度は、フランスの大陸法体系の影響を強く受けているが、個人の身分に関する法(家族法など)はイスラム法にも基づいている。シャリーアに基づく裁判所は1956年に廃止された。

司法権の頂点には破毀院(最高裁判所に相当)があり、その他に控訴院、第一審裁判所などが存在する。裁判官の任命は、かつては独立した最高司法評議会によって行われていたが、2022年2月、サイード大統領はこの評議会を解散させ、大統領が任命する暫定的な最高司法評議会を設置し、裁判官の任免権を強化した。これにより、司法の独立性に対する懸念が国内外から表明されている。

5.4. 人権

ジャスミン革命以降、チュニジアの人権状況は一時的に大きく改善し、表現の自由、集会の自由、結社の自由などが拡大した。2014年憲法は多くの基本的な権利を保障していた。報道の自由も向上し、多様なメディアが登場した。

しかし、2021年のサイード大統領による非常措置以降、人権状況は再び悪化の兆しを見せている。特に、報道の自由に対する圧力、反体制派や批判的な意見を持つ個人に対する司法手続きの乱用、集会の自由の制限などが報告されている。2022年9月に発令された「フェイクニュース対策」を名目とする法令(デクレ54号)は、インターネット上での情報発信に対して最高5年の禁固刑を科す内容を含んでおり、言論統制の手段として利用される懸念が強い。

女性の権利については、チュニジアはアラブ世界において比較的先進的であり、1956年の独立直後に制定された個人身分法(Code of Personal Status)により、一夫多妻制の禁止、女性の離婚権、教育や就労の機会均等などが保障された。革命後も女性の政治参加は進み、制憲議会や国会で多くの女性議員が選出された。しかし、サイード政権下での民主主義の後退が、女性の権利や社会進出に与える影響も懸念されている。

性的少数者(LGBT)の権利は依然として認められておらず、同性愛行為は刑法で犯罪とされている。社会的な差別や偏見も根強く、LGBT当事者は困難な状況に置かれている。

労働者の権利に関しては、歴史的に強力な労働組合であるチュニジア労働総同盟(UGTT)が存在し、労働者の権利擁護や政治的発言において一定の役割を果たしてきた。しかし、経済状況の悪化や政府の政策変更により、労働者の権利が十分に保障されていないとの指摘もある。

社会自由主義的価値観に基づけば、チュニジアの人権状況は、民主主義の発展と密接に関連しており、近年の権威主義的な動きは、人権擁護の観点から重大な懸念材料である。市民社会の役割を尊重し、法の支配と司法の独立を回復することが、人権状況の改善に向けた重要な課題となる。

6. 地方行政区分

チュニジアは、24の県(ولايةウィラーヤアラビア語、gouvernoratフランス語)に分けられている。各県は、大統領によって任命される知事が行政を担当する。県はさらに「郡」(معتمديةムウタマディーヤアラビア語、délégationフランス語)に、郡は「セクター」(عمادةイマーダアラビア語、secteurフランス語)に細分化される。また、地方自治体として「市町村」(بلديةバラディーヤアラビア語、municipalitéフランス語)が設置されている。2011年のジャスミン革命以前、市町村長や市町村議会議員の多くは旧与党である立憲民主連合のメンバーで占められていた。

以下は24県の一覧である。

# アリアナ県 (أريانةアラビア語)

# ベジャ県 (باجةアラビア語)

# ベンナラス県 (بن عروسアラビア語)

# ビゼルト県 (بنزرتアラビア語)

# ガベズ県 (قابسアラビア語)

# ガフサ県 (قفصةアラビア語)

# ジェンドゥーバ県 (جندوبةアラビア語)

# ケルアン県 (القيروانアラビア語)

# カスリーヌ県 (القصرينアラビア語)

# ケビリ県 (قبليアラビア語)

# ケフ県 (الكافアラビア語)

# マーディア県 (المهديةアラビア語)

# マヌーバ県 (منوبةアラビア語)

# メドニン県 (مدنينアラビア語)

# モナスティル県 (المنستيرアラビア語)

# ナブール県 (نابلアラビア語)

# スファックス県 (صفاقسアラビア語)

# シディブジッド県 (سيدي بوزيدアラビア語)

# シリアナ県 (سليانةアラビア語)

# スース県 (سوسةアラビア語)

# タタウイヌ県 (تطاوينアラビア語)

# トズール県 (توزرアラビア語)

# チュニス県 (تونسアラビア語)

# ザグアン県 (زغوانアラビア語)

主要都市

- チュニス (تونسアラビア語): 首都

- スファックス (صفاقسアラビア語)

- スース (سوسةアラビア語)

- エタダメン・ムニラ (التضامن المنيهلةアラビア語)

- ケルアン (القيروانアラビア語)

- ガベス (قابسアラビア語)

- ビゼルト (بنزرتアラビア語)

- アリアナ (أريانةアラビア語)

- サキエ・エダイエル (ساقية الدائرアラビア語)

7. 国際関係

チュニジアは独立以来、バランスの取れた外交政策を基本とし、西側諸国との良好な関係を維持しつつ、アラブおよびアフリカの地域機関においても積極的な役割を果たしてきた。初代大統領ハビーブ・ブルギーバは非同盟の立場を取りながらも、ヨーロッパ(特に旧宗主国のフランスや地理的に近いイタリア)、パキスタン、アメリカ合衆国との緊密な関係を重視した。

チュニジアは国際連合、フランコフォニー国際機関、アラブ連盟、イスラム協力機構、アフリカ連合、東南部アフリカ市場共同体(COMESA)、非同盟運動、国際刑事裁判所、G77など、多くの国際機関の加盟国である。

欧州連合(EU)とは、1995年に地中海諸国として初めて連合協定を締結し、経済的・政治的に深い関係を築いている。アメリカ合衆国からはNATO非加盟の主要同盟国 (MNNA) の地位を与えられている。

近隣諸国との関係では、アルジェリアやリビアとの間で歴史的に緊張関係が生じることもあったが、近年は経済協力や安全保障面での連携も進められている。

地域紛争や移民問題に関しては、チュニジアは主に中立的な立場を取りつつ、人道支援や対話による解決を重視する傾向がある。近年、リビアからの難民・移民の流入や、ヨーロッパを目指す移民の経由地となっていることから、移民問題は国内の社会・経済に影響を与えており、EUとの間で移民管理に関する協力と対立が交錯している。2023年には、カイス・サイード大統領がEUからの移民対策に関する資金援助を「少額であり、以前の合意と矛盾する」として拒否するなど、EUとの関係に緊張が生じる場面も見られた。人道問題への取り組みとしては、国内避難民や難民の受け入れ、国際的な人道支援活動への参加などを行っているが、国内経済の困難さからその負担は大きい。

7.1. 日本との関係

日本とチュニジアは1956年のチュニジア独立と同時に外交関係を樹立した。以来、両国は政治、経済、文化など多岐にわたる分野で友好関係を築いている。

政治面では、閣僚級を含む政府要人の相互訪問が定期的に行われている。日本はチュニジアの民主化プロセスや経済改革を支援しており、特にアフリカ開発会議(TICAD)の枠組みを通じて協力が進められている。2022年には第8回アフリカ開発会議(TICAD8)がチュニスで開催された。

経済面では、日本は政府開発援助(ODA)を通じてチュニジアのインフラ整備、人材育成、環境対策などを支援してきた。円借款による発電所建設や、技術協力プロジェクトなどが実施されている。貿易額は大きくはないものの、日本からは自動車や機械類、チュニジアからはオリーブオイルや魚介類などが輸出入されている。日本企業のチュニジアへの進出は限られているが、一部の製造業企業が拠点を置いている。

文化面では、人的交流や文化紹介イベントが双方で行われている。日本の伝統文化やポップカルチャーへの関心もチュニジアで見られ、日本語教育も一部の大学で行われている。2017年には、元明治大学学生の高橋佑規がチュニジアのバラエティ番組に出演しコントを披露したところ評判となり、多数の番組に出演。アジア人の象徴的呼称がジャッキー・チェンから高橋に変化するほどの社会現象を引き起こした。

在留日本人数は2018年10月時点で136人、在日チュニジア人数は2019年12月時点で907人である。

駐日チュニジア大使館

- 住所:東京都千代田区九段南三丁目6-6

- アクセス:JR総武線・東京メトロ南北線・有楽町線・都営新宿線市ケ谷駅A3出口、または東京メトロ東西線・半蔵門線九段下駅2番出口

8. 軍事

チュニジア軍は、陸軍、海軍、空軍の三軍から構成される。2008年時点で、総兵力は約35,000人とされる。内訳は、陸軍が約27,000人で、主力戦車84両、軽戦車48両を保有。海軍が約4,800人で、哨戒艇25隻、その他艦艇6隻を運用。空軍は約4,000人で、作戦機154機、無人航空機4機を保有する。この他に、内務省管轄の準軍事組織として国家警備隊(約12,000人)が存在する。

国防予算は、2006年時点で国内総生産(GDP)の1.6%であった。軍の主な任務は、国土防衛および国内の治安維持である。歴史的に、チュニジア軍は外部の脅威から国を守る専門的かつ非政治的な役割を果たしてきたが、2011年のジャスミン革命以降は、行政府の指示のもと、国内の治安維持や人道的危機対応への関与を増している。

兵器体系は、過去に中華人民共和国から購入した一部の哨戒艇などを除き、主に西側諸国のものを採用している。アメリカ合衆国やフランスなどから軍事援助や訓練支援を受けている。

チュニジアは、国際連合の平和維持活動(PKO)にも積極的に参加しており、過去にはカンボジア(UNTAC)、ナミビア(UNTAG)、ソマリア、ルワンダ、ブルンジ、西サハラ(MINURSO)、1960年代のコンゴ(ONUC)などに部隊を派遣した経験がある。

世界平和度指数(Global Peace Index)の2024年版によると、チュニジアは世界で73番目に平和な国と評価されている。成人男子には選抜徴兵制度が敷かれている。

9. 経済

チュニジア経済は、農業、鉱業、製造業、石油製品、観光業など多岐にわたる。2009年には世界経済フォーラムによりアフリカで最も競争力のある経済と評価された。1990年代初頭から平均5%のGDP成長を遂げてきたが、政治的に癒着したエリート層に利益が集中する汚職の問題も抱えていた。チュニジア刑法は、積極的・消極的贈収賄、職権乱用、強要、利益相反などいくつかの形態の汚職を犯罪としているが、腐敗防止の枠組みは効果的に施行されていなかった。しかし、トランスペアレンシー・インターナショナルが毎年発表する腐敗認識指数によると、チュニジアは2016年にスコア41で北アフリカで最も腐敗の少ない国としてランク付けされた。

2008年の名目GDPは410.00 億 USD、購買力平価(PPP)ベースでは820.00 億 USDであった。産業別GDP構成比は、農業が11.6%、鉱工業が25.7%、サービス業が62.8%である。工業部門は主に衣料品・履物製造、自動車部品生産、電気機械から成る。過去10年間で平均5%の成長を遂げたものの、特に若年層における高い失業率が課題となっている。

欧州連合(EU)は依然としてチュニジア最大の貿易相手であり、チュニジアの輸入の72.5%、輸出の75%を占めている。チュニジアは地中海地域におけるEUの最も確立された貿易相手国の一つであり、EUの30番目に大きな貿易相手国としてランク付けされている。チュニジアは1995年7月にEUと連合協定を締結した最初の地中海諸国であり、発効前からEUとの二国間貿易における関税撤廃を開始した。2008年には工業製品の関税撤廃を完了し、EUとの自由貿易圏に入った最初の非EU地中海諸国となった。

ロシアのウクライナ侵攻が世界の食料供給に与えた影響は、チュニジアでも特に深刻に感じられている。

2023年6月、世界銀行グループは、イタリアとの電力系統接続プロジェクトであるELMEDインターコネクター(再生可能エネルギー源から発電された電力を600メガワットの海底ケーブルを通じてシチリア島およびEUへ輸入する)に資金を供給するため、チュニジアに2.68 億 USDを融資した。

世界知的所有権機関(WIPO)が発表した2024年のグローバル・イノベーション・インデックスでは、チュニジアは81位にランクされた。

経済発展に伴い、環境問題(水資源の枯渇、砂漠化、工業汚染など)、労働者の権利(特に非正規雇用や若年層の不安定な雇用)、社会格差(地域間格差、貧富の差)といった社会的な側面も顕在化しており、持続可能な開発に向けた取り組みが求められている。

9.1. 主要産業

チュニジア経済は、農業、鉱業、製造業、観光業、そしてエネルギー産業によって支えられている。これらの産業は、国のGDP、雇用、輸出において重要な役割を果たしている。

9.1.1. 農業

チュニジアの農業は、歴史的に重要な産業であり、特にオリーブ、小麦、大麦、ナツメヤシが主要な農産物である。オリーブ栽培は国土の広範囲で行われ、オリーブオイルは主要な輸出品の一つである。2005年時点でオリーブの生産量は世界第5位(70万トン、世界シェア4.8%)、オリーブオイルの生産量は世界第4位(15万トン、6.4%)であった。小麦は主に北部で、大麦は南部で生産される。ナツメヤシは南部オアシス地帯の特産品である。その他、トマト(92万トン)、ブドウ、柑橘類なども栽培されている。家畜としてはヒツジが主に飼育されている。国土の約3割が農耕地、約3割が牧草地であるが、水資源の制約や土壌浸食、気候変動の影響を受けやすいという課題も抱えている。農業部門はGDPの約1割を占め、多くの雇用を生み出している。

9.1.2. 鉱業

チュニジアの鉱業は、リン鉱石、石油、天然ガスが中心である。リン鉱石は世界有数の埋蔵量と生産量を誇り、主に中部のガフサ近郊で採掘され、肥料の原料として輸出される。2004年時点でリン鉱石(リン酸カルシウム)の生産量は240万トンで世界第5位であった。石油と天然ガスは、主に南部のボルマ近郊やガベス湾沖で生産されているが、国内需要を完全に満たすには至らず、一部を輸入に頼っている。2004年の原油生産量は317万トン、天然ガスは82兆ジュールであった。その他、亜鉛、銀、鉄鉱石、鉛なども採掘されている。

9.1.3. 製造業

チュニジアの製造業は、繊維・衣料産業、自動車部品産業、電気・電子機器産業などが主要な分野である。繊維・衣料産業は、ヨーロッパ市場向けの輸出拠点として発展してきたが、近年は国際競争の激化に直面している。自動車部品産業や電気・電子機器産業は、外国からの投資誘致により成長しており、特にヨーロッパの自動車メーカーや電機メーカーへの供給網の一部を担っている。また、農産物加工(オリーブオイル、トマト加工品など)や化学工業(リン酸肥料など)も重要な位置を占める。リン酸の生産量は世界第3位(63万トン、3.7%)、硫酸は同第6位(486万トン、4.8%)、リン酸肥料は同第7位(97万トン、2.9%)であった(2004年時点)。

9.1.4. 観光業

チュニジアは、豊かな歴史遺産と美しい地中海沿岸、そしてサハラ砂漠のユニークな景観を活かした観光業が盛んである。主な観光資源としては、首都チュニスの旧市街(メディナ)やバルドー国立博物館、古代カルタゴの遺跡、エル・ジェムの円形闘技場、イスラムの聖地ケルアン、青と白の街並みが美しいシディ・ブ・サイド、スースやハンマメットなどのビーチリゾート、ジェルバ島のユダヤ人街、南部のサハラ砂漠へのツアーなどがある。観光収入は外貨獲得の重要な手段であり、多くの雇用機会を提供している。2009年には観光業がGDPの7%、37万人の雇用を占めた。しかし、2015年のテロ事件や政情不安、新型コロナウイルス感染症のパンデミックなどが観光客数に影響を与えている。

9.1.5. エネルギー

チュニジアの電力の大部分は、国営企業であるチュニジア電力ガス公社(STEG)によって国内で生産されている。2008年には、国内で合計13,747GWhの電力が生産された。2008年の電源構成は、火力(蒸気)が44%、コンバインドサイクル発電が43%、ガスタービン発電が11%、風力・水力・太陽光発電が合わせて2%であった。

国内の石油生産量は日量約97,600バレルであり、主要な油田はエル・ブルマである。石油生産は1966年に開始され、現在12の油田が存在する。

かつては2020年までに2基の原子力発電所(各900-1000MW)を稼働させる計画があったが、2015年までにこれらの計画は放棄された。代わりに、チュニジアは再生可能エネルギー、石炭、シェールガス、液化天然ガス(LNG)、イタリアとの海底電力連系線建設など、エネルギーミックスの多様化に向けた他の選択肢を検討している。

「チュニジア太陽光計画」(再生可能エネルギー戦略であり、太陽光に限定されない)によれば、2030年までに電力構成における再生可能エネルギーの割合を30%にすることを目指しており、その大部分を風力発電と太陽光発電が占める見込みである。2015年時点で、チュニジアの再生可能エネルギー総設備容量は312MW(風力245MW、水力62MW、太陽光15MW)であった。

9.2. 貿易

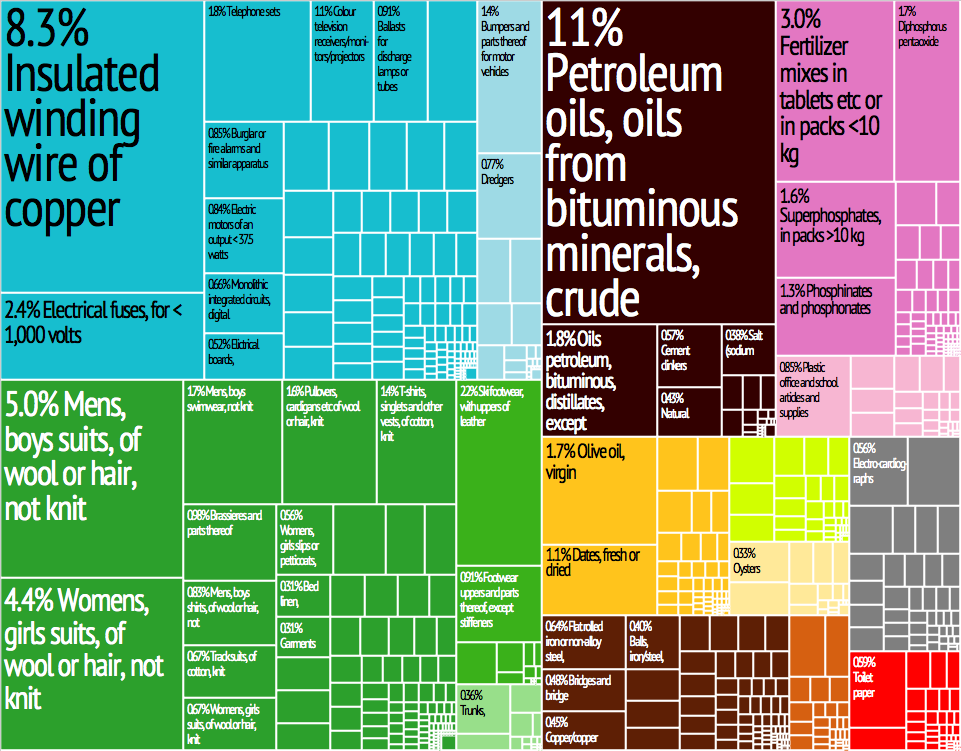

チュニジアの貿易は、輸出入ともに工業製品が大きな割合を占めている。主要な輸出品は、繊維・衣料品(輸出全体の約37%)、電気機械、オリーブオイル、化学肥料、原油などである。輸入品は、繊維原料、機械類、電気機械、自動車、食料品などである。

最大の貿易相手地域は欧州連合(EU)であり、特に旧宗主国であるフランスと、地理的に近いイタリアが重要な位置を占めている。輸出相手国はフランス、イタリア、ドイツ、リビア、ベルギーなど、輸入相手国はフランス、イタリア、ドイツ、スペイン、ベルギーなどである(2000年代後半時点)。

貿易収支は慢性的に赤字傾向にあり、観光収入や海外からの送金などがこの赤字を補填する役割を果たしている。

9.3. 水供給と衛生

チュニジアは、中東・北アフリカ地域において、水道水と衛生サービスへのアクセス率が最も高い国の一つである。2011年時点で、安全な飲料水へのアクセス率は都市部でほぼ100%、農村部で90%に近づいている。チュニジアは年間を通じて良質な飲料水を提供している。

都市部および大規模農村センターにおける水道システムの責任は、農業省傘下の自治的公的機関である国営水道公社(SONEDE)が担っている。残りの農村地域における中小規模の水道供給の計画、設計、監督は、農村工学総局(DGGR)の責任である。

1974年、衛生部門を管理するために国家衛生局(ONAS)が設立された。1993年以来、ONASは水環境保護と汚染対策の主要な事業者としての地位を確立している。

無収水率は2012年時点で21%と、地域で最も低い水準にある。しかし、水資源の賦存量が限られており、気候変動による降水量の減少や地下水位の低下、農業用水需要の増大など、水資源管理における課題も抱えている。環境への配慮や、水アクセスの公平性確保も重要な政策課題である。

10. 交通

チュニジアの交通インフラは、道路網、鉄道網、航空網、海運網から構成されている。

10.1. 道路

チュニジアの道路総延長は約1.92 万 kmである。主要な高速道路として、チュニスからスファックスを結ぶA1号線(スファックスからリビア国境までは延伸工事中)、チュニスからベジャを結ぶA3号線(ベジャからブーサレムまでは延伸工事中、ブーサレムからアルジェリア国境までは調査中)、チュニスからビゼルトを結ぶA4号線がある。これら高速道路は、主要都市間の連絡や物流の基盤となっている。国道や地方道も整備されているが、舗装率や維持管理状態には地域差が見られる。一部区間はアフリカ縦断ハイウェイ網の一部を構成している。

10.2. 鉄道

チュニジアの鉄道網は、チュニジア鉄道(SNCFT)によって運営されており、総延長は約2135 kmである。旅客輸送と貨物輸送の両方を行っており、主要都市間やリン鉱石などの資源輸送ルートを結んでいる。主要な駅としては、首都チュニスのチュニス駅(バルセロナ広場)などがある。鉄道網の近代化計画も進められているが、設備の老朽化や効率性の課題も抱えている。

首都チュニス都市圏では、チュニス・ライトレール(Métro léger de Tunisメトロ・レジェ・ド・チュニスフランス語)と呼ばれるライトレールが運行されており、市民の重要な足となっている。

10.3. 航空

チュニジアには29の空港があり、最も重要な国際空港は首都チュニス近郊のチュニス・カルタゴ国際空港と、ジェルバ島にあるジェルバ=ザルジス国際空港である。2011年には、スース北方のエンフィダにエンフィダ=ハンマメット国際空港が開港し、主にハンマメットやポート・エル・カンタウイといったリゾート地や、ケルアンなどの内陸都市へのアクセスを担っている。

チュニジアを拠点とする航空会社には、国営のチュニスエアのほか、シファクス航空、カルタゴ航空、ヌーベルエア、チュニスエア・エクスプレスなどがある。これらの航空会社は、国内線およびヨーロッパ、中東、アフリカ諸国への国際線を運航している。

11. 社会

チュニジア社会は、アラブ・イスラム文化を基調としつつ、ベルベル文化やフランス植民地時代の影響を受けた多様な側面を持つ。人口構成、言語、宗教、教育、保健医療、治安など、様々な要素が絡み合い、現代チュニジア社会を形成している。

11.1. 人口

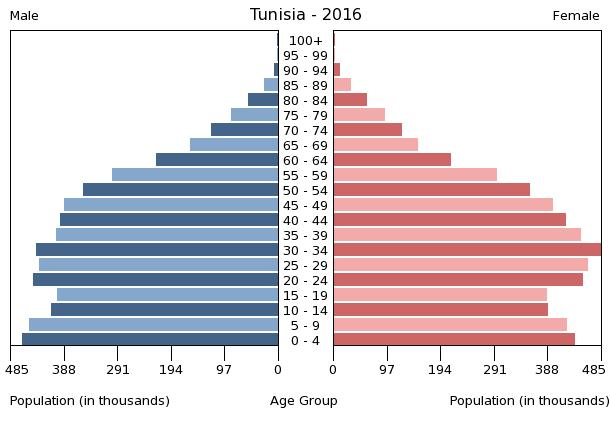

2021年のCIAの推計によると、チュニジアの総人口は約1,181万人である。人口密度は1平方キロメートルあたり約72人(2020年)。年齢構成は比較的若く、若年層の失業が社会問題の一つとなっている。出生率は低下傾向にあり、平均余命は男性約74歳、女性約78歳(2016年)である。都市化率は高く、人口の約7割が都市部に居住している。政府は家族計画プログラムを推進し、人口増加率は年1%強に抑制されており、これが経済的・社会的安定に寄与してきたとされる。1956年の独立から2007年までの人口増加は約2.3倍であった。

11.2. 民族

チュニジアの住民の大多数(約98%)はアラブ人、あるいはアラブ化したベルベル人である。元来の住民はベルベル人であったが、7世紀のアラブ人による征服以降、混血とアラブ化が進んだため、厳密な民族区分は困難である。その他、ヨーロッパ系(主にフランス人、イタリア人)、純粋なベルベル語を話すベルベル人、ユダヤ人、黒人系チュニジア人などが少数派として存在する。

ベルベル人は主に南東部のダハール山地やジェルバ島、北西部のクルミリア山岳地帯に集中している。黒人系チュニジア人は人口の10~15%を占め、その多くはかつての奴隷貿易によってチュニジアにもたらされたサハラ以南アフリカ出身者の子孫である。

歴史的には、フェニキア人、ローマ人、ヴァンダル人、ビザンツ人、オスマン・トルコ人などもこの地に足跡を残し、住民構成に影響を与えた。19世紀後半から第二次世界大戦後にかけては、多くのフランス人やイタリア人が居住していたが(1956年にはヨーロッパ人が25万5千人)、独立後にそのほとんどが本国へ帰還した。ユダヤ人コミュニティも古くから存在し、1948年には約10万5千人を数えたが、2013年には約1,000人にまで減少した。

各民族の文化的特徴は、言語、宗教、生活様式などに現れている。ベルベル人は独自の言語(ベルベル諸語)や伝統文化を保持しようと努めている。社会的統合に関しては、アラブ系住民が多数派を占める中で、少数民族の権利保障や文化的多様性の尊重が課題となっている。特に黒人系チュニジア人に対する人種差別問題は、近年社会問題として認識されつつある。

11.3. 言語

チュニジアの公用語はアラビア語(現代標準アラビア語)である。国民が日常的に使用するのは、マグリブ・アラビア語の一つであるチュニジア・アラビア語(デリジャ)であり、これはマルタ語と近縁関係にある。

かつてフランスの保護領であった歴史的経緯から、フランス語も広く普及しており、教育、行政、ビジネス、メディアなどの分野で準公用語的な地位を占めている。高等教育ではフランス語で授業が行われることも多く、多くの国民がフランス語を解するバイリンガルまたはマルチリンガルである。商店の看板や道路標識などもアラビア語とフランス語で併記されることが一般的である。

ごく少数ではあるが、ベルベル諸語(シルハ語など。ジェルバ島のジェルバ語、マトマタのマトマタ語など)を話す人々も存在する。セネド語は消滅した。

学校教育では、6歳から正則アラビア語の読み書きを、8歳からフランス語を、11歳から英語を教わる。

11.4. 宗教

チュニジア憲法はイスラム教を国教と定めており、国民の約98%がイスラム教徒である。その大部分はスンナ派のマーリク法学派に属し、モスクは四角いミナレット(光塔)が特徴的である。オスマン帝国時代にトルコ人によって伝えられたハナフィー法学派の教えも、トルコ系の子孫の家庭では今日でも残っており、彼らのモスクは伝統的に八角形のミナレットを持つ。無宗派のイスラム教徒が2番目に大きなイスラム教徒のグループであり、イバード派のベルベル人も少数存在する。

イスラム教は社会生活の様々な側面に影響を与えているが、チュニジアはアラブ世界の中では比較的世俗的な国家とされ、イスラム法(シャリーア)の適用は限定的である。女性の服装に関しても、ヴェールの着用は個人の選択に委ねられていることが多い。

その他の宗教としては、キリスト教(主にカトリック、少数のプロテスタントなど、合計で約35,000人以上)とユダヤ教(約1,000~1,400人)が少数ながら存在する。独立前は25万人以上のキリスト教徒(主にイタリア系とマルタ系)がいたが、独立後に多くが本国へ帰還した。ネフザワ地方の村々には15世紀初頭までベルベル人キリスト教徒が、トズールの町には18世紀までチュニジア人キリスト教徒のコミュニティが存在した。何千人ものチュニジア人イスラム教徒がキリスト教に改宗したとの報告もある。

ユダヤ人コミュニティは古くから存在し、特にジェルバ島のエルグリーバ・シナゴーグは世界で最も古いシナゴーグの一つとされ、巡礼地となっている。ユダヤ人人口の3分の1は首都周辺に、残りはジェルバ島、スファックス、ハンマーム・リフなどに居住している。反ユダヤ的な暴力事件も報告されているが、チュニジアとモロッコはユダヤ人人口に対して最も寛容なアラブ諸国と言われている。バハイ教のコミュニティも存在する。

憲法は信教の自由を保障しており、寛容性と共生の観点から、少数宗教の信仰も概ね認められている。ただし、イスラム教から他の宗教への改宗や、イスラム教を批判するような活動に対しては、社会的な圧力が存在する場合がある。

11.5. 教育

チュニジアでは教育が重視されており、国民総生産(GNP)の6%が教育に充てられている(2000年代)。1991年以降、6歳から16歳までの義務教育(初等教育および前期中等教育)が無償で提供されている。

児童は家庭でチュニジア・アラビア語を習得した後、6歳で学校に入学すると現代標準アラビア語の読み書きを学ぶ。8歳からはフランス語、11歳からは英語の教育が始まる。

後期中等教育は4年間で、大学進学を目指すコースと、修了後に就職するコースに分かれる。

高等教育は近年急速に拡大しており、学生数は1995年の約10万2千人から2005年には約36万5千人へと3倍以上に増加した。2007年の高等教育総就学率は31%で、男女比は女性が男性の1.5倍であった。

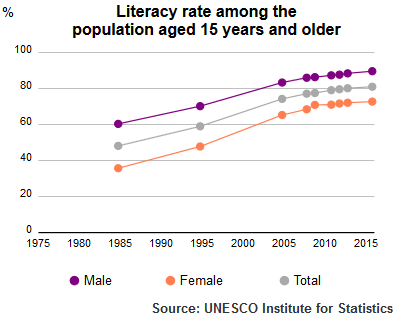

2008年の成人識字率は78%(男性83.4%、女性65.3%)、15歳から24歳の若年層識字率は97.3%と高い水準にある。

主な高等教育機関としては、737年創立のザイトゥーナ大学、1960年設立のチュニス大学、1988年設立のカルタゴ大学、2000年設立のエル・マナール大学などがある。歴史ある名門リセ(高等学校)としては、1875年設立のサディーキ校が挙げられる。

教育に関する主要政策としては、教育の質の向上、地域間格差の是正、産業界のニーズに対応した人材育成などが掲げられている。しかし、依然として教育格差や若年層の失業といった課題も存在する。

11.6. 保健

チュニジアの主要な保健指標を見ると、2016年時点で平均寿命は75.73歳(男性73.72歳、女性77.78歳)、乳児死亡率は出生1,000人あたり11.7人であった。

医療サービスは、公的医療機関と民間医療機関によって提供されている。公的医療システムは、全国に病院や診療所を展開し、基本的な医療サービスへのアクセスを保障しようと努めている。しかし、都市部と農村部、あるいは沿岸部と内陸部との間で、医療施設の質や数、専門医の配置などに地域格差が存在する。

2010年の医療費支出はGDPの3.37%であった。2009年には、人口1万人あたりの医師数は12.02人、看護師数は33.12人であった。

主要な疾病としては、生活習慣病(心血管疾患、糖尿病など)が増加傾向にあるほか、依然として感染症対策も重要である。

保健医療政策は、国民皆保険制度の拡充、医療サービスの質の向上、地域格差の是正、予防医療の推進などを目指している。しかし、財政的制約や人材不足、医療インフラの老朽化などが課題となっている。特に、専門医療や高度医療へのアクセスは、依然として一部の都市部に集中している傾向がある。

11.7. 治安

チュニジアの全般的な治安状況は、2011年のジャスミン革命以降、政治的・社会的な不安定要因を抱えつつも、他の北アフリカ諸国と比較すると比較的安定しているとされてきた。しかし、近年は経済状況の悪化や失業問題などを背景に、一般犯罪(窃盗、強盗、詐欺など)が増加傾向にあるとの指摘もある。

特に注意が必要なのは、テロの脅威である。過去には、リビアやアルジェリアとの国境付近の山岳地帯を拠点とするイスラム過激派組織によるテロ事件や、外国人観光客を標的としたテロ事件が発生している(2015年のバルド国立博物館襲撃事件、スーサのホテル襲撃事件など)。これらの事件を受け、政府は治安対策を強化しているが、依然としてテロの危険性は排除されていない。

主要な都市部では、警察官がパトロールを行っているが、夜間の単独行動や人通りの少ない場所への立ち入りは避けるべきである。スリやひったくりなどの軽犯罪にも注意が必要で、特に外国人旅行者は標的にされやすい。貴重品の管理には十分な注意が求められる。

政治的なデモや集会が予告なく行われることがあり、時には治安部隊との衝突に発展する可能性もあるため、デモが行われている場所には近づかないようにするべきである。

日本国外務省は、チュニジアの一部の地域(リビアおよびアルジェリアとの国境付近など)に対して危険情報を発出し、渡航中止勧告や渡航の是非を検討するよう呼びかけている(2024年時点)。旅行者は、最新の治安情報を確認し、安全対策を十分に講じることが重要である。

12. 文化

チュニジアの文化は、その長い歴史の中でフェニキア人、ローマ人、ヴァンダル人、ビザンツ人、アラブ人、シチリア・ノルマン人、トルコ人、イタリア人、マルタ人、フランス人など、多くの外部からの影響を受け、それらが混ざり合って形成された。アラブ・イスラム文化を基調としつつも、地中海文化やヨーロッパ文化の要素も色濃く残っている。

12.1. 美術

チュニジアの美術史は古く、古代カルタゴ時代やローマ時代の精巧なモザイク芸術がその代表例である。特にバルドー国立博物館に収蔵されているローマ時代のモザイクコレクションは世界的に有名である。イスラム時代に入ると、カリグラフィー、幾何学文様、アラベスク文様などを用いたイスラム美術が発展した。

チュニジア現代絵画の誕生は、土着のテーマを取り入れ、オリエンタリスト的な植民地絵画の影響を否定する願望によって団結したチュニジアの芸術家グループによって設立されたチュニス派と強く結びついている。1949年に設立され、フランス人とチュニジア人のイスラム教徒、キリスト教徒、ユダヤ人を結集させた。ピエール・ブーシェルが主要な扇動者であり、ヤヒア・トゥルキ、アブデラジズ・ゴルジ、モーゼス・レヴィ、アンマール・ファルハット、ジュール・ルルーシュらが参加した。その教義に基づき、一部のメンバーはイスラム建築のミニアチュールなど、アラブ・イスラム美術の美的源泉に目を向けた。アマラ・デバッシュ、ジェラル・ベン・アブダラ、アリ・ベン・サレムによる表現主義絵画が認められる一方、抽象芸術はエドガー・ナカシュ、ネッロ・レヴィ、ヘディ・トゥルキのような画家の想像力を捉えた。

1956年の独立後、チュニジアの芸術運動は国家建設のダイナミズムと国家に奉仕する芸術家たちによって推進された。文化省が設立され、ハビブ・ブーラレスのような大臣の指導の下、芸術と教育、権力を監督した。ハテム・エル・メッキやズベイア・トゥルキのような芸術家は国際的な評価を得て、新しい若い画家の世代に影響を与えた。サドク・グメシュは国の富からインスピレーションを得ており、モンセフ・ベン・アモールはファンタジーに目を向けている。別の展開として、ユセフ・レキクはガラス絵の技法を再利用し、神秘的な次元を持つンジャ・マハダウイのカリグラフィーを創設した。

現在、チュニジアおよび国際的な芸術家の展覧会を収容する約50の画廊がある。これらの画廊には、チュニスのギャラリー・ヤヒアやカルタゴ・エッサアディ・ギャラリーが含まれる。

バルドーの旧王宮では「国家の目覚め」と題された新しい展覧会が開催され、19世紀半ばのチュニジア改革派君主制時代の文書や工芸品が展示されている。

12.2. 文学

チュニジア文学は、アラビア語文学とフランス語文学の二つの流れを持つ。アラビア語文学は7世紀にアラブ文明がこの地域に到来したことに始まる。量と価値の両方において、1881年のフランス保護領時代に導入されたフランス文学よりも重要である。中世には、チュニス出身の歴史家・社会学者であるイブン・ハルドゥーンが『歴史序説』を著し、世界史学に大きな影響を与えた。

現代のチュニジア文学では、アリ・ドゥアギ(150以上のラジオ物語、500以上の詩や民謡、約15の戯曲を制作)、1930年代に多くの注目すべき著書を出版し、会話がチュニジア方言で書かれていたためにスキャンダルを引き起こしたアラビア語小説家クライエフ・バシールなどがいる。その他、モンセフ・ガシェム、モハメド・サラー・ベン・ムラド、マフムード・メサアディなどが挙げられる。詩の分野では、アブルカセム・エシェビのような詩人が、既成概念にとらわれない革新的な作品を生み出した。

フランス語による文学は、その批判的なアプローチが特徴である。チュニジア文学は若くして死ぬ運命にあると予測したアルベール・メンミの悲観論とは対照的に、アブデルワハブ・メデブ、タハール・ベクリ、ムスタファ・トゥリリ、ヘレ・ベジ、ファウジ・メラなど、多くのチュニジア人作家が海外で活躍している。放浪、亡命、失恋、断絶、記憶、表象といったテーマがチュニジア文学の中心となることが多い。

国立書誌目録には、2002年にチュニジアで出版された非学校図書1249冊が記載されており、そのうち885冊がアラビア語であった。2006年にはこの数字は1500冊に、2007年には1700冊に増加した。書籍の約3分の1は子供向けに出版されている。

12.3. 音楽

チュニジア音楽の代表的なものとして、アンダルシア音楽の伝統を汲む「マルーフ」(Ma'luf)がある。これは、レコンキスタ後にイベリア半島から移住してきた人々によって伝えられたもので、洗練された旋律と複雑なリズムを特徴とする。

20世紀初頭、音楽活動はさまざまな宗教的同胞団に関連する典礼レパートリーと、本質的に音楽言語の特徴を借用した、さまざまなアンダルシア形式および起源の様式の器楽曲や歌からなる世俗レパートリーによって支配されていた。1930年、ユダヤ人コミュニティの芸術家たちのおかげでよく知られるようになったラシディヤが設立された。1934年の音楽学校の設立は、音楽遺産の喪失のリスクを認識し、それがチュニジアの国民的アイデンティティの基盤を脅かすと信じていた当時のエリート層が主導した社会的・文化的復興に大きく貢献し、アラブ・アンダルシア音楽を復活させるのに役立った。この機関はすぐに音楽家、詩人、学者のグループを集めた。1938年のラジオ・チュニスの創設は、音楽家たちに作品を広めるより大きな機会を与え、同局はチュニジア人音楽家を専門に宣伝する政策を採用した。

現代では、伝統音楽と西洋音楽の要素を融合させた新しいポピュラー音楽も人気がある。著名なチュニジアの音楽家には、サベール・レバイ、ダーフェル・ユーセフ、ベルガッセム・ブーゲンナ、ソニア・ムバレク、ラティファ、サラー・エル・マハディ、アヌアル・ブラヒム、エメル・マスルティ、ロトフィ・ブシュナクなどがいる。

主要な音楽祭としては、国際カルタゴ音楽祭やタバルカ・ジャズ・フェスティバルなどがある。

12.4. 映画

チュニジア映画は、アフリカやアラブ世界の映画界において一定の評価を得ている。フェリッド・ブーゲディール監督の『チュニジアの少年』(1990年)や、ムフィーダ・トゥラートリ監督の『ある歌い女の思い出』(1994年)などが国際的に知られている。

1966年から隔年でカルタゴ映画祭が開催されており、アフリカおよびアラブ諸国の映画作品を紹介する重要なプラットフォームとなっている。この映画祭は、マグリブ、アフリカ、中東の映画を紹介するためにチュニジア文化大臣によって創設された。コンペティションの対象となるためには、映画はアフリカまたは中東国籍の監督が手がけ、エントリーの少なくとも2年前に製作されていなければならない。グランプリは、古代カルタゴの月の女神にちなんで名付けられた「金のタニト」(Tanit d'or)であり、賞はそのシンボルの形、つまり水平線と円が上に乗った台形の形をしている。

また、チュニジアの独特な風景は、外国映画のロケ地としても利用されており、特に『スター・ウォーズ』シリーズの撮影地として有名である。

12.5. 食文化

チュニジア料理は、ベルベル人の伝統料理をベースに、アラブ、トルコ、フランス、イタリアなど、様々な文化の影響を受けて形成された。代表的な料理としては、世界無形文化遺産にも登録されたクスクス(小麦粉を粒状にしたパスタ)、ブリック(卵や具材を薄い皮で包んで揚げたもの)、タジン(肉や野菜の煮込み料理)、メシュイアサラダ(焼き野菜のサラダ)、ラブレビ(ヒヨコマメのスープ)などがある。

香辛料を巧みに使うのが特徴で、特にハリッサ(唐辛子ペースト)は多くの料理に用いられる。オリーブオイルも豊富に使われ、地中海料理の特色を色濃く反映している。パン(ホブス)も主食として重要である。

飲料としては、ミントティーが広く飲まれているほか、コーヒーも人気がある。チュニジアはイスラム教国であるが、ワイン生産の歴史も古く、チュニジアワインは国内で消費されるほか、一部は輸出もされている。特にロゼワインが知られている。マツの実入りのミントティーがあり、オレンジ、ゼラニウムなどの花の蒸留水であるフラワーウォーターはコーヒーや菓子に入れられる。

地域ごとの特色ある料理や、露店で売られるストリートフードも豊富で、チュニジアの食文化の多様性を示している。

12.6. スポーツ

チュニジアで最も人気のあるスポーツはサッカーである。サッカーチュニジア代表(愛称:カルタゴの鷲)は、アフリカネイションズカップで2004年に自国開催で初優勝を果たした。FIFAワールドカップにも複数回出場している。国内リーグであるチュニジア・リーグも盛んで、エスペランス・スポルティーブ・ドゥ・チュニス、エトワール・サヘル、クラブ・アフリカーンなどが強豪クラブとして知られる。

ハンドボールも人気があり、ハンドボールチュニジア代表はアフリカ選手権で何度も優勝しており、世界選手権でも上位に進出した経験がある(2005年4位)。

バスケットボールもアフリカの強豪国の一つであり、2011年にはアフリカ選手権で優勝している。

オリンピックでは、陸上競技のモハメド・ガムーディ(1968年メキシコシティ五輪男子5000m金メダルなど)、競泳のウサマ・メルーリ(2008年北京五輪男子1500m自由形金メダル、2012年ロンドン五輪男子10kmマラソンスイミング金メダルなど)、アハメド・ハフナウィ(2020年東京五輪男子400m自由形金メダル)などが金メダルを獲得している。パラリンピックでも多くのメダルを獲得している。

近年では、テニス選手のオンス・ジャバーがグランドスラム大会で準優勝するなど国際的に活躍し、国内でのテニス人気を高めている。

12.7. メディア

チュニジアのメディアは、長らく国営のチュニジア放送協会(ERTT)とその前身であるチュニジア・ラジオ・テレビジョン(1957年設立)の支配下にあった。2006年11月7日、ザイン・アル=アービディーン・ベン=アリー大統領は事業を2つの別会社に分割することを発表し、2007年8月31日に発効した。それまでERTTは全ての公共テレビ局(Télévision Tunisienne 1および廃止されたRTT 2に代わるTélévision Tunisienne 2)と4つの国営ラジオ局(ラジオ・チュニス、チュニジア・ラジオ・カルチャー、ユース、RTCI)およびスファックス、モナスティル、ガフサ、ル・ケフ、タタウイヌの5つの地方局を管理していた。ほとんどの番組はアラビア語だが、一部フランス語の番組もある。民間ラジオおよびテレビ放送の成長により、ラジオ・モザイクFM、ジャワハラFM、ザイトゥナFM、ハンニバルTV、エットゥンシヤTV、ネスマTVなど多くの事業が設立された。

2007年には、約245の新聞・雑誌(1987年にはわずか91)の90%が民間グループおよび独立系によって所有されていた。チュニジアの政党は独自の新聞を発行する権利を持っているが、野党の新聞は発行部数が非常に限られている(アル・マウキフやムワティヌンなど)。最近の民主的移行以前は、報道の自由は憲法で形式的に保障されていたものの、実際にはほとんど全ての新聞が政府の方針に従っていた。大統領、政府、および当時の与党であった立憲民主連合の活動に対する批判的なアプローチは抑圧されていた。本質的に、メディアはチュニジア・アフリカ通信社を通じて国家当局によって支配されていた。その後、当局によるメディア検閲は大幅に廃止され、自己検閲も著しく減少したため、この状況は変化した。それにもかかわらず、現在の規制の枠組みと社会的・政治的文化は、報道の自由の将来が依然として不透明であることを意味している。2022年9月、カイス・サイード大統領は、インターネット上の「偽情報や噂」と戦うことを目的とした法令54号に署名した。同法令第24条は、そのような情報を広めた者に対し、最高5年の懲役と最高5万チュニジア・ディナールの罰金を科す。国家公務員に関する中傷的な発言の場合は、これが2倍になる。

ジャスミン革命以降、メディア環境は大きく変化し、一時的に報道の自由が拡大し、多様な意見が表明されるようになった。しかし、サイード政権下での法令54号の制定など、再びメディアに対する統制が強まる傾向が見られ、民主主義の発展におけるメディアの役割が再び問われている。

12.8. 世界遺産

チュニジア国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が7件、自然遺産が1件存在する(2024年時点)。

- 文化遺産

- チュニス旧市街 (1979年)

- カルタゴの考古遺跡 (1979年)

- エル・ジェムの円形闘技場 (1979年)

- ケルクアンの古代カルタゴの町とその墓地遺跡 (1985年)

- スース旧市街 (1988年)

- ケルアン (1988年)

- ドゥッガ/トゥッガ (1997年)

- 自然遺産

- イシュケル国立公園 (1980年)

これらの世界遺産は、チュニジアの豊かな歴史と多様な文化、そして貴重な自然環境を今に伝えており、国内外から多くの観光客が訪れる。その保存と活用は、チュニジアにとって重要な課題の一つである。

12.9. 祝祭

チュニジアでは、年間を通じて数多くの国際的な祭り、国内の祭り、地域または地方の祭りが開催される。音楽祭や演劇祭が国の文化シーンを支配している。

夏にはいくつかの祭りが毎年開催される:7月の国際カルタゴ・フェスティバル、7月下旬から8月上旬にかけてのマハール国際芸術祭、7月と8月のハンマメット国際フェスティバルなどである。

カルタゴ映画祭は、カルタゴ演劇祭と交互に、隔年の10月と11月に開催される。これは1966年にチュニジア文化大臣によって、マグリブ、アフリカ、中東の映画を紹介するために創設された。

毎年12月末に祝われる国際サハラ・フェスティバルは、ドゥーズを中心に、チュニジアの砂漠に関連する文化的伝統を称えるものである。この祭りには、世界中から多くの観光客や音楽家が集まり、また馬乗りたちは鞍や地元の織物、技術を披露する。

その他にも多くの音楽祭があり、伝統的なチュニジア音楽を称えるものもあれば、タバルカ・ジャズ・フェスティバルのように他のジャンルに焦点を当てたものもある。

スース市では、毎年7月24日にアウッスーのカーニバルが開催される。これは、ベルベル暦によれば8月の熱波の始まりを意味する「アウッスー」の前夜に、ブージャアファルビーチの近くで行われる、象徴的な山車、ファンファーレ、チュニジア国内外の民俗グループのパレードである。元々はローマ属州アフリカにおける海の神ネプトゥヌスを祝う異教の祭り(ネプトゥナリア)であり、フェニキア時代にまで遡る可能性もある。「アウッスー」という呼称はオケアノスの変形である可能性がある。

オメク・タンヌは、古代チュニジアの雨乞いの祭りで、女神タニトの祈願を含むプニックおよびベルベルの伝統から受け継がれたものである。この祭りでは、女性の彫刻された頭部(少女の人形の頭部にやや似ている)が、干ばつの時期に子供たちによって村の家々を練り歩き、「アムク・タンゴ、おお女たちよ、神に雨を乞え」というリフレインを歌いながら運ばれる。この歌は、都市部の一部でのみ「シュタ」が雨を意味するため、地域によって異なる。その後、各主婦は小像に少量の水をかけ、雨を祈願する。

イスラム教の祝祭日(犠牲祭、イスラム暦新年、ラマダーン明けなど)も国中で祝われる。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | Nouvel an | |

| 1月14日 | 革命と青年の日 | عيد الثورة والشباب | ジャスミン革命記念日 |

| 3月20日 | 独立記念日 | عيد الإستقلال | |

| 4月9日 | 殉教者の日 | عيد الشهداء | |

| 5月1日 | メーデー | عيد الشغل | |

| 7月25日 | 共和国記念日 | العيد الوطني | |

| 8月13日 | 女性の日 | عيد المرأة | |

| 10月15日 | フランス軍撤退記念日 | عيد الجلاء | |

| イスラム暦ズルヒッジャ月10日 | 犠牲祭 (イド・アル=アドハー) | عيد الأضحى | 移動祝日 |

| イスラム暦ムハッラム月1日 | イスラム暦新年 (ヒジュラ暦新年) | رأس السنة الهجرية | 移動祝日 |

| イスラム暦ラビーウ=ル=アウワル月12日 | 預言者生誕祭 (マウリド・アン=ナビー) | المولد النبوي الشريف | 移動祝日 |

| イスラム暦シャウワール月1日 | ラマダーン明けの祭り (イド・アル=フィトル) | عيد الفطر | 移動祝日 (2日間) |