1. 概要

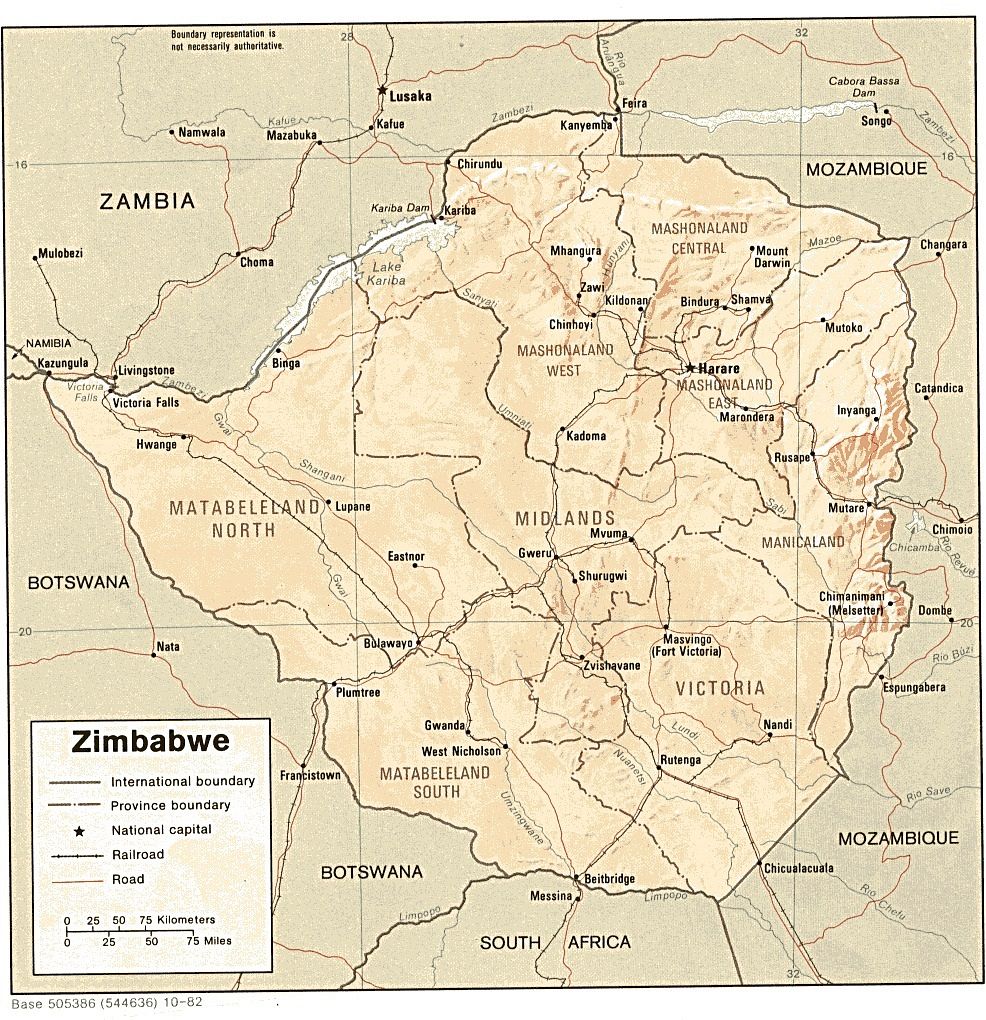

ジンバブエ共和国は、アフリカ南部に位置する内陸国である。ザンベジ川とリンポポ川に挟まれ、南は南アフリカ共和国、南西はボツワナ、北はザンビア、東はモザンビークと国境を接する。首都であり最大の都市はハラレ、第二の都市はブラワヨである。国土の大部分は高原地帯であり、気候は概ね熱帯性だが、標高が高いため比較的穏やかである。

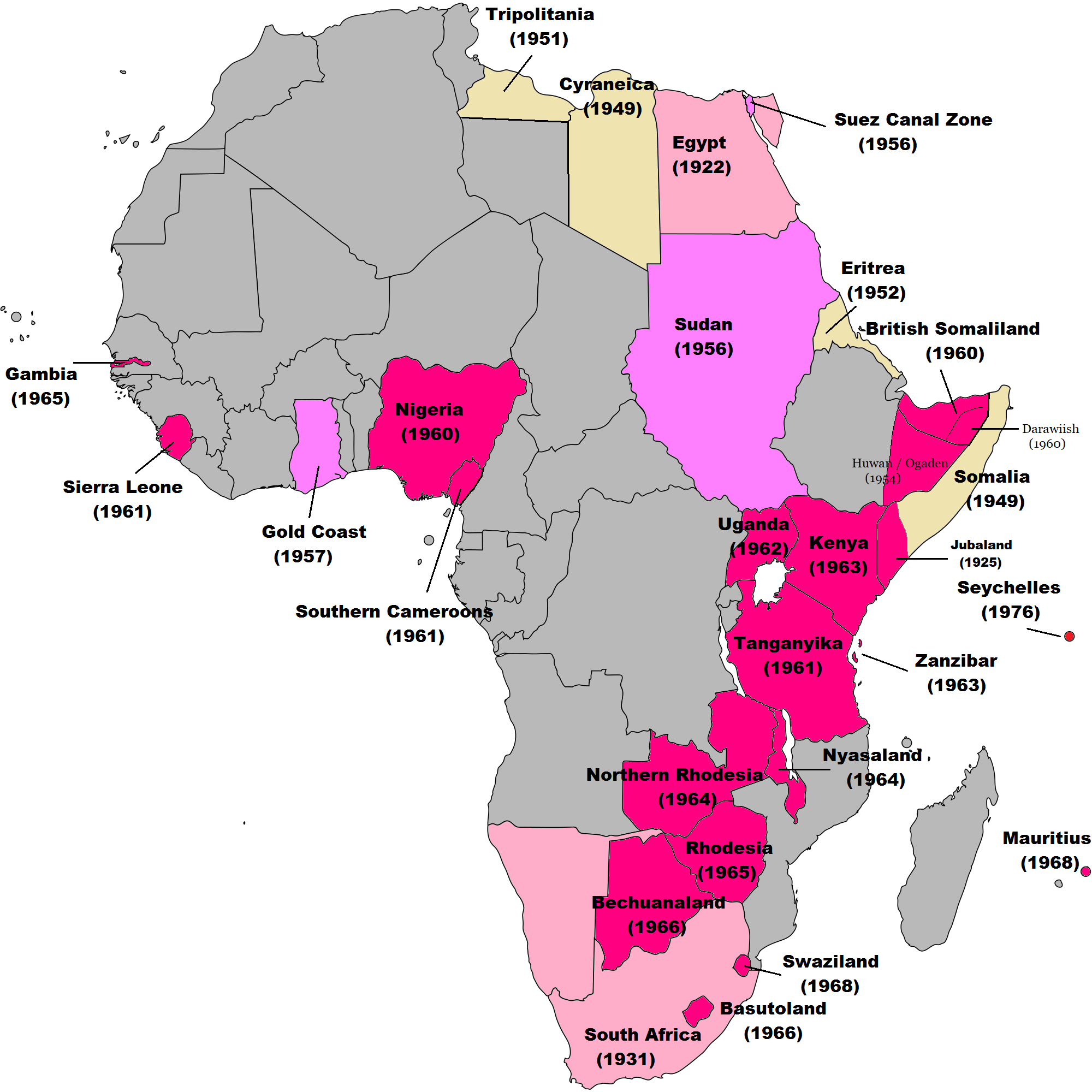

ジンバブエの歴史は古く、11世紀頃からバントゥー系民族によるグレート・ジンバブエなどの都市国家が繁栄し、交易の拠点となっていた。19世紀後半にイギリスの植民地支配下に入り、南ローデシアとして知られるようになった。白人少数派による支配が続いたが、1965年にイアン・スミス政権が一方的に独立を宣言し、国際的な孤立と黒人民族主義勢力との内戦(ローデシア紛争)を経験した。1980年にランカスターハウス協定を経て、ジンバブエ共和国として正式に独立を果たした。

独立後はカナーン・バナナが初代大統領、ロバート・ムガベが初代首相に就任した。ムガベは1987年に大統領に就任し、以後2017年のクーデターで失脚するまで37年間にわたり強権的な支配を続けた。ムガベ政権下では、初期には教育や医療の普及など一定の成果も見られたが、次第に権威主義的な体制が確立され、人権侵害や民主主義の抑圧が深刻化した。特にマタベレランドでのグクラフンディ虐殺は大きな汚点として残っている。2000年代以降は、白人農場の強制収用を含む急進的な土地改革が経済の崩壊とハイパーインフレーションを引き起こし、国民生活は困窮を極めた。2017年のクーデターによりムガベは失脚し、エマーソン・ムナンガグワが大統領に就任したが、依然として経済問題や人権問題は課題として残っている。

政治体制は大統領を中心とする共和制であり、議会は両院制である。経済は鉱業(プラチナ、金、ダイヤモンドなど)、農業(タバコ、トウモロコシなど)、観光業が主要な柱であるが、長年の経済混乱により大きな打撃を受けている。通貨はジンバブエ・ドルのハイパーインフレーションを経て、複数外貨の使用期間を経て、2024年4月には新通貨ジンバブエ・ゴールド(ZiG)が導入された。

社会面では、ショナ人が人口の約8割を占め、次いでンデベレ族が多い。公用語は英語、ショナ語、ンデベレ語を含む16言語である。宗教はキリスト教が多数派であるが、伝統信仰も根強く残っている。教育水準はアフリカ諸国の中で比較的高かったが、経済危機以降は人材流出や教育環境の悪化が問題となっている。保健衛生面では、HIV/AIDSの蔓延やコレラの流行などが深刻な課題であったが、近年は改善の兆しもある。

文化的には、ショナ彫刻などの伝統芸術が国際的に知られているほか、サザを主食とする食文化、サッカーやクリケットなどのスポーツが盛んである。

2. 国名

ジンバブエ共和国の正式名称は、英語では Republic of Zimbabweリパブリック・オブ・ジンバブウェ英語 である。通称は Zimbabweジンバブウェ英語 (ショナ語: Zimbabweジンバブウェショナ語) である。日本語での表記は「ジンバブエ共和国」または「ジンバブウェ共和国」、通称「ジンバブエ」である。漢字表記では「辛巴威」、中国語ではこれに加えて「津巴布韋」とも書かれる。

国名「ジンバブエ」は、国内南東部にある中世の都市遺跡グレート・ジンバブエに由来するショナ語の呼称である。この語源については主に二つの説がある。多くの資料では、「ジンバブエ」はショナ語カランガ方言の dzimba-dza-mabweジンバ・ザ・マブウェショナ語 から派生したとし、これは「石の家々」または「石造りの大きな家」を意味する(dzimbaジンバショナ語 は imbaインバショナ語 「家」の複数形、mabweマブウェショナ語 は ibweイブウェショナ語 「石」の複数形)。現在もカランガ方言を話すショナ族の人々は、現代のマシンゴ州にあるグレート・ジンバブエ遺跡周辺に居住している。一方、考古学者のピーター・ガーレイクは、「ジンバブエ」はショナ語ゼズル方言の dzimba-hweジンバフウェショナ語 の短縮形であり、「崇拝される家々」を意味し、通常は首長の家や墓を指すと主張している。

ジンバブエは、かつて南ローデシア(1898年)、ローデシア(1965年)、ジンバブエ・ローデシア(1979年)として知られていた。「ジンバブエ」という呼称が国家の名称として最初に記録されたのは1960年で、黒人民族主義者のマイケル・マウェマによって提唱された。彼の率いるジンバブエ民族党は1961年にこの名称を公式に使用した最初の政党となった。イギリスの植民地支配の主要な推進者であったセシル・ローズの姓に由来する「ローデシア」という名称は、その植民地的な起源と含意のために、アフリカの民族主義者たちにとっては不適切であると認識されていた。

マウェマによると、1960年に黒人民族主義者たちが国の代替名を決めるための会議を開き、「マトショバナ」や「モノモタパ」といった名前が提案された後、彼が提案した「ジンバブエ」が採択されたという。当初、この選ばれた呼称がどのように使われるかは明確ではなかった(マウェマが1961年に書いた手紙では「ジンバブウェランド」と言及されている)が、1962年までには「ジンバブエ」が黒人民族主義運動で一般的に好まれる呼称として十分に確立された。

冷戦中にアフリカの非植民地化を達成した多くのアフリカ諸国と同様に、「ジンバブエ」は民族的に中立な名称である。しかし、人口の80%以上がショナ族で均質であり、様々な面で彼らが支配的であるジンバブエが国民国家として記述できるかについては議論の余地がある。憲法は16の言語を承認しているが、国家レベルで受け入れられているのはショナ語と英語のみである。ショナ語は学校で広く教えられているのに対し、ンデベレ語はそうではない。加えて、ジンバブエはこれまでショナ族以外の国家元首を持ったことがない。

3. 歴史

3.1. 植民地時代以前

考古学的記録によれば、現在のジンバブエにおける古代人類の定住は少なくとも50万年前に遡る。ジンバブエの最も初期の住民は、矢じりや洞窟壁画を残したサン人であった可能性が高い。約2000年前、バントゥー系民族の拡大期に、最初のバントゥー語を話す農耕民が到着した。

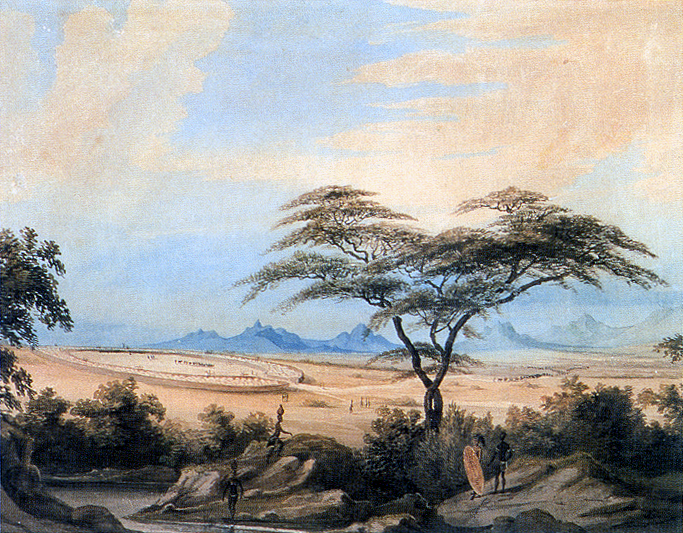

原始ショナ語群を話す社会は、9世紀にリンポポ川中流域で最初に出現し、その後ジンバブエ高原に移住した。ジンバブエ高原は、10世紀頃から始まるその後のショナ諸国家の中心となった。10世紀初頭頃、インド洋沿岸のアラブ商人との交易が発展し、13世紀にはマプングブエ王国の発展を助けた。これは、13世紀からこの地域を支配したショナ文明の先駆けであり、マシンゴ近くのグレート・ジンバブエの遺跡や他の小規模な遺跡によって証明されている。主要な考古学的遺跡では、独特の乾石積み建築が用いられた。マプングブエ王国は、ポルトガルから最初のヨーロッパ人探検家が到着するまでにジンバブエで発展した一連の交易国家の最初のものであった。これらの国家は、金、象牙、銅を布やガラスと交換した。

1300年までに、ジンバブエ王国はマプングブエを凌駕した。このショナ国家は、マプングブエの石造建築をさらに洗練させ、拡大した。1450年から1760年にかけて、ムタパ王国が現在のジンバブエの大部分とモザンビーク中央部の一部を支配した。この王国はムタパ帝国、ムウェネ・ムタパ、モノモタパ、あるいはムンフムタパなど多くの名前で知られ、アラブ人やポルトガルとの戦略的な交易路で有名であった。ポルトガル人はこの影響力を独占しようとし、一連の戦争を開始したが、これにより帝国は17世紀初頭にほぼ崩壊状態に陥った。

内陸部におけるヨーロッパ人の存在感の増大に対する直接的な反応として、ロズウィ帝国として知られる新しいショナ国家が出現した。数世紀にわたる軍事的、政治的、宗教的発展に依拠し、ロズウィ(「破壊者」を意味する)は1683年にポルトガル人をジンバブエ高原から追放した。1821年頃、ズールー人の将軍ムジリカジ(クマロ氏族出身)は、シャカ王に対して反乱を起こし、自身の氏族であるンデベレ族を樹立した。ンデベレ族は北方のトランスヴァールへと進撃し、その道筋に破壊の跡を残し、ムフェカネとして知られる広範囲な荒廃の時代を開始した。1836年にオランダ系のボーア人(トレックボーア)がトランスヴァールに集結すると、彼らはツワナ人のバロロング戦士やグリクア人のコマンド部隊の助けを借りて、ンデベレ族をさらに北方へと追い立てた。1838年までに、ンデベレ族はロズウィ帝国と他の小規模なショナ諸国家を征服し、それらを属国とした。

1840年に残りの南アフリカの土地を失った後、ムジリカジと彼の部族は現在のジンバブエ南西部に恒久的に定住し、そこはマタベレランドとして知られるようになり、ブラワヨを首都とした。ムジリカジはその後、シャカのそれに似た連隊制のクラールを持つ軍事システムに社会を組織し、これはさらなるボーア人の侵入を撃退するのに十分安定していた。ムジリカジは1868年に亡くなり、激しい権力闘争の後、息子のロベングラが後を継いだ。

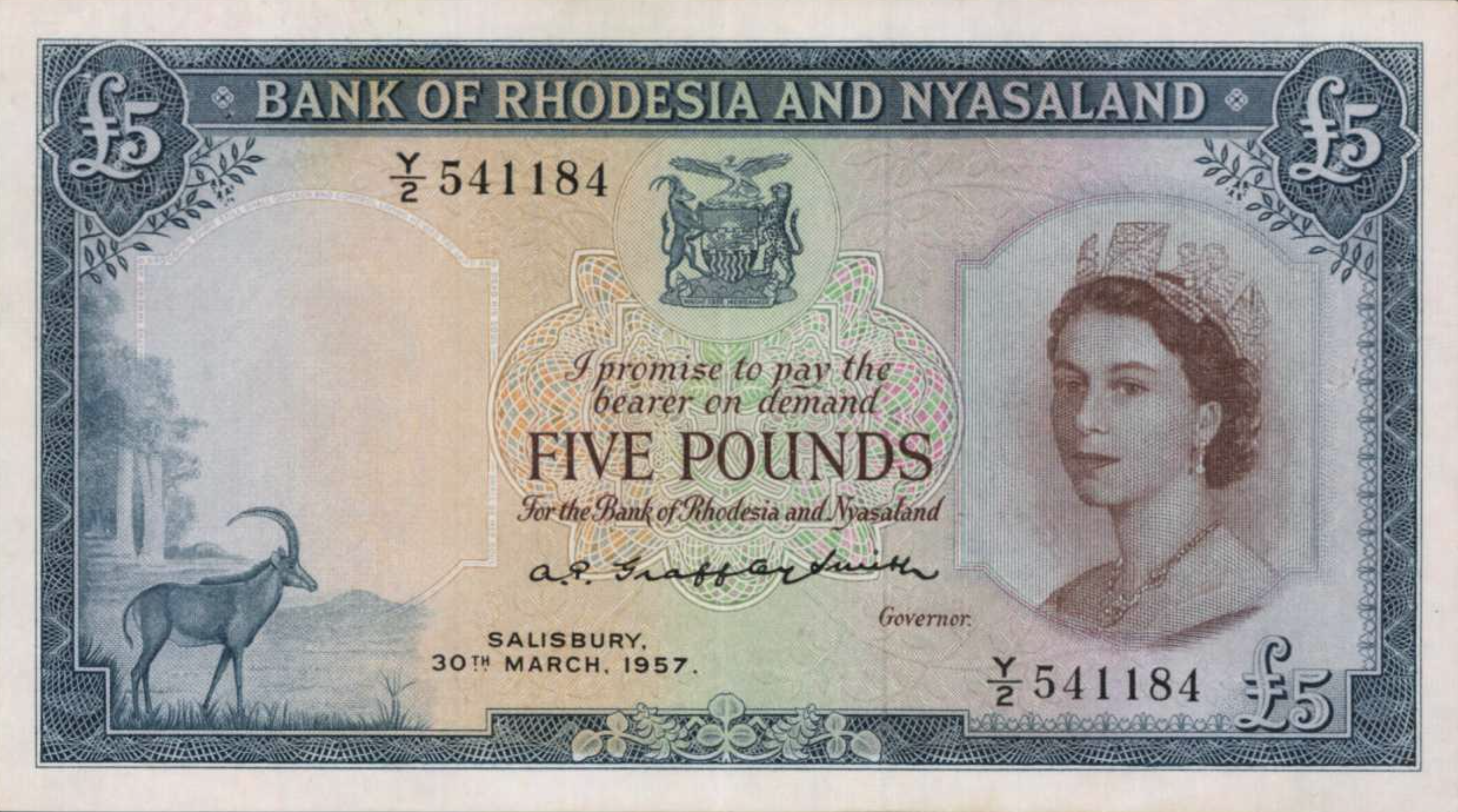

3.2. 植民地時代 (1888年-1964年)

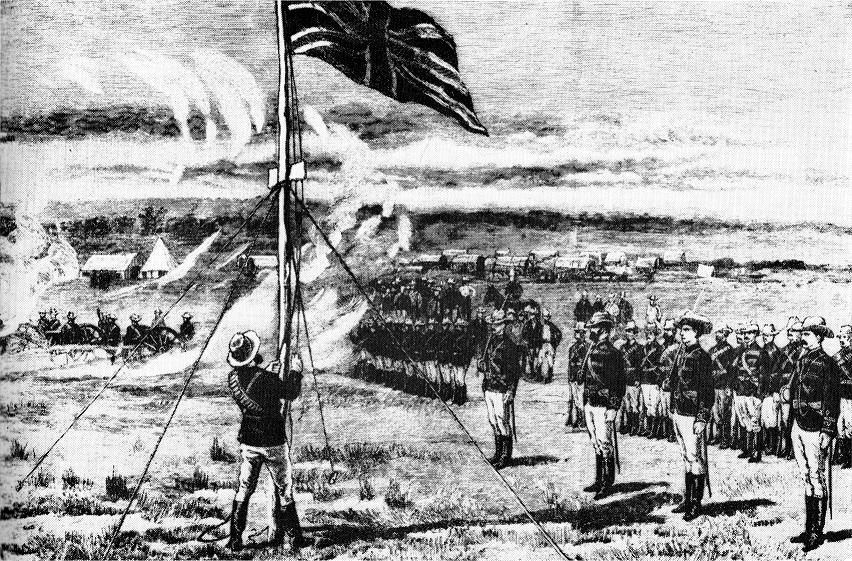

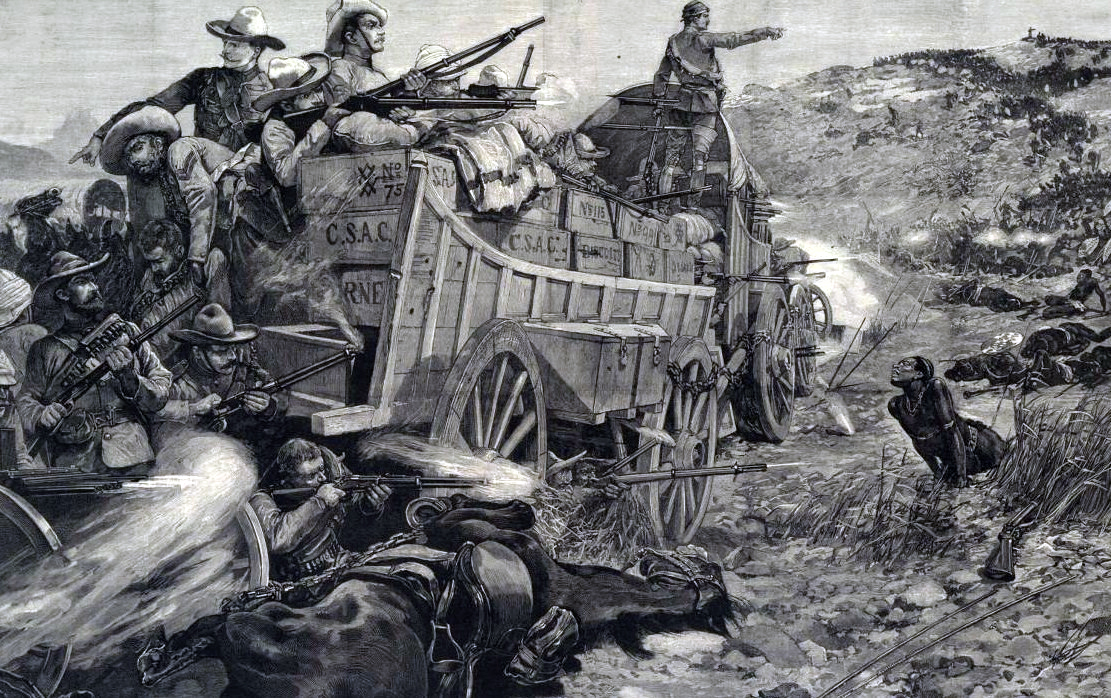

1880年代、セシル・ローズのイギリス南アフリカ会社(1889年設立)と共にヨーロッパ人入植者が到着した。1888年、ローズはンデベレ族のロベングラ王から鉱業権に関する利権を獲得した。彼はこの利権を提示してイギリス政府を説得し、マタベレランドおよびその従属国であるマショナランドなどに対する勅許状を会社に与えさせた。ローズはこの文書を1890年に利用し、武装したイギリス南アフリカ警察(BSAP)に保護されたヨーロッパ人の一団であるパイオニア隊をマタベレランド経由でショナ族の領土に送り込み、フォート・ソールズベリー(現在のハラレ)を設立し、それによってこの地域における会社統治を確立した。1893年と1894年には、新型のマキシム機関銃の助けを借りて、BSAPは第一次マタベレ戦争でンデベレ族を破った。ローズはさらに、リンポポ川とタンガニーカ湖の間の全領土(当時は「ザンベジア」として知られていた)を対象とする同様の利権交渉の許可を求めた。前述の利権と条約の条件に従い、イギリスは労働力、貴金属、その他の鉱物資源に対する支配を維持しつつ、大規模な入植が奨励された。

1895年、BSACはこの地域にローズを称えて「ローデシア」という名称を採用した。1898年には、ザンベジ川以南の地域が「南ローデシア」という公式名称となり、これが後に「ジンバブエ」と改名されることになった。北側の地域は別途統治され、後に「北ローデシア」(現在のザンビア)と称された。ローズがスポンサーとなったジェームソン襲撃がトランスヴァール共和国で悲惨な結果に終わった直後、ンデベレ族はカリスマ的宗教指導者ムリモに率いられて白人支配に反乱を起こした。1896年から1897年にかけての第二次マタベレ戦争は、1896年にムリモがアメリカ人斥候フレデリック・ラッセル・バーナムによって暗殺されるまでマタベレランドで続いた。ショナ族の扇動者たちは、1896年と1897年に会社統治に対する反乱(「チムレンガ」として知られる)を試みたが失敗に終わった。これらの失敗した反乱の後、ローズ政権はンデベレ族とショナ族の集団を鎮圧し、ヨーロッパ人に不均衡に有利な土地配分を行い、多くの先住民を強制移住させた。

イギリスは1923年9月12日に南ローデシアを併合した。併合直後の1923年10月1日、新植民地南ローデシアの最初の憲法が施行された。新憲法の下で、南ローデシアは1922年の住民投票を経て、自治植民地となった。あらゆる人種のローデシア人が20世紀初頭の二つの世界大戦でイギリスのために戦った。白人人口に比例して、南ローデシアは第一次および第二次世界大戦の両方において、イギリスを含む帝国の他のどの地域よりも一人当たりの貢献が大きかった。

1930年土地配分法は、黒人の土地所有を国内の特定の区域に制限し、広大な地域を白人少数派の購入専用とした。この法律は急速に不平等を拡大させ、その後の土地改革の頻繁な要求の対象となった。1953年、アフリカ人の反対にもかかわらず、イギリスは二つのローデシアとニアサランド(マラウイ)を、南ローデシアが実質的に支配したローデシア・ニヤサランド連邦(中央アフリカ連邦)に統合した。高まるアフリカ民族主義と一般的な不満、特にニアサランドでの不満が、イギリスをして1963年に連邦を解体し、三つの別々の部門を形成するよう説得した。北ローデシアとニアサランドには最終的に多民族民主主義が導入されたが、ヨーロッパ系祖先を持つ南ローデシア人は少数派支配を継続した。

ザンビア独立(1964年10月発効)後、ソールズベリーのイアン・スミス率いるローデシア戦線政府は1964年に「南部」の呼称を廃止した(北ローデシアがザンビアに改名したため、「ローデシア」の前に「南部」という言葉は不要となり、国は単に「ローデシア」として知られるようになった)。最近採択されたイギリスの「多数支配前の独立なし」政策を事実上否認する意図で、スミスは1965年11月11日にイギリスからの一方的独立宣言(UDI)を発した。これは、1776年のアメリカ独立宣言以来、反乱を起こしたイギリス植民地が取った最初のそのような行動であり、スミスらは実際にアメリカの宣言が自分たちの行動の適切な先例を提供したと主張した。

3.3. 一方的独立宣言と内戦 (1965年-1980年)

イギリスはローデシアの宣言を反乱行為と見なしたが、武力による支配再確立は行わなかった。イギリス政府は、1966年と1968年にスミス政権との交渉が不調に終わった後、ローデシアに対する経済制裁を国際連合に請願した。1966年12月、国連はこれに応じ、自治国家に対する初の強制的な貿易禁止措置を発動した。これらの制裁は1968年に再び拡大された。

ジョシュア・ンコモ率いるジンバブエ・アフリカ人民同盟(ZAPU)とロバート・ムガベ率いるジンバブエ・アフリカ民族同盟(ZANU)が、共産主義勢力や近隣アフリカ諸国の積極的な支援を受けて、ローデシアの白人優位政府に対するゲリラ作戦を開始したことで内戦が勃発した。ZAPUはソビエト連邦、ワルシャワ条約機構およびキューバなどの関連諸国に支援され、マルクス・レーニン主義イデオロギーを採用した。一方、ZANUはマオイズムおよび中華人民共和国が率いるブロックと連携した。スミスは前年の住民投票の結果を受けて1970年にローデシアを共和国と宣言したが、これは国際的に承認されなかった。一方、ローデシアの国内紛争は激化し、最終的に彼は過激派共産主義者との交渉を開始せざるを得なくなった。

1978年3月、スミスはアベル・ムゾレワ司教が率いる3人のアフリカ人指導者と協定を結び、彼らは人種混合民主主義の確立と引き換えに白人人口を快適に定着させることを申し出た。内部解決の結果、1979年4月に選挙が行われ、統一アフリカ民族会議(UANC)が議席の過半数を獲得して終了した。1979年6月1日、UANCの党首であるムゾレワが首相となり、国名はジンバブエ・ローデシアに変更された。内部解決は、ローデシア治安部隊、公務員、司法、および議会の3分の1の議席の支配権を白人に委ねた。6月12日、アメリカ合衆国上院は旧ローデシアに対する経済的圧力を解除することを投票で決定した。

1979年8月1日から7日までザンビアのルサカで開催された第5回イギリス連邦首脳会議の後、イギリス政府はムゾレワ、ムガベ、ンコモをランカスター・ハウスでの憲法会議に招待した。会議の目的は、独立憲法の条件について議論し合意に達すること、そしてイギリスの権限下で監督される選挙を規定し、ジンバブエ・ローデシアが法的な独立に進むことを可能にすることであった。イギリスの外務・英連邦大臣であるキャリントン卿が議長を務め、これらの議論は1979年9月10日から12月15日まで行われ、合計47回の本会議が開かれた。1979年12月21日、すべての主要な利害関係者を代表する代表団がランカスターハウス協定に達し、ゲリラ戦争は事実上終結した。

1979年12月11日、ローデシア議会は90対0でイギリス植民地としての地位に戻ることを可決した。1979年12月12日に新総督クリストファー・ソームズが到着すると、イギリスはジンバブエ・ローデシアを南ローデシア植民地として正式に支配下に置いた。イギリスは12月12日に制裁を解除し、国連は12月16日に解除した。1980年2月の選挙では、ムガベとZANU党が地滑り的な勝利を収めた。イギリス代表としてチャールズ皇太子が1980年4月にハラレで行われた式典で、新生ジンバブエに正式に独立を承認した。

3.4. 独立以後 (1980年-現在)

独立後のジンバブエの最初の大統領はカナーン・バナナであり、当初は主に儀礼的な元首としての役割であった。ムガベは国の初代首相であり、政府の長であった。1980年、サモラ・マシェルはムガベに対し、ジンバブエは「アフリカの宝石」であると語ったが、「それを汚してはならない」と付け加えた。

1982年4月18日に32の地名が新たに官報に掲載され、1984年2月までには42の変更があり、これには3つの川(ウムニアティ川/ムニャティ川、ルンディ川/ルンデ川、ヌアネツィ川/ムウェネジ川)と、植民地時代の名称からのいくつかの変更(ソールズベリー/ハラレ、エンケルドルン/チブ、エセックスヴェール/エシゴディニ、フォート・ヴィクトリア/マシンゴなど)が含まれていた。

ショナ族による支配と見なされたことに対する反対運動が、直ちにマタベレランド周辺で勃発した。マタベレの騒乱は、後に「グクラフンディ」(ショナ語で「春の雨の前に籾殻を洗い流す早雨」)として知られるようになった。ムガベに直接報告する北朝鮮訓練のエリート部隊である第5旅団は、マタベレランドに入り、「反体制派」を支援したとして告発された何千人もの民間人を虐殺した。5年間のグクラフンディ作戦中の死者数は、3,750人から80,000人と推定されている。その他何千人もの人々が軍の収容所で拷問を受けた。この作戦は、ンコモとムガベがそれぞれの党を統合し、ジンバブエ・アフリカ民族同盟愛国戦線(ZANU-PF)を創設するという統一協定に達した後、1987年に公式に終了した。1990年3月の選挙では、ムガベとZANU-PF党が再び勝利を収め、争われた120議席のうち117議席を獲得した。

1990年代を通じて、学生、労働組合員、その他の労働者たちは、ムガベとZANU-PF党の政策に対する不満の高まりを表明するためにしばしばデモを行った。1996年には、公務員、看護師、若手医師が給与問題を理由にストライキを行った。国民全体の健康状態も著しく悪化し始め、1997年までには人口の推定25%が、南部アフリカの大部分を襲っていたHIVパンデミックに感染していた。土地再分配は、1997年頃にZANU-PF政府にとって再び主要な問題となった。1980年代から「意欲のある買い手と意欲のある売り手」による土地改革プログラムが存在したにもかかわらず、約0.6%の少数派白人ジンバブエ人人口が、依然として国内で最も肥沃な農地の70%を保有し続けていた。

2000年、政府は急速な土地改革プログラムを推進した。これは、少数派白人人口から多数派黒人人口への土地再分配を目的とした強制的な土地収用を伴う政策であった。白人農地の没収、連続する干ばつ、そして対外金融やその他の支援の深刻な落ち込みにより、伝統的に国の主要な輸出生産部門であった農産物輸出は急激に減少した。その後、約58,000人の独立黒人農民が、小規模な努力によって壊滅した換金作物部門を再興させることに限定的な成功を収めている。

ムガベ大統領とZANU-PF党指導部は、広範な国際的制裁に直面した。2002年、ジンバブエは無謀な農場差し押さえと露骨な選挙不正を理由にコモンウェルス・オブ・ネイションズから資格停止処分を受けた。翌年、ジンバブエ当局は自発的にコモンウェルスからの脱退を表明した。2001年、アメリカ合衆国はジンバブエ民主主義経済回復法(ZDERA)を制定した。同法は2002年に施行され、ジンバブエ政府への信用供与を凍結した。

2003年までに、国の経済は崩壊した。ジンバブエの人口1100万人のうち、最大で4分の1が国外に逃亡したと推定されている。残りのジンバブエ人の4分の3は、1日1米ドル未満で生活していた。2005年の選挙後、政府は「ムランバツビナ作戦」を開始した。これは、都市や町に出現した違法市場やスラム街を取り締まる取り組みであり、都市部の貧困層のかなりの部分が家を失った。ジンバブエ政府はこの作戦を国民にまともな住宅を提供する試みであると説明したが、アムネスティ・インターナショナルなどの批判者によれば、当局はまだその主張を適切に立証していない。

2008年3月29日、ジンバブエは大統領選挙と議会選挙を実施した。この選挙の結果は2週間保留され、その後、民主変革運動 - ツァンギライ派(MDC-T)が議会下院で1議席の過半数を獲得したことが一般的に認められた。2008年9月、ツァンギライとムガベ大統領の間で権力分担合意が成立し、前者が首相の職に就くことが認められた。それぞれの政党間の閣僚の違いにより、合意は2009年2月13日まで完全には実施されなかった。2010年12月までに、ムガベは「西側の制裁」が解除されない限り、ジンバブエに残っている民間企業を完全に収用すると脅迫した。

2008年後半、ジンバブエの問題は生活水準、公衆衛生(12月の大規模なコレラ発生)、および様々な基本的な問題の分野で危機的状況に達した。この期間中、ジンバブエの食糧不安の時期に、NGOが政府に代わって主要な食糧供給者となった。フリーダム・ハウスによる2011年の調査では、権力分担合意以降、生活状況が改善したことが示唆された。国際連合人道問題調整事務所は、2012年から2013年の計画文書で、「ジンバブエの人道状況は2009年以降改善したが、多くの人々にとって状況は依然として不安定である」と述べた。

2013年の憲法住民投票で承認された新憲法は、大統領権限を縮小した。ムガベは、2013年7月のジンバブエ総選挙で大統領に再選されたが、『エコノミスト』誌はこれを「不正操作された」、『デイリー・テレグラフ』紙は「盗まれた」と評した。民主変革運動は大規模な不正を主張し、裁判所を通じて救済を求めようとした。2014年12月のZANU-PF党大会での驚くべき率直な瞬間、ロバート・ムガベ大統領は、野党が実際には論争の的となった2008年の選挙で73%という驚異的な差で勝利していたことをうっかり漏らした。選挙に勝利した後、ムガベZANU-PF政府は一党独裁制を再導入し、公務員を倍増させ、『エコノミスト』誌によれば、「失政と目に余る腐敗」に着手した。安全保障研究所(ISS)が実施した2017年の調査では、政府と経済の悪化により、「政府は自らの機関に資金を供給できないことを補うために腐敗を助長している」と結論付けられ、旅行者への罰金を科すための広範で非公式な警察の検問所がその一例として挙げられた。

2016年7月、国内の経済崩壊に関して全国的な抗議運動が行われた。2017年11月、エマーソン・ムナンガグワ副大統領の解任後、軍がクーデターを主導し、ムガベを自宅軟禁下に置いた。軍は自分たちの行動がクーデターであることを否定した。2017年11月19日、ZANU-PFはロバート・ムガベを党首から解任し、元副大統領エマーソン・ムナンガグワを後任に任命した。2017年11月21日、ムガベは弾劾手続きが完了する前に辞任を申し出た。ジンバブエ憲法によれば、ムガベの後任はグレース・ムガベの支持者であるフェレケゼラ・ムフォコ副大統領が務めるべきであったが、ZANU-PFの院内幹事ラブモア・マトゥケはロイター通信に対し、ムナンガグワが大統領に任命されると述べた。

2018年7月30日、ジンバブエは総選挙を実施し、ムナンガグワ率いるZANU-PF党が勝利した。主要野党民主変革運動同盟を率いていたネルソン・チャミサは、有権者詐欺を主張して選挙結果に異議を唱え、その後ジンバブエ憲法裁判所に請願を提出した。裁判所はムナンガグワの勝利を認め、ムガベ後の新大統領となった。

2017年12月、ウェブサイト「ジンバブエ・ニュース」は、様々な統計を用いてムガベ時代のコストを計算し、1980年の独立当時、国は年間約5%の経済成長を遂げており、それはかなり長期間続いていたと述べた。この成長率がその後37年間維持されていれば、ジンバブエは2016年に520億米ドルのGDPを持つはずだった。しかし、実際には公式部門のGDPはわずか140億米ドルであり、失われた成長のコストは380億米ドルであった。1980年の人口増加率は年間約3.5%でアフリカで最も高く、21年ごとに倍増していた。この成長が維持されていれば、人口は3100万人になっていたはずである。しかし、2018年現在では約1300万人である。この食い違いは、一部は飢餓や病気による死亡、一部は出生率の低下によるものと考えられている。平均寿命は半減し、政府が支援した政治的動機による暴力による死者は1980年以降20万人を超えている。ムガベ政府は37年間で少なくとも300万人のジンバブエ人の死を直接的または間接的に引き起こした。世界食糧計画によると、国が経験している最近の干ばつのため、200万人以上が飢餓に直面している。

2018年、ムナンガグワ大統領は、政府がコモンウェルス・オブ・ネイションズへの再加盟を目指すと発表し、2023年現在、事務総長に勧告を出すよう要請する前に事実調査団を派遣している。

2023年8月、エマーソン・ムナンガグワ大統領は、選挙の結果、野党が拒否し、監視団が疑問視した中で、2期目の勝利を収めた。2023年9月、ジンバブエは国土のほぼ20%の管理権をカーボン・クレジット会社ブルー・カーボンに譲渡する契約を締結した。

4. 地理

ジンバブエはアフリカ南部に位置する内陸国で、南緯15度から23度、東経25度から34度の間に位置する。南は南アフリカ共和国、西および南西はボツワナ、北西はザンビア、東および北東はモザンビークと国境を接している。北西の角はナミビアから約150 mの距離にあり、ほぼ4カ国の三国国境ならぬ四国国境を形成している。国土の大部分は標高が高く、南西から北方へ標高1000 mから1600 mの範囲で広がる中央高原(高草原)から成る。国土の極東部は山岳地帯であり、この地域は東部高地として知られ、ニャンガニ山が標高2592 mで最高地点である。

高地はその自然環境で知られており、ニャンガ、トラウトベック、チマニマニ、ヴンバ、セリンダ山にあるチリンダ森林などの観光地がある。国土の約20%は標高900 m未満の低地(低草原)である。世界最大級で最も壮観な滝の一つであるヴィクトリアの滝は、国土の極北西部に位置し、ザンベジ川の一部である。

4.1. 自然地理

ジンバブエの地形は、国土の大部分を占める広大な高原、いわゆる「ハイヴェルド」が特徴である。この高原は、標高1200 mから1600 mの間に広がり、比較的穏やかな起伏を持つ。ハイヴェルドの縁辺部には、より標高の低い「ミドルヴェルド」や「ローヴェルド」と呼ばれる地域が広がる。東部国境地帯には、東部高地と呼ばれる山脈が連なり、国内最高峰のニャンガニ山(標高2592 m)が存在する。主要な河川としては、北部を流れるザンベジ川と南部を流れるリンポポ川があり、これらはそれぞれインド洋へと注いでいる。ザンベジ川には、世界三大瀑布の一つであるヴィクトリアの滝や、大規模な人造湖であるカリバ湖がある。

4.2. 地質

ジンバブエの地質は非常に古く、大部分が先カンブリア時代の岩石から構成されている。特に「ジンバブエ・クラトン」と呼ばれる安定した基盤岩が国土の広範囲を占めており、これには花崗岩や片麻岩が多く含まれる。このクラトンは、金、クロム、ニッケル、プラチナといった豊富な鉱物資源の源となっている。また、有名なグレート・ジンバブエ遺跡の石造建築物も、この地域の花崗岩を利用して建設された。

「グレート・ダイク」と呼ばれる特徴的な貫入岩体は、国土を南北に縦断する大規模な地質構造であり、クロムやプラチナ鉱床が集中している。比較的新しい地層としては、石炭を含むカッルー系堆積岩が中西部に見られる。地質学的には、侵食と隆起のサイクルを繰り返してきた歴史があり、現在の地形形成に大きく影響を与えている。

4.3. 気候

ジンバブエは亜熱帯気候に属し、地域によって多様性が見られる。南部地域は暑く乾燥していることで知られ、中央高原の一部では冬に霜が降りることもある。ザンベジ渓谷は極度の暑さで知られ、東部高地は通常涼しい気温で、国内で最も降水量が多い。国の雨季は一般的に10月下旬から3月までで、暑い気候は標高の上昇によって緩和される。ジンバブエは度重なる干ばつに直面している。2019年には、干ばつにより少なくとも55頭のゾウが死亡した。激しい嵐は稀である。

4.4. 生物多様性

ジンバブエには、カラハリ・アカシア-バイキアエア森林、南部アフリカブッシュフェルト、南部ミオンボ森林、ザンベジアン・バイキアエア森林、ザンベジアン・モパネ森林、ザンベジアン塩生植物、そして東部高地の東ジンバブエ山地森林-草原モザイクという7つの陸上エコリージョンが存在する。

国土の大部分はサバンナであるが、湿潤で山がちな東部高地には熱帯常緑樹林や広葉樹林の地域が広がる。東部高地で見られる樹木には、チーク、マホガニー、巨大な絞め殺しのイチジクの標本、フォレスト・ニュートニア、ビッグリーフ、ホワイト・スティンクウッド、チリンダ・スティンクウッド、ノブソーンなど多数ある。

国の低地部には、フィーバーツリー、モパネ、コンブレタム、バオバブが豊富に存在する。国土の多くは、ブラキステギア属の種などが優占するミオンボ林で覆われている。数多くの花や低木の中には、ハイビスカス、フレームリリー、スネークリリー、スパイダーリリー、レオノティス、カッシア、ツリーフジ、ドンベヤなどがある。ジンバブエには約350種の哺乳類が生息している。また、多くのヘビやトカゲ、500種以上の鳥類、131種の魚類がいる。

4.4.1. 野生動物

ジンバブエは多様な野生動物が生息することで知られ、特に「ビッグファイブ」と呼ばれるアフリカゾウ、ライオン、ヒョウ、サイ(シロサイとクロサイの両方)、アフリカスイギュウの生息地として重要である。これらの動物は、ワンゲ国立公園、マナ・プールズ国立公園、マトボ国立公園などの主要な国立公園や保護区で見ることができる。

ワンゲ国立公園は国内最大の国立公園であり、ゾウの大規模な個体群で有名である。マナ・プールズ国立公園はザンベジ川沿いに位置し、カバ、ナイルワニ、多様な鳥類の宝庫であり、ユネスコの世界遺産にも登録されている。マトボ国立公園は、花崗岩の奇岩群(コピエ)が特徴的で、クロサイの重要な保護区となっているほか、ヒョウモンや多くの猛禽類が生息している。

その他にも、チーター、リカオン、キリン、シマウマ、様々な種類のアンテロープ(クーズー、インパラ、イランドなど)が生息している。ジンバブエの河川や湖には、タイガーフィッシュなどの魚類も豊富である。これらの野生動物は、国の観光産業にとって重要な資源であると同時に、密猟や生息地の破壊といった脅威に直面しており、保護活動が続けられている。

4.5. 環境問題

ジンバブエのかつての広大な地域は、豊かな野生生物が生息する森林に覆われていた。しかし、森林伐採と密猟により野生生物の数は減少した。人口増加、都市の拡大、燃料としての利用による森林の劣化と森林伐採は主要な懸念事項であり、肥沃な土壌を減少させる浸食を引き起こしている。地元の農民は、タバコの納屋を暖めるために植生を焼き払うことで環境保護主義者から批判されてきた。

森林伐採、土壌浸食、密猟、水質汚染は、ジンバブエが直面する主要な環境問題である。人口増加と貧困による薪炭への依存、農地拡大のための開墾が森林伐採の主な原因であり、これが土壌流出と土地の劣化を招いている。特に、主要輸出品であるタバコ栽培における乾燥工程での薪の使用は、森林資源への大きな圧力となっている。

野生動物の密猟は、特にサイやゾウを対象としたものが深刻で、国際的な犯罪組織も関与している。これにより、生物多様性が脅かされ、観光収入にも悪影響が出ている。

鉱業活動や都市部からの排水による河川の水質汚染も問題であり、地域住民の健康や生態系への影響が懸念される。

これらの問題に対し、政府やNGOによる再植林プログラム、持続可能な農業技術の導入支援、密猟対策の強化、環境教育などの取り組みが行われているが、経済的困難や資源不足により、その効果は限定的である。環境問題は、地域住民の生活基盤や健康、国の持続可能な発展に直接的な影響を与えるため、多角的な対策が求められている。

5. 政治と行政

5.1. 統治機構

ジンバブエは大統領制の共和制国家である。2013年に国民投票を経て採択された新憲法により、それまでの半大統領制は廃止された。2005年の憲法改正により、上院が再設置された。国民議会は下院である。

行政府の長はジンバブエの大統領であり、国民の直接選挙によって選出される。大統領は国家元首であると同時に行政府の長も兼ね、閣僚を任命し、軍の最高司令官でもある。

立法府は両院制のジンバブエ議会であり、上院と国民議会(下院)から構成される。上院議員は、主に州を代表する形で選出され、一部は大統領が任命する。国民議会議員は、小選挙区制に基づいて国民の直接選挙によって選出される。法律の制定、予算の承認、政府の監督などが議会の主な機能である。

司法府は、憲法裁判所、最高裁判所、高等裁判所、その他の下級裁判所から構成される。司法の独立は憲法で保障されているが、過去には行政府からの影響が指摘されることもあった。憲法裁判所は、憲法に関する問題についての最終的な権限を持つ。

1987年、ムガベは憲法を改正し、儀礼的な大統領職と首相職を廃止して、行政権を持つ大統領、すなわち大統領制を樹立した。彼のZANU-PF党は独立以来すべての選挙で勝利しており、1990年の選挙では、第2位の党であるエドガー・テケレのジンバブエ統一運動(ZUM)が20%の票を獲得した。

5.2. 最近の政治動向

ロバート・ムガベ大統領の長期政権は、2017年の事実上のクーデターによって終焉を迎え、エマーソン・ムナンガグワが後継者となった。ムナンガグワ政権下では、複数回の選挙が実施されたが、その公正性については野党や国際社会から疑問の声も上がっている。

2018年の総選挙では、ムナンガグワ率いる与党ZANU-PFが勝利したが、野党MDC同盟は不正を主張し、法廷闘争に発展した。結果的にムナンガグワの勝利が確定した。2023年の総選挙でも同様にZANU-PFが勝利し、ムナンガグワ大統領が再選されたが、野党は再び選挙結果を不服とし、選挙監視団からも手続き上の問題点が指摘された。

政治的安定性は依然として課題であり、経済の低迷や高い失業率は社会不安の要因となっている。政府は経済再建を最優先課題として掲げているが、具体的な成果は限定的である。

主要政党は、引き続き与党ZANU-PFと、主要野党である市民連合(CCC、旧MDC同盟)である。両党間の対立は根深く、政治改革の進展は遅々としている。

民主化の進展については、言論の自由や集会の自由に対する制約が依然として存在し、市民社会の活動も監視下に置かれることが多い。国際社会からは、人権状況の改善や民主的なプロセスの尊重を求める声が継続して上がっている。ジンバブエは、過去の政治的混乱からの脱却と、真の民主主義国家への移行という困難な課題に直面している。

5.3. 行政区分

ジンバブエは中央集権型の政府を持ち、行政目的のために8つの州と、州の地位を持つ2つの市に分かれている。各州には州都があり、そこから通常、政府行政が行われる。

| 州 | 州都 |

|---|---|

| ブラワヨ | ブラワヨ |

| ハラレ | ハラレ |

| マニカランド州 | ムタレ |

| マショナランド中央州 | ビンドゥーラ |

| マショナランド東部州 | マロンデラ |

| マショナランド西部州 | チノイ |

| マシンゴ州 | マシンゴ市 |

| 北マタベレランド州 | ルパネ地方 |

| 南マタベレランド州 | グワアンダ |

| ミッドランズ州 | グウェル |

ほとんどの州の名前は、植民地化の時代のマショナランドとマタベレランドの区分から生じたものである。マショナランドはイギリス南アフリカ会社のパイオニア隊が最初に占領した領土であり、マタベレランドは第一次マタベレ戦争中に征服された領土である。これは、植民地化以前のショナ族とマタベレ族の領土にほぼ対応しているが、ほとんどの州には重要な少数民族が存在する。各州は、大統領によって任命される州知事が率いる。州政府は、公務委員会によって任命される州行政官によって運営される。州レベルの他の政府機能は、中央政府各省の州事務所によって行われる。

州は59の地区と1,200の区(時には市町村と呼ばれる)に細分される。各地区は、公務委員会によって任命される地区行政官が率いる。また、最高経営責任者を任命する地方地区評議会もある。地方地区評議会は、選挙で選ばれた区評議員、地区行政官、および地区の首長(慣習法に基づいて任命された伝統的指導者)の代表者1名で構成される。地区レベルの他の政府機能は、中央政府各省の地区事務所によって行われる。

区レベルには、選挙で選ばれた区評議員、クラールヘッド(首長に従属する伝統的指導者)、および村落開発委員会の代表者で構成される区開発委員会がある。区は村に細分され、各村には選挙で選ばれた村落開発委員会と村長(クラールヘッドに従属する伝統的指導者)がいる。

5.4. 軍事

ジンバブエ国防軍(ZDF)は、1980年の第二次チムレンガ(ローデシア紛争)とジンバブエ独立後、3つの反乱勢力(ジンバブエ・アフリカ民族解放軍(ZANLA)、ジンバブエ人民革命軍(ZIPRA)、およびローデシア治安部隊(RSF))を統合して設立された。統合期間には、ソロモン・ムジュル将軍と、1982年に退役しアジム・ダウドポタ空軍元帥に交代したノーマン・ウォルシュ空軍元帥の指揮の下、ジンバブエ陸軍(ZNA)とジンバブエ空軍(AFZ)が別々の組織として編成された。アジム・ダウドポタは1985年にジョサイア・トゥンガミライ空軍大将に指揮権を移譲した。2003年、コンスタンティノ・チウェンガ将軍が昇進し、ジンバブエ国防軍司令官に任命された。P・V・シバンダ中将が彼に代わって陸軍司令官となった。

ZNAの現役兵力は30,000人である。空軍の常備兵力は約5,139人である。ジンバブエ共和国警察(警察支援部隊、準軍事警察を含む)はジンバブエ国防軍の一部であり、兵力は25,000人である。

1980年初頭の多数派支配後、イギリス陸軍の訓練官がゲリラ戦闘員を既存のローデシア軍に重ね合わせた大隊構造への統合を監督した。最初の1年間は、成績最優秀者が大隊長となるシステムが採用された。彼または彼女がZANLA出身であれば、副司令官は成績最優秀のZIPRA候補者となり、その逆も同様であった。これにより、指揮構造における二つの運動間のバランスが確保された。

ZNAは当初、合計28大隊から成る4個旅団に編成された。旅団支援部隊は、ほぼ完全に旧ローデシア陸軍の専門家で構成されていたが、未統合のローデシア・アフリカ人ライフル連隊の大隊は第1、第3、第4旅団に配属された。第5旅団は1981年に編成され、後に「グクラフンディ」として知られるようになったマタベレランド占領中の大規模な残虐行為と殺害が明らかになった後、1988年に解隊された。この旅団は2006年までに再編成され、その司令官であるジョン・ムパンデ准将はその「豊かな歴史」を称賛した。

軍は、特に2017年のクーデター以降、国内政治において依然として大きな影響力を持っている。クーデターはエマーソン・ムナンガグワの台頭を可能にし、軍出身者が政権の要職に就くケースも見られる。軍の政治への関与は、民主的な文民統制の観点から懸念材料となっている。また、過去にはグクラフンディのような人権侵害への軍の関与が指摘されており、軍内部の改革や説明責任の確立が求められている。ジンバブエ国防軍は、国内の治安維持のほか、国際連合やアフリカ連合の平和維持活動にも参加している。

5.5. 人権

ムガベ政権および与党ZANU-PFの下でのジンバブエにおける人権侵害は、組織的かつエスカレートしているという報告が広まっている。アムネスティ・インターナショナルやヒューマン・ライツ・ウォッチなどの人権団体によると、ジンバブエ政府は、住居、食糧、移動および居住の自由、集会の自由、法の支配の権利を侵害している。2009年、国際ジェノサイド学者協会の会長であるグレゴリー・スタントンは、「ムガベ政府が人道に対する罪で有罪であるという明白な証拠があり、ムガベを国際刑事裁判所の前に引き出すのに十分な人道に対する罪の証拠がある」と述べた。

ジンバブエでは男性の同性愛は違法である。1995年以来、政府は同性愛者の男性と女性の両方に対するキャンペーンを実施してきた。ムガベ大統領は、ジンバブエの問題の多くを同性愛者のせいにし、同性愛をヨーロッパの植民者によってもたらされ、彼の国では「少数の白人」だけが実践する「非アフリカ的」で不道徳な文化と見なしていた。

野党の集会は、2007年3月11日のMDCの集会や2008年の選挙運動中の他のいくつかの集会に対する弾圧のように、警察による報復の対象となることが頻繁にある。警察の行動は、国連事務総長潘基文、欧州連合、およびアメリカ合衆国によって強く非難されてきた。フォックス・サウスウェストのメディアの権利とアクセスについても懸念がある。ジンバブエ政府は、報道の自由と言論の自由を抑圧していると非難されている。政府は、公営放送局であるジンバブエ放送協会をプロパガンダの道具として利用していると繰り返し非難されてきた。政府に批判的な新聞、例えば『デイリー・ニュース』は、事務所で爆弾が爆発し、政府が免許の更新を拒否した後、廃刊となった。BBCニュース、スカイニュース、およびCNNは、ジンバブエからの撮影や報道を禁止された。2009年には、BBCとCNNに対する報道規制が解除された。スカイニュースは、南アフリカなどの近隣諸国からジンバブエ国内の出来事について報道を続けている。

2020年7月24日、国際連合人権高等弁務官事務所(OHCHR)は、ジンバブエ当局がCOVID-19危機を口実に、街頭での表現の自由と平和的集会の自由を抑圧した可能性を示唆する疑惑について懸念を表明した。OHCHRのスポークスパーソン、リズ・スロッセルは、人々には汚職やその他のことに対して抗議する権利があると述べた。ジンバブエ当局は、より良い給与と労働条件を求めて平和的に抗議していた看護師や医療従事者を解散させ、逮捕するために武力を行使した。報告によると、野党の数人のメンバーや調査ジャーナリストも、抗議に参加したとして恣意的に逮捕、拘留された。

2020年8月5日、Twitterでの#ZimbabweanLivesMatterキャンペーンは、国内の人権侵害に対する国際的な著名人や政治家の注目を集め、エマーソン・ムナンガグワ政府への圧力を高めた。このキャンペーンは、政治活動家の逮捕、拉致、拷問、ジャーナリストのホープウェル・チノノとブッカー賞最終候補作家ツィツィ・ダンガレンブガの投獄に対応するものだった。

ムガベ政権崩壊後も、人権状況の抜本的な改善には至っていないとの指摘が多い。特に、野党支持者や人権活動家、ジャーナリストに対する弾圧、集会の自由の制限、司法の独立性への懸念などが国際的な人権団体から報告されている。法の支配の確立、説明責任の確保、そして過去の人権侵害に対する真相究明と和解が、ジンバブエの民主化と社会の安定にとって重要な課題となっている。

5.6. 対外関係

ジンバブエは独立以来、非同盟政策を基本としつつ、近隣の南部アフリカ諸国との関係を重視してきた。特に、南部アフリカ開発共同体(SADC)やアフリカ連合(AU)のメンバーとして、地域の安定と経済協力に積極的に関与している。

歴史的には、アパルトヘイト時代の南アフリカ共和国に対する解放闘争を支援し、独立後は南アフリカとの経済的結びつきが強い。モザンビークやザンビア、ボツワナといった近隣諸国とも、経済、安全保障、インフラ整備などの面で協力関係にある。

しかし、ロバート・ムガベ政権下での人権侵害や民主主義の後退、土地改革をめぐる混乱は、欧米諸国との関係を著しく悪化させた。イギリス、アメリカ合衆国、欧州連合(EU)などは、ジンバブエに対して経済制裁を科し、これが国の経済状況をさらに悪化させる一因となった。

ムガベ政権は、これらの制裁に対抗するため、中国やロシアといった非西側諸国との関係強化を図った。特に中国は、経済支援やインフラ投資を通じてジンバブエへの影響力を増大させている。

ムガベ退陣後のエマーソン・ムナンガグワ政権は、国際社会との関係改善と経済再建を掲げ、コモンウェルスへの再加盟申請などを行っている。しかし、国内の人権状況や民主化の遅れが、西側諸国との本格的な関係修復の障害となっている。

ジンバブエの外交政策は、国内の政治経済状況、特に人権問題や民主主義の進展度合いと密接に連動しており、国際社会からの信頼回復と経済的支援の獲得が今後の大きな課題である。

5.7. 国際的制裁

2000年代初頭以降、ジンバブエは、特に土地改革プログラムの強行、選挙における不正疑惑、人権侵害などを理由として、アメリカ合衆国や欧州連合(EU)などから様々な国際的制裁を受けてきた。これらの制裁は、特定の個人や団体(政府高官や国有企業など)を対象とした資産凍結、渡航禁止、武器禁輸などが主な内容である。

アメリカは、2001年に「ジンバブエ民主主義経済回復法(ZDERA)」を制定し、ジンバブエ政府への国際金融機関からの融資や債務救済を阻止する措置を講じた。EUも同様に、2002年から制裁措置を開始し、対象者リストを定期的に更新してきた。

これらの制裁は、ジンバブエ経済に大きな影響を与えたとされている。政府は制裁が経済崩壊の主因であると主張する一方、制裁を科した国々は、経済危機は政府の失政と汚職によるものであり、制裁は人権侵害や民主主義を損なう行為に対するものであると反論してきた。

制裁は、ジンバブエの国際的孤立を深め、外国からの投資や援助の流れを細らせた。これにより、ハイパーインフレーションの悪化、失業率の増大、公共サービスの低下など、国民生活に深刻な影響が出たとの指摘もある。

ムガベ政権退陣後、ムナンガグワ政権は制裁解除を国際社会に働きかけているが、国内の人権状況や民主化の進展が不十分であるとして、主要な制裁は依然として継続されている。ただし、EUは一部制裁を緩和する動きも見せている。制裁の解除は、ジンバブエの経済再建と国際社会への本格的な復帰にとって重要な課題の一つとなっている。

6. 経済

6.1. 経済概要

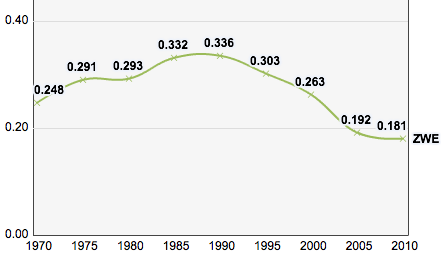

ジンバブエ経済は、独立後の1980年代には年平均5%、1990年代には年平均4.3%のGDP成長を維持していた。しかし、2000年代に入ると急激に悪化し、2000年に5%減、2001年に8%減、2002年に12%減、2003年には18%減を記録した。この経済の下降スパイラルは、主に政府の失政と汚職、そして2000年の物議を醸した土地収用における4,000人以上の白人農場主の追放に起因するとされる。ジンバブエ政府とその支持者は、西側諸国が同胞の追放に報復するために経済を妨害したと主張している。

1998年から2002年にかけてのコンゴ民主共和国での戦争への関与は、経済から数億ドルを流出させた。1999年から2009年にかけて、ジンバブエは過去最低の経済成長を記録し、年間GDPは6.1%減少した。

主要な輸出入品目を見ると、輸出ではタバコ、金、プラチナ、ダイヤモンドなどの鉱物資源、フェロアロイが中心である。輸入では、燃料、機械類、輸送機器、化学製品、食料品が多い。主要な貿易相手国は、南アフリカ共和国、中国、アラブ首長国連邦、モザンビークなどである。

経済政策は、独立当初は社会主義的色彩が強かったが、構造調整プログラムの導入などを経て市場経済化も試みられた。しかし、土地改革以降の経済混乱の中で、価格統制や為替管理の強化など、政府の介入が再び強まる時期もあった。近年は、経済安定化と成長回復を目指し、国際金融機関との協調や外国投資の誘致に取り組んでいるが、課題は山積している。

2005年までに、平均的なジンバブエ人の購買力は実質ベースで1953年と同じ水準にまで低下した。2005年、中央銀行総裁ギデオン・ゴノの主導で、政府は白人農場主が戻ってこられるような働きかけを始めた。国内にはまだ400から500人が残っていたが、没収された土地の多くはもはや生産的ではなかった。2016年までに、元々4,500あった白人農場主所有の農場のうち約300が残っていた。残った農場は、あまりにも辺鄙な場所にあったか、所有者が保護料を支払っていたか、あるいは政権に協力していたかのいずれかであった。2007年1月、政府は一部の白人農場主に長期リースを発行した。しかし同時に、政府は以前に立ち退き通知を受けた残りのすべての白人農場主に対し、土地を明け渡すか逮捕されるかのどちらかを選択するよう要求し続けた。ムガベは、ジンバブエ経済の崩壊と国の80%に上る公式失業率の原因を、外国政府と「破壊工作」のせいにした。

インフレ率は1998年の年率32%から、中央統計局によると2008年8月には推定11,200,000%という高水準に達した。これはハイパーインフレーションの状態であり、中央銀行は新たに100兆ドル紙幣を導入した。2009年1月、暴走するインフレに対抗するため、パトリック・チナマサ財務大臣代行は、ジンバブエ人がジンバブエ・ドルと並行して、より安定した他の通貨を使用して事業を行うことを許可すると発表した。インフレと戦い、経済成長を促進するための努力として、ジンバブエ・ドルは2009年4月に無期限に停止された。2016年、ジンバブエはアメリカ合衆国ドルおよびランド(南アフリカ)、プラ(ボツワナ)、ユーロ、ポンド(イギリス)など、他の様々な通貨での取引を許可した。2019年2月、ジンバブエ準備銀行総裁ジョン・マングディヤは、ジンバブエの経済および金融問題の一部に対処するため、新現地通貨であるRTGSドルを導入した。

2009年の統一政府樹立とジンバブエ・ドルに代わる複数通貨の採用後、ジンバブエ経済は回復した。GDPは2009年から2012年にかけて年率8~9%成長した。2010年11月、国際通貨基金はジンバブエ経済を「活発な経済成長の2年目を終えつつある」と評した。汎アフリカ投資銀行IMARAは2011年2月、改善された歳入基盤とより高い税収を理由に、ジンバブエへの投資見通しに関する好意的な報告書を発表した。2013年1月、財務省は国庫にわずか217ドルしかなく、来るべき選挙の資金調達のために寄付を申請すると報告した。2014年までに、ジンバブエは1990年代の水準に回復したが、成長は2012年から2016年にかけて失速した。2018年のインフレ率は42%だった。2019年6月にはインフレ率が175%に達し、全国で大規模な社会不安を引き起こした。

6.2. 通貨問題

ジンバブエの通貨問題は、2000年代後半に発生したジンバブエ・ドル(ZWD)のハイパーインフレーションによって世界的に知られるようになった。独立当初は比較的安定していたジンバブエ・ドルは、政府の財政赤字のマネタイゼーション(中央銀行による国債引き受けと紙幣増発)や土地改革による農業生産の激減、輸出収入の減少、政治的不安定など複合的な要因により、その価値を急速に失った。

2008年には、公式統計でさえ年間インフレ率が数百万パーセントに達し、非公式にはさらに天文学的な数値が推定された。「100兆ジンバブエ・ドル紙幣」が発行されるなど、通貨の信用は完全に失墜した。日常生活では、商品の価格が数時間ごとに変動し、国民は自国通貨よりも米ドルや南アフリカ・ランドなどの外貨を求めるようになった。

この状況を受け、2009年1月、政府はジンバブエ・ドルの使用を事実上放棄し、複数の外貨(米ドル、南アフリカ・ランド、ボツワナ・プラ、英ポンド、ユーロなど)を法定通貨として認める「ドル化政策」(多通貨制度)を導入した。これによりハイパーインフレーションは終息し、経済にある程度の安定がもたらされた。

しかし、多通貨制度は、国内の通貨供給量を自国でコントロールできないという問題や、貿易競争力の低下(米ドル高の影響)、硬貨不足による取引の不便さなどを抱えていた。

これらの問題を解決するため、政府は2016年に米ドルと等価とされる「ボンドノート」という擬似通貨を発行したが、国民の信頼を得られず、闇市場では米ドルに対して大幅に価値が下落した。

2019年2月、ジンバブエ準備銀行はボンドノートや電子マネー残高を統合し、新たな公式通貨としてRTGSドル(Real Time Gross Settlement dollar)を導入した。同年6月には、RTGSドルを唯一の法定通貨とし、外貨の国内流通を禁止したが、これもインフレ抑制にはつながらず、RTGSドルの価値は下落し続けた。そのため、2020年3月には再び米ドルの使用が暫定的に認められるなど、通貨政策は迷走を続けた。

2024年4月、ジンバブエ準備銀行はRTGSドルに代わる新たな通貨として、金(ゴールド)を裏付けとする「ジンバブエ・ゴールド(ZiG)」を導入すると発表した。これは、インフレを抑制し、通貨の安定と信頼を回復することを目的としている。ZiGの導入と安定化が、ジンバブエ経済再建の鍵の一つとなる。

6.3. 主要産業

ジンバブエ経済は、鉱業、農業、観光業を主要な柱としている。これらの産業は国の外貨獲得と雇用創出において重要な役割を担ってきたが、長年の経済混乱や政策の変動により、その潜在能力を十分に発揮できていない状況にある。

6.3.1. 鉱業

ジンバブエは豊富な鉱物資源に恵まれており、鉱業は国の主要な外貨獲得源の一つである。特にプラチナの埋蔵量は世界有数であり、アングロ・アメリカン社、ジンプラッツ社、インパラ・プラチナ社などが採掘を行っている。ジンプラッツ社は国内最大のプラチナ企業であり、ムガベ大統領による国有化の脅威にもかかわらず、5.00 億 USDの拡張工事を進め、別途20.00 億 USDのプロジェクトも継続している。

金もまた重要な鉱物資源であり、国内各地に鉱山が存在する。2015年の金生産量は20 tであった。メタロン・コーポレーションは、2014年時点でジンバブエ最大の金採掘業者であった。

2006年に発見されたマランジェ・ダイヤモンド鉱床は、過去1世紀以上で最大のダイヤモンド発見とされている。この鉱床は国の財政状況を大幅に改善する可能性を秘めているが、その収益のほとんどは軍幹部やZANU-PFの政治家の懐に入ったとされている。カラット数で見ると、マランジェ鉱床は世界最大のダイヤモンド生産プロジェクトの一つであり、2014年には推定1200万カラット、3.50 億 USD以上相当を生産した。

その他、クロム、ニッケル、石炭、鉄鉱石、銅、リチウム、スズなども採掘されている。

しかし、鉱業部門は価格変動、電力不足、インフラの老朽化、政策の不確実性といった課題に直面している。また、労働条件や環境への影響、特に小規模採掘(アルチザナル・マイニング)における問題も指摘されている。政府は鉱業部門の透明性向上や国内での付加価値向上を目指す政策を打ち出しているが、その実効性が問われている。

6.3.2. 農業

ジンバブエの商業農業部門は伝統的に輸出と外貨の源であり、40万人の雇用を提供してきた。しかし、政府の土地改革プログラムはこの部門に深刻な打撃を与え、ジンバブエを食料純輸入国に変えてしまった。例えば、2000年から2016年の間に、年間小麦生産量は25万トンから6万トンに、トウモロコシは200万トンから50万トンに、牛肉用に屠殺された牛は60万5千頭から24万4千頭に減少した。かつて貴重な輸出商品であったコーヒー生産は、2000年に白人所有のコーヒー農場が差し押さえられたり収用されたりした後、事実上停止し、回復していない。

主要農作物はタバコ、トウモロコシ、綿花であり、これらは国の経済と食糧安全保障にとって極めて重要である。タバコは伝統的に主要な外貨獲得作物であったが、土地改革以降、生産量は大きく変動した。トウモロコシは国民の主食であり、その生産量は天候(特に干ばつ)や農業政策に大きく左右される。

2000年代初頭に強行された急進的な土地改革は、大規模商業農場の解体と経験豊富な白人農場主の追放をもたらし、農業生産性に深刻な打撃を与えた。これにより、かつて「アフリカの穀倉」と称されたジンバブエは、食糧輸入国へと転落した。小規模農家への土地再分配は行われたものの、彼らは十分な資金、技術、資材の支援を受けられず、生産性の向上は限定的であった。

食糧安全保障は依然として大きな課題であり、干ばつや経済危機が発生すると、多くの国民が食糧不足に直面する。政府は農業生産の回復と食糧自給率の向上を目指す政策を掲げているが、気候変動への適応、灌漑設備の整備、農業資材の安定供給、小規模農家への支援強化などが求められている。

過去10年間、国際半乾燥熱帯作物研究所はジンバブエの農民が、収量を増やすのに役立つ持続可能な農法である保全農業技術を採用するのを支援してきた。最小限の土壌攪乱、マメ科作物中心の作付け、有機マルチの使用という3つの原則を適用することで、農民は浸透を改善し、蒸発と土壌浸食を減らし、有機土壌含有量を増やすことができる。2005年から2011年の間に、ジンバブエで保全農業を実践する小規模農家の数は5,000人から15万人以上に増加した。穀物収量は、地域によって15%から100%増加した。政府は2012年にジャガイモを国家戦略的食糧安全保障作物と宣言した。

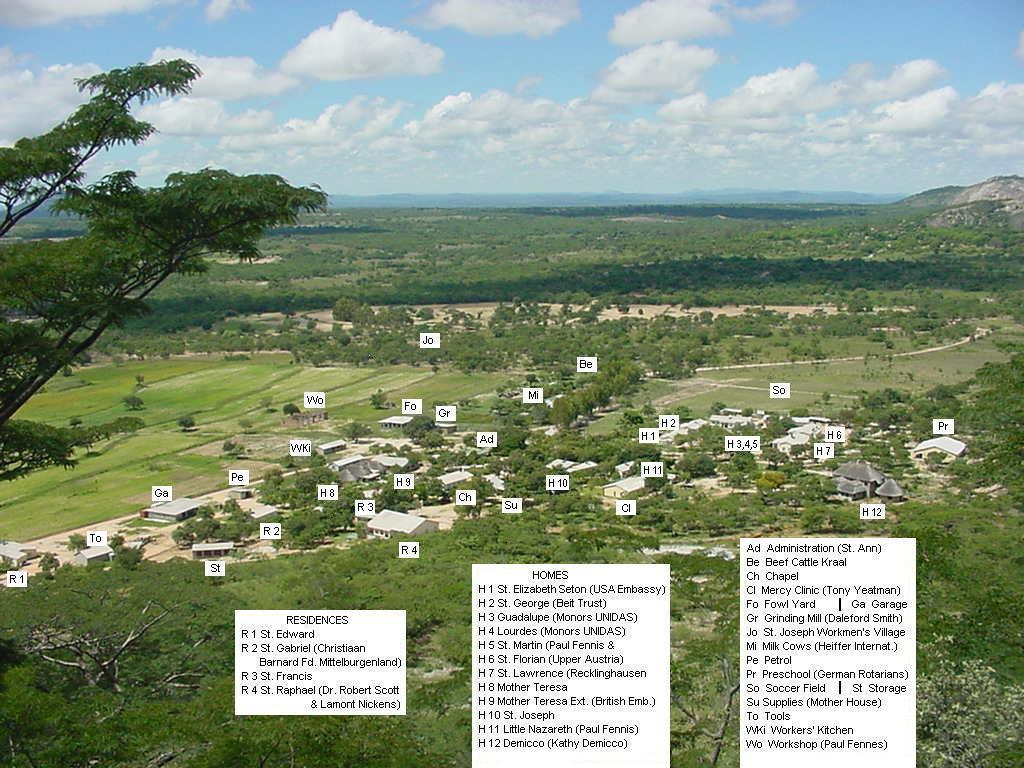

6.3.3. 観光業

2000年の土地改革プログラム以来、ジンバブエの観光業は着実に減少してきた。2018年には観光客数が260万人に達しピークを迎えた。2016年、ジンバブエへの観光業の総貢献額は11.00 億 USDで、ジンバブエのGDPの約8.1%を占めた。旅行・観光業および旅行・観光業によって間接的に支えられている産業における雇用は、国民雇用の5.2%であった。

いくつかの航空会社が2000年から2007年にかけてジンバブエから撤退した。オーストラリアのカンタス航空、ドイツのルフトハンザドイツ航空、およびオーストリア航空が最初に撤退し、2007年にはブリティッシュ・エアウェイズがハラレへのすべての直行便を運休した。国のフラッグシップ航空会社であるエア・ジンバブエは、アフリカ全域およびヨーロッパとアジアのいくつかの目的地への便を運航していたが、2012年2月に運航を停止した。2017年現在、いくつかの主要な商業航空会社がジンバブエへの便を再開している。

ジンバブエにはいくつかの主要な観光名所がある。ザンビアと共有されているザンベジ川のヴィクトリアの滝は、ジンバブエの北西部に位置する。ヴィクトリアの滝は世界最大の滝と考えられている。経済変動以前は、これらの場所への観光の多くはジンバブエ側に来ていたが、現在はザンビアが主な受益者である。ヴィクトリアフォールズ国立公園もこの地域にあり、ジンバブエにある8つの主要な国立公園の一つであり、その中で最大のものはワンゲ国立公園である。観光のもう一つの場所であるカリバ湖は、世界最大の貯水池である。

東部高地は、モザンビークとの国境近くにある一連の山岳地帯である。ジンバブエの最高峰である標高2593 mのニャンガニ山、ならびにブブマ山地とニャンガ国立公園がそこにある。ワールド・ビューはこれらの山々にあり、ここからは60 kmから70 km離れた場所まで見渡せ、晴れた日にはルサペの町を見ることができる。

ジンバブエはアフリカでは珍しく、独特の乾式石積み様式で建てられた古代および中世の廃墟都市が数多く存在する。これらのうち最も有名なのは、マシンゴにあるグレート・ジンバブエ遺跡である。その他の遺跡には、カミ遺跡、ダーロ・ダーロ遺跡、ナレタレ遺跡などがある。マトボの丘は、ジンバブエ南部のブラワヨの南約22 order=flipから始まる花崗岩のコピエと森林に覆われた谷の地域である。この丘は20億年以上前に形成され、花崗岩が地表に押し出され、その後侵食されて滑らかな「クジラの背のようなドワラ」と壊れたコピエになり、巨石が散らばり、植生の茂みが点在している。ンデベレ族の創設者ムジリカジは、この地域に「禿げ頭」を意味する名前を付けた。それらは古代の形状と地元の野生生物のために観光名所となっている。セシル・ローズやリアンダー・スター・ジェイムソンのような初期の白人入植者は、ワールド・ビューのこれらの丘に埋葬されている。

6.4. 水供給と衛生

成功している小規模な水供給・衛生プログラムは多数存在するが、ジンバブエの大多数の国民にとっては改善された水・衛生システムが全体的に不足している。2012年の世界保健機関によると、ジンバブエ人の80%が改善された(すなわち清潔な)飲料水源へのアクセスを有し、ジンバブエ人のわずか40%しか改善された衛生施設へのアクセスを有していなかった。改善された水供給と衛生へのアクセスは、農村地域で著しく制限されている。

今後、ジンバブエの水供給と衛生の性質を決定し続ける多くの要因がある。主要な3つの要因は、ジンバブエ経済の深刻な不況状態、外国援助機関がインフラプロジェクトを建設・資金調達することへの消極性、そして国家の政治的不安定性である。

特に都市部では、老朽化した水道管や浄水施設の維持管理の遅れ、電力不足によるポンプ稼働の不安定さなどが問題となっている。これにより、断水が頻発し、住民は井戸や河川などの安全でない水源に頼らざるを得ない状況が生じている。これが、コレラなどの水因性疾患の発生リスクを高めている。

農村部では、安全な飲料水源へのアクセスがさらに限られており、多くの人々が手掘りの井戸や保護されていない水源を利用している。衛生施設についても、適切なトイレの普及率が低く、野外排泄が依然として行われている地域もある。

政府やNGOは、井戸の掘削、貯水タンクの設置、衛生教育の実施などの改善努力を行っているが、資金不足や広大な国土、散在するコミュニティへの対応の難しさなどから、十分な効果を上げるには至っていない。水供給と衛生状態の改善は、公衆衛生の向上、特に乳幼児死亡率の削減や感染症予防にとって不可欠であり、持続的な取り組みが求められている。

6.5. 科学技術

ジンバブエは比較的よく発達した国家インフラと、1930年代からタバコ栽培者に課せられた市場調査促進のための税金に見られるように、研究開発を促進してきた長年の伝統を持っている。同国はよく発達した教育制度を持ち、成人11人に1人が高等教育の学位を取得している。国の堅固な知識基盤と豊富な天然資源を考えると、ジンバブエには大きな成長の可能性がある。ジンバブエは2024年の世界イノベーション指数で118位にランクされ、2022年の107位から後退した。

その成長の可能性を達成するためには、ジンバブエはいくつかの構造的弱点を是正する必要がある。例えば、イノベーションを引き起こすために必要な研究者のクリティカルマスを欠いている。研究開発をジンバブエの社会経済開発に活用するためのインフラは整備されているものの、大学や研究機関は研究を行うための財政的・人的資源が不足しており、規制環境が新技術のビジネス部門への移転を妨げている。経済危機は、大学の学生や主要な専門分野(医学、工学など)の専門家の人材流出を加速させ、懸念が高まっている。2012年には、ジンバブエの高等教育学生の22%以上が海外で学位を取得しており、これはサハラ以南アフリカ全体の平均4%と比較して高い。2012年には、公的部門で200人の研究者(実人数)が雇用されており、そのうち4分の1が女性であった。これは大陸平均(2013年で91人)の2倍であるが、南アフリカの研究者密度(人口100万人あたり818人)の4分の1にすぎない。政府は、ディアスポラにジンバブエでの就職や投資の機会に関する情報を提供するために、ジンバブエ人材ウェブサイトを設立した。

国の「第二次科学技術政策」は、ユネスコの支援を受けて策定された後、2012年6月に開始された。これは、2002年からの以前の政策に代わるものである。2012年の政策は、バイオテクノロジー、情報通信技術(ICT)、宇宙科学、ナノテクノロジー、先住民の知識体系、未だ出現していない技術、そして新たに出現する環境課題に対する科学的解決策を優先している。「第二次科学技術政策」はまた、GDPの少なくとも1%を研究開発に割り当て、大学教育の少なくとも60%を科学技術のスキル開発に重点を置き、学校の生徒が少なくとも30%の時間を科学科目の学習に充てることを保証するという政府のコミットメントを主張している。

2014年、トムソン・ロイターのWeb of Science(Science Citation Index Expanded)によると、ジンバブエは国際的に目録化された学術雑誌における人口100万人あたりの出版物数が21件であった。これにより、ジンバブエはSADC15カ国中6位となり、ナミビア(59件)、モーリシャス(71件)、ボツワナ(103件)、そして何よりも南アフリカ(175件)とセーシェル(364件)に次ぐ順位であった。サハラ以南アフリカの平均は人口100万人あたり20件の科学出版物であり、世界平均は100万人あたり176件であった。

7. 社会

7.1. 人口

2024年の国勢調査によると、ジンバブエの人口は約1660万人である。

近年の経済危機や政治不安により、多くの国民が南アフリカ共和国やボツワナなどの近隣諸国、あるいはイギリスなど国外へ流出している。これにより、国内の人口構成や労働力にも影響が出ている。

年齢構成は、若年層が多い典型的なピラミッド型を示しているが、HIV/AIDSの蔓延や医療サービスの低下により、平均寿命が著しく短くなった時期もあった。近年はHIV/AIDS対策の進展などにより、平均寿命はやや回復傾向にある。

人口密度は地域によって異なり、首都ハラレや主要都市ブラワヨなどの都市部に人口が集中している一方、農村部では比較的希薄である。都市化の進行とともに、都市部における住宅問題やインフラ整備の遅れが課題となっている。

7.2. 民族構成

2022年の国勢調査報告によると、人口の99.6%がアフリカ系である。多数派を占めるショナ人は人口の82%を構成し、次いで北ンデベレ人が14%を占める。ンデベレ人は19世紀のズールー人の移住と、彼らが通婚した他の部族の子孫である。過去5年間で最大100万人のンデベレ人が国外、主に南アフリカへ流出した可能性がある。その他の民族集団には、ヴェンダ人、トンガ人、ツォンガ人、カランガ人、ソト人、ンダウ人、ナンビャ人、ツワナ人、コサ人、ロジ人が含まれる。

少数民族集団には、総人口の1%未満を占める白人ジンバブエ人が含まれる。白人ジンバブエ人の多くはイギリス系であるが、アフリカーナー、ギリシャ系、ポルトガル人、フランス系、オランダ系のコミュニティも存在する。白人人口は1975年のピーク時約278,000人(人口の4.3%)から減少した。2022年の国勢調査では、白人総人口は24,888人(人口の約0.16%)で、ピーク時の11分の1であった。ほとんどの移住先はイギリス(20万から50万人のイギリス人がローデシアまたはジンバブエ系)、南アフリカ、ボツワナ、ザンビア、モザンビーク、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドである。カラードは人口の0.1%を占め、主にインド系および中国系の様々なアジア系民族集団は0.04%である。

ショナ人とンデベレ人の間には、歴史的な経緯から緊張関係が見られることもあり、特にグクラフンディ虐殺事件はンデベレ人に深い傷跡を残した。民族間の融和と平等な機会の確保は、国民統合にとって重要な課題である。

7.3. 主要都市

ジンバブエの主要都市は、政治・経済・文化の中心地としての役割を担っている。

| 都市 | 州 | 人口 (推定) | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| ハラレ | ハラレ州 | 約2,123,132人 | 首都であり、国内最大の都市。政治、行政、商業、金融の中心地。ジンバブエ大学など高等教育機関も集積。 |

| ブラワヨ | ブラワヨ州 | 約1,200,337人 | 国内第2の都市。歴史的にンデベレ人の中心地であり、工業の中心地としても発展。鉄道の要衝でもある。 |

| チトゥンギザ | ハラレ州 | 約371,244人 | ハラレの南に位置する衛星都市。急速な人口増加が見られる住宅都市。 |

| ムタレ | マニカランド州 | 約224,802人 | 東部国境近くに位置し、モザンビークとの交易拠点。農業、林業が盛んな地域の中心都市。 |

| グウェル | ミッドランズ州 | 約158,200人 | 国土の中央部に位置し、交通の要衝。鉱業、農業が盛んな地域の中心。 |

| クウェクウェ | ミッドランズ州 | 約119,863人 | 鉱業(特に金)で発展した都市。製鉄業も存在。 |

| カドマ | マショナランド西部州 | 約116,300人 | 金鉱山を中心に発展。農業も行われている。 |

| ルワ | マショナランド東部州 | 約94,083人 | ハラレ近郊の急速に発展している都市。 |

| チノイ | マショナランド西部州 | 約90,800人 | 農業地帯の中心都市。チノイ洞窟で知られる。 |

| マシンゴ | マシンゴ州 | 約90,286人 | グレート・ジンバブエ遺跡に最も近い都市。歴史的に重要な地域。 |

これらの都市は、人口集中による住宅不足、インフラ整備の遅れ、失業問題など、多くの課題も抱えている。都市計画と持続可能な開発が求められている。

7.4. 言語

ジンバブエには16の公用語があり、憲法に基づき、議会法によって他の言語を公認言語として規定することができる。英語は教育および司法制度で使用される主要言語である。バントゥー諸語のショナ語と北ンデベレ語は、ジンバブエの主要な土着言語である。ショナ語は人口の78%が話し、ンデベレ語は20%が話す。その他の少数派バントゥー諸語には、ヴェンダ語、ツォンガ語、シャンガーン語、カランガ語、ソト語、ンダウ語、ナンビャ語が含まれる。人口の2.5%未満、主に白人および「カラード」(混血)の少数派が、英語を母語としている。ショナ語には豊かな口承伝統があり、これは1956年に出版されたソロモン・ムツワイロによる最初のショナ語小説『フェソ』に取り入れられた。英語は主に都市部で話されるが、農村部ではそれほど話されない。ラジオやテレビのニュースは、ショナ語、シンデベレ語、英語で放送されている。

ジンバブエには、特にモザンビークとの国境地域や主要都市に、ポルトガル語を話す大規模なコミュニティが存在する。2017年以降、ジンバブエの中等教育にポルトガル語教育が導入された。

7.5. 宗教

ジンバブエ国家統計局による2017年のセンサス間人口調査によると、ジンバブエ人の84%がキリスト教徒、10%が無宗教、0.7%がイスラム教徒である。人口の推定62%が定期的に宗教儀式に参加している。ジンバブエ人の約69%がプロテスタントキリスト教に属し、8%がローマ・カトリックである。特にペンテコステ派カリスマ運動系のキリスト教は近年急速に成長し、公的、社会的、政治的生活において顕著な役割を果たしている。最大のキリスト教会は、聖公会、カトリック教会、セブンスデー・アドベンチスト教会、メソジストである。

他のアフリカ諸国と同様に、キリスト教は根強い伝統的信仰と混淆している場合がある。植民地化以前から存在する土着信仰は、比較的主流ではなくなったが、ジンバブエの宗教分野において依然として重要な部分を占めている。祖先崇拝は最も実践されている非キリスト教宗教であり、霊的な仲介を伴う。多くの儀式の中心には、アフリカ全土で普遍的な多くのラメラフォンに関連する楽器である「ムビラ・ザヴァジム」(「祖先の声」を意味する)がある。

信教の自由は憲法で保障されているが、過去には特定の宗教団体に対する政府の干渉が報告されたこともある。宗教は、ジンバブエの人々の社会生活や価値観に大きな影響を与えている。

7.6. 保健

独立時、人種的不平等政策は大多数の黒人の疾病パターンに反映されていた。独立後の最初の5年間は、予防接種率、医療へのアクセス、避妊普及率などの分野で急速な進展が見られた。そのため、ジンバブエは国際的に保健開発で良好な実績を上げたと見なされていた。

ジンバブエは時折、急性疾患の発生に見舞われた。国民の健康に関する成果は、1990年代の構造調整、HIV/AIDSパンデミックの影響、そして2000年以降の経済危機によって損なわれた。2006年、国連の統計によると、ジンバブエは世界で最も平均寿命が短い国の一つであり、男性は44歳、女性は43歳で、1990年の60歳から低下したが、2015年には60歳に回復した。この急激な低下は主にHIV/AIDSパンデミックに起因するとされた。乳児死亡率は1990年代後半の6%から2004年には12.3%に上昇した。過去10年間の公式出生率は3.6(2002年)、3.8(2006年)、3.8(2012年)であった。ジンバブエの2014年の出生10万人当たりの妊産婦死亡率は614人で、2010年から2011年の960人、1990年の232人と比較される。5歳未満児死亡率は、2014年に出生1,000人当たり75人(2009年は94人)であった。2016年の出生1,000人当たりの助産師数は不明であり、妊婦の生涯死亡リスクは42人に1人であった。

2006年、ジンバブエの医師会はムガベに対し、病んでいる医療サービスを支援するための措置を講じるよう呼びかけた。ジンバブエのHIV感染率は、2009年に15歳から49歳の人々で14%と推定された。ユネスコは、妊婦のHIV有病率が2002年の26%から2004年には21%に低下したと報告した。2016年までにHIV/AIDS有病率は13.5%に減少し、1998年の40%と比較される。

2008年11月末までに、ジンバブエの4つの主要な紹介病院のうち3つの一部の業務が停止し、ジンバブエ医科大学も同様であり、4番目の主要病院は2つの病棟と手術室なしで稼働していた。まだ開いていた病院は、基本的な医薬品を入手できなかった。この状況は、2009年2月の統一政府樹立と多通貨制度導入後に劇的に変化したが、政治的・経済的危機も医師や医療知識を持つ人々の移住に寄与した。

2008年8月、ジンバブエの広範囲が進行中のコレラ流行に見舞われた。2008年12月までに、ジンバブエの1州を除くすべての州で1万人以上が感染し、流行はボツワナ、モザンビーク、南アフリカ、ザンビアに広がった。2008年12月4日、ジンバブエ政府はこの流行を国家非常事態と宣言し、国際援助を要請した。2009年3月9日までに、世界保健機関は、流行開始以来、この水系感染症で4,011人が死亡し、記録された総症例数は89,018人に達したと推定した。ハラレでは、市議会がコレラの犠牲者に無料の墓を提供した。

7.7. 教育

独立以来の教育への大規模な投資により、アフリカで最も高い成人識字率を達成し、2013年には90.70%であった。これは、国際連合開発計画による2010年の92%や2002年の国勢調査で記録された97.0%よりも低いものの、1992年の国勢調査で記録された80.4%よりも依然として大幅に高い。

人口の裕福な層は通常、政府が助成する大多数が通う公立学校とは対照的に、私立学校に子供を通わせる。学校教育は1980年に無償化されたが、1988年以降、政府は学校登録料を着実に引き上げており、現在では1980年の実質的な授業料を大幅に上回っている。ジンバブエ教育省は公立学校を維持運営しているが、私立学校が請求する授業料はジンバブエ内閣によって規制されている。教育省は、2007年以降2万人の教師がジンバブエを離れ、ジンバブエの子供たちの半数が小学校を卒業していないと述べている。2000年の経済変動以来、教師は低賃金のためにストライキを行い、生徒は飢餓のために集中できず、制服の価格が高騰し、この基準が贅沢品となるなど、教育は脅威にさらされてきた。教師はまた、ムガベの攻撃の主要な標的の一つでもあった。なぜなら、彼は教師たちが強力な支持者ではないと考えていたからである。

ジンバブエの教育制度は、就学前教育2年、初等教育7年、中等教育6年からなり、その後、国内または海外の大学に進学することができる。ジンバブエの学年は1月から12月までで、3学期制であり、各学期の間に1ヶ月の休暇があり、年間合計40週間の学校がある。国家試験は11月の第3学期に実施され、「O」レベルおよび「A」レベルの科目も6月に実施される。

ジンバブエには7つの公立(政府)大学と4つの教会関連大学があり、国際的に認定されている。最初で最大のジンバブエ大学は1952年に建設され、ハラレ郊外のマウント・プレザントにある。ジンバブエの大学の著名な卒業生には、ウェルシュマン・ヌクベ、ピーター・モヨ、テンダイ・ビティ、チェンジェライ・ホヴェ、アーサー・ムタンバラなどがいる。ジンバブエ政府の多くの政治家は、アメリカ合衆国または海外の他の大学で学位を取得している。

ジンバブエ国立科学技術大学は、ブラワヨにあるジンバブエで2番目に大きい公立研究大学である。1991年に設立された。国立科学技術大学は、ジンバブエおよび南部アフリカだけでなく、国際的な大学間でも盛んな評判の高い機関になることを目指している。アフリカ大学はマニカランドにある合同メソジスト教会系の大学で、少なくとも36のアフリカ諸国から学生が集まっている。

7.8. ジェンダー平等

ジンバブエの女性は、経済、政治、社会の多くの側面で不利な立場に置かれており、性別およびジェンダーに基づく暴力を経験している。2014年の国連報告書は、根深い文化的慣習、家父長的な態度、宗教的慣行が、国内の女性の権利と自由を否定的に損なっていると指摘した。女性に対するこれらの否定的な見解と社会規範は、女性が経済に参加する意欲に影響を与え、経済生産を妨げている。ジンバブエ憲法には、ジェンダー平等の達成を促進する規定があるが、データは施行が緩慢で、採用が遅れていることを示している。2016年12月、国際赤十字赤新月社連盟は、ジェンダー暴力や平等法の実施といった問題に対処するための効果的な政策を最もよく実施する方法を決定するためにケーススタディを実施した。その結果、災害(洪水、干ばつ、病気)を経験した地域で、女性と少女に対する性別およびジェンダーに基づく暴力が増加していることが判明したが、増加の程度を定量化することはできなかった。これらの問題に取り組む上での障害のいくつかは、性別およびジェンダーに基づく暴力を容認できないものとして宣言することに対する経済的障壁と社会的障壁があることである。さらに、これらの問題について国民を教育し、被害者にサービスを提供するために設置された政府サービスは、資金不足であり、その義務を遂行できない。国連はまた、ジンバブエの女性に否定的な影響を与えるこれらの慣行を阻止する政策を採用するための経済的インセンティブを提供した。

女性はしばしば劣っていると見なされ、物として扱われ、歴史と哲学において従属的な役割で見られる。アフリカの哲学であるウブントゥの精神的側面は、少年が家系を継ぐため少女よりも価値があるべきであるという信念を植え付け、この信念体系は先祖を敬うことに高い価値を置いている。法廷でよく使われる表現「vakadzi ngavanyarareヴァカジ・ンガヴァニャラレショナ語」は、「女性は黙っているべきだ」と訳され、その結果、女性は意思決定の際に相談されず、男性の願いを実行しなければならない。ジンバブエにおける女性の従属と、彼女たちが何でなければならないかを決定する文化的勢力は、妻、母、従属者としての役割を果たすために、死や専門的昇進の犠牲をもたらしてきた。女性は、夫が不貞によってHIVに感染していると知っていても、夫の性的な要求を決して拒否してはならないと教えられている。この慣行の結果、15歳から49歳のジンバブエ人女性のHIV有病率は16.1%であり、その年齢層でHIVに感染している総人口の62%を占めている。

8. 文化

ジンバブエには多様な文化が存在し、特にショナ族の信仰や儀式が顕著である。ショナ族は多くの種類の彫刻や彫像を持っている。

ジンバブエは1980年4月18日に初めて独立を祝った。祝賀行事は、ハラレのナショナル・スポーツ・スタジアムまたはルファロ・スタジアムで開催される。最初の独立記念式典は1980年にジンバブエ・グラウンズで行われた。これらの祝賀行事では、平和を象徴するために鳩が放たれ、戦闘機が上空を飛行し、国歌が歌われる。独立の炎は、大統領一家とジンバブエ軍のメンバーによるパレードの後、大統領によって点火される。大統領はまた、スタジアムに出席できない人々のためにテレビ放映されるジンバブエ国民への演説を行う。ジンバブエには、2012年から毎年開催されているミス・ヘリテージ・ジンバブエという全国的な美人コンテストもある。

8.1. 芸術

ジンバブエの伝統芸術には、陶芸、籠編み、織物、宝飾品、彫刻などがある。際立った特徴の中には、対称的な模様の編まれた籠や、一枚の木から彫られたスツールがある。長い文化的歴史を持つショナ彫刻は、20世紀半ばに現代的な形に進化し始め、国際的な人気を高めていった。彫刻された人物像の主題のほとんどは、様式化された鳥や人物像などで、凍石のような堆積岩や、蛇紋石や希少なヴァーダイトのようなより硬い火成岩で作られている。ジンバブエの工芸品は、シンガポール、中国、カナダなどの国々で見ることができる。例えば、シンガポール植物園にあるドミニク・ベンフラの像などである。

ショナ彫刻は何世紀にもわたって生き残り、現代のスタイルはアフリカの民間伝承とヨーロッパの影響を融合させたものである。世界的に有名なジンバブエの彫刻家には、ニコラス・ネスバート、アンダーソン・ムコンベランワ、タプフマ・グツァ、ヘンリー・ムニャラジ、ロカーディア・ンダンダリカなどがいる。

いくつかの作家はジンバブエ国内および海外でよく知られている。チャールズ・ムンゴシは、英語とショナ語で伝統的な物語を書くことでジンバブエで有名であり、彼の詩や本は黒人コミュニティと白人コミュニティの両方でよく売れている。キャサリン・バックルは、2000年の土地改革の下で経験した試練を物語る2冊の本『アフリカの涙』と『涙を超えて』で国際的な評価を得た。ローデシアの初代首相であるイアン・スミスは、『大いなる裏切り』と『ビター・ハーベスト』の2冊の本を書いた。ダンブッゾ・マレチェラによる本『飢餓の家』は、1979年にイギリスでガーディアン・フィクション賞を受賞した。ノーベル賞受賞作家ドリス・レッシングの最初の小説『草は歌っている』はローデシアを舞台としており、彼女の『暴力の子供たち』シリーズの最初の4巻と短編集『アフリカ物語』も同様である。2013年、ノヴァイオレット・ブラワヨの小説『新しい名前が必要』がブッカー賞の最終候補に選ばれた。この小説は、2005年に始まったムガベのスラム街一掃プログラムであるムランバツビナ作戦で家を失った子供の写真に触発されたものである。ブラワヨの2番目の小説『グローリー』は、ロバート・ムガベに対する2017年のクーデターを基にした風刺であり、これもブッカー賞の最終候補に選ばれた。ジンバブエの作家ツィツィ・ダンガレンブガの小説は広範な批評家の称賛を受けており、彼女の3番目の作品『この嘆かわしい体』は2020年にブッカー賞の最終候補に選ばれた。

著名なジンバブエの芸術家には、ヘンリー・ムゼンゲレレやニコラス・ムコンベランワなどがいる。ジンバブエ芸術における繰り返されるテーマは、人間の獣への変身である。ジンバブエの音楽家、トーマス・マプフモ、オリヴァー・ムトゥクジ、ブンドゥ・ボーイズ、ステラ・チウェシェ、アリック・マチェソ、オーディアス・ムタワリラは国際的な評価を得ている。白人少数派コミュニティのメンバーの間では、演劇は多くの支持者を得ており、ジンバブエの都市部で多数の劇団が公演を行っている。

8.2. 食文化

多くのアフリカ諸国と同様に、ジンバブエ人の大多数はいくつかの主食に依存している。「ミーリーミール」としても知られるコーンミールは、サザやイシトワラ、そしてボタやイランバジとして知られる粥の調理に使用される。サザは、コーンミールと水を混ぜて濃厚なペースト/粥を作る。ペーストを数分間調理した後、さらにコーンミールを加えてペーストを濃くする。これは通常、昼食または夕食として食べられ、通常、グレイビー、野菜(ほうれん草、チョモリア、または春野菜/コラードグリーン)、豆、肉(煮込み、グリル、ロースト、または天日干し)などの付け合わせと一緒に食べられる。サザは、一般的に「ラクト」(mukaka wakakoraムカカ・ワカコラショナ語)として知られる凝固乳(サワーミルク)、または地元でカペンタやマテンバとして知られる乾燥タンガニーカサーディンともよく食べられる。ボタは、追加のコーンミールなしで調理された薄い粥で、通常、ピーナッツバター、牛乳、バター、またはジャムで風味付けされる。ボタは通常、朝食に食べられる。

卒業式、結婚式、その他の家族の集まりは、通常、ヤギや牛を屠殺して祝われ、家族によってバーベキューまたはローストされる。

アフリカーナーは白人少数派グループの中で小さなグループ(10%)であるが、アフリカーナーのレシピは人気がある。ジャーキーの一種であるビルトンは人気のあるスナックで、スパイスを効かせた生の肉片を日陰で干して作られる。ボーアウォースはサザと一緒に出される。これは長いソーセージで、しばしばよくスパイスが効いており、牛肉と豚肉などの他の肉で構成され、バーベキューされる。

ジンバブエはイギリスの植民地であったため、一部の人々は植民地時代のイギリスの食習慣を取り入れている。例えば、ほとんどの人は朝にお粥を食べ、10時のお茶(正午のお茶)も飲む。昼食には、しばしば前夜の残り物、炊きたてのサザ、またはサンドイッチ(都市部でより一般的)を食べる。昼食後には、通常4時のお茶(アフタヌーンティー)があり、夕食前に出される。夕食後にお茶を飲むことも珍しくない。

米、パスタ、ジャガイモベースの食品(フライドポテトとマッシュポテト)もジンバブエ料理の一部を構成している。地元で人気があるのは、ピーナッツバターで炊いたご飯で、濃厚なグレイビー、ミックスベジタブル、肉と一緒に食べる。ンズングとして知られるピーナッツの寄せ集め、茹でて天日干ししたトウモロコシ、ニエンバとして知られるササゲ、そしてニイモとして知られるバンバラ豆は、ムタクラと呼ばれる伝統的な料理を作る。

8.3. スポーツ

サッカーはジンバブエで最も人気のあるスポーツである。ウォリアーズはアフリカネイションズカップに5回(2004年、2006年、2017年、2019年、2021年)出場し、南部アフリカ選手権で6回(2000年、2003年、2005年、2009年、2017年、2018年)、東アフリカカップで1回(1985年)優勝している。チームは2022年に68位にランクされている。

ラグビーユニオンはジンバブエで重要なスポーツである。代表チームは、1987年と1991年の2回のラグビーワールドカップに出場している。

クリケットもジンバブエで非常に人気のあるスポーツである。以前は主に白人少数派の間で支持されていたが、最近ではほとんどのジンバブエ人の間で広く人気のあるスポーツに成長した。12のテスト・クリケット開催国の一つであり、ICCの正会員でもある。ジンバブエ出身の著名なクリケット選手には、アンディ・フラワー、ヒース・ストリーク、ブレンダン・テイラーなどがいる。

ジンバブエはオリンピックで8個のメダルを獲得しており、1つは女子チームによる1980年モスクワ夏季オリンピックのフィールドホッケーで、7つは水泳選手のカースティ・コベントリーによるもので、2004年夏季オリンピックで3個、2008年夏季オリンピックで4個獲得した。ジンバブエはコモンウェルスゲームズとアフリカ競技大会の水泳で好成績を収めており、コベントリーは様々な大会で11個の金メダルを獲得している。ジンバブエはテニスのウィンブルドン選手権とデビスカップに出場しており、特にウェイン・ブラック、バイロン・ブラック、カーラ・ブラックからなるブラック家が有名である。ジンバブエのニック・プライスは、アフリカ出身のどの選手よりも長く公式世界ゴルフランキング1位の地位を保持した。

ジンバブエでプレーされる他のスポーツには、バスケットボール、バレーボール、ネットボール、水球、そしてスカッシュ、モータースポーツ、武道、チェス、サイクリング、ポロクロス、カヤック、競馬などがある。しかし、これらのスポーツのほとんどは国際的な代表を持たず、ジュニアまたは国内レベルにとどまっている。

海外でプレーするジンバブエのプロラグビーリーグ選手には、マシンバシェ・モトンゴとジュダ・マジヴェがいる。元選手には、現在SANZAARのCEOであるアンディ・マリノスがおり、彼はスーパーリーグ・ワールドナインズで南アフリカ代表として出場し、シドニー・ブルドッグスでもプレーした。また、ジンバブエ生まれの元スコットランドラグビーユニオン代表のスコット・グレイは、ブリスベン・ブロンコスでプレーした経験がある。

ジンバブエは空手で成功を収めており、ジンバブエのサムソン・ムリポは2009年に日本の大阪で極真世界チャンピオンになった。ムリポは2度の世界極真空手チャンピオンであり、黒人アフリカ人として初めて世界極真空手チャンピオンになった。

8.4. メディア

ジンバブエのメディアは、2002年から2008年にかけての経済的・政治的危機の間に政府による厳しい規制下に置かれた後、再び多様化している。ジンバブエ憲法はメディアと表現の自由を約束している。2013年に新しいメディア情報大臣が任命されて以来、メディアへの政治的干渉は少なくなり、最高裁判所は厳格なメディア法の一部を違憲と判断した。2009年7月、BBCとCNNはジンバブエからの合法かつ公然とした活動と報道を再開することができた。ジンバブエメディア情報広報省は、「ジンバブエ政府はBBCがジンバブエ国内で合法的な活動を行うことを決して禁止しなかった」と述べた。

2010年、包括的な権力分立政府によってジンバブエメディア委員会が設立された。2010年5月、同委員会は以前禁止されていた『デイリー・ニュース』を含む3つの私有新聞の発行を許可した。国境なき記者団はこれらの決定を「大きな進歩」と評した。2010年6月、『ニュースデイ』は7年ぶりにジンバブエで発行された最初の独立系日刊紙となった。2012年には2つの民間ラジオ局が認可され、ジンバブエ放送協会の放送部門における独占が終了した。主要な発行新聞は、それぞれハラレとブラワヨで印刷されている『ヘラルド』と『クロニクル』である。

2002年の情報アクセスおよびプライバシー保護法が可決されて以来、政府によって多くの私有ニュース機関が閉鎖され、その中には『デイリー・ニュース』も含まれており、その経営責任者であるウィルフ・ムバンガは影響力のある『ザ・ジンバブウェアン』を設立した。その結果、多くの報道機関が近隣諸国や西側諸国に亡命ジンバブエ人によって設立された。インターネットは規制されていないため、多くのジンバブエ人は亡命ジャーナリストによって設立されたオンラインニュースサイトにアクセスできる。国境なき記者団は、ジンバブエのメディア環境には「監視、脅迫、投獄、検閲、恐喝、権力乱用、司法の否定がすべてニュースを厳しく管理するために行われている」と主張している。2021年の報告書で、国境なき記者団はジンバブエのメディアを180カ国中130位にランク付けし、「情報へのアクセスは改善され、自己検閲は減少したが、ジャーナリストは依然としてしばしば攻撃されたり逮捕されたりしている」と指摘した。政府はまた、CBC、スカイニュース、チャンネル4、アメリカン・ブロードキャスティング・カンパニー、オーストラリア放送協会、FOXニュースを含む多くの外国放送局をジンバブエから禁止している。他の西側諸国や南アフリカの通信社や新聞も国内から禁止されている。

8.5. 国の象徴

石彫りのジンバブエ鳥は、ジンバブエとローデシア両国の国旗と国章、ならびに紙幣と硬貨(最初はローデシア・ポンド、次にローデシア・ドル)に描かれている。これはおそらくチュウヒワシまたはサンショクウミワシを表している。有名なソープストーンの鳥の彫刻は、古代都市グレート・ジンバブエの壁やモノリスの上に立っていた。

バランシング・ロックスは、ジンバブエ全土に見られる地質構造である。これらの岩は他の支えなしに完全にバランスを保っている。これらは、古代の花崗岩の貫入岩が風化にさらされ、周囲のより柔らかい岩石が侵食されることによって形成される。これらはジンバブエの紙幣とローデシア・ドルの紙幣の両方に描かれてきた。現在のジンバブエの紙幣に見られるものはバンクノート・ロックスと名付けられ、ハラレの南東約9 order=flipのエプワースにある。単一および対になった3つ以上の岩の柱を含む、多くの異なる形状の岩がある。これらの形状は、南アフリカ北部からスーダン北部にかけての南および東熱帯アフリカの特徴である。ジンバブエで最も注目すべき形状は、マタベレランドのマトボ国立公園にある。

ジンバブエの国歌は「ジンバブエの旗を掲げよ」(Simudzai Mureza wedu WeZimbabweショナ語; Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe北ンデベレ語)である。これは、ジンバブエ独自の歌としてイシェ・コンボレラ・アフリカショナ語に代わる全国的なコンペティションの後、1994年3月に導入された。受賞作品は、ソロモン・ムツワイロ教授が作詞し、フレッド・チャングンデガが作曲した歌であった。これはジンバブエの3つの主要言語すべてに翻訳されている。

9. 著名な出身者

- ジェニ・ウィリアムス - 人権活動家

- ガリカイ・ティリコティ - 作曲家

- トーマス・マプフモ - 音楽家

- エファット・ムジュル - 音楽家

- コンラッド・ローテンバッハ - WRC・ラリードライバー

- カースティ・コベントリー - 競泳選手

- ケビン・ウリエット - テニス選手

- バイロン・ブラック - テニス選手

- ウェイン・ブラック - テニス選手

- カーラ・ブラック - テニス選手

- ニック・プライス - プロゴルファー

- ジュリアン・マブンガ - バスケットボール選手

- ブルース・グロベラー - サッカー選手

- コスタ・ヌハモイネス - サッカー選手

- ニャシャ・ムシェクウィ - サッカー選手

- マーヴェラス・ナカンバ - サッカー選手

- ベンジャミン・ムワルワリ - サッカー選手

- ナレッジ・ムソナ - サッカー選手

- ハマ・ビリアト - サッカー選手