1. 概要

ナミビア共和国、通称ナミビアは、アフリカ南西部に位置する共和制国家である。北にアンゴラとザンビア、東にボツワナ、南及び南東に南アフリカ共和国と国境を接し、西は大西洋に面している。首都はウィントフック。国土の大部分は乾燥しており、ナミブ砂漠やカラハリ砂漠が広がる。先史時代よりサン人、ダマラ人、ナマ人などが居住し、後にバントゥー系民族が移住した。19世紀末からドイツの植民地(ドイツ領南西アフリカ)となり、20世紀初頭にはヘレロ人とナマ人に対するジェノサイドが行われた。第一次世界大戦後、南アフリカ連邦の委任統治下に置かれ、アパルトヘイト政策が敷かれた。長年の独立闘争を経て、1990年3月21日に南アフリカから独立を達成した。独立後は複数政党制民主主義を維持し、鉱業(ダイヤモンド、ウランなど)、農業、観光業を主要産業とする。しかし、依然として高い失業率、著しい所得格差、貧困といった社会経済的問題も抱えている。本稿では、ナミビアの歴史、地理、政治、経済、社会、文化について、人権、社会的公正、環境持続可能性といった中道左派的・社会自由主義的な視点を踏まえつつ詳述する。

2. 歴史

このセクションでは、ナミビアの先史時代から現代に至るまでの主要な歴史的出来事と発展の過程を、国名の由来、植民地化以前の状況、ドイツ及び南アフリカによる支配、そして独立に至る経緯と独立後の歩みを含めて記述する。特に、植民地支配下での抑圧や抵抗、独立後の国家建設の努力と課題に焦点を当てる。

2.1. 国名の由来

ナミビアという国名は、世界で最も古い砂漠の一つとされるナミブ砂漠に由来する。ナミブ砂漠はナミビアの海岸線全体に沿って広がっている。「ナミブ」という言葉自体は、この地域に古くから住むナマ人の言語(コイコイ語)に起源を持ち、「広大な場所」または「何もない場所」を意味するとされる。この国名は、1990年の独立時に、長年「南西アフリカ」として知られていたこの地域を代表する名称として、独立運動を指導したムブルンバ・ケリナによって提案され、採用された。それ以前の植民地時代には、ドイツ支配下ではドイツ領南西アフリカ(Deutsch-Südwestafrikaドイツ語)、南アフリカ支配下では南西アフリカ(South West Africa英語)として知られていた。

2.2. 先植民地時代

ナミビアの乾燥した土地には、有史以前からサン人、ダマラ人、ナマ人といったコイサン系の諸民族が居住していた。数千年にわたり、南部アフリカのコイサン系諸民族は遊牧生活を維持し、コイコイ人は牧畜民として、サン人は狩猟採集民として暮らしていた。14世紀頃になると、中央アフリカからのバントゥー系民族の拡大の一環として、移住してきたバントゥー系諸民族がこの地域に到達し始めた。これらのバントゥー系民族には、後にナミビアの主要な民族集団となるオバンボ人、ヘレロ人、カバンゴ人などが含まれる。1600年頃からは、オバンボ人がオンドンガ王国やオウクワニャマ王国といった王国を形成した。

18世紀後半からは、ケープ植民地のオールラム人がオレンジ川を渡り、現在のナミビア南部に移動してきた。彼らと遊牧民であったナマ人の部族との遭遇は概ね平和的であった。オールラム人に同行していた宣教師たちは歓迎され、水場や放牧地の使用権を年間支払いと引き換えに認められた。しかし、さらに北上する過程で、オールラム人はウィントフック、ゴバビス、オカハンジャなどでヘレロ人の氏族と遭遇し、彼らの進出に抵抗を受けた。1880年にはナマ・ヘレロ戦争が勃発し、ドイツ帝国が紛争地に軍隊を派遣し、ナマ人、オールラム人、ヘレロ人の間の現状を固定化するまで敵対関係は収まらなかった。

1878年、当時イギリスの植民地であったケープ植民地は、港湾都市ウォルビスベイと沖合のペンギン諸島を併合した。これらは1910年の南アフリカ連邦成立時にその一部となった。

この地域に上陸し探検した最初のヨーロッパ人は、1485年のポルトガル人航海士ディオゴ・カンと1486年のバルトロメウ・ディアスであったが、ポルトガルはこの地域の領有を試みることはなかった。サハラ以南のアフリカの大部分の内陸部と同様に、ナミビアは19世紀までヨーロッパ人による広範な探検は行われなかった。当時、貿易商や入植者は主にドイツやスウェーデンからやって来た。1870年には、フィンランドの宣教師たちがナミビア北部に到着し、オバンボ人やカバンゴ人の間でルター派のキリスト教を広めた。19世紀後半には、トランスヴァール共和国からアンゴラへ向かう途中のドルスランド・トレッカーズがこの地域を横断した。彼らの一部は旅を続ける代わりにナミビアに定住した。

2.3. ドイツ植民地時代

ナミビアは、1884年にオットー・フォン・ビスマルクの下で、イギリスの進出を阻止する目的でドイツの植民地となり、ドイツ領南西アフリカ(Deutsch-Südwestafrikaドイツ語)として知られるようになった。ケープタウンのイギリス総督によるパルグレイブ委員会は、天然の良港であるウォルビスベイのみが占領する価値があると判断し、イギリス領南アフリカのケープ州に併合した。

1897年、牛疫の流行により、ナミビア南部および中央部で推定95%のウシが大量死する事態が発生した。これに対し、ドイツ植民地政府はレッドラインとして知られる獣医学的な防疫線を設定した。1907年には、この防疫線が最初の警察管区(Police Zone英語)の境界を大まかに定めることとなった。

1904年から1907年にかけて、ヘレロ人とナマ人は、冷酷なドイツ人入植者に対して武装蜂起した。ドイツ入植者による計画的な報復行動として、政府当局者はヘレロ・ナマクア虐殺において先住民の絶滅を命じた。この「20世紀最初のジェノサイド」と呼ばれる出来事では、ドイツ軍は組織的にナマ人1万人(人口の約半分)とヘレロ人約6万5千人(人口の約80%)を殺害した。生き残った人々は、最終的に収容所から解放された後も、土地収奪、強制移住、強制労働、人種隔離、差別といった政策にさらされた。このシステムは、多くの点で1948年に南アフリカによって確立されたアパルトヘイトを予兆させるものであった。ほとんどのアフリカ人は、いわゆる原住民地区に閉じ込められ、1949年以降の南アフリカ支配下では、これらの地区は「ホームランド」へと転換された。

一部の歴史家は、ナミビアでのヘレロ人の虐殺が、ナチスによるホロコーストのモデルとなった可能性があると推測している。ドイツ支配下で起きた出来事の記憶は、独立後のナミビアにおける民族的アイデンティティの形成に寄与し、現代のドイツとの関係においてもその重要性を保っている。

ドイツの開発援助大臣は2004年にナミビアでのジェノサイドについて謝罪したが、ドイツ政府はこの謝罪とは距離を置いた。ドイツ政府がジェノサイドを公式に認め、30年間にわたり11.00 億 EURを拠出することに合意したのは2021年になってからであった。

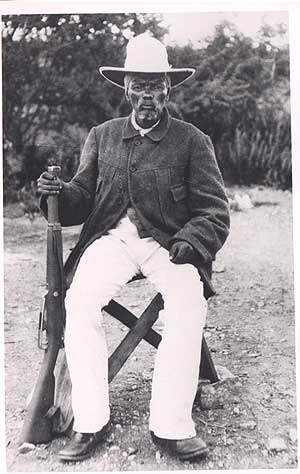

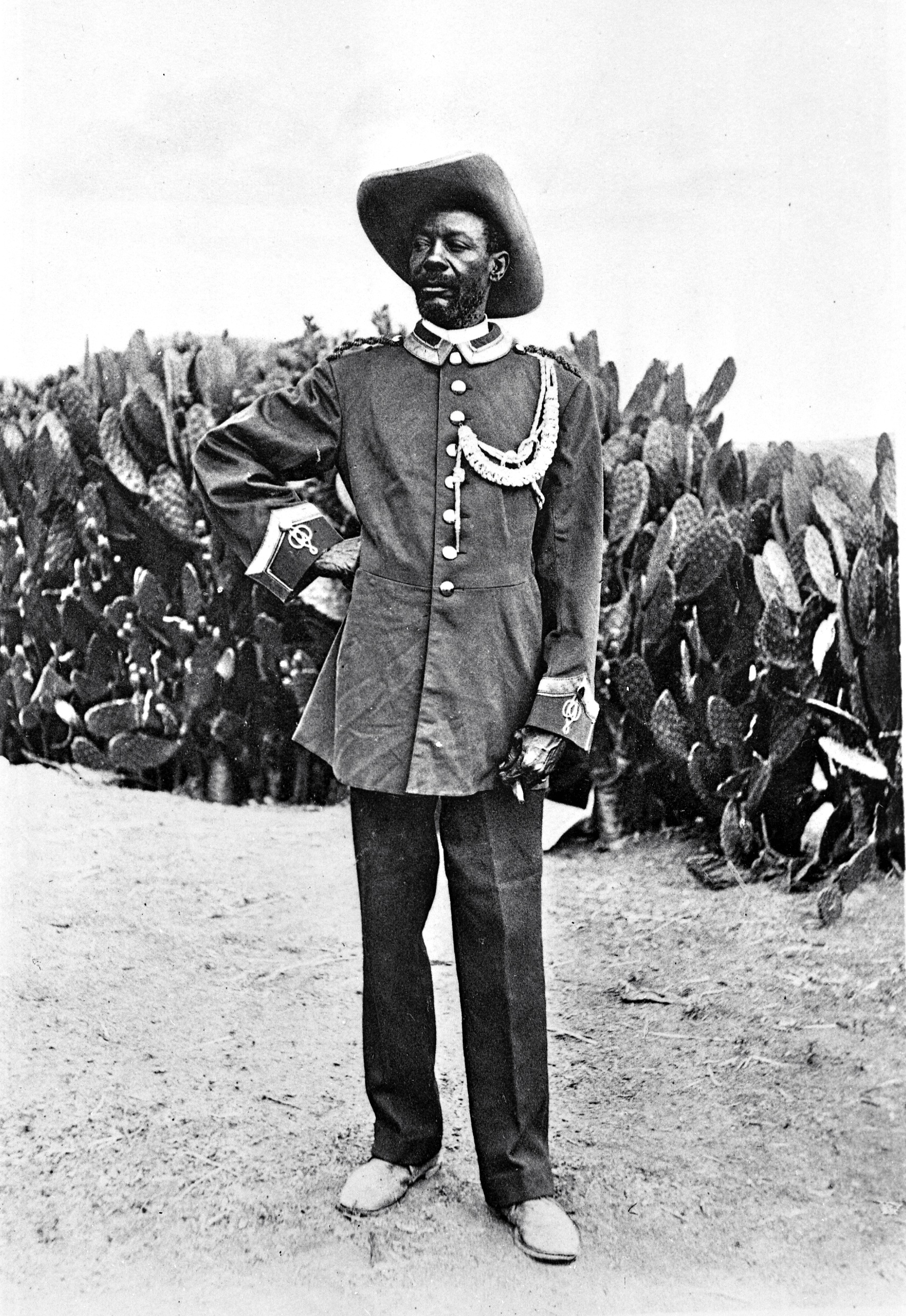

2.3.1. ヘレロ・ナマクア虐殺

20世紀初頭、ドイツ植民地政府によって行われたヘレロ人とナマ人に対するジェノサイドは、ナミビア史における最も悲劇的な出来事の一つである。この虐殺の背景には、ドイツ人入植者の増加に伴う土地収奪と、先住民の権利の抑圧があった。ヘレロ人は伝統的に牧畜を営んでおり、ドイツ人入植者による土地の収用は彼らの生活基盤を脅かした。ナマ人も同様に、ドイツの支配拡大に反発していた。

1904年1月、サミュエル・マハレロに率いられたヘレロ人が蜂起し、ドイツ人入植地を襲撃した。これに対し、ドイツ政府はロタール・フォン・トロータ中将を司令官とする増援部隊を派遣した。同年8月のウォーターバーグの戦いでヘレロ軍は敗北し、多くが水のないカラハリ砂漠へと追い込まれた。トロータは10月2日、「絶滅命令」(Vernichtungsbefehlドイツ語)として知られる布告を出し、ドイツ領内にいる全てのヘレロ人男性を射殺し、女性と子供は砂漠へ追放するよう命じた。この命令は、ヘレロ民族の組織的な絶滅を意図したものであった。

ナマ人もヘンドリック・ヴィットボーイらに率いられて1904年後半からゲリラ戦術で抵抗したが、ドイツ軍の圧倒的な兵力と残虐な戦術の前に次第に追い詰められた。トロータはヘレロ人に対するものと同様の絶滅政策をナマ人にも適用しようとした。戦闘、飢餓、病気、そして強制収容所における劣悪な環境により、多くのヘレロ人とナマ人が命を落とした。強制収容所では、囚人たちは過酷な労働を強いられ、医療も食料も不十分であった。

このジェノサイドの結果、1904年から1908年の間に、ヘレロ人の人口は約8万人から約1万5千人に、ナマ人の人口は約2万人から約1万人に激減したとされる。生き残った人々も土地を奪われ、強制労働に従事させられるなど、厳しい生活を強いられた。

この虐殺は、20世紀における最初のジェノサイドの一つとして国際的に認識されている。独立後のナミビア政府は、ドイツ政府に対し公式な謝罪と賠償を求め続けてきた。2004年にはドイツの開発援助大臣が「道義的・歴史的責任」を認めて謝罪したが、賠償には応じなかった。2015年から両国政府間で公式な交渉が開始され、2021年5月、ドイツ政府はヘレロ・ナマクア虐殺をジェノサイドと公式に認め、ナミビアへの「和解と復興」のための資金として30年間で11.00 億 EURを拠出することを表明した。しかし、この合意は一部のヘレロ・ナマ代表から、賠償ではなく開発援助であること、また交渉過程への当事者の参加が不十分であったことなどを理由に批判されている。この虐殺の記憶は、ナミビアの国民意識やドイツとの関係に今なお大きな影響を与え続けている。

2.4. 南アフリカ委任統治と占領

第一次世界大戦中、ルイス・ボータ将軍率いる南アフリカ軍はドイツ領南西アフリカを占領し、ドイツ植民地政庁を排除した。戦争終結とヴェルサイユ条約の結果、南西アフリカは1990年まで南アフリカの支配下に置かれることになった。当初は国際連盟の委任統治領としてであった。委任統治制度は、旧ドイツおよびオスマン帝国領の連合国による併合を主張する者と、それらの地域が自立するまで国際的な信託統治下に置くことを望む者との間の妥協案として形成された。これにより、南アフリカ政府は南西アフリカの住民が政治的自己決定の準備ができるまで同地域を統治することが許可された。しかし、南アフリカはこの委任統治を事実上の併合と解釈し、南西アフリカの将来の自治のための準備をほとんど行わなかった。

1945年の国際連合国際機関会議の結果、国際連盟は正式に国際連合(UN)に取って代わられ、旧国際連盟委任統治領は信託統治制度に移行することになった。国際連合憲章第77条は、国連信託統治が「現在委任統治下にある地域に適用される」と述べ、さらに「前述の地域のうち、どの地域が信託統治制度の下に置かれ、どのような条件で置かれるかについては、その後の合意事項となる」と規定していた。国連は、すべての旧国際連盟委任統治領を、その独立を見越して国連信託統治理事会に引き渡すよう要請した。南アフリカはこれを拒否し、代わりに国連に対し南西アフリカの正式な併合許可を求め、これに対して相当な批判を受けた。国連総会がこの提案を拒否すると、南アフリカはその意見を無視し、同地域の支配を強化し始めた。国連総会と安全保障理事会は、この問題を国際司法裁判所(ICJ)に付託し、ICJは1949年から1966年にかけて南アフリカ支配の合法性について数々の審議を行った。

南アフリカは1940年代後半から、アパルトヘイト(人種隔離と差別の法制化されたシステム)を南西アフリカに導入し始めた。黒人の南西アフリカ人は、パス法、夜間外出禁止令、および移動を制限する多くの居住規制の対象となった。開発は、南アフリカに隣接する地域の南部に集中し、そこは「警察管区」として知られ、主要な入植地や商業経済活動のほとんどが位置していた。警察管区の外では、先住民は理論上自治を行う部族ホームランドに制限された。

1950年代後半から1960年代初頭にかけて、アフリカの非植民地化の加速と、残存する植民地勢力に対する植民地の自治権付与への圧力の高まりにより、南西アフリカで初期の民族主義政党が形成された。南西アフリカ国民連合(SWANU)や南西アフリカ人民機構(SWAPO)のような運動は、南アフリカの委任統治の正式な終了と地域の独立を主張した。1966年、ICJが南アフリカ支配の問題を審議する法的立場にないと物議を醸す判決を下した後、SWAPOは武装蜂起を開始し、これは南アフリカ国境戦争として知られるより広範な地域紛争へとエスカレートした。

1971年、ナミビアの契約労働者たちは、契約制度に反対し独立を支持するゼネストを主導した。ストライキに参加した労働者の一部は、後に南アフリカ国境戦争の一環としてSWAPOのPLANに加わった。

2.5. 独立までの経緯

SWAPOによる武力闘争が激化するにつれ、国際社会における南アフリカの併合主張の正当性は低下し続けた。国連は、南アフリカが南西アフリカの先住民の道徳的・物質的福祉を確保する義務を怠り、それによって自らの委任統治権を放棄したと宣言した。1968年6月12日、国連総会は、住民の希望に従い、南西アフリカを「ナミビア」と改称する決議を採択した。1969年8月に採択された国際連合安全保障理事会決議269は、南アフリカによるナミビアの継続的な占領を違法と宣言した。この画期的な決定を認識し、SWAPOの武装部門はナミビア人民解放軍(PLAN)と改称された。

ナミビアは、PLANの反乱の後期に、南部アフリカにおける冷戦の代理戦争のいくつかの火種の一つとなった。反乱軍は武器を求め、軍事訓練のためにソビエト連邦に新兵を送った。PLANの戦争努力が勢いを増すにつれて、ソビエト連邦やキューバのような同調的な国々は支援を強化し続け、反乱軍を直接訓練するための顧問を派遣し、より多くの武器と弾薬を供給した。ソビエト、アンゴラ、キューバの軍事援助に依存していたSWAPOの指導部は、1975年までにこの運動を社会主義ブロック内にしっかりと位置づけた。この実際的な同盟は、SWAPOがソビエトの代理であるという外部の認識を強化し、南アフリカとアメリカ合衆国における冷戦のレトリックを支配した。ソビエト連邦は、南アフリカを地域の西側同盟国と見なしていたため、部分的にSWAPOを支援した。

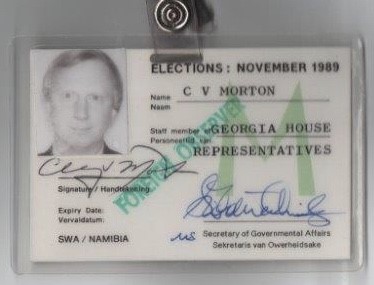

増大する戦争疲労と超大国間の緊張緩和は、ソビエト連邦とアメリカ合衆国双方からの圧力の下、南アフリカ、アンゴラ、キューバに三国協定への同意を強いた。南アフリカは、キューバ軍の地域からの撤退と、アンゴラによるPLANへの全援助停止の約束と引き換えに、ナミビアの独立を承認した。PLANと南アフリカは1988年8月に非公式の停戦協定を採択し、国際連合ナミビア独立支援グループ(UNTAG)がナミビアの和平プロセスを監視し、難民の帰還を監督するために結成された。この停戦は、1989年3月、おそらくUNTAGの指示の誤解の結果としてPLANが最後の領土侵攻を行った後に破られた。その後、反乱軍がアンゴラの外部基地に閉じ込められ、UNTAGによって武装解除され動員解除されるまでという条件で、新たな停戦が課せられた。

11ヶ月の移行期間の終わりまでに、最後の南アフリカ軍はナミビアから撤退し、すべての政治犯は恩赦を受け、人種差別的な法律は廃止され、42,000人のナミビア難民が故郷に戻った。有権者の97%以上が、普通選挙制度の下で行われた同国初の議会選挙に参加した。国連計画には、自由で公正な選挙を確保するための努力として、外国の選挙監視員による監視が含まれていた。SWAPOは、一般投票の57%を獲得し、憲法制定議会で過半数の議席を獲得した。これにより同党は41議席を得たが、単独で憲法を起草できる3分の2の多数には至らなかった。

ナミビア憲法は1990年2月に採択された。これには人権保護、私有財産の国家収用に対する補償が盛り込まれ、独立した司法府、立法府、そして大統領行政府(憲法制定議会は国民議会となった)が設立された。ナミビアは1990年3月21日に正式に独立した。サム・ヌジョマが、南アフリカのネルソン・マンデラ(前月に釈放されたばかり)および20人の国家元首を含む147カ国の代表者が出席した式典で、初代ナミビア大統領として宣誓就任した。1994年、南アフリカで初の多人種選挙が行われる直前に、同国はウォルビスベイをナミビアに割譲した。

2.6. 独立以後

独立以来、ナミビアは白人少数派によるアパルトヘイト支配から議会制民主主義への移行を完了した。複数政党制民主主義が導入され、維持されており、地方、地域、国政選挙が定期的に開催されている。いくつかの登録政党が活動し、国民議会に議席を有しているが、独立以来すべての選挙でSWAPOが勝利を収めている。サム・ヌジョマ大統領の15年間の統治から、2005年の後継者ヒフィケプニェ・ポハンバへの移行は円滑に行われた。

独立以来、ナミビア政府は国民和解政策を推進してきた。解放戦争中にいずれの側で戦った者に対しても恩赦を発令した。アンゴラ内戦が波及し、同国北部に住むナミビア人に悪影響を及ぼした。1998年、ナミビア国防軍(NDF)の部隊が南部アフリカ開発共同体(SADC)派遣団の一部としてコンゴ民主共和国に派遣された。1999年、中央政府は北東部のカプリビ回廊における分離独立の試みを鎮圧した。カプリビ紛争は、ミシャケ・ムヨンゴ率いる反乱グループであるカプリビ解放軍(CLA)によって開始された。彼らはカプリビ回廊の分離独立と独自の社会形成を望んでいた。

2007年、トゥウェイフルフォンテーンが、アフリカ大陸で最も多くの岩面彫刻が集中する先史時代の遺跡として、UNESCO世界遺産(文化遺産)に登録された。2014年12月、与党SWAPOの候補者であるハーゲ・ガインゴブ首相が大統領選挙で勝利し、得票率87%を獲得した。前任のヒフィケプニェ・ポハンバ大統領もSWAPO所属で、憲法で認められた最大2期を務めた。2019年12月、ハーゲ・ガインゴブ大統領は再選され、2期目を迎え、得票率56.3%を獲得した。2024年2月4日、ハーゲ・ガインゴブ大統領が死去し、副大統領のナンゴロ・ムブンバが直ちにナミビアの新大統領として就任し、2025年3月に任期満了となる故大統領の残りの任期を務めることになった。SWAPO初の女性大統領候補であるネトゥンボ・ナンディ=ンダイトワは、2024年の選挙で得票率57%を獲得し、勝利宣言を行った。

3. 地理

ナミビアの地理的位置、地形的特徴、主要地域及び自然環境について説明する。国土は広大で多様な景観を持ち、乾燥した気候が特徴的である。

3.1. 地形

ナミビアの国土面積は82.56 万 km2で、世界で34番目に大きい国である(ベネズエラに次ぐ)。大部分が南緯17度から29度(一部は17度以北)、東経11度から26度の間に位置する。ナミビアの地形は、一般的に5つの主要な地理的地域に分けられ、それぞれが特徴的な非生物的条件と植生を持っている。これらの地域間にはある程度の重複や変動が見られる。

1. 中央高原 (Central Plateau):国土の中央部を南北に走り、北西はスケルトン・コースト、南西はナミブ砂漠とその海岸平野、南はオレンジ川、東はカラハリ砂漠に接している。この高原地帯は、ナミビアの最高地点であるブランドバーグ山のケーニヒシュタイン峰(標高2606 m)を擁する。ウィントフック首都圏もこの高原に位置する。

2. ナミブ砂漠 (Namib Desert):ナミビアの海岸線全体に沿って広がる、極度に乾燥した礫砂漠と砂丘地帯。幅は100 kmから200 kmに及ぶ。ナミブ砂漠内の地域には、北部のスケルトン・コーストとカオコランド、中央海岸沿いの広大なナミブ砂海が含まれる。その砂丘は世界で最も高いものの一つである。

3. 大断層崖 (Great Escarpment):海岸低地から内陸の中央高原へと急激に高度を上げる地形。標高は急速に2000 mを超える。冷たい大西洋の水から離れるにつれて、内陸部では平均気温と気温差が大きくなり、海岸沿いの霧は徐々に減少する。この地域は岩が多く土壌は未発達だが、ナミブ砂漠よりは生産性が高い。夏の風が断層崖を越える際に水分が凝結し、降水をもたらす。

4. ブッシュフェルト (Bushveld):ナミビア北東部、アンゴラとの国境沿いおよびカプリビ回廊に見られる。この地域は国内の他の地域よりも著しく降水量が多く、年間平均約400 mmの雨が降る。地形は概して平坦で、土壌は砂質であり、保水力が低く農業には限界がある。

5. カラハリ砂漠 (Kalahari Desert):南アフリカとボツワナにもまたがる乾燥地域で、ナミビアのよく知られた地理的特徴の一つ。カラハリは一般的に砂漠として知られているが、実際には緑豊かな地域や厳密には砂漠ではない場所も含む、多様な局所的環境を有している。サキュレント・カルー地域には5,000種以上の植物が生育しており、そのほぼ半分が固有種である。世界の多肉植物の約10%がこのカルー地域に見られる。この高い生産性と固有性の理由は、降水量の比較的な安定性にあるかもしれない。

ナミビアの海岸砂漠は世界で最も古い砂漠の一つである。陸風によって形成された砂丘は世界で最も高い。大西洋の冷たい海水がアフリカの熱い気候と接する海岸線の位置のため、しばしば非常に濃い霧が海岸沿いに発生する。海岸近くには砂丘の起伏に植生が見られる地域もある。ナミビアは豊かで未開発の沿岸および海洋資源を有している。

3.2. 気候

ナミビアは南緯17度から25度の間に位置し、気候的には亜熱帯高圧帯の範囲にある。全体的な気候は乾燥しており、亜湿潤(年間平均降水量500 mm以上)から半乾燥(300 mmから500 mm)、乾燥(150 mmから300 mm、これら3地域は西部の大断層崖の内陸側)、そして極乾燥の海岸平野(100 mm未満)へと変化する。最高気温は地域全体の標高によって抑制されており、最南部のヴァルムバートなどで40 °Cを超える気温が記録される程度である。

典型的な亜熱帯高圧帯の影響で、晴天の日が多く、年間300日以上の日照がある。国土のほぼ中央を南回帰線が横切っている。冬(6月~8月)は概して乾燥している。雨季は夏に2回あり、9月~11月の小雨季と、2月~4月の大雨季である。湿度は低く、平均降水量は海岸砂漠のほぼゼロからカプリビ回廊の600 mm以上までと様々である。降水量は非常に変動しやすく、干ばつが頻繁に発生する。2006/07年の夏には、降水量が年間平均を大幅に下回った。2019年5月には、ナミビアは干ばつに対応して非常事態を宣言し、同年10月にはさらに6ヶ月間延長した。

沿岸地域の天候と気候は、大西洋の冷たい北上するベンゲラ海流に支配されており、これが非常に少ない降水量(年間50 mm以下)、頻繁な濃霧、そして国内の他の地域よりも全体的に低い気温の原因となっている。冬には時折、Bergwindベルクヴィントドイツ語(ドイツ語で「山の風」)またはOosweerオースウェールアフリカーンス語(アフリカーンス語で「東の天気」)として知られる状態が発生し、内陸から海岸に向かって熱く乾燥した風が吹く。海岸背後地が砂漠であるため、これらの風は砂嵐に発展し、衛星画像でも確認できる砂の堆積物を大西洋に残すことがある。

中央高原とカラハリ地域では、日中の気温差が大きく、最大で30 °Cに達することもある。

エフンジャと呼ばれる、国土北部の年間季節洪水は、しばしばインフラへの損害だけでなく人命の損失も引き起こす。これらの洪水の原因となる雨はアンゴラで発生し、ナミビアのクヴェライ-エトーシャ盆地に流れ込み、そこのオシャナ(オシワンボ語で氾濫原)を満たす。これまでに最悪の洪水は2011年3月に発生し、21,000人が避難した。

3.3. 水資源

ナミビアはサハラ以南アフリカで最も乾燥した国であり、主に地下水に依存している。年間平均降水量は約350 mmで、最も降水量が多いのは北東部のカプリビ回廊(年間約600 mm)であり、西および南西方向に向かって減少し、海岸部では年間50 mm以下になる。恒久河川は、南アフリカ、アンゴラ、ザンビアとの国境、およびカプリビ回廊のボツワナとの短い国境にのみ見られる。国内の内陸部では、地表水は例外的な降雨後に河川が氾濫する夏季にのみ利用可能である。それ以外の場合、地表水はこれらの季節的な洪水とその流出水を貯留・堰き止めるいくつかの大規模な貯水ダムに限られている。恒久河川の近くに住んでいない人々や貯水ダムを利用しない人々は、地下水に依存している。鉱業、農業、観光業など、良好な地表水源から遠く離れた孤立したコミュニティや経済活動でさえ、国土のほぼ80%で地下水から供給を受けることができる。

過去1世紀の間にナミビアでは10万本以上のボーリング孔が掘削された。これらのボーリング孔の3分の1は水が出なかった。2012年には、アンゴラとナミビアの国境の両側にまたがるオハングウェナIIと呼ばれる帯水層が発見された。これは、現在の(2018年時点の)消費率で、北部の80万人に400年間水を供給できると推定されている。専門家は、ナミビアには7720 km3の地下水があると推定している。

ナミビアの汚水再生プロジェクトは、市民に安全な飲料水を提供するだけでなく、年間6%の生産性向上にも貢献している。全ての汚染物質や不純物は、残留塩素処理、オゾン処理、限外ろ過膜を含む最先端の「マルチバリア」技術を用いて除去される。また、高品質で安全な飲料水を確保するために、プロセス全体を通じて厳格な生物モニタリング手法も用いられている。

2023年6月8日、ナミビアは南部アフリカ諸国として初めて、またアフリカで8番目の国として、国境を越える水路と国際湖沼の保護と利用に関する条約(国連水条約)に加盟した。

3.4. 野生動物と自然保護

ナミビアは、その憲法において保全と天然資源の保護を具体的に言及している世界でも数少ない国の一つである。憲法第95条は、「国家は、生態系、必須の生態学的プロセス、およびナミビアの生物多様性の維持、ならびに現在および将来のすべてのナミビア人の利益のために持続可能な方法で生物天然資源を利用することを目的とした国際政策を採用することにより、国民の福祉を積極的に促進し維持するものとする」と定めている。

1993年、ナミビアの新政府は、アメリカ合衆国国際開発庁(USAID)から「有限環境における生活(LIFE)」プロジェクトを通じて資金援助を受けた。環境・観光省は、USAID、絶滅危惧野生生物トラスト、世界自然保護基金(WWF)、カナダ大使基金などの組織からの財政支援を受け、コミュニティベースの天然資源管理(CBNRM)支援体制を形成している。このプロジェクトの主な目標は、地域コミュニティに野生生物管理と観光の権利を与えることにより、持続可能な天然資源管理を促進することである。

ナミビアには、リカオン、ディクディク、絶滅危惧種のクロサイなど、多様な野生生物が生息している。陸生哺乳類は200種、鳥類は645種、魚類は115種が確認されている。

主要な国立公園としては、エトーシャ国立公園、ナミブ=ナウクルフト国立公園、スケルトン・コースト国立公園などがあり、それぞれ独自の生態系と景観を誇っている。エトーシャ国立公園は広大な塩性低地(エトーシャパン)を中心とし、多種多様な大型哺乳類や鳥類の重要な生息地となっている。ナミブ=ナウクルフト国立公園は、世界的に有名なソススフレイの赤い砂丘群や、セスリエムキャニオンを含み、乾燥適応した動植物が見られる。これらの保護区は、生物多様性の保全だけでなく、エコツーリズムを通じた地域経済への貢献も期待されている。

4. 政治

ナミビアは、大統領を中心とする共和制であり、立法府、行政府、司法府の三権分立に基づく複数政党制の民主主義国家である。このセクションでは、ナミビアの政府構造、行政区画、そして人権状況について詳述する。

4.1. 政府構造

ナミビアは、単一制、半大統領制の代表民主制の共和国である。ナミビアの大統領は5年の任期で選出され、国家元首であると同時に政府の長でもある。政府の全メンバーは、個々にかつ集団として立法府に対して責任を負う。

ナミビアの憲法は、国の政府機関として以下を定めている:

- 行政府:行政権は大統領と内閣によって行使される。大統領は首相と閣僚を任命する。

- 立法府:ナミビアは両院制の議会を有し、国民議会を下院、国民評議会を上院とする。国民議会は72議席(比例代表制で選出)と大統領が任命する8議席(議決権なし)の計80議席で構成され、任期は5年である。国民評議会は14の各州議会から選出された各州2名ずつの代表、計28名で構成され、任期は5年である。国民評議会は国民議会が可決した法案を審査し、修正案を提案したり差し戻したりする権限を持つ。

- 司法府:ナミビアは、国家の名において法を解釈し適用する裁判所システムを有する。最高裁判所を頂点とし、高等裁判所、下級裁判所(地方裁判所、治安判事裁判所など)が設置されている。司法の独立は憲法で保障されている。最高裁判所長官はピーター・シヴテである。(2024年時点)

憲法はナミビア政府に複数政党制を想定していたが、1990年の独立以来、SWAPO党が優位政党となっている。2023年のV-Dem民主主義指数によると、ナミビアは選挙民主主義において世界で66位、アフリカでは8位にランクされている。

現職の大統領はナンゴロ・ムブンバ(2024年2月就任)、副大統領はネトゥンボ・ナンディ=ンダイトワ、首相はサーラ・クーゴンゲルワである。(2024年時点)

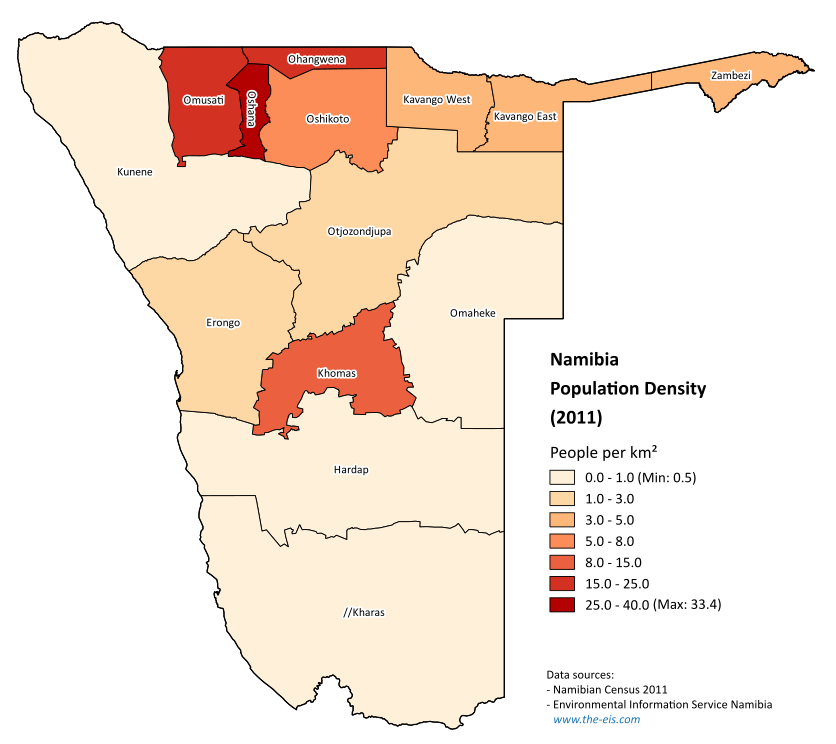

4.2. 行政区画

ナミビアは14の州(Region英語、リージョン)に分けられており、これらはさらに121の選挙区(Constituency英語、コンスティテュエンシー)に細分化されている。ナミビアの行政区画は「境界画定委員会」によって提案され、国民議会によって承認または否認される。建国以来、4つの境界画定委員会がその作業を行い、最後の委員会は2013年にアルフレッド・シボレカ判事の議長の下で行われた。最も都市化され経済的に活発な州は、首都ウィントフックを擁するホマス州と、ウォルビスベイおよびスワコプムントを擁するエロンゴ州である。

以下は、2023年のナミビア人口・住宅センサスによる統計である。

| 州 | 人口 (2023年) | 人口密度 (人/km2) | 平均世帯人数 |

|---|---|---|---|

| ホマス | 494,605 | 13.4 | 3.3 |

| オハングウェナ | 337,729 | 31.5 | 4.8 |

| オムサティ | 316,671 | 11.9 | 4.2 |

| オシコト | 257,302 | 6.7 | 4.1 |

| エロンゴ | 240,206 | 3.8 | 3.1 |

| オシャナ | 230,801 | 26.7 | 3.7 |

| オチョソンデュパ | 220,811 | 2.1 | 3.6 |

| カバンゴ東 | 218,421 | 9.1 | 5.3 |

| ザンベジ | 142,373 | 9.7 | 3.7 |

| カバンゴ西 | 123,266 | 5.0 | 5.5 |

| クネネ | 120,762 | 1.0 | 3.8 |

| ハルダプ | 106,680 | 1.0 | 3.6 |

| カラス | 109,893 | 0.7 | 3.1 |

| オマヘケ | 102,881 | 1.2 | 3.3 |

州議会議員は、各選挙区の住民による秘密投票(地方選挙)を通じて直接選出される。

ナミビアの地方自治体は、市(パート1またはパート2)、町議会、または村の形をとることができる。

4.3. 人権

ナミビアはアフリカで最も自由で民主的な国の一つと評価されており、政府は人権と自由を維持・保護している。しかし、政府の汚職、政策の遅滞、刑務所の過密状態といった重大な問題も存在する。また、難民の自由な移動は許可されていない。

かつてナミビアでは同性愛行為は違法とされていたが、2024年にウィントフック高等裁判所が男性間の同性愛行為禁止を違憲と判断した。それ以前も、この法律は実際には施行されていなかった。性的少数者(LGBT)に対する差別や不寛容は、特に農村部で広まっている。都市部では概ね中立的または支持的で、LGBT専門のクラブやイベントも少数ながら存在する。2023年には最高裁判所が、ナミビア国外で合法的に成立した同性結婚は政府によって承認されなければならないとの判決を下した。一部のナミビア政府高官や著名人、例えばオンブズマンのジョン・ウォルターズやモニカ・ゲインゴス元大統領夫人は、ソドミー法と同性愛の非犯罪化を求め、LGBTの権利を支持する立場を表明していた。

女性に対する暴力と家庭内暴力は依然として深刻な問題であり、2018年の報告によると、15歳から49歳の女性の32%が配偶者やパートナーからの暴力を経験し、男性の29.5%が妻やパートナーに対する身体的虐待を容認できると考えている(主に農村部)。ナミビア憲法は女性の権利、自由、平等を保障しており、与党SWAPOは政府における男女双方の公正なバランスと、ナミビア政府における女性の平等な代表を確保するための「ゼブラシステム」を採択している。

先住民の権利に関しては、特にサン人やヒンバ人のコミュニティが、土地へのアクセス、資源利用、教育、医療サービスといった面で依然として疎外されている状況が指摘されている。政府はこれらの問題に対処するための政策を進めているが、その効果は限定的であるとの批判もある。

社会経済的不平等はナミビアの大きな課題であり、ジニ係数で示される所得格差は世界でも有数の高さである。この不平等の背景には、アパルトヘイト時代の遺産や、資源の偏在、教育機会の不均等などがある。これらの人権問題の解決には、法制度の整備だけでなく、社会全体の意識改革や経済構造の変革が求められている。

5. 軍事

ナミビア国防軍(Namibian Defence Force英語、NDF)は、ナミビアの領土と国益を防衛する任務を担う。NDFは陸軍、空軍、海軍から構成される。2023年のGlobal Firepower Indexによると、ナミビアの軍事力は世界145カ国中123位、アフリカ34カ国中28位と評価されており、比較的弱いとされている。それにもかかわらず、国防省への政府支出はナミビアドルで588.50 億 NAD(2019年度予算、前年度比1.2%減)に達しており、各省庁の中で4番目に高い予算配分を受けている。

ナミビア憲法は軍の役割を「領土と国益の防衛」と定義している。NDFは、23年間にわたるブッシュウォー(独立戦争)で敵対した旧勢力、すなわちナミビア人民解放軍(PLAN)と旧南西アフリカ領土軍(SWATF)の統合によって形成された。イギリス政府がこれらの部隊の統合計画を策定し、NDFの訓練を開始した。NDFは小規模な司令部と5つの大隊で構成される。

独立後3ヶ月間、国際連合ナミビア独立支援グループ(UNTAG)のケニア歩兵大隊がナミビアに残り、NDFの訓練と北部の安定化を支援した。ナミビア国防省によると、男女双方の兵士数は7,500人を超えないものとされている。

NDFの最高司令官は、マーティン・カンブル・ピネハス航空中将である(2020年4月1日付)。

ナミビアは地域内に敵対国を持たないが、国境や建設計画に関するいくつかの紛争に関与してきたことがある。

2017年、ナミビアは国連の核兵器禁止条約に署名した。

ナミビア国防軍は、国際平和維持活動にも参加しており、アフリカ連合(AU)や国連のミッションに部隊を派遣した実績がある。国内では、災害救助やインフラ整備支援などの民生支援活動も行っている。

6. 国際関係

ナミビアは大部分において独立した外交政策を追求しており、独立闘争を支援した国々、特にキューバとの継続的な友好関係を維持している。小規模な軍隊と脆弱な経済を持つナミビア政府にとって、主要な外交政策上の関心事は、南部アフリカ地域内での連携強化である。南部アフリカ開発共同体(SADC)のメンバーとして、ナミビアはより大きな地域統合を声高に主張している。1990年4月23日に国連の160番目の加盟国となり、独立と同時にイギリス連邦の50番目の加盟国となった。

6.1. 南アフリカ共和国との関係

ナミビアは歴史的に南アフリカ共和国と深いつながりを持つ。かつて南アフリカの委任統治領(事実上の植民地)であった経緯から、独立後も両国関係は政治的、経済的、社会的に緊密である。ナミビア経済は南アフリカ経済に大きく依存しており、貿易、投資、通貨(ナミビア・ドルは南アフリカ・ランドと等価でペッグされている)の面で密接に結びついている。南部アフリカ関税同盟(SACU)のメンバーでもあり、関税収入の分配などを通じて経済的な恩恵も受けている。独立後、アパルトヘイト時代の対立関係は解消され、民主的な隣国として協力関係を築いている。国境管理、水資源管理、インフラ整備(特に交通網)などで協力が進められている。しかし、過去の支配関係や経済的依存構造から、ナミビア側には一定の警戒感も存在する。

6.2. ドイツとの関係

ナミビアとドイツの関係は、19世紀末から20世紀初頭にかけてのドイツによる植民地支配の歴史、特にヘレロ・ナマクア虐殺という悲劇的な出来事によって深く刻印されている。独立後、ドイツはナミビアの主要な開発援助国の一つとなり、経済協力、技術支援、教育分野での交流が行われている。ヘレロ・ナマクア虐殺に関して、ドイツ政府は2004年に当時の開発援助大臣が道義的責任を認めて謝罪し、2021年には公式にジェノサイドであったことを認め、ナミビアへの「和解と復興」のための資金拠出を表明した。しかし、この合意は賠償の形式や金額、交渉プロセスを巡り、被害者子孫の一部からは批判も出ている。歴史認識問題は依然として両国関係の重要なテーマであり続けているが、経済的・文化的な結びつきは強く、多くのドイツ系ナミビア人が生活し、ドイツ語も広く使用されている。

6.3. 中華人民共和国との関係

近年、中華人民共和国(中国)はナミビアにとって経済的に重要なパートナーとなっている。中国からの投資はインフラ開発(道路、港湾、公共施設など)、鉱物資源開発、建設業などの分野で増加している。ナミビアは中国の「一帯一路」構想にも関心を示している。両国間の貿易も拡大しており、ナミビアは中国にとってアフリカにおける資源調達先の一つとなっている。一方で、中国の経済的影響力増大に伴い、労働問題(中国人労働者と現地労働者の間の待遇差など)、環境への影響、ナミビアの対中債務の増加といった懸念も指摘されている。また、野生生物の違法取引(象牙やサイの角など)に中国人が関与する事例も報告されており、ナミビア政府は対策を強化している。

6.4. その他の国・機関との関係

ナミビアは、アンゴラ、ボツワナ、ザンビアといった近隣諸国と良好な関係を維持しており、SADCを通じて地域協力に積極的に参加している。アンゴラとは国境を接し、独立闘争時代にはSWAPOの拠点となった歴史的経緯から深いつながりがある。ボツワナとは、国境画定や水資源利用に関して過去に小規模な紛争があったものの、現在は概ね安定した関係にある。

日本とは、独立以来友好関係にあり、日本はナミビアに対して経済協力や技術支援を行ってきた。特に水産資源管理、教育、職業訓練などの分野で協力実績がある。

大韓民国とも外交関係を有し、経済・文化交流が進められている。

ナミビアは、国際連合、アフリカ連合(AU)、イギリス連邦といった国際機関のメンバーであり、国際社会における多国間協調を重視している。また、世界銀行、国際通貨基金(IMF)などからの開発支援も受けている。

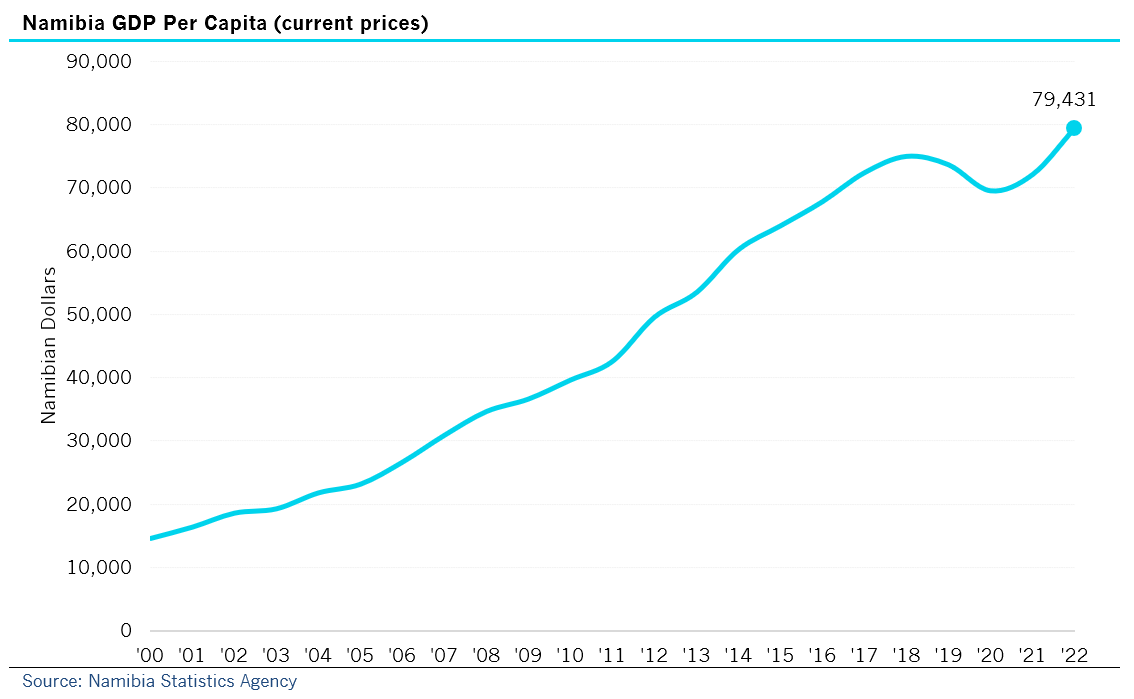

7. 経済

ナミビア経済は、鉱業、農業、漁業、観光業に大きく依存している。独立以来、一定の経済成長を遂げてきたものの、依然として高い失業率、著しい所得格差、貧困といった深刻な社会経済的問題に直面している。これらの課題の背景には、アパルトヘイト時代の構造的な不平等や、乾燥した気候、国際市場の変動に左右されやすい経済構造などがある。社会的公正や環境の持続可能性を確保しつつ、経済成長を達成することがナミビアの重要な政策目標となっている。

7.1. 主要産業

ナミビア経済を構成する核心的な産業分野の現状と経済的重要性を紹介する。鉱業、農業・牧畜業、観光業がナミビア経済の屋台骨を支えている。

7.1.1. 鉱業・エネルギー

鉱業はナミビア経済にとって最も重要な部門の一つであり、輸出収入と国内総生産(GDP)の大きな割合を占めている。ナミビアは、特にダイヤモンドとウランの主要な生産国として世界的に知られている。

- ダイヤモンド:ナミビアのダイヤモンドは、主に海岸沿いの漂砂鉱床から採掘され、その品質の高さで評価されている。デビアス社との合弁事業であるナムデブ社が主要な採掘企業である。ダイヤモンド産業は、輸出収入の大部分を占め、政府の歳入にも大きく貢献している。しかし、採掘活動が生態系に与える影響や、利益配分の公平性といった課題も指摘されている。

- ウラン:ナミビアは世界有数のウラン生産国であり、ロッシング鉱山やフサバ鉱山などが稼働している。ウランは主に輸出され、原子力発電の燃料として利用される。ウラン価格の変動や、採掘に伴う環境汚染(水質汚染、放射性廃棄物など)、労働者の健康被害などが懸念されている。政府は環境規制の強化や、地域社会への利益還元に努めている。

- その他の鉱物資源:ダイヤモンドとウラン以外にも、ナミビアは金、銀、銅、鉛、亜鉛、スズ、蛍石、マンガン、大理石などを産出する。これらの鉱物資源の開発も経済に貢献しているが、国際市況の変動に左右されやすい。近年では、オフショアでの石油・ガス探査も進められており、新たな資源開発の可能性が期待されている。

- エネルギー産業:ナミビアの電力供給は、国内の水力発電(クネネ川のルイヴァ・ファル発電所など)と火力発電に加え、主に南アフリカからの輸入に依存している。再生可能エネルギー(太陽光、風力)の導入も進められているが、まだ規模は小さい。電力供給の安定化とコスト削減、輸入依存からの脱却が課題となっている。

鉱業部門における労働者の権利保護や、環境負荷の低減は、持続可能な開発のための重要な課題である。政府は、鉱業政策を通じて、外国投資の誘致と国内産業の育成、環境基準の遵守、地域社会への貢献をバランス良く進めることを目指している。

7.1.2. 農業・牧畜業

ナミビアの人口の約半数が農業(主に自給自足農業)で生計を立てているが、食料の一部は依然として輸入に頼っている。一人当たりのGDPはアフリカの最貧国の5倍であるにもかかわらず、ナミビア国民の大多数は農村部に住み、自給自足的な生活を送っている。ナミビアは世界で最も所得格差が大きい国の一つであり、その一因として、都市経済と、より現金に依存しない農村経済が存在することが挙げられる。したがって、格差の数値には、実際には正規経済に生存を依存していない人々も含まれている。耕作可能な土地はナミビアの1%未満(約0.97%)に過ぎないが、人口のほぼ半分が農業に従事している。

- 主要農作物:乾燥した気候のため、大規模な穀物栽培は限られている。主にトウモロコシ、モロコシ、ミレットなどが、降雨量が比較的多い北部地域や灌漑施設のある地域で栽培されている。ナツメヤシやブドウ(特にオレンジ川沿い)などの果物の栽培も行われている。

- 牧畜業:農業生産額の大部分を占めるのが牧畜業である。主にウシとヒツジ(特にカラクール種)が飼育されている。牛肉は国内消費だけでなく、南アフリカやヨーロッパへも輸出されている。カラクール種の羊毛(ペルシャラム)は、かつては重要な輸出品であったが、近年は需要が減少している。広大な放牧地が必要となるため、土地利用に関する問題が生じやすい。

- 土地改革問題:ナミビアの農業における最大の課題の一つが土地改革である。植民地時代およびアパルトヘイト時代に形成された不平等な土地所有構造(少数の白人大規模農家が良質な土地の大部分を所有)の是正が、独立以来の重要政策となっている。政府は「willing-seller, willing-buyer(売り手よし、買い手よし)」原則に基づき、商業農地を買い上げて黒人小規模農家や共同体に再分配する政策を進めているが、その進捗は遅く、土地なし層の不満は依然として高い。土地改革の遅れは、社会的不安定や経済格差の一因ともなっている。

- 持続可能な農法:乾燥・半乾燥地域が国土の大部分を占めるため、水資源の効率的な利用や土壌保全といった持続可能な農法の導入が不可欠である。過放牧による土地の劣化や砂漠化の進行も懸念されており、保全型農業やコミュニティベースの資源管理プログラムが推進されている。

農業は、多くの国民の雇用と食料安全保障を支える基幹産業であるが、気候変動による干ばつの頻発化や、土地所有問題、市場アクセスの困難さなど、多くの課題に直面している。

7.1.3. 観光業

観光業はナミビア経済の主要な柱の一つであり、GDPへの貢献度は14.5%に達し、直接的・間接的に数万人の雇用(全雇用の18.2%)を創出し、年間100万人以上の観光客を受け入れている。ナミビアはアフリカにおける主要な観光目的地の一つであり、特に広大な手つかずの自然景観と多様な野生動物を特徴とするエコツーリズムで知られている。

- 主要な観光資源:

- 自然景観**:世界最古の砂漠と言われるナミブ砂漠(ソススフレイの赤い砂丘群、デッドフレイなど)、アフリカ第2の規模を誇るフィッシュ川キャニオン、北部のエトーシャ国立公園(広大な塩性低地とそこに集まる野生動物)、カプリビ回廊の緑豊かな湿地帯、スケルトン・コーストの荒涼とした海岸線などが代表的である。

- 野生動物**:アフリカゾウ、ライオン、サイ(クロサイ、シロサイ)、キリン、シマウマ、スプリングボック、オリックスなど、多種多様な大型哺乳類が生息している。特にエトーシャ国立公園は野生動物観察(サファリ)のメッカとして人気が高い。また、ナミビアはクロサイの保護において世界的に重要な役割を担っている。

- 文化・歴史遺産**:トゥウェイフルフォンテーンの岩面彫刻(UNESCO世界遺産)、ドイツ植民地時代の建築様式が残るスワコプムントやリューデリッツの街並み、ヒンバ族などの伝統文化も観光客を惹きつけている。

- 観光産業の現状:エコツーリズム、アドベンチャーツーリズム(サンドボード、スカイダイビング、4WDツアーなど)、狩猟ツーリズム(トロフィーハンティング)などが盛んである。宿泊施設としては、ロッジ、キャンプサイト、ホテルなどが整備されている。

- 経済的貢献度:観光業は外貨獲得の重要な手段であり、GDPや雇用創出に大きく貢献している。特に地方においては、観光収入が地域経済の活性化につながっている。

- 地域社会への影響:コミュニティベースの観光(Community-Based Tourism, CBT)が推進されており、地域住民が観光事業に主体的に関与し、その利益を享受できるような取り組みが進められている。これにより、自然保護と貧困削減の両立を目指している。しかし、観光開発による環境負荷や、利益配分の不均衡といった課題も存在する。持続可能な観光の推進が重要視されている。

最も訪問者の多い場所には、首都ウィントフック、カプリビ回廊、フィッシュ川キャニオン、ソススフレイ、スケルトン・コースト公園、セスリエム、エトーシャ塩湖、そして沿岸都市のスワコプムント、ウォルビスベイ、リューデリッツが含まれる。

7.2. 社会基盤

交通、通信、エネルギー供給、水供給及び衛生施設など、ナミビアの主要な社会基盤の現状を概説する。広大な国土と低い人口密度という条件下で、これらのインフラ整備は国家開発の重要な課題である。

7.2.1. 交通・通信

ナミビアの交通網は、アフリカ大陸横断自動車道であるトリポリ・ケープタウン・ハイウェイやトランス・カラハリ回廊が通過するなど、南部アフリカ地域における交通の要衝としての役割も担っている。しかし、国内の広大な地域をカバーするには、さらなる整備と維持管理が求められる。

- 道路:主要都市間を結ぶ国道は比較的よく整備されており、アスファルト舗装されている区間も多い。しかし、地方の道路は未舗装区間が多く、雨季には通行が困難になる場合もある。道路網の総延長は約4.18 万 km(2000年代初頭のデータ)であり、そのうち舗装路は約4572 kmである。南アフリカからの輸入品の約4/5が通過する中央高原は、人口密度の高い北部から南アフリカへの輸送回廊として機能している。

- 鉄道:ナミビアの鉄道網は総延長約2382 km(狭軌)で、主に貨物輸送(鉱産物など)に利用されている。旅客輸送も行われているが、本数は少ない。主要路線は、南アフリカとの国境からウィントフックを経由してウォルビスベイ、スワコプムント、ツメブ、グルートフォンテインなどを結んでいる。老朽化した設備の更新や路線の延伸が課題となっている。

- 港湾:主要な港はウォルビスベイ港であり、ナミビアの国際貿易の玄関口となっている。コンテナターミナルや各種貨物取扱施設が整備されており、近隣の内陸国(ボツワナ、ザンビア、ジンバブエなど)の物流拠点としての役割も担っている(ウォルビスベイ回廊)。リューデリッツ港は比較的小規模で、主に漁業や沿岸貿易に利用されている。

- 空港:国際空港は首都ウィントフック近郊のウィンドフック・ホセア・クタコ国際空港であり、アフリカ域内やヨーロッパへの路線が就航している。ウィントフック市内には国内線中心のウィンドフック・エロス空港もある。その他、ウォルビスベイ、リューデリッツ、オンダングアなどにも地方空港がある。

- 通信:固定電話網は国有企業のテレコム・ナミビアによって運営されているが、普及率は低い。一方、携帯電話の普及は急速に進んでおり、複数の事業者がサービスを提供している。インターネットの普及も進んでいるが、都市部と農村部での格差が大きい。ブロードバンド接続の環境整備が課題となっている。

7.2.2. 水供給と衛生

ナミビアにおける唯一のバルク水供給者はナムウォーターであり、各自治体に水を販売し、自治体はそれぞれの配水網を通じて供給している。農村地域では、農業・水・土地改革省の農村水道局が飲料水供給を担当している。

国連は2011年に、ナミビアが1990年の独立以来、水アクセス網を大幅に改善したと評価した。しかし、人口の大部分は、法外に高い消費コストと、農村部における住居と給水ポイント間の長距離のため、これらの資源を利用することができない。その結果、多くのナミビア人は遠く離れた給水ポイントよりも伝統的な井戸を好む。

安全な水へのアクセス改善努力と比較して、ナミビアは適切な衛生設備の提供において遅れをとっている。これにはトイレ施設がない学校が298校含まれる。子供の死亡の50%以上が水、衛生設備、または衛生状態の欠如に関連しており、23%は下痢だけで死亡している。国連は同国における「衛生危機」を特定している。

上流・中流階級の家庭の住居を除き、ほとんどの住宅地域で衛生設備は不十分である。個人の水洗トイレは、その水の消費量と設置費用のため、タウンシップのほぼすべての住民にとって高すぎる。その結果、改善された衛生設備へのアクセスは独立以来あまり増加していない。ナミビアの農村部では、人口の13%が基本的な衛生設備以上を利用しており、1990年の8%から増加した。ナミビアの住民の多くは、排便後に茂みに投げ捨てられるビニール袋「フライング・トイレ」に頼らざるを得ない。住宅地に近い開けた場所での排尿や排便の利用は非常に一般的であり、主要な健康上の危険として特定されている。

7.3. 経済的課題

ナミビアは独立以来、政治的安定と一定の経済成長を達成してきたものの、依然として深刻な経済的・社会的課題に直面している。これらの課題は相互に関連し合っており、持続可能な開発と国民生活の向上を阻む要因となっている。

- 高い失業率:特に若年層の失業率が非常に高く、2018年の統計では全体の失業率が33.4%、2023年の若年失業率は38.4%に達している。これは世界でも最も高い水準の一つである。技能労働者の失業率は比較的低いものの、非熟練労働者や新規学卒者の雇用機会が不足している。この背景には、経済成長が雇用創出に十分に結びついていないこと、教育・訓練システムと労働市場のニーズのミスマッチ、労働集約型産業の育成の遅れなどがある。政府はインターンシップ税制優遇プログラムなどを導入しているが、抜本的な解決には至っていない。

- 所得格差:ナミビアの所得格差は世界で最も深刻な国の一つであり、2015年のジニ係数は59.1と極めて高い水準にある。この著しい格差は、アパルトヘイト時代の遺産である人種間の経済格差に加え、都市部と農村部の経済格差、一部富裕層への富の集中などが原因である。天然資源からの収益が国民全体に公平に分配されていないとの批判もある。政府は社会保障制度の拡充や、貧困層支援プログラムを実施しているが、格差是正の効果は限定的である。

- 貧困問題:高い所得格差と連動して、貧困も依然として大きな問題である。2023年の多次元貧困指数によると、人口の40.9%が多次元貧困状態にあり、さらに19.2%が多次元貧困に陥りやすい脆弱な状態にあると分類されている。特に農村部や非正規居住区(シャンティタウン)では、基本的な生活サービスへのアクセスが困難な人々が多く存在する。40万人以上がインフォーマルな住宅に住んでいると推定されている。

- ジェンダー不平等:政治分野では女性の代表が増加しているものの(ゼブラシステムなど)、経済活動への参加や意思決定の場におけるジェンダー格差は依然として大きい。女性は男性に比べて失業率が高く、賃金も低い傾向にある。また、土地所有や金融サービスへのアクセスにおいても不利な立場に置かれることが多い。女性に対する暴力も深刻な社会問題である。

- 経済構造の脆弱性:ナミビア経済は、鉱業(特にダイヤモンドとウラン)や農業といった一次産品への依存度が高い。これらの産品の国際価格の変動は、ナミビア経済に大きな影響を与える。産業の多角化が進んでおらず、製造業の基盤が弱いことも課題である。

- 土地改革の遅延:不平等な土地所有構造の是正を目指す土地改革は、独立以来の重要課題であるが、その進捗は遅れている。これが社会的不満や経済格差の一因となっている。

これらの課題に対し、政府は国家開発計画を通じて、雇用創出、貧困削減、格差是正、産業多角化、人材育成などを目指した政策を推進している。しかし、財政的制約や政策実行能力の課題、国際経済環境の変化などにより、その成果は道半ばである。社会自由主義的な観点からは、より包摂的で公正な経済成長モデルへの転換、社会保障制度のさらなる強化、労働者の権利保護、環境持続可能性への配慮などが求められる。

8. 社会

ナミビアの社会は、多様な民族、言語、文化が共存する多文化社会である。しかし、歴史的経緯から人種間、民族間、地域間の格差も存在し、社会的統合が重要な課題となっている。このセクションでは、人口構成、民族、言語、宗教、教育、保健といった側面からナミビア社会の特徴を概説する。特に社会的マイノリティや脆弱な立場の人々の状況に注意を払う。

8.1. 人口

ナミビアは、モンゴルに次いで世界で2番目に人口密度が低い主権国家であり、海岸線を持つ主権国家としては最も人口密度が低い。2017年には1平方キロメートルあたり平均3.08人であった。

ナミビアは10年ごとに国勢調査を実施している。独立後、最初の人口・住宅センサスは1991年に行われ、その後2001年、2011年、そして2023年(COVID-19パンデミックと財政的制約により2年遅延)に実施された。データ収集方法は、国勢調査基準日の夜にナミビアに居住するすべての人を、その人がどこにいようとも数える「事実上の方法(de factoラテン語 method)」である。集計のため、国は4,042の「集計区」に区分される。これらの地域は、選挙目的の信頼できるデータも得るために、選挙区の境界とは重複しないように設定されている。

2011年の人口・住宅センサスでは、住民数は2,113,077人とされた。2001年から2011年の間の年間人口増加率は1.4%で、それ以前の10年間の2.6%から低下した。2023年、ナミビア統計局は新たな国勢調査を実施し、住民数は3,022,401人と集計された。

2015年の合計特殊出生率は、国連によると女性一人当たり3.47人で、サハラ以南アフリカの平均TFRである4.7人よりも低い。平均寿命は2017年時点で64歳と推定されており、世界で最も低い国の一つである。都市化率は年々上昇しており、首都ウィントフックへの人口集中が顕著である。

8.2. 民族構成

ナミビアは多様な民族集団から構成される多民族国家である。2023年の国勢調査によると、人口の大部分(93.2%)はアフリカ系であり、これにはオバンボ人、ヘレロ人、ダマラ人、ナマ人などが含まれる。次いでカラード(バスター人を含む)が3.6%、白人が1.8%、その他(アジア系など)が1.4%となっている。

- オバンボ人:人口の約半数を占める最大の民族集団で、主にナミビア北部に居住している。クワニャマ、ンドンガなど複数のサブグループに分かれる。伝統的に農耕と牧畜を営む。SWAPO党の主要な支持基盤でもある。

- カバンゴ人:ナミビア北東部、オカバンゴ川流域に居住する。複数のサブグループからなり、農耕、漁労、牧畜を営む。

- ヘレロ人:主にナミビア中央部および東部に居住する。伝統的に牧畜民であり、特徴的な衣装(ヴィクトリア朝風のドレスや牛の角を模した頭飾り)で知られる。ドイツ植民地時代のジェノサイドで大きな被害を受けた。

- ダマラ人:ナミビア各地に分散して居住する。コイコイ語(ナマ語)を話すが、身体的特徴はバントゥー系に近いとされる。伝統的に狩猟採集や牧畜を行っていた。

- ナマ人:主にナミビア南部に居住する。コイコイ語を話すコイコイ系民族で、伝統的に牧畜を営む。ヘレロ人と同様にドイツ植民地時代のジェノサイドの対象となった。

- サン人(ブッシュマン):ナミビア東部および北東部に居住する。コイサン語族の言語を話す狩猟採集民族で、ナミビアの最も古い住民の一つとされる。土地の喪失や社会経済的疎外に直面しており、権利擁護が課題となっている。

- カラード:主に都市部に居住する混血の集団。アフリカーンス語を母語とする人が多い。

- バスター人:主にレホボス市周辺に居住する。19世紀にケープ植民地から移住してきたコイコイ人とヨーロッパ人の混血の子孫で、独自の文化とアイデンティティを持つ。

- 白人:主にアフリカーナー(オランダ系移民の子孫)とドイツ系で構成される。アフリカーンス語またはドイツ語を母語とする人が多い。経済的に比較的裕福な層が多い。

- カプリビ人:北東部のザンベジ州(旧カプリビ州)に居住する複数の民族集団の総称。独自の言語や文化を持つ。

- ツワナ人:主に東部に居住する。

- 中国人:近年増加しており、2006年には約4万人と推定された。主に商業や建設業に従事している。

各民族集団は独自の言語、文化、伝統を保持しているが、都市化や近代化の影響で変容しつつある。民族間の関係は概ね良好であるが、歴史的経緯や社会経済的格差から、潜在的な緊張関係も存在する。少数民族の権利保護、特に土地への権利や文化の維持、政治参加の促進は、ナミビアの社会統合における重要な課題である。政府は国民和解と多文化共生を推進している。

8.3. 言語

ナミビアの公用語は英語であるが、国民の大部分にとって英語は母語ではなく、第二言語または外国語として使用されている。2016年の統計調査によると、家庭で英語を話す人の割合は2.3%に過ぎない。英語は主に政府機関、教育(特に中等教育以上)、放送メディア(特に国営放送NBC)で使用されている。

独立以前(1990年まで)は、英語、ドイツ語、アフリカーンス語が公用語であった。独立に際し、SWAPOは多言語主義が民族分断政策につながるとして、英語を唯一の公用語とする方針を採択した。これは、隣国南アフリカが11の主要言語に公的地位を与えたのとは対照的である。

しかし、実際にはアフリカーンス語が、民族間のリングワ・フランカ(共通語)として広く通用している。2016年の調査では、家庭でアフリカーンス語を話す人の割合は9.4%である。白人人口の大部分と、カラード人口のほぼ全てがアフリカーンス語を話す。

最も話者人口が多いのはオシワンボ語(オヴァンボ語)で、人口の49.7%が家庭で使用している。これにはクワニャマ方言、ンドンガ方言などが含まれる。次に話者が多いのはコイコイ語(ナマ語、ダマラ語を含む)で11.0%、カバンゴ語群(ルクワンガリ語など)が10.4%、ヘレロ語群が9.2%、ロジ語群が4.9%と続く。

ドイツ語は、ドイツ植民地時代の名残で、特に商業分野で依然として役割を果たしており、ドイツ系ナミビア人コミュニティ(約3万人)では家庭でも話され、ドイツ語による教育機関も存在する。家庭でのドイツ語話者は0.6%である。

その他、サン諸語、ツワナ語、その他のアフリカの言語やヨーロッパの言語も話されている。ポルトガル語話者も、アンゴラからの移民や難民の影響で一定数存在し、2011年には約10万人と推定された。

初等教育では、いくつかの地域言語が教授言語として認められているが、中等教育以上では英語が主要な教授言語となる。私立学校も公立学校と同様の方針に従うことが期待されており、「英語」は必修科目である。しかし、英語を唯一の公用語とする政策は、他のポストコロニアル・アフリカ社会と同様に、学校のドロップアウト率の高さや、どの言語においても学力が低い個人の増加につながっているとの批判もある。言語的多様性の尊重と、少数言語の保護・振興は、教育の質の向上と国民のアイデンティティ形成にとって重要な課題である。

8.4. 宗教

ナミビアの人口の80%~90%がキリスト教徒であり、そのうち少なくとも75%がプロテスタントで、そのうちの少なくとも50%(全人口の約44%)がルター派である。ルター派は最大の宗教グループであり、これは国の植民地時代のドイツとフィンランドの宣教師活動の遺産である。カトリック教会も人口の約23%を占め、重要な位置を占めている。その他、聖公会(英国国教会系、人口の約17%)、メソジスト派、アフリカン・メソジスト監督教会、オランダ改革派教会なども存在する。

人口の10%~20%は、伝統的な土着信仰を保持している。これらは、祖先崇拝や自然崇拝などを含む多様な信仰体系である。イスラム教徒は約9,000人で、多くはナマ人である。ナミビアには約100人の小さなユダヤ人コミュニティも存在する。末日聖徒イエス・キリスト教会(モルモン教)やエホバの証人のようなグループも国内に存在する。

19世紀後半の宣教師活動により、多くのナミビア人がキリスト教に改宗した。今日、ほとんどのキリスト教徒はルター派であるが、ローマ・カトリック、メソジスト、聖公会、アフリカン・メソジスト監督教会、オランダ改革派なども存在する。憲法は信教の自由を保障しており、異なる宗教グループ間の関係は概ね平和的である。

8.5. 教育

ナミビアは初等教育および中等教育の両レベルで無償教育を実施している。グレード1~7が初等教育、グレード8~12が中等教育である。1998年には、ナミビアの小学生は400,325人、中学生は115,237人であった。1999年の生徒と教師の比率は32:1と推定され、GDPの約8%が教育に費やされていた。カリキュラム開発、教育研究、教師の専門能力開発は、オカハンジャにある国立教育開発研究所(NIED)によって中央集権的に組織されている。

サハラ以南アフリカ諸国の中で、ナミビアは識字率が最も高い国の一つである。CIAワールドファクトブックによると、2018年時点で15歳以上の人口の91.5%が読み書きできる。

ナミビアのほとんどの学校は州立だが、私立学校もいくつかあり、それらも国の教育システムの一部である。教員養成大学が4校、農業大学が3校、警察訓練大学が1校、そしてナミビア大学(UNAM)、国際経営大学(IUM)、ナミビア科学技術大学(NUST)の3つの大学がある。ナミビアは2024年の世界イノベーション指数で102位にランクされた。

2018年のナミビア労働力調査によると、労働年齢人口のうち99,536人(労働年齢人口の6.6%)がいずれかのレベルの高等教育を受けており、そのうち21,922人(労働年齢人口の1.5%)が大学院教育を受けていた。ナミビアでは一般的に教育水準が高いほど雇用率が高くなる。高校教育は、無教育または初等・中等教育前期が最終学歴である人々よりも高い雇用率を確保する傾向がある。大学の証明書、卒業証書、または学位を持つナミビア人は、76.4%と著しく高い雇用率を示しており、大学院教育を受けた人々は2018年に83.8%の雇用率で最も雇用されやすい。

教育へのアクセスにおける格差は依然として課題であり、特に農村部や貧困層の子供たちの就学率や教育の質が低い場合がある。また、教員の質や数、教材の不足なども問題点として指摘されている。政府は教育の質の向上と機会均等のために、様々な政策やプログラムを実施している。

8.6. 保健

ナミビアの出生時平均寿命は2017年時点で64歳と推定されており、世界で最も低い国の一つである。

ナミビアは2012年に国民健康普及プログラムを開始し、2015年には4,800人の健康普及員の定員のうち1,800人を配置した。彼らは応急処置、疾病予防のための健康増進、栄養評価とカウンセリング、水・衛生・衛生習慣、HIV検査、地域ベースの抗レトロウイルス治療など、コミュニティの健康活動について6ヶ月間の訓練を受けている。

ナミビアは非感染性疾患の負担に直面している。2013年の人口保健調査(DHS)では、高血圧、糖尿病、肥満に関する調査結果がまとめられている:

- 35~64歳の対象者のうち、女性の44%、男性の45%が高血圧であるか、または現在血圧を下げる薬を服用している。

- 女性の49%、男性の61%は自分が高い血圧であることを認識していない。

- 高血圧症の女性の43%、男性の34%がその状態のために薬を服用している。

- 高血圧症の女性の29%、男性の20%のみが薬を服用し、血圧を管理できている。

- 女性の6%、男性の7%が糖尿病である。つまり、空腹時血糖値が高いか、糖尿病治療薬を服用していると報告している。さらに女性の7%、男性の6%が糖尿病予備軍である。

- 糖尿病の女性の67%、男性の74%が血糖値を下げる薬を服用している。

- 正常値より高いBMI(25.0以上)の女性と男性は、血圧上昇と空腹時血糖値上昇のリスクが高い。

HIV/エイズの流行は、ナミビア保健社会福祉省がHIV治療サービスを拡大するために大きな成果を上げてきたにもかかわらず、依然としてナミビアの公衆衛生上の問題である。2001年には推定21万人がHIV/AIDSと共に生きており、2003年の推定死者数は16,000人であった。2011年のUNAIDS報告書によると、ナミビアの流行は「横ばいになっているように見える」。HIV/AIDSの流行が労働年齢人口を減少させたため、孤児の数が増加している。これらの孤児に教育、食料、住居、衣類を提供するのは政府の責任となっている。2013年のDHSでは、HIV流行に関連する重要な特徴が観察された:

- 15~49歳の男性の26%、50~64歳の男性の32%が割礼を受けている。15~49歳の男性のHIV感染率は、割礼を受けている男性(8.0%)の方が受けていない男性(11.9%)よりも低い。このパターンはほとんどの背景特性で見られる。

- 15~49歳の回答者のHIV感染率は、女性で16.9%、男性で10.9%である。50~64歳の女性と男性のHIV感染率はほぼ同じ(それぞれ16.7%と16.0%)。

- HIV感染率は、女性と男性ともに35~39歳でピークに達する(それぞれ30.9%と22.6%)。15~24歳の回答者では最も低い。

- 15~49歳の回答者では、ザンベジ州の女性と男性でHIV感染率が最も高い(それぞれ30.9%と15.9%)。

- 2013年のNDHSでHIV検査を受けた1,007組の同棲カップルのうち、76.4%は両パートナーともHIV陰性、10.1%は両パートナーともHIV陽性、13.5%は不一致(一方のパートナーがHIVに感染し、もう一方は感染していない)であった。

2015年現在、保健社会福祉省とUNAIDSは、15~49歳のHIV感染率を13.3% [12.2-14.5%]、HIVと共に生きる人々を推定21万人 [200,000-230,000] と予測する進捗報告書を作成した。

マラリア問題はAIDSの流行によって悪化しているように見える。研究によると、ナミビアではHIVに感染している場合、マラリアに罹患するリスクが14.5%高くなる。マラリアによる死亡リスクも、HIV同時感染によって約50%上昇する。同国には2002年時点で医師がわずか598人しかいなかった。医療制度は、都市部と農村部、また社会経済的階層によってアクセスに大きな格差が存在し、改善が求められている。

9. 文化

ナミビアの文化は、その多様な民族構成を反映し、豊かな伝統と現代的な要素が混在している。長年の植民地支配とアパルトヘイトの影響を受けつつも、独立後は独自の文化の振興と国民的アイデンティティの形成が進められている。

9.1. スポーツ

ナミビアで最も人気のあるスポーツはサッカーである。サッカーナミビア代表は、アフリカネイションズカップに1998年、2008年、2019年、2023年の大会に出場したが、FIFAワールドカップへの出場はまだ果たしていない。著名な選手には、ダービー・カウンティFCの右サイドバック、ライアン・ヌヤンベ、マメロディ・サンダウンズFCのフォワード、ピーター・シャルリレ、そして引退したサッカー選手のコリン・ベンジャミンなどがいる。

最も成功しているナショナルチームはラグビーナミビア代表であり、過去7回のラグビーワールドカップに出場している(1999年、2003年、2007年、2011年、2015年、2019年、2023年)。クリケットもナミビアで人気があり、クリケットナミビア代表は2003クリケット・ワールドカップ、2021 ICC T20ワールドカップ、2022 ICC男子T20ワールドカップに出場した。2017年12月、ナミビアクリケットは初めてクリケット南アフリカ(CSA)プロヴィンシャルワンデーチャレンジの決勝に進出した。2018年2月、ナミビアはICCワールドクリケットリーグディビジョン2を主催し、ナミビア、ケニア、UAE、ネパール、カナダ、オマーンがジンバブエで開催されるICCクリケットワールドカップ予選の最終2枠を争った。ナミビアはまた、ICC T20ワールドカップ2021の予選を通過し、スーパー12に進出した。

ナミビアで最も有名なアスリートは、100mおよび200mの短距離走選手であるフランク・フレデリクスである。彼はオリンピックで4つの銀メダル(1992年、1996年)を獲得し、世界陸上競技選手権大会でも複数のメダルを獲得している。ゴルファーのトレバー・ドッズは、1998年にグレーター・グリーンズボロ・オープンで優勝し、キャリア通算15勝を挙げた。彼は1998年に世界ランキング最高78位を記録した。プロサイクリストでナミビアロードレースチャンピオンのダン・クレイヴンは、2016年リオデジャネイロオリンピックでロードレースと個人タイムトライアルの両方でナミビアを代表した。ボクサーのジュリアス・インドンゴは、ライトウェルター級でWBA、IBF、IBOの統一世界チャンピオンである。ナミビアのもう一人の有名なアスリートは、元プロラグビー選手のジャック・バーガーである。バーガーはヨーロッパのサラセンズやオーリヤックでプレーし、ナショナルチームでも41キャップを獲得した。

9.2. メディア

近隣諸国と比較して、ナミビアはメディアの自由度が非常に高い。過去数年間、同国は通常、国境なき記者団の報道自由度指数で上位4分の1にランクインしており、2010年には21位に達し、カナダと同等でアフリカ諸国の中で最も高い位置にあった。アフリカメディアバロメーターも同様に肯定的な結果を示している。しかし、他の国々と同様に、ナミビアのメディアに対しても国家や経済界の代表者による顕著な影響力が依然として存在する。2009年、ナミビアは報道自由度指数で36位に後退した。2013年には19位、2014年には22位、2019年には23位となり、現在、報道の自由度においてアフリカで最も高いランクの国となっている。

ナミビアの人口はかなり少ないが、同国には多様なメディアが存在する。テレビ局2局、ラジオ局19局(コミュニティ局を除く)、日刊紙5紙、いくつかの週刊紙や特別出版物が視聴者の注目を集めている。さらに、特に南アフリカからの外国メディアも相当数利用可能である。オンラインメディアは主に印刷出版物のコンテンツに基づいている。ナミビアにはNAMPAと呼ばれる国営通信社がある。全体で約300人のジャーナリストが国内で活動している。

ナミビアで最初の新聞は、1898年に創刊されたドイツ語の「ヴィントフーカー・アンツァイガー」であった。ドイツ統治時代、新聞は主に白人ドイツ語話者の少数派の生活現実と視点を反映していた。黒人多数派は無視されるか、脅威として描かれた。南アフリカ統治時代、白人偏重は続き、南西アフリカのメディアシステムに対するプレトリア政府の顕著な影響力があった。独立系新聞は既存の秩序への脅威と見なされ、批判的なジャーナリストはしばしば脅迫された。

現在の日刊紙には、私立の「ナミビアン」(英語およびその他言語)、「ディ・レプブリケイン」(アフリカーンス語)、「アルゲマイネ・ツァイトゥング」(ドイツ語)、「ナミビアン・サン」(英語)、そして国営の「ニュー・エラ」(主に英語)がある。最大の新聞である「ナミビアン」が信託によって所有されているのを除き、他の言及された私立新聞はデモクラティック・メディア・ホールディングスの一部である。その他の注目すべき新聞には、トラストコ所有のタブロイド紙「インフォマンテ」、週刊紙「ウィントフック・オブザーバー」、週刊紙「ナミビア・エコノミスト」、および地方紙「ナミブ・タイムズ」がある。時事雑誌には、「インサイト・ナミビア」、「ビジョン2030フォーカス・マガジン」、「プライム・フォーカス」などがある。「シスター・ナミビア」誌はナミビアで最も長く続くNGO雑誌として際立っており、「ナミビア・スポーツ」は唯一の全国スポーツ雑誌である。さらに、印刷市場は党機関紙、学生新聞、PR出版物によって補完されている。

ラジオは1969年に、テレビは1981年に導入された。今日の放送部門は、国営のナミビア放送協会(NBC)によって支配されている。公共放送局はテレビ局1局のほか、英語による「ナショナル・ラジオ」と現地語による9つの言語サービスを提供している。国内の9つの民間ラジオ局は主に英語チャンネルであるが、ラジオ・オムルンガ(オシワンボ語)とコスモス94.1(アフリカーンス語)は例外である。私有のワン・アフリカTVは2000年代からNBCと競合している。

ナミビアのメディアとジャーナリストは、南部アフリカメディア研究所のナミビア支部とナミビア編集者フォーラムによって代表されている。国家管理のメディア評議会を防ぐため、2009年に独立したメディアオンブズマンが任命された。

9.3. 芸術

国立ナミビア美術館は、ナミビア、アフリカ、ヨーロッパの美術品の常設展示を行い、地元アーティストの企画展も開催している。2022年、ナミビアは「芸術のオリンピック」とも称されるヴェネツィア・ビエンナーレに初めて参加した。第59回ヴェネツィア・ビエンナーレでは、レンによる「ローン・ストーンメン」プロジェクトをフィーチャーした「砂漠への架け橋」展で競った。

ナミビアの伝統芸術には、サン人のロックアート(岩面彫刻や岩絵)、ヒンバ族やヘレロ族の精巧なビーズ細工や木彫り、オバンボ族のバスケット編みなどがある。これらの工芸品は、日常生活で使われる実用品であると同時に、文化的な意味合いを持つ芸術品でもある。

音楽と舞踊もナミビア文化の重要な要素である。各民族集団が独自の伝統音楽や踊りを持ち、儀式や祝祭の際に披露される。現代音楽シーンでは、クワイト(南アフリカ発祥の音楽ジャンル)、アフロ・ポップ、ヒップホップ、レゲエなどが人気であり、伝統音楽の要素を取り入れたアーティストも活動している。

現代美術の分野では、絵画、彫刻、写真、インスタレーションなど、多様な表現活動が行われている。アパルトヘイト時代の抑圧や独立闘争、独立後の社会変革、アイデンティティの模索などをテーマにした作品が多く見られる。ウィントフックを中心にギャラリーやアートセンターがあり、若手アーティストの育成も行われている。

主要な文化芸術行事としては、ウィントフック・カーニバル(ドイツ文化の影響を受けた祭り)、バンク・ウィントフック・アーツ・フェスティバル、ナミビア映画週間などがある。

9.4. 祝祭日

ナミビアの主要な国の祝日及び法定休日は以下の通りである。祝日が日曜日の場合は、翌日の月曜日が振替休日となる。

| 日付 | 日本語表記 | 英語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | New Year's Day | |

| 3月21日 | 独立記念日 | Independence Day | 1990年の独立を記念 |

| 移動祝日 | 聖金曜日 | Good Friday | 復活祭直前の金曜日 |

| 移動祝日 | イースターマンデー | Easter Monday | 復活祭の翌日の月曜日 |

| 5月1日 | メーデー | Workers' Day | |

| 5月4日 | カシンガの日 | Cassinga Day | 1978年のカシンガ虐殺の犠牲者を追悼 |

| 移動祝日 | 主の昇天 | Ascension Day | 復活祭の40日後の木曜日 |

| 5月25日 | アフリカの日 | Africa Day | アフリカ統一機構(現アフリカ連合)設立を記念 |

| 8月26日 | 英雄の日 | Heroes' Day | 独立闘争の英雄たちを記念 |

| 12月10日 | 人権の日/ナミビア女性の日 | Human Rights Day / Namibian Women's Day | 世界人権宣言採択を記念、およびナミビア女性の貢献を称える |

| 12月25日 | クリスマス | Christmas Day | |

| 12月26日 | ボクシング・デー(ファミリーデー) | Family Day (Boxing Day) |