1. 概要

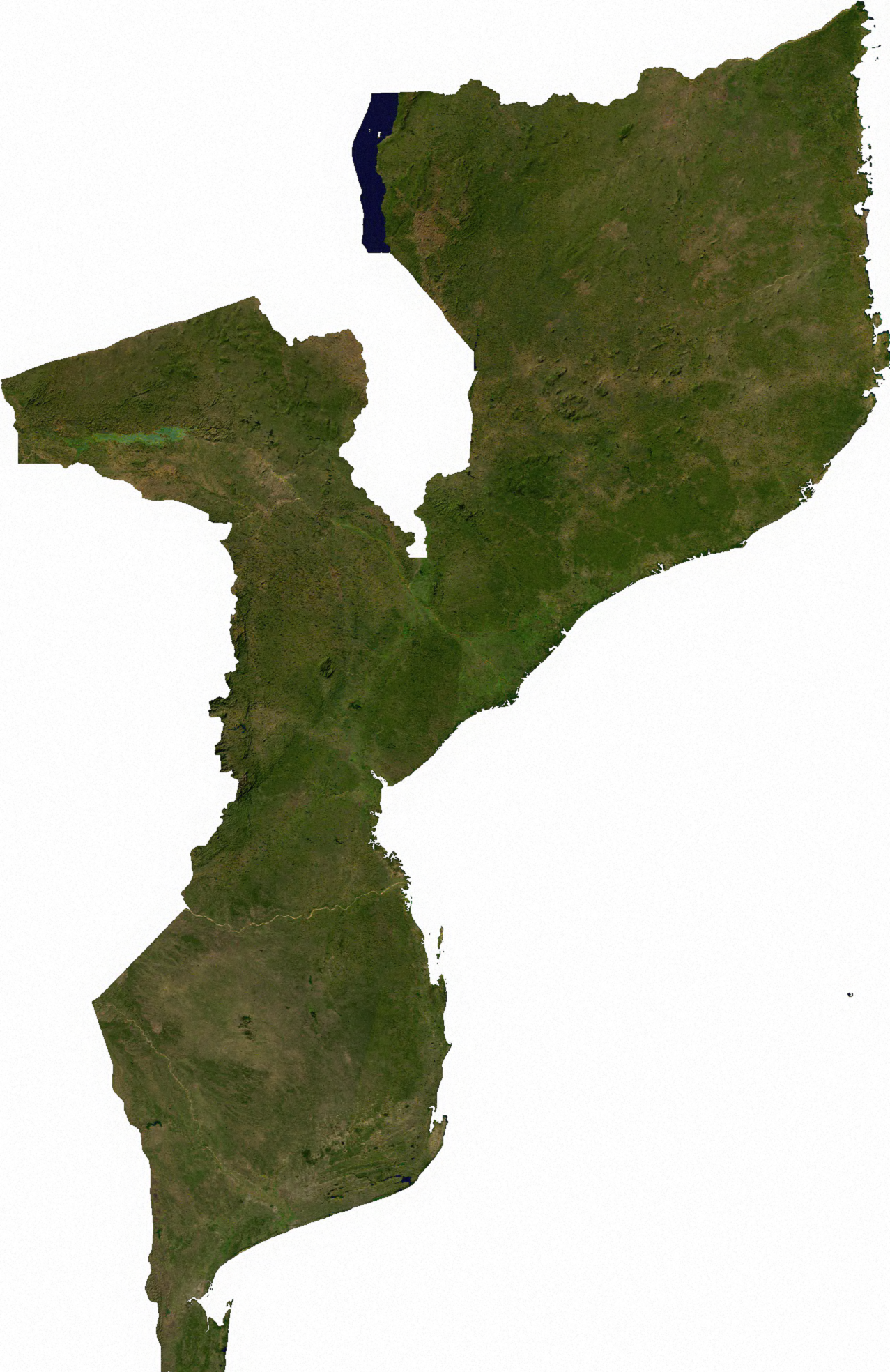

モザンビーク共和国(モザンビークきょうわこく)、通称モザンビークは、アフリカ大陸南東部に位置する共和制国家である。東はインド洋に面し、北はタンザニア、北西はマラウイとザンビア、西はジンバブエ、南西はエスワティニと南アフリカ共和国と国境を接する。モザンビーク海峡を隔てて東にはマダガスカルやコモロ、フランス領のマヨットなどが存在する。首都はマプトである。

国土は広大で、豊富な天然資源に恵まれている。経済は伝統的に農業と漁業に大きく依存してきたが、近年では食品・飲料産業、化学工業、アルミニウム精錬、石油生産などの工業部門や観光業も成長を見せている。特に2000年代初頭からのGDP成長率は高い水準を維持してきたが、2010年代半ば以降は家計消費の落ち込みや経済格差の拡大といった課題も顕在化している。依然として世界で最も貧しく開発の遅れた国の一つであり、一人当たりのGDP、人間開発指数、不平等の指標、平均寿命などの面では低い水準にとどまっている。

歴史的には、紀元前4世紀頃からのバントゥー系民族の移住に始まり、スワヒリ海岸の都市国家群の形成、アラブ人商人との交易を経て、1498年のヴァスコ・ダ・ガマの来航以降、ポルトガルによる植民地化が進められた。4世紀以上にわたるポルトガルの支配の後、1975年に独立を達成し、モザンビーク人民共和国が成立した。しかし、独立後間もなく長期にわたる内戦(1977年-1992年)に突入した。1994年に初の複数政党制による選挙が実施されて以降は、比較的安定した大統領制の共和国となっているものの、特に北部のカボ・デルガード州ではイスラム主義勢力による紛争が継続している。

人口は約3,477万人(2024年推定)で、その大部分をバントゥー系諸民族が占める。公用語はポルトガル語であり、都市部では第一言語または第二言語として広く話されている。主要な現地語にはマクア語、ツォンガ語、セナ語などがある。宗教はキリスト教が最も多く、次いでイスラム教、伝統的なアフリカ土着宗教が存在する。

2. 語源

モザンビークという国名は、ポルトガル人が最初に到達し、植民地支配の拠点としたモザンビーク島に由来する。この島の名前は、15世紀後半に同島を訪れ、後にそこに住んだアラブ人商人、ムーサ・ビン・ビーク(موسى بن مالك مبيكيムーサ・イブン・マーリク・ムビーキーアラビア語、Mussa Bin Biqueムッサ・ビン・ビケ英語。ムーサ・アル・ビッグ Musa Al Bigムーサ・アル・ビッグ英語、モッサ・アル・ビケ Mossa Al Biqueモッサ・アル・ビケ英語、ムッサ・ベン・ムビキ Mussa Ben Mbikiムッサ・ベン・ムビキ英語、ムッサ・イブン・マリク Mussa Ibn Malikムッサ・イブン・マリク英語など様々な表記がある)にちなんでポルトガル人によって名付けられたとされる。ヴァスコ・ダ・ガマが1498年にこの島に寄港した際、ムーサ・ビン・ビークはまだ存命であったという。この島にある町は、1898年に首都が南のロウレンソ・マルケス(現在のマプト)に移されるまで、ポルトガル植民地の首都であった。

3. 歴史

モザンビークの歴史は、先史時代から始まり、バントゥー系民族の移住、スワヒリ海岸文明の繁栄、ポルトガルによる植民地化、独立闘争、そして独立後の内戦と民主化の道を辿ってきた。これらの出来事は、現代のモザンビークの社会、経済、政治に深い影響を与えている。

3.1. 初期歴史

紀元前4世紀頃から、バントゥー語系の民族が現在のモザンビークの領域に移住を開始した。彼らは農耕や牧畜の技術を持ち込み、定住社会を形成した。1世紀から5世紀にかけて、西方および北方からの移住の波がザンベジ川流域を通り、次第に南部アフリカの高原地帯や沿岸部へと広がっていった。これらの人々は鉄の製錬や加工技術ももたらした。

1千年紀後半から、広大なインド洋交易ネットワークがモザンビーク南部にまで及んでおり、古代の港町チブエネはその証拠とされる。9世紀以降、インド洋交易への関与が深まるにつれ、東アフリカ沿岸全域、現在のモザンビークを含む地域に数多くの港町が発展した。これらの町は概ね自治的であり、初期のスワヒリ文化に広く参加した。都市のエリート層はしばしばイスラム教を受容し、交易を円滑にした。モザンビークでは、ソファラ、アンゴシェ、モザンビーク島などが15世紀までに地域の中心勢力となっていた。これらの町は、アフリカ内陸部およびより広範なインド洋世界の商人たちと交易を行った。特に重要だったのは金や象牙の隊商ルートであり、内陸のジンバブエ王国やモノモタパ王国などがこれらの貴重品を供給し、それらはキルワやモンバサといったより大きな港町へと運ばれた。

3.2. ポルトガル植民地時代 (1498年-1975年)

1498年にポルトガルの探検家ヴァスコ・ダ・ガマが喜望峰を周航してモザンビークに到達したことは、この地域におけるポルトガルの貿易、政治、社会への関与の始まりを印した。当時、沿岸部や沖合の島々には数世紀にわたってアラブ系の交易集落が存在していた。1500年頃から、ポルトガルの交易所や要塞がアラブの商業的・軍事的覇権に取って代わり、東方への新たなヨーロッパの海上ルートにおける定期的な寄港地となり、これが植民地化プロセスの第一歩となった。ポルトガルは16世紀初頭にモザンビーク島と港湾都市ソファラの支配権を獲得し、1530年代には金を求める少数のポルトガル商人や探鉱者が内陸地域に浸透し、セナやテテに駐屯地や交易所を設け、金交易の独占支配を試みた。

モザンビーク中部では、ポルトガルは「プラゾ」と呼ばれる土地供与制度を通じて、交易と入植の地位を正当化し強化しようとした。これらの土地供与は移民を入植地に結びつけ、内陸モザンビークは主にプラゾ保有者(プラゼイロ)によって統治されることになり、ポルトガル中央当局はアジアやアメリカ大陸のより重要なポルトガル領に直接的な権力行使を集中させた。モザンビークにおける奴隷制度はヨーロッパ人の到来以前から存在した。アフリカの支配者や首長は奴隷を扱い、最初はアラブ人イスラム教徒の商人に、後にポルトガル人や他のヨーロッパ人商人に売った。奴隷は、敵対する部族を襲撃して捕虜をプラゼイロに売った現地の交戦中のアフリカ人支配者によって供給された。プラゼイロの権威は、これらの奴隷化された男性からなる軍隊(チクンダとして知られる)によって現地住民の間で行使され、維持された。ポルトガルからの移民は19世紀後半まで比較的低い水準で続き、「アフリカ化」を促進した。プラゾは当初ポルトガル人入植者のみが保有することを意図していたが、通婚やプラゼイロのポルトガルの影響からの相対的な孤立を通じて、プラゾはアフリカ系ポルトガル人またはアフリカ系インド人のものとなった。ポルトガルの影響力は徐々に拡大したが、その力は限定的であり、広範な自治権を与えられた個々の入植者や役人を通じて行使された。ポルトガルは1500年から1700年の間に沿岸貿易の多くをアラブ人イスラム教徒から奪うことができたが、1698年にアラブ人イスラム教徒がモンバサ島(現在のケニア)のポルトガルの重要な拠点であるフォート・ジーザスを占領すると、情勢は逆転し始めた。その結果、リスボンがインドや極東とのより儲かる貿易やブラジルの植民地化に専念する一方で、投資は遅れた。マズルイ家やオマーンのアラブ人はインド洋貿易の多くを奪回し、ポルトガル人を南へ後退させた。多くのプラゾは19世紀半ばまでに衰退したが、いくつかは存続した。19世紀には、他のヨーロッパ列強、特にイギリス(イギリス南アフリカ会社)やフランス(マダガスカル)が、ポルトガル領東アフリカ周辺地域の貿易と政治にますます関与するようになった。

20世紀初頭までに、ポルトガルはモザンビークの行政の大部分を、ソロモン・ジョエルのようなイギリス人金融家が主に支配・融資するモザンビーク会社、ザンベジア会社、ニアサ会社といった大規模な私企業に移管し、これらの会社は隣接する植民地(南アフリカとローデシア)への鉄道路線を敷設した。モザンビークでは法的に奴隷制度が廃止されていたものの、19世紀末には勅許会社が強制労働政策を実施し、近隣のイギリス植民地や南アフリカの鉱山やプランテーションに安価な、しばしば強制的なアフリカ人労働力を供給した。最も収益性の高かった勅許会社であるザンベジア会社は、いくつかの小規模なプラゼイロの保有地を引き継ぎ、その所有物を保護するために軍事基地を設置した。勅許会社は、現在のジンバブエとモザンビークの港町ベイラを結ぶ鉄道を含む、商品を市場に運ぶための道路や港を建設した。業績不振と、オリヴェイラ・サラザールのコーポラティズム的なエスタド・ノヴォ政権下でポルトガル帝国の経済に対するポルトガルの支配を強化する方向への転換により、会社のコンセッシアは期限が切れたときに更新されなかった。これは1942年にモザンビーク会社で起こったことであり、同社は法人として農業および商業部門で事業を継続したが、ニアサ会社のコンセッシアは1929年にすでに終了していた。1951年、アフリカのポルトガル海外植民地はポルトガル海外州として再編された。1960年6月16日のムエда虐殺では、マコンデ族の抗議者が多数死亡し、これがポルトガル支配からのモザンビーク独立闘争の引き金となった。

3.3. 独立戦争 (1964年-1975年)

共産主義や脱植民地化のイデオロギーがアフリカ全土に広がるにつれて、モザンビークの独立を支持する多くの秘密政治運動が設立された。これらの運動は、政策や開発計画が主に支配当局によってモザンビークのポルトガル人人口の利益のために設計されていたため、モザンビークの部族統合や先住民コミュニティの発展にはほとんど注意が払われていないと主張した。公式のゲリラ声明によると、これは先住民人口の大多数に影響を及ぼし、彼らは国家による差別と巨大な社会的圧力の両方に苦しんでいた。ゲリラ運動への対応として、ポルトガル政府は1960年代から、主に1970年代初頭にかけて、新たな社会経済開発と平等主義政策による漸進的な変化を開始した。

モザンビーク解放戦線(FRELIMO)は、1964年9月にポルトガル支配に対するゲリラ作戦を開始した。この紛争は、他のポルトガル植民地であるアンゴラとポルトガル領ギニアで既に始まっていた他の2つの紛争とともに、いわゆるポルトガル植民地戦争(1961年-1974年)の一部となった。軍事的には、ポルトガル正規軍が人口集中地の支配を維持する一方、ゲリラ部隊は北部と西部の農村部や部族地域でその影響力を弱体化させようとした。FRELIMOへの対応の一環として、ポルトガル政府は社会開発と経済成長に有利な条件を作り出すことにもっと注意を払い始めた。

3.4. 独立と人民共和国時代 (1975年-1990年)

FRELIMOは、10年間の散発的な戦争、そして1974年4月のカーネーション革命における権威主義的なエスタド・ノヴォ体制の崩壊と1975年11月25日のクーデター失敗後のポルトガル自身の民主主義への回帰を経て、領土の支配権を掌握した。1年以内に、モザンビークにいた25万人のポルトガル人のほとんどが去った。一部はほぼ独立した領土の政府によって追放され、一部は不安定な政府からの報復を避けるために国を去った。そして、モザンビークは1975年6月25日にポルトガルから独立した。FRELIMO党の比較的無名だったアルマンド・ゲブーザの発案で可決された法律により、ポルトガル人は20 kgの手荷物のみを持って24時間以内に国外退去するよう命じられた。資産を回収できなかった彼らのほとんどは、無一文でポルトガルに帰国した。

サモラ・マシェル大統領下の新政府は、マルクス主義の原則に基づいた一党独裁制を確立した。キューバとソビエト連邦から外交的および一部軍事的支援を受け、反対派の弾圧を進めた。

3.5. モザンビーク内戦 (1977年-1992年)

独立直後から、国は1977年から1992年にかけて、反共産主義のモザンビーク民族抵抗運動(RENAMO)反乱民兵とFRELIMO政権との間の長く暴力的な内戦に悩まされた。この紛争は、モザンビーク独立の最初の数十年間を特徴づけ、隣国ローデシアと南アフリカからの妨害工作、効果のない政策、失敗した中央計画、そして結果として生じた経済崩壊と結びついていた。この時期はまた、ポルトガル国民とポルトガル系モザンビーク人の国外流出、インフラの崩壊、生産資産への投資不足、政府による私有産業の国有化、そして広範な飢饉によって特徴づけられた。

内戦のほとんどの期間、FRELIMOが形成した中央政府は都市部以外では効果的な支配を行うことができず、多くの都市部が首都から切り離されていた。RENAMO支配地域はいくつかの州で農村地域の最大50%を含んでおり、これらの地域ではいかなる種類の医療サービスも長年にわたり支援から隔離されていたと報告されている。政府が医療費を削減したことで問題はさらに悪化した。戦争は、RENAMOとFRELIMOの双方が恐怖を用い、民間人を無差別に標的にすることで混乱に寄与し、紛争の両側による大規模な人権侵害によって特徴づけられた。中央政府は国全体に支配を拡大しようとする中で数万人を処刑し、多くの人々を数千人が死亡した「再教育キャンプ」に送った。

戦争中、RENAMOはRENAMO支配下の北部および西部領土を独立した「ロンベシア共和国」として分離独立させる和平協定を提案したが、FRELIMOは国全体の不可分な主権を主張してこれを拒否した。内戦中に推定100万人のモザンビーク人が死亡し、170万人が近隣諸国に避難し、さらに数百万人が国内避難民となった。FRELIMO政権はまた、南アフリカのアフリカ民族会議(ANC)やジンバブエのジンバブエ・アフリカ民族同盟(ZANU)の反乱運動に避難所と支援を与えた一方、ローデシア政府と後のアパルトヘイト南アフリカ政府は内戦でRENAMOを支援した。戦争中、30万人から60万人が飢饉で死亡した。

1986年10月19日、マシェルはザンビアでの国際会議からの帰途、南アフリカのムブジニ近郊のレボンボ山地で飛行機が墜落した。マシェル大統領と、モザンビーク政府の閣僚や高官を含む他の33人が死亡した。国連のソビエト代表団は、彼らの専門知識と経験が南アフリカ人によって損なわれたと主張する少数意見報告書を発表した。ソビエト連邦の代表者たちは、南アフリカ政府の軍事情報機関の工作員が提供した技術を用いて、飛行機が偽の航行援助施設信号によって意図的に進路を逸らされたという説を提唱した。

マシェルの後継者であるジョアキン・シサノは、マルクス主義から資本主義への転換やRENAMOとの和平交渉の開始など、国に抜本的な変更を実施した。1990年に制定された新憲法は、複数政党制、市場経済、自由選挙を規定した。同年、モザンビークは国名を人民共和国から変更した。内戦は1992年10月にローマ包括和平協定によって終結した。この協定は、まずモザンビークキリスト教評議会(プロテスタント教会評議会)によって仲介され、その後聖エジディオ共同体によって引き継がれた。国連の平和維持部隊(ONUMOZ)の監督下で、モザンビークに平和が戻った。

3.6. 民主化時代 (1993年-現在)

モザンビークは1994年に選挙を実施し、多くの国民や監視団からは依然として異議が唱えられたものの、ほとんどの政党によって自由かつ公正なものとして受け入れられた。ジョアキン・シサノ率いるFRELIMOが勝利し、アフォンソ・ドラカマ率いるRENAMOが公式野党として活動した。1995年、モザンビークはイギリス連邦に加盟し、当時、イギリス帝国の一部であったことのない唯一の加盟国となった。

1995年半ばまでに、近隣諸国に亡命していた170万人以上の難民がモザンビークに帰還し、これはサハラ以南アフリカで目撃された最大の帰還事業の一部であった。さらに400万人の国内避難民が故郷に戻った。1999年12月、モザンビークは内戦後2度目の選挙を実施し、再びFRELIMOが勝利した。RENAMOはFRELIMOによる不正を非難し、内戦再開をちらつかせたが、最高裁判所に提訴して敗訴した後、引き下がった。

2000年初頭、サイクロンが広範囲な洪水を引き起こし、数百人が死亡し、既に脆弱だったインフラを壊滅させた。外国からの援助資源がFRELIMOの有力な指導者たちによって横領されたという疑惑が広まった。これらの疑惑を調査していたジャーナリストのカルロス・カルドーゾが殺害され、その死は満足のいく形で説明されることはなかった。

2001年、シサノは3期目の出馬はしないと表明し、彼よりも長く政権に留まった指導者たちを批判した。これは一般的に、ザンビアのフレデリック・チルバ大統領とジンバブエのロバート・ムガベ大統領への言及と見なされた。大統領選挙と国民議会選挙は2004年12月1日と2日に行われた。FRELIMOの候補者アルマンド・ゲブーザが一般投票の64%を獲得して勝利し、ドラカマは32%を獲得した。FRELIMOは議会で160議席を獲得し、RENAMOといくつかの小政党の連合が残りの90議席を獲得した。ゲブーザは2005年2月2日にモザンビーク大統領に就任し、5年間の任期を2期務めた。彼の後継者であるフィリペ・ニュシは、2015年1月15日に第4代モザンビーク大統領に就任した。

2013年から2019年にかけて、主に国の中部および北部地域でRENAMOによる低強度の反乱が発生した。2014年9月5日、ゲブーザとドラカマは敵対行為停止協定に署名し、軍事行動は停止され、両党は2014年10月に開催される総選挙に集中することができた。しかし、総選挙後、新たな政治危機が発生した。RENAMOは選挙結果の有効性を認めず、ナンプーラ州、ニアサ州、テテ州、ザンベジア州、ソファラ州、マニカ州の6州の支配を要求した。これらの州ではRENAMOが過半数を獲得したと主張していた。約12,000人の難民がマラウイに逃れた。UNHCR、国境なき医師団、ヒューマン・ライツ・ウォッチは、政府軍が村を焼き払い、即決処刑や性的虐待を行ったと報告した。

2019年10月、総選挙で地滑り的勝利を収めたフィリペ・ニュシ大統領が再選された。FRELIMOは184議席、RENAMOは60議席、MDM党は国民議会の残り6議席を獲得した。野党は不正と不規則性の申し立てのために結果を受け入れなかった。FRELIMOは議会で3分の2の過半数を確保し、野党の合意なしに憲法を再調整することが可能になった。

2017年以降、同国はイスラム主義グループによる進行中の反乱に直面している。2020年9月、ISILの反乱軍はインド洋のヴァミジ島を占領し、短期間占拠した。2021年3月、イスラム主義反乱軍がパルマ市を占領した後、数十人の民間人が殺害され、35,000人が避難した。2021年12月、ニアサ州でのジハード主義者の攻撃が激化した後、約4,000人のモザンビーク人が村から避難した。

3.6.1. カボ・デルガード州の紛争

2017年以降、モザンビーク北部のカボ・デルガード州では、アンサール・アル=スンナ(地元ではアル・シャバブとして知られる)を名乗るイスラム主義武装勢力による反乱が続いている。この紛争は、地域の貧困、資源(特にルビーと天然ガス)をめぐる不満、イスラム過激派思想の浸透などが背景にあるとされる。

反乱勢力は、村落への襲撃、斬首、誘拐、インフラ破壊などの残虐行為を繰り返しており、多数の民間人が犠牲となり、数十万人が国内避難民となっている。2019年には、ISIL(イスラム国)がこの地域の紛争への関与を主張し始めた。2020年8月には、戦略的に重要な港町モシンボア・ダ・プライアを一時占拠し、2021年3月には、大規模な天然ガスプロジェクトの拠点に近いパルマを襲撃し、国際社会に衝撃を与えた。

モザンビーク政府は、軍と警察による対応を強化しているが、反乱の鎮圧には至っていない。国際社会もこの問題に関心を寄せており、南部アフリカ開発共同体(SADC)やルワンダなどが軍事支援や訓練を提供している。また、フランスやアメリカ合衆国なども支援を行っている。

この紛争は、カボ・デルガード州の住民に深刻な人道的影響を与えている。食糧不安、医療アクセスの困難、教育の中断などが報告されており、地域の安定と発展にとって大きな障害となっている。天然ガス開発プロジェクトも、治安悪化により遅延や中断を余儀なくされている。

4. 地理

モザンビークは面積80.15 万 km2で、世界で35番目に大きな国である。アフリカ南東岸に位置し、南はエスワティニ、南西は南アフリカ共和国、西はジンバブエ、北西はザンビアとマラウイ、北はタンザニア、東はインド洋に囲まれている。モザンビークは南緯10度から27度、東経30度から41度の間に位置する。

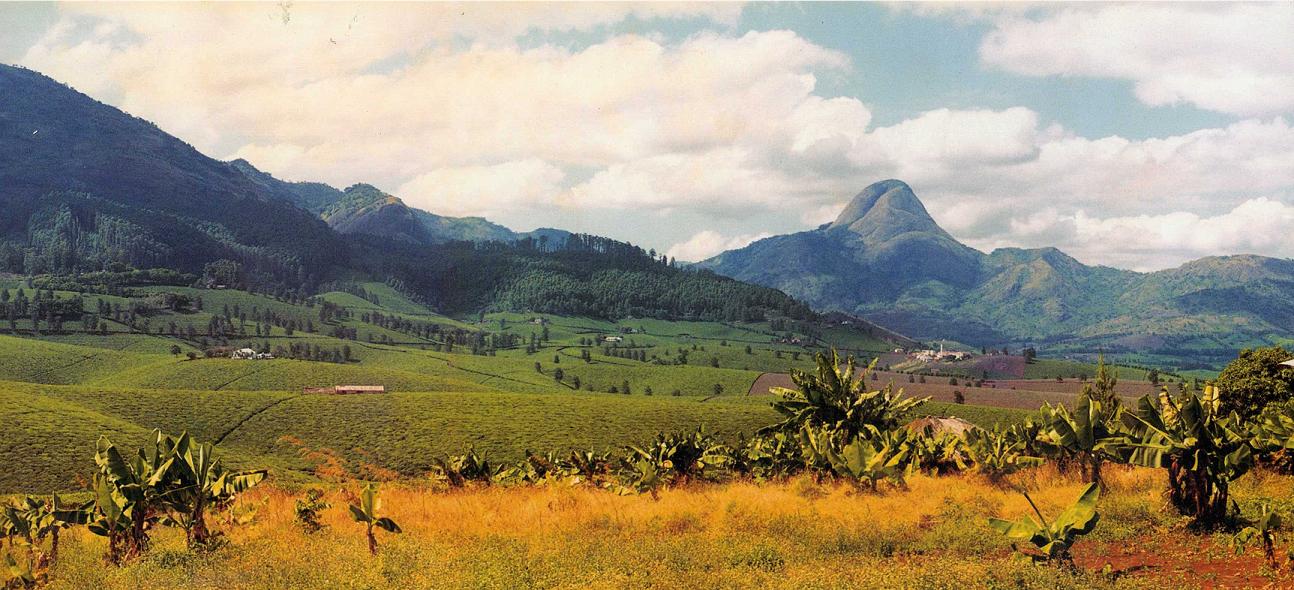

国土はザンベジ川によって2つの地形地域に分けられる。ザンベジ川の北側では、狭い海岸線が内陸の丘陵地帯や低い台地へと続いている。さらに西側には険しい高地があり、ニアサ高原、ナムリ山(またはシレ高原)、アンゴニア高原、テテ高原、そしてミオンボ林に覆われたマコンデ高原などがある。ザンベジ川の南側では、低地がより広がり、深南部にはマショナランド台地とレボンボ山脈が位置する。

国内には5つの主要河川といくつかの小河川が流れており、最大かつ最も重要なのはザンベジ川である。また、ニアサ湖(マラウイ湖)、チウタ湖、カオラ・バッサ湖、シルワ湖という4つの特筆すべき湖があり、すべて北部に位置する。主要都市はマプト、ベイラ、ナンプーラ、テテ、ケリマネ、シモイオ、ペンバ、イニャンバネ、シャイシャイ、リシンガである。

4.1. 気候

モザンビークは熱帯気候で、10月から3月までの雨季と4月から9月までの乾季の2つの季節がある。ただし、気候条件は標高によって異なる。降水量は海岸沿いで多く、北部と南部では減少する。年間降水量は地域によって500 mmから900 mmで、平均は590 mmである。雨季にはサイクロンが頻繁に発生する。マプトの平均気温は、7月には13 °Cから24 °C、2月には22 °Cから31 °Cの範囲である。

2019年、モザンビークは壊滅的なサイクロンイダイとケネスによる洪水と破壊に見舞われた。これは、1シーズンに2つのサイクロンが同国を襲った初めてのケースであった。

これらの気候災害は、農業、漁業、そして数千もの作物を含む様々なセクターに深刻な影響を与えており、特に2023年1月から3月にかけて、マラウイ、マダガスカル、モザンビークを含む南部アフリカ地域では、FAO(国際連合食糧農業機関)の緊急キャンペーンによれば、1000万人以上が影響を受けた。

4.2. 野生生物と生態系

モザンビークには740種の鳥類が生息していることが知られており、その中には世界的に絶滅が危惧される20種と2種の外来種が含まれる。また、200種以上の哺乳類がモザンビーク固有であり、その中には絶滅寸前のセラスシマウマ、ヴィンセントヤブリス、その他13種の絶滅危惧種または危急種が含まれる。

保護地域には、13の森林保護区、7つの国立公園、6つの自然保護区、3つの国境保全地域、3つの野生生物または狩猟保護区が含まれる。同国は2019年の森林景観保全指数で平均6.93/10点を獲得し、172カ国中62位にランクされた。

5. 政治

モザンビークの憲法は、共和国大統領が国家元首、政府の長、軍の最高司令官、そして国家統一の象徴として機能すると規定している。大統領は直接選挙によって5年の任期で選出され、決選投票制度が採用されている。首相は大統領によって任命される。首相の職務には、閣僚評議会(内閣)の招集と議長、大統領への助言、国の統治における大統領の補佐、他の大臣の職務の調整が含まれる。

共和国議会は250議席で構成され、議員は比例代表制によって5年の任期で選出される。司法府は、最高裁判所と、州、県、市の各裁判所で構成される。

モザンビークは、国内の国防のあらゆる側面を担当する小規模で機能的な軍隊、モザンビーク国防軍を運営している。

5.1. 行政区画

モザンビークは10の州(provínciasプロヴィンシアスポルトガル語)と州と同格の1つの首都(cidade capitalシダーデ・カピタルポルトガル語)に分かれている。州は129の県(distritosディストリトスポルトガル語)に細分化される。県はさらに405の「行政ポスト」(postos administrativosポストス・アドミニストラティーヴォスポルトガル語、長はsecretáriosセクレタリオスポルトガル語)に分かれ、その下に中央国家行政の最下層地理単位である「地方」(localidadesローカリダーデスポルトガル語)がある。また、53の「自治体」(municípiosムニシピオスポルトガル語)が存在する。

|

5.2. 軍事

モザンビーク国防軍(FADM)は、陸軍、空軍、海軍の3軍から構成される。FADMは、1976年に3つの通常大隊から編成され、うち2つはタンザニアで、1つはザンビアで訓練を受けた。陸軍士官候補生は当初、中国人軍事教官によってマプトで訓練された。1977年3月、モザンビークとソビエト連邦との友好協力条約締結後、士官候補生は様々なワルシャワ条約機構加盟国での訓練資格を得た。モザンビーク駐留ソビエト軍事使節団は、5個歩兵旅団と1個機甲旅団からなる新部隊の増強を支援した。内戦の最盛期には、これは段階的に8個歩兵旅団、1個機甲旅団、そしてジンバブエ第5旅団を模倣した1個対反乱旅団へと増強された。

既存のFAM(Forças Armadas de Moçambiqueフォルサス・アルマダス・デ・モサンビーケポルトガル語)は、ポルトガル、フランス、イギリスからの顧問を含むモザンビーク国防軍編成合同委員会(CCFADM)の後援のもと、内戦終結後に解体された。CCFADMは、元陸軍兵士とRENAMO反乱軍の復員兵を同数ずつ、約3万人の単一戦力に統合することを勧告した。しかし、兵站上の問題と予算の制約により、1995年の兵力は約12,195人にとどまった。1995年から2000年代半ばにかけて、軍の限られた資源と低い予算優先順位のため、兵力レベルはほとんど変動しなかった。

2016年、モザンビーク陸軍は、3個特殊部隊大隊、7個軽歩兵大隊、2個工兵大隊、2個砲兵大隊、1個兵站大隊に編成された1万人の兵士で構成されていた。

モザンビークはまた、ブルンジ(232人)、コモロ、コンゴ民主共和国、東ティモール、スーダンにおける多くの平和維持活動にも関与している。また、1997年のジンバブエにおけるブルー・フングウェや1999年の南アフリカにおけるブルー・クレーンといった合同軍事作戦にも積極的に参加している。

5.3. 対外関係

解放闘争に遡る同盟関係は依然として重要であるが、モザンビークの外交政策はますます現実的なものとなっている。モザンビーク外交政策の2つの柱は、近隣諸国との良好な関係維持と、開発パートナーとの連携の維持・拡大である。

1970年代から1980年代初頭にかけて、モザンビークの外交政策は、ローデシアと南アフリカにおける多数派支配のための闘争、ならびに超大国間の競争と冷戦と密접に結びついていた。モザンビークがローデシアに対する国連制裁を実施し、同国の海上アクセスを拒否するという決定は、イアン・スミス政権に同国に対抗するための公然および秘密の行動をとらせるに至った。1980年のジンバブエにおける政権交代はこの脅威を取り除いたが、南アフリカ政府はモザンビークを不安定化させ続けた。モザンビークはまた、フロントライン諸国にも属していた。1984年のンコマティ協定は、RENAMOへの南アフリカの支援を終わらせるという目標には失敗したものの、モザンビーク政府と南アフリカ政府の間の最初の外交的接触を開いた。このプロセスは、南アフリカにおけるアパルトヘイトの撤廃とともに勢いを増し、1993年10月に完全な外交関係の樹立に至った。近隣のジンバブエ、マラウイ、ザンビア、タンザニアとの関係は時折緊張を示すものの、これらの国々とのモザンビークの結びつきは依然として強い。

独立直後の数年間、モザンビークは一部の西側諸国、特にスカンジナビア諸国からかなりの援助を受けた。ソビエト連邦とその同盟国はモザンビークの主要な経済的、軍事的、政治的支援者となり、その外交政策はこの連携を反映していた。これは1983年に変化し始め、1984年にモザンビークは世界銀行と国際通貨基金に加盟した。スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、アイスランドといったスカンジナビア諸国による西側援助は、急速にソビエトの支援に取って代わった。フィンランドとオランダは、ますます重要な開発援助の源泉となっている。イタリアもまた、和平プロセスにおける重要な役割の結果として、モザンビークで存在感を維持している。旧植民地宗主国であるポルトガルとの関係は、ポルトガル人投資家がモザンビーク経済において目に見える役割を果たしているため、引き続き重要である。

モザンビークは非同盟運動のメンバーであり、国連やその他の国際機関におけるアフリカブロックの穏健派メンバーの中にランクされている。モザンビークはまた、アフリカ連合と南部アフリカ開発共同体にも属している。1994年、政府は国際的支援の基盤を広げるため、また国内の相当数のイスラム教徒人口を喜ばせるために、イスラム協力機構の正会員となった。同様に、1995年にモザンビークは英語圏の近隣諸国とともにイギリス連邦に加盟した。当時、イギリス帝国の一部であったことのない国がイギリス連邦に加盟したのはモザンビークだけであった。同年、モザンビークはポルトガル語諸国共同体の創設メンバーとなり、初代議長国を務め、他のポルトガル語圏諸国と緊密な関係を維持している。

5.3.1. 日本との関係

織田信長の家来として活躍した弥助は、現在のモザンビークにあたるポルトガル領東アフリカ出身で、1581年にイタリア人宣教師アレッサンドロ・ヴァリニャーノにより日本に渡航したと推定される。また、1582年にヨーロッパへ向かった天正遣欧少年使節が、帰路にて1586年にモザンビーク島に寄港し、約6か月間を過ごした。

1980年代以降日本に留学する者が現れており、ベンビンダ・ツレのように長期間の留学を経て日本で就職後帰国した者もいる。このベンビンダは小学生向けの学習雑誌に読み物が掲載されたり、帰国の年にはラジオ番組で特別企画が長期間にわたって組まれるなど多くの日本人に名前が知られた。第5回アフリカ開発会議中の2013年6月1日に、横浜で日本との間に投資協定が結ばれた。2018年にはIHIにより最新鋭のガスタービン火力発電所が首都マプトに建設されている。

- 在留日本人数 - 195人(2018年10月時点)

- 在日モザンビーク人数 - 約130人(2019年12月時点)

5.4. 人権

モザンビークでは、2015年以降、同性間の性的行為は合法化されている。しかし、LGBTの人々に対する差別は依然として広範に存在している。

市民的自由に関しては、表現の自由、集会の自由、結社の自由などが憲法で保障されているものの、実際には政府によるメディアへの圧力や、平和的なデモに対する制限が見られることがある。特にジャーナリストや人権活動家が脅迫や嫌がらせを受けるケースも報告されている。

少数民族や脆弱な立場の人々の権利については、依然として課題が多い。特に地方部では、伝統的な慣習や社会構造が、女性や子供の権利を十分に保障していない場合がある。児童労働や人身売買の問題も存在する。

政府は人権状況の改善に取り組む姿勢を示しており、関連法の整備や啓発活動を行っている。また、国内外のNGOや市民社会組織も、人権擁護や意識向上、法的支援などの活動を展開している。しかし、カボ・デルガード州の紛争など、国内の不安定要因が人権状況に負の影響を与えている側面もある。政府の対応能力の限界や、司法アクセスの困難さなども、人権侵害の解決を妨げる要因となっている。

6. 経済

モザンビークの経済は、農業と豊富な天然資源に支えられ、近年は鉱業や観光業も発展の兆しを見せています。しかし、インフラの未整備や国際価格の変動、国内の格差といった課題も抱えています。

モザンビークは世界で最も貧しく、最も開発の遅れた国の一つであるが、1994年から2006年にかけての年平均GDP成長率は約8%であった。2014/15年以降、家計の実質消費は大幅に減少し、経済格差の急激な拡大が見られる。IMFはモザンビークを重債務貧困国に分類している。2006年の調査では、モザンビーク人の4分の3が、過去5年間で経済状況が変わらないか悪化したと回答している。

モザンビークの公式通貨はメティカルである(2023年10月現在、1米ドルは約64メティカルに相当)。米ドル、南アフリカランド、ユーロは商取引で広く受け入れられ使用されている。法定最低賃金は月額約60 USDである。モザンビークは南部アフリカ開発共同体(SADC)の加盟国である。SADCの自由貿易協定は、関税やその他の貿易障壁を撤廃することにより、南部アフリカ地域をより競争力のあるものにすることを目的としている。2007年、世界銀行はモザンビークの「驚異的な経済成長ペース」について言及した。2007年初頭のドナーと政府の共同調査では、「モザンビークは一般的に援助の成功例と見なされている」と述べられた。

独立後の経済改革と内戦からの復興は高い成長率をもたらした。国は目覚ましい回復を遂げ、1996年から2006年の間に年平均8%の経済成長を達成し、2006年から2011年の間には6~7%の成長を遂げた。将来の急速な拡大は、いくつかの大規模な外国投資プロジェクト、継続的な経済改革、農業、運輸、観光部門の復活にかかっている。2013年には人口の約80%が農業に従事しており、その大部分は小規模な自給自足農業であったが、依然として不十分なインフラ、商業ネットワーク、投資に苦しんでいた。しかし、2012年には、モザンビークの耕作可能地の90%以上が依然として未耕作であった。

2013年のBBCの記事によると、2009年以降、ポルトガル経済の悪化とモザンビーク経済の成長により、ポルトガル人がモザンビークに戻ってきていると報じられた。

国有企業1,200社以上(主に小規模)が民営化された。残りの国営企業(電気通信、エネルギー、港湾、鉄道など)についても、民営化や部門自由化の準備が進められた。政府は国営企業を民営化する際に、しばしば戦略的な外国投資家を選んだ。さらに、関税が引き下げられ、税関管理が合理化・改革された。政府は国内歳入増加努力の一環として、1999年に付加価値税を導入した。

6.1. 主要産業

モザンビークの経済は、依然として農業が大きな割合を占めている。主な農産物としては、エビ、綿花、カシューナッツ、砂糖、柑橘類、コプラ、木材などがある。漁業も重要であり、特に軟体動物、甲殻類、棘皮動物が水揚げされる。これらの第一次産業は、多くの国民の雇用と生活を支えているが、天候不順やインフラの未整備、国際市場価格の変動などの影響を受けやすい。労働条件については、特に小規模農家や季節労働者の間で依然として厳しい状況が見られる場合があり、児童労働の問題も指摘されている。

鉱業は近年急速に成長しており、特に石炭と天然ガスが注目されている。テテ州の石炭埋蔵量は豊富であり、輸出の重要な柱となっている。また、北部カボ・デルガード州沖合のロヴマ盆地では世界最大級の天然ガス田が発見され、液化天然ガス(LNG)プロジェクトが進められている。これらの資源開発は大きな経済効果をもたらす一方で、環境への影響や、地域住民への利益配分の公平性、労働者の権利保護などが課題となっている。

製造業は、食品・飲料加工、化学製品、アルミニウム精錬、石油製品などが中心である。アルミニウム精錬は、安価な電力を利用してボーキサイトからアルミニウム地金を生産し、主要な輸出品目の一つとなっている。しかし、製造業全体の規模はまだ小さく、国内需要の多くを輸入品に頼っている。

これらの産業の発展においては、労働者の技能向上、労働安全衛生の確保、環境規制の遵守、そして持続可能な開発への配慮が求められている。

6.2. 天然資源

モザンビークは豊富な天然資源に恵まれている。2010年から2011年にかけて、アナダルコ・ペトロリアムとEniは、北部カボ・デルガード州沖のロヴマ盆地で、回収可能埋蔵量4兆2千億立方メートルのマンバ南ガス田を発見した。これが開発されれば、モザンビークは世界有数の液化天然ガス(LNG)生産国の一つとなる可能性がある。2017年1月、政府はロヴマガス盆地の天然ガス開発プロジェクトのために3社を選定した。GLアフリカ・エナジー(英国)がその一つに選ばれ、250MWのガス火力発電所を建設・運営する計画である。生産開始は当初2018年に予定されていたが、2024年にLNGの国際輸出を開始する予定である。2019年、モザンビークLNGプロジェクトと呼ばれるロヴマ盆地の開発は、投資家コンソーシアムから190.00 億 USDを調達し、このLNGを市場に投入することになった。プロジェクトとその関連業務の大部分は、トタルエナジーズに委託されている。

このほか、石炭の埋蔵量も豊富で、特にテテ州が中心となっている。宝石類、特にルビーやガーネット、トルマリンなども産出され、世界の市場で注目されている。また、チタン、タンタル、黒鉛、大理石などの鉱物資源も存在する。

これらの天然資源の開発は、モザンビーク経済にとって大きな潜在力を持つ一方で、環境への影響、資源収入の公平な分配、地域社会との共存、そして「資源の呪い」と呼ばれる経済の歪みを避けるための適切な管理が重要な課題となっている。特にカボ・デルガード州では、天然ガス開発と並行してイスラム主義武装勢力による紛争が続いており、資源開発の安定的な推進を脅かしている。

6.3. 観光

モザンビークの自然環境、野生生物、歴史的遺産は、ビーチリゾート、文化観光、エコツーリズムの機会を提供している。同国の観光産業は、国内総生産(GDP)の成長に大きな可能性を秘めている。

北部の清浄な水質のビーチは観光に適しており、特にキリンバス諸島やバザルト諸島のように都市中心部から遠く離れた場所が人気である。イニャンバネ州は、海洋生物の多様性とジンベエザメやオニイトマキエイの存在により、国際的なダイバーを引きつけている。また、ゴロンゴーザ国立公園を含むいくつかの国立公園が存在する。

国の豊かな文化遺産も観光資源であり、モザンビーク島のような世界遺産や、各地の伝統的な音楽、ダンス、工芸品などが観光客の関心を集めている。しかし、インフラの未整備や、一部地域における治安問題が観光開発の課題となっている。政府は観光客誘致のための戦略を推進しており、特に近隣の南アフリカ共和国やヨーロッパからの観光客をターゲットとしている。持続可能な観光開発を通じて、地域経済の活性化と雇用創出を目指している。

6.4. 交通及びインフラ

モザンビークには3.00 万 kmを超える道路網があるが、その多くは未舗装である。イギリス連邦の近隣諸国と同様に、イギリスの植民地ではなかったにもかかわらず、左側通行である。マプトには国際空港があり、その他に21の舗装された空港と100以上の未舗装滑走路を持つ飛行場がある。内陸水路は3750 kmが航行可能である。主要都市を結び、国をマラウイ、ジンバブエ、南アフリカと接続する鉄道網がある。

モザンビークの鉄道システムは、1世紀以上にわたり、内陸部への別々の路線の終着点として機能した沿岸の3つの異なる港から発展した。鉄道はモザンビーク内戦中に主要な標的となり、RENAMOによって妨害され、現在は修復が進められている。国営企業のモザンビーク港湾鉄道公社(Portos e Caminhos de Ferro de Moçambiqueポルトス・エ・カミーニョス・デ・フェーロ・デ・モサンビーケポルトガル語、CFM)が鉄道システムとそれに接続する港湾を監督しているが、管理は大部分が外部委託されている。各路線には独自の開発回廊がある。

2005年現在、鉄道線路は3123 kmあり、そのうち2983 kmが近隣の鉄道システムと互換性のある1067mm軌間、残りの140 kmが762mm軌間のガザ鉄道である。中央のベイラ・ブラワヨ鉄道とセナ鉄道ルートは、ベイラ港を内陸国のマラウイ、ザンビア、ジンバブエと結んでいる。この北側では、ナカラ港もナカラ鉄道によってマラウイと結ばれ、南側ではマプト港がリンポポ鉄道、ゴバ鉄道、プレトリア・マプト鉄道によってジンバブエ、エスワティニ、南アフリカと接続されている。これらのネットワークは近隣諸国を経由してのみ相互接続されている。テテとベイラ間の石炭輸送のための新しいルートが2010年までに供用開始される予定であったが、2010年8月、モザンビークとボツワナは、ボツワナのセルレからテコバニネ岬の深水港までジンバブエを経由する1,100kmの鉄道を開発するための覚書に署名した。新しい車両はインドのゴールデンロック鉄道工場から供給されており、ジャニーカプラーと鉄道用空気ブレーキを使用している。

電力インフラについては、特に北部テテ州のカオラ・バッサダムからの水力発電が重要であり、国内供給だけでなく南アフリカなどへの輸出も行われている。しかし、全国的な送電網の整備は依然として課題であり、地方部では電力アクセスが限られている。通信インフラも発展途上であり、特にインターネットの普及率は低いが、携帯電話の普及は進んでいる。

6.5. 経済改革と課題

モザンビークは1980年代後半以降、社会主義計画経済から市場経済への移行を目指し、一連の経済改革を実施してきた。これには、国有企業の民営化、価格自由化、貿易自由化、財政金融改革などが含まれる。これらの改革は、国際通貨基金(IMF)や世界銀行などの国際機関の支援を受けて進められ、内戦終結後の経済成長の基盤となった。特に、外国直接投資の誘致に成功し、アルミニウム精錬や天然資源開発などの大規模プロジェクトが経済を牽引した。

しかし、依然として多くの課題に直面している。最も深刻な問題の一つは貧困であり、国民の半数以上が貧困ライン以下の生活を余儀なくされている。経済成長の恩恵が必ずしも国民全体に行き渡っておらず、都市部と農村部、あるいは地域間の経済格差も拡大している。

汚職も深刻な問題であり、国の経済発展を阻害する要因となっている。2011年には横領、影響力行使、汚職を犯罪とする新しい汚職防止法が提案され、一部の元大臣が汚職で有罪判決を受けるなど、政府は対策に取り組んでいるが、その規模と範囲は依然として懸念されている。特に、2016年に発覚した政府系企業による巨額の隠れ債務問題(いわゆる「ツナ債スキャンダル」)は、国の信用を大きく損ない、経済危機を引き起こした。

経済政策が脆弱な立場の人々や社会の公平性に与える影響も重要な課題である。天然資源開発による収益が、国民の生活向上や貧困削減に十分に活用されていないとの批判もある。持続可能な開発のためには、経済成長の質を高め、より包摂的な発展を目指す必要がある。教育水準の向上、医療アクセスの改善、インフラ整備、そしてグッドガバナンスの確立が、これらの課題を克服するための鍵となる。

7. 社会

モザンビークの社会は、多様な民族、言語、宗教が共存する多文化社会である。長年の植民地支配、独立戦争、内戦を経て、社会の再建と発展が大きな課題となっている。社会福祉制度は未だ十分ではなく、特に農村部や紛争影響地域では、教育や医療へのアクセス、安全な水や衛生施設の確保などが困難な状況にある。マイノリティや女性、子供、障害者など脆弱な立場の人々の権利擁護も重要な課題である。

7.1. 人口

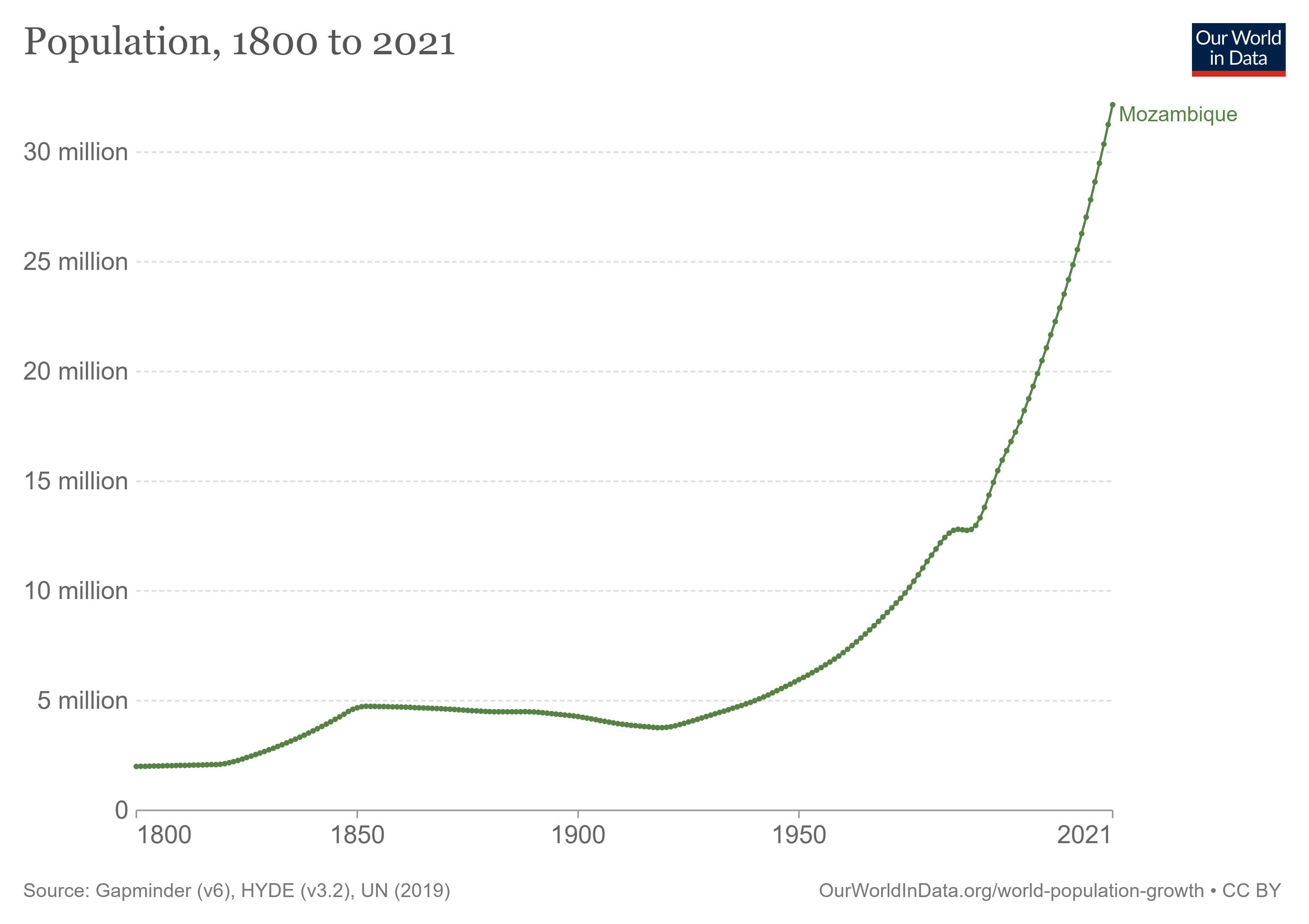

モザンビークの人口は、2024年の推計で約3,477万605人であり、2023年から2.96%増加している。人口増加率は依然として高い水準にある。北中部のザンベジア州とナンプーラ州が最も人口が多く、国全体の約45%を占める。

年齢構成は若年層が多く、典型的なピラミッド型を示している。2011年の調査では、合計特殊出生率は女性1人あたり5.9人であり、農村部では6.6人、都市部では4.5人と地域差が見られた。高い出生率と平均寿命の低さ(2018年時点で60.2歳)が、人口構造の特徴となっている。

人口分布は、沿岸部や主要河川流域に集中する傾向がある。都市部への人口流入も続いているが、依然として国民の多くは農村部で生活している。

7.2. 主要都市

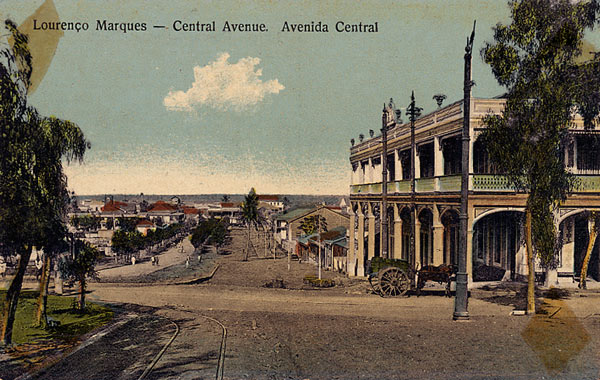

モザンビークの首都はマプトであり、国の政治、経済、文化の中心地である。マプトは国内最大の都市でもあり、2017年の国勢調査によると人口は約108万人である。マプト湾に面した港湾都市であり、植民地時代にはロウレンソ・マルケスと呼ばれていた。

マプトに次ぐ主要都市としては、マトラ(マプト州、人口約103万人)、ナンプーラ(ナンプーラ州、人口約66万人)、ベイラ(ソファラ州、人口約59万人)が挙げられる。マトラはマプトの衛星都市として発展しており、工業団地なども存在する。ナンプーラは北部地域の経済・交通の中心地である。ベイラはモザンビーク中部の主要港であり、ジンバブエやマラウイなど内陸国への玄関口としての役割も担っている。

その他、シモイオ(マニカ州)、テテ(テテ州)、ケリマネ(ザンベジア州)、リシンガ(ニアサ州)、ペンバ(カボ・デルガード州)、シャイシャイ(ガザ州)、イニャンバネ(イニャンバネ州)などが各州の州都や地域の中心都市として機能している。これらの都市は、それぞれの地域の行政、商業、教育の中心となっている。

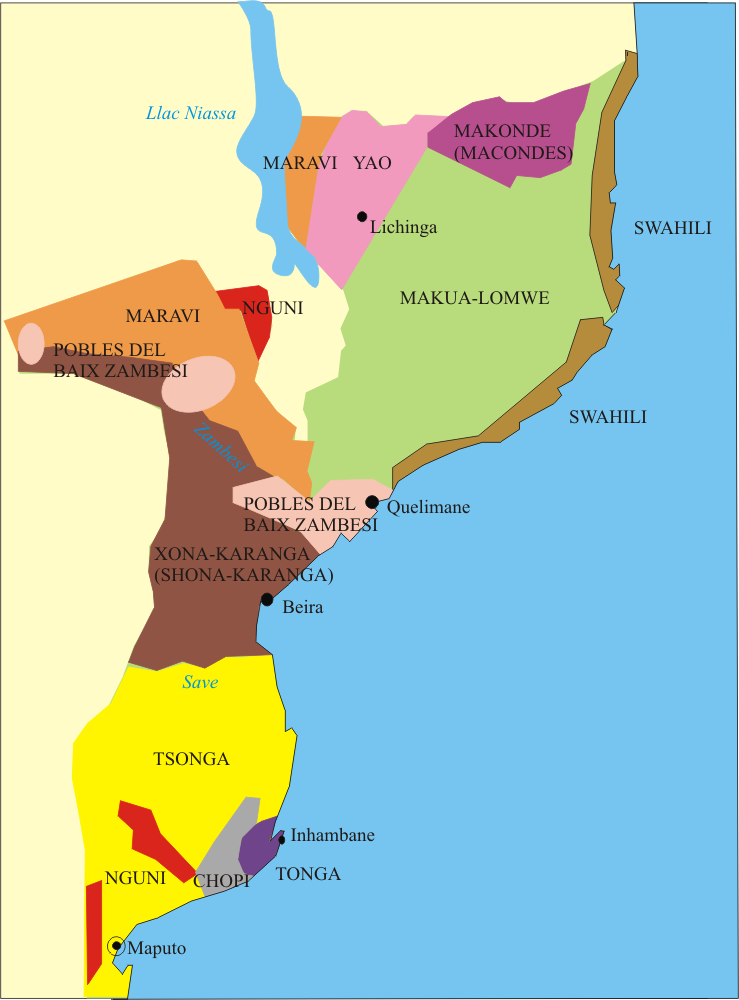

7.3. 民族

モザンビークは多民族国家であり、約40の部族が存在するとされる。国民の大多数(約97.8%)はバントゥー系民族であり、主要な民族集団としては以下が挙げられる。

- マクア人 (Emakhuwaエマクワエウェ語): 北部地域を中心に居住し、国内最大の民族集団で、人口の約4割を占める。主に農業を営む。

- ツォンガ人 (Tsongaツォンガツォンガ語 / Shangaanシャンガーンツォンガ語): 南部地域に多く居住し、南アフリカ共和国やジンバブエにも分布する。

- セナ人 (Senaセナseh): ザンベジ川中下流域、特にソファラ州やザンベジア州に居住する。

- ロムウェ人 (Lomweロムウェポルトガル語): 北中部のナンプーラ州やザンベジア州にマクア人と隣接して居住する。

- ショナ人 (Shonaショナショナ語): 主に西部、ジンバブエとの国境付近に居住し、ンダウ人 (Ndauンダウndc) やマニカ人 (Manyikaマニカmxc) などの下位集団を含む。

- マコンデ人: 北部のカボ・デルガード州やタンザニア国境付近に居住し、精巧な木彫りで知られる。

- ヤオ人 (Yaoヤオヤオ語): 北部のニアサ州やマラウイ、タンザニアにも分布する。イスラム教徒が多い。

- スワヒリ人: 北部沿岸地域に居住し、スワヒリ文化の影響が強い。

- チョピ人: 南部のイニャンバネ州沿岸部に居住し、ティンビラと呼ばれる木琴音楽で知られる。

- ングニ人 (Nguniングニngu): 南部に居住し、ズールー人を含む。

これらの民族集団は、それぞれ独自の言語、文化、伝統、社会構造を持っている。植民地時代や内戦の影響、近年の経済開発などにより、民族間の交流や移動も活発化しているが、依然として各民族のアイデンティティは強く保持されている。

その他、メスチーソ(ポルトガル人とアフリカ人の混血)、インド系、ポルトガル系、中国系などのマイノリティも存在する。

7.4. 言語

モザンビークの公用語はポルトガル語(モザンビーク・ポルトガル語)であり、国民の約50.3%が話すとされる(2007年国勢調査)。特に都市部や教育を受けた層、若い世代の間ではリングワ・フランカとして機能している。首都マプトでは約半数の住民がポルトガル語を母語としている。

しかし、国民の日常生活では多様なバントゥー諸語が広く用いられている。主な土着言語としては以下のようなものがある。

- マクア語 (Emakhuwaエマクワvmw): 北部で最も話者数が多い言語。

- ツォンガ語 (Xichanganaシチャンガナツォンガ語 / Tsongaツォンガツォンガ語): 南部で広く話される。

- セナ語 (Cisenaシセナseh): ザンベジ川中流域。

- チェワ語 (Chichewaチチェワチェワ語 / Nyanjaニャンジャチェワ語): 北西部、マラウイ湖周辺。

- ロムウェ語 (Elomweエロムウェngl): 北中部。

- チュワブ語 (Echuwaboエチュワボchw): ザンベジア州沿岸部。

- ツワ語 (Xitswaシツワtwx): イニャンバネ州。

- ンダウ語 (Cindauシンダウndc): ショナ語の方言とされ、中部。

- マコンデ語 (Shimakondeシマコンデkde): 北部。

- ヤオ語 (Chiyaoチヤオヤオ語): 北部。

- コティ語 (Ekotiエコティeko): ナンプーラ州沿岸部。

- チョピ語 (Cicopiチコピcce): イニャンバネ州。

- ロンガ語 (Xirongaシロンガron): マプト周辺。

北部沿岸部ではスワヒリ語や、スワヒリ語の方言とされるムワニ語 (Kimwaniキムワニwmw) も話される。Glottologによれば、モザンビークでは46の言語(うち1つは手話言語であるモザンビーク手話(Língua de sinais de Moçambiqueリングア・デ・シanais・デ・モサンビーケポルトガル語))が話されている。

国の言語政策としては、公用語であるポルトガル語の普及を進めつつも、主要な土着言語の教育現場での使用や標準化の試みも行われている。ラジオ放送などでは、ポルトガル語に加えて現地の言語も使用されることが多い。

7.5. 宗教

モザンビークは宗教的に多様な国である。2007年の国勢調査によると、キリスト教徒が人口の59.2%、イスラム教徒が18.9%、主にアニミズムを含むその他の信仰を持つ人々が7.3%、無宗教が13.9%であった。

より最近の2015年の人口保健調査(DHS)では、カトリックが30.5%、イスラム教が19.3%、様々なプロテスタント諸派が合計で44%とされている。2018年の米国国際宗教自由委員会の推計では、カトリックが28%、イスラム教徒(主にスンナ派)が18%、ザイオニスト教会が15%、プロテスタントが12%、その他の宗教グループが7%、無宗教が18%となっている。

カトリック教会は国内に12の司教区(ベイラ、シモイオ、グルエ、イニャンバネ、リシンガ、マプト、ナカラ、ナンプーラ、ペンバ、ケリマネ、テテ、シャイシャイ)と3つの大司教区(ベイラ、マプト、ナンプーラ)を設置している。

主要なプロテスタントの教派には、モザンビーク・バプテスト連合教会(Igreja União Baptista de Moçambiqueイグレージャ・ウニオン・バプティスタ・デ・モサンビーケポルトガル語)、アッセンブリーズ・オブ・ゴッド、セブンスデー・アドベンチスト教会、南部アフリカ聖公会、神の完全福音教会(Igreja do Evangelho Completo de Deusイグレージャ・ド・エヴァンジェーリョ・コンプレト・デ・デウスポルトガル語)、合同メソジスト教会、モザンビーク長老教会(Igreja Presbiteriana de Moçambiqueイグレージャ・プレズビテリアナ・デ・モサンビーケポルトガル語)、キリストの教会、神の福音会議(Assembleia Evangélica de Deusアセンブレイア・エヴァンジェリカ・デ・デウスポルトガル語)などがある。メソジストの活動は1890年に始まり、合同メソジスト教会は近年大きく成長している。

末日聖徒イエス・キリスト教会も1999年から宣教師を派遣し、信者数を増やしている。バハーイー教は1950年代初頭から存在しているが、当時はカトリック教会の影響が強く公然と活動できなかった。イスラム教徒は特に国の北部に多く、いくつかのタリーカ(スーフィー教団)に組織されている。また、モザンビーク・イスラム評議会(Conselho Islâmico de Moçambiqueコンセーリョ・イスラーミコ・デ・モサンビーケポルトガル語)とモザンビーク・イスラム会議(Congresso Islâmico de Moçambiqueコングレッソ・イスラーミコ・デ・モサンビーケポルトガル語)という2つの全国組織が存在する。重要なパキスタン系、インド系の団体や、少数のシーア派コミュニティも存在する。マプトには非常に小さいながらも活気のあるユダヤ教徒コミュニティがある。

伝統的なアフリカ土着信仰も、特に農村部で依然として根強く信仰されており、キリスト教やイスラム教と習合している場合も多い。

7.6. 教育

モザンビークの教育制度は、ポルトガル植民地時代の影響を強く受けており、教育言語は主にポルトガル語である。法律上、初等教育は義務教育とされているが、特に農村部では貧困のため子供たちが家計を助けるために働かなければならず、就学率は依然として低い。2007年には100万人の子供が学校に通っておらず、その多くは貧しい農村家庭の出身であり、教員のほぼ半数が資格を持っていなかった。女子の就学率は2002年の300万人から2006年には410万人に増加し、修了者数も31,000人から90,000人に増加したが、修了率は依然として低い水準にある。

教育制度は、初等教育(1年生から7年生)、中等教育(8年生から10年生、および11年生から12年生の準大学準備課程)、高等教育からなる。7年生を修了後、生徒は全国標準試験を受けて中等教育に進学する。モザンビークの大学への進学枠は非常に限られており、そのため準大学課程を修了した生徒の多くはすぐに大学に進学できず、教員として働いたり、失業したりする。また、10年生修了後に、農業、技術、教育などを専門とする職業訓練機関に進む道もある。

2017年の推計によれば、15歳以上の国民の識字率は60.7%(男性72.6%、女性50.3%)である。これはポルトガル植民地時代の1950年の非識字率97.8%からは大幅に改善しているものの、依然として低い水準である。2015年には58.8%(男性73.3%、女性45.4%)であった。

主要な高等教育機関としては、首都マプトにあるエドゥアルド・モンドラーネ大学(1962年創立、国内最古かつ最大の総合大学)や、モザンビーク教育大学などがある。近年、私立大学の設立も増えている。

教育へのアクセスと質の確保は、依然としてモザンビークの大きな課題である。教員不足、教材不足、教室不足、そして地方と都市部の教育格差などが問題となっている。政府は国際機関やドナー国の支援を受けながら、教育制度の改善に取り組んでいる。

7.7. 保健

モザンビークの保健医療制度は、依然として多くの課題を抱えている。国民一人当たりの医師数は極めて少なく(2017年時点で人口10万人あたり8人)、医療施設や医薬品へのアクセスも、特に農村部では限られている。

2011年の合計特殊出生率は女性1人あたり約5.5人であった。2004年の公的医療費支出はGDPの2.7%に対し、民間支出は1.3%であった。同年の1人当たり医療費は42 USD(PPP)であった。2005年の乳児死亡率は出生1,000人あたり100人であった。2010年の妊産婦死亡率は出生10万人あたり550人で、これは1990年の385人から悪化している。5歳未満児死亡率は出生1,000人あたり147人である。

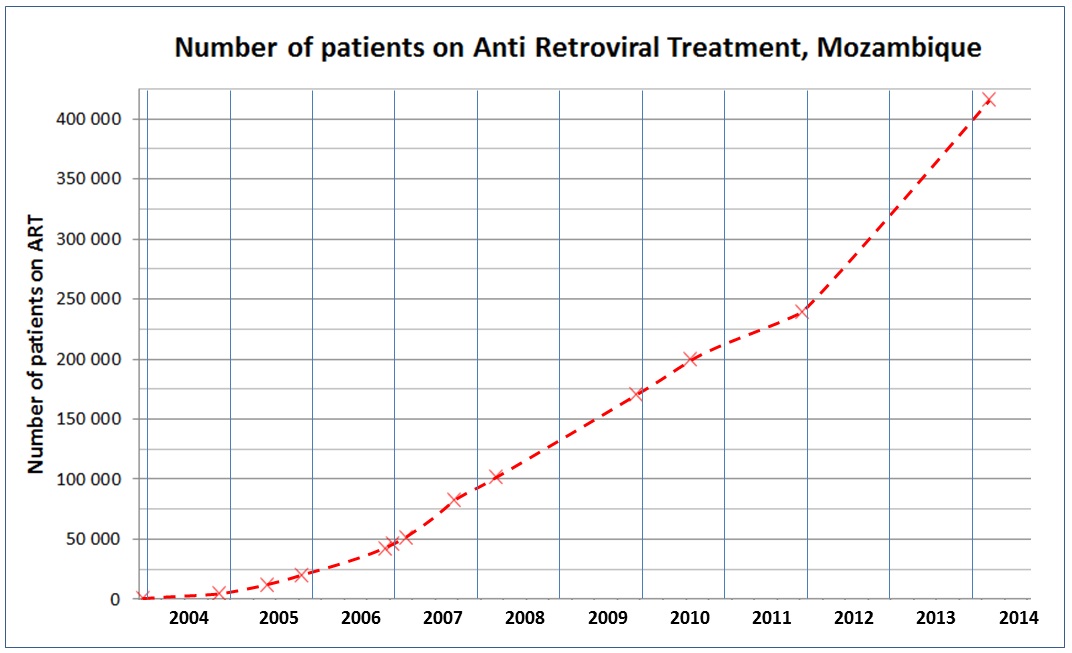

HIV/AIDSの蔓延は深刻な問題であり、2011年の15歳から49歳までの成人のHIV感染率は11.5%であった。南部地域、特にマプト州、ガザ州、マプト市では、全国平均の2倍以上の感染率が報告されている。2011年には約170万人のモザンビーク人がHIV陽性であると推定され、そのうち60万人が抗レトロウイルス治療を必要としていた。2011年12月時点で24万人が治療を受けており、2014年3月には41万6千人に増加した。

マラリアも依然として主要な死因の一つであり、特に子供たちの間で多くの犠牲者を出している。2017年にはマラリアとコレラの流行が深刻化し、マラリアでは同年1月から3月の間に148万人が診断され288人が死亡、コレラは3年連続の流行となり1222人が感染し2人が死亡した。

近年、モザンビークは深刻な食糧不安に直面しており、特に気候変動による干ばつや洪水の影響を受けやすい。

公衆衛生の改善、特に妊産婦と子供の健康、感染症対策、栄養改善などが喫緊の課題であり、政府は国際機関やNGOと協力してこれらの問題に取り組んでいる。

7.8. 水供給と衛生

モザンビークにおける飲料水の供給状況と衛生施設へのアクセスは、依然として大きな課題を抱えている。2011年の推計では、改善された水源へのアクセスは51%、適切な衛生施設へのアクセスは25%と低い水準にとどまっている。サービス品質も多くの場合低い。

人口の62%が居住する農村部では、2007年に政府が水供給と衛生に関する戦略を策定した。都市部では、水は非公式の小規模供給者および公式の供給者によって供給されている。

1998年以降、モザンビークは都市部の水供給セクターの公式部分を改革し、独立規制機関CRA、資産保有会社FIPAG、およびAguas de Moçambiqueアグアス・デ・モサンビーケポルトガル語という会社との官民連携(PPP)を創設した。このPPPは、首都および他の4都市の公式な水供給システムにアクセスできる地域を対象としていた。しかし、4都市の管理契約が2008年に期限切れとなり、首都でリース契約を結んでいた会社の外国パートナーが2010年に多額の損失を理由に撤退したため、PPPは終了した。都市部の水供給は政策的にかなりの注目を集めているが、政府は都市部の衛生に関する戦略をまだ策定していない。外部ドナーがこのセクターの全公的投資の約87.4%を融資している。

安全な水へのアクセス不足と不適切な衛生環境は、コレラや下痢性疾患などの水系感染症の蔓延の主な原因となっており、特に子供たちの健康を脅かしている。井戸の掘削、水道網の整備、衛生教育の推進などが、これらの問題を改善するために不可欠である。

8. 文化

モザンビークはポルトガルによって統治され、主要言語(ポルトガル語)と主要宗教(ローマ・カトリック)を共有している。しかし、モザンビーク国民の大部分はバントゥー系であるため、文化の大部分は土着のものである。都市部に住むバントゥー系の人々には、ポルトガルの影響が見られる。モザンビーク文化はポルトガルの文化にも影響を与えている。

イスラムの沿岸商人とヨーロッパの植民者の影響があったにもかかわらず、モザンビークの人々は小規模農業に基づいた土着の文化を保っている。

8.1. 芸術と工芸

マコンデ人は木彫りと精巧な仮面で知られており、これらは伝統舞踊でよく用いられる。木彫りには2種類あり、シェタニ(悪霊)は主に重いコクタンに彫られ、背が高く、象徴や非具象的な顔で優雅に湾曲している。もう一つはウジャマー(ujamaaウジャマースワヒリ語)で、人々の生き生きとした顔や様々な人物を描いたトーテムのような彫刻である。これらの彫刻は、多くの世代の物語を語るため、「家族の木」と呼ばれることが多い。

植民地時代の末期には、モザンビークの芸術は植民地権力による抑圧を反映し、抵抗の象徴となった。1975年の独立後、現代美術は新たな段階に入った。最もよく知られ、影響力のある現代モザンビークの芸術家は、画家のマランガタナ・ングウェニアと彫刻家のアルベルト・シサノである。1980年代から1990年代にかけての独立後の芸術の多くは、政治闘争、内戦、苦しみ、飢餓、そして闘いを反映している。

踊りは通常、モザンビーク全土で複雑で高度に発達した伝統である。部族ごとに多くの異なる種類の踊りがあり、通常は儀式的な性質を持っている。例えば、チョピ人は動物の皮を着て戦闘を演じる。マクア族の男性は、カラフルな衣装と仮面を身に着け、竹馬に乗って何時間も村の周りを踊る。国の北部では、女性のグループがイスラムの祝日を祝うために「トゥフォ」と呼ばれる伝統舞踊を披露する。

8.2. 音楽

モザンビークの音楽は、宗教的表現から伝統的な儀式まで、多くの目的を果たしている。楽器は通常手作りである。モザンビークの音楽表現で使われる楽器には、木と動物の皮で作られた太鼓、動物の角や木で作られた木管楽器のルペンベ、そしてモザンビークやアフリカの他の地域に固有の木琴の一種であるマリンバ(特にチョピ人の演奏するティンビラが有名)などがある。マリンバは南中部沿岸のチョピ人の間で人気のある楽器であり、彼らは音楽的技術と踊りで有名である。

マラベンタはモザンビークで最も人気のあるポピュラー音楽のジャンルであり、1950年代にマプトで生まれた。伝統的なモザンビークのリズムとポルトガルや他のヨーロッパの音楽の影響を融合させている。

現代のモザンビークの音楽シーンは多様で、伝統音楽、マラベンタ、ジャズ、ヒップホップ、レゲエなど様々なジャンルが含まれる。ネイマのような歌手は国際的にも知られている。

8.3. 文学

モザンビークの文字による活字文学は、植民地時代の20世紀前半に、ルイ・デ・ノローニャによるポルトガル語の詩によって始まった。これは、アンゴラやカーボベルデといった大西洋側のポルトガル植民地に比べて約半世紀遅れたものであった。その後、植民地主義を批判する詩を残した女性詩人ノエーミア・デ・ソウザや、後の1991年にカモンイス賞を受賞し、ポルトガル語世界において偉大な詩人の一人とされるジョゼ・クラヴェイリーニャにより、モザンビークのポルトガル語詩は発達を続けた。独立後には、マルクス主義的なプロパガンダ詩が目立つようになった。独立後の注目される詩人としてはルイス・カルロス・パトラキンの名が挙げられる。

モザンビークの小説の歴史は、ジョアン・ディアスによってポルトガル語で書かれた『ゴディド』(1952年発表)によって始まった。その後の代表的な作家としては、『僕たちは皮膚病にかかった犬を殺した』(1964)で国内外からの評価を得たルイス・ベルナルド・ホンワナや、1980年代から活動し、『夢遊の大地』(1992年)などで新語の創造に励むミア・コウト、『ウアララピ』(1987)でデビューしたウングラニ・バ・カ・コーサなどの名が挙げられる。ミア・コウトは、その魔術的リアリズムの手法と、ポルトガル語と現地の口語表現を巧みに融合させた独自の文体で国際的に高く評価されており、多くの作品が多言語に翻訳されている。

口承文学も豊かであり、各民族の神話、伝説、民話、ことわざなどが語り継がれている。

8.4. 食文化

モザンビーク料理は、約500年にわたるポルトガルのプレゼンスにより大きな影響を受けている。キャッサバ(ブラジル原産のデンプン質の根菜)やカシューナッツ(これもブラジル原産だが、モザンビークはかつてこれらのナッツの最大の生産国であった)、そして「パンジーニョ」(pãozinhoパオンジーニョポルトガル語、ポルトガル風のパン)といった主食や作物は、ポルトガル人によってもたらされた。月桂樹の葉、唐辛子、新鮮なコリアンダー、ニンニク、タマネギ、パプリカ、赤ピーマン、ワインといった香辛料や調味料の使用も、トウモロコシ、ジャガイモ、米、サトウキビと同様にポルトガル人によって導入された。人気の高い「エスペターダ」(串焼き)、「インテイロ・コン・ピリピリ」(ピリピリソースをかけた丸鶏)、「プレゴ」(ステーキロール)、「プディン」(プリン)、「リソイス」(エビの揚げ物)はすべてポルトガル料理であり、現在のモザンビークで一般的に食されている。

これらに加えて、アフリカの伝統的な食材や調理法も健在である。沿岸部では新鮮な魚介類が豊富で、グリルや煮込み料理にされることが多い。トウモロコシの粉を練った「シマ」(ximaシマ英語、近隣諸国のウガリやンシマに類似)は主食の一つである。ココナッツミルクやピーナッツソースを使った料理も一般的である。

8.5. スポーツ

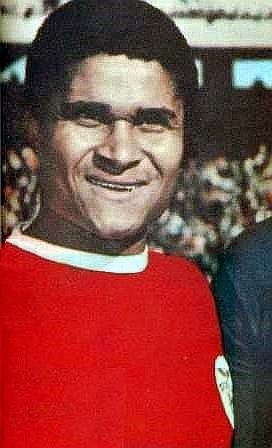

モザンビークで最も人気のあるスポーツはサッカー(futebolフチボウポルトガル語)である。ナショナルチームは、これまでFIFAワールドカップへの出場経験はないが、アフリカネイションズカップには複数回出場している。国内リーグのモサンボーラも存在する。ポルトガル植民地時代には、モザンビーク出身のエウゼビオがポルトガル代表のスター選手として活躍し、世界的な名声を得た。指導者ではカルロス・ケイロスなどがいる。

陸上競技とバスケットボールも国内で熱心にフォローされている。陸上競技では、マリア・ムトラが女子800mで2000年シドニーオリンピックで金メダル、1996年アトランタオリンピックで銅メダルを獲得し、国民的英雄となった。

ローラーホッケーも人気があり、ナショナルチームは2011年のFIRSローラーホッケーワールドカップで4位という好成績を収めた。女子ビーチバレーボールチームは、2018-2020 CAVBビーチバレーボールコンチネンタルカップで2位となった。クリケット代表チームは国際クリケットの試合に出場している。

チェスも盛んであり、同国のチェス連盟であるモザンビークチェス連盟は国際チェス連盟に所属している。

8.6. メディア

モザンビークのメディアは政府の影響を強く受けている。新聞は、価格の高さと識字率の低さから、比較的発行部数が少ない。『ノティシアス』や『ディアリオ・デ・モザンビーク』といった国営日刊紙や、週刊の『ドミンゴ』などが最も発行部数の多い新聞である。これらの発行部数は主にマプトに限られている。資金提供や広告収入のほとんどは、親政府系の新聞に与えられている。

ラジオ番組は、アクセスの容易さから、国内で最も影響力のあるメディア形態である。国営ラジオ局は民間メディアよりも人気がある。これは、国内で最も人気のある政府ラジオ局、ラジオ・モザンビークに代表される。同局はモザンビーク独立直後に設立された。

モザンビークで視聴されているテレビ局には、STV、TIM、モザンビーク・テレビ(TVM)などがある。ケーブルテレビや衛星放送を通じて、視聴者は他のアフリカ、アジア、ブラジル、ヨーロッパの数十チャンネルにアクセスできる。

インターネットの普及率は依然として低いものの、都市部を中心に徐々に利用者が増えている。ソーシャルメディアも情報交換の手段として利用されている。報道の自由に関しては、いくつかの制約があり、政府に批判的なジャーナリストが圧力を受けることもある。

8.7. 祝祭日

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | Dia da Fraternidade Universalディア・ダ・フラテルニダーデ・ウニヴェルサルポルトガル語 | 新年 |

| 2月3日 | モザンビーク英雄の日 | Dia dos Heróis Moçambicanosディア・ドス・エロイス・モサンビカノスポルトガル語 | エドゥアルド・モンドラーネの命日 |

| 4月7日 | モザンビーク女性の日 | Dia da Mulher Moçambicanaディア・ダ・ムリェール・モサンビカーナポルトガル語 | ジョシナ・マシェルの命日 |

| 5月1日 | 国際労働者の日 | Dia Internacional dos Trabalhadoresディア・インテルナシオナル・ドス・トラバリャドーレスポルトガル語 | メーデー |

| 6月25日 | 国家独立記念日 | Dia da Independência Nacionalディア・ダ・インデペンデンシア・ナシオナルポルトガル語 | 1975年のポルトガルからの独立宣言 |

| 9月7日 | 勝利の日 | Dia da Vitóriaディア・ダ・ヴィトーリアポルトガル語 | 1974年のルサカ合意調印記念 |

| 9月25日 | 国民解放軍の日 | Dia das Forças Armadas de Libertação Nacionalディア・ダス・フォルサス・アルマダス・デ・リベルタサン・ナシオナルポルトガル語 | 国民解放のための武力闘争開始記念 |

| 10月4日 | 平和と和解の日 | Dia da Paz e Reconciliaçãoディア・ダ・パス・エ・ヘコンシリアサンポルトガル語 | 1992年のローマ包括和平協定調印記念 |

| 12月25日 | 家族の日 | Dia da Famíliaディア・ダ・ファミリアポルトガル語 | キリスト教徒はクリスマスも祝う |

上記以外にも、イスラム教の祝祭日などが一部地域やコミュニティで祝われることがある。