1. 概要

ボツワナは、豊かな自然環境とツワナ人を中心とした独自の歴史を持つ。ダイヤモンド資源に支えられた経済成長を遂げる一方で、高いHIV/AIDS感染率、失業、貧富の差、環境問題、そしてサン人をはじめとする少数民族の権利など、多くの社会開発課題に直面している。独立以来、複数政党制民主主義を維持し、2024年には平和的な政権交代も実現したが、その民主主義の質、人権状況、環境保全への取り組み、特にマイノリティの扱いは、中道左派・社会自由主義的な観点から見ると、重要な論点を含んでいる。

2. 国名

ボツワナ共和国の正式名称は、英語で Republic of Botswana英語、ツワナ語で Lefatshe la Botswanaレファツェ・ラ・ボツワナツワナ語 である。通称は、英語で Botswanaボツワナ英語。日本語での公式表記はボツワナ共和国、通称はボツワナである。

国名「ボツワナ」は、「ツワナ人の土地」または「ツワナ人の国」を意味する。これは、国内の主要民族であるツワナ人に由来している。ツワナ語において、特定の接頭辞が名詞のクラスを示し、意味を変化させる。例えば、国を指す場合は接頭辞 Bo-ボツワナ語 を付けて「ボツワナ」 (Botswanaツワナ語) となり、人々(複数)を指す場合は Ba-バツワナ語 を付けて「バツワナ」 (Batswanaツワナ語) となる。一人の人間を指す場合は Mo-モツワナ語 を付けて「モツワナ」 (Motswanaツワナ語) となり、言語を指す場合は Se-セツワナ語 を付けて「セツワナ」 (Setswanaツワナ語) となる。このように、「バツワナ」は元々ツワナ民族を指す言葉であったが、現在では広くボツワナ国民全体を指す呼称としても用いられている。ボツワナ憲法は、同質的なツワナ国家を認識している。

3. 歴史

ボツワナの歴史は、古代の狩猟採集民の時代から始まり、ツワナ人を中心とする部族社会の形成、ヨーロッパ勢力の到来と植民地支配、そして1966年の独立を経て現代国家へと至る。各時代における主要な出来事、社会構造の変化、そして独立後の国家建設の歩みを詳述する。

3.1. 初期歴史と部族社会

ボツワナ地域には、更新世の時代からヒト科の生物が生息していたと推定されている。石器や動物の遺骸の発見から、少なくとも40万年前には国内の全域に人類が居住していたことが示唆されている。約20万年前に現代人類がこの地域で誕生したという説もある。洞窟壁画のような現代人類による痕跡は、約73,000年前のものとされる。南部アフリカの最も初期の住民は、現在のサン人(「ブッシュマン」とも呼ばれる)やコイコイ人の祖先と考えられている。両集団は、コエ・クワディ諸語、Kx'a諸語、トゥー諸語といった小さな語族に属するクリック音を特徴とする言語を話し、狩猟採集や長距離交易を行っていた。約2000年前に南部アフリカに牛が導入されると、この地域にはツェツェバエのいない広大な草原が広がっていたため、牧畜が経済の主要な特徴となった。

バントゥー系言語を話す人々が北方からこの国に移住してきた正確な時期は不明だが、西暦600年頃というのが一般的な見解である。この時代、現在のカランガ人の祖先が、現在のボツワナ北東部に移住した。これらの原カランガ人は、ジンバブエの諸国家やマプングブウェ王国と密接に関連していた。この時代の特筆すべき遺跡の一つにドンボシャバ遺跡があり、これはグレート・ジンバブエ時代末期(1250年~1450年)に最初に占拠された文化遺産で、平均高さ1.8 mの石垣が特徴である。この遺跡は地域住民にとって尊敬される場所であり、首長が丘の頂上に補佐役と共に住んでいたと考えられている。これらの国家は、現在のボツワナ国境外に位置し、現在のセントラル地区にあたる地域で、現代の牛の密度に匹敵するほどの大規模な牛の群れを飼育していたとされる。この大規模な牧畜複合体は1300年頃まで繁栄したが、マプングブウェの崩壊後に衰退したとみられる。この時代、最初のツワナ語を話す集団であるバクガラガディ人がカラハリ砂漠南部に移住した。これらの様々な人々は、リンポポ川を経由してインド洋に至る交易路に接続しており、アジアからのビーズなどの交易品が、おそらく象牙、金、サイの角と引き換えにボツワナにもたらされた。

トゥツウェモガラ丘の鉄器時代の集落の放射性炭素年代測定は、7世紀から19世紀後半に及び、1000年以上にわたって占有されていたことを示している。この丘は南部アフリカにおける初期国家形成の一部であり、牛が経済の主要な源泉であった。トゥツウェ集落には、住居跡、ガラス化した牛糞の大きな山、埋葬地があり、際立った構造物として石垣がある。西暦1000年頃、トゥツウェの人々がボツワナに移住した。しかし、農業もトゥツウェモガラ丘の長期にわたる占有の維持に重要な役割を果たしており、多くの穀物貯蔵施設も遺跡で発見されている。多くの異なる層状の住居床は、数百年以上にわたる継続的な占有をさらに示している。この地域を支配するようになったツワナ語話者の祖先の到来時期は、まだ正確には特定されていない。バクウェナ族(指導者カボ2世の下の一首長国)のメンバーは、遅くとも西暦1500年までには南部カラハリに入り、彼らはバクガラガディの住民を西方の砂漠へと追いやった。長年にわたり、バクウェナ族のいくつかの分派が隣接地域に移住した。バングワケツェ族は西部を占領し、バングワト族は北東部の旧カランガ地域に移住した。その後まもなく、バタワナ族として知られるバングワト族の分派が、おそらく1790年代にオカバンゴ・デルタに移住した。

3.2. ヨーロッパ人の到来と紛争

現代のボツワナに関する最初の書かれた記録は1824年に現れる。これらの記録は、バングワケツェ族がこの地域で支配的な勢力になっていたことを示している。マカバ2世の支配下で、バングワケツェ族は保護された砂漠地帯で広大な牛の群れを飼育し、その軍事力を利用して近隣部族を襲撃した。この頃には、この地域の他の首長国も約1万人の首都を持ち、かなり繁栄していた。この均衡は、南アフリカ共和国から次々と侵略者がこの国に侵入したムフェカネ期(1823年~1843年)に終焉を迎えた。バングワケツェ族は1826年に侵略してきたバコロロ族を破ることができたものの、時が経つにつれて、ボツワナの主要な首長国はすべて攻撃され、弱体化し、貧窮した。バコロロ族とアマンデベレ族は繰り返し襲撃し、バツワナから多数の牛、女性、子供を奪い、そのほとんどは砂漠や丘の上や洞窟などの避難場所に追いやられた。1843年にアマンデベレ族が西ジンバブエに移住して初めて、この脅威は沈静化した。

1840年代から1850年代にかけて、ケープ植民地を拠点とする商人との交易が始まり、ツワナ人の首長国は再建することができた。バクウェナ族、バングワケツェ族、バングワト族、バタワナ族は協力して収益性の高い象牙貿易を管理し、その収益で馬や銃を輸入し、それによって現在のボツワナの支配を確立することができた。このプロセスは1880年までにほぼ完了し、バツワナはこうしてブッシュマン、カランガ人、バクガラガディ人、その他の現在の少数派を服従させた。

グレート・トレックの後、ケープ植民地からのアフリカーナーがボツワナ国境のトランスヴァール共和国に定住した。1852年、セチェレ1世率いるツワナ首長国の連合軍がディマウェの戦いでアフリカーナーの侵攻を破り、約8年間の断続的な緊張と敵対関係の後、1860年にポチェフストルームで和平協定を締結した。その時点から、現在の南アフリカとボツワナの国境が合意され、アフリカーナーとバツワナは比較的平和裏に交易し協力した。

1884年、コシ・モレミの指揮下にあった北方ツワナ族の騎兵隊バタワナは、クティヤバサディの戦いでンデベレ族のボツワナ北部への侵攻を撃退した。これはジンバブエにおけるンデベレ王国の崩壊の始まりであり、ツワナ語圏の権威を助長した。

平和な状況が続いたため、1860年から1880年にかけて交易が盛んになった。キリスト教の宣教師たちはこの状況を利用することができた。ルター派とロンドン伝道会は1856年までにこの国で活動を確立した。1880年までには、すべての主要な村に宣教師が常駐し、彼らの影響力は徐々に増していった。カーマ3世(在位1875年~1923年)は、キリスト教を国教とした最初のツワナ族の首長であり、その結果、ツワナの慣習法の多くが変化した。キリスト教は、第一次世界大戦までにはすべての首長国で事実上の公認宗教となった。

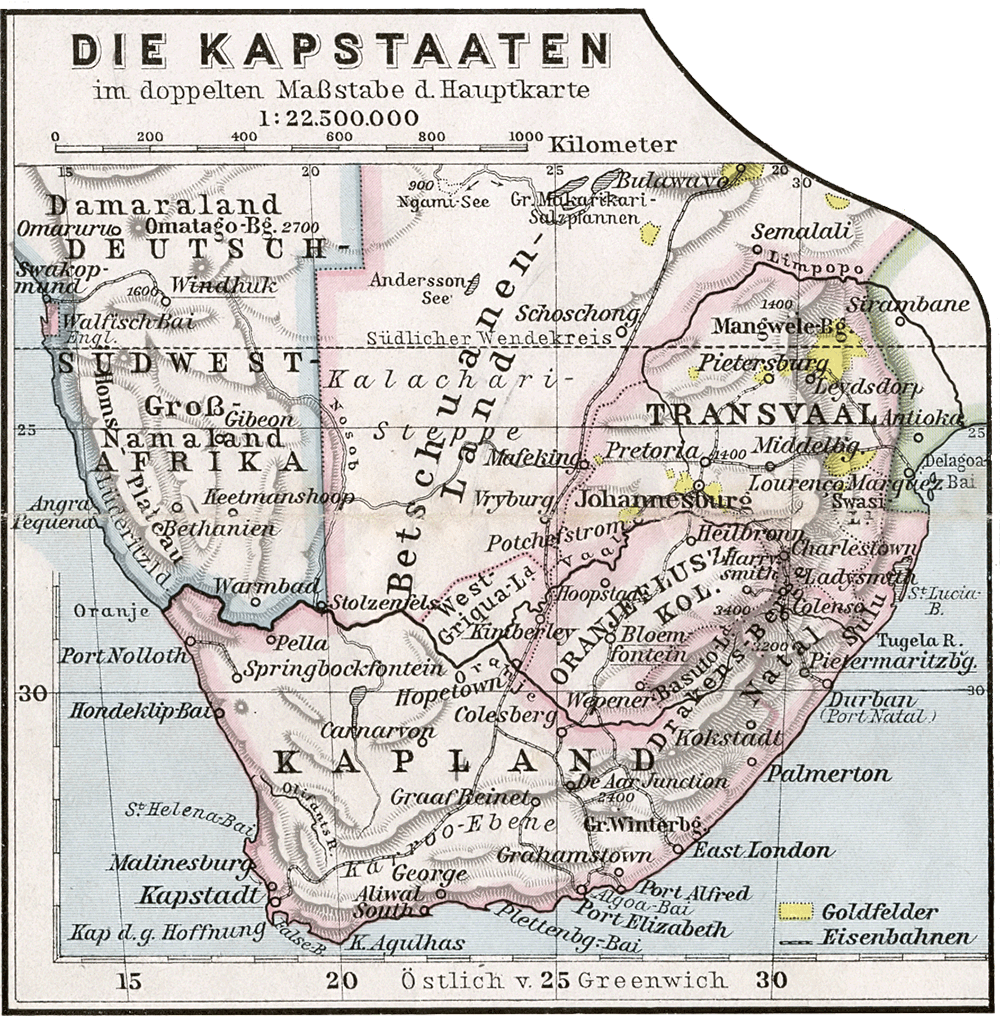

3.3. ベチュアナランド保護領

アフリカ分割の間、ドイツ帝国とイギリスの両方がボツワナの領土を渇望した。ベルリン会議において、イギリスは北方への道(Road to the North)を確保し、ケープ植民地とさらに北方の領土を結びつけるためにボツワナを併合することを決定した。1885年1月、イギリスは一方的にツワナ族の領土を併合し、その後ウォーレン遠征を北方に派遣してこの地域の支配を強化し、首長たちにイギリスの宗主権を受け入れさせようとした。首長たちは不安を抱きながらも、最終的にはこの既成事実を黙認した。

1890年、北緯22度以北の地域が新しいベチュアナランド保護領に加えられた。1890年代には、この新しい領土は8つの異なる居留地に分割され、白人入植者のための自由保有地として残された土地はごくわずかであった。1890年代初頭、イギリス政府はベチュアナランド保護領をイギリス南アフリカ会社に引き渡すことを決定した。この計画は、抗議のためにイギリスを訪れたツワナ族の指導者たちの懇願にもかかわらず順調に進んでいたが、1896年1月のジェームソン襲撃事件の失敗によって最終的に頓挫した。

1910年にこの地域の主要なイギリス植民地から南アフリカ連邦が形成された際、高等弁務官領(ベチュアナランド保護領、バストランド(現レソト)、スワジランド(現エスワティニ))は含まれなかったが、将来的な編入のための規定が設けられた。しかし、イギリスは住民の意向を諮問し始めた。南アフリカの歴代政府がこれらの領土の移管を求めたものの、イギリスは遅延を続け、結果的に実現しなかった。1948年の国民党政府の選挙勝利(アパルトヘイトを導入)と、1961年の南アフリカのコモンウェルスからの脱退は、イギリスまたはこれらの領土が南アフリカへの編入に合意する見込みを完全に消滅させた。

イギリス中央権力の拡大と現地政府の進化により、1920年にアフリカ人とヨーロッパ人の双方を代表する2つの諮問評議会が設立された。アフリカ人評議会は、ツワナ族の8つの部族長と数名の選挙で選ばれたメンバーで構成されていた。1934年の布告は、部族の統治と権力を規定した。1951年にはヨーロッパ人・アフリカ人諮問評議会が形成され、1961年の憲法は諮問立法評議会を設立した。

3.4. 独立と現代国家の発展

1964年6月、イギリスはボツワナにおける民主的自治政府の提案を受け入れた。独立会議は1966年2月にロンドンで開催された。政府所在地は1965年に南アフリカのマフィケングから、ボツワナと南アフリカの国境近くに新設されたハボローネに移された。1965年の憲法に基づき、同国は普通選挙による最初の総選挙を実施し、1966年9月30日に独立を達成した。独立運動の指導者であったセレツェ・カーマが初代大統領に選出され、その後2度再選された。

カーマは1980年に在任中に死去した。大統領職は当時の副大統領クェット・マシーレに引き継がれ、マシーレは1984年に自身の権利で選出され、1989年と1994年に再選された。マシーレは1998年に退任した。後任にはフェスタス・モハエが就任し、1999年に選出され、2004年に再選された。2008年、大統領職はイアン・カーマ(初代大統領の息子)に引き継がれた。イアン・カーマは、1998年にボツワナ国防軍司令官の職を辞してこの文民職に就いて以来、モハエの副大統領を務めていた。2018年4月1日、モクウィツィ・マシシがイアン・カーマの後を継いでボツワナの第5代大統領に就任した。ナミビアのカプリビ回廊との北部国境をめぐる長年の紛争は、1999年12月の国際司法裁判所の判決の対象となり、カシキリ島はボツワナに属すると裁定された。

ボツワナ民主党(BDP)は、2024年ボツワナ総選挙まで一貫して政権を維持していたが、この選挙では民主改革のためのアンブレラ(UDC)が勝利した。2024年11月1日、UDCの指導者であるドゥマ・ボコがボツワナ大統領に就任し、BDPを代表しない初の大統領となった。この政権交代は平和裏に行われ、アフリカにおける民主主義の成熟を示すものとして評価されたが、一部の国際メディアからは注目度が低いとの指摘もあった。独立以来、ボツワナは民主的な選挙を一貫して実施してきたが、大統領の権限が比較的強いという特徴も指摘されている。V-Dem研究所は、過去10年間でボツワナの民主主義が後退しており、2021年には「自由民主主義国家」の地位を失ったと報告している。一方で、トランスペアレンシー・インターナショナルによる腐敗認識指数では、アフリカで最も腐敗の少ない国の一つとして評価され続けている。

4. 地理

ボツワナの地理は、広大なカラハリ砂漠と世界最大の内陸デルタであるオカバンゴ・デルタによって特徴づけられる。本セクションでは、その独特な地形と水系、亜熱帯性の気候、豊かな生物多様性と進行中の保全活動、そして砂漠化や水資源問題といった環境課題について解説する。

4.1. 地形と水系

ボツワナは面積58.17 万 km2で、世界で48番目に大きな国である。平均標高は約1000 m。国土は概して平坦で、緩やかに起伏する台地状の地形を呈している。国土の最大70%はカラハリ砂漠に覆われている。

南部アフリカ全体の主要な地形であるリンポポ川流域は、ボツワナの一部にもかかっており、その支流であるノトワネ川、ボヌワピチェ川、マハラピエ川、ロツァネ川、モトルツェ川、シャシェ川の流域が国の東部に位置する。ノトワネ川はハボローネダムを通じて首都に水を供給している。チョベ川はカズングラと呼ばれる場所でザンベジ川と合流する。

特筆すべき地形としては、世界最大の内陸デルタであるオカバンゴ・デルタがあり、多様な野生生物の生息地となっている。また、マカディカディ塩湖群のような広大な塩類平原も存在する。これらの水系は、乾燥した気候の中で、人間と野生生物にとって不可欠な水資源となっているが、近年は気候変動や人間活動の影響による水ストレスの増大が懸念されている。

4.2. 気候

ボツワナの気候は主に亜熱帯性で、年間を通じて日照時間が長い。国土の大部分は半乾燥気候に属し、特にカラハリ砂漠地域では降水量が少ない。

季節は大きく雨季と乾季に分けられる。雨季は通常11月から3月まで続き、この期間に年間のほとんどの雨が降る。しかし、降雨は不安定で、地域差も大きい。北部は比較的降水量が多いのに対し、南部や西部は乾燥している。乾季は5月から9月頃までで、晴天が続き、空気は乾燥する。

気温の日較差が大きいのも特徴で、特に冬(6月から8月)には、日中は温暖または暑くなることがあるが、夜間には気温が急激に下がり、氷点下に達することもある。夏(11月から3月)は高温となり、特に雨季が始まる前は酷暑となることがある。

この気候は、住民の生活、特に伝統的な牧畜や農業に大きな影響を与えている。降水量の不安定さは干ばつのリスクを高め、食料安全保障上の課題となっている。また、生態系もこの気候に適応した動植物で構成されているが、気候変動によるさらなる乾燥化や異常気象の頻発が懸念されている。

4.3. 生物多様性と保全

ボツワナは多様な野生生物の生息地を有している。デルタ地帯や砂漠地帯に加え、草原やサバンナが広がっている。ボツワナ北部は、絶滅の危機に瀕しているリカオンの数少ない大規模な個体群の一つが生息している地域である。チョベ地区にあるチョベ国立公園は、世界最大のアフリカゾウの密集地である。この公園は約1.10 万 km2の面積をカバーし、約350種の鳥類が生息している。

2020年時点で、ボツワナの森林被覆率は総土地面積の約27%に相当する1525.47 万 haであり、1990年の1880.37 万 haから減少している。2020年には、自然再生林が1525.47 万 haを占め、そのうち原生林(人間の活動の明確な兆候がない在来樹種で構成される)は0%と報告され、森林面積の約11%が保護区内にあった。2015年には、森林面積の24%が公有、76%が私有と報告されている。

チョベ国立公園やモレミ動物保護区(オカバンゴ・デルタ内)は主要な観光地である。その他の保護区には、ハンツィ地区のカラハリ砂漠にあるセントラル・カラハリ動物保護区、セントラル地区のマカディカディ塩湖にあるマカディカディパン国立公園とンツァイ・パン国立公園がある。

ボツワナ政府は国土の約17%を国立公園や保護区に指定し、野生生物保護に力を入れている。しかし、人間と野生生物の共存、密猟問題、観光開発と環境保全のバランスなどが課題となっている。特に、アフリカゾウの個体数増加に伴う農作物被害や生息地の圧迫、それに伴う狩猟再開の議論など、複雑な問題も抱えている。生物多様性保全のための国際的な協力も進められているが、資金調達や人材育成、地域住民の理解と協力の促進が重要である。

4.4. 環境問題

ボツワナは、干ばつと砂漠化という2つの主要な環境問題に直面しており、これらは密接に関連している。国民と家畜の4分の3が干ばつのため地下水に依存している。深井戸掘削による地下水利用は、干ばつの影響をいくらか緩和してきた。ボツワナでは地表水が乏しく、国内農業の5%未満しか降雨によって持続可能ではない。残りの95%の地域では、家畜の飼育が農村部の主要な収入源となっている。国土の約71%が共同放牧地として利用されており、これが砂漠化と土壌浸食の加速の主な原因となっている。

家畜飼育はボツワナの人々にとって収益性が高いため、動物の数を劇的に増やしながら土地を利用し続けている。1966年から1991年にかけて、家畜の数は170万頭から550万頭に増加した。同様に、人口も1971年の57万4千人から1995年には150万人に増加し、24年間で161%増加した。環境保護活動家は、家畜の放牧増加によりオカバンゴ・デルタが乾燥化していると報告している。オカバンゴ・デルタはボツワナの主要な半森林湿地の一つであり、世界最大の内陸デルタの一つである。この生態系は多くの動物の生存にとって極めて重要である。

森林・放牧地資源局はすでに、カラガディ南部、クウェネン北部、ボテティのコミュニティに在来植生を再導入するプロジェクトを開始している。在来植生の再導入は土地の劣化を軽減するのに役立つ。アメリカ合衆国政府もボツワナと協定を結び、ボツワナの債務を830.00 万 USD削減するために700.00 万 USDを供与した。米国は、ボツワナがより広範な土地の保全に注力することを条件とした。同国は2018年の森林景観健全性指数で平均スコア9.13/10を記録し、172カ国中8位にランクされた。

国際連合開発計画(UNDP)は、貧困がボツワナにおける土地を含む資源の過剰開発の背後にある主要な問題であると主張している。UNDPは、ボツワナ南部のストルイゼンダムのコミュニティで開始されたプロジェクトに参加した。このプロジェクトの目的は、「先住民の知識と伝統的な土地管理システム」を活用することである。この運動の指導者はコミュニティの人々であるべきであり、それによって先住民を引き込み、収入を得る機会を増やし、それによって貧困を削減する。UNDPはまた、政府が人々が自身の地域資源を管理できるようにする政策を効果的に実施する必要があり、このプログラムは政策策定を支援するための情報を政府に提供していると述べている。

鉱業、特にダイヤモンド採掘による環境負荷も懸念されている。水資源の枯渇、土壌汚染、生態系への影響などが指摘されており、持続可能な鉱業開発と環境再生への取り組みが求められている。政府は再生可能エネルギー導入も進めているが、依然として石炭火力発電への依存度が高い。気候変動への適応策と緩和策の実施、水資源の持続可能な管理、地域社会と連携した環境保全活動の推進が、今後の重要な課題である。

5. 政治

ボツワナは独立以来、アフリカ大陸において比較的安定した複数政党制民主主義を維持してきたが、大統領への権力集中やサン人の権利問題などの課題も抱えている。本セクションでは、立憲共和制に基づく政府の構造、選挙制度と主要政党の動向、司法制度の概要、そして表現の自由やマイノリティの権利を含む人権状況について詳述する。

5.1. 政府構造

ボツワナは、ボツワナ憲法によって統治される議会共和制国家である。アフリカで最も長く途切れることのない民主主義国家である。政府所在地はハボローネにある。ボツワナの統治機構は、1966年に独立国家となってから設立された。ボツワナの政府構造は、イギリスのウェストミンスター・システムとツワナ族の部族統治の両方に基づいている。ボツワナは中央集権国家であり、国法が地方法よりも優先される。地方法は地方評議会や地区評議会によって策定される。これらは、部族の首長が率いる部族統治の影響を強く受けている。

ボツワナ議会は、大統領と国民議会で構成され、国民議会が国家の正式かつ唯一の立法機関として機能する。一方、ントロ・ヤ・ディクゴシ(首長会議)は、部族長やその他の任命されたメンバーで構成される諮問機関として機能する。ボツワナの行政府は、国家元首と政府の長を兼務するボツワナの大統領が率いる。国会議員が大統領を選出し、大統領はその後副大統領と閣僚を任命する。大統領はボツワナにおいて大きな権力を持ち、立法府は任命された大統領をチェックする権限がほとんどない。司法府には、ボツワナ高等裁判所、控訴裁判所、治安判事裁判所が含まれる。事件はしばしば、部族長が主宰する慣習裁判所によって解決される。

ボツワナは、その安定した民主主義と比較的低い汚職レベルで評価されてきたが、大統領への権力集中や、ボツワナ民主党(BDP)による長期政権(1966年~2024年)下での野党の活動余地の限定性などが課題として指摘されてきた。2024年の総選挙で野党連合が勝利し、初の政権交代が実現したことは、ボツワナの民主主義にとって新たな局面を迎えたことを示している。新政権下での権力分立の強化や、より透明性の高い統治が期待される。

5.2. 選挙と政党

ボツワナの選挙は5年ごとに実施され、独立選挙委員会(IEC)によって監督される。ボツワナは複数政党制を採用しており、多くの政党が選挙で競合する。独立以来、ボツワナ民主党(BDP)が多数派政権を維持してきたが、2024年の総選挙で初めて過半数を失い、58年間の支配に終止符が打たれた。この選挙では、野党連合「民主改革のためのアンブレラ」(UDC)のドゥマ・ボコが大統領に選出された。

ボツワナの選挙は自由かつ公正であると認識されているが、与党は他の政党が持たない制度的優位性を持っていたと指摘されてきた。ボツワナの政党内では派閥争いが一般的であり、いくつかのグループが既存の政党から分裂して新しい政党を結成してきた。2019年以降、UDCは野党の連合体として活動している。

ボツワナ初期の政治は、セレツェ・カーマ大統領と(後の大統領となる)クェット・マシーレ副大統領によって運営された。1991年のカボ委員会以降、派閥主義と政治的対立がボツワナ政治を支配してきた。BDP内の「バラタ・パティ」派はピーター・ムムシ、ダニエル・クウェラゴベ、ポナツェゴ・ケディキルウェが率い、「Aチーム」派はモンパティ・メラフェとジェイコブ・ンカテが率いた。フェスタス・モハエとイアン・カーマがそれぞれ大統領と副大統領に就任すると、彼らはAチームと連携した。イアン・カーマが大統領に就任した後、2010年にAチームを事実上党から追放した。2018年、イアン・カーマが選んだ後継者であるモクウィツィ・マシシが大統領に就任すると、新たな対立が生じた。マシシはカーマに反対し、両者の政治的対立は2020年代のボツワナ政治に影を落とし続けている。

2023年のエコノミスト・インテリジェンス・ユニットによる民主主義指数では、ボツワナは「欠陥のある民主主義」と評価され、167カ国中33位であり、アフリカでは2番目に高く、アフリカ大陸では最高位であった(島嶼国のモーリシャスのみが上回った)。しかし、2024年のV-Dem民主主義指数によると、ボツワナは過去10年間で民主主義の後退を経験しており、同指数で過去最低のスコアを記録した。同指数はボツワナを、選挙民主主義と選挙権威主義の間の「グレーゾーン」にある選挙民主主義国家として分類している。さらに、ボツワナは2021年に「自由民主主義国家」の地位を失い、その自由、参加、審議の要素が「統計的に有意なレベルで」減少し、特に審議の要素は「著しく悪化」したと指摘されている。

5.3. 司法

ボツワナの司法制度は、イギリスのコモン・ローと現地の慣習法を基礎としている。憲法は司法の独立を保障しており、政府もこれを尊重しているとされる。司法府は、ボツワナ高等裁判所(High Court)、控訴裁判所(Court of Appeal)、そして治安判事裁判所(Magistrates' Courts)から構成される。高等裁判所は、憲法問題を含む重大な民事・刑事事件の第一審管轄権を持つ。控訴裁判所は、高等裁判所からの上訴を審理する最終審である。

慣習裁判所(Customary Courts)も存在し、主に部族長(ディクゴシ)が主宰し、特定の慣習法に関連する事件や軽微な紛争を扱っている。これらの裁判所は、地域社会における紛争解決に重要な役割を果たしているが、近代的な司法制度との整合性や、人権保障の観点からの課題も指摘されることがある。

法の支配は比較的確立されていると評価されているが、事件処理の遅延が問題となることがある。司法へのアクセスに関しては、特に地方部や貧困層にとって、地理的・経済的な障壁が存在するとも言われる。司法制度の近代化、効率化、そして全ての国民にとって公平な司法アクセスの確保が、今後の課題である。

5.4. 人権

ボツワナの人権状況は、アフリカ大陸の中では比較的良好とされてきたが、いくつかの重要な課題が存在する。1993年には、人権擁護団体であるボツワナ人権センター(Ditshwanelo)が設立された。

特筆すべき進展として、2019年6月まで同性愛行為は違法とされていたが、同月11日の高等裁判所の判決により、刑法の「自然の秩序に反する性交」および「甚だしいわいせつ行為」を罰する規定が違憲無効とされ、ボツワナはアフリカで同性愛行為を非犯罪化または合法化した22カ国の一つとなった。一方で、死刑制度は殺人罪に対する合法的刑罰として存続しており、絞首刑によって執行される。

表現の自由や報道の自由は憲法で保障されているものの、政府に批判的な報道機関やジャーナリストに対する圧力や、情報アクセスへの制限が懸念されることがある。特に国家安全保障に関連する問題では、報道が制約される傾向が見られる。

労働者の権利に関しては、労働組合の結成や団体交渉の権利は認められているが、一部のセクター、特に公務員やダイヤモンド鉱山労働者のストライキ権には制限がある。また、非公式経済部門で働く人々の労働条件や社会的保護の欠如も課題である。

女性の権利については、法的な平等は進んでいるものの、社会慣習や伝統的なジェンダー役割の影響により、依然として教育、雇用、政治参加において男女格差が存在する。家庭内暴力や性的暴力も深刻な問題であり、対策が求められている。

全体として、ボツワナは人権状況の改善に向けて努力を続けているが、少数民族の権利、報道の自由、ジェンダー平等、死刑制度など、国際的な人権基準に照らしてさらなる改善が求められる分野が存在する。市民社会組織や国際機関との連携を通じて、これらの課題に取り組むことが重要である。

5.4.1. サン族およびマイノリティの権利

ボツワナにおけるサン人(バサルワ、またはブッシュマンとも呼ばれる)をはじめとする少数民族の権利は、長年にわたり国内外からの注目を集めてきた重要な人権課題である。

サン人の多くは、伝統的に狩猟採集生活を営んできたが、政府による土地からの強制移住政策の対象となってきた。特に、セントラル・カラハリ動物保護区(CKGR)からのサン人の立ち退きは、国際的な批判を浴びた。政府は、立ち退きの理由を野生生物保護や開発のためとし、サン人に定住型の生活様式への移行を促してきた。しかし、サン人側は、この移住が彼らの文化的アイデンティティ、生活様式、そして土地への精神的なつながりを破壊するものだと主張している。また、移住先の居留地では、伝統的な生計手段を奪われ、雇用機会も乏しく、アルコール依存症や貧困などの社会問題が深刻化していると報告されている。彼らの土地は世界で最も豊かなダイヤモンド鉱脈の真ん中に位置しており、政府は鉱業との関連性を否定し、移住は野生生物と生態系を保護するためだと主張しているが、サン人は数千年にわたりその土地で持続可能な生活を送ってきた。

2006年には、ボツワナ高等裁判所がCKGRからの立ち退きは違法かつ違憲であるとの画期的な判決を下し、サン人が故郷の土地に戻る権利を認めた。しかし、その後も政府との間で、保護区内での狩猟権や水へのアクセスなどをめぐる対立が続いている。

サン人以外の少数民族も、言語的・文化的な権利の保障、教育や保健医療サービスへのアクセス、政治参加の機会均等などの面で課題を抱えている。2018年8月24日、国連の少数者問題に関する特別報告者フェルナン・ド・ヴァレンヌは、ボツワナに対し、「公共サービス、土地・資源利用、教育やその他の重要な分野における少数言語の使用に関して、少数者の権利を認識し保護するための努力を強化する」よう求める声明を発表した。

ボツワナ政府は、全ての人々に平等な機会を提供すると主張しているが、少数民族の独自の文化や生活様式を尊重し、彼らの権利を実質的に保障するための具体的な政策やプログラムの実施が求められている。特に、土地所有権、資源へのアクセス、伝統文化の継承、母語教育の機会確保などが重要な課題である。市民社会組織や国際人権団体は、政府に対し、少数民族との対話を深め、彼らの声に耳を傾け、持続可能な解決策を見出すよう働きかけている。

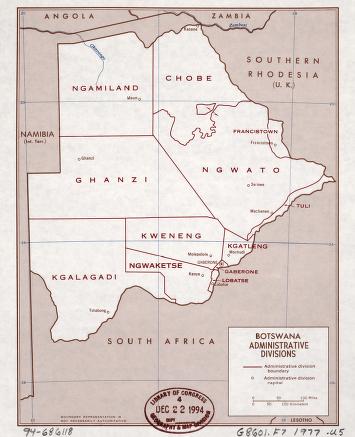

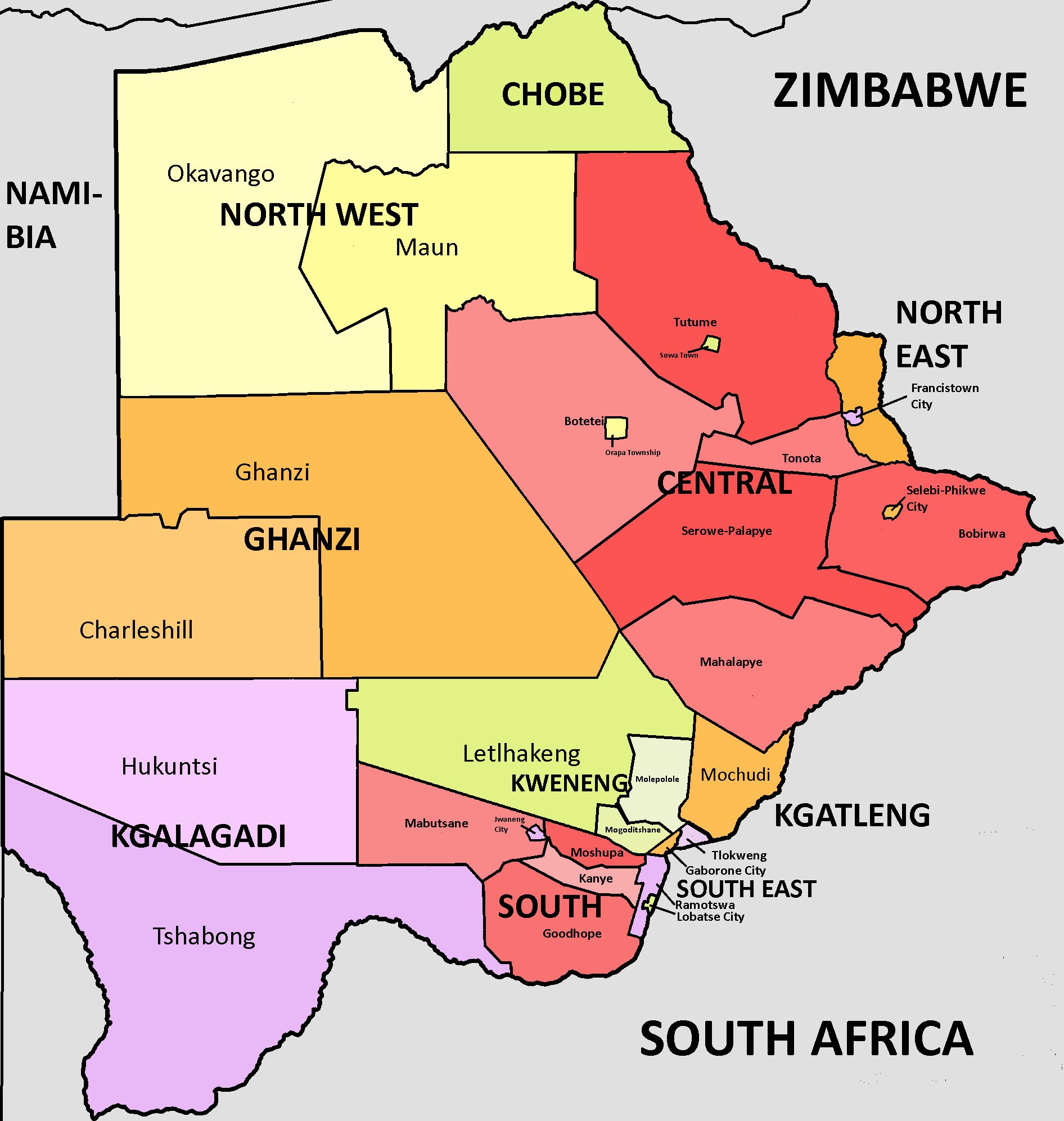

6. 行政区分

ボツワナの行政は、中央集権的な性格を持ちつつ、地方レベルでの行政サービス提供と住民参加を目的とした地区制度が敷かれている。本セクションでは、これらの行政地区の構成と、首都ハボローネをはじめとする主要都市の役割や特徴について概説する。

ボツワナは10の行政地区、2つの市地区、4つの町、11の準地区、合計16の行政部門に分かれている。これらは以下の通りである:

- セントラル地区

- チョベ地区

- フランシスタウン(市地区)

- ハボローネ(市地区)

- ハンツィ地区

- ジュワネン(町地区)

- カラハリ地区

- カトレン地区

- クウェネン地区

- ロバツェ(町地区)

- ノースイースト地区

- ノースウェスト地区

- サウスイースト地区

- サザン地区

- セレビ・ピクウェ(町地区)

- ソワ・タウン(町地区)

これらの行政区分は、16の地方自治体(地区評議会、市評議会、または町評議会)によって管理されている。

1977年当時、ボツワナの行政区分は、ンガミランド、チョベ、フランシスタウン、ングワト、トゥリ、ハンツィ、カラハリ、ングワケツェ、クウェネン、ハボローネ、ロバツェであった。2006年にチョベは行政区分から外れ、ンガミランドはノースウェスト地区に名称変更された。チョベは2014年3月31日に再び行政区分として追加された。同日、フランシスタウン、ハボローネ、ジュワネン、ロバツェ、セレビ・ピクウェ、ソワ・タウンも行政区分に追加された。

各地区には地区評議会(District Council)が設置され、選挙で選ばれた議員と任命された議員で構成される。地区評議会は、教育、保健、道路、水道などの基本的な公共サービスの提供や、地域開発プロジェクトの管理を担当する。都市部には市評議会(City Council)や町評議会(Town Council)が置かれ、同様の役割を担う。伝統的な権威である首長(ディクゴシ)も、特に地方部において、慣習法の適用や地域社会の紛争解決などで依然として重要な役割を果たしているが、行政区分における公式な権限は限定的である。

地方分権化の推進はボツワナ政府の政策目標の一つであるが、中央政府からの財政的・行政的自立性の度合いや、地方自治体の能力開発が課題となっている。

6.1. 主要都市

ボツワナには、国の経済、文化、行政の中心となるいくつかの主要都市が存在する。これらの都市は、人口集中、商業活動、インフラ整備が進んでいる。

- ハボローネ (Gaborone英語): ボツワナの首都であり、最大の都市。国の南東部に位置し、政治、行政、経済、教育の中心地である。政府機関、各国大使館、主要企業の本社、ボツワナ大学などが集まっている。急速な都市化に伴い、住宅、交通、社会インフラの整備が課題となっている。近代的なショッピングモールやビジネス地区が発展する一方で、伝統的な市場も残っている。

- フランシスタウン (Francistown英語): ボツワナ第2の都市で、北東部に位置する。歴史的に金鉱採掘で栄え、現在も商業と交通の要衝である。ジンバブエへの玄関口としての役割も担う。

- マウン (Maun英語): 北西部に位置し、オカバンゴ・デルタへの観光拠点として重要な都市。観光客向けの宿泊施設やツアー会社が集まり、国際空港もある。

- セレビ・ピクウェ (Selebi-Phikwe英語): 東部に位置する鉱山都市。かつては銅とニッケルの採掘で栄えたが、鉱山の閉鎖に伴い経済多角化が急務となっている。

- ロバツェ (Lobatse英語): 南東部に位置し、畜産業と食肉加工業の中心地。ボツワナ食肉委員会(BMC)の本部がある。

- カサネ (Kasane英語): 北部に位置し、チョベ国立公園への玄関口。ザンビア、ジンバブエ、ナミビアとの国境に近く、四カ国国境地域(クアドリポイント)観光の拠点でもある。

これらの主要都市は、国内の他の地域と比較してインフラが整備され、経済活動も活発であるが、都市部への人口集中による住宅問題、失業、環境問題なども抱えている。政府は、地方都市の振興やバランスの取れた国土開発を目指している。

| 都市名 | 地区 | 人口 |

|---|---|---|

| ハボローネ | サウスイースト地区 | 246,325 |

| フランシスタウン | ノースイースト地区 | 103,417 |

| モゴディツァネ | クウェネン地区 | 88,006 |

| マウン | ノースウェスト地区 | 84,993 |

| モレポロレ | クウェネン地区 | 74,674 |

| セロウェ | セントラル地区 | 55,676 |

| トロクウェン | サウスイースト地区 | 55,508 |

| パラピエ | セントラル地区 | 52,636 |

| モチュディ | カトレン地区 | 50,317 |

| マハラピエ | セントラル地区 | 48,431 |

| カニエ | サザン地区 | 48,028 |

| セレビ・ピクウェ | セントラル地区 | 42,488 |

| レトラカネ | セントラル地区 | 36,338 |

| ラモツワ | サウスイースト地区 | 33,271 |

| ロバツェ | サウスイースト地区 | 29,772 |

7. 国防・外交

ボツワナは、国家の安全保障と地域及び国際社会の平和と安定への貢献を国防・外交政策の基本としている。本セクションでは、ボツワナ国防軍の組織と役割、そして非同盟・内政不干渉を原則としつつ、南部アフリカ開発共同体(SADC)を中心に展開する多国間協調外交や主要国との関係について述べる。

7.1. 軍事

独立当時、ボツワナは軍隊を保有していなかった。ローデシア軍や南アフリカ軍がそれぞれジンバブエ人民革命軍(ZIPRA)やウムコントゥ・ウェ・シズウェ(MK)の基地を攻撃した後、1977年に自衛のためにボツワナ国防軍(BDF)が設立された。大統領が軍の最高指揮官であり、国防評議会を任命する。2019年、ボツワナは国連の核兵器禁止条約に署名した。

BDFは陸軍と空軍から構成され、志願制を採用している。総兵力は約1万人程度と推定される。主な任務は、国境警備、密猟対策、災害救援、そして国際平和維持活動への参加である。南アフリカや地域の政治情勢の変化に伴い、BDFの任務はますます密猟防止、災害準備、外国の平和維持支援に焦点が当てられるようになっている。アメリカ合衆国はBDFの発展に対する最大の外国貢献国であり、士官隊の大部分が米国の訓練を受けている。ボツワナ政府は、アメリカ合衆国が国内にアフリカ軍(AFRICOM)基地を設立する可能性を検討することを許可した。

ボツワナは、軍事費の透明性に関して国際的なNGOから指摘を受けたことがある。2024年の世界平和度指数によると、ボツワナは世界で50番目に平和な国とされている。

7.2. 対外関係

ボツワナは、独立以来、近隣諸国との友好関係を基軸としつつ、国際社会において積極的な役割を果たしてきた。特に、南部アフリカ開発共同体(SADC)の設立メンバー国であり、その事務局が首都ハボローネに置かれていることからもわかるように、南部アフリカ地域の経済統合と政治協力に深くコミットしている。SADCの枠組みを通じて、地域内の紛争解決、民主主義の促進、経済開発の推進に貢献してきた。

イギリス連邦および国際連合の加盟国であり、これらの国際機関の活動にも積極的に参加している。アフリカ連合(AU)のメンバーとしても、アフリカ大陸全体の平和と発展に向けた取り組みを支持している。

歴史的に、アパルトヘイト時代の南アフリカ共和国に対しては批判的な立場を取り、反アパルトヘイト運動を支援した。南アフリカが民主化した後は、同国と緊密な経済・政治関係を築いている。ジンバブエの政治・経済危機に際しては、難民の受け入れや人道支援を行う一方、民主主義と人権の尊重を求める立場を明確にしてきた。

主要な貿易相手国は、南アフリカ、欧州連合(EU)、イギリスなどである。ダイヤモンドをはじめとする鉱物資源の輸出が経済を支えているため、これらの資源の国際市場価格の動向や、主要消費国との関係が重要となる。近年は、経済多角化を目指し、アジア諸国(日本、中華人民共和国、インドなど)との経済関係強化も図っている。

人権外交にも積極的で、国際的な人権基準の遵守を訴え、他国の内政であっても深刻な人権侵害に対しては批判的な声を上げることがある。例えば、2014年には北朝鮮の人権状況を理由に同国との外交関係を断絶した。一方で、ボツワナ国内のサン人の権利問題など、自国の人権課題については国際社会からの指摘も受けている。

領土問題としては、過去にナミビアとの間でカシキリ島(ナミビア名:セドゥドゥ島)の領有権をめぐる紛争があったが、1999年に国際司法裁判所がボツワナの領有を認める判決を下し、平和的に解決された。

全体として、ボツワナは現実主義的かつ原則に基づいた外交を展開し、地域の安定と国際協調に貢献することを目指している。特に、民主主義、法の支配、人権といった価値を重視する姿勢は、国際社会におけるボツワナの評価を高める要因となっている。

8. 経済

ボツワナ経済は、豊富なダイヤモンド資源を基盤に独立後目覚ましい成長を遂げ中所得国となったが、資源依存からの脱却、失業、貧富の差が課題である。本セクションでは、その経済成長の軌跡と構造、鉱業・観光業・農牧業といった主要産業、貿易と投資の動向、そして今後の発展に不可欠な社会基盤施設の現状について解説する。

8.1. 経済成長と構造

独立以来、ボツワナは一人当たり所得において世界で最も急速な成長率を記録した国の一つである。かつては世界で最も貧しい国の一つであり、1960年代後半の一人当たりGDPは約70 USDであったが、ボツワナは上位中所得国へと変貌を遂げた。一人当たりGDPは1950年の439ドルから2018年には15,842ドルに成長した。ボツワナは資源が豊富であったが、良好な制度的枠組みにより、資源収入を再投資して安定した将来の収入を生み出すことができた。ある推計によれば、アフリカで4番目に高い国民総所得(購買力平価ベース)を有し、アフリカにおいて比較的高い生活水準を享受しており、メキシコと同程度である。2022年時点で、失業率は25.4%であり、若年層の失業率は2023年に45.41%に達した。2015/2016年の最新の入手可能なデータによると、ボツワナの人口の17.2%が多次元貧困状態にあり、さらに19.7%がそのリスクにさらされている。

ボツワナ貿易産業省は、国内全域での事業開発促進を担当している。国際通貨基金(IMF)によると、1966年から1999年までの経済成長率は年平均9%を超えた。ボツワナは他のアフリカ諸国と比較して経済的自由度が高い。政府は、2002年と2003年に連続して財政赤字を計上したにもかかわらず、健全な財政政策を維持し、対外債務は無視できるレベルである。アフリカで最高のソブリン格付けを獲得し、外貨準備高(2005/2006年には70億ドル以上)を積み上げており、これは現在の輸入額のほぼ2年半分に相当する。

憲法は独立した司法を規定しており、政府はこれを実際に尊重している。法制度は安全な商業取引を行うのに十分であるが、事件の未処理残高の増加が迅速な裁判を妨げている。ボツワナは、2014年の国際財産権指数において、サハラ以南アフリカ諸国の中で南アフリカに次いで2位にランクされている。

しかし、ダイヤモンドへの過度な経済依存は脆弱性も内包しており、国際市場の変動や将来的な資源枯渇のリスクに直面している。そのため、政府は経済多角化を重要な政策課題と位置づけ、観光業、金融サービス、製造業、農業などの育成に力を入れている。貧富の格差は依然として大きく、特に地方部や若年層における失業問題は深刻である。持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向け、包摂的な経済成長と社会開発が求められている。

8.2. 主要産業

ボツワナ経済を牽引する主要な産業分野は、鉱業(特にダイヤモンド)、観光業、そして農牧業である。これらの産業は、国のGDP、雇用、外貨獲得に大きく貢献している。

8.2.1. 鉱業(ダイヤモンド)

ボツワナは世界有数のダイヤモンド生産国であり、鉱業、特にダイヤモンド採掘は長年にわたりボツワナ経済の屋台骨を支えてきた。ボツワナ鉱山・鉱物資源・グリーンテクノロジー・エネルギー安全保障省が国内の鉱業に関するデータを管理している。ボツワナで事業を展開する最大のダイヤモンド鉱山会社であるデブスワナは、政府が50%を所有する合弁事業である。

鉱業は政府歳入の約40%を供給している。ダイヤモンドの輸出は外貨獲得の主要な源泉であり、国の歳入の大きな部分を占めてきた。主要な鉱山には、オラパ鉱山、ジュワネン鉱山、レトラカネ鉱山などがあり、これらはデブスワナ社によって運営されている。ダイヤモンド産業は、直接的および間接的に多くの雇用を創出し、道路、学校、病院などの社会インフラ整備の財源ともなってきた。

しかし、ダイヤモンドへの過度な依存は経済の脆弱性も招いており、国際的なダイヤモンド価格の変動や、将来的な資源枯渇のリスクが懸念されている。そのため、政府は経済多角化を推進しており、ダイヤモンドの研磨や加工といった付加価値を高める産業の国内誘致(ダイヤモンド・ベネフィシエーション)や、他の鉱物資源(銅、ニッケル、石炭、ソーダ灰など)の開発も進めている。ボツワナはウラン採掘を開始していないが、アフリカのレトラカネ・ウラン・プロジェクトは世界最大級の未開発ウランプロジェクトの一つである。政府は2009年初頭、ダイヤモンドへの過度な依存を避け、経済を多角化しようとすると発表した。

労働者の権利に関しては、鉱山労働者の安全衛生基準の確保や、公正な労働条件の提供が重要視されている。環境保全の観点からは、鉱山開発に伴う土地改変、水質汚染、廃棄物処理などの問題があり、環境影響評価の実施と適切な対策が求められている。持続可能な鉱業の実現に向け、資源の効率的な利用、環境負荷の低減、そして地域社会への利益還元が課題となっている。

8.2.2. 観光業

ボツワナの観光業は、国の重要な経済部門の一つであり、外貨獲得、雇用創出、そして地域開発に貢献している。ボツワナ観光機構が国の公式な観光団体である。ボツワナの主要な魅力は、その手付かずの自然環境と豊かな野生生物であり、特にサファリ観光が人気を集めている。

主要な観光資源としては、世界最大の内陸デルタであるオカバンゴ・デルタが挙げられる。ここはユネスコ世界遺産にも登録されており、モコロ(手漕ぎカヌー)による探検や、多様な鳥類、哺乳類の観察が楽しめる。チョベ国立公園は、特にアフリカゾウの大群で知られ、ボートサファリやゲームドライブが人気である。その他、広大なカラハリ砂漠の一部であるセントラル・カラハリ動物保護区、マカディカディパン国立公園、ンツァイ・パン国立公園などもユニークな景観と野生生物を提供している。2014年、世界最大の内陸デルタであるボツワナのオカバンゴ・デルタは、1000番目の世界遺産として登録された。

ボツワナ政府は、環境への負荷を最小限に抑える「ハイバリュー、ローインパクト」な観光戦略を推進しており、高級ロッジを中心としたエコツーリズムに力を入れている。これにより、自然保護と地域社会への利益還元を両立させることを目指している。

観光業の経済的貢献度は高く、GDPの一定割合を占め、多くの雇用を生み出している。特に地方部においては、観光が代替的な収入源となり、貧困削減にも寄与している。しかし、観光開発を持続可能なものにするためには、環境保全への配慮、地域住民の参加と利益配分、インフラ整備(交通、宿泊施設など)の質の向上、そして観光客の安全確保などが課題となる。また、季節変動や国際情勢による観光客数の変動リスクへの対応も重要である。

その他のボツワナの観光地には、ハボローネ・ヨットクラブやカラハリ・フィッシングクラブなどがある。同国には、ハボローネダムやモコロディ自然保護区などの自然の魅力がある。ボツワナゴルフ連合(BGU)が維持管理するゴルフ場もある。

8.2.3. 農牧業

農牧業は、ボツワナの伝統的な基幹産業であり、特に地方部においては多くの人々の生計を支えている。しかし、国土の大部分が乾燥・半乾燥地帯であるため、農業生産は気候条件に大きく左右される。

主要な農産物としては、ソルガム、トウモロコシ、ミレット、豆類などが栽培されているが、国内需要を満たすには至らず、食料の多くを輸入に頼っている。食糧自給率の向上と食料安全保障の確保は、政府の重要な政策課題である。

牧畜業、特に肉牛の飼育は、歴史的にボツワナ経済の重要な柱であった。広大な放牧地を利用した伝統的な牧畜が行われており、牛肉は主要な輸出品の一つである。ボツワナ食肉委員会(BMC)が牛肉の加工・輸出を管理している。しかし、過放牧による砂漠化の進行や、口蹄疫などの家畜疾病の発生リスクが課題となっている。

近年は、気候変動の影響による干ばつの頻発や長期化が、農牧業に深刻な打撃を与えている。灌漑施設の整備、耐乾燥性作物の導入、持続可能な土地管理方法の普及、家畜の品種改良などが対策として進められている。また、農業技術の向上、市場アクセスの改善、農家の収入安定化支援も重要である。

政府は、農業セクターの近代化と生産性向上を目指し、研究開発への投資や農業従事者への研修プログラムを提供している。しかし、依然として伝統的な天水農業に依存する小規模農家が多く、気候変動への適応能力の向上が急務である。持続可能な農牧業の実現には、環境保全と両立する生産システムの構築、水資源の効率的な利用、そして農村コミュニティの強靭性の強化が不可欠である。

8.3. 貿易と投資

ボツワナの貿易は、ダイヤモンドを中心とする鉱物資源の輸出に大きく依存しており、輸入は食料品、機械類、燃料などが中心である。外国直接投資(FDI)の誘致は、経済多角化と雇用創出のための重要な政策課題となっている。

主要な輸出品目はダイヤモンドであり、輸出総額の大部分を占める。その他、銅、ニッケル、ソーダ灰、牛肉なども輸出されている。主要な輸出相手国は、伝統的に欧州連合(特にダイヤモンドの集積地であるベルギー)、イスラエル、インド、アラブ首長国連邦などダイヤモンド加工・取引の中心地であり、近年ではアジア諸国への輸出も増加している。

主要な輸入品目は、食料品、燃料(石油製品)、機械類、輸送機器、医薬品、消費財などである。これらの多くは隣国の南アフリカ共和国から輸入されており、南アフリカは最大の輸入相手国となっている。その他、アジアやヨーロッパ諸国からも様々な製品を輸入している。ボツワナは南部アフリカ関税同盟(SACU)の加盟国であり、SACU域内からの輸入品には関税がかからない。

外国直接投資(FDI)の誘致は、政府の重要な経済政策の一つである。ボツワナは、政治的安定性、比較的良好な統治、健全なマクロ経済運営、外貨送金の自由などを投資環境の魅力としてアピールしている。投資誘致機関であるボツワナ投資貿易センター(BITC)が、外国企業への情報提供や進出支援を行っている。特に、ダイヤモンド以外の分野(観光、金融サービス、製造業、情報通信技術、農業など)への投資を奨励し、経済多角化を目指している。しかし、国内市場の小ささ、熟練労働者の不足、内陸国であることによる輸送コストの高さなどが、FDI誘致の課題となっている。

貿易政策としては、自由貿易を基本としつつ、国内産業の育成も考慮に入れている。SACUや南部アフリカ開発共同体(SADC)の枠組みを通じて地域経済統合を推進しているほか、EUとの経済連携協定(EPA)などを通じて国際市場へのアクセス拡大を図っている。貿易自由化は、消費者にとっては安価な輸入品の恩恵をもたらす一方で、国内の小規模生産者にとっては競争激化という課題も生じさせている。貿易政策が国内経済と社会に与える影響を多角的に評価し、持続可能で包摂的な発展に資するよう調整していくことが求められる。

8.4. 社会基盤施設

ボツワナの社会基盤施設(インフラストラクチャー)は、独立以降、ダイヤモンド収入を元に整備が進められてきたが、依然として地域格差や質の向上が課題となっている。主要なインフラ分野の現状は以下の通りである。

交通:

- 道路:国内の主要都市間を結ぶ幹線道路は比較的整備されているが、地方部や農村地域では未舗装路が多く、雨季には通行が困難になることもある。道路網の総延長は約1.84 万 kmで、うち舗装路は約7383.2 km、未舗装路は約1.11 万 kmである。都市部では交通渋滞も問題となっている。

- 鉄道:国有のボツワナ鉄道が、主に南アフリカ共和国やジンバブエとの間で貨物輸送を行っている。国内の旅客輸送は限定的である。鉄道網の総延長は約971 km。

- 航空:首都ハボローネにあるセレツェカーマ国際空港が主要な国際空港であり、近隣諸国や一部アフリカ諸国への路線がある。マウン、カサネ、フランシスタウンなどにも国内線や近隣諸国への国際線が就航している。国内には92の空港があり、うち12が舗装滑走路を持つ。国営航空会社はエア・ボツワナである。

通信網:

固定電話の普及率は低いものの、携帯電話の普及率は非常に高い。インターネットアクセスも都市部を中心に拡大しているが、ブロードバンド環境の整備や地方部への普及が課題である。政府は情報通信技術(ICT)の発展を重視し、電子政府化やデジタル経済への移行を推進している。

エネルギー供給:

電力供給は、国営のボツワナ電力公社(BPC)が担っている。国内の発電は主に石炭火力に依存しており(モルプレ火力発電所など)、一部電力を南アフリカ共和国から輸入している。電力アクセス率は都市部では高いが、地方部では低い。政府は、電力供給の安定化と地方電化の推進、そして太陽光などの再生可能エネルギーの導入拡大を目指している。ボツワナの発電所には、モルプレB発電所(600 MW)、モルプレA発電所(132 MW)、オラパ発電所(90 MW)、パカネ発電所(1.3 MW)、そして近いうちに稼働予定のマンマブラ発電所(300 MW)がある。鉱物資源・グリーンテクノロジー・エネルギー安全保障省では、200 MWの太陽光発電所の計画・設計段階にある。

これらの社会基盤施設の整備は、国民生活の質の向上、経済活動の活性化、そして地域格差の是正に不可欠である。しかし、広大な国土と低い人口密度、そして内陸国であるという地理的制約から、インフラ整備には多額の費用と時間がかかる。今後の開発計画においては、財政の持続可能性、環境への配慮、そして国民生活への具体的な影響を考慮した上で、戦略的に進めていく必要がある。

9. 人口と社会

ボツワナは、ツワナ人が多数を占めるものの多様な民族が共生する国家であり、人口密度は低い。英語とツワナ語が広く使われ、宗教はキリスト教と伝統信仰が共存する。教育と保健医療は独立後大きく改善したが、HIV/AIDSの蔓延は深刻な課題である。本セクションでは、これらの人口動態、民族構成、言語、宗教、教育制度、そして保健医療の状況について概説する。

9.1. 人口構成と民族

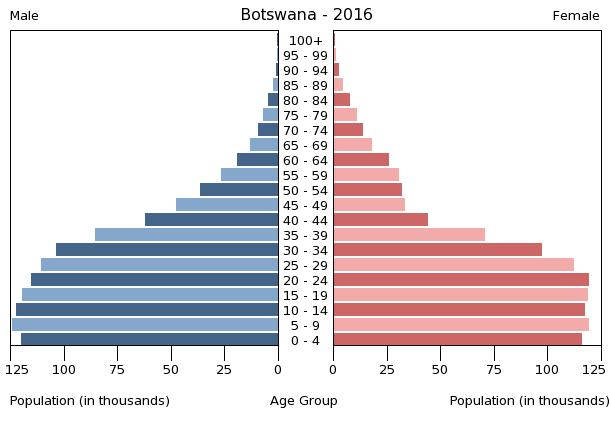

2024年現在、ボツワナの総人口は約240万人と推定されている。国土面積(約58.17 万 km2)に対して人口は少なく、人口密度は低い国の一つである。年齢構成は若年層が多く、生産年齢人口の増加が見込まれる一方で、高齢化も徐々に進行している。都市化も進んでおり、首都ハボローネをはじめとする主要都市への人口集中が見られる。

民族構成は多様であるが、最大の民族集団はツワナ人であり、人口の約79%を占める。ツワナ人はさらに複数の支族に分かれている。次に多いのがカランガ人で約11%、そして先住民族であるサン人(バサルワとも呼ばれる)が約3%である。残りの7%は、白人系ボツワナ人/ヨーロッパ系ボツワナ人、インド系ボツワナ人、およびその他の南部アフリカの少数民族グループで構成されている。

土着のグループには、ベイェイ人、バンブクシュ人、バスビア人、バヘレロ人、カラハリ人などが含まれる。インド系少数民族は、最近の移民と、モザンビーク、ケニア、タンザニア、モーリシャス、南アフリカ共和国から来たインド系移民の子孫で構成されている。

2000年以降、ジンバブエの経済状況悪化のため、ボツワナのジンバブエ人の数は数万人に増加している。

伝統的な狩猟採集生活を送るサン人は1万人未満である。1990年代半ば以降、ボツワナ中央政府は、おそらくダイヤモンドが豊富な地域に住んでいるため、サン人を歴史的な土地から移住させようとしてきた。

2010年、国連の先住民の人権と基本的自由の状況に関する特別報告者であるジェームズ・アナヤは、土地の喪失がボツワナの先住民が直面する多くの問題の主な原因であると述べ、サン人のセントラル・カラハリ動物保護区(CKGR)からの立ち退きを特別な例として挙げた。アナヤが国連人権理事会への報告書で勧告した中には、開発プログラムは、サン人やバクガラガディ人などの先住民コミュニティと協議の上、伝統的な狩猟採集活動など、これらのコミュニティの文化と調和した活動を促進すべきであるというものがあった。

各民族集団は独自の言語、文化、伝統を有している。民族間の関係は概ね良好であるが、サン人をはじめとする少数民族の権利や社会経済的地位の向上は、依然として重要な課題である。政府は多文化共生を掲げているものの、実際には多数派であるツワナ人の文化や言語が優位な状況にあるとの指摘もある。

9.2. 言語

ボツワナの公用語は英語である一方、ツワナ語(セツワナ語)が国中で広く話されている。

ツワナ語では、接頭辞が他の多くの言語よりも重要である。なぜなら、ツワナ語はバントゥー系言語であり、これらの接頭辞によって示される名詞クラスを持つからである。それらには、国を指す Bo、人々を指す Ba、一人の人を指す Mo、そして言語を指す Se が含まれる。例えば、ボツワナの主要民族はツワナ人であり、そのため国名はボツワナとなっている。人々全体はバツワナ、一人の人はモツワナ、そして彼らが話す言語はセツワナである。

その他、ボツワナで話されている言語には、カランガ語(セカランガ語)、ツワ語(セサルワ語)、北ンデベレ語、カラハリ語、ツワポン語、コエ語、イェイ語、そして一部地域ではアフリカーンス語がある。

公用語である英語は、政府、行政、高等教育、ビジネスなどの公式な場面で主に使用される。ツワナ語は、国民の大多数が母語または第二言語として使用しており、日常生活、初等教育、メディアなどで広く用いられている。学校教育では、初等教育の初期段階ではツワナ語が主要な教授言語であるが、学年が上がるにつれて英語の比重が増していく。

国内にはこれら以外にも多くの少数言語が存在し、話者数は少ないものの、それぞれの民族集団の文化やアイデンティティと深く結びついている。しかし、これらの少数言語は、教育や公的な場面での使用機会が限られており、存続の危機に瀕しているものもある。

言語政策は、多言語状況をどのように扱うか、少数言語の保護と振興をどう進めるかといった課題を抱えている。教育における言語の使用は、学習効果や文化的アイデンティティの形成に大きな影響を与えるため、慎重な検討が必要である。また、言語の多様性を尊重し、社会統合を促進するための取り組みも重要となる。

9.3. 宗教

ボツワナでは信教の自由が憲法で保障されており、多様な宗教が信仰されている。

国民の約77%がキリスト教徒であると推定されている。キリスト教徒の多くは、プロテスタントの諸派(聖公会、メソジスト、南部アフリカ連合会衆派教会など)に属している。その他、ルター派、バプテスト、ローマ・カトリック、末日聖徒イエス・キリスト教会、オランダ改革派教会、メノナイト、セブンスデー・アドベンチスト教会、エホバの証人、セルビア正教会などの教派も存在する。

2001年の国勢調査によると、国内には約5,000人のイスラム教徒(主に南アジア出身者)、3,000人のヒンドゥー教徒、700人のバハイ信教徒がいる。また、国民の約20%は特定の宗教を信仰していない(無宗教)と回答している。

これらに加えて、各民族集団に伝わる伝統信仰も、特に地方部において依然として影響力を持っている。伝統信仰は、祖先崇拝、自然崇拝、精霊信仰などを特徴とし、人々の世界観や共同体の儀礼に深く関わっている。キリスト教と伝統信仰が融合したシンクレティズム的な信仰形態も見られる。

宗教は、ボツワナの社会文化や人々の価値観、倫理観に影響を与えている。宗教団体は、教育、医療、社会福祉などの分野で社会貢献活動を行っている場合もある。異なる宗教間の関係は概ね良好であり、宗教的対立が深刻な社会問題となることは少ない。

9.4. 教育

ボツワナは1966年の独立以来、教育の発展に大きな進歩を遂げた。独立当時は国内に卒業生が22人しかおらず、中等学校に通う人口の割合も非常に少なかった。ボツワナは成人識字率を1991年の69%から2008年には83%に向上させた。サハラ以南のアフリカ諸国の中で、ボツワナは識字率が最も高い国の一つである。2024年現在、15歳以上の人口の88.5%が読み書きができ、それぞれ識字者であった。

ボツワナ教育省は、アフリカ図書館プロジェクトと提携して小学校に図書館を設置する作業を進めている。ボツワナ政府は、国民所得の大部分を教育に投資することで、経済的存続のためのダイヤモンドへの依存度を減らし、熟練労働者のための外国人への依存度を減らすことを期待している。職業教育訓練に関する国家政策(NPVET)は、職業教育を推進する政策を導入した。ボツワナは政府支出の21%を教育に投資している。

教育制度は、初等教育(7年間)、中等教育(前期3年間、後期2年間)、高等教育から構成される。初等教育は無償であり、就学率は高い。中等教育への進学率も向上している。

主要な高等教育機関としては、首都ハボローネにあるボツワナ大学(UB)が総合大学として中心的な役割を担っている。その他、ボツワナ国際科学技術大学(BIUST)、専門学校、教員養成カレッジなどがある。

教育政策の課題としては、教育の質の向上、特に理数系教育や技術職業教育訓練(TVET)の強化、教育格差(都市部と地方部、所得層間)の是正、HIV/AIDSが教育セクターに与える影響への対応などが挙げられる。政府は、教育へのアクセス拡大だけでなく、教育内容の現代化、教員の質の向上、ICT(情報通信技術)の教育への活用などを通じて、国際競争力のある人材育成を目指している。

2006年1月、ボツワナは20年間の無償教育の後、授業料の再導入を発表したが、政府は依然として、ボツワナ大学または学生が国内で提供されていない分野の教育を希望する場合、海外で学ぶための全額奨学金を生活費と共にボツワナ国民に提供している。

9.5. 保健医療

ボツワナの医療制度は着実に改善・拡大している。特に、乳児死亡率と妊産婦死亡率は着実に低下している。人口の85%が医療施設から5 km以内に居住している。妊娠中の女性の73%が少なくとも4回、出産前ケアサービスを利用している。ボツワナでの出産のほぼ100%が病院で行われている。

ボツワナ保健省は、国内全域における医療の質と提供を監督する責任を負っている。世界銀行によると、2009年の出生時平均寿命は55歳であり、1990年のピーク時64.1歳から2002年には最低49歳にまで低下していた。ボツワナの2011年の国勢調査以降、現在の平均寿命は54.06歳と推定されている。

ボツワナがん協会は、国際がん対策連合のメンバーである自主的な非政府組織である。同協会は、がん予防と健康意識向上プログラムの提供、がん患者の医療サービスへのアクセス促進、影響を受けた人々への支援とカウンセリングの提供を通じて、既存のサービスを補完している。ボツワナの2024年世界飢餓指数(GHI)スコアは20.7である。

主要な保健指標である平均寿命は、HIV/AIDSの流行により一時大幅に低下したが、近年の治療法の進歩と普及により改善傾向にある。乳幼児死亡率も着実に低下している。しかし、依然として、マラリア、結核、下痢症などの感染症が主要な健康問題である。また、高血圧、糖尿病などの非感染性疾患(NCDs)も増加傾向にあり、公衆衛生上の新たな課題となっている。

医療サービスへのアクセスは、都市部と地方部で格差があり、特に遠隔地に住む人々にとっては困難が伴うことがある。医療従事者の不足(特に専門医)や、医薬品・医療機器の安定供給も課題である。政府は、プライマリヘルスケアの強化、地方の医療施設の整備、医療人材の育成に力を入れている。HIV/AIDS対策で培われた経験やインフラを、他の疾病対策や保健システム全体の強化に活用することも期待されている。

9.5.1. HIV/AIDSの状況

ボツワナは、HIV/AIDSの流行により深刻な影響を受けてきた国の一つである。サハラ以南アフリカの他の地域と同様に、AIDSの経済的影響は甚大である。経済開発支出は、度重なる財政赤字と医療サービスへの支出増加の結果、2002年から2003年にかけて10%削減された。ボツワナはAIDSパンデミックによって非常に大きな打撃を受けており、2006年には出生時平均寿命が65歳から35歳に低下したと推定されていた。2024年現在の平均寿命は66.4歳である。

歴史的に、ボツワナは世界で最もHIV感染率が高い国の一つであり、1990年代後半から2000年代初頭にかけてピークに達した。この流行は、平均寿命の大幅な低下、労働力人口の減少、孤児の増加など、社会経済的に甚大な影響をもたらした。

しかし、ボツワナ政府は、国際社会の支援も受けながら、この問題に積極的に取り組んできた。2002年には、アフリカで初めて、抗レトロウイルス薬(ARV)治療を国民に広く提供するプログラムを開始した。このプログラムは「マサ(Masa)」と呼ばれ、HIV陽性者への無償または安価なARV治療の提供、HIV検査とカウンセリングの普及、母子感染予防策の強化、そして国民への啓発活動を包括的に実施した。その結果、HIVの新規感染者数やAIDSによる死亡者数は大幅に減少し、母子感染率も劇的に低下した。2013年には、ボツワナの成人の40%以上が抗レトロウイルス療法を利用できるようになっていた。15~19歳層では、2013年の有病率は女性6%、男性3.5%と推定され、20~24歳層では女性15%、男性5%であった。ボツワナは、2011年に国連AIDSグループがグローバルプランで特定した、子供たちの間の新たなHIV感染をなくし、母親の命を守るための21の優先国の1つである。2009年から2013年にかけて、同国では子供たちの新たなHIV感染が50%以上減少した。2013年には、妊娠中のHIV感染女性の10%未満が抗レトロウイルス薬を投与されておらず、それに対応して5歳未満の子供たちの新たなHIV感染者数が大幅に(50%以上)減少した。国連グローバルプラン対象国の中で、ボツワナのHIV感染者は抗レトロウイルス治療を受けている割合が最も高く、成人(15歳以上)で約75%、子供で約98%である。

HIV/AIDSと共に生きる人々の数は、2005年の29万人から2013年には32万人に増加した。しかし、近年、同国はHIV/AIDS対策で大きな進展を遂げ、適切な治療を提供し、母子感染率を低下させる努力がなされている。

全国的な母子感染予防プログラムにより、ボツワナは感染した母親から子供へのHIV感染を2003年の約40%から2010年には4%に減少させた。フェスタス・モハエの指導の下、ボツワナ政府はHIV/AIDS感染者の治療において外部からの支援を求め、ビル&メリンダ・ゲイツ財団とメルク財団から早期の支援を受け、これらが共同でアフリカ包括的HIV/AIDSパートナーシップ(ACHAP)を結成した。その他の初期のパートナーには、ハーバード大学公衆衛生大学院のボツワナ・ハーバードAIDS研究所や、ペンシルベニア大学のボツワナ・UPennパートナーシップが含まれる。2011年のUNAIDS報告書によると、ボツワナでは治療への普遍的アクセス(80%以上のカバレッジと定義される)が達成されている。

依然としてHIV陽性者の数は多く、予防啓発活動の継続、治療へのアクセス維持、そしてHIV陽性者やその家族に対する差別や偏見の解消が重要な課題である。特に、若者や女性、性労働者といった脆弱な立場の人々への対策強化が求められている。

10. 文化

ボツワナの文化は、サン人の古代岩絵やツワナ人の伝統的なバスケット作り、多様な民族音楽や舞踊、口承文学といった豊かな伝統と、現代的な芸術表現が混在している。本セクションでは、これらの伝統芸術・工芸、音楽と文学、特徴的な食文化、人気のスポーツ、祝祭日、そしてユネスコ世界遺産について紹介する。

10.1. 伝統芸術・工芸と岩絵

ボツワナの伝統工芸品として特に有名なのは、モコラヤシの葉と現地の染料を使って作られる精巧なバスケット(sethithoセティトツワナ語)である。北部ボツワナのエシャ村やグマレ村の女性たちは、このバスケット作りの技術で知られている。これらのバスケットは、貯蔵用の蓋付きの大きなもの、頭に物を乗せて運んだり脱穀した穀物をふるったりするための大きな開いたもの、そして搗いた穀物をふるうための小さな皿型のものなど、主に3つのタイプに織られる。これらのバスケットは安定して色彩を使用している。その美しい模様と高い技術は国際的にも評価されている。その他、陶器、木彫り、織物、ビーズ細工なども各地域で作られている。

カラハリ砂漠地域には、サン人によって描かれた数千年前の岩絵が数多く残されている。これらの岩絵は、狩猟の様子、動物、人間などを生き生きと描いており、当時の人々の生活や信仰を知る上で貴重な文化遺産である。ツォディロの丘は、特に多くの岩絵が集中している場所として知られ、ユネスコ世界遺産にも登録されている。これらの岩絵の保存と、その文化的価値の継承が重要な課題となっている。

10.2. 音楽と文学

ボツワナの音楽は主に声楽で、機会によってはドラムなしで演奏されることもあり、弦楽器も多用される。ボツワナの民族音楽には、セティンカネ(一種のミニチュアピアノ)、セガンクレ/セガバ(中国の楽器二胡のモツワナ版)、モロパ(複数形はメロパ、太鼓)、パラ(主に祝祭時に使用される笛)などの楽器がある。手もまた、音楽やリズムを生み出すために、手を叩き合わせたり、パティシ(ヤギの皮を裏返してふくらはぎに巻いたもの、男性のみ使用)に打ち付けたりすることで楽器として使用されることがある。国歌はカレマン・トゥメディソ・モツェテによって作詞作曲された「我らの أرض、この貴き地」であり、1966年の独立時に採用された。

各民族集団は、独自の伝統音楽、舞踊、楽器を持っている。歌は、労働歌、儀礼歌、娯楽歌など多様であり、コールアンドレスポンス形式が多く見られる。舞踊も、儀式的なものから社交的なものまで様々である。現代では、伝統音楽の要素を取り入れたポピュラー音楽も人気があり、国内外で活躍するミュージシャンもいる。

文学に関しては、豊かな口承文学の伝統がある。物語、詩、ことわざなどが世代から世代へと語り継がれてきた。文字による文学の発展は比較的最近であるが、ベッシー・ヘッド(南アフリカ出身だがボツワナで活動)のような国際的に知られる作家も輩出している。彼女の作品は、人種差別、ジェンダー、アイデンティティといったテーマを扱い、ボツワナの社会や風景を背景に描かれている。現代ボツワナの作家たちは、社会問題、歴史、個人の経験など多様なテーマで作品を発表しており、文学は社会を映す鏡としての役割も担っている。

10.3. 食文化

ボツワナの食文化は、南部アフリカの他の地域の料理といくつかの特徴を共有している。主食は、ソルガムやトウモロコシの粉を練って作る粥状の「パップ」(bogobeボホベツワナ語)や「サンプ」(sampスタンプツワナ語)である。これらは、肉や野菜の煮込み料理と共に食べられることが多い。

代表的な伝統料理としては、「セスワ」(seswaaツワナ語)がある。これは、ヤギ肉や牛肉を長時間煮込み、繊維状になるまで叩きほぐしたもので、特別な機会や饗宴でよく供される。また、「セグワパ」(segwapaツワナ語)は、牛肉やジビエ肉を細長く切ったり、平たくスライスしたりして乾燥・塩漬けにした保存食で、南アフリカのビルトンに似ている。

その他、モパネワーム(蛾の幼虫)も伝統的な食材として知られ、タンパク質源として重要である。豆類、カボチャ、野生の葉物野菜などもよく使われる。

ボホベは、モロコシ、トウモロコシ、またはキビの粉を熱湯に入れ、柔らかいペースト状にかき混ぜ、ゆっくりと調理して作られる。発酵させたモロコシやトウモロコシに牛乳と砂糖を加えると、「ティング」という料理になる。牛乳と砂糖を加えないティングは、昼食や夕食に肉や野菜と一緒に食べられることもある。ボホベを作るもう一つの方法は、サワーミルクと調理用メロン(レロツェ)を加えることである。カランガ族はこの料理を「トフィ」と呼ぶ。「マディラ」は、ヨーグルトやサワークリームに似た伝統的な発酵乳製品である。

都市部では、西洋風の食事が普及しており、スーパーマーケットでは多様な食材が手に入る。ファストフード店やレストランも増えている。伝統的な食文化と現代的な食生活が混在し、変化しつつある。

10.4. スポーツ

ボツワナで最も人気のあるスポーツはサッカーである。2012年アフリカネイションズカップへの出場は、代表チームのこれまでの最高成績である。その他の人気スポーツには、ソフトボール、クリケット、テニス、ラグビー、バドミントン、ハンドボール、ゴルフ、陸上競技がある。ボツワナは国際クリケット評議会の準会員である。ボツワナは1991年に国際バドミントン連盟とアフリカバドミントン連盟の会員となった。ボツワナゴルフ連合にはアマチュアゴルフリーグがあり、ゴルファーはトーナメントや選手権で競い合っている。

陸上競技では、近年目覚ましい活躍を見せる選手が登場している。ナイジェル・アモスは、2012年ロンドンオリンピックの男子800メートルで銀メダルを獲得し、ボツワナに初のオリンピックメダルをもたらした。アマンテ・モンショーは、2011年世界陸上競技選手権大会の女子400メートルで優勝し、ボツワナ初の世界レベルの陸上競技メダルを獲得した。走り高跳びのカベロ・クゴシエマングは、アフリカ選手権で3度優勝している。アイザック・マクワラは400メートルを専門とするスプリンターで、2018年のコモンウェルスゲームズで金メダリストとなった。バボロキ・テベは、2014年夏季ユースオリンピックの200メートルで銀メダリストとなり、2014年世界ジュニア陸上競技選手権大会では準決勝に進出した。モーターバイカーのロス・ブランチ・ロスは、南アフリカクロスカントリー選手権で1位を保持し、ダカール・ラリーにも出場している。レツィレ・テボゴは、2022年世界陸上競技選手権大会の100メートルで9秒94の世界ジュニア記録を樹立し、2024年現在、100メートルと200メートルで世界歴代3位のタイム30秒69を保持している。2021年8月7日、ボツワナは東京オリンピックの男子4×400メートルリレーで銅メダルを獲得した。ボツワナは、ネットボール・ワールドユースカップを主催した最初のアフリカの国である。2024年8月8日、レツィレ・テボゴは2024年パリオリンピックの男子200メートル決勝で19秒46のタイムで1位となり、ボツワナ初のオリンピック金メダルを獲得した。

カードゲームのブリッジも人気があり、約40年前にボツワナで初めてプレイされ、1980年代に人気が高まった。多くのイギリス人駐在員の学校教師がボツワナの中等学校で非公式にこのゲームを教えていた。ボツワナブリッジ連盟(BBF)は1988年に設立された。ブリッジは依然として人気があり、BBFには800人以上の会員がいる。2007年、BBFはイギリスブリッジ連合を招き、2008年5月に1週間の指導プログラムを開催した。

スポーツは、国民の健康増進や青少年の健全育成、そしてナショナル・アイデンティティの醸成に貢献している。政府もスポーツ振興に力を入れており、競技施設の整備やアスリートの育成支援を行っている。

10.5. 祭りと祝日

ボツワナでは、国の重要な出来事を記念する祝日や、各民族の伝統文化を反映した祭りが年間を通じて行われる。これらは、国民のアイデンティティを強め、コミュニティの絆を深める上で重要な役割を果たしている。

主要な国の祝日には以下のようなものがある。

- 元日(1月1日、2日)

- 聖金曜日および復活祭明けの月曜日(3月または4月、移動祝日)

- メーデー(5月1日)

- 昇天祭(復活祭の40日後、移動祝日)

- サー・セレツェ・カーマの日(7月1日、初代大統領の誕生日)

- 大統領の日(7月第3月曜日)およびその翌日

- 独立記念日(9月30日)およびその翌日(10月1日)

- クリスマス(12月25日)

- ボクシング・デー(12月26日)

これらの祝日には、公式な式典やパレード、スポーツイベントなどが開催されることが多い。

各民族の伝統的な祭りや儀礼も、地域社会において重要な意味を持っている。これらは、豊作祈願、成人儀礼、結婚式、葬儀など、人生の節目や季節の変わり目に関連して行われる。伝統音楽、舞踊、衣装、食事などが祭りを彩り、コミュニティの結束を強める機会となる。例えば、サン人のトランスダンスや、ツワナ人の収穫祭などがある。

都市部では、音楽フェスティバルやアートフェアなど、現代的な文化イベントも開催され、多様な文化表現の場となっている。これらの祭りと祝日は、ボツワナの豊かな文化遺産を体験し、国民の多様性と共通性を認識する上で貴重な機会を提供している。

10.6. 世界遺産

ボツワナには、国際連合教育科学文化機関(UNESCO)によってその顕著な普遍的価値が認められ、世界遺産リストに登録された文化遺産と自然遺産が存在する。これらは、人類共通の財産として保護され、将来の世代に引き継がれるべき重要な場所である。

ボツワナの世界遺産は以下の通り。

- ツォディロの丘 (Tsodilo Hills) - 文化遺産、2001年登録

ツォディロの丘は、カラハリ砂漠の北西部に位置し、「砂漠のルーブル」とも称される。約10平方キロメートルの範囲に、4,500点以上にも及ぶ岩絵が集中しており、その多くはサン人の祖先によって数千年から数万年前に描かれたと考えられている。これらの岩絵は、当時の人々の狩猟生活、動物、儀式などを描いたもので、芸術的価値が高いだけでなく、人類の精神文化の発展を知る上で貴重な資料となっている。この地域は、サン人や他の地域住民にとって神聖な場所であり続けている。

- オカバンゴ・デルタ (Okavango Delta) - 自然遺産、2014年登録

オカバンゴ・デルタは、世界最大の内陸デルタの一つであり、カラハリ砂漠の中に広がる広大な湿地帯である。オカバンゴ川が砂漠に流れ込み、扇状に広がって形成されたこのデルタは、季節によって水位が変動し、多様な生態系を育んでいる。多くの種類の哺乳類(アフリカゾウ、ライオン、カバ、レイヨウなど)、鳥類、魚類、爬虫類、両生類が生息しており、生物多様性のホットスポットとなっている。また、絶滅危惧種のリカオンやサイの重要な生息地でもある。このユニークな生態系と景観は、学術的にも重要であり、エコツーリズムの対象としても人気が高い。

これらの世界遺産の保全は、ボツワナ政府および国際社会にとって重要な課題である。自然環境の変化、人間活動の影響(観光開発、資源開発など)、そして文化財の風化や損傷などが懸念されており、持続可能な管理と保護のための取り組みが進められている。これには、科学的な調査研究、法整備、地域住民との協力、国際的な支援などが含まれる。

11. 科学技術

ボツワナは、2015年に、ダイヤモンド鉱業への依存度を減らすために、経済を多様化するために科学技術を利用する計画を立てた。ボツワナは、スペイン国際協力開発庁(AECID)が後援するUNESCOプロジェクト内で、2011年に更新された「研究、科学、技術に関する国家政策」を発表した。この政策は、ボツワナの「第10次国家開発計画」(2016年まで)および「ビジョン2016」を含む戦略文書で策定された。「研究、科学、技術、イノベーションに関する国家政策」(2011年)は、国内総研究開発費(R&D)を2012年のGDPの0.26%から2016年までにGDPの2%以上に引き上げる目標を設定している。この目標は、指定された期間内に公的R&D支出を増やすことによってのみ達成できる。ボツワナは、サハラ以南アフリカで最も研究者密度が高い国の一つであり、2013年には人口100万人当たり344人(実人数)で、同地域の平均91人を上回っている。ボツワナは2024年のグローバル・イノベーション・インデックスで87位にランクされた。

2009年、ボツワナに拠点を置く企業Deaftronicsは、6年間の試作品開発を経て、太陽光発電式の補聴器を発表した。それ以来、Deaftronicsは1万個以上の補聴器を販売している。単価200ドルで、各補聴器には充電式電池4本(最大3年間持続)とそれらを充電するためのソーラーチャージャーが含まれている。この製品は、多くの場合600ドル程度から始まる同様の多くの機器と比較して安価である。2011年、ボツワナ農業研究局(DAR)は、牛肉生産を最適化するために設計されたムシ牛を発表した。ツワナ牛、ボンスマラ牛、アメリカン・ブラーマン牛、トゥリ牛、シンメンタール牛の交雑種として、この複合種が牛肉生産の増加につながることが期待されている。2016年、ボツワナ技術研究イノベーション研究所(BITRI)は、ボツワナワクチン研究所およびカナダ食品検査庁と共同で、口蹄疫の迅速検査キットを開発した。ボツワナで開発されたこのキットは、現場での診断を可能にする。

スクエア・キロメートル・アレイ(SKA)(MeerKAT)は、広範囲に分散された数千のアンテナ皿とアンテナから構成され、それらを連結して巨大な望遠鏡を形成する。追加のアンテナ皿は、ボツワナを含む他の8つのアフリカ諸国に設置される。ボツワナは、南半球における理想的な立地と環境により、宇宙からのデータ収集が容易になる可能性があるため、参加国として選ばれた。ボツワナ政府は、アフリカ超長基線干渉計ネットワーク(AVN)であるSKAの先行望遠鏡をケールビューに建設した。また、学生を天文学の奨学金で派遣した。

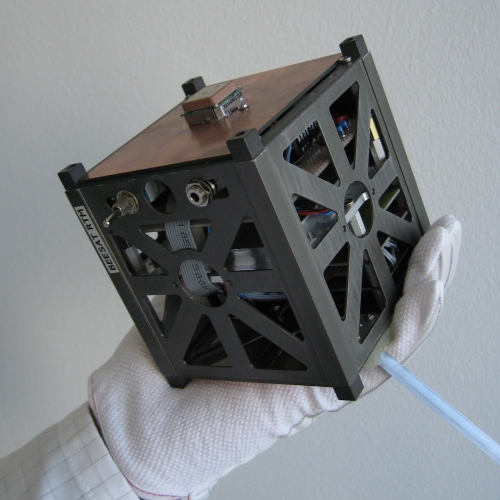

ボツワナは、2020年12月18日にハボローネで、マイクロサテライト(キューブサット)ボツワナ衛星技術(Sat-1プロジェクト)を建設・打ち上げるための独自の3年間のプログラムを開始した。ボツワナ国際科学技術大学(BIUST)が衛星開発を主導し、フィンランドのオウル大学とルーン社から技術支援を受ける。これは、ボツワナが技術主導型経済になるという野心の実現における大きな飛躍である。地球観測に使用されるこの衛星は、農場計画やリアルタイムのバーチャルツアーのためのデータを生成する。また、収穫時期の予測にも役立つ。2016年、ITセクターでは、アルマズ社が国内初となるコンピュータ組立会社を開設した。ボツワナの企業であるディテック社も、携帯電話のカスタマイズ、設計、製造を行っている。ディテック社は、マイクロソフト搭載デバイスのカスタマイズを専門としている。

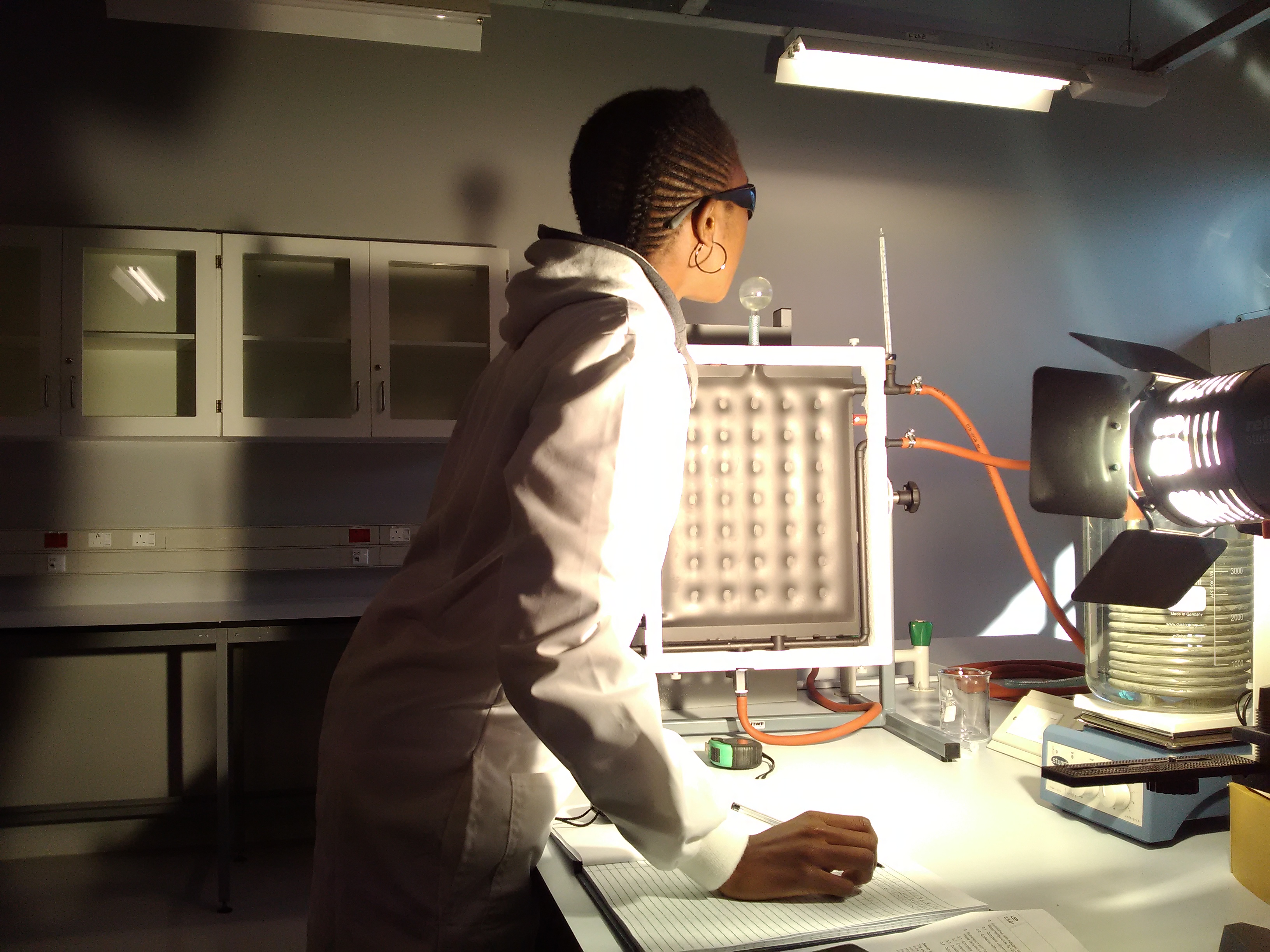

2021年11月19日、ボツワナ・ハーバードHIV参照研究所(BHHRL)の科学者たちは、後にB.1.1.529と指定され、「オミクロン」と名付けられたCOVID-19オミクロン変異株を世界で初めて発見した。2021年初頭以来、彼らは約2,300の陽性SARS-CoV-2ウイルスサンプルのゲノム配列を解読してきた。ガセイシツェ博士によると、ボツワナのGISAIDへのゲノム配列提出数は、人口一人当たりでアフリカ地域で最も高く、資源の豊富な隣国南アフリカと同等である。ボツワナ・ハーバードAIDS研究所パートナーシップ(BHP)は、包括的組織がBHHRL(大陸で最初のHIV研究専用ラボの一つ)を開設した2年後の2003年に設立された。

政府は、科学技術振興のための国家戦略を策定し、研究開発への投資、人材育成、国際協力の推進に努めている。主要な研究開発分野としては、農業技術、再生可能エネルギー、水資源管理、保健医療、情報通信技術(ICT)などが挙げられる。しかし、研究開発資金の不足、専門人材の流出、産業界との連携不足などが課題として残っている。持続可能な開発と経済多角化を実現するためには、科学技術イノベーションのさらなる振興が不可欠である。