1. 概要

リビアは、北アフリカに位置する広大な国土を持つ共和国であり、地中海に面し、豊かな石油資源を埋蔵している。古代よりフェニキア、ギリシャ、ローマ、オスマン帝国など多様な文明の影響を受け、20世紀にはイタリアの植民地支配を経験した。1951年にリビア王国として独立後、1969年にムアンマル・カダフィによるクーデターが発生し、ジャマーヒリーヤと呼ばれる独特な統治体制が敷かれた。カダフィ政権下では、石油収入を背景とした社会福祉政策が実施される一方で、人権抑圧や国際テロ支援疑惑による国際的孤立も深まった。

2011年の「アラブの春」を契機とした市民蜂起は内戦へと発展し、NATOの軍事介入を経てカダフィ政権は崩壊した。しかし、政権崩壊後は政治的混乱が続き、国内は複数の勢力に分裂し第二次リビア内戦が勃発した。ISILなどのイスラム過激派組織も台頭し、人道的危機や人権侵害が深刻化した。国際社会の仲介努力により2020年に停戦合意が成立し、統一政府樹立に向けた動きが進められたものの、政治的不安定は依然として継続しており、民主主義体制への移行は多くの課題を抱えている。近年では2023年デルナ洪水など、自然災害による人道的影響も発生している。本稿では、リビアの歴史、地理、政治、経済、社会、文化について、特に民主主義、人権、社会正義といった観点から、中道左派・社会自由主義的視点を反映しつつ詳述する。

2. 国名

リビアの国名は、古代エジプトの記録に「rbwエジプト語」として現れる部族名に由来するとされる。これは、キレナイカやマルマリカの緑豊かな地域周辺に居住していた古代東部「リビア人」のベルベル人、北アフリカの諸部族からなる大規模な連合体に与えられた呼称であった。ラムセス2世の碑文に初めて登場し、その後、メルエンプタハ王の治世5年(紀元前1208年)には、メレイ(Meryeyエジプト語)王に率いられた4万人の兵士と「リブ族の大首長たち」として知られる部族連合が、エジプトと戦ったことがカルナック神殿の大碑文に記されている。この戦いはエジプト側の勝利に終わったが、「リブ」の名は古代ギリシアにも伝わり、「リビア」として北アフリカの広範な地域を指す呼称となった。

近代において「リビア」の名称を復活させたのは、イタリアの地理学者フェデリコ・ミヌティッリであり、1903年のことであった。これは、1551年から1911年までオスマン帝国の支配下にあったトリポリタニア州(現在のリビア沿岸部)を指す呼称に代わるものとして意図された。

リビアは独立以来、何度か国名を変更している。

- 1951年 - 1963年:リビア連合王国(المملكة الليبية المتحدةal-Mamlakah al-Lībiyyah al-Muttaḥidahアラビア語)

- 1963年 - 1969年:リビア王国(المملكة الليبيةal-Mamlakah al-Lībiyyahアラビア語)

- 1969年 - 1977年:リビア・アラブ共和国(الجمهورية العربية الليبيةal-Jumhūriyyah al-'Arabiyyah al-Lībiyyahアラビア語)

- 1977年 - 1986年:社会主義人民リビア・アラブ国(الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكيةal-Jamāhīriyyah al-'Arabiyyah al-Lībiyyah ash-Sha'biyyah al-Ishtirākiyyahアラビア語)

- 1986年 - 2011年:大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国(الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمىal-Jamāhīriyyah al-'Arabiyyah al-Lībiyyah ash-Sha'biyyah al-Ishtirākiyyah al-'Uẓmáアラビア語)

2011年の内戦時にカダフィ政権が崩壊した後、リビア国民評議会は国名を単に「リビア」とすることを宣言した。国際連合は2011年9月、リビア国民評議会からの要請と同年8月3日のリビア暫定憲法宣言に基づき、正式に国名を「リビア」として承認した。国際標準化機構(ISO)もこれに追随し、ISO 3166-1の国名を英語で「Libya」、フランス語で「Libye (la)」に変更した。2013年1月、当時の国民議会は正式国名を「リビア国」(دولة ليبياDawlat Lībiyāアラビア語、State of Libya英語)とすることを決定し、2017年12月には国連リビア代表部がこの名称を国連に正式に通達した。「リビア」は引き続き公式な略称として使用されている。

3. 歴史

リビアの歴史は、古代のベルベル人から始まり、フェニキア、ギリシャ、ローマ、ヴァンダル、ビザンツ、アラブ、オスマン帝国、そしてイタリアによる支配を経て、第二次世界大戦後の独立、カダフィ政権時代、そして近年の内戦と政治的変革に至るまで、複雑で多層的な変遷を遂げてきた。各時代はリビアの社会、文化、政治体制に深い影響を与え、現代リビアの状況を理解する上で不可欠な背景となっている。

3.1. 古代と中世

リビアの沿岸平野には、紀元前8000年頃から新石器時代の人々が居住していた。アフロ・アジア語族を祖先とするベルベル人は、青銅器時代後期までにこの地域に広がったと考えられる。知られている最古の部族名はガラマンテス族で、ゲルマを拠点としていた。フェニキア人はリビアに交易拠点を設けた最初の民族であり、紀元前5世紀までには、フェニキア最大の植民都市カルタゴが北アフリカの広範な地域に覇権を拡大し、ポエニ文化として知られる独特の文明が生まれた。

紀元前630年頃、古代ギリシア人は東リビアのバルカ周辺に入植し、キレネ市を建設した。その後200年の間に、キレナイカとして知られるようになる地域にさらに4つの重要なギリシャ都市が建設された。この地域は有名な哲学学派であるキレネ派の本拠地でもあった。紀元前525年、ペルシアのカンビュセス2世の軍隊がキレナイカを征服し、その後2世紀にわたりペルシアまたはエジプトの支配下に置かれた。紀元前331年、アレクサンドロス大王はペルシア支配を終わらせ、キレナイカから貢納を受けた。東リビアは再びギリシャの支配下に入り、今回はプトレマイオス朝の一部となった。

カルタゴの滅亡後、ローマは直ちにトリポリタニア(トリポリ周辺地域)を占領せず、代わりにヌミディア王国の支配下に置いたが、沿岸都市の要請によりその保護下に置いた。最後のギリシャ人支配者であったプトレマイオス・アピオンはキレナイカをローマに遺贈し、ローマは紀元前74年に正式にこの地域を併合し、クレタ・キュレナイカ属州としてクレタ島と統合した。アフリカ・ノウァ属州の一部として、トリポリタニアは繁栄し、2世紀から3世紀にかけてセウェルス朝の故郷であるレプティス・マグナ市が最盛期を迎えた。

東部では、クラウディウス帝の時代までにキレナイカに最初のキリスト教共同体が設立された。この地域はキトス戦争で甚大な被害を受け、ギリシャ人やユダヤ人がほぼいなくなった。トラヤヌス帝によって軍事植民地として再入植されたものの、それ以降衰退が始まった。リビアは早期にニカイア派キリスト教に改宗し、ウィクトル1世の出身地でもあったが、アリウス派やドナトゥス派など、ニカイア派以外の初期キリスト教の諸派も存在した。

アムル・イブン・アル=アースの指揮の下、正統カリフ国の軍隊がキレナイカを征服した。647年、アブドゥッラー・イブン・サアド率いる軍隊がビザンツ帝国からトリポリを最終的に奪取した。フェザーンは663年にウクバ・イブン・ナーフィウによって征服された。内陸部のベルベル人部族はイスラム教を受け入れたが、アラブの政治的支配には抵抗した。

その後数十年間、リビアはダマスカスのウマイヤ朝カリフの管轄下にあったが、750年にアッバース朝がウマイヤ朝を打倒すると、リビアはバグダードの支配下に入った。800年にカリフのハールーン・アッ=ラシードがイブラーヒーム・イブン・アル=アグラブをイフリーキヤの総督に任命すると、リビアはアグラブ朝の下でかなりの地方自治を享受した。10世紀までに、シーア派のファーティマ朝が西リビアを支配し、972年には全域を統治してブルッギーン・イブン・ズィーリを総督に任命した。

イブン・ズィーリのベルベル系ズィール朝は最終的にシーア派のファーティマ朝から離反し、バグダードのスンニ派アッバース朝を正当なカリフとして認めた。報復として、ファーティマ朝は主にアラブの二つのカイス族、バヌー・スライム族とバヌー・ヒラール族から数千人を北アフリカに移住させた。この行為はリビアの田園地帯の構造を劇的に変え、この地域の文化的・言語的なアラブ化を確固たるものにした。

しかし、トリポリタニアにおけるズィール朝の支配は短命に終わり、1001年にはバヌー・ハズラン族のベルベル人が離反した。トリポリタニアは1146年にシチリアのノルマン人に占領されるまで彼らの支配下にあった。その後50年間、トリポリタニアはアイユーブ朝、ムワッヒド朝の支配者、そしてバヌー・ガーニヤ族の反乱軍の間で数多くの戦闘の舞台となった。後に、ムワッヒド朝の将軍ムハンマド・イブン・アブー・ハフスが1207年から1221年までリビアを統治し、その後チュニジアのハフス朝がムワッヒド朝から独立して成立した。14世紀には、バヌー・サービト朝がトリポリタニアを支配した後、ハフス朝の直接支配に戻った。16世紀までに、ハフス朝はスペインとオスマン帝国の間の権力闘争にますます巻き込まれるようになった。

アッバース朝の支配が弱体化した後、キレナイカは1517年のオスマン帝国による征服まで、トゥールーン朝、イフシード朝、アイユーブ朝、マムルーク朝といったエジプトを拠点とする国家の支配下に置かれた。フェザーンはカネム・ボルヌ帝国の支配後、アウラード・ムハンマド朝の下で独立を獲得した。オスマン帝国は最終的に1556年から1577年の間にフェザーンを征服した。

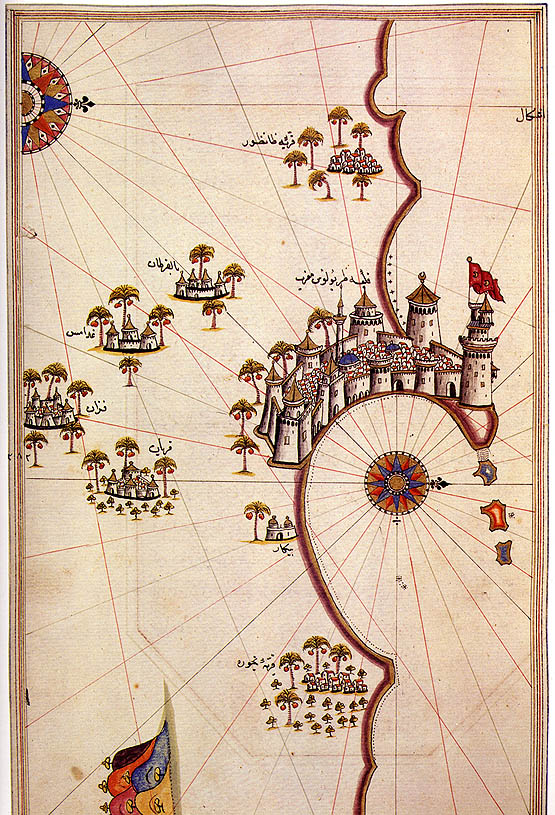

3.2. オスマン帝国時代

1510年にハプスブルク朝スペインによるトリポリ侵攻が成功し、聖ヨハネ騎士団に引き渡された後、1551年にオスマン帝国の提督シナン・パシャがリビアを制圧した。彼の後継者トゥルグート・レイスはトリポリのベイに任命され、1556年にはトリポリのパシャとなった。1565年までに、トリポリの摂政としての行政権は、コンスタンティノープル(イスタンブール)のスルタンによって直接任命されたパシャに与えられた。1580年代には、フェザーンの支配者たちがスルタンに忠誠を誓い、キレナイカにはオスマン帝国の権威は及んでいなかったが、次の世紀の後半にはベンガジにトリポリ政府の代理人としてベイが駐留するようになった。ヨーロッパ人の奴隷やスーダンから輸送された多数の黒人奴隷も、トリポリの日常生活の一部であった。1551年、トゥルグート・レイスはマルタのゴゾ島のほぼ全住民、約5,000人を奴隷とし、リビアに送った。

やがて、実権はパシャのイェニチェリ軍団に移った。1611年、デイたちがパシャに対してクーデターを起こし、デイ・スレイマン・サファルが政府の長に任命された。その後100年間、一連のデイたちがトリポリタニアを事実上支配した。最も重要なデイはメフメド・サクズリ(在位1631年-1649年)とオスマン・サクズリ(在位1649年-1672年)で、二人ともパシャでもあり、この地域を効果的に統治した。後者はキレナイカも征服した。

オスマン政府からの指示を欠いたトリポリは、クーデターが相次ぎ、1年以上在任できたデイはほとんどいない軍事的無政府状態に陥った。そのようなクーデターの一つは、トルコ人将校アフマド・カラマンリーによって主導された。カラマンリー朝は1711年から1835年まで主にトリポリタニアを支配し、18世紀半ばまでにはキレナイカとフェザーンにも影響力を持っていた。アフマドの後継者たちは彼ほど有能ではなかったが、この地域の微妙な力の均衡によりカラマンリー朝は存続した。1793年から1795年にかけてトリポリタニア内戦が起こった。1793年、トルコ人将校アリ・パシャがハメト・カラマンリーを追放し、トリポリタニアを一時的にオスマン支配に戻した。ハメトの弟ユースフ(在位1795年-1832年)はトリポリタニアの独立を再確立した。

19世紀初頭、アメリカ合衆国とトリポリタニアの間で戦争が勃発し、第一次バーバリ戦争と第二次バーバリ戦争として知られる一連の戦闘が起こった。1819年までに、ナポレオン戦争の様々な条約により、バーバリ諸国は海賊行為をほぼ完全に放棄せざるを得なくなり、トリポリタニアの経済は崩壊し始めた。ユースフが弱体化するにつれて、彼の3人の息子の周りに派閥が生まれた。やがて内戦が勃発した。

オスマン帝国のスルタンマフムト2世は、表向きは秩序を回復するために軍隊を派遣し、カラマンリー朝と独立したトリポリタニアの双方に終止符を打った。秩序の回復は容易ではなく、アブド・エル=ジェリルとグーマ・ベン・ハリファの下でのリビア人の反乱は、後者が1858年に死ぬまで続いた。オスマン帝国の直接支配の第二期には、行政改革が行われ、リビアの3つの州の統治における秩序が向上した。オスマン帝国の支配は、サハラ交易からの収入を得るために、1850年から1875年の間に最終的にフェザーンに再確立された。

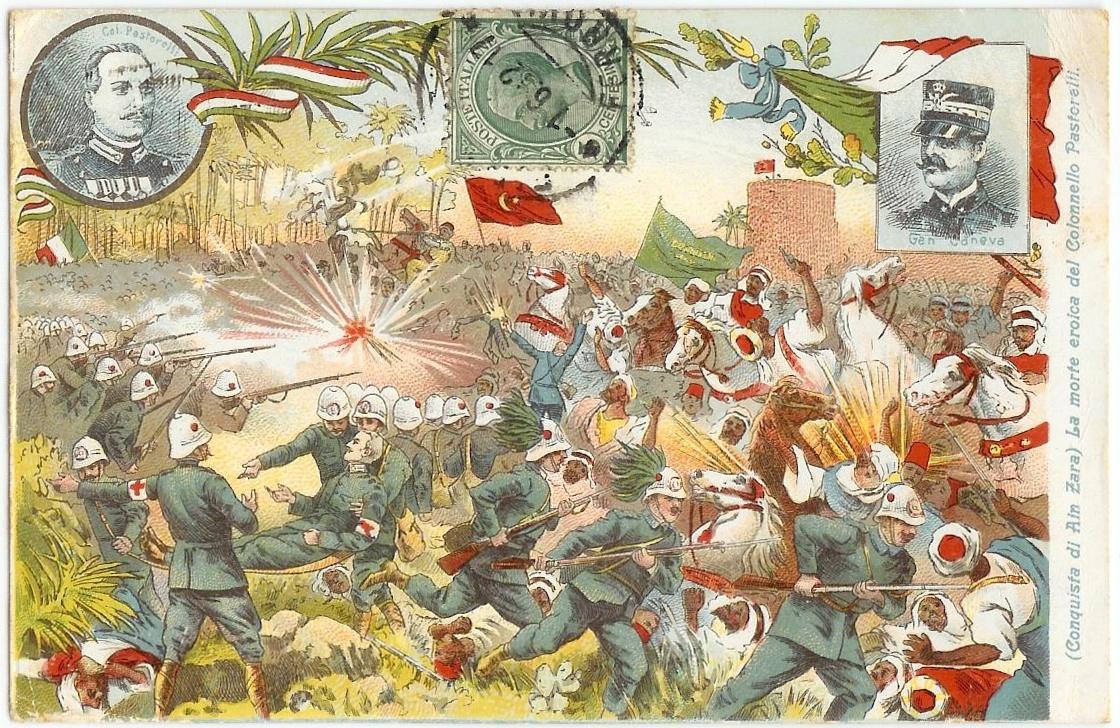

3.3. イタリア植民地支配と連合軍占領期

伊土戦争(1911年-1912年)の後、イタリアは3つの地域を同時に植民地とした。1912年から1927年まで、リビアの領土はイタリア領北アフリカとして知られていた。1927年から1934年まで、領土はイタリア領キレナイカとイタリア領トリポリタニアの2つの植民地に分割され、イタリア人総督によって統治された。約15万人のイタリア人がリビアに入植し、総人口の約20%を占めた。

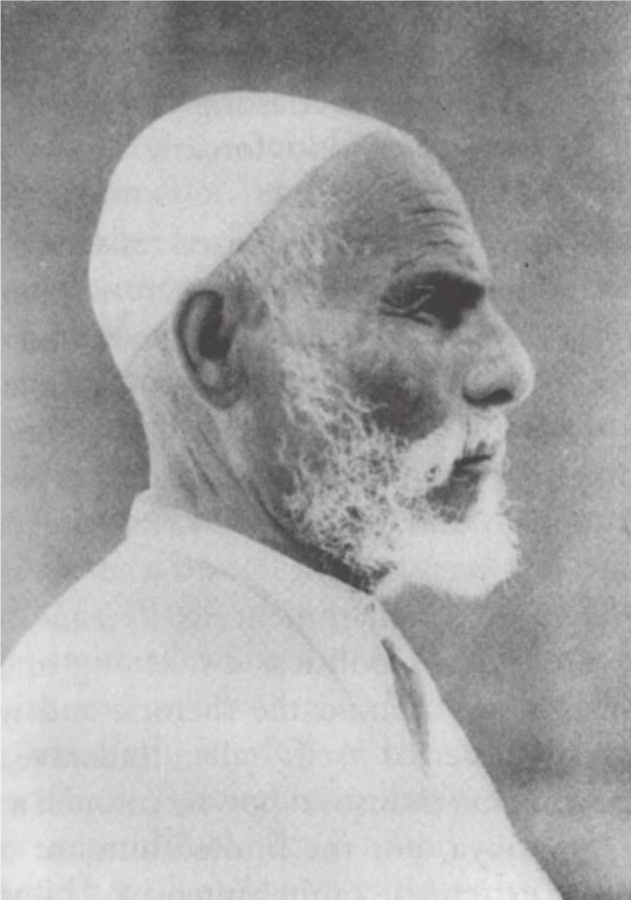

オマール・ムフタールはイタリア植民地化に対するリビア抵抗運動の指導者として頭角を現し、1931年9月16日に捕らえられ処刑されたにもかかわらず、国民的英雄となった。彼の顔は現在、その愛国心を記憶し認識するためにリビアの10ディナール紙幣に印刷されている。もう一人の著名な抵抗運動の指導者、キレナイカ首長イドリース・アル=マフディー・アッ=サヌーシー(後のイドリース1世国王)は、第二次世界大戦が勃発するまでリビア抵抗運動を指導し続けた。

イタリア人によるいわゆる「リビアの平定」は、キレナイカの先住民の大量死をもたらし、キレナイカの人口22万5千人の約4分の1が殺害された。イラン・パペは、1928年から1932年の間にイタリア軍が「ベドウィン人口の半分を(直接またはイタリアのリビア強制収容所における病気と飢餓によって)殺害した」と推定している。これらの行為は、リビア社会と住民に深刻なトラウマと反植民地感情を残し、後の独立運動の精神的基盤となった。

1934年、イタリアはキレナイカ、トリポリタニア、フェザーンを統合し、統一植民地の首都をトリポリとして、古代ギリシャ人がエジプトを除く北アフリカ全体に対して使用した「リビア」という名称を採用した。イタリア人はインフラ改善と公共事業を重視した。特に、1934年から1940年にかけてリビアの鉄道網と道路網を大幅に拡張し、数百キロメートルの新しい道路と鉄道を建設し、新しい産業と数十の新しい農業村の設立を奨励した。

1940年6月、イタリアは第二次世界大戦に参戦した。リビアは激戦となった北アフリカ戦線の舞台となり、最終的に1943年にイタリアとそのドイツ同盟国の敗北に終わった。

1943年から1951年まで、リビアは連合軍の占領下に置かれた。イギリス軍は旧イタリア領リビアのトリポリタニアとキレナイカの2州を管理し、フランスはフェザーン州を管理した。1944年、イドリースはカイロからの亡命生活から帰国したが、1947年に外国支配の一部が解除されるまでキレナイカへの永住を辞退した。1947年の連合国との平和条約の条項に基づき、イタリアはリビアに対するすべての請求権を放棄した。占領期間中、リビア住民は戦後の不確実性と経済的困難に直面したが、同時に独立への期待も高まった。

3.4. リビア王国

国民議会は君主制を確立する憲法を起草し、キレナイカ首長であるサイイド・イドリースに王位を提案した。サイイド・イドリースは、祖父が前世紀にアラブ世界における西洋の影響への対応として設立した影響力のあるサヌーシー教団の指導者として尊敬される地位にあった。この敬虔なイスラム運動は、砂漠のベドウィンから大きな支持を得て、リビアにおける主要な政治勢力となった。オスマン帝国の衰退期には、リビア内陸部を事実上統治していた。

1890年にキレナイカのオアシスで生まれたサイイド・イドリースは、若くしてサヌーシー教団の指導者となった。彼はイタリア統治下でエジプトに長期間亡命し、1943年に枢軸国が追放された後にリビアに帰国した。1949年11月21日、国際連合総会はリビアが1952年1月1日までに独立すべきであるという決議を可決した。イドリースはそれに続く国連交渉でリビアを代表した。1951年12月24日、リビアはイドリース1世国王の下、立憲世襲君主制であるリビア連合王国として独立を宣言し、国王イドリース1世としてベンガジからラジオで国民に演説した。

しかし、新王国は困難な見通しに直面した。王国は重要な産業や農業資源を欠いていた。王国の主な輸出品は皮革、羊毛、馬、ダチョウの羽であった。世界で最も一人当たりの所得が低い国の一つであるにもかかわらず、識字率も最も高い国の一つであった。イドリース1世国王はすでに60代であり、直接の後継者がいなかった。1932年に結婚した従姉妹は何度も流産を経験したと伝えられ、1953年に生まれた息子は生後間もなく悲劇的に死亡した。王位継承者であるリダ皇太子はイドリースの弟であったが、王室は絶え間ない紛争に悩まされていた。イドリース国王の敬虔なイスラム教への信仰は、ベドウィン住民の間での支持を固めたが、リビアにおける近代化と都市部の知識人の潮流とは衝突した。キレナイカとトリポリタニアの間の対立に対処するため、ベンガジとトリポリは2年ごとに首都を交代した。

官僚の急増は、費用のかかる王室政府をもたらした。1959年の大規模な石油埋蔵量の発見と、それに続く石油販売からの収入により、世界で最も貧しい国の一つが非常に裕福な国家を築くことができた。石油はリビア政府の財政を劇的に改善したが、国の富がイドリース国王と国家エリートの手に集中することに対する民衆の不満が高まり始めた。この不満は、北アフリカと中東全体でのナセル主義とアラブ民族主義の台頭とともに高まり続けた。社会の変化は伝統的な価値観との間に摩擦を生じさせ、後の政変の遠因となった。

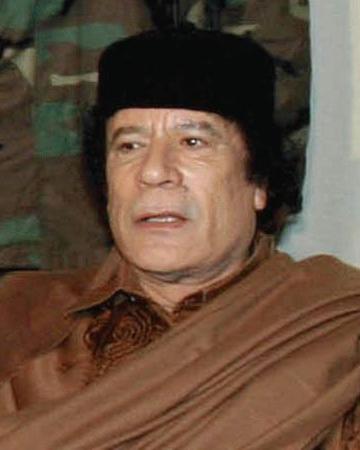

3.5. カダフィ政権

1969年9月1日、ムアンマル・カダフィ大佐率いる反乱軍将校の一団がイドリース国王に対するクーデター(アル・ファタハ革命として知られる)を敢行した。カダフィは政府声明やリビア公式報道機関において「革命の兄弟指導者兼案内人」と呼ばれ、その後40年間にわたりリビアの歴史と政治を支配した。イタリアの影響力を削減するため、1970年10月にはイタリア人が所有する全資産が収用され、1万2千人のイタリア人コミュニティは、より小規模なイタリア系リビアユダヤ人コミュニティと共にリビアから追放された。この日は「復讐の日」として国民の祝日となったが、後にイタリア・リビア関係の改善により「友好の日」と改称された。

リビアの繁栄の増大は、国内の政治的抑圧の強化を伴い、1973年の法律第75号により政治的反対意見は違法とされた。カダフィの革命委員会を通じて、国民に対する広範な監視が行われた。カダフィはまた、前政権によって女性に課せられた厳格な社会的制限を緩和しようとし、改革を奨励するために革命女性組織を設立した。1970年には男女平等と同一賃金を肯定する法律が導入された。1971年、カダフィはリビア一般女性連盟の創設を後援した。1972年には、16歳未満の少女の結婚を犯罪とし、結婚には女性の同意を必須条件とする法律が可決された。

1975年10月25日、主にミスラタ市出身の20人の将校グループによるクーデター未遂事件が発生した。これにより、クーデター計画者は逮捕され処刑された。1977年3月、リビアは正式に「社会主義人民リビア・アラブ・ジャマーヒリーヤ国」となった。カダフィは公式には人民総委員会に権力を移譲し、それ以降は象徴的な名目上の指導者に過ぎないと主張した。彼が設立した新しいジャマーヒリーヤ(アラビア語で「共和国」)統治構造は、公式には「直接民主主義」と呼ばれた。カダフィは、民主的政府と政治哲学に関する自身のビジョンとして、1975年に『緑の書』を出版した。彼の短い著書は、ユートピア社会主義とアラブ民族主義の代表的な混合であり、ベドウィン至上主義の傾向を帯びていた。

3.5.1. 統治体制とイデオロギー

カダフィ政権の独特な統治哲学であるジャマーヒリーヤ(人民共同体国家)は、国民が直接統治に参加するという理念に基づいていた。これは、人民総会議や人民委員会を通じて具体化されるとされたが、実際にはカダフィとその側近による権力集中が進み、意思決定はトップダウンで行われた。イデオロギーの核心は、1975年に出版された『緑の書』に示された「第三国際理論」であった。この理論は、資本主義と共産主義の双方を否定し、イスラム教の教えとアラブ民族主義、そして独自の社会主義思想を融合させたものであった。緑の書は、政治、経済、社会生活のあらゆる側面における指針とされ、教育現場でも徹底的に教え込まれた。

しかし、ジャマーヒリーヤ体制と第三国際理論の実際の適用は、国民の自由や人権を著しく制限する結果を招いた。政治活動は厳しく統制され、反対派は弾圧された。報道の自由はなく、政府による検閲が常態化していた。カダフィの個人崇배が強要され、民主的なプロセスは形骸化した。この統治体制は、表向きの人民主権とは裏腹に、独裁体制としての性格を強め、リビア国民の民主主義への希求や人権意識の高まりを抑圧した。

3.5.2. 対外関係と国際的孤立

カダフィ政権時代のリビアの対外政策は、反米・反西側路線を鮮明にし、革命思想の輸出や過激派組織への支援を行ったとされ、国際社会から強い非難を浴びた。特に、1970年代から1980年代にかけては、パレスチナ解放機構(PLO)の一部過激派やアイルランド共和軍(IRA)などへの支援が疑われた。また、近隣諸国との関係も緊張し、1977年にはエジプト・リビア戦争が勃発、チャド内戦(チャド・リビア紛争、トヨタ戦争)にも深く介入した。

1986年のベルリンのディスコ爆破事件への関与疑惑から、アメリカによるリビア爆撃を受け、さらに1988年のパンナム機爆破事件(ロッカビー事件)では、リビア情報機関員の関与が疑われ、国連による厳しい経済制裁が科された。これによりリビアは国際的に孤立し、経済的にも大きな打撃を受けた。犠牲者遺族や関係国からは、事件の真相究明と責任者の処罰を求める声が長年にわたり続いた。

2000年代に入ると、カダフィ政権は対外政策を転換し、大量破壊兵器開発計画の放棄を宣言(2003年)、ロッカビー事件の被害者への補償にも応じた。これにより、国連制裁は解除され、欧米諸国との関係も徐々に正常化に向かった。しかし、長年の独裁体制と人権問題に対する国際社会の懸念は依然として残り、カダフィ政権の正当性に対する疑念は払拭されなかった。この時期の対外関係の変化は、リビアの国際的地位に一定の改善をもたらしたが、国内の民主化や人権状況の改善には繋がらなかった。

3.5.3. 社会経済的影響

カダフィ政権は、豊富な石油収入を背景に、国民皆保険制度や無料教育制度の導入、住宅供給の拡充といった広範な社会福祉政策を実施した。特に、大人工河川プロジェクトは、砂漠地帯への水供給を目的とした巨大インフラ開発であり、農業用水や生活用水の確保に一定の貢献をしたと評価される一方で、その莫大な建設費用や環境への影響、そして建設に関わる労働者の権利については批判も存在した。

経済面では、石油に極度に依存したモノカルチャー経済であり、産業の多角化は進まなかった。石油収入は一部の層に富を集中させ、経済的不平等が拡大した。失業問題、特に若年層の失業は深刻な社会問題となり、国民の不満を増大させた。

人権状況は極めて劣悪であり、言論、集会、結社の自由は厳しく制限され、反対派は容赦なく弾圧された。秘密警察による監視が国民生活の隅々まで及び、恣意的な逮捕や拷問、強制失踪事件が頻発したと報告されている。労働者の権利も十分に保障されず、ストライキは禁止され、独立した労働組合の結成も認められなかった。

環境問題も深刻化し、石油開発による土壌汚染や水質汚染、無計画な都市開発による自然破壊などが指摘された。これらの社会経済的問題は、国民の生活を圧迫し、2011年の革命の背景にある不満の温床となった。

3.6. 第一次リビア内戦とカダフィ政権の崩壊

2011年、チュニジアやエジプトで始まったアラブの春の民主化運動はリビアにも波及し、同年2月15日、東部の主要都市ベンガジでムアンマル・カダフィ政権に対する大規模な反政府デモが発生した。デモは瞬く間に全国に拡大し、政権側は武力による鎮圧を試みたが、これが更なる反発を招き、事態は本格的な内戦へと発展した。デモの初期段階で、政権側の治安部隊によるデモ参加者への発砲など、過剰な暴力行使が報告され、多くの死傷者が出たことが、内戦激化の大きな要因となった。

反政府勢力はリビア国民評議会(NTC)を結成し、国際社会に支援を求めた。カダフィ政権による国民への武力行使がエスカレートする中、国際連合安全保障理事会は国際連合安全保障理事会決議1973を採択し、リビア上空の飛行禁止区域設定と「民間人を保護するために必要なあらゆる措置」を承認した。これに基づき、北大西洋条約機構(NATO)を中心とする多国籍軍が軍事介入を開始し、カダフィ政権側の軍事施設や部隊に対する空爆を行った。軍事介入は、カダフィ政権の軍事的優位を覆し、反政府勢力の進撃を助ける形となったが、同時に民間人の犠牲者も出したとされ、介入の正当性や規模については議論も呼んだ。

内戦は数ヶ月に及び、双方に多数の死傷者を出した。反政府勢力は徐々に支配地域を拡大し、2011年8月には首都トリポリを制圧。カダフィは故郷のシルテへ逃れたが、同年10月20日、シルテ近郊で反政府勢力に拘束され、その直後に殺害された。これにより、42年間に及んだカダフィ政権は崩壊した。

内戦はリビア社会に深刻な爪痕を残した。数万人とも言われる死者・行方不明者を出し、多くの国民が国内外へ避難を余儀なくされた。インフラは破壊され、経済活動も停滞した。政権崩壊は独裁からの解放をもたらしたが、同時に権力の空白を生み出し、その後のリビアの混乱と不安定化の直接的な原因となった。国民や犠牲者の視点からは、カダフィ政権の圧政からの解放という側面と、内戦とそれに続く混乱による多大な犠牲という二重の苦しみを経験することになった。

3.7. 過渡期と第二次リビア内戦

カダフィ政権崩壊後、リビアは深刻な政治的混乱に陥った。2012年7月には国民議会選挙が実施されたが、権力基盤の脆弱な暫定政府は国内の治安を維持できず、各地で民兵組織が割拠する状態となった。2014年には、選挙結果を巡る対立から、世俗派を中心とするトブルク政府と、イスラム勢力を支持基盤とするトリポリ政府という二つの政府が並立し、それぞれが正当性を主張して第二次リビア内戦が勃発した。

この権力の空白と混乱に乗じて、ISIL(イスラム国)などのイスラム過激派勢力がリビア国内で急速に台頭し、デルナやシルテといった都市を占拠し、支配地域を拡大した。過激派組織は、外国人誘拐や公開処刑、文化財破壊など残虐行為を繰り返し、リビア国内のみならず国際社会にも大きな脅威を与えた。

内戦の長期化に伴い、外国勢力の介入も複雑化した。エジプトやアラブ首長国連邦(UAE)はトブルク政府を支援し、トルコやカタールはトリポリ政府を支援するなど、地域大国が代理戦争の様相を呈した。ロシアもトブルク政府側に接近した。これらの外国勢力の介入は、内戦をさらに泥沼化させ、和平への道を遠のかせた。

内戦は深刻な人道的危機を引き起こした。多数の国内避難民が発生し、食糧不足、医療崩壊、教育機会の喪失などが国民生活を直撃した。特に、移民や難民は人身売買や虐待の対象となり、その人権状況は極めて劣悪であった。国際社会は、人道支援を行うとともに、和平交渉の仲介を試みたが、各勢力の利害が複雑に絡み合い、具体的な成果を上げるには至らなかった。

3.7.1. 政治的分裂と権力闘争

カダフィ政権崩壊後のリビアでは、権力の空白を埋める形で多様な政治勢力、軍閥、民兵組織が乱立し、激しい権力闘争を繰り広げた。主要な政治勢力としては、国際的に承認されたトブルク政府(東部拠点)と、イスラム勢力が主導するトリポリ政府(西部拠点、後に国民合意政府に移行)が対立の軸となった。

トブルク政府側では、ハリファ・ハフタル将軍率いるリビア国民軍(LNA)が強力な軍事力を背景に影響力を拡大した。LNAは、旧カダフィ政権軍の残党や世俗派の支持を集め、イスラム過激派の掃討を掲げて東部から西部へと勢力を伸ばそうとした。一方、トリポリ政府側は、ミスラタやザーウィヤといった都市を拠点とする民兵組織や、ムスリム同胞団に近いイスラム主義勢力が支持基盤となった。これらの民兵組織は、地域や部族の利害を代表し、中央政府の統制を受け付けない独立した行動をとることが多かった。

さらに、ISILやアルカーイダ系の過激派組織も混乱に乗じてリビア国内に浸透し、一部地域を実効支配した。これらの組織は、既存の政治勢力とは異なる独自の目標を掲げ、リビアの不安定化をさらに助長した。

部族勢力もまた、リビアの政治において重要な役割を果たした。歴史的に強力な部族間の対立や同盟関係が、各政治勢力の支持基盤や対立構造に複雑に影響を与えた。特に南部のフェザーン地方では、トゥアレグ族やトゥーブゥー族といった部族が国境管理や資源の利権を巡って衝突することもあった。

これらの勢力間の権力闘争は、外国勢力の思惑とも絡み合い、リビアの政治的分裂を深刻化させた。各勢力は、石油資源の支配や戦略的拠点の確保を目指して武力衝突を繰り返し、国民生活に甚大な被害をもたらした。

3.7.2. 国際社会の介入と和平努力

第二次リビア内戦の激化と人道的危機の深刻化を受け、国際連合(UN)をはじめとする国際社会は、リビアの安定化に向けた外交努力を活発化させた。国連は、特別代表を派遣し、対立する主要勢力間の対話と和平交渉を仲介する役割を担った。

和平交渉は困難を極めた。2015年には、国連の仲介によりスキラート合意が成立し、国民合意政府(GNA)が樹立されたが、ハリファ・ハフタル将軍率いるリビア国民軍(LNA)を支持する東部勢力(トブルク政府)はこの合意を完全には受け入れず、対立は継続した。その後も、ベルリン会議(2020年)など、国際的な枠組みでの和平協議が断続的に行われ、停戦や政治プロセスの推進が模索された。

主要関係国の立場は複雑であった。エジプト、アラブ首長国連邦(UAE)、ロシアなどはLNAを支援し、トルコやカタールはGNAを支援した。欧米諸国は、表向きは国連主導の和平プロセスを支持しつつも、ISILなどのテロ組織対策や、リビアからの移民・難民問題、石油利権などを巡り、各国間で微妙な立場の違いが見られた。これらの外国勢力の介入は、リビア国内の対立を助長する側面も持ち合わせており、和平努力を一層困難なものにした。

人道問題と人権状況は、国際社会の大きな懸念事項であった。内戦による多数の死傷者、国内避難民、食糧不足、医療崩壊に加え、移民・難民に対する虐待や人身売買、戦闘員による民間人への暴力、恣意的な拘束、拷問などが広く報告された。国連人権理事会や国際NGOは、これらの人権侵害に対する調査と責任追及を求めた。国際刑事裁判所(ICC)も、リビアにおける戦争犯罪や人道に対する罪について捜査を進めている。

国際社会の和平努力は、2020年10月の恒久的停戦合意という一定の成果を見たものの、その後の政治プロセスは依然として不安定であり、リビアの平和と安定の実現には多くの課題が残されている。

3.8. 内戦後と現在

2020年10月、対立していた国民合意政府(GNA)とリビア国民軍(LNA)は、国連の仲介により恒久的な停戦に合意した。この合意に基づき、2021年3月にはアブドゥルハミード・ドベイバを首相とする国民統一政府(GNU)が暫定的に発足し、同年12月に大統領選挙および議会選挙を実施することで、国家の再統一と民主化を目指すこととなった。

しかし、選挙法の制定や候補者資格を巡る対立、各勢力の思惑の違いなどから、2021年12月に予定されていた選挙は直前に延期された。その後も選挙実施に向けた具体的な進展は見られず、リビアの政治プロセスは再び停滞した。この結果、GNUの正統性に疑義を唱える動きが東部勢力を中心に強まり、2022年3月には東部のリビア代議院がファトヒー・バーシャーーガーを新たな首相に指名し、国民安定政府(GNS)の樹立を宣言した。これにより、リビアは再び二つの政府が並立する分裂状態に陥った。国際社会は引き続きGNUをリビアの正統な政府として承認しているが、国内の権力闘争は継続している。

政治的不安定は経済や社会にも深刻な影響を及ぼしており、石油生産の不安定化、インフレ、生活必需品の不足などが国民生活を圧迫している。民兵組織の武装解除や治安回復も遅々として進んでいない。

2023年9月には、大型ハリケーン「ダニエル」がリビア東部を襲い、特に港湾都市デルナではダムの決壊により壊滅的な洪水被害が発生した(2023年デルナ洪水)。この災害では数千人が死亡・行方不明となり、多数の被災者が発生するなど、深刻な人道的危機に見舞われた。災害対応においては、分裂した統治体制の弊害が露呈し、国際社会からの支援活動も困難を極めた。この悲劇は、リビアが抱える政治的脆弱性とインフラの老朽化、そして気候変動の影響といった複合的な問題を浮き彫りにした。

2024年11月には、国民統一政府が「奇抜な髪型」の取り締まり、「慎み深い」服装の義務付け、女性に対する男性保護者の要求などを目的とした風紀警察を導入する動きを見せており、人権や自由に対する懸念が再び高まっている。

4. 地理

リビアはアフリカ大陸北部に位置し、国土面積は約175.95 万 km2で、アフリカで4番目、世界で16番目に広い国である。北は地中海に面し、その海岸線は約1770 kmとアフリカの地中海沿岸国の中で最も長い。東はエジプト、南東はスーダン、南はチャドとニジェール、西はアルジェリア、北西はチュニジアと国境を接している。リビアは北緯19度から34度、東経9度から26度の間に位置する。

国土の大部分はサハラ砂漠の一部であり、リビア砂漠として知られる広大な乾燥地帯が広がっている。そのため、国土の約90%以上が砂漠または半砂漠である。

4.1. 地形と気候

リビアの地形は大きく分けて、北部の地中海沿岸地域、内陸部の広大な砂漠地帯、そして南部の山岳地帯に区分される。

地中海沿岸地域は、比較的狭い平野が東西に延びており、トリポリタニア平野やキレナイカ平野などが主要な農業・居住地域となっている。この地域の気候は地中海性気候(Csa)に属し、夏は高温乾燥、冬は温暖湿潤である。年間降水量はトリポリ周辺で約300mmから400mm、東部のアフダル山地(緑の山地)では600mmに達することもあるが、全体的には降水量が少なく、水資源の確保が重要な課題となっている。

内陸部の大部分はサハラ砂漠の一部であるリビア砂漠であり、広大な砂丘、岩石砂漠(ハマダ)、礫砂漠(レグ)が広がる。この地域は典型的な砂漠気候(BWh、BWk)で、年間を通じて極度に乾燥し、降水量は非常に少ない。昼夜の寒暖差が大きく、夏は酷暑となる。

南部には、ティベスティ山地やアカーブス山脈といった山岳地帯が存在する。これらの山地は、標高が高いため周辺の砂漠地帯よりは降水量がやや多いが、依然として乾燥している。

春と秋には、サハラ砂漠から「ギブリ」(シロッコとも呼ばれる)という高温乾燥の南風が吹き付け、砂嵐を伴い、気温を急上昇させることがある。

リビア国内には、サハラ吸水層、地中海性乾燥森林・ステップ、地中海性森林・ woodlands、北サハラステップ・森林、ティベスティ・ジェベル・ウウェイナート山岳乾燥森林、西サハラ山岳乾燥森林の6つのエコリージョンが存在する。

4.2. リビア砂漠

リビア砂漠は、リビア国土の大部分を占め、地球上で最も乾燥し、太陽光が照りつける場所の一つである。場所によっては数十年間全く雨が降らないこともあり、高地でさえ雨は稀で、5年から10年に一度程度である。ウウェイナート山では、2006年時点で最後に記録された降雨は1998年9月であった。

同様に、リビア砂漠の気温は極端になることがあり、1922年9月13日、トリポリの南西に位置するアジージーヤの町では、気温58 °Cが記録され、これは世界記録と考えられていた。しかし、2012年9月、世界気象機関(WMO)はこの記録が無効であると判断した。

リビア砂漠には、人が住んでいない小さなオアシスが点在しており、通常は主要な窪地と関連している。そこでは数フィート掘ることで水を見つけることができる。西部には、クフラ群として知られる、互いに繋がっていない浅い窪地に広範囲に分散したオアシス群があり、タゼルボ、レビアナエ、クフラなどが含まれる。断崖を除けば、一般的な平坦さは、リビア砂漠の中央付近、エジプト・スーダン・リビア国境の合流点周辺の一連の台地と山塊によってのみ中断される。

さらに少し南には、アルケヌ、ウウェイナート、キスといった山塊がある。これらの花崗岩の山々は古く、周囲の砂岩よりもずっと前に形成された。アルケヌと西ウウェイナートは、アイル山地のそれと非常によく似た環状複合岩体である。東ウウェイナート(リビア砂漠の最高地点)は、西側の花崗岩部分に隣接する隆起した砂岩台地である。

ウウェイナート北方の平野には、浸食された火山地形が点在している。1950年代の石油発見とともに、リビアの広大な地下に巨大な帯水層が発見された。ヌビア砂岩帯水層システムの水は、最後の氷期とサハラ砂漠自体の形成よりも古い時代のものである。この地域には、かつて2つのクレーターと考えられていたアルケヌ構造も含まれている。

4.3. 生態系と環境問題

リビアの生態系は、その大部分を占める砂漠環境と、地中海沿岸の比較的湿潤な地域、そして南部の山岳地帯で特徴づけられる。砂漠地帯では、極度の乾燥と高温に耐えうるアカシア、タマリスクなどの植物や、フェネックギツネ、スナネズミ、サバクトビバッタ、各種の爬虫類(トカゲ、ヘビ)などが生息している。オアシス周辺では、ナツメヤシが重要な植生を形成し、多様な鳥類や昆虫の生息地となっている。地中海沿岸地域では、オリーブ、イトスギ、マツなどの地中海性植生が見られ、渡り鳥の重要な中継地ともなっている。山岳地帯には、固有種を含む独特の動植物相が存在する可能性があるが、詳細は十分に調査されていない。

リビアは深刻な環境問題に直面している。国土の大部分が砂漠であるため、砂漠化の進行は喫緊の課題である。過放牧、薪の過剰な伐採、不適切な灌漑農業などが砂漠化を加速させている。水不足も深刻であり、地下水資源への過度な依存は地下水位の低下や塩水侵入を引き起こしている。大人工河川プロジェクトは一時的に水問題を緩和したが、持続可能性については議論がある。

密猟も生態系への脅威となっている。特に内戦後の混乱期には、ガゼルやバーバリーシープなどの野生動物が、食料や娯楽のために武器や高性能車両を用いた民兵組織によって乱獲され、その個体数を著しく減少させている。かつて北アフリカにおける種保護の先駆的国家であり、1975年にはエル・クーフ保護区を設立したが、カダフィ政権崩壊後は保護区も部族長によって占拠され、そこに生息していた動物たちは狩猟されたり放逐されたりして姿を消した。動物学者のハレド・エッタイエブによれば、年間50万羽以上の鳥が殺害されているという。

石油開発に伴う環境汚染も大きな問題である。石油流出事故による土壌汚染や海洋汚染、石油精製施設からの大気汚染などが報告されている。都市部では、廃棄物処理の不備や下水道処理施設の未整備による環境悪化も進んでいる。これらの環境問題は、リビア国民の健康や生活、そして持続可能な社会の発展に深刻な社会的影響を及ぼしており、早急な対策が求められている。

4.4. 主要都市

リビアの人口は沿岸部に集中しており、主要都市もその多くが地中海沿岸に位置する。

- トリポリ (طرابلسṬarābulusアラビア語):リビアの首都であり、最大の都市。国の北西部に位置し、歴史的にも「トリポリタニア」地域の中心都市であった。人口は約110万人を超え、政治、経済、文化の中心地である。古代フェニキア時代からの歴史を持つ港湾都市であり、旧市街(メディナ)には歴史的建造物が多く残る。

- ベンガジ (بنغازيBanġāzīアラビア語):リビア第2の都市であり、東部「キレナイカ」地域の中心都市。人口は約60万人を超える。古代ギリシャの植民都市エウヘスペリデスとして建設され、歴史的にトリポリと並ぶ重要な都市であった。2011年のリビア内戦では反カダフィ勢力の拠点となった。

- ミスラタ (مصراتةMiṣrātahアラビア語):リビア第3の都市で、トリポリの東約210 kmに位置する。人口は約40万人。重要な港湾都市であり、商業と工業の中心地の一つ。特に鉄鋼業が盛んである。2011年リビア内戦では激戦地の一つとなった。

- アルバイダ (البيضاءAl-Bayḍāʾアラビア語):東部のアフダル山地に位置する都市。サヌーシー教団の歴史的中心地であり、リビア王国時代には首都の一つとされたこともある。比較的高地にあり、気候が穏やかなため保養地としても知られる。

- シルテ (سرتSurtアラビア語):地中海沿岸中部に位置する都市。ムアンマル・カダフィの出身地であり、カダフィ政権時代には政治的に重要な役割を果たした。2011年リビア内戦の終焉の地であり、ISILに一時占領されるなど、内戦後も不安定な状況が続いた。

- セブハ (سبهاSabhāアラビア語):南部「フェザーン」地域の中心都市。サハラ砂漠のオアシス都市であり、古くからサハラ交易の要衝として栄えた。

これらの都市は、リビアの政治、経済、文化においてそれぞれ重要な役割を担っているが、近年の内戦と政治的混乱により、インフラの破壊や治安の悪化など、多くの課題に直面している。

5. 政治

リビアの政治体制は、2011年のカダフィ政権崩壊以降、深刻な不安定と混乱に見舞われている。国家の再建と民主化プロセスは難航しており、国内は複数の政治勢力や武装組織に分裂し、統一された実効的な統治機構の確立には至っていない。この状況は、国民生活の困窮、人権侵害、そして地域情勢の不安定化を招いている。

5.1. 政府構造と現状

2011年のカダフィ政権崩壊後、リビアは暫定統治機構であるリビア国民評議会(NTC)を経て、2012年には国民議会選挙が実施された。しかし、新たな統治体制の構築は難航し、2014年には選挙結果を巡る対立から、国際的に承認されたトブルク政府(東部拠点)と、イスラム勢力が主導するトリポリ政府(西部拠点)という二つの政府が並立する事態となった。この分裂は、第二次リビア内戦を引き起こした。

2015年、国連の仲介によりスキラート合意が成立し、トリポリを拠点とする国民合意政府(GNA)が樹立されたが、東部勢力はこれを完全には承認せず、対立は続いた。2020年の停戦合意を経て、2021年3月にはアブドゥルハミード・ドベイバを首相とする国民統一政府(GNU)が暫定的に発足し、国家の再統一を目指したが、予定されていた大統領選挙および議会選挙は延期された。

2022年3月、東部の代議院はGNUの正統性を否定し、ファトヒー・バーシャーーガーを新たな首相に指名、国民安定政府(GNS)の樹立を宣言した。これにより、リビアは再び二つの政府が並立する状況に逆戻りした。国際社会の多くはGNUを引き続き承認しているが、国内の権力基盤は依然として脆弱であり、実質的な国家分裂状態が続いている。

政治的不安定の主な要因としては、

- 民兵組織の割拠と武装解除の遅れ

- 部族間の対立と地域主義

- 石油資源の配分を巡る利権争い

- 外国勢力の介入と思惑

- 憲法制定プロセスの遅延

- 司法制度の機能不全

などが挙げられる。

民主的発展と統治安定化への課題は山積しており、国民の安全確保、法の支配の確立、国民和解の推進、経済再建、そして何よりも統一された実効性のある政府の樹立が急務となっている。しかし、各勢力の不信感は根深く、リビアの将来は依然として不透明な状況にある。

5.2. 主要政治勢力

カダフィ政権崩壊後のリビアでは、権力の空白を埋める形で多様な政治勢力、軍事組織、部族勢力が台頭し、それぞれが影響力を及ぼしている。これらの勢力間の複雑な関係性が、リビアの政治的不安定の大きな要因となっている。

- トブルク政府(代議院)およびリビア国民軍(LNA):東部を拠点とし、ハリファ・ハフタル将軍率いるLNAが軍事的な実権を握る。世俗派や旧カダフィ政権支持者の一部から支持を得ている。エジプト、UAE、ロシアなどが支援しているとされる。LNAはイスラム過激派の掃討を掲げ、国内の広範な地域で軍事作戦を展開してきた。

- トリポリ政府(国民統一政府、GNU):国際的に承認されている暫定政府。2021年に発足。しかし、国内での実効支配力は限定的で、特に東部勢力からの挑戦を受けている。トルコやカタールが比較的近い立場をとっている。この政府は、以前の国民合意政府(GNA)の流れを汲む。GNAは、ミスラタやトリポリの民兵組織、一部のイスラム主義勢力などを支持基盤としていた。

- 民兵組織:リビア全土に多数存在し、地域や部族、イデオロギーに基づいて活動している。2011年の革命でカダフィ政権打倒に貢献したが、その後は武装解除に応じず、独自の勢力圏を維持している。一部は各政府と連携する一方、独自の利権を追求したり、対立する民兵組織間で武力衝突を繰り返したりしている。特に、ミスラタ、ザーウィヤ、ジンターンなどを拠点とする民兵組織は強力な影響力を持つ。

- イスラム主義勢力:穏健派から強硬派まで多様なグループが存在する。ムスリム同胞団系の政党や、より急進的なサラフィスト系グループなどがあり、政治プロセスや社会規範にイスラム法の厳格な適用を求める。一部は武装闘争にも関与している。

- ISILおよびアルカーイダ系過激派組織:内戦の混乱に乗じてリビア国内に浸透し、一時はシルテやデルナなどの都市を支配した。現在は勢力を大幅に減退させたものの、依然としてテロの脅威は残っている。

- 部族勢力:リビア社会は伝統的に部族の結びつきが強く、各部族長は地域社会において大きな影響力を持つ。主要な部族(ワルファラ族、マガルハ族、ズワイヤ族など)の動向は、政治勢力の支持基盤や地域紛争に大きく関わっている。特に石油資源が豊富な地域や国境地帯では、部族間の利害対立が紛争の原因となることもある。

これらの勢力は、時に連携し、時に敵対しながら、リビアの政治・軍事情勢を複雑に動かしている。安定した国家建設のためには、これらの多様な勢力を包摂する形での国民和解と、統一された国家機関による実効的な統治の確立が不可欠である。

5.3. 行政区画

リビアの行政区画は、歴史的に何度か変更されてきた。カダフィ政権下では、県(シャアビーヤ、شعبيةアラビア語)が主要な地方行政単位であった。2007年の再編により、リビアは22の県(シャアビーヤ)に分けられた。これらのシャアビーヤは以下の通りである。

- 1. ブトナーン

- 2. デルナ

- 3. ジャバル・アル・アフダル

- 4. マルジュ

- 5. ベンガジ

- 6. アル・ワーハート

- 7. クフラ

- 8. スルト

- 9. ミスラタ

- 10. ムルクブ

- 11. トリポリ

- 12. ジファーラ

- 13. ザーウィヤ

- 14. ヌカート・アル・ハムス

- 15. ジャバル・アル・ガルビ

- 16. ナールート

- 17. ジュフラ

- 18. ワジ・アル・シャーティー

- 19. サブハー

- 20. ワジ・アル・ハヤー

- 21. ガート

- 22. ムルズク

2011年のカダフィ政権崩壊後、地方行政のあり方についても見直しが進められた。2012年には、シャアビーヤ制度を廃止し、より小さな単位である基礎自治体(バラディーヤ、بلديةアラビア語)を中心とする地方分権型のシステムへの移行が議論された。その後、いくつかの行政区画の再編が行われ、県の数が増加したり、名称が変更されたりした。

2022年には、国民統一政府が国内を18の州(ムハーファザ、محافظةアラビア語)に再編することを宣言した。これらの州は、東部沿岸州、ジャバル・アル・アフダル州、アル・ヒザーム州、ベンガジ州、アル・ワーハート州、アル・クフラ州、アル・ハリージュ州、アル・マルガブ州、トリポリ州、アル・ジャファーラ州、アル・ザーウィヤ州、西海岸州、ゲリヤーン州、ジンターン州、ナールート州、サブハー州、アル・ワーディー州、ムルズク盆地州である。

しかし、リビア国内の政治的分裂と不安定な状況のため、これらの行政区画が全国的にどの程度実効性を持って機能しているかは不透明な部分が多い。地方行政においても、中央政府の統制が十分に及ばず、地域の民兵組織や部族勢力が大きな影響力を持っている場合がある。

5.4. 対外関係

リビアの対外政策は、1951年の独立以降、国内の政変や国際情勢の変化に伴い大きく揺れ動いてきた。

リビア王国時代(1951年-1969年):親西側路線を基本とし、イギリスやアメリカ合衆国と緊密な関係を維持した。両国はリビア国内に軍事基地を置いていた。1953年にはアラブ連盟に加盟し、保守的なアラブ諸国の一員と見なされた。モロッコやアルジェリアの独立運動を支持するなどアラブの大義を掲げつつも、中東戦争や1950年代から1960年代初頭の激しいアラブ諸国間の政治には積極的に関与しなかった。

カダフィ政権時代(1969年-2011年):カダフィによるクーデター後、対外政策は一変し、反帝国主義、反西側、汎アラブ主義、汎アフリカ主義を掲げた。米英の軍事基地を撤去し、外国の石油権益や商業権益を部分的に国有化した。ウガンダのイディ・アミン、中央アフリカ帝国のジャン=ベデル・ボカサ、エチオピアのメンギスツ・ハイレ・マリアム、リベリアのチャールズ・テーラー、ユーゴスラビアのスロボダン・ミロシェヴィッチなど、西側諸国から独裁者と見なされた指導者たちを支援した。

1970年代から1980年代にかけては、IRA暫定派やPLOの一部過激派など、世界各地の革命運動や武装組織への支援疑惑が浮上し、テロ支援国家として西側諸国から非難された。1986年にはベルリンのディスコ爆破事件への関与を理由にアメリカによるリビア空爆を受け、1988年のパンナム機爆破事件(ロッカビー事件)ではリビア情報機関員の関与が認定され、国連による厳しい経済制裁が科せられ、国際的に孤立した。この事件の犠牲者とその遺族は、長年にわたり真相究明と正義を求め続けた。

2000年代に入ると、カダフィ政権は対外融和路線に転換し、大量破壊兵器開発計画の放棄(2003年)、ロッカビー事件被害者への補償支払いなどを行った。これにより国連制裁は解除され、欧米諸国との関係は正常化に向かった。しかし、国内の人権状況や民主化の遅れに対する国際社会の懸念は依然として残っていた。2010年10月、カダフィはアラブ諸国を代表して、サハラ砂漠縦断奴隷貿易への関与についてアフリカの指導者たちに謝罪した。

カダフィ政権崩壊後(2011年-現在):2011年の内戦とカダフィ政権崩壊以降、リビアの対外関係は再び混乱期に入った。国内の政治的分裂と不安定化は、外国勢力の介入を招き、エジプト、アラブ首長国連邦、トルコ、カタール、ロシアなどが、それぞれ国内の特定勢力を支援する形で影響力を行使している。

リビアは欧州連合(EU)の欧州近隣政策(ENP)の対象国であるが、EUによるリビアからの移民流入阻止策には反発を示している。2017年、リビアは国連の核兵器禁止条約に署名した。

現在のリビアは、国家の再統一と安定化、そして国際社会からの信頼回復を目指しているが、国内の政治的対立、民兵組織の割拠、人権問題、移民・難民問題などが、対外関係においても複雑な影を落としている。

5.5. 軍事

カダフィ政権時代のリビア軍(正式名称:リビア・アラブ・ジャマーヒリーヤ軍)は、2011年の第一次リビア内戦において反体制派勢力(後のリビア国民評議会軍)およびNATO軍との戦闘の結果、敗北し解体された。

カダフィ政権崩壊後、リビアの軍事・治安状況は極度の混乱に陥った。多数の民兵組織が各地で割拠し、中央政府の統制が及ばない状態が続いている。これらの民兵組織は、出身地域、部族、イデオロギーなどに基づいて形成されており、2011年の革命でカダフィ政権打倒に貢献したが、その後は武装解除に応じず、独自の勢力圏を維持し、時には互いに衝突している。

2014年に第二次リビア内戦が勃発すると、軍事組織の分裂はさらに深刻化した。東部を拠点とするリビア代議院は、ハリファ・ハフタル将軍を司令官とするリビア国民軍(LNA)の再建を進めた。LNAは旧カダフィ政権軍の将兵や東部の部族勢力などを取り込み、勢力を拡大した。一方、トリポリを拠点とする国際的に承認された国民合意政府(GNA)、およびその後継である国民統一政府(GNU)も、独自の軍事・治安部隊を組織しようとしているが、その実態は主に首都周辺の民兵組織の連合体に近く、統一された指揮系統や規律の確立には至っていない。

2012年5月時点で、LNAには約35,000人が参加したと推定される。当時のムハンマド・アル=マガリーフ国民議会議長は、軍と警察の強化が政府の最優先事項であると約束し、全ての民兵組織に対して政府の権限下に入るか解散するよう命じたが、多くの民兵組織は中央の治安部隊への統合を拒否した。これらの民兵組織は、いわゆるリビアの盾フォースと呼ばれる並行的な国家戦力を構成し、国防省の命令ではなく要請に応じて活動している。

現在のリビアには、LNAとGNU傘下の部隊のほかにも、ISILやアルカーイダ系の過激派組織、各都市や部族を基盤とする独立した民兵組織が多数存在しており、複雑な対立と連携の関係にある。これらの武装勢力の乱立は、リビア国内の治安悪化、人権侵害、武器の拡散、そして地域全体の不安定化の大きな要因となっている。国家の再統一と安定のためには、これらの武装勢力の武装解除・動員解除・社会復帰(DDR)が不可欠であるが、政治的対立が続く中でその実現は極めて困難な状況にある。

5.6. 人権

リビアにおける人権状況は、カダフィ政権時代から深刻な問題を抱えていたが、2011年の政権崩壊とその後の内戦・政治混乱により、さらに悪化している側面が見られる。

報道の自由:ヒューマン・ライツ・ウォッチの2016年の年次報告書によると、ジャーナリストは依然としてリビアの武装グループの標的になっている。同団体は、リビアが2015年の報道の自由度指数で180カ国中154位と非常に低く、2021年には165位にまで低下したと付け加えている。ジャーナリストへの脅迫、暴力、拘束が頻発し、多くのメディア関係者が自主検閲を強いられたり、国外へ避難したりしている。

少数派の権利:

- ベルベル人(アマジグ人):カダフィ政権下では文化や言語が抑圧されていたが、政権崩壊後は権利回復の動きが見られる。しかし、依然として政治参加や文化・言語教育において課題が残る。

- トゥアレグ族、トゥーブゥー族:主に南部に居住する少数民族で、国境管理や資源を巡る部族間対立に巻き込まれることがある。市民権や政治参加の機会が十分に保障されていないとの指摘もある。

社会的弱者の権利:

- LGBT:リビアでは同性愛は法律で禁止されており、社会的な偏見も根強い。LGBTの人々は、逮捕、暴力、差別の対象となる危険に晒されている。

- 移民・難民:リビアはサハラ以南アフリカからヨーロッパを目指す移民・難民の主要な経由国となっている。しかし、国内の不安定な状況下で、多くの移民・難민が人身売買、強制労働、虐待、不法な拘束といった深刻な人権侵害の被害に遭っている。収容施設の環境は劣悪であり、国際的な非難を浴びている。

- 女性:カダフィ政権下では一定の権利向上が見られたものの、内戦後は保守的な風潮が強まり、女性の権利が後退する懸念がある。政治参加や社会進出は依然として限定的であり、家庭内暴力や性的暴力の被害も報告されている。2024年11月には、国民統一政府による風紀警察の導入(「奇抜な髪型」の取り締まり、「慎み深い」服装の義務付け、女性に対する男性保護者の要求など)が報じられ、さらなる権利後退への懸念が高まっている。

内戦以降の人権侵害:第一次・第二次リビア内戦を通じて、戦闘員による民間人の殺害、無差別攻撃、恣意的な拘束、拷問、性的暴力、強制失踪などが多発した。ISILなどの過激派組織による残虐行為も深刻な問題となった。これらの人権侵害に対する責任追及はほとんど行われておらず、法の支配の欠如が不処罰の文化を助長している。

民主的発展に向けた改善努力は、国際社会からの支援を受けつつも、国内の政治的分裂と治安の悪化により遅々として進んでいない。司法制度の再建、人権侵害の調査と責任者の処罰、国民和解の推進などが急務であるが、道のりは険しい。

6. 経済

リビア経済は、豊富な石油および天然ガス資源に大きく依存しており、これらのエネルギー部門からの歳入がGDPの大部分と輸出収入のほぼ全てを占めている。しかし、2011年のカダフィ政権崩壊以降の政治的混乱と内戦は、リビア経済に深刻な打撃を与え、その再建と多角化が喫緊の課題となっている。

6.1. 石油産業と資源

リビアはアフリカ最大の確認石油埋蔵量を有し、世界的にも有数の軽質・低硫黄原油の供給国である。2010年当時、石油が1バレル80ドルで取引されていた際、石油生産はGDPの54%を占めていた。石油以外では、天然ガスと石膏が主要な天然資源である。リビアは1962年に石油輸出国機構(OPEC)に加盟している。

石油収入は、リビア・アラブ・ジャマーヒリーヤ国時代には広範な社会保障制度(住宅、教育など)の原資となった。しかし、内戦による生産施設の破壊や封鎖、政治勢力間の利権争いなどにより、石油生産量は大きく変動し、国家財政に深刻な影響を与えている。2011年の紛争からの経済回復は一時見られたものの、その後の不安定化で再び生産量が落ち込んだ。2016年には日量90万バレルを目指すとの発表があったが、これは戦前の日量160万バレル超から大幅に減少した数値である。

経済の石油への過度な依存は、国際的な石油価格の変動に脆弱であり、持続的な経済発展の阻害要因となっている。

6.2. 農業と大人工河川

リビアの国土の大部分は砂漠であり、耕作可能な土地は国土の約1.2%に過ぎない。農業は主に地中海沿岸地域とオアシスで行われている。主要な農産物は、小麦、大麦、オリーブ、ナツメヤシ、柑橘類、野菜などである。しかし、国内の食糧需要の多く(穀物消費量の最大90%)を輸入に頼っている。2012年の小麦生産量は推定20万トンであった。

水資源の乏しさが農業発展の大きな制約となっており、1980年代に開始された大人工河川プロジェクトは、サハラ砂漠南部のヌビア砂岩帯水層から化石水を汲み上げ、パイプラインで沿岸都市や農地に供給する世界最大級の灌漑事業である。このプロジェクトにより、リビアの総淡水使用量の70%が供給され、農業生産の拡大や都市部への水供給に貢献した。しかし、化石水の枯渇の懸念、環境への影響(地盤沈下、塩害など)、莫大な維持管理費、そして建設・維持管理に関わる労働者の権利については批判や懸念も存在する。特に第二次リビア内戦(2014年-2020年)中には、水インフラの管理が疎かになり、時折故障も発生した。

農業従事者は依然として国民の一部を占めているが、石油発見(1958年)以前はGDPの約30%を占めていた農業部門は、2005年には5%未満にまで縮小した。

6.3. 経済構造と課題

リビア経済は石油への極端な依存構造という大きな問題を抱えている。豊富な石油資源により、一人当たりのGDPはアフリカ諸国の中で高水準にあるが、経済の多角化は遅れており、持続的な発展のためには非石油部門の育成が不可欠である。

主な経済課題としては以下のような点が挙げられる。

- 経済多角化の遅れ:製造業やサービス業の発展が不十分で、石油価格の変動に経済全体が左右されやすい。

- 高い失業率:特に若年層の失業率が高く、2009年には21%に達したとの報告もある。公務員雇用に過度に依存してきた構造が背景にある。2010年のアラブ連盟の報告によれば、女性の失業率は18%であるのに対し、男性は21%であり、リビアは男性の失業者が女性より多い唯一のアラブ諸国であった。

- 内戦後の経済再建:2011年以降の内戦と政治混乱は、インフラの破壊、生産活動の停滞、投資の冷え込みなど、経済に甚大な被害をもたらした。経済再建は国家の最優先課題の一つであるが、治安の不安定さがその足枷となっている。

- 社会基盤(インフラ)の脆弱性:道路、港湾、電力、通信といった基本的なインフラが、長年の投資不足や内戦による破壊で老朽化・機能不全に陥っている箇所が多い。

- 富の分配における不公正:石油収入が一部の層や地域に偏って分配され、経済格差や地域間格差が拡大している。これが社会不安の一因ともなっている。

- 制度・統治の未整備:法制度の未整備、汚職、行政能力の低さなどが、健全な経済活動を阻害している。

- 移民労働者への依存:国内の労働力不足を補うため、多くの移民労働者に依存しているが、彼らの権利保護や社会統合は十分ではない。

これらの課題を克服し、持続可能で包摂的な経済成長を実現するためには、政治の安定化を前提とした上で、経済構造改革、民間部門の育成、人材開発、インフラ投資、そして公正な富の再分配システムの構築が求められる。2024年3月、リビアはビジネス開発を積極的に推進し、国内外からの投資を奨励している。この戦略的イニシアチブは、経済基盤を多様化することにより、リビアの長期的な経済的安定と繁栄を確保することを目的としている。再生可能エネルギー、エネルギー効率、持続可能な農業、エコツーリズムなどのグリーン産業を取り入れることは、様々な分野で新たな雇用機会を創出し、特に若年層の失業問題に対処する可能性を秘めている。

6.4. 交通

リビアの交通網は、広大な国土と人口の沿岸部への集中という地理的特徴を反映している。主要な交通手段は道路であり、鉄道は現在運行されていない。

道路:総延長は比較的整備されているが、舗装率は限定的である。地中海沿岸を東西に結ぶ幹線道路が最も重要で、首都トリポリとベンガジなどの主要都市を結び、さらに西はチュニジア、東はエジプトの国境まで続いている。これらの沿岸都市から内陸のオアシス都市(セブハなど)へ向かう南北の道路も存在するが、整備状況は劣る場合が多い。内戦によるインフラの損傷や維持管理不足が問題となっている。

空港:主要な国際空港はトリポリ国際空港とベンガジのベニナ国際空港である。しかし、2011年以降の紛争により、これらの空港は度々閉鎖や機能停止に追い込まれてきた。トリポリ近郊のミティガ国際空港が、トリポリ国際空港の代替として国際線の発着を担う時期もあった。紛争の沈静化に伴い、一部の空港は運用を再開し、新規航空会社の参入も見られる。国内線は、主要都市間を結んでいる。リビアの航空会社としては、国営のリビア航空、民間のブラク航空、アフリキヤ航空などがある。2021年以降、チュニスエアなど海外の航空会社も運航を再開している。

港湾:トリポリ、ベンガジ、ミスラタ、トブルクなどが主要な港湾都市であり、石油輸出や貨物輸送の拠点となっている。これらの港湾施設も、内戦の影響や投資不足による老朽化が課題である。

鉄道:イタリア植民地時代に建設された鉄道は一部都市を結んでいたが、1965年までに全線廃止された。カダフィ政権時代に中国やロシアの協力で全国的な鉄道網を再建する計画が立てられ、一部区間では建設が開始されたが、2011年の内戦で中断し、現在に至るまで運行は再開されていない。

交通インフラの整備と近代化は、リビアの経済復興、地域間格差の是正、そして国民生活の向上にとって不可欠であるが、治安の安定と十分な投資が前提となる。

6.5. 観光

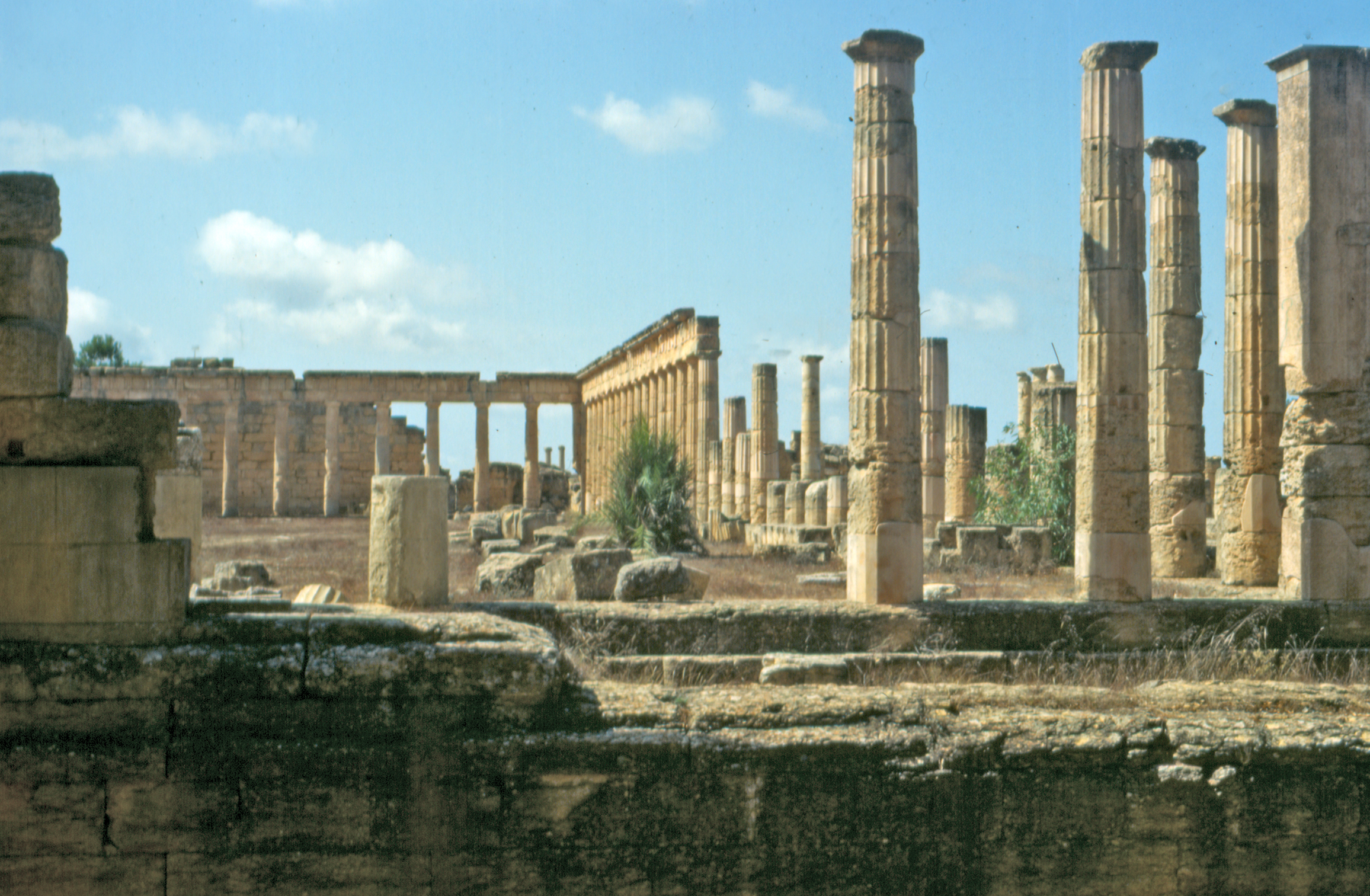

リビアは、地中海沿岸の美しい自然景観に加え、レプティス・マグナ、サブラタ、キュレネといった壮大な古代ローマおよびギリシャ遺跡群、そして広大なサハラ砂漠の独特な風景やタドラルト・アカクスの岩絵など、多様で魅力的な観光資源を有している。これら5つの遺跡群はユネスコの世界遺産にも登録されている。

カダフィ政権時代には、観光客の受け入れは限定的であり、ビザ取得の厳しさなどから西側諸国の観光客にとっては訪れにくい国の一つであった。しかし、2000年代に入り国際関係が改善されると、観光客数は徐々に増加し、2005年には年間150万人の航空旅客が記録された。カダフィの次男であるサイフ・アル=イスラム・カダフィは、キレネのギリシャ遺跡を保護しつつ観光を振興する「グリーンマウンテン持続可能開発地域」プロジェクトに関与するなど、観光開発への関心も示されていた。

しかし、2011年のカダフィ政権崩壊とその後の内戦、政治的混乱、そしてISILなどの過激派組織の台頭により、リビアの観光産業は壊滅的な打撃を受けた。多くの国がリビアへの渡航危険情報を発出し、外国人観光客の姿はほぼ見られなくなった。遺跡や文化財も、紛争や管理不足により損傷や盗難の危機に晒されている。

リビアの観光産業が再び発展するためには、まず何よりも国内の平和と治安の回復が不可欠である。その上で、観光インフラ(宿泊施設、交通網、案内システムなど)の再整備、文化財の保護と修復、観光人材の育成、そして国際的なイメージの改善といった多岐にわたる取り組みが必要となる。リビアが持つ豊かな観光資源は、将来的に経済の多角化と雇用創出に貢献する大きな可能性を秘めているが、その道のりは依然として険しい。

7. 社会

リビア社会は、アラブとベルベルの文化が融合し、部族の絆が依然として重要な役割を果たす一方、長年の独裁政権とそれに続く内戦、政治的混乱が国民生活に深刻な影響を与えている。人口構成、民族、言語、宗教、教育、保健の各側面は、この国の複雑な現状を反映している。

7.1. 人口構成

リビアの総人口は、約700万人(2023年国連推計)と推定される。広大な国土面積(アフリカ第4位)に対して人口は比較的少なく、人口密度は低い。しかし、人口の大部分(約90%)は、国土の10%未満を占める地中海沿岸の都市部に集中している。特に、首都トリポリ、ベンガジ、ミスラタの3大都市に人口が集中し、都市化率は約88%と高い。

年齢構成は比較的若く、15歳未満の人口が約27.7%を占める(2014年CIA推計)。1964年には約154万人だった人口は、1984年には360万人に増加するなど、過去には高い人口増加率を示してきた。

家族の絆はリビア社会において非常に重要であり、多くの人々がアパートや戸建て住宅に家族単位で居住している。伝統的には遊牧生活を送るベドウィンもいたが、現在はほとんどが都市や町に定住している。

2011年の内戦以降、多数の国内避難民が発生し、また多くのリビア人が国外へ避難した。UNHCRによると、2013年1月時点で、リビア国内には約8,000人の登録難民、5,500人の未登録難民、7,000人の庇護申請者が存在し、さらに47,000人のリビア国民が国内避難民、46,570人が国内避難民帰還者となっていた。2023年時点で、IOM(国際移住機関)は、リビアの人口の約10%(70万人以上)が外国人労働者であると推定している。これは2011年の革命以前の150万から240万人(人口の25%から40%)からは減少しているが、依然として多数の移民労働者が経済を支えている。

7.2. 民族

リビアの住民の大多数はアラブ人の子孫であり、人口の約92%を占めるとされる。多くはバヌー・スライム族やバヌー・ヒラール族といったベドウィン・アラブ部族にその祖先を辿ることができる。その他、オスマン帝国時代に定住したトルコ人の子孫(「クルグリス」と呼ばれる)も少数存在する。

先住民であるベルベル人(アマジグ人)は、リビアにおける最大の少数民族であり、人口の5%から10%(約60万人)を占めると推定される。彼らは主に、西部のズワーラやナフサ山地、南部のオアシス地帯(ガダーミスなど)に居住している。ベルベル人は独自の言語(ベルベル諸語)と文化を有しており、カダフィ政権下では抑圧されていたが、2011年の革命以降、その権利回復と文化復興の動きが活発化している。しかし、依然として政治参加や教育における言語権など、多くの課題に直面している。

南部のフェザーン地方には、ベルベル系のトゥアレグ族や、サハラ系のトゥーブゥー族といった少数民族も居住している。彼らは伝統的に遊牧やサハラ交易に従事してきたが、近年は国境管理や資源(特に水や金)を巡る部族間対立、中央政府の統制の弱さといった問題に直面している。

リビアは世界で最も部族的な国の一つであり、約140の部族と氏族が存在するとされる。部族の帰属意識は依然として強く、個人のアイデンティティや社会関係において重要な役割を果たしている。政治的な対立や地域紛争においても、部族間の同盟や対立が複雑に絡み合っていることが多い。

かつてはイタリア植民地時代からのイタリア人入植者も数十万人規模で存在したが、独立後および1970年のカダフィ政権による追放政策により、その多くがリビアを去った。2000年代に少数が帰還した。また、歴史的に存在したユダヤ人コミュニティも、20世紀半ば以降の相次ぐ迫害と追放により、現在はほぼ消滅している。

2011年以前には、200万人以上とも推定されるエジプト人労働者をはじめ、多数の外国人労働者がリビア経済を支えていたが、内戦と治安悪化によりその多くが国外へ退去した。現在も、スーダン人、パレスチナ人、バングラデシュ人、フィリピン人、インド人、パキスタン人など、様々な国からの移民・労働者が存在し、その数は2023年時点で70万人以上と推定されている。彼らの多くは不安定な法的地位に置かれ、人権侵害のリスクに晒されている。

7.3. 言語

リビアの公用語はアラビア語である。日常会話では、地域ごとに特徴のあるリビア・アラビア語の方言が広く話されている。文章語や公式な場では、現代標準アラビア語が用いられる。

リビアの先住民であるベルベル人は、独自のベルベル諸語を話す。主要なベルベル諸語としては、北西部のナフサ山地で話されるナフースィー語、ズワーラで話されるズワーラ語、ガダーミス・オアシスで話されるガダーミス語、東部のアウジーラ・オアシスで話されるアウジーラ語、南部のソクナ・オアシスで話されるソクナ語、そしてトゥアレグ族によって話されるタマシェク語などがある。カダフィ政権下ではベルベル諸語の使用は抑圧されていたが、2011年の革命以降、ベルベル文化・言語復興の動きが活発化し、アマジグ高等評議会(LAHC)はベルベル人居住地域におけるアマジグ語(ベルベル語またはタマジグト語)の公用語化を宣言した。

外国語としては、主要都市では英語がビジネスや教育の分野で広く理解されている。また、かつての宗主国の言語であるイタリア語も、商業分野や高齢者層、そして少数の残存イタリア系住民の間で使用されている。

カダフィ政権時代には、学校教育における外国語教育が制限され、英語教育が十分に行き渡らなかったため、国民全体の英語能力は近隣諸国と比較して限定的であるとの指摘もある。リビア・アラビア語の方言やベルベル諸語には、イタリア植民地時代(イタリア領リビア)以前およびその間に借用されたイタリア語の単語が今も残っている。

7.4. 宗教

リビアの人口の約97%がイスラム教徒であり、そのほとんどがスンナ派に属している。イスラム教はリビアの国教であり、国民の日常生活や社会規範に深く根付いている。

1930年代以前は、サヌーシー教団(スンナ派スーフィズムの一派)がリビアにおける主要なイスラム運動であった。これは砂漠生活に適応した宗教復興運動であり、その拠点(ザーウィヤ)はトリポリタニアやフェザーンにも見られたが、特にキレナイカで最も影響力が強かった。サヌーシー教団は、この地域を混乱と無政府状態から救い出し、キレナイカの部族民に宗教的帰属意識と統一感、目的意識を与えた。このイスラム運動は、最終的にイタリアによる侵攻と、その後のカダフィ政権によって破壊された。カダフィは自身を敬虔なイスラム教徒であると主張し、その政権はイスラム教施設の支援や世界的なイスラム教布教活動に関与した。

国際宗教自由報告書2004年版は、「司教、司祭、修道女は公の場で自由に宗教服を着用し、差別はほとんど報告されていない」としながらも、「政府と良好な関係を享受している」と指摘した。同報告書はまた、少数派宗教の信者が「宗教的実践に基づいて当局やイスラム教徒の多数派から嫌がらせを受けていない」と述べていることを示した。国際キリスト教懸念団体は、リビアを「キリスト教徒に対する迫害または深刻な差別」がある国としてリストアップしていない。カダフィ政権崩壊後、超保守的なイスラム教の潮流が一部で再興した。歴史的にジハード思想の温床であった東部リビアのデルナは、2014年にISIL(イスラム国)に同調する過激派の支配下に置かれた。ジハード主義勢力は、第二次リビア内戦の結果として、シルテやベンガジなど他の地域にも拡散した。

独立前、リビアには14万人以上のキリスト教徒(主にイタリア系およびマルタ系)が居住していた。多くのキリスト教徒入植者は独立後にイタリアやマルタへ去った。小規模な外国人キリスト教徒コミュニティは残っている。エジプトの主要なキリスト教会であるコプト正教会は、リビアで最大かつ最も歴史のあるキリスト教宗派である。リビアには約6万人のエジプト系コプト教徒がいる。リビアにはトリポリ、ベンガジ、ミスラタに3つのコプト教会がある。近年、エジプト人コプト教徒のリビアへの移民増加により、リビアのコプト教会は成長している。リビアには約4万人のローマ・カトリック教徒がおり、トリポリ(イタリア人コミュニティ担当)とベンガジ(マルタ人コミュニティ担当)にそれぞれ司教がいる。また、トリポリには主にアフリカ系移民労働者からなる小規模な聖公会コミュニティがあり、これはエジプト聖公会管区の一部である。布教活動は違法であるため、キリスト教宣教師の疑いで逮捕された人々もいる。キリスト教徒はまた、国内一部地域の過激派イスラム主義者からの暴力の脅威にも直面しており、2015年2月にISILが発表したコプト教徒キリスト教徒の集団斬首を描いたビデオは広く知られている。リビアは、オープン・ドアーズの2022年ワールド・ウォッチ・リスト(キリスト教徒が最も極端な迫害に直面している50カ国を毎年ランク付けしたもの)で第4位にランクされた。

リビアはかつて、少なくとも紀元前300年に遡る世界最古のユダヤ人コミュニティの一つが存在した地であった。1942年、イタリアのファシスト政権は、トリポリ南部にユダヤ人のための強制労働収容所(ジャーリヤー(約3,000人)、ガリヤーン、ジェレン、ティグリンナなど)を設置した。ジャーリヤーでは約500人のユダヤ人が衰弱、飢餓、病気で死亡した。1942年、強制収容所にいなかったユダヤ人は経済活動を厳しく制限され、18歳から45歳までの全ての男性が強制労働に徴用された。1942年8月、トリポリタニアのユダヤ人はシディ・アザーズの強制収容所に収監された。1945年11月以降の3年間で、一連のポグロムで140人以上のユダヤ人が殺害され、数百人が負傷した。1948年までに、約3万8千人のユダヤ人が国内に残っていた。1951年のリビア独立に伴い、ユダヤ人コミュニティのほとんどが移住した。

7.5. 教育

リビアの人口には170万人の学生が含まれ、そのうち27万人以上が高等教育を受けている。リビアにおける基礎教育はすべての国民に無料で提供され、中等教育までが義務教育となっている。2010年時点での成人識字率は89.2%であった。

1951年のリビア独立後、最初の大学であるリビア大学が王室の布告によりベンガジに設立された。1975年から76年の学年度において、大学生の数は13,418人と推定されていた。2004年までには、この数は20万人以上に増加し、さらに7万人が高等技術・職業訓練部門に在籍していた。高等教育部門における学生数の急増は、高等教育機関数も増加させた。1975年以降、公立大学の数は2校から12校に増え、1980年の導入以来、高等技術・職業訓練機関の数は84校に増加した。2007年以降、リビア国際医科大学などの新しい私立大学も設立されている。2011年以前には少数の私立機関が認定されていたものの、リビアの高等教育の大部分は常に公的予算によって賄われてきた。1998年の教育予算配分は、リビアの国家予算の38.2%を占めていた。

2024年、教育省は全国の様々な地域にある12校で授業時間を延長する全日制学校プロジェクトの開始を発表した。このプロジェクトは、年間800時間の授業を3,300人の小学生に提供することを目的としている。

7.6. 保健

2010年、リビアの医療費支出は国のGDPの3.88%を占めていた。2009年には、住民1万人あたり18.71人の医師と66.95人の看護師がいた。2011年の出生時平均寿命は74.95歳で、男性は72.44歳、女性は77.59歳であった。

2023年、リビア保健省は、グループクリニックや保健センターが提供するサービスを改善するための「プライマリヘルスケア国家戦略2023-2028」の開始を発表した。各市民に割り当てられる固有の健康番号により、医療記録へのアクセスが容易になる。ダニエル嵐以前、国連人道問題調整事務所は、デルナおよびその周辺地域で約6万人が人道支援を必要としていると推定していた。嵐以降、デルナおよびリビア東部の多くの病院やプライマリヘルスケア施設は、部分的または完全に機能不全に陥っている。

リビアの2024年世界飢餓指数(GHI)スコアは19.2であり、これは中程度の飢餓レベルを示している。リビアは127カ国中83位にランクされている。

8. 文化

リビア文化は、アラブの伝統を基盤としつつ、先住民であるベルベル人の文化、そして地中海世界の歴史的な影響を受けて形成されてきた。カダフィ政権時代には、特定のイデオロギーに基づく文化統制が行われたが、政権崩壊後は多様な文化表現の模索が始まっているものの、社会の不安定さがその発展を制約している。

8.1. 伝統と生活様式

リビアの伝統的な生活様式は、ベドウィンの遊牧民文化と、定住型のベルベル人文化の影響を強く受けている。家族と部族の絆は非常に重要視され、個人のアイデンティティや社会関係において中心的な役割を果たす。特に年長者への敬意は深く、家族内や地域社会における意思決定において重要な影響力を持つ。

「もてなしの文化」(アラビア語でالاحسانIhsanアラビア語、ベルベル語でⴰⵏⴰⴽⴽⴰⴼAnakkafベルベル語派)はリビア人の重要な価値観の一つであり、見知らぬ人に対しても親切に接することが美徳とされる。実際に、2013年の世界人助け指数では、リビアは見知らぬ人を助けた人の割合が調査対象135カ国中3番目に高く、全体のランキングでも上位20カ国に入った。

伝統的な住居は、地域や生活様式によって異なる。砂漠地帯の遊牧民はテントで生活し、定住型のベルベル人は石や日干しレンガ造りの家屋に住んできた。都市部では、近年アパートなどの集合住宅が増えている。

服装においては、男性はゆったりとしたジェラバやカフタンを着用し、女性はヒジャブやアバヤで体を覆うことが一般的である。特に公の場では、控えめな服装が求められる。

結婚や誕生、宗教的祝祭などの際には、家族や親族、地域社会全体で祝う習慣がある。これらの行事では、伝統的な音楽や踊り、食事が重要な役割を果たす。

カダフィ政権崩壊後の社会変化やグローバル化の影響を受けつつも、これらの伝統的な価値観や生活様式は、リビア人としてのアイデンティティを形成する上で依然として重要な要素となっている。

8.2. 食文化

リビア料理は、イタリア料理、ベドウィン料理、そして伝統的なアラブ料理の影響が融合した独特の食文化を形成している。地域によって主食が異なり、リビア西部ではパスタが、東部では米が一般的である。

代表的なリビア料理には以下のようなものがある。

- 赤(トマト)ソースベースのパスタ料理:イタリアのスーゴ・アル・アッラッビアータに似たものなど、様々なバリエーションがある。

- 米料理:通常、子羊肉や鶏肉(煮込み、揚げ物、グリル、またはソース煮)と共に供される。

- クスクス:赤(トマト)ソースと肉(時にはズッキーニやヒヨコマメも含む)を煮込んだ上で蒸し調理され、キュウリのスライス、レタス、オリーブと共に提供されることが多い。

- バジン:大麦粉から作られ、赤トマトソースと共に供される料理で、伝統的に数人が同じ皿を共有し、通常は手で食べる。結婚式や祝祭でよく出される。

- アシダ:バジンの甘いバージョンで、白小麦粉から作られ、蜂蜜、ギー、またはバターを混ぜて供される。ルブ(新鮮なナツメヤシのシロップ)とオリーブオイルで食べるのも人気がある。

- ウスバン:動物の内臓に米と野菜を詰めて縫い合わせ、トマトベースのスープで煮るか蒸し調理したもの。

- シュルバ:赤トマトソースベースのスープで、通常は小さな粒状のパスタと共に供される。

リビア人がよく食べる軽食の一つに「フブス・ビ・トゥン」があり、文字通り「マグロのパン」を意味する。通常、ハリッサ(チリソース)とオリーブオイルで混ぜたマグロを詰めたバゲットやピタパンとして提供される。

伝統的なリビア料理の主要な材料は、オリーブ(およびオリーブオイル)、ナツメヤシ、穀物、乳製品である。穀物は焙煎、粉砕、ふるいにかけられ、パン、ケーキ、スープ、バジンの製造に使用される。ナツメヤシは収穫、乾燥され、そのまま食べたり、シロップにしたり、軽く揚げてブシサや牛乳と共に食べたりする。食後、リビア人はしばしば紅茶を飲む。これは通常2回繰り返され(2杯目の紅茶)、3回目の紅茶では、焙煎したピーナッツやアーモンド(「シャイ・ビル・ルーズ」として知られ、同じグラスで紅茶と混ぜられる)と共に供される。

リビアのレストランでは、国際的な料理が提供されることもあれば、子羊肉、鶏肉、野菜のシチュー、ジャガイモ、マカロニといったよりシンプルな料理が提供されることもある。インフラが未整備なため、多くの未開発地域や小さな町にはレストランがなく、代わりに食料品店が食料品を入手する唯一の供給源となる場合がある。アルコール飲料の消費は違法である。

8.3. 芸術とメディア

カダフィ政権時代(1969年-2011年)、リビアにおける芸術文化活動は政府による厳しい統制と検閲下に置かれた。政権のイデオロギーに沿わない表現は抑圧され、芸術家の自由な創作活動は著しく制限された。公共の劇場や美術館は少なく、インフラ整備も遅れていた。

2011年のカダフィ政権崩壊とそれに続く内戦は、リビアの芸術文化シーンに大きな変化をもたらした。検閲の撤廃により、新たな表現の自由が生まれた一方で、社会の混乱と治安の悪化、資金不足などが文化活動の発展を妨げる要因ともなっている。

伝統的な民俗芸術、特に音楽や舞踊は、祭礼や地域の行事を通じて依然として活発に受け継がれている。各部族や地域には独自の音楽や踊りがあり、リビアの文化的多様性を反映している。

メディア環境も大きく変化した。カダフィ政権下では、国営メディアが情報を独占し、報道は厳しく統制されていた。1996年のジャーナリスト保護委員会の分析では、リビアのメディアはアラブ世界で最も厳しく統制されているとされた。しかし、2011年以降、検閲の崩壊と「自由なメディア」の開始により、数百のテレビ局やラジオ局、新聞、オンラインメディアが出現した。これらの新しいメディアは、政治評論、イスラム教関連のトピック、文化現象など、多様な情報や意見を発信している。多くのテレビ局では、様々なスタイルの伝統的なリビア音楽も放送されている。トゥアレグの音楽と踊りは、ガダーミスや南部で人気がある。リビアのテレビ放送は主にアラビア語で行われるが、通常、英語とフランス語の番組のための時間枠もある。しかし、ジャーナリストへの脅迫や暴力事件も依然として発生しており、報道の自由が完全に確立されたとは言えない状況である。

首都トリポリには、政府図書館、民族学博物館、考古学博物館、国立公文書館、碑文博物館、イスラム博物館など、いくつかの博物館やアーカイブが存在する。ユネスコとの協議のもとに建設された、首都の海岸近く、市中心部にあるレッド・キャッスル博物館は、国内で最も有名な博物館かもしれない。

8.4. スポーツ

リビアで最も人気のあるスポーツはサッカーである。国はアフリカネイションズカップ1982を主催し、1986 FIFAワールドカップの予選突破にあと一歩まで迫った。リビア代表は1982年のアフリカネイションズカップで準優勝を果たしたが、決勝でガーナにPK戦の末7-6で敗れた。2014年には、アフリカネイションズチャンピオンシップでガーナを決勝で破り優勝した。代表チームは主要な国際大会で優勝したり、ワールドカップに出場したりしたことはないが、依然としてサッカーに対する情熱は高く、サッカーの質も向上している。

競馬もリビアで人気のあるスポーツであり、多くの特別な行事や祝日の伝統となっている。

リビアは、2016年リオデジャネイロオリンピックや2008年北京オリンピックなど、多くの夏季オリンピックにも参加している。

8.5. 世界遺産

リビア国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録されている文化遺産が5件存在する。これらの遺跡は、リビアの豊かな歴史と多様な文明の交流を物語る貴重な文化財である。

リビアの世界遺産は以下の通りである。

- レプティス・マグナの考古遺跡 (1982年登録):古代ローマ時代の最も保存状態の良い都市遺跡の一つ。セプティミウス・セウェルス帝の凱旋門や劇場、浴場など壮大な建造物群が残る。

- サブラタの考古遺跡 (1982年登録):フェニキア時代に起源を持ち、ローマ時代に発展した港湾都市。保存状態の良い劇場や神殿、モザイク画などが有名。

- キュレネの考古遺跡 (1982年登録):古代ギリシャの植民都市として建設され、ヘレニズム・ローマ時代を通じて繁栄した。ゼウス神殿、アポロン神殿、アゴラなどの遺跡が残る。

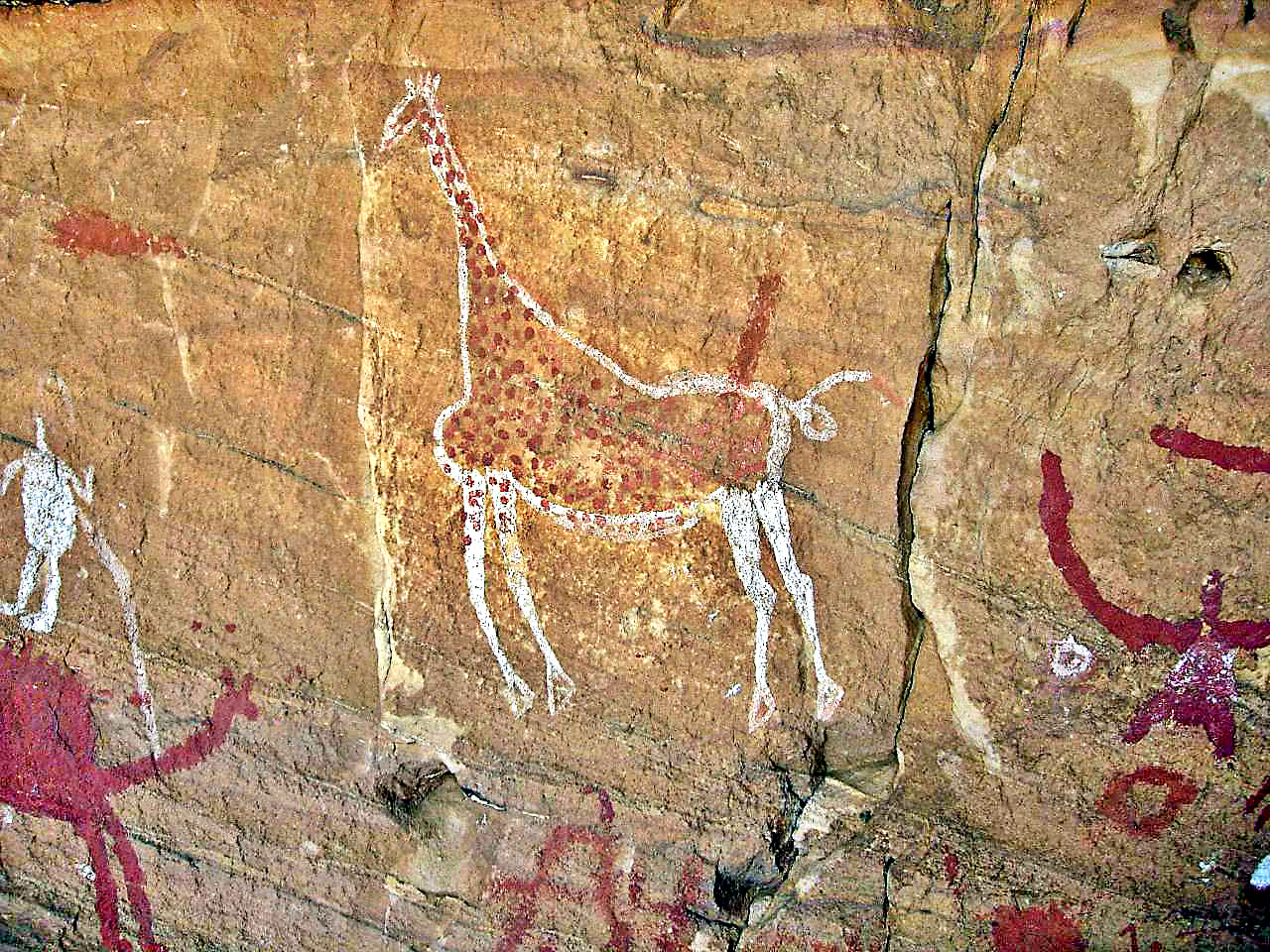

- タドラルト・アカクスの岩絵遺跡群 (1985年登録):サハラ砂漠南西部に位置し、数千年にわたる先史時代の岩絵や彫刻が多数残されている。当時の人々の生活や動物相、気候変動を知る上で貴重な資料。

- ガダーミスの旧市街 (1986年登録):サハラ砂漠のオアシス都市で、「砂漠の真珠」と称される。独特の日干しレンガ造りの伝統的な家屋群と迷路のような路地が特徴的で、厳しい砂漠気候に適応した建築様式が見られる。

これらの世界遺産は、リビアの誇るべき文化遺産であるが、近年の国内の紛争や政情不安により、保護や管理体制の脆弱性が懸念されている。一部の遺跡では、盗掘や破壊行為も報告されており、国際的な支援による保護活動の強化が求められている。