1. 概要

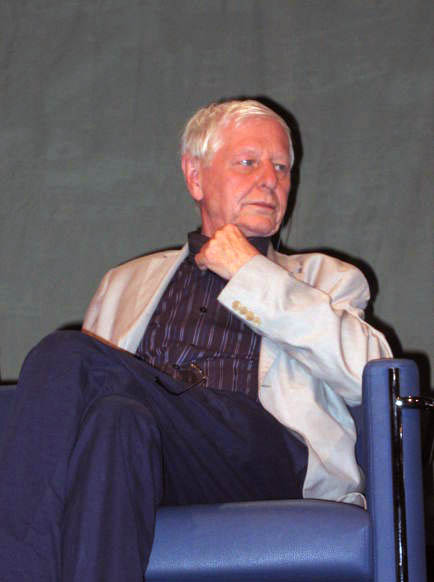

ハンス・マグヌス・エンツェンスベルガー(Hans Magnus Enzensbergerハンス・マグヌス・エンツェンスベルガードイツ語、1929年11月11日 - 2022年11月24日)は、ドイツの著名な作家、詩人、批評家、翻訳家、編集者である。彼はまた、Andreas Thalmayrアンドレアス・タルマイヤードイツ語、Elisabeth Ambrasエリザベート・アムブラスドイツ語、Linda Quiltリンダ・クウィルトドイツ語、Giorgio Pellizziジョルジオ・ペリッツィドイツ語といった筆名も用いた。連邦ドイツの文学における創設者の一人と目され、その作品は風刺的かつ皮肉な文体を特徴とし、戦後のドイツの知的言説に深い影響を与えた。特に、マスメディアと教育が人間の精神を社会的な産物として再生産し、既存の権力構造を永続させるメカニズムを指す「意識産業」という概念を提唱し、その批判的かつ社会的な視点を一貫して示した。影響力のある文学グループである47年グループの主要メンバーであり、彼の著作は1968年の西ドイツ学生運動にも大きな影響を与えた。多岐にわたる文学作品は詩、エッセイ、小説、児童書など70冊以上にも及び、40以上の言語に翻訳されている。ジャーナリズムや編集活動にも貢献し、影響力のある雑誌の創設や編集に携わるなど、社会規範や権力構造に常に疑問を投げかけ続けた多才な知識人としての地位を確立した。

2. 生涯

ハンス・マグヌス・エンツェンスベルガーの生涯は、ナチス・ドイツ時代の個人的な経験から始まり、戦後ドイツの知的、文学的景観を形成する上で重要な役割を果たした。

2.1. 幼少期と教育

エンツェンスベルガーは1929年、バイエルンの小さな町カウフボイレンで、4人兄弟の長男として生まれた。父親のアンドレアス・エンツェンスベルガーは通信技術者として働き、母親のレオノーレ(レーダーマン)・エンツェンスベルガーは幼稚園の教師であった。エンツェンスベルガーは、ナチス・ドイツを直接体験した最後の世代の知識人の一人であり、その執筆活動は当時の経験によって形成された。同世代の知識人には、ギュンター・グラス、マルティン・ヴァルザー、ユルゲン・ハーバーマスなどがいる。1931年、エンツェンスベルガー一家はニュルンベルクへ移住し、そこでは猛烈な反ユダヤ主義新聞『Der Stürmer』の創設者兼発行人であったユリウス・シュトライヒャーが隣人であった。少年時代にヒトラーユーゲントに入隊するものの、すぐに追放されている。これについて彼は「私は常に良い同志になることができなかった。列に留まることができない。それは私の性格ではない。欠点かもしれないが、どうすることもできない」と語っている。

1949年にネルトリンゲンでアビトゥーア(大学入学資格)を修了した後、エンツェンスベルガーはエアランゲン、フライブルク、ハンブルクの各大学と、パリのソルボンヌで文学と哲学を学んだ。1955年にはクレメンス・ブレンターノの詩に関する論文で博士号を取得した。

2.2. キャリアの始まりと文学的デビュー

1957年まで、エンツェンスベルガーはシュトゥットガルトでアルフレート・アンデルシュと共にラジオ編集者として働いた。この期間中にはラジオのエッセイで雑誌『Der Spiegel』の文体を批判している。彼は第二次世界大戦後のドイツ文化形成に大きな影響を与えた47年グループの主要な作家の一人となった。1957年からは47年グループのメンバーであるインゲボルク・バッハマンと書簡を交わし始めた。彼の最初の文学作品は1957年の詩集『verteidigung der wölfe狼たちの防衛ドイツ語』であり、1960年には『landessprache国語ドイツ語』が続いた。どちらも元々はすべて小文字で書かれており、それらは確立された体制への反抗と見なされ、「激しく、優雅で、制御された怒り」と評された。彼はイギリスの「怒れる若者」を思わせる役割を演じた。1960年には、当時としては珍しい、現代作家の詩を原語と翻訳を併記したアンソロジー『Museum der modernen Poesie現代詩博物館ドイツ語』を編集した。1960年から1961年にかけては、フランクフルトのSuhrkamp社で文芸編集者(Verlagslektorフェアラークスレクタードイツ語)として勤務した。彼は英語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ノルウェー語、スウェーデン語、そして若干のロシア語を話すなど、旅を通して語学力を磨いた。1962年にエッセイ集『Einzelheiten詳細ドイツ語』を出版し、生涯にわたって維持する批判的知識人としての地位を確立した。

2.3. 国際的な活動と関与

1965年から1975年の間、彼は短期間ながら米国(ウェスリアン大学の高等研究センターのフェローとして)とキューバに滞在した。米国滞在中には米国の外交政策への抗議として早期に帰国している。1969年には作曲家ハンス・ヴェルナー・ヘンツェをキューバに招き、逃亡奴隷エステバン・モンテホの記憶に基づいて、バリトンと3人の器楽奏者のためのオペラ『El Cimarrón』の台本を執筆した。

2.4. 個人生活と晩年

エンツェンスベルガーは作家クリスティアン・エンツェンスベルガーの兄である。彼は3度結婚しており、その中にはMasha Enzensbergerとの結婚も含まれる。2人の娘がおり、そのうちの一人はTheresia Enzensbergerである。数学は彼の情熱の一つであった。

彼はノルウェー、イタリア、メキシコ、キューバ、米国、西ベルリンに住み、1979年からはミュンヘンに居住した。2022年11月24日、93歳でミュンヘンにて逝去した。

3. 文学的・知的貢献

ハンス・マグヌス・エンツェンスベルガーは、その多様な文体、影響力のある編集者としての役割、そして現代社会を深く分析した独自の知的概念によって、ドイツおよび国際的な文学界に大きな足跡を残した。

3.1. 詩と散文の文体

エンツェンスベルガーは、その詩においてしばしば風刺的で皮肉なトーンを用いた。例えば、詩「Middle Class Blues中産階級のブルース英語」では、中産階級の生活における様々な典型的な事柄が、「不平を言うわけにはいかない」というフレーズを繰り返し、最後に「我々は何を待っているのか?」と問いかける形で描かれている。彼の詩の多くは、経済的および階級に基づく問題に対する市民の不安というテーマも特徴としている。彼はしばしば詩や書簡を小文字で綴った。2014年に執筆された『Tumult騒乱ドイツ語』は、彼がソビエト連邦やキューバを訪れた1960年代の左翼シンパとしての自伝的な考察が盛り込まれている。

3.2. 編集およびジャーナリズム活動

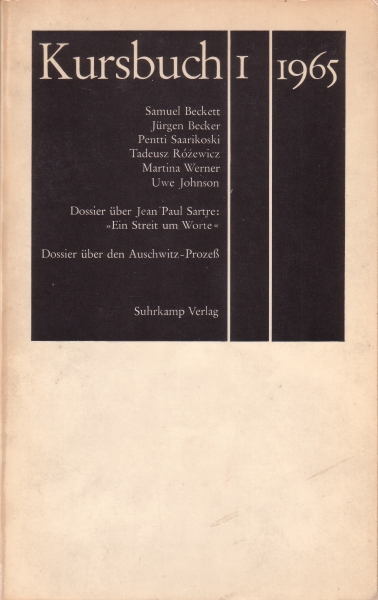

1965年以降、エンツェンスベルガーは雑誌『Kursbuch』を編集し、彼の著作は1968年の西ドイツ学生運動に影響を与えた。1985年からはフランクフルトで発行される権威ある書籍シリーズ『Die Andere Bibliothek』の編集者を務め、約250タイトルを刊行した。彼はリシャルト・カプシチンスキー、ラウル・シュロット、イレーネ・ディシェ、クリストフ・ランスマイヤー、W・G・ゼーバルトなどの作家を積極的に支援した。また、ガストン・サルバトーレと共に左翼月刊誌『TransAtlantikトランスアトランティクドイツ語』を創刊したが、この文芸誌はわずか2年で休刊となった。

3.3. 主要な概念: 「意識産業」

1974年の彼の著作『The consciousness industry; on literature, politics and the media意識産業:文学、政治、メディアについて英語』は、「意識産業」という用語を生み出した。この概念は、マスメディアや教育機関を筆頭とするメカニズムを通じて、人間の精神が社会的な産物として再生産されることを指している。エンツェンスベルガーによれば、この「意識産業」は特定の何かを生産するのではなく、その主な目的は「人間による人間支配」という既存の秩序を永続させることにある。芸術における意識産業の適用について、ハンス・ハーケは、美術館が知的、政治的、道徳的な権威を認識せず、むしろ「融和を促進する」傾向にある美的知覚の製造者であると具体的に批判している。

3.4. 批判的視点と社会評論

エンツェンスベルガーは、1996年のドイツ語正書法改革、インターネットの支配、そしてEUの建設に対して批判的な見解を示した。1987年の著書『Ach Europa! Wahrnehmungen aus sieben Ländern』では、すでにオッシとヴェッシ(東ドイツ人と西ドイツ人)という言葉を使用している。

3.5. 文学と技術の革新

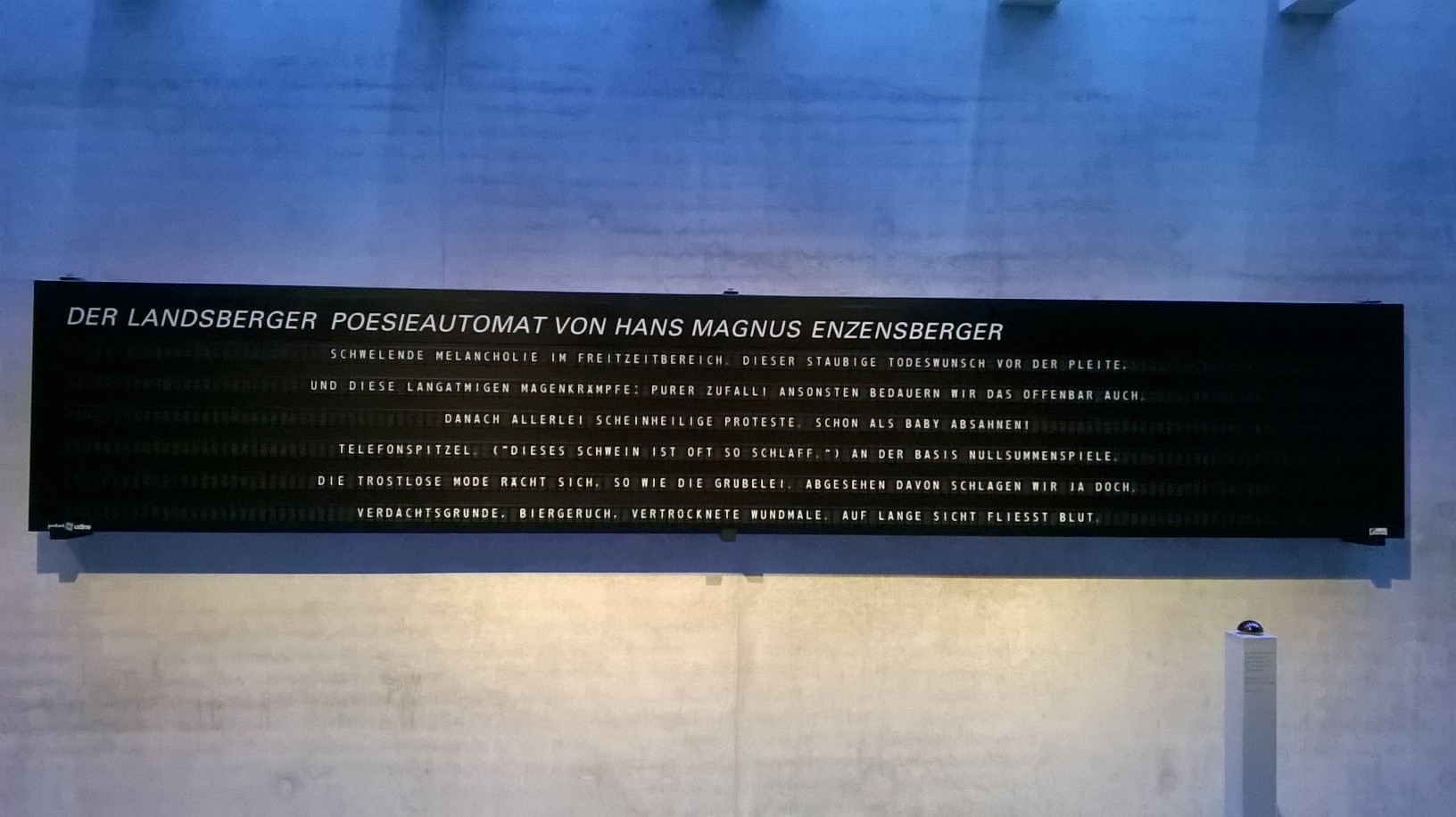

エンツェンスベルガーは、詩を自動的に作成する機械「Landsberger Poesieautomat」(ポエトリー・マシン)を発明し、その製作に協力した。この機械は、特に2006年のサッカーワールドカップ期間中に試合をコメントするために使用された。

3.6. 翻訳およびその他の創作活動

エンツェンスベルガーは、アダム・ザガイェフスキ、ラース・グスタフソン、パブロ・ネルーダ、W・H・オーデン、セサル・バジェホなど、様々な海外作家の作品を翻訳した。また、彼は主に詩人やエッセイストであったものの、演劇、映画、オペラ、ラジオドラマ、ルポルタージュ、そして翻訳といった多様な分野にも進出した。児童書もいくつか執筆しており、特に数学を探求した『The Number Devil』は34言語に翻訳され、大韓民国の小学校の読書教材にも採用された。その他、『Wo warst du, Robert?』などの児童書や、ドイツ語学習者向けの書籍『Die Suche探求ドイツ語』も共著している。彼はイレーネ・ディシェと共にアウリス・サッリネンの5番目のオペラ『The Palace』の台本を執筆した。また、彼の長編詩『タイタニック沈没』を原作としたドラマが、ゲオルク・ターボリの演出により1980年5月7日にミュンヘンのワークラウム劇場で初演された。

4. 主要著作

- 『Verteidigung der Wölfe狼たちの防衛ドイツ語』 (1957) - 詩集

- 『Landessprache国語ドイツ語』 (1960) - 詩集

- 『Brentanos Poetikブレンターノの詩法ドイツ語』 (1961) - 博士論文

- 『Einzelheiten詳細ドイツ語』 (1962) - エッセイ集。後に『Einzelheiten, I. Bewusstseins-Industrie意識産業ドイツ語』として再出版

- 『Politik und Verbrechen政治と犯罪ドイツ語』 (1964)

- 『Deutschland, Deutschland unter anderm : Äußerungen zur Politikドイツ、ドイツとりわけ:政治に関する言説ドイツ語』 (1967)

- 『Blindenschrift点字ドイツ語』 (1967)

- 『Das Verhör von Habanaハバナの尋問ドイツ語』 (1970)

- 『Der kurze Sommer der Anarchie; Buenaventura Durrutis Leben und Todアナキズムの短い夏;ブエナベントゥーラ・ドゥルッティの生と死ドイツ語』 (1972) - 小説

- 『Palaver : polit. Überlegungen (1967-1973)パラーヴァー:政治的考察ドイツ語』 (1974)

- 『Mausoleum : Siebenunddreissig Balladen aus der Geschichte des Fortschritts』 (1975) - 詩集

- 『Der Untergang der Titanic』 (1978) - 長編詩

- 『Gespräche mit Marx und Engelsマルクスとエンゲルスとの対話ドイツ語』 (1981)

- 『Politische Brosamen政治的な屑ドイツ語』 (1985)

- 『Ach Europa! : Wahrnehmungen aus sieben Ländern : mit einem Epilog aus dem Jahre 2006』 (1987)

- 『Mittelmass und Wahn : gesammelte Zerstreuungen凡庸さと妄想:収集された気晴らしドイツ語』 (1988)

- 『Requiem für eine romantische Frauあるロマンチックな女性のためのレクイエムドイツ語』 (1988) - 『「愛」の悪魔』として翻訳

- 『Die Tochter der Luft : ein Schauspiel : nach dem Spanischen des Calderón de la Barca空気の娘:カルデロン・デ・ラ・バルカのスペイン語作品に基づく戯曲ドイツ語』 (1992)

- 『Die grosse Wanderung dreiunddreissig Markierungen ; mit einer Fussnote "Über einige Besonderheiten bei der Menschenjagd"大移動:三十三の標識;「人間狩りのいくつかの特殊性について」の脚注付きドイツ語』 (1994)

- 『Zukunftsmusik未来の音楽ドイツ語』 (1993)

- 『Zickzack : Aufsätzeジグザグ:エッセイドイツ語』 (1997)

- 『Baukasten zu einer Theorie der Medien : kritische Diskurse zur Pressefreiheitメディア理論の組み立てキット:報道の自由に関する批判的言説ドイツ語』 (1997)

- 『Der Zahlenteufel : ein Kopfキ枕本 für alle, die Angst vor der Mathematik haben』 (1997) - 児童書『数の悪魔』

- 『Wo warst du, Robert?』 (1998) - 小説『ロバートは歴史の天使』

- 『Zugbrücke außer Betrieb: Die Mathematik im Jenseits der Kultur跳ね橋は閉鎖中:文化の彼岸における数学ドイツ語』 (1999) - 『数学者は城の中?』として翻訳

- 『Einladung zu einem Poesie-Automaten詩作自動機への招待ドイツ語』 (2000)

- 『Leichter als Luft : moralische Gedichte空気よりも軽く:道徳的な詩ドイツ語』 (2005)

- 『Schreckens Männer : Versuch über den radikalen Verlierer恐怖の男たち:過激な敗者についての試論ドイツ語』 (2006)

- 『Gedichte, 1950-2005詩集、1950-2005ドイツ語』 (2006)

- 『Im Irrgarten der Intelligenz : ein Idiotenführer知性の迷宮で:愚者のためのガイドドイツ語』 (2007)

- 『Hammerstein, oder, Der Eigensinn : eine deutsche Geschichteハンマースタイン、あるいは頑固さ:ドイツの歴史ドイツ語』 (2008) - 小説『がんこなハマーシュタイン』

- 『Bibsビブスドイツ語』 (2009) - 児童書『ビブスの不思議な冒険』

- 『Brussels, the gentle monster : or the disenfranchisement of Europeブリュッセル、穏やかな怪物:あるいはヨーロッパの権利剥奪ドイツ語』 (2011)

- 『Tumult騒乱ドイツ語』 (2014) - 自伝的著作

- 『Immer das Geld!いつもお金!ドイツ語』 (2015) - 児童書『お金の悪魔 フェおばさんの経済学レクチャー』

5. 受賞と栄誉

ハンス・マグヌス・エンツェンスベルガーは、その生涯にわたる多大な文学的および知的貢献により、数々の重要な賞と栄誉を受けてきた。

- 1951年-1954年: Studienstiftung des Deutschen Volkesからの助成金

- 1963年: Georg Büchner Prize

- 1980年: Struga Poetry EveningsのGolden Wreath

- 1985年: Heinrich-Böll-Preis

- 1993年: Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis

- 1997年: Ernst-Robert-Curtius-Preis

- 1998年: Heinrich Heine Prize(デュッセルドルフ市より)

- 1999年: Pour le Mérite for Sciences and Arts

- 2002年: Prince of Asturias Communication and Humanities award

- 2002年: Ludwig Börne Prize

- 2009年: Griffin Poetry Prize Lifetime Recognition Award(グリフィン詩賞評議会からの特別生涯功労賞)

- 2009年6月: スペイン政府よりスペイン芸術文学勲章を受勲し、Excelentísimo Señorエクセレンティッシモ・セニョールスペイン語として遇された。

- 2009年: Sonning Prize(「ヨーロッパ文化の発展に貢献した優れた業績」に対して授与)

- 2012年: Bard College(ニューヨーク)より名誉学位

- 2015年: Frank-Schirrmacher-Preis

- 2017年: Poetry and People International Poetry Prize

6. 遺産と影響

ハンス・マグヌス・エンツェンスベルガーの作品と思想は、ドイツ国内および国際的な文学、知的議論、そして社会運動に計り知れない影響を与え、その遺産は今日でも深く評価されている。

6.1. 社会と文化への影響

エンツェンスベルガーの著作、特に彼が編集した雑誌『Kursbuch』に掲載された批判的なエッセイは、1968年の西ドイツ学生運動に大きな知的影響を与え、学生たちの抗議活動の思想的基盤となった。彼は戦後のドイツにおける知的および文化的発展に広範な貢献を果たし、既成概念に異議を唱え、メディア、政治、社会に対する批判的思考を育成した。

6.2. 歴史的評価

エンツェンスベルガーは、その世代で最も重要かつ多才なドイツの知識人の一人として広く認識されている。彼の遺産は、膨大な文学作品だけでなく、現代社会や政治問題に絶えず関与し続けた公的な知識人としての役割も含まれる。彼はその鋭い分析力、文学と技術を結びつける能力、そして権力構造に対する一貫した批判によって称賛されており、ドイツ連邦共和国の知的歴史における極めて重要な人物と見なされている。