1. 初期生と背景

ハーリド・イブン・アル=ワリードは585年頃または592年頃にメッカで生まれた。彼の父親はアル=ワリード・イブン・アル=ムギーラで、メッカにおける地元の紛争の調停者であり、イスラム教の預言者ムハンマドがクルアーンのメッカ啓示で言及した「嘲笑者」の一人であると、歴史家のイブン・ヒシャム(833年没)、イブン・ドゥライド(837年没)、イブン・ハビブ(859年没)によって特定されている。彼はクライシュ族の有力な氏族であるバヌー・マフズーム氏族に属しており、この氏族はイスラム以前のメッカの貴族階級であった。マフズーム氏はメッカの商業をイエメンやアビシニア(エチオピア)などの外国市場に導入したことで評価されており、その知性、高潔さ、富においてクライシュ族の中で名声を確立した。彼らの影響力は、ハーリドの父方の祖父であるアル=ムギーラ・イブン・アブド・アッラーのリーダーシップによるところが大きかった。ハーリドの父方の叔父ヒシャム・イブン・アル=ムギーラは「メッカの主」として知られ、彼の死亡日はクライシュ族によって暦の始まりとして用いられた。歴史家のムハンマド・アブドゥルハイ・シャバンは、ハーリドを彼の一族内、そしてメッカ全体で「かなりの地位を持つ人物」と評している。

ハーリドの母親はバヌー・ヒラル族出身のアル=アスマ・ビント・アル=ハリス・イブン・ハズンで、一般に「小ルバーバ」として知られている(姉のルバーバ・ビント・アル=ハリスと区別するため)。小ルバーバは約622年にイスラム教に改宗し、彼女の父方の異母姉妹であるマイムーナ・ビント・アル=ハリスはムハンマドの妻となった。ハーリドは母方の親族との関係を通じて、ベドウィン(アラブ遊牧民)の生活様式に深く精通した。

1.1. 子供時代と教育

ハーリドは幼少期に天然痘を患ったが、回復したものの左頬に瘢痕が残った。彼は5歳か6歳の時に両親のもとへ戻ったとされる。

バヌー・マフズーム氏は戦争に長けた氏族であり、アラビア半島で最も優れた騎兵隊の一つとされていた。ハーリドは幼少期から乗馬や槍、投げ槍、弓、剣などの武器の扱いに熟達した。特に槍は彼の好む武器だったとされる。青年期にはクライシュ族の間で著名な戦士およびレスラーとして尊敬を集めた。彼は未来の第2代カリフとなるウマルといとこ同士であり、二人の顔は似ていた。ハーリドは身長が高く、がっしりとした体格で肩幅が広く、豊かな顎髭を蓄えていた。

1.2. 家系と部族の背景

ハーリドが属するバヌー・マフズーム氏族は、イスラム以前のメッカにおけるクライシュ族の中でも、バヌー・ハーシム氏族、バヌー・アブドゥッダール氏族と並んで三つの主要な氏族の一つとされていた。マフズーム氏は戦争に関する事柄を担当する氏族であった。

2. イスラム以前の生涯とムハンマドへの反対

バヌー・マフズーム氏族はムハンマドに強く反対していた。ハーリドの父方のいとこであるアムル・イブン・ヒシャム(アブー・ジャフル)は、616年から618年頃にムハンマドの氏族であるバヌー・ハーシム氏族に対する経済制裁を組織した。ムハンマドが622年にメッカからマディーナへ移住した後も、マフズーム氏族はアブー・ジャフルに率いられてムハンマドに対する戦争を指揮したが、624年のバドルの戦いで敗北した。この戦闘で、アブー・ジャフルを含むハーリドの父方のいとこ約25人、および他の多くの親族が殺害された。

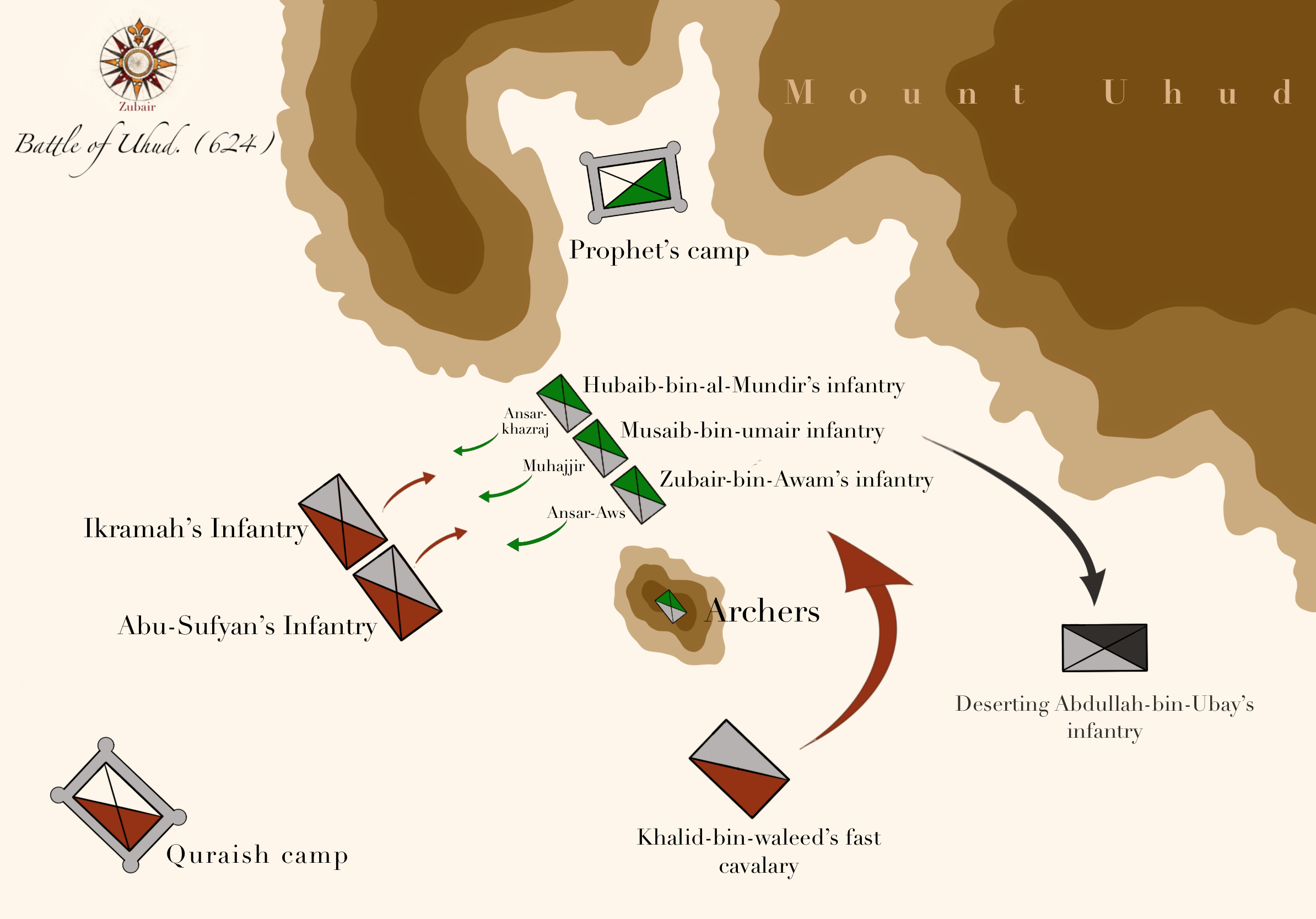

翌年(625年)、ハーリドはマディーナ北部のウフドの戦いで、メッカ軍の騎兵右翼を指揮した。歴史家ドナルド・ルートレッジ・ヒルによると、ハーリドはウフド山の斜面にあるムスリムの戦線に対し正面攻撃を仕掛ける代わりに、山を迂回し、ムスリムの側面を迂回する「堅実な戦術」を採用した。彼はウフド西部のワディ・カナート渓谷を進み、渓谷南部のルーマ山のムスリム弓兵によって阻止されるまで前進した。

ムスリムは戦いの序盤で優位に立ったが、ほとんどのムスリム弓兵がメッカ軍の野営地略奪に加わるために持ち場を離れると、ハーリドはムスリムの後方防御線に生じた隙間を突いて突撃した。その後の潰走で、数十人のムスリムが殺害された。戦いの記述では、ハーリドが戦場を駆け巡り、槍でムスリムを殺害したとされている。歴史家のシャバンは、クライシュ族がムハンマドを唯一打ち破ったウフドの戦いにおける勝利を、ハーリドの「軍事的才能」によるものと評価している。

628年、ムハンマドとその信徒たちはウムラ(小巡礼)を行うためメッカへ向かい、クライシュ族はムハンマドの出発を聞くと、200騎の騎兵を派遣して阻止しようとした。ハーリドがこの騎兵隊の先頭に立っていたが、ムハンマドは非伝統的で困難な別のルートをとることで彼との対決を避け、最終的にメッカ郊外のフダイビーヤに到達した。ムハンマドの進路変更に気づいたハーリドはメッカに撤退した。同年3月には、ムスリムとクライシュ族の間でフダイビーヤの和議が締結された。

3. イスラムへの改宗とムハンマド時代の従軍

ハーリドはイスラム暦6年(約627年)または8年(約629年)に、クライシュ族のアムル・イブン・アル=アースと共にムハンマドの前でイスラム教に改宗した。現代の歴史家マイケル・レッカーは、ハーリドとアムルがイスラム暦8年に改宗したとする記述が「おそらくより信頼できる」と述べている。歴史家アクラム・ディヤ・ウマリは、ハーリドとアムルがフダイビーヤの和議後にイスラム教に改宗し、マディーナへ移住したと考えている。これは、クライシュ族が新たなムスリム改宗者のメッカへの引き渡し要求を撤回した後のこととみられる。歴史家ヒュー・N・ケネディによると、改宗後、ハーリドは「その著しい軍事的才能を全て、新たなムスリム国家の支援に捧げ始めた」という。

ハーリドはムハンマドの命により629年9月に現代のヨルダンで行われたムウタの戦いに参加した。この襲撃の目的は、サーサーン朝ペルシア軍が7月にビザンツ帝国に敗北しシリアから撤退した後、戦利品を獲得することであった可能性がある。ムスリムの分遣隊は、ビザンツ軍司令官テオドロス・トリティリウス率いる主にアラブ部族兵からなるビザンツ軍によって撃破され、数名の高位ムスリム司令官が戦死した。ハーリドは任命された司令官たちの死後、軍の指揮を引き継ぎ、多大な困難を乗り越えながらムスリム軍の安全な撤退を指揮した。ムハンマドはハーリドの功績を称え、「アッラーの剣」(Sayf Allahサイフ・アッラーアラビア語)という称号を与えた。

629年12月または630年1月、ハーリドはムハンマドのメッカ征服に参加し、その後クライシュ族のほとんどがイスラム教に改宗した。この戦闘で、ハーリドはmuhajirat al-arabムハージラート・アル=アラブアラビア語(「ベドウィンの移住者」)と呼ばれる遊牧民部隊を率いた。彼は都市への二つの主要な進軍の一つを指揮し、その後のクライシュ族との戦闘で、8世紀のムハンマドの伝記作家イブン・イスハークによると、彼の兵3人が殺害された一方、12人のクライシュ族が殺害された。同年後半のフナイーンの戦いでは、ハーリドはムスリム軍の先鋒として遊牧民のバヌー・スライム族を指揮した。この対決で、クライシュ族の改宗者たちの流入によって勢いを増したムスリムは、ターイフを拠点とするクライシュ族の伝統的なライバルであったサキーフ族とその遊牧民のハワーズィン族同盟を打ち破った。ハーリドはその後、メッカとターイフの間にあるナフラ地域で、イスラム以前のアラビア宗教で崇拝されていた女神の一人であるアル=ウッザーの偶像を破壊するよう命じられた。

その後、ハーリドはメッカの南約80 kmにあるヤラムラムのバヌー・ジャディーマ族にイスラム教への改宗を促すために派遣されたが、イスラムの伝統的な史料によると、彼は不法に部族を攻撃したとされる。イブン・イスハークの記述では、ハーリドはジャディーマ族の部族民に武装解除とイスラム教への改宗を説得したが、その後、ハーリドがイスラム教に改宗する以前にジャディーマ族が彼の叔父ファーキフ・イブン・アル=ムギーラを殺害した報復として、多くの部族民を処刑した。一方、イブン・ハジャル・アル=アスカラーニー(1449年没)の記述では、ハーリドはジャディーマ族のアクセントに不慣れであったため、部族民の信仰受け入れをイスラムへの拒否または侮辱と誤解し、結果的に彼らを攻撃した。どちらの記述でも、ムハンマドはハーリドの行為に対し潔白を宣言したが、彼を解任したり罰したりはしなかった。歴史家W・モンゴメリー・ワットによると、ジャディーマ事件に関する伝統的な記述は「ハーリドに対する状況的な中傷に過ぎず、確固たる歴史的事実をほとんど提供しない」という。

630年後半、ムハンマドがタブークにいた際、彼はハーリドをオアシスの市場町ドゥーマト・アル=ジャンダルの攻略に派遣した。ハーリドはその降伏を勝ち取り、町の人々に重い罰則を課した。その首長の一人であるキンダ族のウカイディル・イブン・アブド・アル=マリク・アル=サクーニーは、ハーリドによってマディーナのムハンマドとの降伏条約に署名するよう命じられた。631年6月、ハーリドはムハンマドによって480人の部隊を率いて、ナジュラーンのキリスト教徒と多神教徒が混在するバヌー・ハリス族にイスラム教への改宗を促すために派遣された。部族は改宗し、ハーリドは彼らにクルアーンとイスラム法を教え、その後バルハリス族の代表団と共にマディーナのムハンマドのもとへ帰還した。

4. リッダ戦争(アラビア統一)

ムハンマドが632年6月に死去した後、彼の初期からの親しい仲間の一人であるアブー・バクルがカリフとなった。この後継問題はムスリムの間に不和を引き起こした。メッカからムハンマドが移住した後彼を受け入れたマディーナの原住民であるアンサール(「助け手」の意)は、独自の指導者を選出しようと試みた。一方、ムハンマドと共にマディーナへ移住した主にクライシュ族出身のムハージルーン(「移住者」の意)の間でも意見は分かれた。一派はムハンマドとより血縁の近いアリーを支持したが、別の派閥はクライシュ族貴族の新改宗者たちの支持を得てアブー・バクルを支持した。後者は、有力なムハージルーンであるウマル・イブン・アル=ハッターブとアブー・ウバイダ・イブン・アル=ジャッラーフの重要な介入により、アンサールの動きを抑え、カリフの地位に就いた。ハーリドはアブー・バクルのカリフ位継承の強力な支持者であった。13世紀の学者イブン・アビール=ハディードの著作に残された報告によると、ハーリドはアブー・バクルの党派であり、アリーの立候補に反対し、アブー・バクルは「問い詰める必要のある人物ではなく、その人柄を測る必要もない」と宣言したという。

アラビアのほとんどの部族は、メッカ、マディーナ、ターイフ周辺の居住者を除き、ムハンマドの死後、新興イスラム国家への忠誠を中止したか、あるいはマディーナと正式な関係を結んだことがなかった。イスラムの歴史学では、アブー・バクルがこれらの部族に対するイスラム支配を確立または再確立しようとした努力をリッダ戦争(「背教者」に対する戦争)と描写している。この戦争に対する現代の歴史家の見解は大きく異なる。ワットは部族の反対が反イスラム的であるというイスラムの特性評価に同意する一方、ユリウス・ヴェルハウゼンとC.H.ベッカーは部族が宗教としてのイスラムではなく、マディーナへの税金義務に反対していたと主張する。レオーネ・カエターニとバーナード・ルイスの見解では、マディーナと関係を結んでいた反対部族は、彼らの宗教的および財政的義務をムハンマドとの個人的な契約と見なしていた。彼らがムハンマドの死後に異なる条件を交渉しようとした試みはアブー・バクルによって拒否され、アブー・バクルは彼らに対する遠征を開始した。

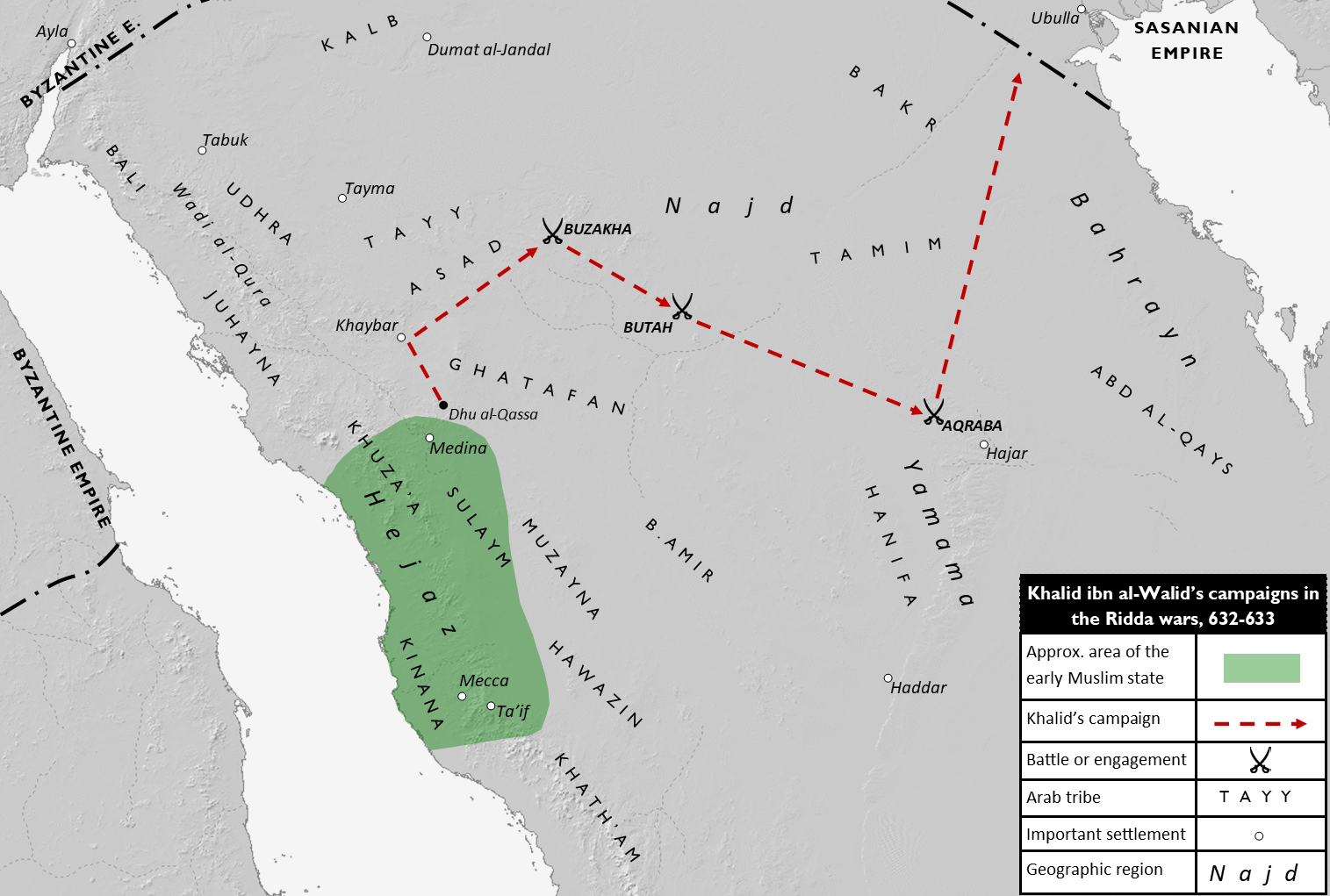

リッダ戦争中のアラビアにおける六つの主要な紛争地帯のうち、二つはナジュド(アラビア中央高原)に集中していた。一つはトゥライハ率いるバヌー・アサド族、タイイ族、ガタファーン族の反乱で、もう一つはサジャー率いるバヌー・タミーム族の反乱であった。これら両指導者は預言者であると主張した。アブー・バクルがズー・キッサの戦いでガタファーン族によるマディーナへの脅威を鎮圧した後、彼はナジュドの反乱部族に対しハーリドを派遣した。ハーリドは、アブー・バクルの最初の二つの選択肢であったザイド・イブン・アル=ハッターブとアブー・フザイファ・イブン・ウトバが任務を拒否した後、アブー・バクルによって三番目の候補としてこの遠征の指揮官に指名された。彼の部隊はムハージルーンとアンサールから構成されていた。この遠征全体を通じて、ハーリドはかなりの作戦上の独立性を示し、カリフの指示に厳密に従うことはなかった。シャバンの言葉を借りれば、「彼はただ、そこにいる者は誰でも倒した」のである。

4.1. ブザーカの戦いとトゥライハの鎮圧

ハーリドが当初注力したのは、トゥライハの支持者の鎮圧であった。632年後半、彼はブザーカの戦いでトゥライハの軍隊と対峙した。この戦いは、部族が野営していたアサド領内の同名の泉で行われた。タイイ族はハーリドの部隊がブザーカに到着する前にムスリム側に寝返った。これはタイイ族の首長であるアディー・イブン・ハティムが両者の間を仲介した結果であった。アディーはマディーナによって自部族とその伝統的なアサド族のライバルに対する徴税官に任命されていた。

ハーリドは戦闘でアサド・ガタファーン軍を破った。トゥライハが敗北寸前になると、ガタファーン族のバヌー・ファザーラ氏族の一派が首長ウヤイナ・イブン・ヒスンに率いられて戦場から逃走し、トゥライハもシリアへ逃げざるを得なくなった。その後、トゥライハの部族であるアサド族はハーリドに降伏し、続いてそれまで中立を保っていたバヌー・アーミル族も両陣営のどちらに忠誠を誓うか、この紛争の結果を待ってからムスリムに加わった。ウヤイナは捕らえられ、マディーナへ連行された。ブザーカでの勝利の結果、ムスリムはナジュドの大部分を支配下に置いた。

4.2. マリク・イブン・ヌワイラ処刑とヤママ征服

ブザーカの戦いの後、ハーリドは現在のカシーム地方にあるアル=ブターに本部を置いていた反乱軍のタミーム族首長マリク・イブン・ヌワイラに対して進軍した。マリクはムハンマドによってタミーム族のヤルブー氏族のザカート(喜捨税)徴収人に任命されていたが、ムハンマドの死後、この税をマディーナに送るのを停止した。これを受けてアブー・バクルはハーリドにマリクを処刑するよう命じた。ハーリドは今回の遠征に関して軍内部で分裂に直面した。アンサールは当初、カリフからの直接命令を受けるまでそれ以上遠征しないというアブー・バクルの指示を理由に、後ろに留まったのである。ハーリドはそのような命令はカリフによって任命された指揮官としての自分の特権であると主張したが、アンサールに参加を強制せず、ムハージルーンとブザーカおよびその後の戦いで寝返ったベドウィン兵と共に進軍を続けた。アンサールは最終的に内部協議の後、ハーリドに再合流した。

ムスリムの伝統的な史料で最も一般的な記述によると、ハーリドの軍隊は632年にマリクと彼のヤルブー氏族の部族民11人に遭遇した。ヤルブー氏族は抵抗せず、イスラム教徒であることを公言し、ハーリドの野営地へ護送された。しかし、ハーリドは捕虜の中にいたアンサールの一人が、捕らえられた部族民がムスリムであると証言したため、彼らの不可侵性を主張して処刑に反対したにもかかわらず、マリクと彼の部族民全員を処刑した。その後、ハーリドはマリクの未亡人であるライラ・ビント・アル=ミンハルと結婚した。ハーリドの行動の知らせがマディーナに届くと、アブー・バクルの主要な補佐官となっていたウマルは、ハーリドを処罰するか解任するよう求めたが、アブー・バクルは彼を赦免した。

8世紀の歴史家サイフ・イブン・ウマルの記述によると、マリクは預言者サジャー(ヤルブー氏族の親族)とも協力していたが、タミーム氏族のライバル部族に敗北した後、サジャーの陣営を離れ、アル=ブターの野営地へ撤退した。そこで彼は少数の部隊と共にムスリムに遭遇した。現代の歴史家ウィルファード・マデルングは、サイフの記述を否定している。彼は、もしマリクがイスラム教を離れていたならば、ウマルや他のムスリムがハーリドによるマリクの処刑に抗議しなかっただろうと主張している。一方、ワットは、リッダ戦争中のタミーム氏族に関する記述全般を「不明瞭...一部はハーリド・イブン・アル=ワリードの敵が彼を中傷するために物語を歪曲したためである」と見ている。現代の歴史家エラ・ランダウ=タッセロンの見解では、「マリクの経歴と死の背後にある真実は、矛盾する伝統の山の下に埋もれたままであろう」。

ライバルのタミーム族派閥との紛争で一連の挫折を経験した後、サジャーはムスリムの最も強力な敵であるムサイリマと同盟を結んだ。ムサイリマはヤママ地方(ナジュドの農業東部辺境地帯)に定住するバヌー・ハニーファ族の指導者であった。ムサイリマはムハンマドがメッカから移住する以前から預言者であると主張しており、ムハンマドに互いの神からの啓示を認め合うよう懇願したが、ムハンマドによって拒否された。ムハンマドの死後、ヤママではムサイリマへの支持が急増した。ヤママの戦略的価値は、豊富な小麦畑とナツメヤシだけでなく、マディーナとアラビア東部のバーレーンおよびオマーン地域を結ぶ位置にもあった。アブー・バクルはシュラフビル・イブン・ハサナとハーリドのいとこイクリマ・イブン・アビー・ジャフルを軍と共に派遣し、ムサイリマの部族の親族であるヤママのムスリム総督スママ・イブン・ウサルを増援させた。現代の歴史家メイア・ジェイコブ・キスターによると、おそらくこの軍がムサイリマにサジャーとの同盟を強要した脅威であった。イクリマはムサイリマの軍に撃退され、その後アブー・バクルからオマーンとマフラ(アラビア中南部)の反乱を鎮圧するよう指示され、シュラフビルはハーリドの大軍を期待してヤママに留まることになった。

ナジュドのベドウィンに対する勝利の後、ハーリドはハニーファ族の軍事的腕前と、勝利した場合には部族に対し厳しく対処するようアブー・バクルから受けた指示を念頭にヤママへ向かった。12世紀の歴史家イブン・フバイシュ・アル=アサディーは、ハーリド軍が4,500人、ムサイリマ軍が4,000人であったと主張している。キスターは、初期のムスリム史料の多くが引用するはるかに大きな数字を誇張であるとして退けている。ハーリドによるアクラバ平原でのムサイリマに対する最初の3度の攻撃は撃退された。ムスリムが当初失敗した理由として、ムサイリマの戦士たちの強さ、彼らの剣の優位性、そしてハーリド軍のベドウィン部隊の気まぐれさが挙げられた。ハーリドはアンサールのサービト・イブン・カイスの助言に従い、次の戦いからベドウィンを除外した。

ハニーファ族に対する4度目の攻撃で、ハーリド率いるムハージルーンとサービト率いるアンサールはムサイリマの副官を殺害し、ムサイリマは軍の一部と共に逃走した。ムスリムはハニーファ族をムサイリマが最後の抵抗を試みるために使用した大きな囲まれた庭園へと追撃した。この囲い地はムスリムによって襲撃され、ムサイリマは殺害され、ハニーファ族のほとんどが殺害または負傷した。この囲い地は、双方に多数の死傷者が出たため「死の庭園」として知られるようになった。

ハーリドは遠征の初期に捕虜となったハニーファ族のムッジャア・イブン・アル=ムラーラに、ムサイリマの殺害後のヤママの要塞にいるハニーファ族の戦力、士気、意図を評価するよう命じた。ムッジャアはハニーファ族の女性と子供たちに、ハーリドとの交渉で優位に立つため、要塞の開口部で男性の格好をしてポーズをとらせる偽計を用いた。彼はハーリドに、ハニーファ族にはムスリムとの戦闘を継続する決意を持った多数の戦士がまだいると伝えた。この評価と自軍の疲弊により、ハーリドはアブー・バクルが撤退するハニーファ族を追撃し、捕虜となったハニーファ族を処刑するよう指示していたにもかかわらず、ムッジャアのハニーファ族との停戦助言を受け入れざるを得なかった。

ハーリドとハニーファ族との間の条約は、部族がイスラム教に改宗し、武器と鎧、金銀の備蓄を降伏させることを伴った。アブー・バクルはこの条約を批准したが、ハーリドの譲歩には反対し続け、ハニーファ族はムサイリマに永遠に忠実であり続けるだろうと警告した。この条約はさらにハーリドとムッジャアの娘との結婚によって確固たるものとなった。レッカーによると、ムッジャアの偽計は、イスラムの伝統が「ハーリドの政策を保護するため」に作り出したものであり、「交渉された条約は...ムスリムに大きな損失をもたらした」ためである可能性があるという。ハーリドには、ハニーファ族との条約に含まれる各村に果樹園と畑が与えられ、条約から除外された村は懲罰的な措置の対象となった。これらの村の中には、ムサイリマの故郷であるアル=ハッダールとマルアトがあり、住民は追放または奴隷にされ、これらの村はタミーム氏族の部族民によって再定住させられた。

伝統的な史料では、リッダ戦争のアラブ部族の最終的な鎮圧は633年3月以前に行われたとされているが、カエターニは、遠征は634年まで続いたに違いないと主張している。バーレーンの部族は634年半ばまでムスリムに抵抗した可能性がある。初期のイスラム史料のいくつかは、ハーリドがハニーファ族に勝利した後、バーレーン戦線で果たした役割を帰している。シャウファニーはこれをありそうもないと見なしているが、ハーリドが以前に彼の軍隊の分遣隊を主要なムスリム指揮官であるバーレーンのアル=アラー・アル=ハドラマウィーに増援として送った可能性は認めている。

ハーリドが重要な役割を果たしたムスリムの戦争努力は、アラビア半島におけるイスラムの権威を弱体化させようとした強力なアラブ部族に対するマディーナの優位性を確保し、新興ムスリム国家の威信を回復した。レッカーによれば、ハーリドや他のクライシュ族の将軍たちは「(リッダ戦争中に)長距離にわたって大規模な多部族軍を動員する貴重な経験を得た」だけでなく、「アラビア全土における部族政治に対するクライシュ族の深い知識からも恩恵を受けた」という。

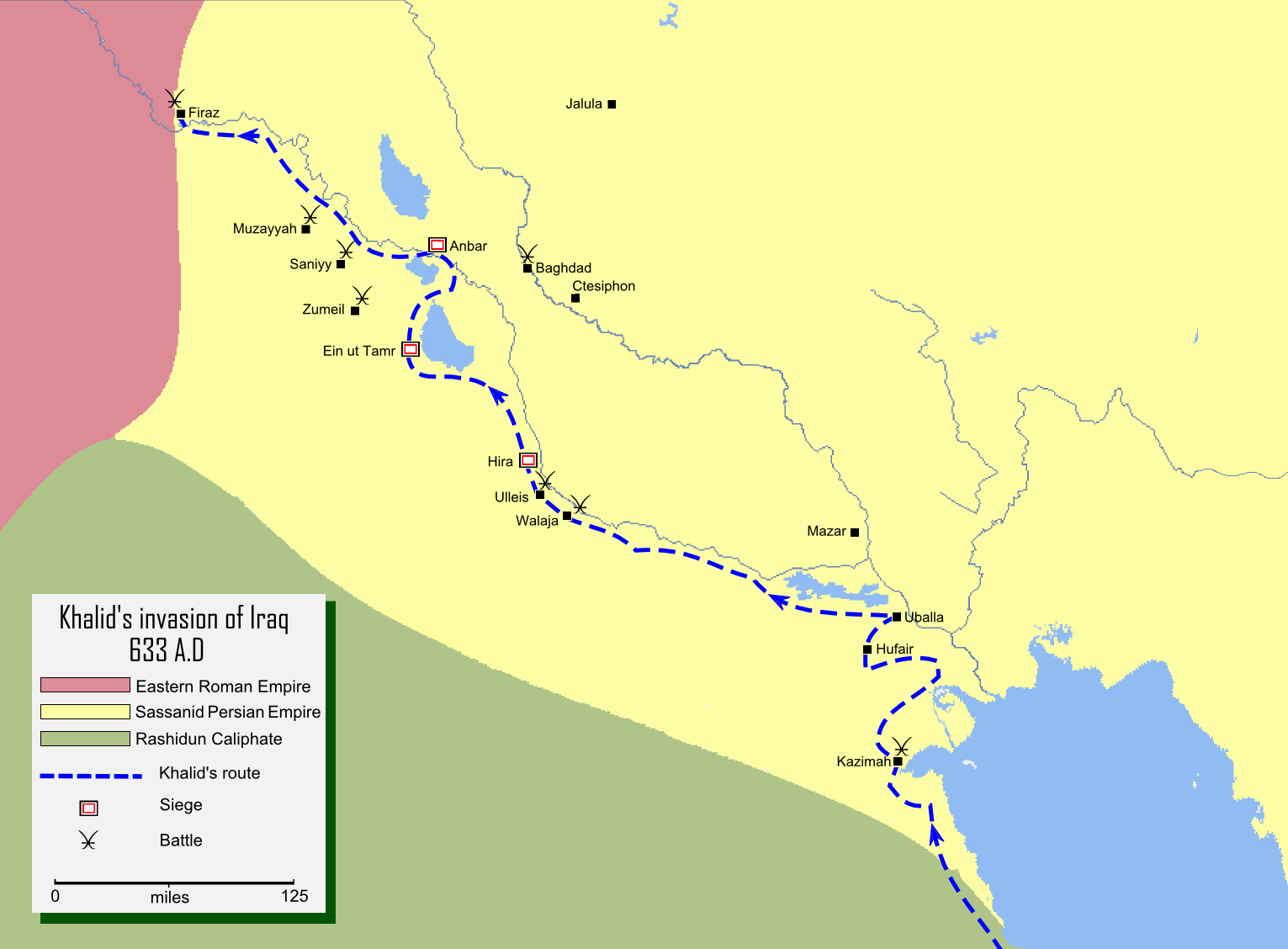

5. ペルシア征服(イラク戦線)

ヤママが平定されると、ハーリドはサーサーン朝の領土であるイラク(下メソポタミア)に向けて北進した。彼は軍隊を再編成したが、これはおそらくムハージルーンの大部分がマディーナに撤退したためであろう。歴史家ハリル・アサミナによると、ハーリドの軍隊の残党はマディーナ周辺の遊牧民のアラブ人からなり、その首長たちはムハンマドのサハーバ(「教友」)によって空席となった司令官職に任命された。歴史家フレッド・ドナーは、ムハージルーンとアンサールが依然として彼の軍隊の中核を形成しており、さらにムザイナ族、タイイ族、タミーム族、アサド族、ガタファーン族といった遊牧民のアラブ人が多く含まれていたと考えている。ハーリドによって任命された部族部隊の指揮官は、タイイ族のアディー・イブン・ハティムとタミーム族のアーシム・イブン・アムルであった。彼は633年の晩春または初夏に、約1,000人の戦士を率いてイラク南部の国境に到着した。

ハーリドの攻撃の焦点は、ユーフラテス川西岸とそこに住む遊牧民アラブであった。戦役の経路に関する詳細は初期のムスリム史料で一貫していないが、ドナーは「イラクにおけるハーリドの進軍の最初の部分の全体的な経路は、かなり明確に辿ることができる」と断言している。9世紀の歴史家アル=バラズリーとハリーファ・イブン・ハイヤートの記録によると、イラクにおけるハーリドの最初の主要な戦いは、ウブッラ(現代のバスラ近郊の古代アポロゴス)と近隣の村フラエバでのサーサーン朝の守備隊に対する勝利であったが、アッ=タブリー(923年没)は、この勝利をハーリドに帰すのは誤りであり、ウブッラは後にウトバ・イブン・ガズワーン・アル=マズィニーによって征服されたと考えている。ドナーはウトバによる都市の征服が「634年よりやや遅れて」行われた可能性が高いと認めているが、歴史家ハーリド・ヤヒヤ・ブランキンシップは、「ハーリドが少なくとも襲撃を率いた可能性はあるが、(ウトバが)実際にその地域を平定した」と主張している。

ウブッラの近郊から、ハーリドはユーフラテス川西岸を遡上し、遊牧民の侵入からイラクの国境を守っていた小規模なサーサーン朝の駐屯部隊と衝突した。これらの衝突は鎖の戦い、川の戦い、マザル(ウブッラの数日北の都市)、ウッライスの戦い(おそらく古代の交易中心地ヴォロゲシアス)、ワラジャの戦いで発生した。最後の二つの場所は、主にアラブ人が居住する市場町であり、ユーフラテス川中流渓谷のサーサーン朝行政の中心地であったアル=ヒーラの近郊にあった。

アル=ヒーラ占領は、ハーリドの遠征における最も重要な成果であった。都市のペルシア騎兵を指揮官アザードベフの下で小規模な衝突で破った後、ハーリドと彼の軍の一部は城壁のない都市に入城した。その間、アル=ヒーラの周辺の村々では、ハーリド軍の別部隊が略奪を行い、その多くが占領されたか、ムスリムとの間で貢納条件で降伏した。アル=ヒーラのイバード派の部族貴族たちは、その多くがネストリウス派キリスト教徒であり、都市の西の砂漠の縁に住む遊牧民との血縁関係を持っていたが、散在する要塞化された宮殿に立てこもった。アル=ヒーラのアラブ貴族たちはハーリドとの間で降伏協定を結び、都市は貢納を支払う代わりに、アル=ヒーラの教会と宮殿が破壊されないという保証を得た。アル=ヒーラが毎年支払うことになった総額は60,000ディルハムまたは90,000ディルハムの銀貨に上り、ハーリドはこれをマディーナに送金した。これはカリフ制がイラクから受け取った最初の貢納となった。

アル=ヒーラとその周辺での戦闘中、ハーリドはアル=ムサンナー・イブン・ハリーサと彼のバヌー・シャイバーン族から重要な支援を受けた。アル=ムサンナーはハーリドの到着よりかなり前からこの国境地帯で襲撃を繰り返していたが、アル=ムサンナーの初期の活動が新興ムスリム国家と関連していたかどうかは不明である。ハーリドが出発した後、アル=ムサンナーをアル=ヒーラとその周辺の事実上の支配者に残した。彼はウブッラとワラジャでの戦闘中にも、バヌー・ズフル族のサドゥス氏族のクトバ・イブン・カタダと、バヌー・イジュル族のアル=マズール・イブン・アディーから同様の支援を受けた。これらの部族は全てバヌー・バクル連合の支族であったが、ハーリドが彼らの部族領域外で活動する際には彼に合流することはなかった。

ハーリドはユーフラテス川渓谷をさらに北上し、川の東岸にあるアンバールを攻撃し、そのサーサーン朝の指揮官から降伏条件を確保した。その後、彼はバクル族とクダーア連合の部族民が頻繁に訪れる周辺の市場の村々を略奪した後、ユーフラテス川西岸、アンバールから南へ約90 kmにあるオアシス都市アイン・アッ=タムルへ進軍した。ハーリドはそこでナミル族の部族民による激しい抵抗に遭い、都市の要塞を包囲せざるを得なかった。ナミル族はサーサーン朝と同盟していたキリスト教徒の首長ヒラール・イブン・アッカに率いられていたが、ハーリドは彼を破った後に磔刑にした。アイン・アッ=タムルは降伏し、ハーリドは北部のサンダウダの町を占領した。この段階までに、ハーリドはユーフラテス川下流域の西部地域と、そこに居住する遊牧民部族(ナミル族、タフリブ族、イヤード族、タイマッラト族、そしてほとんどのイジュル族)および定住アラブ部族民を征服していた。

5.1. 現代の評価

歴史家ハリル・アサミナは、アブー・バクルがハーリドにイラクでの遠征を開始するよう指示したというイスラムの伝統的な記述に疑問を呈している。彼は、ムスリム国家のエネルギーが主にシリア征服に集中していた時期に、アブー・バクルがイラクに関心を持たなかったことをその根拠としている。シリアとは異なり、イラクはムハンマドや初期ムスリムの野望の焦点ではなかったし、クライシュ族はイスラム以前の時代からシリアで行っていたような貿易上の利益をこの地域で維持していなかった。ムハンマド・アブドゥルハイ・シャバンによると、ハーリドがイラクへの侵攻をアブー・バクルに要請したのか、あるいは承認を得たのか、またはカリフの反対を無視したのかは不明である。アサミナは、ハーリドが一方的に遠征を開始したという伝統的な史料の示唆を指摘しており、ムサイリマの敗北後にハーリドの軍隊にいたムハージルーンがマディーナに戻ったことは、彼らがイラクにおけるハーリドの野望に抗議したことを示唆していると考えている。シャバンは、ハーリド軍に残った部族民が、リッダ戦争後にアラビアで発生した経済危機の中での戦利品の可能性に動機付けられていたと主張している。

フレッド・ドナーによると、アラブ部族の服従がイラクにおけるハーリドの主要な目標であり、ペルシア軍との衝突は、部族がサーサーン朝と連携していたことによる必然的で偶発的な結果であった可能性がある。ヒュー・ケネディの見解では、ハーリドのイラク砂漠国境への進軍は、北東アラビアの部族を鎮圧する彼の「仕事の自然な継続」であり、全ての遊牧民アラブ部族をマディーナの支配下に置くというマディーナの政策に沿ったものであった。ウィルファード・マデルングは、アブー・バクルがリッダ戦争と初期のイスラム征服中にクライシュ族貴族に依存していたと主張し、カリフがマフズーム族にその地域での利益を与えるためにハーリドをイラクに派遣したと推測している。

イラク征服におけるハーリドの役割の程度は、現代の歴史家によって議論されている。パトリシア・クローンは、同時代の非アラブ史料、すなわちセベオスのアルメニア語年代記(約661年)とフージスターン年代記(約680年)における矛盾を引用し、ハーリドがイラク戦線で何らかの役割を果たした可能性は低いと主張している。前者は、イラクを征服するためにアラブ軍が派遣されたのは、伝統的なイスラム史料が主張するようにそれ以前ではなく、すでにシリア征服が進行中であった時のみを記録しており、後者はハーリドをシリアの征服者としてのみ言及している。クローンは、伝統的な報告が、主にイラクを拠点とするアッバース朝時代(750年以降)の史料における、初期ムスリムの焦点がイラクではなくシリアにあったことを軽視しようとする一般的なテーマの一部であると見なしている。クローンの評価は、R・スティーブン・ハンフリーズによって「[伝統的な]史料に対する根本的な批判」と見なされている一方、ハーリド・ヤヒヤ・ブランキンシップはそれを「あまりにも一方的...ハーリドがイラクの歴史的伝統において主要な英雄であるという事実は、彼がその征服に初期から参加していたからこそ得られたはずの、そこでの結びつきを確かに示唆している」と述べている。

6. シリア征服(ビザンツ帝国との戦い)

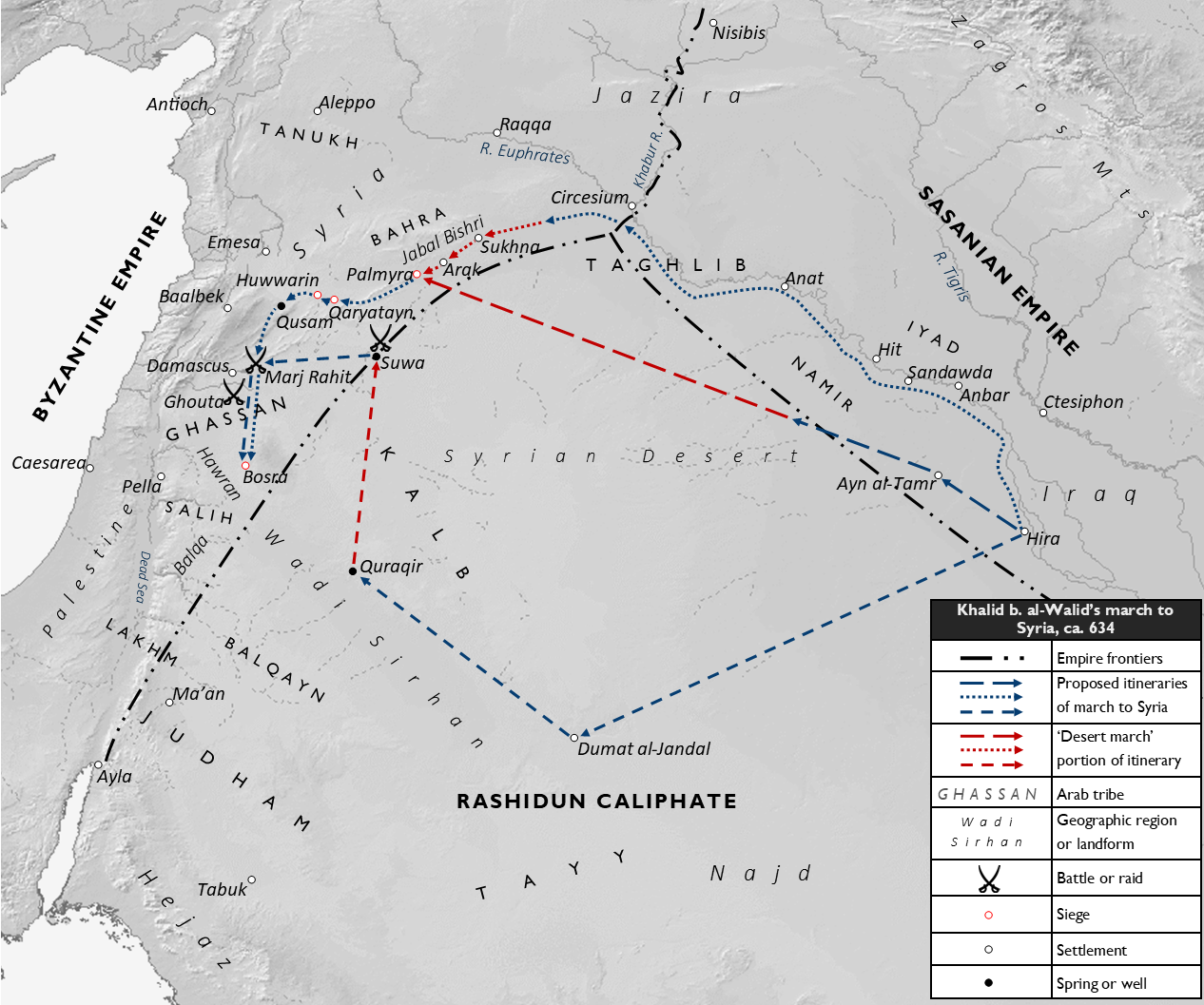

初期のイスラム史料はすべて、ハーリドがアブー・バクルの命令でイラクを離れ、すでにシリアにいるムスリム軍を支援するためにシリアへ向かったという点で一致している。これらの史料のほとんどは、カリフの命令がシリアにいたムスリム司令官からの増援要請によって促されたとしている。ハーリドは634年4月上旬にシリアへの進軍を開始した可能性が高い。彼は征服したイラクの都市に小規模なムスリム駐屯軍を残し、その全体的な軍事指揮はアル=ムサンナー・イブン・ハリーサに委ねた。

ハーリドのアイン・アッ=タムルでの作戦後の出来事の時系列は一貫しておらず、混乱している。ドナーによると、ハーリドはシリアへの行軍を開始する前に、さらに二つの主要な作戦を実行したが、これらの作戦はしばしば史料によって行軍中に発生した出来事と混同されている。これらの作戦の一つはドゥーマト・アル=ジャンダルに対するものであり、もう一つはユーフラテス川上流渓谷西岸のバリフ川支流やジャバル・アル=ビシュリー山脈(パルミラ北東)まで存在するナミル族やタフリブ族に対するものであった。どちらの戦闘が先に発生したかは不明だが、いずれも北アラビアやシリア・ステップの主に遊牧民のアラブ部族をマディーナの支配下に置こうとするムスリムの試みであった。

ドゥーマト・アル=ジャンダル遠征では、ハーリドはアブー・バクルから、またはこの遠征の司令官の一人であるアル=ワリード・イブン・ウクバからの要請を受けて、先任司令官イヤード・イブン・ガナムのオアシス都市包囲の失敗を補強するよう指示された。この都市の防衛軍は、ビザンツ帝国と同盟する部族であるガッサーン族、タヌーフ族、サリヒド族、バハラ族、バヌー・カルブ族の遊牧民同盟軍によって支援されていた。ハーリドはアイン・アッ=タムルからドゥーマト・アル=ジャンダルへ向かい、そこで連合ムスリム軍は激しい戦闘で防衛軍を打ち破った。その後、ハーリドはムハンマドの死後マディーナから離反していた都市のキンダ族の指導者ウカイディルを処刑した。一方、カルブ族の首長ワディヤは、ムスリム陣営にいたタミーム族の同盟者たちの仲介により助命された。

歴史家のミヒール・ヤン・デ・フーイェとレオーネ・カエターニは、ハーリドがイラク遠征後にドゥーマト・アル=ジャンダルへの遠征を率いたことを完全に否定しており、伝統的な史料で言及されている都市は、アル=ヒーラ近郊の同名の都市であった可能性が高いとしている。歴史家ラウラ・ヴェッチア・ヴァリエリは彼らの評価を「論理的」であるとし、「ハーリドが、シリアのムスリム軍に合流するという任務の達成を遅らせながら、これほど遠く離れた迂回路をとることができたとは考えにくい」と記している。ヴァリエリは、このオアシスはイヤード・イブン・ガナム、あるいはかつてリッダ戦争中にドゥーマト・アル=ジャンダルに立てこもっていたワディヤを鎮圧する任務を負っていたアムル・イブン・アル=アースによって征服された可能性があると推測している。ハーリドのイラクでの役割を完全に否定しているクローンは、ハーリドが631年の遠征でドゥーマト・アル=ジャンダルを決定的に占領し、そこから砂漠を越えてシリア征服に乗り出したと主張している。

6.1. シリア砂漠横断行軍

ほとんどの伝統的な記述によれば、ハーリドのシリアへの全体的な行軍の出発点はアル=ヒーラであったが、アル=バラズリーのみがアイン・アッ=タムルとしている。史料で「砂漠横断行軍」と呼ばれる全体行軍の一部は、アル=ヒーラ出発後の不明な段階で発生した。この段階では、ハーリドとその兵士たち(500人から800人)が、クラキールと呼ばれる井戸から広大な水の乏しい砂漠を6日5晩かけて進み、スワと呼ばれる場所で水源に到達した。彼らの兵士は馬やラクダでこの距離を横断するのに十分な水筒を持っていなかったため、ハーリドはラクダ約20頭に通常より多くの水を飲ませ、ラクダが食事をして胃の中の水を汚染するのを防ぐために口を封じた。行軍中、毎日数頭のラクダを屠殺し、兵士たちがラクダの胃に貯められた水を飲むことを可能にした。ラクダを貯水として利用し、スワで水源を見つけたのは、タイイ族のラーフィア・イブン・アムルがハーリドに与えた助言の結果であった。

ドゥーマト・アル=ジャンダルとユーフラテス川上流渓谷における上記の作戦を除けば、アル=ヒーラ出発後のハーリドのシリアへのルートに関する伝統的な記述は、クラキールとスワ間の砂漠横断行軍と、その後のスワ付近でのバハラ族への襲撃、そしてパルミラ降伏につながる作戦の二つの出来事についてのみ一致している。それ以外の点では、ハーリドの経路をたどる上で食い違いがある。これらの記述に基づき、ドナーはハーリドがダマスカス近郊へ向かうのに取りうる三つの経路を要約している。二つは北からパルミラを経由する経路、そして一つは南からドゥーマト・アル=ジャンダルを経由する経路である。ケネディは、それぞれの経路を主張する史料が「同様に確実」であり、「どの記述が正しいのかは全く分からない」と指摘している。

最初のパルミラ・ダマスカス経路では、ハーリドはユーフラテス川を遡上し、以前に平定した場所を通過してジャバル・アル=ビシュリーに至り、そこからパルミラ、アル=カリヤタイン、フワーリンを successively に南西へ移動し、ダマスカス地域に到達する。このルートで砂漠横断行軍が発生しうる唯一の区間はジャバル・アル=ビシュリーとパルミラ間であるが、この二つの場所間の距離は6日間の行軍よりも著しく短く、いくつかの水源が存在する。二番目のパルミラ・ダマスカス経路は、アル=ヒーラとパルミラ間をアイン・アッ=タムル経由で比較的直接的に進むルートである。アイン・アッ=タムルとパルミラ間の砂漠地帯は6日間の行軍を裏付けるのに十分な長さであり、水源も乏しいが、クラキールやスワと解釈できる地名はない。ドゥーマト・アル=ジャンダル・ダマスカス経路には、これらの地名、すなわちワディ・シルハン東端沿いの「クラキール」と関連付けられるクルバン・クラキルと、ダマスカスから東へ150 kmのスワと同一視されるサバー・ビヤールの場所が存在する。この二つの場所間の区間は乾燥しており、6日間の行軍の記述と一致する。

砂漠横断行軍は、ハーリドの遠征、そして中世の『フトゥーフ』(イスラム征服史)文学全般において最も有名なエピソードである。ケネディは、この砂漠横断行軍が「歴史と伝説の中に祀り上げられてきた。アラブの史料は彼の[ハーリドの]持久力に感嘆し、現代の学者は彼を戦略の達人として見てきた」と記している。彼はハーリドがこの行軍、「軍事的持久力の記憶すべき偉業」に着手したことは「確実」であり、「彼のシリア到着は、そこでのムスリムの軍事的成功の重要な要素であった」と断言している。歴史家モシェ・ギルはこの行軍を「他に類を見ない偉業」であり、「ハーリドの傑出した指揮官としての資質」の証であると評している。

歴史家ライアン・J・リンチは、ハーリドの砂漠横断行軍を、イスラムの伝統の著述家たちがイラクとシリアのムスリム征服を結びつけ、「周到に計算された単一の出来事」として征服を描写するための文学的構成であると見なしている。これは著述家たちの主張する論争的動機に沿ったものである。リンチは、ムスリムの聴衆を「興奮させ、楽しませる」であろうこの行軍の物語が、自分たちの町や地域の征服をハーリドに帰属させることで、「有名な将軍」との「結びつきを通じて一定の名声を得る」手段として、住民の「社会的記憶の断片」から生み出されたと主張している。

7. シリア征服(ビザンツ帝国との戦い)

ほとんどの伝統的な記述では、最初のムスリム軍がイスラム暦13年(634年春)初めにマディーナからシリアへ展開したとされている。ムスリム軍の司令官はアムル・イブン・アル=アース、ヤジード・イブン・アビー・スフヤーン、シュラフビル・イブン・ハサナ、アブー・ウバイダ・イブン・アル=ジャッラーフであったが、アブー・ウバイダはアブー・バクルの死後、634年夏にウマルのカリフ位継承後にシリアに展開した可能性がある。ドナーによると、伝統的な史料による最初のムスリム軍のシリア展開の時期は数ヶ月遅れているという。それはおそらく633年秋に発生したものであり、これは匿名のシリア語年代記『724年の年代記』がムスリム軍とビザンツ軍の最初の衝突を634年2月としていることとより合致する。ハーリドがイラクを離れるまでに、シリアのムスリム軍はすでにビザンツ帝国の現地駐屯軍と何度かの小競り合いをして南シリアの地方を支配していたが、都市中心部を支配することはなかった。

ハーリドはシリアのムスリム軍の最高司令官に任命された。アル=バラズリー、アッ=タブリー、イブン・アアサム、アル=ファサウィー(987年没)、イブン・フバイシュ・アル=アサディーが引用する記述では、アブー・バクルがイラクからシリアへの再配置の一環として、ハーリドを最高司令官に任命したとされており、その理由として彼の軍事的才能と実績が挙げられている。アル=バラズリーの一つの記述では、ハーリドの任命はすでにシリアにいた司令官たちの合意によるものとされているが、アサミナは「アムル・イブン・アル=アースのような人物がそのような決定に自発的に同意するとは考えられない」と主張している。ウマルがカリフに就任した際、彼はハーリドを最高司令官として承認した可能性がある。

ハーリドは軍隊の砂漠横断後、ダマスカス北部のマルジュ・ラヒートの牧草地に到着した。彼はその年の復活祭の日、すなわち634年4月24日に到着した。この日付はほとんどの伝統的な史料によって正確に引用されている稀な日付であり、ドナーはそれがおそらく正しいと考えている。そこでハーリドは、復活祭を祝っていたガッサーン族の一団を攻撃した後、彼自身または部下の指揮官がダマスカス周辺の農業地帯グータを襲撃した。その後、ハーリドと、アムルを除く初期ムスリム軍の司令官たちは、ダマスカス南東のボスラに集結した。ボスラは、それが位置するハウラン地方とともに、歴史的にアラビアの遊牧部族に小麦、油、ワインを供給しており、ムハンマドが若い頃に訪れたこともあった。ビザンツ帝国は628年のサーサーン朝撤退後、都市に帝国駐屯軍を再設置していなかった可能性があり、ムスリム軍は包囲中にわずかな抵抗しか受けなかった。ボスラは634年5月下旬に降伏し、シリアでムスリムの手に落ちた最初の主要都市となった。

ハーリドとムスリムの指揮官たちは、7月にアジュナーダインの戦い(ビザンツ帝国との最初の主要な対決)でアムルと合流するため、西のパレスチナへ向かった。この戦いはムスリムにとって決定的な勝利となり、ビザンツ軍はヨルダン川東の大都市ペラ(アラビア語で「ファフル」)へ退却した。ムスリムは彼らを追撃し、ファフルの戦いで再び大きな勝利を収めたが、この戦闘でアムルとハーリドのどちらが全体的な指揮を執っていたかは不明である。

7.1. ダマスカス包囲戦

アジュナーダインとファフルからのビザンツ軍の残党は、北のダマスカスに退却し、そこでビザンツの指揮官たちは帝国の増援を要請した。ハーリドは進軍し、おそらくマルジュ・アッ=サファル平原でビザンツ部隊を破った後、都市を包囲した。五人のムスリム司令官のそれぞれが、都市の門の一つを封鎖する任務を負い、ハーリドはバブ・シャルキー(東門)に配置された。ダマスカス直北のバルゼに配置された第六の部隊は、ビザンツ皇帝ヘラクレイオス(在位575年-641年)が派遣した救援部隊を撃退した。

ムスリムによるダマスカス占領についてはいくつかの伝承が伝えられている。最も有名な記述は、ダマスカスを拠点とするイブン・アサーキル(1175年没)によって保存されており、それによるとハーリドとその兵士がバブ・シャルキーの門を突破したという。ハーリドとその兵士は都市の東壁を登り、バブ・シャルキーの門にいた警備兵や他の防衛兵を殺害した。彼の部隊が東から侵入する一方、アブー・ウバイダ率いるムスリム軍は、高位の都市官僚であったマンスール・イブン・サルジューン率いるダマスカスの有力者との交渉後、西のバブ・アル=ジャービヤ門から平和的に入城していた。ムスリム軍は市中心部で合流し、降伏条件が合意された。一方、アル=バラズリーは、ハーリドがバブ・シャルキーから平和的に入城し、アブー・ウバイダが武力によって西から入城したとしている。現代の研究では、アブー・ウバイダが包囲時にシリアに到着したこと自体に疑問が呈されている。カエターニは上記の伝承に疑問を呈し、オリエンタリストアンリ・ラメンスはアブー・ウバイダをヤジード・イブン・アビー・スフヤーンに置き換えている。

シリアの著述家テル・マフレのディオニュシウス(845年没)とメルキテ派総主教アレクサンドリアのエウテュキオス(940年没)の記述では、マンスール率いるダマスカスの住民は、包囲に疲れ、包囲軍の決意を確信したため、バブ・シャルキーにいるハーリドに接近し、安全の保証と引き換えに門を開けることを申し出た。ハーリドはこれを受け入れ、降伏協定の作成を命じた。ハーリドの条約のいくつかの版が初期のムスリム史料とキリスト教史料に記録されているが、それらは一般に、住民の生命、財産、教会が保護される代わりに、彼らがジズヤ(人頭税)を支払うことに同意している。帝国の財産はムスリムによって没収された。この条約は、初期のムスリム征服中にシリア全土、さらにはイラクやエジプトで結ばれた降伏協定のモデルとなった可能性がある。

アル=ワーキディー(823年没)とイブン・イスハークが引用する記述では、ダマスカスが635年8月または9月に降伏したという点で一致しているが、包囲の期間については4ヶ月から14ヶ月と様々に異なっている。

7.2. ヤルムークの戦いとシリア征服

636年春、ハーリドはダマスカスからゴラン高原の旧ガッサーン族の首都ジャービヤへ軍を撤退させた。これはヘラクレイオスによって派遣された大規模なビザンツ軍の接近によるものであった。ビザンツ軍はヴァハンとテオドロス・トリティリウス率いる帝国軍と、ガッサーン族の族長ジャバラ・イブン・アル=アイハム率いるキリスト教徒アラブ軽騎兵や、ゲオルギオス(アラブ人にはジャラジャと呼ばれる)率いるアルメニア人補助兵を含む国境守備隊で構成されていた。両軍の規模は現代の歴史家によって意見が分かれている。ドナーはビザンツ軍がムスリム軍の4倍の兵力であったとしている。ウォルター・E・カエギはビザンツ軍が「おそらく数的優位」にあり、15,000人から20,000人以上の兵士がいたと記している。ジョン・ウォルター・ジャンドラは、両軍の兵力は「ほぼ同等」であった可能性が高いと主張しており、ムスリム軍が36,000人(ハーリド軍から10,000人を含む)、ビザンツ軍が約40,000人であったとしている。

ビザンツ軍はジャービヤのムスリム陣地の西にあるルッカド川支流に野営地を設営した。ハーリドはこれに応じて撤退し、ヤルムーク川北部に陣取った。そこはルッカド川がヤルムーク川に合流する地点に近い場所であった。この地域は高い丘陵、水源、ダマスカスとガリラヤを結ぶ重要な経路、そしてガッサーン族の歴史的な牧草地が広がっていた。1ヶ月以上にわたり、ムスリムはアドラア(現在のダラー)とシャイフ・サアド近郊の野営地の間の戦略的な高地を占領し、636年7月23日にはジャービヤ郊外での小競り合いでビザンツ軍を撃破した。ジャンドラは、ビザンツ軍のキリスト教徒アラブ人とアルメニア人の補助兵が脱走または寝返ったと主張しているが、ビザンツ軍は依然として「手ごわい」部隊であり、ムスリムの防衛線に接近した際には、カタフラクト(重騎兵)の先鋒と歩兵の後衛で構成されていた。

ハーリドは騎兵を二つの主要な集団に分け、それぞれをムスリムの歩兵部隊の右翼と左翼の後方に配置し、ビザンツの重騎兵による潜在的な包囲から自軍を保護した。彼は200人から300人の精鋭騎兵隊を防御線の中心を支援するために配置し、弓兵をディール・アユーブ近郊のムスリム野営地に配置した。そこでは彼らが接近するビザンツ軍に対して最も効果的に行動できた。ビザンツ軍によるムスリムの右翼と左翼に対する最初の攻撃は相次いで失敗したが、彼らは勢いを維持し続け、ムスリム戦線全体が後退した。あるいは同時代のキリスト教史料が主張するように、退却を装った。

ビザンツ軍はムスリムを彼らの野営地に追撃したが、ムスリムはラクダの群れを縛って一連の防御陣地を形成しており、そこから歩兵が戦い、ビザンツ騎兵が容易に突破できないようにしていた。その結果、ビザンツ軍はムスリム弓兵の攻撃に脆弱となり、勢いを止められ、左側面を露出させた。ハーリドとその騎兵隊は、ビザンツ歩兵と騎兵の間の隙間を利用してビザンツ軍の左側面を突破した。ハーリドは両側の敵の重騎兵を包囲したが、意図的に開口部を残し、ビザンツ軍が歩兵から遠く離れた北方にしか逃げられないようにした。9世紀のビザンツの歴史家テオファネスによると、ビザンツ歩兵はヴァハンの下で反乱を起こした。これはおそらくテオドロスが騎兵への攻撃に対処できなかったためであろう。歩兵はその後潰走した。

一方、ビザンツ騎兵は北に、ルッカド川とアッラーン川の支流間の地域に撤退していた。ハーリドは追撃部隊を送り、彼らが再編成するのを防いだ。彼はさらに夜間作戦を行い、ビザンツ軍にとって唯一の実行可能な撤退経路であったルッカド橋を占領した。その後、ムスリムは8月20日にビザンツ軍の野営地を襲撃し、ほとんどのビザンツ兵を虐殺した。あるいはビザンツ軍の隊列にパニックを引き起こし、数千人がヤルムークの峡谷で西への撤退を試みて死亡した。

ジャンドラは、ヤルムークにおけるムスリムの勝利を、ビザンツ軍の陣営における広範な不和やテオドロスの従来の戦術(ハーリドが「正確に予測」していた)と比較して、ムスリム軍の結束と「優れたリーダーシップ」、特にハーリドの「創意工夫」によると評価している。ギルの見解では、ハーリドによるヘラクレイオス軍の前での撤退、ダマスカスの避難、そしてヤルムーク支流での反撃は、「彼の優れた組織能力と戦場での操縦技術」の証である。ビザンツ軍の敗走は、シリアにおける彼らの最後の効果的な軍隊の壊滅を意味し、パレスチナとトランスヨルダンにおける初期ムスリムの獲得地を直ちに確保し、12月のダマスカス再占領(今回はアブー・ウバイダによる)、そしてベッカー高原、ひいては北シリア全域の征服への道を開いた。ジャンドラの評価では、ヤルムークの戦いは「世界史において最も重要な戦い」の一つであり、最終的にピレネー山脈から中央アジアまでカリフ制国家を拡大させるムスリムの勝利につながった。

7.3. 軍指揮権剥奪とその後

ハーリドはウマルのカリフ制開始から6ヶ月から2年間、史料によって異なるが、シリアのムスリム軍最高司令官の地位を保持した。現代の歴史家はほとんど、ウマルによるハーリドの解任はヤルムークの戦いの後に起こったと見ている。カリフはハーリドの代わりにアブー・ウバイダを任命し、彼の部隊を残りのムスリム司令官に再配置し、ハーリドをアブー・ウバイダの副官の一人の指揮下に置いた。後の命令では、ハーリドのかつての部隊の大部分がイラクに再配置された。ハーリドの最高司令官からの解任には、初期のイスラム史料によって様々な理由が挙げられている。その中には、彼の独立した意思決定とマディーナの指導部との最小限の連携、マリク・イブン・ヌワイラの処刑とその後の彼の未亡人との結婚を含む古い道徳的過ちの疑惑、資格のある初期ムスリム改宗者の利益を損なうような部族貴族への戦利品の気前良い分配の疑惑、ハーリドとウマルの個人的な確執、そしてハーリドのムスリムの間での英雄的評判が個人崇拝に発展するのではないかというウマルの不安などが含まれる。

現代の歴史家ヤン・デ・フーイェ、ウィリアム・ミュアー、アンドレアス・ストラトスは、ウマルとハーリドの間の敵意がハーリド解任の一因であったと見ている。シャバンはその敵意を認めているが、それがカリフの決定には影響しなかったと主張している。デ・フーイェは、ハーリドが部族貴族に豪華な恩賞を与えたこと(ムハンマドを含む初期ムスリム指導者の間では一般的な慣行であった)を解任の理由ではないとしている。ミュアー、ベッカー、ストラトス、フィリップ・K・ヒッティらは、ヤルムーク後のシリアにおけるムスリムの獲得地は、軍事司令官をアブー・ウバイダのような有能な行政官に置き換えることを必要としたため、ハーリドが最終的に解任されたと提唱している。

アサミナは上記の理由すべてに疑問を呈し、シリアの大部分がビザンツの支配下にあり、ヘラクレイオスが州を見捨てていなかった時期に、その理由が「極めて重要」でなければならなかったと主張している。アサミナは、「彼の軍事的限界をすべて考慮しても」、アブー・ウバイダが「ハーリドの比類なき才能にとって価値のある代替者」とは見なされなかっただろうと主張する。マディーナが正規の常備軍を欠いていたこと、戦闘員を他の戦線に再配置する必要があったこと、そしてビザンツの脅威がシリアにおけるムスリムの獲得地にも及んでいたことなど、すべてが、ビザンツの同盟者として機能していたシリアの古くから確立されたアラブ部族に基づいた防衛体制の確立を必要とした。マディーナが主要な同盟者であるガッサーン族への懇願が拒否された後、カルブ族、ジュザム族、ラフム族との関係が確立された。これらの部族は、ハーリドの軍隊に多数の外部アラブ部族兵がいることを、自らの政治的・経済的権力に対する脅威と見なしていた可能性が高い。ハーリドの当初の兵力は500人から800人であったが、イラク戦線やアラビアから部族兵が彼の軍隊に加わった結果、10,000人にまで膨れ上がり、家族を含めると30,000人から40,000人にまで達した。アサミナは、ウマルがカルブ族とその同盟者への提言として、ハーリドを解任し、シリアから彼の軍隊を呼び戻したと結論付けている。

7.4. 北シリアでの作戦

アブー・ウバイダとハーリドはダマスカスから北へホムス(ビザンツ側ではエメサと呼ばれる)に進軍し、おそらく636年から637年の冬に都市を包囲した。包囲はビザンツ防衛軍による数回の出撃にもかかわらず続き、都市は春に降伏した。降伏条件に基づき、住民の財産、教会、水車、城壁の保護を保証する代わりに、住民に税が課された。聖ヨハネ教会の4分の1はムスリムの使用のために確保され、放棄された家屋や庭園は没収され、アブー・ウバイダまたはハーリドによってムスリム兵士とその家族に分配された。ホムスは砂漠のステップに近接しているため、アラブ部族民にとって好ましい定住地と見なされ、シリアで最初に大規模なムスリム人口を抱える都市となった。

北シリアにおけるその後の征服に関する情報は乏しく、部分的に矛盾している。ハーリドはアブー・ウバイダによってキンナスリーン(ビザンツ側ではカルキスと呼ばれる)と近隣のアレッポの征服に派遣された。ハーリドはキンナスリーン郊外でミナスという人物率いるビザンツ軍を撃破した。そこでハーリドは、住民がビザンツに強制的に徴兵されたアラブ人であると訴え、それを主張したため、住民を助命した。彼は続いてキンナスリーンの城壁都市を包囲し、638年8月または9月に降伏した。彼とイヤード・イブン・ガナムはその後、ビザンツ領アナトリアへの最初のムスリム襲撃を開始した。ハーリドはキンナスリーンを自身の司令部とし、妻と共にそこに定住した。ハーリドは638年にアブー・ウバイダのキンナスリーン副総督に任命された。ホムスとキンナスリーンに対する遠征は北西シリアの征服につながり、ヘラクレイオスにエデッサの司令部をアナトリアのサモサタに移し、最終的に帝国首都コンスタンティノープルへ撤退するよう促した。

ハーリドは637年または638年に降伏したエルサレム包囲戦に参加した可能性がある。アッ=タブリーによると、彼はエルサレム総主教ソフロニオスに対するウマルによる保証書の証人の一人であり、都市の住民と財産の安全を保証するものであった。

7.5. 解任と死

サイフ・イブン・ウマルによると、638年後半にハーリドは、彼の北シリア遠征からの戦利品を豪華に分配したという噂が流れた。その中には、キンダ族の貴族アル=アシュアト・イブン・カイスへの多額の支給も含まれていた。そのため、ウマルはアブー・ウバイダに対し、取り調べの結果にかかわらずハーリドを公然と尋問し、その職から解任するよう命じた。また、キンナスリーンをアブー・ウバイダの直接管理下に置くことも命じた。ホムスでの尋問後、ハーリドはキンナスリーンとホムスの部隊に相次いで別れの演説を行い、その後ウマルによってマディーナに召喚された。サイフの記述によると、ウマルはシリアとイラクのムスリム駐屯軍に対し、ハーリドが不正行為の結果として解任されたのではなく、兵士が「彼(ハーリド)のせいで幻想にとらわれるようになった」ためであり、彼らが神よりもハーリドに過度に信頼を置くことを恐れたからであると通達した。

ハーリドの解任は公衆の反発を招かなかった。これは、ムスリム政体においてウマルがハーリドに抱いていた敵意がすでに認識されており、公衆が彼の解任に備えていたためか、あるいはハーリドが初期ムスリムに反対していた結果として、マフズーム氏族全体に対する既存の敵意があったためであろう。イブン・アサーキルの記述では、ウマルは638年にジャービヤのムスリム軍評議会で、ハーリドが戦争の英雄、部族貴族、詩人たちに戦利品を豪華に与え、困窮しているムスリムのためにその金額を確保しなかったため解任されたと宣言した。出席した司令官の誰も反対しなかったが、ハーリドにムハンマドが与えた軍事的権限をウマルが侵害したと非難するマフズーム族の者がいた。ムスリム法学者イブン・シハーブ・アル=ズフリー(742年没)によると、639年にアブー・ウバイダが死去する前に、ハーリドとイヤード・イブン・ガナムを後継者に任命したとされているが、ウマルはイヤードのみをフムス管区(ホムス-キンナスリーン-ジャズィーラ地区)の総督として承認し、シリアの残りの地区(ダマスカス、ヨルダン、パレスチナ)の総督にはヤジード・イブン・アビー・スフヤーンを任命した。

ハーリドはイスラム暦21年(約642年)にマディーナまたはホムスで死去した。ハーリドに関するとされるハディースには、ムハンマドがムスリムにハーリドを傷つけないよう促したことや、ハーリドがイスラムに多大な貢献をしたにもかかわらず不当な扱いを受けるであろうという預言が含まれている。イスラムの文学的記述では、ウマルがハーリドを解任したことを後悔し、マディーナの女性たちが彼の大勢での死を悼んだとされている。アサミナはこれらすべてを、「イスラムの伝統によって描かれたハーリドの英雄的性格に対する後世の世代からの単なる同情表現に過ぎない」と見なしている。

ハーリドは死の床で、殉教者として戦場で死にたかったが、結局ベッドで死ぬことを余儀なくされたことに深く失望したと伝えられる。「私は殉教者になるために数え切れないほどの戦いに参加した。槍や剣による傷跡や瘢痕が私の体にはどこにもない。そして今、私は老いたラクダのようにベッドで死ぬのだ」と彼は悲しんだ。これに対し、彼の古くからの友人は、「あなたは理解しなければならない、ハーリドよ。アッラーの使徒ムハンマドがあなたに「アッラーの剣」という称号を与え、あなたがどんな戦場でも敗北しないと定めたのだ。もしあなたが不信仰者によって殺されたら、それはアッラーの剣がアッラーの敵によって破壊されたことを意味するだろう。そして、それはあってはならないことなのだ」と慰めたという。

8. 遺産と評価

初期の史料は、ハーリドが最高司令官を解任された後でさえ、征服において最も効果的な指揮官であったと評価している。フレッド・ドナーは彼を「初期イスラム時代の戦術的才能の一人」と見なしている。歴史家キャロル・ヒレンブランドは彼を「すべてのアラブ・ムスリム将軍の中で最も有名」と呼び、R・スティーブン・ハンフリーズは彼を「おそらくリッダ戦争と初期征服における最も有名で輝かしいアラブ将軍」と評している。W・モンゴメリー・ワットは、ハーリドの「特にムハンマドの死直後の数年間における卓越した将軍としての手腕」により、彼を「アラブ帝国の創設者の一人」と評価している。

ヒュー・ケネディの評価では、ハーリドは「輝かしく、冷酷な軍事指揮官であったが、より敬虔なムスリムは彼に完全に安心感を抱くことはできなかった」という。初期イスラム史料は、ハーリドの軍事的功績を認めつつも、ウフドでのムハンマドとの初期の対立、リッダ戦争中のアラブ部族に対する残忍または不釣り合いな行動の評判、そして敬虔な初期改宗者を悩ませた彼の軍事的な名声のために、彼に対して複雑な評価を示している。

歴史家リチャード・ブラックバーンによると、初期の史料がハーリドを失脚させようと試みたにもかかわらず、彼の評判はムハンマド、アブー・バクル時代、そしてシリア征服時代において「イスラムで最も手ごわい戦士」として確立されたという。ケネディは、「彼の偉大な将軍としての名声は世代を超えて受け継がれ、アラブ世界中の通りが彼の名にちなんで名付けられている」と指摘している。ハーリドはスンニ派ムスリムによって戦争の英雄と見なされる一方、多くのシーア派ムスリムは、彼がマリク・イブン・ヌワイラを処刑し、イスラムの伝統的な喪期間に反してすぐにその未亡人と結婚したことを理由に、彼を戦争犯罪人と見なしている。

8.1. 軍事的才能と戦術

ハーリドは、歴史的に「史上最高の不敗の指揮官の一人」と称されることがある。ヤルムークの戦いでの彼の戦術、特にビザンツ軍の重騎兵による包囲を避けるための部隊配置、そして意図的に撤退路を開けることで敵を分断・殲滅した戦術は、彼の戦略的才能の証として高く評価されている。彼の戦術は、奇襲、迅速な機動、敵の弱点の利用、そして常に主導権を握ることを特徴としていた。

8.2. 肯定的な評価

ハーリドは、イスラム帝国の急速な拡大に不可欠な役割を果たしたことで、広く肯定的に評価されている。彼の卓越した指揮能力は、ムスリム軍が数で劣勢であるにもかかわらず、ビザンツ帝国やサーサーン朝ペルシアといった大帝国に対する決定的な勝利を収めることを可能にした。彼の勇気、献身、そしてイスラム国家への揺るぎない忠誠心は、多くのムスリムにとって模範とされている。彼は戦場で兵士を鼓舞し、困難な状況下でも士気を維持する能力に長けていた。

8.3. 批判と論争

ハーリドの軍事行動には、いくつかの批判と論争が存在する。特に顕著なのは、イスラム以前の恨みに基づくバヌー・ジャディーマ族の部族民の処刑と、リッダ戦争中のマリク・イブン・ヌワイラの処刑、そしてその未亡人との即座の結婚である。これらの事件は、ムハンマド自身によっても批判され、ムハンマドはハーリドの行動との関与を否定し、被害者への賠償を命じた。ウマルがハーリドを最高司令官から解任した背景には、彼の軍事的な名声が個人崇拝につながる可能性への懸念と、これらの論争的な行動への懸念があったとされている。シーア派ムスリムは、これらの行動、特にマリク・イブン・ヌワイラに対するものが、イスラムの法と倫理に反するとして、ハーリドを「戦争犯罪人」と見なすことがある。

8.4. 後世への影響

ハーリドの軍事的な名声と業績は、後世の軍事思想家や指導者たちに大きな影響を与えた。彼の戦術と戦略は、イスラム軍事史の研究において重要な主題となっている。また、アラブ世界では、彼の名前が通りや施設に冠されるなど、その功績は広く称えられ、伝説的な英雄として語り継がれている。しかし、彼の行動に対する倫理的な議論は、現代のイスラム学者や歴史家によっても引き続き行われている。

9. 家族と子孫

ハーリドの長男はスライマーンと名付けられたため、彼のクンヤ(父称)はAbu Sulaymanアブー・スライマーンアラビア語(スライマーンの父)であった。ハーリドは著名な首長であり詩人であったハスアム族のアナス・イブン・ムドリックの娘アスマと結婚した。彼らの息子アブド・アル=ラフマーン・イブン・ハーリドは、アラブ・ビザンツ戦争で評価の高い指揮官となり、シリア総督で後にウマイヤ朝の創設者・初代カリフとなるムアーウィヤ・イブン・アビー・スフヤーンの親密な補佐官として、ホムス-キンナスリーン-ジャズィーラ地区の副総督を務めた。ハーリドのもう一人の息子ムハージル・イブン・ハーリドは、656年から661年にかけてカリフとして統治したアリーの支持者であり、第一次イスラム内乱中の657年のスィッフィーンの戦いでムアーウィヤ軍と戦い戦死した。アブド・アル=ラフマーンが666年に死去した際、ムアーウィヤの命令による毒殺が原因とされているが、ムハージルの息子ハーリドは叔父の殺害の復讐を試み、逮捕された。しかし、ハーリドが血の代償を支払った後、ムアーウィヤは彼を釈放した。アブド・アル=ラフマーンの息子ハーリドは、668年または669年のビザンツ帝国に対する海軍遠征の指揮官を務めた。

ハーリドの家族が歴史にさらに重要な役割を果たした記録はない。彼の男系子孫は、11世紀の歴史家イブン・ハズムによると、ウマイヤ朝が750年に崩壊する頃か、その直後にシリアで発生した疫病で彼の男系子孫40人全員が死亡したことで途絶えた。その結果、マディーナにあった彼の住居や他のいくつかの家を含む家族の財産は、ハーリドの兄弟アル=ワリード・イブン・アル=ワリードの曾孫であるアユーブ・イブン・サラマに相続された。これらの財産は少なくとも9世紀後半までアユーブの子孫の所有物であった。

12世紀のアラブ詩人イブン・アル=カイサラニーの家族は、ムハージル・イブン・ハーリドの子孫であると主張したが、13世紀の歴史家イブン・ハッリカーンは、この主張がハーリドの血統が初期イスラム時代に途絶えたというアラブの歴史家や系譜学者のコンセンサスと矛盾していると指摘している。女系子孫は存続した可能性があり、15世紀のスーフィー指導者ホムスのシラージュ・アッ=ディーン・ムハンマド・イブン・アリー・アル=マフズーミーがその子孫であると主張した。オスマン帝国に併合されるまでアナトリアで公国を統治していたイスフェンディヤール朝の指導者キズル・アフメド・ベイは、自身の王朝がハーリドの子孫であるという系譜を捏造した。16世紀のインドの統治者シェール・シャー率いるスール族もまた、ハーリドの子孫であると主張した。

10. 記念碑と遺構

シリアのアイユーブ朝時代(1182年 - 1260年)以降、ホムスはハーリド・イブン・アル=ワリード・モスクにあるとされるハーリドの墓廟とモスクの所在地として名声を得た。12世紀の旅行家イブン・ジュバイルは、墓廟にはハーリドと彼の息子アブド・アル=ラフマーンの墓が含まれていたと記している。それ以来、ムスリムの伝承ではハーリドの墓はホムスにあるとされている。この建物はアイユーブ朝初代スルタンのサラーフッディーン(在位1171年 - 1193年)によって改修され、13世紀にも再び改修された。マムルーク朝のスルタンバイバルス(在位1260年 - 1277年)は、自身の軍事的功績をハーリドのそれと結びつけようと試み、1266年にホムスのハーリドの墓廟に自身の栄誉を称える碑文を刻ませた。17世紀にこの墓廟を訪れたムスリム学者アブドゥルガニー・アル=ナーブルシーは、ハーリドがそこに埋葬されていることに同意しつつも、この墓がムアーウィヤの孫であるハーリド・イブン・ヤジードの墓であるとする別のイスラムの伝承も記している。現在のモスクは1908年にオスマン帝国当局が建物を再建したものである。

11. 関連項目

- リッダ戦争

- イスラム教徒のレバント征服

- ヤルムークの戦い

- アブー・バクル

- ウマル・イブン・アル=ハッターブ

- アブー・ウバイダ・イブン・アル=ジャッラーフ

- 正統カリフ

- クライシュ族

- バヌー・マフズーム氏族

- ムサイリマ

- サーサーン朝

- ビザンツ帝国

- ホムス

- ダマスカス

- 軍事史における不敗の指揮官リスト