1. 概要

イエメン共和国は、西アジア、アラビア半島の南端に位置する共和制国家である。北はサウジアラビア、北東はオマーンと国境を接し、西は紅海、南はアデン湾とアラビア海に面している。ソコトラ島などインド洋上の島々も領有する。首都はサナアであるが、2015年以降の内戦により、国際的に承認された政府はアデンを臨時首都としている。

イエメンの歴史は古く、紀元前にはサバア王国やヒムヤル王国などが香辛料貿易で繁栄し、「幸福のアラビア」として知られた。7世紀にイスラム教が伝播して以降、多くのイスラム王朝が興亡した。近代に入ると、北部はオスマン帝国、南部はイギリスの支配下に置かれた。20世紀には、北イエメン(イエメン・アラブ共和国)と南イエメン(イエメン人民民主共和国)に分断されたが、1990年に統一された。しかし、統一後も政治的・社会的な不安定が続き、1994年の内戦、2011年の「アラブの春」以降の政治危機、そして2014年末から本格化したフーシ派の台頭とそれに続く大規模な内戦は、深刻な人道危機を引き起こしている。

政治体制は名目上、大統領を元首とする共和制で、両院制の議会を持つが、内戦により統治機構は極めて不安定であり、複数の勢力が支配権を争っている。経済は、豊富な石油・天然ガス資源を有するものの、長年の紛争と政治不安、水資源の枯渇、カート栽培への過度な依存などにより、中東地域で最も貧しい国の一つであり、後発開発途上国に分類される。

社会的には、アラブ人が大多数を占め、イスラム教が主要な宗教である。部族社会の影響が依然として強く、地域ごとの文化的多様性も見られる。内戦は、教育、保健医療システムに壊滅的な打撃を与え、多くの国民が食糧不足や病気に苦しんでいる。女性や子供、少数派の人権状況は特に深刻である。

文化的には、古代からの豊かな歴史を反映した独自の建築様式(サナア旧市街やシバームの泥煉瓦高層建築群など)、伝統音楽、食文化(サルタ、モカコーヒーなど)を有する。しかし、これらの貴重な文化遺産も内戦による破壊の危機に瀕している。

2. 語源

イエメンという国名は、アラビア語で「右」または「南」を意味する「ヤマン」(يَمَنyamanアラビア語)に由来するという説が有力である。古代アラビア半島において、太陽が昇る東(メッカのカアバ神殿の方角)を向いた際に右側、つまり南側に位置することからこの名が付いたとされる。また、アラビア語で「幸福」や「祝福された」を意味する「ユムン」(يُمْنyumnアラビア語)に由来するという説もある。これは、イエメンの大部分がアラビア半島の他の砂漠地帯とは対照的に比較的肥沃で緑豊かな土地であったため、「幸福のアラビア」(Arabia Felix幸福のアラビアラテン語)と古代ローマ人やギリシャ人によって呼ばれていたことと関連付けられる。

歴史的文献においては、古代南アラビア文字の碑文に「ヤムナト」(𐩺𐩣𐩬𐩩Yamnatxsa)という語が見られ、これは第二ヒムヤル王国の王の一人、シャムマール・ヤフリシュの称号の一部として言及されている。この「ヤムナト」は、おそらくアラビア半島の南西海岸線およびアデンとハドラマウトの間の南部海岸線を指していたと考えられる。歴史的な「大イエメン」の概念は、現在のイエメン共和国の領土よりもはるかに広く、サウジアラビア南西部のアスィール地方からオマーン南部のドファール地方にまで及ぶ地域を含んでいた。

ラテン語やギリシャ語の文献では、古代イエメンを「インディア」と呼ぶこともあった。これは、ペルシャ人が南アラビアで接触したアビシニア人(エチオピア人)を、隣接する地域の肌の黒い人々、つまりインド人と同様に呼称したことに由来するとされる。

3. 歴史

イエメン地域の歴史は7000年以上に及び、多くの文明の交差点として栄えてきた。古代には香辛料貿易で知られ、イスラム化以降は学術の中心地ともなった。しかし、その戦略的な位置から外部勢力の侵入や内部対立も絶えなかった。本セクションでは、古代文明の興隆から現代の複雑な内戦に至るまでの主要な歴史的変遷を概観する。記述にあたっては、各時代の出来事が一般民衆、特に脆弱な立場の人々や社会の進歩、人権にどのような影響を与えたかという視点を重視する。

3.1. 古代

イエメンの古代史は、紀元前数千年紀に遡る豊かな文明の興亡によって特徴づけられる。この地域は乳香や没薬といった香料の生産地であり、古代オリエント世界や地中海世界との交易で繁栄した。

紀元前12世紀頃にはサバア王国が成立したとされる。サバア人は高度な灌漑技術を有し、特に首都マアリブ近郊に建設されたマアリブダムは、その技術力の象徴である。このダムは季節的な洪水を制御し、広大な農地を潤し、王国の繁栄を支えた。サバア王国の支配者は「ムカッリブ」という称号を用い、これは「統一者」あるいは「祭司王」を意味すると考えられている。旧約聖書に登場する「シバの女王」は、サバア王国の女王であったとする説が有力である。

紀元前3世紀頃になると、サバア王国からカタバーン王国、ハドラマウト王国、マイーン王国などが独立し、南アラビア地域で勢力を競い合った。マイーン王国は北方のデダンにまで影響力を及ぼした。紀元前25年には、ローマ帝国の初代皇帝アウグストゥスの命により、アエリウス・ガッルスがアラビア・フェリクス(幸福のアラビア)遠征を行った。ローマは香料貿易路の支配を目指したが、遠征軍はマアリブ到達前に困難に直面し、大きな成果を上げることはできなかった。

紀元前後には、ヒムヤル王国が台頭し、サバア王国に取って代わった。ヒムヤル王国は紀元後275年頃までにハドラマウト、ナジュラーン、ティハーマ地方を征服し、イエメン地域を統一した。ヒムヤル王国は当初多神教であったが、後にユダヤ教の影響を強く受け、一部の王はユダヤ教に改宗したとされる。4世紀にはキリスト教も伝来した。この時期、ヒムヤル王国はアクスム王国(現在のエチオピア)やサーサーン朝ペルシアとしばしば対立した。

354年、ローマ皇帝コンスタンティウス2世はインド人テオフィロスを使節として派遣し、ヒムヤル人をキリスト教に改宗させようと試みたが、現地のユダヤ教徒の抵抗にあったとされる。いくつかのヘブライ語とサバア語の碑文には、イスラエルの民を助け、力を与えたとして支配王家をユダヤ教の言葉で称賛する内容が見られる。イスラムの伝承によれば、トゥブバ・アブー・カリバ・アスアド王はヤスリブ(後のマディーナ)のユダヤ人を支援するために軍事遠征を行ったとされる。

6世紀初頭、ヒムヤル王ズー・ヌワースはユダヤ教を強信し、ナジュラーンのキリスト教徒を迫害した。これがアクスム王国の介入を招き、525年頃、ヒムヤル王国はアクスム王国によって征服された。アクスムの支配は数十年続いたが、その後サーサーン朝ペルシアが介入し、6世紀末にはイエメンはペルシアの属州となった。この古代南アラビア文明の終焉は、マアリブダムの決壊(時期については諸説あり)とも象徴的に結び付けられることがある。ダムの荒廃は、灌漑システムの崩壊と農地の砂漠化を招き、多くの部族がアラビア半島各地へ移住する原因となったと言われる。

3.2. 中世

中世のイエメンは、イスラム教の伝播とそれに伴う新たな王朝の興亡、そして外部勢力との複雑な関係によって特徴づけられる。この時代、イエメンはインド洋交易の要衝として、またイスラム文化の一中心地として独自の発展を遂げた。

3.2.1. イスラム教の伝播と初期王朝

7世紀初頭、イスラム教の預言者ムハンマドは、従兄弟のアリー・イブン・アビー・ターリブをサナアとその周辺地域に派遣し、イスラム教への改宗を促した。当時、イエメンはアラビア半島で最も進んだ地域の一つであり、バヌー・ハムダーン族などが初期にイスラム教を受け入れた部族として知られる。ムハンマドはまた、ムアーズ・イブン・ジャバルを現在のタイズに近いアル=ジャナドに派遣し、各部族長に使者を送った。ヒムヤル王国を含む主要な部族は、630年から631年頃の「使節の年」にマディーナに使節団を派遣した。アンマール・イブン・ヤーセル、アブー・ムーサー・アル=アシュアリーなど、多くのイエメン人が630年以前にイスラム教徒となっていた。

イスラム教の初期拡大において、イエメンの部族はエジプト、イラク、ペルシャ、レヴァント、アナトリア、北アフリカ、シチリア、アンダルスへの征服活動で極めて重要な役割を果たした。正統カリフ時代を通じてイエメンは安定していた。ウマイヤ朝時代には、イエメン出身の部族、特にキンダ族などがシリアに定住し、王朝の支配体制確立に貢献した。

イスラム教伝播後、イエメンではいくつかの地方王朝が興亡した。818年頃には、ズィヤード朝がティハーマ地方のザビードを拠点に成立し、現在のサウジアラビア南部のハリーからアデンに至る地域を支配した。ズィヤード朝は名目上アッバース朝に従属したが、事実上独立して統治した。また、高地地方ではヒムヤル系のユーフィール朝がサアダからタイズに至る地域を支配した。一方、ハドラマウト地方はイバード派の拠点となり、バグダードのアッバース朝への忠誠を拒否した。

893年、ザイド派(シーア派の一派)の初代イマームであるヤフヤー・イブン・アル=フサイン(アル=ハーディー・イラー・アル=ハック)がイエメン北部のサアダに到着した。彼はメディナから招かれ、部族間の紛争を調停する役割を担った宗教的指導者であり裁判官であった。ヤフヤーは現地の部族民にその教えを広め、徐々に高地地方にザイド派の影響力を拡大した。特にハーシド族とバキール族は彼の権威を受け入れ、後に「イマーム国家の双翼」として知られるようになった。897年、ヤフヤーはザイド派イマーム国家を樹立した。

3.2.2. 主要王朝と外部勢力の角逐

11世紀半ば、高地北部にイスマーイール派のスライフ朝(1047年 - 1138年)が興った。創始者のアリー・アル=スライフは、1060年にザビードを征服し、ナジャフ朝の支配者を殺害した。1063年までには大イエメンを征服し、その後ヒジャーズに進軍してメッカを占領した。アリー・アル=スライフの妻アスマー・ビント・シハーブは夫と共にイエメンを統治し、金曜礼拝の説教(フトバ)は夫妻両名の名で行われた。これはイスラム教伝来以来、アラブ女性としては稀有な栄誉であった。アリー・アル=スライフは1084年にメッカへ向かう途上で殺害された。息子のアル=ムカッラムはザビードを攻撃し、その後アデンを統治するためにズライ朝を据えた。アル=ムカッラムは1087年に引退し、妻のアルワ・アル=スライフに権力を譲った。女王アルワは首都をサナアから中央イエメンのジブラに移し、イスマーイール派の宣教師をインドに派遣した。アルワ女王は1138年に亡くなるまで安定した治世を続け、「小シバの女王」(バルキス・アル=スグラー)として記憶されている。

アルワ女王の死後、イエメンは宗教的対立を背景に5つの小王朝に分裂した。この混乱期に、エジプトでファーティマ朝を打倒したアイユーブ朝のサラディンは、1174年に弟のトゥーラーン・シャーをイエメンに派遣し、征服させた。トゥーラーン・シャーはザビードとアデンを占領し、1189年までにはサナアもアイユーブ朝の支配下に置いた。アイユーブ朝は南部および中央イエメンで安定した支配を築いたが、北部山岳地帯のザイド派勢力を完全に制圧することはできなかった。ザイド派イマーム、アブドゥッラー・イブン・ハムザは1197年にイマーム位を宣言し、アイユーブ朝と戦った。アイユーブ朝の支配は13世紀初頭には弱体化した。

1229年、アイユーブ朝の総督代理であったウマル・イブン・ラスールがラスール朝(1229年 - 1454年)を創始した。ラスール朝はザビードとタイズを首都とし、特にスンナ派のシャーフィイー学派を奨励したため、タイズとザビードはイスラム学術の中心地として栄えた。ラスール朝の王侯は学識豊かで、天文学、医学、農業、系譜学など多岐にわたる分野で著作を残した。しかし、エジプトのマムルーク朝とはヒジャーズの支配権やカアバ神殿のキスワ提供権を巡って対立した。王朝末期には後継者争いや部族反乱、ザイド派イマームとの消耗戦により弱体化し、1454年に地元のターヒル族によってターヒル朝(1454年 - 1517年)が成立した。

ターヒル朝は学校、モスク、灌漑水路、貯水槽、橋などを建設し、特に1504年に建設されたラダーアのアミリヤ・マドラサが知られている。しかし、ターヒル朝はザイド派イマームを抑えることも、外部からの攻撃を防ぐこともできず弱体であった。マムルーク朝はターヒル朝の富に目をつけ、ザイド派イマーム、アル=ムタワッキル・ヤフヤー・シャラフ・アッディーンの支援を得てターヒル朝の領土の大部分を征服したが、アデン攻略には失敗した(1517年)。マムルーク朝の勝利は短命に終わり、オスマン帝国がエジプトを征服し、最後のマムルーク朝スルタンをカイロで処刑した。一方、16世紀初頭にはポルトガルがインド洋交易への影響力を強め、1513年にはアフォンソ・デ・アルブケルケ率いるポルトガル艦隊がアデンを攻撃したが失敗し、ソコトラ島を一時占領した。

3.3. 近代

近代のイエメンは、オスマン帝国の再支配とヨーロッパ列強、特にイギリスの進出という二重の外部圧力にさらされた。これに対し、イエメン内部ではザイド派イマームを中心とする抵抗運動が続き、最終的にはイエメン王国(ムタワッキル王国)の成立と独立へと繋がった。この時代は、イエメンが国際的な勢力争いの舞台となり、国内の政治・社会構造が大きく変動した時期であった。

3.3.1. オスマン帝国の再支配とイギリスによる南部占領

オスマン帝国は、16世紀に一度イエメンを支配下に置いたが、ザイド派イマームを中心とするイエメン人の抵抗により撤退していた。しかし19世紀半ば、エジプトのムハンマド・アリー朝の勢力拡大やヨーロッパ列強の紅海地域への関心の高まりを受け、オスマン帝国は再びイエメンへの影響力確保に乗り出した。1849年、オスマン帝国はティハーマ地方を再占領し、1872年にはサナアを攻略してイエメン州(イエメン・ウィラーヤ)を設置した。オスマン帝国はタンジマート改革をイエメンにも適用しようと試みたが、ザイド派部族からは異端視され、各地で反乱が頻発した。

一方、南部ではイギリスがインドへのルート確保のため、紅海の要衝であるアデンに関心を寄せていた。1839年、イギリス東インド会社はアデンを占領し、イギリスの直轄植民地とした。その後、イギリスはアデン周辺の首長国と保護条約を締結し、アデン保護領を形成していった。これにより、イエメンはオスマン帝国支配下の北部とイギリス支配下の南部に事実上分断された。

3.3.2. イエメン王国の成立と列強の角逐

オスマン帝国の支配に対し、ザイド派イマームを中心とする抵抗運動は根強く続いた。特に20世紀初頭、イマーム・ヤヒヤー・ムハンマド・ハミードゥッディーンは大規模な反乱を指導し、オスマン帝国に大きな損害を与えた。1911年、オスマン帝国はイマーム・ヤヒヤーとの間でダーアン条約を締結し、北部山岳地帯におけるイマームの自治権を認めた。

第一次世界大戦でオスマン帝国が敗北すると、1918年にイマーム・ヤヒヤーはイエメンの完全独立を宣言し、イエメン・ムタワッキル王国(通称イエメン王国)を樹立した。イマーム・ヤヒヤーは近代化政策を一部で進めつつも、鎖国的な政策を維持し、部族勢力とのバランスを取りながら統治を行った。

この時期、イギリスは南部のアデン保護領における支配を強化し、イタリアも紅海沿岸地域への影響力拡大を狙っていた。イエメン王国は、イギリスとの間で国境問題を抱え、特にイギリスが支援する南部部族との間で紛争が絶えなかった。1934年にはサウジアラビアとの間でサウジ・イエメン戦争が勃発し、アシール、ナジュラーン、ジャイザーンといった地域がサウジアラビア領となった。

イマーム・ヤヒヤーの統治は保守的であり、国内の改革派やリベラル勢力からは不満が高まっていた。第二次世界大戦後、アラブ世界でナショナリズムが高揚する中で、イエメン王国も国際社会との関係を模索し始めたが、国内の政治的緊張は依然として続いていた。

3.4. 現代

現代のイエメンは、南北分断から統一、そして終わりの見えない内戦と深刻な人道危機へと続く激動の時代を経験している。冷戦の影響、地域大国の介入、国内の複雑な部族・宗派対立、そして「アラブの春」以降の民主化要求の高まりが、この国の運命を大きく左右してきた。これらの出来事は、イエメン国民の人権、民主主義の発展、社会の安定に深刻な影響を与え続けている。

3.4.1. 南北分断と統一

1962年、北イエメンで軍事クーデターが発生し、イマームを中心とする王政が打倒され、エジプトのナーセル政権の支援を受けたイエメン・アラブ共和国(北イエメン)が成立した。しかし、王党派はサウジアラビアやヨルダンの支援を受けて抵抗し、北イエメン内戦(1962年-1970年)が勃発した。この内戦は、エジプト軍の介入と撤退を経て、最終的に共和制の確立で終結した。

一方、南部では、イギリスの支配下にあったアデン植民地とアデン保護領で反英独立運動が高揚した。1967年、イギリスは撤退し、イエメン人民民主共和国(南イエメン)が独立した。南イエメンはアラブ世界で唯一のマルクス・レーニン主義を掲げる社会主義国家となり、ソビエト連邦など東側諸国と緊密な関係を築いた。

南北イエメンは、イデオロギーの違いから対立することもあったが(1972年、1979年に武力衝突)、共通のアラブ民族意識や経済的必要性から統一の機運も存在した。冷戦終結の国際情勢の変化も後押しとなり、1990年5月22日、両国は合意に基づき統一し、イエメン共和国が成立した。北イエメンのアリー・アブドッラー・サーレハ大統領が統一イエメンの初代大統領に、南イエメンのアリー・サーリム・アル=ビード書記長が副大統領に就任した。

3.4.2. 統一後の内戦と政治不安

1990年の南北統一は多くの期待を集めたが、旧南北間の権力配分や経済政策を巡る対立がすぐに表面化した。旧南イエメンの指導者たちは、統一後の政治・経済運営において北側が主導権を握り、南側の利益が軽視されていると不満を募らせた。1993年の議会選挙後、この対立はさらに深刻化し、1994年5月、副大統領アリー・サーリム・アル=ビードを中心とする旧南イエメン勢力がイエメン民主共和国の再独立を宣言し、1994年イエメン内戦が勃発した。しかし、国際的な支持を得られなかった南側勢力は、約2ヶ月でサーレハ大統領率いる北側政府軍に鎮圧された。この内戦は統一後のイエメン社会に深い亀裂を残し、南部の分離独立運動の火種となった。

内戦終結後、アリー・アブドッラー・サーレハ大統領は権力基盤を強化し、長期政権を築いた。しかし、その政権運営は縁故主義や腐敗が蔓延し、国民の不満は高まっていった。特に、石油資源からの収益が一部の特権階級に集中し、貧富の差が拡大したことは、社会不安を増大させる要因となった。また、2000年代に入ると、アラビア半島のアルカーイダ(AQAP)などのイスラム過激派組織がイエメン国内で活動を活発化させ、治安は悪化した。サーレハ政権はアメリカの「対テロ戦争」に協力する一方で、国内の過激派勢力を十分に抑え込むことができず、政治不安はますます深まった。これらの状況は、イエメンにおける民主主義の定着を妨げ、人権侵害を助長し、社会の進歩を遅らせる結果となった。

3.4.3. 2011年革命と現在進行中の内戦

2010年末から中東・北アフリカ地域で広がった「アラブの春」は、2011年初頭にイエメンにも波及した。

長年のアリー・アブドッラー・サーレハ政権下での貧困、失業、汚職、そして大統領任期制限撤廃を目的とした憲法改正計画に対する国民の不満が爆発し、大規模な反政府デモ(2011年イエメン騒乱)へと発展した。当初、デモは平和的に行われたが、治安部隊による弾圧で多数の死傷者が出ると、状況は緊迫化した。有力部族や軍の一部も反政権側に転じ、サーレハ大統領は国際的な圧力を受けて湾岸協力会議(GCC)の調停案を受け入れ、2011年11月に退陣した。

サーレハ退陣後、副大統領だったアブド・ラッボ・マンスール・ハーディーが2012年2月の大統領選挙(信任投票)で暫定大統領に就任した。ハーディー政権は新憲法制定や国民対話を通じて国の再建を目指したが、多くの困難に直面した。旧体制派の抵抗、南部の分離独立運動、アラビア半島のアルカーイダ(AQAP)のテロ活動に加え、北部を拠点とするザイド派(シーア派の一派)の武装勢力フーシ派(アンサール・アッラー)が急速に台頭した。フーシ派は中央政府の弱体化や宗派間の不公平を訴え、勢力を拡大。2014年9月には首都サナアを武力で掌握し、ハーディー大統領と内閣は事実上軟禁状態に置かれた。

2015年1月、ハーディー大統領と内閣は総辞職したが、ハーディーはその後サナアを脱出し、南部のアデンを臨時首都としてフーシ派の行動をクーデターと非難し、正統な大統領としての地位を主張した。フーシ派は2月に革命委員会による暫定統治を宣言。これに対し、サウジアラビアはイランがフーシ派を支援しているとして警戒を強め、2015年3月、ハーディー政権支援を名目にアラブ首長国連邦などスンニ派諸国と共に連合軍を結成し、イエメンへの軍事介入(空爆)を開始した。

これにより、イエメンは本格的な内戦に突入した。

この内戦は、フーシ派・旧サーレハ軍(後にサーレハはフーシ派と対立し2017年に殺害された)と、ハーディー政権・サウジ主導連合軍・南部独立派勢力などが複雑に入り乱れて戦う多角的な紛争へと発展した。戦闘の激化は、数十万人の死者(直接の戦闘と間接的な原因を含む)を出し、数百万人が家を追われ、国民の大多数が食糧不足、医療崩壊、コレラなどの感染症の蔓延といった深刻な人道危機に直面している。特に子供たちの栄養失調や死亡率は悲惨な状況にある。国際社会による和平仲介の試みは何度も行われたが、恒久的な停戦や政治的解決には至っていない。この内戦は、単なる国内紛争に留まらず、サウジアラビアとイランの地域覇権争いの代理戦争の様相も呈しており、国際的な関与が事態をさらに複雑化させている。

3.4.4. 最近の国際情勢の影響

イエメン内戦は、地域大国であるサウジアラビアとイランの代理戦争の様相を呈しており、両国の関係がイエメン情勢に大きな影響を与えている。サウジアラビアは国際的に承認されたイエメン政府を支援し、フーシ派に対抗するための軍事介入を主導している。一方、イランはフーシ派を支援しているとされ、この対立が内戦を長期化させる一因となっている。オマーンは中立的な立場をとり、和平交渉の仲介役を担うこともある。

国際連合(UN)は、特使を派遣するなどして和平努力を続けているが、紛争当事者間の不信感や外部勢力の思惑が絡み合い、目立った成果は上がっていない。国際社会は、イエメンの深刻な人道危機に対して支援を行っているが、戦闘や封鎖により支援物資の搬入が困難な状況が続いている。

2023年10月に発生した2023年パレスチナ・イスラエル戦争は、イエメン情勢にも新たな影響を及ぼした。フーシ派は、パレスチナとの連帯を掲げ、イスラエルやイスラエル関連船舶、さらには紅海を航行する商業船舶への攻撃を開始した(紅海危機)。これに対し、アメリカ合衆国やイギリスなどは、紅海の航行の自由を守るためとして、イエメン国内のフーシ派関連施設への軍事攻撃(2024年のイエメンへのミサイル攻撃)を行うなど、緊張が一段と高まっている。フーシ派の行動は、国際的な海上交通の要衝であるバブ・エル・マンデブ海峡の安全保障にも影響を与え、世界のサプライチェーンへの懸念も生じている。これらの最近の国際情勢の変化は、既に複雑化しているイエメン内戦の解決をさらに困難にし、人道状況の悪化を招く可能性が指摘されている。各関係国は、それぞれの戦略的利益と地域の安定、そして深刻な人道問題への対応という難しい課題に直面している。

4. 地理

イエメンはアラビア半島の南西端に位置し、面積は約52.80 万 km2である。北はサウジアラビア、北東はオマーンと国境を接し、西は紅海、南はアデン湾とアラビア海に面している。ジブチ、エリトリア、ソマリアとは紅海およびアデン湾を挟んで海上境界線を共有する。ソコトラ島など、多数の島々も領有しており、これらは本土とは異なる独自の生態系を持つ。

4.1. 地形と気候

イエメンの地形は大きく4つの地域に分けられる。

1. ティハーマ平野:紅海沿岸に広がる非常に乾燥した平坦な海岸平野。「熱い土地」を意味し、高温多湿である。多くの潟湖が存在し、マラリア蚊の繁殖に適した湿地帯となっている。三日月形の砂丘が広がる。高地からの河川は海に到達する前に蒸発するが、豊富な地下水をもたらし、農業に利用されている。

2. 西部山岳地帯:ティハーマ平野から急峻な崖で続く山岳地帯。食糧需要を満たすために大規模な棚田が作られている。アラビア半島で最も降水量が多く、タイズでは年間約760 mm、イッブでは1000 mmを超える。日中の気温は高いが、夜間は急激に低下する。

3. 中央高地:標高2000 mを超える広大な高原地帯。雨蔭の影響で西部山岳地帯より乾燥しているが、雨季には十分な降雨があり、広範な農耕が行われている。貯水により灌漑が行われ、小麦や大麦が栽培される。首都サナアはこの地域にある。イエメンおよびアラビア半島全体の最高峰であるナビー・シュアイブ山(標高約3666 m)もこの地域に位置する。

4. ルブアルハリ砂漠東部:東部に広がるルブアルハリ砂漠の一部で、標高は概ね1000 m以下と低く、降雨はほとんどない。主にベドウィンによるヒトコブラクダの遊牧が行われている。

気候は地域によって大きく異なり、海岸部は高温多湿な砂漠気候(BWh, BWk)、山岳地帯は比較的降雨があり温和なステップ気候(BSh, BSk)や亜熱帯高地気候(Cwb)が見られる。イエメンは世界で最も水資源が逼迫している国の一つであり、地下水の過剰な汲み上げによる水位低下や、カート栽培による水消費量の増大が深刻な問題となっている。

4.2. 生物多様性

イエメンは、その多様な地形と気候を反映し、豊かな生物多様性を有する。特にインド洋に浮かぶソコトラ島は、隔絶された環境により独自の進化を遂げた動植物が多く生息・生育し、「インド洋のガラパゴス」とも称される。

イエメン本土では、海岸平野、山岳地帯、砂漠地帯といった異なる環境に応じて様々な生態系が見られる。ティハーマ平野では乾燥に強い植物や、マングローブ林が一部に存在する。西部山岳地帯は比較的降雨に恵まれ、多様な植物相が見られ、アラビアヒョウなどの希少な哺乳類も生息するとされる。東部の高地や砂漠地帯には、乾燥に適応した動植物が分布する。

ソコトラ島は、その生物地理学的な重要性から2008年にユネスコの世界遺産(自然遺産)に登録された。島内には、奇妙な形状で知られるリュウケツジュ(竜血樹)や、ボトルツリー(砂漠のバラの近縁種)など、多くの固有種が生育している。鳥類、爬虫類、昆虫類、陸産貝類などにも固有種が多く、その割合は極めて高い。例えば、ソコトラ島に自生する825種の植物のうち37%、爬虫類の90%、陸産貝類の95%が固有種であるとされる。また、192種の鳥類、253種のサンゴ、730種の沿岸魚類、300種のカニ・エビ類が生息している。島民はソコトラ語という独自の言語を話す。

イエメンの生物多様性は、過放牧、森林伐採、都市化、そして近年の内戦による環境破壊や密猟の脅威にさらされている。特にソコトラ島では、外来種の侵入や気候変動の影響も懸念されており、その貴重な生態系の保全が喫緊の課題となっている。イエメンには、アラビア半島沿岸霧砂漠、ソコトラ島乾燥低木地、南西アラビア山麓サバンナ、南西アラビア山地森林地帯、アラビア砂漠、紅海ヌボ・シンディア熱帯砂漠・半砂漠という6つの陸上エコリージョンが存在する。

5. 政治

イエメンの政治は、長年にわたる不安定と紛争、特に2014年末から続く大規模な内戦により、極めて複雑かつ流動的な状況にある。名目上は共和制であり、大統領を元首とする両院制の議会を持つ立憲国家であるが、実際には複数の勢力が支配権を争い、統一された実効的な統治機構は存在しない。この状況は、イエメンにおける民主主義の発展、人権の保障、法の支配といった基本的な価値観を著しく損なっている。

5.1. 統治機構と体制

1991年に制定され、その後数回改正された憲法に基づき、イエメンは大統領を元首とし、首相が政府の長を務める共和制国家である。

議会は両院制で、国民の直接選挙で選ばれる代議院(301議席)と、大統領が任命する諮問評議会(111議席)で構成される。大統領の任期は7年、代議院議員の任期は6年と定められている。18歳以上の国民に選挙権が与えられるが、被選挙権はイスラム教徒に限定される。

しかし、2011年の「アラブの春」以降の政治的混乱と、2014年末からのフーシ派による首都サナア掌握およびその後の内戦激化により、この憲法に基づく統治機構は事実上機能不全に陥っている。国際的に承認されている政府(アブド・ラッボ・マンスール・ハーディー前大統領から2022年に権限を移譲された大統領指導評議会が主導)は、サウジアラビアの支援を受け、主に南部のアデンを臨時首都としている。一方、フーシ派はサナアを中心に北部を実効支配し、独自の統治機構(最高政治評議会など)を運営している。さらに、南部ではアラブ首長国連邦(UAE)の支援を受ける南部暫定評議会(STC)が分離独立を主張し、一定地域を支配下に置いている。

このように、イエメンは複数の統治機構が並立し、それぞれが領土と権力を争う分裂状態にある。この状況は、国の統一性、法の支配、そして国民の基本的な権利と安全を著しく脅かしており、民主的な政治プロセスの回復は極めて困難な課題となっている。内戦は、政治エリート間の権力闘争、地域的・部族的な対立、宗派間の緊張、そして外部勢力の介入が複雑に絡み合った結果であり、その解決には包括的かつ持続的な和平努力が不可欠である。

5.2. 主要政治勢力

現在のイエメンにおける主要な政治・軍事勢力は、内戦の構図を反映して複雑に分立している。

1. フーシ派(アンサール・アッラー):北部を拠点とするザイド派(シーア派の一派)の武装政治勢力。2014年に首都サナアを武力で掌握し、イエメン北部を中心に広範囲を実効支配している。最高政治評議会を事実上の統治機関とする。イデオロギー的には反米・反イスラエルを掲げ、イランから支援を受けているとされる。中央集権的な統治を目指し、サーレハ元大統領派と一時同盟したが、後に決裂した。

2. 国際的に承認された政府(大統領指導評議会):2012年にアリー・アブドッラー・サーレハ大統領の退陣を受けて発足したアブド・ラッボ・マンスール・ハーディー政権の後継組織。2022年4月、ハーディー前大統領が権限をラシャード・アル=アリーミー議長率いる大統領指導評議会に移譲した。サウジアラビアを拠点とし、南部のアデンを臨時首都としている。サウジアラビア主導の連合軍の支援を受けてフーシ派と戦っているが、国内における影響力は限定的である。

3. 南部暫定評議会(STC):イエメン南部の分離独立を目指す政治・軍事勢力。1990年の南北統一以前の南イエメンの再独立を目標とする。アラブ首長国連邦(UAE)の強い支援を受けており、アデンを含む南部の一部地域を支配下に置いている。国際的に承認された政府とは協力関係と緊張関係を繰り返している。

4. ターリク・サーレハ指揮下の勢力(国民抵抗軍など):故アリー・アブドッラー・サーレハ元大統領の甥であるターリク・サーレハが率いる軍事勢力。主に紅海沿岸部で活動し、UAEの支援を受けているとされる。フーシ派と敵対しており、国際的に承認された政府側と共闘することもある。

5. アル=イスラ党:スンニ派イスラム主義を掲げる主要政党。伝統的にサウジアラビアと繋がりが深い。ハーディー政権を支持する一方で、南部暫定評議会とは対立関係にある。

6. アラビア半島のアルカーイダ(AQAP)およびISIL関連勢力:内戦による混乱に乗じて、イエメン国内の一部地域、特に中部から南部にかけての山岳地帯や無政府状態の地域で活動を続けるイスラム過激派組織。全ての主要勢力と敵対している。

これらの勢力は、それぞれ異なるイデオロギー、目標、支配地域を持ち、複雑な同盟関係や敵対関係を形成しながら内戦を継続している。この分裂状態が、イエメンの政治的安定と国民生活の再建を著しく困難にしている。

5.3. 対外関係

イエメンの対外関係は、進行中の内戦とそれに伴う地域的・国際的な対立によって極めて複雑な様相を呈している。

主要な周辺国との関係では、北に国境を接するサウジアラビアが最も大きな影響力を持つ。サウジアラビアは、イランの影響下にあるとされるフーシ派の台頭を安全保障上の脅威と捉え、2015年から国際的に承認されたイエメン政府を支援する形で軍事介入を主導している。この介入は、空爆による民間人の犠牲や人道状況の悪化を招き、国際的な批判も受けている。東に国境を接するオマーンは、伝統的に中立的な外交政策をとり、イエメン内戦においては紛争当事者間の対話や人道支援のルート確保において独自の役割を果たそうとしている。

イランは、シーア派の一派であるフーシ派を支援していると広く見なされており、サウジアラビアとの間でイエメンを舞台とした代理戦争を展開していると指摘される。この対立は、中東地域全体の緊張を高める要因の一つとなっている。

国際連合(UN)は、イエメン内戦の和平調停と人道支援において中心的な役割を担おうとしている。UN特使が紛争当事者間の交渉を仲介し、停戦合意や人質交換などが試みられてきたが、恒久的な和平には至っていない。アラブ連盟もイエメン情勢に関与しているが、加盟国間の足並みの乱れから強い影響力を行使できていない。

アメリカ合衆国やイギリスなどの西側諸国は、伝統的にイエメン政府との間で安全保障協力を行ってきたが、内戦後はサウジアラビア主導の連合軍を支援する一方で、人道状況への懸念も表明している。特に、紅海における航行の自由確保は国際社会共通の関心事であり、フーシ派による商船攻撃は新たな軍事緊張を生んでいる。

内戦の長期化は、イエメン国民に甚大な被害をもたらしており、国際社会からの人道支援が不可欠となっている。しかし、戦闘やアクセス制限により支援活動は困難を極めている。対外関係においては、紛争当事者の正当性、人道危機への対応、地域全体の安定といった多層的な問題が絡み合い、国際社会は難しい対応を迫られている。特に、外部からの武器供与や軍事支援が紛争を長引かせ、民間人の犠牲を増やしているとの批判があり、関係国には人権と国際人道法の遵守が強く求められている。

5.4. 軍事

イエメンの軍事情勢は、2014年末からの内戦により国家としての統一された軍隊が事実上崩壊し、複数の武装勢力が割拠する極めて複雑な状況にある。

名目上、イエメン共和国軍は陸軍(共和国防衛隊を含む)、海軍(海兵隊を含む)、空軍(防空軍を含む)から構成される。内戦前、軍の総兵力は約40万人(特に徴集兵を含む)とされ、サウジアラビアに次いでアラビア半島で2番目の規模であった。2007年には徴兵制が再導入された。しかし、内戦勃発以降、国軍は忠誠対象によって分裂した。

現在の主要な軍事勢力は以下の通りである。

1. 国際的に承認された政府(大統領指導評議会)側の軍隊:アブド・ラッボ・マンスール・ハーディー前大統領に忠誠を誓っていた旧国軍の一部や、新たに徴兵・編成された部隊。サウジアラビア主導の連合軍から装備供与、訓練、航空支援などを受けている。主に南部や東部の一部地域で活動しているが、指揮系統の統一性や士気、実戦能力には課題があるとされる。

2. フーシ派(アンサール・アッラー)側の軍隊:旧国軍の一部(特にアリー・アブドッラー・サーレハ元大統領に忠誠を誓っていた部隊が合流)と、フーシ派の民兵組織から成る。首都サナアを含む北部山岳地帯を中心に強力な支配地域を持つ。弾道ミサイルやドローンなど、イランから技術供与を受けたとされる兵器を保有・使用し、サウジアラビア領内や紅海上の船舶への攻撃も行っている。ゲリラ戦術に長け、高い戦闘継続能力を示す。

3. 南部暫定評議会(STC)側の軍隊(南部軍):南部の分離独立を目指す勢力で、UAEの強力な支援を受けている。アデンなど南部主要都市で影響力を持ち、独自の軍事組織を有する。ハーディー政権側とは協力と対立を繰り返している。

4. その他の民兵組織:上記以外にも、部族ごとの民兵組織や、ターリク・サーレハ(故サーレハ元大統領の甥)が率いる「国民抵抗軍」など、様々な規模・目的の武装集団が存在し、特定の地域で活動している。これらの勢力も、UAEなど外部からの支援を受けている場合がある。

内戦において、各勢力は外部からの武器供与や軍事顧問の派遣、資金援助を受けており、これが紛争を長期化・複雑化させる大きな要因となっている。また、アラビア半島のアルカーイダ(AQAP)やISIL関連勢力も、内戦による権力の空白に乗じて活動を続けており、治安を一層悪化させている。軍事力の断片化と外国勢力の介入は、イエメンの国家主権と領土一体性を著しく損ない、国民の安全を脅かしている。

5.5. 人権状況

イエメンにおける人権状況は、長年の政治不安と貧困、そして特に2015年以降の内戦激化により、壊滅的なレベルにまで悪化している。紛争の全ての当事者による国際人道法および国際人権法の深刻な違反が、国際機関や人権団体によって多数報告されている。

1. 民間人の保護:空爆、砲撃、地雷などにより、多数の民間人が死傷している。特に、市場、病院、学校、住宅地といった民間施設への攻撃が繰り返され、国際的な非難を浴びている。サウジアラビア主導の連合軍による空爆、フーシ派による無差別砲撃や地雷の使用などが主な原因として挙げられる。

2. 表現・報道の自由の抑圧:ジャーナリスト、活動家、人権擁護家に対する脅迫、恣意的逮捕、強制失踪、拷問、殺害が横行している。各支配地域でメディアは厳しく統制され、批判的な報道はほぼ不可能に近い。

3. 恣意的拘束、強制失踪、拷問:対立する勢力によって、敵対者と見なされた個人が法的根拠なく拘束され、劣悪な環境の拘禁施設に長期間収容されるケースが後を絶たない。拷問や虐待の報告も多数あり、死に至るケースも少なくない。

4. 女性と児童の権利:女性は、紛争下で特に脆弱な立場に置かれ、性的暴力、児童婚の増加、教育や医療へのアクセスの困難に直面している。児童兵の徴用も深刻な問題であり、フーシ派を含む複数の勢力によって行われている。また、女児の最低結婚年齢に関する法律が存在せず、幼い少女が強制的に結婚させられる事例が後を絶たない。

5. 人道危機と経済的権利:内戦による経済の崩壊、食糧・水・燃料の不足、医療システムの麻痺は、国民の生存権を脅かしている。数百万人が飢餓の危機に瀕し、栄養失調やコレラなどの予防可能な病気で多くの命が失われている。人道支援活動も、アクセス制限や攻撃により著しく妨げられている。

6. 少数派と脆弱な立場の人々:宗教的少数派(バハーイー教徒、キリスト教徒、ユダヤ教徒など)、アフリカ系移民・難民(特にソマリアから)、国内避難民、障害者などは、差別や暴力、基本的なサービスへのアクセスの欠如といった多重の困難に直面している。

7. 法の支配の欠如:司法制度は機能不全に陥り、不処罰の文化が蔓延している。人権侵害の加害者が責任を問われることは稀であり、被害者の救済もほとんど行われていない。

国際社会は、国連人権理事会を通じて調査団を派遣するなど、人権侵害の実態解明と責任追及を試みているが、紛争当事故者や関係国の非協力により、その活動は困難を極めている。イエメンにおける人権状況の改善は、紛争の終結と持続的な和平の確立、そして法の支配と民主的な統治機構の再建が不可欠である。

5.6. 行政区画

イエメン共和国の公式な行政区画は、21の県(محافظةムハーファザアラビア語)と、首都サナアを含む1つの首都区(أمانة العاصمةアマーナト・アル=アーシマアラビア語)から構成される。2013年12月には、ハドラマウト県の一部であったソコトラ島とその周辺島嶼が分離し、新たにソコトラ県が設置されたため、実質的には22の行政単位となっている。

各県はさらに地区(مديريةムディーリーヤアラビア語)に分かれ、その数は全国で333地区ある。地区はさらに準地区、そして村へと細分化される(2001年時点で2,210準地区、38,284村)。

過去には、国内の地域的・政治的なバランスを取るため、また南部の分離独立運動への対応として、連邦制の導入が議論された。2014年には、憲法起草委員会がイエメンを6つの連邦区(北部4区、南部2区、首都サナアはどの区にも属さない特別区)に再編する案を提示した。しかし、この案はフーシ派などの反発を招き、その後の内戦激化の一因となった。

現在の内戦下においては、これらの公式な行政区画は名目上のものとなりつつあり、各地域は実質的に異なる政治・軍事勢力によって支配されている。

- フーシ派:首都サナア、サアダ県、アムラーン県、アル=マフウィート県、ザマール県、イッブ県、フダイダ県、ライマ県など北部・西部を中心に支配。

- 国際的に承認された政府(大統領指導評議会):アデン県(南部暫定評議会と共同または競合)、ハドラマウト県、マアリブ県、シャブワ県、アル=マフラ県など南部・東部の一部を支配。

- 南部暫定評議会(STC):アデン県、ラヒジュ県、ダーリウ県、アビヤン県など南部を中心に強い影響力を持つ。

- その他の勢力:アル=バイダー県やジャウフ県などでは、複数の勢力が支配を争っている。

このように、公式な行政区画と実際の支配状況との間には大きな乖離があり、イエメンの領土的一体性は著しく損なわれている。

以下は、イエメンの主要な県の一覧である(アルファベット順、首都区を含む)。

1. アデン ('Adan)

2. アビヤン (Abyan)

3. アムラーン ('Amran)

4. アル=バイダー (Al Bayda')

5. アル=ジャウフ (Al Jawf)

6. アル=フダイダ (Al Hudaydah)

7. アル=マフウィート (Al Mahwit)

8. アル=マフラ (Al Mahrah)

9. サナア (Amanat Al Asimah) - 首都区

10. ダーリウ (Ad Dali')

11. ザマール (Dhamar)

12. ハドラマウト (Hadramaut)

13. ハッジャ (Hajjah)

14. イッブ (Ibb)

15. ラヒジュ (Lahij)

16. マアリブ (Ma'rib)

17. ライマ (Raymah)

18. サアダ (Sa'dah)

19. サナア(県) (Sana'a Governorate)

20. シャブワ (Shabwah)

21. ソコトラ (Socotra)

22. タイズ (Ta'izz)

6. 経済

イエメン経済は、長年にわたる政治的不安定、紛争、そして構造的な問題により、中東地域で最も脆弱な経済の一つである。特に2015年以降の内戦は経済活動に壊滅的な打撃を与え、深刻な人道危機を引き起こしている。経済発展の過程では、環境問題、労働者の権利、社会的公正への配慮が著しく欠如してきた側面がある。

6.1. 経済概観

内戦以前のイエメンは、国内総生産(GDP)および一人当たり国民所得が低く、後発開発途上国に分類されていた。失業率は高く、特に若年層の雇用機会の欠如は社会不安の一因となっていた。慢性的な貧困が蔓延し、人口の大部分が基本的な生活必需品の確保に苦しんでいた。

2015年以降の内戦は、イエメン経済を事実上の崩壊状態に陥れた。GDPは大幅に縮小し(一部推計では50%以上減少)、インフレが急進し、通貨(イエメン・リヤル)価値は暴落した。サウジアラビア主導の連合軍による海上・航空封鎖や、フーシ派による港湾管理・石油輸出制限は、貿易を著しく阻害し、物資不足と価格高騰を招いた。戦闘によるインフラ破壊(道路、港湾、発電所など)も経済活動の麻痺に拍車をかけた。

国際社会からの人道支援が国民生活を支える重要な要素となっているが、支援額は需要に対して常に不足しており、また支援物資の国内輸送も紛争やアクセス制限により困難を極めている。経済の破綻は、社会サービス(医療、教育、水道など)の供給能力を著しく低下させ、国民の生活環境を極度に悪化させている。特に労働者の権利は無視されがちであり、児童労働や強制労働の問題も報告されている。持続可能な経済復興のためには、紛争の終結と政治的安定、そして包括的な経済再建計画が不可欠であるが、その道のりは極めて険しい。

6.2. 主要産業

イエメン経済は、伝統的に農業と牧畜に依存してきたが、20世紀後半からは石油・天然ガスが国家財政の主要な柱となっていた。しかし、内戦によりこれらの産業は大きな打撃を受けている。

6.2.1. 農業

イエメンの農業は、国土の大部分が乾燥・半乾燥地帯であるため、主に雨水や伝統的な灌漑システムに依存している。主要な農作物は、ソルガム、小麦、大麦などの穀物、野菜、果物(特にマンゴー)、そして換金作物としてカートとコーヒーである。

カートは、覚醒作用のある葉を持つ植物で、イエメン社会で広く嗜好されている。しかし、栽培には大量の水を必要とし、貴重な水資源を圧迫している。また、食糧生産よりもカート栽培が優先されることで、食糧安全保障上の問題も引き起こしている。

イエメン産のコーヒー、特に「モカコーヒー」は世界的に有名で、かつては主要な輸出品であった。伝統的な栽培方法が守られているが、生産量は限定的である。

慢性的な水不足はイエメン農業にとって最大の課題であり、地下水の過剰な汲み上げによる水位低下や塩害が深刻化している。内戦は、農地の荒廃、農業インフラの破壊、農産物流通の停滞、農業労働者の避難などを引き起こし、食糧生産に壊滅的な影響を与えている。結果として、国民の多くが深刻な食糧不足に直面している。

6.2.2. 石油・天然ガス

イエメンは、1980年代から商業的な石油生産を開始し、石油輸出は国家歳入の大きな部分を占めていた。主要な油田はマアリブやシャブワなどに位置する。天然ガスも埋蔵されており、液化天然ガス(LNG)プラントが建設され、輸出も行われていた。

しかし、2015年以降の内戦により、石油・天然ガス生産施設は攻撃対象となり、破壊されたり、支配権が争われたりしている。パイプラインの破壊、港湾からの輸出停止、技術者や労働者の国外退避などにより、生産量は激減した。これにより、国家歳入は大幅に減少し、経済危機をさらに深刻化させている。一部地域では、武装勢力が石油施設を掌握し、その収益を資金源としているとの報告もある。石油・天然ガス資源の管理と公正な分配は、イエメンの将来の安定と復興にとって重要な課題である。

6.2.3. その他産業と貿易

イエメンのその他産業部門としては、漁業、軽工業、そしてかつては観光業が存在した。紅海とアラビア海に面した長い海岸線は、豊かな漁場を提供しており、水産業は伝統的に重要な産業であったが、内戦による安全性の低下や燃料不足、輸出ルートの寸断により大きな影響を受けている。軽工業は、繊維、皮革製品、食品加工などが小規模に行われていたが、経済危機とインフラ破壊により停滞している。観光業は、サナア旧市街やシバームなどの世界遺産、ソコトラ島の独特な自然など、多くの魅力を有していたが、治安の悪化と内戦により事実上消滅状態にある。

貿易については、内戦前は主に原油、コーヒー、乾燥魚、LNGなどを輸出し、食料品、機械類、化学製品などを輸入していた。主要な貿易相手国は、中国、タイ、インド、韓国、EU諸国、アラブ首長国連邦などであった。しかし、内戦と経済封鎖により貿易は大幅に縮小し、特に食料品や医薬品といった生活必需品の輸入が困難となり、人道危機を深刻化させている。貿易収支は大幅な赤字が続いている。

6.3. 水不足と衛生問題

イエメンは、世界で最も水資源が逼迫している国の一つであり、深刻な水不足に直面している。この問題は、国民生活、農業、公衆衛生に壊滅的な影響を及ぼしている。

水不足の主な原因は、地理的な条件(降雨量の少なさ、乾燥した気候)、人口増加、非効率な水利用、そして特にカート栽培における過剰な水消費である。地下水の過剰な汲み上げにより、多くの地域で地下水位が急激に低下し、井戸が枯渇している。首都サナアでは、1970年代には地表から30 mにあった地下水位が、2010年代には1200 mも低下したと報告されている。政府による水資源管理は不十分であり、規制も効果的に行われてこなかった。

内戦は、この水問題をさらに悪化させている。給水・配水インフラ(パイプライン、ポンプ施設、浄水場など)が戦闘や空爆によって破壊され、修理もままならない状況である。燃料不足はポンプの稼働を困難にし、安全な水へのアクセスを一層制限している。多くの人々が汚染された水源に頼らざるを得ず、これがコレラなどの水因性疾患の蔓延を引き起こす主な原因となっている。

劣悪な公衆衛生施設も深刻な問題である。下水処理システムは多くの地域で機能しておらず、未処理の汚水が環境中に放出されている。ゴミ収集も滞っており、衛生環境は極度に悪化している。これらの問題は、感染症のリスクを高め、特に子供たちの健康を脅かしている。国際機関による支援活動が行われているが、資金不足やアクセス制限により、十分な対応ができていないのが現状である。水と衛生の問題は、イエメンの人道危機の中核をなす要素であり、その解決は喫緊の課題である。

7. 社会と人口

イエメンの社会と人口は、長年の政治的混乱、経済的困窮、そして深刻な内戦によって大きな影響を受けている。高い人口増加率、部族社会の構造、宗派間の緊張、そして著しく悪化した人道状況が、この国の社会像を特徴づけている。

7.1. 人口

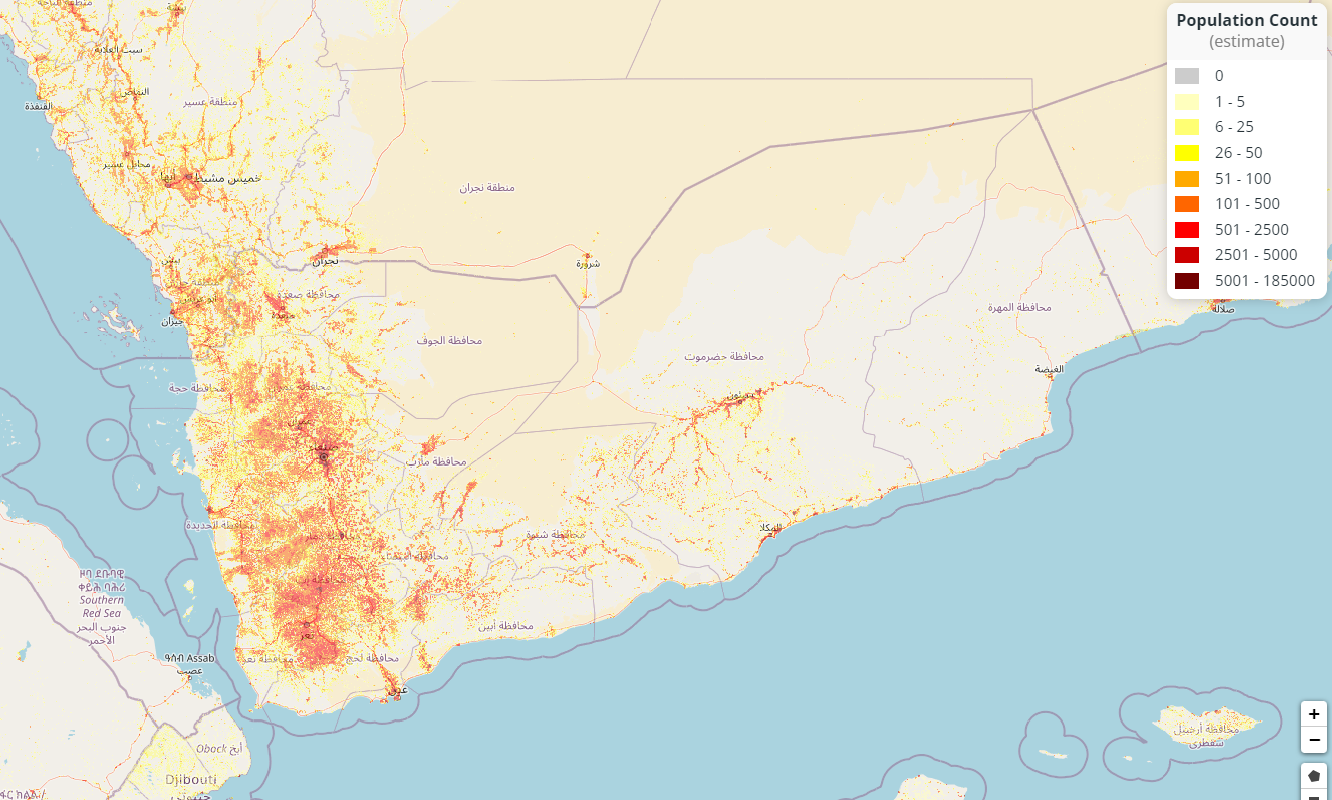

イエメンの人口は、2023年時点で約3400万人と推定されている。人口増加率は依然として高く、若年層(15歳未満)が人口の約46%を占める一方、高齢者(65歳以上)の割合は2.7%と低い、典型的なピラミッド型の人口構成を示している。1950年には約430万人だった人口は、2050年には6000万人に達すると予測されている。高い合計特殊出生率(女性1人当たりの子供の数、2014年時点で4.45人)がこの急激な人口増加の背景にある。

都市化も進行しており、特に首都サナアの人口は1978年の約5万5千人から、21世紀初頭には100万人近くにまで急増した。

2015年以降の内戦は、人口動態に深刻な影響を与えている。戦闘や空爆、経済危機、人道状況の悪化により、数百万人が家を追われ、国内避難民(IDP)となっている。また、国外へ逃れた難民も多数存在する。特に、食糧不足や医療崩壊により、乳幼児死亡率や妊産婦死亡率が悪化している可能性が指摘されている。難民キャンプや避難民が集まる地域では、過密状態や衛生環境の悪化が問題となっている。少数派や脆弱な立場にある集団(例えば、国内の辺境地域に住む人々や、アフリカからの移民・難民)は、これらの人口動態の変化の中でさらに困難な状況に置かれている。

7.2. 民族と言語

イエメンの住民の大多数はアラブ人である。イエメンはアラブ民族およびアラビア語の発祥の地の一つとされ、カフターン族(原アラブ人)はイエメンに起源を持つとされる。アラブの伝承によれば、アブラハムの子イシュマエルはジュルフム族の女性と結婚した。

イエメン社会は部族的な構造が強く残っており、多くの部族が存在する。都市部にはアル=アフダムのような世襲的なカースト集団も存在する。また、少数民族として、アフリカ系(特にソマリアやエチオピアからの移民やその子孫)、ペルシャ系、インド系の人々が存在し、主に南部のアデンやムカッラーなどの都市部に集中している。かつてはユダヤ教を信仰するイエメン・ユダヤ人が独自の文化を持つ sizable なマイノリティを形成していたが、20世紀半ばのイスラエル建国と「魔法の絨毯作戦」により、そのほとんどがイスラエルに移住した。

公用語は現代標準アラビア語であるが、日常生活では地域ごとに多様なアラビア語イエメン方言が話されている。東端のマフラ県やソコトラ島では、アラビア語とは異なる現代南アラビア諸語(メフリ語、ソコトリ語など)が話されている。ソコトリ語は、本土のアラビア語の圧力から隔絶されたソコトラ島で話されており、話者数は1990年の国勢調査で約5万7千人とされている。イエメンは古代南アラビア文字で記された言語の故郷でもあり、ラージヒ語は現存する唯一の古代南アラビア語の系統を引く言語と考えられている。

最も重要な外国語は英語であり、特に旧イギリス保護領であった南部を中心に広く教えられ、話されている。

7.3. 宗教

イエメンの国教はイスラム教であり、国民のほぼ全てがムスリムである。主な宗派構成は、スンナ派が約56.4%(主にシャーフィイー学派。マーリク学派やハンバル学派も少数存在)、シーア派が約42.1%(その大部分はザイド派。イスマーイール派や十二イマーム派も少数存在)である。残りの約1.5%には、他のイスラム宗派や、ごく少数のキリスト教徒(推計2万5千人から4万1千人)、ユダヤ教徒(2022年時点で国内に残るのは1人と報告されているが、イスラム教に改宗しつつ秘密裏にユダヤ教を信仰する者が少数いるとされる)、ヒンドゥー教徒、または無宗教の人々が含まれる。スンナ派は伝統的に人口の少ない南部および南東部に多く、ザイド派はイエメン北西部の山岳地帯を中心に分布し、歴史的にイマームによる統治が行われてきた地域である。現在のフーシ派もザイド派を基盤としている。大規模都市では異なる宗派が混住している地域もある。WIN/Gallup Internationalの調査によれば、イエメンはアラブ諸国の中で宗教的であると自認する人口の割合が最も高く、世界的にも有数の宗教的な国の一つである。

内戦は、宗派間の対立を先鋭化させる側面も持っている。特に、スンナ派のサウジアラビアが支援する政府軍と、シーア派(ザイド派)のフーシ派(イランが支援しているとされる)との間の対立は、宗派的色彩を帯びていると指摘されることが多い。しかし、イエメンの紛争は単なる宗派対立に還元できるものではなく、歴史的、政治的、経済的、部族的な要因が複雑に絡み合っている。

イエメンは、キリスト教徒に対する迫害が最も厳しい国の一つとして国際的なNGOから報告されている。

7.4. 教育

イエメンの教育制度は、長年の投資不足と紛争により深刻な課題に直面している。内戦は教育システムに壊滅的な打撃を与え、子供たちの学習機会を著しく奪っている。

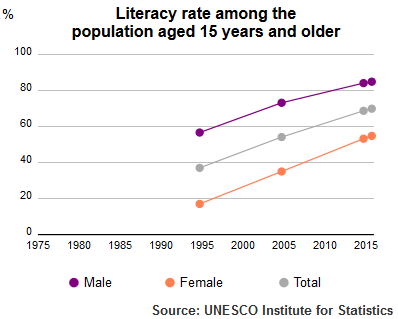

2010年時点での成人識字率は64%であった。政府は2025年までに非識字率を10%未満に削減することを目標としていた。6歳から15歳までの子供たちに対する普遍的、義務的、無償教育が規定されているが、アメリカ国務省の報告によれば、就学義務は徹底されていない。2003年には、6歳から14歳までの子供たちの95%に教育を提供し、都市部と農村部、男女間の格差を縮小することを目的とした国家基礎教育開発戦略が策定された。これを受けて、教育支出は1995年のGDP比5%から2005年には10%に増加した。

しかし、2015年以降の内戦は、これらの努力を水泡に帰すほどの深刻な影響を教育分野に与えている。

- 学校施設の破壊・損傷:空爆や戦闘により、多数の学校が破壊されたり、損傷を受けたりしている。また、多くの学校が避難民のシェルターや武装勢力の拠点として利用され、教育機能を果たせなくなっている。

- 教員不足:給与の未払いや遅配が慢性化し、多くの教員が職を離れざるを得ない状況にある。また、紛争による避難や死亡も教員不足を深刻化させている。

- 就学率の低下:貧困の悪化、治安の不安定、避難生活などにより、子供たちの就学率は著しく低下している。特に女児や農村部の子供たちの状況は深刻である。児童婚や児童労働の増加も、子供たちの教育機会を奪う要因となっている。

- 教育の質の低下:教材不足、過密な学習環境、教員の質の低下などが、教育全体の質の低下を招いている。トラウマを抱えた子供たちへの心理社会的支援も不足している。

- カリキュラムへの介入:支配地域によっては、特定のイデオロギーに基づいた教育内容への変更や介入が行われているとの報告もある。

国際機関やNGOが教育支援活動を行っているが、資金不足やアクセス制限、治安の悪化により、その活動は困難を極めている。イエメンの将来の復興と発展のためには、教育システムの再建が不可欠であるが、紛争の終結と安定した社会の回復がその前提となる。

Webometrics Ranking of World Universitiesによれば、イエメンの主要大学は、イエメン科学技術大学(世界6532位)、アル=アフガフ大学(同8930位)、サナア大学(同11043位)などである。グローバル・イノベーション・インデックスでは、2021年に131位と評価されている。

7.5. 保健医療

イエメンの保健医療システムは、長年にわたる投資不足、脆弱なインフラ、そして特に2015年以降の内戦によって壊滅的な状況にあり、国民の健康状態は極めて深刻な危機に瀕している。

内戦以前から、イエメンの保健医療指標は中東地域で最も低い水準にあった。2002年の医療への総支出はGDPの3.7%に過ぎず、一人当たりの医療費も非常に低かった。2004年時点で医師数は人口1万人あたり3人、2003年時点での病院ベッド数は人口1千人あたり0.6床と、医療資源は著しく不足していた。特に農村部では医療サービスへのアクセスが限られ、農村部のわずか25%しか医療サービスがカバーされていなかった(都市部は80%)。救急車サービスや血液バンクのような救急サービスは事実上存在しなかった。

2015年以降の内戦は、この脆弱な保健医療システムに追い打ちをかけた。

- 医療施設の破壊・機能停止:戦闘や空爆により、多数の病院や診療所が破壊・損傷し、機能停止に追い込まれている。医療従事者も攻撃の対象となったり、避難を余儀なくされたりしている。

- 医薬品・医療機器不足:経済封鎖や輸入制限、国内輸送の困難により、医薬品、ワクチン、医療機器、燃料などが極度に不足している。これにより、治療可能な病気でも治療が受けられず、多くの命が失われている。

- 医療人材不足:給与の未払いや治安の悪化により、多くの医療従事者が国外へ流出したり、国内で避難したりしている。残った医療従事者も過酷な労働条件と資源不足の中で奮闘している。

- 感染症の蔓延:安全な水へのアクセスの欠如、劣悪な衛生環境、栄養失調による免疫力の低下などにより、コレラ、ジフテリア、デング熱、マラリアといった感染症が大規模に流行している。特に2016年以降のコレラの大流行は、近代史上最悪規模の一つとされ、数百万人が感染し、数千人が死亡した。

- 栄養失調:食糧不足と食料価格の高騰により、特に子供たちの間で深刻な栄養失調が蔓延している。これは発育阻害や死亡率の上昇に直結し、イエメンの将来世代に長期的な影響を及ぼす。

- 基本的な医療サービスの崩壊:予防接種プログラム、妊産婦ケア、慢性疾患管理といった基本的な医療サービスが提供できなくなり、多くの予防可能な死亡や健康被害が発生している。

国際機関やNGOが人道支援活動を展開しているが、資金不足、アクセス制限、戦闘行為などにより、その活動は極めて困難な状況にある。イエメンの保健医療システムの再建は、紛争の終結と国際社会からの大規模かつ持続的な支援が不可欠である。

8. 文化

イエメンの文化は、古代からの豊かな歴史、イスラム教の深い影響、そして多様な部族社会の伝統が融合して形成された独特なものである。厳しい自然環境と交易の歴史も、その文化形成に大きな影響を与えてきた。

8.1. 伝統的生活と慣習

イエメン社会には、部族の慣習や伝統が色濃く残っている。多くの成人男性は、腰帯にジャンビーヤと呼ばれる半月形の短剣を差している。これは単なる武器ではなく、所有者の家柄、部族、社会的地位、そして男らしさの象徴としての意味合いが強い。実用面よりも儀礼的な装飾品としての性格が強く、刃が研がれていないことも多い。都市部では洋装の男性も増えているが、ジャンビーヤは依然として重要な文化的アイテムである。

カート(قاتqātアラビア語)の葉を噛む習慣は、イエメンの成人男性の日常生活に深く根付いており、社交の場において重要な役割を果たしている。カートには軽い興奮作用があり、午後になると男性たちが集まり、カートを噛みながら談笑したり、商談をしたりする光景がよく見られる。しかし、カート栽培は貴重な水資源を大量に消費し、食糧生産を圧迫するなどの社会経済的な問題も指摘されている。

イスラム教の教えは生活の隅々に浸透しており、特に女性の服装は他のイスラム諸国と比較しても保守的である。多くの女性は、髪や顔を覆うスカーフ(ヒジャブ)や、体全体を覆うアバーヤなどを着用する。着用の程度は、個人の信仰の深さや家族・地域の慣習によって異なる。女性の社会進出は主に都市部で徐々に進んでいるが、依然として伝統的な性別役割分担の意識が強い。

結婚や葬儀の慣習も、イスラム教の教えと部族の伝統が融合した形で行われる。部族間の絆は依然として重要であり、紛争解決や社会秩序の維持において部族長が大きな役割を果たすこともある。

8.2. 食文化

イエメン料理は、アラビア半島の他の地域とは異なる独自の特徴を持つ。香辛料を巧みに使い、羊肉、鶏肉、魚介類、豆類、野菜、米、パンなどが主な食材となる。

代表的な料理としては、サルタ(Saltahサルタアラビア語)が挙げられる。これは、肉や野菜の煮込みにフェヌグリークの泡立てたソース(フルバ)をかけたもので、熱々の石鍋で提供されることが多い国民食である。ハニース(Haneethハニースアラビア語)は、羊肉や鶏肉を特別な窯でじっくりと蒸し焼きにした料理で、非常に柔らかく風味豊かである。その他、マンディー(米と肉の炊き込み料理)、アシーダ(穀物の粉を練った粥状の料理)、シャクシューカ(トマトと卵の煮込み)なども人気がある。

パンは主食であり、タンドール窯で焼かれるフラットブレッド(ホブズ)が一般的である。また、モカコーヒーの発祥の地としても知られ、イエメン独特のコーヒー文化が育まれてきた。「キシル」と呼ばれるコーヒー豆の殻を煮出した飲み物も伝統的に飲まれている。

客人をもてなすことは非常に重要な文化であり、食事は床に座って大皿から手で食べるのが伝統的なスタイルである。

8.3. 芸術と建築

イエメンは、古代から続く豊かな芸術と建築の伝統を持つ。

伝統音楽は、太鼓や弦楽器(ウードなど)を用いたものが中心で、歌や踊りと共に結婚式などの祝祭の場で披露される。工芸品としては、銀細工(特にジャンビーヤの鞘の装飾)、陶磁器、織物などが知られている。

建築様式は特に独創的で、その美しさと歴史的価値は国際的にも高く評価されている。代表的なものとして、ハドラマウト地方のシバーム旧城壁都市が挙げられる。ここは、日干し煉瓦で作られた高層住居群が密集しており、「砂漠のマンハッタン」とも称される。これらの建物は、数百年の歴史を持ち、伝統的な建築技術の粋を集めたものである。首都サナア旧市街も、塔状の伝統家屋が立ち並ぶ美しい街並みで知られ、その多くは11世紀以前に遡る。装飾的な窓枠や漆喰の浮き彫りが特徴的である。これらの歴史都市は、ユネスコの世界遺産に登録されている。

しかし、近年の内戦により、これらの貴重な文化遺産も破壊や損傷の危機に瀕しており、その保護が国際的な課題となっている。

8.4. メディアとスポーツ

イエメンのメディア状況は、政府による統制と内戦による混乱の影響を強く受けている。ラジオ、テレビ、新聞などのマスメディアは存在するが、報道の自由度は極めて低い。特に内戦下では、各勢力がプロパガンダ目的でメディアを利用しており、客観的な情報を得ることは困難である。インターネットの普及も進んでいるが、検閲やアクセス制限が行われることがある。

スポーツに関しては、サッカーが最も人気のあるスポーツである。イエメン代表チームは国際大会にも参加しているが、国内リーグは内戦の影響で不安定な状況にある。その他、ラクダジャンプのような伝統的なスポーツも一部地域で行われている。ラクダジャンプは、ザラニク族の間で人気があり、並べたラクダを助走をつけて飛び越える数を競うものである。

8.5. 世界遺産

イエメンには、ユネスコの世界遺産に登録されている文化遺産および自然遺産が複数存在する。これらの遺産は、イエメンの豊かな歴史と独特な自然環境を今に伝えている。

1. シバームの旧城壁都市(文化遺産、1982年登録):ハドラマウト地方のワディ(涸れ谷)に位置する。16世紀に遡る日干し煉瓦造りの高層住居群が特徴で、「砂漠のマンハッタン」とも称される。垂直建築の原則に基づいた都市計画の初期の優れた例とされる。

2. サナア旧市街(文化遺産、1986年登録):標高2000m以上に位置し、2500年以上の歴史を持つ。7世紀にイスラムの中心地となり、11世紀以前に遡る103のモスク、14のハンマーム(伝統的な公衆浴場)、6000以上の伝統家屋が現存する。独特の塔状家屋や装飾的な窓が特徴的である。

3. ザビード歴史都市(文化遺産、1993年登録):紅海沿岸に位置し、13世紀から15世紀にかけてイエメンの首都であった。かつてはイスラム世界の学術の中心地の一つであり、その大学は重要な役割を果たした。

4. ソコトラ群島(自然遺産、2008年登録):インド洋に浮かぶ4つの島と2つの岩礁からなる群島。大陸から隔絶された環境により、リュウケツジュ(竜血樹)をはじめとする多くの固有種を含む極めて特異な生態系が形成されている。「インド洋のガラパゴス」とも呼ばれる。

これらの世界遺産は、イエメンの貴重な財産であるが、現在の内戦により深刻な危機に直面している。サナア旧市街やシバーム、ザビードでは、空爆や戦闘による直接的な破壊や損傷、維持管理の不足による劣化が報告されている。ソコトラ群島も、違法な開発や密猟、外来種の侵入、気候変動などの脅威にさらされている。国際社会は、これらの遺産の保護と修復に向けた努力を呼びかけているが、紛争の終結と安定の回復がその前提となる。