1. 生涯と即位

フランソワ1世の初期の生涯から王位継承までの経緯は、彼の統治基盤を形成する重要な背景となる。

1.1. 出生と家族背景

フランソワは1494年9月12日にコニャック城で生まれた。この城は当時、アキテーヌ公国の一部であるサントンジュ地方(現在のシャラント県)に位置していた。彼はアングレーム伯シャルル・ドルレアンとサヴォイアのルイーズの唯一の男子として誕生した。父シャルルはシャルル5世の玄孫にあたる。彼の姉には後にナバラ王妃となるマルグリット・ド・ナヴァルがいる。フランソワの家族は、彼の誕生時には王位継承者とは見なされていなかった。なぜなら、その頃のシャルル8世はまだ若く、また彼の父方の従兄であるオルレアン公(後のルイ12世)も同様に若かったからである。しかし、シャルル8世は1498年に子を残さずに死去し、ルイ12世が王位を継承した。

1.2. 幼少期と教育

フランソワの母サヴォイアのルイーズはイタリア・ルネサンス美術への深い関心を持ち、この情熱を息子に伝えた。フランソワが教育を受けていた時期、イタリア・ルネサンスから来る新しい思想がフランスに大きな影響を与えていた。彼の家庭教師の中には、ラテン語教師のFrançois de Moulins de Rochefortフランス語(後にフランス宮廷長官に任命される)や、ブラバント出身の人文主義者クリストフ・ド・ロンゲイユのように、これらの新しい思考法に魅了され、フランソワに影響を与えようと試みた者たちがいた。

彼の学術的な教育は算術、地理、文法、歴史、読解、綴り、執筆に及び、彼はヘブライ語、イタリア語、ラテン語、スペイン語に堪能になった。また、騎士道、ダンス、音楽を学び、弓術、鷹狩り、乗馬、狩猟、馬上槍試合、ジュ・ド・ポーム(リアルテニス)、レスリングを愛した。最終的には哲学や神学も読み、芸術、文学、詩、科学に魅了された。フランソワは正式な人文主義教育を受けたわけではないものの、歴代のどのフランス王よりも人文主義の影響を強く受けていた。

1.3. 王位継承までの経緯

1498年にシャルル8世が嗣子なく死去した後、ルイ12世が王位を継承した。しかし、ルイ12世も男子の世継ぎを得られなかったため、サリカ法典の規定により、女性は王位を継承できないことから、4歳であったフランソワ(すでに2年前に父の死によりアングレーム伯を継承していた)がフランス王位の推定相続人となり、ヴァロワ公の称号を与えられた。

1505年、病に伏せたルイ12世は、自身の娘であるクロードとフランソワの即時結婚を命じたが、貴族たちの合意により両者は婚約に留まった。クロードは母ブルターニュのアンヌを通じてブルターニュ公国の推定相続人であった。アンヌの死後、結婚は1514年5月18日に執り行われた。1515年1月1日、ルイ12世が死去し、フランソワが王位を継承した。彼は1515年1月25日にランス大聖堂でフランス王として戴冠し、クロードが王妃となった。

2. 治世と主要政策

フランソワ1世の治世は、フランス・ルネサンスの推進、激動の軍事・外交活動、そして国内行政の改革と宗教政策において多大な影響を及ぼした。

2.1. 文化保護活動

フランソワ1世は、フランス・ルネサンスを推進し、芸術家や知識人を保護する上で極めて重要な役割を果たした。

2.1.1. フランス・ルネサンスの推進

1515年に王位に就いたとき、フランスは既にルネサンスの潮流が到達しており、フランソワは芸術の熱心な保護者となった。彼が即位した当時、フランスの王宮はわずかな素晴らしい絵画で飾られているだけで、古代や現代の彫刻は一つもなかった。

フランソワは同時代の多くの偉大な芸術家を後援し、その中にはアンドレア・デル・サルトやレオナルド・ダ・ヴィンチも含まれる。特にダ・ヴィンチは、その晩年をフランスで過ごすよう説得された。ダ・ヴィンチはフランスでの数年間はほとんど絵を描かなかったが、彼の最も偉大な作品の多く、例えば『モナ・リザ』(フランスではLa Jocondeフランス語として知られる)を携えてきた。これらの作品は彼の死後もフランスに残された。フランソワの保護を受けた他の主要な芸術家には、金細工師のベンヴェヌート・チェッリーニや画家ロッソ・フィオレンティーノ、ジュリオ・ロマーノ、フランチェスコ・プリマティッチョなどがおり、彼らは皆、フランソワの様々な宮殿の装飾に従事した。また、彼は建築家セバスティアーノ・セルリオも招き、セルリオはフランスで実り多い晩年を送った。フランソワはさらに、イタリアに複数の代理人を派遣し、注目すべき美術品を調達してフランスに輸送させた。

2.1.2. 建築・芸術プロジェクト

フランソワは新しい建築物に莫大な資金を投じた。彼は先代の国王たちが着手したアンボワーズ城の建設作業を継続し、ブロワ城の改修も開始した。治世の初期には、イタリア・ルネサンスの建築様式に触発され、もしかするとレオナルド・ダ・ヴィンチによって設計されたかもしれない壮麗なシャンボール城の建設に着手した。フランソワはルーヴル宮殿を再建し、中世の要塞からルネサンス様式の華麗な建物へと変貌させた。彼はパリ市庁舎(Hôtel de Villeフランス語)の建設費を賄い、その設計を管理した。また、ブーローニュの森にシャトー・ド・マドリードを建設し、サン=ジェルマン=アン=レー城を再建した。フランソワの建築プロジェクトの中で最も大規模なものは、フォンテーヌブロー宮殿の再建と拡張であり、ここは彼の最も好きな住居であると同時に、公式な愛妾であったエタンプ公爵夫人アンヌ・ド・ピスルー・デイリーの住居ともなった。フランソワの指示により、宮殿の内外は豪華に装飾された。

2.1.3. 王立図書館と文芸の発展

フランソワは「文芸の人間」としても有名だった。バルダッサーレ・カスティリオーネの『宮廷人』の登場人物たちの会話の中で彼について語られるとき、彼は戦争に憑りつかれたフランス国民に文化をもたらす偉大な希望として描かれている。フランソワは同時代の主要な作家たちを数多く支援しただけでなく、彼自身も詩人であった。

フランソワは王立図書館の改善に尽力した。彼はフランスの人文主義者ギヨーム・ビュデを首席司書に任命し、蔵書の拡充を開始した。フランソワは美術品を求めるのと同じように、稀覯本や写本を探すためにイタリアに代理人を雇った。彼の治世中、図書館の規模は大幅に拡大した。彼は図書館を拡大しただけでなく、購入した本を読んでいたという証拠もあり、これは王室の年代記においては極めて珍しいことである。フランソワは、知識の普及を促進するため、世界中の学者に自らの図書館を開放するという重要な先例を築いた。

1537年、フランソワはモンペリエ勅令フランス語に署名し、フランスで販売されるすべての書籍の写しを王立図書館に提出することを義務付けた。フランソワの姉であるナバラ王妃マルグリットは、古典的な短編集『エプタメロン』を著した優れた作家でもあった。フランソワはタラスコンの修道院長であり哲学者であるクロード・ド・ベクトスと文通し、彼女の手紙を非常に気に入り、常に持ち歩き、宮廷の女性たちに見せていたという。彼は姉と共にクロード・ド・ベクトスをタラスコンに訪ねた。

2.2. 軍事・外交活動

フランソワ1世の治世は、彼の軍事・外交活動、特に宿敵カール5世との対立によって大きく特徴づけられた。

2.2.1. イタリア戦争と主要な紛争

イタリア戦争(1494年 - 1559年)はフランソワ1世の治世を支配した。彼は「騎士王」として常に最前線でこれらの戦争に参加したが、彼の政策の唯一の焦点ではなかった。彼は単に先代から引き継いだ戦争を継続し、その戦争は彼の後継者であるアンリ2世にも引き継がれることになる。事実、イタリア戦争はミラノがナポリ王国の攻撃から保護を求めてシャルル8世に嘆願したことから始まった。

フランソワの治世における軍事活動の多くは、彼の宿敵である神聖ローマ皇帝カール5世に集中していた。フランソワとカールは激しい個人的な対立関係を維持した。神聖ローマ帝国に加えて、カールは個人的にスペイン、オーストリア、そしてフランスに隣接する多数の小規模な領地を支配しており、それゆえに常にフランソワ1世の王国にとって脅威であった。

軍事的・外交的に見て、フランソワ1世の治世は成功と失敗が入り混じっていた。フランソワは1519年の神聖ローマ皇帝選挙において神聖ローマ皇帝になろうと試みたが、主に彼の敵であるカールが選挙人たちを暴力で脅迫したため、失敗に終わった。しかし、一時的な勝利もあった。例えば、カンブレー同盟戦争(1508年 - 1516年)の一部、特に「フランソワの第一次イタリア戦争」(1515年 - 1516年)として歴史に呼ばれるその最終段階において、1515年9月13日から15日のマリニャーノの戦いで、フランソワは教皇領とスイス原初同盟の連合軍を打ち破った。この大勝利により、フランソワはイタリアの都市国家であるミラノを占領することができた。しかし、1521年11月、四十年戦争(1521年 - 1526年)の最中、フランソワは神聖ローマ帝国の帝国軍の進攻と公国内の反乱に直面し、ミラノを放棄せざるを得なくなった。

フランソワ1世は1520年6月7日に有名な金襴の陣でヘンリー8世との同盟を画策したが、豪華な外交を2週間行ったにもかかわらず合意には至らなかった。フランソワとヘンリー8世は共に権力と騎士道的な栄光を夢見ていたが、彼らの関係は激しい個人的・王朝的な対立を特徴としていた。フランソワは、他の勢力の強い反対にもかかわらず、ミラノを奪還するという強い熱意に駆られていた。ヘンリー8世も同様に、フランソワが許すことのできない北フランスの奪還を固く決意していた。

しかし、状況は深刻であった。フランソワは西ヨーロッパ全土の軍事力だけでなく、ブルボン公シャルル3世という有能な司令官からの内部的な敵意にも直面しなければならなかった。シャルル3世はマリニャーノの大戦でフランソワの警備隊長として共に戦ったが、ブルボン家の遺産を巡るフランソワの母との対立後、カール5世に寝返った。このような状況にもかかわらず、フランス王国はまだ有利な状況を維持していた。しかし、1525年2月24日に勃発したパヴィアの戦いでの壊滅的な敗北は、ヨーロッパの政治情勢を大きく揺るがした。フランソワ自身が捕虜となった。チェーザレ・エルコラーニが彼の馬を負傷させ、フランソワ自身はその後シャルル・ド・ラノアによって捕らえられた。一部の主張では、ディエゴ・ダヴィラ、アロンソ・ピタ・ダ・ヴェイガ、フアン・デ・ウルビエタ(ギプスコア出身)によって捕らえられたとも言われている。このため、エルコラーニは「パヴィアの戦いの勝者」と称された。

フランソワはマドリードで捕虜として拘束された。彼は母への手紙に「全てが失われたが、名誉と命だけは無事だ」と記した。この一文は「全ては失われた、名誉を除いて」という有名な言葉として歴史に残っている。フランソワは1526年1月14日に署名されたマドリード条約でカールに大幅な譲歩を強いられ、3月17日に釈放された。オスマン帝国皇帝スレイマン1世からカールへの最後通牒も、彼の釈放に一役買った。フランソワはイタリアのナポリとミラノに対するあらゆる請求権を放棄させられた。彼は1477年のシャルル突進公の死以来フランスの一部であったブルゴーニュ公国の独立を認めさせられた。そして最後に、フランソワはカールの妹レオノールと婚約させられた。フランソワは2人の息子、フランソワとオルレアン公アンリ(後のアンリ2世)と引き換えにフランスに戻ったが、自由になるとすぐに、その合意が強制の下でなされたものであるとして、強制された譲歩を撤回した。彼はまた、息子たちが人質に取られたことで、彼の言葉だけでは信頼できないという含みを持って、合意は無効であると宣言し、これをきっぱりと拒否した。イングランドとの新たな同盟により、フランソワはマドリード条約を破棄することができた。

フランソワはカールに対する対立とイタリアを支配しようとする意図を貫いた。1520年代半ばまでに、教皇クレメンス7世は、特にカールの支配からイタリアを解放することを望み、ヴェネツィアと同盟してコニャック同盟を結成した。フランソワは1526年5月、コニャック同盟戦争に参加した。しかし、フランソワの同盟国は弱体であることが判明し、戦争はカンブレーの和約(1529年、「貴婦人の和約」として知られ、フランソワの母とカールの叔母によって交渉された)によって終結した。2人の王子は釈放され、フランソワはレオノールと結婚した。

1534年7月24日、フランソワはスペインのテルシオやローマ軍団に触発され、それぞれ6,000人の兵士からなる7つの歩兵軍団を結成する勅令を発布した。このうち12,000人(合計42,000人)はアルクブス兵であり、火薬の重要性の増大を示している。この軍は国民常備軍であり、兵士は空席に応じて昇進でき、階級に応じて賃金が支払われ、タイユなどの税金から最大20sousフランス語の免除が認められた。これは国家予算にとって大きな負担であった。

コニャック同盟が失敗した後、フランソワは1534年1月27日にヘッセン方伯フィリップ1世と秘密同盟を結んだ。これは、ヴュルテンベルク公ウルリヒが伝統的な地位を取り戻すのを支援するという口実でカールに対抗するものであった。カールは1519年にウルリヒをその地位から追放していた。フランソワはまた、オスマン帝国の支援も受け、ミラノの支配者フランチェスコ2世スフォルツァの死後、1536年-1538年イタリア戦争でイタリアでの対立を再開した。このほとんど成果のなかった戦闘はニースの休戦によって終結した。しかし、この合意は崩壊し、フランソワは1542年-1546年イタリア戦争でイタリアへの最後の試みをすることになった。フランソワ1世は、カールの財政難とシュマルカルデン同盟との対立のため、クレピーの和約に署名せざるを得なくなるまで、カールとヘンリー8世の軍を食い止めることに成功した。

2.2.2. 同盟と国際関係

フランソワ1世の治世下で、フランスはヨーロッパで初めてオスマン帝国と正式な関係を樹立し、コレージュ・ド・フランスにおいてギヨーム・ポステルの指導の下、アラビア語の教授を開始した。

ヨーロッパ外交の転換点において、フランソワはオスマン帝国との間にフランス・オスマン同盟を発展させる合意に至った。フランソワの目的は、ハプスブルク家に対する同盟者を見つけることであった。フランソワが用いた口実は、オスマン領内のキリスト教徒の保護であった。この同盟は「キリスト教徒と非キリスト教徒の帝国間の、その種の最初の非イデオロギー的外交同盟」と評された。しかし、これはキリスト教世界にかなりのスキャンダルを引き起こし、「不信心な同盟」、あるいは「フルール・ド・リス(フランスのユリ)と三日月(オスマン帝国)の冒涜的な結合」と揶揄された。それにもかかわらず、この同盟は双方の客観的利益に資したため、長年にわたって続いた。両大国はカール5世に共謀し、1543年にはニース包囲戦で合同海軍攻撃すら行った。

1533年、フランソワ1世はピエール・ド・ピトン大佐をモロッコ大使として派遣し、公式な仏モロッコ関係を開始した。1533年8月13日付のフランソワ1世宛書簡において、ワッタース朝のフェズの支配者アフマド・ベン・モハメッドはフランスからの申し出を歓迎し、フランス商人の船舶の自由と保護を認めた。

2.3. 海外探検と植民地活動

フランソワ1世は、ハプスブルク家の勢力に対抗するため、新世界とアジアとの関係深化に尽力した。艦隊をアメリカ大陸や極東に派遣し、オスマン帝国との密接な関係を築くことで、フランスの地中海貿易の発展と戦略的軍事同盟の確立を目指した。

2.3.1. アメリカ大陸

フランソワは教皇勅書「アエテルニ・レギスラテン語」に激しく憤慨した。これは1481年6月に教皇シクストゥス4世によってアフリカとインドにおけるポルトガルの支配が確認されたものであった。その13年後、1494年6月7日にポルトガルとカスティーリャ王国がトルデシージャス条約に署名し、新発見の土地を両署名国間で分割することになった。これら全てがフランソワに「太陽は私にも他者と同じように輝く。アダムの遺言で私が世界の分け前を否定される条項をぜひ見たいものだ」と宣言させた。

カール5世統治下のハプスブルク帝国の勢力、特にスペイン王室を通じて新世界の広大な地域を支配していることに拮抗するため、フランソワ1世は新世界とアジアとの接触を深めることに尽力した。

現在ル・アーヴルとして知られる港湾都市は、フランソワの治世初期の1517年に建設された。この新しい港の建設は、オンフルールとアルフルールの古い港が泥の堆積によってその有用性を失ったため、緊急に必要とされていた。ル・アーヴルは当初、創設者である国王にちなんで「フランシスコポリス」と名付けられたが、この名称は後の治世には残らなかった。

1524年、フランソワはリヨンの市民がジョバンニ・ダ・ヴェラッツァーノの北米探検の資金を援助するのを助けた。この探検で、ヴェラッツァーノは現在のニューヨーク市の地を訪れ、それを「新アングレーム」と名付け、ニューファンドランドをフランス王室のために領有主張した。1524年7月8日付のヴェラッツァーノからフランソワへの書簡は、「チェッレーレ写本イタリア語」として知られている。

1531年、ベルトラン・ドルネサンはペルナンブーコ(ブラジル)にフランスの貿易拠点を設立しようと試みた。

1534年、フランソワはジャック・カルティエをケベックのセントローレンス川を探検するため派遣し、「大量の金や他の財宝があると言われる特定の島や土地」を探し求めた。1541年、フランソワはジャン=フランソワ・ド・ロベルヴァルをカナダに入植させ、「聖なるカトリック信仰」の普及に努めるよう命じた。

2.3.2. アジア

フランソワ1世の治世中、船主ジャン・アンゴの助けを得て、フランスと東アジアの貿易が開始された。1527年7月、ジョアン・デ・バロス(ポルトガル人)の記録によると、ルーアン市出身のフランスのノルマン商船がインドのディウ市に到着している。1529年には、ジャン・パルマンティエがSacreフランス語号とPenséeフランス語号に乗ってスマトラ島に到達した。その帰路、この探検はディエップ地図の発展を促し、ディエップの地図製作者ジャン・ロッツの作品に影響を与えた。

2.4. 国内改革と公用語政策

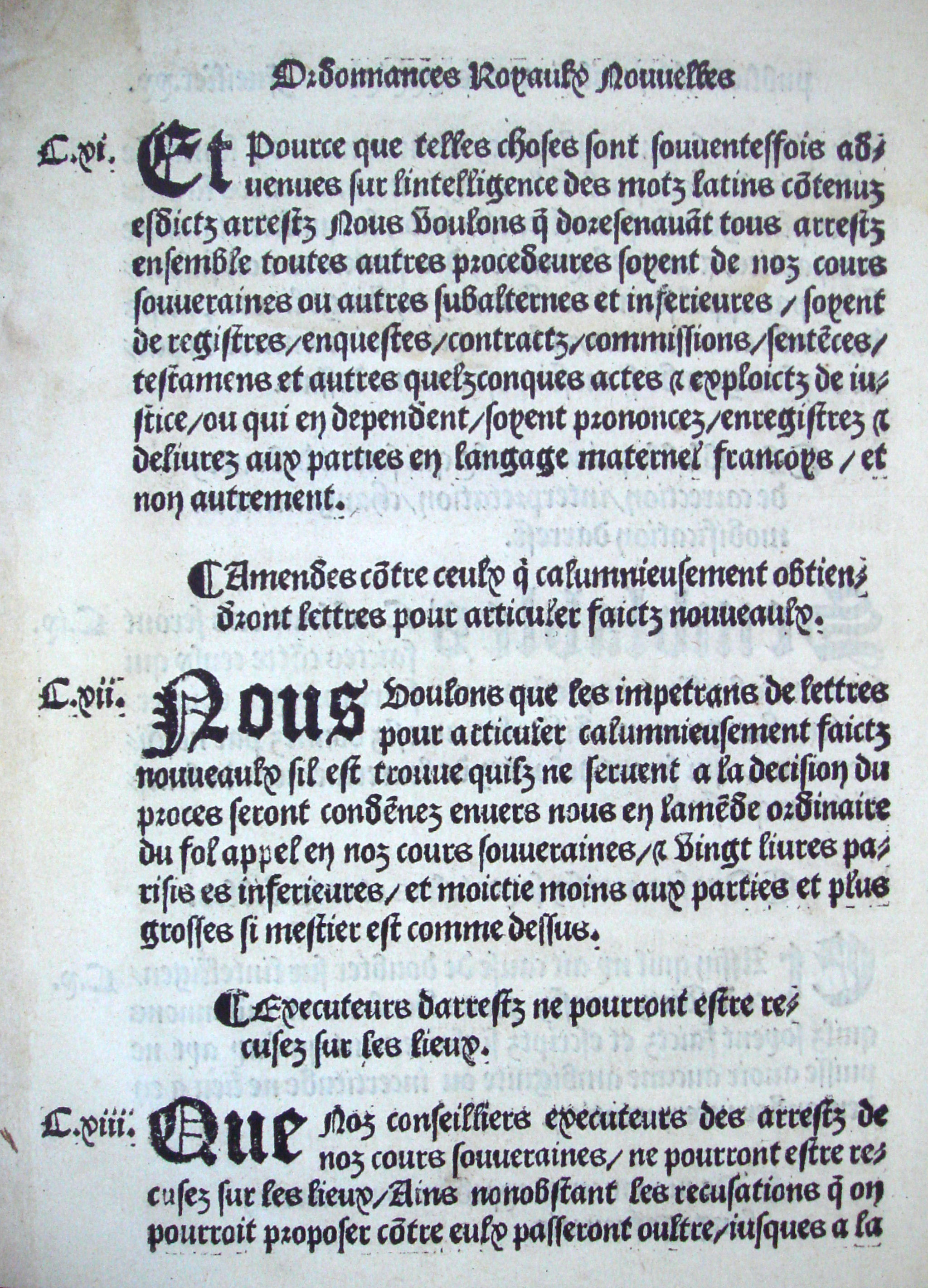

フランソワは、知識の言語としてのラテン語の独占を根絶するためにいくつかの措置を講じた。1530年には、人文主義者ギヨーム・ビュデの提言に従い、フランス語を王国の国語と宣言し、同年、コレージュ・ロワイヤルフランス語(当初はCollège des trois languesフランス語)を開設した。コレージュの学生は、ギリシア語、ヘブライ語、アラム語を学び、1539年からはギヨーム・ポステルの下でアラビア語も学ぶことができた。

1539年、フランソワはヴィレール=コトレの自身の城で、重要な勅令「ヴィレール=コトレの勅令」に署名した。この勅令は、他の改革の中でも特に、王国の行政言語をラテン語からフランス語に置き換えることを規定した。この同じ勅令は、聖職者に対し、出生、結婚、死亡を登録すること、および全ての教区に登録事務所を設置することを義務付けた。これにより、ヨーロッパで初めて家族関係を含む人口動態統計の記録が始まった。

また、フランソワの治世中には、議会の支援なしに資金を調達する方法が考案された。これは、年金型長期国債を国王の直轄財産と徴税権で担保するものである。これらの担保は、引受幹事のパリ市庁とリヨン銀行シ団へ移譲された。そしてこれら担保の果実が優先的に弁済へ充当された。国王は信用がなかったので、実際に発行された国債は年利10%を下回らなかったという。

2.5. 宗教政策と紛争

フランソワの治世中、西ヨーロッパにおけるキリスト教の分裂は、長期にわたる国際的な亀裂を生み出した。マルティン・ルターの説教と著作はプロテスタント改革を引き起こし、フランスを含むヨーロッパの大部分に広がった。

当初、フランソワは1523年にマウベール広場で数人の異端者を火刑に処したにもかかわらず、新たな運動に対して比較的寛容であった。彼は愛する姉マルグリット・ド・ナヴァルの影響を受けており、彼女はルターの神学に心底魅了されていた。フランソワは、多くの神聖ローマ帝国の諸侯が彼の敵であるカール5世に反対するようになったため、政治的に有用であるとも考えていた。

プロテスタントに対するフランソワの態度は、1534年10月17日の夜に起こった「檄文事件」の後、悪化した。この事件では、カトリックのミサを非難する掲示物がパリや他の主要都市の街路に現れ、国王の寝室の扉にまで貼られた。最も熱心なカトリック教徒たちは、この掲示物の主張に激怒した。フランソワ自身もこの運動を自分に対する陰謀と見なし、その信奉者を迫害し始めた。プロテスタントたちは投獄され、処刑された。一部の地域では、村全体が破壊された。パリでは、1540年以降、フランソワはエティエンヌ・ドレのような異端者を拷問し、火刑に処した。印刷は検閲され、ジャン・カルヴァンのような主要なプロテスタント改革者たちは亡命を余儀なくされた。この迫害はすぐに数千人の死者と数万人の住む場所を失った人々を生み出した。

プロテスタントに対する迫害は、フランソワが発布した1540年のフォンテーヌブローの勅令で法典化された。主要な暴力行為は続き、例えば1545年のメランドール虐殺では、フランソワが歴史的なプロテスタント以前のグループの一つであるワルド派の根絶を命じた。

3. 私生活

フランソワ1世の個人的な生活と家族関係は、彼の治世の別の側面を示している。

3.1. 結婚と子女

1514年5月18日、フランソワは、ルイ12世とブルターニュのアンヌ公爵夫人の娘である再従妹のクロードと結婚した。夫婦には7人の子供がいた。

- ルイーズ(1515年8月19日 - 1518年9月21日):夭逝。生後間もなく死去するまでスペイン王カルロス1世と婚約。

- シャルロット(1516年10月23日 - 1524年9月8日):夭逝。1518年から死去するまでスペイン王カルロス1世と婚約。

- フランソワ(1518年2月28日 - 1536年8月10日):母クロードからブルターニュ公位を継承したが、18歳で未婚のまま嗣子なく死去。

- アンリ2世(1519年3月31日 - 1559年7月10日):父フランソワ1世からフランス王位を、兄フランソワからブルターニュ公位を継承。カトリーヌ・ド・メディシスと結婚し、子孫を残した。

- マドレーヌ(1520年8月10日 - 1537年7月2日):スコットランド王ジェームズ5世と結婚するが、嗣子なく夭逝。

- シャルル(1522年1月22日 - 1545年9月9日):未婚のまま嗣子なく死去。

- マルグリット(1523年6月5日 - 1574年9月14日):サヴォイア公エマヌエーレ・フィリベルトと結婚し、子孫を残した。

1530年7月4日、フランソワ1世は2番目の妻としてオーストリアのレオノールと結婚した。彼女はポルトガルの王妃(寡婦)であり、神聖ローマ皇帝カール5世の姉であった。この夫婦には子供はいなかった。

3.2. 愛妾とその他の関係

治世中、フランソワは宮廷に2人の公式愛妾を置き、彼が「maîtresse-en-titreフランス語」(公認愛妾)の称号を初めて公式に与えた国王である。最初の愛妾はシャトーブリアン伯爵夫人フランソワーズ・ド・フォワであった。1526年に彼女は、金髪で教養豊かなエタンプ公爵夫人アンヌ・ド・ピスルー・デイリーに取って代わられた。アンヌは2年前に王妃クロードが死去した後、先任者よりもはるかに大きな政治的権力を宮廷で行使した。また、彼の初期の愛妾の一人には、イングランド王ヘンリー8世の愛妾であり、ヘンリーの将来の妻となるアン・ブーリンの姉であるメアリー・ブーリンがいたとも言われている。

ジャケット・ド・ランサックとの間に、以下の庶子をもうけたとされている。

- ルイ・ド・サン=ジュレー(1512年/1513年 - 1593年):最初はジャンヌ・ド・ラ・ロッシュ=アンドリーと結婚し、次にガブリエル・ド・ロシュシュアールと結婚し、子孫を残した。

4. 死去

フランソワは1547年3月31日、ランブイエ城で死去した。この日は彼の息子で後継者であるアンリ2世の28歳の誕生日でもあった。「彼は初めて神からの贈り物と見なした王冠の重みに不満を抱きながら死んだ」と言われている。彼は最初の妻クロード(ブルターニュ公爵夫人)と共にサン=ドニ大聖堂に埋葬された。彼の後を継いだのは息子であるアンリ2世であった。

フランソワの墓と、その妻および母の墓は、他のフランス国王や王族の墓と共に、フランス革命の最盛期である恐怖政治の期間中の1793年10月20日に冒涜された。

5. 遺産と歴史的評価

フランソワ1世の治世は、フランスに永続的な影響を与え、その歴史的評価は多角的である。

5.1. イメージと評判

フランソワ1世はフランスではあまり良い評判を持っておらず、1994年に行われた500周年記念もほとんど注目されなかった。一般的な歴史的記憶や学術的な歴史的記憶は、彼が建てた多くの城、彼の美術コレクション、そして学者や芸術家への彼の後援を無視している。彼はパヴィアの戦いで敗北し捕虜になったことでフランスを辱めた遊び人と見なされている。歴史家ジュール・ミシュレは否定的なイメージを確立した。

フランソワの個人的な象徴はサラマンダーであり、彼のラテン語のモットーは「Nutrisco et extinguoラテン語」(「私は善きものを育み、悪しきものを滅ぼす」)であった。彼の長い鼻は彼に「François du Grand Nezフランス語」(「大鼻のフランソワ」)という渾名をもたらし、また口語的にはGrand Colasフランス語やBonhomme Colasフランス語とも呼ばれた。個人的に戦闘に参加したことから、彼は「le Roi-Chevalierフランス語」(「騎士王」)または「le Roi-Guerrierフランス語」(「戦士王」)として知られた。

イギリスの歴史家グレン・リチャードソンはフランソワを成功者と評価している。

彼は統治するだけでなく、支配した国王であった。彼は偉大な戦士王としての地位を主張するために、戦争と高い国際的プロフィールの重要性を知っていた。戦場では、勇敢であったが、性急さゆえに勝利と災難の両方を招いた。国内においては、フランソワは王権の精神と文字通りの最大限の権限を行使した。彼は税金や他の問題について利害関係者と厳しく交渉したが、しばしば全く交渉しないように見せることもあった。彼は王権を強化し、意思決定を緊密な個人的執行部に集中させたが、彼の統治が依存していた貴族階級の中から選出された個人的な協力関係を築くために、幅広い役職、贈り物、そして彼自身の個人的なカリスマ性を用いた。......フランソワのもと、フランスの宮廷は16世紀においてその名声と国際的影響力の頂点にあった。彼の死後、何世紀にもわたって意見は大きく分かれてきたが、フランスとそのルネサンスに対する彼の文化的遺産は計り知れないほど大きく、フランスの最も偉大な国王の一人としての彼の評判を確固たるものにすべきである。

ノストラダムスの予言に登場する「アンゴルモアの大王」とは、アングーモワ出身のフランソワ1世を指すという有力な説がある。

5.2. 肯定的な評価と業績

フランソワ1世は、文化芸術の強力な後援者として、フランス・ルネサンスの推進に決定的な役割を果たした。彼はレオナルド・ダ・ヴィンチをはじめとする多くのイタリア人芸術家を招聘し、その作品はフランス王室コレクションの基礎を築いた。彼の治世中に建設・改築されたシャンボール城やフォンテーヌブロー宮殿などの壮麗な建築物は、ルネサンス様式がフランスに定着した象徴である。

彼は「文芸の父」としてフランス語の発展にも貢献し、ヴィレール=コトレの勅令によりフランス語を公用語とすることで、その地位を確立した。王立図書館の拡充と、学者への開放は、知識の普及を促進し、学術研究の活性化に繋がった。

海外探検においては、ジャック・カルティエの北米探検を支援し、ヌーベルフランス(フランス領カナダ)の基礎を築いた。これは、後のフランス植民地帝国の発展に向けた重要な一歩であった。外交面では、カール5世の包囲に対抗するため、オスマン帝国という異教徒との同盟という異例の政策を断行し、フランスの国際的な影響力を維持しようと試みた。

国内行政においても、行政システムの改革に着手し、国家運営の効率化を図った。特に、地方教区に戸籍登録を義務付けたことは、ヨーロッパにおける人口動態統計の初期記録として、後世に多大な影響を与えた。

5.3. 批判と論争

フランソワ1世の治世は、数々の批判と論争も引き起こした。軍事的には、特にパヴィアの戦いでの捕虜となる壊滅的な敗北は、フランスの国威を大きく損ねた。イタリア戦争の継続は、国家財政に大きな負担をかけ、年金型長期国債の発行など、新たな財政政策を導入せざるを得ない状況を生んだ。これらの国債は高金利であり、後の財政問題の遠因ともなった。

文化芸術への過度な支出も、批判の対象となることがあった。彼の宮殿の建設や美術品の収集には莫大な費用が投じられ、これらは一部では浪費と見なされた。

宗教政策においては、当初はプロテスタントに対して比較的寛容であったものの、檄文事件を契機に態度は一変した。その後のプロテスタント弾圧は非常に厳しく、メランドール虐殺のような悲劇的な事件を引き起こし、多くの人々が迫害され、命を落とした。これは、彼の治世における人道的側面での大きな汚点として記憶されている。

外交面におけるオスマン帝国との同盟は、キリスト教世界から「不信心な同盟」と非難され、倫理的な論争を巻き起こした。また、この同盟がオスマン帝国のヨーロッパ進出(例:第一次ウィーン包囲)を間接的に助長したという批判も存在する。

6. 私生活

フランソワ1世の個人的な生活と家族関係は、彼の治世の別の側面を示している。

6.1. 結婚と子女

1514年5月18日、フランソワは、ルイ12世とブルターニュのアンヌ公爵夫人の娘である再従妹のクロードと結婚した。夫婦には7人の子供がいた。

- ルイーズ(1515年8月19日 - 1518年9月21日):夭逝。生後間もなく死去するまでスペイン王カルロス1世と婚約。

- シャルロット(1516年10月23日 - 1524年9月8日):夭逝。1518年から死去するまでスペイン王カルロス1世と婚約。

- フランソワ(1518年2月28日 - 1536年8月10日):母クロードからブルターニュ公位を継承したが、18歳で未婚のまま嗣子なく死去。

- アンリ2世(1519年3月31日 - 1559年7月10日):父フランソワ1世からフランス王位を、兄フランソワからブルターニュ公位を継承。カトリーヌ・ド・メディシスと結婚し、子孫を残した。

- マドレーヌ(1520年8月10日 - 1537年7月2日):スコットランド王ジェームズ5世と結婚するが、嗣子なく夭逝。

- シャルル(1522年1月22日 - 1545年9月9日):未婚のまま嗣子なく死去。

- マルグリット(1523年6月5日 - 1574年9月14日):サヴォイア公エマヌエーレ・フィリベルトと結婚し、子孫を残した。

1530年7月4日、フランソワ1世は2番目の妻としてオーストリアのレオノールと結婚した。彼女はポルトガルの王妃(寡婦)であり、神聖ローマ皇帝カール5世の姉であった。この夫婦には子供はいなかった。

6.2. 愛妾とその他の関係

治世中、フランソワは宮廷に2人の公式愛妾を置き、彼が「maîtresse-en-titreフランス語」(公認愛妾)の称号を初めて公式に与えた国王である。最初の愛妾はシャトーブリアン伯爵夫人フランソワーズ・ド・フォワであった。1526年に彼女は、金髪で教養豊かなエタンプ公爵夫人アンヌ・ド・ピスルー・デイリーに取って代わられた。アンヌは2年前に王妃クロードが死去した後、先任者よりもはるかに大きな政治的権力を宮廷で行使した。また、彼の初期の愛妾の一人には、イングランド王ヘンリー8世の愛妾であり、ヘンリーの将来の妻となるアン・ブーリンの姉であるメアリー・ブーリンがいたとも言われている。

ジャケット・ド・ランサックとの間に、以下の庶子をもうけたとされている。

- ルイ・ド・サン=ジュレー(1512年/1513年 - 1593年):最初はジャンヌ・ド・ラ・ロッシュ=アンドリーと結婚し、次にガブリエル・ド・ロシュシュアールと結婚し、子孫を残した。

7. 死去

フランソワは1547年3月31日、ランブイエ城で死去した。この日は彼の息子で後継者であるアンリ2世の28歳の誕生日でもあった。「彼は初めて神からの贈り物と見なした王冠の重みに不満を抱きながら死んだ」と言われている。彼は最初の妻クロード(ブルターニュ公爵夫人)と共にサン=ドニ大聖堂に埋葬された。彼の後を継いだのは息子であるアンリ2世であった。

フランソワの墓と、その妻および母の墓は、他のフランス国王や王族の墓と共に、フランス革命の最盛期である恐怖政治の期間中の1793年10月20日に冒涜された。

8. 遺産と歴史的評価

フランソワ1世の治世は、フランスに永続的な影響を与え、その歴史的評価は多角的である。

8.1. イメージと評判

フランソワ1世はフランスではあまり良い評判を持っておらず、1994年に行われた500周年記念もほとんど注目されなかった。一般的な歴史的記憶や学術的な歴史的記憶は、彼が建てた多くの城、彼の美術コレクション、そして学者や芸術家への彼の後援を無視している。彼はパヴィアの戦いで敗北し捕虜になったことでフランスを辱めた遊び人と見なされている。歴史家ジュール・ミシュレは否定的なイメージを確立した。

フランソワの個人的な象徴はサラマンダーであり、彼のラテン語のモットーは「Nutrisco et extinguoラテン語」(「私は善きものを育み、悪しきものを滅ぼす」)であった。彼の長い鼻は彼に「François du Grand Nezフランス語」(「大鼻のフランソワ」)という渾名をもたらし、また口語的にはGrand Colasフランス語やBonhomme Colasフランス語とも呼ばれた。個人的に戦闘に参加したことから、彼は「le Roi-Chevalierフランス語」(「騎士王」)または「le Roi-Guerrierフランス語」(「戦士王」)として知られた。

イギリスの歴史家グレン・リチャードソンはフランソワを成功者と評価している。

彼は統治するだけでなく、支配した国王であった。彼は偉大な戦士王としての地位を主張するために、戦争と高い国際的プロフィールの重要性を知っていた。戦場では、勇敢であったが、性急さゆえに勝利と災難の両方を招いた。国内においては、フランソワは王権の精神と文字通りの最大限の権限を行使した。彼は税金や他の問題について利害関係者と厳しく交渉したが、しばしば全く交渉しないように見せることもあった。彼は王権を強化し、意思決定を緊密な個人的執行部に集中させたが、彼の統治が依存していた貴族階級の中から選出された個人的な協力関係を築くために、幅広い役職、贈り物、そして彼自身の個人的なカリスマ性を用いた。......フランソワのもと、フランスの宮廷は16世紀においてその名声と国際的影響力の頂点にあった。彼の死後、何世紀にもわたって意見は大きく分かれてきたが、フランスとそのルネサンスに対する彼の文化的遺産は計り知れないほど大きく、フランスの最も偉大な国王の一人としての彼の評判を確固たるものにすべきである。

ノストラダムスの予言に登場する「アンゴルモアの大王」とは、アングーモワ出身のフランソワ1世を指すという有力な説がある。

8.2. 肯定的な評価と業績

フランソワ1世は、文化芸術の強力な後援者として、フランス・ルネサンスの推進に決定的な役割を果たした。彼はレオナルド・ダ・ヴィンチをはじめとする多くのイタリア人芸術家を招聘し、その作品はフランス王室コレクションの基礎を築いた。彼の治世中に建設・改築されたシャンボール城やフォンテーヌブロー宮殿などの壮麗な建築物は、ルネサンス様式がフランスに定着した象徴である。

彼は「文芸の父」としてフランス語の発展にも貢献し、ヴィレール=コトレの勅令によりフランス語を公用語とすることで、その地位を確立した。王立図書館の拡充と、学者への開放は、知識の普及を促進し、学術研究の活性化に繋がった。

海外探検においては、ジャック・カルティエの北米探検を支援し、ヌーベルフランス(フランス領カナダ)の基礎を築いた。これは、後のフランス植民地帝国の発展に向けた重要な一歩であった。外交面では、カール5世の包囲に対抗するため、オスマン帝国という異教徒との同盟という異例の政策を断行し、フランスの国際的な影響力を維持しようと試みた。

国内行政においても、行政システムの改革に着手し、国家運営の効率化を図った。特に、地方教区に戸籍登録を義務付けたことは、ヨーロッパにおける人口動態統計の初期記録として、後世に多大な影響を与えた。

8.3. 批判と論争

フランソワ1世の治世は、数々の批判と論争も引き起こした。軍事的には、特にパヴィアの戦いでの捕虜となる壊滅的な敗北は、フランスの国威を大きく損ねた。イタリア戦争の継続は、国家財政に大きな負担をかけ、年金型長期国債の発行など、新たな財政政策を導入せざるを得ない状況を生んだ。これらの国債は高金利であり、後の財政問題の遠因ともなった。

文化芸術への過度な支出も、批判の対象となることがあった。彼の宮殿の建設や美術品の収集には莫大な費用が投じられ、これらは一部では浪費と見なされた。

宗教政策においては、当初はプロテスタントに対して比較的寛容であったものの、檄文事件を契機に態度は一変した。その後のプロテスタント弾圧は非常に厳しく、メランドール虐殺のような悲劇的な事件を引き起こし、多くの人々が迫害され、命を落とした。これは、彼の治世における人道的側面での大きな汚点として記憶されている。

外交面におけるオスマン帝国との同盟は、キリスト教世界から「不信心な同盟」と非難され、倫理的な論争を巻き起こした。また、この同盟がオスマン帝国のヨーロッパ進出(例:第一次ウィーン包囲)を間接的に助長したという批判も存在する。

9. 大衆文化における描写

フランソワ1世の生涯と個性は、様々な大衆文化作品の中で描かれてきた。

彼の恋愛遍歴は、ファニー・ケンブルの1832年の戯曲『Francis the First (play)フランシス・ザ・ファースト英語』や、ヴィクトル・ユゴーの1832年の戯曲『王は愉しむフランス語』(Le Roi s'amuse)にインスピレーションを与えた。『王は愉しむ』は道化師トリブレが主人公で、トリブレの娘が王に弄ばれたことから王に復讐をしようとする悲劇を描いている。この戯曲は、1851年にジュゼッペ・ヴェルディのオペラ『リゴレット』の着想源となった。マルセル・プルーストの『失われた時を求めて』の序文冒頭では、語り手がフランソワ1世とカール5世の競争について書かれた本に言及している。

映画やテレビシリーズでは、以下のような俳優がフランソワ1世を演じてきた。

- ジョルジュ・メリエス(演者不明、おそらくメリエス自身): 短編映画『François Ier et Tribouletフランス語』(1907年)

- クロード・ガリー(1910年)

- ウィリアム・パウエル(1922年)

- エメ・シモン=ジラール(1937年)

- サシャ・ギトリ(1937年)

- ジェラール・ウーリー(1953年)

- ジャン・マレー(1955年)

- ペドロ・アルメンダリス(1956年)

- クロード・ティートル(1962年)

- ベルナール=ピエール・ドンナデュー(1990年)

- ティモシー・ウェスト(1998年)

- エマニュエル・ルコント(2007年 - 2010年)

- アルフォンソ・バッサヴェ(2015年 - 2016年)

- コルム・ミーニー(2022年)

10. 祖先

フランソワ1世の祖先は以下の通りである。

- 父:アングレーム伯シャルル・ドルレアン

- 母:サヴォイアのルイーズ

- 父方の祖父:アングレーム伯ジャン・ドルレアン

- 父方の祖母:マルグリット・ド・ロアン

- 母方の祖父:サヴォイア公フィリッポ2世

- 母方の祖母:ブルボン公女マルグリット

- 父方の曽祖父:オルレアン公ルイ1世

- 父方の曽祖母:ヴァレンティーナ・ヴィスコンティ

- 父方の曽祖父:アラン9世・ド・ロアン

- 父方の曽祖母:ブルターニュ女公マルグリット

- 母方の曽祖父:サヴォイア公ルイ

- 母方の曽祖母:キプロスのアンヌ

- 母方の曽祖父:ブルボン公シャルル1世

- 母方の曽祖母:ブルゴーニュ公女アニェス