1. 生涯

フリッツ・クライスラーの生涯は、幼少期の非凡な才能から、兵役、私生活、そして晩年の困難に至るまで、多岐にわたる経験に彩られている。

1.1. 出生と家族背景

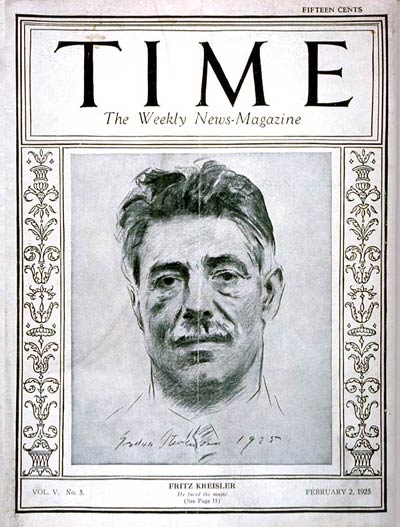

クライスラーは1875年2月2日にウィーンで生まれた。父は医師のサミュエル・クライスラー、母はアンナ・レヘス(旧姓)である。彼はユダヤ系の家系に生まれたが、12歳の時に洗礼を受けている。父親は熱心な音楽愛好家で、アマチュアの弦楽器奏者でもあった。

1.2. 初期音楽教育

クライスラーは3歳でヴァイオリンを始め、その非凡な才能はすぐに開花した。7歳で特例としてウィーン音楽院に入学し、ヨーゼフ・ヘルメスベルガー2世にヴァイオリン演奏を、アントン・ブルックナーに作曲を学んだ。10歳で首席で卒業した後、パリ音楽院に進学し、レオ・ドリーブ、ランベール・マサール、ジュール・マスネらに師事した。彼は12歳でパリ音楽院を「Premier Prixプルミエ・プリフランス語」金メダルを得て首席で卒業した。この時の卒業試験では、20歳以上の40人の奏者と競い合ったという。

1.3. 音楽活動の中断と復帰

1888年のアメリカデビュー後、クライスラーはオーストリアに戻り、ヴァイオリンのキャリアを一時中断した。父親の勧めで一般教養を身につけるため高等学校に進学し、医学を学んだが、本格的な勉強には至らなかった。1895年にはオーストリア=ハンガリー帝国陸軍に入隊し、親衛隊に配属され、予備役ながら将校に任官した。一時は軍人になることを決意したが、家庭の都合により除隊し、1899年に音楽界に復帰した。復帰後、彼はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の入団試験を受けたが、「音楽的に粗野」「初見演奏が不得手」という理由で落選している。

1.4. 兵役と戦時体験

第一次世界大戦が勃発すると、クライスラーはオーストリア=ハンガリー帝国陸軍の中尉として召集され、東部戦線に出征した。しかし、重傷を負って後送され、間もなく名誉除隊となった。彼は負傷した兵士たちの治療費として、演奏会で集めた多額の寄付を行った。1914年11月24日にニューヨークに到着し、戦争の残りの期間をアメリカで過ごした。

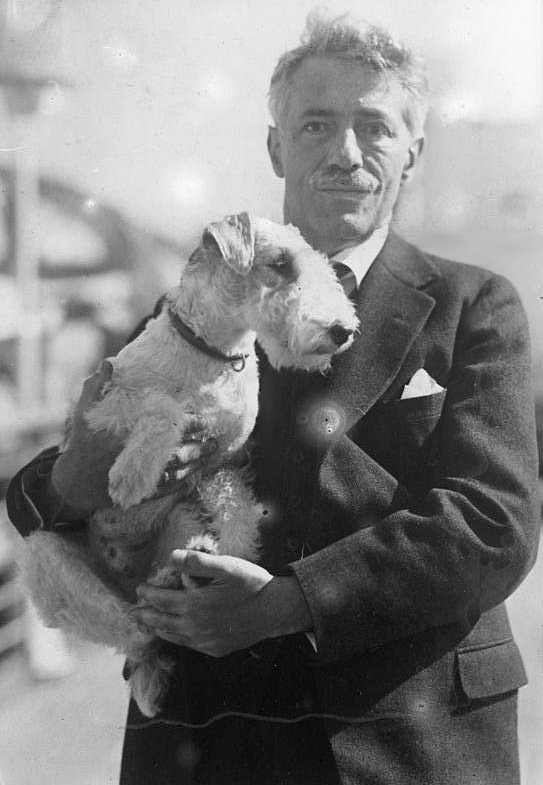

1.5. 結婚と私生活

1901年、クライスラーはアメリカでのコンサートツアー中にハリエット・リースと出会った。彼女はニューヨーク生まれの裕福な煙草商の娘で、ヴァッサー大学を卒業した離婚経験者であった。二人はすぐに恋に落ち、翌1902年にニューヨークで結婚式を挙げた。法的な問題から、その後さらに3回結婚式を繰り返したという。夫妻に子供はいなかったが、ハリエットはクライスラーのキャリアに献身的に尽くした。彼女はクライスラーの才能と性格を深く理解し、外交的で有能なマネージャーとして彼を支えた。ハリエットはクライスラーが音楽以外のことに時間を費やすことを許さず、練習時間を厳しく管理し、一方で対外的には演奏会のギャラの交渉を行うなど、彼の音楽家としての成功に大きく貢献した。二人はクライスラーが死去する1962年まで、60年間連れ添った。

1.6. 帰化と晩年

第一次世界大戦終結後、クライスラーは1924年にヨーロッパに戻り、当初はベルリンに拠点を置いた。しかし、ナチスが政権を掌握すると、ユダヤ系であるクライスラーはドイツへの残留を要請されたものの、これを断固として拒否した。1938年、オーストリアがナチス・ドイツに併合されたのを機にフランス国籍を取得し、パリに移住した。

1939年、第二次世界大戦の足音が迫る中、彼はアメリカへの永住を決意し、ニューヨークに移り住んだ。1943年にはアメリカ国籍を取得し、その後は二度とヨーロッパに戻ることはなかった。アメリカ帰化の2年前、1941年4月26日にニューヨークで深刻な交通事故に巻き込まれた。トラックにはねられ、頭蓋骨を骨折し、1週間以上昏睡状態に陥った。「再起不能」とも報じられたが、奇跡的にカムバックを果たした。

晩年は、聴力低下や白内障による視力低下に苦しんだ。1947年に最後の公開コンサートを行い、その後数年間は放送での演奏活動を続けた。1950年に完全に引退した。1962年1月29日、ニューヨークで心臓病により86歳で死去した。彼はブロンクスのウッドローン墓地にある個人の霊廟に埋葬された。

2. バイオリン演奏家としてのキャリア

クライスラーは、その非凡な才能と独自の演奏スタイルにより、ヴァイオリニストとして国際的な名声を確立した。

2.1. デビューと名声の確立

クライスラーは1888年11月10日、ニューヨーク市のスタインウェイ・ホールでアメリカデビューを果たし、翌1888年から1889年にかけてモリツ・ローゼンタールと共に初の米国ツアーを行った。その後オーストリアに戻り、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の入団試験を受けたが、コンサートマスターのアーノルド・ロゼに不合格とされた。

しかし、1899年にアルトゥール・ニキシュ指揮のベルリン・フィルハーモニー管弦楽団と共演したことで、彼の演奏活動は本格的に軌道に乗り始めた。この公演はウジェーヌ・イザイに激賞され、成功を収めた。1901年から1903年にかけての一連のアメリカツアーも彼に真の称賛をもたらし、1902年にはロンドンデビューも果たし、成功を収めた。この頃から彼はイギリスを活動拠点とし、レコーディング活動も開始した。

2.2. 演奏スタイルと技巧

クライスラーの演奏スタイルは、甘美な音色、表現力豊かなフレージング、そして持続的なビブラート、顕著なポルタメント、ルバートを特徴としていた。彼は特に、連続的なビブラートを最初に確立したヴァイオリニストの一人とされ、その技術は後続のヴァイオリニストに大きな影響を与えた。これらの特徴が組み合わさることで、彼の演奏は即座にそれと認識できる独自のサウンドを生み出した。彼のスタイルは、多くの点でフランコ=ベルギー派の影響を受けつつも、戦前のウィーンの「ゲミュートリヒ」な雰囲気を彷彿とさせるものであった。

2.3. 主要な演奏と共演

クライスラーは、数々の重要な演奏と著名な音楽家との共演を果たしている。1910年にはエドワード・エルガーのヴァイオリン協奏曲の初演を務めた。この作品はエルガーがクライスラーのために作曲し、献呈したものである。

また、彼はセルゲイ・ラフマニノフと親交を深め、多くの共演を行った。特に、ベートーヴェンのヴァイオリンソナタ第8番や第9番、グリーグのヴァイオリンソナタ第3番、シューベルトのヴァイオリンソナタ第5番などの録音を残している。ラフマニノフはコレルリの主題による変奏曲をクライスラーに献呈し、「Liebesfreud愛の喜びドイツ語」と「Liebesleid愛の悲しみドイツ語」の2曲をピアノ独奏用に編曲した。一方、クライスラーはラフマニノフの歌曲にヴァイオリンのオブリガートを追加した編曲も残している。

3. 作曲と音楽作品

クライスラーはヴァイオリニストとしてだけでなく、作曲家としても多くの作品を残した。特に有名なのは、彼自身のヴァイオリン小品であり、また、過去の作曲家の名を借りて発表した「パスティッシュ」と呼ばれる作品群である。

3.1. 主要な作曲作品

クライスラーの最も有名なオリジナル作品は「愛の喜び(Liebesfreudリーベスフロイトドイツ語)」、「愛の悲しみ(Liebesleidリーベスライトドイツ語)」、「美しきロスマリン(Schön Rosmarinシェーン・ロスマリンドイツ語)」の3曲からなる「3つの古いウィーンの舞曲」である。これらの作品は、彼の甘美なヴァイオリンの音色とウィーンの情緒をよく表している。

その他にも、以下のような人気のあるヴァイオリン小品を作曲している。

- ウィーン奇想曲 作品2

- 中国の太鼓 作品3

- オールド・リフレイン(オリジナルはヨハン・ブラントルの作曲)

- ロマンス 作品4

- ジプシーの女

- シンコペーション

- 道化役者のセレナード

- ウィーン小行進曲

- レチタティーヴォとスケルツォ・カプリース 作品6

- ロマンティックな子守歌 作品9

- おもちゃの兵隊の行進曲

- 祈る女

- ベートーヴェンの主題によるロンディーノ

- 羊飼いのマドリガル

- ウィーンの民謡(老ステファンシュトゥルムより)

- 2つのロシア民謡のパラフレーズ(ボルガの舟曳歌、エイコーラと民謡)

- ロンドンデリーの歌(アイルランド民謡の編曲)

3.2. パスティッシュと音楽的偽作

クライスラーは、自身の作曲した小品を、あたかも過去の偉大な作曲家(ガエターノ・プニャーニ、ジュゼッペ・タルティーニ、アントニオ・ヴィヴァルディなど)の「再発見された」作品であるかのように発表するという慣習を持っていた。彼は演奏旅行先の図書館などで埋もれていた作品を発掘し、それを演奏会にかけることを楽しみにしていたが、その旋律の一部を自作に取り入れ、しばしば「過去の(忘れられた)作曲家の作品を『再発見』した」と称して演奏・出版した。

1935年頃、この慣習が論争を巻き起こした。きっかけは、彼の「編曲」と銘打たれた作品の原曲が世に出てこないことを疑問に思った『ニューヨーク・タイムズ』の音楽担当記者オリン・ダウンズが、当時ウィーンに戻っていたクライスラーに証拠品の提出を求めたことだった。クライスラーはこれに対し、あっさりと「○×作曲・クライスラー編曲」とある曲はほぼ自作であることを認めただけでなく、どの曲のどの部分をどのように引用し、どの部分が自分の作曲であるかを事細かに説明した。そして、この行為に及んだ理由として「自作ばかりでは聴衆が飽きるだろうし、また自分の名前が冠せられた作品だと他のヴァイオリニストが演奏しにくいだろう?だから、他人の名前を借りたのさ」と答えた。

この「爆弾発言」は1935年2月8日の『ニューヨーク・タイムズ』で公表され、一大センセーションを巻き起こした。「クライスラーは、騙す気はなかったとしても30数年もの間音楽業界と聴衆を小馬鹿にしていた」と問題視する向きもあったが、一方で、この行為がフランス・バロック音楽やヴィヴァルディの再発見のきっかけとなった事実は否めない。また、「他のヴァイオリニストが演奏しにくい」というクライスラーの懸念は杞憂に終わり、これらの作品は後に世界のヴァイオリニストの定番レパートリーとなっている。なお、問題となったのはあくまでバロック期などの作品(を騙った作品)であり、古典派・ロマン派以降のものは純粋な編曲である。

以下は、彼が「偽作」として発表した作品の一部である。

- ヴィヴァルディの様式によるヴァイオリン協奏曲 ハ長調

- ディッタースドルフの様式によるスケルツォ

- ボッケリーニの様式によるアレグレット

- マルティーニの様式によるアンダンティーノ

- マルティーニの様式による祈り

- カルティエの様式によるシャッセ

- ポルポラの様式によるメヌエット

- プニャーニの様式による前奏曲とアレグロ

- プニャーニの様式によるテンポ・ディ・メヌエット

- フランクールの様式によるシチリアーノとリゴードン

- ルクレールの様式によるタンブラン

- W.F. バッハの様式によるグラーヴェ

- クープランの様式によるルイ13世の歌とパヴァーヌ

- クープランの様式によるプロヴァンスの朝の歌

- クープランの様式による貴婦人

- シュターミッツの様式によるコラールによる練習曲

- タルティーニの主題による変奏曲

3.3. カデンツァと編曲

クライスラーは、主要なヴァイオリン協奏曲のためにオリジナルのカデンツァを作曲し、演奏に貢献した。特にベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲のためのカデンツァは、今日最も頻繁に演奏されるものの一つである。その他、ブラームスのヴァイオリン協奏曲やパガニーニのヴァイオリン協奏曲第1番のためのカデンツァも作曲している。

彼はまた、様々な音楽作品の編曲も手掛けた。パガニーニのニ長調ヴァイオリン協奏曲の第1楽章は、クライスラー自身が再構成・再和声化し、オーケストラの導入部も全面的に書き換えられた彼のバージョンで演奏・録音された。この編曲は、全体として19世紀後半の作品のような印象を与える。その他、ドヴォルザークのスラヴ舞曲集のヴァイオリン用編曲や、コレッリ、J.S.バッハ、モーツァルト、シューマン、メンデルスゾーンの作品の編曲も行った。

また、ユージン・オーマンディは、ラフマニノフが自身の交響的舞曲のオーケストラ・ヴァージョンで、弦楽器の運弓(ボウイング)指定をクライスラーが行ったことを自慢していた、と証言している。

3.4. オペレッタとその他のジャンル

クライスラーは独奏ヴァイオリン作品以外にも、多岐にわたるジャンルで作品を残している。

- オペレッタ:

- 『Apple Blossoms花咲くリンゴ英語』(1919年)

- 『Sissyジーツィドイツ語』(1932年)

- 『ラプソディ』(1944年)

- ブロードウェイのレヴュー:

- 『コンティネンタル・ヴァラエティーズ』(1934年) - 「ウィーン奇想曲」と「ラ・ヒターナ」の作曲を担当

- 『リユニオン・イン・ニューヨーク』(1940年) - 「スターズ・イン・ユア・アイズ」の作曲を担当

- 室内楽:

- 弦楽四重奏曲 イ短調

- 映画音楽:

- 1936年の映画『女は二度生まれる』(監督:ジョセフ・フォン・スタンバーグ)の音楽を担当。この映画はオーストリア皇后エリーザベトの若き日々を題材としている。

4. 録音

クライスラーは、そのキャリアを通じて広範な録音活動を行った。

4.1. 録音活動

クライスラーはビクター/RCAビクターおよびHMVのために広範な録音を行った。彼の録音は、LPやCDの再発盤でも十分に代表されている。彼の最後の録音は1950年に行われた。

4.2. 主要な録音

以下は、クライスラーによる主要な録音の一部である。

- バッハ:2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV 1043(エフレム・ジンバリスト(第2ヴァイオリン)、弦楽四重奏団と共演)。1915年1月4日録音。

- ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61(レオ・ブレッヒ指揮ベルリン国立歌劇場管弦楽団と共演)。1926年12月15日録音。

- ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61(ジョン・バルビローリ指揮ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団と共演)。1936年6月16日録音。

- ベートーヴェン:ヴァイオリンソナタ第8番 ト長調 作品30-3(セルゲイ・ラフマニノフ(ピアノ)と共演)。1928年3月22日録音。

- ベートーヴェン:ヴァイオリンソナタ第9番 イ長調 作品47(フランツ・ルップ(ピアノ)と共演)。1936年6月17日-19日録音。

- ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77(レオ・ブレッヒ指揮ベルリン国立歌劇場管弦楽団と共演)。1927年11月21日録音。

- ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77(ジョン・バルビローリ指揮ロンドン交響楽団と共演)。1936年6月18日録音。

- グリーグ:ヴァイオリンソナタ第3番 ハ短調 作品45(セルゲイ・ラフマニノフ(ピアノ)と共演)。1928年12月14日-15日録音。

- メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64(レオ・ブレッヒ指揮ベルリン国立歌劇場管弦楽団と共演)。1926年12月9日録音。

- メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64(ランドン・ロナルド指揮ロンドン交響楽団と共演)。1935年4月8日録音。

- モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第4番 ニ長調 K. 218(ランドン・ロナルド指揮ロンドン交響楽団と共演)。1924年12月1日録音。

- パガニーニ:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品6(クライスラー再構成版)(ユージン・オーマンディ指揮フィラデルフィア管弦楽団と共演)。1936年12月13日録音。

- シューベルト:ヴァイオリンソナタ第5番 イ長調 D. 574(セルゲイ・ラフマニノフ(ピアノ)と共演)。1928年12月20日録音。

- ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲 ハ長調 RV Anh. 62(クライスラー作曲)(ドナルド・ヴォーヒーズ指揮RCAビクター・オーケストラと共演)。1945年5月2日録音。

5. 遺産と評価

フリッツ・クライスラーは、その卓越した演奏と作曲活動を通じて、音楽界に計り知れない影響を残した。

5.1. 音楽的影響

クライスラーはヴァイオリン演奏芸術に深遠な影響を与えた。特に、彼の確立した持続的なビブラートの使用は、後続のヴァイオリニストの演奏スタイルに大きな変化をもたらした。彼の甘美な音色と表現力豊かなフレージングは、多くの音楽家にとって手本となり、そのレパートリーにも永続的な影響を与え続けている。

5.2. 批評的評価と世間的イメージ

クライスラーのキャリアは、初期のウィーン・フィルハーモニー管弦楽団からの拒絶といった困難から始まったが、アルトゥール・ニキシュ指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団との共演で国際的な名声を得た。彼の独特の音楽スタイルは、批評家や聴衆から高く評価された。

しかし、1935年の「パスティッシュ」に関する論争は、彼のキャリアにおける大きな出来事であった。彼は自身の作曲を過去の作曲家の作品として発表していたが、その事実が公表されると、一部からは「30数年間音楽業界と聴衆を欺いていた」と批判された。しかし、クライスラーは「名前は変わっても、価値は変わらない」と応じ、彼の作品がすでにその価値を認められていたことを強調した。この論争は、結果的にバロック音楽、特にヴィヴァルディの作品の再発見につながるという、予期せぬ肯定的な側面も持っていた。

クライスラーはまた、いくつかの注目すべき逸話や引用によって世間的イメージを形成した。例えば、ヤッシャ・ハイフェッツの演奏を初めて聴いた際、同席していたエフレム・ジンバリストに対し「私も君も、これ(手にしているヴァイオリン)を叩き割ってしまった方がよさそうだ」と語ったという逸話や、夭折の天才ヴァイオリニストヨーゼフ・ハシッドを「世界的なヴァイオリンの逸材は100年に一度生まれるが、ヨーゼフ・ハシッドは200年に一度の逸材である」と絶賛した言葉は有名である。

オーストラリアの家電メーカー「Kriesler」(後にフィリップスの子会社)は、フリッツ・クライスラーにちなんで名付けられたが、法的な問題を避けるために意図的にスペルを間違えたとされる。

5.3. 逸話と人柄

クライスラーは、金銭に困っている若い演奏家に対し、自身の所有する楽器を気前よく分け与えるなど、寛大な性質で知られていた。彼は陽気で気さくな人柄であったという。また、彼は楽器や美術品の熱心な蒐集家でもあった。引退後にはそれらのほとんどを手放したが、ブラームスのヴァイオリン協奏曲の自筆原稿とショーソンの「詩曲」の自筆原稿は手放さず、後にアメリカ議会図書館に寄贈された。

彼はまた、ジャン=バティスト・ヴュイヨームが1860年に製作したヴァイオリンを所有しており、それをしばしばセカンドヴァイオリンとして使用し、若き天才ヨーゼフ・ハシッドに貸与することもあった。1952年には、彼が所有していたジュゼッペ・グァルネリのヴァイオリンをアメリカ議会図書館に寄贈し、現在も同図書館で開催される演奏会で使用されている。

6. 著作

クライスラーは、その生涯の経験を記した著作も残している。

6.1. 自伝

彼は第一次世界大戦中の自身の経験を記録した回顧録『Four Weeks in the Trenches塹壕の四週間英語』を1915年に出版した。この著作は、彼がオーストリア=ハンガリー帝国陸軍将校として東部戦線に出征し、負傷するまでの4週間の体験を綴ったものである。