1. 概要

リヒテンシュタイン公国は、スイスとオーストリアに挟まれた中央ヨーロッパの小国である。立憲君主制を敷き、元首はリヒテンシュタイン家の公(侯)が世襲する。首都はファドゥーツ。面積は160 km2、人口は約4万人。ドイツ語を公用語とし、国民の多くはアレマン語の方言を話す。

歴史的には、1719年に神聖ローマ帝国のカール6世によってシェレンベルクとファドゥーツの領地が統合され、リヒテンシュタイン公国として成立した。19世紀にはドイツ連邦に加盟し、その後オーストリアとの関税同盟を経て、1868年に軍隊を廃止し永世中立国となった。第一次世界大戦後はスイスとの関係を強化し、通貨同盟や関税同盟を締結した。第二次世界大戦では中立を維持し、戦後は金融センターとして経済的繁栄を遂げた。1990年に国際連合に加盟し、1995年には欧州経済領域(EEA)にも参加している。

政治体制は、君主が強い権限を持つ一方で、直接民主制の要素も取り入れている点が特徴である。経済は、かつてタックスヘイブンとして知られたが、近年は国際的な税務透明性基準への対応を進めている。高付加価値の製造業と金融サービス業が主要産業であり、国民一人当たりの国内総生産(GDP)は世界最高水準にある。

社会的には、外国人居住者の割合が高く、多様な文化背景を持つ人々が共存している。教育水準は非常に高く、国民皆保険制度による医療サービスも充実している。文化面では、ドイツ語圏の文化の影響を受けつつ、独自の伝統を育んできた。リヒテンシュタイン美術館や国立博物館などの文化施設があり、音楽や祝祭も盛んである。

2. 国名

リヒテンシュタイン公国の正式名称は、公用語であるドイツ語では Fürstentum Liechtensteinフュルステントゥーム・リヒテンシュタインドイツ語と表記される。略称は Liechtensteinリヒテンシュタインドイツ語である。

公式の英語表記は Principality of Liechtensteinプリンシパリティ・オヴ・リクテンスタイン英語、略称は Liechtensteinリクテンスタイン英語である。

現地で話されるアレマン語(リヒテンシュタイン方言)では、Förschtatum Liachtaschtaフェアシュタトゥーム・リアハタシュタスイスドイツ語と呼称される。

日本語での公式表記は、日本国外務省によると「リヒテンシュタイン公国」であり、略称は「リヒテンシュタイン」または「リヒテンスタイン」とされる。しかし、元首であるリヒテンシュタイン家の当主の称号はドイツ語で Fürstフュルストドイツ語であり、これは公爵を意味する Herzogヘルツォークドイツ語(英語のdukeに相当)よりも一段下の爵位であるため、「公国」ではなく「侯国」と訳すべきであるとの主張も存在する。この文脈において、日本国外務省が用いる「公」は、特定の爵位ではなく、君主一般を指す意味合いで用いられていると考えられる。

英語では、元首の称号 Fürstフュルストドイツ語 は「プリンス(princeプリンス英語)」と訳され、国家体制は「Principalityプリンシパリティ英語」と訳される。日本語において「Principalityプリンシパリティ英語」は通例「公国」と訳される。英語の「プリンス」は広義には多義的であり、公爵位のみを指すものではなく、王侯貴族である領主全般を指す言葉である。リヒテンシュタイン家の当主の親族(男子)の称号はドイツ語で Prinzプリンツドイツ語であり、これは英語の「プリンス」と同義であるが、日本語においては「公子」と訳されるのが通例である。

国名は、オーストリアのニーダーエスターライヒ州にあったリヒテンシュタイン城に由来し、リヒテンシュタイン家がこの城を少なくとも1140年から13世紀まで、そして1807年以降再び所有していたことに関連する。

3. 歴史

リヒテンシュタインの歴史は、古代の集落の形成から始まり、ローマ帝国支配、リヒテンシュタイン家の登場による公国成立、そして近現代における国家の発展と国際社会での役割確立に至るまで、数多くの変遷を経てきた。

3.1. 古代史

現在のリヒテンシュタインの領域における人類存在の最も古い痕跡は、旧石器時代中期に遡る。紀元前5300年頃には、谷間に新石器時代の農耕集落が現れた。

鉄器時代後期、紀元前450年頃からはハルシュタット文化やラ・テーヌ文化が栄え、これらはおそらく古代ギリシャ文明やエトルリア文明の影響を受けていた。アルプス地方における最も重要な部族集団の一つはヘルウェティイ族であった。紀元前58年、ビブラクテの戦いでユリウス・カエサルがアルプス諸部族を破り、この地域は古代ローマの支配下に置かれた。紀元前15年までには、後に第2代ローマ皇帝となるティベリウスと、その弟ネロ・クラウディウス・ドルススがアルプス全域を征服した。

リヒテンシュタインはその後、ローマの属州ラエティアに編入された。この地域はローマ軍によって守備隊が置かれ、ボーデン湖近くのブレゲンツ(Brigantiumブリガンティウムラテン語、オーストリア)やマイエンフェルト(Magiaマギアラテン語、スイス)に大規模な軍団駐屯地が維持された。ローマ人はこの領土を通るローマ街道を建設し、維持した。紀元260年頃、ブリガンティウムはアレマン人によって破壊された。アレマン人はゲルマン民族の一派であり、後に紀元450年頃にこの地域に定住した。

中世初期には、アレマン人は5世紀までにスイス東部高原に、8世紀末までにアルプスの谷間に定住し、リヒテンシュタインはアレマニアの東端に位置した。6世紀には、クローヴィス1世が504年にトルビアックの戦いでアレマン人に勝利した後、この地域全体がフランク王国の一部となった。

後にリヒテンシュタインとなる地域は、フランク王国(メロヴィング朝およびカロリング朝)の支配下にあり続け、814年にカール大帝が死去した後、843年のヴェルダン条約によってカロリング帝国が分割されるまで続いた。現在リヒテンシュタインの領土は東フランク王国の一部を形成した。その後、1000年頃に神聖ローマ帝国のもとで中フランク王国と再統一された。約1100年まで、この地域の主要言語はロマンシュ語であったが、その後ドイツ語が領内で勢力を増し始めた。1300年には、ヴァレー州発祥の別のアレマン系住民であるヴァルザー人がこの地域に入植し、山村のトリーゼンベルクは今日でもヴァルザー・ドイツ語の方言の特徴を保存している。

3.2. リヒテンシュタイン家の登場と公国成立

1200年頃までに、アルプス高原の領地はサヴォイア家、ツェーリンゲン家、ハプスブルク家、キーブルク家によって支配されていた。他の地域は帝国直属領とされ、帝国が山岳路を直接管理した。1264年にキーブルク朝が倒れると、1273年に神聖ローマ皇帝となったルドルフ1世の下でハプスブルク家はその領土をリヒテンシュタインの領域を含む東アルプス高原まで拡大した。この地域は、1699年にリヒテンシュタイン家に売却されるまで、ホーエンエムス伯に封土として与えられていた。

1396年、リヒテンシュタイン南部のファドゥーツは帝国直属権を獲得し、すなわち神聖ローマ皇帝のみに従属することになった。

公国の名祖となった家系は、元々はニーダーエスターライヒ州のリヒテンシュタイン城に由来し、少なくとも1140年から13世紀まで、そして1807年以降も再び所有していた。リヒテンシュタイン家は主にモラヴィア、ニーダーエスターライヒ、シレジア、シュタイアーマルクに土地を取得した。これらの領土はすべて、より上位の封建領主、特にハプスブルク家のさまざまな分家からの封土として保有されていたため、リヒテンシュタイン家は帝国議会(Reichstagライヒスタークドイツ語)の議席を得るための主要な要件を満たすことができなかった。いくつかのリヒテンシュタイン公がハプスブルク家の支配者に近しい顧問として仕えたにもかかわらず、帝国の王座から直接保有する領土がなければ、神聖ローマ帝国内での力はほとんどなかった。

このため、一家はunmittelbarウンミッテルバールドイツ語(帝国直属)と分類される、つまり仲介的な封建的保有なしに、神聖ローマ皇帝から直接保有される土地の獲得を目指した。17世紀初頭、リヒテンシュタインのカール1世は、政治闘争で神聖ローマ皇帝マティアスに味方した後、Fürstフュルストドイツ語(公または侯)に叙せられた。ハンス・アダム1世は、ホーエンエムス家から微小なシェレンベルクのHerrschaftヘルシャフトドイツ語(領地)とファドゥーツ伯爵領(それぞれ1699年と1712年)を購入することを許可された。小さなシェレンベルクとファドゥーツは、まさに必要な政治的地位を有していた。すなわち、皇帝以外の封建的上位者(宗主)がいなかったのである。

1719年1月23日、これらの土地が購入された後、神聖ローマ皇帝カール6世は、ファドゥーツとシェレンベルクを統合し、新たに形成された領土をReichsfürstentumライヒスフュルステントゥームドイツ語(帝国諸侯領)の地位に格上げし、「リヒテンシュタイン」と命名することを布告した。これは「[彼の]忠実な僕、アントン・フローリアン・フォン・リヒテンシュタイン」に敬意を表してのものであった。この日、リヒテンシュタインは神聖ローマ帝国のほぼ主権を持つ直属の構成国となった。リヒテンシュタイン家はオーストリア、モラヴィア、シレジアなどに広大な領土を有していたが、現在のリヒテンシュタインの領域にあたるシェレンベルク=ファドゥーツはその一部に過ぎず、歴代君主はウィーンに居住していた。

3.3. 近世から19世紀

19世紀初頭、ヨーロッパでのナポレオン戦争の結果、神聖ローマ帝国は1805年のアウステルリッツの戦いでナポレオンに大敗した後、フランスの実効支配下に置かれた。1806年、皇帝フランツ2世は退位し、神聖ローマ帝国を解体し、960年以上にわたる封建統治を終結させた。ナポレオンは帝国の大部分をライン同盟に再編した。この政治的再編はリヒテンシュタインに広範な影響を及ぼした。歴史的な帝国の法的・政治的制度は解体され、国家は国境を越える封建領主への義務を負わなくなった。

現代の出版物は一般的に、リヒテンシュタインの主権をこれらの出来事に帰している。その公は、いかなる宗主にも義務を負わなくなった。1806年7月25日にライン同盟が設立された時から、リヒテンシュタイン公は、その覇権国であり保護者と称されたフランス皇帝ナポレオン1世の構成員、事実上の臣下となり、1813年10月19日に同盟が解体されるまで続いた。

その後まもなく、リヒテンシュタインはドイツ連邦(1815年6月20日 - 1866年8月23日)に加盟し、これはオーストリア皇帝が議長を務めた。

1818年、ヨハン1世ヨーゼフ公はこの領土に限定的な憲法を与えた。同年、アロイス2世公は、リヒテンシュタイン家の名を冠した公国に初めて足を踏み入れたリヒテンシュタイン家の一員となった。次の訪問は1842年まで行われなかった。

19世紀の主な出来事は以下の通りである。

- 1842年:陶磁器を製造する最初の工場が開設された。

- 1861年:貯蓄貸付銀行が設立され、最初の綿織物工場も操業を開始した。

- 1866年:ドイツ連邦が解体された。

- 1868年:財政的理由によりリヒテンシュタイン軍が解体された。この決定は、ヨーハン2世公の大権を無視して議会によって議決された。

- 1872年:スイスとオーストリア=ハンガリー帝国を結ぶフェルトキルヒ=ブックス線がリヒテンシュタインを通過して建設された。

- 1886年:ライン川を渡ってスイスへ至る2本の橋が建設された。

1884年、ヨーハン2世はオーストリア貴族のカール・フォン・イン・デア・マウアをリヒテンシュタインの知事に任命した。

普墺戦争ではオーストリア側について動員を行ったが、戦後ドイツ帝国には加わらなかった。1867年には永世中立国となった。

3.4. 20世紀

第一次世界大戦終結まで、リヒテンシュタインはまずオーストリア帝国、後にオーストリア=ハンガリー帝国と密接に結びついていた。支配者である公爵家は依然としてハプスブルク領の不動産から富の多くを得ており、ウィーンにある2つの宮殿で多くの時間を過ごした。第一次世界大戦による経済的荒廃は、リヒテンシュタインをしてもう一方の隣国であるスイスとの関税・通貨同盟締結を余儀なくさせた。さらに、戦時の経済的荒廃から生じた民衆の不穏は、1918年リヒテンシュタイン・クーデターを直接引き起こし、1921年に立憲君主制に基づく新憲法が導入される過程を創出した。連合国との関係が悪かったため、戦後も国際連盟には加盟できなかったが、この際にチェコスロバキアを除く国からは国家としての承認を受けている。

1920年には国内に居住しなくても多額の金を納めたものに国籍を認める「財政帰化制度」を導入したが、これはナチス・ドイツの迫害から逃れるユダヤ系ドイツ人を多く受け入れることにつながり、ドイツ側がリヒテンシュタインを犯罪者の逃亡地であると非難することにつながった。1916年には、国土を教皇領として教皇に献上し、侯家はその代官となるという秘密交渉が行われたが、侯位継承予定者のアロイスらが難色を示したため実現しなかった。

1929年、75歳のフランツ1世公が即位した。彼はウィーン出身の裕福な女性エリーザベト・フォン・グートマンと結婚したばかりで、彼女の父はモラヴィア出身のユダヤ人実業家であった。リヒテンシュタインには公式のナチ党は存在しなかったが、その国民連合党内でナチス共感運動が起こった。地元のリヒテンシュタイン・ナチスは、エリーザベトをユダヤ人の「問題」として特定した。親ナチスの扇動は1930年代を通じてリヒテンシュタインで続き、1939年3月のクーデター未遂事件は、フランツ・ヨーゼフ2世がベルリンへの公式訪問中に発生した。

1938年3月、ナチス・ドイツによるオーストリア併合(アンシュルス)の直後、フランツ1世は31歳の甥孫であり法定推定相続人であるフランツ・ヨーゼフ公を摂政に任命した。甥孫を摂政にした後、彼はチェコスロバキアのフェルトベルクに移り、7月25日、家族の城の一つであるフェルトベルク城で死去し、フランツ・ヨーゼフが正式にリヒテンシュタイン公として彼を継承した。フランツ・ヨーゼフ2世はファドゥーツに移住した。ドイツ側はリヒテンシュタインの併合は不可能であると判断したが、フランツ・ヨーゼフ2世らはドイツへの友好姿勢を見せながらも独立維持に腐心していた。同年3月30日、フランツ・ヨーゼフ2世の仲介で進歩市民党と親独的な野党祖国連合の連立が成立し、ヨーゼフ・ホープが首相となった。これに不満を持った親ナチズム的な祖国連合の一部が分離し、リヒテンシュタインのドイツ国民運動(VDBL)を結成した。

ホープ政権は1939年4月4日に迫っていた総選挙を前に比例代表制へと選挙制度を改正し、18%という極めて高い阻止条項を設け、さらに進歩市民党・祖国連合の名簿を改選議席と同数にすることでほぼ選挙を無効化した(1939年リヒテンシュタイン総選挙)。進退窮まったVDBLは3月22日にドイツとの合邦を宣言するクーデター計画を立てたが未遂に終わり、逮捕される動きとなった。5月29日に行われた聖霊降臨祭の祝典では4000人の国民がフランツ・ヨーゼフ2世への忠誠を示した。

第二次世界大戦中、リヒテンシュタインは公式には中立を保ち、隣国のスイスに援助と指導を求めた一方、ボヘミア、モラヴィア、シレジアの王朝領地や財産からの家族の宝物は、安全のためにリヒテンシュタインに運ばれた。タンネンバウム作戦、すなわちスイス征服のためのナチスの計画にはリヒテンシュタインも含まれており、すべてのドイツ語話者をライヒに統合するというナチスの「汎ゲルマン」の夢にはリヒテンシュタインの住民も含まれていたであろう。しかし、ナチスは最終的にこの計画の実施を断念し、リヒテンシュタインはナチスの占領を免れた。

紛争終結時、チェコスロバキアとポーランドは、ドイツの所有物と見なしたものを押収するため、これら3地域のすべてのリヒテンシュタイン王朝の財産を収用した。この収用(国際司法裁判所における現代の法的紛争の対象)には、1600 km2を超える農地と森林地(最も注目すべきはユネスコ登録のレドニツェとヴァルチツェの文化的景観)、およびいくつかの家族の城や宮殿が含まれていた。

2005年、政府委託の調査により、シュトラースホーフ強制収容所からのユダヤ人奴隷労働者が、SSによって提供され、リヒテンシュタイン公家の所有するオーストリアの不動産で働かされていたことが明らかになった。報告書は、公家が奴隷労働を知っていたという証拠は見つからなかったものの、公家が責任を負うことを示していた。

リヒテンシュタイン市民は、冷戦時代にはチェコスロバキアへの入国を禁じられていた。戦後のベネシュ布告をめぐる外交紛争により、リヒテンシュタインはチェコ共和国またはスロバキアと国際関係を持たなかった。リヒテンシュタインとチェコ共和国との外交関係は2009年7月13日に、スロバキアとは2009年12月9日に樹立された。

第二次世界大戦の勃発を受けて8月30日には厳正中立を宣言したが、祖国連合やVDBLの一部はなおもドイツへの併合を目指していた。しかしドイツ側はスイスとの一体性が強いことと、重要性の低さから併合には踏み切らなかった。また1942年からは連合国と接触を図り、戦後の主権の維持などについて交渉を行っている。1943年にはフランツ・ヨーゼフ2世は非常大権を用いて議員任期の無期延長を行い、国内の統一を図った。大戦中リヒテンシュタイン領国内が地上戦の戦火に巻き込まれることはなく、ドイツ国内にあったリヒテンシュタイン家の財産保全にも成功した。しかし戦前戦後を通じてチェコスロバキア・ポーランド内にあったリヒテンシュタイン家の領地は没収された。またスイスも要衝であったエルホルンの併合を要求し、これを割譲している。戦後においては中立政策を推進して親独性を薄める動きが強まり、国歌の一部を変更するに至っている。

1990年9月20日、リヒテンシュタインは160番目の加盟国として国際連合に加盟した。国連総会のメンバーとして、この小国は国連専門機関において主要な役割を果たしていない数少ない国の一つである。

第二次世界大戦後、リヒテンシュタインは深刻な財政難に陥った。リヒテンシュタイン家はしばしば、レオナルド・ダ・ヴィンチ作の肖像画『ジネーヴラ・デ・ベンチの肖像』を含む一族の美術的財宝を売却することに頼った。この絵画は1967年にアメリカ合衆国のナショナル・ギャラリー・オブ・アートによって500.00 万 USD(当時の絵画の記録的価格)で購入された。

1970年代後半までに、リヒテンシュタインはその低い法人税率を利用して多くの企業を誘致し、世界で最も裕福な国の一つとなった。

3.5. 21世紀

リヒテンシュタインは、2003年の憲法改正国民投票により、君主が国民投票の失敗を理由に国を去ると脅した後、君主に大きな権限を与えた。これらの権限には、政府の解任、裁判官の指名、法律の拒否権などが含まれる。

2019年9月の時点で、リヒテンシュタイン公は世界で5番目に裕福な君主であり、推定資産は35.00 億 USDである。国の人口は、世界で最も高い生活水準の一つを享受している。

かつては億万長者のタックスヘイブンとして知られていたが、2008年の税務問題で頂点に達した後、公国はこの評判を払拭するために多大な努力を払ってきた。アルプス山脈に位置するリヒテンシュタインは山岳地帯であり、ウィンタースポーツの目的地となっている。

リヒテンシュタインは、米国と租税条約を結んでいないヨーロッパの数少ない国の一つであり(モナコとサンマリノと並んで)、そのための努力は停滞しているように見える。

国際関係では、2008年にスイスと共にシェンゲン・ダブリン協定に加盟した。経済統合政策の観点から、EEAおよびEUの枠組みにおける関係は、リヒテンシュタインの外交政策において特別な位置を占めている。リヒテンシュタイン世襲公は、ドイツ語圏諸国(EU加盟国と非加盟国で構成)の元首による年次会合にも参加している。

2024年10月21日、ワシントンD.C.で開催された世界銀行グループの年次総会で、リヒテンシュタインは国際通貨基金(IMF)に加盟した。

4. 地理

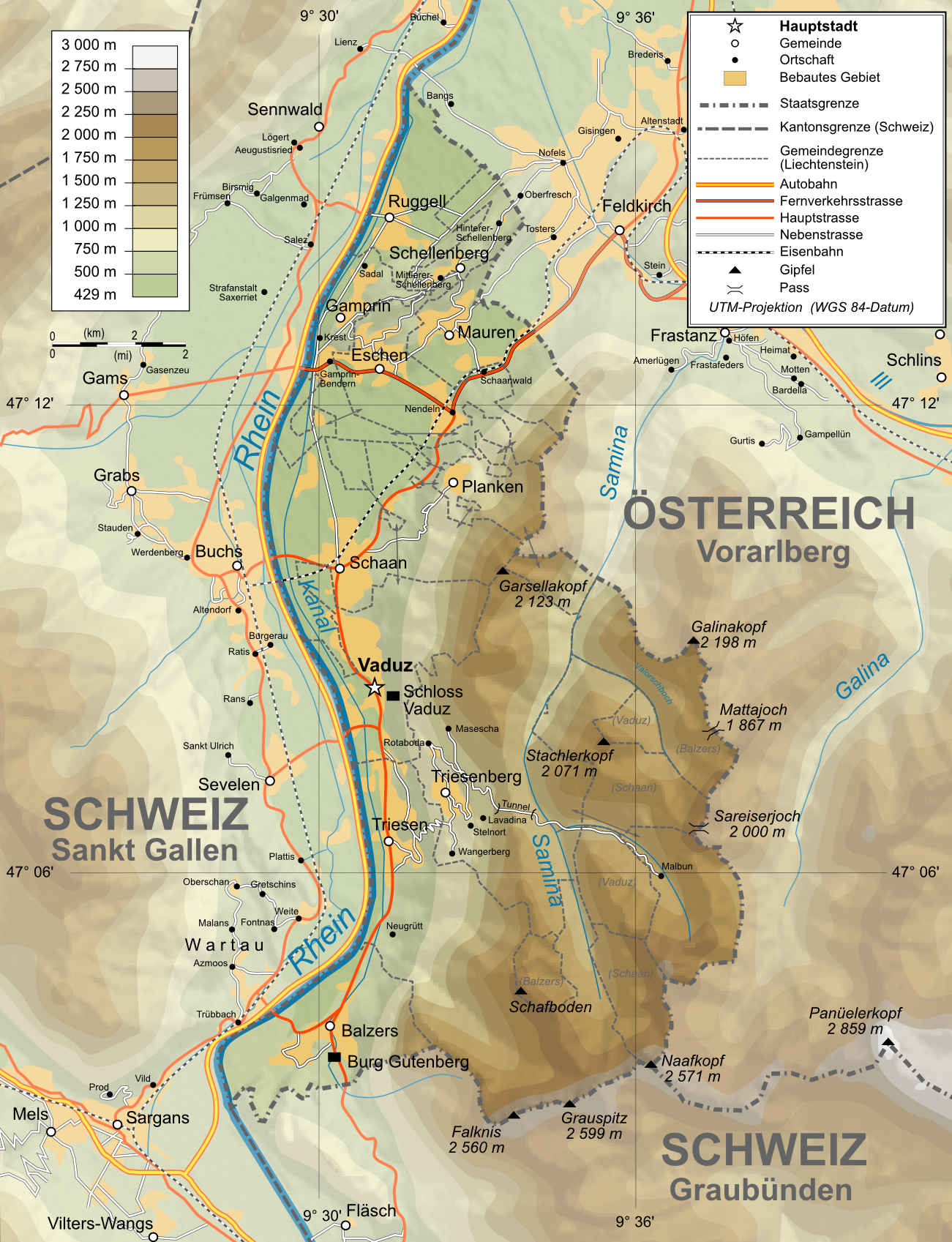

リヒテンシュタインは、ヨーロッパ・アルプス山脈のライン川上流谷に位置し、東はオーストリアのフォアアールベルク州、南はスイスのグラウビュンデン州、西はスイスのザンクト・ガレン州と国境を接している。ライン川がリヒテンシュタインの西側国境全体を形成している。国土は南北に約24 kmの長さである。1943年には、ライン川に接続するリヒテンシュタイン内陸運河が国内に建設された。

4.1. 地形と国境

リヒテンシュタインは、ヨーロッパ中央部、アルプス山脈のライン川上流に位置する。東をオーストリアのフォアアールベルク州、南をスイスのグラウビュンデン州、西をスイスのザンクト・ガレン州と接している。ライン川がリヒテンシュタインの西側国境全体を形成している。国土を南北に測ると約24 kmの長さである。最高地点であるグラウシュピッツは標高2599 mである。

リヒテンシュタインは、世界に2つしかない二重内陸国の一つである(もう一つはウズベキスタン)。これは、完全に他の内陸国に囲まれている国を指す。リヒテンシュタインは面積において世界で6番目に小さい主権国家である。

2006年に行われたより正確な国境測量により、国土面積は160 km2、国境線の総延長は77.9 kmとされた。これは以前考えられていたよりも1.9 km長い。

世界銀行は、その包含基準により、リヒテンシュタインを50の「小国」のリストに含めていない。

4.2. 気候

アルプス山脈に位置するにもかかわらず、卓越する南風がリヒテンシュタインの気候を和らげている。気候は大陸性で、冬は曇りがちで寒く、雨や雪が頻繁に降る。夏は涼しいかやや暖かく、曇りがちで湿度が高い。

山岳地帯にあるにもかかわらず、気候は比較的穏やかである。フェーン現象(暖かく乾燥した秋風)の影響を強く受けるため、春と秋の植生期間が長くなり、強いフェーン現象により冬でも15 °C前後の気温になることは珍しくない。スイスとフォアアールベルクの山脈が上流に位置し、冷たい極地気団や大西洋気団から保護し、典型的なアルプス内陸の保護層を形成している。公国には葉の茂る牧草地のある果樹園があり、ブドウ栽培の長い伝統がある。リヒテンシュタインの小さな国土面積は気候差にはほとんど影響しないが、異なる高度への垂直的な区分が非常に重要であり、そのため顕著な気候差が生じる。

冬の気温が-15 °Cを下回ることは稀であり、夏の平均気温は20 °Cから28 °Cの間である。年間降水量は平均で約900 mmから1200 mmであり、直接的なアルプス地域では降水量が1900 mmに達することもしばしばある。年間平均日照時間は約1600時間である。

| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 最高気温記録 °C (°F) | 5.0 | 6.8 | 11.8 | 16.0 | 20.1 | 23.2 | 24.9 | 24.3 | 20.0 | 15.7 | 9.5 | 5.5 | 15.2 | |

| 平均最高気温 °C (°F) | 1.4 | 2.7 | 6.8 | 10.7 | 14.7 | 17.9 | 19.4 | 19.1 | 15.0 | 11.1 | 5.7 | 2.2 | 10.6 | |

| 日平均気温 °C (°F) | -2.0 | -1.1 | 2.3 | 5.6 | 9.7 | 13.0 | 14.6 | 14.6 | 10.8 | 6.9 | 2.2 | -1.1 | 6.3 | |

| 平均最低気温 °C (°F) | 41 | 34 | 54 | 57 | 90 | 116 | 130 | 144 | 96 | 68 | 56 | 54 | 940 | |

| 降水量 mm (inch) | 14.2 | 14.4 | 6.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 11.9 | 52.0 | |

| 降雪量 cm (inch) | 7.4 | 6.6 | 9.0 | 8.9 | 11.8 | 12.9 | 13.2 | 13.3 | 10.1 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 119.3 | |

| 平均降水日数 (≥ 1.0 mm) | 3.9 | 3.9 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 3.3 | 14.8 | |

| 平均降雪日数 (≥ 1.0 cm) | 75 | 69 | 66 | 63 | 67 | 70 | 71 | 74 | 76 | 76 | 77 | 77 | 72 | |

| 平均相対湿度 (%) | 72 | 92 | 131 | 156 | 168 | 181 | 197 | 183 | 147 | 114 | 67 | 53 | 1563 | |

| 月間平均日照時間 | 40 | 44 | 47 | 49 | 46 | 48 | 52 | 54 | 52 | 48 | 36 | 34 | 47 | |

| 日照率 (%) | 出典: MeteoSwiss | |||||||||||||

4.3. 河川・湖沼

ライン川はリヒテンシュタインで最も長く大きな水域である。全長約27 kmで、スイスとの自然国境を形成し、リヒテンシュタインの給水にとって非常に重要である。さらに、ライン川は国民にとって重要なレクリエーションエリアでもある。1943年には国内にライン川と接続するリヒテンシュタイン内陸運河が建設された。

全長10 kmのザミナ川は公国で2番目に長い川である。この急流河川はトリーゼンベルクに源を発し、オーストリアのイル川(フェルトキルヒ近郊)に合流する。

リヒテンシュタインで唯一の自然湖はガンプリナー・ゼーレであり、1927年にライン川の洪水による大規模な浸食によって形成された。これに加えて、主に発電のために作られた人工湖も存在する。その一つがシュテーク貯水池であり、リヒテンシュタイン最大の湖である。

4.4. 山岳

リヒテンシュタインの領土の約半分は山岳地帯である。リヒテンシュタインは完全にレティコンアルプスに位置しており、アルプスの分類によっては東アルプス(アルプスの二分割法)または中央アルプス(アルプスの三分割法)に割り当てられる。

リヒテンシュタインの最高地点はグラウシュピッツ山(前グラウシュピッツ)で海抜2599 m、最低地点はルッゲラー・リートで海抜430 mである。

リヒテンシュタインには合計32の山があり、その標高は少なくとも2000 mである。標高2452 mのファルクニスホルンはリヒテンシュタインで5番目に高い山であり、国の最南端を表している。リヒテンシュタイン、グラウビュンデン、フォアアールベルクの三国国境点はナーフコップフ山(海抜2570 m)である。

石灰岩アルプスに属するアルプス山脈の山頂に加えて、南部のフレッシャーベルク(海抜1135 m)と北部のエシュナーベルク(海抜698 m)という2つの島山がライン渓谷からそびえ立ち、アルプスのヘルヴェティックナップまたはフライシュ帯に属している。エシュナーベルクはリヒテンシュタイン低地地方における重要な居住地域である。

5. 政治

リヒテンシュタインは立憲君主制国家であり、元首はリヒテンシュタイン家の当主であるリヒテンシュタイン公(侯)が世襲する。元首はリヒテンシュタイン侯で、リヒテンシュタイン家の当主による男子世襲制である。欧州の君主制国家の元首が象徴・儀礼的存在であるのに対して、侯は立法権・外交権・議会の解散権・法案の拒否権など強い権限を有している。現在の君主ハンス・アダム2世侯は、2004年に長男のアロイスを摂政に指名して統治権を譲り、自らは名目上の元首としての地位のみを有している。

リヒテンシュタインの政治システムは、絶対君主制、代表民主制、直接民主制の要素を組み合わせたもので、やや謎めいている。君主は広範な行政権と立法権を保持し、国の日常政治やすべての三権(行政、立法、司法)において積極的な役割を果たしており、これはヨーロッパの君主で唯一そのような役割を維持している例である。代表民主制と直接民主制は、選挙で選ばれた議会が法律を制定し、有権者が議会とは独立して法律や憲法改正を提案し制定できるという点で共存している。しかし、議会が可決した法律と同様に、これらも君主によって拒否される可能性がある。

君主が政治の実権を持つものの、国民の自由と権利、法の支配、議会政治などの民主主義制度が充分に整備・保証されているため、一般に立憲君主制と見做されている。

5.1. 政府構造

リヒテンシュタインの政府は、世襲君主である公(侯)、その権限を代行する摂政、そして議会(一院制、ランツターク)、行政府(首相と閣僚)から構成される。

君主(公)は国家元首であり、国際関係においてリヒテンシュタインを代表する(ただし、スイスがリヒテンシュタインの外交関係の多くを引き受けている)。君主は法律を拒否する権限を持ち、国民投票を呼びかけ、新しい法律を提案し、議会を解散することができるが、議会の解散は国民投票によっても行うことができる。

行政権は、首相と4人の政府参事官(大臣)からなる政府上層部が担う。首相とその他の大臣は、議会の提案と同意に基づき、君主によって任命され、議会における政党のバランスを反映する。憲法は、少なくとも2人の政府メンバーが2つの地域それぞれから選出されることを規定している。政府のメンバーは、議会に対して集団的かつ個別に責任を負う。議会は君主に個々の大臣または政府全体の罷免を要請することができ、また君主も一方的に罷免することができる。

立法権は、一院制の国会(ランツターク)に属し、25人の議員で構成され、比例代表制に基づいて最大4年の任期で選出される。15人の議員はオーバーラント(上部地方または地域)から、10人の議員はウンターラント(下部地方または地域)から選出される。政党は、議会で議席を獲得するために全国投票の少なくとも8%、つまり25議席の議会で2議席に相当する票を得なければならない。議会は政府を提案し承認し、君主が正式に任命する。議会はまた、政府全体または個々のメンバーに対する不信任投票を可決することができる。

議会は、その議員の中から議会議長と追加の4人のメンバーからなる「ランデスアウスシュス」(国家委員会)を選出する。国家委員会は、議会監督の機能を果たす任務を負っている。議会は、君主および市民と共に新しい法律を提案する権限を共有しており、議会と市民の双方が国民投票を開始することができる。

司法権は、ファドゥーツの地方裁判所、ファドゥーツの公国高等控訴裁判所、公国最高裁判所、行政裁判所、および国家裁判所に属する。国家裁判所は、法律の憲法適合性について判決を下し、議会によって選出された5人のメンバーで構成される。

5.2. 憲法

リヒテンシュタインの現行憲法は、1921年リヒテンシュタイン憲法を改正し、2003年3月に採択された。1921年の憲法は、リヒテンシュタインをリヒテンシュタイン公家の世襲君主が統治する立憲君主制国家と定めており、議院内閣制が採用されていたものの、君主は実質的な政治権力を保持していた。

2003年の改正は、君主に広範な拒否権、政府解散権、非常事態宣言による統治権を与え、立法過程における君主の積極的な役割を維持するものであった。この改正案は、ヴェニス委員会(欧州評議会の諮問機関)が、欧州の民主主義基準と両立しないとの意見を示す包括的な報告書を発表した直後に国民投票にかけられた。国民投票に先立ち、君主は改正案が否決された場合には国を去ると示唆していた。結果として、国民の支持を得て憲法は改正された。この改正により、君主の権限は大幅に強化され、一部からは事実上の「絶対君主制」への回帰であるとの評価もなされている。2012年に行われた国民投票では、君主の拒否権保持を76%の国民が支持している。

歴史的経緯から、民法はオーストリアの民法が基本となっており、刑法はスイスの刑法を基本としている。死刑制度は廃止されている。

5.3. 主要政党

リヒテンシュタインの政党政治は、伝統的に2つの主要政党によって支配されてきた。

- 進歩市民党 (Fortschrittliche Bürgerparteiフォルツシュリフトリッヒェ・ビュルガーパルタイドイツ語、FBP): 保守中道右派政党。

- 祖国連合 (Vaterländische Unionファーターレンディッシェ・ウニオンドイツ語、VU): キリスト教民主主義・保守中道政党。

これらの二大政党は長年にわたり連立政権を組むことが多かった。選挙制度は複数投票制と比例代表制を組み合わせた直接選挙で行われる。議席獲得のためには、全国投票の8%以上を得るという阻止条項が設けられている。

近年では、これらの二大政党以外にも小規模な政党が登場し、議会に進出する例も見られる。

5.4. 人権

リヒテンシュタインは概して保守的な社会である。

女性参政権は、ヨーロッパで最も遅く、1984年7月1日に承認された。それ以前の1968年、1971年、1973年の3回の国民投票では否決されていた。1984年の国民投票は男性のみが参加を許され、賛成51.3%で辛うじて可決された。

同性婚については、2024年に法制化され、2025年1月1日に施行される予定である。

妊娠中絶は依然として法律で禁じられている。

その他の市民的自由や社会的権利(表現の自由、集会の自由、少数派の権利など)は憲法で保障されているが、社会の保守的な価値観との間で時折議論が生じることがある。

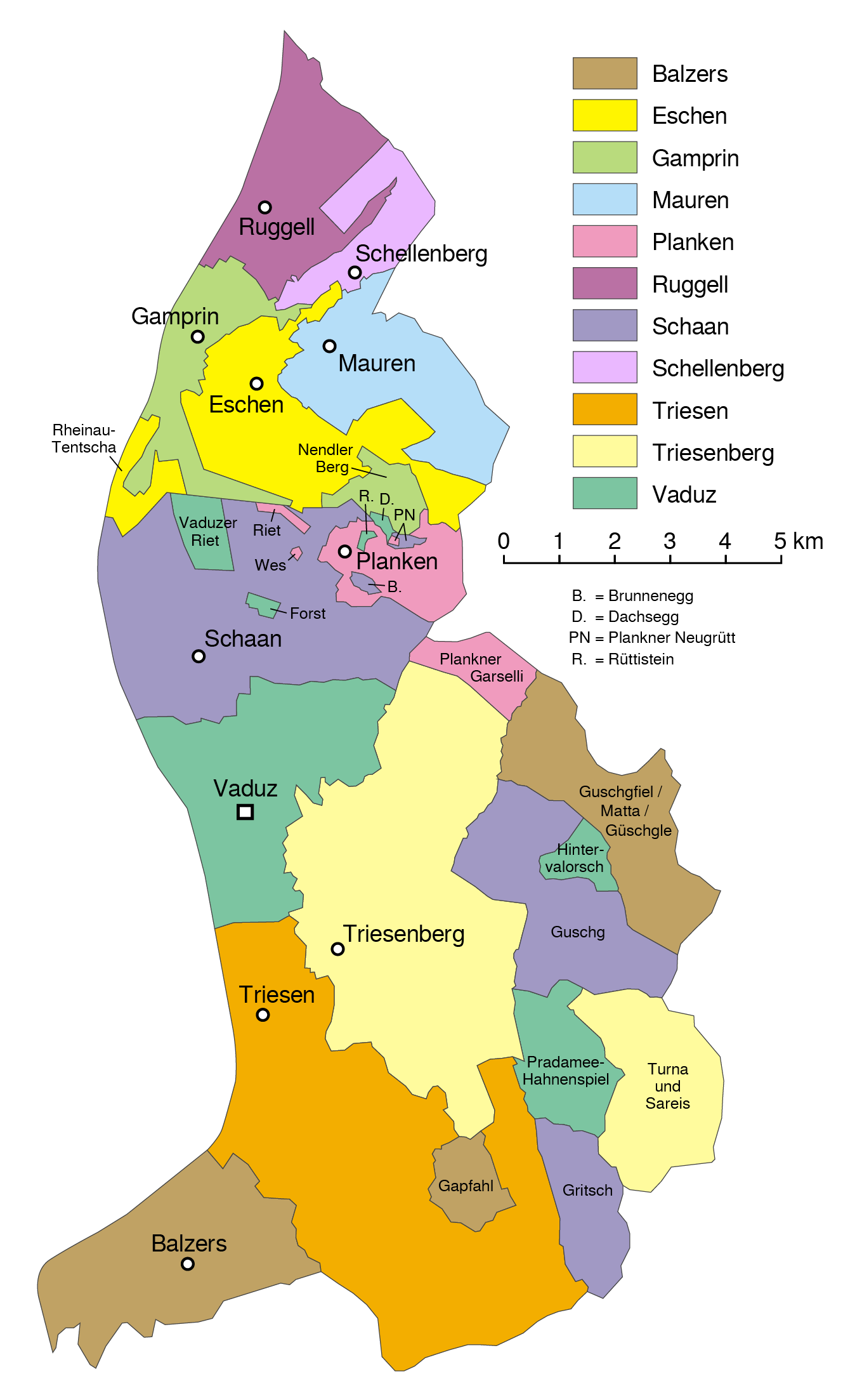

6. 行政区画

リヒテンシュタインは11の基礎自治体(Gemeindenゲマインデンドイツ語、単数形は Gemeindeゲマインデドイツ語)から構成される。これらのゲマインデは、ほとんどの場合、単一の町または村から成る。

歴史的経緯から、これらのゲマインデは2つの選挙区に区分される。

- オーバーラント(Oberlandオーバーラントドイツ語、高地地方):旧ファドゥーツ伯爵領に由来する。

- ウンターラント(Unterlandウンターラントドイツ語、低地地方):旧シェレンベルク男爵領に由来する。

以下に11のゲマインデを人口順(2019年推定)に示す。

# シャーン (Schaanシャーンドイツ語) - 人口 6,039人、面積 26.92 km2 (オーバーラント)

# ファドゥーツ (Vaduzファドゥーツドイツ語) - 人口 5,696人、面積 17.32 km2 (オーバーラント、首都)

# トリーゼン (Triesenトリーゼンドイツ語) - 人口 5,275人、面積 26.48 km2 (オーバーラント)

# バルザース (Balzersバルザースドイツ語) - 人口 4,642人、面積 19.73 km2 (オーバーラント)

# エッシェン (Eschenエッシェンドイツ語) - 人口 4,466人、面積 10.38 km2 (ウンターラント)

# マウレン (Maurenマウレンドイツ語) - 人口 4,401人、面積 7.49 km2 (ウンターラント)

# トリーゼンベルク (Triesenbergトリーゼンベルクドイツ語) - 人口 2,636人、面積 29.69 km2 (オーバーラント)

# ルッゲル (Ruggellルッゲルドイツ語) - 人口 2,322人、面積 7.38 km2 (ウンターラント)

# ガンプリン (Gamprinガンプリンドイツ語) - 人口 1,690人、面積 6.12 km2 (ウンターラント)

# シェレンベルク (Schellenbergシェレンベルクドイツ語) - 人口 1,107人、面積 3.59 km2 (ウンターラント)

# プランケン (Plankenプランケンドイツ語) - 人口 473人、面積 5.34 km2 (オーバーラント)

各ゲマインデは独自の紋章と行政機構を持ち、地方自治を担っている。オーバーラントとウンターラントの区分は、現在も国政選挙の選挙区として機能している。

7. 国際関係

リヒテンシュタインは、永世中立を基調としつつ、多国間主義と欧州統合への積極的参加を外交政策の柱としている。小国としての主権維持と国民の福祉向上を目指し、国際社会において独自の役割を果たすべく努力を続けている。1919年の合意により、多くの国においてスイスがリヒテンシュタインの利益代表を務めているが、欧州評議会など一部の国際機関では独自に代表権を行使している。

7.1. 全般

リヒテンシュタインの外交政策は、永世中立を基本とし、多国間主義を重視し、欧州統合へ積極的に参加することを特徴とする。これらの基本方針は、国の規模が小さく、政治的・軍事力に乏しいという現実を踏まえ、法的共同体への参加を通じて過去300年以上にわたり主権を維持してきた歴史的背景に基づいている。1921年憲法に根差す強力な直接民主制と市民志向の意思決定メカニズムが、この外交政策の国内的正当性と持続可能性を支えてきた。

歴史的な統合・協力政策の重要な節目としては、1806年のライン同盟加盟、1815年のドイツ連邦加盟、1852年のハプスブルク君主国との二国間関税・通貨協定締結、そして1923年のスイスとの関税同盟があり、これに続いて多くの重要な二国間条約が締結された。

第二次大戦後の経済復興期には、1950年の国際司法裁判所規程への加盟、1975年のヘルシンキ最終議定書(現在のOSCE)署名、1978年の欧州評議会加盟、そして1990年9月18日の国際連合加盟が実現した。1991年には欧州自由貿易連合(EFTA)に正式加盟し、1995年からは欧州経済領域(EEA)および世界貿易機関(WTO)の加盟国となっている。

2008年にはスイスと共にシェンゲン・ダブリン協定に加盟した。経済・統合政策の観点からは、EEAおよびEUの枠組みにおける関係がリヒテンシュタインの外交政策において特別な位置を占めている。リヒテンシュタイン世襲公は、ドイツ語圏諸国(EU加盟国と非加盟国で構成)の元首による年次会議にも参加している。

小国フォーラムのメンバーであり、これは1992年にシンガポールによって設立されたグループで、現在、加盟時に人口1千万人未満の108カ国が参加している。2024年10月21日には国際通貨基金(IMF)に加盟した。

7.2. スイスとの関係

リヒテンシュタインとスイスの関係は、1923年の関税同盟締結以来、極めて緊密かつ多岐にわたる。この関税同盟は、両国間の自由な物品の移動を保証するものであり、リヒテンシュタイン経済の発展に大きく貢献してきた。通貨に関しても、リヒテンシュタインはスイス・フランを法定通貨として採用しており、金融政策面でもスイスと一体化している。

外交・領事業務の一部はスイスが代行しており、多くの国においてスイス大使館がリヒテンシュタインの利益代表を務めている。ただし、主要な国際機関や一部の国に対しては、リヒテンシュタインは独自の大使館や代表部を設置している。

経済的・社会的な連携も深く、多くのリヒテンシュタイン国民がスイスで就労・就学し、またその逆も同様である。国境管理は事実上撤廃されており、両国民の往来は自由である。この緊密な関係は、リヒテンシュタインの小国としての制約を補い、安定と繁栄を支える上で不可欠なものとなっている。2000年以降、スイスはリヒテンシュタインに大使を任命しているが、大使はベルンに駐在している。

7.3. 欧州連合(EU)および欧州諸機関との関係

リヒテンシュタインは欧州連合(EU)には加盟していないが、欧州経済領域(EEA)の加盟国として、EU単一市場へのアクセスを有している。これにより、EU加盟国との間で物品、サービス、資本、人の自由な移動が原則として保障されている。EEA協定はリヒテンシュタイン経済にとって極めて重要であり、EU法規の多くを国内法に取り入れている。

また、リヒテンシュタインは欧州自由貿易連合(EFTA)の原加盟国の一つであり、EFTAを通じて他の加盟国(アイスランド、ノルウェー、スイス)と共に自由貿易協定網を世界各地に広げている。

シェンゲン協定およびダブリン規約にも参加しており、これによりシェンゲン圏内での国境検査なしの移動が可能となっている。

欧州評議会(CoE)の加盟国としては、人権、民主主義、法の支配の擁護に積極的に取り組み、特に人権分野での活動に力を入れている。

7.4. 国際連合(UN)との関係

リヒテンシュタインは1990年9月18日に国際連合に160番目の加盟国として承認された。小国であるため、すべての国連専門機関で顕著な役割を果たすわけではないが、特に国の規模に関わらず貢献できる分野に焦点を当てて活動している。

具体的には、人権の擁護と促進、法の支配の強化、軍縮、そして持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けた取り組みに積極的に関与している。国連総会や関連委員会での発言を通じて、小国の視点や懸念を表明し、国際的な議論に貢献している。また、特定のテーマに関する国際条約の批准や国内実施にも努めている。例えば、2017年9月20日には核兵器禁止条約に署名している。

7.5. 周辺国・主要国との関係

リヒテンシュタインは、隣国であるオーストリアおよびドイツと歴史的、経済的に深い関係を築いている。オーストリアとは、かつて関税同盟を結んでいた経緯もあり、文化的なつながりも強い。ドイツとは、経済関係が緊密である一方、過去には銀行や税務データの取り扱いをめぐって関係が緊張した時期もあったが、2009年に税務問題に関する協力と情報交換に関する協定を締結し、関係改善が図られた。リヒテンシュタインは、欧州統合における自国の利益を保護する上でドイツを重要なパートナーと見なしている。文化面では、プロジェクトへの後援が特に重要な役割を果たしており、例えば、ヒルティ財団はベルリンでの「エジプトの沈没遺宝」展に資金を提供し、国家はヴァイマルのアンナ・アマーリア大公妃図書館の火災後に2万ユーロを寄付した。

アメリカ合衆国とは、職業訓練分野での知識交換など、特定の分野での協力関係が見られる。

チェコおよびスロバキアとの関係は、第二次世界大戦後のリヒテンシュタイン家の財産没収問題(ベネシュ布告)により長らく国交がなかったが、チェコとは2009年7月13日、スロバキアとは同年12月9日にそれぞれ外交関係を開設し、国交正常化が実現した。しかし、財産問題は依然として両国間の懸案事項として残っている。

リヒテンシュタインは、ウィーン、ベルン、ベルリン、ブリュッセル、ストラスブール、ワシントンD.C.に直接外交使節団を、ニューヨークとジュネーブに国連常駐代表部を置いている。現在、78カ国の外交使節団がリヒテンシュタインに信任されているが、そのほとんどはベルンに駐在している。ブリュッセルの大使館は、欧州連合、ベルギー、そして聖座との連絡を調整している。

7.6. 日本との関係

日本とリヒテンシュタインは、1996年6月に正式に外交関係を樹立した。それ以前から、リヒテンシュタイン公家と日本の皇室との間には伝統的な交流があった。

経済面では、特に金融・投資分野での関係が見られる。リヒテンシュタインは国際的な金融センターとしての地位を確立しており、日本の金融機関や投資家との接点も存在する。文化交流も行われており、美術展の開催や音楽家の交流などが時折見られる。

両国間のハイレベルな往来としては、公室・皇室間の訪問が特筆される。今後の協力関係については、金融、環境技術、文化など、多岐にわたる分野での発展が期待されている。在リヒテンシュタイン日本国大使館はスイスのベルンにある在スイス大使館が兼轄しており、一方、リヒテンシュタインは東京に名誉総領事館を設置している。

8. 軍事・治安

リヒテンシュタインは、その小規模な国土と永世中立政策に基づき、独自の軍隊を保有していない。国内の治安維持は国家警察が担っており、国際的な協力も積極的に行っている。

8.1. 軍隊の廃止と中立政策

リヒテンシュタインは1868年に財政的理由から軍隊を解体し、それ以来、非武装中立政策を堅持している。この決定は、普墺戦争(1866年)直後になされた。この戦争でリヒテンシュタインは80人の兵士を動員したが、戦闘には参加しなかった。実際、帰還時にはイタリア軍の連絡将校が同行したため、部隊は81人になっていたという逸話もある。この戦争におけるドイツ連邦の解体により、リヒテンシュタインは軍隊を維持する国際的義務から解放され、議会はこの機会を捉えて軍隊への資金提供を拒否した。当初、公は国の防衛が手薄になるとして反対したが、1868年2月12日に譲歩し、軍隊は解散された。リヒテンシュタインの軍旗の下で最後に勤務した兵士、アンドレアス・キーバーは1939年に95歳で亡くなった。

現在、国防に関しては特定の条約上の義務はないものの、スイスとの緊密な関係があり、有事の際にはスイスによる一定の支援が期待されるという見方もあるが、スイスがリヒテンシュタインを防衛する正式な条約は存在しない。第二次世界大戦中、スイスはリヒテンシュタインを同一経済圏内に置くことで保護したが、リヒテンシュタインのみが攻撃された場合には防衛しないという立場を明確にしていた。しかし、スイス軍は国民保護の観点からリヒテンシュタインと協力することはあり、国内の防災訓練にスイス軍が参加することもある。

リヒテンシュタインは中立政策を掲げており、世界の軍隊を持たない国の一つであるが、警察組織内に準軍事組織である公国リヒテンシュタイン保安隊を維持しており、リヒテンシュタインへの侵攻が発生した場合には事実上の軍隊として機能する可能性がある。この部隊は国家警察の重装備支援を行うほか、王宮や公式行事での儀仗も担当する。しかし、リヒテンシュタインは必要と判断されれば軍隊を再建することができる。

1985年、スイス軍が演習中に誤って砲弾を発射し、リヒテンシュタイン国内の森林の一部を焼失させる事件があった。この事件は「白ワイン1ケース」で解決したと言われている。2007年3月には、スイスの歩兵部隊170名が演習中に道に迷い、誤ってリヒテンシュタイン領内に1.5 km侵入した。この偶発的な侵攻は、部隊が誤りに気づき引き返したことで終結した。スイス軍は後にリヒテンシュタインに侵入を通知し、公式に謝罪した。これに対し、内務省の報道官は「問題ない、こういうことは起こるものだ」と応じた。

8.2. 警察と国内治安

リヒテンシュタインの国内治安は、国家警察(Landespolizeiランデスポリツァイドイツ語)が担当している。国家警察は、87人の現場警察官と38人の文民職員、合計125人の職員で構成されている(2024年時点)。全警察官は小火器を装備している。

主な任務は、交通警察、刑事警察、国境警備協力(スイスおよびオーストリアとの協力)、その他一般的な治安維持業務である。リヒテンシュタインは世界で最も犯罪率が低い国の一つである。国内の刑務所には収容者がほとんどいないか、全くいない場合もあり、2年以上の刑期を持つ者はオーストリアの管轄に移送される。

国家警察は、スイスおよびオーストリアとの間で三国間条約を維持しており、これにより三国警察間の緊密な国境を越えた協力が可能となっている。また、国際刑事警察機構(ICPO、インターポール)にも加盟し、国際的な犯罪捜査協力を行っている。

9. 経済

リヒテンシュタインは、限られた天然資源にもかかわらず、高度に発展し多様化した自由企業経済を築き上げてきた。強力な産業基盤(特に高付加価値製造業)と国際金融センターとしての地位、そして非常に低い失業率を特徴とする。国民の生活水準は、隣接するより大きなヨーロッパ諸国の都市部と比較しても遜色ない。

9.1. 経済概況

リヒテンシュタインは、一人当たり国内総生産(GDP)が購買力平価調整後で世界最高水準にあり、極めて安定した経済を誇る。その要因としては、多様化した産業構造、国際競争力のある税制、そしてスイスとの緊密な経済連携(関税同盟、通貨同盟)が挙げられる。

産業部門は、精密機械、電子機器、歯科材料などの高付加価値製造業が中心であり、これに加えて銀行、保険、資産管理といった金融サービス業が重要な役割を担っている。これらの産業は輸出志向が強く、国際市場で高い競争力を有している。

失業率は極めて低く、労働市場は安定している。労働力人口の約半数は、隣国のスイス、オーストリア、ドイツからの越境通勤者で占められている。エネルギー需要の約85%を輸入に依存している。

かつては「タックスヘイブン」として知られ、外国企業のペーパーカンパニーが集中し、法人税収が国家財政の大きな部分を占めていたが、2000年代以降、国際的な税務透明性基準への対応を強化し、規制改革を進めている。

9.2. 主要産業

リヒテンシュタインの経済は、いくつかの主要産業によって支えられている。

- 製造業: 国内経済の重要な柱であり、特に高付加価値製品に特化している。主な製品には、ヒルティ社に代表される電動工具、アンカーボルト、鋲打機などの建設関連機器、電子機器、繊維製品、精密機械、金属製造、歯科材料(イボクラール社など)、医薬品、食品加工品などがある。これらの企業は高度な技術力を持ち、多くが輸出志向である。

- 金融サービス業: ファドゥーツを中心とする銀行、保険、資産管理、信託サービスなどが発達しており、国際金融センターとしての地位を確立している。低い税率と安定した法制度が、外国からの資金誘致に貢献してきた。しかし、近年は国際的な税務透明性への要求に対応するため、規制強化が進められている。

- 農牧業: 規模は小さいものの、国内経済において一定の役割を果たしている。主な生産物には、小麦、大麦、トウモロコシ、ジャガイモ、乳製品、家畜などがある。特にワイン生産は伝統があり、高品質なワインが国内で消費されている。

これらの産業は相互に連携しつつ、リヒテンシュタインの経済的多様性と安定性に寄与している。

9.3. 税制

リヒテンシュタイン政府は、個人所得、事業所得、元本(富裕税)に課税する。個人所得税の基本税率は1.2%である。コミューン(基礎自治体)が課す追加所得税と合わせると、合計所得税率は17.82%となる。国の社会保障プログラムの下では、すべての従業員に追加で4.3%の所得税が課される。この率は自営業者の場合、最大11%まで高くなり、合計の最大所得税率は約29%となる。富裕税の基本税率は年間0.06%で、合計税率は0.89%である。法人所得税率は12.5%である。

リヒテンシュタインの贈与税および遺産税は、受取人と贈与者との関係および相続財産の額によって異なる。税率は、配偶者および子供の場合は0.5%から0.75%、無関係の受取人の場合は18%から27%の範囲である。遺産税は累進課税である。

リヒテンシュタインは以前、非居住外国人の金融資産の真の所有者を隠すために設立された金融事業体である「財団」(Stiftungenシュティフトゥンゲンドイツ語)から多額の収益を得ていた。財団はリヒテンシュタイン人、多くの場合弁護士の名前で登録される。この一連の法律により、リヒテンシュタインは自国での税金逃れや回避を試みる非常に裕福な個人や企業にとって人気のタックスヘイブンとなっていた。

近年、リヒテンシュタインは国際的な資金洗浄者を起訴する強い決意を示し、合法的な金融センターとしてのイメージを促進するために取り組んできた。2008年2月、同国のLGT銀行がドイツにおける税金詐欺スキャンダルに関与し、これが支配者一族とドイツ政府との関係を緊張させた。アロイス皇太子は、LGTグループの元従業員が提供した個人銀行情報の730万ドルの購入に言及し、ドイツ政府を盗品取引で非難した。米国上院のタックスヘイブン銀行に関する小委員会は、公爵家が所有し、その役員を務めるLGT銀行が「税金逃れ、債権者からの逃避、または裁判所命令の無視を試みる顧客の進んで協力するパートナーであり、幇助者である」と述べた。

2008年のリヒテンシュタイン税務問題は、多くの国で税務調査が行われた一連の事件であり、これらの国の政府は、一部の国民がリヒテンシュタインの銀行や信託を利用して納税義務を逃れた疑いを持っていた。この事件は、ドイツでこれまでに開始された税金逃れに関する最大の複合調査で明るみに出た。これはまた、2007年にパリに本拠を置く経済協力開発機構(OECD)によって特定された、当時まだ非協力的なタックスヘイブン(アンドラとモナコと共に)の一つであったリヒテンシュタインに圧力をかける試みとも見なされた。2009年5月27日、OECDはリヒテンシュタインを非協力的国のブラックリストから削除した。

2009年8月、英国政府機関HM Revenue & Customsはリヒテンシュタインと情報交換を開始することに合意した。最大5,000人の英国人投資家が、同国の口座や信託に約30億ポンドを預けていると考えられている。

2015年10月、欧州連合とリヒテンシュタインは、税務紛争の場合の金融情報の自動交換を保証する税務協定に署名した。データの収集は2016年に開始された。これは、個人および法人資産の課税に関して、公国を他のヨーロッパ諸国と整合させるための新たな一歩である。

9.4. エネルギー

リヒテンシュタインは国内のエネルギー資源が限られており、エネルギーの大部分を輸入に依存している。国内では石油、石炭、天然ガスといった化石燃料は産出されない。

電力供給は、国営の電力会社であるリヒテンシュタイン発電所(Liechtensteinische Kraftwerkeリヒテンシュタイニッシェ・クラフトヴェルケドイツ語、LKW)が発電所の運用や電力網の維持管理を行っている。2023年に同社によって供給された電力のうち、国内での発電量は29.86%に過ぎず、残りは輸入されている。ただし、供給電力全体のうち68.69%は再生可能エネルギーによって賄われている(輸入電力を含む)。

政府は、再生可能エネルギーの導入促進やエネルギー効率化政策を通じて、エネルギー輸入への依存度を低減し、持続可能なエネルギーシステムへの移行を目指している。

9.5. 観光

リヒテンシュタインの観光は、国の経済において重要な役割を担っている。主な観光資源は、アルプスの美しい自然景観、ファドゥーツ城などの歴史的建造物、そしてマルブンなどのスキーリゾートである。

首都ファドゥーツには、ファドゥーツ城(君主の居城であり内部非公開)、リヒテンシュタイン美術館、リヒテンシュタイン国立博物館、そして世界的に有名な切手博物館があり、多くの観光客が訪れる。特に切手は、リヒテンシュタインの重要な輸出品目の一つであり、収集家からの人気も高い。

冬季には、マルブンを中心とするスキーリゾートが賑わい、国内外からスキー客やスノーボーダーが集まる。夏季には、ハイキングやサイクリングなどのアウトドア活動が人気である。

2021年には約8万人の観光客が訪れ、それ以前の12年間では年間約6万人から10万人の観光客数を記録している。

観光客誘致のためのプロモーション活動も行われており、観光収入はリヒテンシュタイン経済に貢献している。

10. 社会

リヒテンシュタインの社会は、高い生活水準、充実した社会保障制度、そして多様な文化的背景を持つ住民の共存を特徴とする。小国ながらも、教育、医療、メディア環境は高い水準を維持している。

10.1. 人口動態

2021年12月31日現在のリヒテンシュタインの総人口は39,315人である。人口密度は1平方キロメートルあたり約245人。

特筆すべきは、外国人居住者の割合が非常に高いことであり、人口の約3分の1(2021年時点で約34%)を占める。主な出身国は、スイス、オーストリア、ドイツであり、その他イタリア人やトルコ人なども居住している。外国人居住者は、国の労働力の3分の2を構成している。

平均寿命は世界最高水準にあり、2018年の推計では82.0歳(男性79.8歳、女性84.8歳)である。乳児死亡率は2018年推計で出生1,000人あたり4.2人。出生率、死亡率ともに低い水準で安定しており、人口は緩やかな増加傾向にある。

10.2. 言語

リヒテンシュタインの公用語は標準ドイツ語であり、2020年の調査では人口の92%が主要言語として使用している。しかし、国民の多く(73%)は日常生活において、標準ドイツ語とは大きく異なるものの、スイスやオーストリアのフォアアールベルク州など近隣地域で話される方言と密接に関連するアレマン語系のドイツ語方言(リヒテンシュタイン方言)を使用している。

特に、トリーゼンベルクの自治体では、ヴァルザー・ドイツ語の方言が話されており、自治体によってその使用が奨励されている。スイス標準ドイツ語もほとんどのリヒテンシュタイン国民に理解され、話されている。

このような多言語状況は、リヒテンシュタイン社会の文化的多様性を反映している。

10.3. 宗教

リヒテンシュタイン憲法は、カトリック教会を国教と規定しており、「カトリック教会は国教会であり、国家の完全な保護を享受する」と定められている。

2010年の国勢調査によると、総人口の85.8%がキリスト教徒であり、そのうち75.9%がファドゥーツ大司教区に属するカトリック教会の信者であった。一方、9.6%はプロテスタント(主にリヒテンシュタイン福音派教会(ルター派と改革派の合同教会)およびリヒテンシュタイン福音ルター派教会に組織される)または正教会(主にキリスト教正教会に組織される)のいずれかであった。国内にはスイスのシナゴーグに通う約30人の小規模なユダヤ人コミュニティも存在する。

最大の少数派宗教はイスラム教であり、総人口の5.4%を占める。

リヒテンシュタインはすべての宗教の信者に保護を提供し、「国民の宗教的利益」を政府の優先事項と考えている。リヒテンシュタインの学校では、例外は認められるものの、カトリックまたはプロテスタント(ルター派またはカルヴァン派、あるいはその両方)の宗教教育が法的に義務付けられている。宗教団体には政府から税制上の優遇措置が与えられている。ピュー研究所によると、リヒテンシュタインにおける宗教的敵意による社会紛争は少なく、宗教実践に対する政府の制限も低い。

10.4. 教育

リヒテンシュタインの識字率は100%である。教育制度はスイスの制度と酷似しており、高い水準を誇る。2006年の国際学習到達度調査(PISA)(経済協力開発機構(OECD)調整)では、リヒテンシュタインの教育は世界で10位と評価された。2012年には、ヨーロッパ諸国の中で最高のPISAスコアを記録した。

義務教育は9年間で、初等教育と中等教育が含まれる。その後、多くの生徒は高等教育機関や職業訓練に進む。

国内の主要な高等教育機関には以下がある。

- リヒテンシュタイン大学 (Universität Liechtensteinウニヴェルジテート・リヒテンシュタインドイツ語)

- リヒテンシュタイン公国私立大学 (Private Universität im Fürstentum Liechtensteinプリヴァーテ・ウニヴェルジテート・イム・フュルステントゥーム・リヒテンシュタインドイツ語)

- リヒテンシュタイン研究所 (Liechtenstein-Institutリヒテンシュタイン=インスティトゥートドイツ語):歴史、政治、法律、経済などに関する研究機関。

- 国際哲学アカデミー (Internationale Akademie für Philosophieインターナツィオナーレ・アカデミー・フュア・フィロゾフィードイツ語)

国内には9つの公立高等学校がある。これには、ファドゥーツのリヒテンシュタインギムナジウム、ファドゥーツのミューレホルツII学校センターにあるレアルシューレ・ファドゥーツおよびオーバーシューレ・ファドゥーツ、シャーンにあるレアルシューレ・シャーンおよびスポーツシューレ・リヒテンシュタインが含まれる。

スカウト運動も盛んで、ボーイスカウト・リヒテンシュタイン連盟の参加率が高いことで知られている。

10.5. 保健医療

リヒテンシュタインは、国民皆保険制度に基づき、質の高い医療サービスを提供している。公衆衛生水準は良好で、これは世界最高水準の平均寿命にも反映されている。

主要な医療施設として、首都ファドゥーツにある国立病院(Landesspital Liechtensteinランデスシュピタール・リヒテンシュタインドイツ語)がある。この病院は、基本的な医療ニーズに対応するとともに、専門的な治療や手術も行っている。より高度な専門医療が必要な場合は、近隣のスイスやオーストリアの病院と連携して対応する。

国民は強制的に健康保険に加入することが義務付けられており、これにより医療サービスへのアクセスが保証されている。医療費の自己負担割合は比較的低く抑えられている。

10.6. メディア

リヒテンシュタインの主要なインターネットサービスプロバイダおよび携帯電話事業者は、ファドゥーツに拠点を置くテレコム・リヒテンシュタインである。

国内には2つの従来型テレビチャンネルがある。民間チャンネル1FLTVは2008年に設立され、欧州放送連合への加盟を目指したが達成できず、その後断念した。ランデスクナール(Landeskanalランデスクナールドイツ語、「ナショナルチャンネル」)は政府の情報通信ユニットによって運営されており、政府の議事録、公共問題番組、文化イベントを放送している。どちらも地元のケーブルテレビプロバイダーで視聴可能であり、他のドイツ語圏諸国の主要チャンネルもすべて視聴できる。スイスが2019年にデジタル地上波テレビネットワークを停止して以来、無料で視聴できるテレビ信号は、ブレゲンツのペンダー送信所からのドイツとオーストリアのチャンネルのみである。

ラジオ・リヒテンシュタインは、2004年にそれを運営する公共放送局リヒテンシュタイン放送(Liechtensteinischer Rundfunkリヒテンシュタイニッシャー・ルントフンクドイツ語、LRF)と共に設立され、トリーゼンに拠点を置く国内唯一のラジオ局である。ラジオ・リヒテンシュタインとSRFのいくつかの番組は、ファドゥーツを見下ろすエルビ送信所から放送されている。リヒテンシュタインには主要な新聞が2紙あり、リヒテンシュタイナー・ファーターラントとリヒテンシュタイナー・フォルクスブラットである。

アマチュア無線は一部の国民や訪問者の趣味となっている。しかし、他のほぼすべての主権国家とは異なり、リヒテンシュタインは独自のITUプレフィックスを持たない。慣例的に、アマチュア無線家にはスイスのプレフィックス「HB」に続いて「0」または「L」が付与されたコールサインが発行される。

11. 交通

リヒテンシュタインの交通網は、その小規模な国土にもかかわらず、国内および国際的な移動のニーズに対応できるよう整備されている。主要な交通手段は道路交通(自家用車および公共バス)であり、鉄道も国内を通過している。空港はない。

11.1. 道路交通

リヒテンシュタイン国内には、総延長約250 kmのよく整備された舗装道路網が存在する。また、自転車道も約90 kmにわたり整備されており、環境に配慮した移動手段も奨励されている。

公共交通機関としては、リヒテンシュタインバス(LIEmobil)が国内の主要な町や村を結ぶ路線バス網を運営している。リヒテンシュタインバスは、スイスのポストバス・スイスの子会社であるが、独立して運営されており、スイスのブックスやザルガンスでスイスのバスや鉄道網と接続している。スイス・トラベル・パス(スイスまたはリヒテンシュタイン非居住者のみ)の所持者は、リヒテンシュタインのバスを無料で利用できる。また、オーストリアのフェルトキルヒへの路線もある。ユーロでの運賃支払いも可能である。

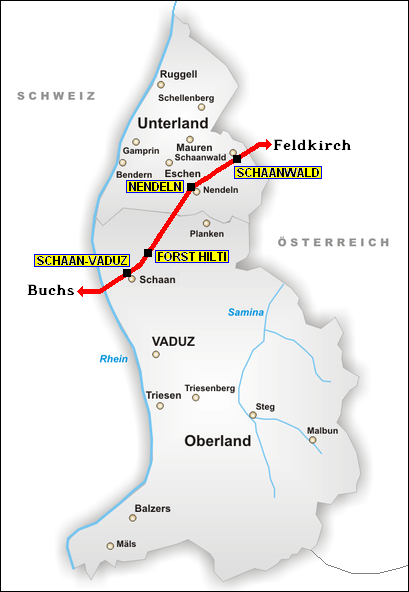

11.2. 鉄道

リヒテンシュタイン国内を通過する唯一の鉄道路線は、フェルトキルヒ=ブックス線であり、そのうち9.5 kmが公国内に位置する。この路線は、オーストリアのフォアアールベルク州フェルトキルヒと、スイスのザンクト・ガレン州ブックスを結んでいる。

リヒテンシュタイン国内には4つの鉄道駅がある。西から東へ、シャーン・ファドゥーツ駅、フォルスト・ヒルティ駅、ネンデルン駅、そしてシャーンヴァルト駅である。シャーンヴァルト駅は2013年に廃止されたが、他の駅はフォアアールベルクSバーンのS2系統の普通列車が平日に運行しており、フェルトキルヒ駅とブックスSG駅間を結んでいる。この運行はオーストリア連邦鉄道(ÖBB)によって行われている。路線の改良と列車本数の増加計画は、2020年の国民投票によって中止された。

リヒテンシュタインは名目上、スイス北東部を含む「オストヴィント」交通連合の域内にある。レールジェットやユーロシティなどの長距離国際列車は、リヒテンシュタイン国内の駅には停車しない。

11.3. 航空

リヒテンシュタインには国内に空港が存在しない。国民および訪問者は、主に近隣諸国の空港を利用する。

最も近い主要国際空港は、スイスのチューリッヒ空港(道路で約130 km)である。また、より小規模な空港としては、スイスのザンクト・ガレン=アルテンライン空港(約50 km)や、ドイツのフリードリヒスハーフェン空港(約85 km)も利用される。

チャーターヘリコプターの利用のためには、バルザースにヘリポート(バルザース・ヘリポート)が存在する。

12. 文化

リヒテンシュタインの文化は、その小規模な国土ゆえに外部の文化的影響、特にドイツ語圏南部のオーストリア、バーデン=ヴュルテンベルク州、バイエルン州、スイス、そして具体的にはチロル地方やフォアアールベルク州からの影響を強く受けてきた。しかし、そうした影響を受け入れつつも、独自の伝統やアイデンティティを育んできた。

12.1. 美術と博物館

リヒテンシュタインには、国の規模に比して充実した美術館や博物館が存在する。

- リヒテンシュタイン美術館 (Kunstmuseum Liechtensteinクンストムゼウム・リヒテンシュタインドイツ語): 国際的な近代美術および現代美術の美術館であり、重要な国際美術コレクションを所蔵している。スイスの建築家モルガー、デジェロ、ケレツによる建物は、ファドゥーツのランドマークとなっている。2000年11月に完成し、着色コンクリートと黒い玄武岩でできた「ブラックボックス」を形成している。この美術館のコレクションは、リヒテンシュタインの国立美術コレクションでもある。

- リヒテンシュタイン国立博物館 (Liechtensteinisches Landesmuseumリヒテンシュタイニッシェス・ランデスムゼウムドイツ語): リヒテンシュタインの文化と歴史を紹介する常設展示のほか、特別展も開催している。国の歴史、考古学、民俗学に関する広範なコレクションを有する。

- 切手博物館 (Postmuseum des Fürstentums Liechtensteinポストムゼウム・デス・フュルステントゥームス・リヒテンシュタインドイツ語): リヒテンシュタイン発行の有名な切手を展示しており、世界中の切手収集家にとって魅力的な場所となっている。

- スキー博物館

- 500年の歴史を持つ農村生活博物館

これらの施設の他にも、小規模ながら特色ある博物館が点在している。

また、リヒテンシュタイン公家は世界有数の個人美術コレクションである「リヒテンシュタイン侯家コレクション」を所有しており、その一部はウィーンのリヒテンシュタイン美術館で公開されている。

詩人イーダ・オスフェルト=アマンは、作品をファドゥーツのアレマン語方言のみで発表した。

リヒテンシュタイン州立図書館は、国内で出版されたすべての書籍の納本図書館である。

12.2. 音楽と舞台芸術

リヒテンシュタインは、ヨーゼフ・ガブリエル・ラインベルガー(1839年-1901年)のような著名な作曲家兼オルガニストを輩出した音楽の伝統を持つ。ラインベルガーは、フランツ・リストの友人であり、著名な作曲家フンパーディンクの師でもあった。

国内の音楽教育は、リヒテンシュタイン音楽学校(Liechtensteinische Musikschuleリヒテンシュタイニッシェ・ムジークシューレドイツ語)が中心的な役割を担っており、若手音楽家の育成に力を入れている。「国際マスターコース」は特に有名である。

また、リヒテンシュタイン音楽協会、毎年開催されるギターデイズ、国際ヨーゼフ・ガブリエル・ラインベルガー協会など、数多くの音楽団体や合唱団(その数は400以上とも言われる)が活動しており、クラシック音楽から現代音楽まで幅広いジャンルの演奏会が催されている。

舞台芸術に関しては、国内に主要な劇場が2つあり、演劇やオペラ、バレエなどの公演が行われ、国民に文化的な楽しみを提供している。

12.3. 食文化

リヒテンシュタインの食文化は、隣接するスイス、オーストリア、南ドイツの料理と多くの共通点を持つ。地理的な近さや歴史的なつながりから、これらの地域の食文化がリヒテンシュタインの家庭料理やレストランのメニューに大きな影響を与えている。

代表的な料理としては、

- ケースクネプフレ (Käsknöpfleケースクネプフレドイツ語 または Käsespätzleケーゼシュペッツレドイツ語): 小さなダンプリング(シュペッツレ)に溶かしたチーズと炒めた玉ねぎをかけた、リヒテンシュタインの国民食ともいえる料理。しばしばアップルソースと共に供される。

- リーベル (Ribeliリーベリドイツ語 または Reblレブルドイツ語): トウモロコシの粉やセモリナ粉を牛乳や水で練り、炒めた料理。伝統的な農家の食事であり、コーヒーやアップルソースと共に食べられることが多い。

- ハファラープ (Hafalaabハファラープドイツ語): ハムやベーコンを入れて作ったコーンミールの団子を入れたスープ。

その他、チーズフォンデュ、シュニッツェル、ザワークラウトなども一般的に食される。

ワイン生産も行われており、国内には小規模ながら品質の高いワインを生産するワイナリーが存在する。特にファドゥーツ周辺ではブドウ畑が見られる。

12.4. 祝祭日と年中行事

リヒテンシュタインの祝祭日や年中行事は、国の歴史、カトリックの伝統、そして地域の慣習を反映している。

最も重要な国の祝祭日は、建国記念日(Staatsfeiertagシュターツファイアタークドイツ語)であり、毎年8月15日に祝われる。この日はカトリックの聖母被昇天の祝日と兼ねており、首都ファドゥーツのファドゥーツ城で大規模な祝賀行事が催される。公(侯)によるスピーチが行われ、国民は城の庭に招待され、無料でビールや食事が振る舞われるなど、国全体が一体となる祝祭である。

その他の主要な祝祭日には、以下のようなものがある。

- 元日(1月1日)

- 主の公現(1月6日)

- 聖金曜日、復活祭月曜日(移動祝祭日)

- メーデー(5月1日)

- 主の昇天(移動祝祭日)

- 聖霊降臨祭月曜日(移動祝祭日)

- 聖体の祝日(移動祝祭日)

- 諸聖人の日(11月1日)

- 無原罪の御宿り(12月8日)

- クリスマス(12月25日、26日)

これらの国の祝祭日に加え、地域ごとの年中行事も行われる。例えば、冬の終わりを告げるフンケンゾンターク(Funkensonntagフンケンゾンタークドイツ語、火花の日曜日)は、四旬節の最初の日曜日に行われる伝統的な火祭りである。大きな焚火(フンケン)が燃やされ、冬の悪霊を追い払うとされる。また、カーニバル(Fasnachtファスナハトドイツ語)も一部地域で祝われ、仮装パレードなどが行われる。これらの行事は、リヒテンシュタインの文化と共同体意識を育む上で重要な役割を果たしている。

13. スポーツ

リヒテンシュタインは小国ながら、特にウィンタースポーツにおいて国際的に顕著な成績を収めてきた。国内ではサッカーも人気がある。

13.1. サッカー

リヒテンシュタインで最も人気のあるスポーツの一つはサッカーである。国内にプロサッカーリーグは存在しないが、FCファドゥーツをはじめとするいくつかのクラブチームが、隣国スイスのサッカーリーグシステムに参加している。FCファドゥーツは、スイス・チャレンジリーグ(2部)でプレイすることが多く、過去にはスイス・スーパーリーグ(1部)にも昇格した経験がある。

国内カップ戦であるリヒテンシュタイン・カップが毎年開催されており、この大会の優勝チームはUEFAヨーロッパカンファレンスリーグの予選出場権を得る。FCファドゥーツはこのカップ戦で圧倒的な強さを誇り、数多くの優勝を記録している。1996年のUEFAカップウィナーズカップでは、ラトビアのFCウニヴェルシタテ・リガと引き分け、その後4-2で破り、パリ・サンジェルマンFCとの対戦に進んだが、0-3、0-4で敗れた。

サッカーリヒテンシュタイン代表は、FIFAワールドカップやUEFA欧州選手権といった主要国際大会の本大会出場経験はないものの、ヨーロッパの小国代表として予選に参加し続けている。2004年の秋には、数ヶ月前にUEFA EURO 2004で準優勝したポルトガル代表と2-2で引き分けるという驚くべき結果を残した。その4日後には、2006 FIFAワールドカップ予選でルクセンブルク代表を4-0で破った。UEFA EURO 2008予選ではラトビアを1-0で破り、ラトビアの監督辞任を引き起こした。2007年10月17日にはアイスランドを3-0で破り、これはアイスランド代表の最も劇的な敗戦の一つと考えられている。2010年9月7日には、グラスゴーでスコットランド代表と後半リードしながらも、97分にスティーヴン・マクマナスのゴールで1-2で敗れた。2011年6月3日にはリトアニアを2-0で破った。2014年11月15日には、キシナウでフランツ・ブルクマイアーの終盤のフリーキックによりモルドバを1-0で破った。

若い選手の育成のため、リヒテンシュタインはスイスU16カップトーナメントに参加しており、若い選手がトップサッカークラブと対戦する機会を提供している。

13.2. ウィンタースポーツ

リヒテンシュタインが最も得意とするスポーツはアルペンスキーであり、これまでに数多くのオリンピックメダリストを輩出している。国内唯一のスキーエリアはマルブンである。

特筆すべき選手としては、ハンニ・ウェンツェルが挙げられる。彼女は1980年レークプラシッドオリンピックで金メダル2個、銀メダル1個を獲得し(1976年には銅メダルも獲得)、リヒテンシュタインに初のオリンピック金メダルをもたらした。彼女の兄であるアンドレアス・ウェンツェルも、1980年に銀メダル1個、1984年にジャイアントスラロームで銅メダル1個を獲得した。さらに、ハンニの娘であるティナ・ヴァイラターも2018年平昌オリンピックのスーパーGで銅メダルを獲得し、親子3代にわたるメダリストとなった。

合計10個のメダル(すべてアルペンスキー)を獲得しており、リヒテンシュタインは人口一人当たりのオリンピックメダル獲得数で世界トップクラスである。冬季・夏季を問わずオリンピックでメダルを獲得した最小の国であり、現在、冬季オリンピックではメダルを獲得しているが夏季オリンピックでは獲得していない唯一の国である。

その他の著名なスキー選手には、マルコ・ビュッヘル、ヴィリー・フロンメルト、パウル・フロンメルト、ウルズラ・コンツェットなどがいる。

13.3. その他のスポーツ

ウィンタースポーツとサッカー以外にも、リヒテンシュタインでは様々なスポーツが行われている。

テニスでは、シュテファニー・フォクトとカティンカ・フォン・ダイヒマンが女子ツアーである程度の成功を収めている。

水泳では、ユリア・ハスラーとクリストフ・マイヤーが2016年リオデジャネイロオリンピックに国を代表して出場し、ハスラーは開会式の旗手を務めた。

陸上競技や、過去にはモータースポーツ(リッキー・フォン・オペルによる1973年および1974年のフォーミュラ1参戦、マンフレート・シュルティによるル・マン24時間レースへの9回出場、1976年の総合4位が最高成績)など、他のスポーツ分野でも国内での活動があり、小規模ながら国際大会へ選手を派遣している。国は現在、耐久レースでファビエンヌ・ヴォールヴェントとマティアス・カイザーによって国際的に代表されている。

2020年3月、電動バイクの距離世界記録がリヒテンシュタインで樹立された。アーティストのミシェル・フォン・テルが、初の電動ハーレーダビッドソンで24時間以内に1,000マイル以上を走行した。この記録は2023年現在も有効であり、ルッゲルで終了した。このイベントは世界的なメディアの注目を集めた。

バドミントンも盛んであり、全国選手権大会が開催されている。

14. 著名な出身者

リヒテンシュタイン出身またはリヒテンシュタインに深く関わりのある、政治、経済、文化、スポーツなど各分野で顕著な功績を残した、あるいは国際的に知られる著名な人物を以下に挙げる。

- ハンス・アダム2世 - 現リヒテンシュタイン公、国家元首。

- アロイス・フォン・リヒテンシュタイン - 現摂政、ハンス・アダム2世の長男。

- ヨーゼフ・ラインベルガー(1839年 - 1901年) - 作曲家、オルガニスト。国際的に高く評価されている。

- フランツ・ヨーゼフ2世(1906年 - 1989年) - 前リヒテンシュタイン公。第二次世界大戦期に公国の舵を取り、戦後は国の近代化と経済発展に貢献。

- オットマール・ハスラー(1953年 - ) - 政治家。元首相(2001年 - 2009年)。

- クラウス・チュッチャー(1967年 - ) - 政治家。元首相(2009年 - 2013年)。

- マルコ・ビュッヘル(1971年 - ) - 元アルペンスキー選手。オリンピックに6回出場。

- ハンニ・ウェンツェル(1956年 - ) - 元アルペンスキー選手。オリンピック金メダリスト。

- アンドレアス・ウェンツェル(1958年 - ) - 元アルペンスキー選手。ハンニ・ウェンツェルの兄。オリンピックメダリスト。

- ティナ・ヴァイラター(1989年 - ) - 元アルペンスキー選手。ハンニ・ウェンツェルの娘。オリンピックメダリスト。

- マリオ・フリック(1974年 - ) - 元サッカー選手。リヒテンシュタイン代表の最多出場記録保持者。

- ペーター・イェーレ(1982年 - ) - 元サッカー選手。リヒテンシュタイン代表のゴールキーパー。

- シュテファニー・フォクト(1990年 - ) - 女子テニス選手。

- リッキー・フォン・オペル(1947年 - ) - 元F1ドライバー。リヒテンシュタイン国籍でF1に参戦。

- イーダ・オスフェルト=アマン(1899年 - 1996年) - 詩人。アレマン語ファドゥーツ方言で作品を発表。

- アレクサンダー・フリック - 政治家。

- シュトゥク・マグワート - 政治家。

- バラック・ライディヒベルク - 画家。

- ヨアヒム・スタンフォール - 物理学者。

- ライラック・マッケンザー - 小説家。