1. 概要

ウズベキスタン共和国は、中央アジアに位置する共和制国家である。北はカザフスタン、北東はキルギス、南東はタジキスタン、南はアフガニスタン、南西はトルクメニスタンと国境を接する二重内陸国である。首都はタシュケントで、国内最大の都市でもある。

ウズベキスタンは、スキタイ人やソグド人などが活躍した古代文明の地であり、シルクロードの中継地として栄えた歴史を持つ。ティムール朝時代には文化的黄金期を迎え、サマルカンドやブハラなどの都市が発展した。19世紀にはロシア帝国の支配下に入り、20世紀にはソビエト連邦を構成するウズベク・ソビエト社会主義共和国となった。1991年にソビエト連邦から独立し、イスラム・カリモフ初代大統領の下で権威主義的な体制が続いたが、彼の死後、シャフカト・ミルジヨエフ第2代大統領の下で政治・経済改革が進められている。しかし、人権問題や民主主義の発展に関しては依然として課題が残されている。

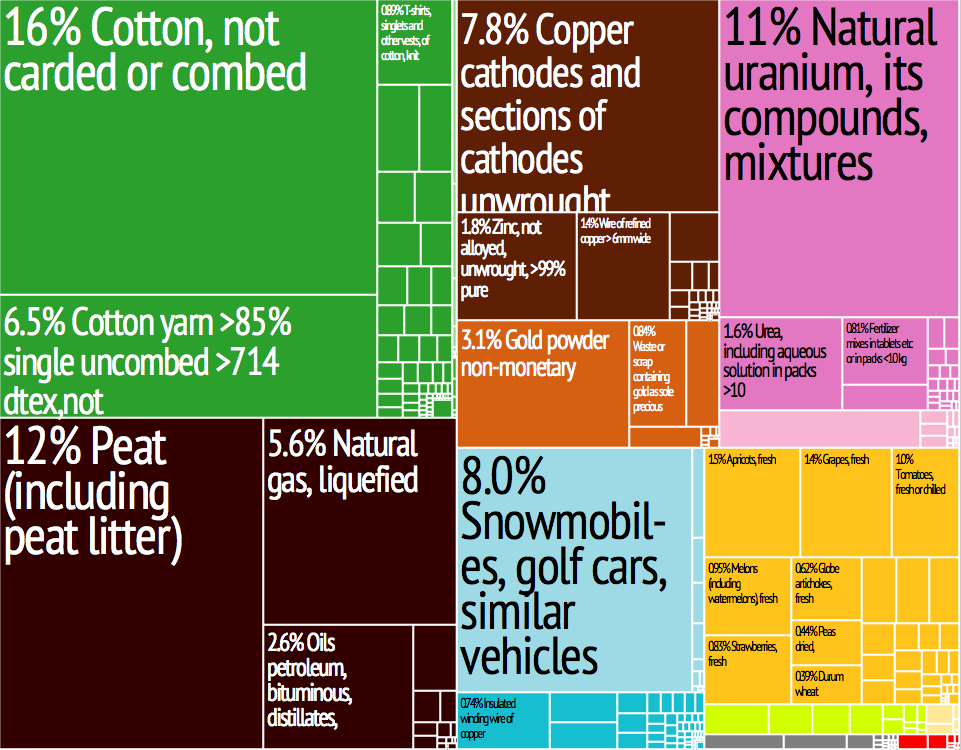

経済は、綿花生産や天然ガス、金などの豊富な資源に依存しており、市場経済への移行を進めている。社会的には、ウズベク人が多数を占めるが、タジク人、ロシア人など多様な民族が共存する多民族国家である。公用語はウズベク語だが、ロシア語も広く使用されている。イスラム教が主要な宗教であるが、ソビエト時代の影響もあり、世俗主義的な性格を持つ。アラル海の縮小をはじめとする深刻な環境問題も抱えている。

2. 国名

ウズベキスタン共和国の正式名称は、ウズベク語でラテン文字表記では Oʻzbekiston Respublikasiウズベク語 (ラテン文字)(ウズベキストン・レスプブリカシ)、キリル文字表記では Ўзбекистон Республикасиウズベク語(ウズベキストン・レスプブリカシ)である。通称は、ラテン文字表記で Oʻzbekistonウズベク語 (ラテン文字)、キリル文字表記で Ўзбекистонウズベク語(ウズベキストン)と表記される。ロシア語では Республика Узбекистанロシア語(レスプブリカ・ウズベキスタン)、通称 Узбекистанロシア語(ウズベキスタン)となる。英語では Republic of Uzbekistan英語、通称 Uzbekistan英語 と表記される。

日本語の公式表記は「ウズベキスタン共和国」、通称は「ウズベキスタン」である。

国名は、主要民族であるウズベク人の自称民族名 Oʻzbekウズベク語(ウズベク)と、ペルシア語で「~の国」「~の土地」を意味する接尾辞 -stanペルシア語(スタン)が結合したものである。「ウズベク」の語源については諸説あるが、有力な説の一つは、テュルク諸語で「自身(uzウズベク語)が君主(bekウズベク語)」を意味するというものである。これは、ジョチ・ウルスのウズベク・ハン(在位1313年 - 1341年)の名前に由来するとされ、彼がイスラム教を国教としたことで、彼に従う人々が「ウズベク人」と呼ばれるようになったといわれる。別の説では、オグズ・カガン(Oghuz Khagan英語)としても知られる Oghuz Begtrk に由来するという説や、「Uğuztrk」(古形はOğuztrk、すなわちオグズ族)と「bektrk」(指導者)が結合し「オグズの指導者」を意味するという説もある。これらの説全てにおいて、中間の音節・音素はテュルク系の称号である「ベグ」に関連している。

「Uzbegistán英語」という名称は、16世紀のミールザー・ムハンマド・ハイダル・ドゥグラトによる歴史書『ターリーヒ・ラシーディー』に現れる。ソビエト連邦時代には、国名はウズベク語キリル文字で Ўзбекистонウズベク語、ロシア語で Узбекистанロシア語 としばしば綴られた。

3. 歴史

ウズベキスタン地域の歴史は、中央アジアの広大な歴史の一部を構成し、数多くの民族や文明が興亡を繰り返してきた。先史時代から現代に至るまで、この地は戦略的な要衝であり、文化交流の十字路としての役割を果たしてきた。

3.1. 古代・中世

中央アジアに最初に居住したことが知られている人々は、東イラン系の遊牧民であるスキタイ人であり、彼らは紀元前1千年紀頃に現在のウズベキスタンの北部草原地帯から到来した。これらの遊牧民がこの地域に定住すると、河川沿いに広範な灌漑システムを構築した。この時代には、ブハラ(Bukhoroウズベク語)やサマルカンド(Samarqandウズベク語)といった都市が、統治と高度な文化の中心地として出現した。紀元前5世紀までには、バクトリア、ソグド、トхар(月氏)の諸国家がこの地域を支配していた。

東アジアが西方との絹貿易を発展させ始めると、トランスオクシアナ地方や、さらに東の現在の新疆ウイグル自治区にある広大な都市や農村集落のネットワークが利用された。ソグド人の中継貿易商人は、これらの商人の中で最も裕福になった。シルクロードとして知られるようになったこの交易の結果、ブハラとサマルカンドは最終的に非常に裕福な都市となり、時にはトランスオクシアナ(マー・ワラー・アンナフル)は古代で最も影響力があり強力な州の一つとなった。

紀元前327年、マケドニアの支配者アレクサンドロス大王は、ペルシアのアケメネス朝の属州であったソグディアナとバクトリアを征服した。これには現在のウズベキスタンの領土が含まれていた。征服に対する民衆の抵抗は激しく、アレクサンドロスの軍隊はこの地域で泥沼化し、この地はマケドニアのグレコ・バクトリア王国の北部となった。この王国は紀元前1世紀に月氏が支配するクシャーナ朝に取って代わられた。その後何世紀にもわたり、ウズベキスタン地域はエフタルやサーサーン朝ペルシア、さらには突厥などのテュルク系民族によって形成された帝国など、他の帝国によって支配された。

7世紀以降のイスラム教徒による征服により、アラブ人はウズベキスタンにイスラム教をもたらした。同時期に、イスラム教は遊牧民のテュルク系民族の間にも浸透し始めた。8世紀には、アムダリヤ川とシルダリヤ川の間の領土であるトランスオクシアナがアラブ人(クタイバ・イブン・ムスリム)によって征服され、イスラーム黄金時代の直後には中心的な地域となった。9世紀から10世紀にかけて、トランスオクシアナはサーマーン朝の版図に組み込まれた。10世紀には、テュルク系が支配するカラハン朝や、その宗主国であるセルジューク朝(スルタン・アフマド・サンジャル)によって徐々に支配されるようになった。

13世紀のチンギス・カンによるモンゴル帝国の征服は、この地域に大きな変化をもたらした。ブハラ、サマルカンド、ウルゲンチなどへの侵攻は、大量虐殺と前例のない破壊をもたらし、ホラズム・シャー朝の一部は完全に焦土と化した。1227年にチンギス・カンが死去すると、帝国は彼の4人の息子と家族の間で分割された。深刻な分裂の可能性にもかかわらず、数世代にわたって秩序ある継承が行われ、トランスオクシアナの大部分の支配権はチンギス・カンの次男であるチャガタイ・ハンの直系の子孫の手に留まった。チャガタイ・ハン国では秩序ある継承、繁栄、国内の平和が維持され、モンゴル帝国全体はジョチ・ウルス(黄金のオルド)として知られる強力で統一された王国であり続けた。

3.2. ティムール朝

14世紀初頭、ペルシア帝国が構成部分に分裂し始めると、チャガタイ・ハン国の領土は様々な部族集団の君主たちが影響力を争うようになり混乱した。これらの闘争の中から、1380年代にティムール(タメルランとも呼ばれる)が一族の長としてトランスオクシアナにおける支配的な勢力として台頭した。チンギス・カンの子孫ではなかったものの、ティムールはトランスオクシアナの事実上の支配者となり、西中央アジア全域、イラン、カフカース、メソポタミア、小アジア、そしてアラル海北方の南部ステップ地域を征服した。彼はまた、1405年に明朝中国への遠征中に死去する前にロシアにも侵攻した。ティムールはまた、その極端な残虐性でも知られ、彼の征服は占領した都市における大量虐殺を伴った。

ティムールは、征服した広大な土地から数多くの職人や学者を首都サマルカンドに集め、帝国に豊かなペルシャ・イスラム文化を植え付けることで、トランスオクシアナ最後の文化的繁栄を開始した。彼の治世およびその後継者たちの時代には、サマルカンドやその他の人口中心地で、宗教施設や宮殿建築の傑作が数多く建設された。ティムールはまた、インドなどの近隣地域からの医学的発見の交流を確立し、医師、科学者、芸術家を後援した。彼の孫であるウルグ・ベクは、世界で最初期の偉大な天文学者の一人であった。ティムール朝の時代に、チャガタイ語の形でテュルク語がトランスオクシアナで独自の文学言語となったが、ティムール朝の人々は文化的にはペルシャ化していた。最も偉大なチャガタイ文学作家であるアリー・シール・ナヴァーイーは、15世紀後半にヘラート市(現在はアフガニスタン北西部)で活躍した。

ティムールの死後、ティムール朝は急速に二つに分裂した。ティムール朝の慢性的な内紛は、アラル海の北に住むウズベク人遊牧民諸部族の注意を引き、1501年、ウズベク軍はトランスオクシアナへの全面的な侵攻を開始した。

3.3. ウズベク・ハン国時代

16世紀以降、トランスオクシアナはアブル=ハイル・ハンを祖とするシャイバーニー朝をはじめとするウズベク系のハン国によって支配されるようになった。主要なハン国としては、ブハラ・ハン国、ヒヴァ・ハン国、そして後に現れたコーカンド・ハン国がある。これらのハン国は、ティムール朝の文化を継承しつつも、ウズベク人の遊牧民的伝統と定住民文化が融合した独自の社会を形成した。

シャイバーニー朝はサマルカンドとブハラを拠点とし、16世紀を通じてトランスオクシアナの主要な勢力であった。しかし、王朝内の対立やサファヴィー朝ペルシアとの抗争により、その勢力は徐々に衰退した。その後、アストラハン・ハン朝(ジャーン朝)がブハラ・ハン国を支配した。

ヒヴァ・ハン国はアラル海南部のホラズム地方を拠点とし、1920年まで存続した。一方、コーカンド・ハン国は18世紀初頭にフェルガナ盆地で成立し、19世紀には中央アジアで最も強力なハン国の一つとなった。

これらのウズベク系ハン国は、互いに勢力を争い、またジュンガルやペルシアなどの外部勢力からの侵攻にもさらされた。社会的には、イスラム法(シャリーア)に基づく統治が行われ、マドラサ(イスラム神学校)が学問の中心となった。農業は依然として主要な産業であり、灌漑システムが維持・発展された。また、ブハラの奴隷貿易が顕著になり、この時期にしっかりと確立された。商業も活発で、シルクロード交易は継続していたが、海上交易路の発達により、その重要性は相対的に低下していった。これらのハン国の時代は、ロシア帝国による中央アジア征服まで続いた。

3.4. ロシア帝国とソビエト連邦時代

19世紀、ロシア帝国は中央アジアへの拡大を開始した。1912年にはウズベキスタンに210,306人のロシア人が居住していた。「グレート・ゲーム」の時代は、一般的に約1813年から1907年の英露協商までとされている。1917年のボリシェヴィキ革命後には、それほど激しくない第二段階が続いた。

19世紀初頭には、英領インドと帝政ロシアの辺境地域との間には約3200 kmの隔たりがあった。その間の土地の多くは地図化されていなかった。1890年代初頭、スヴェン・ヘディンは最初の探検中にウズベキスタンを通過した。

1920年初頭までに、中央アジアはロシアの手にしっかりと収まり、バスマチ運動によるボリシェヴィキへの初期の抵抗にもかかわらず、ウズベキスタンとその他の中央アジア地域はソビエト連邦の一部となった。1924年10月27日、ウズベク・ソビエト社会主義共和国が設立された。1941年から1945年の第二次世界大戦中、ウズベキスタンから1,433,230人が赤軍としてナチス・ドイツと戦った。ドイツ側で戦った者もいた。東部戦線の戦場で263,005人ものウズベク兵士が死亡し、32,670人が行方不明となった。ソビエト・アフガニスタン紛争では、多くのウズベク兵士が隣国アフガニスタンで戦った。少なくとも1,500人が命を落とし、さらに数千人が身体不随となった。

1966年4月、タシュケントを震源とする大地震が発生し、市内の建物の約3分の2が倒壊する惨事となった。

3.5. 独立以降

1990年6月20日、ウズベキスタンは国家主権を宣言した。1991年8月31日、モスクワでのクーデター未遂事件の後、ウズベキスタンは独立を宣言した。9月1日を国民独立記念日と定めた。同年12月26日、ソビエト連邦は解体された。1989年からウズベキスタン共産党第一書記であったイスラム・カリモフは、1990年にウズベク・ソビエト社会主義共和国大統領に選出された。1991年のソ連崩壊後、彼は独立ウズベキスタン共和国の大統領に選出された。

権威主義的な支配者であったカリモフは、2016年9月に死去した。彼の長年の首相であったシャフカト・ミルジヨエフが同年12月14日に後任として大統領に就任した。2021年11月6日、ミルジヨエフは大統領選挙で地滑り的勝利を収めた後、2期目の就任宣誓を行った。ミルジヨエフ政権下では、経済自由化やメディア規制の緩和、近隣諸国との関係改善など、一定の改革が進められている。しかし、依然として人権問題や民主化の遅れが指摘されており、2005年のアンディジャン事件のような政府による人権侵害事件は、国際的な批判を招いている。また、カラカルパクスタン共和国では2022年に大規模な抗議デモが発生し、政府による武力鎮圧が行われた。現代のウズベキスタンは、政治的・経済的改革と、民主主義と人権の確立という課題に直面している。

4. 地理

ウズベキスタンは中央アジアに位置し、国土面積は44.74 万 km2である。これは世界で56番目の広さであり、人口では40番目である。独立国家共同体(CIS)諸国の中では、面積で4番目、人口で2番目の規模を持つ。

ウズベキスタンは北緯37度から北緯46度、東経56度から東経74度の間に位置する。東西に1425 km、南北に930 kmの広がりを持つ。北と北西はカザフスタンとアラルクム砂漠(旧アラル海)、南西はトルクメニスタンとアフガニスタン、南東はタジキスタン、北東はキルギスと国境を接しており、中央アジア最大の国家の一つであり、他の中央アジア4カ国全てと国境を接する唯一の国である。また、ウズベキスタンは南部でアフガニスタンと短い国境(150 km未満)を共有している。

ウズベキスタンは暑く乾燥した内陸国である。世界に二つしかない二重内陸国の一つであり(もう一つはリヒテンシュタイン)、完全に他の内陸国に囲まれている。さらに、一連の内陸流域内に位置するため、どの河川も海には通じていない。国土の10%未満が、河川流域やオアシスにある集約的に灌漑された農地である。残りは広大なキジルクム砂漠と山々である。

ウズベキスタンには6つの陸上エコリージョンが存在する:アライ・西天山ステップ、ギッサロ・アライ疎林、バドギズ・カラビル半砂漠、中央アジア北部砂漠、中央アジア河畔林、中央アジア南部砂漠である。

4.1. 地形と国境

ウズベキスタンの国土は、その大部分が平坦な砂漠地帯であり、国土の約80%をキジルクム砂漠が占めている。北西部にはかつて世界第4位の面積を誇ったアラル海が存在したが、ソ連時代の灌漑計画により著しく縮小した。東部および南東部には天山山脈やパミール高原に連なる山脈が広がり、国内最高峰はタジキスタンとの国境にあるギッサール山脈南部のハズレット・スルタン山(標高4643 m)である。主要な河川には、アムダリヤ川とシルダリヤ川があり、これらはアラル海に注いでいたが、現在は灌漑用水として大量に取水されているため、アラル海への流入量は激減している。

ウズベキスタンは、カザフスタン(国境長2330 km)、キルギス(国境長1314 km)、タジキスタン(国境長1312 km)、アフガニスタン(国境長144 km)、トルクメニスタン(国境長1793 km)の5カ国と国境を接している。これらの国境線は、ソ連時代に民族分布や経済的利害を考慮して引かれたものであり、一部地域では複雑に入り組んでいる。特にフェルガナ盆地では、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタンの国境が交錯し、飛び地も存在するなど、国境画定は長年の課題であった。近年、隣国との関係改善に伴い、国境問題の解決に向けた取り組みが進められている。

ウズベキスタンはリヒテンシュタインと並ぶ世界でも数少ない二重内陸国であり、海に出るためには少なくとも2つの国境を越えなければならない。この地理的条件は、貿易や輸送において大きな制約となっている。

4.2. 気候

ウズベキスタンの気候は、典型的な大陸性気候であり、乾燥気候に属する。夏は長く、非常に暑く乾燥し、冬は短く寒冷である。年間を通じて降水量は少なく、特に国土の大部分を占める砂漠地帯では年間降水量が100 mmから200 mm程度である。

夏(6月~8月)は日中の気温がしばしば40 °Cを超える酷暑となり、特に南部や砂漠地帯ではさらに高温になることもある。一方、冬(12月~2月)は平均気温が氷点下となり、夜間には-20 °C以下に冷え込むことも珍しくない。山岳地帯では降雪も多く、寒さが厳しい。春(3月~5月)と秋(9月~11月)は比較的過ごしやすく、日中の気温も穏やかで降水量もやや増加するため、観光に適した季節とされる。

地域によって気候差があり、東部の山岳地帯では比較的降水量が多く、夏も平野部より涼しい。一方、西部のアラル海周辺地域は、アラル海の縮小による影響で砂漠化が進行し、気候変動がより顕著になっている。首都タシュケントの7月の平均最高気温は35.7度、1月の平均最低気温は-1.5度である。

4.3. 環境問題

ウズベキスタンは豊かな多様な自然環境を有している。しかし、数十年にわたるソ連の政策による綿花生産の追求は、農業が国内の空気と水の汚染および荒廃の主な原因となる壊滅的なシナリオをもたらした。

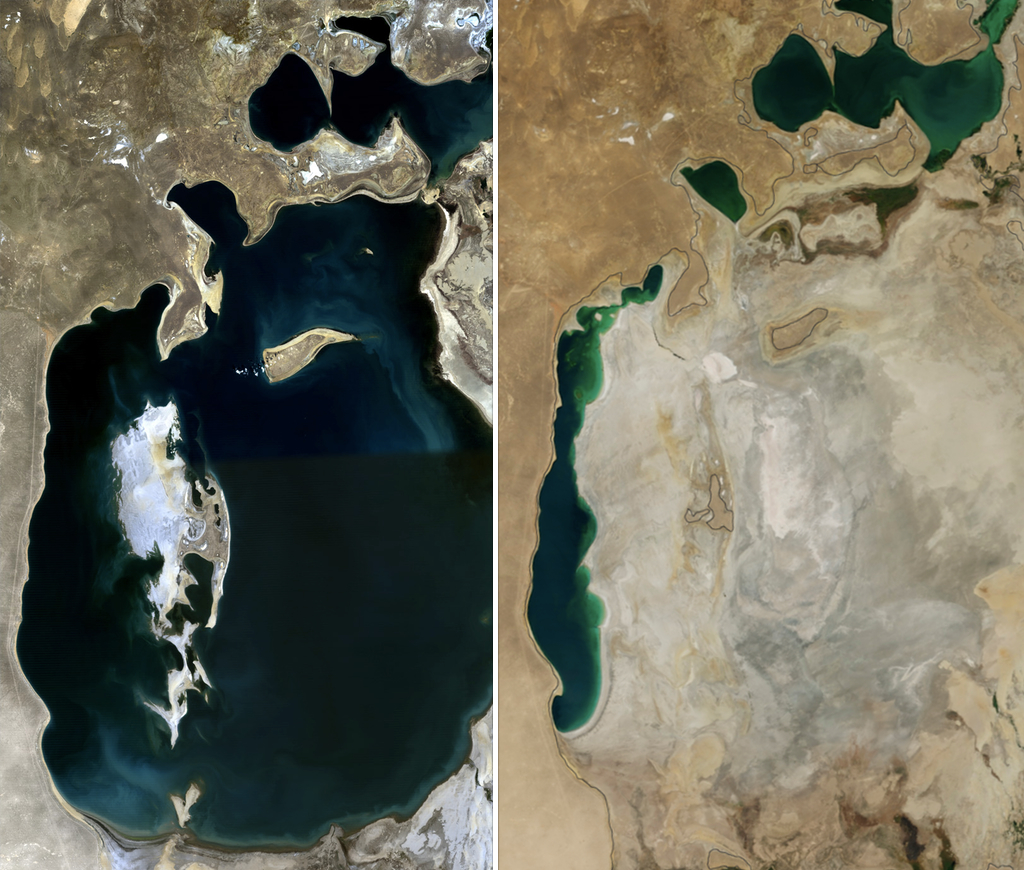

アラル海はかつて地球で4番目に大きな内陸海であり、周囲の空気を湿らせ、乾燥した土地を灌漑していた。1960年代にアラル海の水の過剰利用が始まって以来、面積は約10%に縮小し、いくつかの部分に分断され、ウズベキスタン国内には南アラル海の狭い西葉の南部のみが恒久的に残っている。水の多くは、栽培に大量の水を必要とする綿花畑の灌漑に利用され続けている。

アラル海の消失により、特にアラル海に隣接するウズベキスタンのカラカルパクスタン地域では、土壌の塩分濃度の上昇と重金属による汚染が広範囲に及んでいる。国の水資源の大部分は農業に使用されており、これは水利用の約84%を占め、高い土壌塩類化の一因となっている。綿花栽培のための農薬や化学肥料の大量使用は、土壌汚染をさらに悪化させている。

国際連合開発計画(UNDP)によると、ウズベキスタンにおける気候リスク管理は、その生態学的安全性を考慮すべきである。

国内南部では多数の石油・ガス鉱床が発見されている。ウズベキスタンはまた、1902年のアンディジャン地震、2011年フェルガナ盆地地震、1966年のタシュケント地震など、地震活動も経験している。

2020年5月のサルドバ貯水池のダム決壊は、3.50 万 haの土地を浸水させた。6人が死亡し、11万1千人が避難し、復旧費用は1.50 兆 UZS以上と見積もられた。被害は隣国カザフスタン内の地域にも及んだ。

このほか、砂漠化の進行、水質汚染、土壌汚染なども深刻な問題となっている。これらの環境問題は、農業生産性の低下、住民の健康被害、生物多様性の喪失など、社会経済に多大な影響を与えている。政府は国際機関や近隣諸国と協力し、植林事業や水資源管理の改善、持続可能な農業の推進などの対策に取り組んでいるが、問題の解決には長期的な努力が必要とされている。

5. 政治

ウズベキスタンが1991年にソビエト連邦から独立を宣言した後、選挙が行われ、イスラム・カリモフが1991年12月29日に初代ウズベキスタン大統領に選出された。オリー・マジュリス(議会または最高会議)の選挙は、1994年に第16期最高ソビエトが採択した決議に基づいて行われた。同年、最高ソビエトはオリー・マジュリスに取って代わられた。二院制のオリー・マジュリス(下院150議席、上院100議席、任期5年)の第3回選挙は2009年12月27日に行われた。第2回選挙は2004年12月から2005年1月にかけて行われた。オリー・マジュリスは2004年までは一院制であった。議員数は1994年の69人から2004~05年には120人に増加し、現在は150人である。

カリモフの最初の大統領任期は国民投票により2000年まで延長され、2000年、2007年、2015年に再選され、いずれも90%以上の得票率を得た。ほとんどの国際監視団は選挙プロセスへの参加を拒否し、結果を承認せず、基本的な基準を満たしていないとして退けた。

2002年の国民投票には、下院(オリー・マジュリス)と上院(セナト)からなる二院制議会の計画も含まれていた。下院議員は「常勤」の立法者となる。新しい二院制議会の選挙は12月26日に行われた。

2016年9月2日にイスラム・カリモフが死去した後、オリー・マジュリスはシャフカト・ミルジヨエフ首相を暫定大統領に任命した。上院議長ニグマティラ・ユルダシェフが憲法上カリモフの後継者とされていたが、ユルダシェフはミルジヨエフの「長年の経験」を考慮し、ミルジヨエフに暫定大統領の職務を引き受けるよう提案した。ミルジヨエフはその後、2016年12月の大統領選挙で88.6%の票を得て第2代大統領に選出され、12月14日に就任宣誓を行った。副首相アブドゥラ・アリポフが彼に代わって首相に就任した。

ミルジヨエフはカリモフ時代の高官の多くを更迭し、政府に「国を愛する新しく若い人材」を登用するよう促した。就任1年後、ミルジヨエフは前任者の政策の多くから離れた。彼はプロジェクトや彼が命じた改革の実施状況を把握するため、ウズベキスタンの全地域と大都市を訪問した。多くのアナリストや西側メディアは、彼の統治を中国共産党指導者鄧小平やソ連共産党書記長ミハイル・ゴルバチョフと比較した。彼の統治は「ウズベクの春」と称されている。

5.1. 政府構造

ウズベキスタンは大統領制の共和国であり、憲法に基づく政府が統治している。国家元首は大統領であり、国民の直接選挙によって選出され、任期は5年である(2023年の憲法改正までは7年、それ以前は5年)。大統領は広範な権限を有し、首相および内閣の閣僚を任命・罷免し、軍の最高司令官であり、法律に署名し、国民投票を実施する権限を持つ。

行政府の長は首相であり、大統領によって任命され、議会の承認を得る。首相は内閣を組織し、政府の日常業務を監督する。

立法府はオリー・マジュリス(Oliy Majlisウズベク語)と呼ばれる二院制議会である。下院(立法議会)は定数150名で、国民の直接選挙によって選出される。上院(セナト)は定数100名で、うち84名は地方議会によって間接選挙で選出され、16名は大統領によって任命される。両院とも任期は5年である。議会は法律の制定、予算の承認、条約の批准などの権限を持つ。

司法府は、最高裁判所、憲法裁判所、高等経済裁判所、および下級裁判所から構成される。裁判官は大統領の推薦に基づき、上院によって任命される。司法の独立は憲法で保障されているが、実際には行政府の影響力が強いと指摘されている。

5.2. 国内政治

ウズベキスタンは独立以来、イスラム・カリモフ初代大統領による長期強権体制が続いた。カリモフ政権下では、野党の活動は厳しく制限され、メディア統制も行われるなど、権威主義的な政治運営が特徴であった。主要政党としては、旧ウズベキスタン共産党を前身とするウズベキスタン人民民主党や、カリモフ大統領が後に所属したウズベキスタン自由民主党、自己献身・国民民主党などがあるが、いずれも政権与党としての性格が強い。

2016年にカリモフ大統領が死去し、シャフカト・ミルジヨエフが第2代大統領に就任して以降、国内政治には変化の兆しが見られる。ミルジヨエフ大統領は「ウズベクの春」とも評される一連の改革に着手し、経済の自由化、行政改革、司法改革、近隣諸国との関係改善などを進めている。メディア規制の緩和や、一部政治犯の釈放なども行われた。2021年の大統領選挙で再選されたミルジヨエフ大統領は、憲法改正による統治体制の変更や、さらなる民主化推進を掲げている。

しかし、依然として政治的自由や言論の自由は制限されており、野党の本格的な活動は困難な状況にある。選挙制度についても、国際社会からは公正性や透明性に対する懸念が示されることがある。政府はイスラム過激派の活動を警戒しており、治安維持を名目とした強権的な措置が取られることもある。カラカルパクスタン共和国における自治権縮小の動きに対する抗議デモ(2022年)など、国民の不満が表面化する事例も見られる。

ウズベキスタンの国内政治は、ミルジヨエフ大統領の指導下で改革が進められているものの、民主的発展の度合いや人権状況の改善、政治的多元主義の確立などが今後の主要な課題となっている。

5.3. 人権

非政府組織(NGO)の人権団体、例えば国際ヘルシンキ人権連盟(IHF)、ヒューマン・ライツ・ウォッチ、アムネスティ・インターナショナル、さらにはアメリカ合衆国国務省や欧州連合理事会は、ウズベキスタンを「市民権が制限された権威主義国家」と定義し、「事実上すべての基本的人権の広範な侵害」について深刻な懸念を表明している。

報告によると、最も広範な人権侵害は、拷問、恣意的逮捕、そして信教の自由、言論・報道の自由、結社・集会の自由といった様々な自由の制限である。また、ウズベキスタンの農村部の女性に対する強制不妊手術が政府によって認可されているとの報告もある。報告書は、これらの侵害が宗教団体のメンバー、独立系ジャーナリスト、人権活動家、そして禁止された野党のメンバーを含む政治活動家に対して最も頻繁に行われていると主張している。2015年時点でも、ウズベキスタンにおける人権侵害に関する報告は、改善なく継続していることを示していた。フリーダム・ハウスは、1991年の建国以来、ウズベキスタンを「世界の自由」ランキングで常に最下位近くに位置づけてきた。2018年の報告では、ウズベキスタンは政治的権利と市民的自由に関して最悪の11カ国の一つであった。

2005年のアンディジャンでの騒乱は、数百人が死亡する結果となり、多くの人々からウズベキスタンにおける人権侵害の歴史における画期的な出来事と見なされている。この事件に関して、米国、欧州連合、国際連合、OSCE議長およびOSCE民主制度・人権事務所から懸念が表明され、独立した調査の要請がなされた。ウズベキスタン政府は、人命の不法な剥奪や、市民の集会の自由および表現の自由を否定したとして非難されている。政府はこれらの非難を激しく否定し、単にテロ対策作戦を実施し、必要な武力を行使したに過ぎないと主張している。さらに、一部の政府高官は「ウズベキスタンに対する情報戦が宣言された」と主張し、アンディジャンでの人権侵害はウズベキスタンの敵対勢力が国内問題に介入するための都合の良い口実として捏造したものだと述べている。

ウズベキスタンでは男性の同性愛は違法であり、罰金から3年の懲役刑が科される。

ウズベキスタンには推定120万人の現代奴隷が存在し、その多くは綿花産業で働いている。政府は秋の収穫期に国家公務員に綿摘みを強制しているとされている。世界銀行の融資は、綿花産業における児童労働や強制労働慣行を利用するプロジェクトに関連付けられている。

イスラム・カリモフが2016年に死去し、後継者のシャフカト・ミルジヨエフは、人権NGOとの協力を増やすなど、より独裁的でない路線を追求していると多くの人に見なされている。2019年にはソ連式の出国許可証制度が廃止され、一部の軽犯罪に対する刑罰も軽減された。アムネスティ・インターナショナルの2017-2018年の国別報告書では、依然として一部の抑圧的な措置や、現代奴隷制度根絶における法の支配の欠如が見られると指摘された。2020年2月、国連は、ウズベキスタンが綿花収穫における強制労働の撲滅に向けて「大きな進展」を遂げ、収穫者の94%が自発的に働いていると発表した。

6. 対外関係

ウズベキスタンは1991年12月に独立国家共同体(CIS)に加盟した。しかし、再統合には反対しており、1999年にCIS集団安全保障体制から脱退した。それ以来、ウズベキスタンはタジキスタンのCIS平和維持軍や、タジキスタンとアフガニスタンの紛争解決を支援するために国連が組織したグループに参加してきた。これらの紛争は自国の安定に対する脅威と見なしている。

かつてはワシントンと緊密な関係にあり(2004年にはウズベキスタンに5億ドルの援助を行い、これは軍事予算の約4分の1に相当した)、ウズベキスタン政府は最近、隣国アフガニスタンでの空軍作戦のためのカルシ・ハナバード空軍基地のアメリカ軍による使用を制限した。ウズベキスタンは、世界的なテロリズムに対する米国の取り組みを積極的に支援していた。

ウズベキスタンと米国の関係は、ジョージアとウクライナ(そして程度は低いがキルギス)でのいわゆる「色の革命」以降、悪化し始めた。米国がアンディジャンでの流血事件の独立した国際調査を求める呼びかけに加わった際、関係はさらに悪化し、イスラム・カリモフ大統領は国の政治的連携を変更し、ロシアと中国に接近させた。

2005年7月下旬、ウズベキスタン政府は米国に対し、カルシ・カナバードの空軍基地(ウズベキスタンのアフガニスタン国境付近)を180日以内に退去するよう命じた。カリモフは9.11直後に米軍に基地の使用を申し出ていた。一部のウズベク人は、アンディジャンでの抗議活動がアンディジャン地域における英国と米国の影響によって引き起こされたと考えており、これもウズベキスタンと西側諸国との間の敵対関係の一因となっている。

ウズベキスタンは全方位的な外交を展開しており、ロシアなどの旧ソ連諸国が参加するCIS諸国、中華人民共和国などのアジア諸国、欧米諸国とも友好関係を維持しようとしている。シャフカト・ミルジヨエフ政権下では、特に近隣の中央アジア諸国との関係改善が進められ、国境問題の解決や経済協力が活発化している。南端のテルメズは、アムダリヤ川に架かる「友好の橋」でアフガニスタンと結ばれており、かつてはイスラム過激派を支援しているとしてアフガニスタンのターリバーンと対立していたが、ミルジヨエフ政権は現実主義路線から対話へ転じ、2021年のタリバーンによる政権奪取後も貿易や電力供給など関係を維持している。

2006年9月、ユネスコはイスラム・カリモフに対し、ウズベキスタンの豊かな文化と伝統を保存した功績により賞を授与した。批判はあるものの、これはウズベキスタンと西側諸国との関係改善の兆しと見なされた。同年10月には、EUが長らく敵対的な関係にあったウズベキスタンに対し、人権と自由について話し合うための代表団を派遣する計画を発表し、西側諸国からの孤立が緩和される動きが見られた。2008年1月、ローラ・カリモヴァ=ティリャエヴァがユネスコ大使に任命され、彼女のチームはウズベキスタンの文化的・歴史的遺産に対するヨーロッパ社会の認識を高めることで、文化間対話の促進に貢献してきた。

6.1. 近隣諸国・主要大国との関係

ウズベキスタンは、地理的・歴史的背景から、近隣諸国および主要大国との関係が極めて重要である。

ロシア:ロシアは伝統的にウズベキスタンにとって最も重要なパートナーの一つである。ソ連崩壊後も経済、軍事、文化面で強い結びつきを維持している。多くのウズベキスタン国民がロシアに出稼ぎ労働者として滞在しており、送金はウズベキスタン経済にとって重要である。一方で、ロシアの影響力拡大に対する警戒感も存在する。

中国:近年、中国は「一帯一路」構想を通じてウズベキスタンへの経済的影響力を急速に拡大している。インフラ投資や貿易が活発化しており、ウズベキスタンにとって中国は主要な貿易相手国となっている。しかし、中国からの借款増加や、国内プロジェクトにおける中国企業の役割については、国民の間で懸念の声も聞かれる。

アメリカ合衆国:独立当初は良好な関係を築き、特に対テロ戦争においては協力関係にあった。しかし、アンディジャン事件以降、人権問題をめぐり関係が悪化し、米軍はウズベキスタン国内の基地から撤退した。ミルジヨエフ政権下で関係改善の動きが見られるが、人権や民主化に関する米国の懸念は依然として存在する。

欧州連合(EU):EUもまた、人権や民主化の問題を重視しており、これが二国間関係の進展における一つの要因となっている。経済協力や改革支援は行われているものの、ウズベキスタンの人権状況改善が関係深化の鍵とされている。

中央アジア諸国:カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタンといった近隣の中央アジア諸国との関係は、ミルジヨエフ政権下で著しく改善した。長年の懸案であった国境画定問題が進展し、水資源の共同利用や交通網の連結、経済協力などが活発化している。これは地域全体の安定と発展に貢献している。特にタジキスタンとの関係改善は、長年の緊張緩和を意味する画期的な出来事であった。

これらの国々との関係は、経済的利益、安全保障、地政学的バランスなどを考慮した多角的な外交によって築かれている。ウズベキスタンは、各国との関係において、自国の国益を最大限に追求しつつ、地域及び国際社会における安定的な立場を確保しようと努めている。その際、関係国の立場や影響を受ける人々の視点も考慮し、バランスの取れた外交が求められる。

6.2. 日本との関係

日本とウズベキスタンは、1992年1月26日に外交関係を樹立した。日本は1993年1月にタシュケントに大使館を、ウズベキスタンは1996年2月に東京に大使館をそれぞれ開設した。

両国関係は概ね良好であり、政治、経済、文化など多岐にわたる分野で協力関係が進展している。日本はウズベキスタンの市場経済化や民主化努力を支援しており、政府開発援助(ODA)を通じたインフラ整備、人材育成、医療、教育などの分野で協力を行ってきた。特に、タシュケント国際空港の近代化、鉄道輸送力増強、火力発電所建設などのプロジェクトが日本の支援により実施された。

経済面では、日本からの直接投資は限定的であるものの、貿易関係は存在する。日本への主要輸出品はサービス、衣類及び繊維製品、非鉄金属であり、日本からの主要輸入品は一般機械、自動車、電気機器などである。日本の企業は、エネルギー、自動車部品、繊維などの分野でウズベキスタン市場に関心を示している。

文化交流も活発であり、日本の伝統文化やポップカルチャーがウズベキスタンで紹介される機会が増えている。また、ウズベキスタンからも舞踊団や音楽家が日本を訪れ、公演を行っている。人的交流も進んでおり、留学生の受け入れや専門家の派遣などが行われている。

歴史的な側面では、第二次世界大戦後、シベリア抑留された一部の日本人捕虜がウズベキスタンに移送され、強制労働に従事させられた過去がある。首都タシュケントにあるナヴォイ劇場の建設にも日本人抑留者が関わったとされ、その質の高い仕事ぶりは1966年のタシュケント地震の際にも建物が無傷であったことから高く評価されている。この歴史は、両国関係の文脈で記憶されている。

両国は、首脳や閣僚レベルでの相互訪問を継続しており、二国間関係の強化、地域情勢や国際課題に関する意見交換を行っている。日本は、中央アジア地域の安定と発展におけるウズベキスタンの重要な役割を認識しており、今後も様々な分野での協力を継続していく方針である。

6.3. 国際機関における活動

ウズベキスタンは、独立以来、国際社会における地位を確立し、多国間協調の枠組みに積極的に参加している。

- 国際連合(UN):ウズベキスタンは1992年3月2日に国連に加盟した。国連の各種専門機関(ユネスコ、WHO、ILOなど)の活動にも参加し、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けた国内努力を進めている。国連の枠組みを通じて、人権、環境保護、麻薬対策、テロ対策など地球規模の課題解決にも貢献しようとしている。

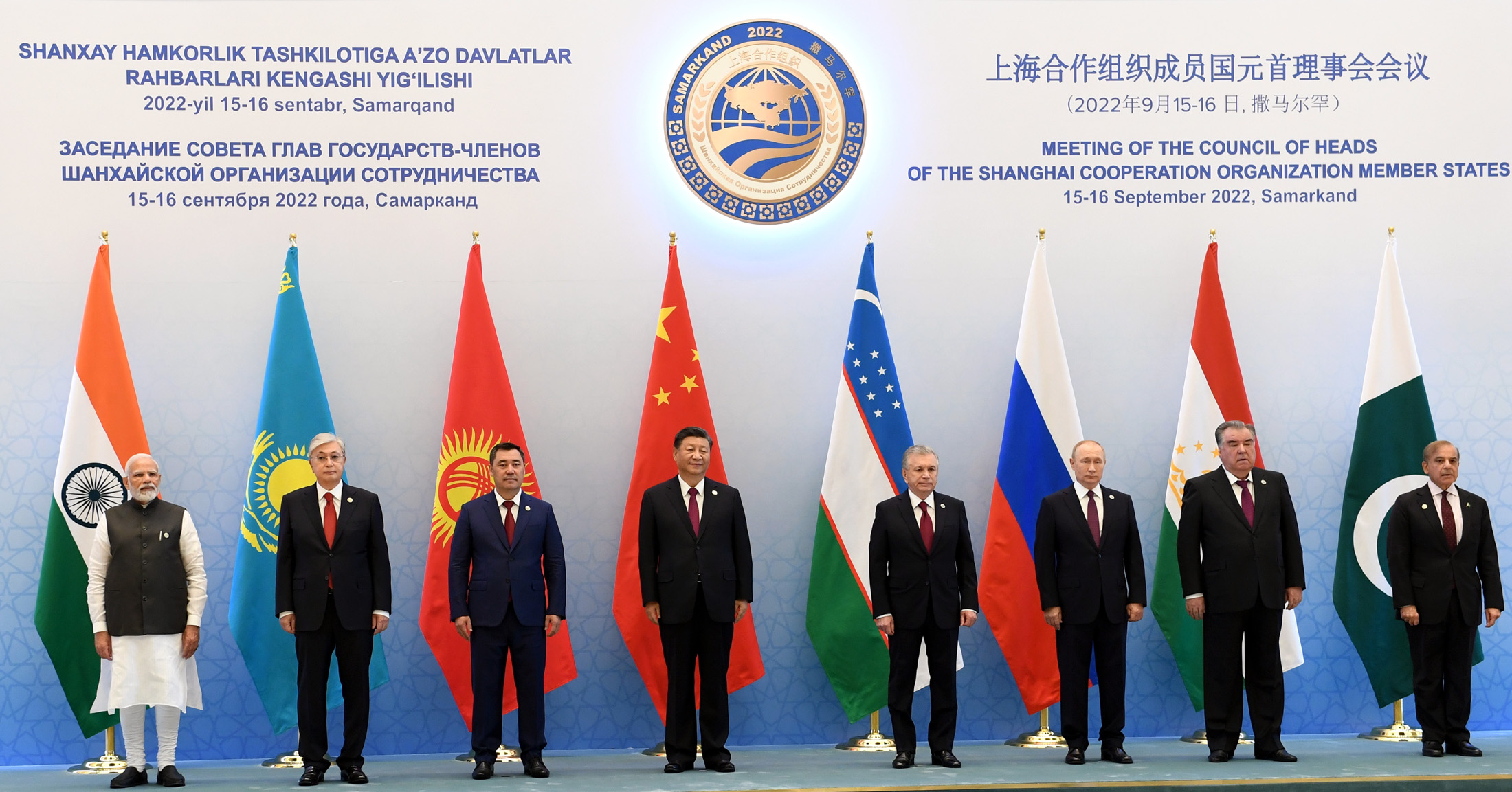

- 上海協力機構(SCO):ウズベキスタンはSCOの創設メンバー国の一つである。SCOは、中国、ロシア、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、ウズベキスタン(後にインド、パキスタン、イランが加盟)からなる政治・経済・安全保障の協力機構である。ウズベキスタンは、特に地域内のテロ対策、分離主義、過激主義(いわゆる「三つの悪」)への対応においてSCOの枠組みを重視しており、タシュケントにはSCOの地域対テロ機構(RATS)の本部が置かれている。

- 独立国家共同体(CIS):1991年12月に加盟。CISは旧ソ連構成共和国間の緩やかな協力枠組みであり、ウズベキスタンは経済、文化、人的交流などの分野でCIS諸国との関係を維持している。ただし、軍事・政治的な再統合には慎重な姿勢を示しており、1999年にはCIS集団安全保障条約から一時脱退した(後に再加盟したが2012年に再度活動停止)。

- テュルク評議会(現 テュルク諸国機構):2019年に正式加盟。テュルク語系諸国間の文化、経済、政治的協力を目的とする機構であり、ウズベキスタンは民族的・言語的親近性を持つ国々との連携を強化している。

- 経済協力機構(ECO):加盟国。中央アジア、西アジア、南アジアの10カ国からなる地域経済協力機構であり、貿易、投資、交通、エネルギーなどの分野での協力を推進している。

- 世界貿易機関(WTO):ウズベキスタンは長年WTOへの加盟を目指しており、国内法の整備や貿易制度の改革を進めている。2020年には加盟交渉が本格的に再開された。加盟は、ウズベキスタン経済のさらなる国際化と競争力強化に繋がると期待されている。

- その他の国際機関:上記以外にも、欧州安全保障協力機構(OSCE)、イスラム協力機構(OIC)、アジア開発銀行(ADB)、世界銀行、国際通貨基金(IMF)など、多くの国際機関や国際金融機関に加盟し、活動している。

これらの国際機関における活動を通じて、ウズベキスタンは国際社会との連携を深め、自国の国益を追求するとともに、地域および世界の平和と安定、発展に貢献することを目指している。

7. 軍事

ウズベキスタン軍は、約65,000人の兵力を有し、中央アジア地域では最大規模の軍隊の一つである。軍の組織構造は、主にソビエト連邦軍のトルキスタン軍管区から継承されているが、独立後は国家の主権と安全保障上の必要性に応じて再編が進められている。軍は陸軍、空軍および防空軍、海軍(アムダリヤ川河川艦隊)、国家警備隊、国境警備隊などから構成される。

装備は、旧ソ連時代からのものを多く保有しているが、近年ではロシア製や一部アメリカ製の新しい装備も導入されている。しかし、全体として装備の近代化は途上にある。国防政策は、領土保全、国家主権の擁護、テロリズムや過激主義の脅威への対処、そして国境警備を重視している。また、中央アジア地域の安定における自国の役割を認識し、近隣諸国との軍事協力や合同演習も行っている。

ウズベキスタン政府は、旧ソ連の軍備管理義務を受け入れ、核兵器不拡散条約には非核兵器国として加盟している。また、ウズベキスタン西部(ヌクスやヴォズロジデニヤ島)におけるアメリカ国防脅威削減局(DTRA)の活動プログラムを支援してきた。政府はGDPの約3.7%を軍事費に充てているが、1998年以降、アメリカからの対外軍事融資(FMF)やその他の安全保障支援資金の注入が増加していた時期もある。

2001年の9.11テロ事件後、ウズベキスタンはアメリカ中央軍による南部カルシ・ハナバード空軍基地の使用要求を承認した。しかし、アンディジャン事件とその後のアメリカの反応を受けて、ウズベキスタンは米軍に空軍基地からの撤退を要求し、最後の米軍部隊は2005年11月にウズベキスタンを離れた。2020年には、旧米軍基地が放射性物質で汚染され、そこに駐留していた米軍関係者の間で異常に高いがん発生率を引き起こした可能性があると報じられたが、ウズベキスタン政府はこの主張を否定している。

ウズベキスタンは、2006年6月23日に集団安全保障条約機構(CSTO)に正式加盟したが、2012年6月にCSTOに対し加盟資格停止を通告した。近年は、上海協力機構(SCO)の枠組みでの安全保障協力を重視する傾向にある。

8. 行政区画

ウズベキスタンは、12の州(viloyatlarウズベク語、単数形 viloyatウズベク語、複合名詞 viloyatiウズベク語 例:Toshkent viloyatiウズベク語、Samarqand viloyatiウズベク語 など)、1つの自治共和国(respublikaウズベク語、複合名詞 respublikasiウズベク語 例:Qoraqalpogʻiston Muxtor Respublikasiウズベク語、カラカルパクスタン自治共和国など)、および1つの独立市(shaharウズベク語、複合名詞 shahriウズベク語、例:Toshkent shahriウズベク語、タシュケント市)に分かれている。以下に各行政単位の名称をウズベク語(該当する場合はカラカルパク語も)で記すが、各名称の翻字には多数のバリエーションが存在する。

| 行政区分 | 首都 | 面積 (km2) | 人口 (2024年1月1日現在) | 地図キー |

|---|---|---|---|---|

| アンディジャン州 (Andijon Viloyatiウズベク語 (ラテン文字) / Андижон вилоятиウズベク語) | アンディジャン Andijonウズベク語 | 4303 km2 | 3,394,400 | 2 |

| ブハラ州 (Buxoro Viloyatiウズベク語 (ラテン文字) / Бухоро вилоятиウズベク語) | ブハラ Buxoroウズベク語 | 4.19 万 km2 | 2,044,000 | 3 |

| フェルガナ州 (Fargʻona Viloyatiウズベク語 (ラテン文字) / Фарғона вилоятиウズベク語) | フェルガナ Fargʻonaウズベク語 | 7005 km2 | 4,061,500 | 4 |

| ジザフ州 (Jizzax Viloyatiウズベク語 (ラテン文字) / Жиззах вилоятиウズベク語) | ジザフ Jizzaxウズベク語 | 2.12 万 km2 | 1,507,400 | 5 |

| カラカルパクスタン共和国 (Qaraqalpaqstan Respublikasıカラカルパク語 / Қарақалпақстан Республикасыカラカルパク語) (Qoraqalpogʻiston Respublikasiウズベク語 (ラテン文字) / Қорақалпоғистон Республикасиウズベク語) | ヌクス No'kisカラカルパク語 / Nukusウズベク語 | 16.14 万 km2 | 2,002,700 | 14 |

| カシュカダリヤ州 (Qashqadaryo Viloyatiウズベク語 (ラテン文字) / Қашқадарё вилоятиウズベク語) | カルシ Qarshiウズベク語 | 2.86 万 km2 | 3,560,600 | 8 |

| ホラズム州 (Xorazm Viloyatiウズベク語 (ラテン文字) / Хоразм вилоятиウズベク語) | ウルゲンチ Urganchウズベク語 | 6464 km2 | 1,995,600 | 13 |

| ナマンガン州 (Namangan Viloyatiウズベク語 (ラテン文字) / Наманган вилоятиウズベク語) | ナマンガン Namanganウズベク語 | 7181 km2 | 3,066,100 | 6 |

| ナヴァーイー州 (Navoiy Viloyatiウズベク語 (ラテン文字) / Навоий вилоятиウズベク語) | ナヴァーイー Navoiyウズベク語 | 10.94 万 km2 | 1,075,300 | 7 |

| サマルカンド州 (Samarqand Viloyatiウズベク語 (ラテン文字) / Самарқанд вилоятиウズベク語) | サマルカンド Samarqandウズベク語 | 1.68 万 km2 | 4,208,500 | 9 |

| スルハンダリヤ州 (Surxondaryo Viloyatiウズベク語 (ラテン文字) / Сурхондарё вилоятиウズベク語) | テルメズ Termizウズベク語 | 2.01 万 km2 | 2,877,100 | 11 |

| シルダリヤ州 (Sirdaryo Viloyatiウズベク語 (ラテン文字) / Сирдарё вилоятиウズベク語) | グリスタン Gulistonウズベク語 | 4276 km2 | 914,000 | 10 |

| タシュケント市 (Toshkent Shahriウズベク語 (ラテン文字) / Тошкентウズベク語) | タシュケント Toshkentウズベク語 | 327 km2 | 3,040,800 | 1 |

| タシュケント州 (Toshkent Viloyatiウズベク語 (ラテン文字) / Тошкент вилоятиウズベク語) | ヌラフシャン Nurafshonウズベク語 | 1.53 万 km2 | 3,051,800 | 12 |

これらの州はさらに地区(tumanウズベク語)に分けられている。

8.1. 主要都市

ウズベキスタンには多くの歴史的・経済的に重要な都市が存在する。以下に主要な都市を挙げる。

- タシュケント (Toshkentウズベク語): ウズベキスタンの首都であり、最大の都市。中央アジアの政治・経済・文化の中心地の一つ。近代的なビルとソ連時代の建築物、そして古いイスラム建築が混在する。タシュケント地下鉄や多くの大学、博物館、劇場がある。

- サマルカンド (Samarqandウズベク語): シルクロードの要衝として栄えた古都。「青の都」とも呼ばれ、レギスタン広場やグリ・アミール廟、ビービー・ハーヌム・モスクなど、壮大なイスラム建築で知られる。ティムール朝の首都であり、世界遺産に登録されている。

- ブハラ (Buxoroウズベク語): サマルカンドと並ぶ歴史都市で、中央アジアにおけるイスラム文化の中心地の一つ。カラーン・ミナレットやポイ・カラーン・モスク、サーマーニー廟など、数多くの歴史的建造物が残り、旧市街全体が世界遺産に登録されている。「聖なるブハラ」と称される。

- ヒヴァ (Xivaウズベク語): ホラズム地方の古都で、城壁に囲まれた内城(イチャン・カラ)が世界遺産に登録されている。クトルグ・ムラド・イナク・マドラサやジュマ・モスクなど、独特の建築様式を持つ建造物群が残る。

- シャフリサブス (Shahrisabzウズベク語): ティムールの生誕地として知られ、彼によって建設された壮大なアクサライ宮殿の遺跡が残る。歴史地区は世界遺産に登録されている。

- アンディジャン (Andijonウズベク語): フェルガナ盆地東部の大都市で、農業と産業の中心地。ムガル帝国の創始者バーブルの生誕地でもある。

- ナマンガン (Namanganウズベク語): フェルガナ盆地北部の主要都市で、伝統的に工芸が盛ん。

- フェルガナ (Fargʻonaウズベク語): フェルガナ盆地の行政・経済の中心都市の一つ。ロシア帝国時代に計画的に建設された比較的新しい都市。

- ヌクス (Nukusウズベク語): カラカルパクスタン共和国の首都。イーゴリ・サヴィツキー名称美術館(ヌクス美術館)があり、ロシア・アヴァンギャルドの貴重なコレクションで知られる。

- テルメズ (Termizウズベク語): ウズベキスタン最南端の都市で、アフガニスタンとの国境に近い。仏教遺跡が多く残る。

- カルシ (Qarshiウズベク語): カシュカダリヤ州の州都で、天然ガス生産の拠点の一つ。

これらの都市は、それぞれ独自の歴史、文化、経済的特徴を持ち、ウズベキスタンの多様性を形成している。

9. 経済

ウズベキスタンは独立以来、市場経済への段階的な移行を進めてきた。政府は当初、国家統制を重視し、輸入代替とエネルギー自給を目指す政策をとった。2017年9月には通貨スムが市場レートで完全に兌換可能となるなど、近年は経済改革が加速している。

ウズベキスタンは金を年間80トン採掘しており、世界第7位である。2015年のウズベキスタンの金生産量は102トンであった。ウズベキスタンの銅鉱床は世界第10位、ウラン鉱床は第12位である。同国のウラン生産量は世界第7位である。国営ガス会社ウズベクネフテガスは、年間600億から700億立方メートルの天然ガスを生産し、世界第11位の生産量を誇る。同国には未開発の石油・ガス埋蔵量が豊富にあり、194ヶ所の炭化水素鉱床が存在し、そのうち98ヶ所がコンデンセート・天然ガス鉱床、96ヶ所がガス・コンデンセート鉱床である。

エネルギー分野におけるウズベキスタンの主要な外国企業としては、中国石油天然気集団(CNPC)、ペトロナス、韓国石油公社、ガスプロム、ルクオイルなどがある。

多くの独立国家共同体(CIS)諸国経済と同様に、ウズベキスタン経済は移行初期に衰退したが、政策改革の累積的効果が現れ始めた1995年以降に回復した。1998年から2003年にかけて年率4%で成長し、その後は年率7~8%に加速した。IMFの推計によると、2008年のGDPは1995年の値(実質価格)のほぼ2倍になる。2003年以降、年間インフレ率は変動し、2010年にはほぼ40%に達したが、2019年には20%未満となった。

2018年、ウズベキスタンの一人当たり国民総所得(GNI)は現在ドル換算で2020 USD、購買力平価(PPP)換算では7230 USDであった。経済生産は一次産品に集中している。2011年、ウズベキスタンは世界第7位の綿花生産国であり、第5位の輸出国であった。また、世界第7位の金生産国でもある。地域的にも重要な天然ガス、石炭、銅、石油、銀、ウランの生産国である。

ウズベキスタンの農業は労働力の27%を雇用し、GDPの17.4%(2012年データ)を占めている。耕作可能地は440万ヘクタールで、これはウズベキスタンの総面積の約10%にあたる。公式の失業率は非常に低いが、特に農村部における不完全雇用は少なくとも20%と推定されている。ウズベキスタンの綿花生産は国の経済にとって重要である。ウズベキスタンの綿は、韓国の紙幣製造にも使用されている。ウズベキスタンの綿花輸出は、ロシア・ウクライナ戦争とロシア軍需産業への制裁に関連するスキャンダルの原因となっている。組織犯罪腐敗報告プロジェクト(OCCRP)、Vlast、iStoriesによると、2022年2月24日以降、ウズベキスタンは爆薬や火薬の製造に不可欠な綿実パルプとニトロセルロースのロシアへの輸出を大幅に増加させた。Ekonomichna Pravdaによると、少なくとも2つの大手ウズベキスタン輸出業者がロシアの軍産複合体企業と協力してきた。ロシア連邦税務局の文書は、少なくとも3つのロシア企業(Bina Group、Khimtrade、Lenakhim)が輸入した綿実パルプをロシア国内で米国の制裁下にある軍事工場に販売したことを確認している。同国はニンジンも相当量生産している。ウズベキスタンにおける児童労働の使用により、テスコ、C&A、マークス&スペンサー、ギャップ、H&Mを含むいくつかの企業がウズベキスタン綿のボイコットを行っている。

世界銀行による「ビジネスのしやすさ」ランキング2020年版では、ウズベキスタンはわずかに改善した。HSBCの調査によると、ウズベキスタンは今後数十年間で世界で最も急成長する経済の一つ(上位26カ国)になると予測されている。2024年のグローバルイノベーションインデックスでは83位にランクされた。ウズベキスタンのGDPは2025年に1250億ドルに達すると予想されている。

9.1. 経済構造と政策

独立後、ウズベキスタンは計画経済から市場経済への段階的な移行を進めてきた。当初は国家による強い統制のもと、輸入代替工業化やエネルギー自給を目指す政策が採られた。この「ウズベキスタン経済モデル」は、急激な変革を避け、社会的安定を重視するものであったが、一方で外国投資の誘致や民間部門の発展を遅らせる要因ともなった。

シャフカト・ミルジヨエフ大統領就任以降、経済改革が加速している。2017年9月には、長年の課題であった複数為替レートが一本化され、通貨スムの兌換性が実質的に確保された。これにより、貿易や投資環境の改善が期待されている。また、税制改革、行政手続きの簡素化、国営企業の民営化なども進められている。政府は外国からの直接投資誘致にも力を入れており、自由経済特区の設置や投資家保護の強化などの措置を講じている。

しかし、依然として官僚主義や汚職が経済発展の障害となっているとの指摘もある。労働者の権利保護や所得格差の是正、社会の公正性の確保も重要な課題である。特に、かつて問題視された綿花栽培における強制労働については、国際的な批判を受け、近年は改善に向けた取り組みが進められているが、依然として監視が必要な状況である。

通貨政策については、中央銀行がインフレ抑制と通貨価値の安定を主な目標としている。スムの兌換性確保は、対外経済関係の正常化に大きく貢献した。

投資環境については、政府は改善努力を続けているものの、法制度の未整備や運用の不透明さ、契約履行の問題などが外国投資家にとってのリスク要因として残っている。それでも、豊富な天然資源、比較的安価な労働力、中央アジアの中心という地理的有利性から、エネルギー、鉱業、製造業、農業、観光業などの分野で外国からの投資が増加しつつある。

9.2. 主要産業

ウズベキスタンの経済は、農業、鉱業・エネルギー、製造業、観光業など、いくつかの主要な産業分野によって支えられている。これらの産業は、国の経済発展と雇用創出において重要な役割を果たしている。

9.2.1. 農業

ウズベキスタンの農業は、歴史的に国の経済の基盤であり、現在も多くの人々の雇用を支えている。主要な農産物は綿花であり、かつては「白い金」と呼ばれ、ソ連時代を通じてモノカルチャー経済の中心であった。独立後も綿花は重要な輸出品目であるが、過剰な栽培はアラル海の縮小や土壌の塩類化といった深刻な環境問題を引き起こした。近年、政府は綿花への依存度を減らし、穀物(小麦、米など)、果物(ブドウ、メロン、アンズなど)、野菜(トマト、タマネギなど)の生産を奨励する多様化政策を進めている。畜産業も重要であり、羊、牛、家禽などが飼育されている。

農業改革の主な課題としては、灌漑システムの老朽化と非効率性、水資源の不足、土地改革の遅れ、農産物の加工・流通体制の未整備などが挙げられる。特に水資源の有効活用は、乾燥した気候のウズベキスタンにとって喫緊の課題である。

社会的な側面では、過去に綿花栽培における強制労働が国際的に大きな問題となった。学生や公務員が組織的に綿摘みに動員される慣行は、国内外から強い批判を浴びた。ミルジヨエフ政権下でこの問題は大幅に改善され、国際労働機関(ILO)もその進展を認めているが、依然として監視が必要とされている。持続可能な農業の実現と農村部の生活向上は、ウズベキスタン農業の重要な目標である。

9.2.2. 鉱業・エネルギー

ウズベキスタンは豊富な地下資源に恵まれており、鉱業およびエネルギー産業は国家経済の重要な柱である。主要な鉱物資源としては、金、ウラン、天然ガス、銅、石炭、銀、モリブデン、タングステン、鉛、亜鉛、セレンなどが挙げられる。

金の埋蔵量は世界有数であり、年間生産量も世界トップクラスである。ウランも同様に世界的な生産国の一つであり、主に輸出されている。天然ガスは国内消費を賄うだけでなく、重要な輸出品目となっており、ロシアや中国などへパイプラインを通じて供給されている。石油も産出されるが、国内需要を満たすには至っていない。

エネルギー産業は、主に天然ガス火力発電と水力発電によって支えられている。ソ連時代に建設された大規模な発電施設が稼働しており、ウズベキスタンは中央アジア最大の電力生産国の一つである。しかし、設備の老朽化や送電網の inefficiencies が課題となっている。政府は再生可能エネルギー(太陽光、風力)の導入も推進している。

鉱業・エネルギー分野の開発は、外国からの投資を積極的に誘致して行われている。一方で、資源開発に伴う環境への影響も懸念されており、環境保護基準の遵守や持続可能な開発が求められている。特に、アラル海周辺地域における環境悪化や、鉱山開発による土壌・水質汚染などが問題視されている。

9.2.3. 製造業

ウズベキスタンの製造業は、独立以降、国内需要の充足と輸出拡大を目指して発展が進められてきた。主要な分野としては、自動車産業、繊維産業、食品加工業などが挙げられる。

自動車産業は、韓国の大宇自動車(現:韓国GM)との合弁で設立されたGMウズベキスタン(現:UzAuto Motors英語)が中心となり、乗用車や商用車の生産を行っている。国内市場への供給に加え、近隣諸国への輸出も行われている。

繊維産業は、豊富な国内産綿花を背景に発展しており、糸、織物、衣料品の生産が行われている。近年は、単なる原料輸出国から脱却し、付加価値の高い最終製品の生産・輸出を目指す動きが強まっている。

食品加工業は、国内で生産される農産物(果物、野菜、穀物、乳製品など)を原料として、缶詰、飲料、製粉、乳製品などを製造している。国内市場のほか、一部は輸出もされている。

その他、建材、化学製品、機械設備などの製造業も存在するが、多くは国内市場向けである。製造業全体の課題としては、技術水準の向上、生産性の改善、国際競争力の強化、外国からの投資誘致などが挙げられる。政府は、製造業の近代化と多様化を支援し、輸出志向型産業の育成に力を入れている。

9.2.4. 観光業

ウズベキスタンは、シルクロードの中心地として栄えた豊かな歴史と文化遺産を有しており、観光業は国の経済において重要な潜在力を持つ産業と位置づけられている。サマルカンド、ブハラ、ヒヴァといった古都は、壮大なイスラム建築や歴史的建造物群で知られ、ユネスコの世界遺産にも登録されている。これらの都市は、「青の都サマルカンド」「聖なるブハラ」などと称され、世界中から多くの観光客を引きつけている。

政府は観光産業育成政策に力を入れており、ビザ制度の緩和(日本を含む多くの国に対して短期滞在ビザを免除)、観光インフラ(ホテル、交通網、レストランなど)の整備、観光ルートの開発、国際的なプロモーション活動などを積極的に行っている。特にミルジヨエフ政権下では、観光業を戦略的産業と位置づけ、その発展を加速させるための様々な措置が講じられている。

歴史・文化観光に加え、エコツーリズム(山岳地帯や砂漠)、アドベンチャートラベル、ガストロノミーツーリズム(ウズベク料理)など、多様な観光形態の開発も進められている。

現状では、観光客数は増加傾向にあるものの、インフラの整備水準やサービスの質、人材育成などにおいて依然として課題も存在する。また、観光シーズナリティ(春と秋に集中しやすい)の克服や、地方への観光客誘致も今後の課題である。新型コロナウイルス感染症の世界的な流行は観光業に大きな打撃を与えたが、その後は回復に向けた取り組みが進められている。観光業の持続的な発展は、外貨獲得、雇用創出、地域経済の活性化に貢献すると期待されている。

9.3. 対外貿易

ウズベキスタンの対外貿易は、独立以降、経済発展と国際社会への統合において重要な役割を果たしてきた。主要な輸出入品目、貿易相手国、貿易収支の現状、そして世界貿易機関(WTO)への加盟努力は以下の通りである。

主要輸出入品目:

- 輸出品:主な輸出品目は、金、天然ガス、綿花および繊維製品、銅および銅製品、ウラン、果物・野菜、化学製品、サービス(運輸、観光など)である。かつては綿花が最大の輸出品目であったが、近年は天然ガスや金、繊維製品の割合が増加している。

- 輸入品:主な輸入品目は、機械設備、輸送機器(自動車部品など)、化学製品、食料品、鉄鋼製品、医薬品などである。国内産業の近代化や消費需要の拡大に伴い、資本財や消費財の輸入が多い。

貿易相手国:

ウズベキスタンの主要な貿易相手国は、ロシア、中国、カザフスタン、トルコ、韓国、ドイツなどである。ロシアと中国は最大の貿易パートナーであり、輸出入ともに大きな割合を占めている。近隣の中央アジア諸国との貿易も活発である。

貿易収支:

ウズベキスタンの貿易収支は、国際商品価格の変動や国内経済の状況によって変動する。近年は、輸出の多様化や国内生産の増加により、貿易黒字を目指す政策がとられているが、資本財の輸入需要が高いため、貿易赤字となる年もある。

世界貿易機関(WTO)への加盟努力:

ウズベキスタンは1994年にWTOへの加盟を申請し、長年にわたり加盟交渉を続けている。ミルジヨエフ政権下で加盟プロセスが加速され、国内法制度のWTO協定との整合化、貿易関連制度の改革、関税引き下げなどが進められている。2020年には加盟作業部会の会合が約15年ぶりに開催されるなど、具体的な進展が見られる。WTO加盟は、ウズベキスタン経済のさらなる開放、貿易ルールの国際標準化、輸出市場の拡大、外国投資の促進などに繋がると期待されている。

対外貿易政策においては、輸出志向型産業の育成、輸入代替の推進、貿易手続きの簡素化、物流インフラの改善などが重点課題となっている。

9.4. 経済問題

ウズベキスタン経済は、独立以降、市場経済への移行と発展の過程で多くの課題に直面してきた。主要な問題点と、社会の公正性に関連する課題は以下の通りである。

汚職問題:

汚職はウズベキスタン経済の健全な発展を阻害する深刻な問題である。行政手続きの不透明さ、官僚の裁量権の大きさ、法の支配の弱さなどが汚職の温床となっていると指摘される。汚職は、ビジネスコストの増大、公正な競争の阻害、外国投資の敬遠、政府への信頼低下など、多岐にわたる悪影響を及ぼす。ミルジヨエフ政権は汚職対策を重要課題の一つとして掲げ、関連法の整備や摘発強化を進めているが、依然として根深い問題である。

外国投資誘致の難しさ:

豊富な天然資源や労働力を有するものの、外国からの直接投資(FDI)誘致は必ずしも順調ではない。過去には、通貨兌換性の問題、法制度の不安定さ、官僚主義、汚職などが投資環境の障害となっていた。近年、政府は投資環境改善に努めており、複数為替レートの一本化や規制緩和が進められた結果、FDIは増加傾向にあるが、依然として契約履行の確実性や司法の独立性などに対する懸念が残る。

所得格差:

経済成長の恩恵が国民全体に均等に行き渡っておらず、都市部と農村部、あるいは産業間の所得格差が問題となっている。特に農村部では貧困層が多く、出稼ぎ労働に依存する家計も少なくない。所得格差の拡大は、社会不安の要因となる可能性があり、政府は地域開発や社会保障制度の充実を通じて格差是正に取り組む必要がある。

労働市場の問題:

公式の失業率は低いものの、不完全雇用や非公式経済の規模が大きいと指摘される。若年層の雇用機会の不足も課題である。かつて深刻であった綿花栽培における強制労働問題は、国際的な圧力と政府の取り組みにより大幅に改善されたが、労働者の権利保護全般については、依然として向上の余地がある。公正な賃金、安全な労働環境、結社の自由の保障などが求められる。

経済構造の課題:

経済が依然として綿花、天然ガス、金といった一次産品の輸出に大きく依存しており、国際商品価格の変動に脆弱である。産業の多角化と高付加価値化が遅れている。製造業の育成や、中小企業の振興、イノベーションの促進が経済の持続的発展には不可欠である。

これらの経済問題の解決は、国民生活の向上、社会の安定、そして持続可能な経済成長の実現にとって極めて重要であり、政府による継続的な改革努力と、社会全体の公正性を高める取り組みが求められている。

10. 社会・国民

ウズベキスタンの社会は、多様な民族、言語、宗教が共存する複雑な構造を持つ。ソ連時代の影響と、独立後の国民国家形成の過程が、現代社会の様々な側面に影響を与えている。

10.1. 人口統計

2022年時点で、ウズベキスタンの総人口は約3,600万人であり、中央アジアで最も人口の多い国である。この人口は地域全体の総人口のほぼ半分を占める。人口増加率は比較的高いが、近年はやや鈍化傾向にある。

人口構成は非常に若く、2020年の推計では人口の23.1%が16歳未満である。これは将来の労働力供給の観点からは有利であるが、同時に教育や雇用機会の確保という課題ももたらす。平均寿命は男性が約72歳、女性が約78歳(2016年時点)である。

都市化率は約50%(2023年推計)で、人口の約半数が都市部に居住している。首都タシュケントが最大の都市であり、その他サマルカンド、ナマンガン、アンディジャン、ブハラなどが主要な都市である。

人口密度は国土全体では比較的低いが、フェルガナ盆地やタシュケント州などの農業に適した地域や都市部では人口が集中している。

政府は、人口動態を正確に把握するため、10年ごとに国勢調査を実施する法律を2020年3月に制定した。30年以上公式な国勢調査が行われていなかったため、最初の調査は2020年代半ばに予定されている。

10.2. 民族構成

ウズベキスタンは多民族国家であり、その民族構成は歴史的経緯や地理的要因を反映している。2021年の公式推計によると、主な民族構成は以下の通りである:

- ウズベク人:84.5%

- タジク人:4.8%

- カザフ人:2.4%

- カラカルパク人:2.2%

- ロシア人:2.1%

- タタール人:0.5%

- その他:3.5%

主要民族はウズベク人であり、総人口の約84.5%(2021年公式推計)を占める。テュルク系民族の一派であり、ウズベク語を母語とする。

タジク人は公式統計では人口の約4.8%とされるが、一部の研究者やタジク人自身は、実際にはもっと多くのタジク人が居住しており、その割合は10%から20%、あるいはそれ以上に達する可能性を指摘している。特にサマルカンドやブハラといった都市部、およびタジキスタンとの国境付近に多く居住し、ペルシア語系のタジク語を話す。歴史的にウズベク人とタジク人は文化的に深く交流してきた。

ロシア人は約2.1%を占める。ソ連時代には多くのロシア人が移住し、都市部を中心に技術者や行政官として重要な役割を担った。1989年には人口の5.5%を占めていたが、ソ連崩壊後、経済的理由などから多くがロシアへ帰還した。

カザフ人は約2.4%を占め、主にカザフスタンとの国境地帯に居住する。

カラカルパク人は約2.2%を占め、主に国内北西部のカラカルパクスタン共和国に居住する。独自の言語(カラカルパク語)と文化を持つ。

高麗人(朝鮮民族)は、1937年から1938年にかけて、ソ連政府によって沿海州から中央アジアへ強制移住させられた朝鮮民族の子孫である。約0.6%を占め、主にタシュケント州などに居住する。独自の文化を維持しつつ、ウズベキスタン社会に溶け込んでいる。

タタール人は約0.5%を占める。その他、キルギス人、トルクメン人、ウクライナ人、アルメニア人、アゼルバイジャン人、ユダヤ人(ブハラ・ユダヤ人)など、多くの少数民族が居住している。

政府は公式には民族間の平等を掲げているが、少数民族の言語・文化教育の機会や、政治参加の度合いについては課題も指摘されている。特に、タジク人の人口割合に関する公式統計と実態との乖離は、潜在的な民族問題として議論されることがある。カラカルパクスタン共和国では、2022年に自治権縮小の動きに対する大規模な抗議デモが発生し、民族的アイデンティティと中央政府との関係が改めて注目された。

10.3. 言語

ウズベキスタンの公用語はウズベク語である。ウズベク語はテュルク諸語のカルルク分岐に属し、ウイグル語と近縁である。1992年以降、公式にはラテン文字で表記されている。

1920年代以前、ウズベク人の書記言語はチャガタイ語と呼ばれ(西欧の学者にはチャガタイとして知られる)、ナスタアリーク体を使用していた。1926年にラテン文字が導入され、1930年代を通じて数回の改訂を経た。最終的に1940年、ソビエト当局によってキリル文字が導入され、ソビエト連邦崩壊まで使用された。1993年、ウズベキスタンはラテン文字表記(ウズベク語アルファベット)に戻り、1996年に修正され、2000年以降は学校で教えられている。教育機関ではラテン文字表記のみを教えている。同時に、キリル文字表記は年配の世代の間で一般的である。公式文書ではウズベク語キリル文字表記は廃止されたが、一部の新聞やウェブサイトでは依然として使用されている。

カラカルパク語は、テュルク諸語のキプチャク分岐に属し、したがってカザフ語に近い。主にカラカルパクスタン共和国で50万人に話されており、その地域では公用語の地位を持つ。

ロシア語は国の公用語ではないが、事実上の第二公用語として多くの分野で広く使用されている。政府からのデジタル情報は二言語併記である。国内には約100万人のロシア語母語話者がいる。国内の標識はウズベク語とロシア語の両方で書かれていることが多い。

タジク語(ペルシア語の一種)は、ブハラ市やサマルカンド市で、比較的多くのタジク系住民がいるため広く話されている。また、タシュケント地方、フェルガナ盆地のカサンサイ、チュスト、リシタン、ソフ、中部シルダリヤ地区のブルチムラ、アハンガラン、バギスタン、そしてシャフリサブス、カルシ、キタブ、カフィリンガン川とチャガニアン川の渓谷にも大規模な集落があり、これらを合わせるとウズベキスタン人口の約25~30%を占める。

ウズベキスタンでは市民権取得に言語要件はない。

2020年4月、ウズベキスタンで政府業務におけるウズベク語の排他的使用を規制する法案が提出された。この法律案では、政府職員がウズベク語以外の言語で業務を行った場合、罰金が科される可能性があった。不成功に終わったものの、ロシア外務省報道官マリア・ザハロワから批判を受けた。これに対し、ウズベキスタンの知識人グループは、歴史的結びつき、ウズベキスタン国内の多数のロシア語話者人口、高等教育におけるロシア語の有用性、そしてロシア語のみが地域の他の民族とのコミュニケーションや外部世界の文学への扉を開くという議論を挙げ、ウズベク語と並んでロシア語を公用語として制定するよう求める公開書簡に署名した。キリル文字のウズベク語アルファベットは依然として広く使用されており、国内には862校のロシア語学校が機能している(1991年の1,100校から減少)。ビジネスにおいては、ロシア語がウズベク語を凌駕している。2019年時点で、都市部の多くのウズベク人はロシア語で話す方が快適だと感じており、ウズベク語は農業地域でより多く使われている。ウズベク語は国家語としての地位を確立できず、多くの人々は知識人層を非難している。

文字政策については、ソ連時代に導入されたキリル文字から、独立後はラテン文字への移行が進められている。学校教育ではラテン文字が基本となっているが、社会全体での移行は段階的であり、年配層を中心にキリル文字も依然として使用されている。この文字改革は、教育資料の準備や国民の識字能力維持といった課題も伴っている。

10.4. 宗教

ウズベキスタンは世俗国家であり、憲法第61条は、宗教団体および結社は国家から分離され、法の下に平等であると定めている。国家は宗教団体の活動に干渉しない。

イスラム教はウズベキスタンの主要な宗教であるが、ソビエト政権(1924年~1991年)は宗教的信念の表明を奨励せず、ソビエト共和国としての存在期間中は抑圧されていた。CIAファクトブック(2004年)の推計によると、人口の88%がイスラム教徒であり、9%がロシア正教、3%がその他の宗教および無宗教である。一方、2020年のピュー研究所の予測では、ウズベキスタンの人口の96.7%がイスラム教徒であり、キリスト教徒(主にロシア正教徒)は人口の2.3%(63万人)を占めていた。1990年代初頭には推定93,000人のユダヤ人が国内に居住していた。

さらに、ウズベキスタンには約7,400人のゾロアスター教徒が残っており、主にホジェンドのようなタジク人地域に居住している。

イスラム教が優勢であり、国内に豊かな歴史があるにもかかわらず、信仰の実践は決して画一的ではない。ウズベク人はイスラム教の多くのバージョンを実践してきた。20世紀を通じてイスラムの伝統が様々な改革運動や世俗化のアジェンダと衝突した結果、中央アジアには多種多様なイスラム教の実践が残されている。

1991年のウズベキスタンにおけるソビエト支配の終焉は、多くの人が予測したような宗教に関連する原理主義の即時的な高まりをもたらさず、むしろイスラム教の教義との段階的な再認識と、国内におけるイスラム教の段階的な復興をもたらした。しかし、2015年以降、イスラム主義活動がわずかに増加しており、ウズベキスタン・イスラム運動のような小規模な組織がISIL(ダーイシュ)への忠誠を宣言し、海外に戦闘員を派遣しているが、ウズベキスタン国内におけるテロの脅威は依然として低い。

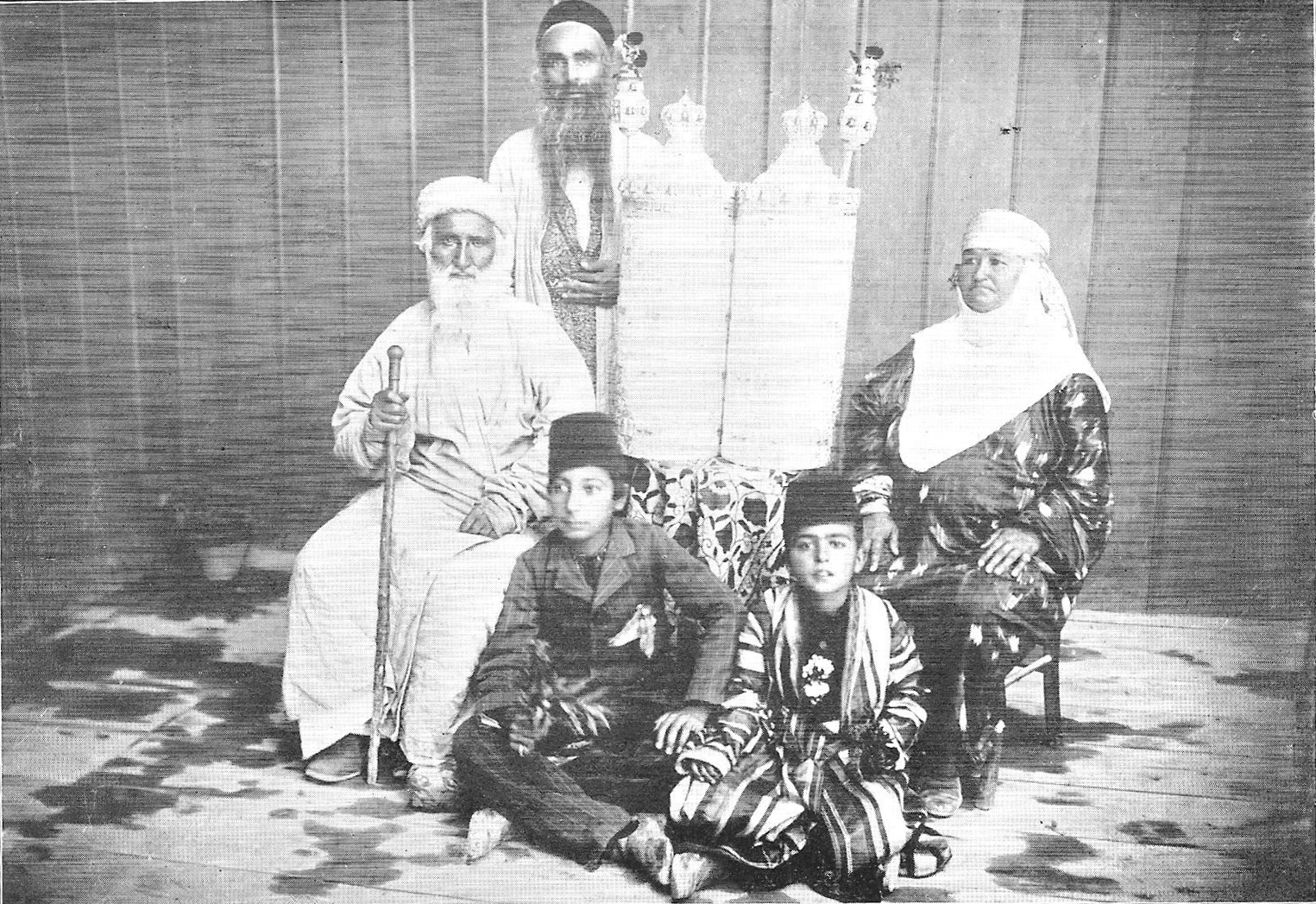

10.4.1. ユダヤ人コミュニティ

ウズベクの地に住むユダヤ人コミュニティは何世紀にもわたり存在し、特定の支配者の治世下では時折困難を経験した。14世紀のティムールの治世中、ユダヤ人はサマルカンド再建の努力に大きく貢献し、そこに大きなユダヤ人センターが設立された。

この地域が1868年にロシアの支配下に入った後、ユダヤ人は地元のイスラム教徒住民と同等の権利を与えられた。当時、サマルカンドには約5万人のユダヤ人が、ブハラには2万人のユダヤ人が住んでいた。

1917年のロシア革命とソビエト政権の樹立後、ユダヤ人の宗教生活は(他のすべての宗教と同様に)制限された。1935年までにサマルカンドにあった30のシナゴーグのうち1つしか残っていなかったが、それにもかかわらず、ソビエト時代を通じて地下のユダヤ人コミュニティ生活は継続した。

1970年までに、ウズベクSSRには10万3千人のユダヤ人が登録されていた。1980年代以降、ウズベキスタンのユダヤ人のほとんどはイスラエルまたはアメリカ合衆国に移住した。2013年時点で、数千人の小規模なコミュニティが国内に残っており、タシュケントに約7千人、ブハラに3千人、サマルカンドに700人が居住していた。

10.5. 教育

ウズベキスタンの15歳以上の成人の識字率は99.9%(2019年推計)と高い。しかし、15歳未満の人口のうち教育を受けているのはわずか76%(3~6歳で就学前教育を受けているのは20%)であり、この数字は将来的に低下する可能性がある。学生は学期中、月曜日から土曜日まで学校に通い、教育は公式には11年生の終わりで修了する。

ウズベキスタンは教育プログラムにおいて深刻な予算不足に直面している。1992年の教育法は理論的な改革プロセスを開始したが、物理的な基盤は悪化し、カリキュラムの改訂は遅々として進んでいない。教育制度内の汚職は蔓延しており、裕福な家庭の学生は、学校に通ったり公式試験を受けたりせずに高得点を取るために、教師や学校幹部に日常的に賄賂を渡している。

いくつかの大学、例えばウェストミンスター国際大学タシュケント校、トリノ工科大学タシュケント校、シンガポール経営開発研究所タシュケント校、富川大学タシュケント校、TEAM大学タシュケント校、仁荷大学タシュケント校などがタシュケントにキャンパスを構え、複数の分野で英語によるコースを提供している。ロシア語による高等教育は、ほとんどの国立大学のほか、タシュケントにキャンパスを持つ外国のモスクワ国立大学やグブキン記念ロシア国立石油ガス大学などによって提供されている。2019年現在、ウェブスター大学は教育省(現:高等教育・科学・イノベーション省)と提携し、プロジェクトマネジメントのMBAと第二言語としての英語教授法(TESL)のMAを提供する大学院を開設している。

ウズベキスタンには、タシュケント・イスラム大学、ミール・アラブ・マドラサ、ハディース知識学校、ウズベキスタン国際イスラムアカデミーの3つのイスラム教育機関と1つのアカデミーがある。

10.6. 保健・医療

ウズベキスタンの平均寿命は全体で75歳、男性で72歳、女性で78歳である。

主要な疾病としては、循環器系疾患、悪性新生物(がん)、呼吸器系疾患などが挙げられる。また、感染症では、結核やウイルス性肝炎などが依然として公衆衛生上の課題となっている。

医療サービスシステムは、ソ連時代に構築された公的医療制度が基礎となっているが、独立後は資金不足や人材流出、設備の老朽化などの問題を抱えている。都市部と農村部での医療サービスの格差も存在する。政府は医療改革を進めており、プライマリヘルスケアの強化、医療従事者の育成、医療施設の近代化、民間医療機関の導入などを図っている。

特に脆弱な立場の人々(低所得者層、農村部住民、障害者、高齢者など)の医療アクセスについては、改善が求められている。地理的なアクセスの困難さ、経済的負担、情報の不足などが障壁となることがある。政府は、これらの層に対する医療支援策や、母子保健サービスの向上、生活習慣病予防などにも取り組んでいる。しかし、依然として医療サービスの質と公平性の向上は、ウズベキスタンの保健政策における重要な課題である。

11. 交通

ウズベキスタンの交通網は、広大な国土と内陸国という地理的条件を背景に、国内および国際的な連結性を確保するために重要な役割を果たしている。主要な交通手段としては、鉄道、道路、航空が挙げられる。

11.1. 陸上交通

道路網:

ウズベキスタンの道路網は国内の主要都市や地方を結ぶ基本的な輸送手段である。総延長は比較的長いものの、特に地方部では道路の舗装状況や維持管理が十分でない区間も見られる。政府は国際的な輸送ルートの整備や国内幹線道路の改修に力を入れている。都市間バスや乗合タクシー(マルシュルートカ)が庶民の足として広く利用されている。自家用車の普及も進んでいる。

鉄道網:

鉄道は、特に長距離の旅客輸送および貨物輸送において重要な役割を担っている。ソ連時代に建設された広範な鉄道網が基盤となっており、国内の主要都市間を結ぶ路線や、近隣諸国(ロシア、カザフスタン、トルクメニスタンなど)との国際路線が運行されている。

近年、鉄道の近代化が進められており、特にタシュケント・サマルカンド高速鉄道(通称:アフラシャブ号)は、スペインのタルゴ社製の車両を導入し、タシュケント、サマルカンド、ブハラ、カルシなどの主要都市間を高速で結んでいる。この高速鉄道は、国内の移動時間短縮と観光客誘致に貢献している。

首都タシュケントには、1977年に中央アジアで最初に開業したタシュケント地下鉄があり、4路線が運行されている。各駅は美しい装飾が施されていることで知られる。

主要な交通プロジェクトとしては、既存路線の電化、複線化、車両の更新、国際輸送回廊の整備などが進められている。

11.2. 航空交通

ウズベキスタンの主要な航空会社は、国営のウズベキスタン航空である。同社は、タシュケント国際空港をハブ空港として、国内主要都市への路線に加え、アジア(日本、韓国、中国、東南アジアなど)、ヨーロッパ(ロシア、ドイツ、イギリス、フランスなど)、中東、北米への国際線を運航している。タシュケント国際空港は中央アジアにおけるハブ空港の一つとして機能しており、外国の航空会社も多数乗り入れている。

国内にはタシュケント以外にも、サマルカンド、ブハラ、ウルゲンチ、ヌクス、フェルガナ、アンディジャンなどに国際空港または国内線空港があり、地方都市へのアクセスを担っている。

ソ連時代には、タシュケントに大規模な航空機製造工場(タシュケント航空機製造企業体)が存在し、イリューシンIl-76輸送機などを生産していたが、ソ連崩壊後は生産規模が縮小した。

政府は航空インフラの近代化や、新規路線の誘致、格安航空会社(LCC)の参入促進などを通じて、航空輸送の利便性向上と観光客誘致を目指している。

12. 通信

ウズベキスタンの通信インフラは、独立以降、特に2000年代に入ってから急速な発展を遂げている。

公式情報筋の報告によると、2008年3月10日現在、ウズベキスタンの携帯電話利用者数は700万人に達し、2007年7月1日の370万人から増加した。2017年の携帯電話利用者数は2400万人を超えた。加入者数で最大の携帯電話事業者はMTS-Uzbekistan(旧Uzdunrobita、ロシアのMobile TeleSystemsの一部)であり、次いでBeeline(ロシアのBeelineの一部)、UCell(旧Coscom、元々は米国のMCT Corp.の一部であったが、現在は北欧・バルト三国の通信会社テリアソネラの子会社)が続く。

2019年現在、インターネット利用者数は推定2200万人以上、人口の約52%に相当する。

ウズベキスタンではインターネット検閲が存在し、2012年10月には政府がプロキシサーバーへのアクセスをブロックすることでインターネット検閲を強化した。国境なき記者団はウズベキスタン政府を「インターネットの敵」と名指ししており、アラブの春の開始以来、政府によるインターネットへの統制は劇的に増加している。

ウズベキスタンの報道機関は自己検閲を行っており、2005年のアンディジャン事件で政府軍がデモ隊に発砲し、公式報告によれば187人、非公式および目撃者の証言によれば数百人が死亡して以来、外国人ジャーナリストは徐々に国外追放されてきた。

近年、政府は情報通信技術(ICT)の育成政策を推進しており、ブロードバンドインターネットの普及、電子政府サービスの拡充、国内IT産業の振興などに力を入れている。しかし、インターネット接続速度や料金、地方と都市部のデジタル格差などの課題も残されている。また、インターネット上の情報統制や検閲については、国際的な人権団体から懸念が表明されることもある。

13. 科学技術

ウズベキスタンの科学技術研究は、ソ連時代に一定の基盤が築かれた。特に、物理学、数学、化学、地質学、農学などの分野で研究機関や大学が設立され、多くの科学者や技術者が育成された。タシュケントにはウズベキスタン科学アカデミーが置かれ、国内の科学研究の中心的な役割を担ってきた。

独立後は、経済的困難や人材流出などにより、科学技術分野への投資や研究活動が一時的に停滞した時期もあった。しかし、近年、政府は科学技術の重要性を再認識し、イノベーションの促進や研究開発への支援を強化する政策を打ち出している。

主要な研究分野としては、エネルギー(特に再生可能エネルギー)、鉱物資源探査・開発、農業技術(耐乾性作物の開発、灌漑技術の効率化など)、情報通信技術(ICT)、医学・薬学、材料科学などが挙げられる。また、歴史的に天文学や数学の分野で高い水準を誇った伝統を背景に、基礎科学分野の研究も継続されている。

政府による科学技術育成政策としては、研究機関への資金提供、若手研究者の育成支援、国際共同研究の推進、イノベーション特区の設置、科学技術関連法の整備などが行われている。しかし、研究開発費のGDP比は依然として低い水準にあり、研究成果の産業への応用や、国際的な競争力の向上が課題となっている。

14. 文化

ウズベキスタンは、多様な民族グループと文化が混在しており、ウズベク人が多数派を占めている。1995年にはウズベキスタンの人口の約71%がウズベク人であった。主な少数民族はロシア人(8%)、タジク人(3~4.7%)、カザフ人(4%)、タタール人(2.5%)、カラカルパク人(2%)であった。しかし、ロシア人やその他の少数民族が徐々に国外へ流出し、旧ソビエト連邦の他の地域からウズベク人が帰還するにつれて、非ウズベク人の割合は減少していると言われている。

1991年にウズベキスタンが独立した際、イスラム原理主義が地域全体に広がるのではないかという懸念があった。宗教的実践の自由を長らく否定されてきた国が、その主要な信仰の表現において非常に急速な増加を経験するだろうという期待があった。2009年のピュー研究所の報告によると、ウズベキスタンの人口の96.3%がイスラム教徒であり、約54%が無宗派イスラム教徒、18%がスンニ派、1%がシーア派と自認している。さらに、11%がスーフィー教団に属していると述べている。

14.1. 伝統芸術

ウズベキスタンの伝統芸術は、長い歴史と多様な文化交流の中で育まれてきた。

音楽:中央アジアの古典音楽であるシャシュマコムは、16世紀後半にブハラが地域の首都であった頃に生まれた。シャシュマコムはアゼルバイジャンのムガームやウイグルのムカムと密接に関連している。「6つのマカーム」を意味するその名は、6つの異なる旋法で構成される6つの部分からなる音楽構造に由来し、古典的なペルシャ伝統音楽に似ている。スーフィーの詩の朗読が間奏として音楽を中断し、通常は低い音域から始まり、徐々にクライマックスに達した後、再び最初の音に戻って落ち着く。

文学:口承文学の伝統が豊かであり、英雄叙事詩『アルパミシュ』などが知られる。古典文学では、アリー・シール・ナヴァーイーがチャガタイ語文学の確立に大きく貢献した。近代以降も多くの詩人や作家が活躍している。

美術:陶器、細密画(ミニアチュール)、木彫り、金糸刺繍(スザニ)、絨毯などが伝統的に発展してきた。特に青を基調とした陶器や、色彩豊かなスザニはウズベキスタンの代表的な工芸品である。

建築:イスラム建築の様式が顕著であり、サマルカンドのレギスタン広場、ブハラのカラーン・ミナレット、ヒヴァのイチャン・カラなど、壮大で美しいモスク、マドラサ(神学校)、廟が数多く残されている。青いタイルや精巧な幾何学模様の装飾が特徴的である。これらの歴史的建造物群の多くはユネスコの世界遺産に登録されている。

これらの伝統芸術は、現代においてもウズベキスタンの文化アイデンティティの重要な要素として受け継がれ、発展している。

14.2. 食文化

ウズベキスタン料理は、地域の農業に影響を受けている。ウズベキスタンでは穀物栽培が盛んであるため、パンと麺が重要であり、ウズベキスタン料理は「麺が豊富」と特徴づけられてきた。国内で羊が豊富なため、羊肉は人気のある肉の種類であり、様々なウズベク料理の一部となっている。

ウズベキスタンの代表的な料理はプロフ(またはパラフ、オシュとも呼ばれる)で、通常、米、肉、ニンジン、タマネギを使って作られるメインコースであるが、1930年代までは一般の人々には手に入らなかった。この料理には多くの地域的なバリエーションがある。羊の尾の近くにある脂肪「クルデュク」がよく使われる。かつてはプロフの調理は男性に限られていたが、ソ連時代には女性も調理することが許された。それ以降、古い男女の役割分担が復活したようである。

その他の有名な国民料理には、大きな脂肪分の多い肉(通常は羊肉)と新鮮な野菜で作るスープ、シュルパがある。ノリンとラグマンは麺料理で、スープまたはメインコースとして供される。マンティ、チュチュヴァラ、ソムサは、生地に具を詰めたもので、前菜またはメインコースとして出される。ディムラマは肉と野菜の煮込み料理である。そして、様々なケバブは、通常メインコースとして供される。

緑茶は一日中飲まれる国民的な温かい飲み物であり、ティーハウス(チャイハナ)は文化的に重要である。タシュケントでは紅茶が好まれるが、緑茶も紅茶も牛乳や砂糖を入れずに毎日飲まれている。お茶は常に食事に添えられるが、すべての客に自動的に提供されるもてなしの飲み物でもある。アイランという冷たいヨーグルト飲料は夏に人気がある。

アルコールの使用は西側諸国ほど広まっていないが、ウズベキスタンは大部分が世俗的であるため、イスラム教国としてはワインが比較的人気がある。ウズベキスタンには14のワイナリーがあり、最も古く有名なのはサマルカンドのホヴレンコ・ワイナリー(1927年設立)である。タシュケント市内およびその周辺にあるシャトー・ハムコールなど、いくつかのブドウ園も人気が高まっている。

14.3. メディア

ウズベキスタンのメディアは、独立以降、国家の統制と市場原理の間で揺れ動いてきた。主要なメディア形態としては、新聞、テレビ、ラジオ、そして近年急速に普及したインターネットが挙げられる。

国営のテレビ・ラジオ会社が国内放送の大部分を占めており、政府の方針に沿った報道が中心となる傾向がある。新聞も国営または政府系メディアが多いが、一部には民間紙も存在する。

言論・報道の自由に関しては、国際的な人権団体から長らく厳しい評価を受けてきた。特にイスラム・カリモフ前大統領時代には、政府に批判的な報道は厳しく制限され、ジャーナリストへの圧力やウェブサイトのブロッキングなども行われていた。

シャフカト・ミルジヨエフ大統領就任以降、メディア環境には一定の変化が見られる。一部のメディア規制が緩和され、社会問題に関する議論が以前より活発に行われるようになったとの報告もある。しかし、依然として政府によるメディアへの影響力は強く、自己検閲も広く行われているとされる。

インターネットの普及は、情報アクセスや意見表明の新たな手段を提供している。ソーシャルメディアの利用者も増加しており、市民ジャーナリズムやオンラインでの議論が活発化する一方で、政府による監視や不適切なコンテンツの削除といった問題も指摘されている。

ウズベキスタン政府のメディア政策は、国家の安定と社会の調和を重視しつつ、国際社会からの要請に応える形で、段階的に情報公開やメディアの多様性を進めようとしているが、その進展は限定的であるとの見方もある。

14.4. スポーツ

ウズベキスタンは、元自転車ロードレース選手のジャモリディネ・アブドヤパロフの出身地である。アブドヤパロフはツール・ド・フランスで3度ポイント賞(マイヨ・ヴェール)を獲得した。アブドヤパロフは、集団(ペロトン)が一斉にゴールするようなツールのステージレースやワンデーレースで勝利するスペシャリストであった。彼はしばしば最終キロメートルで「スプリント」をかけ、左右に蛇行するため、これらの集団スプリントでは危険な選手として知られていた。この評判から彼は「タシュケントの恐怖」というニックネームを得た。

アルトゥール・タイマゾフは、2000年シドニーオリンピックでウズベキスタン初のレスリングメダルを獲得し、その後、2004年、2008年、2012年の男子120kg級で3つの金メダルを獲得した。しかし、2008年の金メダルは北京五輪の検体の再検査により2017年に剥奪され、後にロンドン2012年五輪の金メダルも保存検体の再分析により2019年に剥奪された。ロンドンでの金メダル獲得は、彼をオリンピック史上最も成功したフリースタイルレスラーとしていた。彼はロンドン五輪後、失格となった60番目の選手である。

ルスラン・チャガエフは、ウズベキスタンを代表する元プロボクサーで、WBAに所属していた。彼は2007年にニコライ・ワルーエフを破り、WBAチャンピオンのタイトルを獲得した。チャガエフは2009年にウラジミール・クリチコに敗れるまで、2度タイトルを防衛した。若き才能あるボクサー、ハサンボイ・ドゥスマトフは、2016年リオデジャネイロオリンピックのライトフライ級チャンピオンであり、2016年8月21日にリオ2016の傑出した男子ボクサーとしてバル・バーカー杯を受賞した。2016年12月21日、ドゥスマトフは国際ボクシング協会(AIBA)の70周年記念イベントで、AIBA年間最優秀ボクサー賞を受賞した。

ウズベキスタン生まれのスプリントカヌー選手ミハエル・コルガノフは世界チャンピオンであり、2000年のシドニーオリンピックK1 500メートルでイスラエル代表として銅メダルを獲得した。2009年と2011年には、別のウズベキスタン移民である体操選手のアレクサンダー・シャティロフが、床運動で世界銅メダルを獲得したが、彼はイスラエルに在住し、国際大会ではイスラエルを代表している。オクサナ・チュソビチナは8回のオリンピックに出場し、体操競技でオリンピック金メダルを含む5つの世界メダルを獲得した。これらのメダルの一部はドイツおよびソビエト連邦代表として獲得したものだが、現在はウズベキスタン代表として競技している。

ウズベキスタンは国際クラッシュ協会の本拠地である。クラッシュは、伝統的なウズベクのレスリングを国際化し、近代化したものである。

サッカーはウズベキスタンで最も人気のあるスポーツである。ウズベキスタンのトップサッカーリーグはウズベキスタン・スーパーリーグであり、2015年以降16チームで構成されている。現在のチャンピオン(2022年)はFCパフタコールである。パフタコールはリーグ優勝10回という最多記録を保持している。ウズベキスタンのサッカークラブは、AFCチャンピオンズリーグやAFCカップに定期的に参加している。FCナサフ・カルシは2011年にAFCカップで優勝し、ウズベキスタンのサッカーにとって初の国際クラブカップ優勝となった。

プロアイスホッケーチームのフモ・タシュケントは、将来的にユーラシアのトップリーグであるコンチネンタル・ホッケー・リーグ(KHL)への参加を目指して2019年に設立された。フモは2019-20シーズンにセカンドティアのシュプリーム・ホッケー・リーグ(VHL)に参加した。フモは、建設に1.75 億 EUR以上を費やしたフモ・アイス・ドームで試合を行う。チームとアリーナの名前は、幸福と自由の象徴である神話上の鳥フマ鳥に由来する。ウズベキスタン・ホッケー連盟(UHF)は、IIHFの大会に参加するためのナショナルアイスホッケーチーム結成の準備を開始した。

1991年のウズベキスタン独立以前は、同国はソビエト連邦のサッカー、ラグビーユニオン、バスケットボール、アイスホッケー、ハンドボールの代表チームの一員であった。独立後、ウズベキスタンは独自のサッカー、ラグビーユニオン、バスケットボール、フットサルの代表チームを結成した。

テニスはウズベキスタンで非常に人気のあるスポーツであり、特に1991年の主権回復後に人気が高まった。ウズベキスタンには「UTF」(ウズベキスタン・テニス連盟)という独自のテニス連盟があり、2002年に設立された。ウズベキスタンはまた、首都タシュケントで開催される国際WTAテニストーナメント「タシュケント・オープン」を主催している。このトーナメントは1999年から開催されており、屋外ハードコートで行われる。ウズベキスタンの最も著名な現役選手はデニス・イストミンとアクグル・アマンムラドワである。

チェスはウズベキスタンで非常に人気がある。同国は、2004年FIDE世界チェスチャンピオンであるルスタム・カシムジャノフや、2021年世界ラピッドチェスチャンピオンであるノディルベク・アブドゥサットロフなど、多くの若手選手を輩出している。GMノディルベク・アブドゥサットロフ、GMノディルベク・ヤクボエフ、GMジャヴォヒル・シンダロフ、GMシャムシディン・ヴォヒドフ、GMジャホンギル・ヴァヒドフからなるウズベクチームは、チェンナイで開催された第44回チェス・オリンピアードで金メダルを獲得した。

ウズベキスタンで人気のある他のスポーツには、バスケットボール、柔道、ハンドボール、野球、テコンドー、フットサルなどがある。

ウルグベク・ラシトフは、東京2021夏季オリンピックで、同国初のテコンドーでのオリンピック金メダルを獲得した。

2022年には、世界柔道選手権がタシュケントで開催された。

2024年には、FIFAフットサルワールドカップがウズベキスタンで開催された。

2025年、ウズベキスタンの国際的サッカー選手であるアブドゥコディル・フサノフ(センターバック)が、ランスからマンチェスター・シティへ4年半の契約で移籍し、プレミアリーグでプレーする初のウズベキスタン人選手となった。

14.5. 祝祭日

ウズベキスタンの主要な国民の祝日および宗教的記念日は以下の通りである。これらは国民の生活や文化において重要な意味を持つ。

- 1月1日:元日 (Yangi Yil Bayramiウズベク語)

- 1月14日:祖国防衛者の日 (Vatan Himoyachilari kuniウズベク語) - 軍人や法執行機関関係者を称える日。

- 3月8日:国際女性デー (Xalqaro Xotin-Qizlar kuniウズベク語)

- 3月21日:[[ナウルーズ|ナウルーズ (ノウルーズ)}} (Navroʻz Bayramiウズベク語) - 春の到来と新年を祝う伝統的な祝日。中央アジアや西アジアで広く祝われる。

- 5月9日:記憶と栄誉の日 (Xotira va Qadrlash kuniウズベク語) - 第二次世界大戦の戦没者追悼と高齢者への敬意を表す日。

- 9月1日:独立記念日 (Mustaqillik kuniウズベク語) - 1991年のソビエト連邦からの独立を記念する日。

- 10月1日:教師の日 (Oʻqituvchi va Murabbiylar kuniウズベク語) - 教師や教育関係者に感謝する日。

- 12月8日:憲法記念日 (Konstitutsiya kuniウズベク語) - 1992年のウズベキスタン共和国憲法採択を記念する日。

変動祝日(イスラム暦に基づくため、グレゴリオ暦では毎年日付が変わる):

- ラマザーン明けの祝日:ラマザン・ハイティ (Ramazon Hayitiウズベク語、イード・アル=フィトル) - 断食月ラマザーンの終了を祝う。

- 犠牲祭:クルボン・ハイティ (Qurbon Hayitiウズベク語、イード・アル=アドハー) - ラマザン・ハイティから約70日後に祝われる、イスラム教の重要な宗教的祝祭。

これらの祝祭日には、家族や親戚が集まり、特別な料理を共にし、伝統的な行事や催しが行われることが多い。

14.6. 世界遺産

ウズベキスタンは、シルクロードの交差点として栄えた豊かな歴史と文化を反映する数多くの貴重な文化遺産を有しており、そのうちいくつかはユネスコの世界遺産に登録されている。

- イチャン・カラ(ヒヴァ) - 1990年登録。城壁に囲まれたヒヴァの旧市街(内城)で、モスク、マドラサ、ミナレット、宮殿などが保存状態良く残っている。中央アジアにおけるイスラム都市建築の優れた例とされる。

- ブハラ歴史地区 - 1993年登録。「聖なるブハラ」と称される古都で、カラーン・ミナレット、ポイ・カラーン・モスク、サーマーニー廟など、10世紀から17世紀にかけての数多くのイスラム建築物が集中している。

- シャフリサブス歴史地区 - 2000年登録。ティムールの生誕地であり、彼によって建設された壮大なアクサライ宮殿の遺跡や、ドルッサodat複合施設など、ティムール朝初期の建築様式を伝える。

- サマルカンド - 文化交差路 - 2001年登録。「青の都」として知られるサマルカンドは、ティムール朝の首都として栄え、レギスタン広場(ウルグベク・マドラサ、シェルドル・マドラサ、ティラカリ・マドラサ)、ビービー・ハーヌム・モスク、シャーヒ・ズィンダ廟群、グリ・アミール廟など、壮麗なイスラム建築の傑作が数多く残る。

- 西天山 - 2016年登録(カザフスタン、キルギスと共有する自然遺産)。ウズベキスタン領内ではチャトカル国立公園などが含まれ、多様な生態系と生物多様性が評価されている。

- シルクロード:ザラフシャン=カラクム回廊 - 2023年登録(タジキスタン、トルクメニスタンと共有)。ザラフシャン川流域とカラクム砂漠を結ぶシルクロードの重要な交易路であり、関連する考古遺跡やキャラバンサライ跡などが含まれる。

これらの世界遺産は、ウズベキスタンの豊かな歴史と文化を象徴するものであり、国内外から多くの観光客が訪れる重要な観光資源となっている。

15. 著名な出身者

ウズベキスタンは、歴史を通じて科学、芸術、スポーツなど様々な分野で多くの著名な人物を輩出してきた。

歴史的人物:

- アル=フワーリズミー:9世紀の数学者、天文学者、地理学者。代数学の父とも称される。

- イマーム・ブハーリー:9世紀のイスラム学者。ハディース(預言者ムハンマドの言行録)集『サヒーフ・アル=ブハーリー』の編纂者として著名。

- ビールーニー:10-11世紀の学者。数学、天文学、物理学、医学、歴史学など多岐にわたる分野で業績を残した。

- イブン・スィーナー(アヴィセンナ):10-11世紀の哲学者、医学者。『医学典範』は中世ヨーロッパの医学にも大きな影響を与えた。

- ティムール:14世紀のティムール朝の創始者。広大な帝国を築いた軍事指導者。

- ウルグ・ベク:15世紀のティムール朝の君主、天文学者、数学者。サマルカンドに天文台を建設し、精密な天文観測を行った。

- アリー・シール・ナヴァーイー:15世紀の詩人、学者、政治家。チャガタイ語文学の発展に大きく貢献した。

- バーブル:15-16世紀のティムール朝の王族。インドにムガル帝国を建国した。

文化人:

- アブドゥッラ・カフハル:20世紀の作家、劇作家。ウズベク近代文学の代表的人物。

- ガフール・グラム:20世紀の詩人、作家。ウズベク・ソビエト文学の重鎮。

- タマーラ・ハーヌム:20世紀のダンサー、歌手。ウズベクの伝統舞踊と音楽を広めた。

- ベフゾド・アブドゥライモフ:現代のピアニスト。国際的に活躍。

- ファルフ・ルジマートフ:現代のバレエダンサー。マリインスキー・バレエなどで活躍。

- セヴァラ・ナザルハン:現代の歌手、作曲家。伝統音楽と現代音楽を融合させたスタイルで知られる。

スポーツ選手:

- ジャモリディネ・アブドヤパロフ:自転車ロードレース選手。ツール・ド・フランスでポイント賞を3度獲得。

- アルトゥール・タイマゾフ:レスリング選手。オリンピックで複数の金メダルを獲得(一部ドーピングにより剥奪)。

- ルスラン・チャガエフ:プロボクサー。元WBA世界ヘビー級チャンピオン。

- オクサナ・チュソビチナ:体操選手。8回のオリンピックに出場し、複数のメダルを獲得。

- デニス・イストミン:テニス選手。ATPツアーでシングルス・ダブルス優勝経験あり。

- エルドル・ショムロドフ:サッカー選手。イタリア・セリエAなどで活躍するウズベキスタン代表フォワード。

- アブドゥコディル・フサノフ:サッカー選手。プレミアリーグのマンチェスター・シティFC所属。

これらの人物は、ウズベキスタンの歴史と文化を豊かにし、また国際的な舞台で同国の名を高めることに貢献している。