1. 概要

リベリア共和国、通称リベリアは、西アフリカの大西洋岸に位置する国である。北西にシエラレオネ、北にギニア、東にコートジボワールと国境を接している。人口は約550万人で、面積は11.14 万 km2である。公用語は英語だが、20以上の固有言語も話されており、国の民族的・文化的多様性を反映している。首都であり最大の都市はモンロビアである。

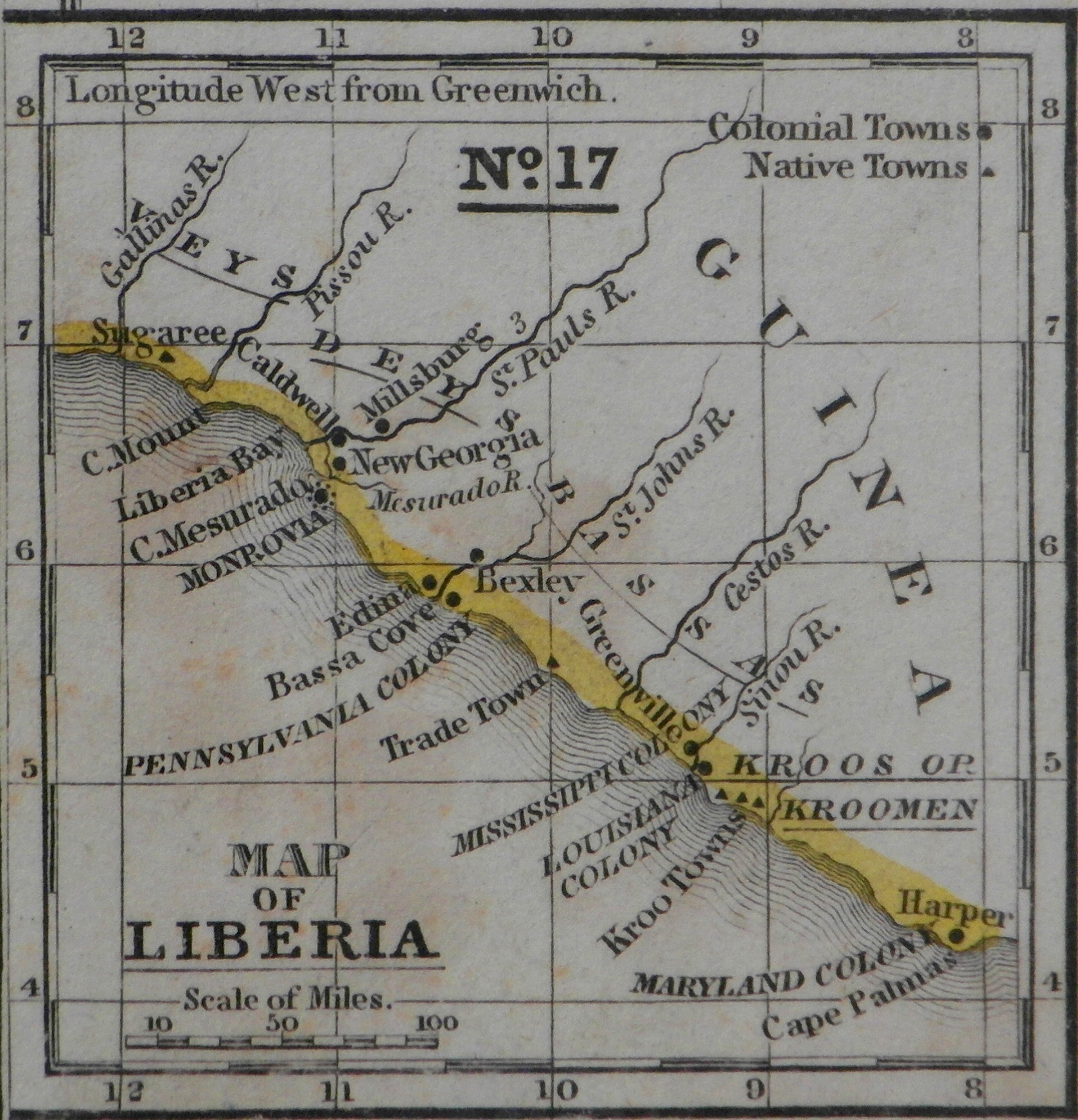

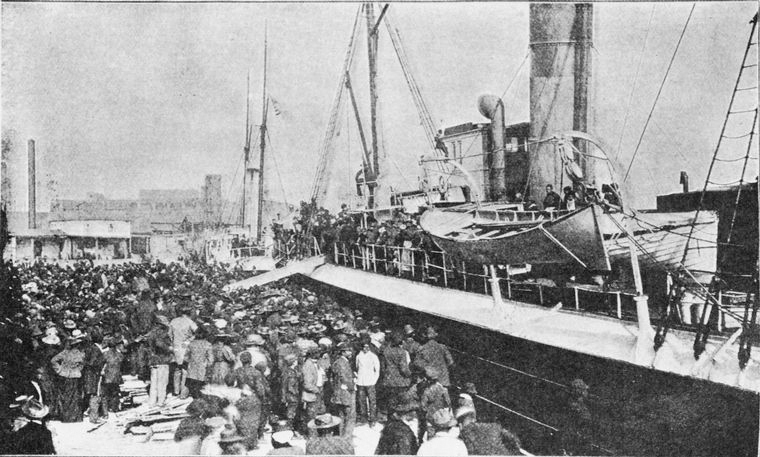

リベリアの歴史は、19世紀初頭にアメリカ植民協会(ACS)のプロジェクトとして始まった。ACSは、アフリカ系アメリカ人(解放奴隷および自由黒人)がアメリカ合衆国よりもアフリカで自由と繁栄のためのより良い機会に直面すると信じていた。1822年から南北戦争が勃発する1861年までの間に、15,000人以上の解放奴隷および自由黒人と、3,198人のアフロ・カリブ系の人々がリベリアに移住した。これらの入植者はアメリコ・ライベリアンとしてのアイデンティティを形成し、自らの文化や伝統を持ち込んだ。1847年7月26日、アメリコ・ライベリアンの主導のもとリベリアは独立を宣言したが、アメリカ合衆国は1862年までこれを承認しなかった。リベリアはアフリカで最初に独立を宣言した共和国であり、アフリカで最も古い近代共和国である。

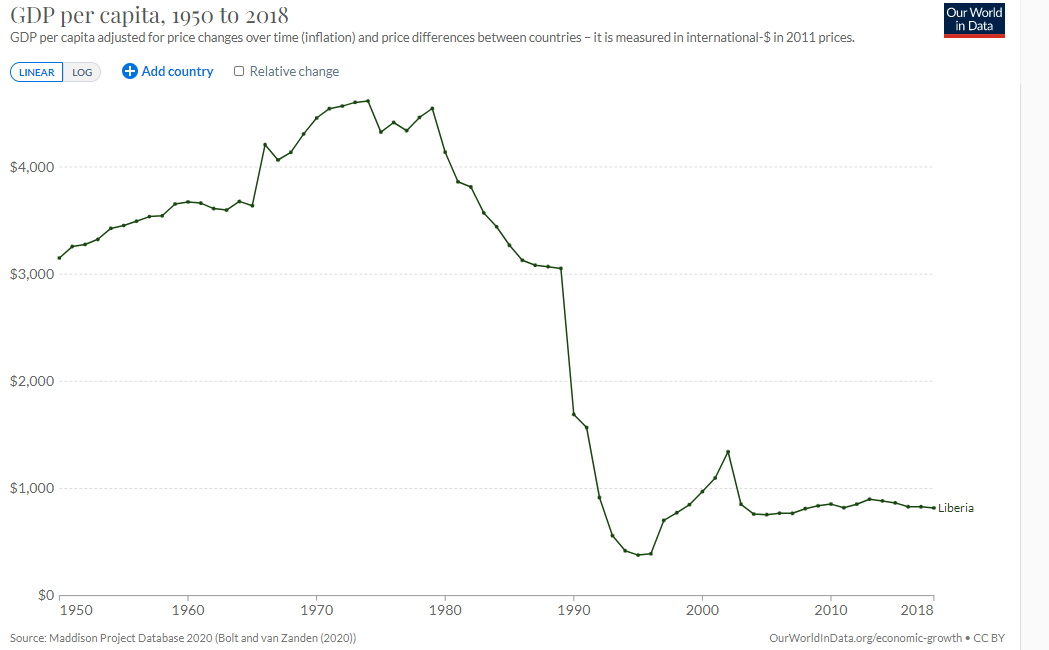

しかし、アメリコ・ライベリアンのエリート層による統治は、先住民諸部族との間に深刻な亀裂を生み、先住民は長らく市民権からも排除されるなど、社会的な不平等が続いた。この不平等と政治的腐敗は、1980年のサミュエル・ドウによる軍事クーデターを引き起こし、アメリコ・ライベリアン支配の終焉と国内初の先住民出身指導者の台頭をもたらした。しかし、ドウ政権もまた独裁的であり、その後の政治不安は第一次リベリア内戦(1989年 - 1997年)および第二次リベリア内戦(1999年 - 2003年)へと発展した。これらの内戦は、約25万人の死者と多数の難民を出し、経済は90%縮小するなど、国に壊滅的な打撃を与えた。

2003年の和平合意後、2005年には民主的な選挙が実施され、エレン・ジョンソン・サーリーフがアフリカ初の女性大統領として選出された。以後、国は平和構築と民主主義の定着、経済復興に取り組んでいるが、2014年の西アフリカエボラ出血熱流行や根深い汚職問題など、依然として多くの課題に直面している。この記事は、リベリアの歴史、地理、政治、経済、社会、文化について、中道左派・社会自由主義的な視点を反映し、特に人権、民主主義、社会正義の観点から詳述する。

2. 歴史

リベリアの歴史は、先史時代の先住民の居住から始まり、19世紀のアメリカ解放奴隷の入植、独立、アメリコ・ライベリアンによる統治、20世紀の政治変動と二度にわたる内戦、そして21世紀の平和構築と民主化への道のりを含む。

2.1. 古代史と先住民

西アフリカにおけるオルドワン石器の存在は、古代人類の居住を証明している。年代未詳のアシュール文化の石器も西アフリカ全域で確認されている。中期石器時代(MSA)の年代測定記録によれば、石核と剥片技術は、少なくともチバニアン期(約78万年~12万6千年前)からサヘル北部地域に存在し、更新世末期/完新世境界(約1万2千年前)まで西アフリカの北部および南部で存続していたことが示されている。これはアフリカにおけるMSA技術の最も新しい例の一つである。森林地帯におけるMSA集団の存在は未だ解明されていない。技術的な差異は、様々な生態学的区域と相関している可能性がある。後期石器時代(LSA)の集団は、細石器と巨石器の両方の伝統を含む、著しい技術的多様化を示している。

記録によれば、西アフリカの非陶器文化と陶器文化を伴うLSAの遺物群は年代的に重複しており、海岸から北部にかけての細石器産業の密度の変化は地理的に構造化されている。これらの特徴は、社会ネットワークや、変化する生態学的条件に関連した何らかの文化普及形態を表している可能性がある。

陶器を伴う細石器産業は、中期完新世までに一般的となり、野生食料資源の利用強化と関連しているように見える。約4千年~3千5百年前の間に、これらの社会は、環境がより乾燥するにつれて、北部の牧畜民や農耕民との接触を通じて徐々に食料生産社会へと移行した。狩猟採集民は、西アフリカのより森林に覆われた地域で、はるかに後まで生き残っており、この地域の生態学的境界の強さを証明している。

ペッパー・コースト(胡椒海岸)、またはグレイン・コースト(穀物海岸)として知られるこの地域には、少なくとも12世紀からアフリカの先住民族が居住していた。北および東からマンデ族系言語を話す人々が拡大し、多くの小規模な民族集団を南の大西洋岸へと追いやった。デイ族、バッサ族、クル族、ゴラ族、キッシ族は、この地域で最も早く記録された民族の一部である。

これらの集団の流入は、1375年のマリ帝国の衰退と1591年のソンガイ帝国の衰退によってさらに加速された。内陸部が砂漠化するにつれて、住民はより湿潤な海岸部へ移動した。これらの新しい住民は、綿の紡績、布の機織り、鉄の製錬、米とモロコシの栽培、そしてマリ帝国とソンガイ帝国からの社会・政治制度をもたらした。マネ族がこの地域を征服した直後、旧マリ帝国のヴァイ族がグランドケープマウント郡地域に移住した。クル族はヴァイ族の流入に反対し、マネ族と同盟を結んでヴァイ族のさらなる流入を阻止した。海岸沿いの人々はカヌーを建造し、カーボベルデから黄金海岸までの他の西アフリカ人と交易を行った。

2.2. アメリカ解放奴隷の入植と植民地の建設

1461年から17世紀後半にかけて、ポルトガル人、オランダ人、イギリス人の商人がこの地域と接触し、交易所を設けていた。ポルトガル人はこの地域をCosta da Pimentaコスタ・ダ・ピメンタポルトガル語(胡椒海岸)と名付けたが、後にメレグエタ・ペッパーの穀物が豊富であったことからグレイン・コースト(穀物海岸)として知られるようになった。商人たちは地元の人々と商品や物品を物々交換していた。

アメリカ合衆国では、自由黒人および元奴隷のアフリカ系アメリカ人をアフリカに入植させる運動があった。これは、彼らが政治的権利の剥奪や市民的、宗教的、社会的権利の否定という形で人種差別に直面していたためである。1816年に設立されたアメリカ植民協会(ACS)は、主にクエーカーと奴隷所有者で構成されていた。クエーカーは、黒人がアメリカ国内よりもアフリカで自由を得る機会が多いと信じていた。一方、奴隷所有者は奴隷解放に反対していたが、一部は自由黒人の「送還」を奴隷反乱を避ける手段と見なしていた。

1822年、アメリカ植民協会は、植民地を設立するために自由黒人を自発的にペッパー・コーストに送り始めた。しかし、熱帯病による死亡率は高く、1820年から1843年の間にリベリアに到着した4,571人の移民のうち、生き残ったのはわずか1,819人であった。1867年までに、ACS(および州関連支部)は、アメリカ合衆国およびカリブ海地域から13,000人以上の有色人種をリベリアに移住させるのを支援した。これらの自由アフリカ系アメリカ人とその子孫は、自分たちのコミュニティ内で結婚し、アメリコ・ライベリアンとして知られるようになった。多くは混血でアメリカ文化の中で教育を受けており、遭遇した先住民族とは同一視しなかった。彼らは、アメリカの共和主義の政治思想とプロテスタントのキリスト教を融合させた文化的伝統を持つ民族集団を形成した。

エイブラハム・リンカーン、ヘンリー・クレイ、ジェームズ・モンローなどの著名なアメリカの政治家によって支持されたACSは、「送還」が解放奴隷をアメリカ合衆国に留め置くよりも望ましいと考えていた。同様の州ベースの組織が、ミシシッピ・イン・アフリカ、ケンタッキー・イン・アフリカ、そして後にリベリアが併合したメリーランド共和国に植民地を設立した。リンカーンは1862年にリベリアを「ある意味で...成功」とだけ述べ、代わりに自由黒人が現在のパナマの一部であるチリキ県への移住を支援することを提案した。

アメリコ・ライベリアンの入植者は、遭遇した先住民族、特に孤立した「ブッシュ」のコミュニティの人々とはうまく関係を築けなかった。植民地集落は、内陸の首長国から来たクル族やグレボ族に襲撃された。ブッシュの部族アフリカ人との遭遇はしばしば暴力的になった。先住民族とは異なり、文化的にも教育的にも優れていると信じていたアメリコ・ライベリアンは、政治権力を創造し維持するエリート少数派として発展した。アメリコ・ライベリアンの入植者は、フープスカートや燕尾服などの服装を採用し、一般的に自分たちを先住アフリカ人よりも文化的、社会的に優れていると見なしていた。先住民族は1904年まで自分たちの土地での出生地主義による市民権を享受できなかった。アメリコ・ライベリアンは、宗教団体が先住民族を教育するための伝道所や学校を設立することを奨励した。

2.3. 独立とアメリコ・ライベリアン統治

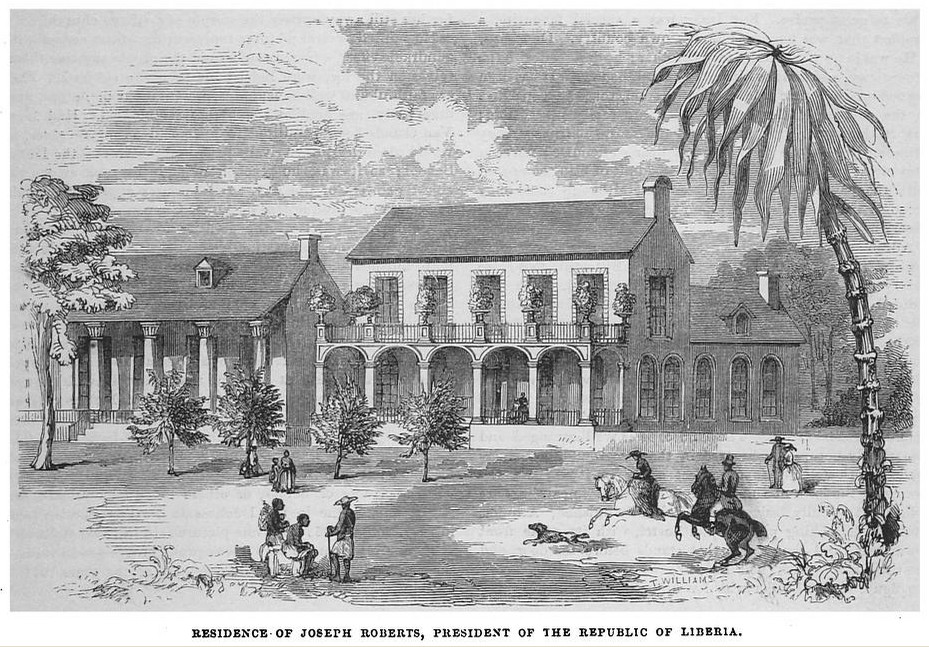

1847年7月26日、入植者たちはリベリア独立宣言を発布し、1847年リベリア憲法を公布した。アメリカ合衆国憲法の政治原則に基づいて、独立したリベリア共和国が設立された。8月24日、リベリアは11本の縞模様を持つ国旗を採用した。イギリスはリベリアの独立を最初に承認した国であった。アメリカ合衆国は、アメリカ政府内で強力な政治力を持っていた南部諸州がアメリカ連合国の離脱と結成を宣言した後、1862年までリベリアを承認しなかった。

新しい国家の指導部は主にアメリコ・ライベリアンで構成され、彼らは当初、ACSが購入した沿岸地域で政治的・経済的支配を確立した。彼らはアメリカ合衆国との関係を維持し、これらの地域の開発とそれに伴う貿易において連絡を取り合った。1865年の入港地法(Ports of Entry Act)の可決は、内陸部族との外国貿易を禁止したが、これは表向きには、その地域でそのような貿易が許可される前に「文明的価値観の成長を奨励する」ためであった。

1877年までに、真正ホイッグ党は国内で最も強力な政治団体となった。主にアメリコ・ライベリアンで構成され、彼らは20世紀に入っても社会的、経済的、政治的支配を維持し、アフリカの他の国々におけるヨーロッパ植民者のパターンを繰り返した。役職をめぐる競争は通常、党内で行われ、党の指名は事実上選挙での当選を保証した。

北西のシエラレオネを支配するイギリスと、北と東に権益を持つフランスからの圧力により、リベリアは広大な領土の領有権を失った。シエラレオネとコートジボワールの両方が領土を併合した。リベリアはインフラとより大規模な産業経済を発展させるための投資を誘致するのに苦労した。

19世紀後半にはリベリア製品の生産が減少し、政府は財政的に苦しみ、一連の国際借款による負債を抱えることになった。1892年7月16日、マーサ・アン・エルスキン・リックスはウィンザー城でヴィクトリア女王に面会し、手作りのキルトを贈呈した。これはリベリア初の外交的贈り物であった。テネシー州で奴隷として生まれたリックスは、「子供の頃から、女王が私の人々、つまり奴隷たちにどれほど親切であったか、そして女王が私たちが自由になることをどれほど望んでいたかをよく聞いていました」と語った。

2.4. 20世紀初頭と両世界大戦

アメリカおよびその他の国際的な利害は資源採掘を重視し、20世紀初頭にはゴム生産が主要産業となった。1914年、ドイツ帝国はリベリアの貿易の4分の3を占めていた。これは、ドイツとの緊張が高まるにつれて、シエラレオネのイギリス植民地当局と、フランス領ギニアおよびコートジボワールのフランス植民地当局にとって懸念材料となった。

2.4.1. 両世界大戦と戦間期

リベリアは第一次世界大戦中、1917年8月4日にドイツに宣戦布告するまで中立を維持した。その後、1919年のパリ講和会議に参加した32カ国の1つとなり、この会議は戦争を終結させ、国際連盟を設立した。リベリアは、会議と連盟の設立に参加した数少ないアフリカおよび非西欧諸国の1つであった。

1927年の総選挙では、再び真正ホイッグ党の力が示され、その選挙手続きは史上最も不正操作されたものの一部と呼ばれている。当選候補者は、有資格投票者数の15倍以上の票を獲得したと宣言された(実際には敗者は有資格投票の約60%を獲得していた)。

その後まもなく、リベリアにおける現代の奴隷制度の疑惑により、国際連盟はクリスティ委員会を設立した。調査結果には、政府が広範な「強制または義務労働」に関与していることが含まれていた。特に少数民族グループは、有力なエリート層を豊かにするシステムの中で搾取されていた。この報告の結果、チャールズ・D・B・キング大統領とアレン・N・ヤンシー副大統領は辞任した。

20世紀半ば、リベリアはアメリカの援助を受けて徐々に近代化を開始した。第二次世界大戦中、アメリカ合衆国は、ドイツに対するアフリカおよびヨーロッパでの軍事努力を支援するために、大規模なインフラ改善を行った。第二次世界大戦参戦前に、レンドリース法に基づきモンロビア自由港とロバーツ国際空港を建設した。

戦後、ウィリアム・タブマン大統領は外国投資を奨励し、リベリアは1950年代に世界で2番目に高い経済成長率を達成した。国際情勢においては、国際連合の創設メンバーであり、南アフリカのアパルトヘイトを声高に批判し、ヨーロッパ植民地勢力からのアフリカ独立の提唱者であり、パン・アフリカ主義の支持者であった。リベリアはまた、アフリカ統一機構の資金調達にも貢献した。

2.5. タブマン時代と経済発展

ウィリアム・タブマン大統領(在任1944年-1971年)の時代、リベリアは政治的安定と経済発展を経験した。彼の「門戸開放政策」は外国からの投資を積極的に誘致し、特に鉄鉱石やゴム産業が国の経済成長を牽引した。この結果、1950年代にはリベリアは世界でも有数の経済成長率を記録した。タブマン政権はまた、教育や医療などの社会インフラ整備にも力を入れ、国民生活の向上を目指した。国際社会においては、リベリアは国際連合の原加盟国であり、アフリカ統一機構(OAU)の設立にも主導的な役割を果たすなど、アフリカ諸国の独立運動を支援し、パン・アフリカ主義を推進する上で重要な地位を占めた。

しかし、経済発展の恩恵はアメリコ・ライベリアンのエリート層に集中し、大多数を占める先住民族との間の経済格差は依然として大きかった。労働者の権利は十分に保障されず、富の分配も不平等であった。また、天然資源の開発は環境破壊をもたらすこともあった。タブマン政権は、先住民族への参政権拡大(1946年に財産を持つ先住民男性、1947年に女性へ参政権付与)や部族統合政策を進めたものの、アメリコ・ライベリアンによる支配構造は基本的に変わらず、社会的な緊張は潜在的に存在し続けた。彼の長期政権は独裁的と批判されることもあったが、一方で国内の安定と一定の近代化を達成したと評価されている。

2.6. 政治不安とクーデター

1971年にタブマン大統領が死去すると、副大統領だったウィリアム・R・トルバート・ジュニアが後を継いだ。トルバート政権は、タブマン時代の政策からの転換を図り、縁故主義の排除や言論の自由拡大など、一定の自由化を進めようとした。外交面でも、従来の親米一辺倒から、ソ連や中国、キューバといった東側諸国とも国交を結ぶなど、よりバランスの取れた外交を目指した。しかし、経済政策の失敗、特に1979年の米価引き上げ提案は大規模な抗議デモ(「ライス・ライオット」)を引き起こし、政情不安が増大した。アメリコ・ライベリアン支配に対する先住民族の不満も高まっていた。

1980年4月12日、クラン族出身のサミュエル・ドウ曹長率いる先住民兵士グループが軍事クーデターを起こし、トルバート大統領は殺害された。ドウとクーデター首謀者たちは、トルバート内閣の閣僚や真正ホイッグ党の幹部らアメリコ・ライベリアンの指導者多数をモンロビアの海岸で公開処刑し、1世紀以上にわたるアメリコ・ライベリアン支配は終焉を迎えた。クーデター勢力は人民救済評議会(PRC)を設立して国を統治した。冷戦下で西側諸国の戦略的同盟国であったドウ政権は、アメリカ合衆国から多額の財政支援を受けたが、一方で腐敗と政治的抑圧により国内外から批判された。

1985年に新憲法が採択され、ドウは大統領選挙で当選したが、この選挙は国際的に不正選挙として非難された。同年11月12日、トーマス・クィウォンパによるクーデター未遂事件が発生すると、ドウ政権は弾圧を強化し、特にギオ族やマノ族が多く住むニンバ郡で報復的な虐殺を行った。これにより、民主主義は大きく後退し、人権状況も悪化、社会全体が深刻な混乱に陥った。ドウ政権の部族偏重と強権統治は、後の大規模な内戦の火種となった。

2.7. リベリア内戦

リベリア内戦は、1980年代末から2003年まで断続的に続いた二度にわたる紛争であり、リベリア社会に壊滅的な影響を与えた。これらの戦争は、サミュエル・ドウ政権下での民族対立の激化、政治的腐敗、経済的困窮、そして人権侵害が主な原因であった。内戦は数十万人の死者、数百万人の国内避難民および難民を生み出し、国のインフラは破壊され、経済は破綻状態に陥った。また、少年兵の徴用、組織的な性的暴力、民間人への無差別攻撃など、深刻な人道危機と人権侵害が横行した。

2.7.1. 第一次内戦(1989年 - 1997年)

第一次リベリア内戦は、1989年12月24日、チャールズ・テーラー率いる反政府勢力「リベリア国民愛国戦線(NPFL)」が、コートジボワールから国境を越えてニンバ郡に侵攻したことから始まった。NPFLは、ドウ政権によるギオ族やマノ族への弾圧に対する不満を利用して急速に勢力を拡大した。ドウ政権のリベリア国軍(AFL)はNPFLの進撃を止められず、残虐行為で応酬したため、戦闘は激化した。

1990年半ばには、NPFLは国土の大部分を制圧したが、NPFL内部で分裂が生じ、プリンス・ジョンソン率いる「リベリア独立国民愛国戦線(INPFL)」が離脱した。同年9月、INPFLは首都モンロビアでドウ大統領を捕らえ、拷問の末に殺害した。ドウ政権崩壊後、リベリアは複数の武装勢力が割拠する無政府状態に陥った。主要な勢力には、テーラー派NPFL、ジョンソン派INPFL、そしてドウ政権軍の残党からなるAFLなどが存在した。

国際社会の対応として、西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)は平和維持軍であるECOMOGを派遣し、モンロビアに暫定政府(IGNU、エイモス・ソーヤー首班)を樹立したが、NPFLはこれを認めず戦闘を継続した。さらに、内戦はアルハジ・クロマー率いる「リベリア解放民主統一運動(ULIMO)」など新たな武装勢力の台頭を招き、戦闘はより複雑化した。ULIMOも後に内部対立からULIMO-J(ルーズベルト・ジョンソン派)とULIMO-K(クロマー派)に分裂した。

数多くの和平交渉が試みられたが、いずれも失敗に終わった。戦闘は一般市民を巻き込み、約20万人が死亡、人口の半数以上が国内外で避難民となったと推定される。1995年にようやく包括的な和平合意(アブジャ合意)が成立し、1996年に武装解除が進められた。1997年7月、国際社会の監視下で大統領選挙が実施され、チャールズ・テーラーが圧勝し大統領に就任した。しかし、この選挙は恐怖心からの投票も影響したと言われ、真の和解には至らなかった。

2.7.2. 第二次内戦(1999年 - 2003年)

第二次リベリア内戦は、1999年にギニアを拠点とする反政府勢力「リベリア民主和解連合(LURD)」が、チャールズ・テーラー政権に対して武力蜂起したことから始まった。LURDは、主に旧ULIMO-Kのメンバーやドウ政権支持者らで構成され、テーラー政権の独裁、腐敗、人権侵害、そして隣国シエラレオネ内戦への介入(RUF支援)に反発していた。

2000年代初頭には、LURDはリベリア北部と西部で勢力を拡大し、政府軍との間で激しい戦闘を繰り返した。2003年初頭には、コートジボワールを拠点とする新たな反政府勢力「リベリア民主運動(MODEL)」が南東部から侵攻を開始し、テーラー政権は二正面作戦を強いられることになった。MODELは、主にクラン族など、かつてドウ政権を支持した民族グループで構成されていた。

反政府勢力は首都モンロビアに迫り、数ヶ月にわたる包囲戦は激しい市街戦と無差別砲撃により、多数の民間人犠牲者と深刻な人道危機を引き起こした。国際社会からの圧力が高まる中、特にアメリカ合衆国はテーラー大統領の退陣を強く要求した。また、国内ではレイマ・ボウィらが主導する女性たちの平和運動「リベリア女性平和大衆行動」が非暴力的な抵抗を展開し、和平を訴えた。

2003年6月、シエラレオネ特別法廷は、シエラレオネ内戦における戦争犯罪と人道に対する罪でテーラー大統領を起訴した。同年8月、国際的な圧力と国内の反発に屈したテーラー大統領は辞任し、ナイジェリアへ亡命した。その後、モーゼス・ブラー副大統領が暫定的に大統領職を引き継いだ。8月18日、アクラ包括和平合意が署名され、内戦は終結した。この合意に基づき、ジュデ・ブライアントを議長とする国民暫定政府が樹立され、2年間の移行期間を経て民主的な選挙を実施することが定められた。国連は国際連合リベリア・ミッション(UNMIL)を派遣し、武装解除、動員解除、社会復帰(DDR)プログラムの実施や治安維持を支援した。第二次内戦では、約5万人が死亡したと推定されている。戦争犯罪や人権蹂躙は広範に行われ、少年兵の利用も深刻な問題であった。

2.8. 21世紀と平和構築

内戦終結後、リベリアは国際社会の支援を受けながら平和構築と国家再建の道を歩み始めた。2003年10月にジュデ・ブライアントを議長とする国民暫定政府が発足し、国際連合リベリア・ミッション(UNMIL)が治安維持と復興支援を展開した。2005年、国際的な監視の下で大統領選挙および議会選挙が実施され、エレン・ジョンソン・サーリーフが決選投票で元サッカー選手のジョージ・ウェアを破り、アフリカ初の民選女性大統領に就任した。この選挙は、リベリア史上最も自由かつ公正な選挙と評価された。

サーリーフ政権は、民主主義の定着、経済復興、汚職対策、国民和解を主要課題として掲げた。2006年には、内戦中の人権侵害を調査し国民和解を促進するために真実和解委員会(TRC)が設置された。TRCは2009年に最終報告書を提出し、多くの勧告を行ったが、その実施は遅々として進んでいない。サーリーフ大統領自身もTRCから一定期間公職追放の勧告を受けたが、これは実行されなかった。

経済面では、外国からの投資誘致や債務削減に努め、一定の成果を上げた。しかし、依然として高い失業率、貧困、インフラの未整備、そして蔓延する汚職が大きな課題として残った。2014年から2016年にかけては、エボラ出血熱の大流行に見舞われ、医療システムが崩壊寸前となり、数千人が死亡、経済にも深刻な打撃を受けた。

2011年の総選挙では、サーリーフ大統領が再選された。2017年の総選挙では、元サッカー選手のジョージ・ウェアがジョセフ・ボアカイ副大統領(当時)を破って大統領に当選し、2018年1月に就任した。これは、リベリアにおいて74年ぶりの民主的な政権交代となった。ウェア政権は、貧困削減、インフラ整備、教育改革などを公約したが、経済運営や汚職問題で批判を受けることもあった。

2023年の総選挙では、前副大統領のジョセフ・ボアカイが接戦の末に現職のウェア大統領を破り、2024年1月に大統領に就任した。

社会正義と和解の取り組みは依然として道半ばである。内戦中の戦争犯罪に対する責任追及は十分に行われておらず、被害者の救済も進んでいない。土地問題や民族間の対立も依然として社会不安の要因となっている。

3. 地理

リベリアは西アフリカに位置し、南西側で北大西洋に面している。国土は北緯4度から9度、西経7度から12度の間に広がる。

国土の景観は、主に平坦から起伏のある海岸平野が特徴で、そこにはマングローブや沼地が含まれ、北東に向かって起伏のある台地と低い山々に続いている。丘陵地帯は熱帯雨林に覆われ、北部ではゾウゲや半落葉樹林が優勢な植生を形成している。

リベリアの分水界は、ギニアの内陸山脈ギニア高地から森林に覆われた台地を雨が流れ下るにつれて、南西方向の海に向かう傾向がある。シエラレオネとの国境に近いケープマウントは、国内で最も降水量が多い地域である。

リベリアの主要な北西国境はマノ川が横切り、南東の境界はカヴァラ川によって定められている。リベリアの3つの最大の川は、モンロビア近郊を流れるセントポール川、ブキャナンを流れるセントジョン川、そしてセストス川であり、これらはすべて大西洋に注いでいる。カヴァラ川は国内最長の川で、全長は約320 kmである。

リベリア国内で完全に最も高い地点は、西アフリカ山脈とギニア高地の北西リベリア山系にあるウテベ山で、標高は4724 mである。イェケパ近郊のニンバ山は標高534 m (1752 ft)とより高いが、ギニアとコートジボワールとの国境に位置しているため、完全にリベリア国内にあるわけではない。ニンバ山はこれら3カ国全てにおける最高峰でもある。

3.1. 地形と気候

リベリアの地形は、主に海岸沿いの平野部、内陸の緩やかな起伏のある台地、そして北東部の低い山岳地帯から構成される。海岸平野はマングローブ林や湿地帯が広がり、内陸に進むにつれて標高が上昇し、森林に覆われた丘陵地や高原へと移行する。

リベリアの気候は、国土の大部分が熱帯モンスーン気候(ケッペンの気候区分ではAm)に属し、南部は熱帯雨林気候(Af)に近い特徴を持つ。年間を通して高温多湿である。雨季は概ね5月から10月まで続き、特に6月から7月にかけて降水量が最も多くなる。この時期、南西からのモンスーンが大量の湿気をもたらす。7月中旬から8月にかけて一時的に雨が少なくなる小乾季が見られることがある。乾季は11月から4月頃までで、この時期にはサハラ砂漠からの乾燥した熱風であるハルマッタンが内陸部に吹き込み、湿度を低下させ、埃っぽい天候をもたらすことがある。年間降水量は地域によって異なり、海岸部では5000 mmを超える場所もあるが、内陸部では2000 mm程度に減少する。首都モンロビアの年間平均降水量は特に多く、世界有数の多雨都市の一つである。年間平均気温は25 °C前後で、季節による気温変化は比較的小さい。

気候変動はリベリアにとって深刻な問題であり、特に異常気象、海面上昇による沿岸部への影響、水循環システムの変化と水利用可能性の変化に対して脆弱である。他のアフリカ諸国と同様に、リベリアは既存の環境問題と持続可能な開発の課題の両方に直面している。気候変動は、特に農業、漁業、林業といったリベリア経済に深刻な影響を与えると予想されている。

3.2. 生物多様性と環境問題

リベリアは、西アフリカのアッパーギニア森林生態系の一部であり、豊かな生物多様性を誇る。国土の約40%が森林に覆われており、多くの固有種を含む多様な動植物が生息している。代表的な哺乳類には、コビトカバ(絶滅危惧種で、その多くがリベリアに生息)、チンパンジー、複数の種類のサル、森林ゾウ、ヒョウ、様々なダイカーなどがいる。鳥類も豊富で、爬虫類や両生類、昆虫類も多様性に富んでいる。沿岸部にはマングローブ林が発達し、海洋生物の生息地としても重要である。リベリアは地球規模での生物多様性ホットスポットの一つであり、人間活動による脅威にさらされている重要な生物多様性の宝庫である。

しかし、リベリアの豊かな自然環境は、様々な脅威に直面している。

- 森林破壊と違法伐採: 商業伐採、農地拡大のための焼畑農業、薪炭材の採取などが森林減少の主な原因である。特に内戦中およびその後の混乱期には、違法伐採が横行し、貴重な森林資源が失われた。2012年には、サーリーフ大統領が国内の原生林の58%を伐採する許可を企業に与えたことが国際的な批判を浴び、多くの許可が取り消された。2014年9月、リベリアとノルウェーは、リベリアが全ての伐採を停止する代わりに1.50 億 USDの開発援助を受ける合意を結んだ。

- ブッシュミート(野生動物の肉)のための狩猟: ゾウ、コビトカバ、チンパンジー、ヒョウ、ダイカー、その他のサルなどが食用として狩猟されている。これは多くの種の個体数を脅かし、生態系のバランスを崩している。ブッシュミートは国内で広く消費されるだけでなく、隣国のシエラレオネやコートジボワールにも輸出されている。

- 環境汚染: 都市部、特に首都モンロビアでは、ゴミ処理や下水処理の不備による汚染が深刻な問題となっている。鉱山開発に伴う水質汚染や土壌汚染も懸念されている。

- 気候変動の影響: 海面上昇による沿岸浸食、降雨パターンの変化による洪水や干ばつの増加などが、生物多様性や地域社会に影響を与えている。

これらの環境問題は、地域社会の生活基盤を脅かし、持続可能な開発の障害となっている。リベリア政府や国際機関、NGOは、国立公園の設立(例:サポ国立公園、ニンバ山厳正自然保護区(一部))、森林管理の改善、持続可能な農業の推進、環境教育などを通じて、生物多様性の保全と環境問題への対策に取り組んでいる。しかし、資金不足、法執行能力の弱さ、貧困などの課題により、その効果は限定的である。

Trypanosoma brucei gambiense は、家畜および野生動物を含むいくつかの動物宿主において風土病として存在し、ナガナ病を引き起こす。ブタやコートジボワールでは、Trypanosoma brucei gambiense group 1 が含まれる。Tbgとその媒介昆虫であるGlossina palpalis gambienseは、この地域の熱帯雨林に常に存在している。

サバクトビバッタ(Schistocerca gregaria)も常に存在している。

毛深いスリットフェイスコウモリ(Nycteris hispida)は、この地域でマラリアに罹患している。

4. 政治

リベリアは立憲共和制であり、アメリカ合衆国の統治システムをモデルとしている。行政、立法、司法の三権分立が憲法で定められている。しかし、長年の内戦と政治不安により、民主的制度の機能は脆弱であり、汚職、法の支配の欠如、人権侵害などが依然として深刻な課題となっている。近年のリベリア政治は、民主主義の定着と発展に向けた努力が続けられているものの、多くの困難に直面している。

4.1. 政府構造

リベリアの政府は、アメリカ合衆国憲法をモデルとしたリベリア憲法によって設立された、単一制の立憲共和制であり、代表民主制を採用している。政府は三つの同等な権力部門から構成される:大統領が率いる行政府、二院制のリベリア議会から成る立法府、そして最高裁判所といくつかの下級裁判所から成る司法府である。

大統領は政府の長、国家元首、そしてリベリア国軍の最高指揮官を務める。大統領のその他の職務には、法案への署名または拒否権行使、恩赦の付与、内閣の閣僚、裁判官、その他の公務員の任命が含まれる。副大統領と共に、大統領は二回投票制による多数決で6年の任期で選出され、最大2期まで務めることができる。

立法府は元老院(上院)と代議院(下院)で構成される。議長が率いる代議院は、国勢調査に基づいて15の郡に比例配分された73人の議員で構成され、各郡は最低2人の議員を選出する。各代議院議員は、全国選挙委員会によって描かれた郡内の選挙区を代表し、その選挙区の一般投票の相対多数によって6年の任期で選出される。元老院は各郡から2人ずつ、合計30人の上院議員で構成される。上院議員は9年の任期を務め、一般投票の相対多数によって大選挙区で選出される。副大統領は上院議長を務め、不在時には仮議長がその職務を代行する。

リベリアの最高司法機関は最高裁判所であり、5人の裁判官で構成され、首席判事が長を務める。裁判官は大統領によって指名され、元老院によって承認され、70歳まで務める。司法府はさらに、巡回裁判所および専門裁判所、治安判事裁判所、そして治安判事に分かれている。司法制度は、英米法に基づくコモン・ローと慣習法の混合である。伝統的な裁判所の非公式な制度が国の農村地域に依然として存在しており、公式には非合法化されているにもかかわらず、神明裁判が一般的である。

1877年から1980年まで、政府は真正ホイッグ党によって支配されていた。今日、国内には20以上の政党が登録されており、主に個人や民族集団に基づいている。ほとんどの政党は組織能力が低い。2005年の選挙は、大統領の党が立法府で過半数の議席を獲得しなかった初めての選挙であった。2023年のV-Dem民主主義指数によると、リベリアは世界で65位の選挙民主主義国であり、アフリカでは9位の選挙民主主義国である。

4.2. 軍事

リベリア国軍(AFL)は、リベリアの防衛を担う組織である。その歴史は、20世紀初頭のライベリア辺境軍(LFF)の設立に遡る。長年にわたり、国軍は国内の政変に深く関与し、特にサミュエル・ドウ政権下では特定の民族グループが支配的な役割を担い、人権侵害にも加担した。内戦中は国軍自体が分裂し、その機能はほぼ麻痺状態に陥った。

内戦終結後、特にエレン・ジョンソン・サーリーフ政権下で、国際社会(主にアメリカ合衆国)の支援を受けて国軍の再編が進められた。この再編は、人種的・民族的にバランスの取れた、専門的で政治的に中立な軍隊を創設することを目的としていた。再編されたAFLは、陸軍、沿岸警備隊から構成される。空軍部隊もかつて存在したが、内戦で壊滅し、再建途上にある。2023年時点で、AFLの現役兵力は約2,010名である。そのほとんどは、2個歩兵大隊、1個工兵中隊、1個憲兵中隊から成る第23歩兵旅団に編成されている。また、60名の人員と数隻の巡視船を有する小規模なリベリア沿岸警備隊も存在する。AFLはかつて航空団を有していたが、内戦以来すべての航空機と施設が運用不能となっている。ナイジェリア空軍の支援を受けて航空団の再活性化を進めている。

AFLの主な任務は、国土防衛、国境警備、国内の治安維持支援、災害救助などである。また、リベリアは2013年以降、国連やECOWASのミッションの一環として、他国への平和維持活動(PKO)にも部隊を派遣している。最大の派遣はマリへの歩兵部隊であり、スーダン、ギニアビサウ、南スーダンにも少数の人員を派遣した。AFLの約2,000名の人員のうち約800名が、2023年12月に国連ミッションが終了するまで、数回のローテーションでマリに派遣された。

文民統制の確立は、AFL改革の重要な柱であり、国防省が軍の管理・監督を行っている。しかし、依然として装備の近代化、兵士の福利厚生の改善、専門性の向上などが課題として残っている。2022年の軍事予算は1870.00 万 USDであった。旧軍は内戦後に解体され、2005年からアメリカ合衆国の支援と資金提供を受けて完全に再建された。2010年に「オンワード・リバティ作戦」として知られるようになった軍事支援プログラムは、AFLを非政治的で専門的な軍隊にすることを目標に訓練を提供した。この作戦は2016年に終了したが、ミシガン州兵は引き続きアメリカ州兵の国家パートナーシッププログラムの一環としてAFLと協力している。

4.3. 対外関係

リベリアの外交政策は、歴史的にアメリカ合衆国との緊密な関係を基軸としてきた。建国の経緯から、アメリカはリベリアにとって最も重要なパートナーであり続けており、経済援助、安全保障協力、民主化支援など多岐にわたる分野で協力を受けている。

第一次および第二次リベリア内戦後の混乱を経て、21世紀におけるリベリアの国内安定化は、近隣諸国および多くの西側諸国との友好的な関係の回復をもたらした。他のアフリカ諸国と同様に、中国は紛争後の復興における重要な一部となっている。

近隣の西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)諸国、特にシエラレオネ、ギニア、コートジボワールとの関係は、国境管理、難民問題、地域安全保障の観点から重要である。内戦期には、これらの国々との間で相互不信や緊張が生じたこともあったが、近年は協力関係の強化に努めている。特に、マノ川同盟(MRU)を通じて、経済協力や平和構築に向けた取り組みが進められている。

リベリアは国際連合、アフリカ連合(AU)などの国際機関にも積極的に参加し、国際社会における役割を果たそうとしている。特に、平和維持活動への貢献や、民主主義、人権、法の支配といった普遍的価値の推進を外交の柱の一つとしている。

中国との関係も近年拡大しており、インフラ整備や経済開発における投資や援助が増加している。一方で、台湾との関係については、過去に外交関係を持っていた時期もあったが、現在は中国の「一つの中国」原則を尊重する立場を取っている。

人権外交の側面では、リベリアは内戦の経験から、人権擁護と国際人道法の遵守を重視する姿勢を示している。しかし、国内の人権状況については、依然として課題も多く、国際社会からの監視と支援が続けられている。

過去には、隣国のギニアとシエラレオネの両方が、リベリアが自国内の反政府勢力を支援していると非難したことがある。

4.3.1. 日本との関係

日本とリベリアは1961年9月に外交関係を樹立した。歴史的に、日本はリベリアに対して経済協力や人道支援を行ってきた。特に、内戦後の平和構築と復興支援において、日本はインフラ整備、農業開発、教育、保健医療などの分野で貢献している。

二国間の主要な交流としては、政府高官の相互訪問や、国際会議の場での協力が挙げられる。日本はリベリアの民主化プロセスやグッドガバナンスの確立を支持しており、選挙監視団の派遣やガバナンス改善のための技術協力なども行ってきた。

経済関係では、日本の対リベリア貿易は小規模であるが、日本企業による資源開発への関心も示されている。リベリアは日本の便宜置籍船の主要な登録国の一つでもある。

文化交流は限られているものの、日本の国際協力機構(JICA)を通じた専門家派遣や研修員受け入れなどが行われている。また、日本のNGOもリベリアで支援活動を展開している。

日本はモンロビアに大使館を設置していたが、内戦の影響で2004年に閉鎖され、現在は在ガーナ日本国大使館がリベリアを兼轄している。一方、リベリアは東京に名誉総領事館を置いている。

4.4. 治安と司法

リベリアの治安状況は、内戦終結後、国際連合リベリア・ミッション(UNMIL)の駐留により大幅に改善されたが、UNMILの段階的撤退(2018年完了)以降、依然として多くの課題を抱えている。高い失業率、貧困、麻薬乱用などが背景となり、強盗、窃盗、性暴力などの一般犯罪の発生率は依然として高い水準にある。特に首都モンロビアなどの都市部では、武装強盗も報告されている。

リベリア国家警察(LNP)が国内の治安維持を担当しているが、人員不足、装備の不備、訓練不足、低賃金、そして汚職といった問題により、その能力は限定的である。警察官の腐敗は、国民の信頼を損ない、効果的な業務遂行を妨げている。内部治安は、一般的な無法状態に加え、かつての内戦の元戦闘員が民間の権威に挑戦するために民兵を再建する危険性によって特徴づけられる。

司法システムもまた、多くの課題に直面している。裁判所のインフラは不十分で、裁判官や検察官、弁護士の数も不足している。事件処理の遅延は常態化しており、未決勾留期間が長期にわたるケースも多い。司法へのアクセスは、特に地方の住民や貧困層にとっては困難である。賄賂や政治的影響力による司法の歪みも指摘されており、公正な裁判の保障が大きな課題となっている。

人権保障の観点からは、警察による過剰な力の行使、恣意的な逮捕・拘禁、劣悪な拘禁施設環境などが問題視されている。また、女性器切除(FGM)のような有害な伝統的慣行や、性的少数者(LGBT)に対する差別も根強く残っている。

レイプと性的暴行は、リベリアの紛争後時代において頻繁に発生している。リベリアは、世界で最も女性に対する性的暴力の発生率が高い国の一つである。レイプは最も頻繁に報告される犯罪であり、性的暴力事件の3分の1以上を占める。思春期の少女が最も頻繁に暴行を受けており、加害者のほぼ40%が被害者に知られている成人男性である。

男性および女性の同性愛は、リベリアでは違法である。2012年7月20日、リベリア上院は、同性結婚を禁止し犯罪化する法案を全会一致で可決した。

4.5. 汚職

リベリア社会における汚職は、政府のあらゆるレベルで蔓延しており、国家の発展と国民生活を著しく阻害する深刻な問題である。長年の内戦と不安定な政治体制が汚職の温床となり、法の支配の欠如、説明責任の不在、透明性の低い行政運営が問題をさらに悪化させてきた。

汚職の形態は、公務員による賄賂の要求、公金の横領、縁故採用、公共事業契約における不正、天然資源(ダイヤモンド、木材、鉄鉱石など)の不正取引など多岐にわたる。これらの汚職行為は、公共サービスの低下、経済成長の阻害、貧富の格差拡大、そして国民の政府に対する不信感増大につながっている。

エレン・ジョンソン・サーリーフ前大統領は、2006年の就任時に汚職を「最大の公敵」と宣言し、対策に取り組む姿勢を示した。リベリア腐敗防止委員会(LACC)の設立や、公務員の資産公開制度の導入など、いくつかの制度改革が行われた。しかし、汚職の摘発や訴追は十分に進まず、有力な政治家や高官が関与する大規模な汚職事件も後を絶たない。2014年、駐リベリア米国大使は、リベリアの汚職が「多くのリベリア人にとってすでに手に入れるのが困難な製品やサービスに不必要なコストをかける」ことで人々に害を与えていると述べた。

国際的な透明性機関であるトランスペアレンシー・インターナショナルの腐敗認識指数において、リベリアは長年低い評価を受けている。2010年の同機関のグローバル腐敗バロメーターによれば、公務員と接する際に賄賂を支払わなければならなかったと答えたリベリア人は89%に達し、これは世界で最も高い割合であった。このスコアは、国が2.1点を獲得し180カ国中150位にランクされた2007年以降、大幅な改善を示している。

汚職は、国民生活のあらゆる側面に悪影響を及ぼしている。教育や医療などの基本的な公共サービスへの予算が横領され、質の低下を招いている。また、外国からの投資を妨げ、経済成長を鈍化させる要因ともなっている。さらに、汚職は法の支配を弱体化させ、民主主義の発展を妨げ、社会不安の原因ともなり得る。

現職のジョージ・ウェア大統領も汚職対策を公約しているが、具体的な成果はまだ限定的であり、国民や国際社会からは、より強力なリーダーシップと実効性のある対策が求められている。

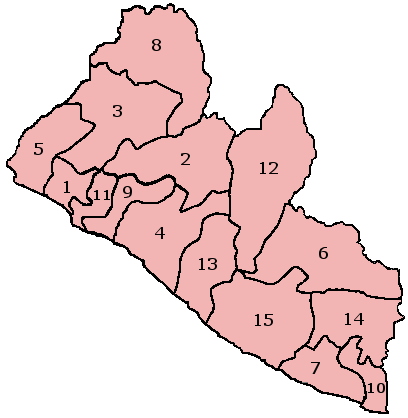

5. 行政区画

リベリアは15の郡 (county) に分かれており、郡はさらに合計90の地区 (district) に、そして地区は氏族 (clan) に細分化されている。最も古い郡はグランドバッサ郡とモンセラード郡で、いずれもリベリア独立前の1839年に設立された。バルポル郡は最も新しい郡で、2001年に創設された。ニンバ郡は面積が最も大きく1.16 万 km2、モンセラード郡は最も小さく1909 km2である。モンセラード郡はまた、2008年の国勢調査時点で1,144,806人の住民を擁し、最も人口の多い郡である(2022年国勢調査では1,920,914人)。

15の郡は、大統領によって任命される郡長 (superintendent) によって行政運営される。憲法は郡および地方レベルでの様々な首長の選挙を規定しているが、内戦と財政的制約のため、これらの選挙は1985年以来行われていない。

国の行政区画と並行して、地方自治体および市町村の区分が存在する。リベリアには現在、地方政府の創設または廃止を扱う憲法上の枠組みや統一された法令はない。既存のすべての地方政府(市、タウンシップ、および区)は、リベリア政府の特定の法律によって創設されており、そのため各地方政府の構造および義務/責任は、それぞれ大きく異なっている。

主要都市には、首都モンロビア(モンセラード郡)、ブキャナン(グランドバッサ郡)、ガンタ(ニンバ郡)、バルンガ(ボン郡)、ヴォインジャマ(ロファ郡)、ズウェドル(グランドゲデ郡)、ハーパー(メリーランド郡)などがある。

| 地図番号 | 郡 | 郡都 | 人口 (2022年国勢調査) | 面積 (km2) | 地区数 | 創設年 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ボミ | タブマンバーグ | 133,668 | 1942 km2 | 4 | 1984 |

| 2 | ボン | バルンガ | 467,502 | 8772 km2 | 12 | 1964 |

| 3 | バルポル | ボポル | 95,995 | 9689 km2 | 6 | 2001 |

| 4 | グランドバッサ | ブキャナン | 293,557 | 7936 km2 | 8 | 1839 |

| 5 | グランドケープマウント | ロバーツポート | 178,798 | 5162 km2 | 5 | 1844 |

| 6 | グランドゲデ | ズウェドル | 216,692 | 1.05 万 km2 | 3 | 1964 |

| 7 | グランドクル | バークレイビル | 109,342 | 3895 km2 | 18 | 1984 |

| 8 | ロファ | ヴォインジャマ | 367,376 | 9982 km2 | 6 | 1964 |

| 9 | マージビ | カカタ | 304,946 | 2616 km2 | 4 | 1985 |

| 10 | メリーランド | ハーパー | 172,202 | 2297 km2 | 2 | 1857 |

| 11 | モンセラード | ベンソンビル | 1,920,914 | 1909 km2 | 17 | 1839 |

| 12 | ニンバ | サニケリエ | 621,841 | 1.16 万 km2 | 6 | 1964 |

| 13 | リバーセス | リバーセス | 90,777 | 5594 km2 | 7 | 1985 |

| 14 | リバージー | フィッシュタウン | 124,653 | 5113 km2 | 6 | 2000 |

| 15 | シノエ | グリーンビル | 150,358 | 1.01 万 km2 | 17 | 1843 |

6. 経済

リベリアの経済は、長年の内戦と政治不安により深刻な打撃を受け、依然として脆弱な状態にある。豊富な天然資源(鉄鉱石、ダイヤモンド、金、木材)と農業(ゴム、アブラヤシ、コーヒー、カカオ)が主要な柱であるが、その潜在能力は十分に活かされていない。国民の多くは依然として貧困ライン以下で生活しており、高い失業率、インフラの未整備、食糧不安、そして蔓延する汚職が経済再建の大きな障害となっている。

リベリア中央銀行は、リベリアの主要通貨であるリベリア・ドルの印刷と維持を担当している(アメリカ合衆国ドルもリベリアで法定通貨として使用されている)。リベリアは世界で最も貧しい国の一つであり、正規雇用率は15%である。一人当たりのGDPは1980年に496 USDでピークに達し、当時のエジプトと同等であった。2011年、国の名目GDPは11.54 億 USDであり、一人当たりの名目GDPは297 USDで、世界で3番目に低かった。歴史的にリベリア経済は、外国援助、海外直接投資、そして鉄鉱石、ゴム、木材などの天然資源の輸出に大きく依存してきた。

2024年9月、国際通貨基金(IMF)は、理事会がリベリアに対して約2.10 億 USDの金融支援を承認したと発表した。この承認には、約800.00 万 USDの即時融資が含まれる。この支援は、リベリアの経済回復と財政課題への対応を目的としている。

6.1. 経済動向と構造

1979年に成長のピークを迎えた後、リベリア経済は1980年のクーデター後の経済失政により着実に減退し始めた。この減退は1989年の内戦勃発により加速され、1989年から1995年の間にGDPは推定90%減少し、これは近代史において最も急速な減少の一つである。2003年の内戦終結後、GDP成長は加速し始め、2007年には9.4%に達した。世界金融危機下の2009年にはGDP成長率は4.6%に減速したが、ゴムと木材輸出に牽引される農業部門の強化により、2010年には5.1%に成長し、2011年には7.3%と予測され、経済は世界で最も成長の速い20カ国の一つとなった。

現在の成長の障害には、小さな国内市場、不十分なインフラ、高い輸送コスト、近隣諸国との貧弱な貿易関係、そして経済の高度なドル化が含まれる。リベリアは1943年から1982年までアメリカ合衆国ドルを通貨として使用し、現在もリベリア・ドルと並行してアメリカ合衆国ドルを使用し続けている。

2003年に始まったインフレの低下後、2008年には世界的な食料およびエネルギー危機の結果、インフレが急上昇し、17.5%に達した後、2009年には7.4%に低下した。リベリアの対外債務は2006年に約45.00 億 USD、GDPの800%と推定された。2007年から2010年にかけての二国間、多国間、商業債務救済の結果、国の対外債務は2011年までに2.23 億 USDに減少した。

1990年代に多くの投資家が内戦から逃れたため、公式の一次産品輸出は減少したが、リベリアの戦時経済は地域のダイヤモンド資源の搾取を特徴としていた。同国はシエラレオネのブラッド・ダイヤモンドの主要な取引国として機能し、1999年には3.00 億 USD以上のダイヤモンドを輸出した。これにより、2001年に国連によるリベリアのダイヤモンド輸出禁止措置が取られ、これはリベリアがキンバリー・プロセス証明制度に加盟した後の2007年に解除された。

2003年には、1997年に500.00 万 USDだったものが2002年には1.00 億 USD以上に増加し、シエラレオネの反政府勢力に資金を提供していると考えられていたリベリアの木材輸出に対して、追加の国連制裁が課された。これらの制裁は2006年に解除された。内戦終結後の外国援助と投資流入が主な原因で、リベリアは大規模な経常収支赤字を抱えており、2008年にはほぼ60%でピークに達した。リベリアは2010年に世界貿易機関(WTO)にオブザーバー資格を得て、2016年に正式加盟国となった。

リベリアは、2006年以降160.00 億 USDの投資があり、GDPに対する海外直接投資の比率が世界で最も高い。2006年のサーリーフ大統領就任後、リベリアはアルセロール・ミッタル、BHP、サイムダービーなど多数の多国籍企業と、鉄鉱石およびパーム油産業における数十億ドル規模の利権協定をいくつか締結した。サイムダービー(マレーシア)やゴールデン・ベロレウム(アメリカ)のようなパーム油会社は、政府の利権によって可能になった、生活手段の破壊や地域社会の立ち退きで非難されてきた。1926年以来、ファイアストンはマージビ郡ハーベルで世界最大のゴム農園を運営している。2015年時点で、従業員は8,000人以上おり、そのほとんどがリベリア人で、国内最大の民間雇用主となっている。

社会的不平等の現状と課題としては、依然として富の偏在が著しく、一部のエリート層や外国資本に利益が集中する傾向がある。失業率は依然として高く、特に若年層の雇用機会の不足は社会不安の一因となっている。経済回復の恩恵が国民全体に行き渡っておらず、貧困削減は道半ばである。政府の汚職や非効率な行政も、経済成長と公平な分配を妨げる要因として指摘されている。

6.2. 主要産業

リベリアの経済は、農業、鉱業、海運業(便宜置籍)を主要な柱としている。これらの産業は国の歳入と雇用に大きく貢献しているが、それぞれに課題も抱えている。労働者の権利保護や環境への配慮は、これらの産業を持続可能なものにする上で重要な論点となる。

6.2.1. 農業

農業はリベリア経済の基幹であり、労働人口の大部分を占める。主要な換金作物はゴム、アブラヤシ、カカオ、コーヒーである。特にゴムは伝統的に最大の輸出品目であり、大規模なプランテーションが存在する。ファイアストン社による世界最大級のゴム農園が有名である。主食としては米、キャッサバ、ヤムイモなどが栽培されているが、国内需要を満たせず、特に米は大量に輸入に頼っている。

小規模農家が農業生産の大部分を担っているが、伝統的な農法、インフラの未整備(道路、灌漑施設、貯蔵施設など)、資金調達の困難さ、市場へのアクセスの悪さ、気候変動の影響など、多くの課題に直面している。政府や国際機関は、農業技術の改善、農産物の加工・流通体制の強化、小規模農家への金融支援などを通じて、農業生産性の向上と食糧安全保障の確立を目指している。

労働者の権利に関しては、プランテーションにおける労働条件や賃金、児童労働などが問題となることがある。また、農地拡大に伴う森林伐採や、農薬・化学肥料の使用による環境汚染も懸念されている。

6.2.2. 鉱業

リベリアは鉄鉱石、ダイヤモンド、金などの鉱物資源に恵まれている。鉄鉱石はかつて主要な輸出品目であり、内戦で大きな被害を受けたものの、近年、外国からの投資により生産が再開・拡大されている。ダイヤモンドと金は、小規模鉱山や手掘りによる採掘が多く、紛争ダイヤモンド問題の反省から、キンバリー・プロセス証明制度への参加など、透明性の確保と違法採掘の防止が課題となっている。

鉱業は国の歳入に大きく貢献する可能性があるが、資源開発に伴う環境破壊(森林伐採、水質汚染、土壌浸食など)や、地域社会への影響(立ち退き、補償問題、利益配分の不公平さなど)が深刻な問題となることがある。また、鉱業セクターにおける労働者の安全衛生や権利保護も重要な課題である。政府は、鉱業政策の見直しや、多国籍企業との契約における透明性の向上、地域社会への利益還元などを通じて、持続可能な資源開発を目指している。

6.2.3. 海運業(便宜置籍)

リベリアは世界有数の便宜置籍国であり、多くの外国船舶がリベリア船籍を登録している。これは、登録料の安さ、税制上の優遇措置、緩やかな規制などが理由である。海運登録事業は、リベリア政府にとって重要な歳入源の一つとなっている。世界で登録されている船舶の約11%にあたる3,500隻がリベリア船籍である。

国際海運市場において、リベリア船籍は大きなシェアを占めているが、便宜置籍船制度に対しては、労働条件の劣悪さ、安全基準の低さ、環境規制の回避といった批判がある。リベリア政府は、国際的な基準を満たすよう努めていると主張しているが、船員の権利保護や安全管理、環境規制の遵守といった面で、引き続き国際社会からの監視と改善が求められている。

6.2.4. 通信

リベリアの通信インフラは、長年の内戦により大きな被害を受けたが、近年、特に移動体通信を中心に急速な発展を遂げている。固定電話網は依然として未整備な地域が多いが、携帯電話の普及率は大幅に向上し、国民のコミュニケーション手段として不可欠なものとなっている。複数の携帯電話事業者がサービスを提供しており、競争により料金も比較的低廉になっている。

インターネットの普及も進んでいるが、都市部と地方部での格差が大きい。ブロードバンド接続はまだ限られており、主に企業や富裕層が利用している。インターネットカフェや公共アクセスポイントが、一般市民のインターネット利用の場となっている。政府は、光ファイバーケーブルの敷設など、ICTインフラの整備を進め、教育、医療、行政サービスなどへのICT活用を推進している。

しかし、電力供給の不安定さ、インフラ整備の遅れ、デジタルリテラシーの低さ、そして情報格差(都市部と地方部、富裕層と貧困層の間の格差)などが、通信セクターのさらなる発展の課題となっている。

6.2.5. 交通

リベリアの交通インフラは、国の経済発展と国民生活にとって極めて重要であるが、長年の内戦と投資不足により、依然として多くの課題を抱えている。

- 道路: 国内の道路網は総延長約1.06 万 kmであるが、そのうち舗装されているのはごく一部(約6%)に過ぎない。未舗装路の多くは雨季には通行困難となり、物流や人の移動を著しく妨げている。特に地方へのアクセス道路の整備不良は、農産物の市場への出荷や、医療・教育サービスへのアクセスを困難にしている。政府は、国際社会の支援を受けながら、幹線道路の改修や地方道路の整備を進めているが、資金不足や建設能力の限界から、進捗は遅れている。

- 港湾: モンロビア自由港は国内最大の港であり、輸出入の拠点となっている。その他、ブキャナン、グリーンビル、ハーパーなどにも港がある。内戦で大きな被害を受けた港湾施設の改修と近代化が進められているが、浚渫不足、荷役設備の老朽化、運営効率の低さなどが課題である。

- 空港: ロバーツ国際空港(モンロビア近郊)が唯一の国際空港であり、いくつかの国際線が就航している。国内線やチャーター便は、モンロビア市内のスプリングス・ペイン空港や地方の小規模な飛行場を利用している。空港施設の近代化や航空保安体制の強化が求められている。

- 鉄道: かつては鉄鉱石輸送のためにいくつかの鉄道路線が運行されていたが、内戦で破壊され、現在は一部の路線(主に鉱山会社が運営)を除き、ほとんど機能していない。鉄道網の再建は、鉱業の発展と物流コストの削減に不可欠であるが、莫大な費用がかかるため、実現の見通しは立っていない。

物流システム全体としては、輸送コストの高さ、通関手続きの煩雑さ、倉庫施設の不足などが課題であり、国内経済の足かせとなっている。地方へのアクセス問題は、地域間の経済格差を助長し、国民統合の妨げにもなっている。

6.2.6. エネルギー

リベリアのエネルギー供給は、国の発展と国民生活の向上にとって不可欠であるが、深刻な課題に直面している。

- 電力供給: 公共の電力サービスは、国営のリベリア電力公社(LEC)によって提供されているが、その供給範囲は主に首都モンロビアとその周辺地域(グレーター・モンロビア地区)に限られている。電力供給の大部分は、小規模な個人所有の発電機によって賄われている。リベリアの電気料金は1kWhあたり0.54 USDと、世界で最も高い水準にある。2013年の総発電容量は20MWであり、内戦前の1989年のピーク時191MWから大幅に減少した。

マウント・コーヒー水力発電所(最大容量80MW)の修復と拡張は2018年に完了した。3つの新しい重油発電所の建設により、発電容量は38MW増加すると予想されている。2013年、リベリアは西アフリカ・パワー・プールを通じて、近隣のコートジボワールとギニアから電力輸入を開始した。

LECの発電能力は著しく低く、送配電網も老朽化しているため、頻繁な停電と不安定な電力供給が常態化している。電力料金は非常に高額であり、多くの国民や企業にとって大きな負担となっている。

- 主要エネルギー源: 国民の大部分は、調理や暖房のために木炭や薪といった伝統的なバイオマス燃料に依存している。これは森林破壊や室内空気汚染の原因となっている。商業部門や運輸部門では、石油製品(ガソリン、ディーゼル燃料など)が主要なエネルギー源であるが、これらは全て輸入に頼っているため、国際価格の変動に脆弱である。

- エネルギー不足問題と開発計画: リベリア政府は、エネルギーセクターの再建と開発を優先課題の一つとしている。水力発電所の修復・新設、火力発電所の増強、送配電網の整備などが計画されている。また、地方電化や、太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入も推進されている。国際社会からの資金援助や技術協力が、これらの計画の実現に不可欠である。

- 再生可能エネルギーへの転換努力: リベリアは豊富な水資源や日射量に恵まれており、水力発電や太陽光発電の潜在能力が高い。政府は、これらの再生可能エネルギー源を積極的に開発し、エネルギーミックスの多様化とエネルギー自給率の向上を目指している。しかし、初期投資の高さや技術的な課題、政策・規制枠組みの未整備などが、再生可能エネルギー導入の障害となっている。

エネルギー不足は、経済活動の停滞、医療や教育サービスの質の低下、国民生活の困難さなど、リベリア社会のあらゆる側面に深刻な影響を及ぼしている。持続可能で安価なエネルギー供給の確立は、リベリアの復興と発展のための最重要課題の一つである。

リベリアは沖合での石油探査を開始しており、未確認の石油埋蔵量は10億バレルを超える可能性がある。政府は沖合水域を17ブロックに分割し、2004年にブロックの探査ライセンスの入札を開始し、2007年と2009年にもさらなる入札を行った。2011年にはさらに13の超深海沖合ブロックが画定され、入札が計画された。ライセンスを獲得した企業には、レプソル YPF、シェブロン・コーポレーション、ウッドサイド・ペトロリアムなどがある。

6.3. 食糧問題と飢餓

リベリアにおける食糧安全保障の状況は依然として深刻であり、多くの国民が慢性的な食糧不足と栄養不良に苦しんでいる。世界飢餓指数(GHI)では、長年にわたり「深刻」または「警戒すべき」レベルに分類されており、特に農村部や都市貧困層、そして子供や女性といった脆弱な立場の人々への影響が大きい。

食糧問題の主な原因:

- 低い農業生産性: 国内の農業は、伝統的な焼畑農業や天水農業に依存しており、生産性が低い。近代的な農法や技術の導入は遅れており、肥料や改良種子の利用も限られている。

- インフラの未整備: 道路網の不備により、農産物の市場への輸送が困難であり、収穫後の損失も大きい。灌漑施設や貯蔵施設の不足も、生産性向上と安定供給の妨げとなっている。

- 内戦の影響: 長年の内戦により、農地が荒廃し、農業従事者が避難を余儀なくされ、農業生産システム全体が破壊された。その影響は依然として残っている。

- 貧困: 多くの国民は貧困状態にあり、十分な食料を購入する経済力がない。食料価格の高騰は、貧困層の食料アクセスをさらに困難にしている。

- 気候変動: 干ばつや洪水などの異常気象の頻発は、農業生産に大きな打撃を与え、食糧不足を悪化させている。

- 土地所有制度の問題: 複雑で不明確な土地所有制度が、農業への投資や生産性向上を阻害している場合がある。

- 主食への依存と輸入依存: 米が主食であるが、国内生産だけでは需要を満たせず、輸入米に大きく依存している(米の90%を輸入)。これは、国際的な米価格の変動や供給途絶のリスクに脆弱であることを意味する。2007年には、5歳未満の子供の20.4%が栄養失調であった。

国際社会の支援努力:

国際連合世界食糧計画(WFP)、国際連合食糧農業機関(FAO)、ユニセフなどの国際機関や、多くのNGOが、リベリア政府と協力して食糧支援や栄養改善プログラムを実施している。これには、緊急食糧援助、学校給食プログラム、母子栄養改善事業、農業技術支援、小規模農家支援などが含まれる。

持続可能な食糧システム構築の必要性:

短期的な食糧援助に加えて、リベリアが食糧安全保障を確立し、飢餓問題を根本的に解決するためには、持続可能な食糧システムの構築が不可欠である。これには、以下のような取り組みが必要となる。

- 農業生産性の向上(技術指導、灌漑整備、良質種子・肥料の普及)

- 農産物の加工・流通・貯蔵システムの改善

- 市場アクセスの改善(道路網整備、情報提供)

- 小規模農家への金融支援と組織化支援

- 気候変動に強い農業の推進

- 土地所有制度の改革

- 栄養教育の普及と多様な食生活の奨励

これらの課題に取り組むことは、リベリアの貧困削減、経済発展、そして国民全体の福祉向上にとって極めて重要である。

7. 社会

リベリア社会は、長年の内戦とそれに続く不安定な平和によって深く傷跡を残している。人口構成、民族、言語、宗教は多様性に富んでいるが、同時にこれらの要素が社会的な緊張の原因となることもある。貧困、教育機会の不足、劣悪な保健医療サービス、そして根深い人権問題は、リベリアが直面する主要な社会問題である。

7.1. 人口

2022年の国勢調査によると、リベリアの総人口は約520万人である。2017年の国勢調査では4,694,608人であった。そのうち、1,118,241人がモンセラード郡に居住しており、これは国内で最も人口の多い郡であり、首都モンロビアの所在地である。大モンロビア地区には970,824人の住民がいる。ニンバ郡は次に人口の多い郡で、462,026人の住民がいる。2008年の国勢調査で明らかになったように、モンロビアはすべての郡都を合わせた人口よりも4倍以上多い。

2008年の国勢調査以前の最後の国勢調査は1984年に行われ、国の人口は2,101,628人であった。リベリアの人口は1962年には1,016,443人であり、1974年には1,503,368人に増加した。2006年時点で、リベリアは世界で最も高い人口増加率(年間4.50%)を記録していた。2010年には、リベリア人の約43.5%が15歳未満であった。

人口密度は全国平均で1平方キロメートルあたり約49人(2022年)だが、モンセラード郡のような都市部では非常に高密度である一方、地方では希薄である。年齢構成は非常に若く、若年層が人口の大部分を占めるピラミッド型の人口構造となっている。これは高い出生率と比較的短い平均寿命を反映している。都市化率は年々上昇しており、特に首都モンロビアへの人口集中が著しい。多くの人々がより良い雇用機会や生活水準を求めて都市部へ移住するが、都市部では住宅不足、失業、インフラの未整備といった問題も深刻化している。

7.2. 民族

リベリアの民族構成は以下の通りである。

- クペレ族: 20.3%

- バッサ族: 13.4%

- グレボ族: 10%

- ギオ族: 8%

- マノ族: 7.9%

- クル族: 6%

- ロルマ族: 5.1%

- キッシ族: 4.8%

- ゴラ族: 4.4%

- クラン族: 4%

- ヴァイ族: 4%

- マンディンカ族: 3.2%

- グバンディ族: 3%

- メンデ族: 1.3%

- サポ族: 1.2%

- ベレ族: 0.8%

- デイ族: 0.3%

- その他リベリア人: 0.6%

- その他アフリカ人: 1.4%

- 非アフリカ人: 0.1%

リベリアの人口は、16の主要な先住民族と様々な外国からの少数派で構成されている。先住民族は人口の約95%を占める。公式に認められている16の民族グループには、クペレ族、バッサ族、マノ族、ギオ族(ダン族)、クル族、グレボ族、クラン族、ヴァイ族、ゴラ族、マンディンゴ族(マンディンカ族)、メンデ族、キッシ族、グバンディ族、ロルマ族、デイ族(デウォイン族)、ベレ族、そしてアメリコ・ライベリアン(またはコンゴ人)が含まれる。

クペレ族は人口の20%以上を占め、リベリア最大の民族グループであり、主にボン郡および中央リベリアの隣接地域に居住している。アメリカ系アフリカ人および西インド諸島出身者、主にバルバドス人(バジャン人)入植者の子孫であるアメリコ・ライベリアンは2.5%を占める。1825年に到着した送還されたコンゴ族およびアフロ・カリブ系奴隷の子孫であるコンゴ人(多くの移民が奴隷船から解放された人々を含め、コンゴ川河口の港から到着したため、そう名付けられた)は、推定2.5%を占める。後者の2つのグループは19世紀に政治的支配を確立し、20世紀までそれを維持した。

リベリア憲法は血統主義を採用しており、通常、市民権を「黒人または黒人の子孫である者」に制限している。とはいえ、多くの移民が商人としてやって来て、レバノン人、インド人、その他の西アフリカ諸国出身者を含め、ビジネスコミュニティの主要な部分を形成している。民族リベリア人とレバノン人の間の異人種間結婚の有病率が高く、特にモンロビアとその周辺でかなりの混血人口が生じている。ヨーロッパ系の子孫である白人アフリカ人の少数派が国内に居住している。

これらの民族グループはそれぞれ独自の言語、文化、伝統を持っている。歴史的に、アメリカからの解放奴隷の子孫であるアメリコ・ライベリアンが政治的・経済的エリート層を形成し、先住民族との間に緊張関係が生じた。この民族間の対立は、リベリア内戦の複雑な要因の一つともなった。内戦終結後、国民和解と民族間の融和が重要な課題となっているが、依然として民族的アイデンティティは社会生活において重要な役割を果たしている。少数民族の権利保障については、法的には平等がうたわれているものの、実際には差別や社会参加の機会の不平等が存在する場合がある。

7.3. 言語

リベリアの公用語は英語であり、政府機関、教育、ビジネス、メディアなどで広く使用されている。しかし、一般国民の間で話される英語は、標準英語とは異なるリベリア英語(ピジン英語の一種)であることが多い。このリベリア英語は、英語を基盤としながらも、現地の諸言語の影響を受けた独自の語彙や文法を持つ。

公用語の英語に加えて、リベリアでは20以上(資料によっては30近く)の多様な先住民言語が話されている。これらは主にニジェール・コンゴ語族に属し、マンデ語派(クペレ語、マノ語、ダン語、ヴァイ語、ロルマ語など)、クル語派(バッサ語、クル語、グレボ語、クラン語など)、メル語派(ゴラ語、キッシ語など)に大別される。これらの先住民言語は、それぞれの民族グループの日常生活や文化活動において重要な役割を果たしているが、話者数の減少や若い世代への継承の困難さといった課題に直面しているものもある。

リベリア政府の言語政策としては、英語を公用語としつつも、国内の言語的多様性を尊重する立場を取っている。一部の学校では、先住民言語の教育も試みられているが、教材の不足や教員の養成などの課題がある。メディアにおいては、英語が主流であるが、一部のラジオ放送などでは先住民言語も使用されている。

7.4. 宗教

リベリアの宗教構成(2010年推定)は以下の通りである。

- プロテスタント: 76.3%

- イスラム教: 12.2%

- ローマ・カトリック: 7.2%

- その他 キリスト教: 1.6%

- 無宗教: 1.4%

- その他信仰: 1.3%

2008年の国勢調査によると、人口の85.6%がキリスト教を信仰しており、イスラム教徒は12.2%の少数派を代表していた。リベリアのキリスト教徒の大部分は様々なプロテスタントの宗派(ルター派、バプテスト派、監督派、長老派、ペンテコステ派、合同メソジスト派、アフリカン・メソジスト監督派(AME)、アフリカン・メソジスト監督シオン派(AME Zion)など)によって形成されており、それにカトリック教会の信者やその他の非プロテスタント系キリスト教徒が続く。これらのキリスト教宗派の多くは、アメリカ植民協会を通じてアメリカ合衆国からリベリアに移住したアフリカ系アメリカ人入植者によってもたらされたが、一部は土着のものであり、特にペンテコステ派や福音主義プロテスタントがそうである。プロテスタントは元々、黒人アメリカ人入植者とそのアメリコ・ライベリアンの子孫に関連付けられていたが、先住民族はキリスト教を広く採用する前に、当初は独自のアニミズム的な形態のアフリカの伝統宗教を保持していた。キリスト教徒でありながら、多くのリベリア人は、男性のためのポロや女性のためのサンデのような、伝統的で性別に基づいた土着の宗教的秘密結社にも参加している。女性だけのサンデ協会は女性器切除を実践している。

2008年にはイスラム教徒が人口の12.2%を占め、主にマンディンカ族とヴァイ族によって代表されていた。リベリアのイスラム教徒は、スンニ派、シーア派、アフマディーヤ、スーフィー、そして無宗派イスラム教徒に分かれている。

2008年には、0.5%が伝統的な土着宗教への信仰を表明し、1.5%が無宗教であると主張した。少数の人々がバハイ教、ヒンドゥー教、シク教、または仏教徒であった。

リベリア憲法は信教の自由を規定しており、政府は一般的にこの権利を尊重している。憲法によって政教分離が義務付けられているが、リベリアは実際にはキリスト教国と見なされている。公立学校では聖書研究が提供されているが、親は子供をオプトアウトさせることができる。商業は日曜日と主要なキリスト教の祝日には法律で禁止されている。政府は企業や学校に金曜日の礼拝のためにイスラム教徒を免除することを要求していない。

7.5. 教育

リベリアの教育システムは、長年の内戦により甚大な被害を受け、現在も多くの課題に直面している。2010年時点で、リベリアの識字率は推定60.8%(男性64.8%、女性56.8%)であった。一部地域では、6歳から16歳までの初等・中等教育が無料で義務教育とされているが、出席の強制は緩やかである。他の地域では、子供たちは学校に通うために授業料を支払う必要がある。平均して、子供たちは10年間の教育を受けている(男子11年、女子8年)。国の教育部門は、不十分な学校と学用品、そして資格のある教師の不足によって妨げられている。

主な課題としては、以下のような点が挙げられる。

- 教育施設の不足と質の低さ: 内戦で多くの学校が破壊され、修復や再建が十分に進んでいない。既存の学校も、教材、机、椅子、衛生設備などが不足している場合が多い。

- 教員の不足と質の課題: 資格を持つ教員の数が絶対的に不足しており、特に地方では深刻である。教員の給与水準も低く、モチベーションの維持が難しい。教員の訓練や研修制度も十分ではない。

- 就学率の低さと中途退学率の高さ: 義務教育制度はあるものの、貧困、児童労働、早婚、通学距離の遠さ、女子教育への意識の低さなどにより、就学率は依然として低い。また、途中で退学する子供も多い。

- 教育格差: 都市部と地方部、富裕層と貧困層、男子と女子の間で、教育機会や教育の質に大きな格差が存在する。

- 高等教育の課題: リベリア大学(1862年設立、国内最大・最古の大学)をはじめ、いくつかの公立・私立大学が存在するが、定員、施設、研究環境、教員の質などの面で多くの課題を抱えている。2009年には、メリーランド郡ハーパーにタブマン大学が国内2番目の公立大学として設立された。2006年以降、政府はブキャナン、サニケリエ、ヴォインジャマにもコミュニティカレッジを開設した。2018年後半の学生の抗議を受け、新たに選出されたジョージ・ウェア大統領は、リベリアの公立大学の学部生の授業料を廃止した。

政府や国際機関、NGOは、学校建設・修復、教材供与、教員養成、奨学金制度、女子教育推進プログラムなどを通じて、教育環境の改善に取り組んでいる。しかし、問題は根深く、教育セクターの再建には長期的な努力と多額の投資が必要である。

7.6. 保健

リベリアの保健医療システムは、長年の内戦と2014年の西アフリカエボラ出血熱流行により深刻な打撃を受け、依然として非常に脆弱な状態にある。国民の健康状態は多くの課題を抱えている。

- 主要な疾病: マラリア、呼吸器感染症、下痢症、結核、HIV/AIDSなどが依然として主要な死因であり、罹患率も高い。特にマラリアは風土病であり、乳幼児の死亡の大きな原因となっている。

- 平均寿命と死亡率: 2020年の平均寿命は64.4歳と推定されている。乳幼児死亡率および5歳未満児死亡率は依然として高く、妊産婦死亡率も世界で最も高い水準にある(2010年には出生10万人あたり990人、2017年には1,072人)。

- 医療インフラと人材: 内戦で医療施設の約95%が破壊され、その再建は遅れている。病院や診療所の数は絶対的に不足しており、特に地方では医療サービスへのアクセスが極めて困難である。医薬品や医療機器も慢性的に不足している。医師、看護師、助産師などの医療従事者の数も著しく少なく、都市部に偏在している(2008年には人口10万人あたり医師1人、看護師27人)。

- 公衆衛生上の課題: 安全な水へのアクセスや適切な衛生施設の普及率は依然として低い。これは、下痢症などの水因性疾患の蔓延の大きな原因となっている。栄養不良も深刻な問題であり、特に子供たちの発育に影響を与えている。

- エボラ出血熱の影響: 2014年から2016年にかけてのエボラ出血熱の大流行は、リベリアの保健システムに壊滅的な打撃を与えた。多くの医療従事者が犠牲となり、医療施設は機能不全に陥った。流行終息後も、医療システムの再建と信頼回復が大きな課題となっている。

- 女性器切除: 推定で女性の58.2%から66%が女性器切除を受けている。

- 食糧輸入への依存: リベリアは主食である米の90%を輸入しており、食糧不足に対して極めて脆弱である。

政府や国際機関、NGOは、医療施設の再建・整備、医療従事者の養成、医薬品供給体制の改善、予防接種キャンペーン、母子保健プログラム、公衆衛生教育などを通じて、保健医療システムの強化に取り組んでいる。2009年の政府の医療費支出は一人当たり22 USDで、GDP総額の10.6%を占めた。しかし、資金不足、人材不足、そして根深い構造的な問題により、改善には多くの困難が伴っている。

7.7. 人権

リベリアにおける人権状況は、長年の内戦とそれに続く不安定な平和の中で、依然として多くの深刻な課題を抱えている。民主的な制度への移行が進められているものの、法の支配の脆弱さ、汚職の蔓延、そして根深い社会的慣習などが人権侵害の温床となっている。

- 司法へのアクセスと公正な裁判の権利: 司法制度は機能不全に陥っており、多くの国民が司法サービスにアクセスできない状況にある。裁判の遅延、不十分な法的代理、そして司法関係者の汚職などが、公正な裁判を受ける権利を脅かしている。刑務所や拘置所の環境は劣悪であり、未決勾留期間が不当に長期化するケースも多い。

- 警察による人権侵害: 警察官による過剰な力の行使、恣意的な逮捕・拘禁、拷問や虐待といった人権侵害が報告されている。警察の専門性や規律の欠如、そして汚職がこれらの問題の背景にある。

- 女性と子供の権利: 女性や子供に対する暴力(家庭内暴力、性的暴力など)は依然として深刻な問題である。特に、レイプの発生率は非常に高い。女性器切除(FGM)という有害な伝統的慣行も根強く残っており、少女たちの健康と権利を脅かしている。児童労働や人身売買も報告されている。

- 性的少数者(LGBT)の権利: 同性愛行為は法律で禁止されており、LGBTの人々は社会的な差別や暴力に直面している。法的保護は存在せず、公然とカミングアウトすることは困難な状況にある。

- 表現の自由と報道の自由: 憲法では保障されているものの、政府に批判的なジャーナリストや人権活動家が脅迫や嫌がらせを受けることがある。メディアに対する政府の影響力も懸念されている。

- 土地の権利: 土地所有をめぐる紛争が多発しており、特に伝統的な共同体所有地と個人の権利、外国企業による大規模な土地取得などが対立の原因となっている。

- 説明責任の欠如: 内戦中の重大な人権侵害に対する責任追及は十分に行われておらず、多くの加害者が処罰されないまま社会に復帰している。真実和解委員会の勧告もほとんど実施されておらず、被害者の救済や国民和解は進んでいない。

これらの人権問題の改善に向けて、国内外の人権団体や国際機関が監視活動や支援を行っているが、政府の取り組みは依然として不十分であり、法の支配の確立と人権文化の醸成が急務となっている。

7.7.1. ジェンダー平等と女性問題

リベリアにおけるジェンダー平等と女性の人権状況は、依然として多くの深刻な課題に直面している。法的には男女平等が謳われているものの、社会のあらゆる側面で女性は差別や不利益を被っている。

- 女性に対する暴力: 家庭内暴力、性的暴力(特にレイプ)、性的嫌がらせなどが広範に存在し、女性の安全と尊厳を脅かしている。内戦中には組織的なレイプが戦争の武器として用いられ、そのトラウマは多くの女性に深い傷跡を残している。加害者に対する処罰は不十分であり、被害者への支援体制も整っていない。

- 女性器切除(FGM): FGMは、リベリアの一部の民族グループにおいて伝統的な通過儀礼として行われている有害な慣行である。少女たちの健康に深刻な悪影響を及ぼし、人権侵害であると国際的に非難されている。政府はFGMを禁止する法律を制定する動きを見せているが、伝統的慣習との間で議論があり、根絶には至っていない。

- 政治・経済への参加: 女性の政治参加は徐々に進んでいるものの、議会や政府高官における女性の割合は依然として低い。経済活動においても、女性は教育機会の不足、資金調達の困難さ、伝統的な性別役割分担意識などにより、男性に比べて不利な立場に置かれていることが多い。特に農村部の女性は、土地へのアクセスや所有権においても制約を受けることがある。

- 教育と保健: 女子の就学率は男子に比べて低く、中途退学率も高い。早婚や若年妊娠も女子の教育機会を奪う要因となっている。保健医療サービスへのアクセスも、特に妊産婦ケアにおいて不十分であり、高い妊産婦死亡率の一因となっている。

エレン・ジョンソン・サーリーフがアフリカ初の民選女性大統領として就任したことは、リベリアの女性にとって象徴的な出来事であった。サーリーフ政権下では、女性の権利向上を目指すいくつかの政策が打ち出された。しかし、社会構造や伝統的価値観に根差したジェンダー不平等は依然として根強く、その解消には長期的な取り組みが必要である。女性団体やNGOが、女性のエンパワーメント、権利擁護、暴力被害者支援などの活動を続けている。

7.7.2. LGBTの権利

リベリアにおける性的少数者(LGBT)の法的地位は非常に厳しく、社会的な受容も低い。

- 法的地位: リベリアの刑法では、同性愛行為(特に男性間の性行為)は「自然に反する性交」として犯罪とされており、処罰の対象となる。2012年には、同性結婚を明確に禁止する法案が上院で可決された。LGBTの人々を差別から保護する法律は存在しない。

- 社会的認識と差別: LGBTに対する社会的な偏見や嫌悪感は根強く、差別、嫌がらせ、暴力の対象となることが多い。宗教指導者や政治家の中には、公然とLGBTを非難する者もいる。メディアにおいても、LGBTに対する否定的な報道が見られることがある。このような社会環境のため、多くのLGBTの人々は自らの性的指向や性自認を隠して生活することを余儀なくされている。

- 権利擁護運動: 国内には、LGBTの権利擁護を目指す小規模な団体が存在するが、その活動は困難を伴う。社会的な圧力や資金不足、安全上の懸念などから、活動は制約されている。国際的な人権団体は、リベリア政府に対して、LGBTの人々に対する暴力や差別を非難し、非犯罪化と法的保護を求めている。

リベリアは、アフリカの中でもLGBTの人々にとって最も厳しい国の一つとされている。人権と平等の観点から、LGBTの人々の法的地位の改善と、差別や暴力からの保護が強く求められている。

7.7.3. 憲法上の人種主義論争

リベリア憲法には、市民権の付与を「黒人または黒人の子孫」に限定する条項が存在し、これが人種差別的であるとの論争を引き起こしてきた。この条項は、リベリア建国の歴史的経緯、すなわちアメリカからの解放奴隷とその子孫(アメリコ・ライベリアン)が、アフリカ大陸で自らの国家を建設するという理念に由来する。

歴史的背景:

19世紀初頭、アメリカで人種差別に苦しんでいた解放奴隷や自由黒人が、アメリカ植民協会の支援を受けてアフリカ西海岸に移住し、リベリアを建国した。彼らは、白人による抑圧から逃れ、黒人による黒人のための国家を樹立することを目指した。そのため、初期の憲法から市民権を黒人に限定する条項が盛り込まれ、これはアメリコ・ライベリアンのアイデンティティと国家の存立基盤を保護するための措置と見なされた。

現代社会への影響と論争:

この憲法条項は、現代の国際的な人権基準や人種差別撤廃条約の観点から、人種差別的であると批判されている。主な論点は以下の通りである。

- 非黒人系住民の権利制限: リベリアには、レバノン系、インド系、その他の非黒人系の住民が長年にわたり居住し、経済活動に貢献してきたが、彼らは市民権を取得できず、土地所有などの権利も制限されている。これは、彼らの社会参加や経済活動を阻害し、疎外感を生んでいる。

- 経済発展への影響: 市民権の制限は、外国からの投資や専門知識を持つ人材の誘致を妨げる可能性があると指摘されている。経済のグローバル化が進む中で、このような排他的な規定は国の発展にとってマイナスに作用しうるとの懸念がある。

- 国内の分断: この条項は、リベリア社会における「真のリベリア人とは誰か」という問いを提起し、国内の民族的・人種的アイデンティティをめぐる議論を複雑にしている。

- 改正への動きと抵抗: 近年、ジョージ・ウェア大統領など一部の政治家から、この条項を改正し、市民権の門戸を広げるべきだとの提案がなされている。ウェア大統領は、この規定を「不必要で、人種差別的で、不適切だ」と表現した。しかし、国内には、リベリアの歴史的アイデンティティを守るべきだとする強い反対意見も存在する。特に、アメリコ・ライベリアンの子孫や一部の先住民族グループの間には、非黒人に市民権や土地所有権を認めることへの警戒感が根強い。

この憲法条項をめぐる論争は、リベリアが自らの歴史的遺産と、現代の普遍的人権規範やグローバル化の要請との間で、どのようにバランスを取っていくかという、国家のアイデンティティに関わる重要な課題を提起している。

8. 文化

リベリアの文化は、多様な先住民族の伝統と、19世紀に移住してきたアメリカ解放奴隷の子孫(アメリコ・ライベリアン)が持ち込んだアメリカ南部の文化が融合した、独特の混合文化である。長年の内戦は文化財や伝統の継承に大きな打撃を与えたが、近年、文化復興への取り組みも見られる。

8.1. 伝統と生活様式

リベリアの伝統と生活様式は、多様な先住民族の文化と、19世紀に移住してきたアメリコ・ライベリアンの文化が複雑に混ざり合って形成されている。

アメリコ・ライベリアンの文化は、アメリカ合衆国、特にアメリカ合衆国南部のアンテベラム時代の社会習慣や宗教的実践に深く根ざしている。入植者たちはトップハットと燕尾服を着用し、彼らの家屋は南部の奴隷所有者のものをモデルにしていた。多くのアメリコ・ライベリアンの男性は、国の政治に深く関与することになったリベリア・フリーメイソン団のメンバーであった。彼らはプロテスタントのキリスト教(特にメソジスト派やバプテスト派)を信仰し、英語を主要言語とした。彼らの生活様式は、長らくリベリアの「公式」文化として支配的であった。

一方、リベリアには16以上の主要な先住民族が存在し、それぞれが独自の言語、信仰、社会構造、芸術、儀式を持っている。例えば、クペレ族、バッサ族、クル族、ギオ族、マノ族などは、それぞれ固有の音楽、舞踊、仮面、彫刻、口承文学などの豊かな文化的伝統を有している。多くの先住民族社会では、ポロ(男性)やサンデ(女性)のような秘密結社が、社会秩序の維持、伝統知識の伝達、通過儀礼の実施において重要な役割を果たしてきた。これらの結社は、現在も一部地域で影響力を持っている。

伝統的な織物芸術、特にキルト作りは、アメリカから持ち込まれた技術とアフリカの美的感覚が融合したリベリア独自の文化として発展した。リベリアは1857年と1858年に全国博覧会を開催し、様々な針仕事の芸術に賞が授与された。最も有名なリベリアのキルターの一人はマーサ・アン・リックスであり、彼女は1892年に有名なリベリアのコーヒーの木を特徴とするキルトをヴィクトリア女王に贈呈した。エレン・ジョンソン・サーリーフ大統領が大統領官邸に入居した際、彼女は大統領執務室にリベリア製のキルトを設置したと伝えられている。

社会慣習としては、拡大家族制度、年長者への敬意、共同体主義的な価値観が多くの地域で見られる。一夫多妻制は、一部の伝統的慣習法では容認されており、実践されている地域もある(民法では違法)。ただし、人口の3分の1の既婚女性(15歳~49歳)が一夫多妻制の結婚生活を送っている。慣習法では男性は4人まで妻を持つことが許されている。

内戦は多くの伝統文化や生活様式に深刻な影響を与えたが、近年、文化復興への関心が高まっている。

8.2. 文学

リベリアには1世紀以上にわたる豊かな文学的伝統が存在する。初期の文学は、主にアメリカからの移住者であるアメリコ・ライベリアンによって担われ、詩や散文、政治的パンフレットなどが英語で書かれた。エドワード・ウィルモット・ブライデン(19世紀の汎アフリカ主義思想家、教育者)、ヒラリー・R・W・ジョンソン(リベリア第11代大統領、学者)などが、この時期の重要な知識人・著述家として挙げられる。

20世紀に入ると、リベリア独自の文学が花開き始めた。バイ・T・ムーア、ローランド・T・デンプスター、ウィルトン・G・S・サンカウロは、リベリアの著名な作家の中に数えられる。ムーアの小説『キャッサバ畑の殺人』(Murder in the Cassava Patch)は、リベリアで最も称賛される小説と考えられており、リベリアの農村社会の生活や葛藤を描いた作品として広く読まれている。サンカウロもまた、小説や民話集を通じてリベリアの文化や社会を表現した。

内戦期(1989年~2003年)とその後の時代には、戦争の悲惨さ、トラウマ、和解、希望といったテーマを扱った作品が多く生まれた。詩、小説、ノンフィクション、演劇など、様々なジャンルで新しい世代の作家たちが活動している。女性作家の活躍も目覚ましく、パトリシア・ジャバ、コンド・マッソンなどが知られている。

リベリア文学は、国の歴史、社会、文化を映し出す鏡であり、国民のアイデンティティ形成や社会変革において重要な役割を果たしている。しかし、出版インフラの未整備、読書人口の限界、資金不足といった課題も抱えている。

8.3. 食文化

リベリアの食文化は、西アフリカの伝統的な食材と調理法を基盤としながら、アメリカ(特に南部)やカリブ海地域からの影響も受けている。主食は米であり、様々な種類の米料理が日常的に食べられている。「ジョロフライス」は西アフリカ全域で人気のある米料理だが、リベリア風のバリエーションも存在する。

米以外には、キャッサバ、ヤムイモ、プランテン(調理用バナナ)、サツマイモなどの芋類や、オクラ、ナス、葉物野菜(キャッサバの葉、サツマイモの葉など)がよく使われる。魚介類も豊富で、特に沿岸部では新鮮な魚やエビ、カニなどが重要なタンパク源となっている。肉類では、鶏肉、ヤギ肉、そして伝統的にブッシュミート(野生動物の肉)も消費されてきたが、近年は野生動物保護の観点から問題視されている。

リベリア料理の特徴的なものとしては、フーーフーー(キャッサバやプランテンを搗いて作る餅状の主食)や、濃厚なシチュー(スープとも呼ばれる)が挙げられる。これらのシチューは、肉や魚、野菜、アブラヤシの実から採れるパームオイルやパームバター、ピーナッツバター、唐辛子(ハバネロやスコッチボネットなど)で風味付けされることが多い。「パームバタースープ」や「ピーナッツスープ」は代表的なリベリアのシチューである。

その他、揚げ物(プランテンチップス、魚のフライなど)や、パン類(アメリカからの影響)も食されている。リベリアには、西アフリカではユニークな、アメリカ合衆国から輸入されたパン焼きの伝統がある。飲み物としては、自家製のジンジャービアやアブラヤシのワイン(パームワイン)などが伝統的である。

8.4. スポーツ

リベリアで最も人気のあるスポーツはサッカーであり、元大統領のジョージ・ウェアは国内で最も有名なアスリートである。彼はこれまでにFIFA最優秀選手賞を受賞した唯一のアフリカ人である。サッカーリベリア代表は、アフリカネイションズカップの決勝トーナメントに1996年と2002年の2度出場している。

リベリアで2番目に人気のあるスポーツはバスケットボールである。バスケットボールリベリア代表は、アフロバスケットに1983年と2007年の2度出場している。

リベリアでは、サミュエル・カニオン・ドウ・スポーツ・コンプレックスが多目的スタジアムとして機能している。FIFAワールドカップ予選の試合のほか、国際的なコンサートや国家的な政治イベントも開催される。

8.5. メディア

リベリアのメディア状況は、長年の内戦と政治的抑圧の歴史を経て、近年、一定の自由化と多様化が進んでいる。しかし、依然として多くの課題に直面している。

- 新聞: 首都モンロビアを中心に、複数の日刊紙や週刊紙が発行されている。代表的な新聞には、「Daily Observer」、「FrontPage Africa」、「The News」などがある。これらの新聞は、政府の政策に対する批判的な報道も行うなど、一定の独立性を保とうとしているが、経営基盤の脆弱さ、広告収入への依存、ジャーナリストの専門性不足といった問題を抱えている。

- 放送: ラジオは、リベリアで最も広範に利用されているメディアであり、情報伝達の主要な手段となっている。国営ラジオ局のほか、多くの民間ラジオ局やコミュニティラジオ局が存在し、英語だけでなく、現地の諸言語でも放送を行っている。テレビ放送も行われているが、普及率はラジオに比べて低い。電力供給の不安定さや受信料の高さが、テレビ視聴の障害となっている。

- インターネット: インターネットの普及は徐々に進んでいるが、都市部と地方部の格差が大きい。オンラインニュースサイトやソーシャルメディアの利用が増加しており、市民ジャーナリズムや情報共有の新たなプラットフォームとなっている。しかし、インターネット接続コストの高さや、デジタルリテラシーの低さが課題である。

- 言論の自由: リベリア憲法は言論の自由を保障しており、内戦後、メディアの自由度は向上した。しかし、政府に批判的なジャーナリストやメディアが、脅迫、嫌がらせ、法的圧力、あるいは物理的な攻撃を受ける事例も依然として報告されている。自己検閲も存在すると指摘されている。メディアに対する政府の不透明な規制や、政治的影響力も懸念材料である。

メディアの専門性向上、ジャーナリストの倫理観の確立、メディア経営の持続可能性の確保、そして政府による不当な介入からの保護が、リベリアにおける健全なメディア環境の発展にとって不可欠である。

8.6. 計量単位

リベリアは、公式には国際単位系(SI、メートル法)への移行を進めているが、実際には依然としてアメリカ合衆国慣用単位(ヤード・ポンド法)が広く使用されている。これは、歴史的にアメリカ合衆国との結びつきが強かったことや、一般市民の慣習が根強いことが理由である。

政府の報告書や公式文書では、メートル法とヤード・ポンド法が併記されることが多い。商業取引や日常生活においては、ポンド(重量)、ガロン(液量)、フィートやヤード(長さ)、華氏(温度)などが一般的に用いられている。

2018年、リベリアの商工大臣は、政府がメートル法採用にコミットしていると発表した。しかし、単位系の完全な移行には、国民への啓発活動、教育制度におけるメートル法の徹底、計測機器の更新、関連法の整備など、多岐にわたる取り組みが必要であり、時間を要すると考えられる。国際的には、ミャンマーとアメリカ合衆国と共に、メートル法を主要な単位系として採用していない数少ない国の一つである。