1. 概要

ギニア共和国は、西アフリカに位置する国家であり、豊かな天然資源、特にボーキサイトの埋蔵量では世界有数である。しかし、1958年のフランスからの独立以来、アフメド・セク・トゥーレ初代大統領による長期独裁政権、ランサナ・コンテ政権下での権威主義的統治、そして複数回にわたるクーデターなど、政治的な不安定さが国民生活と国の発展に大きな影響を与えてきた。民主化への道のりは険しく、人権状況、特に女性や子供の権利、表現の自由、治安部隊による人権侵害などが国際的な懸念事項となっている。本記事では、ギニアの地理、歴史、政治、経済、社会、文化について、特に民主主義の発展、人権問題、そして社会自由主義的な視点から、その現状と課題を包括的に記述する。

2. 国名

ギニア共和国の正式名称は、フランス語で République de Guinéeレピュブリク・ドゥ・ギネフランス語 である。通称は Guinéeギネフランス語。公式の英語表記は Republic of Guineaリパブリック・オブ・ギニー英語 で、通称は Guineaギニー英語。日本語での公式表記はギニア共和国、通称はギニアである。

「ギニア」という名称の由来には諸説あるが、一般的にはベルベル語で「黒人の土地」を意味する言葉に由来するとされる。この名称は、ギニア湾沿岸の広大な地域を指すため、同地域に存在する他の「ギニア」と称する国々、例えばギニアビサウや赤道ギニアなどと区別するために、首都名を冠して「ギニア・コナクリ」(Guinea-Conakry英語) と呼ばれることも多い。

1958年にフランス領西アフリカから独立した際の国名は現在のギニア共和国であったが、1978年に当時のセク・トゥーレ政権によって「ギニア人民革命共和国」 (République Populaire Révolutionnaire de Guinéeフランス語) へと改称された。その後、1984年にセク・トゥーレが死去し、ランサナ・コンテ政権が樹立されると、再び「ギニア共和国」の国名に戻された。

3. 歴史

ギニアの歴史は、古代西アフリカ諸帝国の興亡から始まり、ヨーロッパによる植民地化、そして独立後の複雑な政治的変遷を経て現代に至る。特に独立後の歴史は、独裁政権、クーデター、民主化への試み、そして深刻な人権問題が繰り返されてきた。

3.1. 初期歴史と帝国時代

現在のギニアにあたる地域は、歴史的に西アフリカの様々な帝国の辺縁に位置していた。最も初期のガーナ王国は交易によって繁栄したが、最終的にはムラービト朝の度重なる侵攻により滅亡した。この時期に、北アフリカの商人を通じてイスラム教がこの地域に初めて伝わった。

12世紀にはスースー族が反イスラムのソソ帝国を建国し、ムラービト朝に対抗した。その後、13世紀にはマリ帝国が台頭し、1235年頃のキリナの戦いでスんでャタ・ケイタがソソの支配者スマングル・カンテを破った。マリ帝国はマンサ(皇帝)によって統治され、1324年にメッカへのハッジを行ったマンサ・ムーサなどが知られる。彼の治世の後、マリ帝国は衰退し始め、15世紀には属国に取って代わられた。

ソンガイ帝国は1460年頃に勢力を拡大し、繁栄を続けたが、1582年にアスキア・ダウードが死去すると後継者争いによる内戦が起こった。弱体化した帝国は1591年にモロッコからの侵略者に敗北したが、その後、王国はより小さな王国へと分裂した。

西アフリカ諸帝国の衰退後、現在のギニアには様々な王国が存在した。18世紀に入ると、フラニ人のイスラム教徒が中央ギニアのフータ・ジャロン山地に移動し、1725年にはティンボを首都とするイスラム国家、フータ・ジャロン王国が成立した。この王国は1896年まで続き、成文憲法と交代制の統治者を特徴としていた。一方、上ギニアでは19世紀後半の1878年に、マリンケ族が多数を占める地域でサモリ・トゥーレがワスルー帝国(またはサモリ帝国)を建国した。この帝国は現在のギニア上流部とマリ南西部(ワスルー地方)にまたがり、フランスに征服される前にコートジボワールへ移動した。

3.2. 植民地時代

ヨーロッパの商人たちは17世紀以降、この地域のケープ貿易をめぐって競争し、それ以前にも進出していた。ギニアの植民地時代は、19世紀半ばにフランス軍がこの地域に進出したことから始まる。1890年にはコナクリを首都とするフランス領ギニア(Guinée françaiseフランス語)が設立され、ノエル・バレーが初代総督に就任した。フランスは、ワスルー帝国のマンサ(皇帝)でありマリンケ人の指導者であったサモリ・トゥーレの軍隊を1898年に破り、現在のギニアおよび隣接地域の支配権を確立した。

フランスは19世紀末から20世紀初頭にかけて、イギリスとはシエラレオネについて、ポルトガルとはそのギニア植民地(現在のギニアビサウ)について、そしてリベリアと国境交渉を行い、現在のギニアの国境線を確定した。フランス統治下で、この国はダカールに総督府を置くフランス領西アフリカ内の一領域であるギニア領を形成した。各植民地は、ギニアを含め、副総督によって統治された。

内陸部の開発のため、1913年にはコナクリからカンカンまでの鉄道が建設された。1946年には他のフランス領西アフリカ諸国と同様に限定的な選挙権を獲得した。その後の選挙では、アフリカ民主連合に属するギニア民主党(PDG)が勝利し続け、1952年にはセク・トゥーレが同党の書記長に就任した。

3.3. 独立とセク・トゥーレ政権(1958年 - 1984年)

1958年、フランス第四共和政は政治的不安定と植民地問題(特にインドシナとアルジェリア)への対応の失敗により崩壊した。シャルル・ド・ゴール指導下のフランス第五共和政は、同年9月28日の国民投票において、各植民地に対し、新たなフランス共同体内での自治か即時独立かの選択肢を与えた。他の植民地がフランス共同体内の自治共和国となることを選択したのに対し、ギニアはセク・トゥーレ大統領(彼のギニア民主党=アフリカ民主連合(PDG)は1957年の領土選挙で60議席中56議席を獲得していた)の下、圧倒的多数で独立を選択した。これに対しフランスは報復措置として、フランス人の全職員・技術者を引き揚げさせ、設備や行政文書まで持ち去ったため、ギニアの行政機能は麻痺状態に陥った。両国間の関係は急速に悪化し、1965年には国交断絶に至った。1958年10月2日、ギニアは主権独立国家「ギニア共和国」を宣言し、セク・トゥーレが初代大統領に就任した。

この状況を打開するため、セク・トゥーレは社会主義政策を推進し、ソビエト連邦や中華人民共和国からの支援を求めた。1960年、トゥーレはギニア民主党(PDG)を国内唯一の合法政党と宣言し、その後24年間、政府とPDGは一体化した。トゥーレは反対なく4期7年の大統領に再選され、5年ごとに有権者にはPDG候補者の単一リストが国民議会に提示された。政敵や人権擁護活動家は厳しく弾圧された。ギニアは1958年に同じく先進諸国からの自立を目指すガーナとアフリカ諸国連合を結成している。1970年11月22日、隣接するポルトガル領ギニア(現在のギニアビサウ)の独立運動(ギニアビサウ独立戦争)を支援していたトゥーレ政権を打倒するため、ポルトガル軍が数名の亡命ギニア反体制派と共にコナクリに侵攻する緑海作戦を実行したが、アミルカル・カブラルの殺害やトゥーレ政権の転覆は失敗に終わった。この事件の後、トゥーレ政権の独裁化はさらに進み、多くの人々がキャンプ・ボイロなどの収容所で拷問され、処刑された。アフリカ統一機構初代事務総長だったディアロ・テリも犠牲者の一人である。この時期、当時のギニア人口約500万人のうち、推定200万人が暴政や経済混乱を逃れて難民となり、セネガルやコートジボワールなど近隣諸国へ脱出したと言われている。

経済は停滞し、1977年には経済悪化と民間経済取引の禁止が、コナクリのマディナ市場で働く女性たちが始めた反政府暴動であるギニア市場女性の反乱を引き起こした。トゥーレはソ連支持と米国支持の間を揺れ動いた。1970年代後半から1980年代初頭にかけて若干の経済改革が見られた。フランスでヴァレリー・ジスカール・デスタンが大統領に就任すると、貿易が増加し、両国は外交訪問を交換した。

3.4. ランサナ・コンテ政権(1984年 - 2008年)

1984年3月26日にセク・トゥーレがアメリカでの心臓手術後に死去すると、ルイス・ランサナ・ベアボギ首相が暫定大統領に就任し、新たな選挙の準備を進めることになった。PDGは1984年4月3日に新たな指導者を選出する予定であり、憲法上、その人物が唯一の大統領候補となるはずだった。しかし、その会議の数時間前、ランサナ・コンテ大佐とディアラ・トラオレ大佐が無血クーデターを起こし政権を掌握した。コンテが大統領に就任し、トラオレは同年12月まで首相を務めた。

コンテは前政権の人権侵害を非難し、250人の政治犯を釈放し、約20万人の亡命者の帰国を促した。彼は明確に社会主義からの転換を図った。1992年、コンテは民政復帰を発表し、1993年に大統領選挙、1995年に議会選挙(彼の党である統一進歩党が114議席中71議席を獲得)が行われた。しかし、1998年、2003年の大統領選挙でもコンテが当選し、2001年の国民投票で大統領任期を5年から7年に延長するなど、独裁色を強めた。2001年9月、野党指導者アルファ・コンデが国家安全保障を脅かした罪で投獄されたが、8ヶ月後に恩赦された。その後、彼はフランスに亡命した。

2005年1月、コンテはコナクリでの公の場に姿を現した際に暗殺未遂とされる事件に遭遇した。反対派は彼を「疲弊した独裁者」と非難し、その退陣は避けられないと主張したが、支持者たちは彼が反体制派との戦いに勝利していると信じていた。『フォーリン・ポリシー』誌によれば、ギニアは失敗国家になる危険性があった。

2000年、ギニアはリベリアとシエラレオネから反政府勢力が国境を越えて侵入し、被害を受けた。国は内戦に向かっていると考える者もいた。コンテは隣国の指導者たちがギニアの天然資源を狙っていると非難したが、これらの主張は否定された。2003年、ギニアは反政府勢力に対処するため近隣諸国との計画に合意した。2007年ギニアゼネストは、コンテ政権下の政治腐敗、物価上昇、財政悪化に抗議し、大統領辞任と首相ポストの新設を要求する労働組合によって引き起こされた。首都で発生したデモでは市民と治安部隊、警察の間で衝突が発生し、数十人の死者、200人以上の負傷者が生じた。ストライキは18日間にも及び、コンテ大統領と組合間で合意が結ばれ終結が見られたものの治安は悪化。2月には、大統領が国家非常事態を宣言、戒厳令を敷いた。その後、近隣諸国及び西アフリカ諸国経済共同体 (ECOWAS) の仲介により、新首相が任命された。

3.5. 2008年クーデター以降の過渡期

コンテは2008年12月23日に死去するまで権力の座にあり続けた。彼の死から数時間後、ムーサ・ダディス・カマラ大尉がクーデターで実権を掌握し、自らを軍事政権の長と宣言した。カマラは憲法停止、政府各機関の解散、軍人や文民から構成される「民主主義発展国民評議会」(CNDD)の設置を宣言した。スアレ首相は当初抵抗を示したが、後にカマラ政権を承認した。カマラは2年以内に自由で公正な選挙を実施すると発表し、自らも大統領選への出馬を示唆した。

クーデターに対する抗議は暴力的に発展し、2009年9月28日、カマラが大統領になろうとする試みに抗議するために集まった人々を軍事政権が兵士に攻撃するよう命じた際(2009年ギニア抗議行動)、コナクリのスタジアムで少なくとも157人が殺害され、多くの女性が兵士による性的暴行の犠牲となった。兵士たちはレイプ、切断、殺人を繰り返し、一部の外国政府は新政権への支持を撤回した。

2009年12月3日、カマラは9月の暴動をめぐる論争中に側近のアブバカール・ディアキテ中尉によって銃撃され重傷を負い、治療のためモロッコへ出国した。副大統領(兼国防相)のセクバ・コナテがレバノンから帰国し国を運営した。2010年1月、カマラ、コナテ、そしてブルキナファソ大統領ブレーズ・コンパオレは、ワガドゥグでの会談後、6ヶ月以内にギニアを民政に戻すことを約束する12原則の公式声明を発表した。

3.6. アルファ・コンデ政権(2010年 - 2021年)

2010年6月27日に大統領選挙の第1回投票が行われ、11月7日に決選投票が実施された。野党ギニア人民連合(RPG)の指導者アルファ・コンデが、元首相のセル・ダーレン・ディアロを破り当選した。コンデは治安部門の改革と鉱業契約の見直しを公約した。この選挙はギニア初の民主的選挙とされたが、ディアロ支持派による不正選挙の訴えや暴動も発生し、一時非常事態宣言が発令された。コンデは2010年12月21日に大統領に就任した。

2011年7月19日、コナクリ市キペ地区にあるコンデ大統領の私邸が軍人の集団により襲撃される事件が発生したが、コンデは無事だった。

2013年2月、来る5月の議会選挙の透明性をめぐる街頭抗議の後、政治的暴力が勃発した。抗議行動は、選挙準備の透明性の欠如に抗議して選挙から撤退するという野党連合の決定によって煽られた。抗議行動中に9人が死亡、約220人が負傷した。一部の死傷者は、治安部隊がデモ隊に実弾を使用したことによるものであった。この暴力は、それぞれコンデ大統領を支持・反対するマリンケ人とフラ族の間の民族衝突につながった。2013年3月26日、野党は選挙に関する政府との交渉から撤退し、政府が彼らを尊重せず、すべての合意を破ったと述べた。

2014年2月、ギニア南部で原因不明の病気が発生し、3月にはこれがエボラ出血熱であることが確認された(2014年の西アフリカエボラ出血熱流行)。この最初の発生では86人の患者が確認され、うち59人が死亡した。最初の症例は、メリアンドゥ村の2歳の少年エミール・ウアムノと考えられている。彼は2013年12月2日に発病し、12月6日に死亡した。流行は急速に拡大し、隣国のリベリアやシエラレオネにも感染が広がった。2014年8月13日、コンデ大統領は公衆衛生上の非常事態を宣言した。2014年9月18日、ウォメイの町でエボラ啓発医療チームの8人が村人に殺害される事件(ウォメイの虐殺)も発生した。2015年11月1日時点で、ギニアでは3,810人の患者と2,536人の死者が出た。流行はギニア経済に大きな打撃を与えたが、やがて終息に向かい、2015年12月29日には世界保健機関(WHO)がギニアでのエボラ流行の終息を宣言した。

2015年の大統領選挙ではコンデ大統領が再選されたが、対立候補支持者との間で再び衝突が起き、敗れたディアロ元首相らは不正選挙を訴えた。

2019年-2020年にかけて、憲法改正に反対するアルファ・コンデの支配に対する大規模な市民不安と暴力的な抗議行動が勃発した。衝突で800人以上が殺害された。2020年ギニア大統領選挙後、アルファ・コンデの3期目の当選は野党によって異議を唱えられ、野党は彼を詐欺罪で告発した。コンデは、2020年3月の憲法国民投票により、2期制限にもかかわらず立候補が許可されたと主張した。

3.7. 2021年クーデター以降

2021年9月5日、大統領官邸近くで数時間にわたる銃撃戦の後、陸軍特殊部隊のママディ・ドゥンブヤ中佐が国営テレビを掌握し、アルファ・コンデ大統領の政府が解散され、国境が閉鎖されたと宣言するクーデターが発生した。夕方までに、クーデター派はコナクリ全域と国軍の支配を宣言した。軍は国家行政を完全に掌握し、民政行政を軍政行政に置き換え始めた。国際連合、欧州連合、アフリカ連合、ECOWAS(ギニアの加盟資格を停止)、フランコフォニー国際機関はクーデターを非難し、コンデ大統領の無条件釈放を求めた。中国(アルミニウム鉱石の半分をギニアに依存しており、コンデ大統領との関係を通じて円滑化されていた)もクーデターに反対した。にもかかわらず、2021年10月1日、ママディ・ドゥンブヤが暫定大統領に就任した。

ドゥンブヤ暫定大統領率いる暫定政権は、民主的選挙に向けた政権移行のロードマップを示すよう要求するECOWASに対し、当初民政移行期間を39ヶ月とすると発表したが、1年半程度を要求していたECOWASはこれに反発、ギニアのECOWAS資格停止、暫定政権閣僚の国外渡航禁止を含む制裁を発動した。その後の交渉により移行期間は2023年年明けを起点に24ヶ月と合意された。

2023年5月11日、ギニア各地の都市で反政府デモが発生し、少なくとも7人が射殺された。反政府運動は平和的な抗議行動に関与し、支配者に対しギニアでの軍政を終わらせ、国を民主主義に移行するよう求めた。

2023年12月18日、コナクリの主要石油貯蔵施設で爆発が発生し、24人が死亡、その後数週間にわたり国内で広範な燃料不足を引き起こした。その結果、国内の既存の市民的・経済的混乱は一時的に悪化し、コナクリでの抗議者と警察の間のいくつかの衝突、燃料費と旅費の増加、そして国全体の物価上昇が発生した。

4. 地理

ギニアは西アフリカに位置し、西は大西洋に面している。北西にギニアビサウ、北にセネガル、北東にマリ、東にコートジボワール、南にシエラレオネとリベリアと国境を接する。国土は三日月形をしており、南東部から北および西へ、そして北西部のギニアビサウとの国境および南西部の大西洋岸へと湾曲している。総面積は 24.59 万 km2 で、イギリスとほぼ同じ大きさである。海岸線の長さは約 320 km、陸上の国境線の総延長は約 3400 km である。国土の大部分は北緯7度から13度、西経7度から15度の間に位置し、一部地域は西経15度よりも西にある。

4.1. 地形と自然地域

ギニアは地理的に4つの主要な自然地域に分けられる。

- 海岸ギニア(低地ギニア、La Guinée Maritimeフランス語): 国土の18%を占める。首都コナクリのほか、キンディア州全域とボケ州海岸部を含む。この地域の海岸部はマングローブ林に覆われ、海岸線から離れると森林とサバンナが交互に広がる平野となっている。主にスースー族が居住している。

- フータ・ジャロン高原(中部ギニア、La Moyenne-Guinéeフランス語): 国土の20%を占める。国のほぼ中央を南北に貫く、より冷涼で山がちな地域。ボケ州内陸部やラベ州、マムー州が含まれる。主にフラ族が居住している。

- 上ギニア(高地ギニア、La Haute-Guinéeフランス語): 国土の38%を占める。北東部のサヘル的なサバンナ地域。ファラナ州の大部分とカンカン州全域が含まれる。主にマリンケ族が居住している。

- 森林ギニア(Guinée forestièreフランス語): 国土の23%を占める。南東部の森林地帯で山岳地帯でもある。ンゼレコレ州付近が含まれる。複数の民族集団が居住し、民族言語学的に多様である。

ギニアの山地は、ニジェール川、ガンビア川、セネガル川、そしてシエラレオネやコートジボワールの山脈西側から海へ流れる河川の源流となっている。ギニアの最高峰はニンバ山で、標高は 1752 m である。ニンバ山塊のギニア側とコートジボワール側はユネスコの厳正自然保護区に指定されているが、いわゆるギニア背梁山地の部分はリベリアへと続いており、そこでは数十年にわたり採掘が行われてきた。その被害はンゼレコレ州(北緯7度32分17秒、西経8度29分50秒付近)で明らかである。

4.2. 気候

ギニアの気候は、沿岸ギニアと森林ギニア西部が熱帯モンスーン気候(Am)、中部ギニアと上ギニア、森林ギニア東部がサバナ気候(Aw)に分類される。

海岸ギニアは年間降水量が 3000 mm を超え、非常に高温多湿である。内陸に入るに従い降水量は減少し、フータ・ジャロン山地では 2000 mm から 1500 mm 程度となる。上ギニアはギニアで最も降水量が少ない地域であるが、それでもおおよそ 1000 mm 以上の降水量はあり、サバンナが広がる。森林ギニアは再び高温多湿となり、熱帯雨林が広がる地域もある。明確な雨季(5月~10月頃)と乾季(11月~4月頃)がある。

4.3. 主要な河川と山

ギニアは「西アフリカの給水塔」とも呼ばれ、ニジェール川、セネガル川、ガンビア川といった西アフリカの主要な河川の多くが、国内のフータ・ジャロン山地に源を発している。これらの河川は、地域の農業、水資源、交通にとって極めて重要である。

主要な山地としては、国内最高峰であるニンバ山(1752 m)があり、コートジボワールとリベリアとの国境に位置する。ニンバ山は豊かな生物多様性を誇り、一部はユネスコ世界遺産のニンバ山厳正自然保護区として登録されている。フータ・ジャロン山地もまた、多くの河川の源流となる重要な高原地帯である。

4.4. 生態系と野生動物

ギニアは5つの主要な生態地域を有している:ギニア山岳森林、西ギニア低地森林、ギニア森林サバンナモザイク、西スーダンサバンナ、そしてギニアマングローブである。

ギニア南部は西アフリカのギニア森林生物多様性ホットスポット内に位置し、北東部は乾燥したサバンナ森林地帯が特徴である。一部の動物の個体数は減少しており、公園や保護区の人の住まない遠隔地に限定されている。

ギニアで見られる種には以下のようなものがある:

- 両生類: Hemisus guineensis, Phrynobatrachus guineensis

- 爬虫類: Acanthodactylus guineensis, Mochlus guineensis

- クモ類: Malloneta guineensis, Dictyna guineensis

- 昆虫類: Zorotypus guineensis, Euchromia guineensis

- 鳥類: Melaniparus guineensis

保護区としては、バディアール国立公園などが知られている。野生動物としては、チンパンジー、各種のサル、カバ、ゾウ(森林ゾウ)、多様な鳥類や爬虫類が生息しているが、生息地の破壊や密猟により多くの種が脅かされている。

5. 政治

ギニアは共和制であり、憲法に基づく大統領制を採用している。しかし、2021年の軍事クーデター以降、憲法は停止され、軍事政権による統治が続いている。ギニアの政治は、独立以来、権威主義的な支配とクーデターが繰り返され、民主化への道のりは困難を極めている。民族間の対立が政治に影響を与えることも多く、政治的安定の大きな障害となっている。

5.1. 政府構造

クーデター以前の憲法下では、大統領は国民の直接選挙によって選出され、国家元首であり行政府の長であった。任期は定められているが、過去には憲法改正により任期延長が行われ、政治的混乱を引き起こした。大統領は首相および内閣に相当する閣僚評議会 (Conseil de Ministresフランス語) のメンバーを任命する。

立法府は一院制の国民議会 (Assemblée Nationaleフランス語) であった。議員は国民の直接選挙で選出され、任期は5年とされていた。しかし、国民議会は2008年のクーデターで解散され、その後も選挙の延期が繰り返されるなど、機能不全に陥ることが多かった。2021年のクーデター後、国民議会は再び解散され、暫定的な立法機関として国民移行評議会が設置された。

5.2. 司法府

ギニアの司法制度は、最高裁判所 (Cour Suprêmeフランス語) を頂点とする階層構造をとっている。最高裁判所は国内における最終的な上訴裁判所である。その他、控訴院、第一審裁判所などが存在する。しかし、司法の独立性については長年疑問が呈されており、政治的影響を受けやすいと指摘されている。クーデター後の軍事政権下では、司法の機能がさらに制約を受ける可能性が懸念されている。汚職や司法プロセスの遅延も深刻な問題である。

5.3. 主要政党と選挙

ギニアでは複数政党制が導入されているが、政党はしばしば民族的背景と強く結びついている。クーデター前の主要政党には、アルファ・コンデ前大統領が率いたギニア人民連合 (RPG) や、セル・ダーレン・ディアロが率いるギニア民主勢力連合 (UFDG) などがあった。RPGは主にマリンケ人、UFDGは主にフラ族の支持基盤を持つとされ、この民族的対立が選挙の度に緊張を高める要因となってきた。

大統領選挙および国会議員選挙は過去に複数回実施されたが、その多くで不正疑惑や結果を巡る混乱、暴力事件が発生し、民主主義の定着を妨げてきた。2010年の大統領選挙は初の民主的選挙と評価されたが、その後の選挙では再び緊張が高まった。2020年の大統領選挙では、コンデ前大統領が憲法を改正して3選を果たしたが、これに対する大規模な抗議運動が起こり、多くの死傷者を出した。2021年のクーデター以降、選挙は行われておらず、民政移管の時期は不透明なままである。

5.4. 人権

ギニアにおける人権状況は、国際社会から長年にわたり深刻な懸念が表明されている。独立以来の権威主義的政権下で、言論、集会、結社の自由は厳しく制限され、反体制派やジャーナリスト、人権活動家に対する弾圧、恣意的逮捕、拷問、超法規的殺害が報告されてきた。

特に問題視されているのは以下の点である:

- 治安部隊による人権侵害:警察や軍によるデモ参加者への過剰な武力行使、拘留者への拷問や虐待が後を絶たない。2009年9月28日の虐殺では、非武装のデモ参加者多数が治安部隊によって殺害され、多くの女性が性的暴行の被害に遭った。この事件は国際的な非難を浴びたが、責任者の完全な訴追は進んでいない。

- 女性の権利:女性器切除 (FGM) の慣習が依然として広く行われており、ユニセフの報告によれば、ギニアは世界で最もFGMの実施率が高い国の一つである。2009年の時点で98%以上の女性がFGMを受けたとされ、2005年の人口保健調査では96%の女性が手術を受けたと報告されている。法的には禁止されているものの、社会文化的背景から根絶が困難な状況にある。家庭内暴力や性的暴力も深刻な問題である。

- 子どもの権利:児童労働、人身売買、教育へのアクセスの欠如などが問題となっている。特に女子は家事や早期婚により教育の機会を奪われやすい。

- 表現の自由、集会・結社の自由:政府に批判的なメディアやジャーナリストに対する圧力、脅迫、不当な逮捕が報告されている。平和的な集会やデモも、しばしば治安部隊によって暴力的に鎮圧される。

- 性的少数者 (LGBT) の権利:同性愛は法律で禁止されており、社会的な偏見も根強い。2010年には当時の首相が性的指向を正当な人権とは見なさないと発言している。

- 司法制度の問題:司法の独立性の欠如、汚職、裁判の遅延などが法の支配を損なっている。

2021年のクーデター以降も、人権状況の改善は見られず、軍事政権による市民的自由の制限が懸念されている。国際社会は、ギニア政府に対し、人権侵害の調査と責任者の訴追、法の支配の確立、市民的自由の保障を強く求めている。

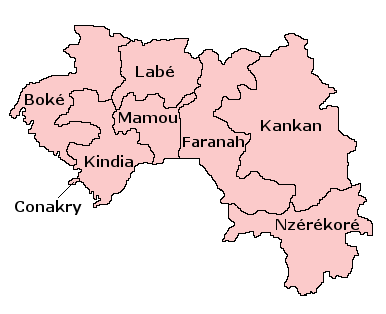

6. 行政区画

ギニアの地方行政は、最上位の行政単位として8つの州 (Régionフランス語) によって構成されている。首都コナクリは特別市 (Zone Spéciale de Conakryフランス語) として州と同格の地位を持つ。

これら8州は以下の通りである(人口は2014年の国勢調査による)。

| 州 | 州都 | 人口 (2014年) |

|---|---|---|

| コナクリ州 | コナクリ | 1,675,069 |

| ンゼレコレ州 | ンゼレコレ | 1,591,716 |

| キンディア州 | キンディア | 1,573,690 |

| ボケ州 | ボケ | 1,092,291 |

| ラベ州 | ラベ | 1,001,392 |

| マムー州 | マムー | 737,062 |

| カンカン州 | カンカン | 1,979,038 |

| ファラナ州 | ファラナ | 949,589 |

コナクリ特別市を除く7州は、さらに下位の行政単位である合計33の県 (Préfectureフランス語) に分かれている。県はさらに郡 (Sous-préfectureフランス語) に、都市部ではコミューン (Communeフランス語) に細分化される。

6.1. 主要都市

ギニアの主要都市は、首都であり最大の都市であるコナクリである。コナクリは国の政治、経済、文化の中心地であり、大西洋に面した港湾都市である。人口は約167万人(2014年国勢調査)。

その他の主要都市としては、以下のような都市がある。

- ンゼレコレ:ンゼレコレ州の州都であり、森林ギニア地域の中心都市。農業生産物の集散地として重要。人口は約19.5万人(2014年)。

- カンカン:カンカン州の州都であり、上ギニア地域の歴史的・経済的中心都市。かつては鉄道の終点でもあった。人口は約19万人(2014年)。

- マネア:キンディア州に位置する都市。コナクリに近く、人口が増加している。人口は約16.7万人(2014年)。

- ドゥブレカ:キンディア州に位置し、コナクリの北に隣接する。人口は約15.7万人(2014年)。

- キンディア:キンディア州の州都。ボーキサイト鉱山に近い鉱業関連都市であり、農業の中心地でもある。人口は約13.8万人(2014年)。

- シギリ:カンカン州に位置する都市。金の採掘で知られる。人口は約12.7万人(2014年)。

- キシドゥグ:ファラナ州に位置する都市。人口は約10万人(2014年)。

- ラベ:ラベ州の州都であり、フータ・ジャロン高原の中心都市。人口は約9.2万人(2014年)。

- カムサル:ボケ州に位置する港湾都市。ボーキサイトの輸出港として重要。人口は約8.3万人(2014年)。

これらの都市は、各地域の行政、経済、交通の拠点としての役割を担っている。

7. 国際関係

ギニアは、独立以来、複雑な国際関係を経験してきた。基本的な外交政策の基調は非同盟であるが、政権によって特定の国やブロックとの関係性が変化してきた。ギニアは国際連合(UN)、アフリカ連合(AU)、西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)、フランコフォニー国際機関(OIF)、イスラム協力機構(OIC)など、多くの国際機関に加盟し、活動している。

国際関係においては、関係諸国の立場や人道問題、特に影響を受ける当事者の視点からのバランスの取れた議論が含まれるべき点が記述の指針とされる。近隣諸国との関係は、国境紛争、難民問題、地域紛争への関与などにより、時に緊張を伴うことがあった。特にリベリアやシエラレオネの内戦時には、多くの難民がギニアに流入し、国内の社会経済状況に影響を与えた。

クーデターや人権侵害が発生した際には、ECOWASやAU、EU、アメリカ合衆国などから制裁や外交的圧力を受けることがあった。2021年のクーデター後も、ECOWASはギニアの加盟資格を停止し、民政移管への具体的なロードマップの提示を求めている。

7.1. 主要国との関係

- フランス:旧宗主国であり、独立当初は関係が悪化したが、その後修復された。経済、文化、軍事面で依然として強い結びつきがある。しかし、ギニア国内の政情不安や人権問題に対しては、フランスはしばしば批判的な立場を取る。

- アメリカ合衆国:冷戦期にはセク・トゥーレ政権がソ連寄りの姿勢を示した時期もあったが、その後は経済支援や民主化支援を通じて関係を維持してきた。アメリカはギニアの人権状況や民主的統治の欠如について懸念を表明し、クーデターに対しては非難の声明を出している。

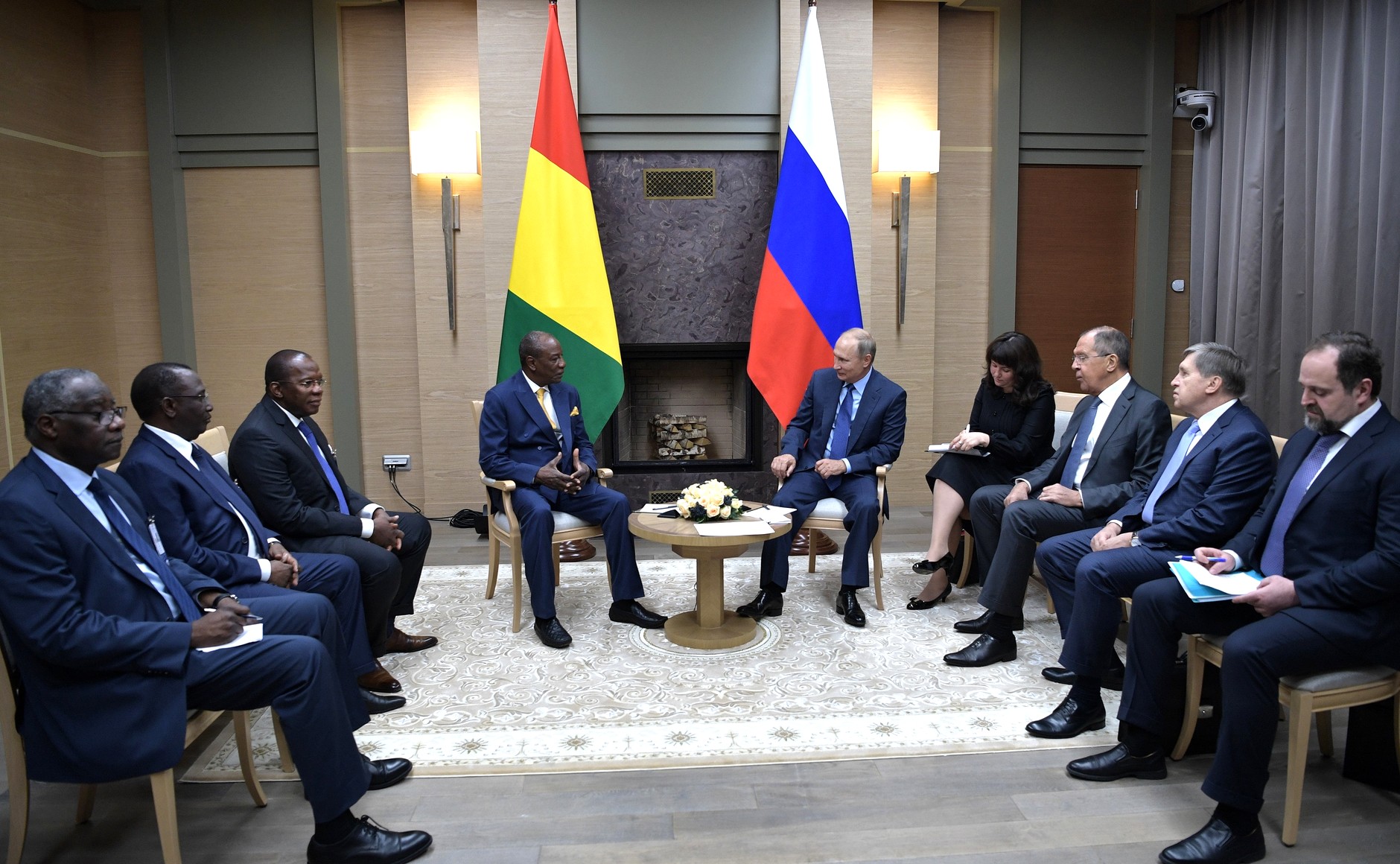

- ロシア:ソ連時代から関係があり、特に軍事面での協力が見られる。近年、アフリカにおけるロシアの影響力拡大の一環として、ギニアとの関係強化の動きも見られる。

- 中華人民共和国:ギニアの豊富な鉱物資源(特にボーキサイト)への関心が高く、近年最大の貿易相手国および投資国の一つとなっている。インフラ整備などへの融資も行っているが、資源開発に伴う環境問題や労働条件、債務問題などが指摘されることもある。中国はギニアのクーデターに対しては内政不干渉の立場を基本としつつも、経済的利益の確保を重視している。

- 地域内の重要国:セネガル、コートジボワール、ナイジェリアなど西アフリカの主要国とは、ECOWASの枠組みを通じて経済的・政治的関係を持つ。

7.2. 日本との関係

日本とギニアは1958年11月14日に外交関係を樹立した。ギニアは1972年に東京に駐日ギニア大使館を開設しており、日本は2007年にコナクリに駐ギニア日本国大使館を開設した(それまでは在マリ日本国大使館が兼轄していた)。

経済的には、日本はギニアからボーキサイトやコーヒーなどを輸入し、ギニアへは自動車や機械類などを輸出している。貿易額はそれほど大きくない。日本はギニアに対し、長年にわたり政府開発援助(ODA)を通じた経済協力を実施しており、主な分野は保健医療(感染症対策、母子保健改善)、教育(小学校建設、教員養成)、水産(漁業振興)、食糧援助、インフラ整備(道路、電力)などである。特にエボラ出血熱流行時には、日本は緊急援助や復興支援を行った。

文化交流としては、ギニア国立バレエ団の来日公演や、日本の伝統文化紹介などが行われている。ギニア出身のタレントであるオスマン・サンコンは日本で長年活動し、両国の文化交流に貢献している。

人的交流も進んでおり、2021年10月時点でギニアには55人の日本人が在留し、2021年12月時点で日本には469人のギニア人が在留している。

日本政府はギニアにおけるクーデターや非民主的な政権交代に対しては懸念を表明し、平和的な民政移管と民主主義の回復を求めている。

8. 軍事

ギニア国軍(Forces Armées Guinéennesフランス語)は、陸軍、海軍、空軍、国家憲兵隊、そして共和国防衛隊の5つの部門から構成される。これらの部門の長は、統合参謀議長に報告し、統合参謀議長は国防大臣に従属する。さらに、政権の治安部隊には国家警察(Sûreté Nationaleフランス語)が含まれる。国内治安を担当する憲兵隊は数千人の兵力を有する。

陸軍は約15,000人の兵員を擁し、国軍の中で最大の部門であり、主に国境の保護、管轄地域の安全保障、そしてギニアの国益防衛を担当している。2020年のIISSミリタリーバランスによれば、陸軍は8,500人の兵員を有し、1個機甲大隊、1個特殊部隊大隊、5個歩兵大隊、1個レンジャー大隊、1個コマンド大隊、1個空中機動大隊、そして大統領警護大隊で構成される。空軍の兵員は約700人。その装備には、ロシアから供給されたいくつかの戦闘機や輸送機が含まれる。海軍は約900人の兵員を有し、いくつかの小型哨戒艇やバージを運用している。

ギニア軍は、歴史的にクーデターに深く関与しており、政治への影響力が大きい。国防予算は国家予算の中で一定の割合を占めるが、装備の近代化や兵士の待遇改善は十分ではないと指摘されている。国家防衛戦略の主要な内容は、領土保全、国内の安定維持、そして地域安全保障への貢献であるが、実際には国内の政情不安への対応に追われることが多い。軍による人権侵害も度々報告されており、改革が求められている。

9. 経済

ギニアは豊富な天然資源に恵まれながらも、後発開発途上国の一つであり、経済開発は非常に遅れている。2018年の調査によると、人口の66.2%が多次元的な貧困の影響を受けており、さらに16.4%がそれに脆弱な状態にある。長年の政治的不安定、汚職、不十分なインフラ、低い教育水準、そして高い貧困率が経済発展の大きな足かせとなっている。通貨はギニア・フラン(GNF)である。経済発展の議論においては、環境問題、労働者の権利、社会的公正といった側面も考慮する必要がある。

9.1. 農業

ギニアの農業は、労働人口の約75%(一部資料では約74.8%)が従事する基幹産業であるが、その多くは自給自足的な小規模農業である。主要な栽培作物は、米、キャッサバ、トウモロコシ、フォニオ、ヤムイモなどである。商品作物としては、コーヒー、カカオ、バナナ、パイナップル、アブラヤシ(パーム油)、ラッカセイなどが栽培されている。近年では、リンゴや梨の地域的な生産も現れ、イチゴの垂直水耕栽培も開発されている。

しかし、農業生産性は低く、国内の食糧需要を満たせていない。特に主食である米は、アジアからの輸入に大きく依存しており、総輸入額の上位を占める品目となっている。独立当初はバナナなどが主要輸出品であったが、セク・トゥーレ政権時代の農業集団化政策の失敗により輸出農業は壊滅的な打撃を受け、その後も生産は低迷している。

農法や作物は地域差が大きく、海岸平野では水田稲作、フータ・ジャロン高原では牧畜(ウシ)とフォニオ栽培、森林ギニアでは天水による陸稲栽培、上ギニアではトウモロコシやソルガム栽培と牧畜が行われている。

森林資源や水産資源も豊富であるが、開発は進んでいない。農業開発の課題としては、灌漑施設の不足、近代的な農法の未導入、流通システムの未整備、農民への融資制度の不備などが挙げられる。

9.2. 鉱業と天然資源

ギニアは世界有数の鉱物資源国であり、特にボーキサイトの埋蔵量は世界の3分の1から半分を占めるとも言われ、世界第2位の生産国である。ボーキサイトとその精錬品であるアルミナは、ギニアの主要な輸出品であり、外貨獲得の柱となっている。主要なボーキサイト鉱山は、北西部のボケ州サンガレディ(CBG鉱山)、フリア州のフリア鉱山、キンディア州のキンディア鉱山などがある。これらの鉱山は、政府と外国資本の合弁企業によって運営されていることが多い。

金もまた重要な鉱物資源であり、シギリ周辺などで採掘され、輸出額ではボーキサイトに匹敵するか、それを上回ることもある。ダイヤモンドも産出されるが、その多くは非公式なルートで取引されているとされる。

このほか、ギニアには40億トン以上の高品位鉄鉱石の埋蔵量があり、特にシマンドゥ鉱山は世界最大級の未開発鉄鉱床として知られ、国際的な鉱山会社や中国企業が開発に関心を寄せている。ウランの埋蔵も確認されている。

鉱業はギニア経済にとって不可欠であるが、一方で資源開発に伴う環境破壊(森林伐採、水質汚染など)、地域住民との土地収用や補償を巡る対立、利益配分の不透明さ、労働者の権利問題といった社会的・環境的影響も深刻な問題となっている。政府は鉱業収入の透明性向上や国内への利益還元を目指しているが、汚職やガバナンスの弱さが課題となっている。元モデルのティグイ・カマラは、ギニアで初めて鉱山会社を所有した女性であり、その会社の一部は社会的企業として運営されている。

9.3. 石油とエネルギー

ギニアにおける石油の商業生産はまだ行われていないが、沖合での探査活動が進められている。2006年、ギニア政府はアメリカのハイパーダイナミクス社と沖合鉱区の探査に関する生産分与協定を締結した。その後、イギリスのダナ・ペトロリアム社やアイルランドのタローオイル社などが探査に参加した。2011年には最初の試掘井であるサブ-1井が掘削されたが、商業的な発見には至らなかった。その後も探査は続けられており、いくつかの有望な構造が確認されているが、開発には至っていない。

ギニアのエネルギー供給は、主に水力発電と火力発電(ディーゼル発電)に依存している。水力発電のポテンシャルは高いものの、開発は十分に進んでいない。電力供給は不安定であり、特に首都コナクリ以外では停電が頻発し、経済活動や市民生活の大きな障害となっている。多くの企業や家庭は自家発電機に頼らざるを得ない状況である。再生可能エネルギー(太陽光など)の導入も模索されているが、インフラ整備の遅れや資金不足が課題となっている。

9.4. 観光業

ギニアは多様な自然景観や文化遺産を有し、観光資源としての潜在力は高い。主な観光資源としては、以下のようなものがある。

- 滝:バッセ・ギニア(低地ギニア)やモワイエンヌ・ギニア(中部ギニア)地域には多くの滝があり、キンディアのカクリマ山麓にあるスンバの滝、ドゥブレカの「花嫁のベール」の滝、ピタ県のココウラ川にかかる高さ約80 mのキンコンの滝、同じ川で雨季には高さ100 mに達することもあるカンバダガの滝、ダラバのディティンとミティの滝、ラベ地方のフェトレの滝と石橋などがある。

- 国立公園・自然保護区:ニンバ山厳正自然保護区(ユネスコ世界遺産)、バディアール国立公園などがあり、豊かな生物多様性を観察できる。

- 文化遺跡・伝統文化:フータ・ジャロン高原の伝統的な村落、各民族の音楽や舞踊、手工芸品などが観光客の関心を引く。

- ビーチリゾート:ロス諸島など、大西洋岸には美しいビーチもある。

しかし、ギニアの観光産業はまだ十分に開発されておらず、その規模は小さい。政治的不安定、インフラ(道路、宿泊施設、通信など)の未整備、情報の不足、衛生状態への懸念などが観光客誘致の障害となっている。政府は観光開発の重要性を認識し、関連政策を進めようとしているが、具体的な成果はまだ限定的である。観光業の発展は、外貨獲得や雇用創出に貢献する可能性があるため、今後の取り組みが期待される。

10. 交通

コナクリ国際空港(アフメド・セク・トゥーレ国際空港とも)はギニア最大の空港であり、アフリカの他の都市やヨーロッパへのフライトが就航している。

かつてコナクリからカンカンまでクロウサ経由で結んでいた鉄道は、1904年から1910年にかけて建設されたが、1995年に運行を停止し、2007年までには完全に解体され、レールの大部分は盗難に遭うかスクラップとして売却された。一時期、鉄鉱石開発マスタープランの一環として旅客線の再建が計画され、2010年に工事開始が発表されたが、汚職疑惑によりマスタープラン全体が中断され、路線はカリアの鉱山まで旧ルートと並行する 105 km の鉱物鉄道として再建された。

サンガレディのボーキサイト鉱山とカムサル港を結ぶ国営の鉱物鉄道(137 km)と、ロシアのアルミニウム生産会社ルサールがフリアの鉱山まで運行する1960年代の狭軌線(143 km)がある。

シマンドゥ鉱山の1区と2区での鉄鉱石採掘を再開する計画の一環として、新たな開発コンソーシアムは2019年に、大西洋岸のマタコングまでの新しい重量級標準軌鉄道の建設に資金を提供することを約束し、そこで深水港の開発に約200億米ドルを投資するとしている。この 650 km のルートは、2019年10月の実現可能性調査で代替案として検討された、リベリアのブキャナン港へ南下する代替ルートよりも長い。

国内の道路網は十分に整備されておらず、特に雨季には多くの道路が通行困難になる。都市間および地方の交通は、主にバスやタクシー(乗合タクシーが多い)に頼っている。物流システムも未発達であり、経済発展の阻害要因の一つとなっている。

主要港はコナクリ港とカムサル港であり、ボーキサイトなどの鉱物資源の輸出拠点となっている。

11. 人口と住民

| ギニアの人口 | |

|---|---|

| 年 | 百万 |

| 1950 | 3.0 |

| 2000 | 8.8 |

2021年のギニアの人口は約1,350万人と推定されている。首都であり最も人口の多い都市であるコナクリは、経済、商業、教育、文化の中心地である。2014年の合計特殊出生率(TFR)は、女性1人当たり4.93人と推定されている。人口増加率は依然として高く、平均寿命は比較的短い。都市化も進行しているが、依然として多くの人々が農村部で生活している。

11.1. 民族

ギニアの人口は約24の民族集団で構成されている。主要な民族集団は以下の通りである。

- フラニ族(プル族、Fulɓeフラニ語):人口の約33.4%(一部資料では38.3%~40%)を占め、主にフータ・ジャロン山地に居住している。

- マリンケ族(マンディンゴ族とも):人口の約29.4%(一部資料では25.6%~30%)を占め、主にギニア東部、カンカン県やキシドゥグ県周辺に集中している。

- スースー族:人口の約21.2%(一部資料では12.2%~20%)を占め、主に首都コナクリ、フォレカリア、キンディア周辺の西部地域に居住している。

これらの3大民族が人口の大部分を占めるが、その他にもキッシ族、クペレ族、ジアロ族、トマ族など、多くの小規模な民族集団が存在し、残りの約16%を構成している。特に南部内陸の森林ギニア地域は民族的に多様である。

これらの民族集団はそれぞれ独自の言語、文化、伝統を持っており、ギニア社会の多様性を形成している。しかし、民族間の対立が政治的な不安定要因となることもあり、国民統合が課題の一つとなっている。

2017年時点で、ギニアには約1万人の非アフリカ人が居住しており、その多くはレバノン人、フランス人、その他のヨーロッパ人であった。

11.2. 言語

ギニアの公用語はフランス語である。フランス語は教育、政府行政、メディアにおけるコミュニケーション言語として使用されている。

しかし、日常生活では24以上の各民族固有の言語が広く話されている。主要な現地語としては、以下のようなものがある。

- フラニ語(プル語、Pularfuf):主にフータ・ジャロン山地で話され、2018年には人口の33.9%が母語としていた。

- マニンカ語(マリンケ語、Maninkaマンディング諸語):主に上ギニアで話され、2018年には人口の29.4%が母語としていた。ンコ文字が使われることもある。

- スースー語(Susuスス語):主に海岸ギニアで話され、2018年には人口の21.2%が母語としていた。

その他、キッシ語、クペレ語、トマ語、バサリ語、コニアギ語などが各地域で話されている。

これらの現地語の多くは、初等教育の一部やラジオ放送などで使用されているが、公的な場面では依然としてフランス語が優勢である。多言語状況はギニアの文化的多様性を反映しているが、教育やコミュニケーションにおける課題も生んでいる。

12. 社会

ギニア社会は、多様な民族構成、伝統的価値観と近代化の狭間での葛藤、都市と農村間の著しい格差、そして高い貧困率といった特徴を持つ。長年の政治的不安定と経済的困難は、社会全体に大きな影響を与えており、教育、保健医療、治安など多くの分野で深刻な課題を抱えている。

12.1. 教育

ギニアの教育制度は、小学校6年間、中学校4年間、高校3年間、大学4年間から成る。義務教育は小学校の6年間と定められている。授業は主にフランス語で行われる。

2010年時点で、成人識字率は41%(男性52%、女性30%)と推定されており、依然として低い水準にある。1999年の小学校就学率は40%であり、特に女子は家事手伝いや農業、早期婚のために学校に通えないケースが多かった。2015年においても、ギニアは世界で最も児童婚の割合が高い国の一つとされている。

主要な高等教育機関としては、コナクリ大学やカンカン大学などがある。

教育環境は多くの課題を抱えている。教員の不足や質の低さ、教材の不足、校舎の老朽化、過密クラスなどが問題となっている。また、都市部と農村部での教育格差も大きい。政府は教育の普及と質の向上を目指しているが、予算不足や政治的不安定がその障害となっている。

12.2. 保健と医療

ギニアの保健医療システムは非常に脆弱であり、国民の健康状態は多くの課題を抱えている。平均寿命は短く、乳幼児死亡率や妊産婦死亡率は依然として高い水準にある。医療施設は都市部に集中しており、農村部では医療サービスへのアクセスが極めて困難である。医療従事者の数も不足しており、質も十分とは言えない。医薬品や医療機器の不足も深刻な問題である。公衆衛生の観点からは、安全な水へのアクセスや衛生環境の不備が、感染症の蔓延を助長している。

12.2.1. 主要な疾病と対策

ギニアでは、様々な感染症が国民の健康を脅かしている。

- エボラ出血熱:2014年から2016年にかけて西アフリカで大流行したエボラ出血熱は、ギニアが最初の発生地の一つであった。この流行により、ギニアでは数千人が感染し、多くの死者が出た。医療システムは崩壊寸前となり、経済にも大きな打撃を与えた。国際社会からの支援を受け、流行は終息したが、その後の医療体制の再建が課題となった。2021年にも小規模な再流行が発生した。流行の原因としては、コウモリなどの野生動物(ブッシュミート)との接触、葬儀の際の遺体との接触、医療従事者の感染対策の不備などが指摘された。

- HIV/AIDS:2004年末時点で約17万人の成人と子供が感染していると推定された。都市部、特に森林ギニア地域の都市で有病率が高い。複数の性的パートナー、無防備な性交渉、識字率の低さ、貧困、不安定な国境、難民の移動などが流行の要因とされている。

- マラリア:ギニア全土で一年を通じて流行しており、特に雨季(7月~10月)に感染リスクが高まる。乳幼児や妊婦にとって主要な死因の一つであり、国民の健康と経済活動に大きな影響を与えている。予防(蚊帳の普及など)や早期治療の重要性が強調されている。

- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19):2020年3月13日に最初の症例が報告された。2020年末までに13,722人の確定症例、うち81人の死亡が報告された。脆弱な医療システムの中で、検査体制の拡充やワクチン接種の推進が課題となった。

その他、結核、下痢症、呼吸器感染症なども一般的な疾病である。政府や国際機関は、これらの疾病の予防と対策に取り組んでいるが、資金不足や人材不足、インフラの未整備などが障害となっている。

12.2.2. 母子保健と栄養

ギニアにおける母子保健の状況は依然として深刻である。2021年の妊産婦死亡率(出生10万人あたり)は576人と非常に高い。これは2010年の680人、2008年の859.9人、1990年の964.7人からは改善しているものの、依然として国際的に高い水準にある。5歳未満児死亡率(出生1,000人あたり)は146人、新生児死亡率は5歳未満児死亡率の29%を占める。助産師の数は出生1,000人あたり1人と極めて少なく、妊産婦の生涯死亡リスクは26人に1人とされている。

女性器切除(FGM)の慣行は、ギニアにおける女性と女児の健康と人権に対する重大な脅威である。ギニアは世界でFGMの実施率が最も高い国の一つであり、多くの少女が深刻な身体的・精神的苦痛を強いられている。この問題は人権問題として強く認識されるべきであり、根絶に向けた取り組みが急務である。

児童の栄養失調も深刻な問題である。2012年の調査では、地域によって34%から40%の栄養失調率が報告され、上ギニアの鉱山地帯では急性栄養失調率が10%を超えていた。この調査では、139,200人の子供が急性栄養失調、609,696人が慢性栄養失調、さらに1,592,892人が貧血状態にあることが示された。育児習慣の悪化、医療サービスへのアクセスの制限、不十分な衛生習慣、食の多様性の欠如がこれらのレベルを説明するとされた。これらの問題は、乳幼児の死亡率を高め、子供たちの健全な発育を妨げている。母子保健と栄養状態の改善には、医療サービスの拡充、栄養教育の推進、FGMの根絶、安全な水と衛生環境の確保など、多角的なアプローチが必要である。

12.3. 治安

ギニアの全般的な治安状況は不安定であり、旅行者や居住者は常に警戒を要する。一般犯罪としては、スリ、置き引き、空き巣、強盗などが頻繁に発生している。特に首都コナクリの中心部であるラトマ地区やマトト地区などでは、武装強盗や殺人といった凶悪犯罪も報告されている。

軍人や警察官を装った強盗事件も発生しており、夜間の外出は特に危険である。政治的なデモや集会が暴徒化し、治安部隊との衝突に発展することも少なくない。過去には、デモ参加者に対して治安部隊が実弾を発砲し、多数の死傷者が出た事件も発生している。

警察力は十分とは言えず、汚職も蔓延しているため、犯罪の取り締まりや捜査が適切に行われないことが多い。旅行者は、貴重品を目立たないように管理し、夜間の一人歩きを避け、デモや集会には近づかないなどの基本的な安全対策を徹底する必要がある。また、最新の治安情報を大使館や信頼できる情報源から入手することが重要である。

13. 文化

ギニアの文化は、多様な民族集団の伝統と、イスラム教やフランス植民地時代の影響が融合して形成されている。各民族は独自の言語、音楽、舞踊、儀式、生活様式を持っており、それがギニア文化の豊かさを生み出している。

13.1. 音楽と舞台芸術

ギニアは西アフリカ音楽の重要な中心地の一つであり、特に打楽器ジャンベは世界的に有名である。ギニア出身のジャンベ奏者ママディ・ケイタは、ジャンベを世界に広めた功労者の一人である。彼の来日をきっかけに、日本の鹿児島県三島村にはアジア初のジャンベスクールが開設された。

伝統音楽では、ジャンベのほか、コラ(弦楽器)、バラフォン(木琴)、コニ(弦楽器)などが用いられる。これらの楽器を使ったリズミカルで複雑な音楽は、祭りや儀式、日常生活の様々な場面で演奏される。

現代ポピュラー音楽も盛んで、伝統音楽の要素を取り入れつつ、アフロポップ、レゲエ、ヒップホップなど多様なジャンルの音楽が生まれている。

ギニア国立バレエ団「レ・バレエ・アフリカン」は、伝統舞踊と音楽を現代的な舞台芸術として昇華させ、国際的に高い評価を得ている。彼らのダイナミックで色彩豊かなパフォーマンスは、ギニア文化の魅力を世界に伝えている。その他にも多くの舞踊団や劇団が活動しており、ギニアの舞台芸術を豊かにしている。

13.2. 食文化

ギニアの食文化は、地域や民族によって多様性が見られるが、一般的に米が主食として広く食べられている。米は様々なソース(ピーナッツソース、オクラソース、葉物野菜のソースなど)と共に食されることが多い。キャッサバ、ヤムイモ、プランテン(料理用バナナ)、フォニオなども重要な炭水化物源である。

肉類では鶏肉、牛肉、羊肉、魚介類では川魚や海水魚がよく使われる。イスラム教徒が多いため、豚肉は一般的に食されない。

代表的な料理には、以下のようなものがある。

- リー・グラ(Riz Grasフランス語):肉や野菜と一緒に炊き込んだピラフのような米料理。

- マフェ(Maféフランス語):ピーナッツバターを使った濃厚なシチュー。肉や野菜と共に煮込み、米にかける。

- イェティッセ(Yétisséフランス語):魚や野菜を使ったソース。

- フフ(Foufouフランス語):キャッサバやヤムイモを搗いて作る餅状の食べ物。ソースと一緒に食べる。

- タパラパパン(Pain Tapalapaフランス語):セネガルやガンビアでも見られる、細長い形のパン。

飲み物としては、ハイビスカスの花から作る「ビサップ」や、ショウガから作る「ジャンジャンブル」、バオバブの実から作る「ブイ」などの伝統的なジュースが人気である。食事は、農村部では大きな共同の器から手で食べるのが一般的である。

13.3. スポーツ

ギニアで最も人気のあるスポーツはサッカーである。国内にはプロサッカーリーグのギニア・シャンピオナ・ナシオナルがあり、多くのクラブチームが競い合っている。サッカーギニア代表(愛称:シリ・ナシオナル、国民の象)は、アフリカネイションズカップに複数回出場しており、1976年大会では準優勝の成績を収めた。しかし、FIFAワールドカップへの出場経験はまだない。ギニア出身の有名なサッカー選手としては、ナビ・ケイタ(リヴァプールFCなどで活躍)、アンス・ファティ(FCバルセロナなどで活躍、スペイン代表)、セール・ギラシ(VfBシュトゥットガルトなどで活躍)などがいる。

サッカー以外では、バスケットボールも人気があり、国内リーグや代表チームが活動している。その他、陸上競技やレスリングなどの伝統的なスポーツも行われている。

ギニアは近代オリンピックには1968年メキシコシティ大会で初出場し、1980年モスクワ大会以降は連続して選手団を派遣しているが、これまでにメダルを獲得した経験はない。

13.4. 結婚文化と多妻制

ギニアの結婚の風習は、民族や地域によって多様であるが、一般的には家族間の合意や伝統的な儀式が重視される。結納金の受け渡しや、新郎新婦双方の家族による祝宴が行われることが多い。

法的には一夫一婦制が原則であるが、イスラム教の影響が強い地域を中心に、一夫多妻制(具体的には一夫四妻まで)が社会的に容認されている。2020年の推定では、結婚の約26%が多妻婚(イスラム教徒で29%、キリスト教徒で10%)であったとされる。ユニセフの報告では、15歳から49歳のギニア人女性の53.4%が一夫多妻の結婚生活を送っているとされている。

多妻制は、経済的な理由や社会的な地位の象徴として行われることもあるが、一方で女性の権利や家庭内の平等、子供の養育といった観点から議論の対象となることもある。都市部や教育水準の高い層では、一夫一婦制を志向する傾向が強まっている。

13.5. 報道とメディア

ギニアには、国営および民間の新聞、ラジオ局、テレビ局、オンラインメディアが存在する。公用語であるフランス語のメディアが主流であるが、一部の現地語による放送や出版物もある。

ラジオは、識字率が低い農村部も含め、最も広範囲に情報を伝達する手段として重要である。テレビは都市部を中心に普及している。近年はインターネットやソーシャルメディアの利用者も増加しているが、インフラの未整備やアクセスコストの高さが課題となっている。

報道の自由のレベルは、政権によって大きく変動する。権威主義的な政権下では、政府に批判的なメディアやジャーナリストに対する圧力、検閲、脅迫、不当な逮捕などが頻繁に報告されてきた。2021年のクーデター以降も、軍事政権によるメディア統制の強化が懸念されている。

政府はメディア政策を通じて情報統制を試みることがあり、国営メディアはしばしば政府のプロパガンダに利用される。一方で、一部の民間メディアやジャーナリストは、困難な状況下でも独立した報道を続けようと努力している。メディアの社会的影響力は大きいものの、その信頼性や中立性については常に検証が必要である。

13.6. 世界遺産

ギニアには、ユネスコ世界遺産として登録されている物件が1件ある。

- ニンバ山厳正自然保護区:1981年に自然遺産として登録された。コートジボワールと国境を接するニンバ山塊のギニア側に位置する。この地域は、非常に豊かな生物多様性を誇り、多くの固有種を含む動植物が生息している。特に、胎生のヒキガエルであるニシコモチヒキガエルや、道具を使うことで知られるチンパンジーの亜種などが注目される。しかし、周辺地域での鉄鉱石採掘計画や密猟、森林伐採などが保護への脅威となっており、1992年には危機遺産リストに登録された。その保全努力が続けられている。

この他にも、ギニアには豊かな自然環境や文化遺産が存在し、将来的に世界遺産候補となる可能性を秘めているものもある。

13.7. 祝祭日

ギニアの主要な祝祭日は、国の独立や歴史的出来事を記念するもの、そしてイスラム教およびキリスト教に関連する宗教的なものが中心である。

以下は主要な祝祭日の一部である(日付は年によって変動するものがある)。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記(フランス語) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | Jour de l'An | |

| 4月3日 | 1984年クーデター記念日(第二共和国宣言日) | Anniversaire du Coup d'État de 1984 | ランサナ・コンテ政権成立日 |

| 変動あり | イースターマンデー | Lundi de Pâques | キリスト教の祝日 |

| 5月1日 | メーデー | Fête du Travail | |

| 5月25日 | アフリカデー | Journée de l'Afrique | アフリカ連合設立記念 |

| 8月15日 | 聖母被昇天祭 | Assomption | キリスト教カトリックの祝日 |

| 10月2日 | 独立記念日 | Jour de l'Indépendance | 1958年の独立を記念 |

| 変動あり | 預言者生誕祭 | Maouloud (Mawlid an-Nabi) | イスラム教の祝日 |

| 12月25日 | クリスマス | Noël | キリスト教の祝日 |

| 変動あり | イド・アル=フィトル(ラマダン明けの祭り) | Aïd el-Fitr (Korité) | イスラム教の祝日、ラマダン終了を祝う |

| 変動あり | イド・アル=アドハー(犠牲祭) | Aïd el-Adha (Tabaski) | イスラム教の祝日、メッカ巡礼最終日を祝う |

この他にも、地域や民族によって独自の祭りが行われることがある。イスラム教の祝祭日はヒジュラ暦に基づくため、グレゴリオ暦では毎年日付が異なる。