1. 概要

ルネ・デカルトは、近代哲学の基礎を築いたフランスの哲学者、数学者、科学者である。彼の哲学は、真理を疑うことから出発し、「我思う、故に我あり」という絶対的な真理に到達した。この命題は、人間の理性の自律性と合理性を強調し、近代思想に大きな影響を与えた。

生涯では、幼少期の教育から軍務経験、オランダでの執筆活動、そしてスウェーデンでの晩年と死に至るまでの道のりが描かれる。哲学上の貢献では、方法的懐疑、心身二元論、神の存在証明、倫理学、そして動物観が詳述される。数学においては解析幾何学の創始者としての業績が、科学においては物理学、光学、気象学における理論が紹介される。彼の思想は近代思想に計り知れない影響を与え、その受容と批判、そして彼をめぐる論争も重要なテーマとなる。

2. 生涯

ルネ・デカルトの生涯は、探求と遍歴に満ちたものであり、彼の哲学思想の形成に深く関わっている。幼少期の教育から、軍務経験、オランダでの主要な執筆活動、そしてスウェーデンでの晩年と突然の死に至るまで、その道のりは彼の思想的発展と密接に結びついている。

2.1. 幼少期と教育

ルネ・デカルトは1596年3月31日、フランスのトゥーレーヌ地方(現在のアンドル=エ=ロワール県のデカルト市)にあるラ・エー・アン・トゥーレーヌで生まれた。彼は法官貴族の家柄で、父親のジョアシャン・デカルトはブルターニュのレンヌ高等法院の評定官を務めていた。デカルトは3人兄弟の末っ子であった。

生後13ヶ月で母親のジャンヌ・ブロシャールを亡くし、祖母と乳母に育てられた。幼少期は体が非常に虚弱で、医師からは早世を宣告されるほどであった。この虚弱体質のため、彼は朝遅くまで寝ている習慣が身についたが、これは後にスウェーデンでの死因の一因となる。デカルト家はローマ・カトリックであったが、彼が生まれたポワトゥー地方はプロテスタントのユグノーの勢力が強かった。

1607年、10歳になったデカルトは、イエズス会が運営するラ・フレーシュ学院に入学した。この学院はアンリ4世によって1604年に設立され、優れた教師と生徒が集まる名門校であった。彼はここで8年間、ラテン語、修辞学、古典、弁証法、自然哲学、形而上学、倫理学など、徹底した中世のスコラ哲学と人文主義の教育を受けた。特に数学と物理学に強い関心を示し、ガリレオ・ガリレイの著作にも触れた。学院の教育は、カトリック信仰と理性の調和を重視しており、天文学の新しい発見にも積極的であった。デカルトは学院の教育に終生感謝の念を抱き続けたが、同時にスコラ学の非厳密性や蓋然性に懐疑を抱き、より明晰で判明な知識を求めるようになる。

1614年に学院を卒業した後、ポワティエ大学に進学し、父親の希望に従って法学と医学を学んだ。1616年には法学士の学位を取得して卒業したが、弁護士としての職には就かず、その後2年間は自由に生活した。この間、パリで学院時代の友人であるマラン・メルセンヌと再会し、数学者クロード・ミドルジと知り合うなど、交友関係を広げた。

2.2. 軍務と遍歴

デカルトは学問の世界を離れ、「世間という大きな書物」から知識を得ることを決意した。1618年、22歳でオランダに渡り、プロテスタントのオランダ総督であるナッサウ伯マウリッツの軍隊に傭兵として加わった。当時の八十年戦争は休戦中であったため、実際の戦闘はなかったが、マウリッツの軍隊はシモン・ステヴィンのような優れた数学者や技師を擁し、軍事工学の研究が盛んであった。デカルトはここで自然科学者との交流を求め、ブレダで医師であり自然学者・数学者であったイサーク・ベークマンと出会った。ベークマンは原子、真空、運動の保存といった近代物理学に近い考えを持ち、コペルニクスの支持者でもあった。デカルトはベークマンから知的な刺激を受け、自由落下の法則、水圧の原理、三次方程式の解法、角の三等分などの研究に取り組んだ。彼の処女作『音楽提要』(1618年執筆、1650年出版)はベークマンに献呈された。

1619年4月、三十年戦争の勃発を知ったデカルトは、退屈していたマウリッツの軍隊を離れ、ドイツへと旅立った。フランクフルトで神聖ローマ皇帝フェルディナント2世の戴冠式に列席した後、カトリックのバイエルン選帝侯マクシミリアン1世の軍隊に入隊した。

この年、1619年10月からノイブルクで、デカルトは寒さを避けるために「炉部屋」(おそらくコックルストーブのある部屋)に閉じこもり、自己の生きる道を深く思索した。そして11月10日から11月11日の夜にかけて、彼は「驚くべき学問の基礎」を発見し、3つの神秘的な夢を見た。この夢は、彼に新しい哲学の啓示を与えたと信じられている。特に2番目の夢は、現代医学では爆発頭症候群の一種であった可能性も指摘されている。これらの夢から、デカルトは解析幾何学の着想を得て、数学的方法を哲学に応用するという考えを確立した。彼は、科学の追求こそが真の知恵の追求であり、自身の生涯の仕事の中心となると確信した。また、全ての真理は互いに関連しており、基本的な真理を見出して論理的に進めば、全ての科学への道が開かれると見抜いた。この基本的な真理こそが、彼の有名な「我思う、ゆえに我あり」であった。

1620年に軍を離れた後、デカルトはロレートのサンタ・カーサ教会を訪れ、その後も各地を遍歴した。数年間をパリで過ごし、そこでマラン・メルセンヌ、トマス・ホッブズ、ピエール・ガッサンディといった哲学者や学者たちと交流を深めた。1627年には、枢機卿リシュリューによるラ・ロシェル包囲戦に観察者として参加し、リシュリューが建設していた巨大な堤防の物理的性質に興味を持ち、包囲戦中に見たあらゆるものを数学的に研究した。また、フランスの数学者ジラール・デザルグとも出会った。同年秋、教皇使節ジョバンニ・フランチェスコ・グイディ・ディ・バーニョの邸宅での集まりで、デカルトは初めて公衆の面前で自身の哲学構想を明らかにした。そこで枢機卿ピエール・ド・ベリュールは、デカルトに異端審問の手の届かない場所で新たな哲学を著すよう強く勧めた。1628年、オランダ移住直前に、自身の方法論について考察した未完の著作『精神指導の規則』をラテン語で執筆した。

2.3. オランダでの活動

1628年、デカルトはオランダ共和国に移住した。彼はこの国が「孤独な隠れた生活」を送るのに適していると考えた。彼はハーグに到着し、自身の財産を全て売却して債券に投資し、生涯にわたる安定した収入を確保した。

1629年4月、彼はフランケル大学に入学し、アドリアーン・メティウスのもとで学んだ。翌年には「ポワトヴァン」という偽名でライデン大学に登録した。ライデン大学ではヤコブス・ゴリウスのもとで数学を、マルティン・ファン・デン・ホーフェのもとで天文学を学んだ。1630年10月には、彼のアイデアを盗用したとしてベークマンと決裂した。

オランダでの20年以上の滞在中、デカルトは頻繁に住所を変えながらも、彼の主要な著作をすべて執筆し、数学と哲学に革命をもたらした。彼はドルドレヒト(1628年)、フランケル(1629年)、アムステルダム(1629年-1630年)、ライデン(1630年)、アムステルダム(1630年-1632年)、デーフェンター(1632年-1634年)、アムステルダム(1634年-1635年)、ユトレヒト(1635年-1636年)、ライデン(1636年)、エグモント・アーン・デン・フーヴ(1636年-1638年)、サントポールト(1638年-1640年)、ライデン(1640年-1641年)、エンデヘースト(オーグストヘースト近郊の城)(1641年-1643年)、そして最後にエグモント・ビンネン(1643年-1649年)に長期間居住した。

この時期に、デカルトは自身の機械論的世界観を体系的に説明した『世界論』(『宇宙論』)を執筆した。しかし、1633年にガリレオ・ガリレイが地動説を唱えたことでローマの異端審問所から有罪判決を受けたことを知り、デカルトは『世界論』の公刊を断念した。

それでも1637年、彼はこの著作の一部を3つの試論として発表した。それらは「気象学」、「屈折光学」、「幾何学」であり、これらに序論として有名な『方法序説』を付した。この『方法序説』の中で、デカルトは知識が確固たる基礎の上に立つことを保証するための4つの思考規則を提示した。

「第一は、私が明証的に真であると認めない限り、いかなるものも真として受け入れないこと。すなわち、軽率さと偏見を注意深く避け、私の判断の中に、私の精神に明晰かつ判明に提示されるもの以外は何も含まないこと。」

『幾何学』では、ピエール・ド・フェルマーとの発見を応用し、後にデカルト幾何学として知られるようになる。

デカルトはその後も生涯にわたり数学と哲学に関する著作を発表し続けた。1641年には、形而上学の論文である『省察』(Meditationes de Prima Philosophiaメディタティオーネス・デ・プリマ・フィロソフィアラテン語)をラテン語で出版し、学者たちに向けて発表した。これは翌年に再版され、追加の反論と回答、そしてディネへの手紙が含まれた。1647年にはリュイヌ公爵によるフランス語訳が出版されたが、これはデカルトの監修なしに行われた可能性が高い。この著作には、6つの「反論と回答」が含まれている。

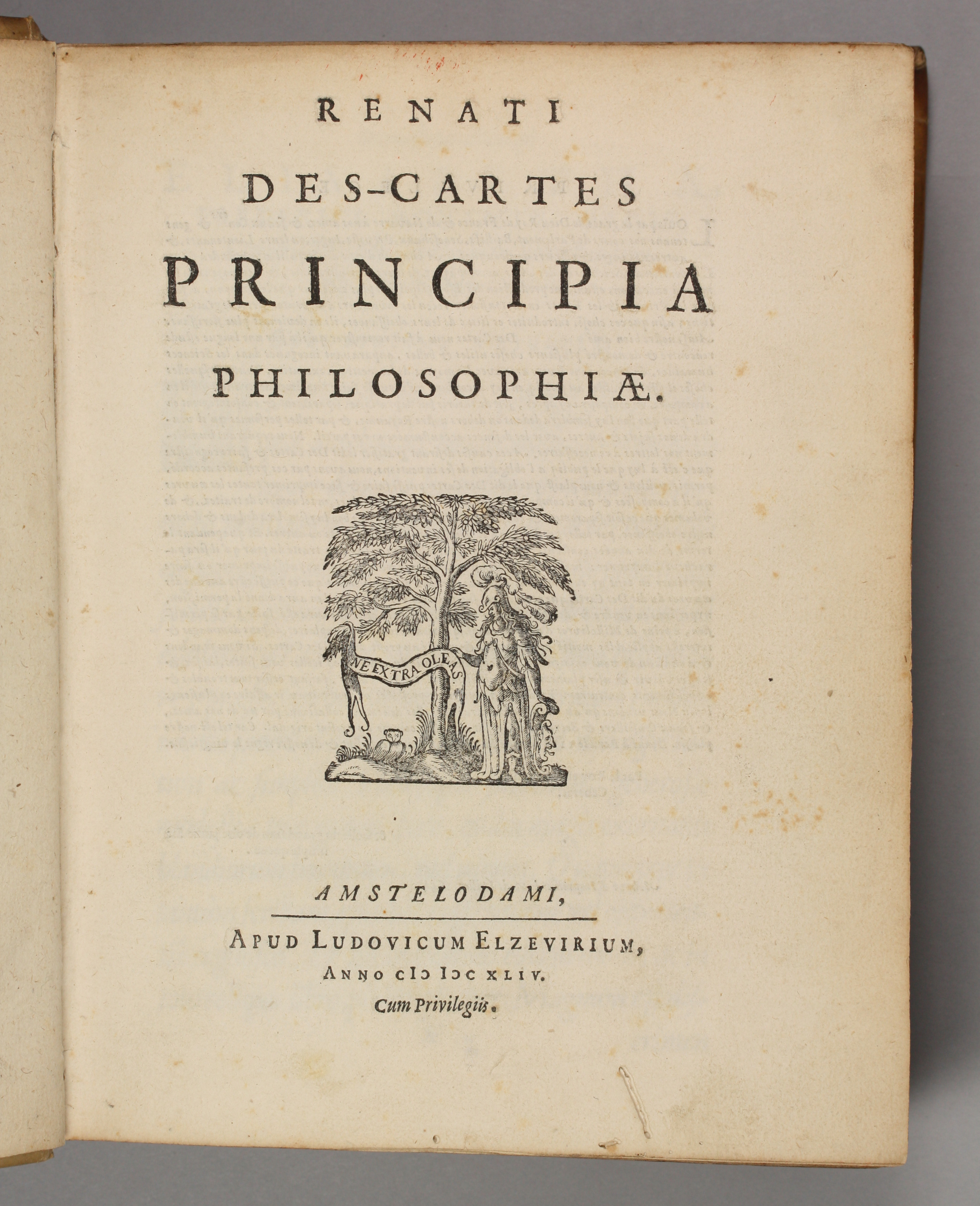

1644年には『哲学の原理』(Principia Philosophiaeプリンキピア・フィロソフィアエラテン語)を出版した。これは当初、大学で使われていたアリストテレス主義の教科書に代わるものとして意図されたもので、『方法序説』と『省察』の集大成のような著作であった。1643年、ユトレヒト大学でデカルト主義哲学が非難され、デカルトはハーグへの逃亡を余儀なくされ、エグモント・ビンネンに居を構えた。

1643年から1649年の間、デカルトはエグモント・ビンネンの宿屋で恋人と共に暮らした。彼はベルヘンの領主アンソニー・スタッドラー・ファン・ズルクと親しくなり、彼の邸宅と領地の設計にも関わった。また、数学者で測量士のディルク・レンブランツゾーン・ファン・ニーロップとも出会い、彼の知識に感銘を受け、コンスタンティン・ホイヘンスやフランス・ファン・スホーテンにも彼を紹介した。

クリスティア・マーサーは、デカルトがスペインの作家でローマ・カトリックの修道女アビラのテレサの影響を受けた可能性を指摘している。テレサは50年前に、知的成長における哲学的考察の役割に関する『魂の城』を出版していた。

デカルトはプファルツ公女エリーザベトと6年間にわたる書簡のやり取りを始めた。この書簡は主に倫理的、心理的な主題に特化しており、この書簡と関連して、1649年に『情念論』(Les Passions de l'âmeレ・パッション・ド・ラームフランス語)を出版し、公女に献呈した。1647年にはクロード・ピコ修道院長によって作成された『哲学原理』のフランス語訳が出版され、これもエリーザベト公女に献呈された。『哲学原理』のフランス語版序文で、デカルトは真の哲学を知恵を得る手段として称賛した。彼は知恵に到達するための4つの通常の源泉を挙げ、最後に、第一原因の探求からなる5番目の、より良く、より確実な方法があると述べた。

2.4. スウェーデンでの晩年と死

1649年までに、デカルトはヨーロッパで最も有名な哲学者、科学者の一人となっていた。同年、スウェーデン女王クリスティーナは彼を宮廷に招き、新しい科学アカデミーを組織し、愛に関する彼の思想を教えるよう依頼した。デカルトはこの招待を受け入れ、真冬の最中にスウェーデンへ移住した。クリスティーナ女王はデカルトの思想に強い関心を示し、彼を『情念論』の出版へと促した。

デカルトはピエール・シャニュの家に客として滞在し、ストックホルムのトレ・クローノル城から500メートルも離れていないヴェステルロングガータンに住んでいた。そこでシャニュとデカルトはトリチェリ式の水銀気圧計を用いて観測を行った。デカルトはブレーズ・パスカルに挑戦し、大気圧が天気予報に利用できるかを確認するため、ストックホルムで最初の気圧測定を行った。

デカルトはクリスティーナ女王の誕生日以降、週に3回、午前5時から彼女の寒くて隙間風の入る城で授業を行うことになった。しかし、1650年1月15日までに女王がデカルトと実際に会ったのはわずか4、5回であった。すぐに彼らは互いを好まないことが明らかになった。女王は彼の機械論哲学に関心がなく、デカルトも女王の古代ギリシア語や古代ギリシア文学への関心を共有しなかった。

1650年2月1日、デカルトは肺炎を患い、2月11日にシャニュの家で死去した。彼の死因はシャニュによれば肺炎であったが、クリスティーナの侍医ヨハン・ファン・ヴレンによれば胸膜炎であった。ファン・ヴレンはデカルトに瀉血治療を施すことを許されなかった。冬は穏やかであったが、1月後半はデカルト自身が記述するように厳しかった。しかし、この記述は「天気についてだけでなく、知的雰囲気に対するデカルトの見解でもあった」とされている。

アイケ・ピースはファン・ヴレン医師の手紙に基づいてこの説明に疑問を呈しているが、デカルトは彼の治療を拒否しており、その信憑性に対するさらなる議論が提起されている。2009年の著書で、ドイツの哲学者テオドール・エーベルトは、デカルトが彼の宗教的見解に反対するカトリック宣教師ジャック・ヴィオゲによって毒殺されたと主張している。エーベルトは、ルネ・デカルトの姪カトリーヌ・デカルトが、叔父が死の2日前に「聖体拝領」を受けた際に、毒殺行為に遠回しに言及した『哲学者M.デカルトの死に関する報告』(1693年)を証拠として挙げている。

デカルトの最後の言葉は「我が魂よ、汝は長く囚われの身であった。今こそ汝の牢獄を去り、この肉体の束縛を離れる時が来た。ならば、この別離を喜びと勇気をもって迎えよ!」と伝えられている。

カトリック教徒としてプロテスタント国家にいたため、彼はストックホルムのアドルフ・フレドリクス教会の墓地に埋葬された。そこには主に孤児が埋葬されていた。彼の原稿はシャニュの義弟であり、「デカルトを聖人に変えるべく、彼の書簡を選別的に切り貼りし、追加し、出版した熱心なカトリック教徒」であったクロード・クレルセリエの手に渡った。1663年、ローマ教皇アレクサンデル7世はデカルトの著作を『禁書目録』に載せた。

1666年、彼の死から16年後、遺体はフランスに運ばれ、サン=テティエンヌ=デュ=モン教会に埋葬された。1671年、ルイ14世はデカルト主義に関する全ての講義を禁止した。1792年の国民公会は彼の遺体をパンテオンに移送する計画を立てたが、1819年にサン=ジェルマン=デ=プレ教会に再埋葬された。この時、指一本と頭蓋骨が失われていた。彼のものとされる頭蓋骨はパリの人類博物館にあるが、2020年の研究では偽造の可能性も指摘されている。元の頭蓋骨はスウェーデンで分割され、個人収集家に渡された可能性があり、そのうちの一つはルンド大学に1691年に到着し、現在も保存されている。

3. 哲学上の貢献

デカルト哲学は、真理の探求における人間の理性と合理性の重要性を強調する点で画期的であった。彼は、一切の疑いを排除した確固たる基礎の上に知識を構築しようと試み、その過程で「我思う、故に我あり」という哲学の出発点を確立した。また、心身二元論や神の存在証明、倫理学、そして動物観に至るまで、多岐にわたる分野でその思想を展開し、後世の哲学に計り知れない影響を与えた。

3.1. 方法的懐疑とコギト

デカルトは、真理を探求するために、方法的懐疑という手法を用いた。これは、少しでも疑わしいものはすべて偽として排除し、一切の疑いを受け付けない確固たる原理に到達しようとするものである。この懐疑は、単なる懐疑論ではなく、真の知識の確固たる基礎を築くための方法論的なステップであった。彼は、建築において地盤を掘り起こして新しい建物を建てることに例え、疑いを「土壌」、新しい知識を「建物」と呼んだ。

まず、感覚によって得られる知識は、しばしば私たちを欺くため、信頼できないとされた。例えば、水に棒を入れると曲がって見えるように、感覚は錯覚を引き起こすことがある。さらに、夢と現実を区別する確固たる基準がないことから、自分が目覚めているという確信すらも疑われた。究極的には、悪しき霊(genius malignusゲニウス・マリグヌスラテン語)という仮説を立て、私たちが認識するすべてのものが、この悪しき霊によって欺かれている可能性さえも考慮した。

この徹底的な懐疑の過程で、デカルトは唯一疑いようのない真理に到達する。「私がこのように"すべては偽である"と考えている間、その私自身はなにものかでなければならない」という事実である。これが彼の哲学の出発点である「我思う、ゆえに我あり」(Cogito, ergo sumコギト・エルゴ・スムラテン語)である。この命題は、『方法序説』(1637年)でフランス語で「Je pense, donc je suisジュ・パンス・ドンク・ジュ・スイフランス語」と表現され、後に『哲学の原理』(1644年)でラテン語の「コギト・エルゴ・スム」として定式化された。この命題は、論理的な三段論法としてではなく、直感的な認識として理解されるべきだとされる。

デカルトは、この「我思う、故に我あり」という命題が明晰かつ判明に認識されることから、「自己の精神に明晰かつ判明に認知されるものは真である」という真理の一般規則(明晰判明の規則)を確立した。彼は、この命題が、私たちが存在を疑うこと自体が、疑う主体としての私たちの存在を証明していると結論付けた。

3.2. 心身二元論

デカルトの哲学の最も特徴的な教義の一つが、心身二元論である。彼は、精神(思惟する実体、res cogitansレス・コギタンスラテン語)と物質(延長する実体、res extensaレス・エクステンサラテン語)を明確に区別した。この二元論は、彼の神学的および物理学的見解に強く影響を受けている。

デカルトによれば、精神は思惟であり、延長を持たない非物質的なものである。一方、物質は延長を持ち、空間を占めるものである。彼は、両者が互いに独立して存在しうると考えた。例えば、彼は肉体なしに自己の精神が存在することを想像できると主張し、精神が肉体とは異なる実体であることを強調した。

しかし、この厳格な区別は、精神と物質がどのように相互作用するのかという心身問題を生じさせた。デカルトは、人間が精神と身体の結合体であると認識し、両者が密接に結びついていることを認めた。彼は、痛みや飢えといった感覚が、単に船乗りが船の損傷を知るように知性によって認識されるのではなく、身体と精神が深く混じり合っているからこそ感じられるのだと説明した。

この相互作用の問題に対し、デカルトは脳の奥にある松果腺(松果体)が、精神と身体をつなぐ接点であると仮説を立てた。彼は、感覚器官からの信号が動物精気(esprits animauxエスプリ・アニモーフランス語)と呼ばれる微細な液体を介して松果腺に伝わり、そこから精神に影響を与え、また精神の動きが松果腺を介して動物精気を動かし、身体の反応を引き起こすと説明した。この理論は、当時の自動人形に影響を受けているとされる。

デカルトの二元論は、当時のアリストテレス哲学が宇宙を目的論的に捉えていたのに対し、ケプラーやガリレイの新しい科学が「目的因」の役割を否定したことを支持する哲学的根拠を提供した。彼は物理的宇宙(延長する実体)から目的因を排除し、精神(思惟する実体)にその役割を限定することで、近代物理学の道を拓いた。同時に、これは魂の不死に関する宗教的信念の可能性も維持した。

デカルトは生得観念の理論を主張し、すべての人間は神のより高次の力によって知識を持って生まれてくると考えた。この生得観念の理論は、後に経験論の哲学者ジョン・ロックによって批判された。ロックは、すべての知識は経験を通じて獲得されると主張した。

3.3. 神の存在証明

デカルトは、自身の哲学体系において、神の存在証明を不可欠なものと考えた。これは、方法的懐疑によって一旦疑われた認識能力の信頼性を回復し、悪しき霊(genius malignusゲニウス・マリグヌスラテン語)のような欺く存在を否定し、誠実な神を見出すためであった。彼は主に3つの証明を提示している。

1. **観念の表現的実在性からの証明(第一証明)**

デカルトは、私たちの中に神という「無限で完全な存在」の観念があることを指摘する。この観念は、私たち有限で不完全な人間自身から生じることはできないと主張する。なぜなら、原因は結果よりも少なくとも同等に実在的でなければならないという「原因妥当性原理」があるからである。したがって、この無限で完全な神の観念は、実際に無限で完全な存在である神自身によって、私たちの心に刻み込まれたものでなければならないと結論付けた。これは、製作者が作品に商標を残すように、神が私たちの中に自身の観念を残したという「商標論証」とも呼ばれる。

2. **自己の存在保持からの証明(第二証明)**

デカルトは、自分自身が存在していること、そしてその存在が時間を通じて継続していることを考察する。彼は、自分自身が自己の存在を保持する力を持っているわけではないと認識する。もしそうであれば、自分自身をより完全な存在にすることができたはずだからである。したがって、自己の存在を保持し、創造した存在がなければならないと主張し、その存在こそが神であるとした。

3. **存在論的証明(第三証明)**

デカルトは、神の観念は、その本性上、存在を必然的に含むと主張する。彼は、三角形の内角の和が180度であることや、山の観念には谷の観念が必然的に伴うことと同様に、神という「最も完全な存在」の観念には、存在が必然的に含まれると論じた。存在しない完全な存在は矛盾であり、したがって神は必然的に存在すると結論付けた。この証明は、アンセルムス以来の存在論的証明の一種である。

これらの証明によって、デカルトは「欺く神」や「悪しき霊」の仮説を否定し、誠実な神の存在を確立した。誠実な神は人間を欺くはずがないため、これにより方法的懐疑によって一旦退けられていた人間の認識能力が再び信頼を取り戻すことになった。この結果、明晰判明の規則が確固たる信念をもって適用され、数学的・力学的知識が外部に実在を持つことが保証された。

しかし、デカルトの神は、彼の哲学体系にとって都合の良い存在であるという批判も存在する。ブレーズ・パスカルは『パンセ』の中で、「アブラハム、イサク、ヤコブの神。哲学者の神、科学者の神にあらず」と述べ、デカルトの神が単なる科学上の条件の一部であり、主体的に出会う信仰の対象ではないと批判した。

3.4. 倫理学と情念

デカルトにとって倫理学は、他の科学と同様に、形而上学に根ざす最も高尚で完璧な科学であった。彼は神の存在証明を行い、人間の自然における位置を探求し、心身二元論を定式化し、自由意志を擁護した。

デカルトは、人間が追求すべき善を探求する上で理性が十分であると明確に述べ、徳とは行動を導く正しい推論にあるとした。しかし、この推論の質は知識と精神状態に依存すると考えたため、完全な道徳哲学には身体の研究が含まれるべきだと述べた。この主題については、エリーザベト公女との書簡で議論され、その結果として『情念論』(1649年)が執筆された。この著作は、人間の心身プロセスと反応、特に感情や情念に関する研究を含んでいる。

『情念論』において、デカルトは当時の一般的な信念であった「動物精気」という概念を論じた。これは、脳と筋肉の間を神経系を介して循環する、軽くて動き回る流体であると信じられていた。この動物精気が人間の魂、すなわち情念に影響を与えるとされた。デカルトは、基本的な情念を「驚き」「愛」「憎しみ」「欲望」「喜び」「悲しみ」の6つに分類した。これらの情念は、元の動物精気の異なる組み合わせを表し、魂が特定の行動を欲したり、そうさせたりすると主張した。例えば、恐れは魂を動かして身体に反応を生じさせる情念であると論じた。

魂と身体の分離に関する彼の二元論的教義に沿って、彼は脳の一部が魂と身体をつなぐ役割を果たすと仮説を立て、松果腺をその接続点として特定した。デカルトは、信号が耳や目から動物精気を介して松果腺に伝わり、そこから精神に影響を与え、また精神の動きが松果腺を介して動物精気を動かし、身体の反応を引き起こすと説明した。この理論は、当時の自動人形に影響を受けているとされる。

デカルトは、外部の出来事に対する身体の自動的な反応に関する理論を進展させ、これは19世紀の反射理論に影響を与えた。彼は、触覚や音といった外部の動きが神経の末端に到達し、動物精気に影響を与えると主張した。例えば、火の熱が皮膚の一部に影響を与え、動物精気が中枢神経系を介して脳に到達し、それが筋肉に送り返されて手を火から遠ざけるという一連の反応を引き起こす。この一連の反応を通じて、身体の自動的な反応は思考プロセスを必要としない。

デカルトは、魂が科学的調査の対象となるべきだと信じた最初の科学者の一人であった。彼は、魂が神性であるという同時代の見解に異議を唱え、そのため宗教当局は彼の著書を危険視した。デカルトの著作は、感情に関する理論や、認知的評価がどのように情動プロセスに変換されるかの基礎を形成した。デカルトは、脳が働く機械に似ており、数学と力学がその複雑なプロセスを説明できると信じていた。20世紀には、アラン・チューリングがデカルトに触発されて数理生物学に基づいた計算機科学を発展させた。彼の反射に関する理論は、彼の死後200年以上経ってから、高度な生理学理論の基礎としても役立った。生理学者のイワン・パブロフはデカルトの熱烈な崇拝者であった。

『方法序説』の「第三部」において、デカルトは「備えのための道徳」(morale par provisionモラル・パール・プロヴィジオンフランス語)と呼ばれるいくつかの格律を立てた。これは、全般的な懐疑を遂行し、自己の思想を再構築する思索の最中も、不決断に陥らず、かつ幸福に生きるための指針であった。その3つの格律は以下の通りである。

1. 自国の法律や慣習に従い、幼い頃から親しんだ宗教を保持し続け、最も穏健で定評のある意見に従うこと。

2. たとえ疑わしい意見に従う場合でも、一度従うと決断したらその行動指針を固く保つこと。

3. 運命よりも自らに打ち克ち、世界の秩序よりも自らの欲望を変えるよう努めること。

ただし、これらの格律はあくまで哲学的探求の過程で従うべき一時的な生き方であり、最終的には自身の判断力によって正しい意見を発見することが望ましいとデカルトは断っている。

デカルトとゼノンはともに最高善を徳と同一視した。エピクロスにとって最高善は快楽であったが、デカルトは、実際にはこれがゼノンの教えと矛盾しないと述べた。なぜなら、徳は身体的な快楽よりも優れた精神的な快楽を生み出すからである。アリストテレスが幸福(エウダイモニア)は道徳的徳と、適度な富といった運命の善の両方に依存すると考えたことに対し、デカルトは運命が幸福に貢献することを否定しなかったが、それらは大部分が自己の制御外にあるのに対し、自己の精神は完全に自己の制御下にあると述べた。デカルトの道徳に関する著作は晩年に書かれたものであるが、それ以前の『方法序説』において、彼は全ての思想を疑う間に行動できるように3つの格律を採用した。これらは彼の「暫定的な道徳律」として知られている。

3.5. 宗教観と動物観

デカルトは自身を熱心なカトリック教徒であると考えており、『省察』の目的の一つはカトリック信仰を擁護することであったと主張した。彼は第三省察と第五省察で、慈悲深い神の存在を証明している。デカルトは、神が彼に機能する精神と感覚システムを与え、彼を欺くことを望まないため、感覚が提供する現実の記述を信頼した。この仮定から、デカルトは最終的に演繹と知覚に基づいて世界に関する知識を獲得する可能性を確立した。したがって、認識論に関して、デカルトは基礎付け主義や、理性が知識を得る唯一の信頼できる方法であるという考えに貢献したと言える。しかし、デカルトは理論を検証し、妥当性を確認するためには実験が必要であることも十分に認識していた。

しかし、同時代のブレーズ・パスカルはデカルトの見解を合理主義的で機械論的であるとみなし、「私はデカルトを許すことができない。彼の哲学全体において、デカルトは神を不要にしようと最善を尽くした。しかし、デカルトは神に、その高慢な指を鳴らして世界を動かすよう促すことを避けられなかった。その後、彼は神を必要としなかった」と理神論者であると非難した。一方、有力な同時代人であるマルティン・スクックは、デカルトが『省察』で無神論を明確に批判していたにもかかわらず、彼を無神論者であると非難した。カトリック教会は1663年に彼の著書を禁書とした。

デカルトはまた、外的世界懐疑論に対する反論も行った。彼は懐疑を、疑うためではなく、具体的で信頼できる情報、すなわち確実性を得るための手段として用いた。彼は、感覚的知覚は非自発的に彼のもとにやってくるものであり、彼が意図したものではないと主張した。それらは彼の感覚の外にあり、デカルトによれば、これは彼の精神の外に何かが存在することの証拠であり、したがって外的世界が存在することの証拠である。デカルトはさらに、外的世界にあるものは物質的であると主張する。なぜなら、神は彼に伝えられる観念に関して彼を欺くことはなく、神は彼にそのような観念が物質的なものによって引き起こされると信じる「傾向」を与えたからである。デカルトはまた、実体とは機能したり存在したりするのに何の助けも必要としないものであると信じている。デカルトは、真の「実体」は神だけであるとさらに説明する。しかし、精神は実体であり、機能するためには神だけを必要とする。精神は思惟する実体である。思惟する実体の手段は観念から生じる。

デカルトは神学的な問題からは距離を置き、自身の形而上学と神学的な正統性の間に矛盾がないことを示すことに限定した。彼は神学的な教義を形而上学的に証明しようとはしなかった。魂と身体が異なる実体であることを示すだけでは魂の不死を確立していないと批判された際、彼は「人間の理性の力を用いて、神の自由意志に依存する事柄を解決しようとはしない」と答えた。

デカルトは、動物には理性や知性がないと否定した。彼は、動物には感覚や知覚がないわけではないが、これらは機械論的に説明できると主張した。人間には魂や精神があり、痛みや不安を感じることができるのに対し、動物は魂を持たないため、痛みや不安を感じることができないと主張した。動物が苦痛の兆候を示したとしても、それは身体を損傷から守るためのものであり、彼らが苦しむために必要な生得的な状態は存在しないとした。

デカルトの見解は普遍的に受け入れられたわけではないが、ヨーロッパや北米で広く普及し、人間が動物を虐待しても許されるという風潮を助長した。動物が人間とは全く別個の存在であり、単なる機械であるという見解は、動物虐待を容認し、19世紀半ばまで法律や社会規範によって正当化された。チャールズ・ダーウィンの著作は、最終的にデカルトの動物観を覆すことになった。ダーウィンは、人間と他の種との連続性が、動物が苦しむ可能性を示唆していると主張した。

4. 数学上の貢献

デカルトの数学分野における業績は革新的であり、特に解析幾何学の創始は、後世の数学の発展に計り知れない影響を与えた。彼の数学的方法論は、代数学と幾何学を統合し、現代の数学表記法の基礎を築いた。

4.1. 解析幾何学

デカルトの最も永続的な遺産の一つは、代数学を用いて幾何学を記述するデカルト幾何学、すなわち解析幾何学の開発である。デカルト座標系は彼の名にちなんで名付けられている。彼は、知識体系において代数学に基本的な位置を与え、特に抽象的で未知の量に関する推論を自動化または機械化する方法としてそれを用いた最初の人であった。

ヨーロッパの数学者たちはこれまで、幾何学をより基本的な数学の形式とみなし、代数学の基礎としていた。ルカ・パチョーリ、ジェロラモ・カルダーノ、タルタリア、フェラーリといった数学者たちは、代数的規則に幾何学的証明を与えていた。3次以上の次数を持つ方程式は非現実的とみなされていた。なぜなら、立方体のような3次元の形式が現実の最大の次元を占めていたからである。デカルトは、抽象的な量であるa2が面積だけでなく長さを表すこともできると主張した。これは、2乗は面積を表すに違いないと主張したフランソワ・ヴィエタのような数学者の教えに反するものであった。デカルトはこの主題を深掘りしなかったが、ゴットフリート・ライプニッツに先駆けて、論理的原理と方法を象徴的に包含し、一般的な推論を機械化できる、より一般的な代数学の科学、すなわち「普遍数学」を構想した。

4.2. 表記法と法則

デカルトは、方程式における未知数をx、y、zで、既知数をa、b、cで表すという慣習を発明した。彼はまた、冪乗や指数を示すために上付き文字を使用する標準的な表記法を確立した。例えば、x2はxの2乗を示す。

また、彼のデカルトの符号法則は、多項式の正および負の根の数を決定するために一般的に使用される方法である。

4.3. 微分積分学の基礎

デカルトの数学的業績は、後にライプニッツとニュートンによって開発された微分積分学の基礎を提供した。彼らは接線問題に無限小微分積分学を適用し、それによって現代数学のその分野の発展を可能にした。

5. 科学上の貢献

デカルトは、自身の哲学を自然科学に応用し、物理学、光学、気象学など、多岐にわたる分野で革新的な理論と方法論を提示した。彼の科学的アプローチは、機械論的世界観の確立に大きく貢献し、後世の科学の発展に影響を与えた。

5.1. 物理学と力学

デカルトは、自然科学を発展させるために理性を用いることを強調した最初の思想家の一人としてしばしば評価される。彼にとって、哲学は全ての知識を包含する思惟の体系であり、フランス語訳者への手紙で次のように述べている。

「したがって、全ての哲学は一本の木のようなものであり、形而上学がその根、物理学がその幹、そして他の全ての科学がこの幹から生える枝であり、これらは主に3つ、すなわち医学、機械学、そして倫理学に還元される。道徳の科学とは、他の科学の完全な知識を前提とする、最高の、そして最も完璧なものであり、知恵の最後の段階であると私は理解している。」

デカルトの物理学への関心は、1618年に出会ったアマチュア科学者で数学者のイサーク・ベークマンに起因するとされる。ベークマンは、機械論哲学として知られる新しい思想の最前線にいた。この推論の基礎の上に、デカルトは機械的かつ幾何学的な物理学に関する多くの理論を構築した。彼らがブレダの市場に掲げられた数学の問題を解決しようとして出会ったと言われている。デカルトはベークマンに問題をオランダ語からフランス語に翻訳するよう依頼した。その後の会合で、ベークマンはデカルトを機械論的理論の微粒子論的アプローチに興味を持たせ、彼に自然への数学的アプローチに研究を捧げるよう説得した。1628年、ベークマンはまた、彼にガリレオの多くのアイデアを紹介した。彼らは共に自由落下、懸垂曲線、円錐曲線、流体静力学に取り組んだ。両者は、数学と物理学を完全に結びつける方法を創造する必要があると信じていた。

デカルトは『哲学の原理』(1644年)で宇宙に関する自身の見解を概説した。その中で彼は3つの運動の法則を記述している(ニュートン自身の運動の法則は後にデカルトの解説をモデルにした)。デカルトは「運動量」(quantitas motusクアンティタス・モトゥスラテン語)を大きさと速度の積と定義し、宇宙全体の総運動量が保存されると主張した。

「もしxがyの2倍の大きさで、半分の速さで動いているとすれば、それぞれに同じ量の運動がある。」

「[神は]物質を、その運動と共に創造した...単に物事をその成り行きに任せることによって、彼は...最初にそこに置いたのと同じ量の運動を保存している。」

デカルトは運動量保存の法則の初期の形式を発見した。彼は運動量が直線運動に関係すると考え、ガリレオが構想したような完全な円運動とは対照的であった。デカルトの発見は、質量を重さや大きさとは区別する概念がなく、速度ではなく速さが保存されると信じていたため、現代の運動量保存の法則とは見なされるべきではない。

デカルトの渦動説は、後にニュートンによって彼の万有引力の法則に有利なように拒否され、ニュートンの『自然哲学の数学的諸原理』の第2巻のほとんどは、彼の反論に充てられている。

5.2. 光学および気象学

デカルトは光学の分野にも貢献した。彼は幾何学的作図と屈折の法則(フランスではデカルトの法則、他ではスネルの法則としてより一般的に知られている)を用いることで、虹の角半径が42度であることを示した(すなわち、虹の端と太陽から虹の中心を通る光線が目のところでなす角が42°)。彼はまた、反射の法則を独自に発見し、彼の光学に関する論文がこの法則の最初の公表された言及であった。

『方法序説』には、デカルトが自身の気象学理論を論じた「気象学」という付録がある。彼はまず、元素が不完全に結合した小さな粒子で構成されており、その間に小さな空間が残されているという考えを提唱した。これらの空間は、さらに小さく、はるかに速い「微細物質」で満たされているとした。これらの粒子は、構成する元素によって異なっていた。例えば、デカルトは水の粒子は「小さなウナギのようで、互いに結合したり絡み合ったりしても、簡単に分離できないほど結びついたり絡み合ったりすることはない」と信じていた。対照的に、より固い物質を構成する粒子は、不規則な形状を生成するように構成されていた。粒子の大きさも重要であった。粒子が小さいほど、速く常に動くだけでなく、遅いがより大きな力を持つ大きな粒子によって容易に攪拌された。組み合わせや形状といった異なる性質が、温度など、物質の異なる二次的な性質を生み出した。この最初のアイデアが、デカルトの気象学理論の残りの部分の基礎となっている。

デカルトはアリストテレスの気象学理論のほとんどを否定したが、蒸気や放出物といったアリストテレスが使用した用語の一部は保持した。これらの「蒸気」は「地上の物質」から太陽によって空に引き上げられ、風を発生させるとした。デカルトはまた、落下する雲がその下の空気を押しやり、風を発生させると理論化した。落下する雲は雷も発生させる可能性がある。彼は、雲が別の雲の上に位置し、上層の雲の周りの空気が熱い場合、それが上層の雲の周りの蒸気を凝縮させ、粒子を落下させると理論化した。上層の雲から落下する粒子が下層の雲の粒子と衝突すると、雷が発生するとした。彼は自身の雷に関する理論を雪崩に関する理論と比較した。デカルトは、雪崩が引き起こす轟音は、熱せられて重くなった雪がその下の雪の上に落下することによって生じると信じていた。この理論は経験によって裏付けられた。「したがって、なぜ冬には夏よりも雷が少ないのかを理解できる。冬には、上層の雲を分解するのに十分な熱が到達しないからである。」

デカルトが持っていたもう一つの理論は稲妻の発生に関するものであった。デカルトは、稲妻は衝突する2つの雲の間に閉じ込められた放出物によって引き起こされると信じていた。彼は、これらの放出物が稲妻を発生させるのに適するためには、暑く乾燥した天気によって「微細で可燃性」にされる必要があると信じていた。雲が衝突すると、それらが発火し、稲妻が発生する。上層の雲が下層の雲よりも重い場合、雷も発生する。

デカルトはまた、雲は水滴と氷で構成されており、空気がそれらを支えきれなくなったときに雨が降ると信じていた。空気が雨滴を溶かすほど暖かくない場合は雪として降る。そして雹は、雲の滴が溶けてから、冷たい空気によって再び凍結したときに降るとした。

デカルトは気象学に関する自身の理論を裏付けるために数学や計器(当時存在しなかった)を使用せず、代わりに定性的推論を用いて仮説を導き出した。

6. 歴史的影響と評価

デカルトの思想は、近代哲学、科学、啓蒙主義、そして人間中心主義思想の発展に計り知れない影響を与えた。特に、人間理性の自律性確立への彼の貢献は、西洋思想の転換点となった。彼の哲学は、当時の人々や後世にどのように受け入れられ、どのような主要な批判に直面したのか、そして彼をめぐる論争も、その歴史的影響を理解する上で重要である。

6.1. 近代思想への影響

デカルトはしばしば近代西洋哲学の父と呼ばれ、そのアプローチは西洋哲学の進路を大きく変え、近代の基礎を築いたとされている。彼の著作の中でも、有名な方法的懐疑を定式化した『省察』の最初の2篇は、近代思想に最も大きな影響を与えた部分である。デカルト自身は、この革命的な転換の大きさを認識していなかったと主張されている。

「何が真実か」という議論から「何が確実であるか」という議論へと焦点を移すことで、デカルトは真理の権威ある保証者を神から人間へと移行させたと言える(デカルト自身は自身の洞察を神から受けたと主張したが)。伝統的な「真理」の概念が外部の権威を暗示するのに対し、「確実性」は個人の判断に依拠する。

人間中心主義的な革命において、人間は今や主体、行為主体、自律的な理性を持つ解放された存在へと高められた。これは近代の基礎を確立した革命的な一歩であり、その反響は今もなお感じられている。それは、キリスト教の啓示された真理と教会の教義からの人類の解放であり、人類が自らの法を定め、自らの立場を確立することであった。近代において、真理の保証者はもはや神ではなく、人間であり、各個人が自身の現実の「自己意識的な形成者であり保証者」となった。このようにして、各個人は、神に服従する子供ではなく、理性的な大人、主体、行為主体へと変貌した。この視点の変化は、キリスト教的な中世から近代への移行を特徴づけるものであり、他の分野でも予期されていたものが、デカルトによって哲学の分野で定式化された。

デカルトのこの人間中心的な視点は、人間の理性を自律的なものとして確立し、啓蒙主義が神と教会から解放される基礎を提供した。マルティン・ハイデガーによれば、デカルトの視点は、その後のあらゆる人類学の基礎ともなった。デカルトの哲学的革命は、現代の人間中心主義と主観主義のきっかけとなったと言われることもある。

6.2. 受容と批判

商業的には、『方法序説』はデカルトの生前に500部が単行本として出版され、そのうち200部は著者用に確保された。同様の運命を辿ったのは『省察』の唯一のフランス語版で、デカルトの死後も完売することはなかった。しかし、後者のラテン語版はヨーロッパの学術界で熱心に求められ、デカルトにとって商業的な成功を収めた。

デカルトは晩年には学術界でよく知られていたが、彼の著作を学校で教えることには論争があった。ユトレヒト大学の医学教授であったヘンリクス・レギウス(アンリ・ド・ロワ、1598年-1679年)は、デカルトの物理学を教えたことで、同大学の学長であったギスバート・ヴォエティウスから非難された。

哲学教授ジョン・コッティンガムによれば、デカルトの『省察』は「西洋哲学の主要な文献の一つ」とされている。コッティンガムは、『省察』がデカルトの著作の中で「最も広く研究されている」と述べている。

『エコノミスト』誌の元シニアエディターであり、『理性の夢』と『啓蒙の夢』の著者であるアンソニー・ゴットリーブによれば、デカルトとトマス・ホッブズが21世紀の第2の10年間においても議論され続けている理由の一つは、「科学の進歩は私たち自身と神の概念の理解に何を伴うのか?」や「政府は宗教的多様性にどのように対処すべきか?」といった問いに対して、彼らが依然として関連性のある何かを私たちに語りかけているからである。

2018年にタイラー・コーエンがアグネス・カラードに行ったインタビューで、カラードはデカルトが『省察』で行った思考実験について説明した。デカルトは、信じていることすべてを完全に、体系的に疑い、「何にたどり着くか」を見ることを奨励した。彼女は、「デカルトがたどり着いたのは、彼自身の心の中に築き上げることができる、ある種の真の真理である」と述べた。彼女は、ハムレットの独白(「人生と感情の本質についての瞑想」)がデカルトの思考実験に似ていると述べた。ハムレット/デカルトは「世界から離れて」おり、まるで自分自身の頭の中に「閉じ込められている」かのようであった。コーエンはカラードに、デカルトは思考実験を通じて実際に真理を見つけたのか、それともそれは単に「私たちがシミュレーションの中に生きているという現代の議論の初期バージョンであり、悪しき霊がベイズ推論ではなくシミュレーションである」に過ぎないのかと尋ねた。カラードは、この議論がデカルトに遡ることができることに同意し、デカルトがそれを反駁したと述べた。彼女は、デカルトの推論では、あなたは「最終的に神の心に戻る」ことになる、つまり「神が創造した宇宙」が「現実の世界」であると明確にした。「問題全体は、現実とつながっていることと、想像の産物であることについてである。もしあなたが神が創造した世界に住んでいるなら、神は現実のものを作り出すことができる。したがって、あなたは現実の世界に住んでいるのである。」

6.3. 論争

デカルトの薔薇十字団への加入については議論がある。彼のラテン語名の頭文字が、薔薇十字団員が広く使用していたR.C.という頭字語と関連付けられている。さらに、1619年にデカルトが移住したウルムは、薔薇十字運動の有名な国際的な中心地であった。ドイツを旅している間、彼はヨハネス・ファウルハーバーと出会った。ファウルハーバーは以前に兄弟団への個人的なコミットメントを表明していた。

デカルトは「世界市民ポリビウスの数学的宝庫」と題された著作を「世界中の学識ある人々、特にドイツの著名なB.R.C.(バラ十字の兄弟団)」に献呈した。この著作は未完であり、その出版は不確かである。

7. 著作

デカルトは、哲学、数学、科学の各分野で数多くの重要な著作を遺した。彼の代表作は、彼の思想体系を理解する上で不可欠なものである。

7.1. 主要著作

デカルトの主要な著作を時系列で以下に示す。

- 1618年** 『音楽提要』(Musicae Compendiumムジカエ・コンペンディウムラテン語)

- 音楽理論と音楽美学に関する論文で、デカルトは初期の協力者であるイサーク・ベークマンに献呈した(1618年執筆、1650年死後出版)。

- 1626年-1628年** 『精神指導の規則』(Regulae ad directionem ingeniiレグラエ・アド・ディレクティオーネム・インゲニイラテン語)

- 未完の著作。1684年にオランダ語訳で、1701年にラテン語原典で死後出版された。

- c. 1630年** 『固体の諸要素について』(De solidorum elementisデ・ソリドルム・エレメンティスラテン語)

- プラトン立体と3次元図形数の分類に関する著作。一部の学者からはオイラーの多面体定理の先駆けとされている。未出版で、1650年にストックホルムのデカルトの遺産の中から発見されたが、パリへ輸送中にセーヌ川での難破で3日間水浸しになり、1676年にライプニッツによって筆写された後、失われた。ライプニッツの写本も失われたが、1860年頃にハノーファーで再発見された。

- 1630年-1631年** 『自然の光による真理の探求』(La recherche de la vérité par la lumière naturelleラ・ルシェルシュ・ド・ラ・ヴェリテ・パール・ラ・ルミエール・ナチュレルフランス語)

- 未完の対話篇で、1701年に出版された。

- 1630年-1633年** 『世界論』(Le Mondeル・モンドフランス語)と『人間論』(L'Hommeロムフランス語)

- デカルトの自然哲学の最初の体系的提示。 『人間論』は1662年にラテン語訳で、『世界論』は1664年に死後出版された。

- 1637年** 『方法序説』(Discours de la méthodeディクール・ド・ラ・メトードフランス語)

- 『屈折光学』、『気象学』、『幾何学』という3つの試論への序論。

- 1637年** 『幾何学』(La Géométrieラ・ジオメトリーフランス語)

- デカルトの数学における主要な著作。

- 1641年** 『省察』(Meditationes de prima philosophiaメディタティオーネス・デ・プリマ・フィロソフィアラテン語)

- 『形而上学的な省察』としても知られる。ラテン語で書かれ、翌年に出版された第2版には追加の反論と回答、そしてディネへの手紙が含まれている。リュイヌ公爵によるフランス語訳は、おそらくデカルトの監修なしに1647年に出版された。6つの「反論と回答」が含まれる。

- 1644年** 『哲学の原理』(Principia Philosophiaeプリンキピア・フィロソフィアエラテン語)

- 当初、大学で使われていたアリストテレス主義の教科書に代わるものとしてデカルトが意図したラテン語の教科書。クロード・ピコによるフランス語訳『哲学の原理』(Principes de philosophieプランシープ・ド・フィロゾフィフランス語)は、デカルトの監修のもと、エリーザベト公女への献呈文とともに1647年に出版された。

- 1647年** 『ある広報文への注釈』(Notae in programmaノタエ・イン・プログランマラテン語)

- かつての弟子であるヘンリクス・レギウスへの反論。

- 1648年** 『人体の記述』(La description du corps humainラ・ディスクリプシオン・デュ・コール・ユマンフランス語)

- 1667年にクロード・クレルセリエによって死後出版された。

- 1648年** 『デカルトとブルマンとの対話』(Responsiones Renati Des Cartes...レスポンシオネス・レナティ・デス・カルテスラテン語)

- 1648年4月16日のデカルトとフランス・ブルマンとの質疑応答の記録。1895年に再発見され、1896年に初めて出版された。

- 1649年** 『情念論』(Les passions de l'âmeレ・パッション・ド・ラームフランス語)

- エリーザベト公女に献呈された。

- 1657年** 『書簡集』(Correspondanceコレスポンダンスフランス語)

- デカルトの文学遺産執行人クロード・クレルセリエによって出版された(3巻:1657年、1659年、1667年)。1667年の第3版が最も完全であったが、クレルセリエは数学に関する多くの資料を省略した。

2010年1月、これまで知られていなかったデカルトの手紙(1641年5月27日付)が、オランダの哲学者エリック=ヤン・ボスによってGoogle検索中に発見された。ボスは、ペンシルベニア州ハバフォードのハバフォード大学が所蔵する自筆原稿の要約の中にこの手紙が言及されているのを見つけた。同大学はこの手紙が未発表であることを知らなかった。これは過去25年間で発見されたデカルトの3番目の手紙であった。

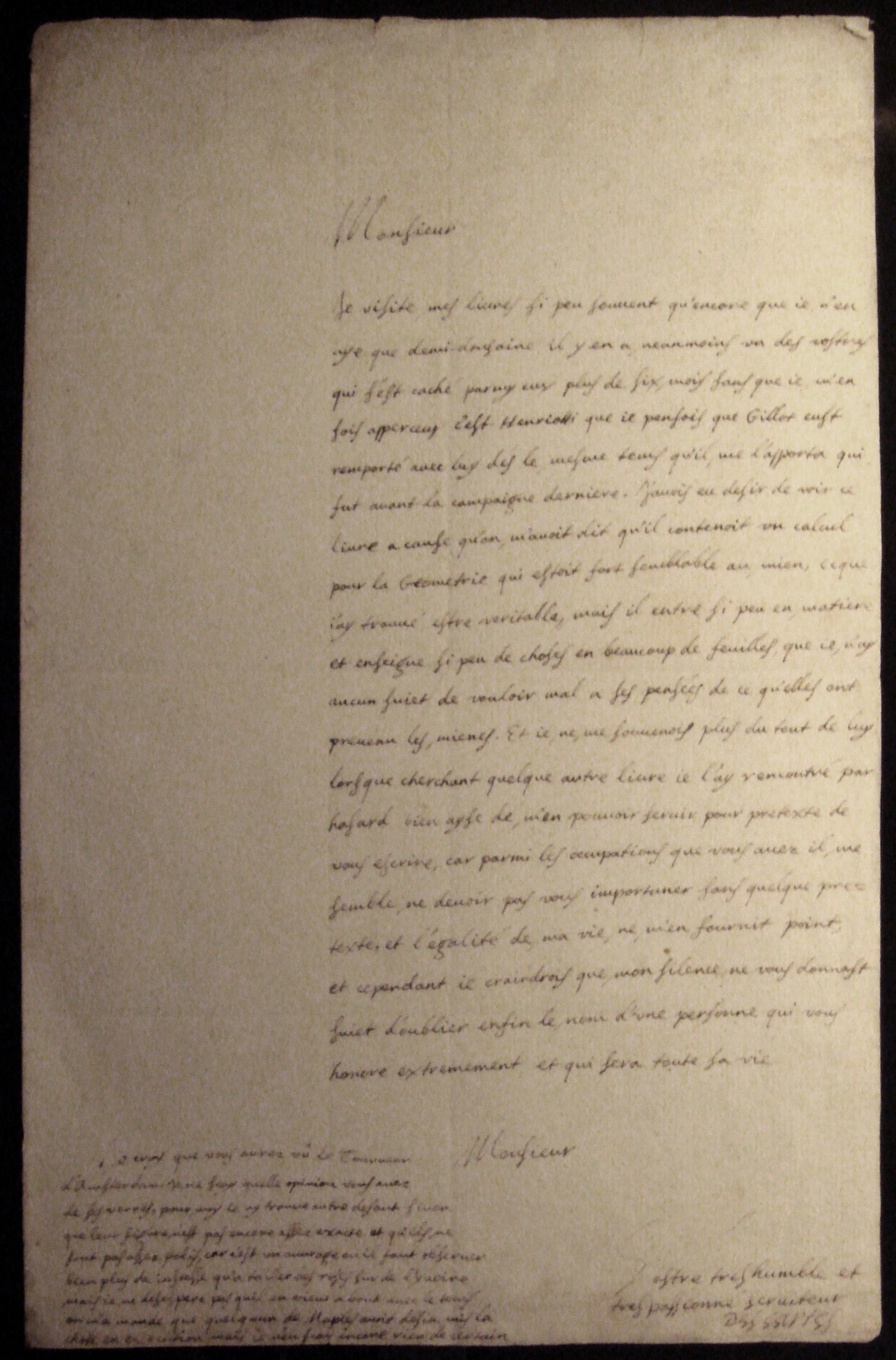

デカルトの手書きの手紙(1638年12月)

『哲学原理』(1644年)

8. 関連項目

- エーテル (物理)

- デーモン仮説

- デカルト主義

- デカルト劇場

- 合理主義哲学

- バールーフ・デ・スピノザ

- ゴットフリート・ライプニッツ

- ニコラス・マールブランシュ

- ブレーズ・パスカル

- デカルト派言語学

- ノーム・チョムスキー

- エドムント・フッサール

- 心身問題

- 実体二元論

- 心の哲学

- 理神論

- 自由意志

- 神の存在証明

- 解析幾何学

- デカルト座標

- ポール・ヴァレリー

- ルートヴィヒ・アンドレアス・フォイエルバッハ

- サミュエル・デ・マレ

- 虚数

- 3587 デカルト(小惑星)

- デカルト (月面クレーター)とデカルト高地(アポロ16号着陸地点)

- デカルト数

- デカルト賞

- デカルトの符号法則

- デカルト=ホイヘンス賞

- デカルトの定理(4つの接円)

- デカルトの総角欠陥に関する定理

- デカルトの葉線

- ルネ・デカルトにちなんで名付けられたものの一覧

- パリ・デカルト大学