1. 概要

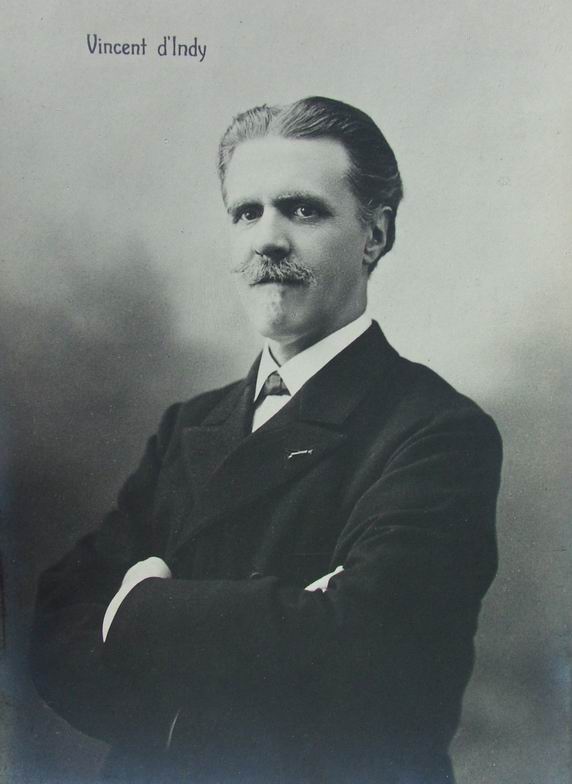

ポール・マリ・テオドール・ヴァンサン・ダンディ(Paul Marie Théodore Vincent d'Indyvɛsɑ dɛdiフランス語、1851年3月27日 - 1931年12月2日)は、フランスの作曲家、音楽教師、指揮者である。貴族の家系に生まれ、その生涯を通じてフランス音楽界に多大な影響を与えた。

彼は、セザール・フランクの献身的な弟子として音楽の道を志し、ドイツ音楽、特にリヒャルト・ワーグナーからの強い影響を受けながらも、独自の音楽様式を確立した。1894年にはシャルル・ボルド、アレクサンドル・ギルマンと共にスコラ・カントルムを共同設立し、フランス音楽教育の変革に尽力した。この学校は、伝統的な音楽技法の堅実な基礎を重視する教育理念に基づいていた。

しかし、ダンディのキャリアは彼の保守的な思想や政治的見解、特に反ユダヤ主義的傾向によっても特徴づけられる。彼はドレフュス事件において反ドレフュス派に与し、フランス祖国同盟に加入するなど、右翼的な思想を鮮明にした。このような排他的な態度は、フランス国民音楽協会における若い作曲家たちとの軋轢や、彼の教え子の一部からの批判にもつながった。

ダンディの作品は、今日ではコンサートで定期的に演奏されることは少ないものの、その音楽にはフランクの循環形式やワーグナーの影響が色濃く反映されつつ、民族音楽的要素や古楽への関心が融合している。代表作にはピアノと管弦楽のための「フランスの山人の歌による交響曲」や交響的変奏曲「イシュタル」などがある。また、彼は忘れ去られていた古楽の復興にも貢献し、クラウディオ・モンテヴェルディやアントニオ・ヴィヴァルディなどの作品を校訂・上演した。教育者としては、アルベール・ルーセル、アルベリク・マニャール、アーサー・オネゲル、ダリウス・ミヨーといった多くの著名な音楽家を育てた。

2. 生涯初期と教育

ヴァンサン・ダンディの幼少期から、音楽的才能の開花、そしてセザール・フランクとの出会いとパリ音楽院での学びを通じて、彼がいかにして作曲家の道を歩み始めたかについて詳述する。

2.1. 家族背景と幼少期

ヴァンサン・ダンディは1851年3月27日、フランスの首都パリで生まれた。彼の家系はアルデシュ県にルーツを持つ古くからの貴族であり、熱心な王党派でカトリックの信仰を持っていた。彼の曽祖父は政治家のジョゼフ・イザイエ・サン=タンジュ・ダンディである。

2.2. 初期音楽教育

ダンディは幼い頃から音楽的才能を示し、特にピアノのレッスンを早くから受けていた。ピアノはまず父方の祖母から手ほどきを受け、その後、著名な教師であるアントワーヌ・フランソワ・マルモンテルやルイ・ディエメに師事した。14歳からはアルベール・ラヴィニャックに和声学を学んだ。16歳の時、叔父がエクトル・ベルリオーズの管弦楽法に関する著書を彼に紹介したことが、作曲家を志す大きなきっかけとなった。彼は友人の教師であったセザール・フランクに自身のピアノ四重奏曲を送ったところ、フランクは彼の才能を認め、作曲家としての道を追求するよう勧めた。一族は彼に法学を学ぶことを望んでいたが、ダンディは音楽家になることを決意した。

2.3. パリ音楽院とセザール・フランク

1870年の普仏戦争に従軍後、1871年には音楽活動を再開し、パリ音楽院に入学した。彼はそこでセザール・フランクのオルガンクラスに在籍し、1875年まで師事した。フランクの下ではオルガンだけでなく、作曲法についても指導を受けた。ダンディはフランクの最も献身的な弟子の一人となり、1875年にはオルガンの一等賞を獲得した。フランクはドイツ音楽、特にヨハン・ゼバスティアン・バッハ、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン、リヒャルト・ワーグナーへの深い尊敬の念を抱いており、この思想はダンディに強く影響を与えた。当時、フランスでは愛国心が高まり、ドイツ音楽の影響を排除しようとする動きがあったため、フランクのこの姿勢は他の音楽家との間に軋轢を生むこともあった。

3. 初期キャリアと台頭

普仏戦争後の音楽活動再開から、ドイツ音楽、特にリヒャルト・ワーグナーとの出会い、そして初期の主要作品の発表に至るまでのダンディのキャリア形成について解説する。

3.1. 普仏戦争と初期の音楽活動

19歳だった1870年、ヴァンサン・ダンディは普仏戦争において国民衛兵として従軍した。しかし、戦争が終結するとすぐに音楽活動へと復帰した。彼は1875年にパリ音楽院を卒業した後、実践的な経験を積むため、シャトレ座のオーケストラで打楽器奏者として活動した。また、コンセール・コロンヌでは合唱指揮者も務めた。初期の作品として、ジュール・パスデルーが指揮するオーケストラの練習で演奏された「イタリア交響曲」があり、この作品はすでに知り合いであったジョルジュ・ビゼーやジュール・マスネから賞賛された。

3.2. ドイツ音楽との出会いとワーグナー

1873年の夏、ダンディはドイツを訪れ、そこでフランツ・リストやヨハネス・ブラームスといった著名な作曲家たちと出会った。1874年には、彼の序曲「ピッコロミニ」がパスデルーのコンサートで演奏され、バッハとベートーヴェンの作品の間に挟まれて披露された。この頃、彼は再従姉妹のイザベル・ド・パンペロンヌと結婚した。

1876年にはバイロイト祝祭劇場で開催されたリヒャルト・ワーグナーの楽劇「ニーベルングの指環」の初演に立ち会い、その音楽に深い感銘を受け、熱烈なワーグナー主義者へと変貌した。1882年にはワーグナーの「パルジファル」を聴いている。ダンディはワーグナーの音楽に傾倒する一方で、その「全ての英雄を酷使する大言壮語のヒステリー」を軽蔑し、自らのオペラ作品ではキリスト教的な愛と崇高な単純さを基盤に置こうと努めた。

3.3. 初期主要作品

ダンディの初期の主要作品には、1878年に初演された交響的バラード「魔法にかけられた森」がある。1883年には合唱作品「鐘の歌」を発表し、翌1884年には交響詩「サルビアの花」が初演された。この時期には「山の詩」(ピアノのための交響詩)も作曲されている。1887年にはトランペット、2本のフルート、弦楽四重奏のための「ニ長調組曲」が発表された。同年にはシャルル・ラムルーによるワーグナーの楽劇「ローエングリン」の合唱指揮者として携わった。彼の音楽劇「フェルヴァール」は1889年から1895年にかけて制作された。

4. 教育活動と関連機関

スコラ・カントルムの共同設立とその校長としての教育理念、そしてフランス国民音楽協会における彼の貢献と、その運営方針が引き起こした影響について掘り下げる。

4.1. スコラ・カントルムの設立

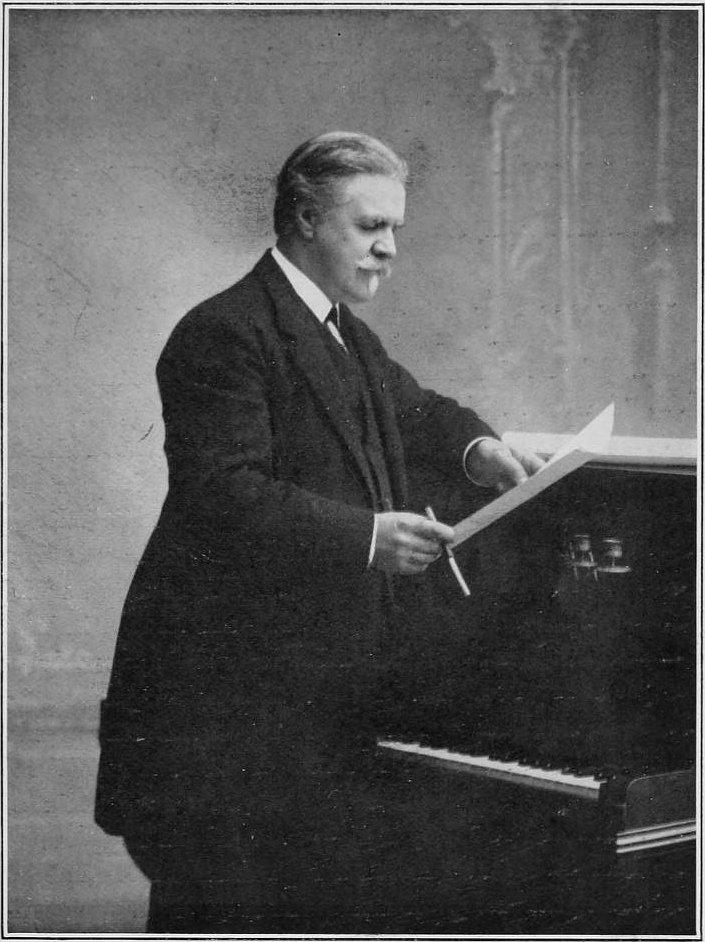

セザール・フランクとの学習に触発されつつも、当時のパリ音楽院の教育水準に不満を抱いていたダンディは、1894年にシャルル・ボルド、アレクサンドル・ギルマンと共にパリにスコラ・カントルムを設立した。当初、この学校は主に教会音楽の教授と研究を目的としていたが、1900年からはより一般的な音楽教育の場となった。ダンディは設立当初からこの学校で教鞭を執り、1904年には校長に就任し、終生その職を務めた。

4.2. 校長職と教育理念

スコラ・カントルムの校長として、ダンディは「堅実な技術の基礎を奨励し、独創性よりもそれを重視する」という教育哲学を掲げた。この学校の教育は、その技術的な厳格さで知られたが、一方で「卒業生の質はパリ音楽院の学生に比肩するものが少ない」という批判もあった。ダンディはスコラ・カントルムでの職務を維持しつつ、後にはパリ音楽院でも教え、私的な指導も行った。彼の音楽教育への影響は、「教条主義と政治的不寛容さの非難をはるかに上回る、フランス音楽に対する計り知れない広範な恩恵」をもたらしたと評価されている。彼の講義は『作曲法講義』(全3巻)としてまとめられ、音楽理論に大きな影響を与えた。

4.3. フランス国民音楽協会への影響

ダンディはフランス国民音楽協会の歴史において重要な役割を果たした。彼の師であるセザール・フランクは1871年の設立メンバーの一人であった。フランク同様、ダンディはドイツ音楽を深く敬愛しており、協会がフランス音楽と作曲家以外の作品を排除する方針に不満を抱いていた。彼は1885年に協会の共同書記に就任し、翌年にはフランス人作曲家のみとする規約を撤廃させることに成功した。これに対し、協会の創設者であるロマン・ビュシーヌとカミーユ・サン=サーンスは抗議のために辞任した。

フランクは協会の正式な会長職を固辞していたが、1890年に彼が死去すると、ダンディがそのポストを引き継いだ。しかし、ダンディの運営方針は、モーリス・ラヴェルに率いられた若い世代のフランス人作曲家たちを遠ざける結果となり、彼らは1910年に分派団体である独立音楽協会を設立した。この団体にはフランス国内外の若手作曲家たちが集まった。第一次世界大戦中、両組織の合併を促進しようと試みられた際、ダンディはより「進歩的」なガブリエル・フォーレに会長職を譲ったが、この計画は最終的に実現しなかった。

5. 音楽様式と主要作品

ダンディの音楽がセザール・フランクやリヒャルト・ワーグナーといった作曲家から受けた影響、その独特の様式、そして古楽復興への貢献、さらに彼の主要な作品群について概観する。

5.1. 作品の様式と特徴

ダンディの音楽は、セザール・フランク、リヒャルト・ワーグナー、そしてエクトル・ベルリオーズといった多様な作曲家からの影響を強く受けている。フランクの影響は彼の旋律の形態に、ワーグナーの影響はその展開に、そしてベルリオーズの影響は管弦楽法に顕著である。ダンディは「フランク楽派」の代表者の一人として、フランクの「循環形式」の手法を多用した。彼は堅固な「建築的形態」を追求し続け、特に器楽曲においてその傾向が顕著である。

彼の音楽には、フランス南部の高地地方であるセヴェンヌ地方の民謡や民族音楽的要素が取り入れられることがあり、これは「フランスの山人の歌による交響曲」に典型的に見られる。また、彼の作品には宗教的かつ神秘的な雰囲気と、写実的な要素が融合している。ダンディの管弦楽法は豊かで、色彩豊かな響きを特徴とする。

5.2. 古楽復興への貢献

ダンディは当時ほとんど忘れ去られていた古楽の復興に尽力した。彼はグレゴリオ聖歌の研究に取り組み、その価値を再認識させた。また、クラウディオ・モンテヴェルディのオペラ「ポッペアの戴冠」の独自の校訂版を作成するなど、バロック時代の作品を積極的に研究、復元、出版、上演した。ジャン=フィリップ・ラモーやクリストフ・ヴィリバルト・グルック、そしてヨハン・ゼバスティアン・バッハの音楽も彼の関心の対象であり、特にアントニオ・ヴィヴァルディのチェロと通奏低音のためのソナタ(作品14)をチェロ協奏曲として編曲し、1922年に出版するなど、その再評価に貢献した。

5.3. 主要作品概観

ダンディの作品は多岐にわたるジャンルに及んでいるが、現代のコンサートで定期的に演奏されるものは少ない。しかし、彼の最良の作品は、セザール・フランクやルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンへの敬意を超えて、彼自身の個性が強く表れている。

最もよく知られている作品は、ピアノと管弦楽のための「フランスの山人の歌による交響曲」(1886年)で、「セヴェンヌ交響曲」とも呼ばれる。もう一つの代表作は、主題が最後にようやく現れるという珍しい形式を持つ交響的変奏曲「イシュタル」(1896年)である。

その他の主要な管弦楽曲には、壮大な交響詩「山の夏の日」や、最初の妻の死に際して書かれた「思い出」などがある。室内楽曲については、「いくぶん学術的」と評されることもあるが、3曲の完成された弦楽四重奏曲を含む。オペラ作品では、1897年の「フェルヴァール」、1902年の「異邦人」がある。グレゴリオ聖歌の主題に基づいた音楽劇「聖クリストフの伝説」は1920年6月6日にパリ・オペラ座で初演された。他にピアノ曲や歌曲も多数残している。

6. 主要作品一覧

6.1. 歌劇

- 楡の木の下で私を待って(Attendez-moi sous l'ormeフランス語)(オペレッタ) 作品13

- 鐘の歌(Le chant de la clocheフランス語) 作品18

- フェルヴァール(Fervaalフランス語) 作品40

- 異邦人(L'Étrangerフランス語) 作品53

- 聖クリストフの伝説(La légende de Saint Christopheフランス語) 作品67

- シニイラの夢(Le rêve de Cinyrasフランス語) 作品80

6.2. 交響曲

- 交響曲第1番イ短調『イタリア』(Symphonie Italienneフランス語)(作品番号なし)

- フランスの山人の歌による交響曲(Symphonie sur un chant montagnard Françaisフランス語) 作品25

- 交響曲第2番変ロ長調 作品57

- 交響曲第3番ニ長調『小シンフォニア「ガリアの戦い」』(Sinfonia brevis de bello gallicoフランス語) 作品70

6.3. 管弦楽曲

- 交響的バラード『魔法にかけられた森』(La Foret Enchanteeフランス語) 作品8

- 交響詩『ヴァレンシュタイン』(Wallensteinフランス語) 作品12

- ヴィオラと管弦楽のための『歌』(Liedフランス語) 作品19

- 交響的伝説『サルビアの花』(Saugefleurieフランス語) 作品21

- カラデック組曲(Karadec Suiteフランス語) 作品34

- 旅の画集(Tableaux de Voyageフランス語) 作品36

- 交響的変奏曲『イスタール』(Istarフランス語) 作品42

- 劇音楽『メデー』(Medee, Suite d'Orchestreフランス語) 作品47

- コラール変奏曲(Choral Varieフランス語) 作品55

- 交響詩『山の夏の日』(Jour d'ete a la Montagneフランス語) 作品61

- 思い出(Souvenirsフランス語) 作品62

- 交響組曲『海辺の詩』(4曲)(Poeme des Rivagesフランス語) 作品77

- 地中海の二部作(Diptyque Mediterraneenフランス語) 作品87

6.4. 協奏曲

- ピアノ、フルート、チェロと弦楽のための協奏曲ロ短調 作品89

6.5. 室内楽曲

- 弦楽六重奏曲変ロ長調 作品92

- 弦楽四重奏曲第1番ニ長調 作品35

- 弦楽四重奏曲第2番ホ長調 作品45

- 弦楽四重奏曲第3番変ニ長調 作品96

- ピアノ四重奏曲イ短調 作品7

- ピアノ五重奏曲ト短調 作品81

- ピアノ三重奏曲第1番変ロ長調 作品29

- ピアノ三重奏曲第2番ト長調 作品98

- クラリネット、チェロ、ピアノのための三重奏曲

- 歌と踊り(ディヴェルティメント)(フルート、オーボエ、2クラリネット、2ファゴット、ホルン) 作品50

6.6. ピアノ曲

- 山の詩(Poème des montagnesフランス語) 作品15

- 旅の画集(Tableaux de Voyageフランス語) 作品33

- 主題と変奏、フーガと歌(Thème varié, fugue et chansonフランス語) 作品85

- フランスの古い輪舞の歌による幻想曲(Fantaisie sur un vieil air de ronde françaiseフランス語) 作品99

6.7. オルガン曲

- 小品(前奏曲)変ホ短調

6.8. 合唱曲

- 鐘の歌(Le chant de la clocheフランス語) 作品18(舞台版あり)

- 6つのフランス民謡 第1集 作品90

- 6つのフランス民謡 第2集 作品100

6.9. 歌曲

- 首領の騎行(Le cavalier errantフランス語) 作品11

- 海の歌(Chants de la merフランス語) 作品43

7. 私生活と晩年

ダンディの私生活における転機、特に最初の妻の死と再婚が彼の創作活動に与えた影響、晩年の政治的・社会的見解、そして指揮活動と最後の作品について述べる。

7.1. 家族と晩年の結婚

ダンディの最初の妻であるイザベル・ド・パンペロンヌは1905年に死去した。この出来事は作曲家の生活における安定した影響を失わせ、彼は「スコラ・カントルムへの政治的動機による攻撃にますます脆弱になり、フランスとドイツ両国における現代音楽の危険な退廃的傾向を懸念するようになった」と評される。創作意欲は一時的に減退したものの、第一次世界大戦後の1920年、彼はかなり年下のキャロリーヌ・ジャンソンと再婚した。この再婚は、彼の子供たちの反対を押し切って行われたが、評論家によっては「真の創造的再生をもたらし、晩年の10年間にわたる穏やかな地中海に触発された作品群に現れている」と評価された。彼はセヴェンヌ地方の城館を離れ、新妻と共にコート・ダジュールのアゲーに居を移し、作曲に専念した。

7.2. 政治的・社会的見解

ダンディは生涯を通じて保守的な思想を持ち、晩年にはその政治的・美的観念がますます反動的で教条的になった。彼は右翼的で反ユダヤ主義的な見解を持つようになった。特に、ドレフュス事件においては、反ドレフュス派の組織であるフランス祖国同盟に加入するなど、その政治的立場を明確にした。このような思想的偏向は、後の彼に対する批判の主要な根拠の一つとなる。

7.3. 指揮活動と晩年の作品

第一次世界大戦後、ダンディは指揮者としての活動を活発化させ、ヨーロッパ各地やアメリカ合衆国を巡る演奏旅行を行った。この時期に彼は第三の音楽劇「聖クリストフの伝説」を完成させた。この作品は「現代のリベラルな民主主義や資本主義的価値観に対立する、伝統的なカトリックの地域主義を称賛するもの」と評されている。晩年の作品には、「海岸の4つの詩」(Poème des Rivagesフランス語)、地中海の二部作(Diptyque Méditerranéenフランス語)、ピアノと室内アンサンブルのための協奏曲、弦楽四重奏曲第3番などがある。「海岸の4つの詩」の第2楽章「深い青の喜び」の導入部は、モーリス・ラヴェルの「ダフニスとクロエ」第2部の導入と酷似しており、ラヴェルの作品が1912年、ダンディの作品が1919年から1921年に完成されたことから、この類似性は興味深い話題となっている。1909年には、国民音楽協会の企画で、フランツ・ヨーゼフ・ハイドンの名によるメヌエットも作曲している。

ダンディは1931年12月2日、生地パリで80歳で死去し、モンパルナス墓地に埋葬された。

8. 遺産と評価

ヴァンサン・ダンディがフランス音楽史に残した功績と、その教条主義的・反ユダヤ主義的傾向が引き起こした批判と論争、そして彼が育てた著名な教え子たち、記念活動、そして著作物を通じての彼の遺産について考察する。

8.1. 歴史的評価

ヴァンサン・ダンディはフランス音楽史において重要な位置を占める人物である。彼の音楽は、その師であるセザール・フランクやリヒャルト・ワーグナーへの敬意が強く表れているため、彼の個性が覆い隠されてしまうという見方もある。しかし、特に南フランスを描写した彼の優れた管弦楽曲には、独自の魅力がある。彼は、フランク楽派の中心的指導者として、循環形式の普及や堅実な音楽技法の継承に貢献した。

8.2. 批判と論争

ダンディは、その教条主義的で排他的な態度、そして特に晩年の政治的偏向、反ユダヤ主義的傾向により、批判の対象となることもあった。彼のこれらの思想は、フランス国民音楽協会における若手作曲家たちとの軋轢や、彼が提唱した教育方針の一部への疑問符として、彼の遺産に複雑な影を落としている。エリック・サティのような一部の教え子は、ダンディの指導によって自らの音楽が「魅力を失い、退屈になった」と後に記している。

8.3. 著名な教え子

ダンディの教師としての影響力は「計り知れないほど広範」であり、フランス音楽に多大な恩恵をもたらした。彼の教えを受けた著名な弟子は数多く、フランス音楽界に大きな影響を与えた。

代表的な教え子には、アルベリク・マニャール、アルベール・ルーセル、ジョゼフ・カントルーブ(後にダンディの伝記を執筆)、セリア・トーラ、アーサー・オネゲル、ダリウス・ミヨーなどがいる。他にも、ピエール・カップドヴィエル、レオン・デストロワメゾン、デオダ・ド・セヴラック、ウジェーヌ・ラピエール、レーヴィ・マデトヤ、ロドルフ・マチュー、ヘレナ・ムンクテル、アフメト・アドナン・サイグン、アンヌ・テリエ・ラファイル、エミリアーナ・デ・スベルディア、冼星海らが彼の門下で学んだ。

また、意外な教え子としては、スコラ・カントルムで2年間のコースに登録したものの数ヶ月で退学したコール・ポーターや、3年間在籍したエリック・サティがいる。日本人の弟子もおり、陸軍軍楽隊長となった大沼哲、小松耕輔、近衛秀麿、高木東六などが挙げられる。フランクの亡き後、ギヨーム・ルクーはダンディの門下となり、ルクーが夭折した際には、ダンディが彼の未完のチェロソナタを補筆した。

8.4. 記念活動

カナダのモントリオールにある私立音楽学校ヴァンサン・ダンディ音楽学校は、作曲家の名にちなんで命名されている。また、1992年に発見された小惑星「11530 d'Indy」も彼にちなんで名付けられた。

8.5. 著作と出版物

ダンディの音楽に関する著作には、3巻からなる『作曲法講義』(Cours de composition musicaleフランス語)がある。これはスコラ・カントルムでの講義に基づいたもので、音楽理論に大きな影響を与えた。この著作は日本でも池内友次郎によって1941年から1943年にかけて全5冊で翻訳出版された。

また、彼は師であるセザール・フランクやルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンに関する研究書も執筆している。フランクに関する研究書は「現代フランスの伝記の中でも最も鮮やかで個性的」と評された。ベートーヴェンに関する研究書は1912年に出版され、彼がその巨匠に生涯を捧げた研究の深さを示している。このベートーヴェンに関する著作も、日本で冨士原清一や小松耕輔によって翻訳出版された。