1. 生い立ちと教育

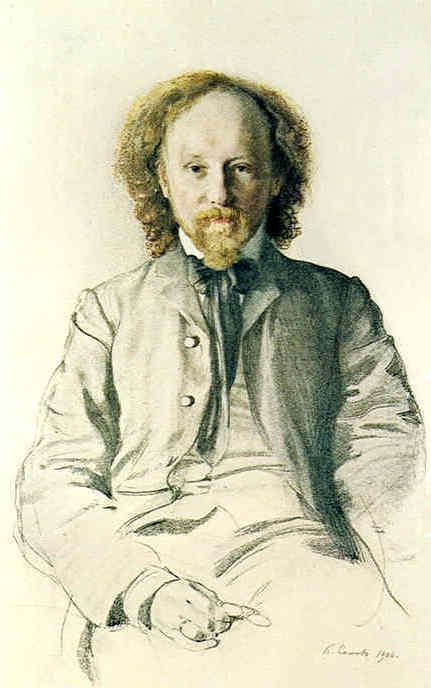

ヴャチェスラフ・イヴァーノフの初期の人生は、家族の環境と学術的な探求によって形成された。

1.1. 出生と家族背景

イヴァーノフは1866年2月28日(ユリウス暦2月16日)にモスクワで生まれた。彼は下級ロシア貴族の出身であり、公務員であった父を5歳の時に亡くした。その後、彼は深く信仰心の篤い母によってロシア正教会の教えの中で育てられた。

1.2. 教育と初期の思想的影響

イヴァーノフは第一モスクワ・ギムナジウムを金メダルで卒業し、モスクワ大学に進学して歴史学と哲学をポール・ヴィノグラドフに師事した。1886年にはベルリン大学へ移り、テオドール・モムゼンの下で古典学、ローマ法、経済学を学んだ。ドイツ帝国滞在中、彼はドイツロマン主義の詩と哲学、特にノヴァーリス、フリードリヒ・ヘルダーリン、そしてゲーテの作品に深く傾倒した。

しかし、イヴァーノフの最も情熱的な関心は、古代ギリシャのディオニュソス崇拝とバッカス祭におけるその儀式が、いかにして古代ギリシャ演劇の創造に繋がったかを研究することにあった。彼はローマで考古学の研究を続け、博士論文を完成させた。

2. 私生活と人間関係

イヴァーノフの私生活は、彼の知的・精神的探求と密接に結びついており、特に結婚と恋愛関係は彼の思想形成に大きな影響を与えた。

2.1. 初婚とリディア・ジノヴィエヴァ=アンニバルとの関係

1886年、イヴァーノフは幼なじみの親友アレクセイ・ドミトリエフスキーの妹であるダーリャ・ミハイロヴナ・ドミトリエフスカヤと結婚した。しかし、1893年に彼はリディア・ジノヴィエヴァ=アンニバルと出会う。リディアは裕福なアマチュア歌手、詩人、翻訳家であり、当時夫と別居中であった。リディアは17世紀のアフリカ系ロシア人将校で貴族のアブラム・ペトロヴィチ・ガンニバルの子孫であり、ロシアの国民的詩人であるアレクサンドル・プーシキンの遠縁でもあった。

フリードリヒ・ニーチェの哲学書を読み、その思想に深く傾倒していたイヴァーノフは、リディアとの間に相互の強い引力を感じた。彼はこの関係の始まりを「コロッセオでの嵐の夜」と詩的に表現し、タブーの儀式的打破と古代の宗教的熱情の再生として描写した。

1895年、イヴァーノフの妻と娘は彼と別居し、1896年4月15日にはリディアがイヴァーノフの次女を出産し、母と同じリディアと名付けられた。双方の配偶者はロシア正教会の教会法上の離婚を容易に認められたが、イヴァーノフとリディア・ジノヴィエヴァ=アンニバルは有責者とされ、ロシア正教会での結婚を禁じられた。当時よく用いられた方法として、イヴァーノフとリディアは古代ギリシャの宗教の衣装、特にディオニュソス崇拝を意図的に想起させる服装をまとい、1899年にリヴォルノでギリシャ正教会の儀式により密かに結婚した。

キリスト教の道徳観、特に姦通による関係の始まり、そして当時のロシア帝国のボヘミアン文学界の多くの人々がそうであったように、オープン・マリッジを選択したにもかかわらず、イヴァーノフは逆説的に「互いを通じて私たちは自分自身を発見した。それ以上に、私たちは神を見出したと言えるだろう」と後に回想している。

彼らはまずアテネに定住し、その後ジュネーヴへ移り、エジプトやパレスチナへの巡礼も行った。この時期、イヴァーノフは頻繁にイタリアを訪れ、ルネサンス美術を研究した。ロンバルディアとアルプス山脈の険しい自然は、彼の最初のソネットの主題となり、カトリック神秘主義者の中世詩に強く影響を受けていた。

2.2. 二度目の結婚

1907年にリディアが死去したことは、イヴァーノフにとって大きな打撃となった。その後、彼は神智学や心霊主義に傾倒し、リディアを死後の世界から呼び出せると主張する詐欺的な霊媒師に感情的にも経済的にも食い物にされた。しかし、イヴァーノフが亡き妻から、最初の結婚によるリディアの娘であるヴェラ・シュヴァルツァロンと結婚するよう命じられる夢を見た後、その霊媒師は去っていった。イヴァーノフは1913年の夏に23歳のヴェラと結婚した。彼らの息子ドミトリーは1912年に生まれていた。1920年にヴェラが30歳で亡くなったことは、彼の心を深く傷つけた。

2.3. 子女

イヴァーノフには、最初の結婚で生まれた娘と、リディア・ジノヴィエヴァ=アンニバルとの間に生まれた次女リディア、そしてヴェラ・シュヴァルツァロンとの間に生まれた息子ドミトリーがいた。

3. 知的・芸術的発展

ヴャチェスラフ・イヴァーノフの知的・芸術的発展は、多様な哲学的・宗教的影響、古典研究、そしてロシア象徴主義運動における彼の革新的な演劇理論によって特徴づけられる。

3.1. 哲学的・宗教的影響

イヴァーノフの哲学は、ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ、ドイツ観念論、スラヴ主義、ウラジーミル・ソロヴィヨフ、そしてフリードリヒ・ニーチェの影響下に形成された。彼はニーチェを「彼自身に反するキリスト教思想家」と解釈し、ニーチェの根本的に反キリスト教的な世界観に新約聖書の概念を適用した。イヴァーノフは、ソロヴィヨフと同様に、ニーチェの思想をキリスト教の枠内で理解しようと努めた。

3.2. 古典研究とディオニュソス崇拝

イヴァーノフは、20世紀初頭にローマと古代ギリシャのディオニュソス崇拝における精神的使命に関する見解を深めた。彼は自身のディオニュソス思想を論文『苦悩する神のヘレニズム宗教』(1904年)にまとめ、ニーチェの『悲劇の誕生』に倣い、文学全般、特に悲劇の芸術が古代ディオニュソス的神秘に根ざしていることを論じた。彼は、ディオニュソスをイエス・キリストのアバターとして解釈し、アポロン的とディオニュソス的の概念が普遍的な兄弟愛の概念の中で統合されうると考えた。これは、両者の根本的な違いを強調したニーチェの思想とは異なる解釈であった。

3.3. ロシア象徴主義と演劇理論

1903年にパリの短命なロシア大学でディオニュソス崇拝に関する一連の講義を行った際、ロシア象徴主義の詩人ヴァレリー・ブリューソフの注目を集めたイヴァーノフは、1905年にリディアと共にサンクトペテルブルクに凱旋した。彼らは外国の珍しい存在として大いに称賛され、タヴリーダ宮殿を見下ろす7階のアパート「塔」に文学サロン「イヴァーノフ水曜日」(「塔の上で」として知られる)を設立した。

ニコライ・ベルジャーエフはイヴァーノフについて、「彼は強烈な詩的想像力と、古典文献学およびギリシャ宗教に関する驚くべき知識を兼ね備えていた。彼は哲学者であり神学者であり、神智学者であり政治評論家でもあった。彼が新たな予期せぬ光を当てられない対象はなかった」と評した。

「塔」は1905年ロシア革命の最中、そして第一国会が通り向かいで開かれていた時期でさえ、ロシア詩の銀の時代で最も流行した文学サロンとなり、詩人(アレクサンドル・ブローク)、哲学者(ニコライ・ベルジャーエフ)、芸術家(コンスタンチン・ソモフ)、劇作家(フセヴォロド・メイエルホリド)らが頻繁に訪れた。イヴァーノフ夫妻はロシア象徴主義運動に絶大な影響を与え、その主要な教義は「塔」の尖塔のある家で形成された。

「塔」において、イヴァーノフはロシア象徴主義をヴァレリー・ブリューソフが意図したフランス象徴主義や「芸術のための芸術」という概念から根本的に転換させ、ギリシャ愛好主義、新古典主義、ドイツ愛好主義、そして特にリヒャルト・ワーグナーとフリードリヒ・ニーチェの現代ドイツ哲学と演劇理論へと導いた。イヴァーノフは、宗教的エクスタシーと哲学的エクスタシーの両方の意味で、大衆参加によるエクスタシー的な演劇の推進を支持した。

イヴァーノフは、演劇が芸術の中で最も強力な可能性を秘めており、ロシア正教会の典礼的機能を担い、キリスト教への信仰を失った社会に宗教的信仰を取り戻すことができると考えていた。彼は初期のエッセイで、「現代史において、普遍的で聖なる出来事が、神秘劇の舞台で縮小され純粋に象徴的な形で反映される光景に取って代わったドラマを見てみよう」と書いている。

フセヴォロド・メイエルホリドのような一部の者はイヴァーノフの思想を熱狂的に受け入れたが、他の者はより懐疑的であった。詩人アンドレイ・ベールイは、現代の階級闘争に分断された社会の現実が、どんなに真剣に採用されたとしても、仮面や衣装によって廃止されることはないと主張した。彼は、「私たちが寺院劇場に入り、白い服をまとい、バラの花束を冠し、神秘劇を演じ(そのテーマは常に同じ、神のような人間が運命と格闘する)、そして適切な瞬間に手を取り合って踊り始めると想像してみてください。読者よ、ほんの一瞬でもこの役割に身を置いてみてください。私たち全員、流行の貴婦人、新進気鋭の株式仲買人、労働者、そして国務院のメンバーが、犠牲の祭壇の周りを回ることになるのです。私たちの足取りやジェスチャーが一致すると期待するのは無理があります。階級闘争が存在する限り、このような美的民主化への訴えは奇妙です」と述べた。

イヴァーノフは、古代の宗教儀式、アテナイの悲劇、中世の神秘劇をモデルとした、新たなタイプの大衆演劇、彼が「集団的行動」と呼ぶものの創造を提案した。1904年に雑誌『ヴェシー』に掲載された仮面に関するエッセイ「詩人と群衆」の中で、イヴァーノフは詩人と大衆の間の古代の関係を復活させることを主張した。彼は『悲劇の誕生』とワーグナーの総合芸術作品の理論に触発され、ニーチェの分析をレフ・トルストイのキリスト教宗教運動と結びつけ、古代ディオニュソス劇と後のキリスト教神秘劇を結びつけることで、自身の提案に哲学的基礎を与えようとした。

イヴァーノフは、悲劇の主人公は個人としてではなく、根本的なディオニュソス的現実、「唯一の全人類的な私」の具現として現れると主張した。したがって、英雄の例を通じて、上演された神話は人々に「苦痛の全体的な統一」の感覚へのアクセスを与えるだろう。彼は演劇的幻想を拒否し、イヴァーノフの現代の典礼劇は、行動の再現(ミメーシス)ではなく、行動そのもの(プラクシス)を提供するとした。これは、舞台と観客席の分離を克服し、古代ギリシャのオルケストラに似た開放空間を採用し、俳優と観客の間の区分を廃止することで達成され、全員が神聖な儀式の共同創造者となることを目指した。イヴァーノフは、家具が「気まぐれとインスピレーションによって」配置されたホールでそのような上演を行うことを想像した。俳優は観客と混じり合い、仮面や衣装を配り、その後、ギリシャ合唱隊のように歌い踊りながら、集団的な即興がすべての参加者を共同体的な統一へと融合させるだろう。

3.4. 宗教的改宗と思想

第一次世界大戦、十月革命、ロシア内戦を経て、1924年にソビエト連邦からファシスト・イタリアへ亡命した後、イヴァーノフは1926年にロシア・ギリシャ・カトリック教会に改宗した。彼は以前、聖アウグスティヌスの改宗と比較するほど快楽主義的な生活を送っていた。

1926年3月17日、イヴァーノフは自身の英雄であるウラジーミル・ソロヴィヨフが作曲した再統一のための祈りを唱え、その後、ロシア正教会がカトリックと異なるすべての神学的原則を宣誓の下で正式に放棄した。1930年にシャルル・デュ・ボスに宛てたフランス語の公開書簡で自身の改宗を説明し、イヴァーノフは「信仰告白を唱え、その後、帰属の定式を述べたとき、私は生まれて初めて、文字通り正教会の信者であると感じた。洗礼以来私のものであった聖なる宝を完全に所有し、その喜びは何年もの間、増大する苦悩の感覚と、聖性と恩寵というこの生きた宝のもう半分から私が切り離されているという意識によって妨げられていた。まるで肺病患者のように、私は片肺で呼吸していたのだ」と回想した。

1937年のルシクムの新聞のインタビューで、イヴァーノフは、東西教会の分裂以前のラテン教会とビザンティン教会のキリスト教は「互いに補完し合う二つの原理」であったと主張した。彼は、フョードル・ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』と同様に、ロシア正教会が1917年以前のロシア文化の世俗化に効果的に対抗できなかったのは、固有の活動的な修道院の伝統が欠如していたためだと非難した。そしてイヴァーノフは、「教会は社会問題、芸術、文化、そしてあらゆる生活の分野に浸透しなければならない。ローマ・カトリック教会はそのような基準に合致しており、この教会に加わることで私は真に正教徒となる」と結論付けた。文学者のロバート・バードは、イヴァーノフがロシア・ギリシャ・カトリック教会への改宗を「ロシア正教の拒絶ではなく、その延長」と見なしていたことを確認している。この決定は、ある意味でウラジーミル・ソロヴィヨフの哲学によって運命づけられていた。

4. 文学活動と主要作品

ヴャチェスラフ・イヴァーノフの文学活動は、詩、戯曲、エッセイ、批評、そして翻訳と多岐にわたり、彼の深い学識と哲学的探求を反映している。

4.1. 詩

イヴァーノフの最初の詩集『導きの星』(Кормчие звёздыコルムチエ・ズヴョーズディロシア語)は1903年に出版された。これには10年前に書かれた多くの作品が含まれており、主要な批評家からはロシア象徴主義の新たな章として称賛された。彼の詩は、その超越的で計算された古風さからジョン・ミルトンやヴァシーリー・トレディアコフスキーの作品と比較された。文学者のロバート・バードによれば、イヴァーノフは同時代のT・S・エリオットと同様に、「多数の言語からのエピグラフを重用し、様々な文字で書かれた」一方で、「古典ギリシャ語の韻律と構文をロシア語の詩に移植する」実験を行い、「難解な古語や古代への深遠な言及」を楽しんだ。

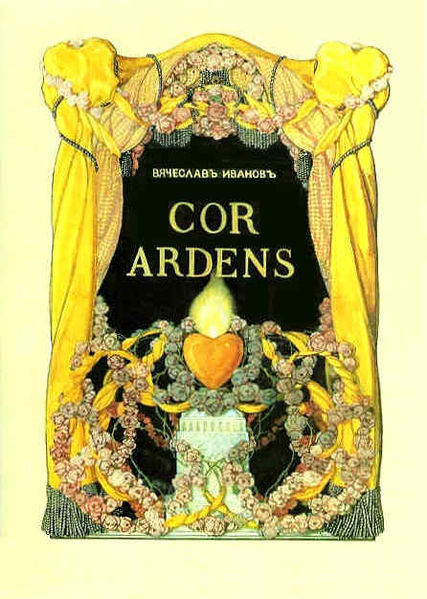

彼の主要な詩集には、『導きの星』(1903年)、『エロス』(1907年)、『Cor Ardens』(1911年-1912年)、『ネージュナヤ・タイナ』(1912年)、『ムラデンチェストヴォ』(1918年)、『ローマのソネット』(1925年)、『チェロヴェク』(1939年)、そして死後出版された『スヴェト・ヴェチェルニー』(1962年)がある。彼の詩は、教会スラヴ語から採られた難解な表現に満ちており、しばしば注釈を必要とする。

4.2. 戯曲と演劇理論

イヴァーノフは2つの戯曲『タンタロス』(1905年)と『プロメテウス』(1919年)を著した。これらはアイスキュロスの悲劇の劇的構造とギリシャ神話の主題を模倣しており、難解で古風な言葉で書かれていた。しかし、彼の作品以上に影響力があったのは、彼の未実現のユートピア的な演劇に関する思想であった。

彼は、アレクセイ・レミゾフ、フョードル・ソログープ、そしてゲオルギー・チュルコフの神秘的アナキズムの思想が、ロシア象徴主義の第二段階の一部であったと述べた。イヴァーノフは、仮面を通じて、悲劇の主人公は個人としてではなく、根本的なディオニュソス的現実、「唯一の全人類的な私」の具現として現れると主張した。彼は演劇的幻想を拒否し、現代の典礼劇は、行動の再現(ミメーシス)ではなく、行動そのもの(プラクシス)を提供するとした。これは、舞台と観客席の分離を克服し、古代ギリシャのオルケストラに似た開放空間を採用し、俳優と観客の間の区分を廃止することで達成され、全員が神聖な儀式の共同創造者となることを目指した。

4.3. エッセイと批評

イヴァーノフの批評的な著作や哲学的なエッセイは、彼の広範な学識と理論的探求を反映している。彼の主要な論文集には、『星を追って』(По звёздамポ・ズヴョーズダムロシア語)、『あぜと境界』(Борозды и межиボロズディ・イ・メジロシア語)、『祖国と宇宙』(Родное и вселенскоеロドノエ・イ・フセレンスコエロシア語)がある。彼は1936年に自身の象徴主義理論を改訂し、『Simbolismo』として再発行した。

4.4. 翻訳

イヴァーノフは、サッポー、アルカイオス、アイスキュロス、ペトラルカなど、古代およびルネサンス期の作家たちの作品をロシア語に翻訳した。彼の翻訳家としての才能は高く評価されており、特にラテン語の典雅な文章を同様に洗練された教会スラヴ語に巧みに変換する能力は、イエズス会のロシア使徒職やバチカンから切望された。聖書のテキストに加えて、イヴァーノフはイエスの聖心への連祷、ロレートの連祷、サルヴェ・レジーナ、イエズス会の誓願のテキスト、そしてリジューのテレーズへの祈りなど、他の祈りの教会スラヴ語訳も作成した。

5. 「塔」サロン

イヴァーノフがサンクトペテルブルクで主宰した文学サロン「塔」は、ロシア象徴主義運動に大きな影響を与え、多くの主要な文学者、哲学者、芸術家が集う中心地となった。

5.1. 設立と重要性

1905年、ヴャチェスラフ・イヴァーノフとリディア・ジノヴィエヴァ=アンニバルはサンクトペテルブルクに帰還し、タヴリーダ宮殿を見下ろす彼らの7階のアパートで文学サロン「イヴァーノフ水曜日」(通称「塔の上で」)を設立した。このサロンは、ロシア詩の銀の時代で最も流行した文学サロンとなり、ロシア象徴主義運動に絶大な影響を与えた。サロンの活動を通じて、象徴主義の主要な教義がこの尖塔のある家で形成された。

5.2. 主要人物と議論

「塔」には、詩人(アレクサンドル・ブローク、アンナ・アフマートヴァ)、哲学者(ニコライ・ベルジャーエフ)、芸術家(コンスタンチン・ソモフ)、劇作家(フセヴォロド・メイエルホリド)など、多くの重要な人物が頻繁に訪れた。ニコライ・ベルジャーエフはイヴァーノフについて、「彼は強烈な詩的想像力と、古典文献学およびギリシャ宗教に関する驚くべき知識を兼ね備えていた。彼は哲学者であり神学者であり、神智学者であり政治評論家でもあった。彼が新たな予期せぬ光を当てられない対象はなかった」と評した。

ニコライ・ゼルノフはイヴァーノフと「塔」での集まりについて、「彼は宗教、哲学、文学、政治を議論する知識人や芸術家を引き寄せた。彼らは音楽を聴き、詩の朗読に耳を傾けた。ベルジャーエフがこれらの集まりを主宰することが多かったが、主導権はイヴァーノフが握っていた。彼は最も多様な見解と信念を持つ人々を一つにまとめた人物だった。キリスト教徒と不可知論者、君主主義者と共和主義者、象徴主義者と新古典主義者、オカルト主義者と神秘的アナキスト。彼らは皆、独創的で大胆であり、刺激的な議論に何時間も費やす用意がある限り歓迎された」と記している。

イヴァーノフは詩人アンナ・アフマートヴァを発掘し、哲学者ニコライ・ベルジャーエフ、象徴主義詩人であり後にロシア正教会の殉教者となるマリア・スコブツォワ、そしてノーベル文学賞受賞詩人・小説家ボリス・パステルナークにとって非常に影響力のある教師であり指導者であった。アフマートヴァは、イヴァーノフが自分の詩を朗読する際にしばしば涙を流しながらも、後に文学サロンで同じ詩を「激しく批判した」ことを憤慨して回想し、決して彼を許すことはなかった。

「塔」での知的交流は、ロシア象徴主義の教義の社会的現れであった。マリア・スコブツォワは、後にパリで反共産主義の白系ロシア人亡命者として、そして先祖伝来の宗教的ルーツに戻った後、当時の「塔」における知識人たちの快楽主義的な雰囲気を思い出し、深く恥じた。彼女は、過去の自分と「塔」の同僚たちが、正教会の地方の農民の女性から多くのことを学べたはずだとしばしば表明した。スコブツォワは、「私たちは広大な国の真ん中に、まるで無人島にいるかのように暮らしていた。ロシアは非識字者であったが、私たちの社会環境には世界のあらゆる文化が凝縮されていた。ギリシャ語は暗唱され、フランスの象徴主義者を歓迎し、スカンジナビア文学を自分たちのものと考え、世界の哲学、神学、詩、歴史に精通していた。この意味で、私たちは宇宙の市民であり、人類の文化博物館の番人であった。これはローマ帝国の衰退期であった...私たちは知識人と民衆の間の亀裂に関する悲劇の最終幕を演じていた。私たちの向こうには、ロシア帝国の雪に覆われた砂漠、鎖に繋がれた国が広がっていた。その国は私たちの喜びも苦悩も知らず、その喜びも苦悩も私たちには何の影響も与えなかった」と詳述している。

しかし、ロバート・バードはより批判的ではない見方を示している。「名称にもかかわらず、ロシア象徴主義はフランス象徴主義(イヴァーノフによれば、『歴史的根拠も思想的根拠も共有していない』)よりも、ドイツロマン主義、そしてロシア詩の黄金時代に遥かに多くを負っていた。それは芸術運動というよりも、包括的な世界観であり、唯美主義に精神的基盤を与えようとする試みであった。ロシア象徴主義者たちは、過去の文明の洞察と成果を保存し、それを基盤として築き上げようとした。彼らは人間の創造性を連続体と見なし、時間的にも空間的にも遠い文明の芸術と文化における『象徴主義的』傾向を称賛した...象徴主義者の信念によれば、様々な知識分野と芸術分野の間の区分は人為的であった。詩は絵画、音楽、演劇だけでなく、哲学、心理学、宗教、神話とも密接に結びついていた。要するに、イヴァーノフの『塔』で行われた知的交流は、象徴主義の教義の社会的現れであった。」

1910年4月19日、フセヴォロド・メイエルホリドはコンスタンチン・バルモントによるペドロ・カルデロン・デ・ラ・バルカの『聖十字架の崇拝』の翻訳劇を、イヴァーノフのサンクトペテルブルクの自宅で上演した。当時のロシア文学界の最も重要な人物の多くが、その場に居合わせるか、劇に出演していた。

1912年2月18日、作家コンスタンチン・シュンネルベルクは、厳しく非合法であったロシア・ギリシャ・カトリック教会の司祭であるレオニード・フェオドロフ神父を、芸術的言葉愛好家協会の会合に連れて行き、イヴァーノフに紹介した。その後の会合で、イヴァーノフは自身の論文「象徴主義についての考察」の初期草稿を朗読し、アンドレイ・ベールイは自身の論文「象徴主義」を朗読した。フェオドロフは後に、「前者は非常に興味深く、後者は私たちの知識人の心に君臨する混沌の典型的な例であった...ヴャチェスラフ・イヴァーノフはカトリック教会の支持者であり、ビザンティン典礼に大きな関心を示した。しかし、彼や彼に似た多くの人々のローマへの共感は、美的で神秘的な性格の、かなり漠然とした、そして極めて気まぐれな幻想に基づいている」と回想している。

6. 後期生活と亡命

イヴァーノフの後期生活は、ロシア革命後の激動の時代からソビエト連邦からの亡命、そしてイタリアでの学術活動へと移り変わった。

6.1. 革命後のロシア

1920年、イヴァーノフはバクーに移り、バクー大学で古典文献学の教授を務めた。彼は学術研究に専念し、1923年に出版された論文『ディオニュソスと初期ディオニュソス主義』を完成させ、これにより文献学の博士号を取得した。新しいマルクス・レーニン主義政府はイヴァーノフとその家族のソビエト連邦からの亡命を認めなかったが、彼の元教え子であるアナトリー・ルナチャルスキーの影響により、1924年にようやく出国ビザが発給された。

6.2. イタリアへの亡命

アゼルバイジャンからイタリアへ渡ったイヴァーノフは、まずパヴィアに定住し、1926年から1934年までロシア文学の教授として勤務した。その後、フィレンツェ大学のロシア文学教授に選出されたが、ファシスト・イタリア政府はイヴァーノフがその職に就くことを認めなかった。1934年、イヴァーノフと彼の家族はローマに到着した。彼はこの出来事を1924年のソネット『レジーナ・ヴィアルム』で記念している。

イヴァーノフは後に難民となった理由を、「私は自由に生まれたが、そこ(ソビエト・ロシア)の沈黙は奴隷制の後味を残す」と説明した。このため、ロバート・バードによれば、「すべての主要なヨーロッパ言語に堪能であり、稀な広さと深さの学識を持つイヴァーノフは、戦間期に多くの国で起こった宗教的・文化的復興の代表者たちと連携した」。

6.3. イタリアでの学術キャリア

教会のスラヴ語、ロシア語、そしてロシア文学を教皇庁東方研究所で教える傍ら、イヴァーノフと彼の子供たちはロシア・ギリシャ・カトリック教会の東方典礼カトリック教会の信者として正式に迎え入れられた。

1931年、イヴァーノフの知的地位は、ベネデット・クローチェとの公開討論でキリスト教を擁護し成功を収めたことでさらに強化された。クローチェはこの討論のためにミラノから大勢の随行員を連れて来ていた。

1936年2月11日から、イヴァーノフはルシクムで教会スラヴ語、そして最終的には他の多くの科目の教授として火曜日に教え始めた。ルシクムはローマにあるビザンティン典礼の神学校であり、ピウス11世が1929年にソビエト連邦とロシア人ディアスポラにおける宣教活動のためにロシア・ギリシャ・カトリック教会の司祭を養成するために設立したロシア語集中学校であった。ルシクムでのイヴァーノフの教え子には、将来グルーニクの殉教者となるセオドア・ロムザ司教、そしてグラグの生存者であり回想録作家であるワルター・チシェク神父とピエトロ・レオーニ神父が含まれていた。

ルシクムでのイヴァーノフのロシア文学に関する講義は非常に難解であると見なされ、ロシア語を母語とする者、または言語学習において最も進んだ神学生のみが受講した。1939年から1940年にかけて、イヴァーノフはドストエフスキーの小説に関する一連の有名な講義を行い、1940年のロシアのクリスマスには、自身のキリスト教詩の中からイエス・キリストの降誕に関するいくつかの作品を朗読した。

元ルシクムの神学生であるグスタフ・ヴェッターによれば、イヴァーノフはかつて講義中にロシア象徴主義の主要な教義を二つの引用で要約した。一つ目はドイツの国民的詩人ゲーテの「Alles vergängliche ist nur ein Gleichnis」(「すべての儚いものは象徴にすぎない」)であった。二つ目の原理は、イヴァーノフによれば、人間の精神の上昇、「a realibus ad realiora」(「現実的なものからより現実的なものへ」)であった。グスタフ・ヴェッターは後にイヴァーノフの講義について、「これらの二つの原理は私の魂に刻み込まれた。象徴主義は私自身の思想において巨大な役割を果たすようになった」と回想している。

6.4. ヨーロッパでの知的活動

イヴァーノフはヨーロッパの知識人社会と活発に交流した。1931年には、ベネデット・クローチェとの公開討論でキリスト教を擁護し、西洋における彼の知的評価を大いに高めた。難民としての彼の親しい友人には、マルティン・ブーバー、イザヤ・バーリン卿、モーリス・ボウラ卿、シャルル・デュ・ボスらがいた。

ロバート・バードによれば、「亡命後、イヴァーノフは洗練されたドイツ語、イタリア語、フランス語で主要な雑誌にエッセイを執筆し、完璧なヨーロッパ人であることを証明した。彼の評判はロシアでの高さには及ばなかったものの、これらのエッセイは、マルティン・ブーバー、エルンスト・ロベルト・クルティウス、シャルル・デュ・ボス、ガブリエル・マルセル、ジョヴァンニ・パピーニを含む、高度に教養のある、しかし少数の崇拝者たちを惹きつけた」。

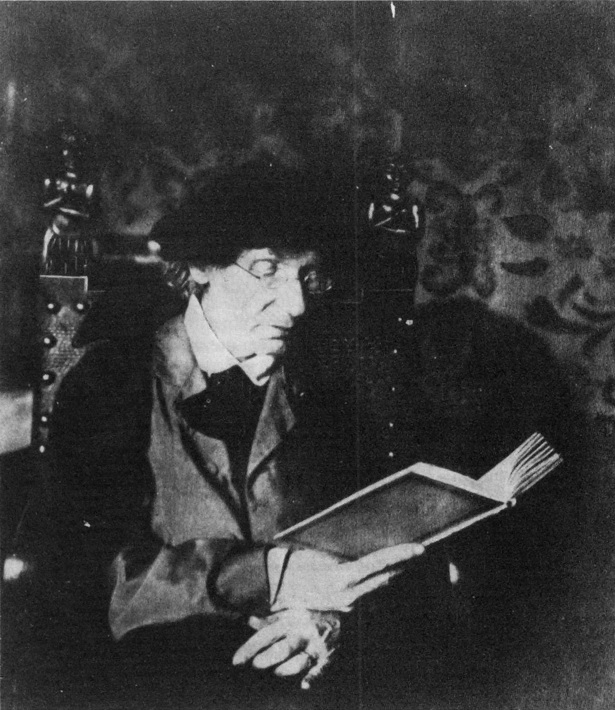

彼は詩人および学者として最期の日まで活動した。詩作のほか、神話を題材とした悲劇『タンタロス』と『プロメテウス』、いくつかの散文作品、主にギリシャ語とイタリア語の詩の翻訳、そして文学批評を著した。彼のローマでの年月は、『ローマのソネット』(1924年)と『ローマ日記』(1944年)を生み出した。

1944年の『ローマ日記』の中で、イヴァーノフは、ロシアとローマの典礼暦における伝統的な祝祭日、そして両伝統のキリスト教神学と精神的象徴を取り入れながら、第二次世界大戦中のローマでの暴力と混沌とした生活を考察する詩を作曲した。『ローマ日記』に収められた詩の写しは、サミズダートを通じて密かにソビエト連邦へと渡り、エウゲニア・ゲルツィクはそれを、イヴァーノフが彼の英雄ゲーテのように「老齢において...明晰さと知恵を達成する」という長年の希望の実現として受け入れた。

7. 死没

ヴャチェスラフ・イヴァーノフは、1949年7月16日午後3時にローマのアパートで短い病の後、死去した。彼は熱心なカトリック信者として亡くなったが、自身の詩的な英雄であるジョン・キーツとパーシー・ビッシュ・シェリーと共に非カトリック者墓地に埋葬されるよう手配していた。イヴァーノフは、同じくロシア人亡命者であるカール・ブリューロフやアレクサンドル・イヴァーノフの墓からそう遠くない場所に眠っている。

8. 遺産と評価

ヴャチェスラフ・イヴァーノフの死後、彼の作品と思想は再評価され、特定の分野や運動に大きな影響を与え続けている。

8.1. 死後の影響と再評価

イヴァーノフの死後、C・M・ボウラとイザヤ・バーリン卿(彼らは1946年にイヴァーノフと出会っていた)は、彼の著作を読むことを引き続き奨励した。両イギリス人の影響により、イヴァーノフのドストエフスキー研究書は1952年に『自由と悲劇的な生』として英訳出版された。イヴァーノフの最後の詩集『スヴェト・ヴェチェルニー』(「夕べの光」)は1962年に死後出版された。

ロバート・バードによれば、ヴャチェスラフ・イヴァーノフが家族と共に西側へ亡命した後、「ソビエト連邦では...彼の作品は何十年も再出版されず、それらを研究することは、完全に不可能ではないにしても、不適切となった。彼の名前は、革命以前の文学における他の、より『受け入れられる』潮流の注釈にすぎなくなった。しかし、ソビエト連邦の崩壊後、イヴァーノフは新たな関心の恩恵を受けた。彼の本は再出版され、彼は繰り返しエッセイ、モノグラフ、会議の主題となっている」。

特に共産主義の崩壊以来、イヴァーノフの出版された著作の中で最も広く流通しているものの一つは、ロシア正教会からロシア・ギリシャ・カトリック教会に改宗した後、ローマで書かれたキリスト教聖書に関する彼のロシア語の注釈書である。

教皇ヨハネ・パウロ2世は、イヴァーノフのローマとビザンティンのキリスト教がキリスト教世界の「二つの肺」を表すという比喩をしばしば引用し、彼の著作を称賛し参照した。

8.2. 批評的評価

ロバート・バードによれば、イヴァーノフの1926年のカトリックへの改宗と、「白系ロシア人亡命者とソビエト生活の主要な潮流から」自身を孤立させるという彼の決定は、後に「ほとんど聖人にも近いイメージ」を形成する一因となった。さらに、「1944年にイヴァーノフの詩的ミューズが遅れて再覚醒したことは、最終的に彼が何よりもまず、永遠に囚われ、歴史の中に場所を定義しようと奮闘する叙情詩人であり続けたことを雄弁に思い起こさせる」。

8.3. 特定分野・運動への影響

イヴァーノフの思想は、ロシア象徴主義、演劇理論、宗教思想など、特定の分野や運動に具体的な影響を与えた。イザヤ・バーリン卿は『ロシアの思想家たち』の中で、イワン・ツルゲーネフの後、「道徳的・社会的世界における自己の場所の探求は、イヴァーノフとバルモント、インノケンティー・アンネンスキー、ブロークの下で新古典主義の唯美主義者と象徴主義者が1890年代に反乱を起こすまで、ロシア文学の中心的な伝統として続いた。しかし、これらの運動は、その成果が輝かしいものであったとはいえ、有効な力としては長く続かなかった。そしてソビエト革命は、粗野で歪んだ功利主義的な形ではあるが、ヴィッサリオン・ベリンスキーの規範と芸術の社会的基準に戻った」と記している。

グスタフ・ヴェッターによれば、イヴァーノフはかつて講義中にロシア象徴主義の主要な教義を二つの引用で要約した。一つ目はドイツの国民的詩人ゲーテの「Alles vergängliche ist nur ein Gleichnis」(「すべての儚いものは象徴にすぎない」)であった。二つ目の原理は、イヴァーノフによれば、人間の精神の上昇、「a realibus ad realiora」(「現実的なものからより現実的なものへ」)であった。