1. 概要

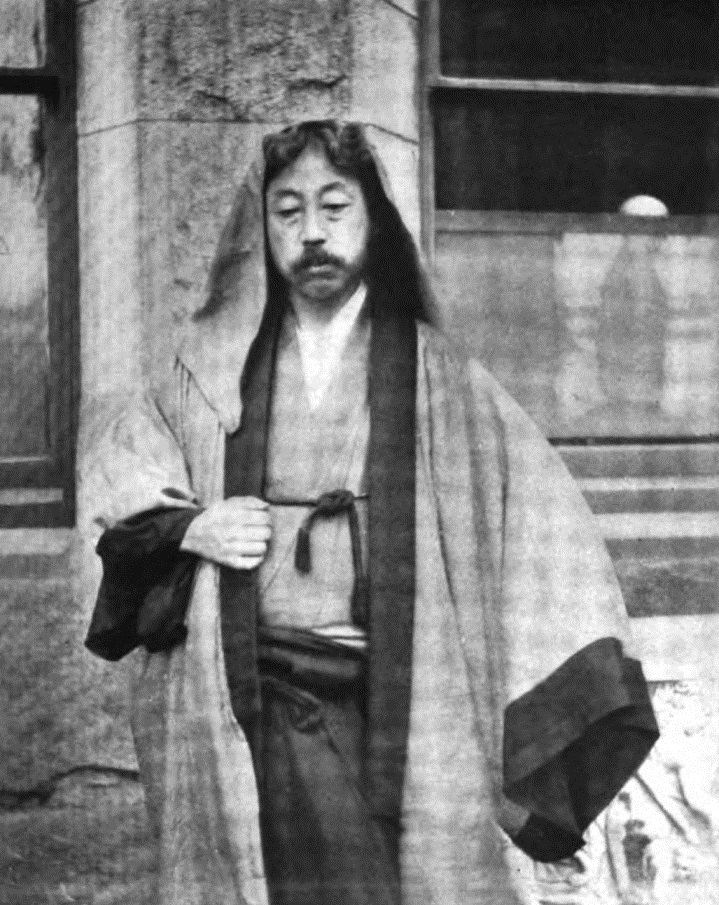

岡倉覚三(おかくら かくぞう、通称: 天心)は、文久2年(1863年)に生まれ、大正2年(1913年)に没した日本の思想家、文人、美術評論家です。明治維新期の改革の中で、日本の伝統的な芸術、慣習、信仰に対する批判的な評価を推進しました。特に、西洋中心主義を批判し、アジア文化の価値を強調する「汎アジア主義」的な思想を展開しました。彼の主要な業績には、東京美術学校(現在の東京芸術大学美術学部)の設立への貢献、日本美術院の創設、そして西洋に東洋文化を紹介した英文の著作群があります。中でも『茶の本』は、西洋における禅宗と芸術の関係を明確に解説した初期の著作として知られています。彼は東洋文化と西洋文化の架け橋となるべく国際的に活動しましたが、その思想は一部で日本の拡張主義を正当化するものと批判されることもありました。

2. 生涯と教育

岡倉覚三の生涯は、日本の近代化の波の中で、伝統文化の保存と国際的な文化交流に捧げられました。

2.1. 出生と成長背景

岡倉覚三は、文久2年12月26日(1863年2月14日)に、横浜市本町5丁目(現在の横浜市開港記念会館付近)で、福井藩の元武家で生糸貿易商に転じた岡倉勘右衛門の次男として生まれました。幼名は「角蔵」で、これは彼が生まれた商店の「角倉」に由来しますが、後に「覚三」(目覚めた少年)という漢字に改めました。

幼少期から、父親が横浜に開いた貿易商店「石川屋」を訪れる外国人客を通じて英語に親しんでいました。9歳の時、妹の蝶子を出産した母「この」が産褥熱で死去しました。その後、彼は長延寺に預けられ、そこで漢籍を学びました。同時に、横浜居留地で宣教師のジェームス・ハミルトン・バラが開いた英語塾(吉佐部郎塾)でも英語を学び、外国語に堪能になりましたが、漢字の読み書きは苦手でした。そのため、父親は彼に西洋文化と並行して、寺で伝統的な日本語を学ばせました。

1871年の廃藩置県に伴い石川屋が廃業し、父親が東京で旅館を始めたため、一家は東京に移転しました。彼の弟である岡倉由三郎は後に著名な英語学者となりました。

2.2. 学業と師

1873年(明治6年)、官立東京外国語学校(現在の東京外国語大学)に入学しました。1875年(明治8年)には東京開成学校(1877年に東京大学に改編)に入学し、政治学と理財学を学びました。この名門校で、彼はハーバード大学出身の美術史家アーネスト・フェノロサと出会い、その指導を受けました。英語が得意だったことから、フェノロサの助手を務め、彼の美術品収集を手伝いました。

16歳で大岡忠相の末裔である基子と結婚しました。1882年(明治15年)には専修学校(現在の専修大学)の教官となり、学校の創立期における発展に貢献し、学生たちを鼓舞しました。この専修学校での活躍は、彼が文部省専門学務局内記課に勤務していた時期と重なります。また、専修学校での師弟関係を通じて、浦敬一は岡倉と出会い、その指導が生涯に決定的な影響を与えました。

3. 経歴と活動

岡倉覚三は、日本の美術教育の近代化、伝統美術の保存と振興、そして国際的な文化交流に多大な貢献をしました。

3.1. 美術教育と機関設立

1886年(明治19年)、岡倉は文部省の音楽取調掛となり、後に帝国美術委員会の委員に任命され、西洋の美術を研究するために欧米へ派遣されました。ヨーロッパとアメリカからの帰国後、1887年(明治20年)に東京美術学校(現在の東京芸術大学美術学部)の設立に尽力し、翌1888年(明治21年)には初代校長に就任しました。当時の彼は27歳で、この時期が最も精力的に活動していました。

この新しい美術学校は、伝統主義者の「生気のない保守主義」や、明治初期の愛好家が奨励した「同様に無感動な西洋美術の模倣」に対する「最初の真剣な反動」を代表するものでした。岡倉は西洋美術のより共感できる側面に限定し、学校教育や新刊の美術雑誌『国華』を通じて、古代および日本の固有の芸術を復興させ、その理想を尊重し、可能性を探求しました。

しかし、1897年(明治30年)に欧州の教育方法が学校のカリキュラムでますます重視される方針が明確になると、彼は校長を辞任しました。半年後、彼は橋本雅邦、横山大観、菱田春草、下村観山、西郷孤月、そして他の37人の主要な芸術家と共に日本美術院を設立し、西洋美術を取り入れつつも日本の国民的感性を損なわないという自身の理念を追求しました。

3.2. 日本美術の保存と振興

岡倉は、明治維新後に神道を国教とする動きの中で仏教を排斥しようとした廃仏毀釈運動に反対しました。彼はアーネスト・フェノロサと共に、損傷した仏教寺院、仏像、仏典の修復に尽力しました。また、日本の伝統的な技法で描かれた絵画、すなわち日本画の価値を再評価し、その保存と振興に貢献しました。

彼は、日本の文化遺産を保存する必要性を認識しており、日本の美学を近代化する上で重要な役割を果たしました。このため、彼は明治維新以降の日本の近代化期における主要な改革者の一人として位置づけられています。

3.3. 国際活動と交流

岡倉は、国際的な感覚を持つ著名な都市人でした。彼の主要な著作はすべて英語で書かれています。彼は日本の伝統芸術を研究し、ヨーロッパ、アメリカ、中国を旅し、インドには2年間滞在しました。インドではスワミ・ヴィヴェーカーナンダやラビンドラナート・タゴールと対話し、交流を深めました。

岡倉は、近代世界における東洋文化の重要性を強調し、当時の西洋文化が支配的であった芸術や文学の分野に、東洋の思想と美学の影響をもたらそうと試みました。1903年には、ロンドンのジョン・マレー社から『東洋の理想』を刊行しました。

3.4. ボストン美術館での活動

1906年(明治39年)、岡倉はウィリアム・スタージス・ビゲローの招きを受けてボストン美術館に迎えられ、1910年(明治43年)には同美術館の中国・日本美術部長に就任しました。この後、彼は美術館の美術品を収集するため、日本とボストンを頻繁に往復するようになりました。

ボストン美術館での彼の活動は、東洋美術品の収集と展示企画に及び、西洋における東洋美術の理解と評価を高める上で重要な役割を果たしました。彼の教え子の一人には、後に東洋美術研究者となるラングドン・ウォーナーがいます。

4. 思想と著作

岡倉覚三の思想は、東洋文化の独自性と普遍性を強調し、西洋中心主義的な視点に鋭い批判を投げかけました。彼の著作は、これらの哲学的な見解を体系的に提示しています。

4.1. 主要著作

岡倉の代表的な著作は、いずれも英語で書かれ、西洋世界に東洋の思想と芸術を紹介する上で大きな影響を与えました。

4.1.1. 『東洋の理想』

1903年(明治36年)に刊行された『東洋の理想』(The Ideals of the East with Special Reference to the Art of Japan英語)は、日露戦争前夜に出版されました。この著作は、その冒頭の一文「アジアは一つである」(Asia is one.英語)で特に有名です。彼はこの中で、ヒマラヤ山脈が二つの偉大な文明、すなわち孔子の共産主義を奉じる中国文明と、ヴェーダの個人主義を奉じるインド文明を分断しつつも、アジア全体には「究極的かつ普遍的なものへの愛」という共通の精神的統一性があると主張しました。これは、アジアが世界の主要な宗教を生み出し、地中海やバルト海沿岸の「特殊なものに執着し、人生の目的ではなく手段を探求する」海洋民族とは異なることを強調しています。

4.1.2. 『日本の覚醒』

1904年(明治37年)に刊行された『日本の覚醒』(The Awakening of Japan英語)の中で、岡倉は「西洋の栄光はアジアの屈辱である」と主張しました。これは汎アジア主義の初期の表現の一つとされています。この著作では、日本の急速な近代化がアジア全体で普遍的に歓迎されているわけではないことにも言及しています。「我々はアジア文明よりも欧州文明と同一視することに熱心になりすぎたため、大陸の隣人たちは我々を裏切り者、いや、白人による災厄そのものの具現と見なしている」と述べています。

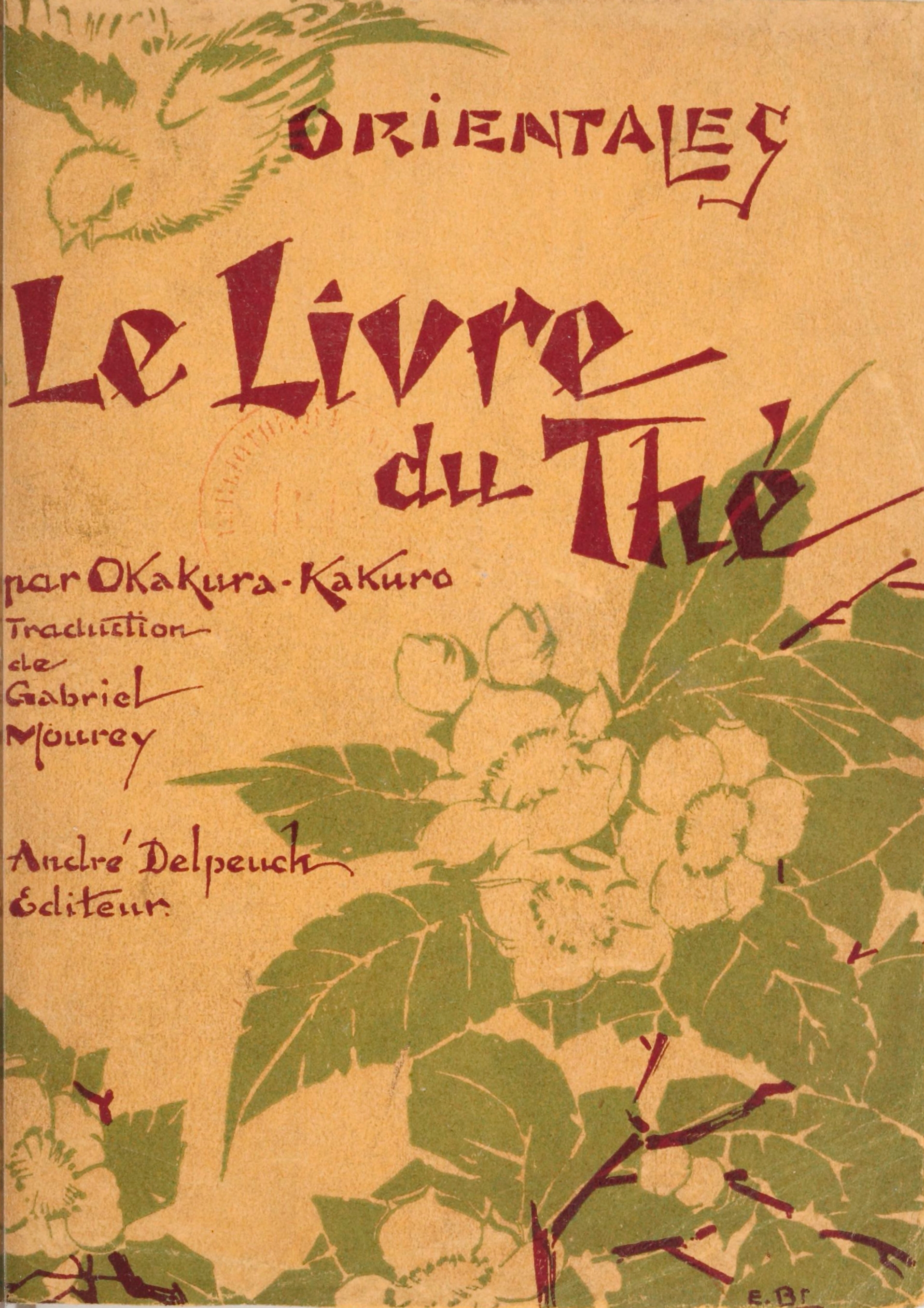

4.1.3. 『茶の本』

1906年(明治39年)に刊行された『茶の本』(The Book of Tea英語)は、「禅宗とその芸術との関係を英語で明確に解説した最も初期の著作」と評されています。岡倉は「茶は単なる飲用形式の理想化以上のものであり、それは人生の芸術の宗教である」と主張しました。

彼は、茶道が「純粋さと調和、相互の慈愛の神秘、社会秩序のロマン主義を内包している。それは本質的に不完全さへの崇拝であり、我々が人生と呼ぶこの不可能な事柄の中で、何か可能なことを成し遂げようとする優しい試みである」と述べました。

彼は、西洋人がこれを理解していないと示唆しました。西洋人は「自己満足に浸り」、茶道を「東洋の奇妙さや子供っぽさを構成する千と一つの奇妙さのもう一つの例」と見なしていると批判しました。日露戦争の直後に書かれたこの著作で、岡倉は西洋人が日本を「平和な芸術に耽っていた間は野蛮」と見なし、「満州の戦場で大量虐殺を始めた時になって初めて文明的だと呼び始めた」と皮肉を込めてコメントしています。

4.1.4. 『白狐』

岡倉の最後の著作である『白狐』(The White Fox英語)は、1912年(明治45年)にイザベラ・スチュワート・ガードナーの支援のもとで書かれ、ボストン歌劇場のための英語のオペラ台本でした。この台本は、歌舞伎の要素とリヒャルト・ワーグナーの叙事詩『タンホイザー』の要素を組み込んでおり、比喩的には、岡倉が望んだ東洋と西洋の和解の表現と解釈できます。チャールズ・マーティン・レフラーがガードナーの依頼でこの詩劇に音楽をつけることに同意しましたが、このプロジェクトは結局上演されませんでした。

4.2. 哲学と思想

岡倉覚三の哲学は、アジア文化の根源的な価値と精神性を強調し、西洋の物質主義や帝国主義的な視点に対する批判をその核心に据えていました。彼は、アジアには共通の精神的遺産があり、それが西洋とは異なる独自の文明を形成していると主張しました。この思想は、しばしば「汎アジア主義」と称され、アジア諸国の連帯と自立を促すものでした。

しかし、彼の汎アジア主義は、日本の近代化と台頭を背景に、日本の指導的役割を正当化する側面も持ち合わせていました。特に韓国では、岡倉覚三が「朝鮮は元来日本の領土」という主張で知られる征韓論者の一人として悪名高いと批判されることがあります。これは、彼の思想が日本の帝国主義的な拡張を文化的に支援したと解釈される可能性を示唆しています。

5. 私生活

岡倉覚三の私生活は、その公的な活動と同様に多忙で複雑なものでした。

5.1. 家族関係

岡倉の父、勘右衛門(1820-1896)は、越前福井藩の下級武士でしたが、商才に長けていたため、福井藩の横浜商館「石川屋」の番頭に命じられ、商人として「石川屋善右衛門」と名を改めました。廃藩置県により石川屋が廃業すると、東京・蛎殻町にあった福井藩の下屋敷跡で旅館「岡倉旅館」を開業しました。岡倉家の祖先は越前朝倉氏であるとされています。

母の「この」(1834-1870、旧姓:野畑)も福井出身で、身長165 cmの長身だったと言われています。勘右衛門の前妻(藤田みせ)は4人の娘を残して亡くなっており、「この」は29歳で後妻として岡倉家に入りました。彼女は長男・港一郎(1861-1875)、次男・覚蔵(天心)、三男・玄三(夭折)、四男・由三郎(1868-1936)、五女・蝶子(1870-1943)を産みましたが、産褥熱のため37歳で亡くなりました。長兄の港一郎が脊椎カリエスで手がかかったため、覚蔵は橋本左内の遠縁にあたる乳母に育てられました。弟の岡倉由三郎は東京帝国大学文化大学選科に学び、後に東京高等師範学校教授を務め、研究社の「英文学叢書」の主幹や『新英和大辞典』の編纂に携わるなど、著名な英語学者となりました。妹の蝶子は福井出身の木彫家で東京美術学校彫刻科教授の山田鬼斎(1864-1901)と結婚しました。このが没した後、勘右衛門は3人目の妻・大野しづを迎えましたが、子はありませんでした。

妻の基子(表記は基、元、重戶など、1865-1922)は大岡定雄の娘で、赤坂の茶会で天心と知り合い、岡倉旅館で働き始め、1879年に結婚しました。天心と九鬼波津子の恋愛中は別居していました。基子は高橋健三の妻を先達として、日本風の婦道を学ぶ婦人団体「清迎会(清遊会)」を組織し、全員で大奥風の髪を結い、揃いの小袖で遊山に出かけるなどしました。

基子との間には長男の岡倉一雄(1881-1943)と長女の高麗子(こまこ、1883-1955)が生まれました。一雄は朝日新聞記者となり、後に父・岡倉覚三の伝記をまとめました。高麗子は仏英和高等女学校(現・白百合学園中学校・高等学校)に学び、20歳で鉄道省に勤める米山辰夫に嫁ぎ、夫の転勤に伴って各地で暮らし、晩年は五浦で隠棲しました。

また、岡倉には庶子として、腹違いの姉よしの子・八杉貞(1869-1915)との間に和田三郎(1895-1937)がいました。三郎は生まれてすぐに他家に預けられ、5歳で和田政養の養子となりました。和田が亡くなると、早崎稉吉と結婚した母親に引き取られ、中学進学からは剣持忠四郎に預けられました(和田、早坂、剣持はともに天心の部下でした)。その後、第八高等学校から東京帝国大学医学部に進み、卒業後は都立松沢病院に勤務し、熊本医科大学助教授を経て精神病神経科の病院長となりました。

孫(一雄の子)の岡倉古志郎は非同盟運動にも関わった国際政治学者として知られています。曾孫(古志郎の子)の長男・岡倉徹志は中東研究者、他の曾孫である岡倉登志は西洋史(アフリカ史)学者です。玄孫(徹志の長男)の岡倉禎志は写真家、玄孫(徹志の次男)の岡倉宏志は人材開発コンサルタントとして活躍しています。

6. 死去

岡倉覚三の健康は晩年に悪化しました。1913年6月、彼は友人に「医者によると、私の病気は20世紀の一般的な病気であるブライト病だ」と書き送っています。「世界の様々な場所で色々なものを食べた。私の胃と腎臓の遺伝的な概念にはあまりにも多様すぎたのだ。しかし、私はまた元気になってきており、9月には中国に行くことを考えている」と記していました。

しかし、1913年8月、岡倉は新潟県妙高高原の赤倉にある自身の山荘へ行くことを強く希望し、妻、娘、妹が彼を列車で連れて行きました。一週間ほどは体調が少し良くなり、人々と話すこともできましたが、8月25日に心臓発作を起こし、数日間激しい痛みに苦しみました。家族、親戚、そして弟子たちに囲まれ、彼は9月2日に50歳で永眠しました。死因は慢性腎炎に尿毒症を併発したものとされています。同日、従四位・勲五等双光旭日章が贈られました。戒名は釈天心です。墓所は豊島区駒込の染井霊園にあり、遺言により分骨された五浦にも彼の墓があります。

7. 評価と影響

岡倉覚三は、日本の芸術と文化、そして国際的な文化交流に多大な影響を与えましたが、その思想と活動は様々な評価と議論の対象となっています。

7.1. 日本美術界における役割

日本では、岡倉はアーネスト・フェノロサと共に、伝統的な日本画(Nihonga)を「救った」とされています。当時、日本画は西洋画(洋画)に置き換えられる危機に瀕していると考えられており、洋画の主要な提唱者は画家黒田清輝でした。しかし、この役割、特に岡倉の死後に彼の追随者によって熱心に主張されたこの考えは、今日の美術史家からは真剣に受け止められていません。また、油絵が伝統的な日本画に深刻な「脅威」を与えたという見方も同様です。

それでも、岡倉が日本の美学を近代化する上で重要な役割を果たしたことは間違いありません。彼は日本の文化遺産を保存する必要性を認識しており、日本の美学を近代化する上で重要な役割を果たしました。このため、彼は明治維新以降の日本の近代化期における主要な改革者の一人でした。彼は1890年から3年間、東京美術学校で行った講義「日本美術史」は、日本人自身による初の通史的な美術史叙述とされています。

7.2. 国際的な影響

日本国外では、岡倉は直接的または間接的に多くの重要な人物に影響を与えました。これには、スワミ・ヴィヴェーカーナンダ、哲学者マルティン・ハイデッガー、詩人エズラ・パウンドなどが含まれます。特に、詩人ラビンドラナート・タゴールや芸術の支援者であり収集家、美術館創設者であるイザベラ・スチュワート・ガードナーとは個人的に親しい友人でした。

彼はまた、アバニンドラナート・タゴール(近代インド水彩画の父)に水墨画の技法を紹介した日本人芸術家三人組の一人でもありました。

7.3. 批判と論争

岡倉覚三の思想や活動は、いくつかの批判や論争の対象となりました。

1888年(明治21年)、岡倉は自身の後援者であった文部官僚の九鬼隆一男爵の妻、九鬼波津子(哲学者九鬼周造の母)と恋に落ちました。波津子は隆一と別居し、後に離婚しました。この恋愛関係は、彼の東京美術学校校長更迭との関連が噂され、一部で好奇の対象となりました(美術学校騒動)。九鬼周造は、幼少期に訪ねてくる天心を父親と考えたこともあったと記しています。

彼の汎アジア主義的な思想は、アジアの精神的統一を強調するものでしたが、その一方で日本の優位性を前提とする解釈も可能でした。特に韓国では、岡倉覚三が「朝鮮は元来日本の領土」という主張で知られる征韓論者の一人として悪名高いと批判されることがあります。これは、彼の思想が日本の帝国主義的な拡張を文化的に支援したと解釈される可能性を示唆しています。

8. 記念事業

岡倉覚三の業績を称え、その功績を後世に伝えるための様々な記念事業が行われています。

1905年に岡倉自身が設計し建設した六角形の木造の隠遁所である六角堂 (北茨城市)は、茨城県北茨城市の五浦海岸に位置し、海を見下ろす場所にあります。現在は茨城大学五浦美術文化研究所が管理しており、国の登録記念物となっています。

1931年12月6日には、東京美術学校(現:東京芸術大学美術学部)の前庭で、平櫛田中作の「岡倉天心像」の除幕式が行われました。

1942年(昭和17年)には、彼が晩年を過ごした茨城県五浦に「天心翁肖像碑」(「亜細亜ハ一な里」石碑)が竣工しました。同年11月8日には、横山大観、斎藤隆三、石井鶴三などが参列して除幕式が行われました。

1967年(昭和42年)には、東京都台東区に岡倉天心記念公園(旧邸・日本美術院跡)が開園しました。

1997年(平成9年)には、北茨城市の五浦に、日本美術院第一部を移転させて活動した岡倉天心らの業績を記念して、茨城県天心記念五浦美術館が設立されました。

2006年(平成18年)10月9日には、ニューヨークで自身の英語で『茶の本』を出版してから100周年にあたる記念座談会が、岡倉が心のふるさととして愛した福井県の曹洞宗大本山永平寺で行われました。

岡倉の生誕150年、没後100年を記念し、2013年11月1日から12月1日まで、福井県立美術館で「空前絶後の岡倉天心展」が開催されました。

9. 関連項目

- アーネスト・フェノロサ

- 日本美術院

- 茶道

- 東洋的浪漫主義

- 九鬼周造

- ラビンドラナート・タゴール

- スワミ・ヴィヴェーカーナンダ

- イザベラ・スチュワート・ガードナー

- アバニンドラナート・タゴール

- 平櫛田中

- 鎌倉芳太郎

- 五浦海岸

- 六角堂 (北茨城市)

- 茨城県天心記念五浦美術館

- 九州国立博物館