1. 概要

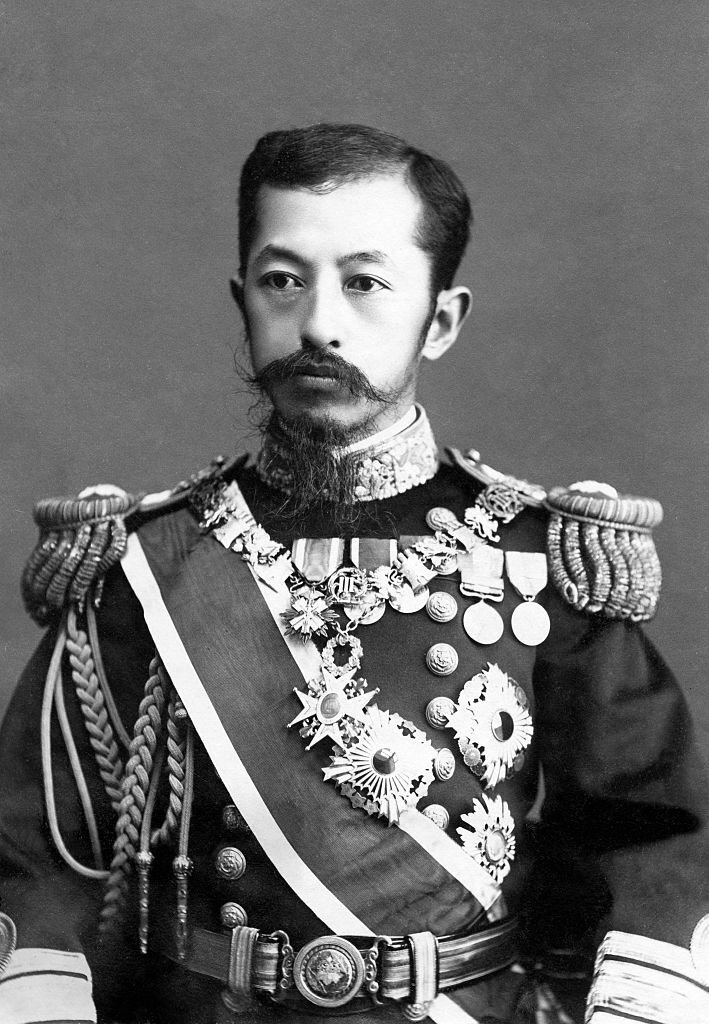

有栖川宮威仁親王は、日本の皇族であり、大日本帝国海軍の軍人として活躍した人物である。有栖川宮家第10代当主を務め、生涯を通じて海軍士官として多くの重要な役割を果たし、国際的な外交活動にも従事した。特に、後の大正天皇となる嘉仁親王の教育係である東宮輔導としてもその功績が知られている。彼の人生は、日本の近代化と国際社会への進出において重要な役割を担い、その業績は後世に多くの記念場所や関連団体として残されている。

2. 生涯

有栖川宮威仁親王の生涯は、文久2年(1862年)の誕生から大正2年(1913年)の薨去に至るまで、皇族としての役割と海軍軍人としてのキャリアが深く関わっていた。彼は皇室の伝統と近代国家の建設という二つの大きな流れの中で、その役割を全うした。

2.1. 生い立ち

2.1.1. 出生と家系

威仁親王は、文久2年1月13日(1862年2月11日)、京都において有栖川宮幟仁親王の第四王子(男女合わせた王子女の中では八人目)として誕生した。生母は家女房の森則子である。幼少期の呼び名は稠宮(稠宮さわのみや日本語)であった。有栖川宮家は、皇室の世襲親王家の一つであり、本流が途絶えた場合には皇位を継承する資格を持つ家系であった。

2.1.2. 教育と初期の軍務

稠宮は、当時まだ江戸幕府の支配下にあった時代に生まれたため、幼くして仏教の僧侶となることが定められ、京都の妙法院門主を相続することが内定していた。しかし、明治維新による社会制度の大きな変革により、宮門跡の制度は廃止され、1871年(明治4年)に妙法院相続の内定は取り消された。その後、明治天皇の命により父・幟仁親王と共に東京へ転居した。

1874年(明治7年)7月8日、明治天皇から海軍軍人を志すよう命じられた稠宮は、同年7月13日に海軍兵学寮予科に入学し、軍人としての道を歩み始めた。1876年(明治9年)には前田慰子と婚約する。

1877年(明治10年)には、西南戦争中に鹿児島県逆徒征討総督として九州に赴任していた異母兄の有栖川宮熾仁親王からの呼び出しを受け、船で鹿児島へ赴き、熾仁親王と共に戦地跡を視察した。

1878年(明治11年)4月、嗣子がいなかった熾仁親王は、稠宮を事実上の養子として有栖川宮の後継者にしたい旨を明治天皇に願い出た。当時の旧皇室典範制定前において、皇族の継承権は天皇の裁量で決められていたため、同年5月18日に勅許が出された。これにより同年8月26日、稠宮は明治天皇の猶子となり、親王宣下を受けて「威仁」の名を賜った。

2.2. 海軍・外交活動

2.2.1. 英国留学と初期の指揮

1879年(明治12年)、威仁親王は太政官の命令により、イギリス海軍シナ海艦隊旗艦「アイアン・デューク」(HMS Iron Duke (1870)HMS アイアン・デューク (1870)英語)に乗組み、約1年間にわたり洋上での訓練に従事した。これは、彼の本格的な海軍士官としての第一歩であった。帰国後の1880年(明治13年)には少尉に任ぜられ、同年12月1日に英国への再留学を命じられた。その10日後の12月11日には、婚約者であった前田慰子と結婚した。

新婚間もない1881年(明治14年)1月、威仁親王は慰子を残してイギリスのグリニッジ海軍大学校に留学し、3年半後の1883年(明治16年)6月に帰国した。この渡航には、外国公使として欧州を訪れる旧広島藩主の浅野長勲夫妻も同行した。

1889年(明治22年)2月11日の大日本帝国憲法発布後、威仁親王夫妻は、前田侯爵夫妻らと共に2月16日に日本を出発し、米国を経てヨーロッパ各国を訪問した。この際、慰子妃の渡航費用は、宮内省に経済負担をかけないという条件のもと、全て慰子妃の実家である前田侯爵家が負担した。夫妻は香港、上海を経由し、1890年(明治23年)4月5日に神戸港に到着、その後京都で天皇・皇后に拝謁し、4月10日に東京へ帰京した。同年2月には、貴族院皇族議員に就任した。

海軍士官としての初期の指揮官経験としては、1890年(明治23年)初頭にコルベット「葛城」の艦長を、同年後半には巡洋艦「高雄」の艦長を務めた。

2.2.2. 主な任務と昇進

1891年(明治24年)、威仁親王は海軍大佐として巡洋艦「高雄」の艦長に在任中、来日したロシア帝国のニコライ皇太子(後のロシア皇帝ニコライ2世)の接待役を明治天皇の名代として命じられた。これは、彼の海外留学経験が評価されたためであった。しかし、ニコライ皇太子の日本滞在中、滋賀県大津市で大津事件が発生し、皇太子が暗殺未遂事件に巻き込まれた。この事件は、外国の王室関係者に日本の官憲が危害を加えるという、日本外交史上かつてない大事件となったが威仁親王の要請により明治天皇自らがニコライ皇太子を見舞うなど、日本側が誠実な対応を取ったことで、ロシアとの関係悪化は回避された。

1892年(明治25年)、威仁親王は巡洋艦「千代田」の艦長に任命された。そして、1895年(明治28年)1月15日に異母兄である有栖川宮熾仁親王が薨去したことにより、威仁親王が有栖川宮の当主を継承した。

日清戦争(1894年 - 1895年)中、威仁親王は海軍大佐であったが、開戦時は横須賀海兵団長、その後は大本営附と、いずれも陸上勤務の日々を過ごした。黄海海戦終了後の1894年(明治27年)12月8日、ようやく連合艦隊旗艦「松島」艦長として艦隊勤務についた。しかし、翌1895年(明治28年)1月、熾仁親王の薨去とその葬儀のために一時帰国を余儀なくされた。その直後に起きた威海衛の戦いは、威仁親王が艦へ戻った時には既に終結しており、結局親王は実戦を経験することはなかった。

1896年(明治29年)11月11日、威仁親王は海軍少将に昇進した。同年、彼はヴィクトリア女王の在位60周年記念式典(ダイヤモンド・ジュビリー)に明治天皇の名代として出席するため、再びイギリスを訪問した。

1899年(明治32年)9月26日には、海軍中将に昇進した。

イギリス国王エドワード7世は、1902年11月にバス勲章(Order of the Bathバス勲章英語)のHonourary Knight Grand Cross名誉グランドクロス勲章英語(GCB)を威仁親王に授与した。

1905年(明治38年)6月28日、海軍大将に昇進した。日露戦争における功績を評価され、明治天皇により金鵄勲章(功三級)が授与された。同年、威仁親王夫妻はドイツ帝国のヴィルヘルム皇太子とメクレンブルク=シュヴェリーン公爵夫人ツェツィーリエの結婚式に天皇の名代として出席するため、再びヨーロッパを訪問した。彼らは日本への帰途、再びイギリスを訪問した。

2.3. 有栖川宮当主として

異母兄である有栖川宮熾仁親王の薨去後、威仁親王は有栖川宮の当主として、特に嘉仁皇太子(後の大正天皇)の教育係としての重要な役割を果たした。

熾仁親王の薨去により、威仁親王は有栖川宮の第10代当主となった。熾仁親王と同様に明治天皇からの信任が厚く、1899年(明治32年)から1903年(明治36年)までの間、皇太子・嘉仁親王(後の大正天皇)の教育係である東宮輔導に任命された。しかし、これ以降、海軍においては籍は現役として置かれていたものの、実際の軍務に従事することはほとんどなくなった。

日露戦争開戦時も海軍中将であったが、一時的に大本営附となった以外は、戦争に全く関与していない。日本海海戦が行われた頃には、ドイツ帝国皇太子ヴィルヘルムの結婚式出席のためヨーロッパに滞在していた。

2.4. 晩年と薨去

晩年の威仁親王は、生来の病弱な体質に加えて肺結核を患い、静養生活を送ることが多くなった。その中で家族との絆を深め、自身の死と有栖川宮家の行く末を憂慮しつつも、最期まで皇族としての責務を果たそうとした。

2.4.1. 病状と静養

威仁親王は幼少期から体が弱く、海軍軍人としてのキャリアにおいても度々病気で休職し静養を余儀なくされた。栽仁王の薨去後は肺結核を患い、1909年(明治42年)9月からは兵庫県神戸市垂水区にあった有栖川宮舞子別邸で静養を行うこととなった。同年9月18日に東京を発ち、横浜から海路で神戸へ向かい、さらに鉄道で現地に到着した。

1910年(明治43年)の「皇族身位令」制定に際し、皇族会議は2月18日に議案を明治天皇に奏上したが、天皇は会議に不参加だった東伏見宮依仁親王、梨本宮守正王、(久邇宮家の)多嘉王、そして威仁親王に意見を徴するよう指示した。威仁親王のみ、複数の疑義を生じたため奥田義人らが舞子別邸に参上して説明を行い、皇族の班位に関する規定について天覧することとなった。威仁親王の意見は入れられなかったものの、上聞に達したことで納得し、同令は原案通り3月3日に裁可、公布された。

1911年(明治44年)4月4日、皇太子嘉仁親王が佐世保より帰京する途上、舞子別邸に行啓し、威仁親王を見舞った。

翌1912年(明治45年)4月12日、実枝子女王・慶久夫妻が舞子別邸を訪問し、18日まで滞在した。この時、夫妻は孫娘の喜久子(実枝子・慶久夫妻の長女は夭折していたため、この時点では喜久子が威仁親王にとって唯一の孫であった)を伴っており、気分が塞ぎがちであった威仁親王は「喜久女、喜久女」と呼んで笑顔を見せ、喜久子も祖父に懐いたという。夫妻は威仁親王から孫娘を引き離すことが忍びなく、また慰子妃の助言もあって、喜久子を舞子別邸に残して帰京した。

同年、明治天皇崩御に際しては、帰京できる体調ではなかったため、諸儀式に平山成信別当を派遣した。また、明治天皇の冥福を祈るため、法華経普門品と寿量品を絹本に書写した。

2.4.2. 薨去と国葬

1913年(大正2年)3月3日午前1時、威仁親王は少量の喀血と心悸亢進があり、侍医の鶴崎平三郎の診察を受けたが、症状は重篤であった。そのため、岡田平太郎家令や平山別当が東京から伺候し、さらに董子大妃や慰子妃も相次いで舞子別邸に到着した。同年3月8日には小康状態となった。

同年6月10日、再度発症し、症状が回復しなかったため、天皇から三浦謹之助が派遣され、さらに中西亀太郎も京都から参邸して治療にあたった。同年6月22日、宮内大臣渡辺千秋伯爵が派遣され、有栖川宮家の後継について内諭を伝達した。威仁親王は栽仁王を喪って以来、このことを憂慮していたため、これによって心穏やかになったとされる。また、薨去の数日前まで、孫娘喜久子の笑顔を愛でていたという。

威仁親王は1913年(大正2年)7月5日午後8時20分に、舞子別邸において危篤状態となった。しかし、その死はすぐには公表されず、遺体は特別に手配された列車で東京の麹町区(現在の内閣府庁舎付近)にあった宮邸に急遽搬送された。そして同年7月10日午後8時20分、東京の有栖川宮邸において薨去したと正式に発表された。

実際の死亡日である7月5日の後、公式発表の7月10日の間にあたる7月7日には、元帥府に列せられ、元帥海軍大将の称号を追贈された。このため、この称号は公式発表日以前に授与されたものとして、死後追贈とは見なされなかった。しかし、大勲位菊花章頸飾は死後追贈された。

威仁親王の薨去は国葬として執り行われることが勅令で発された。

7月13日午後5時には斂棺の儀、15日午前10時には賜誄の儀が執り行われた。7月17日には下記の儀式が行われた。

- 午前4時 - 棺前祭

- 午前6時 - 有栖川宮邸を出棺

- 午前8時10分 - 豊島岡墓地到着

- 午前8時50分 - 参列者が参列

- 午前9時50分 - 葬場の儀終了

以降の儀式は下記の通り。

- 7月17日 - 斂葬の儀

- 7月18日 - 権舎祭、墓所祭

- 7月19日 - 十日祭

以降、10日ごとに祭(神事)が行われ、8月28日の五十日祭、8月29日の御霊代奉還の儀、そして10月16日の百日祭をもって国葬は終了した。この間、祖父の死をまだ理解できない幼少の喜久子が棺の中の祖父に会いたいとせがむ姿は、人々の涙を誘ったという。

1915年(大正4年)11月10日、大正天皇の即位の礼が京都御所で執り行われた。天皇は威仁親王の補導の功績を思い起こし、同年12月6日に勅使として侍従黒田長敬子爵を派遣して御告祭を執り行わせた。1925年(大正14年)の結婚25年祝典の折にも、侍従原恒太郎を派遣して御告祭を執り行わせた。

2.4.3. 銅像建立と有栖川宮家の再興

1917年(大正6年)には威仁親王の銅像建設の動きが起こり、海軍元帥東郷平八郎伯爵や海軍元帥井上良馨子爵、海軍大臣加藤友三郎子爵らが発起人に名を連ねた。海軍内だけでなく広く一般から資金を募り、複数の候補地から築地の海軍参考館内の敷地が選定された。そして1921年(大正10年)10月24日に竣工した。台座を含めて20 mにも及ぶ巨大な施設で、除幕式には慰子妃の代理として外孫の徳川慶光、海軍兵学校在学中の高松宮宣仁親王と山階宮武彦王、久邇宮妃俔子、梨本宮妃伊都子の皇族に加え、内閣総理大臣原敬、各大臣、官民の紳士が列席した。

威仁親王の薨去後、男系の後継者がいない有栖川宮家は、皇室典範第42条の養子を禁ずる規定によって、断絶が確定した。しかし、威仁親王は伊藤博文宛てに嗣子を喪った無念さと共に「有栖川宮先代ノ系統ヲ思ヘバ、先例ニ倣ヒ、皇子孫ノ入ラセラレンコトヲ希望スル他意ナシ」と認め、伊藤もこれに対し、「帰京ノ上、法規ニ不悖シテ善後之愚考」を奉ると返答した。

同年7月6日、大正天皇の第三皇子宣仁親王に「高松宮」の称号が与えられた。高松宮とは、有栖川宮の旧称である。これにより、威仁親王の希望が事実上叶えられ、有栖川宮家の名跡は高松宮として継承されることとなった。宣仁親王は後に威仁親王の孫娘である徳川喜久子(実枝子女王の娘)と結婚し、家系はさらに結びついた。

3. 家族

3.1. 結婚と子女

1880年(明治13年)12月11日、威仁親王は前田慶寧の四女である慰子(慰子やすこ日本語、1864年3月15日 - 1923年6月30日)と結婚した。慰子は加賀藩(現在の石川県)の最後の大名の娘であった。二人の間には三人の子女が生まれた。

- 績子女王(績子女王いさこじょおう日本語、1885年10月17日 - 1886年9月30日) - 夭折。

- 栽仁王(栽仁王たねひとおう日本語、1887年9月22日 - 1908年4月7日) - 早世。

- 実枝子女王(實枝子女王みえこじょおう日本語、1891年2月14日 - 1933年4月25日) - 徳川慶久公爵夫人。高松宮妃喜久子の母。

3.2. 家系の断絶と復興

嗣子である栽仁王は、1908年(明治41年)4月7日に虫垂炎(盲腸炎)により早逝した。彼は当時海軍兵学校に在学中であった。これにより、男系直系の後継者がいなくなった有栖川宮家は、皇室典範の規定により断絶が確定した。

しかし、威仁親王の幼少期からの友人であった嘉仁親王(後の大正天皇)の意向により、有栖川宮の旧称である「高松宮」の宮号が復活することとなった。1913年(大正2年)7月6日、大正天皇の第三皇子である宣仁親王に高松宮の称号が与えられた。宣仁親王は後に、威仁親王の孫娘である徳川喜久子(実枝子女王の娘)と結婚した。これにより、有栖川宮の伝統と血筋は高松宮家を通じて継承されることとなった。

4. 栄典

有栖川宮威仁親王は、生前および死後に日本の最高位の勲章や記章を多数授与された。

- 1875年(明治8年)12月31日 - 勲一等旭日大綬章

- 1886年(明治19年)12月29日 - 大勲位菊花大綬章

- 1889年(明治22年)11月29日 - 大日本帝国憲法発布記念章

- 1895年(明治28年)11月20日 - 功四級金鵄勲章

- 1906年(明治39年)4月1日 - 功三級金鵄勲章・明治三十七八年従軍記章

- 1909年(明治42年)4月18日 - 皇太子渡韓記念章

- 1913年(大正2年)7月7日 - 元帥・大勲位菊花章頸飾

5. 関連する場所と団体

5.1. 記念場所

威仁親王ゆかりの場所は日本各地に存在する。

- 有栖川宮記念公園:東京都港区南麻布にある威仁親王の東京宮邸の跡地。現在は広大な庭園が一般公開されている。園内には異母兄・有栖川宮熾仁親王の銅像がある。

- 神奈川県立近代美術館葉山館:神奈川県三浦郡葉山町にある威仁親王の海辺の別邸跡。親王の薨去後、高松宮別邸などを経て神奈川県が用地を取得し、美術館が建設された。

- 天鏡閣:福島県猪苗代町に現存する威仁親王の別邸。親王が自ら設計に関与したもので、現在は重要文化財に指定され、一般に公開されている。敷地内には、1921年(大正10年)に新海竹太郎によって製作され、元々東京築地の海軍参考館前に建てられた高さ20 m(台座を含む)の威仁親王の巨大な銅像が、1984年(昭和59年)に移設されている。

- シーサイドホテル舞子ビラ神戸:兵庫県神戸市垂水区にある威仁親王最期の地である舞子別邸の跡地に建つホテル。

- 谷保天満宮:東京都国立市にある神社。1908年(明治41年)8月1日、威仁親王の先導による「遠乗会」と称された日本初のドライブツアーの目的地となり、梅林には「有栖川宮威仁親王殿下台臨記念」の石碑が建立されている。

- 東海寺大山墓地:東京都品川区にある、威仁親王の生母である森則子の墓所。

- 徳洋記念碑:北海道奥尻町にある、威仁親王の功績をたたえる碑。1880年(明治13年)に青苗岬で英国軍艦が座礁した際、乗艦していた海軍少尉補の威仁親王が島に上陸し、島民や他国の軍艦と共に救助活動にあたった際の遺徳と、国境を越えた救助活動の美徳を讃えるものとして1931年(昭和6年)に完成した。この碑は、1983年(昭和58年)の日本海中部地震津波と、1993年(平成5年)の北海道南西沖地震津波にも耐えた近代建造物であり、奥尻の歴史を見守ってきた貴重な記念碑である。

q=東京都港区南麻布5-7-29|position=right

5.2. 関連団体

威仁親王は、皇族として複数の重要な団体の総裁を務め、その発展に貢献した。

- 大日本帝国水難救済会:初代総裁。

- 日本海員掖済会:初代総裁。

- 帝国海事協会:初代総裁。

- 水交社:総裁。