1. 生涯と背景

栗林忠道は、その出自から教育、そして軍人としての初期のキャリアにおいて、特異な経験を積みました。

1.1. 出身地と家族

栗林忠道は1891年7月7日、長野県埴科郡西条村(現在の長野市松代町)に生まれました。彼の家系は戦国時代にまで遡る郷士の家柄で、松代藩の支配下で地主として栄えましたが、明治時代には養蚕や金融業に失敗し、1868年と1881年の火災で財産を失い、再建に苦心していました。父の鶴次郎は材木業や土木建築業に従事し、母のモトは家業の農業を支えていました。

栗林は1923年12月8日に栗林義井(よしゐ)と結婚しました。義井は旧姓も栗林でしたが、血縁関係はありませんでした。彼女は川中島付近(現在の長野市氷鉋)の地主の娘でした。夫妻の間には、長男の太郎、長女の洋子、次女のたか子の1男2女がいました。彼の孫には、次女たか子の息子である衆議院議員の新藤義孝がいます。

1.2. 教育

栗林は松代高等小学校、その後長野中学校(現在の長野高等学校)で優秀な成績を収め、特に英語に秀でていました。当初はジャーナリストを志し、上海の東亜同文書院の入学試験にも合格していましたが、恩師の勧めもあり1912年12月1日に陸軍士官学校に入校しました。彼は陸軍幼年学校出身者(陸幼組)ではなく、旧制中学校出身者(中学組)でした。長野中学の4期後輩には今井武夫陸軍少将がいます。

陸士では第26期生として騎兵を専攻し、1914年5月28日に卒業しました。1917年10月から1918年7月にかけて陸軍騎兵学校乙種学生として馬術を専修し、気性の荒い馬を乗りこなした逸話も残っています。1920年12月7日に陸軍大学校に入校し、1923年11月29日に第35期生として次席で卒業、成績優秀者に贈られる恩賜の軍刀を拝受しました。

1.3. 初期の軍歴と外交活動

陸軍大学校卒業後、栗林は騎兵第15連隊中隊長、騎兵監部員を経て、1927年にアメリカに駐在武官補佐官として駐在しました。この間、ハーバード大学で英語、アメリカ史、アメリカ政治の課程を修了し、ミシガン大学でも同様の科目を聴講しました。彼はワシントンD.C.、ボストン、フォート・ブリス、フォート・ライリーなどアメリカ各地を広範囲にわたり旅行し、シボレー車を購入してアメリカ人将校から運転を学びました。フォート・ライリーでの訓練中には、ジョージ・ヴァン・ホーン・モーズリー准将と親交を深めました。栗林は後に、「私は大尉として3年間アメリカに滞在した。アメリカ人将校に運転を教えてもらい、車を買った。アメリカ中を回り、軍事と産業の密接な関係を知った。デトロイトの工場地帯も見た。ボタン一つで、すべての産業が軍事のために動員されるだろう」と語っています。

彼の息子である太郎栗林は、父が1928年から1930年まで交換将校としてアメリカに滞在していた頃、幼い自分にイラスト入りの手紙を頻繁に送ってくれたと回想しています。手紙には、ハーバード大学の庭で時計台を見上げたり、バッファローを散歩したり、アメリカの子供たちと遊んだりする様子が描かれており、栗林がアメリカ各地を精力的に巡り、夜遅くまで熱心に学び、紳士であろうと努めていたことがうかがえます。

1930年3月に陸軍騎兵少佐に進級し、陸軍省軍務局課員となった後、1931年8月には再びカナダに駐在武官として派遣されました。1933年8月には陸軍騎兵中佐に進級し、同年12月には陸軍省軍務局馬政課高級課員、1936年8月1日には騎兵第7連隊長に就任しました。1937年8月2日には陸軍騎兵大佐に進級し、陸軍省兵務局馬政課長を務めました。馬政課長時代には1938年に軍歌『愛馬進軍歌』の選定にも携わっています。1940年3月9日には陸軍少将に進級し、騎兵第2旅団長、同年12月2日には騎兵第1旅団長に就任しました。

栗林は、当時の陸軍内で多数派であったフランス・ドイツ志向の将校とは異なり、「知米派」として国際情勢に明るく、後の対米開戦にも批判的でした。彼は妻の義井に「アメリカは世界の大国だ。日本はなるべくこの国との戦いは避けるべきだ。その工業力は偉大で、国民は勤勉である。アメリカの戦力を決して過小評価してはならない」と繰り返し語っていました。

2. 太平洋戦争(大東亜戦争)での活動

第二次世界大戦が勃発すると、栗林忠道は重要な軍事任務に就き、そのキャリアは硫黄島防衛司令官への任命へとつながっていきます。

1941年12月、太平洋戦争(大東亜戦争)開戦を目前に控え、栗林は第23軍参謀長として実戦に投入されました。第23軍は緒戦の南方作戦においてイギリス領香港の攻略を任務とし、1941年12月8日の開戦後、香港の戦いにおいて18日間でイギリス軍を撃破し香港を制圧しました。第23軍の占領は香港で悲惨な虐殺を引き起こし、戦後、第23軍司令官の酒井隆は中国の戦争犯罪軍事法廷で戦争犯罪に問われ、1946年9月30日に銃殺刑に処されました。しかし、栗林は元部下の証言によれば、参謀本部の将校としては異例なことに、負傷した下士官兵を病院に定期的に見舞っていました。

1943年6月、栗林は陸軍中将に進級し、第23軍参謀長から留守近衛第2師団長に転じました。1944年4月には留守近衛第2師団長から東部軍司令部附に転任しました。栗林が東部軍司令部附となったのは、厨房からの失火の責任によるとされていますが、歴史家の秦郁彦は、火事の程度で留守師団長が更迭されるとは考えにくく、第109師団長に親補するための人事であった可能性が高いと述べています。

2.1. イオウ島防衛司令官への任命

1944年5月27日、栗林は小笠原方面の防衛のために新たに編成された第109師団長に親補されました。さらに6月8日には、内閣総理大臣の東條英機が署名した命令を受け、戦略的に重要な硫黄島の防衛を命じられました。栗林は命令を受けた際、妻の義井に「硫黄島からは骨も帰らないだろう」と語ったと伝えられています。

歴史家の梯久美子によれば、栗林は日本とアメリカの戦争は「勝ち目のない状況であり、交渉による和平で終結させるべきだ」という信念を表明していたため、超国家主義的な参謀本部や東條内閣からは「敗北主義者」と見なされ、意図的に玉砕が確実視される硫黄島への派遣が選ばれた可能性も指摘されています。

栗林は硫黄島への出発前夜、昭和天皇との単独謁見という異例の栄誉に浴しました。しかし、その後妻の義井と子供たちに送った手紙には、天皇との謁見については一切触れず、自宅の台所の隙間風を直せなかったことを悔やみ、長男の太郎が修理できるよう詳細な図面を同封し、家族が風邪をひかないよう気遣う内容を記していました。

3. 硫黄島の戦い

硫黄島の戦いは、栗林忠道の卓越した指揮と、彼が採用した革新的な防衛戦略によって、アメリカ軍の予想をはるかに超える激戦となりました。

3.1. 防衛戦略と戦術

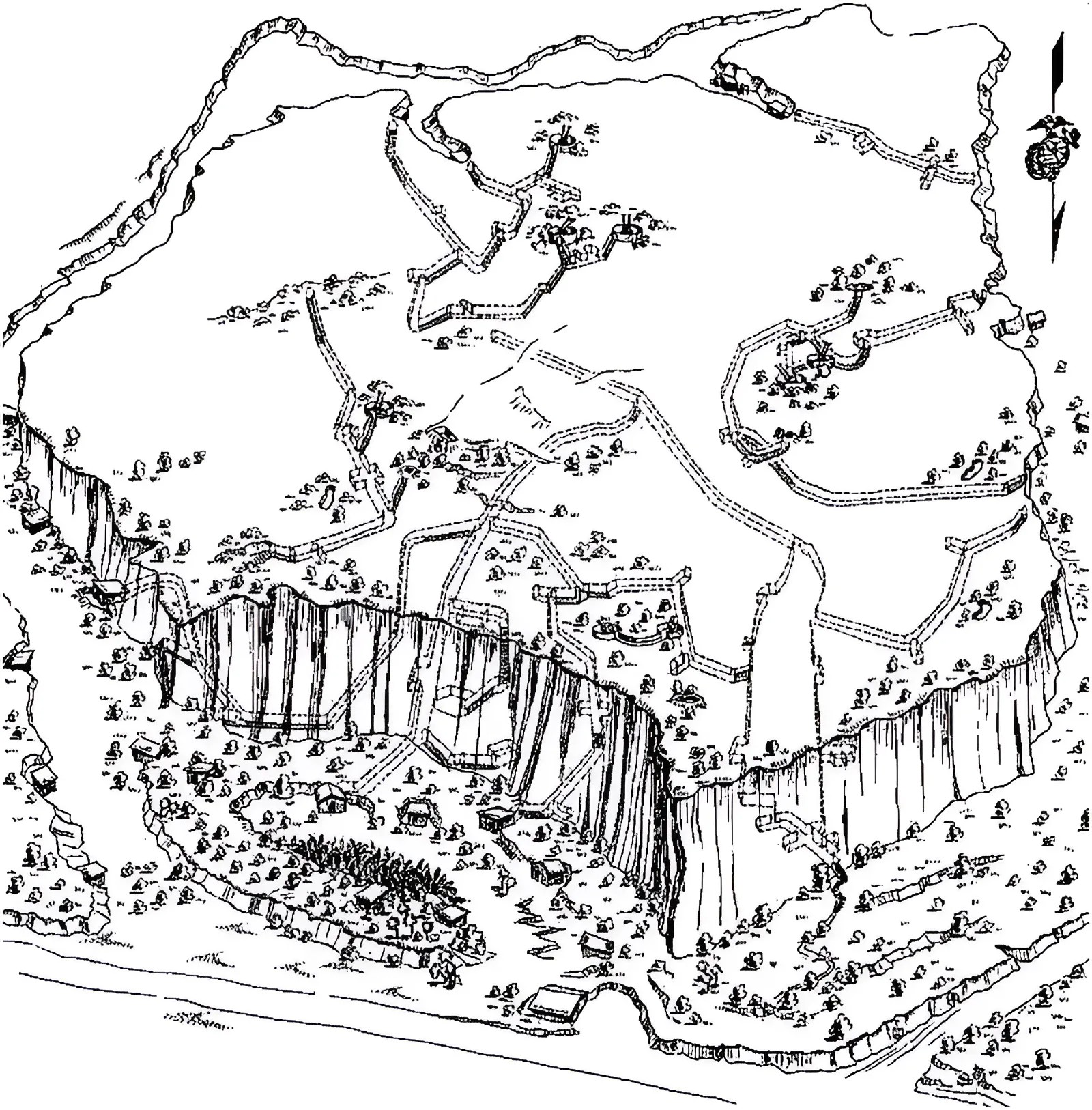

1944年6月19日、栗林は硫黄島に到着しました。彼は島の綿密な調査を行い、従来の「水際配置・水際撃滅主義」ではなく、敵の上陸を許し、内陸部で徹底的な持久戦を行う戦略を立てました。栗林は、アメリカの生産力は想像を絶するものであり、日本は強大な敵と戦争を始めたことを認識していました。彼は、硫黄島を保持することはできないと理解していましたが、その喪失が日本の本土をアメリカの戦略爆撃機の射程圏内に入れることを知っていました。そのため、彼は日本本土への爆撃を遅らせ、アメリカ政府に日本本土侵攻の可能性を再考させることを期待する消耗戦を計画しました。

この戦略に基づき、兵士たちに海岸での塹壕掘りではなく、内陸部に防御陣地を構築するよう命じました。彼の部下たちは、全長18 kmを超えるトンネル、5,000の洞窟、そしてトーチカで島を蜂の巣のように要塞化しました。陣地の構築については、栗林自らが島内をくまなく巡回し、時には地面に腹ばいになって、目盛りのついた指揮棒で自ら目視しながら、兵士たちに具体的な指示を出すこともありました。生還者の一人である原光明少佐は、「(栗林)閣下が一番島のことをご存じだった。だから私ら、突然、閣下が予想外の場所から顔を出されるので、いつもびっくりさせられた」と回想しています。

守備隊唯一の戦車戦力であった戦車第26連隊(連隊長:西竹一中佐)に対しても、持久戦術が徹底されました。西中佐は戦車本来の機動戦を望んでいましたが、これまでの島嶼防衛戦で戦車を攻撃に投入したサイパンの戦いやペリリューの戦いで、優勢なアメリカ軍の対戦車兵器に一方的に撃破されてきた経緯から、栗林は戦車を掘った穴に埋めるか窪みに入れ、砲塔だけを地上に出してトーチカ代わりの防衛兵器として戦うよう命じました。西中佐はこの命令に反発しましたが、最終的には受け入れました。

栗林は、敵上陸軍の撃退は不可能と考えていたため、兵士たちにバンザイ突撃や自決を強く戒め、陣地防御やゲリラ戦による長期抵抗を徹底させました。彼は全将兵に配布した『敢闘ノ誓』や『膽兵ノ戦闘心得』において、その方針を明確に示しました。

栗林は、戦況の厳しさから兵士の士気が低下しないよう、特に気を配っていました。彼は毎日、島を何周も視察し、陣地構築の状況確認のほか、兵士の士気や指揮官の兵士に対する態度を確認していました。栗林は、作業中や訓練中には自分を含め上官に敬礼は不要と徹底し、部下から上官に対する苦情が寄せられた場合は容赦なく上官を処罰しました。食事についても、栗林自らも含め、将校が兵士より豪華な食事をとることを厳禁しました。栗林は、平時から階級上下での待遇差が激しい軍内で根強い「食べ物の恨み」が蔓延していることを認識しており、水不足、食料不足の硫黄島においては、さらにその「食べ物の恨み」が増幅する懸念が大きく、戦闘時の上下の信頼関係を損なって、戦力に悪影響を及ぼすという分析をしていました。そのため、自らも兵士と同じ粗食を食し、水も同じ量しか使用しませんでした。この姿勢が兵士から感銘を受け、栗林への信頼が高まっていきました。

栗林は1944年9月5日に妻へ宛てた手紙で、「家族としてこの運命に立ち向かわなければならない。これを受け入れ、子供たちと共に強く立ってほしい。私はいつも君たちと共にいるだろう」と記しています。兵士の竹尾阿部は、1944年末には食料が不足し、食べられる雑草を探し回るほどだったと回想しています。慢性的な下痢、空腹、水不足に苦しみながら、容赦ない太陽の下で砂の中に塹壕を掘り、蒸し暑い地下壕を建設していました。海岸の井戸から汲んだぬるま湯の塩水を調理に使い、わずかな雨水を飲料水として確保していましたが、1日に飲める水は水筒1本が最大でした。栗林自身も1944年6月25日の家族への手紙で、「ここには湧き水がないので、雨水で我慢しなければならない。冷たい水が飲みたいが、どうすることもできない。ハエや蚊の数は恐ろしいほどだ。新聞もラジオも店もない。農家はいくつかあるが、家畜以外の住居に適した場所はない。兵士たちはテントを張るか、洞窟に潜り込む。洞窟は蒸し暑く、熱と湿度は耐え難い。もちろん、私も同様の生活条件に耐えている...まさに生き地獄であり、これまでの人生でこれほどひどい経験は一度もない」と記し、劣悪な環境を伝えています。

栗林は兵士たちに型破りな戦闘スタイルを準備させるため、広く配布された「敢闘ノ誓」と題する6つの誓いを起草しました。

- 1. 吾々は最後の最後までこの島を死守する。

- 2. 吾々は爆薬を抱いて敵戦車に体当たりする。

- 3. 吾々は敵中に斬り込み敵を殺傷する。

- 4. 吾々の一弾は必ず敵を倒す。

- 5. 吾々は敵を十人殺すまで死なない。

- 6. 吾々は一人になってもゲリラ戦法で敵を苦しめ続ける。

また、栗林は「膽兵ノ戦闘心得」と題する一連の指示を「膽兵師団」の兵士たちに作成しました。

- 戦闘準備

- 1. 空襲中であろうと戦闘中であろうと、あらゆる瞬間を利用して、敵を十対一で粉砕できる強力な陣地を築き上げよ。

- 2. 味方が倒れても、立ち止まることなくあらゆる方向から射撃し、攻撃できる要塞を築き上げよ。

- 3. 決意を固め、激しい砲撃にも耐えられるように、食料と水を陣地に備蓄する迅速な準備をせよ。

- 防御戦闘

- 1. 重火器でアメリカの悪魔を殲滅せよ。照準を改善し、一発で目標を命中させるよう努めよ。

- 2. 練習したように、無謀な突撃は控えよ。しかし、敵を粉砕した瞬間を利用せよ。敵からの弾丸に注意せよ。

- 3. 一人が死ねば、防御に穴が開く。人工建造物や自然の地形を自身の保護に利用せよ。偽装と隠蔽に注意せよ。

- 4. 敵戦車を爆薬で破壊し、戦車と共に数人の敵兵を殺傷せよ。これが功績を立てる最大の機会である。

- 5. 雷鳴のような轟音を立てて戦車が向かってきても、驚くなかれ。対戦車砲で射撃し、戦車を利用せよ。

- 6. 敵が陣地内に侵入しても恐れるな。頑強に抵抗し、射殺せよ。

- 7. 広範囲に分散している場合、統制は困難である。前進する際は常に担当将校に報告せよ。

- 8. 指揮官が倒れても、必要であれば一人で陣地を防衛し続けよ。最も重要な任務は勇敢な行動をすることである。

- 9. 飲食を考えるな。敵の殲滅に集中せよ。勇敢であれ、兵士たちよ、たとえ休息や睡眠が不可能であっても。

- 10. 各自の力が我々の勝利の原因である。膽兵師団の兵士たちよ、戦闘の苛酷さに屈し、死を早めようとするな。

- 11. もう一人だけ敵を殺す努力をすれば、最終的に勝利するだろう。十人を殺してから死ねば、戦場での栄光ある死となる。

- 12. 戦闘で負傷しても戦い続けよ。捕虜になるな。最後は、敵が刺すように敵を刺せ。

硫黄島には約1,000人の住民が居住していましたが、栗林は島民に配慮し、一般島民とは離れた場所に居住しました。栗林は「我々の力が足りなくて、皆さまに迷惑をかけてすまない」と島民に謝罪し、島民を驚かせました。アメリカ軍による空襲が激しくなると、島民も将兵と同じ防空壕に避難するようになりましたが、栗林は将兵からの性被害を抑止するため女性にモンペの着用を要請し、防空壕も可能な限り軍民を分けるよう指示しました。その後も空爆は激化し、全島192戸の住宅は1945年3月16日までに120戸が焼失し、6月末には20戸にまで減少しました。栗林は住民の疎開を命じ、生存していた住民は7月12日まで数回に分けて父島を経由して日本本土に疎開しました。栗林の方針により硫黄島には慰安所は設置されておらず、結果的に早期に住民を疎開させるという判断が、島民の犠牲を出さなかったことにつながりました。

3.2. 指揮とリーダーシップ

1945年2月19日、アメリカ海兵隊の第一波が硫黄島南岸に上陸を開始しました。栗林は、アメリカ軍将兵を無傷で上陸させ、その後地下壕から艦砲射撃と機関銃掃射を行うという、これまでの戦術とは根本的に異なるアプローチをとりました。

上陸準備砲爆撃時に栗林の命令を無視し、日本海軍の海岸砲と摺鉢山火砲各砲台が応戦砲撃を行ってしまいました。栗林は慌てて全軍に全貌を暴露するような砲撃は控えるよう再徹底しましたが、栗林の懸念通りにアメリカ軍は応戦砲撃で海軍砲台の位置を特定すると、11時間にも及ぶ艦砲射撃で全滅させてしまいました。これはアメリカ海兵隊の硫黄島の戦いの公式戦史において、「(硫黄島の戦いにおける)栗林の唯一の戦術的誤り」とも評されました。

しかし、その後は守備隊各部隊は栗林の命令を忠実に守り、十分にアメリカ軍上陸部隊を内陸部に引き込んだ10時過ぎに栗林の命令によって一斉攻撃を開始しました。その夜、上陸部隊指揮官のホーランド・スミス海兵隊中将は、硫黄島守備隊が無謀な突撃をまったく行なわないことを知って驚き、取材の記者たちに「誰かは知らんがこの戦いを指揮している日本の将軍は頭の切れるやつ(one smart bastardワン・スマート・バスタード英語)だ」と語りました。また、第4海兵師団の戦闘詳報によれば、日本軍の巧みな砲撃指揮を「かつて、いかなる軍事的天才も思いつかなかった巧妙さ」と褒めたたえています。アメリカ軍は硫黄島の指揮官が誰であるかを正確には把握できておらず、上陸前にはサイパン島で入手した日本軍の機密資料から、父島要塞司令官大須賀應陸軍少将と考えていました。しかし、上陸以降に捕らえた日本兵の捕虜から「最高司令官はクリバヤシ中将」という情報を聞き出したアメリカ軍は、硫黄島のような小さく環境が劣悪な島に中将がいるとは考えられないという判断をしながらも、硫黄島の戦力が当初の14,000人という見積りより多いという報告から、師団クラスの戦力が配置されており、師団長クラスの中将が指揮をしてもおかしくはないという分析も行いました。その場合は硫黄島の戦力は当初の見積りより遥かに多く、また「クリバヤシ」が優れた戦術家であれば苦戦は必至と危惧することとなりましたが、事実、この危惧通りにアメリカ軍は大苦戦させられることとなります。

栗林は、極限状況下で兵士たちを鼓舞し続けました。彼は、兵士たちが慢性的な下痢、空腹、水不足に苦しむ中でも、地下壕の建設を続けさせました。また、彼は兵士たちに「敢闘ノ誓」や「膽兵ノ戦闘心得」を配布し、徹底的な持久戦とゲリラ戦を命じました。栗林は、兵士の士気を高めるため、自らも兵士と同じ粗食を食し、水も同じ量しか使用しませんでした。この姿勢が兵士たちに感銘を与え、栗林への信頼を深めました。

3.3. 最後の抵抗と死

圧倒的な劣勢の中、栗林はアメリカ軍の予想を遥かに上回る粘り強い戦闘を続け、多大な損害をアメリカに与えました。1945年3月7日、栗林は最後の戦訓電報となる「膽参電第三五一号」を大本営陸軍部、および陸軍大学校在校時の兵学教官であり、騎兵科の先輩でもある侍従武官長の蓮沼蕃大将に打電しました。さらに組織的戦闘の最末期となった3月16日16時には、玉砕を意味する訣別電報を大本営に対し打電しました。

翌3月17日付で栗林は戦死と認定され、特旨により陸軍大将に親任されました。これは、太平洋戦争で中将の戦死者が増加したため、中将で戦死した者のうち、親任官(軍事参議官、陸軍三長官、陸軍航空総監、師団長以上の団隊の長、侍従武官長など)を2年半以上務め、武功が特に顕著な者を陸海軍協議の上で大将に親任するという内規が作られたことによるものです。栗林は、1944年5月27日に第109師団長に親補され、1945年3月17日に戦死と認定されたため、上記の内規の年限を満たしませんでしたが、特旨により大将に親任されました。

栗林は、最後の総攻撃を企図し、残存部隊に対し以下の命令を発しました。

「一、戦局ハ最後ノ関頭ニ直面セリ 二、兵団ハ本十七日夜、総攻撃ヲ決行シ敵ヲ撃摧セントス 三、各部隊ハ本夜正子ヲ期シ各方面ノ敵ヲ攻撃、最後ノ一兵トナルモ飽ク迄決死敢闘スベシ 大君テ顧ミルヲ許サズ 四、予ハ常ニ諸子ノ先頭ニ在リ」

大本営は訣別電報で栗林は戦死したと判断していましたが、3月23日に硫黄島から断続的に電文が発されているのを父島の通信隊が傍受しました。その電文には3月21日以降の戦闘状況が克明に記されており、最後の通信は23日の午後5時で、「ホシサクラ(陸海軍のこと)300ヒガシダイチニアリテリュウダンヲオクレ」という平文電報がまず流れてきました。通信兵が返信しようとすると、「マテ、マテ」と硫黄島から遮られて、その後に続々と電文が送られてきたといいます。その電文の多くが栗林による部隊や個人の殊勲上申であり、栗林は戦闘開始以降、部下の殊勲を念入りに調べてこまめに上申して、昭和天皇の上聞に達するようにしていましたが、最後の瞬間まで部下のはたらきに報いようとしていたのだと電文を受信した通信兵たちは感じ、電文に記された顔見知りの守備隊兵士を思い出して涙しました。しばらくすると通信は途絶え、その後は父島からいくら呼びかけても返信はありませんでした。

3月17日以降、栗林は総攻撃の機会をうかがっていました。既に生存者のほとんどが、守備隊の命運は尽きており、待っているのは自滅の時の訪れであって、そうであれば最後の突撃をなるべく早く行うべきと考えていましたが、栗林は死を焦る参謀や指揮官らに「今、しばらく、様子を見たい」として安易な突撃を許しませんでした。その指示を聞いた参謀らは、最後まで作戦を考える栗林の戦意と気力に大きな感銘を受けたといいます。アメリカ軍は18日から、艦砲射撃や空爆を中止し、損害の大きかった海兵隊を硫黄島から次第に撤退させており、1個連隊程度の戦力を残して、戦車と迫撃砲での攻撃を主として近接戦闘をなるべく避けるように作戦変更していました。栗林は冷静にアメリカ軍の作戦変更を見極めて、警戒が緩んできた3月24日に攻撃の機が熟したと判断すると、25日夜間の総攻撃開始を決定しました。この総攻撃も、今まで栗林が徹底して禁止してきたバンザイ突撃ではなく、緻密に指揮された周到な攻撃でした。栗林は階級章を外すと、軍刀などの所持品から名前を消して白襷を着用し、25日の深夜に、今まで栗林に従ってきた師団司令部附大須賀應陸軍少将、歩兵第145連隊連隊長池田益雄陸軍大佐、参謀長高石正陸軍大佐や海軍第27航空戦隊司令官市丸利之助海軍少将と共に、攻撃隊400人の先頭に立って司令部の半地下壕を出て、元山・千鳥飛行場方向に向けて前進を開始しました。

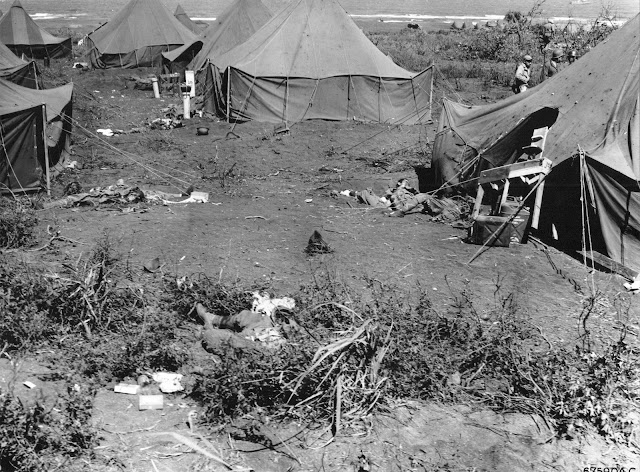

翌3月26日午前5時15分、栗林の指揮する攻撃隊は西部落南方の海岸で、アメリカ陸軍航空隊の第7戦闘機集団と第5工兵大隊が就寝している露営地に接触し攻撃を開始しました。攻撃隊は日本軍の兵器のほかに、アメリカ軍から鹵獲したバズーカや自動小銃などを装備しており非常に重武装で、太平洋戦争の島嶼戦で繰り返された貧弱な装備でのバンザイ突撃とは一線を画した秩序だった攻撃であり、攻撃を受けたアメリカ軍も日本軍部隊がよく組織されているものと感じ、それは栗林の戦術的な規律によるものと評価しています。攻撃隊の周到な攻撃によってアメリカ軍は大混乱に陥り、多数の戦闘機パイロットが殺傷されましたが、その後海兵隊の増援も到着し、3時間の激戦によって戦闘機パイロットら44人が戦死、88人が負傷し、海兵隊員も9人が戦死、31人が負傷するという大損害を被りました。その後、栗林は部隊を元山方面に転戦しようとしましたが、敵迫撃砲弾の破片を大腿部に受けて負傷し、司令部付き曹長に背負われながら前線から避退しましたが進退窮まり、最後に「屍は敵に渡してはいけない」と言い残して、近くの洞窟で自決したとされています。享年53歳。

栗林の最期については、直接目撃した者が生存していないことから諸説あります。最後の総攻撃の数少ない生還者である通信兵小田静夫曹長の証言によれば、栗林は千鳥飛行場に天皇陛下万歳三唱して斬りこんだが、参謀長の高石か参謀の中根に自分を射殺するよう命じ、高石か中根は栗林を射殺したのちに自分も拳銃で自決したといいます。しかし、小田は実際には栗林の最期を見てはおらずこれは推測です。他の生還者である歩兵第145連隊の大山純軍曹によれば、前進途中の千鳥部落付近で敵の砲火を浴び、部隊は散開状態となったが、大山はそのとき栗林の近くにおり、栗林が「狙撃を出して攻撃せんか」と命令したのを聞いています。大山はその場で機関銃弾を受けて負傷し栗林とはぐれてしまいましたが、戦闘後に戦闘指揮所に戻ると、栗林が負傷し、出血多量で絶命したため、遺体を参謀長の高石が近くの木の根元の弾痕に埋葬したという話を聞いています。他にも、攻撃中にアメリカ軍の155㎜砲の直撃を受けて爆死し遺体が四散したとの推察もあります。

最後の総攻撃後に、日本兵の遺体262人が残され、18人が捕虜となりました。海兵隊は栗林に敬意を表し遺体を見つけようとしましたが、結局見つけることはできませんでした。アメリカ海兵隊は公式報告書で栗林による最後の攻撃を以下の様に記録しています。

「3月26日に栗林と他の高級将校が日本軍の最後の攻撃を主導したという報告があった。この攻撃はバンザイ突撃ではなく、最大の混乱と破壊を生み出すことを目的とした優秀な計画であった。午前5時15分、200-300人の日本兵が島の西側に沿って北から下り、西部の海岸の近くで海兵隊と陸軍の露営地を攻撃した。混乱した戦いは3時間にも及び、第7戦闘機集団の司令部が大打撃を被ったが、混乱から立ち直って反撃を開始し、第5工兵大隊は急いで戦闘ラインを形成して敵の攻撃を食い止めた。日本軍の部隊は、日本とアメリカの両方の武器で十分に武装しており、40人が軍刀を帯びていたので、高級将校が高い割合を占めることを示していたが、遺体や書類を確認したところ栗林を見つけることはできなかった。」

栗林の最期に関する異説としては、大野芳が、第109師団父島派遣司令部の参謀であった堀江芳孝少佐の手記から、栗林が戦闘中にノイローゼとなり、アメリカ軍に降伏しようとして参謀に斬殺されたという説を唱えたことがありました。しかし梯久美子の調査により、堀江が硫黄島で栗林の下で勤務したのは数日に過ぎず、栗林の最期についても伝聞であり、その情報源とされた小元久米治少佐が否定していたことが判明、戦史叢書の編集者も堀江の手記の栗林の最期の記述については信ぴょう性が薄いと判断し、戦史叢書の記述に採用していません。

4. 戦後の評価と遺産

栗林忠道は、戦後、連合国側からも日本国内からも高い評価を受け、その戦術的能力と軍人としての生涯は後世に大きな影響を与えました。

4.1. 連合軍からの評価

アメリカは1945年3月26日に硫黄島の確保を宣言しましたが、その代償は大きく、2.60 万 死傷者を出しました。日本軍守備隊22,786人のうち、捕虜となったのはわずか1,083人でした。少数の日本軍の残存兵はその後も潜伏し続け、夜間にアメリカ軍の駐屯地から食料を盗んでいました。最後の2人の残存兵、海軍機関銃手の山影九福と松戸林助は1949年1月6日に降伏しました。

戦闘は敗北に終わりましたが、わずか22 km2(東京都北区程度の面積)に過ぎない硫黄島を、海兵隊に加えて陸上任務に就く陸軍などの将兵を含めると総兵力は111,308人、また海軍などの支援要員を含めた作戦に従事する将兵250,000人と、単純な兵力では5倍から10倍以上、さらに絶対的な制海権・制空権を持ち、予備兵力・物量・兵站・装備全てにおいて、圧倒的に優勢であったアメリカ軍を敵に回して、最後まで将兵の士気を低下させずに、アメリカ軍の予想を上回る1か月半も硫黄島を防衛した指揮力は、内外で高く評価されています。

アメリカ海兵隊の公式戦史は、栗林を「アメリカ人が戦争で直面した最も手ごわい敵の一人であった」と評しています。また、「この50代の『サムライ』は天皇によって指名され、絶賛され、豊富な戦闘経験と革新的な思考と鋼鉄の意志を持ち合わせていた」と述べています。栗林はアメリカでの軍務経験から将来の対戦相手について多くを学び、以前のタラワからテニアンまでの日本軍の失敗の特徴であった「水際防御」戦術と「イチかバチかのバンザイ突撃」をほとんど評価しませんでした。現実主義者であった栗林は、日本軍の枯渇した艦隊や空軍から多くの援助が期待できないことを知っていました。彼は、最近のビアクとペリリューの戦いの防御戦術のパターンに沿って、縦深防御で硫黄島の地形を最大限に活用すべきと結論付けました。栗林は「水際配置・水際撃滅主義」、「バンザイ突撃」の戦術を避け、代わりに、アメリカ軍に士気喪失させ、作戦を放棄させるため、消耗戦、神経戦、長期持久戦を行いました。栗林は海軍との間ではいくつかの妥協を行いましたが、陸軍においては参謀長を含む18人の上級将校を更迭し、残った将校たちは栗林の方針に従いました。海軍や航空支援を受けられない運命に置かれたにもかかわらず、断固として有能な野戦指揮官であることを証明しました。

チェスター・ニミッツ提督は、「硫黄島防衛の総指揮官である卓越した栗林忠道陸軍中将は、硫黄島を太平洋においてもっとも難攻不落な8平方マイルの島要塞にすることに着手した。この目的を達成するためには地形の全幅利用を措いて他に求められないことを彼は熟知していた。歴戦剛強をもって鳴る海兵隊の指揮官たちでさえ、偵察写真に現れた栗林の周到な準備を一見して舌を巻いた」と述べています。歴史家のサミュエル・モリソンは、「(栗林による)硫黄島の防御配備は、旧式な水際撃滅戦法と、ペリリューの戦いやレイテ島の戦いやリンガエン湾の戦いで試みられた新しい縦深防御戦術との両方の利点を共有したものとなった」と評価しています。

特に、硫黄島で陸上戦を指揮し栗林と対決した第56任務部隊司令官ホーランド・スミス海兵中将は、自身の著書などで多くの栗林評を残しています。彼は「栗林の地上配備は私(スミス)が第一次世界大戦中にフランスで見た、いかなる配備より遥かに優れていた。また観戦者の話によれば、第二次世界大戦におけるドイツ国防軍の配備をも凌いでいた」と述べ、さらに「太平洋で対決した日本軍指揮官のなかで栗林は最も勇猛であった。島嶼指揮官のなかには名目だけの者もあり、敵戦死者の中に名も知られずに消え失せる者もいた。栗林の性格は硫黄島に彼が残した地下防備に深く記録されていた。硫黄島は最初の数日間に組織的抵抗が崩壊することなく、最後まで抗戦を継続したため著名となった」と高く評価しました。アメリカ海兵隊の末端兵士の間でも、栗林の手強さは知れ渡っており、ある海兵隊員は「ジャップのなかに栗林のような人が他にいないことを願う」と述べています。イギリスの歴史作家であるアントニー・ビーヴァーも栗林を評価し、「硫黄島の守備にあたる陸海軍部隊を統括するのは、栗林忠道中将だった。栗林は優れた教養人で、陰影に富んだ性格をした騎兵将校である。この戦いの帰結について幻想をいっさいもたなかったが、麾下の各陣地を持ち堪えさせるため、周到な準備を整えた」と記しています。

4.2. 日本国内での再評価と顕彰

栗林は死後、日米の戦史研究者などからは高い評価を得ていましたが、硫黄島の戦いを除くと軍参謀長や騎兵旅団長など軍人としては目立ったエピソードも少なく、局地戦で戦死した指揮官ということもあり、日本でも一般的な知名度は高くありませんでした。しかし、2005年に上梓された梯久美子の『散るぞ悲しき 硫黄島総指揮官・栗林忠道』、そして翌2006年に公開されたハリウッド映画『硫黄島からの手紙』により、一躍その名が知られるようになりました。歴史家の秦郁彦は、「『散るぞ悲しき』(梯久美子著)がベストセラーになり、映画『硫黄島からの手紙』もヒットして、栗林忠道の名は日本中に知れわたりました。『太平洋戦争最高の名将』という地位をほぼ確立したんじゃないですか」と評しています。

栗林の妻である義井は、夫が硫黄島で戦死した時、まだ40歳でした。彼女はその後、夫を失った子供たちを育てるために懸命に働き、戦後の困難な時代を乗り越えました。娘のたか子によれば、「母は淑女として育ち、結婚後も父に世話をしてもらっていた。人生で一度も働いたことがなかったが、戦後のひどい時代にイカを路上で売るなどして私たちを育て上げた。それだけでなく、兄だけでなく、私のような娘も大学に行かせた」と語っています。義井は1970年に硫黄島で開催された日米両国の元兵士の再会に際し、東京での昼食会で日本の戦没者遺族を代表してアメリカの元兵士たちに友情の表明に感謝し、スタンディングオベーションを受けました。彼女はその後、1985年と1995年に硫黄島で開催された再会の碑にも出席しています。

1967年12月23日、栗林は勲一等旭日大綬章を没後受勲しました。彼は金鵄勲章は受章していませんが、半藤一利は「功一級でもおかしくないのにね」と評しています。

栗林は幼少の頃、一時的に養子縁組に出ていた時期があり、その当時の記録は長らく不明でした。しかし、近年、生家から少年時代の日記帳や成績表などが発見され、これまで知られていなかった少年期の詳細が明らかになりました。

彼の墓所は長野市松代の明徳寺にありますが、その遺骨はありません。栗林の長兄が継いだ長野市松代の生家では、仏壇に硫黄島の石、および、栗林が陣頭指揮・戦死した3月26日未明の最後の総攻撃に参加し、生還を果たした陸軍下士官が、復員から間もない1946年に栗林の妻の義井に送った手紙(最後の総攻撃の様子を詳細に記す)を供えていました。2012年4月には、栗林の墓がある長野市松代町豊栄の明徳寺に、長野の市民団体が中心となり、長野中学出身の栗林忠道陸軍大将と今井武夫陸軍少将の顕彰碑が建立されました。

5. 私生活

栗林忠道は、軍人としての厳格な一面とは対照的に、家族を深く愛し、文学的な才能も持ち合わせた人間的な側面がありました。

5.1. 家族関係と書簡

栗林は1923年12月8日に栗林義井と結婚し、長男の太郎、長女の洋子、次女のたか子をもうけました。彼は良き家庭人でもあり、北米駐在時代や硫黄島着任以降には、まめに家族に手紙を書き送っていました。アメリカから書かれたものは、最初の子どもである長男・太郎が幼かったため、栗林直筆のイラストを入れた絵手紙になっています。硫黄島から次女たか子(「たこちゃん」と呼んでいた)に送った手紙では、軍人らしさが薄く一人の父親としての面が強く出た内容になっています。

硫黄島着任直後に送った手紙には次のようなものがあります。「お父さんは、お家に帰って、お母さんとたこちゃんを連れて町を歩いている夢などを時々見ますが、それはなかなか出来ない事です。たこちゃん。お父さんはたこちゃんが大きくなって、お母さんの力になれる人になることばかりを思っています。からだを丈夫にし、勉強もし、お母さんの言いつけをよく守り、お父さんに安心させるようにして下さい。戦地のお父さんより」。妻宛てには、留守宅の心配や生活の注意などが事細かに記され、几帳面で情愛深い人柄が偲ばれます。これらの手紙はのちにまとめられて、アメリカ時代のものは『「玉砕総指揮官」の絵手紙』、硫黄島からのものは『栗林忠道 硫黄島からの手紙』として刊行されています。なお、留守宅は東京大空襲で焼失しましたが、家族は長野県に疎開しており難を免れています。

栗林は弟の栗林熊尾が兄の後を追って、長野中学から陸軍士官学校へ進学したいと言い出したとき、陸軍では陸軍幼年学校出身者が優遇され、中学出身者は陸軍大学校を出ても主流にはなれないからと、幼年学校が存在しない海軍兵学校へ行くように薦めています。熊尾は海軍兵学校受験に失敗し、陸軍士官学校に入校しましたが(第30期)、卒業後に肺結核で夭折、栗林は弟の死を嘆きました。

5.2. 文学的な文才

栗林はもともと新聞記者志望であったこともあり、文才のある軍人としても知られていました。陸軍省兵務局馬政課長として軍歌『愛馬進軍歌』の選定に携わった際は、歌詞の一節に手を入れたといいます。

硫黄島での最後の戦いを前に、栗林は1945年3月17日に大本営へ訣別電報を送る際に、3首の和歌を添えました。これらの歌は、歴史家の梯久美子によれば、「あまりにも安易に兵士を死地に送る軍司令部への微妙な抗議」であったとされています。

- 国の為 重き努を 果し得で 矢弾尽き果て 散るぞ悲しき

- 仇討たで 野辺には朽ちじ 吾は又 七度生れて 矛を執らむぞ

- 醜草(しこぐさ)の 島に蔓る 其の時の 皇国の行手 一途に思う

6. 大衆文化における描写

栗林忠道は、映画『硫黄島からの手紙』など、大衆文化作品を通じてそのイメージが広く知られるようになりました。

栗林は、クリント・イーストウッド監督の映画『硫黄島からの手紙』で、渡辺謙によって演じられ、国際的な観客に知られるようになりました。脚本家のアイリス・ヤマシタは、「最終的に、栗林忠道の多くのニュアンスは、クリント・イーストウッドの巧みな演出と俳優渡辺謙の巧みな演技の下でスクリーン上で生き生きと表現され、家庭人としての優しさと温かさ、そして指揮官としての強さ、実用性、威厳の完璧なバランスを表現していると感じた」と述べています。

また、栗林はテレビアニメ『アニメンタリー 決断』第23話「硫黄島作戦」でも、家弓家正によって演じられています。映画『硫黄島からの手紙』の当初のタイトルは『風前の灯火』で、これは栗林が硫黄島の戦いの前に息子太郎に送った手紙の一節「お父さんの命は風前の灯のようなものだ」から着想を得たものです。

7. 昇進と栄典

栗林忠道は、その軍務期間中に着実に昇進を重ね、戦後には栄典を授与されました。

7.1. 昇進記録

| 階級 | 襟章 | 日付 |

|---|---|---|

| 陸軍騎兵少尉 | 1911年12月 | |

| 陸軍騎兵中尉 | 1918年7月 | |

| 陸軍騎兵大尉 | 1923年8月 | |

| 陸軍騎兵少佐 | 1930年3月 | |

| 陸軍騎兵中佐 | 1933年8月 | |

| 陸軍騎兵大佐 | 1937年8月 | |

| 陸軍少将 | 1940年3月 | |

| 陸軍中将 | 1943年6月 | |

| 陸軍大将 | 1945年3月17日 |

7.2. 栄典

- 位階:**

- 1945年3月17日 - 正四位・従三位

- 勲章等:**

- 1934年4月29日 - 勲四等旭日小綬章・昭和六年乃至九年事変従軍記章

- 1940年11月10日 - 紀元二千六百年祝典記念章

- 1967年12月23日 - 勲一等旭日大綬章(没後受勲)

- 瑞宝大綬章

- 旭日重光章(2等)

- 旭日金鵄章(3等)

8. 関連資料

栗林忠道陸軍大将に関する追加情報を得るための主要な著書、伝記、関連人物、記念事業などを以下に示します。

- 著書:**

- 『栗林忠道 硫黄島からの手紙』文藝春秋、2006年

- 『「玉砕総指揮官」の絵手紙』吉田津由子編、小学館文庫、2002年

- 関連書籍:**

- 梯久美子『散るぞ悲しき 硫黄島総指揮官・栗林忠道』新潮社、2005年

- 梯久美子『硫黄島 栗林中将の最期』文春新書、2010年

- 防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 中部太平洋陸軍作戦(2)ペリリュー・アンガウル・硫黄島』朝雲新聞社、1968年

- 小谷秀二郎『硫黄島の死闘-恐怖の洞窟戦』産経新聞社、1978年

- 児島襄『将軍突撃せり-硫黄島戦記』文藝春秋、1970年

- 山岡荘八『小説 太平洋戦争 第7巻』講談社文庫、1987年

- アントニー・ビーヴァー『第二次世界大戦1939-45(下)』白水社、2015年

- チェスター・ニミッツ、E.B.ポッター『ニミッツの太平洋海戦史』恒文社、1962年

- リチャード・F.ニューカム『硫黄島』弘文堂、1966年

- 関連人物:**

- 西竹一(硫黄島で戦車第26連隊長を務めた騎兵将校)

- 市丸利之助(硫黄島で海軍部隊を指揮した海軍少将)

- 大須賀應(硫黄島で栗林の参謀を務めた陸軍少将)

- 小畑英良(サイパンの戦いにおける第31軍司令官)

- 新藤義孝(栗林の孫にあたる衆議院議員)