1. 概要

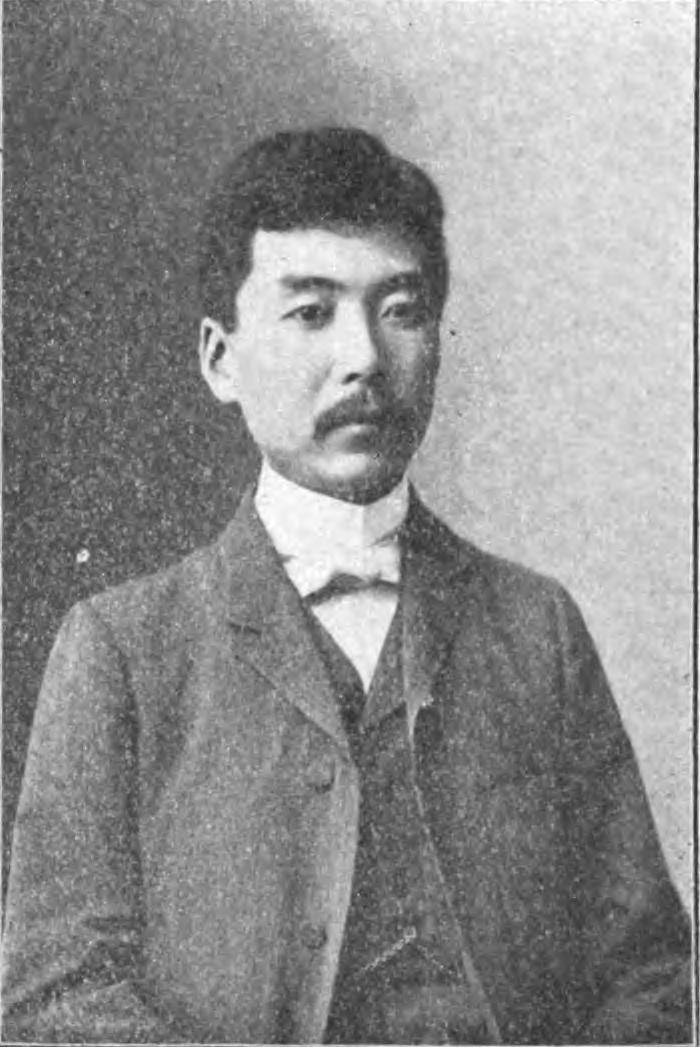

池田成彬(池田 成彬いけだ しげあき日本語、1867年 - 1950年)は、20世紀前半の日本で活躍した政治家、実業家である。三井財閥の実質的な総帥として三井銀行の近代化と財閥の組織改革を推進し、その経営手腕で日本の金融・産業界に大きな影響を与えた。

彼のキャリアは、昭和金融恐慌やドル買事件における論争など、経済的混乱期と重なる部分も多く、時に世論からの批判に直面した。特にドル買事件では、合理的な経済判断が一般大衆の感情と乖離し、「金持ちの傲慢」として反発を招き、血盟団事件の遠因ともなった。

公職では、日本銀行総裁、大蔵大臣、商工大臣などを歴任。第二次世界大戦前夜には、近衛文麿内閣の主要閣僚として経済政策を主導した。また、ナチス・ドイツからのユダヤ人難民を日本へ移住させる「Fugu Plan河豚計画英語」への関与を通じて、当時の国際情勢下における人道的な側面と、日本への外国資本誘致という実利的な側面の両方から、ユダヤ人問題にアプローチしようとした。

彼は太平洋戦争の勃発に強く反対し、軍部の専横に合理的な資本の論理で対抗しようと試みたが、その努力は実を結ばなかった。戦後、A級戦犯容疑で一時勾留されたものの釈放され、公職追放後は隠棲した。しかし、GHQによる財閥解体には積極的に協力し、その後の吉田茂首相とも財政や人事について頻繁に相談を受けるなど、戦後日本の再建にも間接的に関与した。

池田成彬の生涯は、日本の近代化、経済発展、そして激動の戦前・戦中期における政治的・社会的な課題と深く結びついており、その功績と批判的な側面の両方から多角的に評価されるべき複雑な遺産を残した。

2. 生い立ちと教育

2.1. 出生と家庭環境

池田成彬は1867年8月15日(慶応3年7月16日)、幕末期の最終年に出羽国米沢藩(現在の山形県米沢市)に、著名な米沢藩士であり江戸留守居役でもあった池田成章の長男として生まれた。13歳頃の1880年頃に東京へ転居し、有馬学校を振り出しに、小永井小舟の濂西塾に入り儒学と漢学を学んだ。さらに中條政恒からも漢学を学んでおり、中條には平田東助や後藤新平も学んでいた。その後、進文学舎に進学した。

2.2. 学窓時代と留学経験

池田は当初、慶應義塾大学または東京帝国大学への入学を試みたが、英語能力の不足により失敗した。しかし、知人の勧めで慶應義塾別科に入学し、1888年7月に卒業した。その後、慶應義塾に大学部が設立されることを聞き、東京帝大の受験から転換し、約1年半にわたりイギリス人から英語の個人授業を受けた。その努力が実り、1890年1月、新設された大学部理財科(現在の慶應義塾大学経済学部)に入学した。

入学前から英語を学んでいたことが幸いし、慶應義塾に派遣されていたハーバード大学の教授アーサー・ナップの推薦を受け、1890年から1895年まで米国のハーバード大学へ留学した。渡米中は小幡篤次郎や門野幾之進と書簡を交わした。5年間の留学生活を終え1895年に帰国後、福澤諭吉が主宰する『時事新報社』に論説委員として入社したが、わずか3週間で辞職した。辞職の理由は諸説あり、自身の力量に見合う給与ではないと感じたため、新聞がビジネスとして確立されていないことに嫌気が差したため、あるいはハーバード大学で培った知識や経験が活かされないことに不満を抱いたため、などと言われている。

慶應義塾時代には、学生たちが食堂の食事の質に抗議してボイコットを行った際、池田は「(勉強をするために寮に入ったのに)飯がまずいからと言ってストライキをするのか」と呆れ、一人だけこれに加わらなかったという逸話がある。

3. 三井財閥でのキャリア

3.1. 三井銀行への入行と昇進

1895年12月、当時中上川彦次郎が改革を断行していた三井銀行に、中上川の推薦で入行した。調査係を振り出しに大阪支店勤務を経て、足利支店長を務めた。その間、コール制度や大阪市債の引き受け、銀行間の預金協定など、次々と新しい金融手法を打ち出していった。1898年(明治31年)には欧米への出張を命じられ、銀行業務の近代化について学んだ。

1900年(明治33年)に本店に転勤し、営業部次長となり、1904年(明治37年)には営業部長に昇進した。この間に、三井財閥の実力者であった中上川彦次郎の長女、艶(つや)と結婚した。1911年(明治44年)、合名会社組織だった三井銀行を株式体制に改める改革の際に、常務取締役に選任された。以後、23年間にわたって常務のポストに就き、1919年(大正8年)には筆頭常務となった。同年8月の三井銀行の増資と株式公開は、池田の意思によって実現されたと言われている。

3.2. 銀行制度改革と経営手腕

池田は三井銀行において、コール制度の導入、大阪市債の引き受け、銀行間の預金協定といった新機軸を次々に打ち出し、銀行業務の近代化に貢献した。1898年の欧米出張では、先進的な銀行業務を学び、その知識を日本の金融システム改革に応用した。合名会社組織だった三井銀行を株式体制に改める改革を主導し、その過程で常務取締役に選任され、筆頭常務として三井銀行の経営を牽引した。彼の経営手腕は、三井銀行の増資と株式公開を実現させるなど、組織の透明性と近代化を促進するものであった。

3.3. 三井財閥総帥としての役割

1932年、池田は三井合名会社の理事となり、事実上の三井財閥の総帥として実質的な責任者となった。彼はまず、世間や右翼団体からの批判の矛先をかわすため、三井報恩会を設立して社会事業に力を入れ、「財閥転向」を演出した。さらに、三井首脳の人事を刷新し、三井家一族を経営の第一線から退陣させた。この時、三井合名の理事は池田を含め6名であったが、翌1933年9月には筆頭常務理事に就任した。これは三井家当主の三井高広からの要請であったが、池田は時に三井家と対立することもあった。

池田が主導した改革には、三井高堅、三井高泰、三井高寛ら三井家同族の三井系企業からの退職、株式の公開、そして社会事業への寄付(三井報恩会の設立)などがある。また、ワンマンの傾向があった安川雄之助の勇退を勧告した。1936年(昭和11年)には、三井合名および直系6社に定年制を導入し、自らも70歳で退職するなど、経営者自身にも規律を求めた。

4. 金融恐慌と論争

4.1. 昭和金融恐慌と台湾銀行問題

1927年(昭和2年)3月に発生した昭和金融恐慌は、池田成彬の行動が原因の一つであると批判された。当時、台湾銀行は鈴木商店に大規模な融資を行っていたが、戦後の不況により鈴木商店の経営が悪化し、台湾銀行は融資を回収できなくなった。台湾銀行は以前から経営危機に瀕するたびに日本銀行や大蔵省預金部から融資を受けており、1920年代には借入金への依存度が深刻な水準に達していた。このような状況下で、池田が三井の資産を守るために、経営が悪化していた台湾銀行や鈴木商店からの資金引き揚げを強引に行ったことが、台湾銀行と鈴木商店の破綻、そしてその後の金融パニックの主要な原因の一つであると指摘され、池田は批判の的となった。

4.2. ドル買い事件と世論の批判

1931年(昭和6年)夏、世界恐慌がドイツからイギリスに波及し、イギリスが金輸出を禁止したことで金本位制は事実上崩壊した。この時、池田の指令により三井は横浜正金銀行を通じてドル買いに走った(ドル買事件)。これは、イギリスの金輸出停止が日本にも波及し、日本も金輸出が禁止される事態に備えた投機的な動きであった。

これに対し、当時の大蔵大臣井上準之助は、公定歩合を引き上げて金融引き締めを行い、ドル買い資金の不足を招いた。これにより国内の不況は一層厳しさを増し、三井はドル買いの元凶として名指しで非難された。池田はこれに対し、三井がロンドンに保有していた8000.00 万 JPYもの金が日本本国への引き揚げを差し止められたため、やむなく行った行為であり、その額も4324.00 万 JPY相当に過ぎないと反駁した。さらに、日本が金輸出を認めているのにドル買いをして何が悪いのかと、資本の論理で反論した。

しかし、実際には三井財閥全体の投機行為は池田の説明と大きく異なっていたこと、また不況で日々の生活にも困窮している一般庶民の感覚から遊離したこの発言は、「金持ちの傲慢」と受け止められ、激しい反発を招いた。その結果、当時の理事長であった団琢磨とともに右翼団体「血盟団」による暗殺の対象とされ、翌1932年(昭和7年)には団が凶弾に倒れる事件に発展した。池田自身は難を逃れた。

5. 公職と政治活動

5.1. 日本銀行総裁

三井を退職した翌年の1937年(昭和12年)、池田は第14代日本銀行総裁に就任した。しかし、その在任期間はわずか5ヶ月であった。

5.2. 内閣顧問および大臣

1937年10月15日、池田は近衛首相に請われ、内閣参議となった。さらに1938年(昭和13年)5月26日から1939年(昭和14年)1月5日まで、第1次近衛内閣で第38代大蔵大臣と第16代商工大臣を兼任した。

彼はまた、大蔵省顧問、中央物価委員会会長、そして北支那開発株式会社および中支那振興会社の創立委員を務めるなど、政府の要職を歴任した。平沼内閣(1939年1月20日 - 1939年8月30日)および第2次近衛内閣(1940年7月22日 - 1941年7月18日)でも内閣参議を務めた。

5.3. 政策への関与と影響力

池田は、外務大臣宇垣一成の外交政策と自身の財政経済政策に基づき、近衛新体制運動の牽引役となった。彼は国家総動員法発動などを巡って、帝国陸軍の専横に対し、資本の合理的論理で対抗しようと試みたが、その努力は虚しく、軍部の暴走を食い止めることはできなかった。近衛内閣が総辞職した後も、平沼騏一郎内閣で内閣参議として留任し、中央物価委員会会長などの要職を務めた。

5.4. 扶桑計画(ユダヤ人移住計画)への関与

1938年12月5日、池田は首相、外務大臣の有田八郎、陸軍大臣の板垣征四郎、海軍大臣の米内光政と共に、日本政府の最高幹部による秘密会議である五相会議に参加し、世界のユダヤ人に関する政府の立場を議論した。

外務大臣の有田らが、ユダヤ人の制御不能な性質や、陰謀(『Protocols of the Elders of Zionシオン賢者の議定書英語』に詳述されている)や、ナチスのイデオロギーに従って彼らがもたらす脅威を理由に、ユダヤ人との公式な関与に反対したのに対し、池田は陸軍大臣の板垣と共に、ユダヤ人の人口は日本にとって大きな資産となると主張した。彼らは、ユダヤ人の移住が外国資本を誘致し、日本に対する世界の評価を向上させると論じた。この会議は、ナチス支配下のヨーロッパから数千人のユダヤ人を日本帝国に招く「Fugu Plan河豚計画英語」の発展における重要な一歩となった。池田のこの関与は、当時の国際情勢下における人道的な側面と、日本への外国資本誘致という実利的な側面の両方から、ユダヤ人問題にアプローチしようとした彼の姿勢を示すものである。

5.5. 首相候補としての評価

池田の名は、近衛文麿の後継首相候補として度々挙がった。しかし、彼は財政問題で繰り返し衝突していた帝国陸軍から強く反対されたため、実現しなかった。平沼内閣が崩壊した際には、元老西園寺公望が池田を後継にすることを検討したが、近衛は陸軍を抑えられないと消極的な姿勢を示し、最終的には陸軍が推した阿部信行が首相に就任した。阿部内閣退任後も池田は首相候補の一人であったが、やはり陸軍の反対により実現することはなかった。

5.6. 枢密顧問官としての役割

1941年(昭和16年)、池田は東條英機の下で枢密顧問官となった。しかし、東條内閣成立後、親英米派と見なされた池田は、憲兵隊の監視対象となった。

6. 思想と対外関係

6.1. 英米関係に対する姿勢

近衛文麿と池田成彬の最大の違いは、イギリスと米国に対する評価であった。英米を敵視し、大陸進出に熱心だった父近衛篤麿の思想を継承した近衛に対し、池田は自身のルーツである米沢藩の財界の大御所であり自由主義者であった父の影響を受け、資本主義の立場からイギリスとアメリカを敵対視すべきではないと考えていた。二人が最終的に相容れなかったのも、この根本的な対外関係に対する視点の違いにあった。

6.2. 太平洋戦争への反対

池田は留学経験から、日本はアメリカと戦争すべきではないという信念を抱いており、太平洋戦争の勃発に強く反対し、東條英機と対峙した。東條は、政治的な休戦と引き換えに、召集されていた池田の三男、豊を安全な東京勤務へ移すことを提案した。しかし、池田はこれを即座に断った。その後、豊は一兵卒として華中方面に出征し、栄養失調とマラリアで倒れ、家族との再会は叶わなかった。池田のこの行動は、軍部の非合理的な暴走に対し、個人の犠牲を払ってでも原則を貫こうとした彼の強い意志を示すものである。

7. 戦後処理と晩年

7.1. 戦犯容疑者としての逮捕と釈放

第二次世界大戦が終結し、日本が降伏した後の1945年12月2日、米国占領当局(GHQ)は日本政府に対し池田を逮捕するよう命令した。彼はA級戦犯の容疑者として、第三次逮捕者59名の一人として巣鴨刑務所に勾留された。しかし、1946年5月には起訴されることなく釈放された。

7.2. 公職追放と隠棲

釈放後、池田は戦時中の日本政府の全閣僚と同様に公職追放となり、一切の公職に就くことを禁じられた。彼は神奈川県大磯町の別荘に引きこもり隠遁生活を送り、三井財閥に対する影響力も完全に喪失した。

7.3. GHQとの協力と財閥解体

池田は、GHQによる財閥解体政策に対し積極的に協力した。彼は、この時期にGHQに率先して協力することが、将来的に三井の再起が訪れる際に得策であると考えた。しかし、この協力は三井家のためではなく、企業集団としての三井財閥の保全を目指したものとされている。このため、彼は三井家や関係者から「恩知らず」「冷酷」と非難され、深く恨まれたと言われている。このエピソードは、池田が表面的な定年制を敷いた一方で、実際には財閥への影響力を行使し続けたことを示唆している。

7.4. 吉田茂元首相との関係

池田が大磯に隠棲していた時期、近所に住んでいた当時の内閣総理大臣吉田茂は、財政や人事についてしばしば池田に相談に訪れた。池田は、戦前自身の秘書を務めていた泉山三六を大蔵大臣に推薦するなど、戦後日本の再建にも間接的に関与した。

8. 家族と私生活

8.1. 家族関係

池田成彬は三井財閥の実力者であった中上川彦次郎の長女、艶と結婚した。

子供たちについては、長女の敏子は岩崎隆弥に嫁いだ。長男の成功は日本園芸株式会社の取締役を務めた。次男の池田潔は英文学者、評論家であり、慶應義塾大学名誉教授を務めた。

親族には、妹婿に加藤武男(元三菱銀行頭取)と宇佐美勝夫(元東京府知事)がいる。甥には宇佐美洵(元日本銀行総裁)や宇佐美毅(元宮内庁長官)などがいる。また、弟の池田宏平は日本海海戦で戦死した海軍中尉である。

8.2. 個人的な性格と逸話

池田はその寡黙さで知られていた。その理由については、父親の厳格な教育の影響とも言われているが、池田自身は「方言が出ると困るから」だと語っていたという。

池田の早稲田大学嫌いは有名であった。1906年に中断した早慶野球戦が1925年まで再開されなかったのは、池田が慶應義塾評議員会でその再開に強硬に反対したためであったと言われている。

9. 死亡と評価

9.1. 死亡

池田成彬は1950年(昭和25年)10月9日、神奈川県大磯町の自宅にて、腸潰瘍による合併症のため死去した。享年83歳。彼の墓所は東京都文京区にある護国寺である。死去に際し、天皇から祭粢料が賜られたが、勅使の差遣は辞退の申し入れがあった。

9.2. 栄典と叙勲

池田成彬が生前に受けた栄典と勲章は以下の通りである。

- 位階**

- 1928年(昭和3年)11月10日 - 従五位

- 1938年(昭和13年)6月1日 - 従三位

- 1944年(昭和19年)4月15日 - 正三位

- 勲章等**

- 1940年(昭和15年)8月15日 - 紀元二千六百年祝典記念章

- 1944年(昭和19年)3月7日 - 勲二等瑞宝章

9.3. 歴史的評価と遺産

池田成彬は、20世紀初頭に活躍した日本の政治家、閣僚、実業家であった。彼は三井銀行と三井財閥の近代化において重要な役割を果たし、株式公開や定年制の導入、社会事業の推進などの改革を実行した。

彼の行動は、昭和金融恐慌やドル買事件といった経済的混乱期において、時に世論からの大きな批判を浴びた。特にドル買事件では、金融の合理性と一般大衆の感情との間の緊張を浮き彫りにし、経済的困難な時期における「金持ちの傲慢」という認識を招いた。

金融界の保守的な人物でありながら、「Fugu Plan河豚計画英語」への関与に見られる彼の姿勢は、国際関係に対する実用的なアプローチと、当時の反ユダヤ主義的な見解とは対照的に、ユダヤ人移住の利点を考慮する意欲を示した。

彼は軍部の拡張主義的な政策と太平洋戦争に一貫して反対し、個人的な犠牲を払ってでも、高まる軍国主義の中で合理的な思考と平和へのコミットメントを示した。戦後、GHQによる財閥解体への彼の協力は、かつての同僚からの反感を買ったものの、三井企業集団の長期的な保全に向けた戦略的ビジョンを反映していた。

池田成彬の遺産は複雑であり、日本の金融・産業発展への多大な貢献と、議論を呼んだ決定、そして戦時中の政府に対する原則的な反対によって特徴づけられる。彼の生涯は、日本の近代化、経済発展、そして激動の戦前・戦中期における政治的・社会的な課題と深く結びついており、多角的に評価されるべき人物である。