1. 概要

スリランカ民主社会主義共和国(スリランカみんしゅしゃかいしゅぎきょうわこく)、通称スリランカは、南アジアのインド亜大陸の南東、インド洋に浮かぶ島国である。ポーク海峡を隔ててインドと、また南西にはモルディブと国境を接する。かつてはセイロンの国名で知られ、現在も主要な島はセイロン島と呼ばれる。立法府の首都はスリ・ジャヤワルダナプラ・コッテ、行政府と司法府の首都および最大都市はコロンボである。人口は約2,200万人(2020年時点)で、多様な文化、言語、民族が共存している。シンハラ人が人口の大多数を占め、次いでスリランカ・タミル人が主要な少数民族として北部に集中しており、両民族は島の歴史において重要な役割を果たしてきた。その他、スリランカ・ムーア、インド・タミル人、バーガー人、スリランカ・マレー人、中国人、ヴェッダ人などが長年にわたり定住している。

スリランカの歴史は3000年以上前に遡り、先史時代の人類の居住証拠は12万5000年前にまで及ぶ。仏教の最も古い経典群であるパーリ語経典は、紀元前29年の第4回仏典結集の際にこの地で編纂された。古来より「インド洋の真珠」や「東洋の穀倉」とも称され、その地理的条件と良港は、古代のシルクロードから現代の「海のシルクロード」に至るまで、戦略的に極めて重要な位置を占めてきた。アヌラーダプラ王国時代には既に東アジアやヨーロッパにも知られる交易拠点であった。コーッテ王国の政治的混乱期にポルトガル帝国が来航し海洋交易の支配を試み、一部地域はポルトガルの支配下に入った。その後、シンハラ・ポルトガル戦争を経てオランダ海上帝国とキャンディ王国がこれらの地域を支配した。最終的にイギリス帝国が全島を掌握し、1815年から1948年までイギリス領セイロンとして植民地支配を行った。20世紀初頭に政治的独立運動が起こり、1948年にセイロンとしてイギリス連邦内の自治領として独立した。1972年にはスリランカ共和国となり、1978年からは現国名であるスリランカ民主社会主義共和国となった。近現代史においては、1983年から2009年まで26年間にわたるスリランカ内戦が勃発し、スリランカ軍がタミル・イーラム解放のトラ (LTTE) を破り終結した。

スリランカは開発途上国であり、人間開発指数では78位に位置する。南アジア諸国の中では開発度が高く、一人当たり所得も南アジアで2番目に高い。長年にわたり国際社会との関わりが深く、南アジア地域協力連合 (SAARC) 、G77、非同盟運動の創設メンバーであり、国際連合およびイギリス連邦の加盟国でもある。

2. 国名

スリランカの国名は、その歴史的背景と文化的多様性を反映していくつかの変遷を経てきた。古代において、スリランカは旅人たちに様々な名前で知られていた。シンハラ語の年代記である『マハーワンサ』によれば、伝説的なヴィジャヤ王子が上陸した際、その土地の赤い土壌で彼とその追随者たちの手が赤く染まったことから、島を「タンバパンニ」(Tāmraparṇī銅色の手サンスクリットまたはTāmraparṇī銅色の土地サンスクリット)と名付けたとされる。

ヒンドゥー教の神話においては「ランカー」(Laṅkā島サンスクリット)という言葉が登場するが、これが現在のスリランカを指すかどうかは不明である。タミル語では、島全体を指す言葉として「イーラム」(ஈழம்イーラムタミル語)がサンガム文学で用いられていた。チョーラ朝によるアヌラーダプラ占領期には、「ムンムディ・チョーラマンダラム」(மும்முடி சோழமண்டலம்三冠のチョーラ王の領域タミル語)として知られていた。

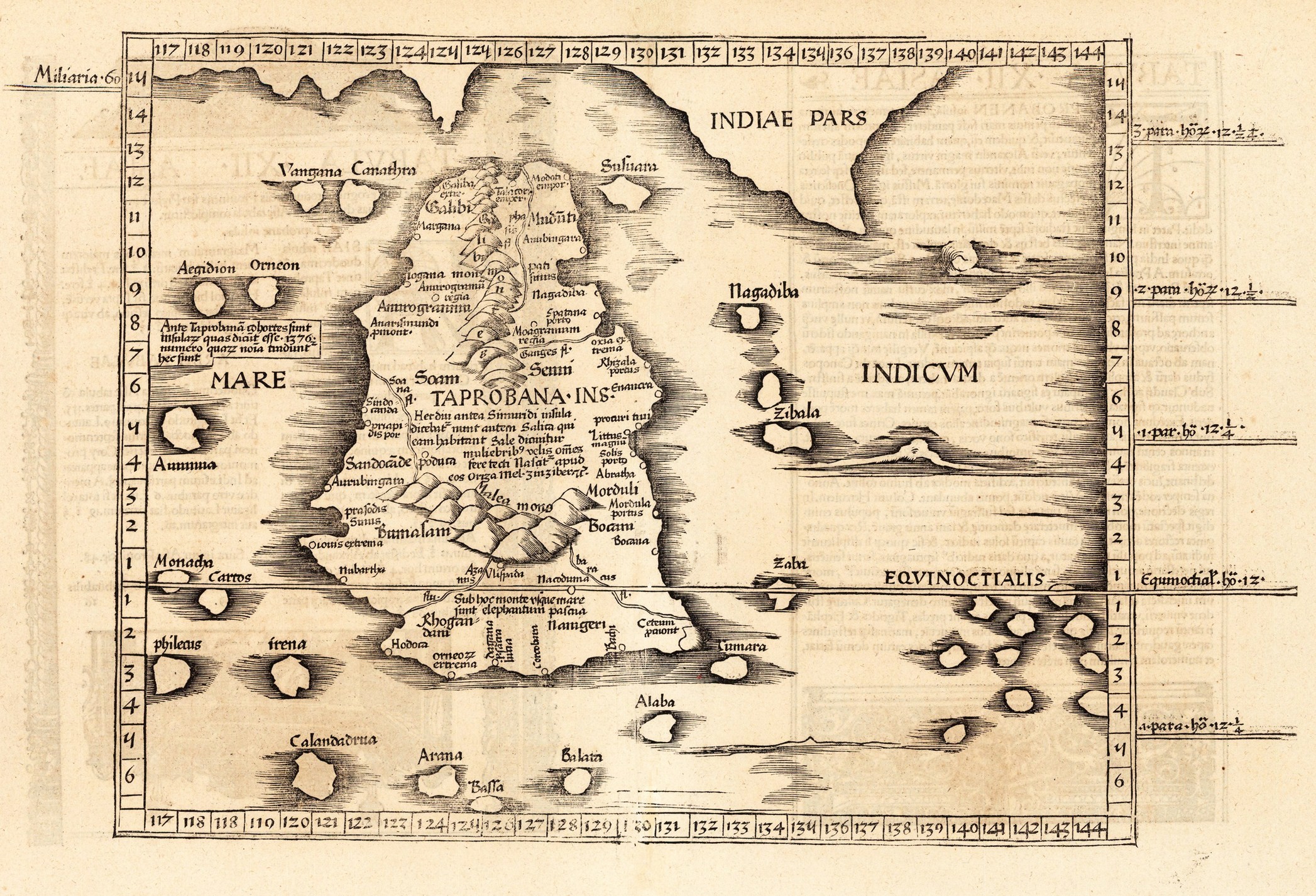

古代ギリシャの地理学者たちは、この島を「タプロバネー」(Ταπροβανῆタプロバネー古代ギリシア語)または「タプロバナー」(Ταπροβανᾶタプロバナー古代ギリシア語)と呼んだが、これは「タンバパンニ」に由来する。ペルシャ人やアラブ人は、サンスクリット語の「シンハラドヴィーパ」(Siṃhaladvīpaḥシンハラ人の島サンスクリット)から派生した「サランディーブ」(سرنديبサランディーブアラビア語)と呼び、これが「セレンディピティ」という言葉の語源となった。

1505年にポルトガル人が到達した際に名付けられた「セイロン」(Ceilãoセイロンポルトガル語)は、英語で Ceylonセイロン英語 と表記され、イギリスの王室属領時代にはこの名称が用いられた。1948年にイギリス連邦内の自治領として独立した際も「セイロン自治領」と称した。

1972年、国名を「自由・主権・独立スリランカ共和国」に変更し、さらに1978年9月7日には「スリランカ民主社会主義共和国」へと改称された。シンハラ語では「シュリー・ランカー」(ශ්රී ලංකාシュリー・ランカーシンハラ語)、タミル語では「イランカイ」(இலங்கைイランカイタミル語)と呼ばれている。「シュリー」(ශ්රීシュリーシンハラ語)は「聖なる」「光り輝く」「高貴な」といった意味を持つ接頭辞であり、「ランカー」(ලංකාランカーシンハラ語)は古くからこの島を指す固有名詞である。旧称「セイロン」は一部の団体名などに依然として残っているため、スリランカ政府は2011年に管轄下にあるこれらの名称を変更する計画を発表した。仏典では、人口の多数を占めるシンハラ人にちなんで、島名を『シンハ・ドヴィーパ(ライオン=獅子の島)』といったことから、「獅子国」とも記されている。

3. 歴史

スリランカの歴史は、有史以前の人類の居住から、古代・中世の諸王朝の興亡、ヨーロッパ列強による植民地支配、そして独立後の国家建設と内戦、近年の経済危機と政治変動に至るまで、複雑で多岐にわたる出来事によって彩られている。この島は、その戦略的な地理的位置から、古来よりインド洋交易の要衝として栄え、多様な文化が交錯する舞台となってきた。

3.1. 先史時代

スリランカの先史時代は、12万5000年前、あるいはさらに遡って50万年前にまで及ぶと考えられている。この時代は、旧石器時代、中石器時代、そして初期鉄器時代に区分される。スリランカで発見された旧石器時代の人類居住遺跡の中で特に重要なものとして、パヒヤンガラ洞窟(紀元前37000年頃、中国の僧法顕にちなんで名付けられた)、バタドンバレナ洞窟(紀元前28500年頃)、ベリレナ洞窟(紀元前12000年頃)が挙げられる。これらの洞窟からは、考古学者によって「バランゴダ人」と名付けられた解剖学的現代人の遺骨が発見されている。また、彼らが農業に従事し、狩猟のためにイヌを飼っていた可能性を示唆する証拠も見つかっている。

スリランカの最初期の住民は、現在スリランカに約2,500人が暮らす先住民族であるヴェッダ人の祖先であったと考えられている。

原史時代(紀元前1000年~紀元前500年)のスリランカは、文化的に南インドと結びついており、巨石墳墓、黒赤土器文化、鉄器技術、農耕技術、巨石文字などを共有していた。この文化的複合体は、ドラヴィダ人の氏族(ヴェーリールなど)と共に、プラークリット語話者の移住以前に南インドから広まった。

島に関する最初の文字記録の一つは、インドの叙事詩『ラーマーヤナ』に見られる。そこには、富の神クベーラのために神聖な工匠ヴィシュヴァカルマンによって創造された「ランカー」という王国が詳述されている。クベーラは、異母兄弟であるラークシャサの王ラーヴァナによって追放されたと言われている。

3.2. 古代

パーリ語で書かれた5世紀の年代記『マハーワンサ』によると、スリランカの原住民はヤカ族とナーガ族であるとされる。シンハラ人の歴史は伝統的に、紀元前543年にウィジャヤ王子が700人の従者と共にスリランカに到着したことから始まるとされている。ウィジャヤは、ヴァンガ王国(現在のベンガル)から追放された半伝説的な王子である。彼は現在のマンナール近郊にタンバパンニ王国を建国した。ウィジャヤ(シンハ)は、『ディーパワンサ』、『マハーワンサ』、『チューラワンサ』、『ラージャヴァリヤ』といった年代記に記述されている約189人のスリランカ君主の最初の一人である。

島でプラークリット語話者が支配的になると、『マハーワンサ』はさらに、初期歴史時代にタミル人のパーンディヤ朝からアヌラーダプラ王国への王妃や奉仕カーストの移住があったことを詳述している。

アヌラーダプラ時代(紀元前377年~紀元後1017年)は、紀元前380年にパンドゥカーバヤ王の治世下にアヌラーダプラ王国が成立したことから始まる。その後、アヌラーダプラは約1400年間にわたり国の首都として機能した。古代スリランカ人は、貯水池(タンク)、仏塔(ダーゴバ)、宮殿といった特定の種類の建造物の建設に優れていた。

デーワーナンピヤ・ティッサ王の治世下、インドからの仏教伝来と共に社会は大きな変革を遂げた。紀元前250年、マウリヤ朝のアショーカ王の息子であるマヒンダ比丘がミヒンタレーに仏教の教えを伝えに来た。彼の布教活動は王を改宗させ、王は信仰を受け入れ、シンハラ人の間に仏教を広めた。

その後スリランカの諸王国は多くの仏教宗派や僧院を維持し、東南アジアの他の国々への仏教伝播を支援した。スリランカの比丘たちは、インドの有名な古代仏教大学であるナーランダー僧院で学んだが、同僧院はムハンマド・バフティヤール・ハルジーによって破壊された。ナーランダーの経典の多くがスリランカの多くの僧院に保存されており、シンハラ仏教文学を含む三蔵の成文形はナーランダー大学の一部であった可能性が高い。紀元前245年、比丘尼サンガミッターが、ゴータマ・ブッダが悟りを開いた歴史的な菩提樹の苗木とされるジャヤ・スリー・マハー菩提樹と共に到着した。これは世界で最も古い(継続的な歴史記録を持つ)人為的に植えられた木と考えられている(『ボーディワンサ』)。

スリランカは、アヌラーダプラのスラティッサ王の治世下に最初の外国侵略を経験し、王は南インドから来た二人の馬商人セーナとグッティカに敗れた。次の侵略は紀元前205年にチョーラ朝のエラーラヌ王によって行われ、彼はアヌラーダプラのアセーラ王を打倒し、44年間国を統治した。南部の地方副王であったルフナのカワン・ティッサ王子の長男ドゥトゥガムヌ王は、ヴィジタプラの戦いでエラーラヌ王を破った。2500年に及ぶ存在期間中、シンハラ王国は少なくとも8回、チョーラ朝、パーンディヤ朝、パッラヴァ朝といった隣接する南インドの諸王朝によって侵略された。また、カリンガ国(現在のオリッサ州)やマレー半島からの侵入もあった。

第4回仏典結集は、紀元前25年にヴァラガンバ王の後援の下、スリランカのアヌラーダプラ・マハーヴィハーラヤで開催された。この結集は、スリランカの収穫が特に悪く、多くの比丘が飢餓で亡くなった年に対応して行われた。当時、パーリ語経典は口承文学であり、複数の法話師(ダンマバーナカ)によっていくつかの校訂版が維持されていたため、生き残った僧侶たちは、それを書き留めなければ、後の世代のために経典の一部を研究し記憶する義務を負っていた僧侶の一部が亡くなった場合でも、教えが失われる危険性を認識した。結集後、完成した経典を含む貝葉写本は、ビルマ、タイ、カンボジア、ラオスといった他の国々に持ち込まれた。

スリランカは、アジアで最初に女性の支配者を持った国として知られている:アヌラーダプラのアヌラ女王(在位紀元前47年~紀元前42年)。スリランカの君主たちは、カッサパ1世(在位477年~495年)の治世下に建設された、いわゆる「天空の要塞」シーギリヤのような注目すべき建設プロジェクトをいくつか行った。シーギリヤの岩の要塞は、広大な城壁と堀のネットワークに囲まれている。この防御された囲いの内側には、庭園、池、パビリオン、宮殿、その他の建造物があった。

西暦993年、チョーラ朝の皇帝ラージャラージャ1世の侵攻により、当時のシンハラ人支配者マヒンダ5世はスリランカ南部に逃亡を余儀なくされた。この状況を利用して、ラージャラージャ1世の息子ラージェーンドラ1世は1017年に大規模な侵攻を開始した。マヒンダ5世は捕らえられてインドに連行され、チョーラ朝はアヌラーダプラを略奪し、アヌラーダプラ王国の崩壊を引き起こした。その後、彼らは首都をポロンナルワに移した。

3.3. 中近世

17年間にわたる戦いの後、ポロンナルワのヴィジャヤバーフ1世は1070年にチョーラ朝をスリランカから駆逐し、1世紀以上にわたり分断されていた国を初めて再統一した。彼の要請により、チョーラ朝支配時代に国内でほぼ消滅していた仏教を再興するため、ビルマから叙階された僧侶がスリランカに派遣された。中世のスリランカは、ルフヌ、ピヒティ、マヤの3つの準領域に分かれていた。

スリランカの灌漑システムは、ポロンナルワのパラークラマバーフ1世(1153年~1186年)の治世に広範囲に拡張された。この時代は、スリランカがその力の絶頂にあった時期と考えられている。彼はスリランカ史上どの支配者よりも多い1470の貯水池を建設し、165のダム、3910の運河、163の主要貯水池、2376の小貯水池を修復した。彼の最も有名な建造物は、中世スリランカ最大の灌漑プロジェクトであるパラクラマ・サムドラである。パラークラマバーフ1世の治世は、南インドにおけるパーンディヤ朝の継承戦争の一環としての遠征と、スリランカに対する様々な侮辱と見なされた行為に対するラマンナ(ビルマ)の王たちへの懲罰的攻撃という、2つの主要な軍事行動で記憶されている。

彼の死後、スリランカの力は徐々に衰退した。1215年、ジャフナ王国の創始者とされる出自不明の侵略者カリンガ・マーガがポロンナルワ王国を侵略し占領した。彼はカリンガから、2万4千人の強力な軍隊と共に100隻の大型船で690海里を航海してきた。以前の侵略者とは異なり、彼は古代のアヌラーダプラ王国とポロンナルワ王国の全てを略奪し、破壊し、回復不可能な状態にした。彼の支配における優先事項は、土地から可能な限り多くを搾取し、ラージャラタの伝統を可能な限り覆すことであった。彼の治世には、彼の権力から逃れるために、多くのシンハラ人がスリランカの南部と西部に、そして山岳地帯の内部へと大規模に移住した。

スリランカはカリンガ・マーガの侵略の影響から真に回復することはなかった。抵抗を率いたヴィジャヤバーフ3世は、王国をダンバデニヤ王国に移した。一方、北部は最終的にジャフナ王国へと発展した。ジャフナ王国は、ただ一度を除いて南部のどの王国の支配下にも入ることはなかった。その一度とは、1450年、コッテのパラークラマバーフ6世の養子であるコッテのブヴァナイカバーフ6世王子サプマルが率いる征服の後である。彼は1450年から1467年まで北部を統治した。

1215年から始まる次の3世紀は、ダンバデニヤ、ヤーパフワ、ガンポラ、ライガマ、コッテ王国、シータワカ王国、そして最後にキャンディ王国を含む、スリランカ南部と中央部で首都がめまぐるしく変わる時代であった。1247年、シュリーヴィジャヤ王国の属国であったタンブラリンガ王国のマレー人王チャンドラバーヌが、島嶼東南アジアからスリランカを短期間侵略した。彼らはその後、南インドのパーンディヤ朝によって追放された。しかし、この一時的な侵略は、紀元前200年頃からスリランカで発生していた、スマトラ人(インドネシア)からルソン人(フィリピン)に至る様々なオーストロネシア系商人民族の存在感を着実に強化した。中国の提督鄭和とその海軍遠征隊は1409年にスリランカのゴールに上陸し、地元の王ガンポラのヴィーラ・アラケスワラと戦闘になった。鄭和はヴィーラ・アラケスワラ王を捕らえ、後に解放した。鄭和は、彼の訪問を記念して、ゴールに3つの言語(中国語、タミル語、ペルシア語)で書かれた石碑であるゴール三ヶ国語碑文を建てた。この石碑は1911年にS. H. トムリンによってゴールで発見され、現在はコロンボ国立博物館に保存されている。

3.4. 植民地時代

スリランカの近世初期は、1505年にフランシスコ・デ・アルメイダの息子であるポルトガルの兵士兼探検家ロウレンソ・デ・アルメイダが到着したことから始まる。1517年、ポルトガルは港湾都市コロンボに要塞を建設し、徐々に沿岸地域の支配を拡大していった。1592年、ポルトガルとの数十年にわたる断続的な戦争の後、ヴィマラ・ダルマ・スーリヤ1世は、攻撃からより安全だと考えた内陸の都市キャンディに王国を移した。1619年、ポルトガル帝国の攻撃に屈し、ジャフナ王国の独立した存在は終焉を迎えた。

ラージャシンハ2世の治世中に、オランダの探検家が島に到着した。1638年、王は沿岸地域の大部分を支配していたポルトガル人を排除するためにオランダ東インド会社と条約を締結した。その後のオランダ・ポルトガル戦争はオランダの勝利に終わり、1656年までにコロンボはオランダの手に落ちた。オランダは1638年に締結した条約に違反して、占領した地域に留まった。この時期、オランダ人と地元スリランカ人の混血の結果として、独特の民族集団であるバーガー人が出現した。

キャンディ王国はスリランカ最後の独立君主国であった。1595年、ヴィマラ・ダルマ・スーリヤは、シンハラ人の間で王権と宗教的権威の伝統的な象徴である聖なる仏歯(仏舎利)をキャンディに持ち込み、ダラダー・マーリガーワ寺院(仏歯寺)を建立した。ヨーロッパ人との断続的な戦争が続く中、王国は存続した。その後、1739年にヴィーラ・ナレーンドラ・シンハ王が亡くなると、キャンディで後継者危機が発生した。彼は南インド(マドゥライ) 出身のテルグ語を話すナーヤカ朝の王女と結婚していたが、彼女との間に子供がいなかった。

最終的に、ウェリウィタ・サランカラ比丘の支援を受け、「ウナンブウェ・バンダラ」の権利を無視して、ナレーンドラシンハの王女の一人の兄弟に王位が渡り、ナレーンドラシンハ自身のシンハラ人の妾との間の息子は見過ごされた。新しい王は、その年の後半にシュリー・ヴィジャヤ・ラージャシンハとして即位した。ナーヤカ朝の王たちは、オランダ支配地域に対して何度か攻撃を仕掛けたが、成功しなかった。

ナポレオン戦争中、フランスによるオランダ支配がスリランカをフランスに引き渡すことを恐れたイギリス帝国は、1796年にほとんど困難なく島の沿岸地域(イギリス領セイロン植民地と呼んだ)を占領した。2年後の1798年、スリランカの4人のナーヤカ朝の王のうち3番目であるシュリー・ラージャディ・ラージャシンハが熱病で亡くなった。彼の死後、ラージャディ・ラージャシンハの甥である18歳のカンナサミーが戴冠した。若き王は、現在シュリー・ヴィクラマ・ラージャシンハと名付けられ、1803年にイギリスの侵攻に直面したが、成功裏に反撃した。第一次キャンディ戦争は膠着状態に終わった。

その時までに、沿岸地域全体はアミアンの和約の結果としてイギリス東インド会社の支配下にあった。1815年2月14日、第二次キャンディ戦争でキャンディはイギリスに占領され、スリランカの独立は終焉を迎えた。スリランカ最後の先住民君主であるシュリー・ヴィクラマ・ラージャシンハはインドに追放された。キャンディ条約により、国全体が正式にイギリス帝国に割譲された。1818年のウバ大反乱(1817年~1818年)中にイギリスの権力を弱体化させようとするスリランカ貴族の試みは、総督ロバート・ブラウンリッグによって阻止された。

スリランカの近代の始まりは、1833年のコールブルック・キャメロン委員会の改革によって特徴づけられる。彼らは法の支配に基づいた功利主義的かつ自由主義的な政治文化を国に導入し、キャンディ地方と沿岸地方を単一の政府単位として統合した。セイロン行政評議会とセイロン立法評議会が設立され、後に代議制議会の基礎となった。この時までに、コーヒー栽培の実験はほぼ成功していた。

まもなくコーヒーはスリランカの主要な輸出品目となった。1847年の恐慌の結果としてのコーヒー価格の下落は経済発展を停滞させ、総督に銃器、犬、店、船などに対する一連の税金を導入させ、道路での6日間の無償労働または現金同等物の支払いを要求する一種のラージャカリヤ(王への奉仕義務)を再導入させた。これらの厳しい措置は地元民を敵対させ、1848年にマータレー反乱が再び勃発した。壊滅的な葉の病気であるコーヒーさび病が1869年にコーヒー農園を襲い、15年以内に産業全体を破壊した。イギリスはすぐに代替品を見つけ、コーヒーを放棄し、代わりに紅茶の栽培を始めた。スリランカの紅茶生産はその後数十年間で繁栄した。大規模なゴム農園は20世紀初頭に始まった。

19世紀末までに、イギリスがセイロン高等文官や法律、教育、工学、医療専門職を現地人で補充しようとした試みを通じて、人種やカーストを超えた新しい教育を受けた社会階級が出現した。新しい指導者たちは、セイロン立法評議会において、共同体ベースで人口の様々な民族グループを代表した。仏教徒とヒンドゥー教徒の復興主義者は、キリスト教宣教師の活動に反発した。20世紀の最初の20年間は、シンハラ人とタミル人の政治指導者の間の独特の調和によって注目されるが、これはその後失われた。

1906年セイロンマラリア流行は実際には1900年代初頭に始まったが、最初の症例は1906年に記録された。

1919年、主要なシンハラ人およびタミル人の政治組織が、ポンナンバラム・アルナーチャラムの指導の下、セイロン国民会議を結成し、植民地支配者に対してさらなる憲法改革を迫った。しかし、大衆の広範な支持がなく、また、シンハラ人とタミル人の間で揺れ動く「コロンボ議席」を創設することによって「共同体代表制」を総督が奨励したため、会議は1920年代半ばに向けて勢いを失った。

1931年のドナモア憲法改革は共同体代表制を否認し、普通選挙を導入した(改革前の選挙権は4%であった)。この措置は、新設された立法評議会に代わるセイロン国務院において少数派に転落することを悟ったタミル人政治指導者から強く批判された。1937年、タミル人指導者G・G・ポンナンバラムは国務院における50対50の代表(シンハラ人に50%、他の民族グループに50%)を要求した。しかし、この要求は1944年~1945年のソールベリー委員会の改革では満たされなかった。

3.5. 独立以降

ソールベリー憲法は自治領の地位をもたらし、1948年2月4日に独立が宣言された。D・S・セーナーナーヤカが初代セイロン首相となった。ポンナンバラムやアルナチャラム・マハデヴァを含む著名なタミル人指導者が彼の内閣に参加した。イギリス海軍は1956年までトリンコマリーに駐留していた。米の配給停止に対する全国的な民衆デモは、ダッドリー・セーナーナーヤカ首相の辞任をもたらした。

ソロモン・バンダラナイケは1956年に首相に選出された。彼の3年間の統治は、「包囲されたシンハラ文化の擁護者」という自称の役割を通じて深い影響を与えた。彼は物議を醸したシンハラ・オンリー法を導入し、シンハラ語を政府の唯一の公用語として認めた。1958年に部分的に撤回されたものの、この法案はタミル人コミュニティにとって深刻な懸念材料となり、彼らは自分たちの言語と文化に対する脅威と見なした。

イランカイ・タミル・アラス・カッチ(連邦党、FP)は、この法案に対して非暴力抵抗運動(サティヤーグラハ)を開始し、バンダラナイケはFPの指導者S・J・V・チェルヴァナヤカムと合意(バンダラナイケ・チェルヴァナヤカム協定)を結び、迫り来る民族紛争を解決しようとした。しかし、この協定は野党と仏教僧侶による継続的な抗議行動の前に効果がなかった。この法案は、様々な政府の植民計画と共に、シンハラ人とタミル人の政治指導者間の政治的対立を大いに助長した。バンダラナイケは1959年に過激派の仏教僧によって暗殺された。

セイロン女王(1948年~1972年)

首相

1960年、シリマヴォ・バンダラナイケがセイロン首相に選出され、世界の歴史上初めて一国の国家元首(エリザベス2世)と政府首脳(バンダラナイケ首相)の両方が女性となった。

バンダラナイケの未亡人であるシリマヴォ・バンダラナイケは1960年に首相に就任し、1962年のクーデター未遂事件を乗り越えた。彼女の2期目の首相在任中、政府は社会主義経済政策を導入し、ソビエト連邦や中国との関係を強化する一方で、非同盟政策を推進した。1971年、セイロンはマルクス主義者の反乱を経験したが、これはすぐに鎮圧された。1972年、国は共和制となり、国名をスリランカと改め、自治領の地位を放棄した。長期にわたる少数派の不満と、シンハラ人とタミル人の指導者双方による選挙運動の武器としての共同体感情の利用は、1970年代の北部における fledgling タミル人過激派を助長した。大学入学における格差是正のためのシリマヴォ政権による標準化政策は、本質的には地理的に不利な学生が高等教育を受けるのを支援するためのアファーマティブ・アクションであったが、大学レベルでのタミル人学生の割合を減少させ、過激派台頭の直接的な触媒となった。1975年のジャフナ市長アルフレッド・ドライアッパ暗殺事件(タミル・イーラム解放のトラ(LTTE)による)は危機的状況を示した。

J・R・ジャヤワルダナ政権は1977年に圧勝し、統一戦線政権を破った。ジャヤワルダナは、フランスのそれに範をとった強力な行政大統領制と共に、自由市場経済と新しい憲法を導入した。これにより、スリランカは南アジアで最初に経済を自由主義化した国となった。1983年以降、民族間の緊張はLTTEによる政府に対する断続的な反乱として現れた。LTTEによる兵士13人への攻撃は内戦の始まりとなり、それに応じて、シンハラ強硬派大臣の支援があったとされる反タミル人人種暴動が発生し、15万人以上のタミル人民間人が島から逃亡し、他国に亡命を求めた。

外交政策の失敗は、インドが武器供与と訓練によってタミル・タイガーを強化する結果となった。1987年、インド・スリランカ合意が署名され、インド平和維持軍(IPKF)がLTTEを無力化して地域を安定させるためにスリランカ北部に展開された。同年、JVPはスリランカ南部で2度目の反乱を起こし、1990年にIPKFの再展開が必要となった。1990年10月、LTTEはスリランカ・ムーア人(イスラム教徒)をスリランカ北部から追放した。2002年、スリランカ政府とLTTEはノルウェーが仲介した停戦合意に署名した。

2004年のアジア津波により、スリランカでは3万人以上が死亡し、50万人以上が避難した。1985年から2006年にかけて、スリランカ政府とタミル人反政府勢力は4回の和平交渉を行ったが、成功しなかった。LTTEと政府は2006年に戦闘を再開し、政府は2008年に停戦を正式に撤回した。2009年、マヒンダ・ラージャパクサ大統領の下、スリランカ軍はLTTEを破り、2009年5月19日に26年間にわたる内戦に終止符を打ち、スリランカ政府による全土の支配を再確立した。全体として、26年間の紛争の間に6万人から10万人が殺害された。

2019年4月21日にテロ組織ナショナル・タウヒード・ジャマートによって実行された2019年スリランカ連続爆破テロ事件では、261人の罪のない人々が犠牲となった。2019年4月26日、スリランカ陸軍はナショナル・タウヒード・ジャマートに対する対テロ作戦を実行し、作戦は成功し、ナショナル・タウヒード・ジャマートの反乱は終結した。

スリランカの経済問題は2019年に始まり、急速に増加する対外債務、減税による巨額の政府財政赤字、海外送金の減少、化学肥料禁止を含む強制的な有機農業による食糧危機、その他多数の要因によって引き起こされた深刻な経済危機が発生した。スリランカ政府は、進行中の危機を73年間で最悪の経済危機であると公式に宣言した。2021年8月、食糧緊急事態が宣言された。2022年6月、ラニル・ウィクラマシンハ首相は議会でスリランカ経済の崩壊を宣言した。この危機により、スリランカは史上初めて510億ドルのソブリン債務をデフォルトし、二桁のインフレ、15時間にも及ぶ停電を引き起こした深刻なエネルギー危機、必須車両以外のすべての車両への燃料供給停止につながる深刻な燃料不足、その他多くの経済的混乱が生じた。この危機により、ゴタバヤ・ラージャパクサ大統領の辞任を要求する大規模な街頭抗議行動が全国で勃発した。抗議行動は2022年7月9日の大統領官邸への突入と包囲で最高潮に達し、ゴタバヤ・ラージャパクサ大統領はシンガポールへ逃亡し、その後議会に辞任届を電子メールで送り、正式に辞任を表明した。これにより、彼は任期途中で辞任した最初のスリランカ大統領となった。同日、大統領官邸が襲撃された日、抗議者は首相の私邸を包囲・襲撃し、放火した。

スリランカ議会が2022年7月20日にラニル・ウィクラマシンハを新大統領に選出した後、ウィクラマシンハはスリランカ第9代大統領として宣誓した。彼はスリランカ経済の安定化のために様々な経済改革を実施し、それ以降経済は若干改善している。2024年9月23日、左派候補として大統領選挙に勝利したアヌラ・クマラ・ディサナヤカがスリランカの新大統領として宣誓した。2024年11月14日、アヌラ・クマラ・ディサナヤカ大統領の左派連合である国民の力(NPP)がスリランカ議会選挙で3分の2の過半数を獲得した。

3.5.1. スリランカ内戦

スリランカ内戦は、多数派のシンハラ人と少数派のタミル人との間の長年にわたる民族対立を背景に、1983年から2009年まで続いた武力紛争である。対立の根源は、イギリス植民地時代に遡る。イギリスは、紅茶プランテーションの労働力として南インドから多くのタミル人を移住させ、また統治の便宜上、教育水準の高かったタミル人を官僚機構に登用した。これが独立後、シンハラ人の間に不公平感を生み、1956年の「シンハラ・オンリー法」制定など、シンハラ人優遇政策が進められた。これにより、タミル人は言語、教育、就職など様々な面で不利益を被り、不満を募らせていった。

1970年代に入ると、タミル人の間では自治権拡大や分離独立を求める動きが活発化し、タミル・イーラム解放のトラ(LTTE)などの武装組織が形成された。LTTEは、1983年に政府軍兵士13人を殺害した事件をきっかけに、政府軍との本格的な武力衝突を開始した。この事件は「ブラック・ジュライ」と呼ばれる反タミル人暴動を引き起こし、多くのタミル人が殺害され、国内外へ避難する事態となった。

内戦は、政府軍とLTTEとの間で激しい戦闘が繰り返され、双方に多数の死傷者を出した。LTTEは、自爆テロやゲリラ戦術を駆使し、政府要人や民間人を標的とした攻撃を繰り返した。一方、政府軍もLTTE支配地域への大規模な軍事作戦を展開し、民間人の犠牲も少なくなかった。国際社会は、ノルウェーやインドなどを仲介役として和平交渉を試みたが、いずれも失敗に終わった。特に1987年のインド・スリランカ合意に基づき派遣されたインド平和維持軍(IPKF)は、LTTEとの戦闘に巻き込まれ、多くの犠牲者を出して1990年に撤退した。

内戦中、双方による人権侵害が深刻な問題となった。LTTEは、少年兵の徴用、強制的な資金調達、反対派タミル人の殺害などを行った。一方、政府軍も、LTTE支配地域への無差別砲撃、タミル人住民の強制失踪、拷問、超法規的殺人などが報告されている。これらの人権侵害は、国内外の人権団体から厳しい批判を浴びた。

2000年代後半、マヒンダ・ラージャパクサ政権はLTTEに対する強硬策を推進し、大規模な軍事攻勢を開始した。国際社会からの停戦要求を無視し、2009年5月、政府軍はLTTEの最後の拠点であった北部ムッライッティーヴーを制圧し、LTTE指導者ヴェルピライ・プラブハカランを殺害したと発表した。これにより、26年間に及んだ内戦は終結した。

内戦終結は、スリランカ社会に大きな影響を与えた。数十万人が死亡または行方不明となり、多くの人々が国内外へ避難した。経済的にも甚大な被害を受け、特に北部・東部のタミル人居住地域は荒廃した。内戦終結後、政府は復興開発を進める一方、LTTE残党の掃討やタミル人住民の帰還・再定住、民族融和に取り組んでいる。しかし、内戦末期の政府軍による人権侵害疑惑に対する真相究明や責任追及は十分に進んでおらず、タミル人の間には依然として政府に対する不信感が根強く残っている。また、軍による土地収用や監視活動、タミル人の政治活動への圧力など、人権状況に対する懸念も指摘されている。国際社会は、スリランカ政府に対し、戦争犯罪の調査、民族和解の促進、人権状況の改善を求めているが、政府の対応は遅々として進んでいない。

3.5.2. 内戦終結後

2009年の内戦終結後、スリランカは国家再建と経済発展に向けた努力を開始した。マヒンダ・ラージャパクサ政権は、インフラ整備を積極的に進め、特に中国からの多額の融資を受けて港湾、空港、高速道路などの大規模プロジェクトを推進した。これにより、一時的に高い経済成長率を達成したが、同時に巨額の対外債務を抱えることになった。

政治的には、ラージャパクサ大統領への権力集中が進み、縁故主義や汚職が蔓延したとの批判が高まった。また、内戦終結後の民族融和は十分に進まず、タミル人地域における軍の駐留や監視活動、タミル人の政治的権利の制限などが問題視された。国際社会からは、内戦末期の戦争犯罪疑惑に関する独立した調査や責任追及を求める声が上がったが、政府はこれに消極的な姿勢を示した。

2015年の大統領選挙では、野党統一候補のマイトリーパーラ・シリセーナがラージャパクサを破り当選した。シリセーナ政権は、民主化改革、汚職追及、民族融和を掲げ、大統領権限の縮小や独立委員会の設置などの憲法改正を行った。しかし、政権内の対立や政策遂行能力の欠如から、改革は停滞した。

2019年4月には、イスラム過激派組織ナショナル・タウヒード・ジャマートによる2019年スリランカ連続爆破テロ事件が発生し、250人以上が死亡する大惨事となった。この事件は、国内の治安体制の脆弱性や宗教間の緊張を高める結果となった。

人権状況については、内戦終結後も依然として懸念が残っている。特に、強制失踪、拷問、超法規的殺人といった過去の人権侵害に対する真相究明や法的責任の追及は不十分であり、被害者やその家族の苦しみは続いている。また、報道の自由や集会の自由に対する制限、少数民族や宗教的少数派に対する差別や嫌がらせも報告されている。国際的な人権団体や国連人権理事会は、スリランカ政府に対し、人権状況の改善と法の支配の確立を強く求めている。

3.5.3. 経済危機と政治変動

2019年以降、スリランカは深刻な経済危機に直面している。この危機の主な原因としては、長年にわたる財政赤字と対外債務の累積、2019年の連続爆破テロ事件およびその後のCOVID-19パンデミックによる観光収入の激減、海外からの送金の減少、そして政府の農業政策の失敗(特に2021年の化学肥料輸入禁止措置)が挙げられる。これらの要因が複合的に作用し、外貨準備高の枯渇、通貨スリランカ・ルピーの暴落、急激なインフレ、深刻な食料・燃料・医薬品不足を引き起こした。

経済危機は国民生活に甚大な影響を及ぼし、生活必需品の価格高騰、長時間の停電、燃料を求める長蛇の列などが常態化した。これにより、国民の不満は爆発し、2022年初頭からゴタバヤ・ラージャパクサ大統領およびラージャパクサ一族を中心とする政権に対する大規模な反政府デモ(「アラガレヤ」運動)が全国的に広がった。デモ隊は、経済失政の責任を問い、大統領と政権の退陣を要求した。

2022年5月には、マヒンダ・ラージャパクサ首相が辞任に追い込まれ、後任にラニル・ウィクラマシンハが就任した。しかし、国民の怒りは収まらず、7月9日にはデモ隊がコロンボの大統領官邸や首相官邸を占拠する事態に発展した。これを受けて、ゴタバヤ・ラージャパクサ大統領は国外へ逃亡し、その後正式に辞任した。7月20日、議会はウィクラマシンハを新大統領に選出した。

ウィクラマシンハ政権は、国際通貨基金(IMF)との交渉を進め、財政再建と経済改革に取り組んでいる。IMFは2023年3月に約29.00 億 USDの金融支援を承認したが、その条件として緊縮財政、税制改革、国営企業改革、債務再編などが求められている。債務再編交渉は、主要債権国である中国、インド、日本などとの間で難航したが、徐々に進展が見られている。

経済危機とそれに伴う政治変動は、スリランカの民主主義のあり方にも影響を与えている。反政府デモは、市民の政治参加意識の高まりを示す一方で、デモ参加者に対する政府の強硬な対応や、反テロリズム法案などによる市民的自由の制限に対する懸念も表明されている。今後の国家再建においては、経済的安定の回復と共に、民主主義的諸制度の強化、法の支配の確立、そして国民の信頼回復が重要な課題となる。2024年9月には大統領選挙が行われ、左派連合「国民の力」(NPP)のアヌラ・クマラ・ディサナヤカが勝利し、同国史上初めて既存の二大政党以外からの大統領が誕生した。同年11月の議会総選挙でもNPPが圧勝し、政治の大きな転換期を迎えている。

4. 地理

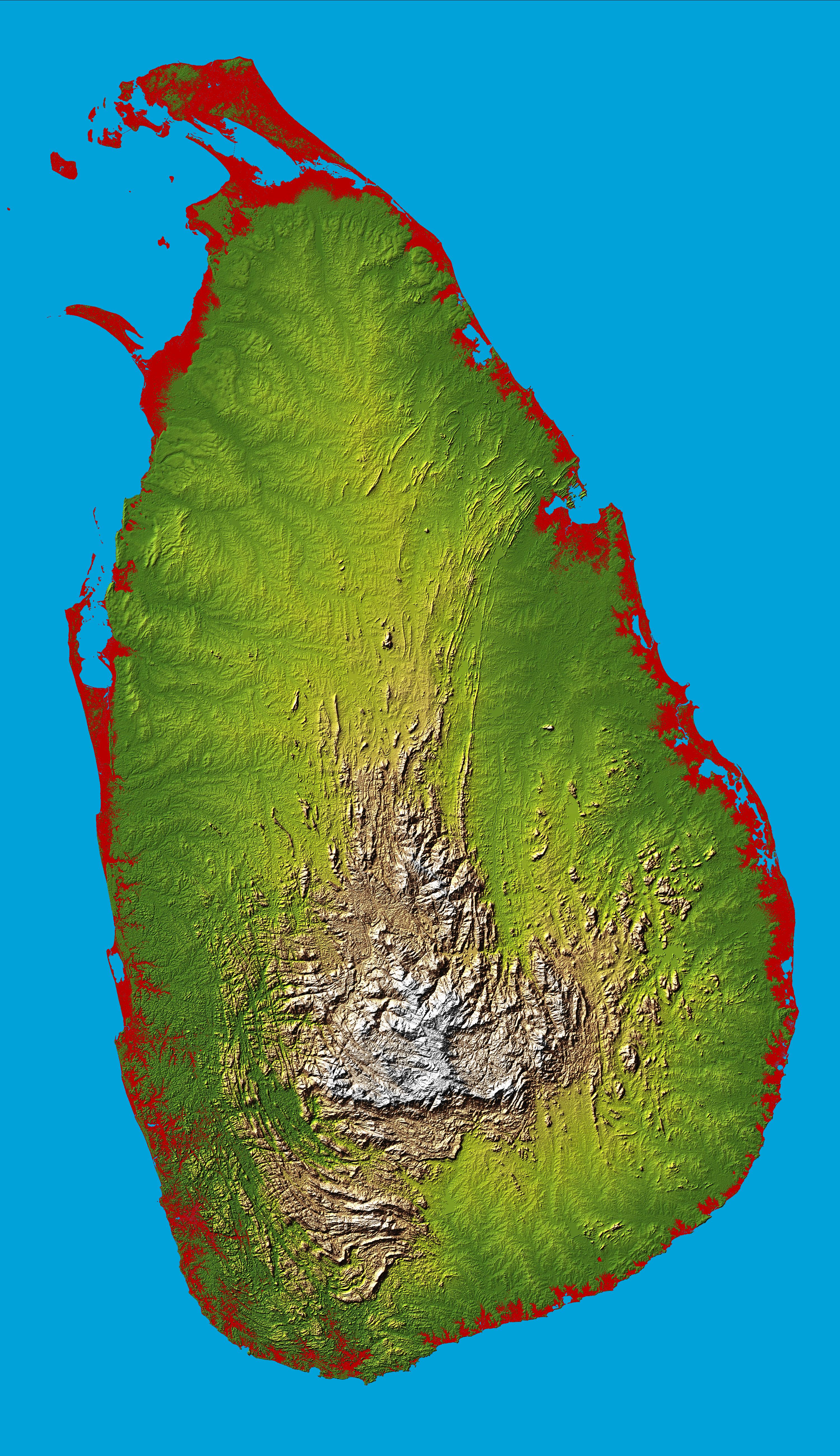

スリランカは、南アジアに位置する涙滴型または洋梨/マンゴーの形をした島国で、インドプレート上にあり、かつてはインド・オーストラリアプレートの一部であった。インド洋のベンガル湾南西に位置し、北緯5度から10度、東経79度から82度の間に広がる。スリランカは、インド亜大陸の主要部とはマンナール湾とポーク海峡によって隔てられている。ヒンドゥー教の神話によれば、インド本土とスリランカの間には陸橋が存在したとされる。現在では、石灰岩の浅瀬の連なりが海面上に残るのみとなっている。伝説によれば、1480年頃までは徒歩で通行可能だったが、サイクロンによって水路が深くなったとされる。一部は水深1 mと浅く、航行の妨げとなっている。島の大部分は平坦から緩やかな起伏のある海岸平野で、山地は南中央部にのみ隆起している。最高地点はピドゥルタラーガラ山で、海抜2524 mに達する。

スリランカには103の河川があり、その中で最長なのはマハウェリ川で、全長335 kmである。これらの水路は、高さ10 m以上の自然滝を51箇所形成している。最も高い滝はバンバラカンダ滝で、高さは263 mである。スリランカの海岸線の長さは1585 kmである。スリランカは、国土面積の約6.7倍に相当する200海里の排他的経済水域を主張している。海岸線と隣接海域は、裾礁型のサンゴ礁や、沿岸および河口域の浅い海草藻場など、生産性の高い海洋生態系を支えている。

スリランカには45の河口域と40の潟湖がある。スリランカのマングローブ生態系は7000 ha以上に及び、2004年のインド洋津波の際には波の力を緩衝する上で極めて重要な役割を果たした。島はイルメナイト、長石、黒鉛、珪石、カオリン、雲母、トリウムなどの鉱物資源が豊富である。マンナール湾における石油とガスの存在も確認されており、回収可能な量の採掘が進められている。

4.1. 気候

スリランカの気候は、海洋風の緩和効果により熱帯性で温暖である。平均気温は、冬に数日間霜が降りることがある中央高地の17 °Cから、低地地域の最高33 °Cまで変動する。年間平均気温は28 °Cからほぼ31 °Cの範囲である。昼夜の気温差は14 °Cから18 °C程度となることがある。

降雨パターンは、インド洋とベンガル湾からのモンスーン風の影響を受ける。「湿潤地帯」と中央高地の一部の風上斜面では、年間最大2500 mmの雨が降るが、東部と北東部の風下斜面では雨が少ない。スリランカの東部、南東部、北部の大部分は「乾燥地帯」を構成し、年間1200 mmから1900 mmの雨が降る。

乾燥した北西部と南東部の沿岸地域は、年間800 mmから1200 mmと最も降雨量が少ない。周期的なスコールが発生し、時には熱帯低気圧が島の南西部、北東部、東部に曇天と雨をもたらす。湿度は通常、南西部と山岳地帯で高く、降雨の季節パターンによって変動する。平均降雨量の増加とより激しい降雨事象の組み合わせは、繰り返される洪水と、それに伴うインフラ、公益事業供給、都市経済への損害をもたらしている。

4.2. 動植物

インドの西ガーツ山脈とスリランカは、種の固有性が高いため、最初の18の世界的生物多様性ホットスポットに含まれていた。現在、生物多様性ホットスポットの数は34に増加している。スリランカは、顕花植物と鳥類を除くすべての脊椎動物群において、アジア諸国の中で単位面積あたりの生物多様性が最も高い。その動植物相に見られる種の非常に高い割合、すなわち3,210種の顕花植物の27%と哺乳類の22%が固有種である。スリランカは453種の豊かな鳥類相を支えており、これには国内で繁殖することが知られている240種の鳥類が含まれる。一部の鳥類学者は33種を固有種として認めているが、他の鳥類学者は27種のみを固有種とし、残りの6種は提案された固有種であると考えている。スリランカの保護地域は、森林保護局と野生生物保護局の2つの政府機関によって管理されている。野生生物保護局は61の野生生物保護区、22の国立公園、4つの自然保護区、3つの厳正自然保護区、1つのジャングル回廊を管理しており、森林保護局は65の保護林と1つの国立遺産原生地域を監督している。国土の26.5%が法的に保護されており、これはアジアの他の地域と比較して保護地域の割合が高い。

スリランカには、スリランカ低地熱帯雨林、スリランカ山地熱帯雨林、スリランカ乾燥地帯乾燥常緑樹林、デカン高原棘低木林の4つの陸上生態域が存在する。乾燥したジャフナ半島では、花を咲かせるアカシアが繁茂している。乾燥地林の樹木の中には、サテンウッド、コクタン、セイロンテツボク、マホガニー、チークといった貴重な種がある。湿潤地帯は、高木、広葉樹、そしてつる植物や匍匐植物の密な下層植生を持つ熱帯常緑樹林である。高地では、温帯気候の森林に似た亜熱帯常緑樹林が繁茂している。

南東部のヤーラ国立公園は、ゾウ、シカ、クジャクの群れを保護している。北西部の最大の国立公園であるウィルパットゥ国立公園は、コウノトリ、ペリカン、トキ、ヘラサギなど多くの水鳥の生息地を保護している。島には、ブンダラ国立公園、フルル森林保護区、カンネリヤ=デディヤガラ=ナキヤデニヤ森林保護区、シンハラジャ森林保護区の4つの生物圏保護区がある。シンハラジャには、26種の固有鳥類と、希少なアカガオマルハシカッコウ、ミドリハシリカッコウ、スリランカルリサンジャクを含む20種の熱帯雨林種が生息している。シンハラジャの植物相の未開発の遺伝的潜在能力は莫大である。保護区内の211種の樹木やつる植物のうち、139種(66%)が固有種である。樹木、低木、草本、実生を含む総植生密度は、1ヘクタールあたり24万人と推定されている。ミンネリヤ国立公園は、周辺の森林に生息するゾウにとって重要な水源であるミンネリヤ貯水池に隣接している。「ザ・ギャザリング」と呼ばれるゾウの集まりは、乾季の終わり(8月から10月)に、周辺の水源が次第に涸渇するにつれて貯水池の底で見られる。この公園には、典型的な乾燥地帯熱帯モンスーン常緑樹林、巨大な竹の密林、丘陵性牧草地(パタナ)、草原(タラワ)など、様々な微小生息地も含まれている。

1970年代から1980年代にかけてスリランカ北部で行われたマハウェリ計画の間、政府は総面積1900 km2の4つの地域を国立公園として確保した。スリランカの森林被覆率の統計は、1956年から2010年にかけて急速な森林伐採を示している。1956年には国土の44.2%が森林に覆われていた。森林被覆率は近年急速に減少し、1999年には29.6%、2010年には28.7%となった。

5. 政治

スリランカは民主主義的な共和国であり、半大統領制によって統治される単一国家である。スリランカはアジアで最も古い民主主義国である。憲法のほとんどの条項は、議会における3分の2の多数決によって改正することができる。国章、宗教、任期制限、スリランカを単一国家とすることに関する条項、および改憲手続き自体を含む特定の基本的事項の改正には、議会における3分の2の多数決と国民投票による承認の両方が必要である。スリランカ憲法は、公式にスリランカを社会主義国家と宣言している。

多くの民主主義国と同様に、スリランカ政府は三権分立を採用している。

- 行政府: スリランカの大統領は国家元首であり、軍の最高司令官、行政の長であり、5年の任期で国民によって選出される。大統領は内閣を率い、選出された国会議員の中から大臣を任命する。大統領は、公的または私的な資格で行った、または行わなかった行為に関して、在任中は法的手続きから免除される。2015年の憲法第19条改正の可決後、大統領の任期は2期までとなった(それ以前は任期制限はなかった)。

- 立法府: スリランカ議会は、22の複数議席選挙区から選出される196議席と、比例代表制によって選出される29議席からなる、定数225の一院制議会である。議員は5年の任期で普通選挙によって選出される。大統領は、4年半が経過した後いつでも、議会会期を召集、中断、または終了させ、議会を解散することができる。議会はすべての法律を制定する権限を留保する。大統領の代理であり政府の長であるスリランカの首相は、議会で与党を率い、主に国内問題において多くの行政責任を分担する。

- 司法府: スリランカの司法府は、最高位かつ最終的な上級記録裁判所であるスリランカ最高裁判所、控訴裁判所、高等裁判所、および多数の下級裁判所で構成される。非常に複雑な法制度は、多様な文化的影響を反映している。刑法はほぼ完全にイギリス法に基づいている。基本的な民法はローマ・オランダ法に由来する。結婚、離婚、相続に関する法律は慣習法である。古代の慣習法と宗教のため、シンハラ慣習法(キャンディ法)、テサワラマイ法、シャリーア法が特別な場合に適用される。大統領は最高裁判所、控訴裁判所、高等裁判所の裁判官を任命する。スリランカの首席判事と2人の最高裁判所裁判官で構成される司法サービス委員会が、下級裁判所裁判官の任命、異動、罷免を行う。

5.1. 政府構造

スリランカの政府構造は、大統領を中心とする強力な行政府、一院制の議会(立法府)、そして独立した司法府という三権分立の原則に基づいている。

行政府の長は国民の直接選挙で選ばれる大統領であり、国家元首、政府の長、軍の最高司令官を兼ねる。大統領は閣僚を任命し、議会を解散する権限を持つなど、広範な権力を行使する。スリランカの首相は、議会で多数派を形成する政党から大統領によって任命され、内閣の一員として大統領を補佐するが、実権は大統領に集中している。

立法府である議会は、定数225議席で、比例代表制を基調としつつ、各選挙区で最多得票を得た政党にボーナス議席が与えられる独特の選挙制度を採用している。議会は法案の審議・可決、予算の承認、政府の監視などの役割を担う。

司法府は、スリランカ最高裁判所を頂点とし、控訴裁判所、高等裁判所、地方裁判所などで構成される。司法の独立は憲法で保障されているが、実際には行政府からの影響が懸念される場面も見られる。

この政府構造の下で、民主的なプロセスが機能しているものの、いくつかの課題も抱えている。例えば、大統領への権力集中、少数派民族の政治参加の保障、汚職の蔓延、法の支配の徹底などが挙げられる。特に内戦終結後の民族融和と、それに関連する権力分有の問題は、依然として重要な政治課題である。近年の経済危機は、政府のガバナンス能力や国民の信頼にも大きな影響を与えている。

5.2. 主要政党

スリランカの政治は、長らく二大政党を中心に展開されてきた。伝統的に、中道右派の統一国民党 (UNP) と、中道左派のスリランカ自由党 (SLFP) が主要な勢力であった。これらの政党は、独立以来、政権交代を繰り返してきた。

- 統一国民党 (UNP): 1946年に設立されたスリランカで最も古い政党の一つ。自由市場経済や親西側外交を志向することが多い。D・S・セーナーナーヤカ、J・R・ジャヤワルダナ、ラニル・ウィクラマシンハなど、多くの大統領や首相を輩出してきた。しかし、近年は党勢が低迷し、2020年の総選挙では歴史的な大敗を喫した。

- スリランカ自由党 (SLFP): 1951年にソロモン・バンダラナイケによって設立。シンハラ民族主義や社会主義的な政策を掲げることが多く、非同盟外交を重視する傾向がある。シリマヴォ・バンダラナイケ(世界初の女性首相)、チャンドリカ・クマーラトゥンガ、マヒンダ・ラージャパクサ、マイトリーパーラ・シリセーナといった指導者を生み出した。SLFPも近年は党内分裂や支持率の低下に直面している。

これらの二大政党の他に、近年影響力を増している政党や連合がある。

- スリランカ人民戦線 (SLPP): SLFPから離脱したマヒンダ・ラージャパクサ前大統領とその支持者らによって2016年に結成された。強力なシンハラ民族主義を掲げ、2019年の大統領選挙でゴタバヤ・ラージャパクサを当選させ、2020年の総選挙でも圧勝し、政権の中核を担った。しかし、2022年の経済危機とそれに伴う反政府運動により、ラージャパクサ一族の影響力は大きく後退した。

- サマギ・ジャナ・バラウェガヤ (SJB): UNPから離脱したサジット・プレマダーサ(ラナシンハ・プレマダーサ元大統領の息子)が中心となって2020年に結成された中道右派の政党連合。2020年の総選挙では野党第一党となった。

- 国民の力 (NPP): 人民解放戦線 (JVP) を中核とする左派政党連合。JVPはかつてマルクス・レーニン主義を掲げ武装闘争も行ったが、現在は議会制民主主義の枠内で活動している。汚職追放や社会正義の実現を訴え、2022年の経済危機以降、既成政党への不満の受け皿として急速に支持を拡大し、2024年の大統領選挙でアヌラ・クマラ・ディサナヤカを当選させ、同年の総選挙でも歴史的な地滑り的勝利を収めた。

- タミル国民連合 (TNA): スリランカ・タミル人の主要な政党連合。タミル人の権利擁護、自治権の拡大、内戦中の人権侵害に対する正義の実現などを求めている。

これらの政党に加え、イスラム教徒を代表するスリランカ・ムスリム会議 (SLMC) や、プランテーション地域でインド系タミル人の支持を集める政党なども、連立政権のキャスティングボートを握るなど、一定の政治的影響力を持っている。

5.3. 近年の政治状況

21世紀のスリランカは、長期にわたる内戦の終結(2009年)という大きな転換点を経験した後、経済発展への期待と、民族融和や民主主義の定着という課題に直面してきた。

マヒンダ・ラージャパクサ政権(2005年~2015年)は、LTTEに対する軍事的勝利を背景に強力な指導力を発揮し、大規模なインフラ開発を進めた。しかし、その一方で大統領への権力集中、縁故主義、人権侵害、報道の自由への圧力などが指摘され、国内外から批判を受けた。

2015年の大統領選挙では、ラージャパクサ政権下で保健大臣を務めたマイトリーパーラ・シリセーナが野党統一候補として出馬し、現職のラージャパクサを破って当選した。シリセーナ政権は、統一国民党 (UNP) 党首のラニル・ウィクラマシンハを首相とする連立政権を樹立し、民主化改革、汚職追及、民族融和を公約に掲げた。大統領権限を縮小し議会の権限を強化する憲法改正(第19条改正)が実現されたが、政権内の足並みの乱れや政策遂行能力の欠如から、多くの改革は道半ばに終わった。2018年には、シリセーナ大統領がウィクラマシンハ首相を解任し、マヒンダ・ラージャパクサを首相に任命するという政治危機が発生したが、最高裁判所の判断によりウィクラマシンハが首相に復帰した。

2019年4月、イースター連続爆破テロ事件が発生し、250人以上が死亡した。この事件は、政権の安全保障体制の脆弱性を露呈させ、国民の不安を高めた。同年11月の大統領選挙では、元国防次官でマヒンダ・ラージャパクサの弟であるゴタバヤ・ラージャパクサが、治安回復と強力な指導力を訴えて圧勝した。ゴタバヤ政権は、兄マヒンダを首相に任命し、ラージャパクサ一族による政権運営を復活させた。2020年の総選挙でも与党スリランカ人民戦線 (SLPP) が圧勝し、大統領権限を再び強化する憲法改正(第20条改正)を行った。

しかし、2019年後半から深刻化した経済危機は、ゴタバヤ政権を揺るがした。外貨準備高の枯渇、輸入制限、生活必需品の不足と価格高騰、長時間の停電などが国民生活を直撃し、2022年初頭から大規模な反政府デモが発生した。国民の怒りはラージャパクサ一族に向けられ、同年5月にマヒンダ・ラージャパクサ首相が辞任、7月にはゴタバヤ・ラージャパクサ大統領も国外へ逃亡し辞任に追い込まれた。後任の大統領には、議会によってラニル・ウィクラマシンハが選出された。ウィクラマシンハ政権は、IMFとの交渉を進め、経済再建に取り組む一方で、反政府デモに対しては強硬な姿勢も見せた。

2024年の大統領選挙では、既存の二大政党への不信感が高まる中、左派連合「国民の力」(NPP)党首のアヌラ・クマラ・ディサナヤカが、汚職追放、経済再建、社会正義を訴えて歴史的な勝利を収めた。同年11月の総選挙でもNPPが3分の2以上の議席を獲得する地滑り的勝利を収め、スリランカ政治は大きな転換期を迎えている。ディサナヤカ新政権は、経済危機からの脱却、民主主義制度の強化、汚職対策、民族融和といった喫緊の課題に加え、国民の期待に応える政策運営が求められている。

6. 行政区画

スリランカの行政区画は、主に9つの州 (පළාතパラタシンハラ語, மாகாணம்マーハーナータミル語) と、それらをさらに細分化した25の県 (දිස්ත්රික්කයディストリッカヤシンハラ語, மாவட்டம்マーヴァッタムタミル語) から構成されている。県の下には、さらに郡 (Divisional Secretariat) や村 (Grama Niladhari Division) といった下位区分が存在する。

19世紀から存在する州は、1987年の憲法第13条改正によって法的な地位と州議会が設立されるまで、明確な行政機能を持っていなかった。この改正は、長年にわたる地方分権化要求の高まりに応える形で行われた。各州議会は、中央政府のいかなる省庁の権限下にも置かれない自治体として機能し、それまで中央政府の省庁、部局、公社、法定機関が担っていた機能の一部を引き継いだ。ただし、土地と警察に関する権限は、原則として州議会には与えられていない。

1989年から2006年にかけては、和平協定の一環として北部州と東部州が一時的に統合され、北東部州を形成していた。

各県は県知事 (District Secretary / Government Agent) の下で行政が行われる。県はさらに約256の郡 (Divisional Secretariat) に分割され、郡は約14,008の村長 (Grama Niladhari) 管区に細分化される。

地方自治体としては、市議会 (Municipal Council)、都市議会 (Urban Council)、そして地方評議会 (Pradeshiya Sabha) の3種類が存在する。

6.1. 州

スリランカは以下の9つの州に区分される。各州には州都が置かれ、選挙で選ばれる州議会によって一定の自治が行われている。

| 州名 | 州都 | 面積 (km2) | 人口 (2012年) | 人口密度 (人/km2) | 州内総生産シェア (%) (2023年) | スリランカ繁栄指数 (2021年) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 中部州 | キャンディ | 5674 km2 | 2,571,557 | 453 | 10.3 | 0.559 |

| 東部州 | トリンコマリー | 9996 km2 | 1,555,510 | 155 | 4.7 | 0.519 |

| 北中部州 | アヌラーダプラ | 1.07 万 km2 | 1,266,663 | 118 | 4.8 | 0.521 |

| 北西部州 | クルネーガラ | 7812 km2 | 2,380,861 | 305 | 10.9 | 0.541 |

| 北部州 | ジャフナ | 8884 km2 | 1,061,315 | 119 | 4.5 | 0.564 |

| サバラガムワ州 | ラトゥナプラ | 4902 km2 | 1,928,655 | 393 | 7.0 | 0.499 |

| 南部州 | ゴール | 5559 km2 | 2,477,285 | 446 | 9.3 | 0.582 |

| ウバ州 | バドゥッラ | 8488 km2 | 1,266,463 | 149 | 4.7 | 0.468 |

| 西部州 | コロンボ | 3709 km2 | 5,851,130 | 1,578 | 43.7 | 0.802 |

| スリランカ合計 | スリ・ジャヤワルダナプラ・コッテ および コロンボ | 6.56 万 km2 | 20,359,439 | 310 | 100 | 0.796 |

6.2. 県および地方自治体

9つの州は、さらに25の県に分割される。各県は、中央政府から任命された県知事 (District Secretary / Government Agent) によって行政が運営される。

県はさらに、約256の郡 (Divisional Secretariat、DS地区とも呼ばれる) に細分化される。これらの郡は、以前はD.R.O. (Divisional Revenue Officer) 管区、その後A.G.A. (Assistant Government Agent) 管区として知られていた行政単位であり、現在は郡書記官 (Divisional Secretary) によって運営されている。

最下位の行政単位としては、約14,008のグラマ・ニラーダーリ管区 (Grama Niladhari Division、GN地区とも呼ばれる) が存在する。これは村落レベルの行政単位である。

また、地方自治体としては、都市の規模や性格に応じて以下の3種類が設置されている。

- 市議会 (Municipal Council): 18市

- 都市議会 (Urban Council): 13市

- プラデシヤ・サバ (Pradeshiya Sabha、地方評議会とも訳される): 256団体

これらの地方自治体は、地域のインフラ整備、公衆衛生、地域開発などを担っている。

7. 対外関係

スリランカは、非同盟運動 (NAM) の創設メンバーであり、独立性を維持しつつ、特に隣国インドとの関係を重視してきた。1955年に国際連合に加盟し、現在ではイギリス連邦、南アジア地域協力連合 (SAARC) 、世界銀行、国際通貨基金 (IMF) 、アジア開発銀行 (ADB) 、コロンボ・プランのメンバーでもある。

伝統的に、統一国民党 (UNP) は西側諸国との連携を、スリランカ自由党 (SLFP) は東側諸国との連携をそれぞれ重視する傾向があった。スリランカの財務大臣であったJ・R・ジャヤワルダナは、当時のオーストラリア外務大臣パーシー・スペンサー卿と共に、1950年にコロンボで開催された英連邦外相会議でコロンボ・プランを提案した。1951年のサンフランシスコ講和会議では、多くの国がためらう中、スリランカは自由な日本を主張し、日本の経済に損害を与えると考えたため、第二次世界大戦の損害賠償の受け取りを拒否した。

スリランカと中国の関係は、1949年に中華人民共和国が成立するとすぐに始まった。両国は1952年に重要な米ゴム協定を締結した。スリランカは1955年のアジア・アフリカ会議で極めて重要な役割を果たし、これは非同盟運動の具体化における重要な一歩となった。

1956年のバンダラナイケ政権は、それまでのUNP政権が設定した親西側政策を大幅に変更した。1959年にはフィデル・カストロ政権下のキューバを承認した。その後まもなく、キューバの革命家チェ・ゲバラがスリランカを訪問した。1964年のシリマ・シャストリ協定と1974年のシリマ・ガンディー協定は、インド系タミル人プランテーション労働者の地位に関する長年の紛争を解決する試みとして、スリランカとインドの指導者の間で署名された。1974年、ポーク海峡に浮かぶ小島カッチャティーブが正式にスリランカに割譲された。この頃、スリランカは非同盟運動に深く関与しており、1976年にはコロンボで第5回非同盟諸国首脳会議が開催された。

J・R・ジャヤワルダナ政権下では、スリランカとインドの関係は緊張した。その結果、インドはスリランカ内戦に介入し、1987年にはインド平和維持軍 (IPKF) を派遣した。現在、スリランカは中国、ロシア、パキスタンと広範な関係を築いている。

インドネシアとの間では、1952年8月6日に外交関係を樹立した。両国は互いの首都に大使館を置いている。スリランカにおけるLTTEの分離独立運動に関して、インドネシアはスリランカの領土保全と国家統一への支持を表明し、平和と安定に向けたスリランカ国内の国民和解プロセスも支持している。

7.1. 主要国との関係

スリランカの外交政策は、歴史的に非同盟を基調としつつも、地政学的な重要性から主要国との関係を戦略的に構築してきた。

インド:地理的・文化的に最も近しい隣国であり、歴史的にも深いつながりを持つ。両国関係は、貿易、投資、文化交流など多岐にわたるが、時には緊張関係も経験してきた。特にスリランカ内戦時には、インドはタミル人問題への関与やインド平和維持軍 (IPKF) の派遣など、複雑な役割を担った。内戦終結後は、経済協力や開発支援を中心に良好な関係を維持している。

中国:近年、スリランカにとって経済的に極めて重要なパートナーとなっている。中国は「一帯一路」構想の下、ハンバントタ港やコロンボ・ポートシティなどの大規模インフラプロジェクトに多額の融資や投資を行ってきた。これによりスリランカは中国への経済的依存度を高めたが、一方で「債務の罠」外交との批判も存在する。中国は、国連などの国際場裏でスリランカの人権問題に対する批判を擁護する立場を取ることもある。

アメリカ合衆国:伝統的にスリランカにとって重要な貿易相手国であり、経済支援も行ってきた。アメリカは、スリランカの民主主義、人権、法の支配といった価値観を重視し、内戦後の国民和解や説明責任のプロセスに関心を寄せている。軍事面でも、海洋安全保障などの分野で協力関係がある。

ヨーロッパ諸国:イギリス(旧宗主国)、ドイツ、フランスなど、多くのヨーロッパ諸国と伝統的に友好関係を維持している。これらの国々は、スリランカにとって重要な輸出市場であり、観光客の供給源でもある。人権問題や民主化プロセスに関し、EUとして共同でスリランカに働きかけることもある。

これらの主要国との関係は、スリランカの経済発展、安全保障、国際的地位に大きな影響を与えており、スリランカ政府はバランスの取れた外交を展開しようと努めている。特に、近年の経済危機に際しては、これらの国々からの金融支援や債務再編への協力が不可欠となっている。

7.2. 日本との関係

日本とスリランカは、古くから仏教を通じた交流があり、伝統的に友好な関係を築いてきた。外交関係は、スリランカが独立した1948年の翌年、1949年に日本がセイロン(当時)との外交関係を樹立したことに始まるが、実質的な関係強化は1952年のサンフランシスコ講和会議が大きな転機となった。この会議で、セイロン代表のJ・R・ジャヤワルダナ蔵相(後の大統領)は、仏陀の「憎しみは憎しみによって止むことはなく、愛によってのみ止む」という言葉を引用し、対日賠償請求権を放棄する演説を行い、日本の国際社会復帰を後押しした。この出来事は、両国間の友好関係の礎として今日まで語り継がれている。

経済面では、日本は長年にわたりスリランカにとって主要な経済援助国(ODA供与国)の一つであった。日本のODAは、スリランカの電力、運輸、通信といった基礎インフラ整備、保健医療、教育、農業開発、人材育成など、幅広い分野で活用され、同国の経済社会発展に大きく貢献してきた。特に、スリ・ジャヤワルダナプラ総合病院の建設やマハウェリ川開発計画への協力は、日本の支援の象徴的なプロジェクトとして知られている。近年は、中国の台頭により日本の援助額シェアは相対的に低下したが、依然として重要な開発パートナーである。また、日本企業によるスリランカへの投資も、製造業やサービス業を中心に行われている。

文化交流も活発に行われている。仏教を通じた交流に加え、日本の伝統文化(茶道、華道、武道など)やポップカルチャー(アニメ、漫画など)もスリランカで関心を集めている。スリランカからは、留学生や研修生が日本を訪れ、両国間の人的交流も盛んである。また、日本国内にはスリランカ料理店も多く、食文化を通じた交流も進んでいる。

政治的には、両国は民主主義、法の支配、市場経済といった価値観を共有し、国際場裏においても協力関係を維持している。日本は、スリランカ内戦終結後の和平構築や国民和解プロセスを支援し、人権状況の改善や民主化の進展を後押ししてきた。近年では、自由で開かれたインド太平洋構想の下、海洋安全保障や経済連携の分野でも協力を深めている。スリランカの経済危機に際しては、日本は債権国会議の共同議長国として債務再編交渉を主導するなど、支援に積極的に関与している。

8. 軍事

スリランカ軍は、スリランカ陸軍、スリランカ海軍、スリランカ空軍から成り、国防省の管轄下にある。3軍の総兵力は約34万6,000人で、予備役は約3万6,000人である。スリランカは徴兵制度を施行していない。準軍事組織には、特別任務部隊、民間防衛隊、スリランカ沿岸警備隊が含まれる。

1948年の独立以来、軍の主な焦点は国内の治安維持であり、マルクス主義過激派JVPによる2度の反乱と、LTTEとの26年間にわたる紛争という、3つの主要な反乱を鎮圧してきた。軍は過去30年間、継続的に動員状態にあった。スリランカ軍は1960年代初頭から国際連合の平和維持活動に従事しており、チャド、レバノン、ハイチなど、いくつかの国連平和維持ミッションに派遣された常設部隊に兵力を提供している。

スリランカは、2024年の世界平和度指数によると、世界で100番目に平和な国である。内戦終結後、軍の規模や役割については議論があり、特に北部・東部タミル人地域における軍のプレゼンスや、軍による商業活動への関与などが人権団体から懸念されている。近年の経済危機により、国防費の削減圧力も高まっている。

9. 経済

国際通貨基金 (IMF) によると、スリランカのGDP(購買力平価ベース)は、一人当たり所得において南アジア地域で2番目に高い水準にある。19世紀から20世紀にかけて、スリランカはプランテーション経済として発展し、シナモン、ゴム、そして国の代表的な輸出品であるセイロン茶の生産・輸出で有名になった。イギリス統治下での近代的な港湾開発は、交易の中心地としての島の戦略的重要性を高めた。1948年から1977年にかけては、社会主義が政府の経済政策に強い影響を与え、植民地時代のプランテーションは解体され、産業は国有化され、福祉国家が確立された。1977年、自由市場経済が導入され、民営化、規制緩和、民間企業の振興が進められた。

茶、ゴム、コーヒー、砂糖などの商品の生産と輸出は依然として重要であるが、工業化により食品加工、繊維、通信、金融の重要性が増している。国の主要経済部門は、観光、茶の輸出、衣料品、米生産、その他の農産物である。これらの経済部門に加えて、特に中東での海外雇用が外貨獲得に大きく貢献している。

2020年現在、サービス部門がGDPの59.7%、工業部門が26.2%、農業部門が8.4%を占めている。民間部門が経済の85%を占める。中国、インド、アメリカ合衆国がスリランカの最大の貿易相手国である。州間の経済格差が存在し、西部州がGDPの45.1%を占め、南部州と中部州がそれぞれ10.7%と10%を占めている。内戦終結に伴い、北部州は2010年に記録的な22.9%のGDP成長率を報告した。

スリランカの一人当たり所得は2005年から2011年にかけて倍増した。同期間に、貧困率は15.2%から7.6%に低下し、失業率は7.2%から4.9%に低下し、コロンボ証券取引所の時価総額は4倍になり、財政赤字は倍増した。スリランカの世帯の99%が電化されており、人口の93.2%が安全な飲料水を利用でき、53.1%が水道水を利用できる。所得格差も近年縮小しており、2010年のジニ係数は0.36であった。

2011年の世界競争力報告(世界経済フォーラム発行)では、スリランカ経済は要素駆動型から効率駆動型へと移行しており、世界競争力で52位にランクされていると記述された。また、調査対象142カ国中、スリランカは健康と初等教育で45位、ビジネスの洗練度で32位、イノベーションで42位、商品市場の効率性で41位にランクされた。2016年、スリランカは世界寄付指数で5位にランクされ、社会における満足度と慈善行動のレベルが高いことを示した。2010年、ニューヨーク・タイムズ紙はスリランカを訪れるべき31の場所のリストのトップに挙げた。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、2018年現在、スリランカをフロンティア市場として分類している。スリランカは、人間開発指数(HDI)において他の南アジア諸国を大きく上回り、指数は0.750である。

2016年までに、インフラ開発に伴い国の債務が急増し、破産寸前の状態となり、国際通貨基金(IMF)からの救済が必要となった。IMFは2016年4月、スリランカが経済改善を目的とした一連の基準を提示した後、15.00 億 USDの救済融資に合意した。2016年第4四半期までに、債務は649.00 億 USDと推定された。過去には国有企業によって追加の債務が発生しており、これは少なくとも95.00 億 USDと言われていた。2015年初頭以降、国内債務は12%、対外債務は25%増加した。2016年11月、IMFは当初の支払い額が当初計画されていた1.50 億 USDよりも多く、1.63 億 USD(SDR 1億1989万4000)であったと報告した。同機関の最初のトランシェに対する評価は、将来について慎重ながらも楽観的であった。このプログラムの下で、スリランカ政府は新しい内国歳入法と自動燃料価格設定方式を導入し、これはIMFの第4回審査で指摘された。2018年、中国は2019年から2021年にかけての対外債務返済の急増に対処するため、12.50 億 USDの融資でスリランカを救済することに合意した。

2021年9月、スリランカは大規模な経済危機を宣言した。中央銀行総裁は危機の中で辞任した。議会は「食料買いだめ」を禁止することを目的として、危機のために緊急規制を宣言した。

観光業は、経済に外貨をもたらしていたが、進行中のCOVID-19パンデミックの結果として大幅に減少した。

9.1. 経済構造と主要産業

スリランカ経済は、伝統的に農業に依存してきたが、近年はサービス業と製造業の比重が高まっている。

農業:依然として重要な部門であり、GDPの約8.4%(2020年)を占め、多くの雇用を生み出している。主要な農産物は、紅茶(セイロンティーとして世界的に有名)、ゴム、ココナッツであり、これらは伝統的な輸出品目である。その他、米(国内消費が主)、香辛料(シナモン、コショウ、カルダモンなど)、果物、野菜なども生産されている。プランテーション農業が歴史的に経済の基盤であったが、土地改革や市場の変動によりその構造は変化しつつある。近年の化学肥料禁止政策(後に一部緩和)は、農業生産に大きな影響を与えた。労働者の権利については、特にプランテーション労働者の低賃金や劣悪な労働条件が長年問題視されており、改善の努力が続けられている。環境への配慮としては、持続可能な農業慣行の導入や、農薬・化学肥料の使用削減などが課題となっている。

製造業:GDPの約26.2%(2020年)を占める。主要な分野は衣料品製造であり、これはスリランカ最大の輸出品目の一つである。多くの国際的なブランドがスリランカで衣料品を生産しており、国内に多数の工場が存在する。その他、ゴム製品、食品加工、宝飾品加工、セラミック、セメントなども重要な製造業分野である。労働者の権利に関しては、衣料品工場における労働条件や賃金が国際的な監視の対象となることがある。環境への配慮として、エネルギー効率の高い生産方法の導入や廃棄物管理の改善などが進められている。

サービス業:GDPの約59.7%(2020年)を占め、経済の最大の牽引役となっている。主要な分野は、観光業、金融業、情報通信技術 (ICT) サービス、卸売・小売業、運輸業などである。観光業は、美しい自然景観や豊かな文化遺産を背景に、重要な外貨獲得源であったが、2019年のテロ事件やCOVID-19パンデミックにより大きな打撃を受けた。ICTサービスは近年急速に成長しており、ソフトウェア開発やBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)などが活発である。金融業も比較的発達しており、銀行、保険、証券取引などが経済活動を支えている。サービス業における労働者の権利や環境への配慮は、分野によって異なるが、持続可能な観光やグリーンITといった概念が導入されつつある。

近年の経済危機は、これら全ての産業に深刻な影響を与えており、特に輸入依存度の高い製造業や、外貨収入に頼る観光業は大きな困難に直面している。

9.2. 交通

スリランカは国内輸送のために広範な道路網を有している。舗装道路は10.00 万 km以上あり、世界でも有数の道路密度(土地1 km2あたり舗装道路1.5 km)を誇る。道路網は35のA級幹線道路と4つの高速道路で構成されている。A級およびB級道路は国道(幹線道路)であり、道路開発庁によって管理されている。C級およびD級道路は地方道であり、各州の地方道路開発局の管轄下にある。その他の道路は地方自治体の管轄下にある地方道である。

スリランカ鉄道によって運営される国有の鉄道網は、総延長1447 kmに及ぶ。スリランカにはまた、コロンボ、ゴール、トリンコマリーの3つの深水港があり、これに加えてハンバントタに建設された新しい港がある。航空については、コロンボ近郊のバンダラナイケ国際空港が主要な国際空港であり、南部のマッタラ・ラージャパクサ国際空港も存在する。国内線はチャーター便が中心である。

近年の経済発展に伴い、特にコロンボ首都圏を中心に交通渋滞が深刻化しており、公共交通機関の整備や新たな高速道路網の建設が進められている。中国の援助による港湾や空港の整備も行われたが、これらは債務問題の一因ともなった。

9.3. 観光

スリランカは、その豊かな自然景観、多様な文化遺産、温暖な気候により、魅力的な観光地として知られている。

主要な観光資源としては、以下のようなものが挙げられる。

- 自然景観:インド洋に面した美しいビーチ(ベントタ、ウナワトゥナ、ミリッサなど)、中央高地の緑豊かな茶畑や山々(ヌワラ・エリヤ、エッラなど)、シンハラジャ森林保護区のような熱帯雨林、ヤーラ国立公園やウィルパットゥ国立公園などでの野生動物(スリランカゾウ、スリランカヒョウなど)観察。

- 文化遺産:ユネスコ世界遺産に登録されている古代都市アヌラーダプラ、ポロンナルワ、岩山宮殿シーギリヤ、聖地キャンディ(仏歯寺)、植民地時代の面影を残すゴール旧市街、ダンブッラの黄金寺院など。

- その他:サーフィン、ダイビング、ホエールウォッチングなどのマリンスポーツ、アーユルヴェーダリトリート、エキゾチックなスリランカ料理、活気ある祭り(エサラ・ペラヘラ祭など)。

観光産業は、スリランカ経済において重要な外貨獲得源であり、多くの雇用を生み出してきた。しかし、2019年の連続爆破テロ事件や、その後のCOVID-19パンデミック、そして近年の経済危機により、観光客数は大幅に減少し、業界は大きな打撃を受けた。

政府は観光客誘致のための様々な施策を講じており、経済状況の改善と共に観光客数は回復傾向にある。2024年上半期には観光収入が15.00 億 USDを超え、前年同期比で78%増加した。観光客到着数も101万人に達し、前年同期比62%増となった。この成長は、政府の積極的な措置とスリランカ航空の改善によるものとされている。政府は世界的な観光マーケティングキャンペーンを開始し、いくつかの国からの訪問者に対してビザなし入国を許可するなど、観光促進策を打ち出している。

持続可能な観光の推進も課題となっており、自然環境や文化遺産の保護と観光開発のバランス、地域社会への利益還元などが求められている。エコツーリズムやコミュニティベースの観光など、新たな観光形態への関心も高まっている。

9.4. 近年の経済状況と課題

2019年以降、スリランカは独立以来最悪と言われる深刻な経済危機に見舞われている。この危機は、長年にわたる構造的な問題と、近年の複数の外的ショックが複合的に作用した結果である。

主な原因:

- 国家債務問題:過去の政権下で進められた大規模なインフラ投資(港湾、空港、高速道路など)の多くが、中国などからの高金利融資によって賄われ、返済負担が国家財政を圧迫した。特に、収益性の低いプロジェクトへの投資が問題視されている。

- 農業政策の失敗:2021年にゴタバヤ・ラージャパクサ政権が断行した化学肥料の全面輸入禁止措置は、国内の農業生産に壊滅的な打撃を与えた。特に主要輸出品である紅茶や主食である米の生産量が急減し、食料輸入の増加と輸出収入の減少を招いた。この政策は後に一部緩和されたが、影響は長期に及んだ。

- 外貨準備高の枯渇:観光収入の激減(2019年のテロ事件、COVID-19パンデミック)、海外からの送金の減少、輸出の伸び悩みなどにより、外貨準備高が急速に減少した。これにより、燃料、医薬品、食料品などの必要不可欠な輸入品の購入が困難になった。

- 財政赤字の拡大:2019年の減税政策などが財政赤字をさらに拡大させ、債務返済能力を低下させた。

経済動向と影響:

- 2022年4月、スリランカ政府は対外債務の一時的な支払い停止を宣言。

- 通貨スリランカ・ルピーの価値が暴落し、輸入物価が急騰。これにより、国内でハイパーインフレが発生した。

- 燃料不足による深刻なエネルギー危機が発生し、計画停電が長時間にわたり実施された。ガソリンスタンドには長蛇の列ができ、輸送網も麻痺した。

- 食料品や医薬品の不足が深刻化し、国民生活は困窮を極めた。乳幼児向けの粉ミルクや学用品なども不足した。

- 経済危機は社会不安を引き起こし、2022年には大規模な反政府デモが発生し、政権交代につながった。

IMFによる救済措置と課題:

2023年3月、国際通貨基金 (IMF) はスリランカに対し、約29.00 億 USDの拡大信用供与措置 (EFF) を承認した。この支援を受ける条件として、スリランカ政府は財政再建、税制改革、国営企業改革、債務再編、金融政策の引き締め、社会セーフティネットの強化など、厳しい経済改革プログラムの実施を求められている。

債務再編交渉は、中国、インド、日本などの主要債権国との間で進められている。

国民生活への影響と社会公平性:

経済危機は、特に貧困層や脆弱な立場にある人々の生活を直撃した。失業率の上昇、実質賃金の低下、食料不安の増大などが報告されている。IMFの改革プログラムは、長期的には経済安定に繋がる可能性があるものの、短期的には国民生活へのさらなる負担増となる可能性も指摘されており、社会セーフティネットの拡充や、改革の痛みを公平に分かち合うための配慮が不可欠である。貧困と格差の拡大を防ぎ、社会の安定を維持することが、今後の大きな課題となっている。

10. 社会

スリランカ社会は、多様な民族、言語、宗教が共存する複合社会である。歴史的に、これらの集団間の関係は、協力と対立の両側面を経験してきた。特に、独立後の政治過程における民族間の不均衡や差別が、長期にわたる内戦の要因の一つとなった。内戦終結後も、民族融和と社会的一体性の構築は重要な課題であり続けている。社会的公正やマイノリティの権利保障は、持続可能な平和と発展にとって不可欠な要素である。

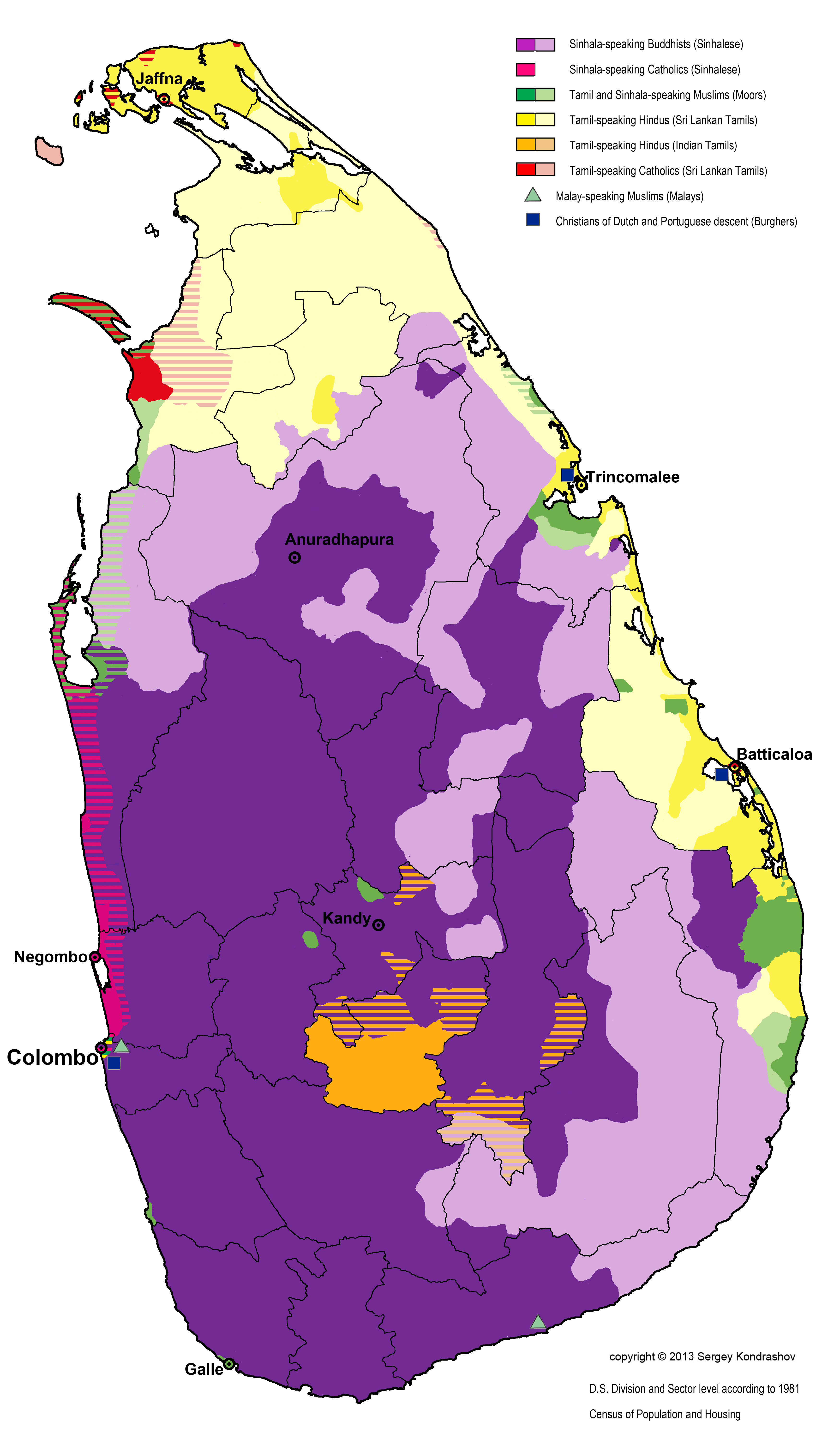

10.1. 民族

スリランカは多民族国家であり、主要な民族集団は以下の通りである(2012年国勢調査に基づく)。

- シンハラ人 (Sinhalese): 人口の約74.9%を占める最大の民族集団。主に上座部仏教を信仰し、シンハラ語を母語とする。歴史的に島の政治・文化の中心を担ってきた。

- スリランカ・タミル人 (Sri Lankan Tamils): 人口の約11.2%を占める。主に島の北部及び東部に居住し、ヒンドゥー教を信仰し、タミル語を母語とする。古代からの移住者の子孫とされる。

- スリランカ・ムーア (Sri Lankan Moors): 人口の約9.3%を占める。主にイスラム教を信仰し、タミル語を母語とすることが多いが、アラブ系の交易商人の子孫としてのアイデンティティを持つ。島内各地に居住している。

- インド・タミル人 (Indian Tamils): 人口の約4.1%を占める。19世紀から20世紀初頭にかけて、イギリス植民地時代に紅茶やゴムのプランテーション労働者として南インドから移住してきたタミル人の子孫。主に中央高地のプランテーション地帯に居住し、ヒンドゥー教を信仰し、タミル語を母語とする。

- その他の民族:バーガー人(ヨーロッパ系植民者の子孫、主にキリスト教を信仰)、スリランカ・マレー人(東南アジアからの移住者の子孫、主にイスラム教を信仰)、ヴェッダ人(島の先住民とされる少数民族)などが存在する。

これらの民族集団は、それぞれ独自の文化、言語、宗教、歴史的背景を持っている。民族間の関係は、独立後の政治過程において、多数派シンハラ人による優遇政策や、それに対するタミル人の反発などから緊張が高まり、長年の内戦へと発展した。内戦終結後も、民族間の不信感や差別、政治的・経済的格差などが課題として残っており、真の民族融和と共生社会の実現に向けた努力が続けられている。これには、少数派民族の権利保障、言語的平等の確保、過去の人権侵害に対する正義の実現、そして相互理解を深めるための教育や文化交流などが重要となる。

10.2. 言語

スリランカは多言語国家であり、憲法によってシンハラ語とタミル語が公用語として定められている。また、英語は連結語 (link language) として位置づけられ、行政、教育、商業など幅広い分野で使用されている。

- シンハラ語 (Sinhala): インド・ヨーロッパ語族のインド・アーリア語派に属する言語で、主にシンハラ人によって話される。スリランカで最も話者人口が多い言語であり、独自のシンハラ文字で表記される。

- タミル語 (Tamil): ドラヴィダ語族に属する言語で、主にスリランカ・タミル人およびインド・タミル人によって話される。スリランカの北部や東部、中央高地のプランテーション地域などで広く使用されており、タミル文字で表記される。

- 英語 (English): イギリス植民地時代の影響により、広く普及している。教育水準の高い層や都市部では特に通用度が高く、異なる民族間のコミュニケーション、高等教育、ビジネス、国際交流などの場面で重要な役割を果たしている。政府の公文書や法律、裁判などでも使用される。

これらの主要3言語に加え、スリランカ・ムーアはタミル語を母語とすることが多いが、アラビア語の影響を受けた独自の語彙も持つ。バーガー人の中には、ポルトガル語やオランダ語を基盤とするクレオール言語を話す人々も少数存在する。スリランカ・マレー人は、マレー語系のクレオール言語を話す。先住民であるヴェッダ人は、独自のヴェッダ語を持つが、話者数は減少しており、シンハラ語やタミル語の影響を強く受けている。

言語政策は、スリランカの民族問題と深く関わってきた。1956年の「シンハラ・オンリー法」は、タミル人の不満を高め、後の民族対立の一因となった。現在は、両公用語の平等な使用と、少数民族言語の保護・振興が課題となっている。

10.3. 宗教

2012年の国勢調査によると、スリランカの宗教構成は、仏教が70.2%、ヒンドゥー教が12.6%、イスラム教が9.7%、キリスト教が7.4%、その他が0.05%である。

スリランカは多宗教国家であり、各宗教は国民の生活や文化に深く根付いている。憲法は仏教に最優先の地位を与えると同時に、すべての宗教の権利を保障し、信教の自由を認めている。

- 仏教 (上座部仏教): 国民の約70.2%(2012年国勢調査)が信仰しており、最大の宗教である。主にシンハラ人が信仰している。仏教は紀元前3世紀にインドから伝来し、以来、スリランカの文化、社会、政治に大きな影響を与えてきた。国内には多くの歴史的な寺院や聖地が存在し(例:仏歯寺、アヌラーダプラ、ミヒンタレー)、仏教行事や祭りが盛んに行われる。

- ヒンドゥー教 (シヴァ派が中心): 国民の約12.6%が信仰しており、主にスリランカ・タミル人およびインド・タミル人が信仰している。仏教伝来以前から存在していたとも言われ、特に北部や東部、中央高地のプランテーション地域で信仰が篤い。多くのヒンドゥー教寺院(コヴィル)があり、独自の祭礼が行われる。

- イスラム教 (スンニ派シャーフィイー学派が中心): 国民の約9.7%が信仰しており、主にスリランカ・ムーアおよびスリランカ・マレー人が信仰している。7世紀頃からアラブ商人によって伝えられたとされる。モスクが各地に存在し、イスラム教の暦に基づいた行事が行われる。

- キリスト教 (カトリックおよびプロテスタント): 国民の約7.4%が信仰しており、シンハラ人、タミル人、バーガー人など様々な民族に信者がいる。カトリックは16世紀にポルトガルによって伝えられ、信者数が最も多い。プロテスタント(英国国教会、オランダ改革派教会など)は、オランダおよびイギリス植民地時代に広まった。教会が各地に存在し、クリスマスやイースターなどの行事が祝われる。

これらの主要宗教に加え、ごく少数のゾロアスター教徒(主にインドからのパールシー系移民)なども存在する。

宗教間の関係は、歴史的には比較的平和であったが、近年、特に内戦終結後、一部の仏教ナショナリスト集団によるイスラム教徒やキリスト教徒に対する嫌がらせや暴力事件が報告されており、宗教的寛容性と少数派の権利保護が課題となっている。信教の自由は憲法で保障されているものの、その実践においては課題も見られる。

10.4. 教育

スリランカの識字率は92.9%(2020年)と高く、開発途上国の中でも有数の教育水準を誇る。若年層(15~24歳)の識字率は98.8%に達し、初等教育への就学率は99%を超えている。9年間の義務教育制度が敷かれている。

1945年に設立された無償教育制度は、C・W・W・カンナンガラとA・ラトナーヤカの主導によるものであり、初等教育から高等教育(国立大学)まで無償で教育を提供するという、世界でも数少ない制度である。カンナンガラは、地方の子供たちに教育機会を提供するため、全国各地にマディヤ・マハー・ヴィディヤーラヤ(中央学校)を設立した。

教育行政は、中央政府の教育省が管轄する国立学校(エリート校が多い)と、各州政府が管轄する州立学校に分かれている。国内には約10,155校の公立学校、120校の私立学校、そして約802校の僧侶養成学校(ピリヴェナ)が存在する(2020年)。

高等教育機関としては、17の国立大学がある。しかし、労働市場のニーズへの対応の遅れ、質の高い教育へのアクセスの格差、中等教育と高等教育の連携不足などが課題として残っている。近年、これらのギャップを埋めるために多くの私立の学位授与機関が出現しているが、高等教育への参加率は依然として5.1%程度に留まっている。

2024年の世界イノベーション指数では89位にランクされた。近年の経済危機は教育予算にも影響を及ぼしており、教育の質の維持・向上が重要な課題となっている。また、民族間の教育格差の是正や、英語教育、職業技術教育の強化も求められている。

10.5. 保健

スリランカの国民の平均寿命は出生時で75.5歳であり、世界平均より10%高い(2020年時点)。乳児死亡率は出生1,000人あたり8.5人、妊産婦死亡率は出生1,000人あたり0.39人であり、これらは先進国の数値に匹敵する。国が採用している普遍的な「貧困層に配慮した」医療制度が、これらの良好な指標に大きく貢献してきた。

しかし、スリランカは自殺による死亡率が東南アジア諸国の中で最も高く、人口10万人あたり33人となっている。国勢統計局によると、貧困、破壊的な気晴らし、ストレスの多い状況への対処能力の欠如が、高い自殺率の主な原因であるとされている。

2020年7月8日、世界保健機関(WHO)は、スリランカが2023年の目標より早く風疹と麻疹の撲滅に成功したと宣言した。

医療制度は、公立病院を中心とする無償の医療サービスと、私立病院による有償サービスが併存している。都市部と地方部での医療サービスの格差や、専門医の不足、医薬品の安定供給などが課題として挙げられる。特に近年の経済危機は、医薬品不足や医療従事者の海外流出を引き起こし、医療システムに大きな負荷をかけている。生活習慣病の増加も新たな健康問題として浮上しており、予防医療の重要性が高まっている。

11. 文化

スリランカの文化は、主に仏教とヒンドゥー教の影響を強く受けている。スリランカには、主に2つの伝統文化が存在する。一つは(古都キャンディやアヌラーダプラを中心とする)シンハラ文化であり、もう一つは(ジャフナを中心とする)タミル文化である。タミル人は太古の昔からシンハラ人と共存しており、初期の混血により両民族は身体的特徴ではほとんど区別がつかないほどになっている。古代スリランカは、水利工学と建築における才能で知られている。イギリス植民地時代の文化もまた地元民に影響を与えた。全てのスリランカ文化に共通する豊かな文化的伝統は、この国の長い平均寿命、進んだ健康水準、そして高い識字率の基盤となっている。

11.1. 食文化

スリランカ料理の代表的なものには、ライス・アンド・カリー、プットゥ、キリバット(ココナッツミルクで炊いた米飯)、全粒粉のロティ、ストリング・ホッパー(米粉で作った麺状の蒸し物)、ワタラッパン(ココナッツミルク、孔雀椰子の蜜、カシューナッツ、卵、シナモンやナツメグなどの香辛料で作るマレー起源の濃厚なプリン)、コットゥ(刻んだロティと野菜、肉などを炒めた料理)、アーッパ(米粉とココナッツミルクで作るパンケーキ状の料理)などがある。パラミツ(ジャックフルーツ)が米の代わりになることもある。伝統的に食事はバナナの葉や蓮の葉に盛られる。スリランカ・ムーアの伝統料理には中東の影響が見られ、一方、島のバーガー人コミュニティは、ランプライス(出汁で炊いたご飯をバナナの葉で包んで焼いたもの)、ブレウダー(オランダの祝祭ビスケット)、ボロ・フィアド(ポルトガル風の層状ケーキ)といった伝統料理を通じて彼らの文化を保存している。

4月には、スリランカ人は仏教徒とヒンドゥー教徒の新年祭を祝う。エサラ・ペラヘラ祭は、7月と8月にキャンディで開催される、踊りや飾り付けられた象が登場する象徴的な仏教の祭りである。火の踊り、鞭の踊り、キャンディアンダンス、その他様々な文化舞踊が祭りの不可欠な部分を構成している。キリスト教徒は12月25日にイエス・キリストの誕生を祝うクリスマスを、イースターにはイエスの復活を祝う。タミル人はタイ・ポンガルとマハー・シヴァラートリーを祝い、イスラム教徒はハッジとラマダーンを祝う。

11.2. 祝祭

スリランカでは、多様な民族と宗教を反映して、年間を通じて様々な祝祭が行われる。これらは国民の生活に深く根付いており、文化的なアイデンティティを形成する上で重要な役割を果たしている。

- シンハラ及びタミル新年祭 (අලුත් අවුරුද්දアルット・アウルッダシンハラ語, புத்தாண்டுプッターンドゥタミル語): 4月中旬に祝われる、国内最大の祝祭の一つ。太陽がうお座からおひつじ座へ移動するのを祝う伝統的な新年で、仏教徒とヒンドゥー教徒双方によって祝われる。家族が集まり、伝統的な料理や菓子を楽しみ、様々な儀式や遊戯が行われる。

- ウェーサーカ祭 (Vesak): 5月の満月の日を中心に祝われる、仏教徒にとって最も重要な祭り。釈迦の誕生、成道、涅槃を記念する。人々は寺院を訪れ、提灯を飾り、布施を行い、精進料理を食べる。

- ポソン祭 (Poson): 6月の満月の日。紀元前3世紀にマヒンダ長老によってスリランカに仏教が伝えられたことを記念する祭り。ミヒンタレーが特に賑わう。

- エサラ・ペラヘラ祭 (Esala Perahera): 7月から8月にかけて古都キャンディで約10日間にわたり開催される、スリランカを代表する壮大な仏教の祭り。仏歯を納めた舎利容器を乗せた飾り象を中心とする行列が、伝統舞踊家や鼓笛隊と共に夜の街を練り歩く。

- ディーワーリー祭 (Diwali): 10月か11月に祝われるヒンドゥー教の「光の祭り」。悪に対する善の勝利を象徴し、家々では灯明が灯され、新しい服を着て寺院を訪れ、家族や友人とご馳走を共にする。

- タイ・ポンガル (Thai Pongal): 1月に祝われるタミル人の収穫祭。太陽神スーリヤに感謝を捧げ、新しく収穫された米と牛乳、ジャグリーで作った甘い粥(ポンガル)を調理して祝う。

- マハー・シヴァラートリー (Maha Shivaratri): 2月か3月に祝われるヒンドゥー教のシヴァ神を祀る重要な祭り。信者たちは断食し、夜通し寺院で祈りを捧げる。

- ラマダーン (Ramadan) と イド・アル=フィトル (Eid al-Fitr): イスラム暦に従って行われる。ラマダーンは断食月であり、日の出から日没まで飲食を断つ。イド・アル=フィトルはラマダーン明けの祭りで、新しい服を着てモスクで礼拝し、家族や友人と祝う。

- イド・アル=アドハー (Eid al-Adha): イスラム教の犠牲祭。イブラーヒームが息子イスマーイールをアッラーに捧げようとした故事を記念する。

- クリスマス: 12月25日にキリスト教徒によって祝われる。

- グッドフライデー: キリスト教の祝祭で、イースター前の金曜日。

これらの宗教的な祝祭に加え、独立記念日(2月4日)などの国家的祝日もある。また、毎月の満月の日(ポヤの日)は仏教徒にとって重要な日であり、公休日となっている。

11.3. 芸術

スリランカの芸術は、その豊かな歴史と多様な文化的影響を反映している。

視覚芸術:スリランカの絵画と彫刻の歴史は、紀元前2世紀または3世紀にまで遡ることができる。『マハーワンサ』における絵画に関する最初の言及は、紀元前2世紀に布に辰砂を用いて宮殿を描いたことである。年代記には、仏塔の舎利室や僧院の住居における様々な絵画の記述がある。シーギリヤのフレスコ画(5世紀)は、その美しさで世界的に有名である。仏教寺院の壁画(ダンブッラの黄金寺院など)や、伝統的な仮面、木彫りなどもスリランカの視覚芸術の重要な要素である。現代においても、伝統的なモチーフを取り入れつつ、新しい表現を模索するアーティストたちが活動している。

文学:スリランカ文学は少なくとも2000年の歴史を持ち、リグ・ヴェーダの賛歌に具現化されたアーリア人の文学的伝統を受け継いでいる。上座部仏教の聖典であるパーリ語経典は、紀元前29年にケーガッラ県アルレナ洞窟寺院で初めて文字に起こされた。6世紀に書かれた『マハーワンサ』のような年代記は、スリランカの王朝を鮮やかに記述している。ドイツの哲学者ヴィルヘルム・ガイガーによれば、これらの年代記はシンハラ語の注釈書(アッタカター)に基づいている。現存する最古の散文作品は、9世紀に編纂された『ダンピヤ・アトゥヴァ・ゲタパダヤ』である。中世スリランカの最大の文学的偉業には、『ギラー・サンデーシャ』(鸚鵡の伝言)、『ハンサ・サンデーシャ』(白鳥の伝言)、『サラリヒニ・サンデーシャ』(九官鳥の伝言)のようなサンデーシャ・カーヴィヤ(詩的伝言)がある。『カヴシルミナ』、『カーヴィヤ・シェーカラヤ』(詩の王冠)、そして『サッダルマ・ラトナーワリヤ』、『アマーヴァトゥラ』(甘露の洪水)、『プージャーワリヤ』のような散文も、スリランカ文学の黄金時代とされるこの時期の注目すべき作品である。最初の現代小説であるサイモン・デ・シルヴァの『ミーナー』は1905年に登場し、その後いくつかの革命的な文学作品が続いた。『マドル・ドゥーヴァ』の著者であるマーティン・ウィクラマシンハは、スリランカ文学の象徴的人物と見なされている。

音楽・舞踊:スリランカの音楽と舞踊は、宗教儀礼や祭りと深く結びついている。伝統音楽には、コラム、ソカリ、ナーダガムといった演劇の伴奏音楽がある。伝統楽器には、ベラ(太鼓)、タンマッタマ、ダウラ、ラバンなどがある。最初の音楽アルバム『ヌルティ』は1903年に録音され、ラジオ・セイロンを通じてリリースされた。マハガマ・セカラやアナンダ・サマラクーンのような作詞家、そしてW・D・アマラデーヴァ、ヴィクター・ラトナーヤカ、ナンダ・マリーニ、クラレンス・ウィジェワルデナのような音楽家たちが、スリランカ音楽の発展に大きく貢献してきた。バイラ音楽は、カフィール人またはアフリカ系シンハラ人コミュニティの間で生まれた。

スリランカの古典舞踊には主に3つの様式がある。キャンディアンダンス、ローカントリーダンス、サバラガムワダンスである。中でもキャンディアンダンスが最も有名で洗練されており、ヴェスダンス、ナイヤンディダンス、ウデッキダンス、パンテルダンス、18のヴァンナムという5つのサブカテゴリから成る。男性ダンサーは精巧な頭飾りを着用し、ゲタ・ベラヤと呼ばれる太鼓がリズムを刻む。

演劇:19世紀にムンバイのパールシー演劇一座が、ヨーロッパとインドの演劇様式を融合させた「ヌルティ」をコロンボの観客に紹介したことで、スリランカに演劇がもたらされた。スリランカの演劇の黄金時代は、1956年にエディリヴィーラ・サラッチャンドラが書いた戯曲『マナメ』の上演と共に始まった。これに続いて、『シンハバーフ』、『パバーワティー』、『マハーサーラ』、『ムードゥ・プットゥ』、『スバ・サハ・ヤサ』といった一連の人気戯曲が生まれた。

映画:1947年にチトラ・カラ・ムービートーンのS・M・ナヤガムが製作した映画『カダウヌ・ポロンドゥワ』(破られた約束)がスリランカ映画の到来を告げた。『ランムトゥ・ドゥワ』(宝島)は、映画が白黒からカラーへと移行する画期となった。近年では、家族メロドラマ、社会変革、軍とLTTEとの紛争の年月といった主題を扱った映画が登場している。スリランカ映画のスタイルはボリウッド映画に似ている。1979年、映画の観客動員数は過去最高に達したが、それ以降は着実に減少している。影響力のある映画監督としては、数々の映画を監督し世界的な評価を得たレスター・ジェームズ・ピーリスがおり、代表作には『レーカーワ』(運命の線、1956年)、『ガンペラリア』(変わりゆく村、1964年)、『ニダーナヤ』(宝物、1970年)、『ゴル・ハダワタ』(冷たい心、1968年)などがある。

これらの芸術分野は、スリランカの豊かな文化遺産を形成し、国民のアイデンティティを表現する上で重要な役割を果たしている。

11.4. スポーツ

スリランカでは様々なスポーツが楽しまれているが、国民的スポーツはバレーボールである。しかし、圧倒的に人気が高いのはクリケットである。その他、ラグビーユニオンも広く人気があり、サッカー、ネットボール、テニスなども行われている。ボート、サーフィン、水泳、カイトサーフィン、スキューバダイビングといったウォータースポーツは、多くのスリランカ人や外国人観光客を魅了している。スリランカ古来の武術としては、チーナ・ディとアンガンポラの2つがある。

スリランカ代表クリケットチームは1990年代から大きな成功を収め、弱小国の立場から1996年3月17日に決勝でオーストラリアを破り、クリケット・ワールドカップ1996で優勝した。また、バングラデシュで開催された2014 ICCワールド・トゥエンティ20でも決勝でインドを破り優勝した。さらに、2007年と2011年のクリケット・ワールドカップ、そして2009年と2012年のICCワールド・トゥエンティ20でも準優勝している。元スリランカのオフスピン投手ムティア・ムラリタランは、『ウィズデン・クリケッターズ・アルマナック』によって史上最高のテストマッチ投手と評価されており、4人のスリランカのクリケット選手、クマール・サンガッカラ(2位)、サナス・ジャヤスリヤ(4位)、マヘラ・ジャヤワルデネ(5位)、ティラカラトネ・ディルシャン(11位)が、歴代ODI(ワンデイ・インターナショナル)得点ランカーの上位に名を連ねており、これはチーム別では2番目に良い成績である。2022年6月現在、ムティア・ムラリタランはテストクリケットで通算800ウィケットという最多記録を保持しており、これは2010年7月のインドとのテストマッチでスリランカが10ウィケット差で勝利した際に達成した偉業である。スリランカはアジアカップで1986年、1997年、2004年、2008年、2014年、2022年に優勝している。スリランカはかつて、クリケットの3つのフォーマットすべてで最高チームスコアを保持していた。同国は1996年と2011年にクリケット・ワールドカップを共同開催し、2012年にはICCワールド・トゥエンティ20を主催した。

スリランカ人はオリンピックで2つのメダルを獲得している。1つは1948年ロンドンオリンピックの男子400メートルハードルでダンカン・ホワイトが獲得した銀メダル、もう1つは2000年シドニーオリンピックの女子200メートルでスサンティカ・ジャヤシンゲが獲得した銀メダルである。1973年、ムハンマド・ラフィールは世界ビリヤード選手権で優勝し、これはスリランカ人によるキュースポーツにおける最高の偉業である。スリランカはまた、2012年、2016年、2018年にカロン世界選手権のタイトルを2度獲得しており、男子チームが優勝し、女子チームが準優勝した。スリランカ国立バドミントン選手権は1953年から2011年まで毎年開催されていた。

サッカースリランカ代表も、1995年に名誉ある南アジアゴールドカップで優勝している。

11.5. 世界遺産

スリランカには、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が6件、自然遺産が2件ある。これらはスリランカの豊かな歴史、文化、そして独特の自然環境を物語っている。

文化遺産

- 聖地アヌラーダプラ (1982年登録): 紀元前4世紀から11世紀にかけてスリランカの首都であった古代都市。広大な仏教寺院、仏塔(ダーゴバ)、貯水池などが残る。

- 古代都市ポロンナルワ (1982年登録): 11世紀から13世紀にかけての首都。アヌラーダプラに次ぐ仏教文化の中心地で、精巧な石造りの仏像群(ガル・ヴィハーラなど)や宮殿跡が見られる。

- 古代都市シーギリヤ (1982年登録): 5世紀にカッサパ1世によって建設された岩山上の宮殿遺跡。「ライオンロック」とも呼ばれ、頂上からの眺めや、岩肌に描かれた「シーギリヤ・レディ」のフレスコ画が有名。

- 聖地キャンディ (1988年登録): スリランカ最後のシンハラ王朝の都。釈迦の歯(仏歯)を祀る仏歯寺があり、仏教徒にとって重要な巡礼地。毎年夏には壮大なエサラ・ペラヘラ祭が開催される。

- ゴールの旧市街と要塞 (1988年登録): 16世紀にポルトガル人によって建設され、後にオランダ人によって拡張された要塞都市。ヨーロッパの植民地時代の面影を色濃く残す街並みが特徴。

- ダンブッラの黄金寺院 (1991年登録): 紀元前1世紀に遡る石窟寺院群。5つの石窟内に、150体以上の仏像や、仏教説話を描いた壁画が保存されている。

自然遺産

- シンハラジャ森林保護区 (1988年登録): スリランカ南西部に残る最後の原生的な熱帯雨林の一つ。多くの固有種を含む豊かな生物多様性を誇る。

- スリランカの中央高地 (2010年登録): ホートン・プレーンズ国立公園、ナックルズ保護森林、ピーク・ウィルダーネス保護区(アダムスピークを含む)の3つの地域から構成される。標高2500 m以上に達する山岳地帯で、独特の生態系と景観を持つ。

これらの世界遺産は、スリランカの観光において重要な役割を果たしており、国内外から多くの観光客が訪れる。

12. 人権及びメディア

スリランカの憲法は、国連によって批准された人権を公式に保障している。しかし、アムネスティ・インターナショナル、フリーダム・フロム・トーチャー、ヒューマン・ライツ・ウォッチといった複数の団体、さらにはイギリス政府やアメリカ合衆国国務省は、スリランカにおける人権侵害を批判してきた。スリランカ政府とLTTE双方が人権侵害で告発されている。国連事務総長の諮問委員会による報告書は、内戦の最終段階におけるLTTEとスリランカ政府双方の戦争犯罪を告発した。

スリランカ放送協会(旧ラジオ・セイロン)は、アジアで最も歴史の長いラジオ局であり、1923年にヨーロッパで放送が始まってからわずか3年後にエドワード・ハーパーによって設立された。同局はシンハラ語、タミル語、英語、ヒンディー語でサービスを放送している。1980年代以降、多くの民間ラジオ局も導入された。テレビ放送は1979年にインディペンデント・テレビジョン・ネットワークが開始されたときに導入された。当初、すべてのテレビ局は国営であったが、1992年に民間テレビネットワークが放送を開始した。

2020年現在、192紙の新聞(シンハラ語122紙、タミル語24紙、英語43紙、多言語3紙)が発行され、25のテレビ局と58のラジオ局が運営されている。近年、スリランカにおける報道の自由は、メディア自由団体によって、民主主義国の中で最も劣悪な状態にあるとされている。政府高官による新聞編集者への虐待疑惑は、その編集者の前任者であるラサンタ・ウィクラマトゥンゲ(政府批判者であり、死後に発表された記事で自身の死を予見していた)の未解決殺人事件のため、国際的に悪評を得た。

汚職はスリランカにおいて依然として問題であり、汚職に立ち向かう人々に対する保護はほとんどない。135年の歴史を持つスリランカ刑法第365条は、同性愛行為を犯罪とし、最高10年の懲役刑を科している。

国連人権理事会は、1980年にワーキンググループが発足して以来、スリランカの治安部隊による拘留後に行方不明になった12,000人以上の名前が特定された個人を記録しており、これは世界で2番目に多い数字である。スリランカ政府は、これらのうち6,445人が死亡したことを確認した。人権侵害の申し立ては、民族紛争の終結と共に終わってはいない。

国連人権高等弁務官のナバネセム・ピレイは2013年5月にスリランカを訪問した。訪問後、彼女は「(スリランカでは)戦争は終わったかもしれないが、その間に民主主義は損なわれ、法の支配は侵食された」と述べた。ピレイは、軍の民間生活への関与の増大や軍による土地収奪の報告について語った。彼女はまた、スリランカ滞在中、どこへでも行くことを許可されたが、彼女に会いに来たスリランカ人が治安部隊によって嫌がらせや脅迫を受けたと述べた。

2012年、イギリスの慈善団体フリーダム・フロム・トーチャーは、同団体が提供する臨床治療やその他のサービスのために、スリランカから233件の拷問生存者の照会を受けたと報告した。同年、同団体は『沈黙の中から』を発表し、スリランカにおける拷問の証拠を記録し、2009年の内戦終結後もその慣行が長く続いていることを示した。2020年7月29日、ヒューマン・ライツ・ウォッチは、スリランカ政府が政府批判を抑圧するために弁護士、人権擁護家、ジャーナリストを標的にしていると述べた。