1. 国名

モルディブの公式な国名は、ディベヒ語でދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާディヴェヒ・ラーッジェーゲ・ジュムフーリーヤーディベヒ語であり、共和国を意味する「ジュムフーリーヤー」を含む。通称はދިވެހިރާއްޖެディヴェヒ・ラーッジェディベヒ語である。「ディヴェヒ」は「島民」を意味し、「ラーッジェ」は「王国」または「領域」を意味する。したがって、「ディヴェヒ・ラーッジェ」は「島民の王国」といった意味合いを持つ。

英語での公式名称はRepublic of Maldives英語、通称はMaldives英語である。「Maldives」という名称の語源についてはいくつかの説がある。有力な説の一つは、サンスクリットで「花輪」を意味するमालाマーラーサンスクリットと「島」を意味するद्वीपドヴィーパサンスクリットを組み合わせたमालाद्वीपマーラードヴィーパサンスクリット(「島々の花輪」)に由来するというものである。これは、モルディブの多数の環礁が連なって見える様子を花輪に例えたものとされる。シンハラ語ではමාල දිවයිނマーラ・ディヴァイナシンハラ語(「首飾りの島々」)となる。タミル語ではமாலைத்தீவுマーライッティーヴタミル語(「島々の花輪」)と訳せる。

歴史的には、伝説によれば最初の入植者は「ディヴェス」として知られる人々であり、最初の王国は「ディーヴァ・マーリ」と呼ばれた。紀元前3世紀の使節訪問時には「ディーヴァ・マハル」として知られていた。1100年から1166年頃には「ディーヴァ・クダ」とも呼ばれ、アル・ビールーニーは当時モルディブの一部であったラッカディブ諸島を「ディーヴァ・カンバル」と呼んだ。

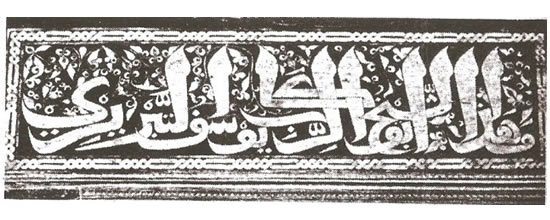

中世のイスラム世界の旅行家、例えばイブン・バットゥータは、これらの島々をمحل ديبيةマハル・ディービーヤートアラビア語と呼んだ。これはアラビア語で「宮殿」を意味するمحلマハルアラビア語に由来し、彼がマレの名前を解釈したものであろう。この名称は現在、モルディブの国章の巻物にも記されている。古典的なペルシャ語・アラビア語での名称はDibajatディバジャートアラビア語である。

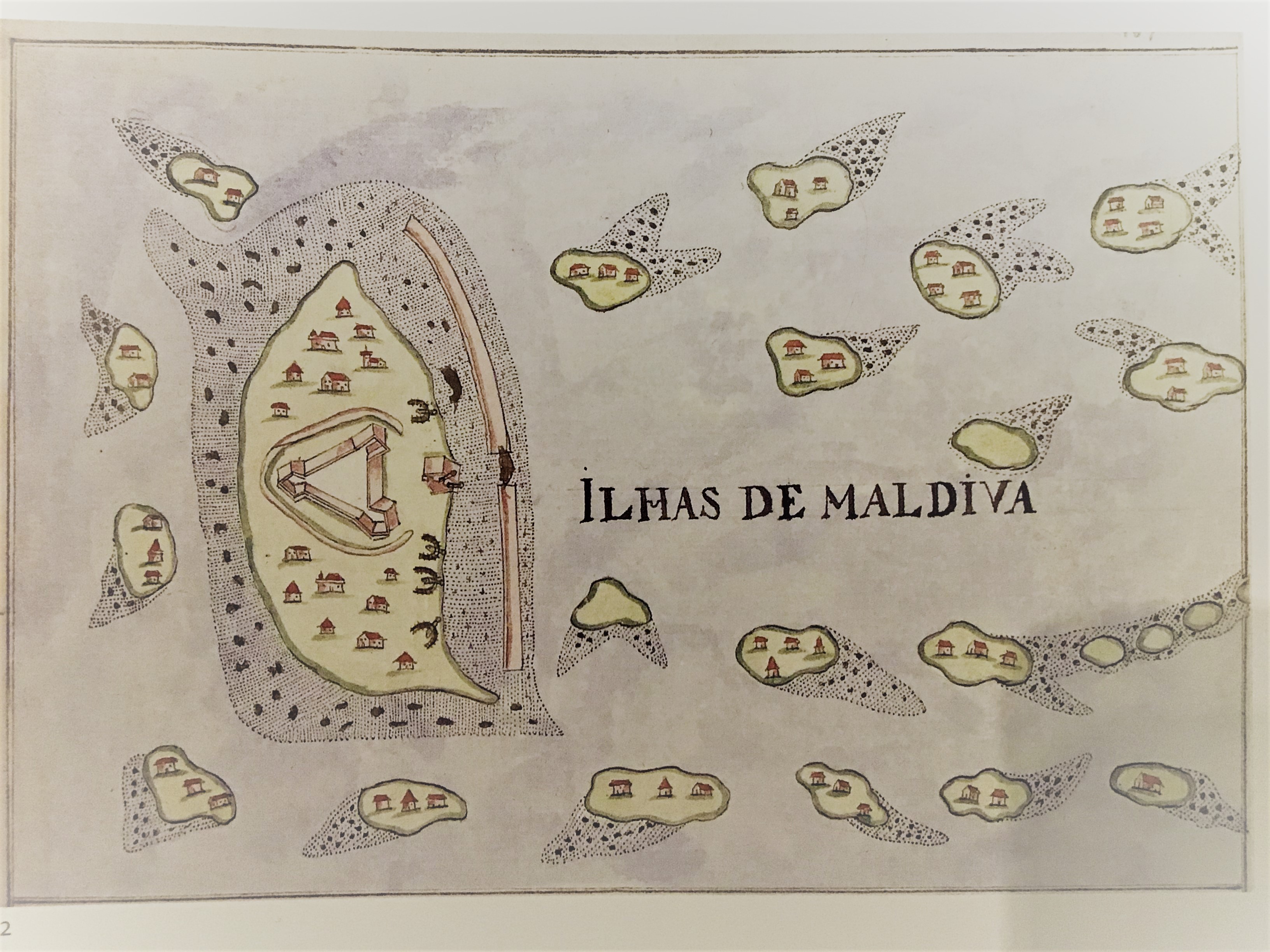

オランダ人はこれらの島々をMaldivische Eilandenマルディヴィッシェ・エイランデンオランダ語と呼び、イギリス人は現地の名称を英語化して初めは「Maldive Islands」、後に「Maldives」とした。ガルシア・デ・オルタは1563年の著書で、現地の人々は「Nalediva」と呼ぶと記し、マラバル語で「nale」は4、「diva」は島を意味し、「4つの島」を指すとしているが、これは通説ではない。

このように多様な呼称があるが、現在国際的に最も一般的に使用されているのは「Maldives」である。

2. 歴史

モルディブの歴史は、古代の初期定住から始まり、仏教文化の繁栄、イスラム教への改宗とスルタン国の成立、ヨーロッパ列強による植民地時代、そして独立と共和国樹立を経て、21世紀の民主化への努力と現代的課題へと至る、複雑で多層的な変遷を辿ってきた。

2.1. 古代史及び初期定住

モルディブ諸島への最初の定住は、紀元前6世紀から5世紀頃に遡ると考えられている。歴史的証拠や伝説によれば、この国は2500年以上の歴史を持つ。最初の移住者は、紀元前500年頃にスリランカに到達し定住したグジャラート人であった可能性が指摘されており、インド北部からの文化的影響は造船技術や銀貨などに見られる。『マハーワンサ』(紀元前300年頃)には、スリランカからモルディブへ移住した人々の記録がある。また、モルディブからコウリ貝が産出されたと仮定すれば、インダス文明期(紀元前3300年~1300年)にも人々が居住していた可能性がある。いくつかの遺物は、イスラム教伝来以前にヒンドゥー教が存在したことを示している。

17世紀にアラビア語で書かれた『ミーヅー島の古代遺跡について』(كتاب في آثار ميذو القديمةキターブ・フィー・アーサール・ミードゥー・アル=カーディマアラビア語)によれば、モルディブの最初の定住者は「ディヴェス人」として知られる人々で、インドのカリバンガから来たとされる。彼らの到来時期は不明だが、アショーカ王の治世(紀元前269年~232年)より前であった。この記述は南アジアの歴史記録や、モルディブの銅板文書「ローマファーヌ」の内容とよく一致している。

モルディブの古代史は、銅板、サンゴの遺物に刻まれた古代文字、伝統、言語、そしてモルディブ人の多様な民族性を通して語られる。「マーパナンサ」と呼ばれる、太陽王朝の最初の王たちの歴史を記録した銅板は、かなり早い時期に失われた。4世紀のアンミアヌス・マルケリヌスの記述には、ディヴィ国からの使節団がローマ皇帝ユリアヌスに贈り物をしたとあり、この「ディヴィ」という名は最初の定住者とされる「ディヴェス人」と非常によく似ている。

最初のモルディブ人は考古学的な遺物を残していない。彼らの建物はおそらく木材、ヤシの葉、その他の腐敗しやすい材料で作られており、熱帯気候の塩分と風雨の中で急速に朽ち果てたであろう。また、首長や指導者たちは精巧な石造りの宮殿に住んでおらず、彼らの宗教も大きな寺院や施設の建設を必要としなかった。

モルディブの口承、言語、文化的伝統の比較研究は、最初の定住者が隣接するインド亜大陸の南岸からの人々であったことを裏付けている。これには、首都マレの設立や王政に関する古代の伝説や地元の民間伝承で言及されるギラヴァル人も含まれる。

ドラヴィダ人と北インド文化の強力な基層がモルディブ社会に存続しており、言語には明確なエル語の基層が見られ、これは地名、親族名称、詩、舞踊、宗教的信仰にも現れている。北インドの制度は、スリランカから来た初期のシンハラ人によってもたらされた。マラバール地方やパーンディヤ朝の海洋文化は、タミル人やマラバール人による島の定住につながった。

2.2. 仏教時代

モルディブの歴史において、1400年間に及ぶ仏教時代は、多くの歴史書では簡潔に触れられるに過ぎないものの、基礎的な重要性を持っている。この期間に、今日まで続くモルディブの文化が発展し、開花した。ディベヒ語、初期のモルディブ文字、建築、統治機関、慣習、マナーは、モルディブが仏教王国であった時代に起源を持つ。

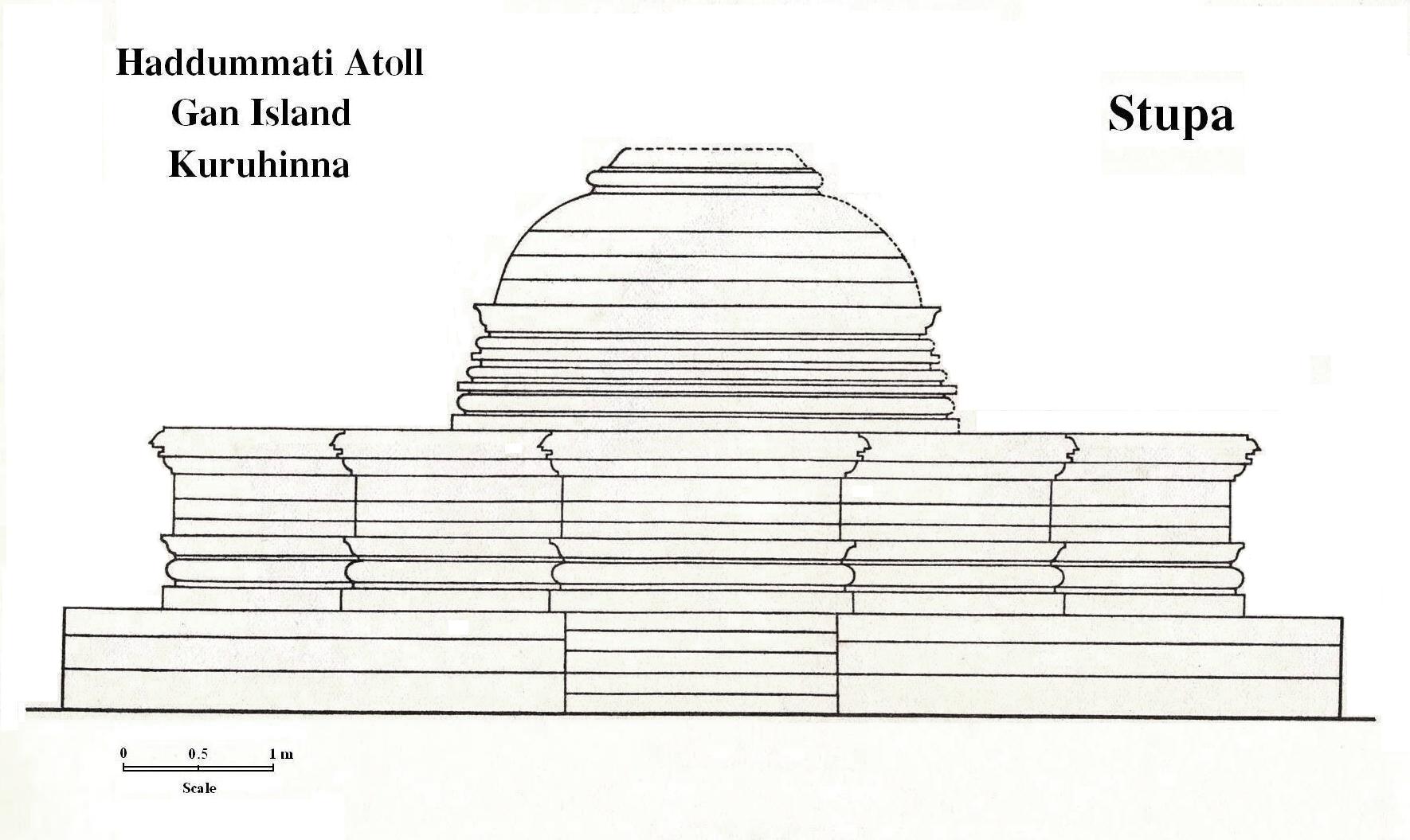

仏教は、おそらく紀元前3世紀、アショーカ王の拡大期にモルディブに伝播し、12世紀までモルディブの人々の主要な宗教となった。カーシドゥ島(カーフ環礁)にある古代仏教僧院の考古学的証拠は、僧院の仏塔やその他の建造物の基礎から発掘された貝殻堆積物の放射性炭素年代測定に基づき、西暦205年から560年の間のものとされている。古代モルディブの王たちは仏教を奨励し、高度に発達した彫刻や建築という形での最初のモルディブの文字や芸術的業績は、この時代に由来する。モルディブのほぼすべての考古学的遺跡は仏教の仏塔や僧院のものであり、現在までに発見されたすべての遺物は特徴的な仏教の図像を示している。仏教(およびヒンドゥー教)の寺院はマンダラの形をしていた。それらは主要な四方位に合わせて配置され、正門は東を向いていた。地元の歴史家ハッサン・アフメド・マニクは、1990年に発表した暫定リストの中で、仏教の考古学的遺跡がある島を59島数え上げている。

2.3. イスラム教の伝播とスルタン国時代

12世紀までにインド洋におけるアラブ商人の重要性が高まったことが、モルディブ最後の仏教徒の王であったドヴェミが1153年(または1193年)にイスラム教に改宗した理由の一つかもしれない。彼はスルタン・ムハンマド・アル=アーディルというイスラム名を採用し、1932年にスルタン制が選挙制になるまで続いた6つのイスラム王朝の始まりとなった。1965年までのスルタンの正式な称号は「陸と海のスルタン、1万2千の島々の主、モルディブのスルタン」であり、「殿下」の敬称が付された。

この改宗には、モロッコ出身の旅行家アブー・アル=バラカート・ユースフ・アル=バルバリーが伝統的に関わったとされる。イブン・バットゥータに語られた話によれば、あるモスクには「スルタン・アフマド・シャヌラーザはアブー・アル=バラカート・ユースフ・アル=バルバリーの手によってイスラム教を受け入れた」という碑文が刻まれていた。一部の学者は、イブン・バットゥータがモルディブの文献を誤読した可能性や、当時同様に知られていたペルシャ起源の説ではなく、このシャイフの北アフリカ、マグレブ出身説に偏っていた可能性を示唆している。

他の説では、彼はペルシャの都市タブリーズ出身であったとされる。この解釈は、より信頼性の高い地元の歴史年代記『ラーダヴァリ』や『ターリーク』にも見られ、アブー・アル=バラカート・ユースフ・アル=バルバリーは、地元ではタブリーズゲファーヌとしても知られるアブドゥル・バラカート・ユースフ・シャムス・ウッディーン・アッ=タブリーズィーであったとする。アラビア文字では、アル=バルバリーとアッ=タブリーズィーの単語は非常によく似ている。なぜなら、当時はアラビア語には見た目が同じで文脈全体でしか区別できない子音がいくつかあったからである(これはその後、発音を明確にするために文字の上または下に点を追加することで変更された)。この学者の崇拝される墓は、現在、マレの金曜モスクまたはフクル・ミスキーの向かいにあるメドゥ・ズィヤーライの敷地内にある。元々は1153年に建てられ、1658年に再建されたこのモスクは、モルディブで現存する最古のモスクの一つである。イスラム以前はジャーヒリーヤ(無明)の時代であったというイスラムの概念に従い、モルディブ人が使用する歴史書では、12世紀末のイスラム教の導入が国の歴史の礎石と見なされている。それにもかかわらず、仏教の文化的影響は残っており、1341年から1345年の間に9ヶ月間滞在し、首席判事を務め、オマル1世の王室と結婚したイブン・バットゥータが直接経験した現実である。彼は現地の政治に巻き込まれ、自由放任の島王国における彼の厳格な判決が支配者たちと軋轢を生み始めたため去った。特に、現地の女性たちが上半身裸で歩き回ること(当時のこの地域の文化様式であり、中東のイスラムの慎みの規範に違反すると見なされた)や、彼が不平を言っても地元の人々が意に介さなかったことに彼は憤慨した。

南アジアの他の地域と比較して、モルディブのイスラム教への改宗は比較的遅かった。モルディブはさらに500年間仏教王国であり続けた。アラビア語が(ペルシャ語やウルドゥー語の代わりに)行政の主要言語となり、マーリク法学派が導入され、いずれもアラブ世界の中心部との直接的な接触を示唆している。

中東の船乗りたちは10世紀にインド洋の交易ルートを掌握し始め、モルディブをバスラから東南アジアへ航海する商人にとって最初の寄港地として重要な結節点と見なした。交易は主にコウリ貝(アジア全域および東アフリカ沿岸の一部で通貨として広く使用された)とコイア繊維(ココナッツの殻の繊維)であった。コウリ貝が法定通貨として使用されていたベンガル・スルターン朝は、モルディブの主要な貿易相手国の一つであった。ベンガル・モルディブ間のコウリ貝交易は、歴史上最大の貝貨交易ネットワークであった。モルディブのもう一つの重要な産物は、乾燥したココナッツの殻の繊維であるコイアで、海水に強い性質を持っていた。これはインド洋を行き交うダウ船を縫い合わせ、艤装するために使われ、シンド、中国、イエメン、ペルシア湾に輸出された。

2.4. 植民地時代及び保護領

1558年、ポルトガルはモルディブに小規模な守備隊とViadorヴィアドールポルトガル語(監督官、ディベヒ語ではވިޔަޒޯރުヴィヤゾールディベヒ語)を置く商館を設立し、ゴアの主要植民地から管理した。ポルトガルが死の脅威をもってキリスト教を強制的に押し付けようとしたことは、ムハンマド・タクルファーヌ・アル=アウザムとその2人の兄弟、そしてドゥヴァーファル・ダンダヘレに率いられた地元の反乱を引き起こし、15年後にポルトガル勢力をモルディブから駆逐した。この出来事は現在、カウミー・ドゥヴァス(文字通り「国民の日」)として記念されており、イスラム暦の第3月であるラビー・ウル=アウワル月の1日に祝われる。

17世紀半ばには、セイロン島でポルトガルに代わって覇権を握ったオランダが、現地の問題に直接関与することなくモルディブの事柄に対する覇権を確立した。現地の統治は、何世紀にもわたるイスラムの慣習に従って行われた。

イギリスは1796年にオランダをセイロンから追放し、モルディブをイギリスの保護領とした。モルディブのイギリス保護領としての地位は、1887年の協定で正式に記録され、スルタンのムハンマド・ムイヌッディーン2世は、モルディブの対外関係と防衛に対するイギリスの影響力を受け入れる一方、国内統治はイスラムの伝統的な制度によって規制され続けることと引き換えに、毎年の貢納を行うことになった。島々の地位は、ザンジバルや休戦オマーンなど、インド洋地域の他のイギリス保護領と同様であった。

イギリス時代、スルタンの権力は首相によって奪われ、イギリスの総督は無力なスルタンと取引を続けなければならず、これを遺憾としていた。その結果、イギリスは立憲君主制の発展を奨励し、1932年に最初の憲法が公布された。しかし、この新しい取り決めはスルタンにも首相にも有利ではなく、むしろイギリスで教育を受けた若い改革派に有利であった。その結果、怒った暴徒が憲法に反対して扇動され、憲法は公然と破り捨てられた。

モルディブは1953年までイギリスの王室保護領であり続けたが、この年にスルタン制が一時停止され、モハメド・アミン・ディディの短命な大統領制の下で第一次共和国が宣言された。1940年代に首相を務めていた間、ディディは魚の輸出産業を国有化した。大統領として、彼は教育制度の改革者であり、女性の権利の擁護者として記憶されている。マレの保守派は彼の政府を追放し、食糧不足をめぐる暴動の最中、ディディは暴徒に殴られ、近くの島で死亡した。

1950年代初頭から、モルディブの政治史は主に島々におけるイギリス軍の駐留に影響された。1954年、スルタン制の復活は過去の支配を永続させた。2年後、イギリスは最南端のアッドゥ環礁にある戦時中のガン空軍基地を再建する許可を得て、数百人の地元住民を雇用した。しかし、1957年、新首相のイブラヒム・ナシルは協定の見直しを要求した。ナシルは1959年、ガン島におけるイギリスの駐留から経済的に恩恵を受けていた最南端の3つの環礁における地方分離主義運動によって挑戦された。このグループはモルディブ政府との関係を断ち切り、アブドゥラ・アフィーフを大統領とし、ヒタドゥ島を首都とする独立国家、スヴァディヴァ連合共和国を結成した。1年後、ナシルがマレから政府警察を乗せた砲艦を派遣した後、スヴァディヴァ共和国は解体され、アブドゥラ・アフィーフは亡命した。一方、1960年、モルディブはイギリスに対し、1960年から1965年にかけてモルディブの経済発展のために75万ポンドを支払うことを条件に、ガン島とヒタドゥ島の施設を30年間使用し続けることを許可した。この基地は、より広範なイギリスの「スエズ以東」からの恒久駐留軍撤退の一環として、1976年に閉鎖された。

2.5. 独立と共和国樹立

イギリスがアジアにおける植民地支配を維持することがますます困難になり、自由を求める先住民に植民地を失いつつあったとき、1965年7月26日、スルタンを代表してイブラヒム・ナシル・ランナバンデリ・キレゲファン首相が、イギリス政府を代表してモルディブ諸島駐在イギリス大使予定者のサー・マイケル・ウォーカーが協定に署名し、モルディブの防衛と外交に関するイギリスの権限が正式に終了した。こうして島々は独立を達成し、式典はコロンボのイギリス高等弁務官邸で行われた。その後、スルタン制は、独立時に自らを国王と宣言したムハンマド・ファリド・ディディの下でさらに3年間続いた。

1967年11月15日、モルディブが立憲君主制を継続するか共和国になるかを決定するための議会投票が行われた。議会の44人の議員のうち、40人が共和国を支持して投票した。1968年3月15日、この問題に関する国民投票が行われ、参加者の93.34%が共和国樹立を支持して投票した。共和国は1968年11月11日に宣言され、853年間続いた君主制は終焉を迎え、イブラヒム・ナシルの大統領制による共和国に取って代わられた。国王は実権をほとんど持っていなかったため、これは表面的な変更と見なされ、政府構造の変更はほとんど必要なかった。

観光業は1970年代初頭に群島で発展し始めた。モルディブで最初のリゾートはクルンバ・モルディブで、1972年10月3日に最初のゲストを迎えた。最初の正確な国勢調査は1977年12月に行われ、モルディブには142,832人が居住していることが示された。

1970年代のナシル派と他の政治家との間の政治的内紛は、1975年に選出された首相アハメド・ザキの逮捕と遠隔の環礁への追放につながった。ガン島のイギリス飛行場の閉鎖と、重要な輸出品であった干し魚市場の崩壊に続いて経済は衰退した。政権への支持が揺らぐ中、ナシルは1978年に国庫から数百万ドルを持ってシンガポールへ逃亡した。

マウムーン・アブドル・ガユームは1978年に30年間の大統領職を開始し、無投票で6回連続の選挙に勝利した。彼の選出は、マウムーンが貧しい島々の開発を優先したことから、政治的安定と経済発展の時代をもたらすと見なされた。観光業が繁栄し、海外との接触が増加して開発が促進された。しかし、マウムーンの支配は物議を醸し、一部の批判者は、マウムーンは自由を制限し、政治的えこひいきを行うことで反対意見を抑圧した独裁者であると述べた。

ナシル支持者と財界による一連のクーデター未遂(1980年、1983年、1988年)は、政府転覆を試みたが成功しなかった。最初の2回の試みはほとんど成功しなかったが、1988年のクーデター未遂事件には、タミル・イーラム人民解放機構(PLOTE)の約80人の傭兵部隊が関与し、空港を占拠し、マウムーンを家から家へと逃亡させたが、マレに空輸された1,600人のインド軍の介入により秩序が回復された。

1988年11月のクーデターは、実業家のイブラヒム・ルトフィと、モルディブの元ファーストレディであるファズナ・アハメドの父であるシッカ・アハメド・イスマイル・マニクが首謀した。攻撃者たちは当時のモルディブ国家安全保障サービスによって打ち破られた。1988年11月3日の夜、インド空軍はアグラから落下傘大隊を空輸し、2000 km以上離れたモルディブへ飛行させた。インド軍がモルディブに到着するまでに、傭兵部隊は既にハイジャックされた船MVプログレス・ライトでマレを出発していた。インドの空挺兵はフルレ島に上陸し、飛行場を確保し、数時間以内にマレの政府支配を回復した。「サボテン作戦」と名付けられたこの短い作戦には、貨物船MVプログレス・ライトの拿捕と人質および乗組員の救助を支援したインド海軍も関与した。

2.6. 21世紀

モルディブは、2004年12月26日の津波(2004年インド洋地震による)で壊滅的な被害を受けた。浸水を免れたと報告されたのはわずか9島で、57島が重要なインフラに深刻な被害を受け、14島が完全に避難を余儀なくされ、6島が破壊された。さらに21のリゾート島が津波被害により閉鎖を余儀なくされた。総被害額は4億米ドル以上、GDPの約62%と推定された。津波でモルディブ人102人と外国人6人が死亡したと報告されている。低地の島々への波の破壊的な影響は、波が高さを増す可能性のある大陸棚や陸塊がなかったという事実によって軽減された。最も高い波は高さ4.3 m (14 ft)と報告された。

マウムーン政権後期には、モルディブで独立した政治運動が出現し、当時の与党ディベヒ人民党(DRP)に挑戦し、民主的改革を要求した。反体制派のジャーナリストで活動家のモハメド・ナシードは2003年にモルディブ民主党(MDP)を設立し、マウムーンに段階的な政治改革を認めるよう圧力をかけた。2008年、新憲法が承認され、初の直接大統領選挙が行われ、ナシードが決選投票で勝利した。彼の政権は、前政権が残した巨額の債務、2004年の津波後の景気後退、現地通貨(ルフィヤ)の過剰印刷による過剰支出、失業、汚職、薬物使用の増加など、多くの課題に直面した。国内で初めて物品税が課され、多くの物品やサービスに対する輸入関税が引き下げられた。65歳以上の高齢者、ひとり親、特別な支援が必要な人々には、国民皆保険(アーサンダ)と社会福祉給付金が支給された。

2011年後半、イスラム教保護を名目とした野党のキャンペーンに続き、社会的・政治的混乱が拡大した。ナシードは2012年2月、多数の警察と軍隊が反乱を起こした後、物議を醸す形で辞任した。ナシードの副大統領であったモハメド・ワヒード・ハサンが大統領に就任した。ナシードは後に逮捕され、テロリズムで有罪となり、13年の刑を宣告された。この裁判は欠陥があり政治的であると広く見なされた。国連恣意的拘禁作業部会はナシードの即時釈放を求めた。

2013年後半の選挙は非常に接戦となった。元大統領ナシードが第1回投票で最多票を獲得したが、国際選挙監視団の肯定的な評価にもかかわらず、最高裁判所はこれを無効とした。再投票で、前大統領マウムーンの異母弟であるアブドゥラ・ヤミーンが大統領に就任した。ヤミーンは2015年後半に暗殺未遂事件を生き延びた。副大統領モハメド・ジャミール・アハメドは、野党と共謀し暴動を計画した疑いで、国民議会からの不信任決議により解任された。副大統領アフメド・アディーブは後に「公序良俗違反」で17人の支持者と共に逮捕され、政府は彼の共犯者に対するより広範な取り締まりを開始した。計画されていた反政府集会に先立ち非常事態宣言が発令され、国民議会はアディーブの解任を加速させた。

2018年の選挙では、イブラヒム・モハメド・ソリが最多票を獲得し、2018年11月にモルディブの新大統領に就任した。アディーブは、テロリズムと汚職の容疑での有罪判決が覆された後、2019年7月にマレの裁判所によって釈放されたが、検察が汚職と資金洗浄事件で上訴した後、渡航禁止下に置かれた。アディーブはタグボートでインドに亡命を求めて逃亡した。インド沿岸警備隊がタグボートを国際海上境界線(IMBL)まで護衛し、その後彼はモルディブ沿岸警備隊の船に「移送」され、当局が彼を拘束したと理解されている。

元大統領アブドゥラ・ヤミーンは、2019年11月に資金洗浄で5年の禁固刑を宣告された。高等裁判所は2021年1月にこの禁固刑を支持した。しかし、最高裁判所は2021年11月にヤミーンの有罪判決を覆した。

2023年の選挙では、人民国民会議(PNC)の候補者モハメド・ムイズが決選投票で現職大統領イブラヒム・ソリを54%の得票率で破り勝利した。2023年10月17日、モハメド・ムイズはモルディブ共和国第8代大統領に就任した。モハメド・ムイズは親中派と広く見なされており、インドとの関係悪化を意味する。2024年、元大統領アブドゥラ・ヤミーン・アブドゥル・ガユームは11年の有罪判決から解放され、高等裁判所は新たな裁判を命じた。

3. 地理

モルディブの地理は、インド洋に浮かぶ多数の環礁とサンゴ島からなる独特の景観、熱帯モンスーン気候、そして地球温暖化による海面上昇という深刻な環境問題によって特徴づけられる。

3.1. 地形と島々

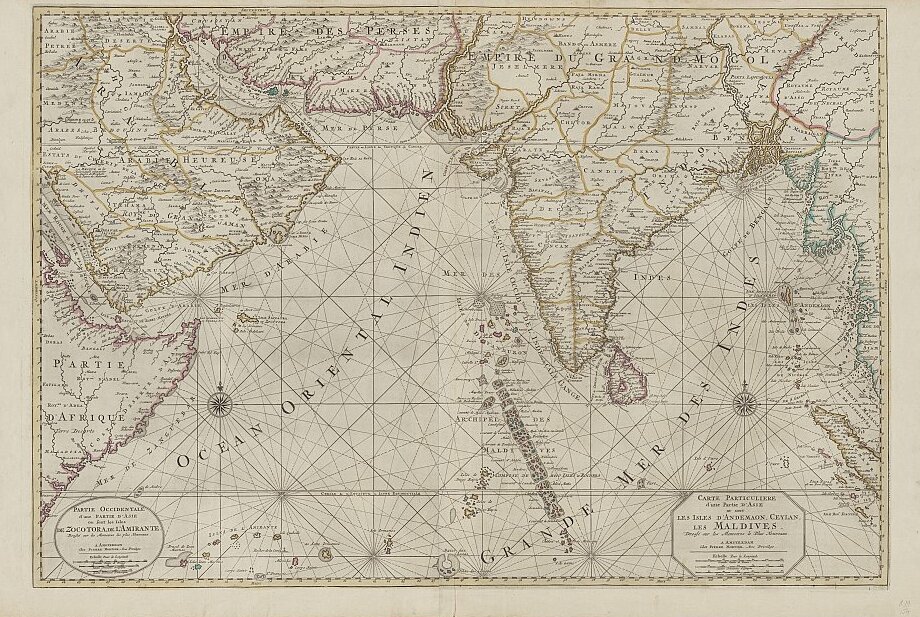

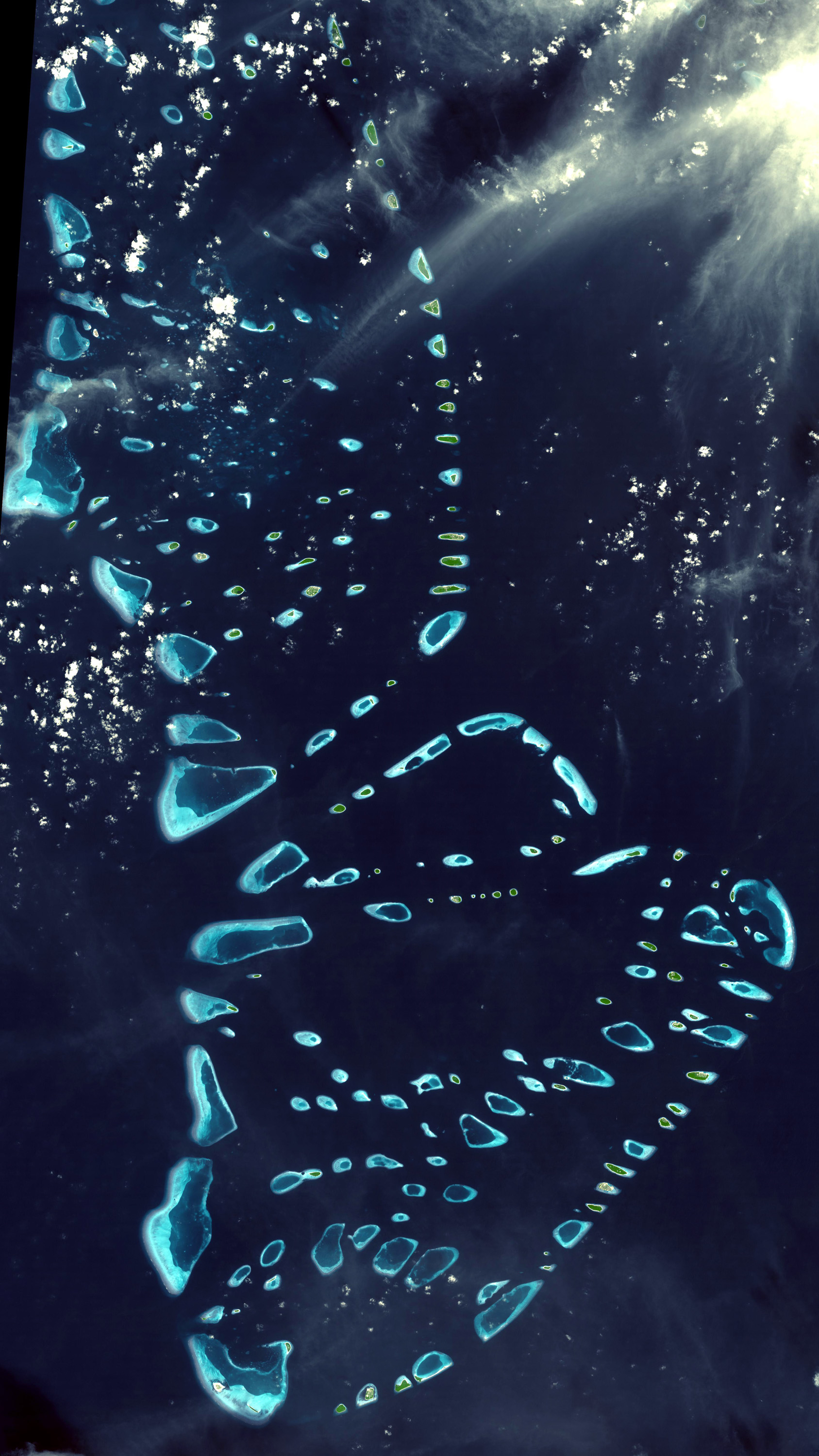

モルディブは、南北約871 km、東西約130 kmにわたり、約9.00 万 km2の海域に広がる1,192のサンゴ島から構成され、これらは26の環礁に二重の鎖状にグループ化されている。しかし、陸地面積はわずか298 km2であり、世界で最も地理的に分散した国の一つである。これらの島々は、南緯1度から北緯8度、東経72度から東経74度の間に位置している。環礁は生きたサンゴ礁と砂州からなり、インド洋の深海から急峻に隆起し南北に走る長さ960 kmの海嶺の上に位置している。

この自然のサンゴ礁の防壁の南端近くにのみ、モルディブの領海を通ってインド洋の一方から他方へ安全に航行できる2つの開けた水路が存在する。行政目的のため、モルディブ政府はこれらの環礁を21の行政区画に編成している。モルディブ最大の島はガン島であり、ラーム環礁またはハドゥンマティ・モルディブに属する。アッドゥ環礁では、最西端の島々がサンゴ礁上の道路(総称してリンク・ロードと呼ばれる)で接続されており、道路の総延長は14 kmである。

3.2. 気候

モルディブはケッペンの気候区分において熱帯モンスーン気候(Am)に属し、北に位置する南アジアの広大な陸塊の影響を受ける。モルディブは世界で最も標高が低い国であるため、気温は常に高く、しばしば湿度も高い。この陸塊の存在は、陸と水の温度差による加熱を引き起こす。これらの要因が、インド洋からの湿潤な空気の流れを南アジアへと引き起こし、南西モンスーンをもたらす。モルディブの天候は主に2つの季節に支配される。冬の北東モンスーンに伴う乾季と、強風と嵐をもたらす南西モンスーンに伴う雨季である。

乾燥した北東モンスーンから湿潤な南西モンスーンへの移行は4月から5月にかけて起こる。この期間、南西の風が南西モンスーンの形成に寄与し、モンスーンは6月初旬にモルディブに到達し、11月末まで続く。しかし、モルディブの気象パターンは常に南アジアのモンスーンパターンと一致するわけではない。年間降水量は北部で平均254 cm、南部で381 cmである。

モンスーンの影響は、赤道反流の影響をより受ける南部よりも北部のほうが大きい。

年平均最高気温は31.5 °C、年平均最低気温は26.4 °Cである。

| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 平均最高気温 (°C) | 30.3 | 30.7 | 31.4 | 31.6 | 31.2 | 30.6 | 30.5 | 30.4 | 30.2 | 30.2 | 30.1 | 30.1 | 30.6 |

| 日平均気温 (°C) | 28.0 | 28.3 | 28.9 | 29.2 | 28.8 | 28.3 | 28.2 | 28.0 | 27.8 | 27.8 | 27.7 | 27.8 | 28.2 |

| 平均最低気温 (°C) | 25.7 | 25.9 | 26.4 | 26.8 | 26.3 | 26.0 | 25.8 | 25.5 | 25.3 | 25.4 | 25.2 | 25.4 | 25.8 |

| 降水量 (mm) | 114.2 | 38.1 | 73.9 | 122.5 | 218.9 | 167.3 | 149.9 | 175.5 | 199.0 | 194.2 | 231.1 | 216.8 | 1901.4 |

| 平均降水日数 (≥ 1.0 mm) | 6 | 3 | 5 | 9 | 15 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 13 | 12 | 131 |

| 平均月間日照時間 | 248.4 | 257.8 | 279.6 | 246.8 | 223.2 | 202.3 | 226.6 | 211.5 | 200.4 | 234.8 | 226.1 | 220.7 | 2778.2 |

| 平均相対湿度 (%) | 78.0 | 77.0 | 76.9 | 78.1 | 80.8 | 80.7 | 79.1 | 80.5 | 81.0 | 81.7 | 82.2 | 80.9 | 79.7 |

3.3. 海面上昇と環境問題

モルディブは国土の平均海抜がわずか1.5 mであり、最も高い地点でも2.4 mしかないため、地球温暖化による海面上昇の脅威に最も脆弱な国の一つである。1988年、モルディブ当局は、今後30年以内に海面上昇によってこのインド洋の国が「完全に水没する」と主張した。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の2007年の報告書では、2100年までに海面が最大59 cm上昇すると予測されており、これは共和国の200の有人島のほとんどが放棄されなければならなくなる可能性を意味する。サウサンプトン大学の研究者によれば、モルディブは人口比で見て、気候変動による洪水で3番目に危険にさらされている島国である。

2008年、当時のナシード大統領は、地球温暖化と海面上昇による国土水没の可能性を懸念し、インド、スリランカ、オーストラリアに新たな土地を購入する計画を発表した。土地の購入は観光収入から生み出される基金で行われる予定だった。大統領は「我々はモルディブを離れたくはないが、何十年もテントで暮らす気候難民にもなりたくない」と意図を説明した。

2009年の国際気候変動会議で、ナシード大統領は「化石燃料の使用をやめることは、我々にとって正しいことであるだけでなく、経済的自己利益にもかなう...先駆的な国々は、予測不可能な外国の石油価格から自らを解放し、未来の新たなグリーン経済を活用し、世界の舞台でより大きな政治的影響力を持つ道徳的地位を高めるだろう」と述べた。また、2009年には気候変動の脅威に対する意識を高めるため、「世界初の水中閣議」を開催した。

2020年、プリマス大学によるモルディブとマーシャル諸島を対象とした3年間の研究では、潮の満ち引きが堆積物を動かして標高を高くする形態学的応答が見られ、これにより低地の島々が海面上昇に適応し、居住可能であり続ける可能性があることが示唆された。しかし、この研究はまた、防潮堤のような沿岸構造物が島の海面上昇への適応能力を損ない、そのような構造物を持つ島にとっては水没が避けられない結果であるとも報告している。

海面上昇以外の環境問題としては、不適切な廃棄物処理と砂の盗掘がある。モルディブの島々は比較的きれいに保たれているが、ほとんどの廃棄物処理場はしばしば基準を満たしていない。マレや近隣のリゾートからの廃棄物の大部分は、首都と周辺の島々を悩ませていた廃棄物管理問題を解決するために90年代初頭に埋め立てられたラグーンの上に作られた工業島であるティラフシ島で処理されている。

モルディブでは、気候変動・環境・エネルギー省および環境保護庁(EPA)によって31の保護地域が管理されている。

3.4. 海洋生態系

モルディブは、深海、浅い沿岸、サンゴ礁生態系、縁取りマングローブ、湿地、陸地など、多様な生息環境を有している。サンゴ礁を形成するサンゴは187種存在する。このインド洋の海域だけでも、1,100種の魚類、5種のウミガメ、21種のクジラとイルカ、400種の軟体動物、83種の棘皮動物が生息している。この海域にはまた、120種のカイアシ類、15種の端脚類、そして145種以上のカニ、48種のエビなど、いくつかの甲殻類も生息している。

代表的な海洋生物には、フグ、タカサゴ、アジ、ミノカサゴ、アジアコショウダイ、メジロザメ、ハタ、ウナギ、フエダイ、ハタタテダイ、アカグツ、メガネモチノウオ、マダラトビエイ、フサカサゴ、イセエビ、ウミウシ、キンチャクダイ、チョウチョウウオ、イットウダイ、アカマツカサ、テンジクダイ、ニザダイ、テングハギ、モンガラカワハギ、そしてカマスなどがいる。

これらのサンゴ礁は、プランクトンからジンベイザメに至るまで、多様な海洋生態系のすみかとなっている。海綿動物は、5種が抗腫瘍性および抗がん性を示したことから重要視されている。

1998年には、エルニーニョ・南方振動現象による水温5 °Cもの上昇がサンゴの白化を引き起こし、国内のサンゴ礁の3分の2が死滅した。サンゴ礁の再生を促すため、科学者たちは水深6.1 m (20 ft)から18 m (60 ft)の場所に電化された円錐を設置し、サンゴの幼生が付着するための基質を提供した。2004年には、サンゴが再生しているのが確認された。これらの電化されたサンゴの成長は、未処理のサンゴよりも5倍速かった。

2016年にも、モルディブのサンゴ礁は深刻な白化現象に見舞われた。一部の島周辺ではサンゴの最大95%が死滅し、6ヶ月後でも移植された若いサンゴの100%が死滅した。2016年5月の表層水温は摂氏31度という過去最高を記録した。

最近の科学的研究によると、特に底生動物相において、隣接する環礁間で動物相の構成が大きく異なる可能性があることが示唆されている。漁獲圧(密漁を含む)の違いが原因である可能性がある。

3.5. 野生動物

モルディブの野生生物には、島々、サンゴ礁、および周辺の海洋の動植物が含まれる。最近の科学的研究によると、動物相は南北の勾配に従って環礁間で大きく異なり、隣接する環礁間でも重要な違いが見られた(特に海洋動物に関して)。これは漁獲圧の違い(密猟を含む)に関連している可能性がある。

モルディブの陸上生息地は、限られた土地資源に広範な開発が急速に侵入しているため、重大な脅威に直面している。かつてはめったに訪れる人がいなかった無人島も、今では手つかずの広がりがほとんどなく、絶滅の危機に瀕している。近年の集中的な開発により、固有種にとって重要な多くの自然環境が深刻な危機に瀕したり、完全に破壊されたりしている。

サンゴ礁の生息地は、土地への圧力が高まり人工島が作られたことで損傷を受けている。一部のサンゴ礁は、サンゴ礁棚の海流の変化や新しいパターンがサンゴ礁縁のサンゴの成長とその関連生物にどのように影響するかをほとんど考慮せずに瓦礫で埋め立てられた。モルディブの汽水域や泥濘地ではマングローブが繁茂している。この群島には10属14種が生息しており、その中にはこれらの島々に固有のシダ植物アクロスティクム・アウレウムも含まれる。

モルディブ周辺の海域は広範な海洋生物を誇り、鮮やかなサンゴと2,000種以上の魚類が生息している。サンゴ礁魚の鮮やかな色彩から、ネムリブカ、ウツボ、そしてマンタ、アカエイ、トビエイなど多様なエイ類まで、海は生命で満ち溢れている。特筆すべきは、モルディブの海域には壮大なジンベイザメが生息していることである。その生物多様性で有名なこれらの海域には、生物学的にも商業的にも重要な希少種が生息しており、マグロ漁業は長年にわたる伝統的な資源となっている。池や湿地などの限られた淡水生息地では、サバヒー(Chanos chanos)や様々な小型種などの淡水魚が生息している。さらに、1970年代に国際連合の機関によって導入されたティラピアまたはマウスブルーダーは、モルディブの水生生物の多様性をさらに豊かにしている。

島々が小さいため、陸生の爬虫類はモルディブの島々では希少である。限られた陸生爬虫類の住民の中には、ヤモリの一種やオリエンタルガーデンリザード(Calotes versicolor)、そしてホワイトスポットサプルスキンク(Riopa albopunctata)、インドオオカミヘビ(Lycodon aulicus)、メクラヘビ(Ramphotyphlops braminus)がいる。

しかし、周辺の海域では、より多様な爬虫類が生息している。モルディブのビーチは、アオウミガメ(Chelonia mydas)、タイマイ、オサガメの営巣地となっている。さらに、イリエワニが時折島々に到達し、湿地帯に生息していると報告されている。

このインド洋の群島の位置は、その鳥類相が主に遠洋性鳥類に限定されることを意味する。ほとんどの種はユーラシアの渡り鳥であり、インド亜大陸に典型的に関連付けられているものはごく少数である。グンカンドリのように季節性のものもいる。アオサギやバンのように湿地や島の茂みに生息する鳥もいる。シロアジサシは、その豊かな生息地のため、南部の島々で時折見られる。

4. 政治

モルディブは大統領制の共和国であり、行政府、立法府(国民議会)、司法府の三権分立に基づき、複数政党制の民主主義を採用している。しかし、その民主化の道のりは平坦ではなく、人権状況や少数派の権利に関しては依然として課題を抱えている。

4.1. 政府構造

モルディブの政治体制は、大統領が国家元首と行政府の長を兼ねる大統領制である。大統領は国民議会(マジュリス)の承認を得て閣僚を任命し、モルディブ国防軍を指揮する。現職大統領は2023年11月17日に就任したモハメド・ムイズである。大統領および一院制の国民議会議員の任期は5年である。議員定数は環礁の人口によって決定される。2024年の議会選挙では、人民国民会議(PNC)が93選挙区で絶対多数を獲得した。

1968年に共和制憲法が施行され、1970年、1972年、1975年に改正された。1997年11月27日、当時のマウムーン・アブドル・ガユーム大統領によって承認された新憲法に置き換えられ、この憲法は1998年1月1日に施行された。現在のモルディブ憲法は、2008年8月7日にマウムーン大統領によって批准され、直ちに施行され、1998年憲法を置き換えた。この新憲法には、独立した委員会によって運営される司法府、選挙を監督し汚職と戦うための独立した委員会が含まれている。また、大統領に付与されていた行政府の権限を縮小し、議会を強化した。すべての州において、大統領は国家元首、政府の長、およびモルディブ国防軍の最高司令官であると規定している。

2018年、当時の与党モルディブ進歩党(PPM-Y)と野党との緊張関係、およびその後の弾圧は、国連人権高等弁務官によって「民主主義への攻撃」と名指しされた。

2019年4月の議会選挙では、イブラヒム・モハメド・ソリ大統領のモルディブ民主党(MDP)が地滑り的勝利を収めた。議会の87議席中65議席を獲得した。これはモルディブの歴史上、単一政党がこれほど多くの議席を獲得したのは初めてのことだった。

2024年4月、モハメド・ムイズ大統領の親中派である人民国民会議(PNC)は、2024年モルディブ議会選挙で66議席を獲得し、同盟政党が9議席を獲得したため、大統領は93議席中75議席の支持を得ることになり、憲法改正に十分な絶対多数を確保した。

4.2. 法

モルディブ憲法によれば、「裁判官は独立しており、憲法と法律にのみ従う。憲法または法律が沈黙している事項を決定する場合、裁判官はイスラム法(シャリーア)を考慮しなければならない」。

イスラム教はモルディブの国教であり、他の宗教の公然たる実践は禁じられている。2008年の憲法は、共和国が「イスラム教の原則に基づいている」こと、および「イスラム教のいかなる原則にも反する法律は適用できない」と規定している。非イスラム教徒が市民になることは禁じられている。

特定の宗教への固執の要件と、他の宗教に従った公の礼拝の禁止は、世界人権宣言第18条および市民的及び政治的権利に関する国際規約第18条に反しており、モルディブは最近この規約の締約国となった。モルディブは、この規約を遵守する際の留保において、「規約第18条に定められた原則の適用は、モルディブ共和国憲法を害することなく行われるものとする」と主張している。

新しい刑法が2015年7月16日に施行され、1968年の法律に取って代わった。これは、イスラム法の主要な教義と原則を組み込んだ最初の近代的で包括的な刑法である。

同性愛はモルディブでは違法であるが、観光リゾートは通常この法律の例外として運営されている。

4.3. 軍事

モルディブ国防軍(MNDF)は、モルディブの安全保障と主権を防衛する責任を負う統合安全保障組織であり、排他的経済水域(EEZ)の保護、平和と安全の維持を含む、モルディブの国内外のすべての安全保障ニーズに対応することを主要任務としている。MNDFの構成部門は、沿岸警備隊、海兵隊、特殊部隊、後方支援部隊、国防情報部、憲兵隊、工兵隊、特別保護グループ、医療部隊、人事部隊、航空隊、消防救助隊である。モルディブはインドとレーダー網に関する協力協定を結んでいる。

水に囲まれた国として、その安全保障上の懸念の多くは海上の生活に関わっている。国土のほぼ99%が海で覆われ、残りの1%の陸地は800 km × 120 kmの範囲に散在しており、最大の島でも8 km2を超えない。したがって、モルディブ水域の監視を維持し、EEZおよび領海内で密漁を行う外国侵入者からの保護を提供するというMNDFに割り当てられた任務は、兵站的および経済的観点から見て膨大なものである。

沿岸警備隊はこれらの機能を遂行する上で不可欠な役割を果たしている。タイムリーな安全保障を提供するため、その巡視艇は様々なMNDF地域本部に配備されている。沿岸警備隊はまた、海難救助要請に対応し、捜索救助活動を迅速に行う任務も負っている。

2019年、モルディブは国連の核兵器禁止条約に署名した。

4.4. 人権

モルディブにおける人権状況は議論の的となっている問題である。フリーダム・ハウスはその2011年の「世界の自由」報告書で、モルディブを「一部自由」と宣言し、2009年と2010年に進展を見せた改革プロセスが停滞していると主張した。アメリカ合衆国国務省民主主義・人権・労働局は、2012年の同国の人権慣行に関する報告書で、最も重大な問題は汚職、信教の自由の欠如、虐待、そして女性の不平等な扱であると主張している。

モルディブの人権状況は、特に信教の自由、表現の自由、報道の自由、集会の自由、女性の権利、LGBTの権利、労働者の権利、そして司法の独立性といった点で国際的な監視の対象となっている。国教はイスラム教(スンニ派)であり、憲法はイスラム教の教義に反する法律の制定を禁じている。これにより、非イスラム教徒の市民権取得が認められず、公の場での他宗教の信仰実践は厳しく制限されている。これは、国際的な人権基準との間に緊張を生んでいる。

表現の自由や報道の自由も、名誉毀損法やテロ対策法などによって制約を受けることがある。ジャーナリストや人権活動家が脅迫や暴力の対象となる事件も報告されている。

女性の権利に関しては、法の下の平等が保障されているものの、社会的慣習やシャリーア法の影響により、特に家庭内暴力やジェンダーに基づく差別が課題として残っている。政治参加や経済活動における女性の代表性も低い水準にある。

LGBTQ+の人々に対する法的保護はなく、同性愛行為は犯罪とされている。社会的な偏見も根強く、公然とカミングアウトすることは困難な状況にある。

外国人労働者、特に建設業や観光業に従事する人々は、劣悪な労働条件や人身売買のリスクに晒されることがあると指摘されている。

司法の独立性や法の支配に関しても懸念が表明されており、政治的影響力や汚職が司法プロセスに影響を与える可能性が指摘されている。

2008年の新憲法制定以降、複数政党制が導入され民主化が進展したが、政治的対立や権力の集中、司法への不当な介入などが、民主的プロセスの健全な機能を妨げる要因となることがあった。

2018年の政権交代以降、人権状況の改善に向けた努力が見られるものの、依然として多くの課題が残されており、国内外の人権団体からの継続的な監視と改善要求が続いている。

5. 対外関係

モルディブは、非同盟・中立政策を基本とし、すべての国との友好関係の維持に努めている。しかし、インド洋の戦略的要衝に位置するため、地域大国であるインドや、近年海洋進出を強める中国との関係が、国内政治や経済、安全保障に大きな影響を与えている。

5.1. 主要国との関係

- インド: 歴史的にインドはモルディブにとって最も重要なパートナーであり、安全保障、経済、文化など多岐にわたる分野で緊密な関係を築いてきた。1988年のクーデター未遂事件ではインド軍が介入し、当時のガユーム政権を支援した(サボテン作戦)。インドはモルディブのインフラ整備や人材育成、防衛協力などを通じて影響力を維持してきた。しかし、モルディブ国内の政権交代により、両国関係は時に緊張を孕むこともある。特に、2018年に就任したソリ政権は親インド路線を明確にし、中国の影響力拡大を警戒するインドとの連携を強化したが、2023年に就任したムイズ政権は「インド・アウト」を掲げ、インド軍の撤退を要求するなど、関係は冷却化している。この背景には、モルディブ国内におけるインドの影響力に対する反発や、中国からの経済支援への期待がある。

- スリランカ: 地理的に近接し、歴史的・文化的なつながりが深い。貿易、観光、教育などの分野で協力関係にある。

- 中国: 近年、中国は「一帯一路」構想の下でモルディブへの関与を急速に深めている。特に2013年から2018年までのヤミーン政権下では、中国からの巨額の融資によるインフラ整備(シナマレ橋など)が進められた。これにより、モルディブは中国に対する多額の債務を抱えることになり、「債務の罠」外交であるとの批判も出ている。2023年に就任したムイズ政権は再び親中路線に舵を切り、中国との経済協力や外交関係の強化を進めている。中国はモルディブをインド洋における戦略的拠点と見なしており、その影響力拡大はインドや西側諸国から警戒されている。

- 日本: モルディブが独立した2年後の1967年に国交を樹立。日本は長年にわたり、政府開発援助(ODA)を通じてモルディブのインフラ整備(首都マレの護岸堤建設など)や人材育成を支援してきた。特に、2004年のスマトラ島沖地震津波の際には、日本の支援で建設された護岸堤がマレの被害を軽減したと評価されている。東日本大震災の際にはモルディブから義援金や支援物資が送られた。2016年にはマレに在モルディブ日本国大使館が開設された。経済協力に加え、環境問題や気候変動対策、海上保安能力の向上支援など、協力分野は多岐にわたる。

- アメリカ合衆国: インド太平洋地域における航行の自由や安全保障に関心を持ち、モルディブとの防衛協力を進めている。民主主義や人権といった価値観を共有するパートナーとしての関係強化も目指している。

- サウジアラビアおよびその他の中東イスラム諸国: 宗教的なつながりが強く、経済支援や文化交流が行われている。

モルディブの外交政策は、国内の政局と密接に連動しており、政権交代のたびに主要国との力学が変化する傾向がある。小国であるモルディブにとって、大国間の勢力争いの中で自国の主権と国益をいかに守り、持続可能な開発を実現するかが外交上の大きな課題となっている。特にインドと中国の覇権争いは、モルディブの社会経済開発や人権状況にも影響を与え得るため、バランスの取れた外交が求められている。

2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻後、ロシアのオリガルヒが経済制裁を逃れるため、アメリカや他の国々と犯罪人引渡し条約を結んでいないモルディブにメガヨットを避難させた。

2024年6月、モルディブ政府は、ガザ地区で進行中のイスラエル・ハマス戦争への対応として、イスラエルのパスポート所持者の入国を禁止することを決定した。

5.2. 国際機関における活動

モルディブは多くの国際機関に加盟し、国際社会における発言力向上と国益の擁護に努めている。

- 国際連合(UN): 1965年の独立直後に加盟。小島嶼開発途上国(SIDS)の一員として、気候変動問題や持続可能な開発目標(SDGs)の推進に積極的に取り組んでいる。特に海面上昇の脅威に直面していることから、国連の場で気候変動対策の緊急性を訴え続けている。

- イギリス連邦: 1982年に加盟。民主主義、人権、法の支配といった価値観を共有する国々との連携を重視してきた。しかし、2016年10月、国内の人権侵害や民主主義の後退に対する批判を受け、当時のヤミーン政権が離脱を表明した。その後、2018年にソリ政権が再加盟を申請し、2020年2月1日に復帰した。

- 南アジア地域協力連合(SAARC): 創設メンバー国の一つ。南アジア地域の経済協力、社会開発、文化交流の促進に貢献している。

- イスラム協力機構(OIC): イスラム諸国との連帯を強化し、共通の課題に取り組むための重要なプラットフォーム。

- 非同盟運動: 加盟国として、特定の軍事同盟に与せず、独立した外交政策を推進する立場を取っている。

- 上海協力機構(SCO): 対話パートナーとして参加しており、中央アジア諸国との関係強化に関心を示している。

このほか、世界銀行や国際通貨基金(IMF)などの国際金融機関とも協力し、経済開発のための支援を受けている。国際機関における活動を通じて、モルディブは小国ながらも国際的な課題解決に貢献し、自国の開発と安全保障を追求している。

6. 行政区画

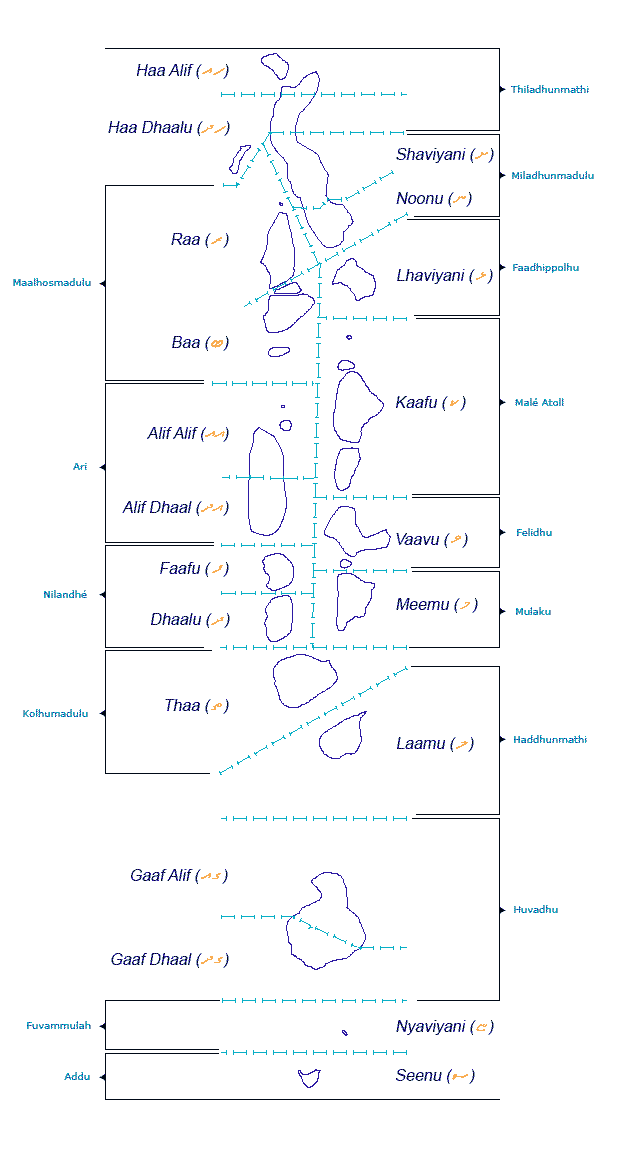

モルディブは26の自然環礁と、孤立したサンゴ礁上のいくつかの島嶼群から構成されており、これらは21の行政区画(17の行政環礁とマレ市、アッドゥ市、フヴァンムラ市、ティナドゥ市、クルドゥフシ市)に分けられている。

各環礁は選挙で選ばれた環礁評議会によって行政が行われる。各島は選挙で選ばれた島評議会によって行政が行われる。

各行政区画は名称に加えて、モルディブのコード文字(例:北ティラドゥンマティ環礁は「ハーアリフ」)とラテン文字のコードによって識別される。前者は環礁の地理的なモルディブ名に対応し、後者は便宜のために採用されたコードである。異なる環礁にある特定の島が同じ名前を持つことがあるため、行政目的でこのコードは島名の前に引用される(例:バア・フナドゥ、カーフ・フナドゥ、ガーフアリフ・フナドゥ)。ほとんどの環礁は非常に長い地理名を持つため、長い名前が不便な場合にも使用される(例:環礁のウェブサイト名など)。

コード文字名の導入は、特に外国人にとって多くの困惑と誤解の原因となってきた。多くの人々は、行政環礁のコード文字がその新しい名前であり、地理的な名前を置き換えたものだと考えるようになった。このような状況下では、どちらが正しい名前なのかを知ることは困難である。

7. 経済

モルディブの経済は、歴史的にコウリ貝の交易に始まり、現代では観光業と漁業を二本柱として発展してきた。しかし、地理的な制約や地球環境問題、国際経済の変動など、多くの課題にも直面しており、持続可能な開発と国民生活の向上が求められている。社会的公正の観点からは、観光業からの収益配分や、気候変動の影響を受けやすい脆弱な立場にある人々の保護が重要となる。

歴史的に、モルディブは初期の国際通貨であったコウリ貝を大量に供給していた。西暦2世紀以降、これらの島々はアラブ人によって「貨幣の島」として知られていた。Monetaria monetaモネタリア・モネタ英語(コヤスガイの一種)は何世紀にもわたってアフリカで通貨として使用され、大西洋奴隷貿易の時代には西欧諸国によって大量のモルディブ産コウリ貝がアフリカに持ち込まれた。コウリ貝は現在、モルディブ通貨庁のシンボルとなっている。

1970年代初頭、モルディブは人口10万人を抱える世界で最も貧しい20カ国の一つであった。当時の経済は主に漁業と、コイアロープ、アンバーグリス(マーヴァハル)、ココ・デ・メール(タヴァッカーシ)などの地元産品を近隣諸国や東アジア諸国と交易することに大きく依存していた。

モルディブ政府は1980年代に経済改革プログラムを開始し、輸入割当の撤廃や民間部門への機会拡大を進め、大きな成功を収めた。当時、国の発展に重要な役割を果たすことになる観光部門はまだ初期段階にあった。

農業と製造業は、耕作可能な土地の限られた利用可能性と国内労働力の不足により、経済において依然として小さな役割しか果たしていない。

7.1. 観光業

モルディブは1970年代初頭まで観光客にはほとんど知られていなかった。382,751人の住民が住むのはわずか200島である。その他の島々は完全に経済目的で使用されており、その中でも観光業と農業が最も支配的である。モルディブの観光業はGDPの28%を占め、モルディブの外国為替収入の60%以上を占めている。政府の税収の90%以上は輸入関税と観光関連税からのものである。

観光業の発展は、モルディブ経済全体の成長を促進した。それは他の関連産業における直接的および間接的な雇用と所得創出の機会を生み出した。最初の観光リゾートは1972年にバンドス・アイランド・リゾートとクルンバ・ヴィレッジ(現在の名称はクルンバ・モルディブ)で開業し、モルディブ経済を変革した。

モルディブ観光省によれば、1972年の観光業の出現は経済を変革し、漁業への依存から観光業へと急速に移行した。わずか35年間で、この産業は主要な収入源となった。観光業はまた、国内最大の外国為替獲得手段であり、GDPへの単独最大の貢献者でもあった。2008年時点で、モルディブには89のリゾートがあり、17,000床以上のベッドを提供し、年間60万人以上の観光客を受け入れていた。2019年には、170万人以上の観光客が島々を訪れた。

リゾートの数は1972年から2007年の間に2から92に増加した。2007年時点で、838万人以上の観光客がモルディブを訪れていた。

モルディブには、ユネスコの暫定リストに登録されている6つの遺産的モルディブサンゴモスクがある。

7.1.1. 観光客統計

モルディブを訪れる観光客は、出身国に関わらず、有効なパスポート、出国を証明する書類、および滞在中に自活できる資金を持っていれば、事前に入国ビザを申請する必要はない。

ほとんどの観光客は、首都マレに隣接するフルレ島にあるヴェラナ国際空港に到着する。この空港には、インド、スリランカ、ドーハ、ドバイ、アブダビ、シンガポール、ダッカ、イスタンブール、およびクアラルンプール国際空港のような東南アジアの主要空港からのフライト、ならびにパリ=シャルル・ド・ゴール空港のようなヨーロッパからのチャーター便が就航している。南部のアッドゥ環礁にあるガン国際空港も、ミラノ・マルペンサ空港への国際便を週に数便運航している。ブリティッシュ・エアウェイズはロンドン・ヒースロー空港からモルディブへの直行便を提供している。

| 国籍 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |

|---|---|---|---|---|---|

| {{CHN}} | 284,029 | 31,744 | 2,295 | 12,157 | 209,198 |

| {{RUS}} | 83,369 | 59,773 | 222,422 | 201,915 | 209,146 |

| {{IND}} | 166,030 | 62,960 | 291,787 | 198,703 | 205,756 |

| {{GBR}} | 126,199 | 52,716 | 131,464 | 179,309 | 155,789 |

| {{DEU}} | 131,561 | 36,435 | 95,397 | 133,456 | 135,521 |

| {{ITA}} | 136,343 | 27,299 | 43,779 | 112,134 | 109,937 |

| {{USA}} | 54,476 | 19,759 | 55,760 | 80,030 | 76,942 |

| {{FRA}} | 59,738 | 22,087 | 45,087 | 58,339 | 52,032 |

| {{AUS}} | 39,928 | 11,800 | 19,089 | 33,984 | 40,900 |

| {{CHE}} | 34,655 | 19,667 | 33,089 | 40,962 | 38,602 |

| 合計 (すべての国籍) | 1,702,887 | 555,494 | 1,321,932 | 1,675,294 | 1,878,523 |

出典: [https://www.tourism.gov.mv/statistics/year_archives モルディブ観光省]

2023年の国別観光客数では、中国、ロシア、インド、イギリス、ドイツ、イタリアが上位を占めている。

7.2. 漁業

何世紀にもわたり、モルディブ経済は完全に漁業およびその他の海洋産物に依存してきた。漁業は依然として国民の主要な職業であり、政府は漁業部門を優先している。

1974年の伝統的な漁船「ドーニー」の機械化は、漁業の発展における大きな節目であった。1977年には日本の企業との合弁事業として、フェリヴァル島に魚の缶詰工場が設置された。1979年には、漁業部門全体の発展に関する政策ガイドラインについて政府に助言する権限を持つ漁業諮問委員会が設立された。人材育成プログラムは1980年代初頭に開始され、漁業教育が学校のカリキュラムに組み込まれた。魚群集魚装置や航法援助装置がさまざまな戦略的地点に設置された。さらに、モルディブの排他的経済水域(EEZ)を漁業に開放したことにより、漁業部門の成長がさらに促進された。

2010年時点で、漁業は国のGDPの15%以上を占め、国の労働力の約30%を従事させていた。漁業はまた、観光業に次ぐ第2位の外貨獲得手段でもあった。主な漁獲物はマグロであり、その多くは輸出される。持続可能な漁業のための取り組みとして、一本釣りなどの伝統的な漁法が奨励されているが、乱獲や違法漁業も問題となっている。漁業従事者の労働条件や収入の安定化も課題である。

7.3. その他の産業

観光業と漁業以外では、農業、製造業、建設業などが小規模ながら存在する。

- 農業: 国土の大部分がサンゴ礁の島々であるため、耕作に適した土地は限られている。主な農産物はココナッツであり、その他にバナナ、パンノキ、パパイヤ、マンゴー、タロイモ、サツマイモ、タマネギなどが少量栽培されている。食料の多くは輸入に頼っている。

- 製造業: 船舶建造(伝統的なドーニー船など)、手工芸品(ラッカー製品、木彫りなど)、水産加工(ツナ缶など)、PVCパイプ、石鹸、家具、食品製造などが小規模に行われている。

- 建設業: 観光リゾートの開発やインフラ整備に伴い、建設業の需要があるが、資材や労働力の多くを海外に依存している。

これらの産業は、モルディブ経済における比重は小さいものの、雇用の創出や国内需要への対応といった役割を担っている。

8. 社会

モルディブ社会は、ディベヒ人を中心とする民族構成、国教であるイスラム教の影響、独自の言語と文化、そして発展途上の教育・保健医療システムによって特徴づけられる。社会的平等やマイノリティの状況、外国人労働者の問題なども現代社会の重要な側面である。

8.1. 人口

モルディブの総人口は、2022年の国勢調査によると515,132人である。アジアで2番目に人口の少ない国である。人口は1978年までに倍増し、人口増加率は1985年に3.4%でピークに達した。2006年の国勢調査では人口は298,968人に達したが、2000年の国勢調査では人口増加率は1.9%に低下していた。出生時の平均寿命は1978年の46歳から、現在は72歳まで上昇した。乳児死亡率は1977年の1000人あたり12.7%から現在は1.2%に低下し、成人識字率は99%に達した。就学率は90%台後半に達している。2010年の人口は317,280人と予測されていた。

2014年の人口・住宅調査では、モルディブの総人口は437,535人で、内訳は居住モルディブ人339,761人、居住外国人97,774人(総人口の約16%)であった。しかし、外国人は過少にカウントされていると考えられている。2021年5月時点で、モルディブには281,000人の外国人労働者がおり、そのうち推定63,000人が非正規滞在者である。国籍別では、中国人3,506人、ネパール人5,029人、スリランカ人15,670人、インド人28,840人、そして最大の外国人労働者グループであるバングラデシュ人が112,588人となっている。その他の移民にはフィリピン人や様々な西欧諸国の外国人労働者が含まれる。

最大の民族グループはディベヒ人であり、今日のモルディブ共和国とインドのラクシャドウィープ連邦直轄領のミニコイ島を含むモルディブ諸島の歴史的地域に固有の民族である。彼らは同じ文化を共有し、ディベヒ語を話す。彼らは主にインド・アーリア人であり、人口には中東、南アジア、オーストロネシア人、アフリカ人の遺伝子の痕跡が見られる。

かつてはギラヴァル人として知られる少数のタミル人もいた。このグループは現在、より大きなモルディブ社会にほぼ完全に吸収されているが、かつては島の深刻な浸食により1968年に避難したギラヴァル島(カーフ環礁)の固有の住民であった。

島々にはある程度の社会的階層が存在する。階級は職業、富、イスラム教の徳、家族の絆など様々な要因に基づくため、固定的なものではない。複雑なカースト制度の代わりに、モルディブには貴族(ベフル)と一般庶民の間の単なる区別があった。社会のエリート層はマレに集中している。

人口密度は非常に高く、特に首都マレは世界で最も人口密度の高い都市の一つである。人口分布は島々によって大きく異なり、多くの無人島が存在する一方で、一部の島では過密状態となっている。

8.2. 宗教

モルディブの長い仏教時代の後、イスラム教徒の商人がイスラム教を伝えた。モルディブ人は12世紀半ばまでにイスラム教に改宗した。島々には、国の歴史に見られるように、墓の建設など、スーフィズム教団の長い歴史がある。これらは、埋葬された聖人の助けを求めるために、最近では1980年代まで使用されていた。いくつかの古いモスクの隣に見られ、モルディブの文化遺産の一部と考えられている。

ズィクルの儀式(マウリドと呼ばれる)など、タサウウフの他の側面(その典礼には、旋律的な調子での朗誦や特定の嘆願が含まれていた)は、ごく最近まで存在していた。これらのマウリド祭は、この機会のために特別に建てられた華やかなテントで開催された。現在、イスラム教は全人口の公的宗教であり、市民権を得るためにはイスラム教への adherence が必要である。

アラブの旅行家イブン・バットゥータによれば、この改宗の責任者は、今日のモロッコから航海してきたアブー・アル=バラカート・ユースフ・アル=バルバリーというスンニ派イスラム教徒の訪問者であった。彼はタブリーズゲファーヌとも呼ばれる。彼の崇拝される墓は、現在、首都マレの金曜モスクまたはフクル・ミスキーの向かいにあるメドゥ・ズィヤーライの敷地内にある。元々は1153年に建てられ、1658年に再建されたこのモスクは、国内で現存する最古のモスクの一つである。

2013年、オックスフォード大学のフェリックス・ウィルフレッド教授は、モルディブのキリスト教徒の数を1,400人、または国の人口の0.4%と推定した。

2008年憲法の採択以来、市民および市民になることを希望する者は、名目上スンニ派イスラム教に従うことが法律で義務付けられており、これにより理論上モルディブは100%イスラム教徒の国となる。しかし、居住者、観光客、および外国人労働者は、いかなる宗教を信仰することも自由であり、私的に信仰を実践することができる。しかし、2020年の調査では、人口の0.29%がキリスト教徒(ほぼカトリックとプロテスタントに二分される)であることが判明した。

国教であるイスラム教(スンニ派)は、モルディブの社会、文化、法律、日常生活のあらゆる側面に深く浸透している。憲法でイスラム教が国教と定められており、大統領や閣僚、議員、裁判官など主要な公職に就く者はイスラム教徒でなければならない。法律もシャリーア(イスラム法)に準拠することが求められる。

国民はイスラム教の五行(信仰告白、礼拝、喜捨、断食、巡礼)を実践し、モスクでの集団礼拝が日常的に行われる。ラマダン(断食月)やイード祭り(断食明けの祭り、犠牲祭)などの宗教的行事は国全体で祝われる。

信教の自由は憲法上保障されておらず、イスラム教以外の宗教の布教活動や公の場での信仰表明は禁止されている。非イスラム教徒の外国人は私的な信仰を許容されるが、モルディブ国民がイスラム教から他の宗教に改宗することは法的に認められておらず、社会的なタブーともなっている。このような宗教的制約は、国際的な人権基準との間で議論の対象となることがある。近年、一部の若者の間で世俗的な価値観への関心が高まっているものの、社会全体としてはイスラム教の伝統と規範が依然として強く根付いている。

8.3. 言語

公用語であり国語でもあるのはディベヒ語で、これはスリランカのシンハラ語に近縁のインド・アーリア語派の言語である。ディベヒ語を書くために使用された最初の既知の文字は、王の歴史記録(raadhavalhi)に見られる「エヴェラ・アクル」文字である。その後、「ディベス・アクル」と呼ばれる文字が長期間使用された。現在の文字はターナ文字と呼ばれ、右から左に書かれる。ターナ文字は、古い土着のディベス・アクル文字とアラビア文字のアブジャドを混ぜ合わせたものから派生した。ターナ文字は、ムハンマド・タクルファーヌ・アル=アウザムの治世に導入されたと言われている。

英語はモルディブの地元住民によって広く話されている。「外部世界への国の開放、中等および高等教育レベルでの教育媒体としての英語の導入、そして観光を通じて提供される機会の政府による認識に続き、英語は現在、国内で確固たる地位を築いている。そのため、モルディブは湾岸地域の国々と非常に似ている...国は広範な社会変革を遂げており、英語はこの一部である。」

その他、アラビア語は学校やモスクで教えられている。スンニ派イスラム教が国教であるため、モルディブの住民は、初等および中等学校の生徒全員に対する義務的な宗教教育の一環として、アラビア語の読み書きと発音に関する正式または非公式の教育を受けている。

ティキジェヒ・ターナ

これらの追加文字は、既存の文字に点(ނުކުތާヌクサーディベヒ語)を追加することでターナ文字に追加され、以前はアラビア文字を使用して書かれていたアラビア語からの借用語の翻字を可能にした。その使用は一貫性がなく、単語がモルディブ語に吸収されるにつれて、元のアラビア語の発音ではなく、モルディブ人による発音を反映するように綴りが変化するため、頻度が少なくなってきている。

8.4. 教育

モルディブ国立大学は、国内の高等教育機関の一つである。(2022年5月現在、209の高等教育機関が登録されている。)1973年、保健省によって連合保健サービス訓練センター(保健科学部の前身)が設立された。職業訓練センターは1974年に設立され、機械および電気分野の訓練を提供した。1984年には教員養成所が設立され、1987年には観光産業のための訓練された人材を提供するためにホテル・ケータリングサービス学校が設立された。1991年には、公的および民間サービスのためのスタッフを訓練するために経営管理研究所が設立された。1998年、モルディブ高等教育カレッジが設立された。シャリーア・法研究所は1999年1月に設立された。2000年、同カレッジは最初の学位プログラムである文学士号を開始した。2011年1月17日、モルディブ国立大学法がモルディブ大統領によって可決され、モルディブ国立大学は2011年2月15日に命名された。2015年、大統領令によりイスラム学カレッジはモルディブイスラム大学(IUM)に変更された。

モルディブ政府は現在、一定の基準以上の成績で高等中等教育を修了した学生に対し、3種類の奨学金を提供しており、奨学金のランクは12年生の試験で学生が達成した成績によって決定される。

教育制度は、就学前教育、初等教育(7年間)、中等教育(5年間)、高等教育から構成される。初等教育と中等教育の最初の3年間(グレード8-10)は義務教育である。教育普及率は比較的高く、特に初等教育ではほぼ100%に近い就学率を達成している。しかし、島嶼国特有の地理的制約から、地方の島々では教育の質や機会に地域格差が見られることが課題となっている。高等教育機関へのアクセスも限られており、多くの学生が海外留学を選択している。政府は教育の質の向上、職業訓練の充実、ICT教育の推進などに取り組んでいる。

8.5. 保健

ヒューマン・ライツ・メジャーメント・イニシアティブによると、モルディブは所得水準を考慮した場合、保健の権利に関して期待される達成度のうち5.1(10段階評価)を満たしている。特に子供の健康権については、モルディブは現在の所得に基づいて期待される水準の98.0%を達成している。成人の健康権に関しては、所得水準を考慮すると期待される達成度の99.7%を達成している。しかし、リプロダクティブ・ヘルス権に関しては、モルディブは「非常に悪い」カテゴリーに分類され、利用可能な資源に基づいて期待される達成度のわずか18.2%しか満たしていない。

モルディブにおける出生時平均寿命は2011年時点で77歳であった。乳児死亡率は1990年の1,000人あたり34人から2004年には15人に減少した。首都と他の島々との間の健康格差が拡大している。また、栄養失調の問題もある。輸入食品は高価である。

2021年5月24日、ブルームバーグ・ニュースがまとめたデータによると、モルディブは過去7日間および14日間の100万人あたりの感染者数が最も多く、世界で最も急速にCOVID-19が拡大している国となった。医師たちは、COVID-19ケアの需要増加が、モルディブにおける他の健康上の緊急事態への対応能力を妨げる可能性があると警告した。この流行の原因はデルタ株であった。

保健医療システムは、首都マレに総合病院が集中し、各環礁や島にはヘルスセンターや診療所が配置されているが、専門医療や高度医療へのアクセスは依然として課題である。政府は国民皆保険制度(アーサンダ)を導入し、医療費負担の軽減を図っている。主な疾病としては、生活習慣病(糖尿病、高血圧など)、感染症(デング熱など)、呼吸器系疾患が見られる。気候変動による健康への影響(熱中症、水媒介性疾患など)も懸念されている。保健医療サービスの質の向上と、特に地方の島々におけるアクセスの公平性を確保することが重要な課題となっている。

9. 交通

ヴェラナ国際空港はモルディブへの主要な玄関口であり、首都マレに隣接し、橋で結ばれている。国際線は、政府所有のアイランド・アビエーション・サービス(ブランド名:モルディビアン)が運航しており、同社はDHC-6 ツインオッター水上飛行機と数機のボンバルディア ダッシュ8、そしてインド、バングラデシュ、スリランカ、マレーシア、タイへの国際線を運航するエアバスA3201機を保有し、モルディブ国内のほぼすべての空港に就航している。

モルディブでは、島々を移動する主な方法は、国内線、水上飛行機、またはボートの3つである。数年間、トランス・モルディビアン・エアウェイズ(TMA)とモルディビアン・エア・タクシーの2つの水上飛行機会社が運航していたが、2013年にTMAという名称で合併した。水上飛行機の保有機材はすべてDHC-6 ツインオッターで構成されている。また、ヴィラ・エア(フライミー)という別の航空会社もあり、ATR機を使用して、主にヴィラ・マーミギリ国際空港、ダラバンドゥ空港、その他いくつかの国内空港へ運航している。マンタ・エアは2019年に初の定期水上飛行機サービスを開始した。その水上飛行機保有機材はDHC-6 ツインオッター航空機で構成されている。水上飛行機サービスに加えて、マンタ・エアはATR 72-600航空機を利用して、主要なヴェラナ国際空港からダール空港、ダラバンドゥ空港、クッドゥ空港への国内線を運航している。目的地の島が空港からどれだけ離れているかに応じて、リゾートはゲストのためにスピードボートでの送迎やリゾート島の桟橋への直接の水上飛行機便を手配する。ヴェラナ国際空港から国内18の国内・国際空港へは、毎日数便が運航されている。マレから多くの環礁へは定期フェリーも運航されている。伝統的なモルディブのボートはドーニーと呼ばれ、モルディブで最も古くから知られている船の一つである。スピードボートや水上飛行機は高価な傾向があるが、ドーニーでの移動は遅いものの比較的安価で便利である。

10. 文化

モルディブの文化は、長年にわたり島々に定住してきた様々な民族の文化、特にスリランカや南インドの沿岸文化、そして12世紀以降のイスラム教とアラビア文化の影響を強く受けて形成されてきた。インド洋の交易路の要衝に位置したことも、多様な文化的要素の流入を促した。

10.1. 伝統と生活様式

モルディブの伝統的な生活様式は、海洋環境とイスラム教の慣習に深く根ざしている。

- 衣食住: 伝統的な衣服は、男性は「ムンドゥ」(腰布)、女性は「リベaas」(刺繍が施されたゆったりとしたドレス)や「ファイリ」(サロン)などがあるが、現代では洋装も一般的である。食事は、米を主食とし、魚(特にマグロ)とココナッツを多用する。カレー風味の料理や、干し魚、燻製魚もよく食される。「ガルディヤ」(魚のスープ)は代表的な国民食である。伝統的な住居は、サンゴ石やヤシの木材で作られ、風通しが良いように設計されていたが、近年はコンクリート造りの家が増えている。

- 結婚と家族制度: 結婚はイスラム法に基づいて行われる。一夫多妻制が認められているが、実際には一夫一婦制が多数である。家族の絆は強く、拡大家族の形態も見られる。離婚率は歴史的に高い水準にあり、これはリベラルなイスラムの離婚規則と、定住・半定住的で未発達な農耕財産・親族関係の歴史を持つ人々に共通するとされる比較的緩い婚姻関係の組み合わせによるものと仮説が立てられている。

- 祝祭と祭り: イスラム教の祝祭日であるイード・アル=フィトル(断食明けの祭り)やイード・アル=アドハー(犠牲祭)、預言者ムハンマド生誕祭などが盛大に祝われる。独立記念日(7月26日)や共和国記念日(11月11日)も重要な祝日である。「マーヘフン」はラマダン(断食月)の始まりを祝う伝統的な祭りである。

10.2. 芸術と音楽

モルディブの伝統芸術と音楽は、アフリカやアラビア、インド亜大陸の影響を受けつつ独自の発展を遂げてきた。

- ボドゥベル(Bodu Beru): モルディブを代表する伝統音楽であり舞踊。「大きな太鼓」を意味し、複数の太鼓と歌、手拍子に合わせて踊る。元々はアフリカから伝わったとされるが、モルディブ独自のスタイルに発展した。祭りや祝いの席で演じられる。

- ラーゲフン(Liyelaa Jehun): 精巧なラッカー細工で、木製の箱や壺、皿などに幾何学模様や花模様を施す伝統工芸。黒、赤、黄色の漆を使い、繊細な技術が要求される。

その他、詩作や物語の口承伝統も豊かである。

10.3. スポーツ

モルディブで人気のあるスポーツは、その地理的条件と文化的背景を反映している。

- サッカー: 国内で最も人気のあるスポーツの一つ。サッカーモルディブ代表は国際大会にも参加しており、国内リーグ(ディヴェヒ・プレミアリーグ)も存在する。

- サーフィン: 美しい波を求めて世界中からサーファーが訪れる。特に北マレ環礁や南マレ環礁、トゥルスドゥ島、ヒンマフシ島などが有名なサーフスポットである。

- ダイビングとシュノーケリング: 透明度の高い海と豊かなサンゴ礁、多様な海洋生物は、ダイビングやシュノーケリングのメッカとなっている。

- バイバラー(Baibalaa): バレーボールに似た伝統的な球技で、乾燥したココナッツの葉で編んだボールを使用する。

- フェネイ・バシ(Fenei Bashi): 伝統的なレスリングの一種。

その他、クリケット(南アジア諸国同様に人気がある)、バレーボール、バスケットボールなども行われている。伝統的なボートレースも人気がある。

10.4. メディア

モルディブのメディア環境は、国の政治状況と密接に関連して変化してきた。

- 新聞: 主要な日刊紙や週刊紙が発行されている。オンラインニュースサイトも多数存在する。著名なものには、Sun Online、Mihaaruとその英語版The Edition、Avasなどがある。国営のPSM Newsは2017年に設立された。

- 放送: 国営放送局であるパブリック・サービス・メディア(PSM)がテレビ(テレビジョン・モルディブ)とラジオ(ボイス・オブ・モルディブ)を運営している。民間放送局も存在する。

- インターネット: インターネットの普及率は比較的高く、ソーシャルメディアも広く利用されている。

報道の自由に関しては、モルディブ憲法第28条で保障されているが、過去には政府によるメディアへの圧力やジャーナリストへの脅迫、逮捕などが見られた。2023年1月に施行された証拠法は、裁判所がジャーナリストに情報源の開示を強制する権限を与えており、報道の自由を脅かすものとして懸念されている。モルディブ・メディア評議会(MMC)やモルディブ・ジャーナリスト協会(MJA)などが、これらの脅威に対処するための監視機関として機能している。国境なき記者団による世界報道自由度ランキングでは、2023年に100位、2024年に106位となっている。政治的変動に伴い、メディア環境も大きく影響を受ける傾向がある。