1. 国名及び語源

ベラルーシの現在の公式国名は、ベラルーシ語ではРэспубліка Беларусьレスプブリカ・ベラルーシベラルーシ語、ロシア語ではРеспублика Беларусьリスプブリカ・ベラルーシロシア語である。一般的には「ベラルーシ」(Беларусьベラルーシベラルーシ語、Беларусьベラルーシロシア語)と呼ばれる。日本語では「ベラルーシ共和国」、通称「ベラルーシ」と表記される。歴史的には、ロシア帝国時代に名付けられた「Белоруссияベロルーシヤロシア語」(ベロルシア)や、それを訳した「白ロシア(しろロシア)」という呼称が長らく日本語でも定着していた。

「ベラルーシ」という国名は、「白いルーシ」を意味する「Белая Русьベラヤ・ルーシベラルーシ語」に由来する。この「白いルーシ」の起源については諸説ある。

- 民族宗教説:初期にキリスト教化したスラヴ人が多く住んだルーシの地を指し、主に異教徒のバルト人が住んでいた「黒ルーシ」と対比したとする説。

- 衣服説:現地スラヴ系住民が白い衣服を着用していたことに由来するとする説。

- モンゴル非征服説:タタール(モンゴル)に征服されなかったルーシの地(例:ポロツク、ヴィーツェプスク、マヒリョウ)を「白いルーシ」と呼んだとする説。

- 方角説(西):キエフ・ルーシの西部に位置したことから、白色が西を象徴する色であったとする説。

- 方角説(モンゴル由来):モンゴル帝国が中国の五行思想に由来する方角を色で表す呼称(西は白、南は赤、北は黒)をルーシに持ち込んだ結果、「白ルーシ」(西部)、「赤ルーシ」(南部、現在のウクライナ西部)、「黒ルーシ」(北部、現在のモスクワ周辺)という呼称が生まれ、そのうちの「白ルーシ」が残ったとする説。

- テュルク語影響説:「自由な、支配から解放された」を意味する「白」と、「隷属した」を意味する「黒」という対比から生まれたとする説。

「白いルーシ」という呼称の歴史的用例としては、14世紀末のヤン・オブ・チャルンクフの年代記に、リトアニア大公ヨガイラとその母が「Albae Russiae, Poloczk dictoラテン語」(ポロツクと呼ばれる白ルーシ)に投獄されたと言及されているのが、中世ドイツ語およびラテン語文献における初出とされる。16世紀後半にはイギリスの外交官ジェローム・ホーシーがベラルーシを指して「White Russia」と記述した。17世紀にはロシアのツァーリたちがリトアニア大公国から獲得した領土を指してこの語を用いた。

「ベロルシア」(Белоруссияロシア語)という名称はロシア帝国時代に広まり、ロシア皇帝は「全ルーシ(大ルーシ、小ルーシ、白ルーシ)のツァーリ」と称された。これは、これらの領土が全てロシアのものであり、その住民もロシア人であるという主張を含んでいた。ボリシェヴィキ革命後には、「白ロシア」という呼称は反ボルシェヴィキ勢力(白軍)の名称とも重なり混乱を生んだ。白ロシア・ソビエト社会主義共和国(BSSR)時代には「ベロルシア」という呼称が国家意識の一部として受容され、ポーランド支配下の西ベラルーシでも戦間期に広く使われた。

1991年9月19日、ベラルーシ共和国は国名を正式に「ベラルーシ共和国」(ベラルーシ語: Рэспубліка Беларусьベラルーシ語、ロシア語: Республика Беларусьロシア語)と定め、各国語での呼称もこれに基づくよう要請した。これにより、例えば英語での呼称は「Byelorussia」から「Belarus」へと変更された。ロシアでは依然として「ベロルシア」(Белоруссия)という呼称も一般的に用いられている。リトアニア語では「Baltarusijaリトアニア語」(白ルーシ)の他に「Gudijaリトアニア語」という呼称もあるが、その語源は古プロイセン語の「Gudwa」、ゴート族の自称「Gutans」、あるいはリトアニア語で「他者」を意味する言葉など諸説あり明確ではない。

2. 歴史

ベラルーシの歴史は、古代のスラヴ人の定住から始まり、中世の諸公国時代、リトアニア大公国とポーランド・リトアニア共和国による支配、ロシア帝国への編入、20世紀のソビエト連邦時代を経て、1991年の独立に至るまで、数多くの政治的変動と社会変革を経験してきた。

2.1. 古代及び中世

現在のベラルーシの地域には、紀元前5000年から紀元前2000年にかけて線帯文土器文化が広がり、紀元前1000年頃にはキンメリア人などの牧畜民が活動していた。紀元後の最初の千年紀初頭にはザルビンツィ文化が、またドニエプル・ドネツ文化の遺構もウクライナの一部と共に見られる。紀元3世紀頃にはバルト人の部族が最初に恒久的な定住を開始し、5世紀頃からスラヴ人が進出してきた。スラヴ人による支配の確立は、バルト人の軍事的な連携の欠如も一因だが、バルト人のスラヴ文化への段階的な同化は平和的に進んだとされる。400年から600年頃にはフン族やアヴァール人といったアジアからの侵入者もあったが、スラヴ人の勢力を覆すには至らなかった。

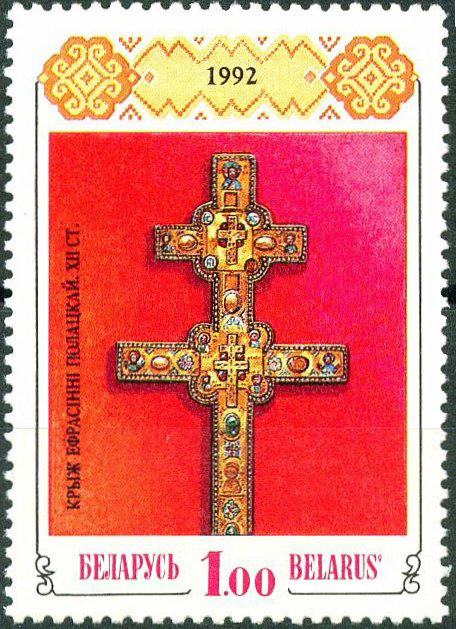

9世紀には、現在のベラルーシの領域はキエフ・ルーシの一部となった。キエフ・ルーシはリューリク朝によって統治された広大な東スラヴ人の国家であった。1054年にその支配者ヤロスラフ賢公が死去すると、国家は独立した諸公国に分裂した。この時期の主要な公国としてポロツク公国が挙げられ、バルト海と黒海を結ぶ交易路として繁栄した。1067年のネミガ川の戦いはこの時代の特筆すべき事件の一つであり、この戦いの日付はミンスクの創建日とされている。南部には10世紀末にトゥーロフ公国が成立した。

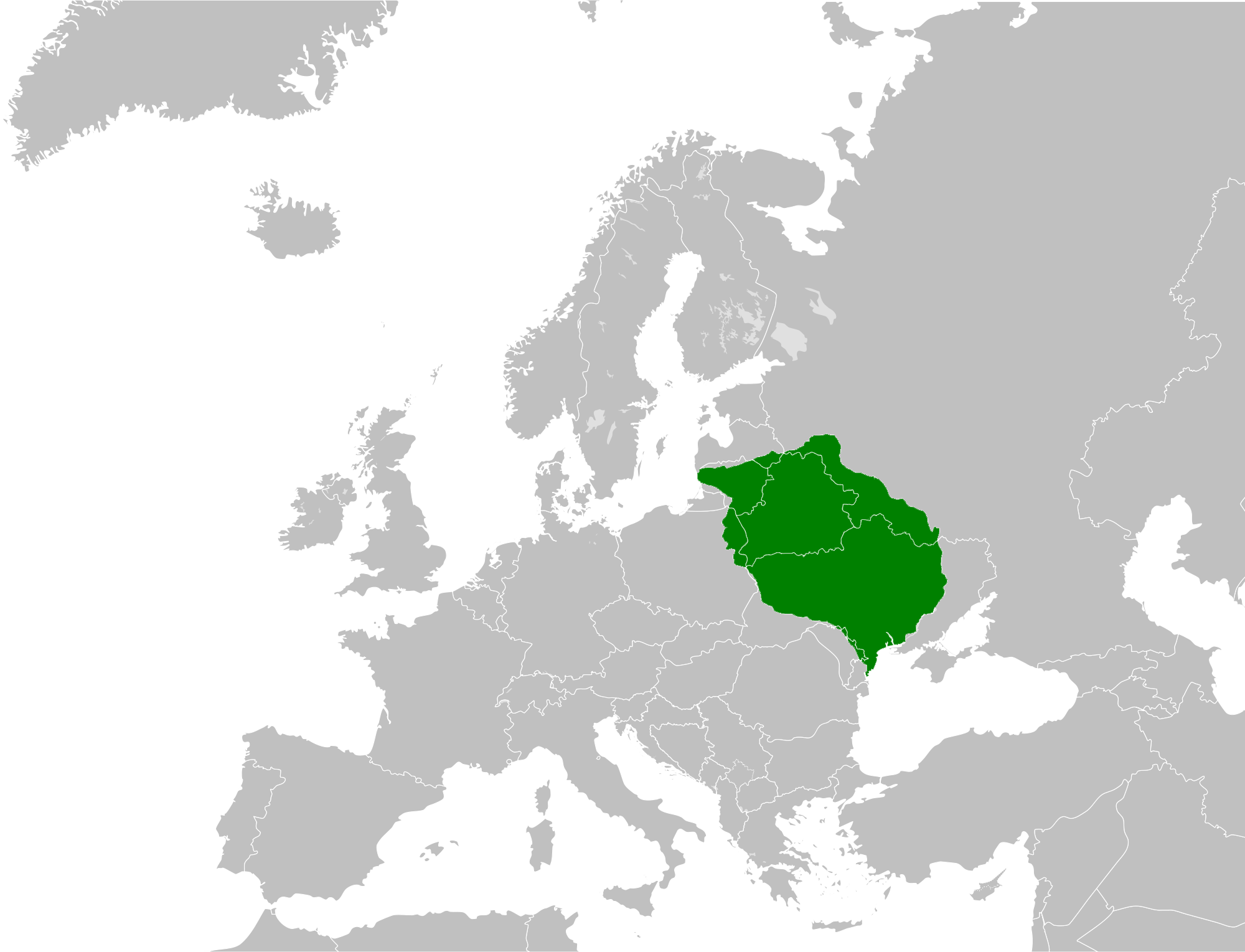

13世紀には、多くの初期のルーシ諸公国がモンゴル帝国による大規模な侵攻によって壊滅的な被害を受けたが、現在のベラルーシの地は侵攻の直撃を比較的免れ、最終的にリトアニア大公国に編入された。軍事的な征服の記録は乏しいが、年代記は数十年にわたるポロツク公国とリトアニアの同盟関係と共通の外交政策を裏付けている。リトアニア大公国への編入は、ベラルーシ地域の経済的、政治的、そして民族文化的な統一をもたらした。リトアニア大公国が支配した公国のうち、9つが後のベラルーシ人となる住民によって構成されていた。この時代、リトアニア大公国はいくつかの軍事遠征に関与し、特筆すべきは1410年のタンネンベルクの戦い(グルンヴァルトの戦い)で、ポーランド王国と共にドイツ騎士団と戦い勝利した。この共同勝利により、リトアニア大公国は東ヨーロッパの北西辺境地域の支配を固めた。1486年以降、モスクワ大公国のイヴァン3世は、現在のベラルーシやウクライナを含む旧キエフ・ルーシの領土併合を目指して軍事行動を開始した。

2.2. ポーランド・リトアニア共和国

1385年のクレヴォの合同により、リトアニア大公国のヨガイラ大公とポーランド女王ヤドヴィガの結婚を通じて、リトアニア大公国とポーランド王国は人的同君連合となった。この合同は、最終的に1569年のルブリン合同によるポーランド・リトアニア共和国の形成へと繋がる発展の始まりとなった。

合同後の数世紀にわたり、リトアニア人およびルーシ人(ベラルーシ人)貴族の間で、文化および言語のポーランド化が徐々に進行した。ポーランド語とカトリックが文化社会生活において支配的となり、1696年にはポーランド語がルーシ語(古ベラルーシ語)に代わってリトアニア大公国の公用語となり、行政におけるルーシ語の使用は禁止された。しかし、農民層は依然として母語であるルーシ語を話し続けた。また、ブレスト合同(1595年)によってベラルーシ・ギリシャ・カトリック教会(ウニア教会)が設立された。これは、東方奉神礼を教会スラヴ語で維持しつつ、ローマ教皇の首位権を認めるもので、正教徒の住民をローマ・カトリック教会との完全な一致に導くことを目的としていた。

ポーランド・リトアニア共和国内において、ベラルーシの地はリトアニア大公国の構成地域であり続けた。貴族層はますますポーランド化したが、農民層は独自の文化的・言語的特徴を保持した。

2.3. ロシア帝国時代

1772年、1793年、1795年の三度にわたるポーランド分割により、ポーランド・リトアニア共和国は消滅し、ベラルーシの領土はロシア帝国に編入された。これらの領土は主にエカチェリーナ2世の治世下で獲得され、1796年にはベラルーシ県(Белорусское генерал-губернаторствоロシア語)などが設置された。この支配は第一次世界大戦中のドイツ帝国による占領まで続いた。

帝政ロシア政府は、ポーランド文化の影響力を排除し、ロシア語とロシア正教会を推進するロシア化政策を強力に推し進めた。ニコライ1世とアレクサンドル3世の治世下では、地域の民族文化は抑圧された。1839年にはウニア教会が強制的に解体され、その信徒はロシア正教会への合流を強要された。ベラルーシ語(当時はロシア当局によってロシア語の方言と見なされていた)は学校や公の場での使用が禁止され、ベラルーシ語による出版も厳しく制限された。ベラルーシ語の表記にはラテン文字の使用が抑制され、キリル文字が強制された。

これらの圧政に対し、ベラルーシの地はポーランド主導の反ロシア蜂起に巻き込まれた。特に重要なものとして、11月蜂起(1830年-1831年)と1月蜂起(1863年-1864年)がある。1月蜂起では、コンスタンティ・カリノフスキ(Кастусь Каліноўскіベラルーシ語)がベラルーシで指導的役割を果たし、農民の権利とベラルーシの民族的アイデンティティを主張した。彼は初のベラルーシ語新聞「Мужыцкая праўдаベラルーシ語」(農民の真実)を発行した。蜂起が失敗に終わると、ロシア化政策は一層強化された。

このような抑圧にもかかわらず、19世紀には近代的なベラルーシ民族運動が胎動した。知識人や作家たちはベラルーシ語の法典化やベラルーシの民間伝承・歴史の研究を開始した。1905年のロシア第一革命後、ベラルーシ語出版物に対する制限はいくらか緩和された。

2.4. 20世紀初頭及びソビエト連邦時代

20世紀初頭のベラルーシは、戦争、革命、そして新たな国家形成の試みが交錯する激動の時代であった。第一次世界大戦とロシア革命は、この地域の運命を大きく左右し、ソビエト連邦の一員としての長い道のりが始まった。

着席、左から:アレクサンドル・ブルビス、ヤン・セレダ、ヤゼプ・ヴァロンカ、ヴァシル・ザハルカ。

立席、左から:アルカズ・スモリッチ、ピョトラ・クレチェウスキ、カストゥシュ・イェザヴィタウ、アントン・アウシャニク、リャヴォン・ザヤツ。

ベラルーシ人民共和国 (BNR)

ブレスト=リトフスク条約締結後の1918年3月25日、第一次世界大戦中のドイツ軍占領下で、ベラルーシ人民共和国(Беларуская Народная Рэспублікаベラルーシ語、略称BNR)が独立を宣言した。これはベラルーシの独立国家樹立に向けた最初の重要な試みであったが、短命に終わった。BNRのラーダ(評議会)は、現在も世界で最も長く続く亡命政府として存続している。

ソビエト支配と白ロシア・ソビエト社会主義共和国(BSSR)の成立

1919年1月、白ロシア・社会主義ソビエト共和国(SSRB)が布告された。その後、リトアニアSSRと短期間統合し、リトアニア=白ロシア・ソビエト社会主義共和国(LitBel)を形成した。

ポーランド・ソビエト戦争(1919年-1921年)の結果、1921年のリガ条約によりベラルーシの領土は分割され、西部はポーランド領となった。東部では、1920年7月に白ロシア・ソビエト社会主義共和国(BSSRまたは白ロシアSSR)が(再)樹立され、1922年12月にはソビエト連邦(USSR)の原加盟構成共和国の一つとなった。

1920年代-1930年代のソビエト政策

当初、「ベラルーシ化」政策(民族文化の振興)が推進されたが、1930年代には一転してスターリン主義による大粛清が始まり、多くの知識人がクラパティなどで処刑された。農業の集団化や急速な工業化(五カ年計画)は、飢饉や政治的抑圧をもたらした。

西ベラルーシ(1921年-1939年)

ポーランド支配下の西ベラルーシでは、ポーランド化政策が進められた。ベラルーシの政治組織(ベラルーシ農民労働者連合など)は弾圧され、ベラルーシ語の使用は抑制された。ユゼフ・ピウスツキの死後、正教会やベラルーシ語学校の閉鎖など、抑圧はさらに強化され、ベラルーシの活動家はベレザ・カルトゥスカ収容所などに投獄された。

第二次世界大戦(1939年-1945年)

- 再統一: 1939年9月、ソビエト連邦によるポーランド侵攻の結果、西ベラルーシはソ連に併合され、BSSRに編入された。

- ドイツ軍の侵攻と占領(1941年-1944年): 1941年6月、ナチス・ドイツがソ連に侵攻(バルバロッサ作戦)。ベラルーシは主要な戦場となり(英雄的なブレスト要塞防衛戦など)、1944年までドイツ軍の占領下に置かれた。

- ナチスの政策: ドイツ軍は東部総合計画を含む残虐な占領政策を実施し、地元住民の絶滅、追放、奴隷化を目指した。1943年には協力者によるベラルーシ中央ラーダが設立されたが、実権はなかった。ハティニ虐殺のような残虐行為が各地で行われた。

- パルチザン運動: ベラルーシは大規模かつ効果的なソビエト・パルチザン運動の中心地であった。ベラルーシのパルチザンは戦争遂行に大きく貢献し、戦後のベラルーシのアイデンティティ(「パルチザン共和国」)形成に強い影響を与えた。戦後、ピョートル・マシェロフやキリル・マズロフなど多くのパルチザン指導者が政界で重要な地位を占めた。映画『炎628』やアレシ・アダモヴィチ、ヴァシル・ブィコフの作品がこの時代を描写している。

- 荒廃: ベラルーシはソ連構成共和国の中で最も大きな被害を受けた。推定220万人から270万人(戦前人口の約4分の1)が死亡。200以上の町と9,000以上の村が破壊または甚大な被害を受けた。工業の85%が破壊され、経済資源の半分を失った。ホロコーストによりユダヤ人人口は壊滅した。人口が戦前の水準に戻ったのは1971年のことである。

戦後のBSSR(1945年-1990年)

- 国境はカーゾン線に沿って再編され、BSSRは西ベラルーシの大部分を獲得した。

- 1945年、BSSRはウクライナSSRと共に(ソ連とは別に)国際連合の原加盟国となった。

- 戦後復興と工業化が進み、「ベラルーシ経済の奇跡」と呼ばれるほどの発展を遂げ、農業国から工業国へと変貌した。多くのロシア人が主要な役職に就くために移住した。

- スターリンとフルシチョフの下でソビエト化とロシア化政策が継続され、ベラルーシの民族的アイデンティティと言語をロシアに一層統合し、希薄化することを目指した。

- チェルノブイリ原子力発電所事故(1986年): 隣国ウクライナのチェルノブイリ原子力発電所事故により、BSSRは深刻な放射能汚染に見舞われた。降下物の約70%がベラルーシ領内に降り注ぎ、特にホメリ州とマヒリョウ州を中心に広大な地域が汚染された。これは子供たちの甲状腺がんの著しい増加を含む、長期的な健康、環境、社会経済的影響をもたらした。この出来事は、それ以前の文化抑圧にも言及し、「文化的チェルノブイリ」とも呼ばれることがある。

- ペレストロイカと民族復興: 1980年代後半、ゴルバチョフのペレストロイカとグラスノスト政策は、ベラルーシの民族復興運動へと繋がった。ベラルーシ人民戦線が独立支持の主要な運動として台頭した。クラパティのような集団墓地の発見は、反ソビエト感情を煽った。

2.5. 独立以後

1980年代後半のペレストロイカは、ベラルーシにおける民族意識の高揚と独立への動きを加速させた。

独立への道

- 1990年3月:白ロシア・ソビエト社会主義共和国(BSSR)最高会議選挙が実施され、独立志向のベラルーシ人民戦線が一部議席を獲得した。

- 1990年7月27日:BSSR最高会議は国家主権宣言を採択した。

- 1991年8月25日:モスクワでの8月クーデター失敗を受け、ベラルーシは完全独立を宣言。国名も正式に「ベラルーシ共和国」へと変更された。

- 1991年12月8日:ベロヴェーシの森において、ベラルーシ(スタニスラフ・シュシケビッチ)、ロシア(ボリス・エリツィン)、ウクライナ(レオニード・クラフチュク)の指導者がベロヴェーシ合意に署名し、ソビエト連邦の解体を正式に宣言するとともに独立国家共同体(CIS)を設立した。

ルカシェンコ時代(1994年-現在)

- 権力掌握: 1994年3月に新憲法が採択され、強力な大統領制が導入された。同年7月に行われた大統領選挙で、アレクサンドル・ルカシェンコが勝利した。この選挙は、ソビエト後のベラルーシで唯一、自由かつ公正であったと広く見なされている大統領選挙である。

- 権力集中: ルカシェンコは、国民投票(例:1996年の大統領任期と権限を拡大する国民投票、国際的に批判された)や憲法改正(例:2004年の大統領3選禁止規定撤廃の国民投票、2022年の大統領権限をさらに強化し中立・非核条項を削除した国民投票)を通じて、権力を段階的に集中させた。

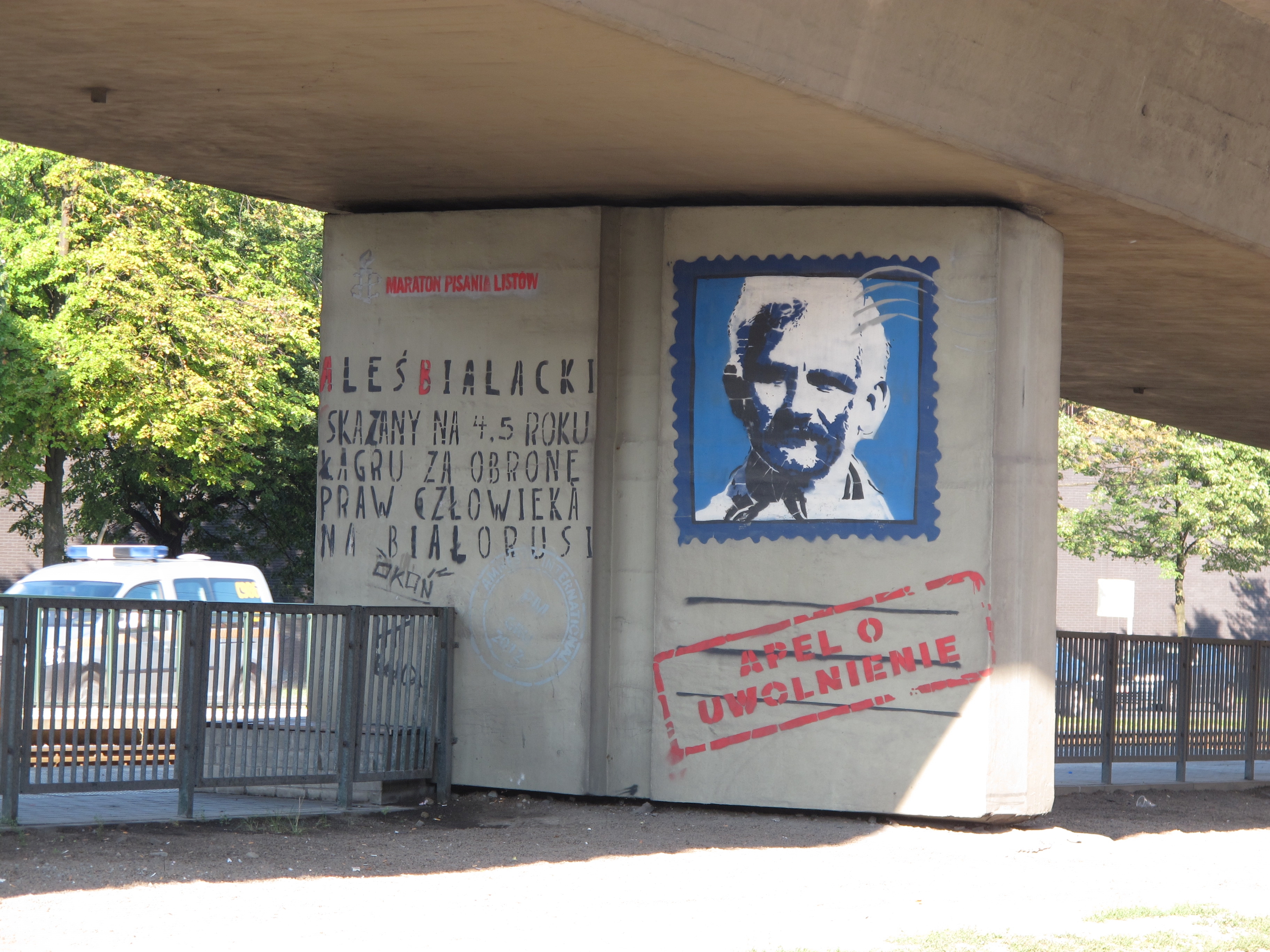

- 選挙と野党弾圧: その後の大統領選挙(2001年、2006年、2010年、2015年、2020年)でルカシェンコは圧倒的多数で再選されたが、これらの選挙は野党候補者の抑圧、メディアの偏向、不正投票などを理由に、国際監視団(OSCE、EU、米国)から一貫して自由でも公正でもないと批判された。選挙後の抗議デモ、特に2006年、2010年、そして2020年には厳しい弾圧が行われ、野党指導者や活動家が逮捕された。

- 2020年大統領選挙と抗議デモ: ルカシェンコが6期目を目指した2020年の大統領選挙は、広範な不正疑惑から前例のない全国規模の大規模抗議デモを引き起こした。スヴェトラーナ・チハノフスカヤが主要な野党候補として浮上した。政府は厳しい抑圧で対応し、多くの国(EU、米国、イギリス、カナダ)がルカシェンコを正当な大統領と認めず制裁を科した。野党関係者は投獄されるか、亡命を余儀なくされた(例:チハノフスカヤはリトアニアへ)。

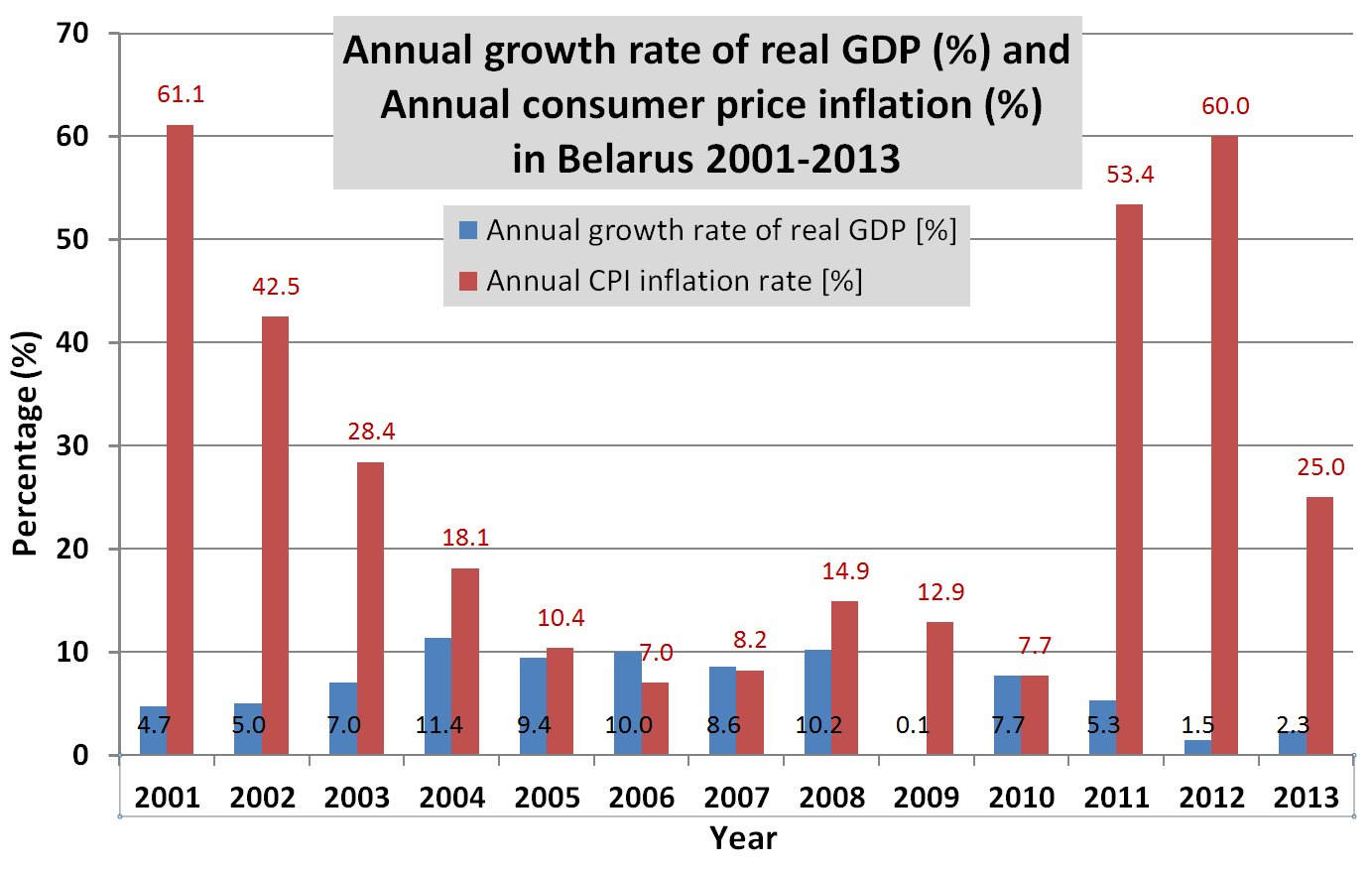

- 経済問題: ベラルーシは、ロシアとのエネルギー価格を巡る紛争(ガス、石油、「ミルク戦争」)、2011年の高インフレを伴う深刻な金融危機、そして国際制裁の継続的な影響など、経済的困難に直面してきた。

- 外交政策と国際関係:

- ロシアとの緊密な関係を維持し、ベラルーシ・ロシア連合国家条約(1999年)を締結した。しかし、ルカシェンコがロシアによる完全な吸収に抵抗したため、統合は遅々として進まなかった。

- 人権侵害と民主主義の後退により、西側諸国からますます孤立した。

- ライアンエアー4978便事件(2021年5月):反体制派ジャーナリストロマン・プロタセヴィッチを逮捕するために民間旅客機を強制着陸させた事件は、さらなる国際的非難と制裁を招いた。

- 2021年移民危機: EU諸国(ポーランド、リトアニア、ラトビア)との国境で移民危機を「ハイブリッド戦争」として画策したと非難された。

- 2022年ロシアのウクライナ侵攻における役割: ロシア軍がベラルーシ領土を侵攻の拠点として使用することを許可し、さらなる国際制裁を招いた。ルカシェンコは直接的な軍事介入を否定したが、ロシア軍の駐留とベラルーシからのミサイル発射を認めた。2022年の憲法改正国民投票では、ベラルーシの中立・非核条項が削除され、ロシアの核兵器配備への道が開かれた(2023年にルカシェンコが確認)。

- 国内の抵抗運動: 反戦感情から、ベラルーシ国内のロシア軍の輸送に対する妨害行為(例:「鉄道戦争」)が発生した。

3. 地理

ベラルーシは東ヨーロッパ平原の内陸に位置し、国土の大部分は平坦な低地であり、最高地点であるジャルジンスカヤ丘陵の標高も345 mに過ぎない。最低地点はネマン川沿いの標高90 mである。国土の約40%が森林に覆われ、また国土の約20%を占める広大な湿地帯が特徴で、特に南部にはヨーロッパ最大級の湿地帯であるピンスク湿地(ポレーシエ湿地)が広がる。国内には約1万1000の湖沼が点在し、主要な河川としては、北部を流れバルト海へ注ぐ西ドヴィナ川(ダウガヴァ川)、西部を流れ同じくバルト海へ注ぐネマン川、そして東部から南部を通り黒海へ流れるドニエプル川とその主要な支流であるプリピャチ川、ベレジナ川、ソジ川などがある。

3.1. 気候

ベラルーシの気候は、穏やかな大陸性気候に分類されるが、大西洋からの湿った空気の影響も受けるため、夏は涼しく湿潤で、冬は比較的穏やかである。ただし、東部ではより大陸性の特徴が強く、冬の寒さが厳しくなる傾向がある。1月の平均気温は南西部(ブレスト)の-4 °Cから北東部(ヴィーツェプスク)の-8 °Cの範囲である。夏の平均気温は18 °C程度である。年間平均降水量は550 mmから700 mmで、その多くは夏季に集中する。

3.2. 水系

ベラルーシは「湖の国」とも呼ばれるほど湖沼が多く、約1万1000の湖が存在する。最大の湖はナラチ湖である。主要な河川は、ドニエプル川(ベラルーシ領内を690km流れる)、ネマン川(同459km)、プリピャチ川(同495km)であり、これらの河川は古くから交通路として利用されてきた。西ドヴィナ川も北部の重要な水路である。これらの河川と湖沼は、国の生態系と経済にとって重要な役割を果たしている。

3.3. 天然資源及び環境

ベラルーシの主要な天然資源は、国土の約4割を占める広大な森林であり、林産資源が豊富である。また、泥炭の埋蔵量も多く、燃料や農業用に利用されている。カリウム塩も重要な鉱物資源であり、ソリゴルスクなどで採掘され、肥料の原料として輸出されている。その他、花崗岩、ドロマイト(苦灰石)、泥灰岩、チョーク、砂、砂利、粘土なども産出される。石油と天然ガスも少量産出するが、国内需要を満たすには程遠く、エネルギー資源の大部分をロシアからの輸入に依存している。

環境面では、1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故の影響が最も深刻な問題である。隣国ウクライナで発生したこの事故により、放射性降下物の約70%がベラルーシ領内、特に南東部のホメリ州とマヒリョウ州に降り注ぎ、広大な土地が汚染された。国土の約5分の1が影響を受け、農地や森林が汚染され、住民の健康被害も報告されている。国連やその他の機関は、セシウム吸着材の使用やアブラナ栽培などによって汚染地域における放射線レベルの低減を目指している。

4. 政治

ベラルーシは1994年憲法により半大統領制共和国と規定され、三権分立(大統領、国民議会、裁判所)を基本としている。しかし、実際には1994年以降アレクサンドル・ルカシェンコ大統領による強権的な統治が続いており、国際社会からは「ヨーロッパ最後の独裁国家」と評されることも多い。政治体制は高度に中央集権化された権威主義体制であり、民主主義や人権状況については国内外から厳しい批判を受けている。

4.1. 政府構造

ベラルーシの政治体制は、大統領に極めて強大な権限が集中していることを特徴とする。

- 大統領: 国家元首であり、行政府の長を兼ねる。任期は5年。1994年憲法では2期までとされていたが、2004年の国民投票により3選禁止規定が撤廃された。さらに2022年の憲法改正では、大統領の通算任期制限が事実上リセットされた。大統領は首相および閣僚の任命権、法律の署名・拒否権、軍の最高指揮権、国民投票の実施権など広範な権限を有する。

- 行政府: 首相と閣僚会議(内閣)から構成される。首相および閣僚は大統領が任命する。閣僚会議のメンバーは必ずしも国民議会議員である必要はない。

- 立法府(国民議会): 二院制であり、共和国院(上院、定員64名)と代表者院(下院、定員110名)からなる。

- 共和国院:議員は各州議会とミンスク市議会から8名ずつ選出され、残りの8名は大統領が任命する。主な権限は、政府高官の選任、大統領弾劾裁判の実施、代表者院が可決した法案の承認または否決など。

- 代表者院:議員は小選挙区制により選出され、任期は4年。主な権限は、首相の任命承認、憲法改正案の発議、首相への不信任決議、内外政策に関する提言など。

各院は、地方当局が可決した法律が憲法に違反する場合、それを拒否する権限を持つ。

- 司法府: 最高裁判所と、憲法や商法に関する特定の問題を扱う憲法裁判所などの専門裁判所から構成される。裁判官は大統領が任命し、共和国院が承認する。刑事事件における最高控訴裁判所は最高裁判所である。ベラルーシ憲法は、特別な超法規的裁判所の使用を禁じている。

しかし、司法の独立は弱く、政治的介入を受けやすいと指摘されている。

4.2. 選挙及び政党

ベラルーシの選挙制度は、長年にわたり国際的な監視団体から公正性について厳しい批判を受けている。特にアレクサンドル・ルカシェンコ政権下では、野党勢力への弾圧や選挙プロセスの不透明さが問題視されてきた。

選挙制度

大統領選挙は5年ごと、代表者院(下院)議員選挙は4年ごとに行われる。大統領選挙では、ルカシェンコ大統領が一貫して公式発表で高い得票率(多くの場合80%前後)で再選されてきたが(1994年、2001年、2006年、2010年、2015年、2020年)、これらの選挙はいずれも自由かつ公正なものではなかったと国際的に評価されている。欧州安全保障協力機構(OSCE)などの監視団は、野党候補者の不当な登録拒否、選挙運動の不平等、メディアの偏向、投票・開票プロセスの不透明性などを指摘してきた。

主要政党

ベラルーシでは、親ルカシェンコ政党が議会の多数を占める一方、野党の活動は著しく制限されている。

- 親政権派:ベラルーシ共産党、労働正義共和党、ベラルーシ社会スポーツ党など。

- 野党勢力:ベラルーシ人民戦線党、統一市民党など。これらの野党は過去の選挙で議席を獲得できていないことが多い。

2004年の議会選挙では、親ルカシェンコ派以外の政党は議席を獲得できなかった。OSCEはこの選挙を、野党候補の恣意的な登録拒否や、与党に有利な選挙プロセスを理由に不公正と判断した。

近年の主要選挙と論争

- 2006年大統領選挙: ルカシェンコが再選。野党連合候補のアレクサンドル・ミリンケヴィチや社会民主党のアレクサンドル・カズリン(抗議デモ中に警察に拘束・暴行された)が立候補したが、OSCEは選挙を不公正と評価した。

- 2010年大統領選挙: ルカシェンコが4選(公式得票率約80%)。野党候補アンドレイ・サンニコフの得票率は3%未満とされた。選挙後、ミンスクでの大規模な抗議デモが警察によって鎮圧され、多くの参加者や大統領候補者が逮捕・投獄された。

- 2012年議会選挙: 代表者院議員110名のうち105名が無所属として当選。野党は選挙をボイコットし、国際社会から批判された。

- 2020年大統領選挙: ルカシェンコが6選(公式得票率80%)を果たしたと発表されたが、広範な不正疑惑から全国規模の抗議デモが発生した。欧州連合(EU)やアメリカ合衆国などは選挙結果を承認せず、制裁を科した。

国民投票

1996年の国民投票では、大統領任期の延長(5年から7年へ)と大統領権限の強化が承認されたが、選挙管理委員長ヴィクトル・ゴンチャルが「途方もない」不正だと非難し、選挙運動中に解任されるなど、その正当性について国内外から強い疑念が持たれた。2004年の国民投票では大統領の3選禁止規定が撤廃された。2022年の国民投票では、国の「中立」及び「非核地帯」条項の削除、大統領任期のリセットなどが承認された。

4.3. 人権状況

ベラルーシの人権状況は、特にアレクサンドル・ルカシェンコ政権下で深刻な懸念が表明され続けており、国際的な人権団体や多くの国々から厳しい批判を受けている。

アムネスティ・インターナショナルやヒューマン・ライツ・ウォッチなどの国際人権団体は、ルカシェンコ政権による人権侵害を一貫して報告している。ベラルーシの民主主義指数はヨーロッパで最も低く、フリーダム・ハウスは「不自由な国」と評価している。経済的自由度指数では「抑圧されている」と分類され、国境なき記者団が発表する報道自由度指数では、2022年に180か国中153位とされた。

主な人権問題として以下の点が挙げられる。

- 言論、集会、結社の自由の制約: 政府に批判的なメディアやジャーナリスト、NGO、野党政治家、人権活動家に対する迫害が横行している。平和的な抗議活動はしばしば暴力的に鎮圧され、参加者は恣意的に逮捕・拘束される。

- 市民権の問題と政治的迫害: 野党支持者や反体制派と見なされた市民は、職を失ったり、不当な刑事訴追を受けたりすることがある。2014年には、コルホーズ労働者(全労働力の約9%)が知事の許可なしに転職や転居を禁じられる法律が公布され、ルカシェンコ大統領自身がこれを農奴制に例えた。同様の規制は2012年に林業に対しても導入された。

- 死刑制度の維持: ベラルーシはヨーロッパで唯一死刑制度を維持・執行している国である。2023年3月には、反逆罪で有罪判決を受けた公務員や軍人に対しても死刑を適用可能とする法律が成立した。

- 拷問と不当な扱い: 2020年の大統領選挙後の抗議デモでは、拘束された人々に対する拷問や非人道的な扱いが多数報告された。国連人権高等弁務官事務所は、450件以上の拷問・虐待の記録を受け取り、女性や子供に対する暴力(性的虐待やゴム警棒によるレイプを含む)も報告された。ミンスクのオクレレレティナ刑務所では、性的暴行を示唆する負傷を負った被拘禁者が少なくとも3人いた。ルカシェンコ大統領は、被拘禁者が打撲傷を偽装していると主張した。

- LGBTの権利: LGBTの人々の権利状況はヨーロッパで最も低い水準にある。

- ライアンエアー4978便強制着陸事件: 2021年5月23日、反体制派ジャーナリストロマン・プロタセヴィッチとそのガールフレンドを逮捕するため、アテネ発ビリニュス行きのライアンエアー旅客機をベラルーシ領空内で強制的に着陸させた事件は、国際社会から「国家によるハイジャック」と強く非難され、EUはより厳しい制裁を科した。

- 移民を利用したハイブリッド戦争: 2021年、ルカシェンコ政権は制裁への報復として、EU諸国(ポーランド、リトアニア、ラトビア)との国境に中東などからの移民を意図的に送り込み、人道危機を引き起こしたとして非難された。ベラルーシ当局者が移民に国境を越えるよう強要する映像も記録された。

これらの人権侵害に対し、EU、アメリカ、イギリス、カナダなどは、不正選挙や政治的抑圧を理由に、ベラルーシ政府高官や関連企業・団体に対する制裁を繰り返し科している。

司法制度は独立性を欠き、政治的介入を受けやすいとされている。汚職も問題であり、入札プロセスでの贈収賄などが報告されているが、内部告発者の保護や国のオンブズマン制度は整備されていない。

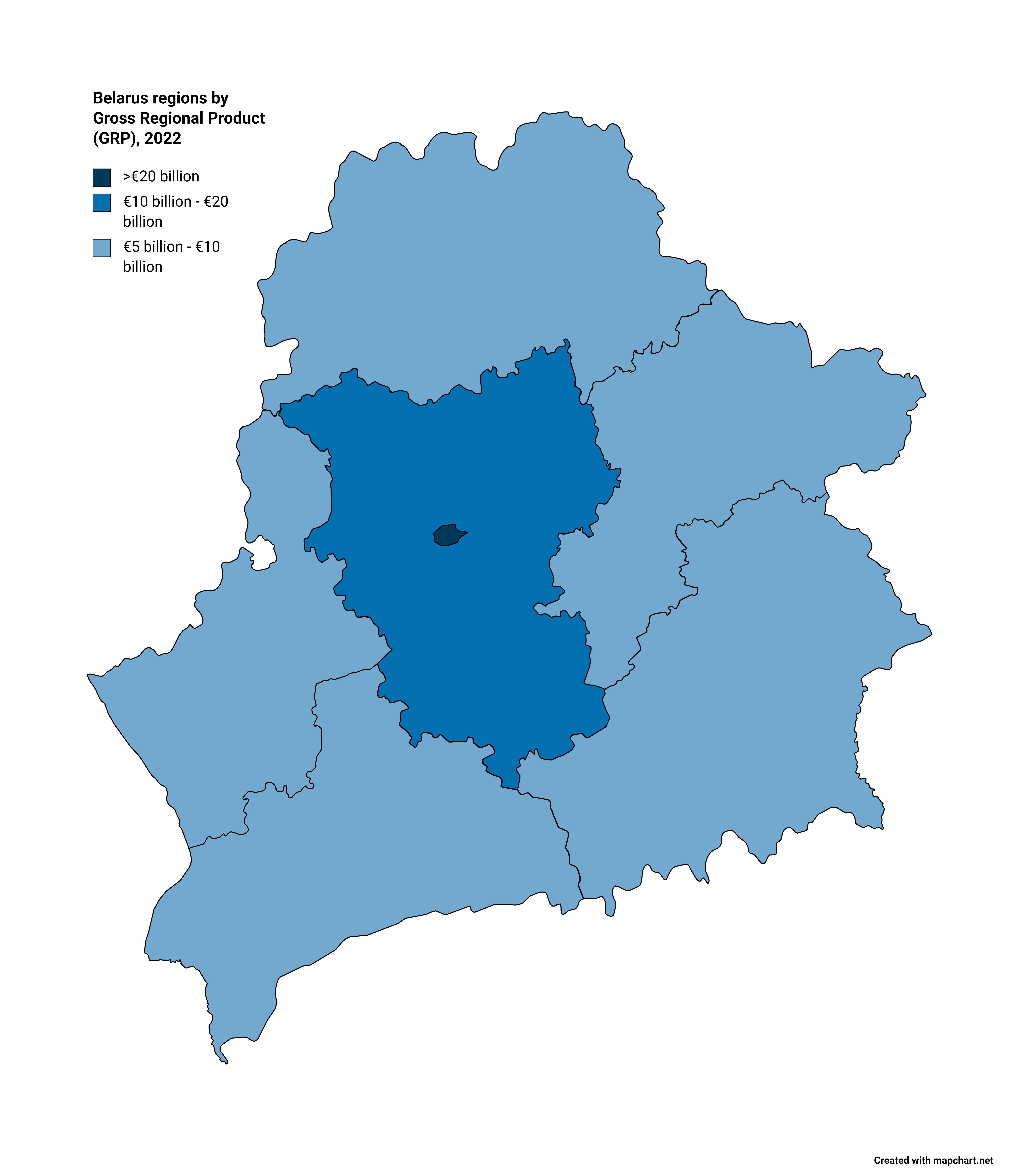

5. 行政区分

ベラルーシは、6つの州(вобласцьヴォブラスツィベラルーシ語、областьオーブラスチロシア語)と、首都であるミンスク特別市から構成されている。各州は、その行政中心都市の名前にちなんで名付けられている。この行政区画体系はソビエト連邦時代から引き継がれたものである。

ベラルーシの行政区画は以下の通り(州都を括弧内に示す)。

# ミンスク市 (首都)

# ブレスト州 (ブレスト)

# ホメリ州 (ホメリ)

# フロドナ州 (フロドナ)

# マヒリョウ州 (マヒリョウ)

# ミンスク州 (ミンスク)

# ヴィーツェプスク州 (ヴィーツェプスク)

各州には州議会(абласны Савет Дэпутатаўベラルーシ語)と呼ばれる地方立法機関があり、住民によって選出される。また、州行政府(абласны выканаўчы камітэтベラルーシ語)と呼ばれる地方行政機関があり、その長は大統領によって任命される。

州はさらに118の地区(раёнベラルーシ語、районロシア語)に細分化される。各地区にも地区議会と地区行政府が存在する。ミンスク市は9つの区に分かれ、州と同等の行政レベルを持つ特別市として、独自の憲章に基づき運営されている。

地方自治は、行政領域単位(адміністрацыйна-тэрытарыяльныя адзінкіベラルーシ語)によって管理され、基本レベルとプライマリーレベルの2段階で行われる。基本レベルには118の地区議会と10の州直轄市議会があり、これらは州政府によって監督される。プライマリーレベルには、14の地区直轄市議会、8つの都市型集落議会、そして1,151の村議会がある。

2019年現在、行政領域単位および領域単位には、115の市、85の都市型集落、23,075の農村集落が含まれる。

5.1. 主要都市

ベラルーシには首都ミンスクをはじめ、各州の行政・経済・文化の中心となる主要都市がいくつか存在する。以下に主要な都市を挙げる(人口は2019年国勢調査または近年の推定に基づく)。

- ミンスク (Мінскベラルーシ語): ベラルーシの首都であり最大の都市。人口約200万人。国の政治、経済、文化、科学技術の中心地。ミンスク州の行政中心地でもあるが、州からは独立した特別市の地位を持つ。第二次世界大戦で大きな被害を受けたが、戦後ソビエト様式で再建された。

- ホメリ (Гомельベラルーシ語): 国内第2の都市で、ホメリ州の州都。人口約50万人。ドニエプル川の支流ソジ川沿いに位置し、工業が盛ん。

- マヒリョウ (Магілёўベラルーシ語): マヒリョウ州の州都。人口約36万人。ドニエプル川沿いに位置する歴史ある都市で、機械工業や化学工業が発展。

- ヴィーツェプスク (Віцебскベラルーシ語): ヴィーツェプスク州の州都。人口約37万人。西ドヴィナ川沿いに位置し、画家マルク・シャガールの出身地として知られる。毎年夏に国際芸術祭「スラヴャンスキー・バザール」が開催される。

- フロドナ (Гроднаベラルーシ語): フロドナ州の州都。人口約37万人。ネマン川沿いに位置し、ポーランドとリトアニアの国境に近い。歴史的建造物が多く残る美しい都市。

- ブレスト (Брэстベラルーシ語): ブレスト州の州都。人口約35万人。ポーランド国境に位置し、交通の要衝。第二次世界大戦初期のブレスト要塞防衛戦で知られる。

- バブルイスク (Бабруйскベラルーシ語): マヒリョウ州の主要都市の一つ。人口約21万人。

- バラーナヴィチ (Баранавічыベラルーシ語): ブレスト州の主要都市の一つ。人口約18万人。鉄道交通の要衝。

- ボリソフ (Барысаўベラルーシ語): ミンスク州の都市。人口約14万人。

- ピンスク (Пінскベラルーシ語): ブレスト州の都市。人口約13万人。ポレーシエ地方の中心都市の一つ。

- マズィル (Мазырベラルーシ語): ホメリ州の都市。人口約11万人。石油精製業が盛ん。

これらの都市は、それぞれの地域における経済活動、文化交流、教育の中心としての役割を担っている。

6. 対外関係

ベラルーシの外交政策は、ソビエト連邦崩壊後の地政学的状況と、アレクサンドル・ルカシェンコ政権の長期にわたる統治によって特徴づけられてきた。ロシアとの緊密な同盟関係を基軸としつつも、欧米諸国とは人権問題や民主主義の状況を巡ってしばしば緊張関係にある。

白ロシア・ソビエト社会主義共和国は、ウクライナSSRと共に、1945年に国際連合の原加盟国となった51か国の一つであった。独立後は独立国家共同体(CIS)の創設メンバーとなり、ユーラシア経済連合(EAEU)、集団安全保障条約機構(CSTO)、非同盟運動(1998年加盟)、欧州安全保障協力機構(OSCE)など、多くの国際機関や地域協力の枠組みに参加している。

6.1. ロシアとの関係

ベラルーシとロシアは、歴史的、文化的、経済的に深いつながりを持ち、ソ連崩壊後も緊密な同盟関係を維持してきた。ベラルーシは原材料の輸入や製品の輸出市場においてロシアに大きく依存している。

1990年代後半から両国はベラルーシ・ロシア連合国家の形成を推進し、通貨統合、市民権の共通化、共通の外交・防衛政策などを目指す一連の条約(1996年-1999年)を締結した。しかし、通貨統合の遅延、憲法草案に関する国民投票の未実施、石油貿易を巡る紛争(例:2007年ロシア・ベラルーシエネルギー紛争)などにより、連合国家の将来は不透明なものとなっている。ルカシェンコ大統領はロシアへの完全な従属を警戒し、統合の進展に慎重な姿勢を見せることもあった。

しかし、2020年の大統領選挙とその後の大規模な反政府デモ、そしてそれに続く西側諸国からの制裁強化により、ベラルーシは国際的に一層孤立し、ロシアへの依存を深めざるを得なくなった。2021年には共通軍事ドクトリンの改定や経済統合の深化について合意。2022年ロシアのウクライナ侵攻においては、ベラルーシはロシア軍の自国領土通過と拠点としての使用を許可し、国際社会からさらなる非難と制裁を受けた。

6.2. 欧州連合との関係

ベラルーシと欧州連合(EU)の関係は、東方パートナーシップへの参加など協力の側面もある一方で、ベラルーシ国内の人権状況や民主主義の欠如を巡って長らく緊張状態が続いている。EUは、選挙の不正や反体制派への弾圧を理由に、ルカシェンコ大統領や政府高官に対する渡航禁止や資産凍結などの制裁を繰り返し科してきた。

2020年の大統領選挙とその後の弾圧、2021年のライアンエアー4978便強制着陸事件、そして移民を利用した国境危機は、EUとの関係をさらに悪化させた。EUはこれらの出来事に対し、経済制裁を含む厳しい措置で対応した。2021年6月、ベラルーシはEUによる追加制裁を受けて東方パートナーシップへの参加を停止した。

6.3. 周辺国及びその他の国々との関係

- ウクライナ、ポーランド、リトアニア、ラトビア: これらの国境を接する周辺国とは、歴史的経緯や地政学的な理由から複雑な関係を持つ。特にポーランドとリトアニアは、ベラルーシの民主化運動を支持し、反体制派の亡命を受け入れるなどしており、ベラルーシ政府との間には緊張関係が存在する。1995年と1996年にラトビアおよびリトアニアとの国境画定条約を締結、1997年にはウクライナとの国境画定条約を批准した(2009年)。

- アメリカ合衆国: 関係は緊張しており、2008年以降、両国は大使レベルの外交関係を持っていなかった。米国はベラルーシの人権状況や民主主義の欠如を理由に、ベラルーシ民主主義法(2004年)などを通じて反政府NGOへの資金提供やベラルーシ政府への融資禁止(人道的目的を除く)などの措置を講じてきた。

- 中華人民共和国: ベラルーシは中国との関係を強化しており、ルカシェンコ大統領は度々訪中している。経済的・政治的な協力関係を深めている。

- シリアなど中東諸国とも関係を維持している。

7. 軍事

ベラルーシ共和国軍は、陸軍および空軍・防空軍の二軍から構成されている。ベラルーシ国防省の管轄下にあり、大統領が最高指揮官を務める。この他に準軍事組織として、内務省のベラルーシ国内軍とベラルーシ国家国境軍委員会がある。

国軍は1992年、ソビエト連邦崩壊に伴い、新共和国の領土内にあった旧ソビエト軍の部隊を基盤として創設された。旧ソ連軍からベラルーシ共和国軍への改編は1997年に完了し、兵員数は約3万人に削減され、指揮系統や部隊編成も再構築された。

兵役は徴兵制度が敷かれており、高等教育を受けている場合は12ヶ月、そうでない場合は18ヶ月の服務期間となっている。少子化による徴兵対象年齢の人口減少に伴い、契約兵の重要性が増しており、2001年には約1万2千人が契約兵であった。2005年には、国内総生産(GDP)の約1.4%が軍事費に充てられた。

ベラルーシは北大西洋条約機構(NATO)への加盟希望を表明していないが、1997年からはNATOの平和のためのパートナーシップ(PfP)個別パートナーシッププログラムに参加している。また、アフガニスタンでの国際治安支援部隊(ISAF)の任務に対し、給油や領空通過支援を提供した。しかし、ベラルーシはロシア主導の集団安全保障条約機構(CSTO)の加盟国であるため、NATO加盟は現実的ではない。NATOとベラルーシの関係は、2006年3月の大統領選挙後に緊張が高まった。

2022年ロシアのウクライナ侵攻においては、ロシア軍がベラルーシ領土を拠点としてウクライナへ侵攻したことから、ベラルーシは国際社会から強い非難を受け、軍事面でもロシアとの一体化がより鮮明になった。

8. 経済

ベラルーシの経済は、ソビエト連邦時代から引き継がれた国家主導型の混合経済モデルを特徴としている。1991年の独立後も、他の旧ソ連構成国の多くで見られたような大規模な民営化は進められず、主要産業の多くが依然として国有企業の手に残っている。アレクサンドル・ルカシェンコ政権は、この体制を維持しつつ、ロシアとの経済的結びつきを重視してきたが、近年は国際的な経済制裁や国内経済の構造的問題に直面している。

人間開発指数では「非常に高い」開発レベルに分類され、2019年には世界で60位であった。2019年の国内総生産(GDP)に占める製造業の割合は31%で、その3分の2以上が製造業であった。製造業は労働力の34.7%を雇用している。農業の主要産品にはジャガイモや畜産副産物(肉など)がある。

1991年のソ連崩壊時、ベラルーシはGDPに占める工業の割合が世界で最も高い国の一つであり、CIS加盟国の中で最も裕福な国であった。2015年には、ベラルーシ人の39.3%が国営企業に、57.2%が民間企業(政府が21.1%の株式を保有)に、3.5%が外資系企業に雇用されていた。1994年、ベラルーシの主要輸出品には重機械(特にトラクター)、農産物、エネルギー製品が含まれていた。経済的には、ベラルーシは独立国家共同体(CIS)、ユーラシア経済共同体、そしてロシアとの連合国家に関与してきた。1990年代には、貿易相手国からのベラルーシ製品への輸入、投資、需要の減少により、工業生産は急落した。GDPは1996年にようやく上昇し始め、経済面では旧ソ連構成国の中で最も回復の早い国となった。2006年のPPPドルでのGDPは831億米ドル(推定)、一人当たり約8,100米ドルであった。2005年のGDP成長率は9.9%、インフレ率は平均9.5%であった。世界知的所有権機関のグローバル・イノベーション・インデックスでは2024年に85位にランクされた。

ベラルーシは1993年に世界貿易機関(WTO)への加盟を申請した。労働者の権利保護の不備(失業や国営部門以外での就労を禁じる法律の制定など)を理由に、ベラルーシは2007年6月21日にEUの一般特恵制度(GSP)の地位を失い、関税率は以前の最恵国待遇レベルに引き上げられた。

2011年には、ルカシェンコ政権による経済の中央集権的管理に起因する深刻な経済危機に見舞われ、インフレ率は108.7%に達した。2022年10月、ルカシェンコ大統領は食料インフレ対策として物価上昇を禁止した。2023年1月、ベラルーシは「非友好国」によって作成されたデジタルメディアや知的財産の著作権侵害を合法化した。

8.1. 主要産業

ベラルーシ経済は、ソビエト連邦時代から続く重工業と農業を基盤としつつ、近年では情報技術(IT)産業の成長も目覚ましい。

- 製造業: ベラルーシ経済の中核を成す分野である。

- 機械工業:ベラーズ(BelAZ)ブランドの大型ダンプトラックや、MTZ(Minsk Tractor Works)ブランドのトラクターは国際的にも知られている。その他、農業機械、工作機械なども生産されている。

- 化学工業:カリウム塩を原料とした肥料生産は世界有数であり、石油化学製品、合成繊維なども重要である。

- 農業: 国土の多くが農地に適しており、伝統的に重要な産業である。

- ジャガイモ:ベラルーシを代表する農産物であり、「第二のパン」とも呼ばれるほど食文化に深く根付いている。

- 畜産業:乳製品、肉牛、豚の飼育が盛んである。

- その他:ライ麦、大麦、亜麻なども栽培されている。

- 情報技術(IT)産業: 近年急速な成長を遂げている分野である。政府は2005年にIT企業への税制優遇措置(ハイテクパーク設立)を導入し、多くのソフトウェア開発企業やアウトソーシング企業が育成された。ゲーム開発会社ウォーゲーミング(『World of Tanks』で知られる)や、メッセージングアプリViberなどがベラルーシ発の成功例として挙げられる。豊富な理工系人材がこの分野の成長を支えている。

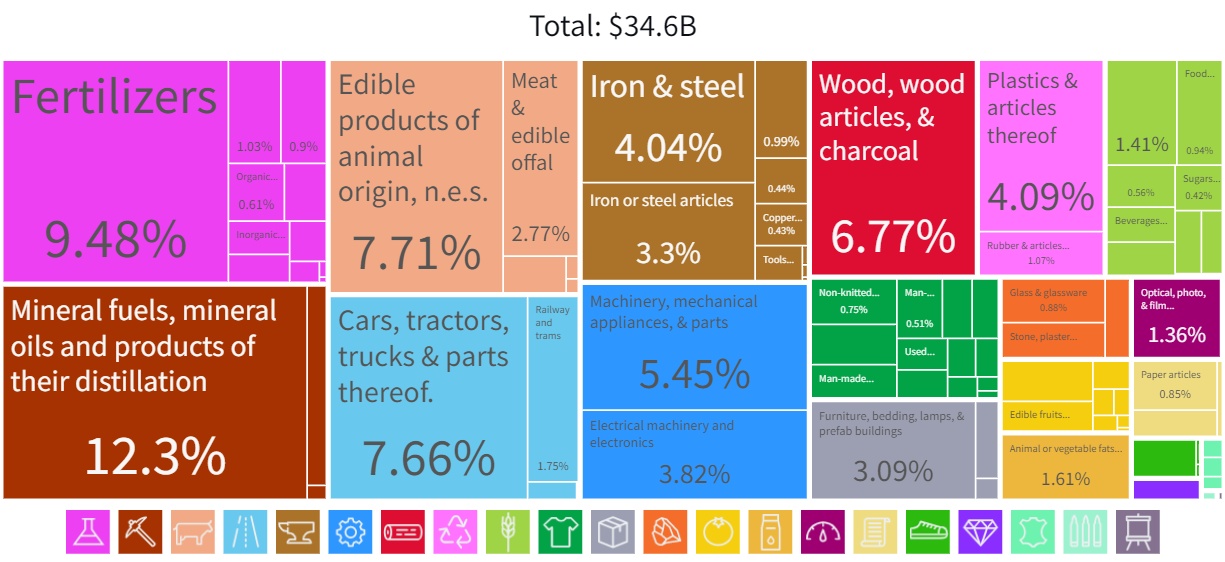

8.2. 貿易

ベラルーシは180カ国以上と貿易関係を持っている。2007年時点で、主要な貿易相手国はロシアであり、ベラルーシの輸出の約45%、輸入(石油を含む)の約55%を占めていた。EU諸国は輸出の25%、輸入の20%を占めていた。

2022年4月、ロシアのウクライナ侵攻を幇助した結果として、EUはベラルーシに対する貿易制裁を科した。これらの制裁は2023年8月に延長・拡大された。これらの制裁は、2020年のルカシェンコ大統領の不正選挙疑惑に続くものに追加されたものである。

主要な輸出品目には、機械設備(トラクター、トラックなど)、化学製品(肥料、石油製品)、食料品(乳製品、肉類)などがある。輸入品目には、原油、天然ガス、金属製品、医薬品などが含まれる。

ベラルーシはユーラシア経済連合(EAEU)の加盟国であり、ロシア、カザフスタン、アルメニア、キルギスとの間で関税同盟を結んでいる。しかし、2020年以降の欧米諸国による経済制裁は、ベラルーシの貿易に大きな影響を与えている。

8.3. 通貨及び金融

ベラルーシの公式通貨はベラルーシ・ルーブル(Беларускі рубельベラルーシ語、ISO 4217コード: BYN)である。この通貨は1992年5月にソビエト・ルーブルに代わって導入され、それ以来2度のデノミネーション(通貨単位の切り下げ)を経験している。ベラルーシ共和国初の硬貨は1996年12月27日に発行された。ルーブルは2000年に新しい価値で再導入され、その後も使用され続けた。

2007年、ベラルーシ国立銀行はベラルーシ・ルーブルのロシア・ルーブルへのペッグ制を放棄した。ロシア・ベラルーシ連合国家の一環として、両国はユーロに類似した単一通貨の使用を議論し、2008年1月1日からのロシア・ルーブルへの移行が提案されたこともあったが、実現には至っていない。

2011年5月23日、ルーブルは米ドルに対して56%切り下げられた。闇市場ではさらに急激な下落が見られ、市民がルーブルをドル、ユーロ、耐久消費財、缶詰などに交換しようと殺到し、金融崩壊が間近に迫っているように見えた。2011年6月1日、ベラルーシは国際通貨基金(IMF)に経済救済パッケージを要請した。

2016年7月、新たな通貨である新ベラルーシ・ルーブル(BYN)が導入され、旧ルーブル(BYR)を10,000分の1のレートで置き換えた(10,000旧ルーブル = 1新ルーブル)。2016年7月1日から12月31日まで、旧通貨と新通貨は並行して流通し、2000年シリーズの紙幣と硬貨は2017年1月1日から2021年12月31日まで2009年シリーズと交換可能であった。このデノミネーションは、高いインフレ率に対抗するための努力と見なすことができる。

ベラルーシの銀行システムは、中央銀行であるベラルーシ国立銀行と25の商業銀行の2層構造となっている。

8.4. エネルギー

ベラルーシはエネルギー資源に乏しく、特に石油と天然ガスは国内需要の大部分をロシアからの輸入に依存している。この高い依存度は、しばしばロシアとの政治・経済交渉における脆弱性となってきた。エネルギー価格や供給条件を巡る紛争(例:「ガス戦争」)も度々発生している。

国内の電力の大部分は火力発電所で生成されている。近年、エネルギー自給率の向上とロシアへの依存度低減を目指し、原子力発電の導入が進められた。フロドナ州オストロヴェツには、ロシアのロスアトムの協力によりベラルーシ原子力発電所が建設された。これはベラルーシ初の原子力発電所であり、VVER(加圧水型軽水炉)2基(合計出力240万キロワット)を備えている。1号機は2021年、2号機は2023年に商業運転を開始した。この原発はベラルーシの電力需要の約3分の1を賄うと期待されているが、建設費用100億ドルの融資もロシアに頼ったため、エネルギー面でのロシア依存構造の根本的な変化には繋がっていないとの指摘もある。また、隣国リトアニアは、首都ビリニュスから約50kmという近距離に位置することから安全性への懸念を強く表明しており、バルト三国は原発稼働後のベラルーシからの電力輸入停止で合意した。

ベラルーシ政府は、再生可能エネルギーの導入も推進しているが、その割合はまだ低い。エネルギー効率の改善や国内資源(泥炭など)の活用も課題となっている。

8.5. 雇用及び労働

ベラルーシの労働力人口は400万人を超え、そのうち女性が男性をわずかに上回っている。2005年には、人口のほぼ4分の1が工業部門で雇用されていた。農業、製造販売、商業、教育分野でも高い雇用が見られる。政府統計によると、2005年の失業率は1.5%であった。当時、失業者は67万9千人で、そのうち3分の2が女性であった。失業率は2003年以降減少傾向にあり、全体の雇用率は1995年に統計が開始されて以来最高水準となっていた。

しかし、近年の経済状況の変化や国際的な制裁の影響により、雇用情勢は変動している。特に国営企業中心の雇用構造は、市場経済への移行の遅れや硬直性といった課題を抱えている。

労働者の権利や労働条件に関しては、国際的な労働基準との乖離が指摘されることがある。例えば、2014年にはコルホーズ(集団農場)労働者の転職や転居を制限する法律が導入され、ルカシェンコ大統領自身がこれを「農奴制」に例えるなど、自由な労働移動の制約が問題視された。また、政府による労働組合活動への介入や、独立した労働組合の活動制限も懸念されている。失業や国営部門以外での就労を禁じる法律の存在など、労働者の権利保護に関する問題から、ベラルーシはEUの一般特恵制度の適用を停止された経緯もある。

9. 社会

ベラルーシ社会は、ソビエト連邦時代からの影響を色濃く残しつつ、独立後の変化にも対応してきた。人口動態、民族構成、言語使用、宗教、教育、福祉など、多岐にわたる側面で独自の特徴が見られる。近年は、政治的・経済的な要因による社会変動も顕著である。社会的弱者やマイノリティの状況は、国際的な人権基準に照らして課題も指摘されている。

9.1. 人口構成

2019年の国勢調査によると、ベラルーシの総人口は約941万人であった。2024年1月時点では約916万人と推定されている。人口密度は1平方キロメートルあたり約50人である。総人口の約70%が都市部に集中しており、都市化が進んでいる。

最大の都市は首都ミンスクで、2015年時点で約193万7900人の住民がいた。次いでホメリ(約48万1千人)、マヒリョウ(約36万5100人)、ヴィーツェプスク(約34万2400人)、フロドナ(約31万4800人)、ブレスト(約29万8300人)などが主要都市として挙げられる。

他の多くの東ヨーロッパ諸国と同様に、ベラルーシは人口減少とマイナスの自然増減率に直面している。2007年には人口が0.41%減少し、合計特殊出生率は1.22と、人口置換水準を大きく下回っていた。しかし、純移動率は1000人あたり+0.38であり、これは近隣諸国の多くが大幅な純流出を経験しているのとは対照的に、ベラルーシがわずかながら移入超過であることを示している。2015年現在、人口の69.9%が14歳から64歳、15.5%が14歳未満、14.6%が65歳以上であった。人口の高齢化も進んでおり、年齢の中央値は30-34歳から2050年には60-64歳に上昇すると推定されている。男女比は約0.87(女性1人に対し男性0.87人)である。平均寿命は72.15歳(男性66.53歳、女性78.1歳)。15歳以上の識字率は99%以上である。

民族構成は、ベラルーシ人が人口の84.9%を占める(2019年国勢調査)。次いでロシア人(7.5%)、ポーランド人(3.1%)、ウクライナ人(1.7%)となっている。

9.2. 言語

ベラルーシの公用語はベラルーシ語とロシア語である。1995年の国民投票により、ロシア語が正式に第二公用語として追加された。アレクサンドル・ルカシェンコ政権発足後、主要都市の多くの学校でベラルーシ語ではなくロシア語で教育が行われるようになり、ロシア語の使用が社会全般で優勢となった。

2009年の国勢調査によると、人口の53%がベラルーシ語を「母語」と回答したのに対し、ロシア語を母語としたのは41%であった。しかし、「家庭で通常話す言語」としては、70%がロシア語、23%がベラルーシ語と回答しており、日常生活ではロシア語が広く使われている実態が示された。ベラルーシ語の文学作品の年間発行部数も1990年から2020年にかけて大幅に減少した。

トラシャンカと呼ばれるベラルーシ語とロシア語の混合形態(ピジン言語またはクレオール言語に似たもの)も存在し、特に農村部や一部の都市部で話されている。少数民族の言語としては、ポーランド語、ウクライナ語、東イディッシュ語などが国内の各コミュニティで話されている。

9.3. 宗教

2011年11月の国勢調査によると、ベラルーシ国民の58.9%が何らかの宗教を信仰している。そのうち、東方正教会が約82%を占め、これは主にロシア正教会のベラルーシ管区に属する。少数派としてベラルーシ独立正教会も存在する。

ローマ・カトリックは主に西部地域で信仰されており、ベラルーシ人および国内のポーランド人とリトアニア人の少数民族から構成される。プロテスタントの諸派も存在する。その他、ベラルーシ・ギリシャ・カトリック教会、ユダヤ教、イスラム教、ネオ・ペイガニズム(現代異教)も少数ながら信仰されている。

全体として、人口の48.3%が正教徒、41.1%が無宗教、7.1%がローマ・カトリック教徒、3.3%がその他の宗教を信仰している。かつてベラルーシはヨーロッパにおけるユダヤ人の主要な中心地の一つであり、人口の10%を占めていたが、20世紀半ばのホロコースト、国外追放、移住によりその数は激減し、現在では人口の1%未満の少数派となっている。リプカ・タタール人は1万5千人以上おり、主にイスラム教徒である。

ベラルーシ憲法第16条によれば、国教は存在しない。信教の自由は同条で保障されているが、政府や社会秩序に有害と見なされる宗教団体は禁止される可能性がある。ルカシェンコ大統領は、正教会とカトリック教会を「我が国の二大宗派」と述べている。

9.4. 教育

ベラルーシの教育制度は、ソビエト連邦時代に築かれた基礎の上に成り立っており、高い識字率(99%以上)を維持している。教育は国家によって手厚く管理・支援されている。

就学前教育から始まり、義務教育は6歳から15歳までの9年間である。

- 基礎教育: 初等教育(4年間)と基礎中等教育(5年間)からなる。

- 普通中等教育: 基礎中等教育修了後、さらに2年間普通中等学校で学ぶか、専門的中等教育機関(テクニクムやカレッジ)に進学する。

- 高等教育: 大学、アカデミー、研究所などで行われる。主要な大学としては、ベラルーシ国立大学(ミンスク)、ベラルーシ国立工科大学(ミンスク)、ベラルーシ国立経済大学(ミンスク)などがある。ソ連時代からの伝統で理工系分野に強く、近年はIT分野の人材育成にも力を入れている。

教育は主にロシア語で行われるが、ベラルーシ語による教育も一部存在する。政府は愛国教育やイデオロギー教育を重視する傾向があり、教育内容に対する国家の統制が強いと指摘されることもある。

9.5. 保健及び福祉

ベラルーシの保健医療システムは、ソビエト連邦時代のセマシュコ・モデル(国家による無料の普遍的医療保障)を基本的に引き継いでおり、国民は原則として無料で医療サービスを受けることができる。

- 公衆衛生医療システム: 国立の病院や診療所が医療提供の中心であり、地域ごとに医療施設が配置されている。都市部と農村部での医療格差の是正が課題の一つである。

- 主要な健康指標: 平均寿命は男性が約66.5歳、女性が約78.1歳(2007年)であり、他のヨーロッパ諸国と比較すると低い水準にある。主な死因は循環器系疾患や癌である。

- 医療サービスへのアクセス: 原則無料であるが、高度な医療や特定の医薬品については自己負担が生じる場合もある。また、設備の老朽化や最新医療技術の導入の遅れが指摘されることもある。

- 社会保障制度: 年金制度、失業保険、家族手当、障害者支援などが整備されている。ただし、経済状況の変動により、給付水準の維持が課題となることもある。

チェルノブイリ原子力発電所事故(1986年)による健康影響は依然として重要な問題であり、汚染地域住民への医療支援や健康調査が継続されている。

共和党科学医学図書館は、国内の科学者、専門家、研究機関、医療施設、教育機関などに関連情報を提供しており、90万点以上の蔵書を持つ国内最大級の文化施設でもある。

9.6. 治安及び公安

ベラルーシの治安は、他の旧ソ連構成国と比較すると比較的良好であると一般に評価されてきたが、近年は政治的・社会経済的状況の変化に伴い、注意が必要な側面もある。

- 犯罪発生率: 一般犯罪の発生率は、特に都市部において、スリ、強盗、車上荒らしなどが報告されている。外国人がターゲットとなる犯罪も発生しており、特に裕福と見なされやすい日本人は注意が必要とされる。

- 警察組織: ベラルーシ内務省が管轄するミリツィヤ(民警)が国内の治安維持を担当している。その他、ベラルーシ国家保安委員会(KDB、旧KGB)が国家安全保障に関わる情報活動や防諜活動を行っている。

- 公安に関する問題点:

- 政治的デモや集会に対する厳しい規制と、参加者への強硬な対応が国際的に問題視されている。

- 過去には、2008年の独立記念日コンサート会場での爆弾事件や、2011年のミンスク地下鉄爆破事件など、テロ事件も発生している。

- 政府の治安政策: ルカシェンコ政権は、国内の安定と秩序維持を最優先課題としており、治安機関に強い権限を与えている。これが人権侵害に繋がっているとの批判もある。

2022年のロシアによるウクライナ侵攻以降、ベラルーシ国内の政治的緊張も高まっており、治安情勢は流動的である。

10. 交通

ベラルーシは地理的にヨーロッパの東西および南北を結ぶ回廊に位置しており、交通インフラは国内経済および国際輸送において重要な役割を果たしている。

- 道路網: 総延長約8万6千km(2003年)。主要都市間を結ぶ幹線道路(Mロード)が整備されており、国際的な輸送ルートの一部を構成している。欧州自動車道路のE30号線などが国内を通過している。

- 鉄道システム: ベラルーシ鉄道が運営。総延長は約5,500kmで、その多くが電化されている。ロシア、ウクライナ、ポーランド、リトアニア、ラトビアなど周辺国と接続されており、旅客輸送および貨物輸送(特にロシアとヨーロッパ間のトランジット貨物)において重要である。軌間は旧ソ連標準の広軌(1520mm)であるため、ポーランドなど標準軌(1435mm)の国との間では台車交換や積み替えが必要となる。

- 航空交通: 主要な国際空港はミンスク国立空港(MSQ)である。国営航空会社のベラーヴィアが国内線および国際線を運航している。その他、ブレスト、ホメリ、フロドナ、マヒリョウ、ヴィーツェプスクにも地方空港がある。2021年のライアンエアー4978便強制着陸事件以降、ベラルーシ領空の飛行を回避する航空会社が増え、国際的な航空アクセスに影響が出ている。

- 内陸水路: ドニエプル川、プリピャチ川、ネマン川などが内陸水運に利用されている。ドニエプル・ブク運河は黒海とバルト海を結ぶ水路の一部を形成している。

- パイプライン: ロシアからヨーロッパへ石油や天然ガスを輸送するパイプライン(ドルジバ石油パイプライン、ヤマル・ヨーロッパパイプラインなど)が国内を通過しており、トランジット国としての役割も担っている。

11. 科学技術

ベラルーシは、ソビエト連邦時代からの伝統を引き継ぎ、科学技術、特に基礎科学と応用工学の分野で一定の水準を維持している。ベラルーシ国立科学アカデミーが国内の科学研究を統括する中心的機関であり、物理学、数学、化学、生物学、医学、農学、人文学など幅広い分野で研究活動を行っている。

近年特に成長が著しいのは情報技術(IT)産業である。政府は2005年に「ハイテクパーク」(Парк высокіх тэхналогійベラルーシ語)をミンスクに設立し、IT企業に対して税制優遇措置や簡素化された規制を提供することで、国内外からの投資と企業の誘致を積極的に行ってきた。これにより、ソフトウェア開発、アウトソーシング、ゲーム開発などの分野で多くの企業が成長し、ベラルーシ経済の新たな柱の一つとなっている。代表的な企業には、ゲーム開発会社ウォーゲーミング(『World of Tanks』)、メッセージングアプリViber(イスラエルで創業されたが開発拠点の一つがベラルーシにあった)、ソフトウェア開発・コンサルティング企業のEPAM Systemsなどがある。

しかし、2020年以降の政治的混乱と国際的な制裁は、IT産業の成長にも影を落としており、一部の企業や技術者の国外流出が懸念されている。

その他の科学技術分野では、光学、レーザー技術、材料科学、ナノテクノロジーなどの分野でも研究開発が進められている。

12. 文化

ベラルーシの文化は、東スラヴの伝統を基盤としつつ、長年にわたるポーランド、リトアニア、ロシアなど周辺諸国との交流や支配の影響を受け、独自の発展を遂げてきた。民俗、芸術、文学、食文化など、多様な側面を持つ。

12.1. 芸術と文学

ベラルーシの芸術と文学は、豊かな歴史と多様な表現形式を持つ。

- 美術: 伝統美術としては、イコン製作や木彫りが挙げられる。近代以降では、ヴィーツェプスク出身のマルク・シャガールが世界的に有名であり、彼は故郷を主題とした多くの作品を残した。現代美術も活発であり、ベラルーシ国立美術館などがその中心となっている。

- 文学: ベラルーシ文学の起源は、11世紀から13世紀の宗教文書や、12世紀のトゥーロフのキリルの詩などに遡る。16世紀には、ポロツク出身のフランツィスク・スカリナが聖書をベラルーシ語(当時の古ベラルーシ語)に翻訳し、プラハとヴィリニュスで出版した。これは東ヨーロッパで初めて印刷された書物の一つである。近代ベラルーシ文学は19世紀後半に興り、ヤンカ・クパラ、ヤクブ・コラス、マクシム・ボグダノヴィッチなどが代表的な作家として知られる。ソビエト時代には、ヴァシル・ブィコフやウラジーミル・カラトケヴィチなどが活躍した。2015年には、ジャーナリストのスヴェトラーナ・アレクシエーヴィッチが、ベラルーシ人として初めてノーベル文学賞を受賞した。彼女の師と仰ぐアレシ・アダモヴィチも、国の被った惨禍を検証した影響力のある作家であった。

- 音楽:

- 民族音楽:豊かな伝統を持ち、民謡や民族楽器(ツィンバлы(ツィンバロム)、ドゥダ(バグパイプの一種)など)による演奏が特徴である。

- クラシック音楽:19世紀にミンスク在住のポーランド人作曲家スタニスワフ・モニューシュコが、ベラルーシの詩人ヴィンツェント・ドゥニン=マルツィンケヴィチと協力してオペラ『Sielankaポーランド語』(農婦)を制作した。ソビエト時代には、M・クロシュナー作曲のバレエ『ナイチンゲール』が、ミンスクの国立アカデミー・ヴィアリキ・バレエ劇場で上演された最初のベラルーシ・バレエとなった。

- ポピュラー音楽:ロック音楽も人気があり、近年ではユーロビジョン・ソング・コンテストにも積極的に参加している。

- 公演芸術: バレエは特に高い水準を誇り、ミンスクの国立アカデミー・バレエ劇場は1996年にブノワ舞踊賞を受賞した。演劇も盛んである。

政府は、ヴィーツェプスクで開催される国際芸術祭「スラヴャンスキー・バザール」など、年間を通じて多くの文化フェスティバルを後援している。

12.2. 伝統衣装と工芸

ベラルーシの伝統衣装は、キエフ・ルーシ時代にその起源を持つ。寒冷な気候に対応するため、体温を保つようにデザインされており、主に亜麻や羊毛から作られる。これらの衣装は、ポーランド、リトアニア、ラトビア、ロシア、その他のヨーロッパ諸国の近隣文化の影響を受けた華やかな模様で装飾されている。ベラルーシの各地域は、それぞれ独自のデザインパターンを発展させてきた。初期のドレスに共通する装飾模様の一つは、1995年の国民投票で採択された現在のベラルーシの国旗の旗竿側にも描かれている。

代表的な伝統衣装の要素としては、以下のようなものがある。

- ルシュニク (рушнікベラルーシ語): 刺繍が施された儀礼用の長い布で、結婚式や宗教行事など様々な場面で用いられる。

- 女性の衣装: 刺繍入りのブラウス(сарочкаサロチカベラルーシ語)、スカート(спадніцаスパドニツァベラルーシ語)、エプロン(хвартухフヴァルトゥフベラルーシ語)、ベスト(гарсэтハルセットベラルーシ語)、頭飾り(наміткаナミトカベラルーシ語など)から構成されることが多い。

- 男性の衣装: 刺繍入りのシャツ(кашуляカシュリャベラルーシ語)、ズボン(порткіポルトキベラルーシ語)、帯(поясポヤスベラルーシ語)など。

伝統工芸としては、上記の衣装に見られる刺繍や織物の他、陶芸、木彫り、わら細工(саломапляценнеサロマプリャツェンネベラルーシ語)などが知られている。これらの工芸品は、幾何学模様や動植物をモチーフとした精巧なデザインが特徴である。

12.3. 食文化

ベラルーシ料理は、主に野菜、肉(特に豚肉)、そしてパンから構成される。料理は通常、ゆっくりと煮込むか、シチューとして調理されることが多い。伝統的に、ベラルーシ人は軽い朝食と、昼食と夕食の2回のしっかりとした食事をとる。パンは小麦とライ麦の両方が消費されるが、小麦の栽培には厳しい気候条件のため、ライ麦パンの方がより一般的である。客人を迎える際には、もてなしの印としてパンと塩を差し出すのが伝統的な習慣である。

代表的な伝統料理には以下のようなものがある。

- ドラニキ (дранікіベラルーシ語): すりおろしたジャガイモで作るパンケーキ。スメタナ(サワークリーム)を添えて食べることが多い。ベラルーシの国民食とも言える。

- ボルシチ (боршчベラルーシ語): ビーツをベースとしたスープ。ベラルーシのボルシチは、ウクライナやロシアのものとは若干異なる特徴を持つことがある。

- マチャンカ (мачанкаベラルーシ語): 豚肉やソーセージなどを煮込んだ濃厚なソースで、ブリヌイ(薄いパンケーキ)やパンを浸して食べる。

- ツェペリヌィ (цэпеліныベラルーシ語): すりおろしたジャガイモと生のジャガイモを混ぜて作る団子で、中に肉などの具を詰める。リトアニア料理としても知られる。

- カルドゥーヌィ (калдуныベラルーシ語): 小さなダンプリングで、肉やキノコ、チーズなどの具を詰めて茹でたり焼いたりする。

- クヴァス (квасベラルーシ語): ライ麦パンや麦芽を発酵させて作る微炭酸の伝統的な発酵飲料。夏の清涼飲料として人気がある。

ジャガイモはベラルーシ料理において非常に重要な食材であり、「第二のパン」とも呼ばれるほど多様な料理に使われる。豚肉もまた、サーロ(塩漬け豚脂)を含め、広く消費されている。キノコやベリー類も、森林資源が豊富なため、料理によく用いられる。

12.4. スポーツ

ベラルーシでは、様々なスポーツが国民に親しまれており、国際大会でも多くの選手が活躍している。政府からの手厚い支援もあり、特にウィンタースポーツが盛んである。

- アイスホッケー: 国技とも言えるほど人気が高く、国内リーグ(ベラルーシ・エクストラリーグ)も存在する。男子代表チームは、2002年ソルトレークシティオリンピックで、強豪スウェーデンを破り4位入賞を果たした。KHLに所属するHCディナモ・ミンスクは国内屈指のクラブチームである。

- サッカー: アイスホッケーに次いで人気のあるスポーツ。国内プロリーグとしてベラルーシ・プレミアリーグがある。FC BATEボリソフはリーグ最多優勝を誇り、UEFAチャンピオンズリーグにも出場経験がある。アレクサンドル・フレブは世界的に有名な選手の一人である。サッカーベラルーシ代表は、FIFAワールドカップやUEFA欧州選手権の本大会出場経験はない。

- バイアスロン: ダリア・ドムラチェワは、オリンピックで3つの金メダルを獲得するなど、世界トップレベルの選手として知られる。

- 体操: 新体操と器械体操の両方で強豪国として知られる。インナ・ジュコワ(2008年北京五輪銀メダル)、リュボフ・チャルカシナ(2012年ロンドン五輪銅メダル)、メリティナ・スタニウタなどが著名。

- テニス: ビクトリア・アザレンカは、2012年の全豪オープンでベラルーシ人として初めてグランドスラムシングルス優勝を果たし、世界ランキング1位にもなった。マックス・ミルヌイはダブルスでグランドスラム10勝を挙げている。

- その他のスポーツ:自転車競技のヴァシル・キリエンカ(2015年世界選手権ロードタイムトライアル優勝)、陸上中距離のマリーナ・アルザマサワ(2015年世界選手権800m優勝)などが活躍している。総合格闘技UFCでは、バブルイスク出身のアンドレイ・アルロフスキーが元ヘビー級チャンピオンである。

ベラルーシはオリンピックには1994年リレハンメル冬季大会から独立国として参加している。2014年にはミンスクでアイスホッケー世界選手権が開催された。しかし、2021年の同選手権(ラトビアと共同開催予定)は、国内の抗議デモと安全保障上の懸念から開催権が剥奪された。同様に、2021年のUECヨーロッパトラック選手権(自転車競技)も開催が見送られた。

12.5. 世界遺産

ベラルーシには、ユネスコの世界遺産リストに登録された物件が4件存在する(2024年現在)。これらはベラルーシの豊かな歴史、文化、そして自然を代表するものである。

- ミール城と関連建物群 (Mir Castle Complex英語): 2000年に登録された文化遺産。フロドナ州ミールに位置する。15世紀末から16世紀初頭にかけて建設が始まり、ゴシック、ルネサンス、バロック様式が混在する城郭建築。

- ネスヴィジのラジヴィウ家の建築的、住居的、文化的複合体 (Architectural, Residential and Cultural Complex of the Radziwill Family at Nesvizh英語): 2005年に登録された文化遺産。ミンスク州ネスヴィジに位置する。16世紀にリトアニア大公国の有力貴族であったラジヴィウ家によって建設された城館と、関連する教会、庭園などからなる複合体。

- シュトルーヴェの測地弧 (Struve Geodetic Arc英語): 2005年に登録された文化遺産(国境を越える世界遺産)。19世紀に地球の形状と大きさを測量するために設置された一連の三角測量点群の一部。ベラルーシ国内には5つの観測地点が含まれている。ノルウェーから黒海に至る10か国にまたがる。

- ビャウォヴィエジャの森 (Białowieża Forest英語): 1979年(ポーランド側)、1992年(ベラルーシ側拡大)に登録された自然遺産(国境を越える世界遺産)。ポーランドとベラルーシの国境にまたがるヨーロッパ最後の原生林の一つ。ヨーロッパバイソンの最大の生息地として知られる。

これらの世界遺産は、ベラルーシの歴史的変遷、文化的多様性、そして貴重な自然環境を今に伝えている。

12.6. 祝祭日

ベラルーシの主要な祝祭日は、国家の独立や歴史的出来事を記念するもの、宗教的なもの、そして国際的な記念日などが含まれる。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | Новы годベラルーシ語 | |

| 1月7日 | 正教会のクリスマス | Нараджэнне Хрыстова ( праваслаўнае)ベラルーシ語 | ユリウス暦の12月25日にあたる。 |

| 3月8日 | 国際女性デー | Міжнародны жаночы дзеньベラルーシ語 | |

| 移動祝日 | カトリックの復活祭 | Вялікдзень ( каталіцкі)ベラルーシ語 | 日付は復活祭の項を参照。 |

| 5月1日 | メーデー(労働の日) | Свята працыベラルーシ語 | |

| 移動祝日 | 正教会の復活大祭 | Вялікдзень ( праваслаўны)ベラルーシ語 | 日付は復活祭の項を参照。通常、カトリックの復活祭より後になる。 |

| 5月9日 | 戦勝記念日 | Дзень Перамогіベラルーシ語 | 第二次世界大戦におけるナチス・ドイツに対する勝利を記念。 |

| 7月3日 | 独立記念日 (共和国記念日) | Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь (Дзень Рэспублікі)ベラルーシ語 | 1944年の第二次世界大戦におけるミンスク解放を記念。1996年の国民投票までは7月27日(1990年の主権宣言日)であった。 |

| 11月7日 | 十月革命記念日 | Дзень Кастрычніцкай рэвалюцыіベラルーシ語 | 1917年のロシア十月革命を記念。旧ソ連構成国で祝日としているのはベラルーシのみ。 |

| 12月25日 | カトリックのクリスマス | Нараджэнне Хрыстова (каталіцкае)ベラルーシ語 |

これらの祝祭日には、公式行事、パレード、コンサート、花火などが催されることがある。特に戦勝記念日や独立記念日は大規模な祝賀行事が行われる。

13. 概要

ベラルーシ共和国は、東ヨーロッパに位置する内陸国である。首都はミンスク。国土は平坦な地形で、多くの森林、湖沼、湿地を有する。気候は穏やかな大陸性気候である。ドニエプル川、ネマン川などが主要河川として流れる。主な天然資源は森林、泥炭、カリウム塩であるが、エネルギー資源の多くをロシアに依存している。チェルノブイリ原子力発電所事故による放射能汚染の影響が一部地域で続いている。

歴史的には、初期スラヴ人の定住、ポロツク公国やキエフ・ルーシの時代を経て、リトアニア大公国、そしてポーランド・リトアニア共和国の支配下に入った。この間、ポーランド化の影響を受けた。18世紀末のポーランド分割によりロシア帝国に編入され、ロシア化政策が進められた。20世紀初頭には独立の試み(ベラルーシ人民共和国)もあったが、白ロシア・ソビエト社会主義共和国(BSSR)としてソビエト連邦に組み込まれた。第二次世界大戦では甚大な被害を受け、戦後はソ連体制下で復興と工業化が進んだ。

1990年に主権宣言、1991年にソ連から独立した。1994年以降、アレクサンドル・ルカシェンコが大統領として長期政権を維持している。政治体制は強力な大統領制であり、国際社会からは権威主義的と評され、人権状況や民主主義の欠如について批判を受けている。外交的にはロシアとの同盟関係が基軸であるが、2022年ロシアのウクライナ侵攻におけるロシア支援により国際的な孤立を深めている。

経済は国家主導型の混合経済で、機械工業、化学工業、農業が主要産業である。近年はIT産業も成長している。通貨はベラルーシ・ルーブル(BYN)。

社会は、ベラルーシ人が多数を占め、公用語はベラルーシ語とロシア語(ロシア語が優勢)。宗教は東方正教会が多数派である。教育水準は高い。

文化は、スラヴの伝統を基盤に、周辺文化の影響を受けながら発展。伝統的な食文化(ドラニキなど)、芸術、文学、スポーツ(特にアイスホッケー)などが特徴的である。国内にはミール城など4件のユネスコ世界遺産がある。