1. 概要

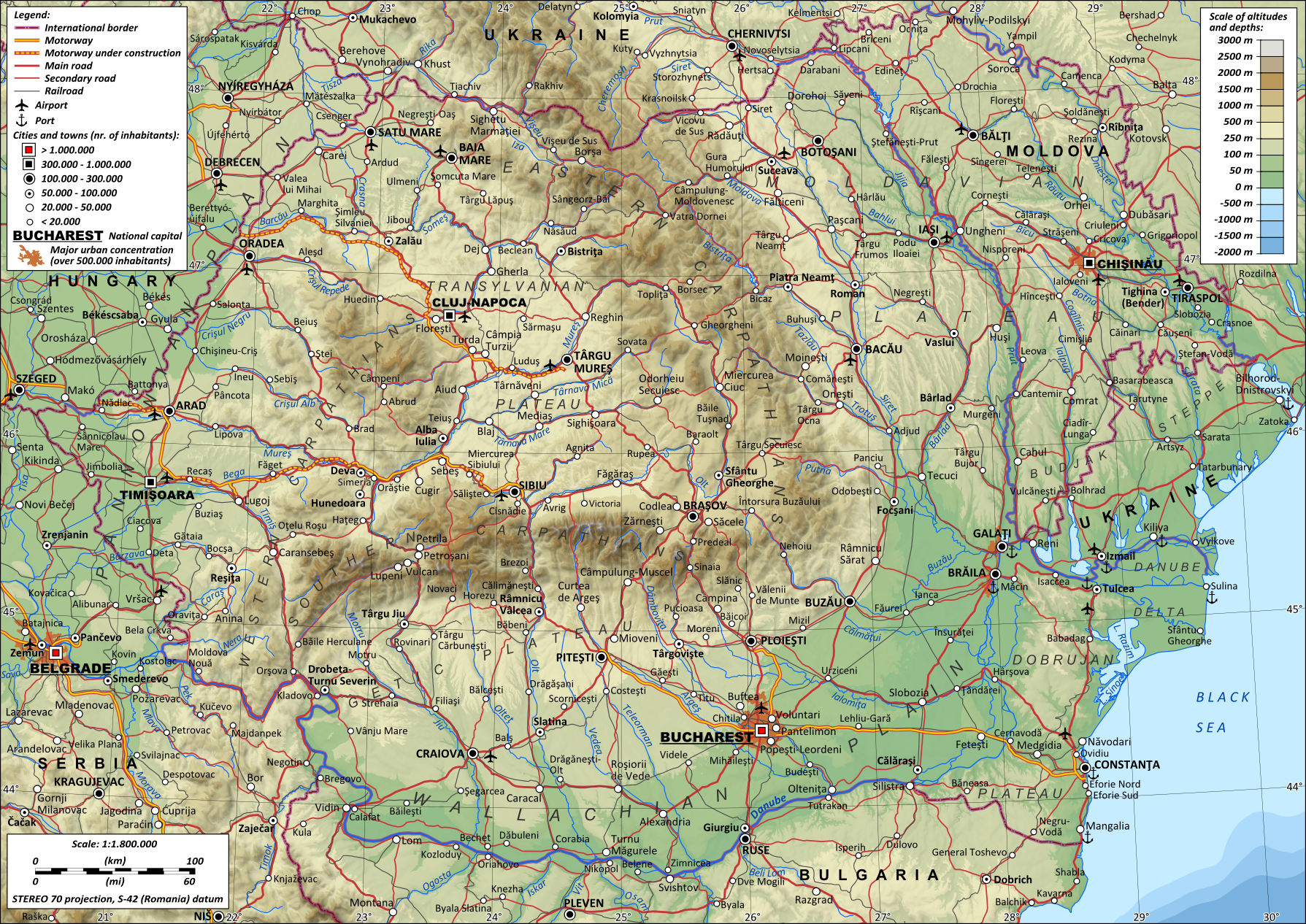

ルーマニアは、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ、南東ヨーロッパの交差点に位置する共和制国家である。北と東にウクライナ、西にハンガリー、南西にセルビア、南にブルガリア、東にモルドバと国境を接し、南東は黒海に面している。国土面積は23.84 万 km2でヨーロッパ第12位、人口は約1900万人(2021年国勢調査)で欧州連合(EU)加盟国中第6位である。首都であり最大の都市はブカレスト。公用語はルーマニア語。

ドナウ川が国土の南側を流れ、ドナウ・デルタを形成して黒海に注いでいる。カルパティア山脈が国土を横断し、最高峰のモルドベアヌ山(標高2544 m)を含む。ルーマニアはダキア王国の時代から始まり、ローマ帝国による征服とローマ化を経て、中世にはワラキア公国、モルダヴィア公国、トランシルヴァニア公国が成立した。近代には両公国の統一(1859年)とオスマン帝国からの独立(1877年)を経てルーマニア王国が成立。第一次世界大戦後には「大ルーマニア」を実現したが、第二次世界大戦では領土を失い、戦後はソビエト連邦の影響下でルーマニア社会主義共和国となった。1989年のルーマニア革命により共産党独裁政権が崩壊し、民主主義と市場経済への移行が始まった。

ルーマニアは国際連合、北大西洋条約機構(NATO)、欧州連合(EU)などの国際機関に加盟しており、国際社会においてミドルパワーとしての役割を担いつつある。経済はサービス業が中心で、自動車産業や情報技術産業も成長している。一方で、社会的公正、労働者の権利、環境保護、少数民族(特にロマ人)の権利保障や社会統合などの課題も抱えている。

2. 国名

ルーマニアの正式名称は、ルーマニア語で Româniaロムニアルーマニア語/モルドバ語である。この国名は、ルーマニア人を指す現地の呼称 românルーマニア語/モルドバ語 に由来し、これはさらにラテン語の romanusラテン語(ローマの、または古代ローマの)に遡る。ルーマニア人がローマ人の子孫であるという意識は、16世紀にトランシルヴァニア、モルダヴィア、ワラキアを旅したイタリアの人文主義者たちによって初めて記録された。

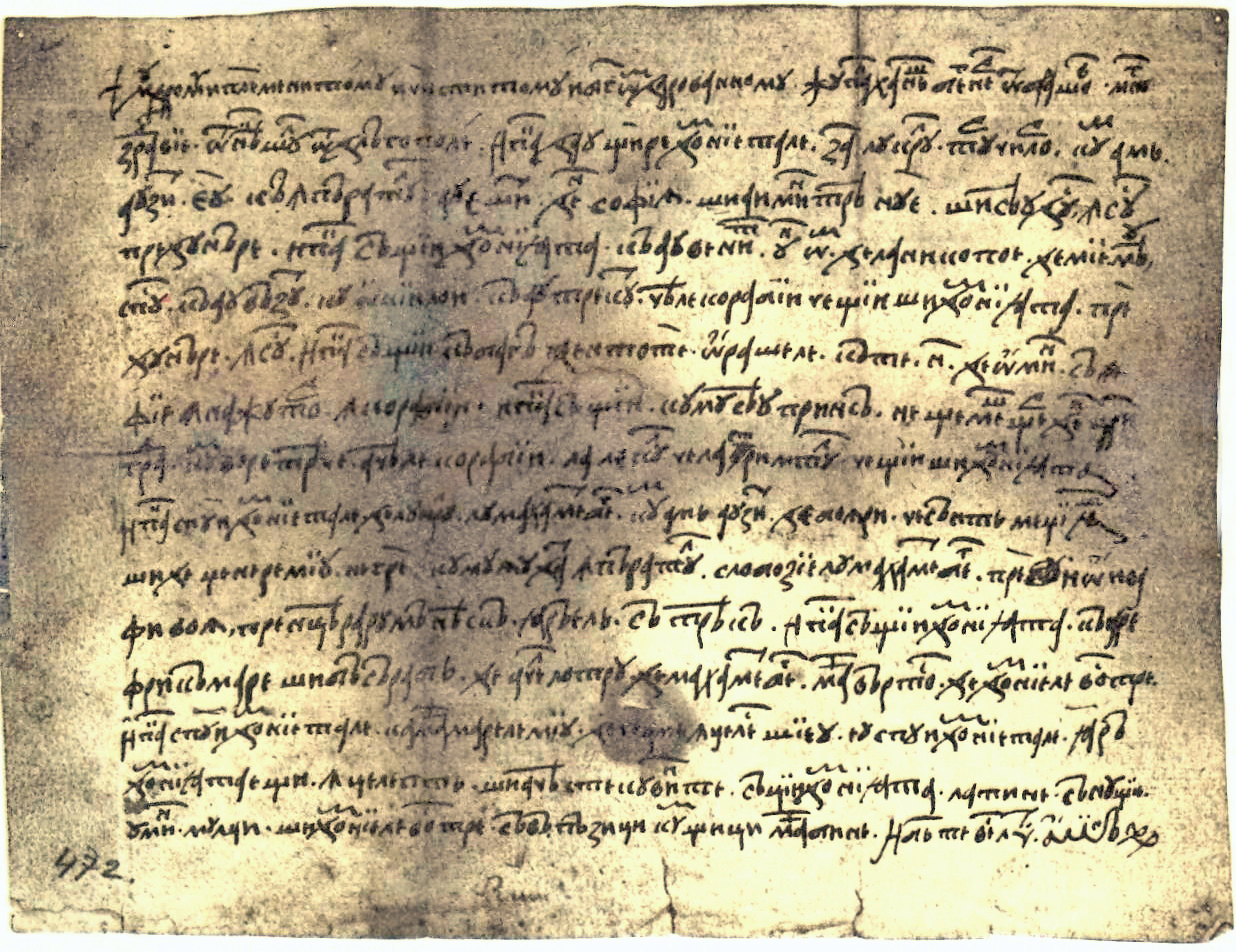

ルーマニア語で書かれた現存最古の年代特定可能な文書は、1521年の「ネアクシュの手紙」として知られるもので、ワラキアが Țara Rumâneascăルーマニア語/モルドバ語(ルーマニア人の土地)として言及されており、国名における「ルーマニア」の語の最初の記録された出現として注目される。「ルーマニア人」という名称の最も初期の証拠は、13世紀のニーベルンゲンの歌に見られる可能性がある。「ヴラフ人の地のラムンク公/700人の戦士と共に彼女に会いに駆ける/野鳥のように、彼は疾走するのを見た」とあり、ラムンクは「ルーマニア人」の音訳で、この文脈ではルーマニア人の象徴的な指導者を表している可能性がある。

かつて、英語では Rumania英語 や Roumania英語、ドイツ語では Rumänienドイツ語、フランス語では Roumanieフランス語 といったように、現地の発音とは異なる母音で表記されることがあった。近年では現地の表記に合わせる動きがあり、英語での公式表記は Romaniaロゥメイニア英語 となっている。

日本語の表記は、古い英語式の表記に影響を受けた「ルーマニア」が一般的である。漢字表記では羅馬尼亜(羅馬尼亞)、緑馬尼などと書かれ、羅と略されることもある。中国語でも同様に「羅馬尼亞」と表記する。

独立後の日本語での正式名称は以下のように変遷している。

- 1859年 - 1881年 ルーマニア公国(連合公国)

- 1881年 - 1947年 ルーマニア王国

- 1947年 - 1965年 ルーマニア人民共和国

- 1965年 - 1989年 ルーマニア社会主義共和国

- 1989年 - 現在 ルーマニア

現在では政体を示す「共和国」を含まない「ルーマニア」が正式名称であり、「ルーマニア共和国」という表記は厳密には正しくない。

3. 歴史

ルーマニアの歴史は、古代のダキア王国から始まり、ローマ帝国による支配、中世の諸公国の成立とオスマン帝国の影響、近代のルーマニア王国としての独立と発展、そして20世紀の二つの世界大戦と共産主義体制を経て、1989年の革命による民主化に至る複雑な過程を辿ってきた。

3.1. 古代とローマ帝国時代

現在のルーマニアの領土に青銅器文化を築いた部族は、インド・ヨーロッパ語族のトラキア人に属すると考えられている。ストラボンは『地理誌』の中で、ゲタイ人はトラキア人と同じ言語を話し、ダキア人はゲタイ人と同じ言語を話したと記している。しかし、ゲタイ人に関する最も初期の記述はヘロドトスによるものである。

ブレリスタ王の治世下、大神官デケネウの補佐を受け、最初のゲト・ダキア国家が形成されたことがディオニュソポリスの碑文やヨルダネスの記述から知られている。紀元前44年、ブレリスタは家臣の一人によって暗殺された。彼の死後、ゲト・ダキア国家は4つ、後に5つの王国に分裂した。国家の中心部はシュレアヌ山脈地域に残り、デケネウ、コモシクス、コリッルスといった支配者が相次いで権力を握った。

中央集権化されたダキア国家は、デケバルス王の下で発展の頂点に達した。この時期、ローマ帝国との一連の紛争が続き、106年にダキア国家の一部はローマ皇帝トラヤヌスによって征服された。これによりダキア属州が成立し、ローマ文化と文明の要素、特に俗ラテン語が導入され、これがルーマニア語発展の基礎を築いた。このローマ化の過程は、ルーマニア人の民族形成における重要な要素となった。271年から275年にかけて、アウレリアヌス帝の治世下にローマ軍はダキアから撤退した。

3.2. 中世公国時代とファナリオテス時代

1千年紀には、ゴート族(3世紀-4世紀)、フン族(4世紀)、ゲピド族(5世紀)、アヴァール人(6世紀)、スラヴ人(7世紀)、マジャル人(9世紀)、ペチェネグ人、クマン人、ウゼ人、アラン人(10世紀-12世紀)、そしてタタール人(13世紀)といった遊牧民の波がルーマニアの領土を席巻した。

13世紀には、カルパティア山脈南麓で最初のクネズ(首長)が確認されている。その後、封建関係の具体化という状況下で、ハンガリー王国の圧力の弱体化やタタール人の支配力の低下といった内外の好都合な条件が生まれた結果、カルパティア山脈の南と東に自治的な封建国家が出現した。1310年にバサラブ1世の下でワラキア公国が、1359年にボグダン1世の下でモルダヴィア公国が成立した。より重要な役割を果たしたルーマニアの支配者としては、モルダヴィアのアレクサンドル善良公、シュテファン大公、ペトル・ラレシュ、ディミトリエ・カンテミール、ワラキアのミルチャ老公、ヴラド・ツェペシュ、ミハイ勇敢公、コンスタンティン・ブルンコヴェアヌ、そしてトランシルヴァニアのフニャディ・ヤーノシュなどが挙げられる。

15世紀末から、両公国は徐々にオスマン帝国の影響下に置かれるようになった。中世を通じてハンガリー王国の一部であったトランシルヴァニアは、ヴォイヴォダによって統治され、1526年からは自治公国となりオスマン帝国の属国となった。16世紀と17世紀の変わり目には、ミハイ勇敢公がごく短期間ながら現在のルーマニアの領土の大部分を支配した。

18世紀には、モルダヴィアとワラキアは内部自治を維持したが、それぞれ1711年と1716年にファナリオテス時代が始まり、コンスタンティノープルのギリシャ系貴族家系からPorte(オスマン帝国政府)によって直接任命された支配者が統治した。1867年のアウスグライヒ締結に伴い、トランシルヴァニアは残っていた政治的自治権を急速に失い、政治的・行政的にハンガリー王国に編入された。

3.3. 近世初期と民族覚醒

ハンガリー王国は崩壊し、オスマン帝国は1541年にバナトとクリシャナの一部を占領した。トランシルヴァニアとマラムレシュは、バナトとクリシャナの残りの部分と共に、オスマン帝国の宗主権下にある新しい国家、トランシルヴァニア公国へと発展した。宗教改革はプロテスタントの台頭を促し、カルヴァン主義、ルター派、ユニテリアン主義、そしてローマ・カトリックの4つの宗派が1568年に公認された。ルーマニア人の正教会信仰は容認されるに留まり、17世紀の推定によれば人口の3分の1以上を占めていたにもかかわらず、その地位は低かった。

トランシルヴァニア、ワラキア、モルダヴィアの公たちは、1594年にオスマン帝国に対する神聖同盟に加わった。ワラキア公ミハイ勇敢公は、1600年5月に三公国を彼の支配下に統一した。近隣諸国は9月に彼を退位させたが、彼は19世紀におけるルーマニア諸公国統一の象徴となった。三公国の支配者たちはオスマン帝国への貢納を続けたが、最も有能な公たち、すなわちトランシルヴァニアのベトレン・ガーボル、ワラキアのマテイ・バサラブ、モルダヴィアのヴァシレ・ルプは自治権を強化した。

神聖同盟の連合軍は、1684年から1699年にかけてオスマン帝国軍を中央ヨーロッパから追放し、トランシルヴァニア公国はハプスブルク君主国に統合された。ハプスブルク家はカトリック聖職者を支援し、1699年に正教会のルーマニア人高位聖職者たちにローマ・カトリック教会との教会合同を受け入れさせた。教会合同は、ルーマニア人知識人のローマ文化遺産への献身を強めた。トランシルヴァニアの正教会は、1744年と1759年に正教会の修道士たちが反乱を起こした後にようやく回復した。トランシルヴァニア軍政国境地帯の組織化は、特に1764年のセーケイ人の間で更なる騒乱(シクリシディウム)を引き起こした。

モルダヴィア公ディミトリエ・カンテミールとワラキア公コンスタンティン・ブルンコヴェアヌは、オスマン帝国に対抗してハプスブルク君主国およびロシアと同盟を結んだが、それぞれ1711年と1714年に退位させられた。スルタンは現地の公たちへの信頼を失い、イスタンブールのファナール地区出身の正教会商人(ファナリオテス)をモルダヴィアとワラキアの統治者に任命した。ファナリオテスの公たちは圧政的な財政政策を追求し、軍隊を解散させた。近隣諸国はこの状況を利用し、ハプスブルク君主国は1775年にモルダヴィア北西部(ブコヴィナ)を併合し、ロシア帝国は1812年にモルダヴィア東半部(ベッサラビア)を奪取した。

1733年の国勢調査では、トランシルヴァニアにおいてルーマニア人が他のどの民族集団よりも多数であることが明らかになったが、法律は依然として彼らに言及する際に「容認された」「認められた」といった侮蔑的な形容詞を使用し続けた。ルーマニア人を第四の特権民族として承認するよう要求したルーマニア・ギリシャ・カトリック教会の司教イノチェンツィウ・ミク=クラインは亡命を余儀なくされた。合同教会派および正教会の聖職者と平信徒は、1791年にトランシルヴァニア・ルーマニア人の解放を求める請願書(Supplex Libellus Valachorum)に共同で署名したが、君主と地方当局は彼らの要求を認めることを拒否した。

キュチュク・カイナルジ条約は、1774年にイスタンブールのロシア大使にモルダヴィアとワラキア(ドナウ諸公国として知られる)の自治を守る権限を与えた。ギリシャ独立戦争を利用して、ワラキアの小貴族トゥドル・ウラジミレスクは1821年1月にオスマン帝国に対する反乱を扇動したが、6月にファナリオテスのギリシャ人によって殺害された。新たな露土戦争の後、1829年のアドリアノープル条約はドナウ諸公国の自治を強化したが、同時に公の選出を確認するスルタンの権利も認めた。

ミハイル・コガルニセアヌ、ニコラエ・バルチェスクなど、1848年のモルダヴィアおよびワラキア革命の指導者たちは、農奴解放と両公国の統一を要求したが、ロシアとオスマン帝国の軍隊が彼らの反乱を鎮圧した。ワラキアの革命家たちは、青、黄、赤の三色旗を国旗として最初に採用した。トランシルヴァニアでは、議会がトランシルヴァニアとハンガリーの統一に関する法律を可決した後、ほとんどのルーマニア人がハンガリー革命家に対抗して帝国政府を支持した。司教アンドレイ・シャグナは、ハプスブルク君主国のルーマニア人を別個の公国に統一することを提案したが、中央政府は国内国境の変更を拒否した。

3.4. 統一とルーマニア王国

現代のルーマニア国家は、モルダヴィア公国とワラキア公国の統一を通じて創設された。この統一は、1858年のパリ条約に続いて列強によって連合体構造として受け入れられ、その後、統一論者アレクサンドル・ヨアン・クザが両公国の統治者として同時に選出されることによって確固たるものとなった。国家近代化の基礎を築いた数々の改革を実行した後、彼は1866年に当時の政党の広範な連合(「怪物連合」とも呼ばれる)によって退位を強いられ、国を離れた。

統一は一時期危機に瀕したが、当時の政治指導者たちは、憲法を受け入れ1866年5月10日に宣誓したカロル1世を公位に据えることに成功した。11年後の1877年5月10日、ルーマニアは戦場で達成された独立を宣言し、1881年の同じ日にカロルはルーマニア国王として戴冠した。1913年、ルーマニアはブルガリアに対する第二次バルカン戦争に参戦し、その終結時にカドリラテルを獲得した。1914年、カロル1世が死去し、甥のフェルディナンド1世が王位を継承した。

3.4.1. 公国連合と第一次世界大戦以前

モルダヴィア公国とワラキア公国の統一(小統一)は、1859年にアレクサンドル・ヨアン・クザが両公国の公に選出されたことで実現した。クザは農地改革、教育制度の整備、行政・司法制度の近代化など、国家の基盤を築くための多くの改革を断行した。しかし、保守派のボヤール(大貴族)や一部自由主義者の反発を受け、1866年にクーデター(「怪物連合」)によって退位させられた。その後、ドイツのホーエンツォレルン家出身のカロル1世が公に迎えられ、新憲法が制定された。1877年、露土戦争に乗じてルーマニアはオスマン帝国からの独立を宣言し、翌年のベルリン条約で国際的に承認された。1881年には王国となり、カロル1世が初代国王に即位した。この時期、経済発展やインフラ整備が進められたが、農民の貧困や社会不安も存在した。1913年の第二次バルカン戦争では、ブルガリアから南ドブルジャを獲得した。

3.4.2. 第一次世界大戦と大統一

1914年に第一次世界大戦が勃発すると、ルーマニアは当初中立を保ったが、連合国からの領土拡大の約束(特にオーストリア=ハンガリー帝国領内のルーマニア人居住地域の併合)を背景に、1916年に連合国側で参戦した。しかし、軍事的には苦戦を強いられ、国土の大部分を中央同盟国に占領された。1917年のロシア革命後、戦線は崩壊し、1918年には屈辱的なブカレスト講和条約を締結させられた。しかし、戦争末期に中央同盟国が敗北すると、ルーマニアは再参戦した。

戦後、オーストリア=ハンガリー帝国とロシア帝国が崩壊した結果、トランシルヴァニア、バナト、ブコヴィナ、ベッサラビアのルーマニア人住民は、民族自決の原則に基づき、ルーマニア王国との統合を宣言した。これらの統合はヴェルサイユ条約などで承認され、ルーマニアの領土は大幅に拡大し、「大ルーマニア」が実現した。1922年10月15日、アルバ・ユリアにおいて、国王フェルディナンド1世とマリア王妃は全ルーマニア人の君主として戴冠した。

3.4.3. 戦間期

第一次世界大戦後、ルーマニアは「大ルーマニア」として最大の領土を実現したが、国内には多くの少数民族を抱え、政治的・社会的な課題も山積していた。経済的には、農地改革が行われたものの、工業化は遅れていた。1920年代は比較的安定していたが、1925年に皇太子カロル(後のカロル2世)が王位継承権を放棄して国外に出奔した。1930年、カロルは帰国して息子のミハイ1世から王位を奪い、カロル2世として即位した。彼は側近グループ(歴史家からは「王室カマリラ」と呼ばれる)の影響を受け、次第に民主主義体制を弱体化させ、1938年には独裁権力を掌握した。西側諸国(特にイギリス)寄りであったが、カロル2世は極右勢力を懐柔しようと試み、ゴガ内閣や正教会総主教ミロン・クリステアが率いる内閣など、反ユダヤ主義的措置を採用した国家主義的政府を任命した。世界恐慌の影響や、鉄衛団などのファシスト勢力の台頭により、国内情勢は不安定化した。

3.4.4. 第二次世界大戦

1939年の独ソ不可侵条約締結後、1940年6月、ルーマニアはソ連からの最後通牒を受け入れ、ベッサラビア、北ブコヴィナ、ヘルツァ地方をソ連に割譲した。ソ連とドイツの協定の詳細を知らなかったカロル2世は、ナチス・ドイツとの同盟確保を試み、イオン・ギグルトゥを閣僚評議会議長に任命した。ギグルトゥは、ナチス寄りの枢軸国(ベルリン=ローマ)政策を追求し、反ユダヤ主義的かつファシスト=全体主義的性格を持つと宣言した。1940年7月4日から9月4日にかけて、トランシルヴァニアに関するヒトラーの仲裁を受け入れた後(ギグルトゥがラジオで、ルーマニアはナチス志向とベルリン=ローマ枢軸への完全な adherence を正当化するために領土的犠牲を払わなければならないと宣言した後)、ルーマニアはクルージュ=ナポカ市を含む北トランシルヴァニアをハンガリーに割譲した。イオン・ギグルトゥがハンガリーに割譲したトランシルヴァニアの広大な領土には、金鉱を含む重要な天然資源が含まれていた。イオン・ギグルトゥはまた、南ドブルジャの8000 km2をブルガリアに割譲するための交渉を開始したが、アントネスクによる領土割譲の無条件受諾によってこれらの交渉は中断された。

ベッサラビアからの無秩序な撤退、領土割譲、国民の不満、政治指導者からの抗議に応えて、国王カロル2世は1938年ルーマニア憲法を停止し、イオン・アントネスク将軍を首相に任命した。鉄衛団の支援を受けたこの措置は、国王が息子のミハイに有利になるように退位することを要求した。その後、アントネスクは独裁権力を掌握し、閣僚評議会議長となり、自らを国家の「指導者」と称した。

1941年、ナチス・ドイツの同盟国として、ルーマニアはソ連に宣戦布告し、第二次世界大戦に参戦した。スターリングラードでの敗北と、その後のソ連の守勢から攻勢への転換の後、戦況の変化が明らかになった。

1944年3月以降ソ連軍がモルダヴィア北部に駐留する中、8月23日、国王ミハイ1世は、連合国との休戦協定署名を拒否したイオン・アントネスク元帥を権力の座から強制的に排除した。アントネスクの明確な拒否を受け、国王ミハイ1世は元帥の解任と逮捕を命じ、ルーマニアは連合国側に寝返った。

3.5. ルーマニア社会主義共和国

ソ連によるルーマニアの占領から3年足らずの1947年、国王ミハイ1世は退位を強要され、「人民民主主義」国家であるルーマニア人民共和国が宣言された。ルーマニア労働者党が率いる新たに設立された共産主義政権は、あらゆる政治的反対勢力を弾圧し、旧ブルジョワ政権の経済的・社会的構造を変革することを目的としたスターリン主義的政策を通じて権力を強化した。

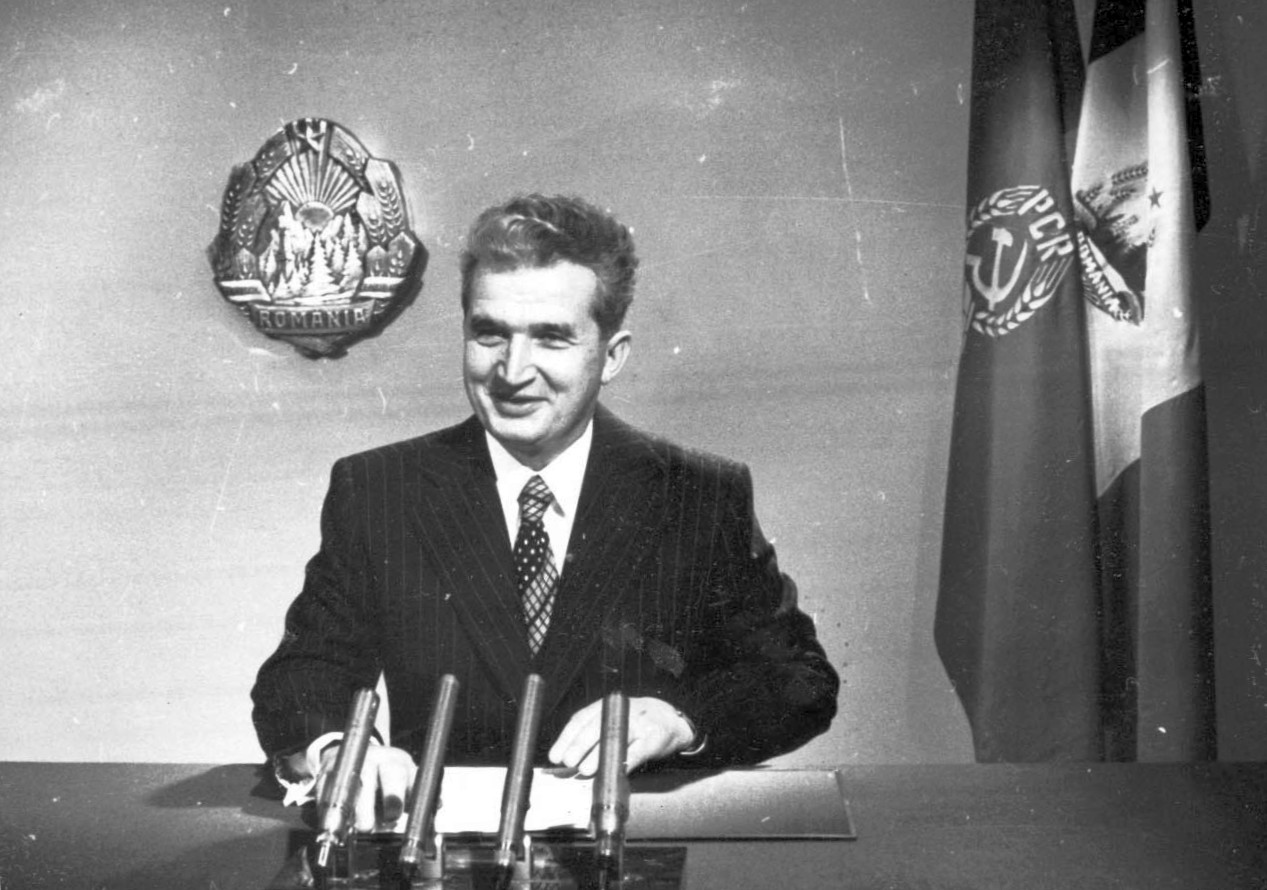

1960年代初頭、ルーマニア政府は外交政策においてソ連からのある程度の独立を主張し始めたが、国内問題においては(「革命的征服」と称した)抑圧的な政策を放棄しなかった。1965年、共産党指導者ゲオルゲ・ゲオルギウ=デジが死去し、ルーマニアに変革期が訪れた。短い権力闘争の後、ニコラエ・チャウシェスクが共産党の党首となり、1965年にルーマニア共産党書記長、1967年に国家評議会議長、1974年にルーマニア社会主義共和国大統領に就任した。数十年にわたるチャウシェスクの長期政権は、1980年代にはますます権威主義的な性格を強めていった。彼の独裁政権下では、国民生活は困窮し、秘密警察(セクリターテ)による監視と抑圧が強化された。

3.6. 1989年革命以後

1989年、東欧全域で共産主義体制が崩壊する中(1989年革命)、12月中旬にティミショアラで始まった抗議行動は、急速に共産主義政権に対する全国的な蜂起へと拡大し、最終的にニコラエ・チャウシェスクを権力の座から追放した。チャウシェスク夫妻は逃亡を試みたが捕らえられ、即決裁判の後に処刑された。

市民社会の人物や元共産党幹部からなる暫定評議会が政府の統制を引き継ぎ、イオン・イリエスクが国の暫定大統領となった。新政府は権威主義的な共産党政策の多くを覆し、旧体制の指導者の多くを解任した。

1990年5月、議会と大統領の両方の選挙が行われた。イリエスクが大統領に選出され、彼の党である救国戦線(FSN)が議会の統制権を獲得した。ペトレ・ロマンが首相に就任した。しかし、選挙はゴラニアードを終結させなかった。1991年の炭鉱労働者暴動により、1991年9月に第二次ロマン内閣が解任された。10月、元財務大臣テオドール・ストロージャンがロマンの後を継いで首相に就任し、新内閣を発足させた。1992年の総選挙で、イオン・イリエスクは再び大統領に選出された。国家主義政党であるルーマニア民族統一党(PUNR)、大ルーマニア党(PRM)、元共産党である社会主義労働党(PSM)の議会支援を受け、1992年11月にニコラエ・ヴァカロイウ首相率いるヴァカロイウ内閣が発足した。

その後の救国戦線の分裂により、特に社会民主党(PDSR、後にPSD)と民主党(PD、後にPDL)を含むいくつかの政党が生まれた。前者は1990年から1996年まで、イオン・イリエスクを国家元首としていくつかの連立政権を通じてルーマニアを統治した。それ以来、いくつかの民主的な政権交代があった。1996年にはエミル・コンスタンティネスクが大統領に選出され、2000年にはイリエスクが政権に復帰し、2004年にはトラヤン・バセスクが選出され、2009年には僅差で再選された。

2009年、国は世界金融危機の余波として国際通貨基金(IMF)によって救済された。2014年11月、シビウの元FDGR/DFDR市長であるクラウス・ヨハニスが、世論調査で以前からリードしていた元首相ヴィクトル・ポンタを予想外に破り、大統領に選出された。この驚くべき勝利は、多くの分析家によって、ルーマニア人のディアスポラが投票プロセスに関与したことによるものとされ、第1回投票でクラウス・ヨハニスに投票したディアスポラの割合はほぼ50%であったのに対し、ポンタはわずか16%であった。2019年、ヨハニスは元首相ヴィオリカ・ダンチラを大差で破り、大統領に再選された。

1989年以降の時代は、共産主義時代に建設・運営されていた旧工業・経済企業のほとんどが、主に1989年以降の政権の民営化政策の結果として閉鎖されたという事実によって特徴づけられる。

汚職は現代ルーマニア政治における主要な問題であった。2015年11月、コレクティブナイトクラブ火災をきっかけに発展した大規模な反汚職デモは、ルーマニア首相ヴィクトル・ポンタの辞任につながった。2017年から2018年にかけて、汚職との戦いを弱体化させると認識された措置への対応として、1989年以来最大規模の抗議デモ(2017年-2019年ルーマニア反政府運動)がルーマニアで起こり、全国で50万人以上が抗議した。それにもかかわらず、汚職対策を目的とした重要な改革が行われてきた。2002年には、ベルギー、ノルウェー、スペインの同様の機関に触発され、国家汚職防止総局が設立された。2014年以来、ルーマニアは国家汚職防止総局による中・高レベルの政治、司法、行政違反の訴追につながる反汚職努力を開始した。

冷戦終結後、ルーマニアは西ヨーロッパやアメリカ合衆国との関係を深め、最終的に2004年に北大西洋条約機構(NATO)に加盟し、2008年にはブカレストで首脳会議を主催した。同国は1993年6月に欧州連合(EU)への加盟を申請し、1995年にEUの準加盟国、2004年に加盟候補国となり、2007年1月1日に正式加盟国となった。

2000年代、ルーマニアはヨーロッパで最も高い経済成長率を記録した国の一つであり、「東欧の虎」と称されることもあった。これは、国が国内の貧困削減に成功し、機能的な民主主義国家を樹立するにつれて、生活水準の大幅な改善を伴った。しかし、ルーマニアの発展は2000年代後半の不況の間に大きな後退を被り、2009年には国内総生産の大幅な縮小と財政赤字につながった。これにより、ルーマニアは国際通貨基金から借款を受けることになった。経済状況の悪化は社会不安を引き起こし、2012年の政治危機を引き起こした。

4. 地理

ルーマニアは南東ヨーロッパで最大の国であり、ヨーロッパでは12番目に大きく、面積は23.84 万 km2である。北緯43度から49度、東経20度から30度の間に位置する。地形は山地、丘陵、平野がほぼ均等に分布している。カルパティア山脈がルーマニア中央部を支配し、14の山脈が標高2000 m以上に達し、最高峰は標高2544 mのモルドベアヌ山である。これらはモルダヴィア高原、トランシルヴァニア高原、パンノニア平原、ワラキア平原に囲まれている。

ルーマニアは、バルカン混合林、中央ヨーロッパ混合林、東ヨーロッパ森林ステップ、パンノニア混合林、カルパティア山地針葉樹林、ポントス・ステップの6つの陸上生態地域を有している。自然および半自然の生態系が国土の約47%を占めている。ルーマニアには約1.00 万 km2(総面積の約5%)の保護地域があり、13の国立公園と3つの生物圏保護区をカバーしている。ドナウ川はセルビアおよびブルガリアとの国境の大部分を形成し、黒海に注ぎ込み、ヨーロッパで2番目に大きく最もよく保存されたデルタであり、生物圏保護区および生物多様性の世界遺産であるドナウ・デルタを形成している。面積5800 km2のドナウ・デルタはヨーロッパ最大の連続した湿地帯であり、1,688種の植物種を擁している。

ルーマニアはヨーロッパで最も広大な手つかずの森林地帯の一つを有し、国土の約27%を覆っている。同国は2019年の森林景観保全指数で平均スコア5.95/10を記録し、172ヶ国中90位にランクされた。国内では約3,700種の植物種が確認されており、そのうち現在までに23種が天然記念物、74種が絶滅、39種が絶滅危惧種、171種が危急種、1,253種が希少種と宣言されている。

ルーマニアの動物相は33,792種の動物からなり、そのうち33,085種が無脊椎動物、707種が脊椎動物である。ほぼ400種の固有の哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類が生息しており、ヨーロッパ(ロシアを除く)のヒグマの約50%、オオカミの約20%が含まれる。

4.1. 地形

ルーマニアの地形は多様性に富み、国土の中央を弧を描くようにカルパティア山脈が貫いている。この山脈は、東カルパティア山脈、南カルパティア山脈(トランシルヴァニアアルプス山脈とも呼ばれる)、西カルパティア山脈の3つの主要な部分に分かれる。南カルパティア山脈には、国内最高峰のモルドベアヌ山(2544 m)をはじめ、2500メートル級の高峰が連なる。

カルパティア山脈の内側には、広大なトランシルヴァニア高原が広がる。この高原は、丘陵や谷によって複雑な地形を形成している。山脈の外側には、東部にモルダヴィア高原、南部にワラキア平原(ゲティカ平原またはルーマニア平原とも呼ばれる)、西部にパンノニア平原の東端部が位置する。ワラキア平原はドナウ川下流域に広がる肥沃な農業地帯である。

ドナウ川はルーマニアの南の国境線の大部分を形成し、東に流れて黒海に注ぐ。河口部には広大なドナウ・デルタが形成されており、ヨーロッパ最大級の湿地帯として多様な生態系を育んでいる。このデルタはユネスコの世界遺産(自然遺産)および生物圏保護区に登録されている。

その他の主要な河川には、ドナウ川の支流であるプルト川(モルドバとの国境をなす)、シレト川、オルト川、ムレシュ川などがある。

4.2. 気候

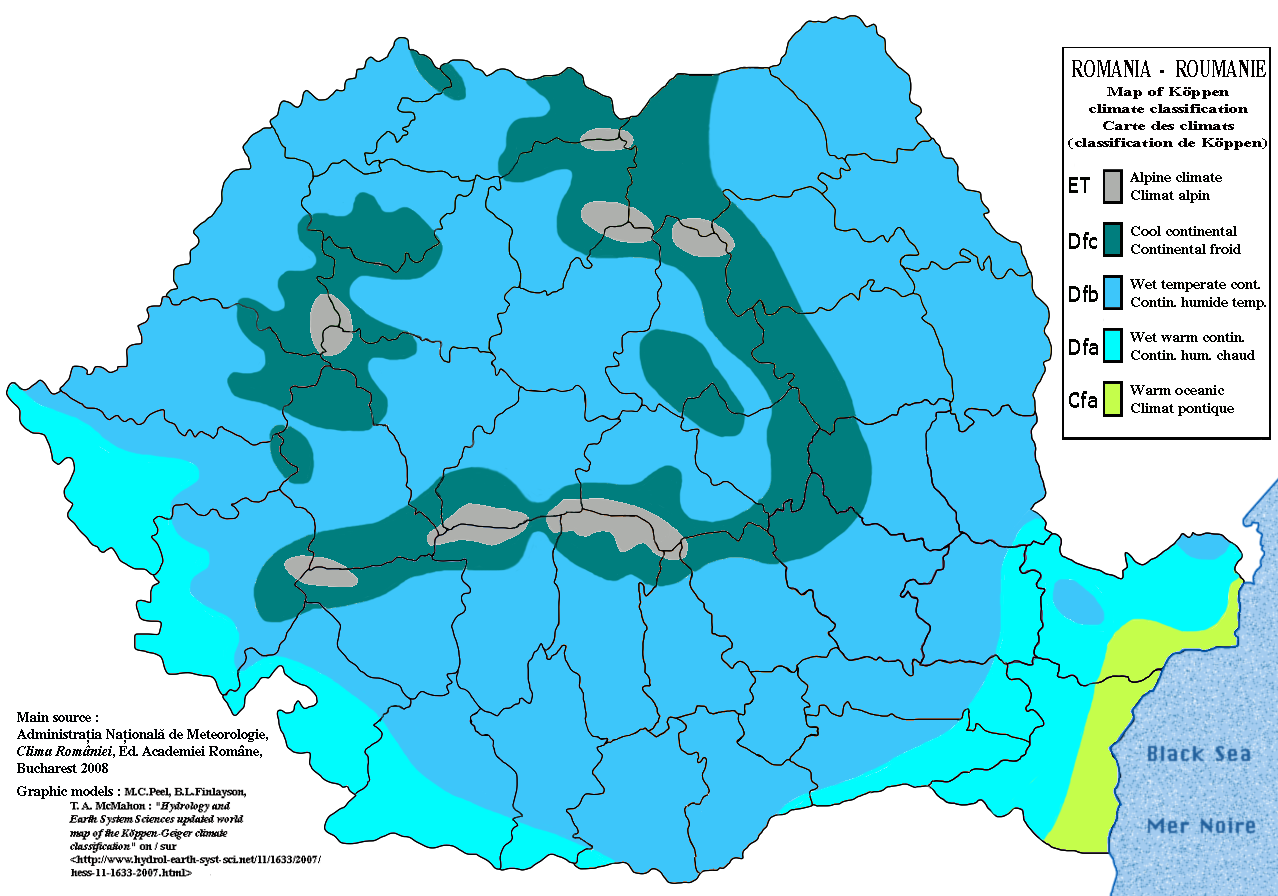

ルーマニアは、外洋からの距離とヨーロッパ大陸南東部に位置することから、四季が明確な大陸性気候である。年間平均気温は南部で11 °C、北部で8 °Cである。夏には、ブカレストの平均最高気温は28 °Cに上昇し、国土の低地部では35 °Cを超える気温も珍しくない。冬の平均最高気温は2 °Cを下回る。降水量は平均的で、西部の最も高い山地でのみ年間750 mmを超え、ブカレスト周辺では約570 mmに減少する。

いくつかの地域差がある。バナトのような西部では気候は穏やかで、地中海の影響をいくらか受けている。国土の東部はより顕著な大陸性気候である。ドブロジャでは、黒海もまた地域の気候に影響を及ぼしている。

4.3. 生態系と自然環境

ルーマニアは、バルカン混合林、中央ヨーロッパ混合林、東ヨーロッパ森林ステップ、パンノニア混合林、カルパティア山地針葉樹林、ポントス・ステップという6つの主要な陸上生態地域を擁している。国土の約47%が自然および半自然の生態系で覆われている。

国内には13の国立公園とドナウ・デルタ、レテザト国立公園、ロドナ山脈国立公園の3つの生物圏保護区を含む、約1.00 万 km2(総面積の約5%)の保護地域が存在する。特にドナウ・デルタはヨーロッパ最大の連続した湿地帯であり、1,688種もの植物種が生息し、ユネスコの世界遺産にも登録されている。

ルーマニアはヨーロッパで最も広大な手つかずの森林地帯の一つを保持しており、国土の約27%を占める。森林景観保全指数(2019年)では平均5.95/10点で、世界172ヶ国中90位であった。国内では約3,700種の植物が確認されており、そのうち23種が天然記念物、74種が絶滅、39種が絶滅危惧IA類(CR)、171種が絶滅危惧IB類(EN)、1,253種が希少種とされている。

動物相も豊かで、33,792種の動物が生息し、そのうち33,085種が無脊椎動物、707種が脊椎動物である。哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類合わせて約400種の固有種が生息しており、ヨーロッパ(ロシアを除く)のヒグマの約50%、オオカミの約20%がルーマニアに生息している。これらの豊かな自然環境を保護するための取り組みが続けられている。

5. 政治

ルーマニアは、単一国家であり、半大統領制の代表民主制共和制国家である。統治システムは構造化されており、活発な市民社会が存在する。大統領は国民投票によって選出され、元首として国を代表し、国際関係において国を代表し、憲法秩序を保護し、ルーマニア軍の最高指揮官を務める。首相は、大統領によって任命され、議会によって承認され、行政府の長として行政府を監督し、国内外の政策を実施し、行政を管理する責任を負う。立法権は二院制の議会にあり、代議院と元老院から構成され、その議員は比例代表制によって選出される。司法府は独立して運営され、破毀院・最高裁判所が最高控訴裁判所となっている。

5.1. 政府構造

ルーマニアは民主的な複数政党制を採用しており、立法権は政府と議会の二院制(代議院と元老院)に帰属する。司法府は行政府および立法府から独立している。大統領は国民投票によって最大2期5年間選出され、首相を任命し、首相が閣僚評議会を任命する。政府の立法府である議会(国民の館に所在)は、二院制(元老院と代議院)からなり、その議員は単純多数決によって4年ごとに選出される。

司法制度は政府の他の部門から独立しており、破毀院・最高裁判所を最高裁判所とする階層的な裁判所システムで構成されている。控訴裁判所、県裁判所、地方裁判所も存在する。ルーマニアの司法制度はフランス法の影響を強く受けており、大陸法に基づいており、糾問主義的な性格を持っている。憲法裁判所(Curtea Constituțională)は、法律やその他の国家規制が国の基本法である憲法に適合しているかどうかを判断する責任を負っており、憲法は国民投票によってのみ改正することができる。2007年のEU加盟は、司法改革、他の加盟国との司法協力の強化、汚職対策など、国内政策に大きな影響を与えている。

5.2. 司法

ルーマニアの司法制度は、行政府および立法府から独立した権力部門であり、法の支配と人権の保障を任務とする。司法の頂点には破毀院・最高裁判所(Înalta Curte de Casație și Justițieルーマニア語/モルドバ語)があり、これが最終審の裁判所となる。その他、控訴裁判所(Curți de Apelルーマニア語/モルドバ語)、県裁判所(Tribunaleルーマニア語/モルドバ語)、地方裁判所(Judecătoriiルーマニア語/モルドバ語)といった階層構造を持つ。

また、憲法裁判所(Curtea Constituționalăルーマニア語/モルドバ語)が設置されており、法律や政府令の合憲性を審査する役割を担う。憲法は国の最高法規であり、その改正には国民投票が必要とされる。

ルーマニアの法体系は、フランス法を基礎とする大陸法系であり、刑事手続においては糾問主義的な要素が見られる。2007年の欧州連合加盟以降、司法改革、汚職対策、他の加盟国との司法協力の強化などが進められており、司法の透明性や効率性の向上が図られている。しかし、依然として政治的影響や汚職の問題が指摘されることもあり、司法の完全な独立性と機能の強化は継続的な課題となっている。

6. 行政区画

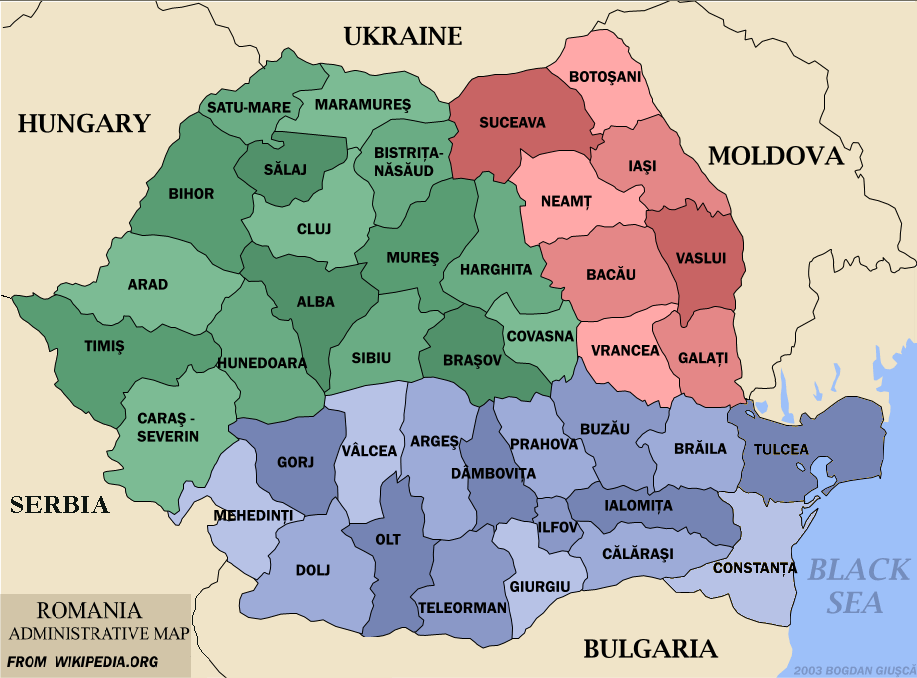

ルーマニアは41の県({{lang|ro|județe||ジュデツェ}})と首都であるブカレスト市に分けられる。各県は県議会によって運営され、地方問題を担当するほか、県レベルでの国政事務を担当する県知事({{lang|ro|prefect||プレフェクト}})が置かれる。県知事は中央政府によって任命されるが、いかなる政党にも所属することはできない。

各県はさらに市({{lang|ro|orașe||オラシェ}})とコムーナ({{lang|ro|comune||コムーネ}})に細分化され、それぞれに市長と地方議会がある。ルーマニアには320の市と2,861のコムーナが存在する。より大きな都市のうち103市はムニチピウ({{lang|ro|municipiu||ムニチピウ}})の地位を持ち、地方問題に関してより大きな行政権限を与えられている。ブカレスト市は特別なケースであり、県と同等の地位を享受している。ブカレストはさらに6つの区({{lang|ro|sectoare||セクトアレ}})に分けられ、県知事、総市長({{lang|ro|primar general||プリマール・ジェネラル}})、そして総市議会を持つ。

欧州連合の統計地域単位命名法(NUTS)では、NUTS-3レベルがルーマニアの行政区画(41県とブカレスト市)に対応している。市とコムーナはNUTS-5レベルに相当するが、現在のところNUTS-4レベルの区分はない。NUTS-1(4つのマクロリージョン)とNUTS-2(8つの開発地域)の区分は存在するが、行政機能を持たず、地域開発プロジェクトの調整や統計目的で使用される。

以下に歴史的地域区分ごとの県を示す。

トランシルヴァニア地方

- アラド県

- アルバ県

- ビストリツァ=ナサウド県

- ビホル県

- ブラショフ県

- カラシュ=セヴェリン県

- クルージュ県

- コヴァスナ県

- ハルギタ県

- フネドアラ県

- マラムレシュ県

- ムレシュ県

- サラージュ県

- サトゥ・マーレ県

- シビウ県

- ティミシュ県

ワラキア地方(ムンテニアとオルテニア)

- アルジェシュ県

- ブライラ県

- ブザウ県

- カララシ県

- ドゥンボヴィツァ県

- ドルジュ県

- ゴルジュ県

- ジュルジュ県

- ヤロミツァ県

- イルフォヴ県

- メヘディンチ県

- オルト県

- プラホヴァ県

- テレオルマン県

- ヴルチャ県

モルダヴィア地方(西モルダヴィアと南ブコヴィナ)

- バカウ県

- ボトシャニ県

- ガラツィ県

- ヤシ県

- ネアムツ県

- スチャヴァ県

- ヴァスルイ県

- ヴランチャ県

ドブロジャ地方(北ドブロジャ)

- コンスタンツァ県

- トゥルチャ県

6.1. 主要都市

ルーマニアの首都はブカレストであり、国内最大の都市である。2021年の国勢調査によると、ブカレスト市の人口は約172万人である。ブカレスト都市圏の人口は約220万人に達する。

その他の主要都市としては、歴史的にトランシルヴァニアの中心都市であるクルージュ=ナポカ(人口約28.7万人)、モルダヴィア地方の中心都市ヤシ(人口約27.2万人)、黒海沿岸の主要港湾都市コンスタンツァ(人口約26.4万人)、バナト地方の中心都市ティミショアラ(人口約25.1万人)などが挙げられる。これらの都市は、それぞれの地方における経済的、文化的中心地としての役割を担っている。

以下は、2021年の国勢調査に基づく人口上位10都市である。

| 順位 | 都市 | 県 | 人口(人) |

|---|---|---|---|

| 1 | ブカレスト | (特別市) | 1,716,961 |

| 2 | クルージュ=ナポカ | クルージュ県 | 286,598 |

| 3 | ヤシ | ヤシ県 | 271,692 |

| 4 | コンスタンツァ | コンスタンツァ県 | 263,688 |

| 5 | ティミショアラ | ティミシュ県 | 250,849 |

| 6 | ブラショフ | ブラショフ県 | 237,589 |

| 7 | クラヨーヴァ | ドルジュ県 | 234,140 |

| 8 | ガラツィ | ガラツィ県 | 217,851 |

| 9 | オラデア | ビホル県 | 183,105 |

| 10 | プロイェシュティ | プラホヴァ県 | 180,540 |

7. 対外関係

1989年12月以降、ルーマニアは西側諸国全般、特にアメリカ合衆国および欧州連合(EU)との関係強化政策を追求してきたが、ロシア連邦との関係は限定的である。ルーマニアは2004年3月29日に北大西洋条約機構(NATO)に、2007年1月1日にEUに加盟した。また、1972年には国際通貨基金(IMF)および世界銀行に加盟し、世界貿易機関(WTO)の創設メンバーでもある。ルーマニアは、その軍事力および世界舞台での積極的な外交活動により、ミドルパワーとして認識されている。

近年の政府は、西側諸国との統合プロセスにおいて、特にモルドバ、ウクライナ、ジョージアといった他の国々との連携強化および支援を目標の一つとして掲げている。ルーマニアはまた、1990年代後半以降、東ヨーロッパおよびカフカース地域の旧ソ連民主主義共和国のNATOおよびEU加盟を支持することを明確にしてきた。

ルーマニアは2007年1月1日にシェンゲン圏への加盟を選択し、その加盟申請は2011年6月に欧州議会によって承認されたが、2011年9月にEU理事会によって拒否された。2019年8月時点で、ルーマニアの法の支配への遵守について欧州理事会が懸念を抱いていたため、シェンゲン圏への加盟は妨げられていた。2024年3月31日、ルーマニアは海路および空路国境のみでシェンゲン圏に加盟した。ルーマニアとブルガリアのシェンゲン加盟に最後に反対していたオーストリアが拒否権を解除した後、両国は2025年1月1日に完全加盟国となった。

2005年12月、トラヤン・バセスク大統領とアメリカ合衆国国務長官コンドリーザ・ライスは、主に国東部にあるいくつかのルーマニア施設への米軍駐留を許可する協定に署名した。2009年5月、アメリカ合衆国国務長官ヒラリー・クリントンは、「ルーマニアはアメリカ合衆国の最も信頼でき、尊敬できるパートナーの一つである」と宣言した。

モルドバとの関係は、両国が同じ言語と共通の歴史を共有しているという点で特別なケースである。両国が共産主義支配から解放された後、1990年代初頭にルーマニアとモルドバの統一運動が現れたが、新しいモルドバ政府がルーマニアから独立したモルドバ共和国を維持する政策を追求した1990年代半ばに勢いを失った。2009年のモルドバでの抗議行動とその後の共産党員の権力からの排除後、両国関係は大幅に改善した。

日本との関係については、日本とルーマニアの関係を参照。

8. 軍事

ルーマニア軍は、国防省の監督下にある参謀総長が指揮する陸軍、空軍、海軍から構成され、戦時には大統領が最高司令官を務める。軍の構成員は、予備役約55,000人、現役軍人約71,500人(陸軍35,800人、空軍10,700人、海軍6,600人、その他分野16,500人)である。2023年の国防費総額は、国内総生産(GDP)の2.44%に相当する約84.80 億 USDであり、2026年までに近代化と新装備の取得のために総額90.00 億 USDが費やされる予定である。徴兵制度は2007年に停止され、ルーマニアは志願兵制に移行した。

空軍はF-16AM/BM MLU戦闘機、C-27J スパルタンおよびC-130 ハーキュリーズ輸送機、ならびにIAR 330およびIAR 316ヘリコプターを運用している。F-35第5世代戦闘機の調達計画も現在進行中である。海軍は、イギリス海軍から取得した2隻の22型フリゲートを含む3隻のフリゲート、および4隻のコルベットを運用している。河川小艦隊は、ミハイル・コガルニチャヌ級およびスモルダン級河川モニター艦を運用している。

ルーマニアは2002年からアフガニスタンの国際連合に部隊を派遣し、2010年にはピーク時で1,600人の部隊を派遣した(これはアメリカ合衆国によれば4番目に大きな貢献であった)。同国での戦闘任務は2014年に終了した。ルーマニア軍はイラク占領に参加し、ピーク時には730人の兵士がいたが、その後徐々に350人に削減された。ルーマニアはイラクでの任務を終了し、2009年7月24日に最後の部隊を撤退させ、最後に撤退した国の一つとなった。フリゲート艦「レジェーレ・フェルディナンド」は2011年のリビアへの軍事介入に参加した。

2011年12月、ルーマニア元老院は、同年9月に署名されたルーマニア=アメリカ合衆国協定を批准する法案を全会一致で採択した。これにより、NATOの大陸ミサイル防衛網構築努力の一環として、ルーマニア国内にアメリカ合衆国の陸上配備型弾道ミサイル防衛システムの設置と運用が可能となった。デヴェセル軍事基地に配備されたイージス・アショアミサイルシステムは2016年に運用を開始した。

2024年、ミハイル・コガルニセアヌ空軍基地(ルーマニア空軍第57空軍基地)の拡張工事が開始された。この空軍基地は、20年にわたるプロジェクトの実施後、ヨーロッパ最大のNATO基地となる予定である。

9. 経済

2024年、ルーマニアの国内総生産(GDP、PPP)は約8940.00 億 USD、一人当たりGDP(PPP)は4.72 万 USDである。世界銀行によると、ルーマニアは高中所得国に分類される。ユーロスタットによると、ルーマニアの一人当たりGDP(PPS)は2022年にEU平均(100%)の77%であり、2007年(ルーマニアのEU加盟年)の44%から増加し、ルーマニアをEUで最も急速に成長している経済の一つとしている。

ブカレスト証券取引所(BVB)はルーマニアの証券取引所であり、ブカレストに位置する。2024年、BVBは時価総額740.00 億 USD、取引高72.00 億 USDを誇った。2024年時点で86社が上場している。2020年9月、FTSEラッセルはBVBをフロンティア市場から第二次新興市場に格上げした。

1989年以降、同国は時代遅れの産業基盤と構造改革の欠如が一部原因で、経済不安と衰退の10年間を経験した。しかし、2000年以降、ルーマニア経済は相対的なマクロ経済の安定へと転換し、高成長、低失業率、インフレ低下を特徴とした。2006年、ルーマニア統計局によると、実質GDP成長率は7.7%を記録し、ヨーロッパで最も高い成長率の一つとなった。しかし、世界金融危機により、政府はIMFの200.00 億 EUR救済プログラムを含む対外借入を余儀なくされた。世界銀行によると、一人当たりGDP(購買力平価)は2007年の1.37 万 USDから2023年には4.79 万 USDに増加した。

ルーマニアの主な輸出品は、自動車、ソフトウェア、衣類および繊維製品、産業機械、電気機器および電子機器、冶金製品、原材料、軍需品、医薬品、ファインケミカル、そして農産物(果物、野菜、花)である。貿易は主に欧州連合加盟国を中心に行われており、ドイツ、イタリア、フランスが最大の貿易相手国である。

1990年代後半から2000年代にかけての一連の民営化と改革の後、ルーマニア経済への政府介入は他のヨーロッパ経済よりも幾分少なくなっている。2005年、政府はルーマニアの累進課税制度を、個人所得と法人利益の両方に対して16%のフラットタックスに置き換えた。これは欧州連合で最も低い税率の一つである。経済は主にサービス業に基づいており、2017年時点で国の総GDPの56.2%を占め、工業と農業はそれぞれ30%と4.4%を占めている。

ルーマニアの労働力の約25.8%が農業に従事しており、これはヨーロッパで最も高い割合の一つである。

共産主義終焉後、ルーマニアは海外からの投資をますます引き付けており、ルーマニアへの海外直接投資(FDI)のストックは2019年6月に838.00 億 EURに上昇した。ルーマニアのFDIアウトワードストック(海外企業が国内経済に投資または株式を購入すること)は2018年12月に7.45 億 USDであり、EU28カ国の中で最も低い値であった。

1867年以来の公式通貨はルーマニア・レウ(「ライオン」の意)であり、2005年にデノミネーションが行われた。2007年にEUに加盟した後、ルーマニアは2029年にユーロを導入する計画である。

経済状況は、社会的公正、労働者の権利、環境問題への配慮といった観点から課題を抱えている。所得格差や貧困、労働条件の改善、環境汚染対策などが重要な政策課題となっている。

9.1. 経済構造と主要産業

ルーマニア経済は、サービス業が国内総生産(GDP)の過半(2017年時点で56.2%)を占め、次いで工業(30%)、農業(4.4%)の順となっている。

主要産業分野としては、まず自動車産業が挙げられる。国内メーカーのダチア(ルノー傘下)や、フォード・ルーマニアなどが生産拠点を持ち、輸出の重要な柱となっている。次に、情報技術(IT)産業も急速に成長しており、特にソフトウェア開発やITアウトソーシングで国際的な評価を得ている。Bitdefenderのようなセキュリティソフト企業は世界的に知られている。

エネルギー産業も重要であり、国内には石油・天然ガス資源が存在し、ペトロム(OMV傘下)やロムガズが主要企業である。近年は再生可能エネルギー(特に水力発電と風力発電)への投資も進んでいる。伝統的な産業としては繊維産業があり、衣料品や繊維製品の生産が続けられている。その他、機械工業、電子部品、冶金、化学工業なども経済を支える。農業はGDPに占める割合は低いものの、就業人口比率では依然として高く、穀物、野菜、果物などが生産されている。

9.2. 社会基盤

ルーマニアの社会基盤は、交通網、エネルギー供給、通信インフラから構成される。これらは国民生活および社会発展に不可欠な要素である。

交通網:

ルーマニア国家統計局(INS)によると、2015年時点での国内道路網の総延長は約8.61 万 kmである。高速道路網の整備は進められているものの、他のEU諸国と比較すると依然として不十分な状況にある。鉄道網は、世界銀行の推計で約2.23 万 kmとヨーロッパ第4位の規模を誇るが、1989年以降は輸送量が減少し、インフラの老朽化も課題となっている。近年、改善と部分的な民営化が進められている。首都ブカレストにはブカレスト地下鉄があり、1979年に開業し、2021年時点で総延長は約80.01 kmである。国内には16の国際商業空港があり、ブカレストのアンリ・コアンダ国際空港が最大のハブ空港で、2017年には1280万人以上の旅客が利用した。黒海沿岸のコンスタンツァ港は、ヨーロッパ有数の規模を持つ重要な港湾である。

エネルギー供給インフラ:

ルーマニアは電力の純輸出国であり、国内消費量の約3分の1を再生可能エネルギー(主に水力発電)で賄っている。石油・天然ガスも産出するが、生産量は減少傾向にあり、輸入にも依存している。チェルナヴォダ原子力発電所が稼働しており、さらなる拡張計画もある。ヨーロッパでも有数の石油精製能力を持つ。

通信インフラ:

インターネット普及率は着実に上昇しており、2014年6月時点で約1830万のインターネット接続があった。特にティミショアラなどの都市部では高速インターネット回線が整備されており、国際的に見ても速度が速いと評価されている。

これらの社会基盤の整備と近代化は、国民生活の質の向上、経済競争力の強化、地域格差の是正にとって重要な課題であり、EUからの資金援助も活用しながら進められている。

9.3. 観光

観光はルーマニア経済の重要な貢献分野であり、GDPの約5%を生み出している。世界銀行によると、外国人観光客数は着実に増加しており、2016年には933万人に達した。ルーマニアの観光は2005年に4.00 億 EURの投資を誘致した。2007年の外国人観光客の60%以上が他のEU諸国からの訪問者であった。人気の夏季アトラクションであるママイアやその他の黒海リゾートは、2009年に130万人の観光客を魅了した。

最も人気のあるスキーリゾートは、プラホヴァ渓谷沿いやポヤナ・ブラショフにある。城、要塞、または砦、そしてクルージュ=ナポカ、シビウ、ブラショフ、アルバ・ユリア、バイア・マーレ、ビストリツァ、メディアシュ、チスナディエ、セベシュ、シギショアラなどの保存状態の良い中世トランシルヴァニアの都市や町も多くの観光客を魅了している。ブラショフ近郊のブラン城は、ルーマニアで最も有名なアトラクションの一つであり、しばしばドラキュラの城として宣伝されるため、毎年数十万人の観光客が訪れる。その他のアトラクションには、ドナウ・デルタやトゥルグ・ジウのコンスタンティン・ブランクーシ彫刻群などがある。

農村観光は、地元の民俗や伝統に触れることを目的としており、重要な代替手段となっている。ブランとそのドラキュラの城、モルダヴィア北部の壁画教会群、マラムレシュの木造教会群、またはトランシルヴァニアの要塞教会のある村などの場所を宣伝することを目的としている。トランシルヴァニア、バナト、ブコヴィナ地方の10県を横断する長距離ハイキングおよびサイクリングトレイルであるヴィア・トランシルヴァニカは、地方のスローツーリズムをさらに促進している。

2014年、ルーマニアにはホテル・レストラン業界で32,500社が活動しており、総売上高は26.00 億 EURであった。2014年には190万人以上の外国人観光客がルーマニアを訪れ、2013年より12%増加した。国立統計研究所によると、約77%がヨーロッパ(特にドイツ、イタリア、フランス)から、12%がアジアから、そして7%未満が北米からであった。

9.4. 科学技術

歴史的に、ルーマニアの研究者や発明家はいくつかの分野で注目すべき貢献をしてきた。航空史においては、トライアン・ヴイアが自力で離陸した最初の飛行機を製作し、アウレル・ヴライクは初期の成功した航空機をいくつか製作・飛行させた。また、アンリ・コアンダは流体力学におけるコアンダ効果を発見した。ヴィクトル・バベシュは50種類以上の細菌を発見し、生物学者ニコラエ・パウレスクは膵臓抽出物を開発し、それが糖尿病の犬の血糖値を下げることを示し、インスリンの歴史において重要な役割を果たした。エミール・パラーデは細胞生物学への貢献でノーベル生理学・医学賞を受賞した。ラザール・エデレアヌはアンフェタミンを初めて合成した化学者であり、選択的溶媒を用いた石油成分分離法も発明した。

1990年代から2000年代にかけて、研究開発は汚職、資金不足、そして深刻な頭脳流出など、いくつかの要因によって妨げられた。近年、ルーマニアはGDPに占める研究開発費の割合で欧州連合(EU)内で最低または2番目に低いランクにあり、2016年と2017年には約0.5%で、EU平均の2%強を大幅に下回っている。同国は2011年に欧州宇宙機関(ESA)に、2016年にCERNに加盟した。しかし、2018年、ルーマニアはESAへの加盟分担金5680.00 万 EURの未払いにより、ESAでの議決権を失った。

2010年代初頭、ルーマニアの科学の状況は、低い基盤からではあるが「急速に改善している」と評された。2011年1月、議会は「大学に対する厳格な品質管理を実施し、資金評価と査読のための厳しい規則を導入する」法律を可決した。ルーマニアは2024年の世界イノベーション指数で48位にランクされた。

欧州連合が提案する超高強度レーザー施設(ELI)の核物理学施設はルーマニアに建設される。2012年初頭、ルーマニアはフランス領ギアナのギアナ宇宙センターから最初の衛星ゴリアトを打ち上げた。2014年12月以降、ルーマニアは国際宇宙ステーションの共同所有国となった。

10. 社会

ルーマニア社会は、人口動態、民族構成、言語、宗教、教育、保健システムなど、多様な側面を持つ。特に、共産主義体制崩壊後の民主化と市場経済への移行は、社会に大きな変化をもたらした。社会的弱者やマイノリティ(特にロマ人やハンガリー人)の権利保障と社会統合は、依然として重要な課題である。

10.1. 人口

2021年の国勢調査によると、ルーマニアの人口は19,053,815人であった。他の東欧諸国と同様に、低い合計特殊出生率と純移動率のマイナスにより、人口は徐々に減少すると予想されている。

2018年の合計特殊出生率(TFR)は女性1人当たり1.36人と推定され、人口置換水準である2.1人を下回り、世界で最も低い水準の一つである。これは1912年の女性1人当たり5.82人という高い水準からは大幅に低下している。2014年には、出生の31.2%が未婚女性によるものであった。

出生率(2012年時点で9.49‰)は死亡率(同11.84‰)よりもはるかに低く、その結果、人口は縮小(2012年時点で年間-0.26%)し、高齢化(2018年時点での年齢中央値:41.6歳)が進んでおり、世界で最も高齢な人口の一つとなっている。総人口の約16.8%が65歳以上である。2015年の平均寿命は74.92歳(男性71.46歳、女性78.59歳)と推定されている。

海外に居住するルーマニア人およびルーマニア生まれの祖先を持つ個人の数は、約1200万人と推定されている。1989年のルーマニア革命後、かなりの数のルーマニア人が他のヨーロッパ諸国、北米、またはオーストラリアに移住した。例えば、1990年には96,919人のルーマニア人が海外に永住した。

10.2. 民族

- ルーマニア人: 89.3%

- ハンガリー人: 6.0%

- ロマ人: 3.4%

- その他: 1.3%

2021年の国勢調査によると、ルーマニアの住民の89.33%がルーマニア人、6.05%がハンガリー人、3.44%がロマ人である。ただし、身分証明書を持たないなどの理由で多くの民族が記録されていない。国際的な情報源は、公式の国勢調査よりもロマ人の数を高く見積もっており、欧州評議会によるとロマ人は人口の8.32%を占めるとされる。ハンガリー人はハルギタ県とコヴァスナ県で多数派を構成している。その他の少数民族には、ウクライナ人、ドイツ人、トルコ人、リポヴァン人、アルーマニア人、タタール人、セルビア人などが含まれる。1930年には745,421人のドイツ人がルーマニアに居住していたが、現在では約36,000人のみが国内に残っている。2009年時点で、主にモルドバと中国からの約133,000人の移民がルーマニアに居住していた。

少数民族の権利と社会統合は、ルーマニア社会の重要な課題である。特にロマ人は、教育、雇用、住居、医療へのアクセスにおいて依然として深刻な差別に直面している。政府はEUの指針に基づき、ロマ人の社会統合戦略を実施しているが、その効果は限定的であるとの批判もある。ハンガリー人コミュニティは、言語権、文化自治、教育における権利の拡大を求めており、これらの問題は時折、政治的な緊張を引き起こすことがある。

10.3. 言語

ルーマニアの公用語はルーマニア語である。ルーマニア語はインド・ヨーロッパ語族イタリック語派のロマンス諸語(より具体的には東ロマンス語)に属し、イタリア語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、カタルーニャ語と多くの特徴を共有している。ルーマニア語のアルファベットは、標準的なラテン文字26文字に加え、5つの追加文字(ă, â, î, ț, ș)を含む合計31文字で構成される。

ルーマニア語は全人口の91.55%によって第一言語として話されており、ハンガリー語とヴラフ・ロマ語はそれぞれ人口の6.28%と1.20%によって話されている。また、ルーマニアには40,861人のウクライナ語母語話者(国境近くの一部の密集地域に集中し、地域によっては多数派を形成)、17,101人のトルコ語母語話者、15,943人のドイツ語母語話者、14,414人のロシア語母語話者が居住している。

憲法によれば、地方議会はすべての少数民族の言語権を保障する。少数民族が20%以上を占める地域では、その少数民族の言語を行政、司法制度、教育で使用することができる。ルーマニアに居住する外国人と無国籍者は、自国語での司法と教育へのアクセス権を有する。

英語とフランス語が学校で教えられる主要な外国語である。2010年、フランコフォニー国際機関は国内に4,756,100人のフランス語話者がいると特定した。2012年のユーロバロメーターによると、ルーマニア人の31%が英語を話し、17%がフランス語を話し、イタリア語とドイツ語はそれぞれ7%が話す。

10.4. 宗教

ルーマニアは世俗国家であり、国教は存在しない。人口の圧倒的多数がキリスト教徒であると自認している。2021年の国勢調査では、回答者の73.60%が正教会のキリスト教徒であると回答し、そのうち73.42%がルーマニア正教会に属していた。その他の宗派には、プロテスタント(6.22%)、ローマ・カトリック(3.89%)、ギリシャ・カトリック(0.61%)が含まれる。残りの人口のうち、128,291人が他のキリスト教宗派に属しているか、他の宗教を信仰しており、その中には58,347人のイスラム教徒(主にトルコ系およびタタール系)と2,708人のユダヤ教徒が含まれる(ユダヤ人はかつてルーマニア人口の4%を占めていた--1930年の国勢調査では728,115人)。さらに、71,430人が無宗教、57,229人が無神論、25,485人が不可知論であり、2,658,165人が宗教を申告しなかった。

ルーマニア正教会は、他の正教会と完全な交わりにある独立正教会であり、総主教を指導者とする。世界で3番目に大きな東方正教会であり、他の正教会とは異なり、ラテン文化圏内で機能し、ロマンス諸語の典礼言語を使用している。その教会管轄区はルーマニアとモルドバの領土をカバーしている。ルーマニアは世界で3番目に大きな東方正教会の人口を抱えている。

10.5. 教育

1989年のルーマニア革命以来、ルーマニアの教育制度は継続的な改革プロセスにあり、賛否両論の評価を受けている。2004年には、約440万人が学校に在籍していた。そのうち、65万人が幼稚園(3歳~6歳)、311万人が初等・中等教育レベル、65万人が高等教育レベル(大学)であった。2018年の成人識字率は98.8%であった。

幼稚園は3歳から5歳までは任意である。2020年以降、義務教育は幼稚園の最終学年({{lang|ro|grupa mare||グルパ・マーレ}}、5歳)から始まり、12年生まで義務付けられている。初等・中等教育は12または13学年に分かれている。また、主に中等教育期間中に利用される、半合法的で非公式な個人指導制度があり、これは共産主義政権時代に盛んになった。

高等教育機関としては、ヤシのアレクサンドル・ヨアン・クザ大学、クルージュ=ナポカのバベシュ・ボヨリ大学、ブカレスト大学、ティミショアラのティミショアラ西大学がQS世界大学ランキングのトップ800にランクインしている。これら4大学はいずれも700位以上にランクされており、これは701位から800位の間に位置することを意味する。

ルーマニアは、国際数学オリンピックの歴代メダル数で、1959年以来合計316個のメダルを獲得し、第5位にランクされている。チプリアン・マノレスクは、1995年、1996年、1997年に、大会史上誰よりも多く満点(42点)の論文を書き、金メダルを獲得した。ルーマニアは、中国、ロシア、アメリカ合衆国、ハンガリーに次いで、大会で最高のチームスコアを達成している。また、ルーマニアは、1989年以来合計107個のメダルを獲得し、国際情報オリンピックの歴代メダル数で第6位にランクされている。

教育機会の均等性に関しては、都市部と農村部、また多数派民族と少数民族(特にロマ人)の間で依然として格差が存在する。教育の質の向上、教員の待遇改善、教育財政の確保などが課題となっている。

10.6. 保健

ルーマニアの医療は主に公的部門によって提供されており、ほとんどの病院を運営し、ほぼすべての国民に国民健康保険を提供している。2021年の医療費は167.00 億 USD、一人当たり2385 USDで、GDPの5.69%を占めた。政府支出はブルガリアなどの市場よりも高いが、ハンガリーよりは低い。支出は2024年から2028年にかけて75.00 億 USD(+37.68%)増加し、2028年までに273.00 億 USDに達すると予想されている。

ルーマニア国立統計研究所によると、ルーマニアには65,000以上の保健施設があり、都市部に53,000、農村部に12,000が存在する。病院は543ヶ所あり、都市部に488ヶ所、農村部に55ヶ所、その他病院に類する施設が160ヶ所ある。これらの約半数は100床以上の大規模施設であり、39%は50床未満の小規模施設である。入院ベッドの総数は135,085床で、主に精神科、外科、内科などに割り当てられている。

主な死因は心血管疾患(62%)、次いで悪性腫瘍(17%)、消化器疾患(6%)、事故・傷害・中毒(5%)、呼吸器疾患(5%)である(2004年)。平均寿命は2015年時点で74.92歳(男性71.46歳、女性78.59歳)であった。医師の国外流出や、都市部と農村部の医療格差などが課題として指摘されている。また、野犬問題も公衆衛生上の懸念事項となっている。

10.7. 都市化

2011年時点で人口の54.0%が都市部に居住していたが、この割合は1996年以降減少傾向にある。都市人口が3分の2を超える県はフネドアラ県、ブラショフ県、コンスタンツァ県であり、3分の1未満の県はドゥンボヴィツァ県(30.06%)、ジュルジュ県、テレオルマン県である。

首都であり最大の都市はブカレストで、2021年の人口は約170万人である。その大都市圏の人口は約220万人に達し、将来的に市域の20倍までのブカレスト首都圏に組み込まれる計画がある。

その他に人口10万人を超える都市が17あり、クルージュ=ナポカ、ヤシ、コンスタンツァ、ティミショアラは25万人以上、クラヨーヴァ、ブラショフ、ガラツィは20万人以上の人口を擁する。これらの都市の多くで都市圏が形成されている。

都市化は、経済発展や生活水準の向上をもたらす一方で、都市部への人口集中による住宅問題、交通渋滞、環境問題などを引き起こしている。また、都市と農村間の発展格差も依然として存在し、その是正が課題となっている。近年では、大都市近郊でのスプロール現象や、地方都市の再活性化の動きも見られる。

10.8. メディア

ルーマニアにおける主要な報道媒体には、新聞、放送(テレビ、ラジオ)、インターネットメディアが含まれる。憲法は報道の自由を保障しているが、メディアへの政治的圧力や経済的影響力、所有構造の集中、ジャーナリストの労働条件の不安定さなどが課題として指摘されている。国境なき記者団による2024年の世界報道自由度ランキングでは、ルーマニアは49位であった。

テレビ市場は、公共放送であるルーマニア・テレビ(TVR)のほか、Pro TV、Antena 1などの民間放送局が主要な役割を担っている。ラジオも公共放送と民間放送が共存している。新聞は、全国紙と地方紙があり、近年はオンライン版への移行が進んでいる。インターネットメディアは急速に普及し、ニュースサイトやブログ、ソーシャルメディアが情報源として重要性を増している。

メディアの監視機関として国家視聴覚評議会(CNA)があり、放送内容の規制や免許の付与を行っているが、その独立性や実効性については議論がある。フェイクニュースや誤情報の拡散も、特にオンラインメディアにおいて懸念されている。

10.9. 治安と人権

ルーマニアの全般的な治安状況は、他のヨーロッパ諸国と比較して比較的良好とされる。『グローバル・ファイナンス』誌の「最も治安の良い国ランキング2022」では31位にランクされた。しかし、都市部、特に首都ブカレストの一部地域では、スリ、ひったくり、置き引き、車上狙いなどの一般犯罪が発生しており、旅行者などは注意が必要である。自動車盗難も報告されている。警察当局は犯罪対策に取り組んでいる。

ルーマニア警察は、各県に対応する41の県警察検査局、首都のブカレスト警察総局(DGPMB)およびブカレスト地方警察から構成されている。

人権に関しては、欧州連合加盟国として基本的な人権保障の枠組みは整備されている。2015年の民主主義指数では167ヶ国中59位で「欠陥のある民主主義国家」と評価された。依然として、司法の独立性、汚職、ロマ人などの少数民族に対する差別、LGBTの権利、人身売買などが課題として指摘されている。特にロマ人コミュニティは、教育、雇用、住居、医療へのアクセスにおいて構造的な差別に直面しており、社会統合が重要な課題である。政府やNGOはこれらの問題の改善に取り組んでいるが、依然として困難が伴う。民主主義の発展、人権擁護、社会的マイノリティの権利保障は、ルーマニア社会の継続的なテーマである。

11. 文化

ルーマニアの文化は、その地理的位置と歴史的経緯から、ダキア文化、古代ローマ文化、ビザンツ文化、スラヴ文化、オスマン帝国文化、そして西ヨーロッパ文化など、多様な要素が融合して形成されてきた。地域ごとに独自の伝統文化や生活様式が色濃く残っており、特に農村部では豊かな民俗文化が息づいている。国民の価値観においては、家族や共同体の絆、宗教(主にルーマニア正教会)への信仰、そして愛国心が重要な位置を占める。

11.1. 文学

ルーマニア文学の起源は、18世紀末のトランシルヴァニア学派の学者たちによる議論に遡る。19世紀には多くの作家が頭角を現し、ゲオルゲ・コシュブック、イオン・スラヴィチ、ミハイル・コガルニチャヌ、ヴァシレ・アレクサンドリ、ニコラエ・バルチェスク、イオン・ルカ・カラジアーレ、イオン・クレアンガ、そして特に詩『暁の明星』で知られるミハイ・エミネスクがいる。エミネスクはルーマニア最大の詩人、最も影響力のある詩人と見なされている。

20世紀には、トリスタン・ツァラ、マルセル・ヤンコ、ミルチャ・エリアーデ、ニコラエ・グリゴレスク、マリン・プレダ、リヴィウ・レブレアヌ、ウジェーヌ・イヨネスコ、エミール・シオラン、コンスタンティン・ブランクーシなど、多くのルーマニアの芸術家や作家が国際的な評価を得た。ブランクーシはトゥルグ・ジウに彫刻群を有し、彼の彫刻『空間の鳥』は2005年に2750.00 万 USDで落札された。ルーマニア生まれのホロコースト生存者エリ・ヴィーゼルは1986年にノーベル平和賞を受賞し、バナト・シュヴァーベン人作家ヘルタ・ミュラーは2009年にノーベル文学賞を受賞した。

現代文学では、共産主義体制下での抑圧を乗り越え、多様なテーマや表現方法が追求されている。

11.2. 音楽

ルーマニア音楽は、豊かな伝統民俗音楽と、クラシック音楽、現代ポピュラー音楽が共存している。

伝統民俗音楽は地域ごとに多様な特徴を持ち、特にドイナと呼ばれる叙情的な即興歌や、活気ある舞踊音楽が知られる。ロマ音楽もルーマニアの音楽シーンに大きな影響を与えている。

クラシック音楽では、19世紀から20世紀にかけてチプリアン・ポルムベスク、アントン・パン、エドゥアルド・カウデッラ、ミハイル・ジョラ、ディヌ・リパッティ、そして特に国際的に名高い作曲家・ヴァイオリニストであるジョルジェ・エネスクを輩出した。ブカレストでは毎年、エネスクを記念してジョルジェ・エネスク国際音楽祭が開催される。

現代の音楽家では、オペラ歌手のアンジェラ・ゲオルギュー、パンフルート奏者のゲオルゲ・ザンフィル、ポップシンガーのインナやアレクサンドラ・スタンなどが国際的に活躍している。2000年代後半から2010年代初頭にかけては、ルーマニアのポップミュージックの一ジャンルであるポップコーンが国際的な主流となった。ユーロビジョン・ソング・コンテストでは、ルーマニアの歌手が2005年と2010年に3位入賞を果たしている。

11.3. 美術と建築

ルーマニアの美術は、中世の宗教美術から近代・現代の多様な表現に至るまで豊かな歴史を持つ。伝統美術では、モルダヴィアの壁画教会群に見られるフレスコ画や、マラムレシュの木造聖堂群に見られる木彫り、イコン画などが特徴的である。

近代絵画では、ニコラエ・グリゴレスク、シュテファン・ルキアン、イオン・アンドレースク、ニコラエ・トニッツァ、テオドール・アマンなどが重要な画家として挙げられる。彫刻では、20世紀初頭に活躍したコンスタンティン・ブランクーシが国際的に最も名高く、その革新的な作品は現代彫刻に大きな影響を与えた。彼の代表作には『空間の鳥』や、故郷トゥルグ・ジウにある彫刻群(無限柱、沈黙のテーブル、接吻の門)がある。

建築においては、中世の城塞(ブラン城、フネドアラ城など)、要塞教会、修道院(ホレズ修道院など)が歴史的価値を持つ。近代には、ルーマニア・リヴァイヴァル建築と呼ばれる独自の様式が発展した。首都ブカレストには、フランスのベル・エポック様式の影響を受けた壮麗な建築物が多く残る一方、共産主義時代に建設された巨大な国民の館のような建造物も存在する。現代建築も都市部を中心に発展している。

11.4. 映画

ルーマニア映画は、2000年代以降、ルーマニア・ニューウェーブと呼ばれる新しい潮流によって国際的な注目を集めている。この潮流の作品は、共産主義時代とその後の移行期の社会問題をリアルかつ批評的に描くことを特徴とし、ミニマリズム的な作風が多い。

クリスティ・プイウ監督の『ラザレスク氏の最期』(2005年)は、カンヌ国際映画祭のある視点部門でグランプリを受賞した。クリスティアン・ムンジウ監督の『4ヶ月、3週と2日』(2007年)は、同映画祭で最高賞であるパルム・ドールを受賞し、ルーマニア映画の国際的評価を不動のものとした。また、カリン・ペーター・ネッツァー監督の『私の、息子』(2013年)は、ベルリン国際映画祭で金熊賞を受賞した。

これらの成功は、国内の映画産業の活性化にもつながっているが、製作資金の確保や配給網の整備など、依然として課題も抱えている。歴史的には、共産主義体制下でも優れた作品が製作されていたが、検閲などの制約も大きかった。

11.5. 食文化

ルーマニア料理は、歴史的にオーストリア料理やドイツ料理(特に旧ハプスブルク君主国統治下の歴史的地域において)、そしてギリシャ料理、ブルガリア料理、セルビア料理といったバルカン半島地域の他の料理、さらにはトルコ料理の影響を受けて形成されてきたが、独自の特徴も持っている。

代表的な料理には、トウモロコシの粉を練った粥状のママリガ(ポレンタに似る)、キャベツやブドウの葉でひき肉と米を包んで煮込んだサルマーレ、ひき肉をソーセージ状にして焼いたミティティなどがある。スープ類では、様々な具材を用いた酸味のあるチョルバが一般的である。

肉料理では豚肉、鶏肉、牛肉が好まれるが、羊肉や魚料理も人気がある。特定の祝祭日には特別な伝統料理が作られる。例えば、クリスマスにはキフテレ(ミートボール)、トバ(豚の頭や内臓のゼリー寄せ)、トチトゥーラ(豚肉の煮込み)などが、復活祭にはドロブ(子羊の内臓のパテ)、パスカ(甘いチーズパン)、コゾナック(甘いパン)などが食される。

飲料では、プラムを原料とする強いブランデーであるツイカが伝統的なアルコール飲料であり、国内のプラム生産量の大部分(ルーマニアは世界有数のプラム生産国の一つ)がツイカ製造に用いられる。アルコール度数は70%に達することもある。その他、ワイン、ラキウ、パリンカ、ヴィシナタ(サワーチェリーのリキュール)なども伝統的なアルコール飲料であるが、近年ではビールの消費量が大幅に増加している。

11.6. スポーツ

ルーマニアで最も人気のあるスポーツはサッカーであり、2018年時点で219,000人以上の登録選手がいる。UEFAによると、ルーマニアのプロサッカー市場は約7.40 億 EURである。

統括団体はルーマニアサッカー連盟であり、UEFAに所属している。サッカールーマニア代表は1922年に最初の試合を行い、最初の3回のFIFAワールドカップに参加したわずか4つのナショナルチームの一つである(他はブラジル、フランス、ベルギー)。全体として、ワールドカップには7回出場し、1990年代に最も成功した時期を迎え、1994年大会では6位に入賞し、最終的に1997年にはFIFAランキングで3位にランクされた。

最も成功したクラブはステアウア・ブカレストで、1986年に東ヨーロッパのチームとして初めてUEFAチャンピオンズリーグで優勝し、1989年には準優勝した。ディナモ・ブカレストは1984年にUEFAチャンピオンズリーグ準決勝に進出し、1990年にはUEFAカップウィナーズカップ準決勝に進出した。その他の重要なルーマニアのサッカークラブには、ラピド・ブカレスト、UTAアラド、ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ、ペトロルル・プロイェシュティ、CFRクルジュ、アストラ・ジュルジュ、ヴィートルル・コンスタンツァ(後者は最近ファルル・コンスタンツァと合併)がある。

テニスは2番目に人気のあるスポーツである。ルーマニアはデビスカップ決勝に1969年、1971年、1972年の3回進出した。

2番目に人気のあるチームスポーツはハンドボールである。男子代表チームは世界選手権で1961年、1964年、1970年、1974年に優勝し、同大会で3番目に成功した国となっている。女子代表チームは世界選手権で1962年に優勝し、近年では男子よりも多くの成功を収めている。クラブ大会では、ルーマニアのチームがEHFチャンピオンズリーグで合計3回優勝しており、ステアウア・ブカレストが1968年と1977年に、ディナモ・ブカレストが1965年に優勝した。女子ハンドボールでは、強豪CSMブカレストが2016年にEHFチャンピオンズリーグのトロフィーを獲得した。

人気の個人スポーツには、格闘技、武道、水泳などがある。プロボクシングでは、ルーマニアは統括団体によって国際的に認められている体重階級全体で多くの世界チャンピオンを輩出してきた。もう一つの人気のある格闘技はプロのキックボクシングであり、著名な選手を輩出している。

ルーマニアの夏季オリンピックにおける通算メダル数306個は全国家中12位、金メダル89個は14位にランクされる。1984年夏季オリンピックは最も成功した大会であり、合計53個のメダル(うち金メダル20個)を獲得し、メダルランキングで開催国アメリカ合衆国に次ぐ2位となった。自国開催経験のない国の中では、獲得メダル総数で2位である。体操競技は同国における主要なメダル獲得競技であり、特にナディア・コマネチは、1976年のモントリオールオリンピックで体操競技史上初の10点満点を獲得し、世界的な名声を得た。

伝統的な競技としては、レスリング形式のスポーツであるトリンタ(Trântăルーマニア語/モルドバ語)が知られている。

11.7. 祝祭日と伝統

ルーマニアには12の公休日があり、その中には1918年のトランシルヴァニアとルーマニアの統一を記念して12月1日に祝われる大統一記念日が含まれる。冬の祝祭日にはクリスマスと新年の祭りがあり、その期間中には「プルグショルル」、「ソルコヴァ」、「ウルスル(熊の踊り)」、「カプラ(山羊の踊り)」といった様々なユニークな民俗舞踊や遊戯が一般的である。20世紀中にほとんど使われなくなった伝統的なルーマニアの民族衣装は、特に農村地域でこれらの祭りの際に着用される人気のある儀式用の衣装である。クリスマスには生きた豚を、復活祭には子羊を屠殺する習慣があり、2007年以降EU法からの特別免除が必要となった。復活祭には、イースターエッグの彩色などの伝統が非常に一般的である。3月1日にはマルツィショールを贈る習慣があり、これは女性に幸運のお守りの一種を贈る伝統である。

ルーマニア料理は、オーストリア料理やドイツ料理(特に以前ハプスブルク君主国によって統治されていた歴史的地域において)の影響を受けているが、ギリシャ料理、ブルガリア料理、セルビア料理など、バルカン半島地域の他の料理ともいくつかの類似点を共有している。「チョルバ」には様々な酸っぱいスープが含まれ、「ミティティ」、「ママリガ」(ポレンタに似る)、そして「サルマーレ」はメインコースでよく特色とされる。

豚肉、鶏肉、牛肉が好まれる肉の種類であるが、羊肉や魚も非常に人気がある。特定の伝統的なレシピは祝祭日と直接関連して作られる。クリスマスには「キフテレ」、「トバ」、「トチトゥラ」、復活祭や他のルーマニアの祝祭日には「ドロブ」、「パスカ」、「コゾナック」などがある。「ツイカ」はアルコール度数70%に達する強いプラムブランデーであり、国の伝統的なアルコール飲料で、国の収穫量の75%を占める(ルーマニアは世界最大のプラム生産国の一つである)。伝統的なアルコール飲料には、ワイン、「ラキウ」、「パリンカ」、「ヴィシナタ」も含まれるが、近年ではビールの消費量が劇的に増加している。

| 日付 | 日本語表記 | ルーマニア語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日・1月2日 | 元日と翌日 | Anul Nouルーマニア語/モルドバ語 | |

| 1月24日 | 小統一記念日 | Unirea Principatelor Româneルーマニア語/モルドバ語 / Mica Unireルーマニア語/モルドバ語 | 1859年のワラキア公国とモルダヴィア公国の統一を記念。 |

| 聖金曜日 (移動祝日、3月-5月) | 聖金曜日 | Vinerea Mareルーマニア語/モルドバ語 | 正教会暦 |

| 復活大祭 (移動祝日、3月-5月) | 復活大祭 | Pașteleルーマニア語/モルドバ語 | 正教会暦。復活祭月曜日も祝日。 |

| 5月1日 | メーデー | Ziua Munciiルーマニア語/モルドバ語 | 国際労働者の日 |

| 6月1日 | 国際子供の日 | Ziua Copiluluiルーマニア語/モルドバ語 | |

| 聖神降臨祭 (移動祝日、5月-6月) | 聖神降臨祭 | Rusaliileルーマニア語/モルドバ語 | 正教会暦。聖神降臨祭月曜日も祝日。 |

| 8月15日 | 聖母の被昇天 | Adormirea Maicii Domnuluiルーマニア語/モルドバ語 / Sfânta Maria Mareルーマニア語/モルドバ語 | |

| 11月30日 | 聖アンデレの日 | Sfântul Andreiルーマニア語/モルドバ語 | ルーマニアの守護聖人 |

| 12月1日 | 大統一記念日(国民の祝日) | Ziua Naționalăルーマニア語/モルドバ語 / Ziua Marii Uniriルーマニア語/モルドバ語 | 1918年のトランシルヴァニアとルーマニアの統一を祝う。 |

| 12月25日・12月26日 | クリスマス | Crăciunulルーマニア語/モルドバ語 |

この他、伝統的祭日として3月1日のマルツィショール(Mărțișorルーマニア語/モルドバ語)がある。これは春の訪れを祝う祭りで、紅白の糸で結ばれた小さな飾り物を交換し合う。

11.8. 世界遺産

ルーマニア国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が7件、自然遺産が2件存在する(複合遺産はない)。

- 文化遺産

- トランシルヴァニア地方の要塞聖堂のある村落群(1993年、1999年拡大)- ザクセン人によって築かれた要塞化された教会群。

- ホレズ修道院(1993年)- ワラキア地方のブルンコヴェネスク様式の代表的建築。

ホレズ修道院(文化遺産、1993年登録)

モルダヴィア北部の壁画教会群(文化遺産、1993年登録、2010年拡大) - モルダヴィア北部の壁画教会群(1993年、2010年拡大)- 外壁に聖書物語のフレスコ画が描かれた教会群。

- マラムレシュの木造聖堂群(1999年)- 独自の様式を持つ木造の教会建築群。

マラムレシュの木造聖堂群(文化遺産、1999年登録)

シギショアラ歴史地区(文化遺産、1999年登録) - シギショアラ歴史地区(1999年)- 中世の面影を残す美しい街並み。ヴラド・ツェペシュの生誕地とされる。

- オラシュチエ山脈のダキア人の要塞群(1999年)- 古代ダキア王国の防衛システムの遺跡。

オラシュチエ山脈のダキア人の要塞群(文化遺産、1999年登録) - ロシア・モンタナ鉱山景観(2021年)- ローマ時代から続く金の採掘活動の歴史的景観。

- ドナウ・デルタ(1991年)- ヨーロッパ最大級の湿地帯で、多様な動植物が生息する。

- カルパティア山脈とヨーロッパ各地の古代及び原生ブナ林(2007年、2011年・2017年・2021年拡大)- ヨーロッパの広範囲にわたるブナ林の自然遺産の一部。

これらの遺産は、ルーマニアの豊かな自然と複雑な歴史、そして多様な文化を物語っている。

11.9. 国家象徴

ルーマニアの主要な国家象徴には、国旗、国章、国歌がある。

国旗は、青、黄、赤の縦三色旗である。これらの色は、16世紀末のワラキア公ミハイ勇敢公の紋章や旗に見られ、歴史的にルーマニアを代表する色とされてきた。1848年のワラキア革命では、青は「自由」、黄は「正義」、赤は「友愛」を象徴するとされた。また、ルーマニアを形成した歴史的地域、ワラキア(黄と青)、モルダヴィア(赤と青)、トランシルヴァニア(青、赤、黄)を象徴するとも言われる。

国章は、青い盾の中央に金色の鷲(イヌワシ)が描かれ、鷲は正教会の十字架をくわえている。これはルーマニアのラテン民族性と正教会信仰を象徴する。鷲の頭上にはルーマニア王家の「鋼鉄の王冠」(Coroana de Oțelルーマニア語/モルドバ語)があり、勇気を表す。鷲は爪に主権の象徴である王笏と剣を掴んでいる。剣はモルダヴィア公シュテファン大公を、王笏はワラキア、モルダヴィア、トランシルヴァニアを初めて統一したミハイ勇敢公を象徴する。鷲の胸には、ワラキア、モルダヴィア、トランシルヴァニア、バナト、オルテニア、ドブロジャといった歴史的地域の紋章を組み合わせた盾が描かれている。

国歌は「目覚めよ、ルーマニア人!」(Deșteaptă-te, române!ルーマニア語/モルドバ語)である。この歌は1848年の革命期に書かれ発表され、直ちに革命歌として受け入れられた。自由と愛国心のメッセージを込めたこの歌は、1989年のチャウシェスク体制打倒の革命を含む、ルーマニアの主要な歴史的転換点で歌われてきた。1989年に正式な国歌となり、共産主義時代の国歌「三色旗」(Trei culoriルーマニア語/モルドバ語)に取って代わった。この歌は、短期間存在したモルダビア民主共和国(1917年-1918年)およびモルドバ共和国(1991年-1994年)の国歌としても使用された。毎年7月29日は「国歌の日」(Ziua Imnului naționalルーマニア語/モルドバ語)とされている。

国民の祝日は「大統一記念日」(Ziua Marii Uniriルーマニア語/モルドバ語)として知られ、毎年12月1日に祝われる。これは、1918年にアルバ・ユリアで開催されたトランシルヴァニアのルーマニア人代議員会議が、ルーマニア王国との統一を宣言したことを記念するものである。この祝日は1989年の革命後に制定された。

その他の象徴的なものとしては、ルーマニア独立戦争(1877年-1878年)でルーマニア軍がオスマン帝国から鹵獲した大砲の鋼鉄から鍛造された「鋼鉄の王冠」、国の標語である「Nihil Sine Deoラテン語(神なくして何ものもなし)」、「Toți în unuルーマニア語/モルドバ語(すべては一つに)」、「Dreptate, Frățieルーマニア語/モルドバ語(正義、友愛)」、「In Fide Salusラテン語(信仰に救いあり)」などがある。国民的英雄としては、古代ダキア最後の王デケバルス、ダキアを征服したローマ皇帝トラヤヌス、三公国を統一したミハイ勇敢公、近代ルーマニア国家の基礎を築いたアレクサンドル・ヨアン・クザ、第一次世界大戦時の国王フェルディナンド1世などが挙げられる。国花は公式には定められていないが、エーデルワイス、ドッグローズ、テヌイフォリア牡丹などが象徴的な花とされることがある。