1. 概要

ギリシア神話におけるアトラス(Ἄτλαςアトラス古代ギリシア語)は、ティーターン神族の一柱であり、その巨躯を以て永遠に天空を支えるという刑罰を課された神である。名前は「支える者」「耐える者」「歯向かう者」を意味する古印欧語に由来するとされる。彼はティーターノマキアーにおける敗北後、ゼウスによって世界の西の果てに立ち、天空の重荷を背負う運命を負わされた。この神話的役割は、重荷や責任の比喩として多様な文化的影響を与えている。

アトラスは、二大英雄であるヘーラクレースやペルセウスの神話において重要な役割を果たす。古代ギリシアの詩人ヘーシオドスによれば、彼は世界の果て、極西に立っていたとされる。後に、現在のモロッコやアルジェリア西部にあたる北西アフリカのアトラス山脈と同一視され、伝説的なマウレターニアの初代国王と伝えられるようになった。彼は哲学、数学、天文学に長けており、史上初の天球儀を発明し、さらには天文学そのものの創始者とも言われている。

彼の名前は、16世紀に地図製作者ゲラルドゥス・メルカトルが地図集の名称として採用して以来、地図学の分野で広く使われるようになった。また、「大西洋」は「アトラスの海」に由来し、プラトンの対話篇に登場する伝説の地「アトランティス」も「アトラスの島」を意味する「アトランティス・ネーソス」に由来する。心理学では、幼少期に過度の責任を負わされた人物の性格を表す「アトラス型パーソナリティ」という比喩に用いられ、文学、宇宙開発、大衆文化など、現代社会の様々な分野で彼の比喩的役割や名前が参照されている。

2. 語源

「アトラス」という名前の語源は不確かである。詩人ウェルギリウスは、この名前を「堅固な、耐え忍ぶ」を意味するラテン語のdurusと結びつけており、これはギリシア語の「耐える」を意味するτλῆναι、あるいは古代北アフリカでアトラス山脈を指す現地語のDourisに由来することを示唆している。アトラス山脈がベルベル人の居住地域に位置することから、この名前はベルベル語の「山」を意味するádrārに由来するという説も提案されている。

伝統的な歴史言語学では、古代ギリシア語のἌτλας(属格: Ἄτλαντος)は、結合的なα-と、「支える、支持する」を意味する印欧祖語の語根*telh₂-(同じくτλῆναιの語源)から構成され、後にnt-幹に再形成されたものとされている。しかし、言語学者ロベルト・スペンサー・ポーラス・ビークスは、これほど古いティーターンの名が印欧語に由来するとは考えにくいとし、むしろ前ギリシア語起源である可能性を提案している。その理由として、そのような単語がしばしば-antで終わることを挙げている。

3. 家族

アトラスは、ティーターン神族の血統を継ぎ、その家族関係は複雑であり、多数の子供たちをもうけている。

3.1. 親と兄弟

アトラスは、ティーターン神族のイーアペトスとオーケアノスの娘クリュメネー(またはアシアー)の息子である。文献によっては、ヒュギーヌスがアトラスのより根源的な性質を強調し、彼をアイテールとガイアの息子としている。兄弟には、プロメーテウス、エピメーテウス、メノイティオス、そしてヘスペロスがいる。

3.2. 子供たち

アトラスには多くの子供たちがおり、そのほとんどが娘である。母親については、文献によって異なる女神が言及されている。

- ヘスペリデス**: アトラスとヘスペリスの間に生まれた娘たちで、ヘーラーの庭園にある黄金の林檎を守っていた。

- ヒュアデス**: アトラスとプレーイオネー(またはアイトラ)の間に生まれた娘たちで、雨のニュンペーである。

- ヒュアース**: アトラスとプレーイオネー(またはアイトラ)の間に生まれた息子で、ヒュアデスたちの兄弟である。

- プレイアデス**: アトラスとプレーイオネーの間に生まれた7人の娘たち。彼女たちはマイア、ターユゲテー、ステロペー、メロペー、ケライノー、アルキュオネー、エーレクトラーという名前で知られており、アルテミスの従者であった。

- カリュプソー**: アトラスと(一部の文献ではオーケアノスの妻テーテュースとも言われる)女神の間に生まれた娘で、オギュギアー島に住んでいたニュンペー。ホメーロスの叙事詩『オデュッセイア』に登場し、オデュッセウスを7年間島に引き留めた。

- ディオネ**: アトラスと特定の言及のない女神の間に生まれた娘。

- マエラ**: アトラスと特定の言及のない女神の間に生まれた娘。

4. 神話

アトラスはギリシア神話において中心的な役割を果たし、その運命は数々の有名な物語に深く関わっている。

4.1. ティーターノマキアーと刑罰

アトラスは、兄弟のメノイティオスと共に、ティーターン神族がオリュンポス神族と戦った大戦争「ティーターノマキアー」において、ティーターン側の主要な戦士として参戦した。戦争の末期、ティーターンが敗北すると、彼らの多く(メノイティオスを含む)は冥界の最深部であるタルタロスに幽閉された。しかし、ゼウスはアトラスに対し、より厳しい、永遠の刑罰を課した。それは、世界の西の果てに立ち、両肩で天空を支え続けるというものであった。このため、アトラスは「耐え忍ぶアトラス」を意味する「アトラス・テラモン」とも呼ばれるようになった。

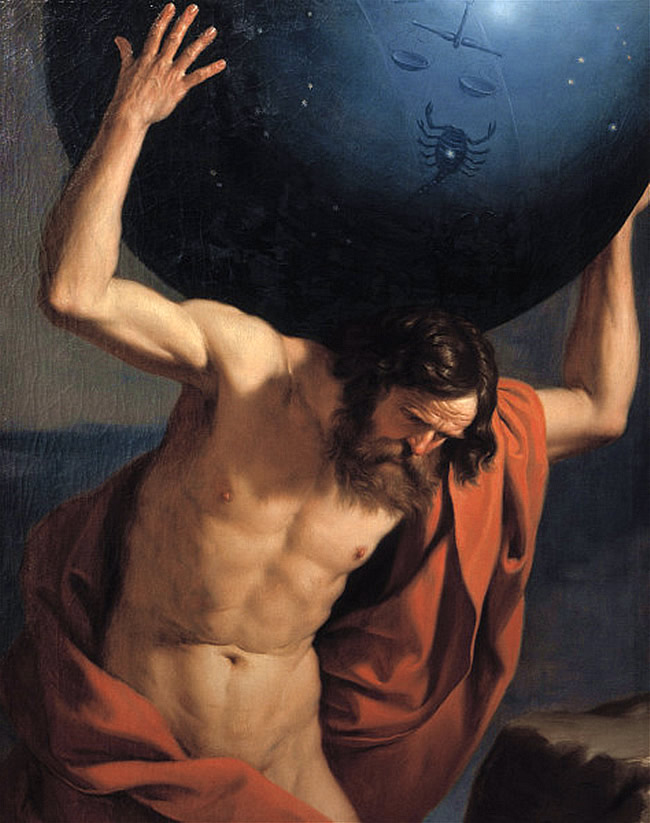

今日では、アトラスが地球を肩に担いでいるという誤解が広く流布しているが、古典芸術においてはアトラスが支えているのは地球ではなく、天球であると明確に描かれている。ファルネーゼのアトラス像が持つ球体が大理石でできていたこと、および16世紀に地理学において「アトラス」という言葉が地球の地図集を指すようになったことが、この誤解を強める要因となった可能性がある。

4.2. 英雄たちとの遭遇

アトラスの神話は、ギリシアの偉大な英雄たちとの重要な遭遇によってさらに深められている。

4.2.1. ペルセウス

メドゥーサを討伐した英雄ペルセウスは、旅の途中でアトラスの王国を訪れた。この出会いについては複数の伝承がある。

詩人ポリュイードス(紀元前398年頃)の語る物語では、当時のアトラスは牧人であり、ペルセウスと出会い、ペルセウスが持っていたメドゥーサの首によって石に変えられた。

これに対し、オウィディウスの『変身物語』では、より詳細な記述がされている。ここでは、アトラスは牧人ではなく、広大な王国の国王として描かれている。ペルセウスがアトラスの王国に到着し、ゼウスの息子であると告げて宿泊を求めた。アトラスは、ゼウスの息子が自分の果樹園から黄金の林檎を盗むという予言を恐れていたため、ペルセウスをもてなすことを拒んだ。この予言は、実際には後にアトラスの黄金の林檎を手に入れることになるヘーラクレース(ペルセウスの大曾孫にあたるゼウスの別の息子)に関するものであった。アトラスの非友好的な態度に激怒したペルセウスは、持っていたメドゥーサの首を見せつけ、アトラスは石に変えられてしまった。この物語では、アトラスは単なる石ではなく、一つの山脈全体に変化したとされている。彼の頭は峰となり、肩は尾根となり、髪は森となった。この石になったアトラスの残滓が、現在のアトラス山脈であると伝えられている。

また別の伝承では、天空を支えるという重荷に耐えかねたアトラスが、ペルセウスに頼んでメドゥーサの首を見せてもらい、石と化すことでその苦痛から解放されたという話も伝えられている。

4.2.2. ヘーラクレース

ヘーラクレースの12の功業のうち、11番目の課題は、ヘーラーの庭園にある黄金の林檎を手に入れることであった。この庭園はアトラスの娘たちであるヘスペリデス(アトランティデスとも呼ばれる)によって管理され、ラードーンという竜によって守られていた。林檎の場所が分からなかったヘーラクレースは、プロメーテウスの助言を得て、アトラスの元を訪れた。

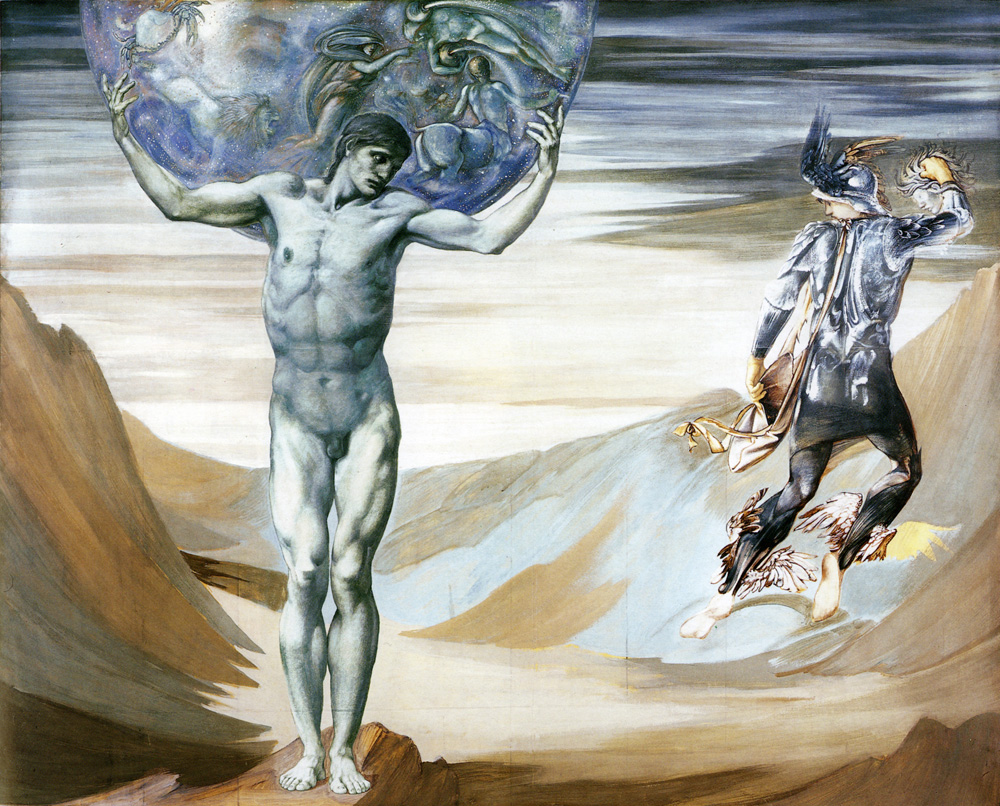

アトラスは、自分が天空を支える重荷から一時的にでも解放されたいと考え、ヘーラクレースに対して、自分が林檎を取りに行くから、その間天空を代わりに支えてほしいと持ちかけた。ヘーラクレースがその申し出を受け入れ、天空を支えている間に、アトラスは庭園に行き、林檎を手に入れて戻ってきた。しかし、再び天空を背負うのが嫌になったアトラスは、ヘーラクレースを騙し、自分がこのまま林檎をミュケーナイまで届けるから、ヘーラクレースに天空を背負い続けてほしいと申し出た。

アトラスの意図に気づいたヘーラクレースは、今度はアトラスを欺くことにした。彼はアトラスの提案に同意するふりをしながら、肩に敷くための外套を調整するために、ほんの数分だけ天空を再び支えてほしいと頼んだ。アトラスが林檎を置いて再び天空を肩に担ぎ上げた瞬間、ヘーラクレースは素早く林檎を掴み取り、ミュケーナイへと走り去った。こうしてアトラスは、再び天空を支えるという永遠の刑罰に戻ることになった。

一部の伝承では、ヘーラクレースはアトラスの代わりに、天を大地から引き離して支えるために、後に「ヘラクレスの柱」として知られる二つの巨大な柱を築いたとされている。これにより、アトラスはプロメーテウスと同様にその苦役から解放されたとも語られている。

4.3. アトラスという名前を持つ他の人物

神話や伝説の中には、ティーターン神族のアトラス以外にも、「アトラス」という名前で登場する人物が存在する。

4.3.1. アトランティスの王

プラトンの著書『クリティアス』によれば、伝説の島「アトランティス」の初代国王もまた「アトラス」という名前であったとされている。このアトラスは、海神ポセイドーンと、アトランティスの先住民である女性クレイトーの間に生まれた息子であり、10人の兄弟の長兄であった。

また、エウセビオスやディオドロスの記述によれば、アトランティスの伝承では、アトラスの父はウーラノス、母はガイアであるとされている。彼の祖父は「フェニキアの王」エリウムであり、妻のバアル・ベリトと共にビブロスに住んでいた。このアトラスは、彼の妹であるバシレイアによって育てられたという。これらの異なる系譜は、アトランティスの王アトラスの起源に関する複数の伝承の存在を示している。

4.3.2. マウレターニアの王

アトラスは、古代北西アフリカのマウレターニア(現在のモロッコおよび西アルジェリアにあたるマウリ族の地)の伝説的な王としても知られている。彼は哲学、数学、天文学に長けていたと伝えられ、史上初めて天球儀を発明したとされ、天文学の創始者とも信じられていた。

アトラスは時間と共に北西アフリカの地域と結びつけられるようになった。彼はヘーシオドスの『神統記』以来、世界の極西の「大洋」の彼方に住むと言われていた黄金の林檎を守るヘスペリデス(ニュンペー)やゴルゴーンと関連付けられていた。ディオドロスやパライパトスは、ゴルゴーンがアイティオピア海のゴルガデス諸島に住んでいたと述べており、主要な島はケルナと呼ばれ、現代ではこれらの島々がフェニキア人の探検によりカーボベルデに対応するとする説も提唱されている。

北西アフリカの地が、この王の定説的な本拠地となったのは、別の伝承によるものである。特に、オウィディウスによれば、ペルセウスがアトラスを山脈に変えた後、彼はエティオピア上空を飛行し、メドゥーサの首から滴り落ちた血がリビアの蛇の起源となった。ローマ帝国の時代には、アトラスの住まいを、マウレターニアやヌミディアに近いアトラス山脈と関連付ける習慣が確立していた。

4.3.3. エトルリア神話におけるアリル

紀元前5世紀のエトルリアの青銅器(ヴルチ出土の鏡と、出土場所不明の指輪)には、「アリル」という名前が刻まれている。これらの品々には、アトラスとヘークル(エトルリアにおけるヘーラクレース)の遭遇が描かれており、銘文によって識別される。これは、ギリシア神話の人物がエトルリア神話に導入された珍しい事例だが、その名前は導入されなかった。エトルリア語の「アリル」という名前は、語源的にギリシア語の「アトラス」とは独立している。

5. 文化的意義

アトラスの神話は、その象徴的な意味を通じて、様々な分野に広範な影響を与えている。

5.1. 地図学における影響

アトラスという用語が地図の集成を指すようになったのは、16世紀の地図製作者ゲラルドゥス・メルカトルの功績によるものが大きい。最初にティーターン神族のアトラスを地図の集成と結びつけた出版者は、版画業者アントニオ・ラフレリである。彼は1572年に出版した地図集のタイトルページに、ティーターンの姿を刻んで挿入したが、自身の作品のタイトルに「アトラス」という言葉は用いなかった。

「アトラス」という言葉を地図集のタイトルに採用したのはメルカトルが最初であり、彼は1585年から1595年にかけて分冊で発行した自身の地図集を『アトラス、すなわち世界の構造とその形態に関する宇宙誌的考察』(ラテン語: Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura)と名付けた。この際、彼はマウレターニアの王であり、学識ある哲学者、数学者、天文学者としての「アトラス」(ティーターン神のアトラスとは別の人物とされる)を称える献辞として、「アトラス」という言葉を使用した。メルカトルの1595年の初版の表紙に描かれていたのは、天球儀や地球儀を最初に作ったとされるマウレターニアの王アトラスであり、ティーターン神のアトラスが地図集の表紙に登場するようになったのは、1636年版からである。

5.2. 現代における解釈と参照

アトラス神話の象徴的な重荷を背負う姿は、現代の様々な分野で比喩的に用いられ、参照されている。

- 心理学**: 心理学においては、「アトラス型パーソナリティ」という言葉で、幼少期に過度の責任を負わされた人物の性格特徴を表現する比喩として使用される。

- 文学**: アイン・ランドの政治的ディストピア小説『肩をすくめるアトラス』(1957年)は、アトラスが世界全体を背負っているという通俗的な誤解を参照している。この小説では、資本家階級や知識人階級が「現代のアトラス」として描かれ、彼ら自身に多大な犠牲を払いながら現代社会を支えているという比喩が用いられている。

- 宇宙技術**: アトラスの名は、1950年代後半から1960年代初頭にかけてアメリカ合衆国が開発した初期の大陸間弾道ミサイル(ICBM)に用いられた。その後、1960年代には宇宙開発に転用され、人工衛星やマーキュリー計画の有人宇宙船打ち上げロケットとして使用された。

- 自動車**: フォルクスワーゲンの車種名や、日産自動車の車種名としても使用されている。

- 音楽**: オーストリアの作曲家フランツ・シューベルトの遺作歌曲集『白鳥の歌』の第八曲目に、アトラスを題材としたハインリヒ・ハイネの詩による歌曲「アトラス」(Der Atlas)が収められている。

- 生物**: アトラスオオカブトの名前は、この神に由来している。

- 建築**: 建築分野では、建物の屋根や梁などを支える男性像の柱を「アトラス」と呼ぶ。

- その他**: 土星の第15衛星も「アトラス」と命名されている。

アトラス神話は、現代の様々な視覚芸術作品にも影響を与えている。例えば、彫刻や装飾において彼の姿はしばしば用いられる。

6. 系図

アトラスの系譜は複雑であり、様々な神話の伝承に基づいて多様な家族関係が記述されている。

最も一般的に知られる系譜では、アトラスはティーターン神族の一柱であるイーアペトスと、オーケアノスの娘クリュメネー(またはアシアー)の息子とされる。彼の兄弟には、人類に火をもたらしたことで知られるプロメーテウス、パンドーラーの物語に登場するエピメーテウス、そして戦士としての武勇を誇ったメノイティオスがいる。また、一部の伝承では、アトラスはヘスペロスの兄弟ともされている。

さらにヒュギーヌスの著書『神話集』によれば、より古い時代のアトラスとして、アイテールとガイアの間に生まれた息子という記述も存在する。

アトラスがもうけた子供たちは数多く、特に娘が多い。

- ヘスペリデス**: ヘスペリスとの間に生まれた娘たちで、ヘーラーの聖なる園で黄金の林檎を守る役割を担っていた。

- ヒュアデス**: プレーイオネー(またはアイトラ)との間に生まれた娘たちで、雨をもたらすニュンペーとして知られている。

- ヒュアース**: プレーイオネー(またはアイトラ)との間に生まれた息子で、ヒュアデスたちの兄弟。

- プレイアデス**: プレーイオネーとの間に生まれた七人の娘たちで、それぞれマイア、ターユゲテー、ステロペー、メロペー、ケライノー、アルキュオネー、エーレクトラーという名を持つ。彼女たちは後に星のプレイアデスとなった。

- カリュプソー**: 特定の文献ではオーケアノスの妻であるテーテュースとの間に生まれたとされる娘。彼女はオギュギアー島に住むニュンペーで、オデュッセウスを島に引き留めた。

- ディオネ**: 詳細な母親は不明だが、アトラスの娘とされる。

- マエラ**: 詳細な母親は不明だが、アトラスの娘とされる。