1. 概要

ギニアビサウ共和国は、西アフリカに位置する共和制国家である。国土は低平な平野と多くの島嶼から成り、熱帯気候に恵まれている。歴史的にはカアブ帝国やマリ帝国の一部であったが、15世紀以降ポルトガルの影響下に置かれ、奴隷貿易の拠点となった後、ポルトガル領ギニアとして植民地支配を受けた。アミルカル・カブラル指導下のギニア・カーボベルデ独立アフリカ党(PAIGC)による長年の独立闘争を経て、1973年に独立を宣言、翌1974年に承認された。しかし、独立後はクーデターや内戦が頻発し、政治的不安定が続いている。経済的には世界最貧国の一つであり、カシューナッツ農業に大きく依存している。麻薬密輸の中継地点となっていることも深刻な問題である。国民は多様な民族で構成され、公用語のポルトガル語のほか、ギニアビサウ・クレオール語が広く使用されている。イスラム教、伝統宗教、キリスト教が共存している。

2. 国名

ギニアビサウの正式な国名は、ポルトガル語でRepública da Guiné-Bissauレプブリカ・ダ・ギネ=ビサウポルトガル語である。一般的にはGuiné-Bissauギネ=ビサウポルトガル語と呼称される。公式の英語表記はRepublic of Guinea-Bissauリパブリック・オブ・ギニアビサウ英語である。日本語の表記は、ギニアビサウ共和国、通称ギニアビサウである。「ギニアビサオ」と表記されることもある。

「ギニア」という名称の語源については諸説あるが、ベルベル語で「黒人たちの土地」を意味する言葉に由来するとも言われている。アフリカにはギニアを国名とする国家が他にもギニア共和国や赤道ギニア共和国が存在するため、これらと区別する必要から、首都であるビサウの名を国名に付加し「ギニアビサウ」とした。独立当初の国名はギニアビサウ国であったが、1977年にギニアビサウ共和国へ改称された。

3. 歴史

ギニアビサウ地域の歴史は、ヨーロッパ人の到達以前の王国時代から、ポルトガルによる植民地化、独立闘争、そして独立後の度重なる政治的混乱と民主化への模索を経て現代に至る。それぞれの時代において、民衆の生活や社会構造は大きく変動し、時には深刻な人道的影響を受けた。

3.1. ヨーロッパ人到達以前と主要な王国

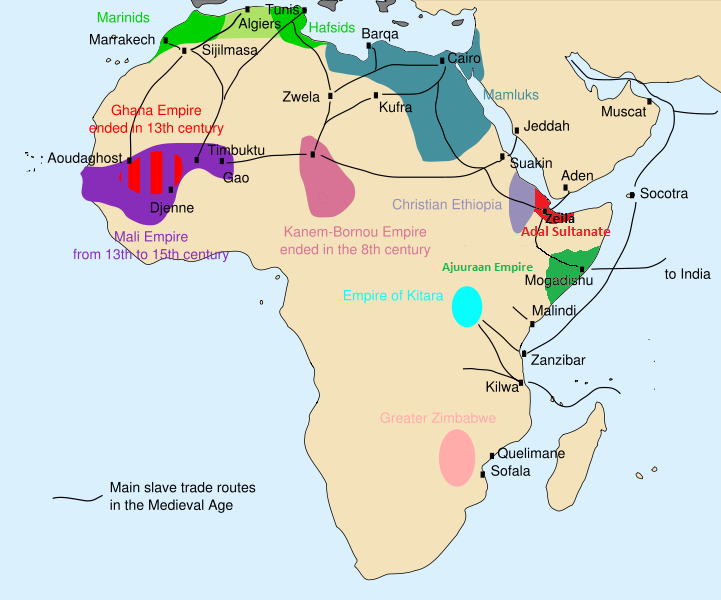

ヨーロッパ人が到来する以前、現在のギニアビサウにあたる地域には多様な先住民社会が存在した。初期の住民にはジョラ族、パペル族、マンジャカ族、バランタ族、ビアファダ族などがいた。これらの社会は、一部では王権が弱く、村や家族の長に権力が分散した分権的な構造を持つものもあれば(バランタ族、ジョラ族)、より中央集権的な王国を形成したものもあった。13世紀にはマンディンカ族が、15世紀にはフラニ族がこの地域に移주し、先住民族を沿岸部やビジャゴス諸島へと追いやった。

この地域に存在した主要な王国や政治的共同体には以下のようなものがある。

- カアブ帝国 (Kaabu): 13世紀にマリ帝国の将軍ティラマカン・トラオレによる征服を通じてマリ帝国の一州として成立した。14世紀までにはギニアビサウの大部分がマリ帝国の支配下に入り、カアブのファリム(司令官)によって統治された。14世紀以降マリ帝国が衰退すると、16世紀初頭には独立した王国連合となった。支配階級はニャンチョ(Ñaancoニャンチョポルトガル語)として知られるエリート戦士で、彼らは父系でティラマカン・トラオレの血を引くとされた。ニャンチョは騎兵術と襲撃に優れた戦士文化を持っていた。カアブの首都はカンサラ(現在のガブ)にあった。経済は奴隷貿易に大きく依存し、戦士階級は輸入された布地、ビーズ、金属製品、銃器などで豊かになった。18世紀後半から19世紀前半にかけて、東方のフータ・ジャロン・イマーム国の台頭や、地域のフラニ族による独立運動により内戦が勃発し、1867年のカンサラの戦いでカアブは実質的に敗北した。

- ビサウ王国: 口承によれば、キナラ(ギナラ)王の息子が妊娠した妹、6人の妻、そして父の王国の臣民と共にこの地に移住して建国したとされる。当初はポルトガル人植民者との関係は良好だったが、次第に悪化した。王国はポルトガルの「平定作戦」に対して主権を強く守り、1891年、1894年、1904年にはポルトガル軍を破った。しかし、1915年にポルトガル軍将校ジョアン・テイシェイラ・ピントとウォロフ族の傭兵アブドゥル・インジャイの指揮するポルトガル軍によって完全に併合された。

- ビアファダ諸王国: ビアファダ族はリオ・グランデ・デ・ブバ川周辺地域にビグバ、ギナラ、ビセゲの3つの王国を築いていた。ビグバとギナラは重要な港であり、多くのランサード(ポルトガル人とアフリカ人の混血、または現地化したポルトガル人)コミュニティが存在した。これらの王国はカアブ帝国のマンディンカ族のマンサ(王)に従属していた。

- ビジャゴ族の社会: ビジャゴス諸島では、異なる民族起源の人々が別々の集落に住む傾向があり、諸島内では大きな文化的多様性が発展した。ビジャゴ社会は好戦的で、男性は造船と本土襲撃に従事し、沿岸部族や他の島々を攻撃した。彼らは海上では王を持たないと信じていた。女性は土地を耕し、家を建て、食料を集めて調理した。女性は夫を選ぶことができ、最も評判の高い戦士が尊敬される地位の頂点に立った。成功した戦士は多くの妻と船を持ち、自分の船を使った遠征で得た戦利品の3分の1を得る権利があった。ビジャゴ族による沿岸集落への夜襲は、攻撃された社会に大きな影響を与えた。ポルトガル人商人は襲撃が地域経済を損なうため阻止しようとしたが、島民は襲撃で捕らえた村人を多数ヨーロッパ人に奴隷として売却しもした。ビジャゴ族自身は本土の奴隷狩りの手の届かない場所にいたため、奴隷化からは概ね安全であった。ヨーロッパ人も彼らを奴隷にすることを避けた。ポルトガル側の資料によれば、子供は良い奴隷になったが、大人は自殺したり、奴隷船で反乱を起こしたり、新世界に到着後に逃亡したりする可能性が高かったという。

これらの王国や社会は、交易を通じて互いに結びついていた。交易品には、南部の森林からの胡椒やコーラナッツ、サバンナ森林地帯からのコーラナッツ、鉄、鉄製品、沿岸部からの塩や干し魚、マンディンカ族の綿布などがあった。社会階層は衣服や装飾品、住居の材料、交通手段などに現れていた。

3.2. ヨーロッパとの接触と植民地時代

ギニアビサウ地域に最初に到達したヨーロッパ人は、1455年のヴェネツィアの探検家アルヴィーゼ・カダモスト、1456年のポルトガル人探検家ディオゴ・ゴメス、1480年代のポルトガル人探検家ドゥアルテ・パチェコ・ペレイラ、そして1479年から1480年にかけてのフランドル人探検家ユスターシュ・ド・ラ・フォッスであった。

15世紀~16世紀

1446年、ポルトガルはこの地域一帯の領有を宣言した。ポルトガルはギニアビサウのカシェウを拠点に、南北アメリカ大陸やヨーロッパ向けの奴隷貿易を開始した。当初、ポルトガル当局はヨーロッパ人の本土定住を奨励しなかったが、この禁止令は現地の文化や習慣に大きく同化した「ランサード」や「タンゴマオ」(仲介商人)には無視された。彼らは王室の許可なく地域に入ったり、無許可の港から船を出したり、現地コミュニティに同化したりすることを禁じたポルトガルの貿易規制を無視した。

1520年以降、ポルトガル人や現地の商人、そして一部のスペイン人、ジェノヴァ人、イギリス人、フランス人、オランダ人によって本土での貿易と入植が増加した。主要な港はカシェウ、ビサウ、ギナラであった。各河川には、航行可能な最遠点であるファリム(トゥバブドゥグ)のような交易センターも存在した。これらの拠点は、アラビアガム、象牙、皮革、ジャコウネコ、染料、奴隷化されたアフリカ人、金などの資源を求めて内陸部の諸民族と直接取引した。現地のアフリカ人支配者は、自分たちの交易路と商品の支配を確保するため、通常ヨーロッパ人が内陸部に入ることを拒否した。

1500年代後半には、外国人貿易業者が利益のためにホスト社会に影響を与えようとしたため、紛争が頻繁かつ深刻になった。一方、常に漏洩していたポルトガルの独占はますます挑戦されるようになった。1580年のイベリア連合はポルトガルとスペインの王冠を統一した。スペインの敵国はギニアビサウとカーボベルデのポルトガル領を攻撃した。フランス、オランダ、イギリスの船がますます現地民や独立志向の強いランサードと取引するようになった。

17世紀~18世紀

1630年にはポルトガルが総督府を設置。1671年には独占貿易会社カシェウ会社が設立された。1687年に奴隷貿易の拠点として後に首都となるビサウが建設された。

17世紀初頭、ポルトガル政府はギニアのすべての貿易をサンティアゴ経由で行わせ、本土での貿易と入植を促進する一方で、地元民への武器販売を制限しようとした。これらの努力はほとんど成功しなかった。1640年にイベリア連合が終焉すると、ポルトガル王ジョアン4世は過去60年間繁栄していたギニアにおけるスペイン貿易を制限しようとした。しかし、アフリカ系ポルトガル人の商人や入植者は、アフリカの王たちが要求した自由貿易を拒否できる立場にはなかった。なぜなら、彼らはヨーロッパの製品や商品を必需品として頼るようになっていたからである。

ポルトガルは望んでいた独占を維持することができず、現地の指導者やアフリカ系ヨーロッパ人の商人たちの経済的利益はポルトガルのそれとは決して一致しなかった。この時期、この地域におけるマリ帝国の力は消散しつつあった。カアブのファリム、カッサ王国の王、その他の現地の支配者たちは独立を主張し始めた。

1700年代初頭、ポルトガルはビサウを放棄し、カシェウに撤退した。これは、船長が地元の王に捕らえられ殺害された後のことであった。彼らが戻ってきたのは1750年代になってからであった。一方、カシェウ・カーボベルデ会社は1706年に閉鎖された。

1790年代の一時期、イギリスはボラマ島に足場を築こうと試みた。

奴隷貿易

ギニアビサウは、人々が大西洋奴隷貿易に関与した最初の地域の一つであった。何世紀にもわたり、その戦士たちは捕虜を奴隷として北アフリカに送っていた。他の地域ほど多くのアフリカ人をアメリカ大陸に輸出するわけではなかったが、その影響は依然として大きかった。

カーボベルデでは、ギニア人奴隷が労働集約的なプランテーション経済の発展に貢献した。彼らは藍や綿を栽培・加工し、西アフリカで標準通貨となったパノス布を織った。17世紀から18世紀にかけて、ポルトガル、フランス、イギリスの会社によって毎年何千人もの捕虜がこの地域から連れ去られた。ギナラだけでも年間平均3000人が船で送られた。これらの捕虜の多くは、フラニ・ジハード、特にフータ・ジャロン・イマーム国とカアブとの間の戦争中に捕らえられた。

戦争は、輸入商品と引き換えにヨーロッパ人に売るための奴隷を捕獲する目的のみで行われるようになり、領土や政治権力をめぐる紛争というよりは、人間狩りに似ていた。貴族や王は利益を得たが、一般民衆は襲撃と不安の矢面に立たされた。貴族が捕らえられた場合、解放される可能性が高かった。なぜなら、捕獲者は、誰であれ、通常は身代金と引き換えに彼らを解放したからである。王とヨーロッパの商人との関係はパートナーシップであり、両者は定期的に取引の実施方法、誰が奴隷にされ得るか、誰がそうでないか、奴隷の価格などを決める取引を行った。同時代の年代記作家は、奴隷貿易における彼らの役割について複数の王に質問し、彼らがその取引を悪と認識していたが、さもなければヨーロッパ人が他の商品を彼らから買わないであろうために参加していたと記している。

18世紀後半から、ヨーロッパ諸国は徐々に奴隷貿易を減速および/または廃止し始めた。ポルトガルは1869年に奴隷制を放棄し、ブラジルは1888年に放棄したが、代わりに導入された契約労働制度は労働者にとってほとんど改善されなかった。

植民地化の進展

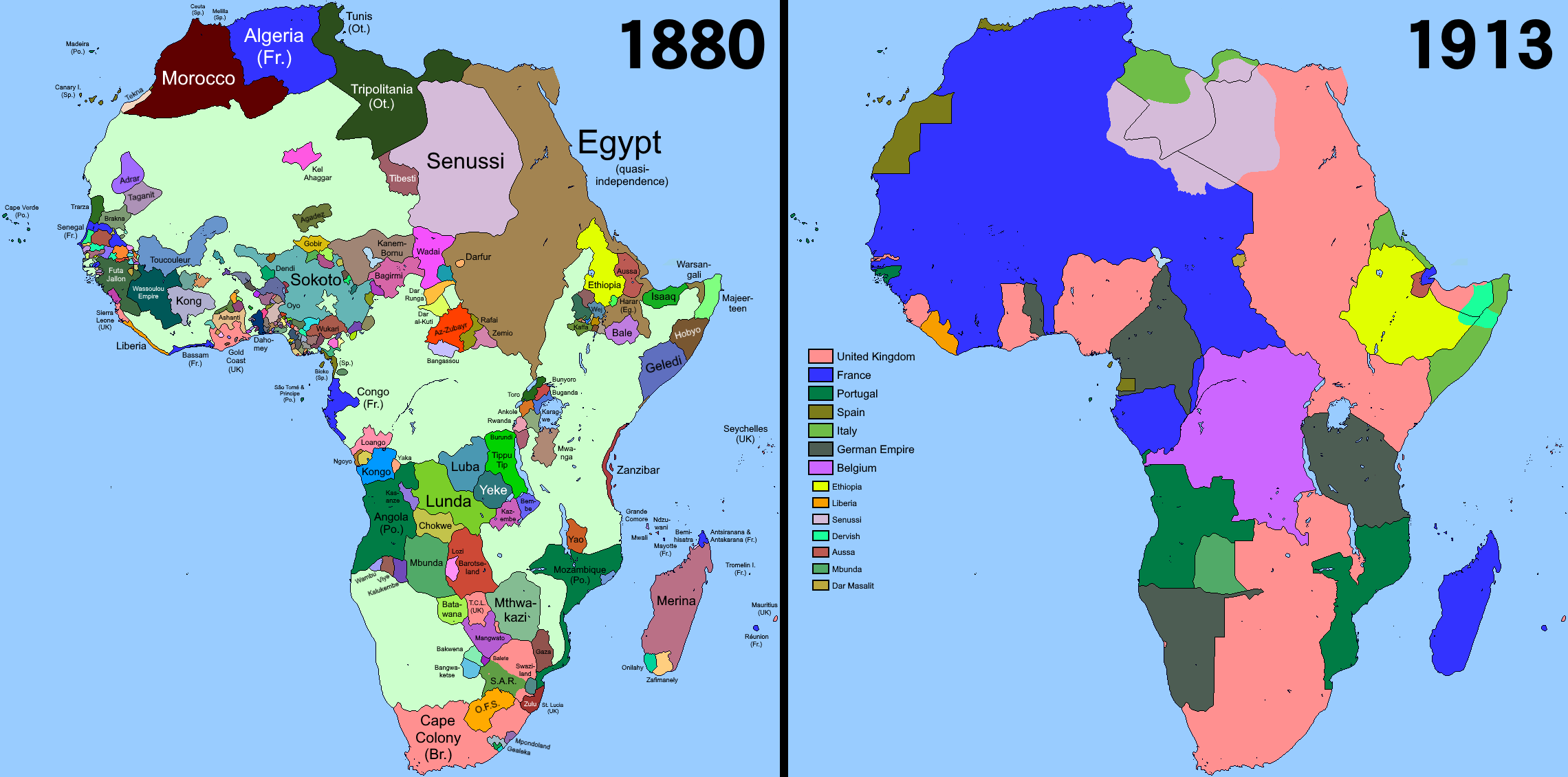

1800年代後半まで、ポルトガルの要塞や交易所外での「植民地」支配は名ばかりのものであった。ギニアビサウは1860年代からヨーロッパの植民地競争の舞台となった。ボラマの地位をめぐる紛争は、1870年にアメリカ合衆国大統領ユリシーズ・S・グラントの仲介によりポルトガルに有利に解決されたが、ポルトガルの主張に対するフランスの侵食は続いた。1886年、現在のセネガルのカザマンス地方がフランスに割譲された。

19世紀後半まで行政上ポルトガル領ギニアはカーボベルデ植民地の一部であったが、1879年にギニアは単独の植民地となった。20世紀に入るとポルトガルは沿岸のイスラム教徒の民族の力を借り、内陸部のアニミズム信仰の諸民族に対する「平定作戦」を強化し、ポルトガルの主権を確立していった。本土の抵抗勢力の最後の砦であったパペル族が支配するビサウ王国に対する最終的なポルトガルの勝利は、1915年にポルトガル軍将校ジョアン・テイシェイラ・ピントとウォロフ族の傭兵アブドゥル・インジャイによる征服によってもたらされた。

沖合のビジャゴス諸島は1936年に公式に征服され、ポルトガルによるギニアビサウ本土と島嶼部の支配が確立された。第二次世界大戦中の1942年に、ビサウが正式にポルトガル領ギニアの首都と定められた。

1951年、ポルトガルの植民地法改正により、ポルトガルの全海外植民地は法的に植民地からポルトガルの海外州となったが、統治の実態に大きな変化はなかった。

3.3. 独立闘争

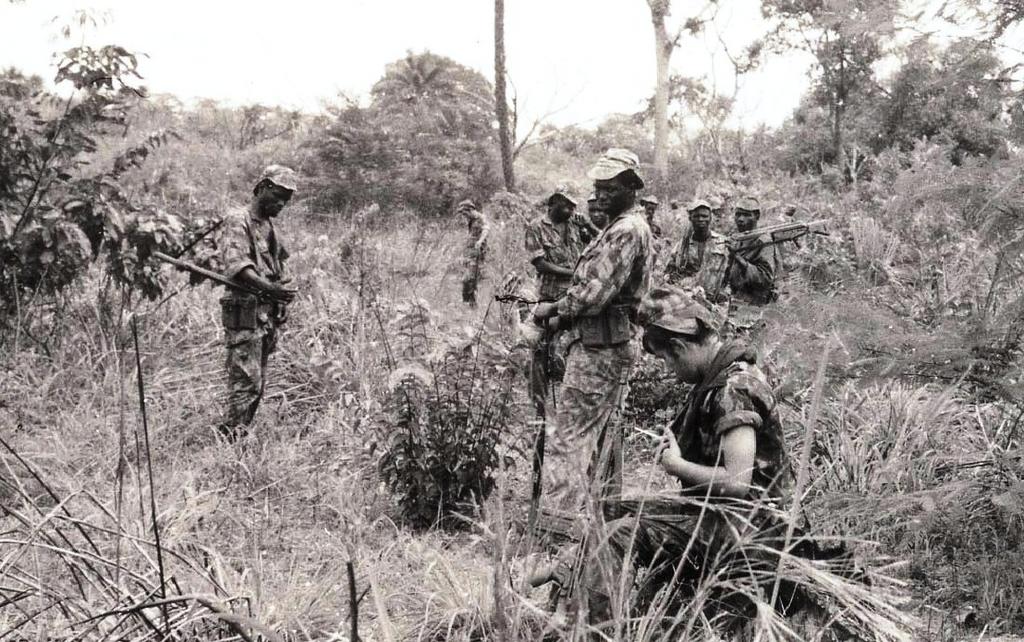

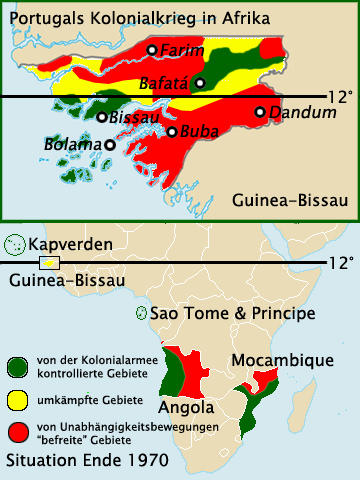

1956年、アミルカル・カブラルの指導のもとにクレオールを中心とするギニア・カーボベルデ独立アフリカ党 (PAIGC) が設立された。当初、PAIGCは平和的な手段による独立を目指していたが、1959年のピジギチ虐殺(ストライキ中の港湾労働者がポルトガル軍によって多数殺害された事件)を機に、農村部における農民の政治的動員に重点を置いた、より軍事的な戦術へと転換した。何年にもわたる計画とギニアのコナクリを拠点とした準備の後、PAIGCは1963年1月23日にギニアビサウ独立戦争を開始した。

他のポルトガル植民地におけるゲリラ運動とは異なり、PAIGCは急速に領土の大部分を支配下に置いた。ジャングルのような地形、隣接する同盟国との国境への容易なアクセス、そしてキューバ、中国、ソビエト連邦、左翼的なアフリカ諸国からの大量の武器供与に助けられた。PAIGCは航空攻撃から自衛するために、かなりの対空能力さえも獲得することができた。

1973年までに、PAIGCはギニアの多くの地域を支配下に置いたが、同年1月20日に創設者であり指導者であったアミルカル・カブラルがコナクリにてポルトガル秘密警察PIDE(国際国家防衛警察)によって暗殺されるという打撃を受けた。カブラルの死後、党の指導権は後にカーボベルデの初代大統領となるアリスティデス・ペレイラに引き継がれた。

独立闘争は社会解放の側面も持ち、民主主義的価値観への希求も含まれていた。PAIGCは教育や医療の普及にも力を入れ、解放区では独自の行政機構を築いた。この闘争は、アフリカにおける民族解放運動の象徴的な事例の一つとなった。

3.4. 独立以後

1973年9月24日、PAIGCは一方的に独立を宣言し、この日は現在、国の独立記念日として祝われている。この独立は、1974年9月10日にポルトガルによって正式に承認された。ニコラエ・チャウシェスクのルーマニアは、ギニアビサウを正式に承認し、PAIGCと協定を結んだ最初の国であった。

独立と同時に国歌として『我らが愛しき祖国』(Esta É a Nossa Pátria Bem Amadaエスタ・エ・ア・ノッサ・パトリア・ベン・アマダポルトガル語)が制定された。これは1996年までカーボベルデと共有されていたが、カーボベルデは後に独自の国歌『自由の歌』(Cântico da Liberdadeカンティコ・ダ・リベルダーデポルトガル語)を採用した。

アミルカルの弟でありPAIGCの共同設立者であるルイス・カブラルが初代大統領に任命された。独立は最良の状況下で始まった。ギニアビサウ人のディアスポラは一斉に帰国した。すべての人々が学校に通える制度が作られた。教科書は無料で、学校には十分な数の教師がいるように見えた。以前は軽視されていた女子教育が奨励され、農村部に適した新しい学校暦が採用された。

しかし、1980年に経済状況が著しく悪化し、政権に対する全般的な不満が高まった。1980年11月14日、「ニノ・ヴィエイラ」として知られるジョアン・ヴィエイラがルイス・カブラル大統領を打倒するクーデターを起こした。憲法は停止され、ヴィエイラを議長とする9人の革命軍事評議会が設立された。それ以来、国は自由経済へと移行した。予算削減は社会部門と教育を犠牲にして行われた。

国は1984年まで軍事評議会によって支配された。初の複数政党制による選挙が1994年に行われた。1998年5月の軍の蜂起はギニアビサウ内戦へと発展し、1999年6月に大統領は追放された。2000年に再び選挙が行われ、クンバ・ヤラが大統領に選出された。

21世紀

2003年9月、軍事クーデターが起こり、軍はヤラを「問題を解決できない」として逮捕した。数回の延期の後、議会選挙が2004年3月に行われた。2004年10月の給与未払いをめぐる軍の反乱では、軍のトップが死亡した。

2005年6月、ヤラを追放したクーデター以来初めての大統領選挙が行われた。ヤラはPRSの候補者として復帰し、国の正当な大統領であると主張したが、選挙は1999年のクーデターで追放された元大統領ジョアン・ヴィエイラが勝利した。ヴィエイラは決選投票でマラム・バカイ・サニャを破った。サニャは当初、首都ビサウを含む2つの選挙区で不正行為があったと主張して敗北を認めなかった。外国の選挙監視団は、選挙前に武器が国内に流入したとの報告や、選挙運動中のいくつかの「騒乱」(正体不明の武装集団による政府庁舎への攻撃など)があったにもかかわらず、選挙を「穏やかで組織的」と評価した。

3年後の2008年11月に行われた議会選挙では、サニャのPAIGCが100議席中67議席を獲得し、強力な議会多数派を形成した。2008年11月、ヴィエイラ大統領の公邸が軍隊のメンバーに襲撃され、警備員1人が死亡したが、大統領は無事だった。

しかし、2009年3月2日、ヴィエイラは、前日に爆発で死亡した統合参謀本部議長バティスタ・タグメ・ナ・ワイ将軍の死に復讐する兵士グループであると初期報告が示唆する者たちによって暗殺された。ヴィエイラの死は広範な暴力を引き起こさなかったが、スイスピースによると、国内には混乱の兆候が見られた。軍指導者たちは憲法上の継承順位を尊重すると約束した。国民議会議長ライムンド・ペレイラが、2009年6月28日の全国的な大統領選挙まで暫定大統領に任命された。この選挙ではマラム・バカイ・サニャがPRSの大統領候補であったクンバ・ヤラを破って勝利した。

2012年1月9日、サニャ大統領が糖尿病の合併症で死去し、ペレイラが再び暫定大統領に任命された。2012年4月12日の夜、軍のメンバーがクーデターを起こし、暫定大統領と有力な大統領候補を逮捕した。元参謀次長ママドゥ・トゥーレ・クルマ将軍が移行期間中の国を掌握し、野党との交渉を開始した。

2014年の総選挙では、ジョゼ・マリオ・ヴァスがギニアビサウ大統領に選出された。ヴァスは5年間の任期を全うした最初の選出された大統領となった。同時に、彼は2019年の大統領選挙の第1回投票で敗退し、最終的にウマロ・シソコ・エンバロが勝利者として浮上した。PAIGCの支援なしに選出された最初の大統領であるエンバロは、2020年2月に就任した。

2022年2月1日、ウマロ・シソコ・エンバロ大統領を打倒しようとするクーデター未遂事件が発生した。2022年2月2日、国営ラジオは、この事件で襲撃者4人と大統領警護隊員2人が死亡したと発表した。アフリカ連合と西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)は共にクーデターを非難した。クーデター未遂事件の6日後の2022年2月7日、ギニアビサウ政府に批判的なラジオ局であるラジオ・キャピタルFMの建物が襲撃された。これは同ラジオ局が2年足らずで2度目の同様の襲撃を受けたものであった。同局のジャーナリストの一人は匿名を条件に、同僚の一人が襲撃犯を乗せた車の1台を大統領府所属のものだと認識したと回想した。

2022年、エンバロは2月のロシアによるウクライナ侵攻以来、ウクライナを訪問した初のアフリカの指導者となり、ウクライナ大統領ウォロディミル・ゼレンスキーと会談した。

2023年、首都ビサウでクーデター未遂事件が発生したと報じられ、エンバロは野党が支配する議会の解散を命じた。2024年9月11日、ウマロ・シソコ・エンバロ大統領は、2025年11月に予定されている次期大統領選挙で2期目を目指さないと発表した。

独立以来の政治的不安定は、国民生活や人権状況に深刻な影響を与え続けている。頻繁なクーデターや政権交代は、経済発展を妨げ、貧困を悪化させ、法の支配や民主主義の定着を困難にしている。特に、軍の政治介入が繰り返されることで、文民統制が確立されず、人権侵害や汚職が蔓延しやすい状況を生み出している。民主化プロセスは進展と後退を繰り返しており、持続的な平和と安定の確立が国家の最重要課題となっている。

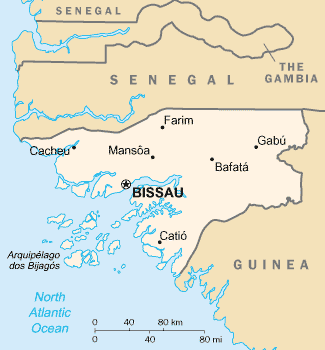

4. 地理

ギニアビサウは、西アフリカに位置し、北はセネガル、南と東はギニアと国境を接し、西は大西洋に面している。国土面積は3.61 万 km2であり、これは台湾やベルギーよりも大きい。国土の大部分は、北緯11度から13度(一部は11度より南)、西経13度から17度の間に位置する。

国土全体が低平な沿岸平野であり、ギニア・マングローブの湿地帯が広がり、東部に向かってギニア森林サバンナ・モザイクへと移行する。国内最高地点はモンテ・トリンで、標高は262 mである。主要な河川には、カシェウ川、マンソア川、ジェバ川、コルバル川があり、これらの河口はいずれも深い入り江となっている。

これらの豊かな水系と島々は、ギニアビサウの自然環境の重要な特徴である。沖合にはビジャゴス諸島があり、約88の島々から構成される。この諸島は多様な生態系を有し、国際的にも重要な自然保護区となっている。

ギニアビサウは、ギニア森林サバンナ・モザイクとギニア・マングローブという2つのエコリージョン(生態地域)にまたがっている。

4.1. 気候

ギニアビサウは年間を通して温暖で、気温の変動は穏やかであり、平均気温は26.3 °Cである。ビサウの年間平均降水量は2024 mmで、そのほとんどが6月から9月または10月にかけての雨季に集中する。この雨季はモンスーンの影響を受ける。一方、12月から4月にかけてはサハラ砂漠から吹き付ける高温乾燥のハルマッタンと呼ばれる風が卓越する乾季となり、旱魃に見舞われることもある。気候は典型的な熱帯モンスーン気候(ケッペンの気候区分ではAm)またはサバナ気候(Aw)に分類される。

4.2. 環境問題

ギニアビサウは、森林伐採、土壌侵食、生物多様性の喪失といった深刻な環境問題に直面している。沿岸部では、気候変動による海水面上昇が大きな脅威となっており、マングローブ林の破壊や農地の塩害、淡水資源の汚染などが懸念されている。これらの問題は、違法伐採、持続不可能な農業慣行、人口増加による資源への圧力などが原因となっている。環境破壊は、農業や漁業といった主要産業に悪影響を及ぼし、国民の生活や食料安全保障を脅かしている。また、生物多様性の豊かなビジャゴス諸島なども、環境変化や人間活動の影響を受けやすい状況にある。

5. 政治

ギニアビサウは共和制をとる立憲国家である。独立以降、クーデターや軍事介入が頻発し、政治的不安定が慢性化している。1991年まではギニア・カーボベルデ独立アフリカ党(PAIGC)による一党支配体制であったが、その後複数政党制へ移行した。しかし、民主主義の定着は道半ばであり、法の支配や人権保障の確立が大きな課題となっている。2019年にジョゼ・マリオ・ヴァス大統領が5年間の任期を全うするまで、任期を満了した大統領はいなかった。

5.1. 政治体制と政府機構

国家元首は国民の直接選挙で選ばれる大統領であり、任期は5年である。行政府の長は首相であり、大統領が議会の多数派と協議の上で任命する。閣僚は大統領が首相の提案に基づいて任命する。

立法府は一院制の国民議会(Assembleia Nacional Popularアセンブレイア・ナシオナル・ポプラールポルトガル語)であり、定数は100議席。議員は複数議席選挙区から比例代表制で選出され、任期は4年である。

司法府の最高機関は最高裁判所(Supremo Tribunal de Justiçaスプレモ・トリブナル・デ・ジュスティサポルトガル語)であり、9人の裁判官で構成される。裁判官は大統領によって任命され、大統領の意向により罷免されることもある。権力分立の原則は憲法に定められているものの、実際には行政府、特に大統領の権限が強い傾向にあり、また軍の政治への影響力も依然として大きい。

5.2. 主要政党

ギニアビサウの主要政党には、独立運動を主導し、長らく政権を担ってきたギニア・カーボベルデ独立アフリカ党(PAIGC)と、社会革新党(PRS)がある。その他にも20以上の小政党が存在する。

- ギニア・カーボベルDE独立アフリカ党 (PAIGC): アミルカル・カブラルによって設立された歴史ある政党。独立以来、多くの期間で政権を担ってきたが、近年は党内対立や分裂も見られる。イデオロギー的には中道左派とされる。

- 社会革新党 (PRS): 1992年に設立された政党。2000年から2003年にかけてクンバ・ヤラ大統領の下で与党であった。

これらの政党は、選挙や連立政権を通じて権力を争っているが、政党間の対立や政治家の個人的な対立が政治的不安定の一因となることも多い。

5.3. 国際関係

ギニアビサウは、ポルトガル語諸国共同体(CPLP)の創設メンバー国であり、ポルトガル語を公用語とする国々との間で緊密な関係を維持している。また、国際連合(UN)、アフリカ連合(AU)、西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)、イスラム協力機構(OIC)、フランコフォニー国際機関、南大西洋平和協力地帯の加盟国である。かつて存在したラテン連合の加盟国でもあった。

主要な友好国・協力国としては、旧宗主国であるポルトガルのほか、隣国のセネガルやギニア、ブラジル、中華人民共和国、キューバなどが挙げられる。ECOWASは、ギニアビサウの政治的安定や民主化プロセスにおいて、調停や平和維持活動などを通じて重要な役割を果たしてきた。

しかし、国内の政治的不安定、人権問題、麻薬密輸などにより、国際社会からの評価は厳しいものがあり、経済援助が停止されたり、制裁が科されたりすることもある。特に麻薬密輸の中継地点となっている問題は、国際的な懸念を引き起こしている。

5.3.1. 日本との関係

日本とギニアビサウは、ギニアビサウ独立後の1974年8月1日に外交関係を樹立した。日本はギニアビサウに大使館を設置しておらず、在セネガル日本国大使館が兼轄している。一方、ギニアビサウも日本に大使館を設置していない。

経済的な結びつきは限定的であるが、日本は国際機関を通じた人道支援や開発協力を実施している。文化交流も活発とは言えないが、近年ではスポーツ分野での交流が見られる。

2022年2月時点でギニアビサウに在留する日本人は0人、2020年12月末時点で日本に在留するギニアビサウ人は10人であった。

5.4. 軍事

ギニアビサウ軍は、陸軍、海軍、空軍、および準軍事組織(公安警察など)から構成される。2019年の推定では、兵力は約4,400人、軍事費はGDPの2%未満であった。2018年、ギニアビサウは国連の核兵器禁止条約に署名した。

ギニアビサウ軍の主な任務は、国土防衛、国内の治安維持、国境警備などである。しかし、慢性的な装備不足、訓練不足、給与未払いなどの問題を抱えており、士気も低いとされる。

歴史的に軍は政治に深く関与しており、クーデターや反乱を繰り返してきた。これが政治的不安定の最大の要因の一つとなっている。また、軍の一部が麻薬密輸に関与しているとの疑惑も指摘されており、国家の安全保障上の大きな課題となっている。ECOWASなどの国際機関が軍の改革や文民統制の確立を支援しているが、道半ばである。

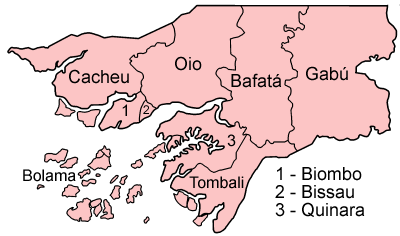

6. 行政区画

ギニアビサウは、8つの州 (regiõesレジオンスポルトガル語) と1つの自治区 (sector autónomoセクトール・アウトーノモポルトガル語) に分けられる。これらの州と自治区は、さらに合計37の区 (Sectoresセクトーレスポルトガル語) に細分化される。

各州と首都ビサウ自治区は以下の通りである。

- バファタ州 (Bafatá)

- ビオンボ州 (Biombo)

- ビサウ自治区 (Bissau) - 自治区

- ボラマ州 (Bolama) - ビジャゴス諸島を含む

- カシェウ州 (Cacheu)

- ガブ州 (Gabú)

- オイオ州 (Oio)

- キナラ州 (Quinara)

- トンバリ州 (Tombali)

各州には州都があり、行政の中心となっている。首都ビサウは国全体の政治・経済・文化の中心地である。

6.1. 主要都市

ギニアビサウの主要都市には以下のようなものがある。

| 順位 | 都市 | 2015年推計人口 | 州 |

|---|---|---|---|

| 1 | ビサウ | 492,004 | ビサウ |

| 2 | ガブ | 48,670 | ガブ |

| 3 | バファタ | 37,985 | バファタ |

| 4 | ビソラン | 29,468 | オイオ |

| 5 | ボラマ | 16,216 | ボラマ |

| 6 | カシェウ | 14,320 | カシェウ |

| 7 | ブバケ | 12,922 | ボラマ |

| 8 | カティオ | 11,498 | トンバリ |

| 9 | マンソア | 9,198 | オイオ |

| 10 | ブバ | 8,993 | キナラ |

首都ビサウは国内最大の都市であり、政治、経済、文化の中心地である。その他の都市は地方の行政や商業の中心として機能している。

7. 経済

ギニアビサウの一人当たりGDPおよび人間開発指数は世界で最も低い水準にある。人口の3分の2以上が貧困線以下の生活を送っている。経済は主に農業に依存しており、魚、カシューナッツ、バンバラマメが主要な輸出品である。工業や鉱業はほぼ存在せず、労働力の約8割が従事する農業も、稲作などの自給自足型農業が中心で、国内需要すら満たせないほど生産性が低い。

長年の政治的不安定は経済活動を停滞させ、社会状況を悪化させ、マクロ経済の不均衡を増大させてきた。ギニアビサウで新規事業を登録するには平均233日(約33週間)かかり、これはスリナムを除いて世界で最も長い。

ギニアビサウは、国内の主要政党が安定協定に署名した後、いくつかの経済的進歩を示し始め、国際通貨基金(IMF)が支援する構造改革プログラムにつながった。数年間の経済的低迷と政治的不安定の後、1997年にギニアビサウはCFAフラン通貨システムに加盟し、ある程度の国内通貨の安定をもたらした。1998年から1999年にかけてのギニアビサウ内戦と2003年9月の軍事クーデターは再び経済活動を混乱させ、経済社会インフラのかなりの部分を廃墟とし、すでに広範に及んでいた貧困を悪化させた。2004年3月の議会選挙と2005年7月の大統領選挙の後、依然として脆弱な政治状況にもかかわらず、国は長期にわたる不安定からの回復に努めている。

2005年頃から、ラテンアメリカを拠点とする麻薬密売組織が、近隣の西アフリカ諸国数カ国とともにギニアビサウをヨーロッパへのコカインの積み替え地点として利用し始めた。ある国連職員は、この国が「麻薬国家」になる危険性があると述べた。政府と軍は麻薬密売を阻止するためにほとんど何もしておらず、2012年のクーデター以降、麻薬密売は増加した。『エコノミスト』誌によると、ギニアビサウ政府は依然として違法薬物の流通によって蝕まれている。

ギニアビサウは、アフリカにおけるビジネス法の調和のための組織(OHADA)の加盟国である。

7.1. 主要産業

ギニアビサウの主要産業は農業であり、特にカシューナッツの生産が盛んである。カシューナッツは同国最大の輸出品であり、世界の主要生産国の一つである。2015年には総輸出の78.7%を占めた。その他、米、トウモロコシ、豆類、キャッサバ、サツマイモなどが国内消費向けに栽培されている。

漁業も重要な産業であり、豊富な海洋資源を有する。沿岸および沖合での漁獲が行われ、一部は輸出されている。しかし、違法・無報告・無規制(IUU)漁業が問題となっている。

林業も潜在力を持つが、持続可能な管理が課題であり、違法伐採による森林破壊が懸念されている。

鉱物資源としては、ボーキサイトやリン鉱石の埋蔵が確認されているが、開発は進んでいない。インフラの未整備や政治的不安定が開発の障害となっている。

これらの産業における労働者の権利保護は十分とは言えず、特に農業や漁業では劣悪な労働条件や児童労働の問題が指摘されることがある。また、環境への配慮も不十分であり、持続可能な開発への転換が求められている。

7.2. 経済的課題と社会への影響

ギニアビサウは、慢性的な貧困、高い失業率、政治的不安定が経済発展に与える悪影響、麻薬密売の中継地点となっている問題、深刻な所得格差など、多くの経済的困難を抱えている。

- 貧困と失業: 国民の大多数が貧困ライン以下の生活を強いられており、特に農村部ではその傾向が強い。若年層の失業率も高く、社会不安の一因となっている。

- 政治的不安定: 頻繁なクーデターや政権交代は、投資環境を悪化させ、経済政策の一貫性を損ない、長期的な経済発展を阻害している。

- 麻薬密輸: 国際的な麻薬密輸ルートの中継地点となっていることは、国家の統治能力を弱体化させ、汚職を蔓延させ、治安を悪化させるなど、社会経済全体に深刻な負の影響を及ぼしている。「麻薬国家」化の懸念も指摘されている。

- インフラの未整備: 道路、港湾、電力などの基本的なインフラが未整備であるため、経済活動のコストが高く、競争力を削いでいる。

- 債務問題: 多額の対外債務を抱えており、債務返済が国家財政を圧迫している。

これらの経済的困難は、教育や医療といった基本的な社会サービスへのアクセスを制限し、国民の生活水準の向上を妨げ、社会全体の不安定さを増幅させている。民主主義の成熟、法の支配の確立、そして汚職の撲滅が、経済再建と社会の安定に向けた不可欠な前提条件である。

8. 社会

ギニアビサウの社会は、多様な民族構成、多言語状況、そしてイスラム教、伝統宗教、キリスト教が混在する宗教分布を特徴とする。独立後の政治的不安定と経済的困難は、教育、保健医療などの社会基盤の発展を大きく妨げてきた。

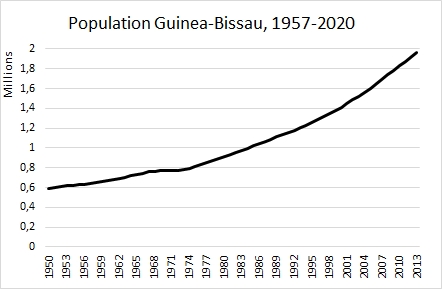

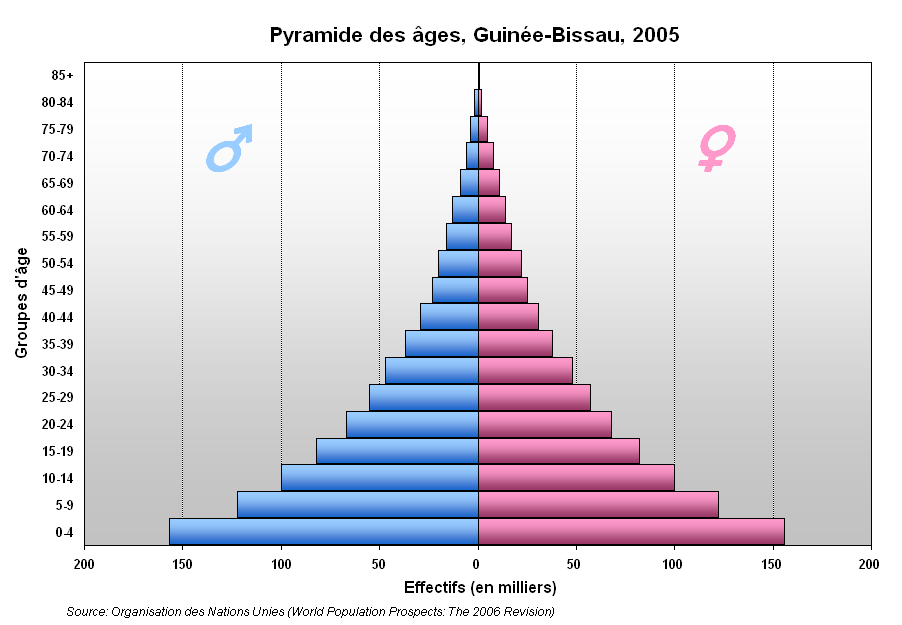

8.1. 人口構成

国連によると、ギニアビサウの人口は2023年時点で約202万6,778人である。1950年の人口は約51万8,000人であった。人口増加率は比較的高く、若年層の割合が大きいピラミッド型の人口構成を示している。2010年の統計では、15歳未満の人口が41.3%、15歳から65歳の人口が55.4%、65歳以上の人口が3.3%であった。

平均寿命は比較的短く、乳幼児死亡率も高い水準にある。都市部への人口集中も見られるが、依然として多くの人々が農村部で生活している。

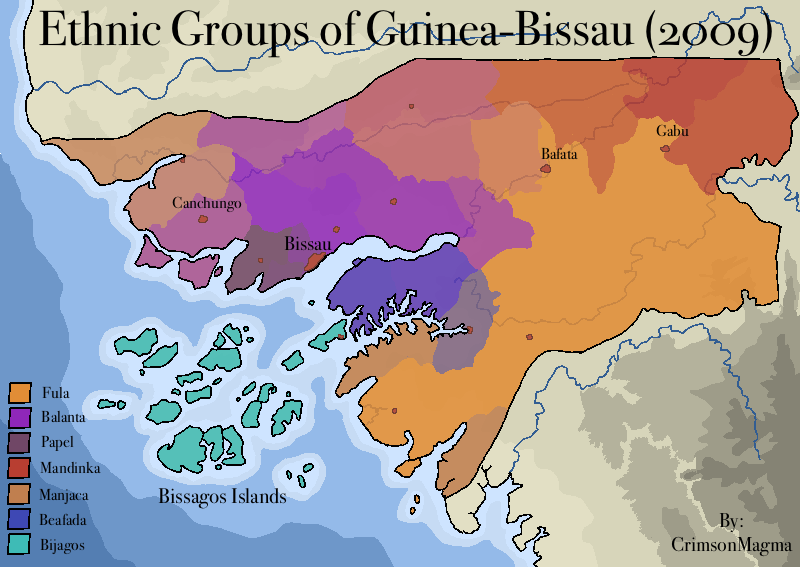

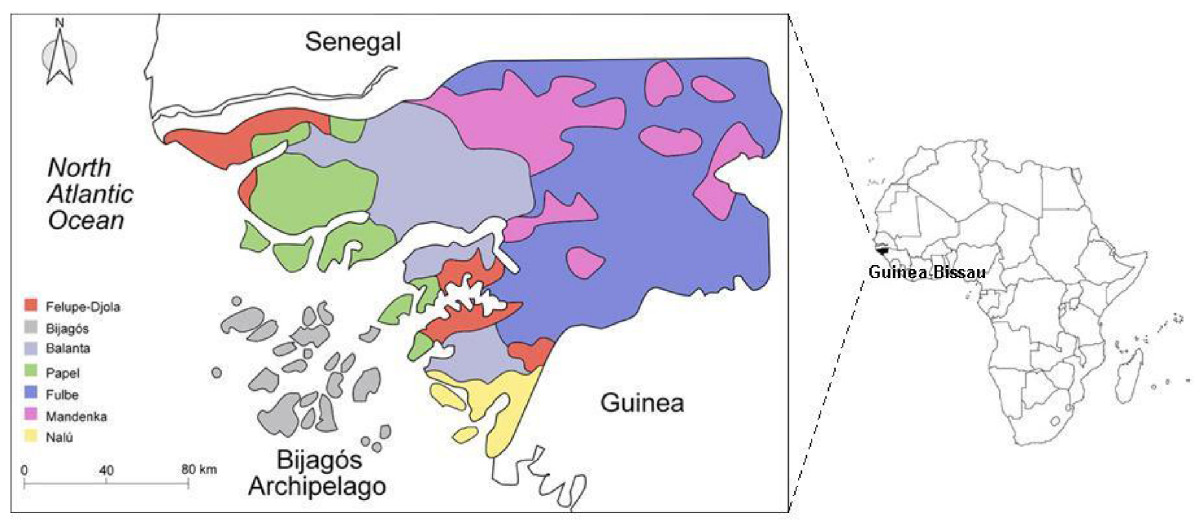

8.2. 民族

ギニアビサウの人口は民族的に多様であり、それぞれ独自の言語、習慣、社会構造を持つ。フラニ族とマンディンカ語を話す人々(マンディンカ族など)は、人口の約28.5%を占め、北部と北東部に集中している。バランタ族は人口の約22.5%、パペル族は人口の約9.1%を占め、主に南部の沿岸地域に居住している。マンジャカ族は人口の約8.3%、マンカンハ族は人口の約3.1%を占め、中部および北部の沿岸地域を占めている。その他、ビアファダ族 (3.5%)、ビジャゴ族 (ビジャゴス諸島に居住、2.1%)、ジョラ族 (フェルペ族とも、1.7%)、マンソアンカ族 (1.4%)、バランタ・マネ族 (1%)、ナル族 (0.9%)、ソニンケ族 (サラコレ族とも、0.5%)、ソッソ族 (0.4%)などが存在し、ポルトガル人とアフリカ系の混血であるメスティソ(クレオールとも呼ばれる)も少数ながら存在する(不明2.2%を含む)。ポルトガル本国出身者はごく少数である。また、旧ポルトガル植民地のマカオ出身のポルトガル人と広東人の混血の子孫を含む、少数の華人も居住している。

一般的に、異なる民族グループは平和的に共存しているが、土地へのアクセスをめぐって紛争が発生することもある。マイノリティの権利状況については、法的な保障は存在するものの、実際には社会的な差別や経済的格差が見られる場合がある。

8.3. 言語

ギニアビサウの公用語はポルトガル語であるが、日常的にポルトガル語を第一言語として話す国民は人口の約2%(2012年調査)に過ぎず、第二言語として話す人も約32.1%である。実際には、ポルトガル語を基盤とするクレオール言語であるギニアビサウ・クレオール語(Kriolクリオールポルトガル語またはCriouloクリオウロポルトガル語と呼ばれる)が、国民の約90.4%によって話され(第一言語54%、第二言語約40%)、異なる民族間の共通語(リングワ・フランカ)としての役割を果たしている。その他、各民族固有の言語も話されており、主なものにフラニ語(約16%)、バランタ語(約14%)、マンディンカ語(約7%)、マンジャカ語(約5%)、パペル語(約3%)、フェルペ語 (1%) などがある。学校教育はポルトガル語で行われるが、クレオール語も広く使用されている。フランス語も学校で外国語として教えられており(話者約7.1%)、ギニアビサウはフランコフォニー国際機関の正会員国である。英語 (2.9%)、スペイン語 (0.5%)、ロシア語 (0.1%) の話者も少数存在する。

8.4. 宗教

CIAワールドファクトブックの2020年の推計によると、ギニアビサウではイスラム教が人口の約46.1%で最も多く、次いで伝統的信仰の信者が約30.6%、キリスト教徒が約18.9%(主にローマ・カトリック)となっている。その他または無所属が約4.4%である。イスラム教は主に北部と東部に広まっており、フラニ族やマンディンカ族に信者が多い。キリスト教は主に南部と沿岸地域に見られる。多くの住民は、イスラム教やキリスト教の信仰と伝統的なアフリカの信仰を組み合わせた習合的な宗教実践を行っている。異なる宗教コミュニティ間の関係は概ね寛容であるが、一部で宗教的原理主義の台頭に対する懸念も表明されている。2022年7月には、イスラム教徒が多数を占めるガブ州でカトリック教会が破壊される事件が発生し、キリスト教徒コミュニティの間でイスラム過激派の浸透に対する懸念が高まったが、同様の事件はその後発生しておらず、イスラム過激派との直接的な関連も表面化していない。

8.5. 教育

ギニアビサウの教育制度は、就学前教育、初等・補完的基礎教育、一般・補完的中等教育、一般中等教育、技術・職業教育、高等教育(大学および非大学)の5つのレベルで構成される。7歳から13歳までが義務教育期間とされている。3歳から6歳までの子供向けの就学前教育は任意であり、まだ初期段階にある。

基礎教育は改革が進められており、現在は6年制の単一サイクルとなっている。中等教育は広く提供されており、2つのサイクル(7年生から9年生、10年生から11年生)がある。公的機関における職業教育は機能していないが、私立学校による提供が開始されており、2004年からのサン・ジョアン・ボスコ訓練センターや2011年からのルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルヴァ訓練センターなどがある。

高等教育は限られており、多くの学生は海外(特にポルトガル)で教育を受けることを好む。国内には、制度的に自律した法学部や、キューバによって維持され複数の都市で機能している医学部など、いくつかの大学が存在する。

児童労働は非常に一般的である。男子の就学率は女子よりも高い。1998年の初等教育総就学率は53.5%で、男子の就学率(67.7%)が女子(40%)よりも高かった。

非公式教育は、コミュニティスクールや成人教育を中心に行われている。2011年の識字率は55.3%(男性68.9%、女性42.1%)と推定されている。

教育分野における課題としては、教育格差(都市部と農村部、男女間)、教材や教員の不足による教育の質の低さ、高い中退率などが挙げられる。政治的不安定や経済的困難が教育予算を圧迫し、教育制度の改善を妨げている。教育は社会の発展や個人の機会均等に不可欠な役割を果たすため、教育への投資と改革が急務とされている。

8.6. 保健衛生

ギニアビサウの保健衛生状況は、依然として深刻な課題を抱えている。平均寿命は低く、乳幼児死亡率や妊産婦死亡率は高い水準にある。主な死因としては、マラリア、呼吸器感染症、下痢症、HIV/AIDSなどの感染症が挙げられる。

医療サービスへのアクセスは非常に限られており、特に農村部では医療施設や医療従事者が不足している。医薬品や医療機器の供給も不安定である。国の保健医療システムは脆弱であり、慢性的な資金不足、人材不足、インフラの未整備に苦しんでいる。

政府や国際機関、NGOによる改善努力は続けられているものの、政治的不安定や経済的困難がその進捗を妨げている。特に、貧困層や農村部の住民、女性や子供といった脆弱な立場の人々の医療アクセスを改善することが急務である。予防接種プログラムの拡充、衛生環境の改善、母子保健サービスの強化などが重点課題となっている。

8.7. 社会問題

ギニアビサウは、長年にわたる政治的不安定から派生する様々な深刻な社会問題に直面している。

- 政治的不安定と社会紛争: 頻繁なクーデター、軍の反乱、政府内の対立は、社会全体の不安定化を招き、時には暴力的な紛争に発展することもある。これにより、法の支配が揺らぎ、国民の安全が脅かされている。

- 貧困と格差: 国民の大多数が貧困状態にあり、所得格差も大きい。貧困は、教育、医療、栄養など、基本的な生活水準の確保を困難にし、社会不安の一因となっている。

- 麻薬密輸: 国際的な麻薬密輸ルートの中継地点となっていることは、国家の統治能力を著しく低下させ、汚職を蔓延させ、犯罪組織の影響力を増大させている。これは、若者の薬物汚染や暴力の増加など、社会に深刻な悪影響を及ぼしている。

- 土地所有権を巡る対立: 土地の所有権に関する法制度が未整備であったり、慣習法との間で矛盾があったりするため、土地を巡る紛争が頻発している。これは、農業生産や地域社会の安定を脅かす要因となっている。

- 人権侵害: 政治的抑圧、司法制度の機能不全、警察による暴力、劣悪な刑務所環境など、様々な人権侵害が報告されている。特に、女性や子供の権利は脆弱であり、ジェンダーに基づく暴力、児童労働、人身売買などの問題が指摘されている。

- 民主主義の未成熟: 複数政党制は導入されたものの、選挙の公正性や透明性に関する問題、報道の自由の制限、市民社会の活動への制約など、民主主義の定着には多くの課題が残されている。

これらの社会問題は相互に関連し合っており、解決には包括的かつ長期的な取り組みが必要である。国民の生活向上と人権保障のためには、政治的安定の確立、経済再建、司法改革、そして民主的な統治能力の強化が不可欠である。

9. 交通

ギニアビサウの交通インフラは未発達であり、経済発展や国民生活の大きな制約となっている。

道路網: 国内の道路網は総延長約4400 kmであるが、そのうち舗装されているのは約440 kmに過ぎない。首都ビサウ以外の道路は未舗装のものが多く、雨季には通行が困難になることも多い。道路の維持管理も不十分である。近年、西アフリカ沿岸ハイウェイの一部として、主要都市を結ぶ道路の整備が進められている。

港湾: 主要な港は首都にあるビサウ港であり、同国の貿易の大部分を担っている。しかし、施設の老朽化や浚渫不足などの問題を抱えており、大型船の入港が困難な場合がある。その他の小規模な港も存在するが、設備は限定的である。

空港: 国際空港は、首都ビサウ近郊にあるオスヴァルド・ヴィエイラ国際空港のみである。国内線や近隣諸国への国際線が就航している。その他、地方にいくつかの小規模な飛行場がある。

鉄道: 国内に鉄道は存在しない。植民地時代に作業用の小型貨物鉄道が存在したが、現在は機能していない。

河川交通: 国内には多くの河川があり、特に沿岸部や島嶼部では河川交通が重要な役割を果たしている。

インフラの未整備は、物流コストの増大、地域間のアクセス困難、経済活動の停滞などを引き起こし、貧困からの脱却を妨げる一因となっている。交通インフラの整備は、経済発展と国民生活の向上のための喫緊の課題である。

10. 文化

ギニアビサウの文化は、多様な民族の伝統と、ポルトガル植民地時代の影響が融合して形成されている。音楽、舞踊、口承文学などが豊かに発展してきた。

10.1. 音楽

ギニアビサウの音楽は、ポリリズミックなグンベ(Gumbeグンベポルトガル語)というジャンルと関連付けられることが多い。これは国の主要な音楽的輸出品であるが、内戦やその他の要因が重なり、グンベや他のジャンルは主流の聴衆から遠ざけられてきた。

カバサはギニアビサウの主要な楽器であり、非常に速くリズミカルで複雑なダンス音楽に使用される。歌詞はほとんど常にギニアビサウ・クレオール語で書かれ、しばしばユーモラスで時事的であり、現在の出来事や論争を中心に展開される。

「グンベ」という言葉は、時には総称的に国のあらゆる音楽を指すために使用されるが、最も具体的には、国の約10の民俗音楽の伝統を融合させた独自のスタイルを指す。ティナ(Tinaティナポルトガル語)やティンガ(Tingaティンガポルトガル語)も人気のあるジャンルである。現存する民俗伝統には、葬儀、成人式、その他の儀式で使用される儀式音楽のほか、バランタ族のブロスカ(broscaブロスカポルトガル語)やクスンデ(kussundéクスンデポルトガル語)、マンディンカ族のジャンバドン(djambadonジャンバドンポルトガル語)、ビジャゴス諸島のクンデレ(kundereクンデレポルトガル語)の音などがある。

10.2. 食文化

ギニアビサウの料理は、米、魚介類、カシューナッツ、ヤムイモ、サツマイモ、キャッサバ、プランテン(料理用バナナ)などを主材料とする。スープやシチューが一般的な料理である。沿岸部では米が主食であり、内陸部では雑穀(キビ、ソルガムなど)が主食となることが多い。

味付けには、タマネギ、トマト、唐辛子、ギニアショウガ(メレグエタ・ペッパー)などの香辛料が用いられる。魚の燻製や塩漬けもよく見られる。代表的な料理には、魚や肉をピーナッツバターソースで煮込んだ「シティ・ンカト」や、オクラを使ったシチューなどがある。食習慣は、地域や民族によって異なる特色を持つ。

10.3. 映画

ギニアビサウにおける映画製作は、限られた資源と不安定な政治状況の中で発展してきた。

フローラ・ゴメスは国際的に著名な映画監督であり、彼の最も有名な映画は『ニャ・ファラ』(Nha Falaニャ・ファラ英語、私の声)である。ゴメスの『モルトゥ・ネガ』(Mortu Negaモルトゥ・ネガ英語、否定された死)(1988年)は、ギニアビサウで製作された初のフィクション映画であり、2番目の長編映画であった(最初の長編映画は、1987年にウンバン・ウ・ケスト監督による『ン・トゥルドゥ』(N'tturuduン・トゥルドゥ英語))。1989年のワガドゥグ全アフリカ映画祭(FESPACO)で、『モルトゥ・ネガ』は名誉あるウマル・ガンダ賞を受賞した。1992年、ゴメスは『ウジュ・アズール・ディ・ヨンタ』(Udju Azul di Yontaウジュ・アズール・ディ・ヨンタ英語、ヨンタの青い瞳)を監督し、同作は1992年カンヌ国際映画祭のある視点部門で上映された。ゴメスはまた、多くのアフリカ中心の映画祭の理事も務めている。

女優のバベティダ・サジョはギニアビサウのバファタ生まれである。

10.4. スポーツ

ギニアビサウで最も人気のあるスポーツはサッカーである。ギニアビサウ代表チームは、ギニアビサウサッカー連盟の管轄下にあり、アフリカサッカー連盟(CAF)および国際サッカー連盟(FIFA)のメンバーである。代表チームはFIFAワールドカップへの出場経験はないが、アフリカネイションズカップには過去複数回出場している。国内リーグも存在するが、プロフェッショナルレベルの育成環境は十分とは言えない。

近年では、ギニアビサウ出身の選手がヨーロッパのクラブで活躍する例も見られる。また、日本のJリーグに移籍する選手も出てきている。

10.5. メディア

ギニアビサウのメディア環境は、政治的不安定と経済的困難の影響を強く受けている。

主要な報道機関としては、国営のラジオ局、テレビ局、新聞があるほか、民間のラジオ局もいくつか存在する。インターネットの普及率はまだ低いが、徐々に利用者が増えている。

報道の自由度は、政情によって大きく変動する。政府に批判的な報道機関やジャーナリストが圧力を受けたり、襲撃されたりする事件も報告されている。メディアが社会や政治に与える影響は限定的であるが、国民への情報提供や世論形成において一定の役割を担っている。資金難や人材不足もメディアの発展を妨げる要因となっている。

10.6. 祝祭日

ギニアビサウの主要な国民の祝日および伝統的な行事は以下の通りである。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | Ano Novoアノ・ノヴォポルトガル語 | |

| 1月20日 | 英雄の日 | Dia dos Heróisジア・ドス・エロイスポルトガル語 | アミルカル・カブラルが暗殺された日 |

| 3月8日 | 国際女性デー | Dia Internacional da Mulherジア・インテルナシオナル・ダ・ムリェールポルトガル語 | |

| 移動祝祭日 | 復活祭 | Páscoaパスコアポルトガル語 | キリスト教の祝日 |

| 5月1日 | メーデー | Dia Internacional dos Trabalhadoresジア・インテルナシオナル・ドス・トラバリャドーレスポルトガル語 | |

| 8月3日 | 植民地殉教者の日 | Dia dos Mártires da Colonizaçãoジア・ドス・マルティレス・ダ・コロニザソンポルトガル語 | 1959年のピジギチ虐殺の日 |

| 9月24日 | 独立記念日 | Dia da Independênciaジア・ダ・インデペンデンシアポルトガル語 | 1973年の独立宣言日。国民的祭日 |

| 11月14日 | 再調整運動の日 | Dia do Movimento de Reajustamentoジア・ド・モヴィメント・デ・レアジュスタメントポルトガル語 | 1980年のクーデターを記念 |

| 12月25日 | クリスマス | Natalナタルポルトガル語 | キリスト教の祝日 |

| 移動祝祭日 | イード・アル=フィトル(ラマダン明けの祭り) | Eid al-Fitrイード・アル=フィトルポルトガル語 | イスラム教の祝日 |

| 移動祝祭日 | イード・アル=アドハー(犠牲祭) | Eid al-Adha / Tabaskiイード・アル=アドハー / タバスキポルトガル語 | イスラム教の祝日 |

これらに加え、各民族固有の伝統的な祭礼や文化的行事も各地で行われている。

11. 主な関連人物

ギニアビサウの歴史、政治、社会運動、文化、芸術、スポーツなどの各分野で、国内外に影響を与えた、あるいは特筆すべき活動を行った主要な人物には以下のような人々がいる。

- アミルカル・カブラル (1924-1973): ギニア・カーボベルデ独立アフリカ党(PAIGC)の創設者であり、ギニアビサウおよびカーボベルデの独立運動の指導者。卓越した理論家、革命家であり、アフリカ解放闘争の象徴的人物の一人。独立宣言直前に暗殺されたが、その思想と行動は国民に大きな影響を与え続けている。民主主義と社会正義を追求し、民衆の解放を目指した彼の理念は、独立後の国家建設の指針となるべきものであったが、その後の政治的混乱の中で十分に実現されたとは言えない。

- ルイス・カブラル (1931-2009): アミルカル・カブラルの異母弟。独立後のギニアビサウ初代大統領(1974-1980)。兄の遺志を継ぎ国家建設を進めたが、1980年のクーデターで失脚した。

- ジョアン・ヴィエイラ (1939-2009): 「ニノ」の愛称で知られる。独立闘争の司令官の一人。1980年のクーデターでルイス・カブラルを追放し、長期間にわたり大統領(1980-1999、2005-2009)を務めた。複数政党制への移行も行ったが、権威主義的な統治や汚職疑惑が絶えず、内戦やクーデター未遂事件を経験した。2009年に軍兵士によって暗殺された。彼の統治は、ギニアビサウの政治的安定を損ない、民主主義の発展を遅らせたとの批判がある。

- クンバ・ヤラ (1953-2014): 社会革新党(PRS)の指導者。2000年から2003年まで大統領を務めた。民衆的な人気はあったものの、奇行や独断的な政治運営で混乱を招き、2003年のクーデターで失脚した。

- ウマロ・シソコ・エンバロ (1972-): 現ギニアビサウ大統領(2020年就任)。元首相。PAIGC以外の政党(マデムG15)から選出された初の大統領として、政治改革や経済再建に取り組んでいるが、クーデター未遂事件も経験するなど、依然として困難な状況に直面している。

- フローラ・ゴメス (1949-): 国際的に評価の高い映画監督。『ニャ・ファラ』、『モルトゥ・ネガ』などの作品で知られ、アフリカ映画界の重鎮の一人。彼の作品は、ギニアビサウの歴史や社会問題を鋭く描き出し、人々の生活や文化を伝えている。

- ダニーロ・ペレイラ (1991-): ギニアビサウ生まれのポルトガル代表サッカー選手。ミッドフィールダーとして活躍。

- アンス・ファティ (2002-): ギニアビサウ生まれのスペイン代表サッカー選手。フォワードとして活躍。

これらの人物は、ギニアビサウのアイデンティティ形成や国際的評価に様々な形で関わってきた。独立の英雄であるアミルカル・カブラルの理念と、その後の政治指導者たちの行動との間の乖離は、ギニアビサウが抱える課題を象徴していると言える。