1. 初期生涯と背景

ベルナルドゥスは、その若き日から信仰への深い傾倒を示し、最終的に修道生活への道を歩んだ。貴族という世俗的な背景を持ちながらも、厳格な禁欲主義と信仰の探求に生涯を捧げることとなった。

1.1. 出生と家族

ベルナルドゥスは、1090年にフランスのディジョン近郊にあるフォンテーヌ=レ=ディジョンで生まれた。彼の両親は、父テセラン・ド・フォンテーヌ(フォンテーヌ=レ=ディジョンの領主を務めた騎士)と、母アレト・ド・モンバール(ブルゴーニュの最高級貴族の出身)であった。彼は7人兄弟の三男であり、6人の兄弟が男子であった。特に母アレトは信仰心が厚く、教育熱心な人物であったが、ベルナルドゥスが幼少期にこの世を去った。彼の家族は、彼が軍人としてのキャリアを積むことを望んでいた。テンプル騎士団の創設者の一人であるアンドレ・ド・モンバールは、ベルナルドゥスの母の異母兄弟であった。

1.2. 教育と初期信仰的性向

幼い頃から、ベルナルドゥスは修道士になるという強い願望を抱いていた。家族の願いもあり、彼はシャティヨン=シュル=セーヌの聖ヴォルレス世俗聖職者学校に送られ、聖職者としての出世に必要な高等教育を受けた。彼は文学と修辞学に深い関心を示した。母の影響と幼少期からの司祭との教育を通じて、彼はしばしば修道生活への道を考えた。彼は聖職者の召命の守護聖人ともみなされている。

1.3. シトー会入会

1098年、モレームのロベールがベネディクトゥスの戒律を文字通りに解釈して生活するという目的で、ディジョン近郊にシトー修道院を設立した。この修道院は新しい修道会の行政構造を確立し、後にシトー会として知られる新たな修道会を実質的に創設した。母の死後、ベルナルドゥスはシトー修道院に入会することを決意した。1113年、彼はブルゴーニュの若い貴族たち30人余り、その多くが彼の親族であったが、彼らとともに新しい修道院への入会を求めて許可を得た。ベルナルドゥスの模範は非常に説得力があり、彼の父を含む多くの人々が彼の後を追って修道生活に入った。初期のシトー修道院は設立当初の熱意を失いつつあったが、ベルナルドゥスをはじめとする理想に燃えた若き入会者が一挙に加わったことで、ベネディクト会のみならず、西欧の修道制に大きな影響を与える存在へと変貌を遂げていった。

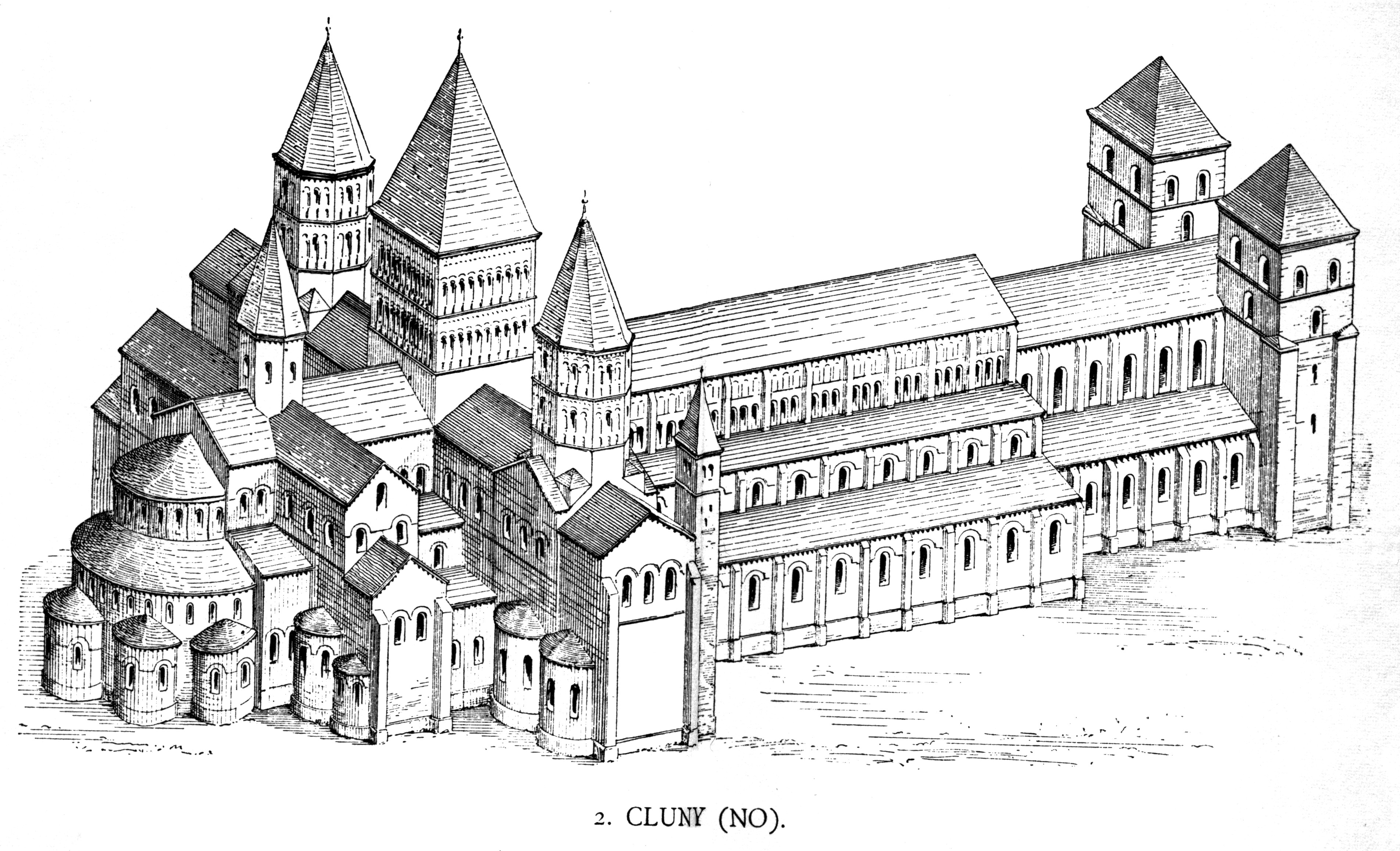

2. クレルヴォー修道院長とシトー会改革

シトー修道院に入会後、ベルナルドゥスは急速に頭角を現し、クレルヴォー修道院の設立とその後のシトー会の驚異的な拡大を主導した。彼はその厳格な修道生活と弁舌で、自身の名声と修道会の影響力を中世ヨーロッパ全域に広げた。

2.1. クレルヴォー修道院設立

シトー修道院の小さな共同体は急速に発展した。入会からわずか3年後、1115年6月25日、ベルナルドゥスは12人の修道士のグループとともに、ラングル司教区のヴァレ・ダブサンテ(Vallée d'Absintheフランス語)に新しい修道院を設立するために派遣された。この修道院を彼は「クレール・ヴァレ(Claire Valléeフランス語)」、すなわちクレルヴォー修道院と名付けた。以来、ベルナルドゥスの名前とクレルヴォーは分かちがたく結びつくことになる。クレルヴォー修道院はフランスのオーブ県に位置し、バール=シュル=オーブの南東約15 kmの場所にある。彼はシャロン=シュル=マルヌ司教であるギヨーム・ド・シャンポーによって修道院長に任命された。ギヨームはパリのノートルダムの神学教授であり、パリのサン・ヴィクトール修道院の創設者でもあり、ベルナルドゥスとギヨームの間には強い友情が育まれた。

クレルヴォー修道院の始まりは非常に質素で、ベルナルドゥス自身の生活はさらに厳しかった。彼は修練院に入って以来、極端な断食のためにしばしば病気に苦しんだ。しかし、修道生活を志す人々は彼の元に大勢集まってきた。

2.2. シトー会拡散と影響力増大

ベルナルドゥスの指導のもと、クレルヴォーは急速に新しい共同体を設立し始めた。1118年にはシャロン司教区にトロワ=フォンテーヌ修道院が、1119年にはオータン司教区にフォンテーヌ修道院が、そして1121年にはヴェルヴァン近郊にフォワニー修道院が設立された。ベルナルドゥスの生前には、60以上の修道院が設立されるか、シトー会に改宗した。彼の尽力により、ヨーロッパ各地に163もの修道院が設立されるか、シトー会に改宗した。

彼はしばしば修道院の外で教皇に仕える説教家や外交官として広範囲に活動した。ジャン=バティスト・ショタールによって「その時代で最も瞑想的でありながら、同時に最も活動的な人物」と評されたベルナルドゥスは、自らを「時代のキメラ」と呼んで、自身の異なる側面を表現した。ベルナルドゥスの名声と人格により、形式的にはシトー修道院の子院でありながら、クレルヴォー修道院はシトー会の中でも最も重要な修道院へと成長していった。1130年から1145年の間に、少なくとも93の修道院がシトー会に加わるか、新たに設立された。その範囲はイングランドやアイルランドにも及んだ。1145年には、シトー会出身の修道士でローマ近郊のトレ・フォンターネ修道院の院長であったピサのベルナルドゥスが教皇に選出され、エウゲニウス3世と名乗った。この出来事は、ヨーロッパにおけるベルナルドゥスの影響力が頂点に達したことを示すものであった。

2.3. 修道生活と禁欲主義

ベルナルドゥスの修道生活は極めて厳格で、彼は個人的にも厳しく禁欲的な実践を課した。彼は自己否定と聖なる生き方を強調し、その厳しい断食ゆえに修練院時代からしばしば病に伏した。しかし、彼の聖性と自己節制の厳しさ、そして優れた説教家としての資質によって、彼の名声は高まり、クレルヴォーには多くの巡礼者が押し寄せるようになった。ベルナルドゥスが奇跡を起こしたという噂が広まると、各地から病者や障害のある者がやってきて、奇跡的な治癒を願った。結果的にこの名声によって、静かな観想生活を送りたいというベルナルドゥス自身の願いとは裏腹に、彼は世俗世界に深く関わらざるを得なくなっていった。

修道院長ベルナルドゥスは、当初はあまりに厳格であると修道会から批判を受けたが、祈りの時間を減らし、食事を改善し、地域の司教の助けを借りて修道院の結束を強化することで、修道院の状態を大幅に改善した。

ベルナルドゥスもまた苦難を経験した。ある時、彼がクレルヴォーを離れている間に、ライバルであるクリュニー修道院の先任者がクレルヴォーを訪れ、ベルナルドゥスの従兄弟であるシャティヨンのロベールをベネディクト会に入会するよう説得した。これはベルナルドゥスの最も長く、感情的な手紙が書かれるきっかけとなった。また、彼の兄弟ジェラールが亡くなった際、ベルナルドゥスは深く悲しみ、その深い哀悼の念が彼の最も感動的な説教の一つを創作するインスピレーションとなった。

2.4. シトー会擁護

クリュニーのベネディクト会士たちは、シトー会がこれほど急速に台頭するのを見て不満を抱いていた。特に多くのベネディクト会士がシトー会に転向していたため、彼らはシトー会の生活様式を批判した。サン=ティエリのギヨームの要請により、ベルナルドゥスは『ギヨーム修道院長への弁明』(Apologia ad Guillelmum Sancti Theoderici Abbatemラテン語)を著し、シトー会を擁護した。クリュニーの修道院長敬虔者ピエールはベルナルドゥスに返信し、彼への尊敬と友情を表明した。その間にクリュニーでも改革が始まり、ベルナルドゥスはシュジェール修道院長と親交を深めた。

3. 神学と霊性的貢献

ベルナルドゥスは、その深い神秘主義的洞察とキリストへの個人的な献身を通じて、中世の神学と霊性に多大な影響を与えた。彼は聖母マリアの役割を強く擁護し、理性偏重のスコラ哲学には批判的であった。

3.1. 神秘主義とキリストへの献身

ベルナルドゥスは、キリストとの個人的で体験的な関係を強調した。彼は祈りの達人として、キリストとの友情の価値を重んじた。彼の神学は愛に基づくものであり、人間の謙遜が霊的な浄化を促し、最終的に神との合一へと導くと教えた。この合一は、人間が神になることではなく、人間の意志が神の意志と一つになることを意味した。彼は「神を愛する理由は神自身である」そして「神を愛する尺度は限りなく愛することである」と述べた。

3.2. マリア論

ベルナルドゥスは、キリスト教神学における聖母マリアの中心的役割を主張し、マリアへの崇敬について効果的に説教した。彼は共同贖罪者および仲介者としてのマリアの役割に関する神学を展開した。しかし、マリアが原罪なしに受胎したとする「無原罪の御宿り」の教義には同意せず、イエス・キリストのみが原罪なく受胎したと信じていた。聖母マリアが乳を授けるという伝説は、彼のマリアへの献身を象徴している。

3.3. スコラ哲学批判

ベルナルドゥスは、スコラ哲学が神を理解するために用いる理性的なアプローチに反対した。彼は詩的な方法で説教し、感情と回心に訴えかけることで、より直接的な信仰体験を育んだ。彼はキリスト教修辞学の達人と見なされており、「彼の言語の使用は、おそらく彼の最も普遍的な遺産として残されている」と言われる。彼はシトー会聖歌集の歌詞にも貢献した。

3.4. 主要神学著作

ベルナルドゥスの著作は、彼の瞑想的な姿を表現した数多くの神学書や説教集、書簡からなる。

彼の主要な著作には以下のものがある。

- 『謙遜と高慢の段階』(De gradibus humilitatis et superbiaeラテン語、1120年頃):謙遜の重要性を論じた。

- 『ギヨーム修道院長への弁明』(Apologia ad Guillelmum Sancti Theoderici Abbatemラテン語):クリュニー修道院からの批判に対し、シトー会を擁護した。

- 『聖職者の回心について』(De conversione ad clericos sermo seu liberラテン語、1122年):聖職者の回心について説いた。

- 『恩寵と自由意志について』(De gratia et libero arbitrioラテン語、1128年頃):神学的・学術的な性格を持つ。

- 『神を愛することについて』(De diligendo Deiラテン語):神への愛を主題とする。

- 『新しい騎士たちの賛美について』(Liber ad milites templi de laude novae militiaeラテン語、1129年):テンプル騎士団を擁護し、その規則の概略を示した。

- 『戒律と特免の書』(De praecepto et dispensatione libriラテン語、1144年頃)

- 『考察について』(De considerationeラテン語、1150年頃):教皇エウゲニウス3世への助言として書かれたもので、教会改革は教皇自身から始まるべきであり、信仰と瞑想が行動に先行すべきであると主張した。

- 『アイルランドの聖マラキの生涯』(Liber De vita et rebus gestis Sancti Malachiae Hiberniae Episcopiラテン語)

- 『司教の行動と職務について』(De moribus et officio episcoporumラテン語):サンス大司教アンリ・サングリエに宛てた司教の職務に関する書簡。

説教集としては、特に以下のものが有名である。

- 『雅歌』に関する説教集(Sermones super Cantica Canticorumラテン語):全86編。これはクレルヴォーの修道士たちへの説教が起源とされる。この説教集には、弟ジェラールの死を悼む感動的な自伝的記述も含まれている。ベルナルドゥス没後、イングランドのシトー会士ホイランドのギルバートが未完の説教集を完成させた。

- 『年間説教集』(Sermones per annumラテン語):典礼年ごとの説教集で、現存するものは125編。

- 『様々な主題の説教集』(Sermones de diversisラテン語):多岐にわたるテーマの説教集。

ベルナルドゥスの書簡は547通が現存しており、彼の広範な影響力と活動を物語っている。

4. 教会政治と教皇分裂における役割

ベルナルドゥスは、そのカリスマ的な存在感と確固たる自信によって、同時代の人々に強い印象を与えた。歴史家ホールズワースは、「彼の最初で最大の奇跡は彼自身であった」と評している。彼は国王や諸侯による教会の権利侵害から教会を守り、サンス大司教アンリ・サングリエやパリ司教エティエンヌ・ド・サンリスをその義務に立ち返らせた。

4.1. 外交活動と教会統治

1124年頃には、ベルナルドゥスはフランス教会において無視できない存在となり、教皇ですら彼に助言を求めるほどであった。1129年、アルバーノのマテウス枢機卿の招きでトロワの司教会議に参加したベルナルドゥスは、そこでテンプル騎士団の認可が得られるように働きかけ、シャロンの司教会議ではヴェルダン司教アンリの問題を司教辞任という形で解決に導くなど、教会政治におけるその手腕で高い評価を得た。彼はピサとジェノヴァの和解、ミラノと教皇との和解にも貢献した。ミラノ大司教の座を打診されたが、彼はこれを拒否した。また、教皇の命令により、神聖ローマ皇帝ロタール2世とシチリア王ルッジェーロ2世の間の対立を終結させるために、修道院を離れることを余儀なくされた。

4.2. 教皇分裂事態解決

1130年、教皇ホノリウス2世の死去に伴い、教皇選挙が紛糾し、インノケンティウス2世と対立教皇アナクレトゥス2世の二人の教皇が選出されるという教会分裂が勃発した。アナクレトゥスによってローマを追放されたインノケンティウスはフランスに避難した。フランス国王ルイ6世(肥満王)はエタンでフランス司教たちの国民会議を招集し、司教たちに召喚されたベルナルドゥスは、対立する両教皇の間で裁定を下す者として選ばれた。彼はインノケンティウスの側に決定を下し、その強力な擁護者となり、多くの論戦を戦った。ローマにはすでにフランスやイギリス、スペインなど各国の支持を取り付けたアナクレトゥス2世が居座っており、インノケンティウス2世は各地の放浪を余儀なくされていたが、ベルナルドゥスはこれを逆手にとり、インノケンティウスこそ「世界に受け入れられた教皇である」と主張した。

ベルナルドゥスはさらにイタリアへ赴き、ピサとジェノヴァを、そしてミラノを教皇と和解させた。同年、ベルナルドゥスは再びインノケンティウス2世の側でランス会議に出席した。その後、アキテーヌ公ギヨーム10世がアナクレトゥスの支持に傾いていた地域へと向かい、一時的には彼の支持を取り除くことに成功した。

ドイツは、ベルナルドゥスの友であったクサンテンのノルベルトを通じてインノケンティウスを支持することを決定した。教皇インノケンティウスは、神聖ローマ皇帝ロタール3世と会談する際にベルナルドゥスの同席を強く求めた。ロタール3世は貴族の中でインノケンティウスの最も強力な同盟者となった。エタン、ヴュルツブルク、クレルモン、ランスの各会議がすべてインノケンティウスを支持したにもかかわらず、キリスト教世界の大部分は依然としてアナクレトゥスを支持していた。

対立教皇アナクレトゥスに関してドイツ皇帝ロタールに宛てた書簡の中で、ベルナルドゥスは「ユダヤ人が聖ペテロの座に座っているのはキリストにとって不名誉なことだ」と記した。これはアナクレトゥス2世の曾祖父の一人がキリスト教に改宗したユダヤ人であったことに言及したものだが、アナクレトゥス自身はユダヤ人ではなく、彼の家族は3世代にわたってキリスト教徒であった。ベルナルドゥスはアングレームのジェラールに対し、アナクレトゥスを支持する理由を問いただす書簡(書簡126号として知られる)を送った。ベルナルドゥスは後に、この分裂期間全体を通してジェラールが最も手ごわい対立者であったと述べている。ジェラールを説得した後、ベルナルドゥスはアキテーヌ公ギヨーム10世を訪問した。彼を説得するのがベルナルドゥスにとって最も困難であり、ギヨームがインノケンティウスに忠誠を誓ったのは1135年になってからであった。その後、ベルナルドゥスはイタリアで多くの時間を過ごし、イタリア人たちにインノケンティウスへの忠誠を誓うよう説得した。

1132年、ベルナルドゥスはインノケンティウス2世を伴ってイタリアに入り、クリュニーで教皇はクレルヴォーがその修道院に支払っていた会費を廃止した。この行動は、白衣の修道士(シトー会)と黒衣の修道士(ベネディクト会)の間に20年間続く論争を引き起こした。同年5月、教皇はロタール3世の軍隊に支援されてローマに入ったが、ロタール3世はアナクレトゥスの支持者に抵抗するには力不足だと感じ、アルプスを越えて撤退し、インノケンティウスは1133年9月にピサに避難した。ベルナルドゥスは6月にフランスに戻り、1130年に開始した和平の仕事を継続していた。

1134年末には、再び分裂に陥っていたアキテーヌ公ギヨーム10世の元へ二度目の旅をした。ベルナルドゥスはギヨームをラ・クードル教会で彼が執り行うミサに招き、聖体拝領の際に「神の僕を軽んじるように神を軽んじてはならない」と公爵を諭した。ギヨームはこれを受け入れ、分裂は終結した。

ベルナルドゥスは再びイタリアへ渡り、そこでシチリアのルッジェーロ2世がピサの忠誠心をインノケンティウスから引き離そうと画策していた。彼はミラノを教皇への服従へと呼び戻した。この功績により、彼はミラノ大司教の座を提示されたが、それを拒否し、クレルヴォーに戻った。ようやく自らの回廊に安全を見出したと考え、ベルナルドゥスは「教会博士」の称号を得る彼の著作の執筆に没頭した。この時期に彼は『雅歌』に関する説教集を執筆した。

1137年、彼は教皇の命令により、ロタールとシチリアのルッジェーロの間の争いを終わらせるために、再び修道院を離れることを余儀なくされた。パレルモで開かれた会議で、ベルナルドゥスはルッジェーロにインノケンティウス2世の正当性を納得させることに成功した。彼はまた、分裂を支持していた最後の残りの支持者たちを沈黙させた。アナクレトゥスは1138年に「悲嘆と失望」の末に死去し、彼とともに教会分裂は終結した。

1139年、ベルナルドゥスは第2ラテラン公会議に参加し、分裂の残存する支持者たちが最終的に断罪された。ほぼ同時期に、ベルナルドゥスはクレルヴォーでアイルランドの聖マラキの訪問を受け、彼らの間には非常に親密な友情が形成された。マラキはシトー会士になることを望んだが、教皇は許可を与えなかった。マラキは1148年にクレルヴォーで死去した。

4.3. 皇帝および国王との関係

ベルナルドゥスは、フランス国王ルイ6世、神聖ローマ皇帝ロタール2世、そしてコンラート3世とその甥フリードリヒ・バルバロッサといった当時の強力な権力者たちと密接な関係を持っていた。彼は教皇の意図を受けてジェノヴァとピサの同盟を成立させ、ホーエンシュタウフェン家のシュヴァーベン大公フリードリヒ2世をロタール3世との和解へと導くなど、その説得力と外交手腕を駆使して、彼らの政治的行動に影響を与えた。彼は教会の権利を国王や諸侯による侵害から守るために奔走し、教会の統一と教皇の権威を確立するための政治的・外交的活動において、中心的な役割を果たした。

5. 葛藤と知的論争

ベルナルドゥスは、その強力な影響力と確固たる信仰ゆえに、当時の主要な知識人や異端思想との激しい論争に巻き込まれた。

5.1. ピエール・アベラールとの論争

11世紀末に向けて、哲学と神学の学派の中で独立の精神が花開いた。この運動は、熱心で強力な提唱者であるピエール・アベラールに見出された。アベラールの『三位一体』に関する論文は1121年に異端とされ、彼は自身の著作を火中に投じることを余儀なくされた。しかし、アベラールは論争的な教えを発展させ続けた。ベルナルドゥスはアベラールと面会し、著作を修正するよう説得しようとしたと伝えられるが、アベラールは悔い改め、そうすると約束したものの、ベルナルドゥスの前から去るとすぐに約束を破った。

そこでベルナルドゥスは教皇とローマ教皇庁の枢機卿たちにアベラールを糾弾した。アベラールはベルナルドゥスとの討論を求めたが、ベルナルドゥスは当初、そのような重要な問題が論理的な分析によって解決されるべきではないと感じ、拒否した。サン=ティエリのギヨームに宛てたベルナルドゥスの書簡も、傑出した論理学者との対決への懸念を表明している。アベラールは公開討論を求め続け、その挑戦を広く知らしめたため、ベルナルドゥスが拒否することは難しくなった。1141年、アベラールの強い要請により、サンス大司教は司教会議を招集し、アベラールとベルナルドゥスがそれぞれの主張を述べ、アベラールが自らの潔白を証明する機会が与えられた。

ベルナルドゥスは討論前夜に高位聖職者たちに働きかけ、彼らの多くを自身の見解に傾かせた。翌日、ベルナルドゥスが冒頭陳述を終えると、アベラールは答弁しようとせずに退場することを決めた。会議はベルナルドゥスを支持する判決を下し、その判断は教皇によって確認された。アベラールは抵抗することなくこれを受け入れ、敬虔者ピエールの保護のもとクリュニーに隠棲し、2年後にそこで死去した。

5.2. 異端思想との闘争

ベルナルドゥスは、混雑した修道院からドイツ、スウェーデン、イングランド、アイルランド、ポルトガル、スイス、イタリアへ修道士のグループを派遣することに尽力した。これらの修道院のうち、教皇インノケンティウス2世の命令により、トレ・フォンターネ修道院の所有権を得たところもあった。そこからエウゲニウス3世が1145年に選出された。教皇インノケンティウス2世は1143年に死去した。彼の後継者である教皇ケレスティヌス2世と教皇ルキウス2世は短期間しか在位せず、その後ベルナルドゥスは自身の弟子であるピサのベルナルドゥス(後にエウゲニウス3世として知られる)が聖ペテロの座に昇るのを見た。ベルナルドゥスは教皇自身の要請により、しばしば引用される『考察について』(De considerationeラテン語)を彼に送った。その主要な主張は、教会改革は教皇から始まるべきであり、現世的な事柄は単なる付随物に過ぎず、敬虔さと瞑想が行動に先行すべきであると力説した。

以前に教会内の分裂を終結させるのを助けたベルナルドゥスは、今や異端と戦うことを求められた。かつてクリュニー修道士であったローザンヌのアンリは、ピエール・ド・ブリュイの信奉者であるペトロブリュシウス派の教えを採用し、ピエールの死後それを修正した形で広めていた。ローザンヌのアンリの追随者はアンリシウス派として知られるようになった。1145年6月、オスティアのアルベリック枢機卿の招きを受けて、ベルナルドゥスはフランス南部を旅した。彼の説教は、彼の禁欲的な容姿と質素な服装によって助けられ、新しい宗派を破滅へと導く助けとなった。アンリシウス派とペトロブリュシウス派の信仰は、その年末までに衰退し始めた。まもなく、ローザンヌのアンリは逮捕され、トゥールーズ司教の前に連れてこられ、おそらく終身刑で投獄された。1146年末に書かれたことは疑いないトゥールーズの人々への書簡の中で、ベルナルドゥスは異端の最後の残党を一掃するよう彼らに呼びかけている。彼はまた、カタリ派にも反対を説いた。1148年のランス会議におけるポワチエのジルベールの二度目の聴聞会の前に、ベルナルドゥスは出席者数名と私的な会合を持ち、ジルベールを非難するよう圧力をかけようとした。これが出席していた枢機卿たちの反感を買い、彼らは自分たちだけがこの事件を裁くことができると主張し、ジルベールに対して異端の判決は下されなかった。

6. 説教と十字軍運動

ベルナルドゥスは、修道院長として自身の共同体だけでなく、他の修道士や聖職者、さらにはパリの神学学生にも語りかけた。その説教は彼を第2回十字軍の扇動者として歴史に名を刻むことになった。

6.1. 修道院および聖職者対象説教

修道院長として、ベルナルドゥスはしばしば自身の共同体に語りかけたが、他の修道士にも話をし、特に有名な事例ではパリの神学学生たちにも語りかけた。彼は1139年または1140年初頭に、学者や学生聖職者のグループに対して説教『聖職者の回心について』(Ad clericos de conversioneラテン語)を行った。彼の数多くの『雅歌』に関する説教は、クレルヴォーの修道士たちに語りかけた、しばしば研究される説教の一部である。

6.2. 第2回十字軍扇動

この頃、聖地からの知らせがキリスト教圏を警戒させた。1144年のエデッサ包囲戦でキリスト教徒が敗北し、伯爵領の大部分がセルジューク・トルコの手に落ちたのだ。イェルサレム王国と他の十字軍国家も同様の壊滅的な危機に瀕していた。アルメニアの司教たちの代表団は教皇に援助を求め、フランス国王も大使を派遣した。1144年、エウゲニウス3世はベルナルドゥスに第2回十字軍の説教を委託し、教皇ウルバヌス2世が第1回十字軍に与えたのと同じ贖宥状を与えた。

当初は1095年(第1回十字軍)のような大衆的な熱狂はほとんどなかった。ベルナルドゥスは、十字架を戴くこと(十字軍に参加すること)が罪の赦しと恩寵を得るための強力な手段であると説くことが有効であると考えた。1146年3月31日、フランス国王ルイ7世が出席する中、彼はヴェズレーの野原で大群衆に説教を行い、「彼の人生における最高の演説」を行った。彼が説教を終えると、多くの聴衆が志願し、新しい志願者のための十字架を作るのに使う布が不足したと言われている。ベルナルドゥスは聴衆に「あなた方は何をするつもりか、おお勇気ある者たちよ?男らしく戦う準備をし、キリスト教の名のために武器を取れ。ここには危険なしに戦える戦いがある。そこでは富を勝ち取り、死ぬことによって利益を得る。なぜなら死んだ者は天国に入るからだ。十字架の印を受ければ、悔い改めた心で告白した全ての罪が赦されるだろう」と語りかけた。

新しい十字軍には、第1回十字軍とは異なり、フランス王妃アリエノール・ダキテーヌや多くの高位貴族や司教といった王族が参加した。しかし、より大きな支持は一般の人々から得られた。ベルナルドゥスは数日後、教皇エウゲニウスに「都市や城は今や空っぽです。七人の女性に一人の男も残っておらず、いたるところに夫が生きているにもかかわらず未亡人がいます」と書き送った。

ベルナルドゥスはその後ドイツへと向かい、報告された奇跡が彼の使命の成功に貢献した。ドイツ国王コンラート3世とその甥フリードリヒ・バルバロッサもベルナルドゥスの手から十字架を受け取った。教皇エウゲニウス自身もこの事業を奨励するためにフランスにやってきた。第1回十字軍と同様に、説教はユダヤ人に対する攻撃を引き起こした。ラドゥルフという狂信的なフランス人修道士は、ラインラントのケルン、マインツ、ヴォルムス、シュパイアーでユダヤ人に対する虐殺を扇動しており、ユダヤ人が聖地救済に財政的に貢献していないと主張していた。ケルン大司教とマインツ大司教はこれらの攻撃に激しく反対し、ベルナルドゥスにそれらを非難するよう求めた。彼はそうしたが、キャンペーンが続いたため、ベルナルドゥスはフランドルからドイツへと旅をし、問題を自ら対処した。彼はマインツでラドゥルフを見つけ、彼を沈黙させ、自身の修道院に戻すことができた。

6.3. ヴェンド十字軍擁護

ベルナルドゥスは実際にはヴェンド十字軍を説教しなかったが、西スラヴ人を服従させるべきであるという書簡を書き、彼らが第2回十字軍の障害とならないようにと主張した。彼は「神の助けによって、彼らが改宗するか滅ぼされるまで」戦うべきであるとした。フランクフルトで発布された法令には、この書簡を広く布告し、大声で読み上げるべきであると記されており、これにより「この書簡は説教として機能した」とされる。

6.4. 十字軍扇動の影響と批判

ベルナルドゥスの晩年は、彼が説教した第2回十字軍の失敗と、その全責任が彼に押し付けられたことによって悲しみに包まれた。彼は教皇に謝罪文を送り、それは彼の著作『考察について』の第二部に挿入されている。そこで彼は、十字軍参加者たちの罪が彼らの不運と失敗の原因であると説明した。十字軍の壊滅的な敗北はベルナルドゥスに大きな衝撃を与え、彼は神がなぜこのような結末を許したのかと自問した。この失敗により、1148年には彼の影響力は著しく弱まっていた。

7. 晩年と死

ベルナルドゥスは、その晩年に差し迫る死を意識しながらも、思索と執筆に没頭した。彼の最期は、彼が自ら設立し、生涯を捧げたクレルヴォー修道院で訪れた。

7.1. 晩年と省察

同時代人たちの死は、ベルナルドゥス自身の死期が近づいていることの警告となった。最初に亡くなったのは1152年のシュジェールで、ベルナルドゥスはエウゲニウス3世に「万王の王の宮殿を飾る貴重な器があるとすれば、それは敬虔なシュジェールの魂です」と書き送った。コンラート3世とその息子アンリも同じ年に死去した。

十字軍の失敗はベルナルドゥスを深く悲しませたが、彼は自身が安全であると信じていた修道院に身を置き、その名を「教会博士」たらしめた著作の執筆に専念した。この時期に彼は『雅歌』に関する説教集を著している。十字軍の敗北により、ベルナルドゥスの影響力はかなり弱まっていたが、彼の明晰な頭脳は死の瞬間まで衰えることがなかった。これは彼の最後の著作である『考察について』が証明している。

7.2. 死と埋葬

ベルナルドゥスは1153年8月20日、修道生活40年、63歳で死去した。彼の遺体は自らが創設したクレルヴォー修道院に埋葬された。しかし、1792年のフランス革命政府による修道院の破壊後、彼の遺骸はトロワ大聖堂に移された。

8. 遺産と評価

ベルナルドゥスは、その思想、著作、そして活動を通じて、中世およびその後のキリスト教世界に計り知れない影響を残した。彼は聖人および教会博士として高く評価される一方で、彼の活動、特に十字軍扇動における役割については歴史的な再評価も行われている。

8.1. 中世および後代思想に与えた影響

ベルナルドゥスの神学とマリア論は、その後数世紀にわたって極めて重要な意味を持ち続けている。シトー会では、彼の著作が必読書とされている。彼はダンテ・アリギエーリの『神曲』において、天界を旅するダンテの最後の案内人を務めた。

ジャン・カルヴァンとマルティン・ルターは、信仰義認の教義を支持する際に、ベルナルドゥスを何度も引用した。カルヴァンはまた、転嫁された義、あるいは一般に転嫁された義と呼ばれる自身の教義を説明する際にも彼を引用している。ベルナルドゥスは中世神学に大きな転換、「根本的な方向転換」をもたらした。

8.2. 聖人および教会博士としての認定

ベルナルドゥスは「難しい聖人」と認められながらも、死後数世紀にわたって影響力を保ち、1830年には教会博士に任命された。1953年には、彼の没後800周年を記念して、教皇ピウス12世が彼に回勅『ドクトル・メリフルース』(Doctor Mellifluusラテン語)を捧げ、彼を「最後の教父」と称した。彼の祝日は8月20日である。彼はまた、聖人暦に記録された最初のシトー会修道士でもある。

8.3. 修道院設立とシトー会拡散

ベルナルドゥスは、ヨーロッパ各地に163もの修道院の設立に貢献した。シトー会は彼を最も偉大な初期シトー会士の一人として尊敬している。彼の生誕地であるフォンテーヌ=レ=ディジョンには、12世紀、17世紀、19世紀の建物からなるサン・ベルナルドゥス修道院教会が彼に捧げられている。数え切れないほどの教会や礼拝堂が聖ベルナルドゥスを守護聖人としている。

8.4. 批判と歴史的評価

ベルナルドゥスの晩年は、彼が説いた第2回十字軍の失敗によって悲しみに包まれ、その全責任が彼に転嫁された。彼は教皇に送った弁明書の中で、十字軍参加者たちの罪が彼らの不運と失敗の原因であると説明した。また、1148年のランス会議では、スコラ学者でポワチエ司教のジルベール・ド・ポルレの学説を攻撃したが、この頃には十字軍の失敗などによってベルナルドゥスの影響力はかなり弱まっていた。彼の「時代のキメラ」という自称は、その内面の葛藤と、活動家としての役割と瞑想家としての願望との間の矛盾を反映している。

9. 著作

ベルナルドゥスの主要な著作は、ジャン・ルクレルクが編集した現代の批判版『Sancti Bernardi operaラテン語』(1957年 - 1977年)にまとめられている。

9.1. 主要論文

- 『謙遜と高慢の段階』(De gradibus humilitatis et superbiaeラテン語)

- 『ギヨーム修道院長への弁明』(Apologia ad Guillelmum Sancti Theoderici Abbatemラテン語):シトー会をクリュニー修道院の主張から擁護するために書かれた。

- 『聖職者の回心について』(De conversione ad clericos sermo seu liberラテン語)

- 『恩寵と自由意志について』(De gratia et libero arbitrioラテン語)

- 『神を愛することについて』(De diligendo Deiラテン語)

- 『新しい騎士たちの賛美について』(Liber ad milites templi de laude novae militiaeラテン語)

- 『戒律と特免の書』(De praecepto et dispensatione libriラテン語)

- 『考察について』(De considerationeラテン語):教皇エウゲニウス3世に宛てられた。

- 『アイルランドの聖マラキの生涯』(Liber De vita et rebus gestis Sancti Malachiae Hiberniae Episcopiラテン語)

- 『司教の行動と職務について』(De moribus et officio episcoporumラテン語):サンス大司教アンリ・サングリエへの司教の職務に関する書簡。

9.2. 説教集

ベルナルドゥスの説教も数多く現存している。

- 最も有名なのは『雅歌』に関する説教集(Sermones super Cantica Canticorumラテン語)である。これらはクレルヴォーの修道士たちへの説教が起源であるとされるが、諸説ある。この説教集には、弟ジェラールの死を悼む自伝的な記述も含まれている。ベルナルドゥスの死後、イングランドのシトー会士ギルバート・オブ・ホイランドが、ベルナルドゥスの未完の86編の説教シリーズを継続した。

- 現存する125編の『年間説教集』(Sermones per annumラテン語)がある。

- その他に『様々な主題の説教集』(Sermones de diversisラテン語)がある。

9.3. 書簡

彼の書簡は547通が現存している。

9.4. 偽書および誤って帰属された作品

数多くの書簡、論文、その他の作品がベルナルドゥスに誤って帰属されてきた。これらには以下が含まれる。

- 『回廊の階梯』(L'échelle du cloîtreフランス語、1150年頃):偽ベルナルドゥス(ギーゴ1世の偽名)作。

- 『瞑想』(Meditatioラテン語):おそらく13世紀に書かれたもの。中世にはベルナルドゥスの名で広く流通し、中世後期で最も人気のある宗教作品の一つであった。そのテーマは、知恵の始まりとしての自己認識であり、「多くを知るが、自分自身を知らない者が多い」という言葉で始まる。

- 『内なる家の構築』(L'édification de la maison intérieureフランス語)

- 賛美歌『Jesu dulcis memoria』。

- 「地獄への道は善意で舗装されている」(L'enfer est plein de bonnes volontés ou désirsフランス語):この格言はフランソワ・ド・サレジオが1604年の書簡で引用しているが、ベルナルドゥスの著作にはこの proverbが直接的に見つかっていない。