1. 概要

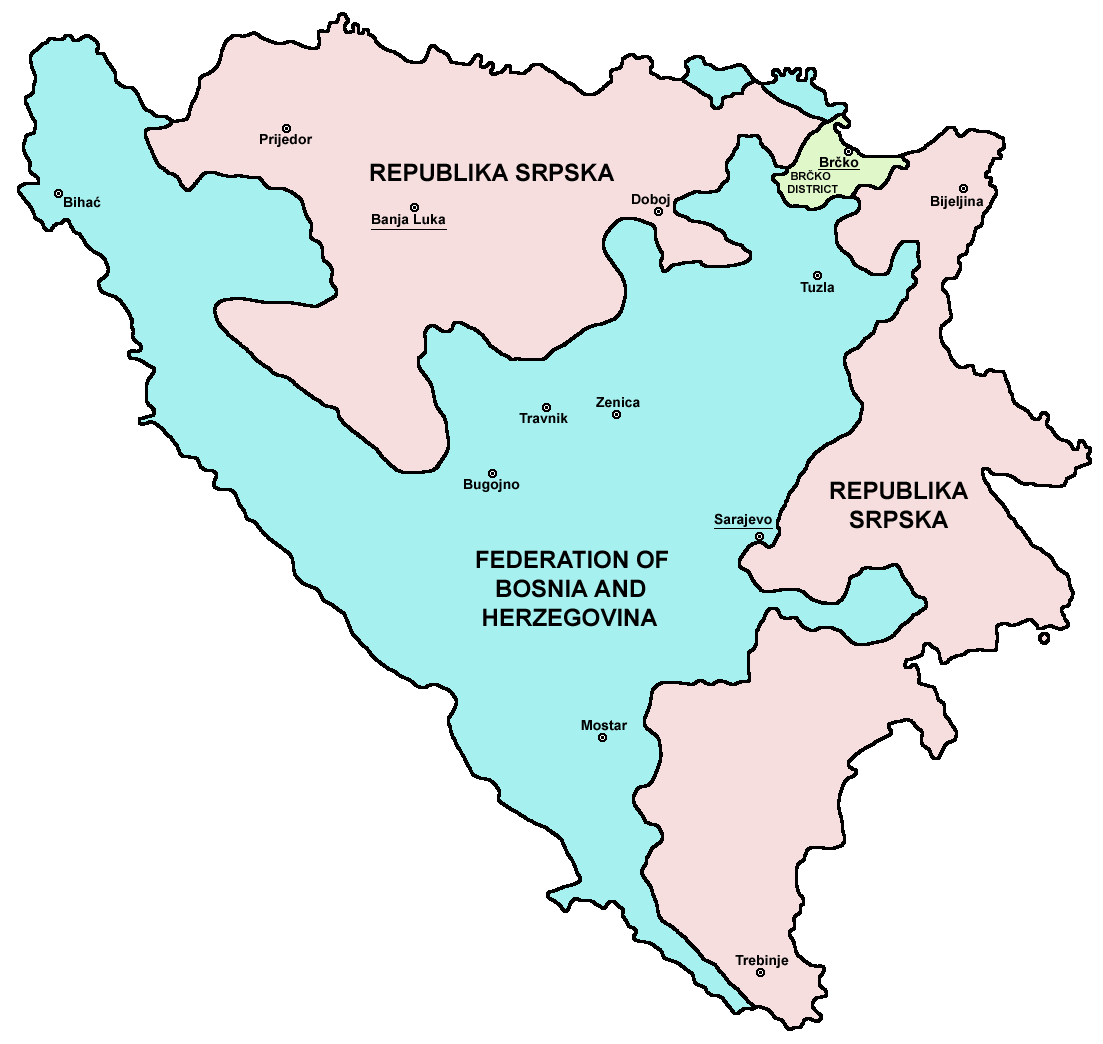

ボスニア・ヘルツェゴビナは、東南ヨーロッパのバルカン半島西部に位置する連邦共和制国家である。首都はサラエヴォ。オスマン帝国、オーストリア=ハンガリー帝国の支配、ユーゴスラビア構成国時代を経て、1990年代のユーゴスラビア紛争とそれに伴うボスニア・ヘルツェゴビナ紛争という深刻な民族対立と人道的危機を経験し独立した。デイトン合意に基づき、ボシュニャク人とクロアチア人主体のボスニア・ヘルツェゴビナ連邦、セルビア人主体のスルプスカ共和国という2つの構成体(エンティティ)と、双方の行政区であるブルチコ行政区から成る複雑な政治体制を持つ。この体制は、国内の民主主義の成熟、人権状況の改善、少数派の権利保障、経済再建、そして将来的な欧州連合(EU)および北大西洋条約機構(NATO)への加盟において、多くの課題に直面している。

2. 国名

ボスニア・ヘルツェゴビナの国名は、主要な二つの歴史的地域名「ボスニア」と「ヘルツェゴビナ」に由来する。正式名称は、ボスニア語およびクロアチア語では Bosna i Hercegovinaボスナ・イ・ヘルツェゴヴィナボスニア語、セルビア語では Босна и Херцеговинаボスナ・イ・ヘルツェゴヴィナセルビア語と表記される。略称はBiH(キリル文字では БиХベ-イ-ハsh)。

「ボスニア」の名称に関する最も古い言及の一つは、10世紀半ば(948年から952年の間)に東ローマ帝国皇帝コンスタンティヌス7世が著した政治地理書『デ・アドミニストランド・インペリオ』に見られる。この書物では、セルビア人が居住する「ボスナ」(Βοσώναボソナ現代ギリシア語)の「小さな土地」(χωρίονホリオン現代ギリシア語)として記述されている。この「ボスナ」という名は、ボスニアの中心部を流れるボスナ川に由来すると考えられている。言語学者のアントン・マイヤーによれば、「ボスナ」の名はイリュリア語の「Bass-an-asバッサナスインド・ヨーロッパ語族」に由来する可能性があり、これは「流れる水」を意味するインド・ヨーロッパ祖語の語根「*bʰegʷ-ベグインド・ヨーロッパ語族」から派生したとされる。中世イングランドの歴史家ウィリアム・ミラーによると、ボスニアのスラヴ人入植者はラテン語の呼称「Basanteバサンテラテン語」を彼ら自身の言葉に取り入れ、川をボスナ、自らを「ボシュニャニ人」(Bošnjaniボシュニャニボスニア語)と呼んだ。

「ヘルツェゴビナ」という名前は「ヘルツェグ(公)の土地」を意味し、「ヘルツェグ」はドイツ語で「公爵」を意味する「Herzogヘルツォークドイツ語」に由来する。これは15世紀のボスニアの有力者、スチェパン・ヴクチッチ・コサチャが1448年に「フムと沿岸のヘルツェグ」を称したことに始まる。フム(古くはザフムリェ)は、14世紀前半にボスニアのバンによって征服された中世初期の公国であった。オスマン帝国がこの地域を統治下に置くと、ヘルツェゴビナ・サンジャク(Hersek Sancağıヘルセク・サンジャウトルコ語)と呼ばれた。ここはボスニア・エヤレトに含まれていたが、1830年代に短命のヘルツェゴビナ・エヤレトが成立し、1850年代に再興された後、この行政地域は一般に「ボスニア・ヘルツェゴビナ」として知られるようになった。

1992年の独立宣言当初、国の公式名称は「ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国」であったが、1995年のデイトン合意とそれに伴う新憲法の制定後、公式名称は「ボスニア・ヘルツェゴビナ」に変更された。

3. 歴史

ボスニア・ヘルツェゴビナの地域は、古代からの人々の居住、ローマ帝国とスラヴ人の影響、中世の王国成立、オスマン帝国とオーストリア=ハンガリー帝国による長期支配、そして20世紀の二度の世界大戦とユーゴスラビア時代を経て、1990年代の悲劇的な紛争とその後の国家再建という複雑な歴史を辿ってきた。この過程は、多様な民族と文化が交錯し、時には深刻な対立と人権侵害を引き起こしつつも、民主主義と共存への努力が続けられてきた道のりである。

3.1. 古代と中世

ボスニア・ヘルツェゴビナの地には、少なくとも旧石器時代から人類が居住しており、最も古い洞窟壁画の一つがバダニ洞窟で発見されている。新石器時代には、ボスナ川沿いにブトミル文化やカカニ文化といった主要な文化が存在し、紀元前6230年頃から紀元前4900年頃に遡る。独自の文化と芸術様式を持つ民族集団であるイリュリア人の青銅器文化は、現在のスロベニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、セルビア、コソボ、モンテネグロ、アルバニアで組織化され始めた。

紀元前8世紀から、イリュリア人の部族は王国へと発展した。イリュリアで最初に記録された王国は、紀元前8世紀のエンケレ王国であった。紀元前337年のプレウリアス治下のアウタリアタエも王国と見なされている。アルディエイ王国(元々はネレトヴァ川流域の部族)は紀元前230年に始まり、紀元前167年に終焉した。最も著名なイリュリアの王国と王朝は、ダルダニ族のバルデュリスとアルディエイ族のアグロンであり、アグロンは最後にして最もよく知られたイリュリア王国を建国した。アグロンはアルディエイ族を支配し、その支配を他の部族にも拡大した。

紀元前7世紀からは青銅器に代わって鉄器が使われるようになり、その後は宝飾品や美術品のみが青銅で製作された。イリュリアの部族は、北方のハルシュタット文化の影響を受け、わずかに異なる地域的中心地を形成した。中央ボスニアの一部には、中央ボスニア文化群と最も一般的に関連付けられるダエシティタエス族が居住していた。鉄器時代のグラシナツ・マティ文化はアウタリアタエ族と関連付けられている。

彼らの生活において非常に重要な役割を果たしたのは死者の祭祀であり、それは丁寧な埋葬や埋葬儀式、そして埋葬地の豊かさに見られる。北部では火葬と浅い墓への埋葬の長い伝統があったが、南部では死者は大きな石や土の塚(地元では「グロミレ」と呼ばれる)に埋葬され、ヘルツェゴビナでは幅50 m以上、高さ5 m以上の巨大なものに達した。ヤポディ族は装飾を好み(黄色、青、または白のガラスペーストで作られた重く大きなネックレス、大きな青銅製のフィブラ、螺旋状のブレスレット、王冠、青銅箔の兜など)。

紀元前4世紀には、ケルト人の最初の侵入が記録されている。彼らは陶工の轆轤の技術、新しいタイプのフィブラ、異なる青銅と鉄のベルトをもたらした。彼らはギリシャへ向かう途中で通過しただけであり、ボスニア・ヘルツェゴビナにおける彼らの影響はごくわずかである。ケルト人の移住により、多くのイリュリア部族が以前の土地から追われたが、一部のケルト人とイリュリア人の部族は混血した。この時期の具体的な歴史的証拠は乏しいが、全体として、この地域には異なる言語を話す多くの異なる人々が住んでいたようである。

南部のネレトヴァ・デルタでは、イリュリアのダオルス族にヘレニズムの重要な影響が見られた。彼らの首都はストラツ近郊のオシャニチにあるダオルソンであった。紀元前4世紀のダオルソンは、ギリシャのミケーネの城壁と同じくらい大きな、高さ5 mの巨石の城壁に囲まれており、大きな台形の石ブロックで構成されていた。ダオルス人は独自の青銅貨と彫刻を製作した。

イリュリア人と古代ローマの間の紛争は紀元前229年に始まったが、ローマがこの地域を完全に併合したのは西暦9年のことであった。ローマの歴史家スエトニウスが記述しているように、まさに現在のボスニア・ヘルツェゴビナで、ローマはポエニ戦争以来の歴史上最も困難な戦いの一つを戦った。これは、Bellum Batonianumベッルム・バトニアヌムラテン語(バトの戦い)として知られるイリュリクムに対するローマの遠征であった。紛争はイリュリア人を徴兵しようとした試みの後に起こり、反乱は4年間(西暦6年~9年)続き、その後鎮圧された。ローマ時代には、ローマ帝国全土からのラテン語を話す入植者がイリュリア人の間に定住し、ローマ兵士はこの地域での退役を奨励された。

西暦337年から395年の間に帝国が分裂した後、ダルマチアとパンノニアは西ローマ帝国の一部となった。この地域は455年に東ゴート族によって征服された。その後、アラン人とフン族の間で支配者が変わった。6世紀までに、皇帝ユスティニアヌス1世はこの地域を東ローマ帝国のために再征服した。スラヴ人は6世紀から7世紀にかけてバルカン半島を席巻した。イリュリアの文化的特徴は、特定の慣習や伝統、地名などに見られるように、南スラヴ人に取り入れられた。

初期スラヴ人は6世紀から7世紀初頭(民族移動時代の最中)にボスニアを含む西バルカン半島を襲撃し、ビザンツ人には「スクラヴェニ」として知られる単一のスラヴ連合から引き出された小さな部族単位で構成されていた(一方、関連するアンテス人は大まかに言ってバルカン半島の東部を植民地化した)。「セルビア人」と「クロアチア人」という民族名で記録された部族は、7世紀の第2四半期に異なる人々の2度目の、後の移住として記述されており、特に多数であったかどうかは不明である。これらの初期の「セルビア人」および「クロアチア人」部族(その正確な正体は学術的議論の対象となっている)は、近隣地域のスラヴ人を支配するようになった。クロアチア人は「ほぼ現在のクロアチアに相当する地域、そしておそらくボスニア本土の大部分(ドリナ渓谷の東部地帯を除く)も含む地域」に定住し、一方セルビア人は「現在の南西セルビア(後にラシュカとして知られる)に相当し、徐々にドゥクリャとフムの領土へと支配を拡大した」。

ボスニアは、10世紀半ばにビザンツ皇帝コンスタンティノス・ポルフィロゲニトスの『デ・アドミニストランド・インペリオ』の中で、「セルビア人と彼らが現在住んでいる国について」と題された章の最後に、土地(ホリオン・ボソナ)として最初に言及されたと考えられている。これは学術的にいくつかの方法で解釈されており、特にセルビアの民族主義イデオローグによって、ボスニアが元々「セルビア人」の土地であったことを証明するために使用されてきた。他の学者は、この章にボスニアが含まれているのは、単に当時のセルビア大公チャスラヴ・クロニミロヴィチによるボスニアの一時的な支配の結果であると主張し、またポルフィロゲニトスがボスニアが「セルビア人の土地」であるとどこにも明示的に述べていないことを指摘している。実際、「ボソナ」(ボスニア)という言葉が現れる重要な文の翻訳自体が、さまざまな解釈の対象となっている。やがて、ボスニアは独自の支配者の下で一つの単位を形成し、その支配者は自らをボスニア人と称した。ボスニアは、他の領土とともに11世紀にドゥクリャの一部となったが、独自の貴族と制度を保持していた。

中世盛期には、政治状況によりこの地域はハンガリー王国と東ローマ帝国の間で争われた。12世紀初頭に両者の間で再び権力移行が起こった後、ボスニアは両者の支配から外れ、(地元のバンの支配下にある)ボスニアのバン国として出現した。名前が知られている最初のボスニアのバンはボリッチであった。2番目はクリンであり、その支配はボスニア教会(ローマ・カトリック教会によって異端と見なされた)をめぐる論争の始まりを示した。この問題に関する教会の政治を利用してボスニアに対する主権を取り戻そうとするハンガリーの試みに対し、クリンは地元の教会指導者の評議会を開き、異端を放棄し、1203年にカトリックを受け入れた。それにもかかわらず、ハンガリーの野心は1204年のクリンの死後も長く変わらず、1254年の侵攻失敗後にようやく衰えた。この間、住民は「ドブリ・ボシュニャニ」(善良なボスニア人)と呼ばれた。セルビア人やクロアチア人という名前は、周辺地域では時折現れたものの、ボスニア本土では使用されなかった。

それから14世紀初頭までのボスニアの歴史は、シュビッチ家とコトロマニッチ家の間の権力闘争によって特徴づけられた。この紛争は1322年に終わり、スティエパン2世コトロマニッチがバンとなった。1353年に彼が亡くなるまでに、彼は北部と西部の領土、そしてザクルミアとダルマチアの一部を併合することに成功した。彼の後を継いだのは野心的な甥トゥヴルトコ1世であり、彼は貴族との長期にわたる闘争と家族内の争いの後、1367年に国を完全に掌握した。1377年までに、ボスニアは、ボスニアの中心地であるヴィソコ近郊のミレでのトゥヴルトコの最初のボスニア王としての戴冠式により王国へと昇格した。

しかし、1391年に彼が亡くなると、ボスニアは長期の衰退期に入った。オスマン帝国はヨーロッパ征服を開始しており、15世紀前半を通じてバルカン半島に大きな脅威をもたらした。最終的に、数十年にわたる政治的・社会的不安定の後、ボスニア王国は1463年にオスマン帝国による征服後、消滅した。

中世ボスニアでは、少なくとも貴族の間では、セルビアと共同の国家を共有し、同じ民族グループに属しているという一般的な認識があった。この認識は、政治的・社会的発展の違いにより時間とともに薄れていったが、セルビア国家の一部であったヘルツェゴビナとボスニアの一部では維持された。

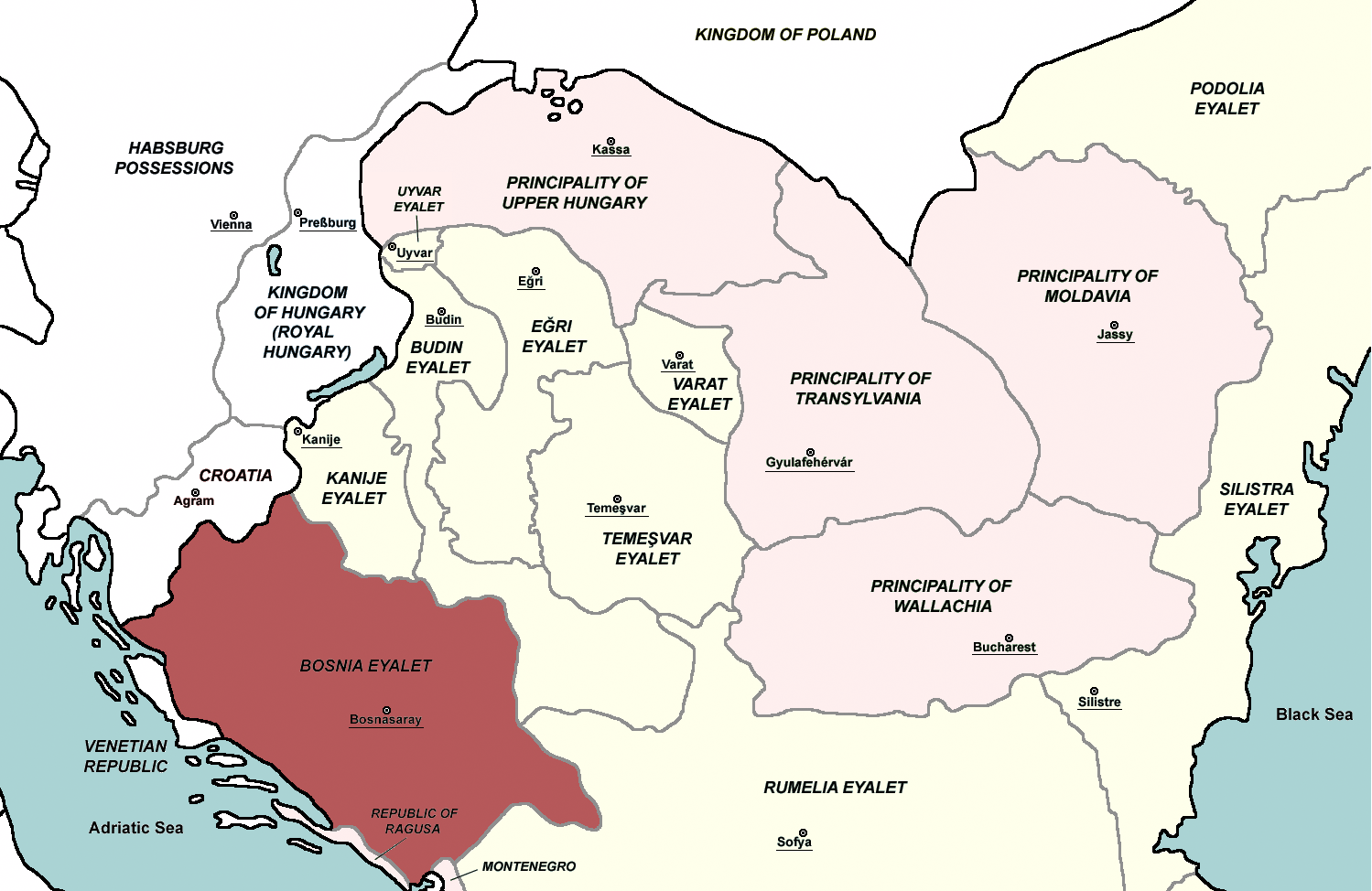

3.2. オスマン帝国時代

オスマン帝国によるボスニア征服は、この国の歴史における新時代を画し、政治的・文化的景観に劇的な変化をもたらした。オスマン帝国はボスニアを、その歴史的名称と領土保全を伴うオスマン帝国の不可欠な州として編入した。ボスニア内で、オスマン帝国は領土の社会政治行政に多くの重要な変更を導入した。これには、新しい土地所有制度、行政単位の再編、階級と宗教的所属による社会的分化の複雑なシステムが含まれていた。

オスマン占領後、ボスニアから着実に人々が流出し、オスマン帝国の記録にはボスニアの多数の放棄された村が言及されているが、留まった人々はやがてイスラム教徒になった。ボスニアの多くのカトリック教徒は、オスマン占領初期に近隣のカトリック教国へ逃れた。証拠によれば、15世紀から16世紀にかけてのオスマン帝国ボスニアにおける初期のイスラム教への改宗は、ボスニア外部からのイスラム教徒の大規模な入植ではなく、留まった地元民の間で行われた。ヘルツェゴビナでは、多くの正教徒もイスラム教を受け入れた。16世紀後半から17世紀初頭までに、イスラム教徒はボスニア・ヘルツェゴビナで絶対多数になったと考えられている。アルバニアのカトリック司祭ピェーター・マズレクは1624年に、ボスニア・ヘルツェゴビナにはイスラム教徒{{cvt|450000|}}人、カトリック教徒{{cvt|150000|}}人、正教徒{{cvt|75000|}}人がいると報告した。

オスマン帝国以前の時代には、ボスニア本土におけるセルビア正教会の活動は不足していた。ボスニアにおける正教徒の人口は、オスマン帝国の政策の直接的な結果として導入された。15世紀以降、セルビアや他の地域からの正教徒(正教徒のヴラフ人と非ヴラフ人の正教徒セルビア人)がボスニア・ヘルツェゴビナに移住した。オスマン帝国はカトリック教徒よりも正教徒を優遇し、多くの正教会がオスマン帝国によってボスニアに建設されることを許可された。かなりの数のヴラフ人もボスニアでイスラム化し、一部(主にクロアチア)はカトリック教徒になった。

4世紀にわたるオスマン支配は、ボスニアの人口構成にも劇的な影響を与えた。帝国の征服、ヨーロッパ列強との頻繁な戦争、強制的および経済的移住、そして疫病の結果、人口構成は何度も変化した。土着のスラヴ語を話すイスラム教徒コミュニティが出現し、強力なキリスト教教会組織の欠如と正教会とカトリック教会の継続的な対立のため、最終的に最大の民族宗教グループとなった一方、土着のボスニア教会は完全に消滅した(表向きにはその成員のイスラム教への改宗による)。オスマン帝国は彼らを「クリスティアンラル」と呼び、正教徒とカトリック教徒は「ゲビル」または「カーフィル」、つまり「不信者」と呼ばれた。ボスニアのフランシスコ会士(およびカトリック教徒全体)は、公式の帝国勅令によって、そしてオスマン法の完全な範囲内で保護されていた。しかし、実際には、これらはしばしば強力な地方エリートの恣意的な支配と行動に影響を与えるに過ぎなかった。

オスマン帝国がバルカン半島(ルメリア)での支配を続ける中、ボスニアは辺境州であることの圧力からいくらか解放され、全般的な福祉の時代を経験した。サラエヴォやモスタルなどの多くの都市が設立され、貿易と都市文化の地域中心地へと成長し、その後1648年にオスマン帝国の旅行家エヴリヤ・チェレビーが訪れた。これらの都市内では、様々なオスマン帝国のスルタンが、サラエヴォの最初の図書館、マドラサ、スーフィズム哲学の学校、時計塔(サハト・クラ)、スタリ・モストのような橋、皇帝のモスク、ガジ・フスレヴ=ベグ・モスクなど、多くのボスニア建築の作品の建設に資金を提供した。

さらに、この時期、何人かのボスニアのイスラム教徒がオスマン帝国の文化的・政治史において影響力のある役割を果たした。ボスニアの徴集兵は、モハーチの戦いやクルバヴァの戦いでオスマン軍の大部分を構成し、他の多くのボスニア人はオスマン軍の階級を駆け上がり、マトラクチュ・ナスフのような提督、イサ=ベグ・イサコヴィッチ、ガジ・フスレヴ=ベグ、テッリ・ハサン・パシャ、サリ・スレイマン・パシャのような将軍、フェルハド・パシャ・ソコロヴィッチやオスマン・グラダシュチェヴィッチのような行政官、そして影響力のあるソコルル・メフメト・パシャやダマト・イブラヒム・パシャのような大宰相など、帝国で最高の権力地位を占めた。一部のボスニア人は、スーフィズムの神秘家、ムハメド・ヘヴァイ・ウスクフィ・ボスネヴィ、アリ・ジャビッチのような学者、そしてトルコ語、アルバニア語、アラビア語、ペルシア語の詩人として現れた。

しかし、17世紀後半までに帝国の軍事的不幸が国に追いつき、1699年のカルロヴィッツ条約による大トルコ戦争の終結は、再びボスニアを帝国の最西端の州にした。18世紀は、さらなる軍事的失敗、ボスニア内での数多くの反乱、そして数回のペストの発生によって特徴づけられた。

オスマン国家を近代化しようとするオスマン政府の努力は、ボスニアでは不信感から敵意へと変わり、地元の貴族は提案されたタンジマート改革によって多くを失うことになった。これに、北東部での領土的・政治的譲歩に対する不満、そしてスメデレヴォ・サンジャクからボスニア・エヤレトに到着したスラヴ人イスラム教徒難民の窮状が相まって、フセイン・グラдаシュチェヴィッチによる部分的に不成功に終わった反乱へと発展した。彼は、オスマン帝国スルタンマフムト2世の権威主義的支配から自治的なボスニア・エヤレトを支持した。マフムト2世は、イェニチェリを迫害、処刑、廃止し、ルメリアにおける自治的なパシャの役割を縮小した。マフムト2世は大宰相をボスニア・エヤレト鎮圧に派遣したが、アリ・パシャ・リズヴァンベゴヴィッチの不本意な援助によってのみ成功した。関連する反乱は1850年までに鎮圧されたが、状況は悪化し続けた。

19世紀半ばまでにボスニアで新たなナショナリズム運動が現れた。19世紀初頭にセルビアがオスマン帝国から離脱した直後、セルビアとクロアチアのナショナリズムがボスニアで高まり、そのようなナショナリストたちはボスニアの領土に対する未回収地の主張を行った。この傾向は19世紀から20世紀にかけての残りの期間も増大し続けた。

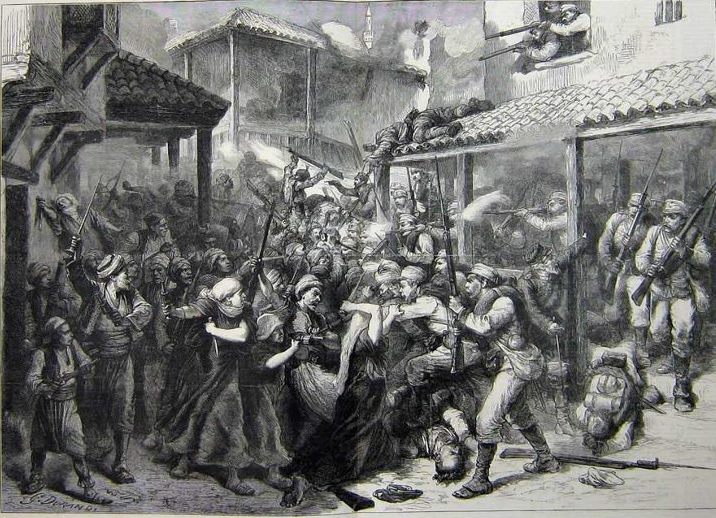

農業不安は最終的に1875年にヘルツェゴビナ反乱、広範な農民蜂起を引き起こした。紛争は急速に広がり、いくつかのバルカン諸国と大国を巻き込む状況となり、1878年のベルリン会議とベルリン条約につながった。

3.3. オーストリア=ハンガリー帝国時代

1878年のベルリン会議において、オーストリア=ハンガリー帝国の外務大臣アンドラーシ・ジュラはボスニア・ヘルツェゴビナの占領と行政権を獲得し、またノヴィ・パザル・サンジャクに守備隊を駐屯させる権利も得た。ノヴィ・パザル・サンジャクは、1908年にオーストリア=ハンガリー軍が撤退するまでオスマン帝国の行政下に置かれた。

オーストリア=ハンガリーの当局者はボスニア人とすぐに合意に達したが、緊張は残り、ボスニア人の大量移住が発生した。しかし、比較的安定した状態がすぐに達成され、オーストリア=ハンガリー当局は、ボスニア・ヘルツェゴビナを「模範的な」植民地にすることを意図した多くの社会的・行政的改革に着手することができた。

ハプスブルク君主国の支配は、ボスニアにおいていくつかの主要な関心事を持っていた。それは、ボスニアに対する以前のセルビア人とクロアチア人の主張に異議を唱え、ボスニア人またはボシュニャク人のアイデンティティの認識を奨励することによって、南スラヴ・ナショナリズムを払拭しようとした。ハプスブルク支配はまた、法律を成文化し、新しい政治制度を導入し、産業を設立・拡大することによって近代化を提供しようとした。

オーストリア=ハンガリーはボスニアの併合を計画し始めたが、国際的な紛争のため、この問題は1908年の併合危機まで解決されなかった。いくつかの外的問題がボスニアの地位とオーストリア=ハンガリーとの関係に影響を与えた。1903年にセルビアで血なまぐさいクーデターが発生し、ベオグラードに急進的な反オーストリア政府が樹立された。その後、1908年にオスマン帝国で反乱が起こり、イスタンブール政府がボスニア・ヘルツェゴビナの完全返還を求めるのではないかという懸念が高まった。これらの要因により、オーストリア=ハンガリー政府は、ボスニア問題の恒久的解決を遅かれ早かれ模索するようになった。

オスマン帝国の混乱に乗じて、オーストリア=ハンガリー外交はボスニア・ヘルツェゴビナの地位変更に対するロシアの暫定的な承認を得ようとし、1908年10月6日に併合宣言を発表した。オーストリア=ハンガリーの併合に対する国際的な反対にもかかわらず、ロシアとその衛星国セルビアは、1909年3月にオーストリア=ハンガリーによるボスニア・ヘルツェゴビナ併合を受け入れざるを得なかった。

1910年、ハプスブルク皇帝フランツ・ヨーゼフ1世はボスニアで最初の憲法を公布し、これにより以前の法律が緩和され、選挙が行われ、ボスニア議会が形成され、新しい政治生活が成長した。

1914年6月28日、革命運動青年ボスニアのボスニア・セルビア人メンバーであるガヴリロ・プリンツィプが、サラエヴォでオーストリア=ハンガリー帝位継承者フランツ・フェルディナント大公を暗殺した。この事件が第一次世界大戦の火種となった。戦争末期には、ボスニアのイスラム教徒は、オーストリア=ハンガリー陸軍のボスニア・ヘルツェゴビナ歩兵に勤務中に、ハプスブルク帝国における他のどの民族集団よりも一人当たりの死者数が多かった。それにもかかわらず、ボスニア・ヘルツェゴビナ全体としては、比較的無傷で紛争を切り抜けることができた。

オーストリア=ハンガリー当局は、帝国の反セルビア弾圧政策において議論の余地のある役割を持つ補助民兵組織、シュッツコルプスを設立した。シュッツコルプスは、主にボスニアのイスラム教徒人口から徴募され、反乱セルビア人(「チェトニック」と「コミタジ」)の追跡を任務とし、特に東ボスニアのセルビア人居住地域でのセルビア人迫害で知られるようになった。そこでは、1914年秋にイスラム教徒住民に対して攻撃を行ったセルビアのチェトニックに対する報復も一部行われた。オーストリア=ハンガリー当局の措置により、ボスニア・ヘルツェゴビナのセルビア系市民約5,500人が逮捕され、700人から2,200人が獄死し、460人が処刑された。約5,200のセルビア人家族がボスニア・ヘルツェゴビナから強制追放された。

3.4. ユーゴスラビア王国時代

第一次世界大戦後、ボスニア・ヘルツェゴビナは南スラヴのセルビア人・クロアチア人・スロベニア人王国(間もなくユーゴスラビアと改名)に加わった。この時期のボスニア・ヘルツェゴビナの政治生活は、財産再分配をめぐる社会的・経済的混乱と、他のユーゴスラビア地域の政党としばしば連合や同盟を変更するいくつかの政党の形成という、2つの主要な傾向によって特徴づけられた。

ユーゴスラビア国家の主要なイデオロギー的対立であるクロアチア地域主義とセルビア中央集権主義は、ボスニア・ヘルツェゴビナの主要な民族集団によって異なってアプローチされ、全体的な政治情勢に依存していた。新たに設立されたユーゴスラビア王国で導入された政治改革は、ボスニアのイスラム教徒にはほとんど利益をもたらさなかった。オーストリア=ハンガリーで行われた宗教的所属別の土地所有と人口に関する1910年の最終国勢調査によると、イスラム教徒は財産の91.1%、正教徒セルビア人は6.0%、クロアチア人カトリック教徒は2.6%、その他は0.3%を所有していた。改革後、ボスニアのイスラム教徒は合計117.53 万 haの農地と森林を奪われた。

国の初期の33の州への分割は、伝統的な地理的実体の存在を地図から消し去ったが、メフメド・スパホのようなボスニアの政治家の努力により、ボスニア・ヘルツェゴビナから切り分けられた6つの州がオスマン時代の6つのサンジャクに対応し、したがって国全体の伝統的な境界と一致することが保証された。

しかし、1929年のユーゴスラビア王国設立は、行政地域を県またはバノヴィナへと再編し、すべての歴史的・民族的境界線を意図的に回避し、ボスニアの実体の痕跡を一切排除した。ユーゴスラビア国家の構造をめぐるセルビア・クロアチア間の緊張は続き、ボスニアの分離分割という概念はほとんど、あるいはまったく考慮されなかった。

1939年にクロアチア自治州を創設したツヴェトコヴィッチ=マチェク協定は、本質的にクロアチアとセルビアによるボスニア・ヘルツェゴビナ分割を促した。しかし、アドルフ・ヒトラーのナチス・ドイツの脅威の高まりは、ユーゴスラビアの政治家たちの注意をそらすことを余儀なくされた。宥和政策の試み、三国同盟への署名、そしてクーデターが見られた期間の後、ユーゴスラビアは最終的に1941年4月6日にドイツによって侵攻された。

3.5. 第二次世界大戦 (1941年-45年)

ユーゴスラビア王国が第二次世界大戦でドイツ軍に征服されると、ボスニア・ヘルツェゴビナ全土は、ウスタシャ率いるナチスの傀儡政権であるクロアチア独立国(NDH)に割譲された。NDHの指導者たちは、セルビア人、ユダヤ人、ロマ人、さらには反体制派のクロアチア人、そして後にはヨシップ・ブロズ・チトーのパルチザンを絶滅させる作戦に着手し、多くの絶滅収容所を設置した。政権は田舎の村々でセルビア人を組織的かつ残虐に虐殺し、さまざまな道具を使用した。暴力の規模は、ボスニア・ヘルツェゴビナに住むセルビア人の約6人に1人が虐殺の犠牲者となり、事実上すべてのセルビア人が戦争で家族を失い、そのほとんどがウスタシャによるものであったことを意味した。この経験は、クロアチアとボスニア・ヘルツェゴビナのセルビア人の集合的記憶に深い影響を与えた。ボスニア・ヘルツェゴビナ領内で戦争中に殺害されたボスニア人口の16.9%にあたる約20万9千人のセルビア人がいたと推定されている。

ウスタシャはカトリックとイスラム教を国教として認めたが、セルビア人のアイデンティティの象徴としての東方正教会を最大の敵と見なした。クロアチア人がウスタシャを構成する最大の民族集団であったが、NDHの副大統領でありユーゴスラビア・ムスリム組織の指導者であったジャフェル・クレノヴィッチはイスラム教徒であり、イスラム教徒はウスタシャの軍事・文民当局のほぼ12%を占めていた。

多くのセルビア人自身が武器を取り、ユーゴスラビア王国内に民族的に均質な「大セルビア」国家を設立することを目的としたセルビア民族主義運動であるチェトニックに参加した。チェトニックは、民族的なイスラム教徒とクロアチア人に対するジェノサイド作戦を追求し、また多くの共産主義セルビア人や他の共産主義同調者を迫害し、ボスニア、ヘルツェゴビナ、サンジャクのイスラム教徒人口を主要な標的とした。捕らえられたイスラム教徒の村人はチェトニックによって組織的に虐殺された。戦争中にボスニア・ヘルツェゴビナで死亡した{{cvt|75000|}}人のイスラム教徒のうち、約{{cvt|30000|}}人(主に民間人)がチェトニックによって殺害された。クロアチア人に対する虐殺は規模は小さいものの、行動は同様であった。1941年4月から1945年5月の間に、6万4千人から7万9千人のボスニア・クロアチア人が殺害された。このうち約1万8千人がチェトニックによって殺害された。

一部のイスラム教徒はナチスの武装SS部隊に勤務した。これらの部隊は、ボスニア北西部と東部、特にヴラセニツァでのセルビア人虐殺の責任を負っていた。1941年10月12日、108人の著名なサラエヴォのイスラム教徒グループがサラエヴォ・ムスリム決議に署名し、ウスタシャによって組織されたセルビア人迫害を非難し、そのような迫害に参加したイスラム教徒とイスラム教徒全体を区別し、セルビア人によるイスラム教徒迫害に関する情報を提示し、そのアイデンティティに関わらず、国のすべての市民の安全を要求した。

1941年から、ヨシップ・ブロズ・チトーの指導の下、ユーゴスラビアの共産主義者たちは、枢軸国とチェトニックの両勢力と戦う独自の多民族抵抗グループ、パルチザンを組織した。1943年11月29日、チトーを首班とするユーゴスラビア人民解放反ファシスト会議(AVNOJ)がヤイツェで設立会議を開き、そこでボスニア・ヘルツェゴビナはハプスブルク時代の国境内でユーゴスラビア連邦内の共和国として再建された。ユーゴスラビアにおける第二次世界大戦の全期間を通じて、すべてのボスニア・パルチザンの64.1%がセルビア人、23%がイスラム教徒、8.8%がクロアチア人であった。

軍事的成功は最終的に連合国にパルチザンを支援するよう促し、マクリーン作戦の成功につながったが、チトーは彼らの援助の申し出を断り、代わりに自身の軍隊に頼った。ユーゴスラビアの反ファシスト運動によるナチスとその地元の支持者に対するすべての主要な軍事攻勢はボスニア・ヘルツェゴビナで行われ、その人々は戦いの矢面に立たされた。第二次世界大戦でボスニア・ヘルツェゴビナでは{{cvt|300000|}}人以上、つまり人口の10%以上が死亡した。戦争の終わりに、1946年の憲法を持つユーゴスラビア社会主義連邦共和国の設立により、ボスニア・ヘルツェゴビナは正式に新国家の6つの構成共和国の1つとなった。

3.6. ユーゴスラビア社会主義連邦共和国時代 (1945年-1992年)

ユーゴスラビア連邦内での地理的中心地としての位置づけから、戦後のボスニアは軍事防衛産業の発展拠点として選ばれた。これはボスニアにおける兵器と軍人の大規模な集中に貢献し、1990年代のユーゴスラビア崩壊に続く戦争における重要な要因となった。しかし、ユーゴスラビア内でのボスニアの存在は、大部分において比較的平和で非常に繁栄しており、高い雇用率、強力な産業および輸出志向経済、優れた教育制度、そしてボスニア・ヘルツェゴビナのすべての市民に対する社会的・医療的保障があった。いくつかの国際企業がボスニアで事業を展開していた。フォルクスワーゲンはTAS(サラエヴォの自動車工場、1972年から)、コカ・コーラ(1975年から)、SKFスウェーデン(1967年から)、マールボロ(サラエヴォのたばこ工場)、そしてホリデイ・インホテルなどである。サラエヴォは1984年冬季オリンピックの開催地であった。

1950年代から1960年代にかけて、ボスニアはユーゴスラビアの政治的僻地であった。1970年代には、一部は非同盟運動におけるチトーの指導力とユーゴスラビアの外交団で働くボスニア人によって後押しされ、強力なボスニアの政治エリートが出現した。社会主義体制の中で働きながら、ジェマル・ビイェディッチ、ブランコ・ミクリッチ、ハムディヤ・ポズデラツのような政治家は、ボスニア・ヘルツェゴビナの主権を強化し保護した。彼らの努力は、1980年のチトーの死後の激動期に重要であることが証明され、今日ではボスニア独立への初期のステップのいくつかと考えられている。しかし、共和国は当時のますますナショナリズム的な風潮から逃れることはできなかった。共産主義の崩壊とユーゴスラビアの崩壊の開始とともに、寛容の教義はその効力を失い始め、社会におけるナショナリズム的要素がその影響力を広める機会を生み出した。

3.7. ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争 (1992年-1995年)

1990年11月18日、多党制議会選挙がボスニア・ヘルツェゴビナ全土で行われた。11月25日に第2回投票が行われ、共産党政権が3つの民族基盤政党の連合に取って代わられる国民議会が成立した。スロベニアとクロアチアがユーゴスラビアからの独立を宣言した後、ユーゴスラビアに留まるか(セルビア人が圧倒的に支持)、独立を求めるか(ムスリムとクロアチア人が圧倒的に支持)という問題について、ボスニア・ヘルツェゴビナの住民の間で大きな亀裂が生じた。

主にセルビア民主党員で構成されるセルビア人議員は、サラエヴォの中央議会を放棄し、1991年10月24日にボスニア・ヘルツェゴビナ・セルビア人民議会を結成し、1990年の選挙後に統治した3民族連合の終焉を告げた。この議会は、1992年1月9日にボスニア・ヘルツェゴビナ領土の一部にボスニア・ヘルツェゴビナ・セルビア共和国を設立した。1992年8月にスルプスカ共和国と改名された。1991年11月18日、クロアチア共和国の与党であるクロアチア民主同盟(HDZ)のボスニア・ヘルツェゴビナ支部は、クロアチア防衛評議会(HVO)を軍事部門とするヘルツェグ=ボスナ・クロアチア人共同体の存在をボスニア・ヘルツェゴビナ領土の別個の部分に宣言した。これはボスニア・ヘルツェゴビナ政府によって承認されず、違法と宣言された。

1991年10月15日のボスニア・ヘルツェゴビナの主権宣言に続き、1992年2月29日と3月1日に独立住民投票が行われたが、セルビア人の大多数がボイコットした。独立住民投票の投票率は63.4%で、99.7%の有権者が独立に投票した。ボスニア・ヘルツェゴビナは1992年3月3日に独立を宣言し、翌月の4月6日に国際的な承認を受けた。ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国は1992年5月22日に国際連合の加盟国として承認された。セルビアの指導者スロボダン・ミロシェヴィッチとクロアチアの指導者フラニョ・トゥジマンは、大セルビアと大クロアチアを設立することを目的として、1991年3月にボスニア・ヘルツェゴビナ分割に合意したと考えられている。

ボスニア・ヘルツェゴビナの独立宣言後、ボスニア・セルビア人武装勢力が国内各地で動員された。政府軍は装備が貧弱で、戦争の準備ができていなかった。ボスニア・ヘルツェゴビナの国際的承認は、ユーゴスラビア人民軍(JNA)に共和国領土からの撤退を求める外交的圧力を高め、彼らは1992年6月に公式に撤退した。JNAのボスニア・セルビア人メンバーは単に記章を変更し、スルプスカ共和国軍(VRS)を結成し、戦闘を続けた。ボスニアのJNA備蓄品から武装・装備され、セルビアからの志願兵やさまざまな準軍事組織によって支援され、ユーゴスラビア連邦共和国から広範な人道的、兵站的、財政的支援を受けて、1992年のスルプスカ共和国の攻勢は国の大部分をその支配下に置くことに成功した。ボスニア・セルビア人の進撃には、VRS支配地域からのボシュニャク人とボスニア・クロアチア人の民族浄化が伴った。数十の強制収容所が設置され、そこでは収容者がレイプを含む暴力や虐待にさらされた。民族浄化は、1995年7月の8,000人以上のボシュニャク人男性と少年に対するスレブレニツァの虐殺で頂点に達し、これは旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷(ICTY)によってジェノサイドと判断された。ボシュニャク人とボスニア・クロアチア人の部隊も、規模は小さいものの、異なる民族グループの民間人に対して戦争犯罪を犯した。ボシュニャク人とクロアチア人の残虐行為のほとんどは、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦軍(ARBiH)とHVOを戦わせたボスニア戦争の副次的紛争であるクロアチア・ボスニア戦争中に行われた。ボスニア・クロアチア紛争は1994年3月にワシントン合意の署名により終結し、HVO支配地域とボスニア・ヘルツェゴビナ共和国軍(ARBiH)支配地域を統合した共同のボシュニャク・クロアチアボスニア・ヘルツェゴビナ連邦の創設につながった。

3.8. 紛争終結後と近年の動向

2014年2月4日、国の2つの構成体の1つであるボスニア・ヘルツェゴビナ連邦政府に対する抗議行動が、アラブの春から名付けられたボスニアの春として、北部の町トゥズラで始まった。民営化されて倒産したいくつかの工場の労働者が、雇用、未払い給与、年金に関する行動を要求して集まった。すぐに抗議行動は連邦の他の地域にも広がり、サラエヴォ、ゼニツァ、モスタル、ビハチ、ブルチコ、トゥズラなど、20近くの町で暴力的な衝突が報告された。ボスニアの報道機関は、サラエヴォ、北部の都市トゥズラ、南部のモスタル、中央ボスニアのゼニツァでの暴力の勃発を含め、抗議行動中に数十人の警察官を含む数百人が負傷したと報じた。スルプスカ共和国では同程度の騒乱や活動は起こらなかったが、バニャ・ルカ市では数百人が独自の政府に対する抗議行動を支持して集まった。

この抗議行動は、1995年のボスニア戦争終結以来、国内で高い失業率と20年にわたる政治的停滞に対する国民の怒りが最も大規模に噴出した出来事であった。ボスニア・ヘルツェゴビナ上級代表のクリスティアン・シュミットによる2021年後半の報告によると、ボスニア・ヘルツェゴビナは政治的・民族的緊張が激化しており、国が分裂し、再び戦争に逆戻りする可能性がある。欧州連合は、これが地域におけるさらなるバルカン化につながることを懸念している。

2022年12月15日、ボスニア・ヘルツェゴビナは欧州理事会の決定を受けて、加盟候補国として欧州連合に承認された。

4. 地理

ボスニア・ヘルツェゴビナは西バルカン半島に位置し、北と西をクロアチア(国境長932 km)、東をセルビア(国境長302 km)、南東をモンテネグロ(国境長225 km)と接している。ネウムの町を囲む約20 kmの海岸線を持つ。緯度は北緯42度から北緯46度、経度は東経15度から東経20度の間に位置する。

国名は、二つの地域とされるボスニアとヘルツェゴビナに由来するが、その境界は一度も明確に定義されていない。歴史的に、ボスニアの公式名称には、オーストリア=ハンガリーによる占領まで、その多くの地域名は含まれていなかった。

国土の大部分は山岳地帯であり、中央ディナル・アルプス山脈を包含している。北東部はパンノニア平原に達し、南部はアドリア海に面している。ディナル・アルプス山脈は一般に南東から北西方向に走り、南に向かって標高が高くなる。国内最高地点は、モンテネグロとの国境にあるマグリッチ山の山頂で、標高2386 mである。その他の主要な山には、ヴォルヤク山、ゼレンゴラ山、レリヤ山、レブルシュニク山、オリェン山、コザラ山、グルメチュ山、チュヴルスニツァ山、プレニ山、ヴラン山、ヴラニツァ山、ヴェレジュ山、ヴラシッチ山、ツィンツァル山、ロマニヤ山、ヤホリナ山、ビイェラシュニツァ山、トレスカヴィツァ山、トレベヴィッチ山などがある。ボスニアのディナル山脈の地質構成は、主に石灰岩(中生代の石灰岩を含む)であり、一部地域、特に中央ボスニアと北部ボスニアには、鉄、石炭、亜鉛、マンガン、ボーキサイト、鉛、塩の鉱床が存在する。

全体として、ボスニア・ヘルツェゴビナのほぼ50%が森林に覆われている。ほとんどの森林地域はボスニアの中央部、東部、西部にある。ヘルツェゴビナはより乾燥した地中海性気候で、カルスト地形が優勢である。北部ボスニア(ポサヴィナ)は、サヴァ川沿いに非常に肥沃な農地を含み、対応する地域は集中的に耕作されている。この農地は、隣接するクロアチアとセルビアに広がるパンノニア平原の一部である。この国は、ヘルツェゴビナ=ネレトヴァ県ネウムの町周辺に、わずか20 kmの海岸線しか持たない。都市はクロアチアの半島に囲まれているが、国際法により、ボスニア・ヘルツェゴビナは外海への通行権を有する。

サラエヴォは首都であり、最大の都市である。その他の主要都市には、ボサンスカ・クライナとして知られる北西部地域のバニャ・ルカとプリイェドル、北東部のトゥズラ、ビイェリナ、ドボイ、ブルチコ、国の中央部のゼニツァ、そしてヘルツェゴビナ南部地域の最大の都市であるモスタルがある。

ボスニア・ヘルツェゴビナには7つの主要河川がある。

- サヴァ川は国内最大の河川であり、クロアチアとの北の自然国境を形成している。国土の76%をドナウ川に排出し、その後黒海へと注ぐ。ボスニア・ヘルツェゴビナはドナウ川保護国際委員会(ICPDR)のメンバーである。

- ウナ川、サナ川、ヴルバス川はサヴァ川の右支流である。これらはボサンスカ・クライナの北西地域にある。

- ボスナ川はこの国の名前の由来であり、完全に国内に含まれる最長の川である。サラエヴォ近郊の源流から北のサヴァ川まで、中央ボスニアを貫流している。

- ドリナ川はボスニア東部を流れ、大部分がセルビアとの自然国境を形成している。

- ネレトヴァ川はヘルツェゴビナの主要河川であり、南に流れアドリア海に注ぐ唯一の主要河川である。

この2つの画像の後には、テキストを挿入して視覚的な流れを分ける必要があります。

4.1. 地形と気候

国土の大部分は山がちで、中央ディナル・アルプス山脈を包含している。北東部はパンノニア平原に達し、南部はアドリア海に面している。ディナル・アルプス山脈は一般的に南東から北西の方向に走り、南に向かって標高が高くなる。国内最高地点は、モンテネグロとの国境にあるマグリッチ山の山頂(標高2386 m)である。ヘルツェゴビナは主に山岳地帯である。ボスニアは夏は暑く、冬は寒く雪が多い穏やかな大陸性気候である。ヘルツェゴビナは地中海性気候である。

4.2. 生物多様性

植物地理区的には、ボスニア・ヘルツェゴビナはボレアル王国に属し、シルカンボレアル地域のイリュリア州と地中海地域のアドリア海州の間で共有されている。世界自然保護基金(WWF)によると、ボスニア・ヘルツェゴビナの領土は、バルカン混合林、ディナル山脈混合林、パンノニア混合林、イリュリア落葉樹林の4つの生態域に細分化できる。この国は2018年の森林景観健全度指数の平均スコアが5.99/10で、172か国中89位であった。2020年現在、ボスニア・ヘルツェゴビナの森林被覆率は総陸地面積の約43%、面積にして218.79 万 haであり、1990年の221.00 万 haから減少している。2015年時点で、森林面積の74%が公有、26%が私有と報告されている。

4.3. 主要な河川

ボスニア・ヘルツェゴビナには7つの主要な河川がある。

- サヴァ川は国内最大の河川であり、クロアチアとの北の自然国境を形成している。国土の76%の水をドナウ川に排出し、その後黒海へと流れる。ボスニア・ヘルツェゴビナはドナウ川保護国際委員会(ICPDR)のメンバーである。

- ウナ川、サナ川、ヴルバス川はサヴァ川の右支流であり、ボサンスカ・クライナの北西地域に位置する。

- ボスナ川はこの国の名前の由来であり、完全に国内を流れる最長の川である。サラエヴォ近郊の源流から北のサヴァ川まで、中央ボスニアを貫流している。

- ドリナ川はボスニア東部を流れ、大部分がセルビアとの自然国境を形成している。

- ネレトヴァ川はヘルツェゴビナの主要河川であり、南に流れアドリア海に注ぐ唯一の主要河川である。

5. 政治

ボスニア・ヘルツェゴビナの政治体制、行政区画、国際的監視と国内の課題、そして対外関係は、その複雑な歴史と民族構成を反映している。

5.1. 統治機構

ボスニア・ヘルツェゴビナの政治体制は、デイトン合意によって規定された複雑な構造を持つ。国家の最高指導機関はボスニア・ヘルツェゴビナの大統領評議会であり、ボシュニャク人、セルビア人、クロアチア人の3つの主要民族からそれぞれ1名ずつ、直接選挙で選出された代表者で構成される。議長職は8ヶ月ごとに輪番制で交代する。行政権はボスニア・ヘルツェゴビナ閣僚評議会が担い、議長は大統領評議会によって指名され、議会下院の承認を得て任命される。立法府であるボスニア・ヘルツェゴビナ議会は二院制で、上院にあたる民族院(定数15)と下院にあたる代議院(定数42)から構成される。選挙制度は比例代表制を基本としつつ、各民族および構成体の代表性が確保されるよう配慮されているが、この複雑な権力分有構造が、時に政治的停滞や民主主義の発展の障害となることも指摘されている。ボスニア・ヘルツェゴビナ憲法裁判所が最終的な憲法判断機関としての役割を果たす。

デイトン合意の結果、文民による和平履行は和平履行評議会(PIC)によって選出されたボスニア・ヘルツェゴビナ上級代表によって監督されている。上級代表は国内最高の政治的権威である。上級代表は、選出されたおよび選出されていない公務員の罷免を含む多くの行政権および立法権を有している。ボスニアの政治に対する上級代表の広範な権限と本質的な拒否権のため、その地位は総督の地位にも例えられてきた。このような国際的な監視と内政介入は、民主主義の発展と国民の自己決定権の観点から批判的に検討される必要がある。

政治は議会制代表民主制の枠組みの中で行われ、行政府の権限はボスニア・ヘルツェゴビナ閣僚評議会によって行使される。立法権は閣僚評議会とボスニア・ヘルツェゴビナ議会の両方に与えられている。議会議員は比例代表制(PR)に従って選出される。

ボスニア・ヘルツェゴビナは自由民主主義国家である。デイトン合意に基づき、いくつかの政治構造レベルが存在する。これらのうち最も重要なのは、国をボスニア・ヘルツェゴビナ連邦とスルプスカ共和国の2つの構成体に分割することである。ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦はボスニア・ヘルツェゴビナの総面積の51%を占め、スルプスカ共和国は49%を占める。これらの構成体は、当時の2つの交戦勢力が保有していた領土に大きく基づいており、ボスニア・ヘルツェゴビナの民族構成の大きな変化のため、1995年のデイトン合意によって正式に設立された。国家レベルでは、排他的または共同の権限は限られた範囲しか存在せず、権限の大部分は構成体に帰属する。スマントラ・ボースはボスニア・ヘルツェゴビナを協調的連合と表現している。

国の北部にあるブルチコ行政区は、2000年に両構成体の土地から創設された。公式には両構成体に属するが、どちらにも統治されておらず、地方分権的な地方自治制度の下で機能している。選挙目的のため、ブルチコ行政区の有権者は連邦またはスルプスカ共和国の選挙に参加することを選択できる。ブルチコ行政区は、多民族の人口と国家平均を大幅に上回る繁栄レベルを維持していることで賞賛されている。

ボスニア・ヘルツェゴビナの政治的細分の第3レベルは、県に現れている。これらはボスニア・ヘルツェゴビナ連邦構成体に固有のものであり、10の県から成る。各県は県政府を持ち、連邦全体の法律の下にある。一部の県は民族的に混在しており、すべての構成員の平等を確保するための特別法がある。

ボスニア・ヘルツェゴビナにおける第4レベルの政治区分は基礎自治体である。ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦は79の基礎自治体に、スルプスカ共和国は64の基礎自治体に分かれている。基礎自治体も独自の地方政府を持ち、通常、その領域内で最も重要な都市または場所に基づいている。そのため、多くの基礎自治体は現在の境界線で長い伝統と歴史を持っている。しかし、他のものは、伝統的な基礎自治体が構成体間境界線によって分割された後、最近の戦争の後にのみ作成された。ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦の各県はいくつかの基礎自治体で構成されており、それらは地方コミュニティに分かれている。

構成体、県、基礎自治体のほかに、ボスニア・ヘルツェゴビナには4つの「公式」都市がある。これらは、バニャ・ルカ、モスタル、サラエヴォ、東サラエヴォである。バニャ・ルカ市とモスタル市の領土と政府は同名の基礎自治体に対応し、サラエヴォ市と東サラエヴォ市は公式にいくつかの基礎自治体で構成されている。都市は独自の市政府を持ち、その権力は基礎自治体と県(またはスルプスカ共和国の場合は構成体)の中間にある。

最近では、構成体から国家への管轄権の一部移管の過程で、いくつかの中央機関(国防省、保安省、国家裁判所、間接税務局など)が設立された。ボスニア・ヘルツェゴビナ政府の代表は、国の3つの主要なグループを代表するエリートによって行われ、それぞれが保証された権力の分け前を持っている。

ボスニア・ヘルツェゴビナ大統領評議会議長は、3人のメンバー(ボシュニャク人、セルビア人、クロアチア人)の間でローテーションし、各メンバーは4年間の任期中に8ヶ月間議長を務める。大統領評議会の3人のメンバーは国民によって直接選出され、連邦の有権者はボシュニャク人とクロアチア人を、スルプスカ共和国の有権者はセルビア人を選出する。

ボスニア・ヘルツェゴビナ閣僚評議会議長は、大統領評議会によって指名され、議会の代議院によって承認される。閣僚評議会議長はその後、外務大臣、外国貿易大臣などを適宜任命する責任を負う。

議会はボスニア・ヘルツェゴビナの立法機関である。それは2つの議院で構成されている:民族院と代議院である。民族院は、構成体の議会によって選出された15人の代表者で構成され、そのうち3分の2は連邦(ボシュニャク人5人、クロアチア人5人)から、3分の1はスルプスカ共和国(セルビア人5人)から選出される。代議院は、比例代表制の一形態の下で国民によって選出された42人の議員で構成され、3分の2は連邦から、3分の1はスルプスカ共和国から選出される。

ボスニア・ヘルツェゴビナ憲法裁判所は、法的事項に関する最高かつ最終的な仲裁者である。9人の裁判官で構成され、そのうち4人は連邦代議院によって、2人はスルプスカ共和国国民議会によって、3人は欧州人権裁判所長官が大統領評議会と協議した上で選出され、ボスニア市民であってはならない。

しかし、国内最高の政治的権威はボスニア・ヘルツェゴビナ上級代表であり、国内の国際文民プレゼンスの最高行政官であり、欧州連合によって選出される。1995年以来、上級代表は選出された議会を迂回することができ、1997年以来、選出された公務員を解任することができている。上級代表によって選択された方法は非民主的であると批判されてきた。国際監督は、国が政治的かつ民主的に安定し、自立していると見なされたときに終了することになっている。

ボスニア・ヘルツェゴビナにおける汚職は深刻な問題である。

5.2. 行政区画

ボスニア・ヘルツェゴビナは、大きく分けて2つの主要な構成体(エンティティ)と1つの行政区から成る。

1. ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦(Federacija Bosne i Hercegovine, FBiH):主にボシュニャク人とクロアチア人が居住する地域で、国土の約51%を占める。この連邦はさらに10の県(カントン)に分かれている。各県は独自の政府と議会を持つ。

- ウナ=サナ県

- ポサヴィナ県

- トゥズラ県

- ゼニツァ=ドボイ県

- ボスニア・ポドリニェ県

- 中央ボスニア県

- ヘルツェゴビナ・ネレトヴァ県

- 西ヘルツェゴビナ県

- サラエヴォ県

- 第十県

2. スルプスカ共和国(Republika Srpska, RS):主にセルビア人が居住する地域で、国土の約49%を占める。スルプスカ共和国は県(カントン)を持たず、直接基礎自治体(オプシュティナ)に分かれる。

3. ブルチコ行政区(Brčko Distrikt):国の北東部に位置し、どちらの構成体にも属さず、中央政府の直接管理下に置かれる特別な自治的地位を持つ。憲法上は両構成体に属するとされるが、実際には独自の地方政府によって運営され、事実上の「第3の構成体」として機能している。

これらの構成体と行政区の下には、最小の地方自治単位である基礎自治体(オプシュティナ)が存在する。ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦には79、スルプスカ共和国には64の基礎自治体がある。また、バニャ・ルカ、モスタル、サラエヴォ、東サラエヴォの4都市は「公式市」としての地位を持つ。

5.3. 国際的監視と国内の課題

デイトン合意に基づき、ボスニア・ヘルツェゴビナの和平履行はボスニア・ヘルツェゴビナ上級代表事務所(OHR)を通じて国際社会によって監督されている。上級代表は、和平履行評議会(PIC)によって任命され、デイトン合意の履行を妨げる国内法や公務員の決定を無効化したり、公務員を罷免したりする強力な権限(通称「ボン・パワーズ」)を持つ。この強大な権限は、国の安定と改革推進に貢献してきた一方で、ボスニア・ヘルツェゴビナの民主的プロセスや主権に対する過度の介入であるとの批判も存在する。人権擁護の観点からも、OHRの決定が国内の司法プロセスや市民の権利に与える影響については慎重な評価が求められる。

国内の主要な改革課題としては、国家統合の深化、司法改革の推進、汚職対策の強化、そして紛争によって傷ついた民族間の信頼醸成と人権状況の改善が挙げられる。特に、複雑な政治構造に起因する行政の非効率性や、民族主義に基づく政治勢力間の対立が、これらの改革を遅らせる要因となっている。少数派の権利保障や、戦争犯罪の責任追及、帰還民の権利保護なども、民主主義の定着と社会正義の実現に向けた重要な課題である。

5.4. 対外関係

ボスニア・ヘルツェゴビナは1992年5月22日に国際連合に加盟した。紛争終結後、周辺のクロアチア、セルビア、モンテネグロとの関係は、デイトン合意の枠組みの下で概ね安定的に推移している。国家の最重要外交目標の一つは「欧州大西洋機構への統合」であり、欧州連合(EU)および北大西洋条約機構(NATO)への加盟を目指している。国際社会との協調を重視し、特に和平履行や国内改革において主要国や国際機関からの支援を受けている。2000年12月にはユーゴスラビア連邦共和国(当時)と正式な外交関係を樹立した。グローバル・ピース・インデックス(2024年)では、世界で61番目に平和な国と評価されている。

5.4.1. 欧州連合(EU)とNATOとの関係

ボスニア・ヘルツェゴビナにとって、欧州連合(EU)への加盟は最優先の外交政策目標の一つである。2007年に安定化・連合プロセス(SAP)を開始し、EU加盟に向けた国内改革を進めてきた。警察改革や公共放送法の採択などの進展を受け、EUは2005年11月に安定化・連合協定締結交渉の開始を承認した。2016年2月にはEUへの正式な加盟申請を行い、2022年12月に加盟候補国としての地位を承認された。加盟交渉の開始は、さらなる改革の進展が条件となっている。

北大西洋条約機構(NATO)との関係も重視しており、2010年4月には加盟に向けた最終段階である加盟行動計画(MAP)の適用を受けた。NATO加盟は、地域の安全保障環境の安定化に貢献すると期待されているが、国内の政治勢力間で見解の相違も見られる。2018年12月、NATOはボスニアの加盟行動計画を承認した。

5.5. 軍事

コンバインド・リゾルブ XV演習 |  TH-1H ヒューイ 主力輸送ヘリコプター |

ボスニア・ヘルツェゴビナ軍(OSBiH)は、2005年にボスニア・ヘルツェゴビナ連邦軍とスルプスカ共和国軍が統合され、単一の組織として設立された。国防省は2004年に設置された。

ボスニア軍は、ボスニア・ヘルツェゴビナ陸軍と空軍・防空軍から構成される。地上軍の兵力は現役7,200名、予備役5,000名である。装備はアメリカ製、ユーゴスラビア製、ソビエト連邦製、ヨーロッパ製の兵器、車両、軍事装備が混在している。空軍・防空軍は兵力1,500名、約62機の航空機を保有する。防空部隊はMANPADS、地対空ミサイル(SAM)砲台、対空機関砲、レーダーを運用している。陸軍は最近、アフガニスタンの国際治安支援部隊(ISAF)に派遣されたボスニア兵士が使用する、改良されたMARPAT迷彩服を採用した。現在、陸軍部隊が適切な弾薬を装備できるよう、国内生産プログラムが進行中である。

2007年以降、国防省は陸軍初の国際支援任務に着手し、アフガニスタン、イラク、コンゴ民主共和国におけるISAF平和ミッションに軍を派遣した。5名の将校が士官・顧問としてコンゴ民主共和国で勤務した。45名の兵士が主に基地警備や医療助手としてアフガニスタンで勤務した。85名のボスニア兵士がイラクで基地警備に従事し、時にはそこで歩兵パトロールも実施した。派遣された3つのグループはすべて、それぞれの国際部隊およびボスニア・ヘルツェゴビナ国防省から賞賛されている。国際支援活動は現在も継続中である。

ボスニア・ヘルツェゴビナ空軍および防空軍は、2006年にボスニア・ヘルツェゴビナ連邦軍とスルプスカ共和国空軍の部隊が統合されて編成された。空軍は近年、航空機修理のための資金追加や地上軍および国民との協力改善により進歩が見られる。国防省はヘリコプターや戦闘機を含む新型航空機の取得を追求している。

6. 経済

ボスニア・ヘルツェゴビナ経済は、紛争による甚大な被害からの復興と、旧ユーゴスラビア時代の計画経済から市場経済への移行という二重の課題に直面している。高い失業率、貿易赤字、そして複雑な政治体制に起因する構造的な問題が経済発展の足かせとなっている一方で、近年は観光業の成長や外国直接投資の増加といった明るい兆しも見られる。労働者の権利保護や環境問題への対応、持続可能な開発への取り組みは、今後の重要な課題である。

6.1. 経済概況と課題

ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争中、経済は2000.00 億 EUR(2022年のインフレ調整後で約3263.80 億 EUR)の物的損害を被った。ボスニア・ヘルツェゴビナは、戦争で荒廃した国を再建し、かつての混合経済に移行的な自由市場改革を導入するという二重の問題に直面している。前時代の遺産の一つは強力な産業である。旧共和国大統領ジェマル・ビイェディッチとユーゴスラビア大統領ヨシップ・ブロズ・チトーの下で、金属産業が共和国で奨励され、ユーゴスラビアの工場の大部分が発展した。SRボスニア・ヘルツェゴビナは、1970年代と1980年代に非常に強力な産業輸出志向経済を持ち、数百万米ドル相当の大規模な輸出を行っていた。

ボスニアの歴史の大部分において、農業は私有農場で行われてきた。生鮮食品は伝統的に共和国から輸出されてきた。

1990年代の戦争は、ボスニア経済に劇的な変化をもたらした。GDPは60%減少し、物的インフラの破壊は経済を壊滅させた。生産能力の多くが回復していないため、ボスニア経済は依然としてかなりの困難に直面している。数値によると、GDPと一人当たり所得は2003年から2004年にかけて10%増加した。これとボスニアの国家債務の縮小は負の傾向であり、高い失業率38.7%と大きな貿易赤字は依然として懸念材料である。

国の通貨は(ユーロにペッグされた)兌換マルク(KM)であり、通貨委員会によって管理されている。年間インフレ率は、2004年に1.9%と、地域の他の国々と比較して最も低い。国際債務は51.00 億 USDであった(2014年12月31日現在)。ボスニア・ヘルツェゴビナ中央銀行およびボスニア・ヘルツェゴビナ統計局によると、実質GDP成長率は2004年に5%であった。

ボスニア・ヘルツェゴビナは過去数年間で前向きな進展を示しており、所得平等ランキングで193か国中14位から最下位の所得平等ランクへとその地位を決定的に移した。

ユーロスタットのデータによると、ボスニア・ヘルツェゴビナの一人当たりPPS GDPは2010年にEU平均の29%であった。

国際通貨基金(IMF)は、スタンドバイ取極によって提供される5.00 億 USDのボスニアへの融資を発表した。これは2012年9月に承認される予定であった。

サラエヴォのアメリカ大使館は、経済、政治、市場分析を用いてボスニア・ヘルツェゴビナの商業および経済環境を包括的に考察する年次報告書であるカントリー・コマーシャル・ガイドを作成している。

一部の推定によると、非公式経済はGDPの25.5%を占める。

2017年、輸出は前年比17%増の56.50 億 EURに達した。2017年の外国貿易総額は149.70 億 EURに達し、前年比14%増加した。商品の輸入は12%増加し、93.20 億 EURに達した。輸出による輸入のカバー率は前年比3%増加し、現在は61%である。2017年、ボスニア・ヘルツェゴビナは主にカーシート、電力、加工木材、アルミニウム、家具を輸出した。同年、主に原油、自動車、モーターオイル、石炭、練炭を輸入した。

2017年の失業率は20.5%であったが、ウィーン国際経済研究所は今後数年間で失業率が低下すると予測している。2018年には失業率は19.4%となり、2019年にはさらに18.8%に低下するはずである。2020年には失業率は18.3%に低下するはずである。

2017年12月31日、ボスニア・ヘルツェゴビナ閣僚評議会はボスニア・ヘルツェゴビナの公的債務に関する報告書を発表し、公的債務は2016年12月31日と比較して3.90 億 EUR、つまり6%以上削減されたと述べた。2017年末までに、公的債務は59.20 億 EURであり、これはGDPの35.6%に相当した。

2017年12月31日現在、国内には32,292社の登録企業があり、同年に合計335.72 億 EURの収益を上げた。

2017年、同国は3.97 億 EURの海外直接投資を受け入れ、これはGDPの2.5%に相当する。

2017年、ボスニア・ヘルツェゴビナは、住民数に対する外国投資によって創出された新規雇用数で世界第3位にランクされた。

2018年、ボスニア・ヘルツェゴビナは60.70 億 EUR(119億KM)相当の商品を輸出し、これは2017年の同期間より7.43%多く、輸入は98.30 億 EUR(192億7000万KM)に達し、これは5.47%多かった。

2018年上半期に国内で販売された新築マンションの平均価格は、1平方メートルあたり886.31 EUR(1,639KM)である。これは前年比3.5%の増加を示している。

2018年6月30日、ボスニア・ヘルツェゴビナの公的債務は約60.40 億 EURに達し、そのうち対外債務は70.56%、内国債務は総公的債務の29.4%であった。国内総生産に占める公的債務の割合は34.92%である。

2018年上半期7ヶ月間で、811,660人の観光客が同国を訪れ、2017年上半期7ヶ月間と比較して12.2%増加した。2018年上半期11ヶ月間で、1,378,542人の観光客がボスニア・ヘルツェゴビナを訪れ、12.6%増加し、ホテル宿泊数は2,871,004泊で、前年比13.8%増加した。また、観光客の71.8%が外国からであった。2019年上半期7ヶ月間で、906,788人の観光客が同国を訪れ、前年比11.7%増加した。

2018年、ボスニア・ヘルツェゴビナにおけるM&Aの総額は4.05 億 EURに達した。

2018年、ボスニア・ヘルツェゴビナ統計局が実施した調査によると、ボスニア・ヘルツェゴビナの企業の99.5%が事業でコンピューターを使用し、99.3%がインターネットに接続していた。

2018年、ボスニア・ヘルツェゴビナは4.01 億 EUR(7億8340万KM)の外国直接投資を受け入れ、これはGDPの2.3%に相当した。

2018年、ボスニア・ヘルツェゴビナ中央銀行は430.63 万 EUR(8,430,875KM)の利益を上げた。

世界銀行は、2019年の経済成長率を3.4%と予測した。

ボスニア・ヘルツェゴビナは、2019年の経済自由度指数で83位にランクされた。ボスニア・ヘルツェゴビナの総合評価は61.9である。この順位は2018年の91位と比較していくらか進歩したことを示している。この結果は地域レベルを下回っているが、依然として世界平均を上回っており、ボスニア・ヘルツェゴビナは「適度に自由な」国となっている。

2019年1月31日、ボスニアの銀行の預金総額は112.00 億 EUR(219億KM)であり、これは名目GDPの61.15%に相当する。

2019年第2四半期にボスニア・ヘルツェゴビナで販売された新築マンションの平均価格は、1平方メートルあたり821.47 EUR(1,606KM)であった。

2019年上半期6ヶ月間の輸出額は29.80 億 EUR(58億2900万KM)で、2018年同期比0.1%減少し、輸入額は50.00 億 EUR(97億7900万KM)で、前年同期比4.5%増加した。

2019年上半期6ヶ月間の外国直接投資額は3.32 億 EUR(6億5010万KM)であった。

ボスニア・ヘルツェゴビナは2024年の世界イノベーション指数で80位にランクされた。

2023年11月30日現在、ボスニア・ヘルツェゴビナには130万台の登録自動車がある。

高い失業率は依然として深刻な問題であり、特に若年層の雇用機会の不足は社会不安の一因となっている。労働者の権利に関しては、労働組合の活動は存在するものの、その影響力は限定的であり、非正規雇用の拡大や低賃金労働の問題も指摘されている。環境問題については、紛争後の復興過程で急速な開発が進んだことによる自然破壊や、旧式の工業施設からの汚染などが懸念されている。持続可能な開発目標(SDGs)への取り組みは緒に就いたばかりであり、経済成長と環境保全、社会的公正の両立が求められている。

6.2. 主要産業

ボスニア・ヘルツェゴビナの主要産業は、歴史的に金属加工、鉱業、林業、農業、そして近年成長著しい観光業である。旧ユーゴスラビア時代には、軍需産業を含む金属加工業が国の経済を支える重要な柱であり、現在もアルミニウムや鉄鋼製品などが主要な輸出品となっている。鉱物資源としては、石炭、鉄鉱石、ボーキサイト、鉛、亜鉛などが採掘されている。国土の約半分を占める森林資源を活かした林業および木材加工業も盛んである。農業は、穀物、果物、野菜などが栽培されているが、小規模経営が多く、生産性は必ずしも高くない。エネルギー産業では、水力発電が主要な電力源であり、余剰電力は輸出もされている。サービス業の中では、観光業の成長が目覚ましく、歴史的都市や自然景観が多くの観光客を惹きつけている。

6.3. 観光

この2つの画像の後には、テキストを挿入して視覚的な流れを分ける必要があります。

世界観光機関の予測によると、ボスニア・ヘルツェゴビナは1995年から2020年の間に世界で3番目に高い観光成長率を記録した。

2017年には、1,307,319人の観光客がボスニア・ヘルツェゴビナを訪れ、前年比13.7%増となり、ホテル宿泊数は2,677,125泊で、前年比12.3%増となった。観光客の71.5%が外国人であった。

2018年には、1,883,772人の観光客がボスニア・ヘルツェゴビナを訪れ、前年比44.1%増となり、ホテル宿泊数は3,843,484泊で、前年比43.5%増となった。また、観光客の71.2%が外国人であった。

2006年、ロンリープラネットが世界のベストシティを選出した際、首都であり1984年冬季オリンピックの開催地であるサラエヴォを43位にランク付けした。サラエヴォの観光は主に歴史的、宗教的、文化的側面に焦点を当てている。2010年、ロンリープラネットの「ベスト・イン・トラベル」は、その年に訪れるべきトップ10都市の1つとしてサラエヴォをノミネートした。サラエヴォはまた、2012年に旅行ブログFoxnomadの「訪れるべきベストシティ」コンペティションで優勝し、世界中の100以上の都市を打ち破った。

メジュゴリエは世界中のカトリック教徒にとって最も人気のある巡礼地の一つとなり、ヨーロッパで3番目に重要な宗教的場所へと変わり、毎年100万人以上が訪れている。1981年に聖母マリアが出現したとされる報告が始まって以来、推定3000万人の巡礼者がメジュゴリエを訪れたとされている。2019年以降、メジュゴリエへの巡礼はバチカンによって公式に認可され、組織されている。

ボスニアはまた、ますます人気のあるスキーとエコツーリズムの目的地となっている。ビイェラシュニツァ山、ヤホリナ山、イグマン山といった冬季オリンピック開催地となった山々は、ボスニア・ヘルツェゴビナで最も訪問者の多いスキーリゾートである。ボスニア・ヘルツェゴビナは、アルプス南部の最後の未開拓の自然地域の一つであり続け、広大な手つかずの自然が冒険家や自然愛好家を惹きつけている。ナショナルジオグラフィックは、2012年の最高のマウンテンバイクアドベンチャーの目的地としてボスニア・ヘルツェゴビナを挙げた。中央ボスニア・ディナル・アルプスは、地中海性気候と高山気候の両方を含むため、ハイカーや登山家に好まれている。ホワイトウォーターラフティングは、ボスニア・ヘルツェゴビナで国民的娯楽のようなものになっている。国内でホワイトウォーターラフティングに利用される主要な河川には、ヴルバス川、タラ川、ドリナ川、ネレトヴァ川、ウナ川がある。最も著名な川はヴルバス川とタラ川であり、両川は2009年の世界ラフティング選手権の開催地となった。タラ川がホワイトウォーターラフティングで非常に人気がある理由は、ヨーロッパで最も深い河川渓谷であるタラ川渓谷があるためである。

最近では、ハフィントン・ポストがボスニア・ヘルツェゴビナを「2013年の世界で9番目に偉大な冒険」と名付け、「ヨーロッパで最もきれいな水と空気、最も手つかずの森林、そして最も多くの野生生物を誇る。それを体験する最良の方法は、バルカン半島が提供する最高のものを巡る3つの川の旅である」と付け加えた。

6.4. 社会基盤

ボスニア・ヘルツェゴビナの社会基盤は、紛争による破壊からの復興が進められているものの、依然として多くの課題を抱えている。特に交通網の整備、エネルギー供給の安定化、情報通信技術の普及が経済発展と国民生活向上の鍵となる。

6.4.1. 交通

ボスニア・ヘルツェゴビナの主要な交通網は、道路、鉄道、航空、そして限定的ながら水運から構成される。道路網は国内の主要都市を結んでいるが、山岳地帯が多いため、高速道路の整備は一部区間に限られている。国道や地方道の改良と拡張が経済発展と地域間連結の鍵とされている。

鉄道は、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦鉄道(ŽFBiH)とスルプスカ共和国鉄道(ŽRS)によって運営されており、旅客輸送および貨物輸送を担っている。主要路線はサラエヴォ、バニャ・ルカ、モスタルなどの都市を結んでいるが、インフラの老朽化や近代化の遅れが課題である。

航空輸送の玄関口はサラエヴォ国際空港(ブトミル空港とも呼ばれる)であり、サラエヴォ市南西のブトミル郊外に位置する。その他、バニャ・ルカ、トゥズラ、モスタルにも国際空港がある。

水運は、主に北部のサヴァ川で行われており、ブルチコが主要な河川港となっている。ネウムにはアドリア海に面した短い海岸線があるが、大規模な港湾施設はない。

6.4.2. 通信

ボスニアの通信市場は2006年1月に完全に自由化された。3つの固定電話事業者は、主にそれぞれの営業地域でサービスを提供しているが、国内通話および国際通話の全国的なライセンスを保有している。携帯電話サービスも利用可能であり、高速のEDGE、3G、4Gサービスが含まれる。

オスロボジェニェ(解放)は1943年に創刊され、国内で最も長く継続して発行されている新聞の一つである。その他にも、1995年創刊のDnevni avaz(デイリー・ボイス)やJutarnje Novine(モーニング・ニュース)など、サラエヴォで発行されている多くの全国紙がある。地方の定期刊行物には、クロアチア語の新聞Hrvatska riječやボスニア語の雑誌Start、週刊新聞のSlobodna Bosna(自由ボスニア)やBH Dani(BHデイズ)などがある。月刊誌Novi Plamenは最も左翼的な出版物であった。国際ニュース局アルジャジーラは、サラエヴォを拠点とするバルカン地域向けの姉妹チャンネルアルジャジーラ・バルカンを維持している。2014年以降、N1プラットフォームはCNNインターナショナルの系列局として放送しており、サラエヴォ、ザグレブ、ベオグラードに事務所を構えている。

2021年現在、ボスニア・ヘルツェゴビナは地域の報道の自由度でクロアチアに次いで2番目に高く、国際的には58位にランクされている。

2021年12月現在、国内のインターネット利用者は3,374,094人で、総人口の95.55%を占める。情報通信技術(ICT)産業の発展は、経済成長の新たな原動力として期待されているが、地方と都市部との間のデジタル格差の解消が課題である。

7. 社会

ボスニア・ヘルツェゴビナの社会は、紛争の影響から依然として立ち直りつつある段階にあり、民族間の共存と和解、経済格差の是正、教育・医療水準の向上が重要な課題となっている。人口動態の変化、特に若年層の国外流出も社会の持続可能性に影響を与えている。

7.1. 人口動態

1991年の国勢調査によると、ボスニア・ヘルツェゴビナの人口は4,369,319人であったが、1996年の世界銀行グループの国勢調査では3,764,425人に減少した。1990年代のユーゴスラビア紛争中の大規模な人口移動が、国内の人口動態の変化を引き起こした。1991年から2013年の間、政治的な意見の相違により国勢調査の実施は不可能であった。国勢調査は2011年に計画され、その後2012年に計画されたが、2013年10月まで延期された。2013年の国勢調査では、総人口3,531,159人が確認され、1991年から約20%減少した。2013年の国勢調査の数値には、非永住のボスニア居住者が含まれており、このためスルプスカ共和国当局およびセルビア人政治家によって異議が唱えられている(下記の民族の項を参照)。

年齢構成は、紛争の影響と出生率の低下により高齢化が進んでいる傾向が見られる。都市化率は比較的高いが、紛争後の経済困難により、若年層を中心に国外への人口流出も続いている。

7.2. 民族

| 民族 | 割合 (%) |

|---|---|

| ボシュニャク人 | 50.1 |

| セルビア人 | 30.8 |

| クロアチア人 | 15.4 |

| その他 | 2.7 |

| 無回答 | 0.8 |

| 回答なし | 0.2 |

ボスニア・ヘルツェゴビナには、3つの主要な「構成民族」が存在する。すなわち、ボシュニャク人、セルビア人、クロアチア人であり、その他にユダヤ人やロマなどの少数派グループがいる。ボスニア・ヘルツェゴビナ統計局が発表した2013年の国勢調査データによると、ボシュニャク人が人口の50.1%、セルビア人が30.8%、クロアチア人が15.5%、その他が2.7%を占め、残りの回答者は民族を申告しないか回答しなかった。国勢調査の結果は、スルプスカ共和国統計局およびボスニア・セルビア人政治家によって異議が唱えられている。国勢調査に関する論争は、スルプスカ共和国当局が反対する非永住ボスニア居住者を数値に含めることに関するものである。欧州連合の統計局であるユーロスタットは、2016年5月に、ボスニア統計局が使用した国勢調査の方法論は国際的な勧告に沿っていると結論付けた。

紛争後の民族間関係は依然として複雑であり、政治や社会の多くの側面で民族的アイデンティティが重要な要素となっている。少数派の権利保障や、異なる民族間の社会統合、相互理解の促進は、国の安定と民主主義の発展にとって不可欠な課題である。特に、ロマやユダヤ人などの少数民族は、教育、雇用、政治参加において構造的な差別に直面していることが人権団体から指摘されており、これらの問題の解決が求められている。

7.3. 言語

ボスニアの憲法は公用語を特定していない。しかし、学者ヒラリー・フティットとマイケル・ケリーは、デイトン合意が「ボスニア語、クロアチア語、英語、セルビア語で行われた」と述べていることに注目し、これを国家レベルでの「3つの公用語の事実上の承認」と表現している。ボスニア語、セルビア語、クロアチア語の平等な地位は、2000年に憲法裁判所によって確認された。同裁判所は、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦およびスルプスカ共和国憲法の言語に関する規定が、ボスニア語とクロアチア語(連邦の場合)およびセルビア語(スルプスカ共和国の場合)のみを構成体レベルの公用語として認めているため、国家憲法と両立しないと判断した。その結果、構成体憲法の文言が変更され、3つの言語すべてが両構成体で公用語となった。3つの標準語は完全に相互に理解可能であり、この用語は国内で正式に認識されていないものの、総称してセルビア・クロアチア語という名称で知られている。3つの言語のいずれかを使用することは、民族的アイデンティティのマーカーとなっている。マイケル・ケリーとキャサリン・ベイカーは、「今日のボスニア国家の3つの公用語は...相互理解可能性の実用主義よりも国民的アイデンティティの象徴的表明を表している」と主張している。

1992年の欧州地方言語・少数言語憲章(ECRML)によると、ボスニア・ヘルツェゴビナは以下の少数言語を承認している:アルバニア語、モンテネグロ語、チェコ語、イタリア語、ハンガリー語、マケドニア語、ドイツ語、ポーランド語、ロマ語、ルーマニア語、ルシン語、スロバキア語、スロベニア語、トルコ語、ウクライナ語、およびユダヤ語(イディッシュ語およびラディーノ語)。ボスニア・ヘルツェゴビナのドイツ系少数民族は、主にハプスブルク君主国がオスマン帝国からバルカン半島を領有した後、この地域に定住したドナウ・シュヴァーベン人の残党である。2つの世界大戦後の追放と(強制的)同化により、ボスニア・ヘルツェゴビナのドイツ系民族の数は大幅に減少した。

2013年の国勢調査では、人口の52.86%が母語をボスニア語、30.76%がセルビア語、14.6%がクロアチア語、1.57%がその他の言語と考えており、0.21%が無回答であった。

7.4. 宗教

| 宗教 | パーセント |

|---|---|

| イスラム教 | 50.7 |

| 正教会 | 30.7 |

| カトリック | 15.2 |

| その他 | 1.2 |

| 無神論者 | 0.7 |

| 不可知論者 | 0.3 |

| 無回答 | 0.9 |

| 回答なし | 0.2 |

ボスニア・ヘルツェゴビナは宗教的に多様な国である。2013年の国勢調査によると、イスラム教徒が人口の50.7%を占め、正教会のキリスト教徒が30.7%、カトリックのキリスト教徒が15.2%、その他が1.2%、無神論者または不可知論者が1.1%で、残りは申告しないか質問に答えなかった。2012年の調査では、ボスニアのイスラム教徒の54%が無宗派であり、38%がスンニ派を信仰していた。

メジュゴリエでは聖母の出現があったと主張されているが、バチカンはこれを公認しておらず、メジュゴリエの教会もカトリック教会に属するものではない。宗教は、民族的アイデンティティと密接に関連しており、社会生活や文化において重要な役割を果たしている。紛争後の社会において、宗教間の対話と寛容の促進は、平和構築と国民和解のための重要な要素である。

7.5. 主要都市

ボスニア・ヘルツェゴビナの首都はサラエヴォであり、政治、経済、文化の中心地である。サラエヴォ都市圏には約{{cvt|550000|}}人が居住している。その他の主要都市としては、スルプスカ共和国の事実上の首都であるバニャ・ルカ、工業都市のトゥズラとゼニツァ、ヘルツェゴビナ地方の中心都市であるモスタルなどがある。これらの都市は、それぞれ独自の歴史的背景と文化的特徴を持ち、多様な民族が共存している。

以下は人口の多い主要な自治体である(2013年国勢調査)。

- サラエヴォ (ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦): 275,524人

- バニャ・ルカ (スルプスカ共和国): 185,042人

- トゥズラ (ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦): 110,979人

- ゼニツァ (ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦): 110,663人

- ビイェリナ (スルプスカ共和国): 107,715人

- モスタル (ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦): 105,797人

7.6. 教育

ボスニア・ヘルツェゴビナにおける高等教育は長く豊かな伝統を持つ。最初の特注の高等教育機関は、1531年にガジ・フスレヴ=ベグによって設立されたスーフィズム哲学の学校であった。その後、数多くの他の宗教学校が続いた。1887年、オーストリア=ハンガリー帝国の下で、シャリーア法学校が5年間のプログラムを開始した。1940年代には、サラエヴォ大学が市初の世俗的高等教育機関となった。1950年代には、学士号取得後の大学院の学位が取得可能になった。戦争中に深刻な被害を受けたが、最近40以上の他の大学との提携により再建された。その他にも、ジェマル・ビイェディッチ・モスタル大学、バニャ・ルカ大学、モスタル大学、東サラエヴォ大学、トゥズラ大学、ボスニア・ヘルツェゴビナ・アメリカン大学、そして地域で最も権威ある創造芸術アカデミーの一つとして高く評価されているボスニア・ヘルツェゴビナ科学芸術アカデミーなど、さまざまな高等教育機関がある。

また、ボスニア・ヘルツェゴビナには、いくつかの私立および国際的な高等教育機関があり、その中には以下のものがある。

- サラエヴォ科学技術大学

- サラエヴォ国際大学

- ボスニア・ヘルツェゴビナ・アメリカン大学

- サラエヴォ経営大学院

- 国際バーチ大学

- ユナイテッド・ワールド・カレッジ・モスタル校

初等教育は9年間続く。中等教育は一般および技術中等学校(通常はギムナジウム)によって提供され、通常4年間続く。すべての中等教育の形態には、職業訓練の要素が含まれている。一般中等学校を卒業した生徒はマトゥーラを取得し、管轄機関または機関によって定められた資格試験に合格することで、任意の高等教育機関またはアカデミーに入学できる。技術科目を卒業した学生はディプロマを取得する。

教育制度は、民族ごとに分断された学校運営(いわゆる「二つの学校、一つの屋根の下」システム)など、紛争後の社会統合を妨げる課題を抱えている。教育内容における歴史認識の相違や、少数派言語による教育機会の不足も問題点として指摘されており、すべての子どもたちに対する質の高い、包摂的な教育の実現が求められている。

7.7. 保健

ボスニア・ヘルツェゴビナの国民保健システムは、主に構成体レベル(ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦とスルプスカ共和国)で運営されており、財源は主に給与からの強制的な健康保険料によって賄われている。しかし、財政難や医療資源の不均衡、専門医の不足、施設の老朽化といった課題に直面している。紛争による医療インフラの破壊からの復興は進んでいるものの、依然として地域間の医療サービスの格差が存在する。

主要な健康指標としては、平均寿命は比較的高い水準にあるが、心血管疾患や癌などの非感染性疾患の罹患率が高い。公衆衛生上の問題としては、喫煙率の高さ、不健康な食生活、運動不足などが挙げられる。メンタルヘルスケアの必要性も高まっているが、専門家や施設の不足が課題である。

2024年の世界飢餓指数(GHI)によると、ボスニア・ヘルツェゴビナの飢餓レベルは低く、GHIスコアは5未満である。

医療制度改革は重要な政策課題の一つであり、医療サービスの質の向上、効率化、そしてすべての国民がアクセス可能な公平な医療システムの構築が目指されている。国際機関やNGOによる支援も、保健システムの強化に貢献している。

8. 文化

ボスニア・ヘルツェゴビナの文化は、その地理的位置と複雑な歴史を反映し、東洋と西洋の文化が融合した独特の多様性を持つ。オスマン帝国時代、オーストリア=ハンガリー帝国時代、そしてユーゴスラビア時代という異なる時代の文化的影響が、建築、文学、音楽、食生活など、生活のあらゆる側面に深く刻み込まれている。この文化的多様性は、国の豊かさであると同時に、紛争後の社会においては民族間のアイデンティティの相違を際立たせる要因ともなり得るため、相互理解と尊重に基づいた文化政策の推進が重要である。

8.1. 建築

ボスニア・ヘルツェゴビナの建築は、政治的・社会的変化が住民の独特な文化的・建築的習慣の創造に影響を与えた4つの主要な時代に大きく影響されている。各時代がその影響を与え、この地域の文化と建築言語の多様性を高めるのに貢献した。

中世には、ステチュツィと呼ばれる独特の墓石群が作られ、その一部はユネスコ世界遺産に登録されている。オスマン帝国時代には、モスタルのスタリ・モスト(古い橋)やサラエヴォのガジ・フスレヴ=ベグ・モスクに代表されるイスラム建築が花開いた。石畳の道、バザール、公共浴場(ハマム)などもこの時代に建設された。

オーストリア=ハンガリー帝国時代には、ウィーン風のアール・ヌーヴォー様式や歴史主義建築が導入され、サラエヴォの国立図書館(旧市庁舎)や多くの行政庁舎、住宅が建設された。ユーゴスラビア時代には、社会主義リアリズムやブルータリズムの影響を受けた近代建築が登場し、集合住宅や公共施設が建設された。

紛争によって多くの歴史的建造物が破壊されたが、戦後は国際的な支援を受けて修復・再建が進められている。現代建築においては、伝統的な要素を取り入れつつ、新しいデザインを模索する動きも見られる。

8.2. 文学

ボスニア・ヘルツェゴビナは豊かな文学を有し、その中にはノーベル賞受賞者イヴォ・アンドリッチや、アントゥン・ブランコ・シミッチ、アレクサ・シャンティッチ、ヨヴァン・ドゥチッチ、マク・ディズダルのような詩人、ズラトコ・トプチッチ、メシャ・セリモヴィッチ、セメズディン・メフメディノヴィッチ、ミリェンコ・イェルゴヴィッチ、イサク・サモコヴリヤ、サフヴェト=ベグ・バシャギッチ、アブドゥラフ・シドラン、ペタル・コチッチ、アレクサンダル・ヘモン、ネジャド・イブリシモヴィッチのような作家がいる。

国立劇場は1919年にサラエヴォに設立され、その初代監督は劇作家のブラニスラヴ・ヌシッチであった。『Novi Plamen』や『Sarajevske sveske』のような雑誌は、文化的および文学的テーマを扱うより著名な出版物の一部である。

1950年代後半までに、イヴォ・アンドリッチの作品は多くの言語に翻訳された。1958年、ユーゴスラビア作家協会はアンドリッチを初のノーベル文学賞候補者として推薦した。

8.3. 美術

ボスニア・ヘルツェゴビナの芸術は常に進化しており、ステチュツィと呼ばれる中世の独自の墓石からコトロマニッチ朝の宮廷絵画まで多岐にわたる。ボスニア・ヘルツェゴビナにある20のステチュツィ墓群は、2006年にユネスコ世界遺産に登録された。しかし、ボスニアの絵画ルネサンスが本格的に開花し始めたのは、オーストリア=ハンガリー人の到来によってであった。ヨーロッパのアカデミーで教育を受けた最初の芸術家たちは、20世紀初頭に現れた。その中には、ガブリイェル・ユルキッチ、ペタル・シャイン、ロマン・ペトロヴィッチ、ラザル・ドルリャチャなどがいる。

第二次世界大戦後、メルサド・ベルベルやサフェト・ゼツのような芸術家が人気を博した。

2007年、著名な世界的芸術家の作品を含む現代美術館アルス・アエヴィがサラエヴォに設立された。

8.4. 音楽

ボスニアの典型的な歌には、ガンガ、レラ、そしてコロのような民族舞踊のための伝統的なスラブ音楽があり、オスマン帝国時代からはセヴダリンカが最も人気がある。ポップスとロック音楽もまたここで伝統があり、より有名なミュージシャンには、ディノ・ゾニッチ、ゴラン・ブレゴヴィッチ、ダヴォリン・ポポヴィッチ、ケマル・モンテノ、ズドラヴコ・チョリッチ、エルヴィル・ラコヴィッチ・ラカ、エド・マーイカ、ハリ・ヴァレシャノヴィッチ、ディノ・メルリン、ムラデン・ヴォイチッチ・ティファ、ジェリコ・ベベクなどがいる。ジョルジェ・ノヴコヴィッチ、アル・ディノ、ハリス・ジノヴィッチ、コルネリイェ・コヴァチのような他の作曲家や、ビイェロ・ドゥグメ、ツルヴェナ・ヤブカ、ディヴリェ・ヤゴデ、インデクシ、プラヴィ・オルケスタル、ザブラニェノ・プシェニェ、アンバサドリ、ドゥビオザ・コレクティヴといった多くのロックバンドやポップバンドは、旧ユーゴスラビアで主要な存在であった。ボスニアは、ボスニア・ヘルツェゴビナの国歌の作曲者であり歌手マリヤ・シェスティッチの父である作曲家ドゥシャン・シェスティッチ、ジャズミュージシャン、教育者、そしてボスニアのジャズ大使であるシナン・アリマノヴィッチ、作曲家サシャ・ロシッチ、ピアニストサシャ・トペリッチの故郷である。村々、特にヘルツェゴビナでは、ボシュニャク人、セルビア人、クロアチア人が古代のグスレを演奏する。グスレは主に叙事詩を通常劇的な口調で朗唱するために使用される。

おそらく最も特徴的で「ボスニア的」と認識される音楽であるセヴダリンカは、しばしば愛や喪失、愛する人の死、失恋といった悲しい主題を描写する、感情的でメランコリックな民謡の一種である。セヴダリンカは伝統的に、トルコの弦楽器であるサズで演奏されたが、後にアコーディオンに取って代わられた。しかし、より現代的な編曲は通常、ボーカリストがアコーディオン、スネアドラム、アップライトベース、ギター、クラリネット、ヴァイオリンと共に伴奏される形である。

ボスニア・ヘルツェゴビナの農村民俗伝統には、叫び声のようなポリフォニックなガンガや「ラブネ・ピェスメ」(「平坦な歌」)スタイル、そしてドローンレスのバグパイプ、木製のフルート、シャルギヤのような楽器が含まれる。バルカン半島全域で見られる楽器であるグスレは、古代スラヴの叙事詩を伴奏するためにも使用される。この地域のユダヤ人人口に由来する、ラディーノ語のボスニア民謡もある。

「ボスニア・ルーツ・ミュージック」は中央ボスニア、ポサヴィナ、ドリナ川渓谷、カレシヤから生まれた。通常、2人のヴァイオリニストとシャルギヤ奏者を持つ歌手によって演奏される。これらのバンドは第一次世界大戦頃に初めて現れ、1960年代に人気を博した。これはセヴダリンカとイラヒヤに次いで3番目に古い音楽である。主にヴァイオリン、サッキング、サズ、ドラム、フルート(zurleズルレボスニア語)または木製フルートなど、古い楽器を2、3人のメンバーで独学で演奏する人々は、他の人々からはすでにボスニア音楽のオリジナルの演奏者と呼ばれており、楽譜に書くことができず、世代から世代へと口伝えで、通常は家族代々受け継がれてきた。これは、現在のスプレチャンスキ渓谷の地域に定住したペルシャ・カレシ族から持ち込まれたと考えられており、そのためカレシヤという名前がついたのかもしれない。ボスニアのこの地域では最も一般的である。この種の音楽はボスニアのボシュニャク人、セルビア人、クロアチア人の3つの民族すべてに楽しまれ、祭りを通じて人々が交流し、娯楽を楽しみ、その他の組織を形成するのを大いに助けた。カレシヤでは、毎年オリジナルのボスニア音楽祭が開催されている。

8.5. 映画と演劇

サラエヴォは、その多彩で多様なフェスティバルのセレクションで国際的に有名である。サラエヴォ映画祭は1995年、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争中に設立され、バルカン半島および東南ヨーロッパで最高の、そして最大の映画祭となっている。

ボスニアは、ユーゴスラビア王国時代に遡る豊かな映画遺産を持っている。多くのボスニアの映画製作者が国際的な名声を獲得し、アカデミー賞から複数のパルム・ドールや金熊賞に至るまで、国際的な賞を受賞している。著名なボスニアの脚本家、監督、プロデューサーには、ダニス・タノヴィッチ(アカデミー賞とゴールデングローブ賞を受賞した2001年の映画『ノー・マンズ・ランド』と銀熊賞審査員グランプリを受賞した2016年の映画『サラエヴォの銃声』で知られる)、ヤスミラ・ジュバニッチ(金熊賞、アカデミー賞、BAFTAにノミネートされた2020年の映画『アイダよ、何処へ?』で受賞)、エミール・クストリッツァ(カンヌで2度のパルム・ドールを受賞)、ズラトコ・トプチッチ、アデミル・ケノヴィッチ、アフメド・イマモヴィッチ、ピエール・ジャリツァ、アイダ・ベギッチなどがいる。

8.6. 食文化

ボスニア料理は多くのスパイスを適度な量で使用する。ほとんどの料理は煮込まれているため軽い。ソースは完全に自然で、料理の野菜の自然な汁以上のものはほとんど含まれていない。典型的な材料には、トマト、ジャガイモ、タマネギ、ニンニク、ピーマン、キュウリ、ニンジン、キャベツ、キノコ、ホウレンソウ、ズッキーニ、乾燥豆、生豆、プラム、牛乳、パプリカ、そしてパヴラカと呼ばれるクリームが含まれる。ボスニア料理は西洋と東洋の影響のバランスが取れている。約500年間のオスマン帝国の統治の結果、ボスニア料理はトルコ料理、ギリシャ料理、その他の旧オスマン料理および地中海料理と密接に関連している。しかし、長年のオーストリア支配のため、中央ヨーロッパからの影響も多い。典型的な肉料理には、主に牛肉と子羊肉が含まれる。地元の名物料理には、チェヴァピ、ブレク、ドルマ、サルマ、ピラフ、グヤーシュ、アイヴァー、そしてさまざまな東洋の菓子がある。チェヴァピは、旧ユーゴスラビアで人気のあるケバブの一種である挽肉のグリル料理で、ボスニア・ヘルツェゴビナとセルビアの国民食とされている。地元のワインは、ブドウ栽培に適した気候のヘルツェゴビナ産である。ヘルツェゴビナのロザ(イタリアのグラッパに似ているが甘くない)は非常に人気がある。プラム(ラキヤ)またはリンゴ(ヤブコヴァチャ)のアルコール飲料は北部で生産されている。南部では、蒸留所がかつて大量のブランデーを生産し、旧ユーゴスラビアのすべてのアルコール工場に供給していた(ブランデーはほとんどのアルコール飲料のベースである)。

ボスニアコーヒーがジェズヴァでラハト・ロクムと角砂糖と共に出されるコーヒーハウスは、サラエヴォや国内のすべての都市で一般的である。コーヒーを飲むことはボスニア人のお気に入りの娯楽であり、文化の一部である。ボスニア・ヘルツェゴビナは、一人当たりのコーヒー消費量で全世界で9番目の国である。

8.7. スポーツ

ボスニア・ヘルツェゴビナは多くのスポーツ選手を輩出してきた。ボスニア・ヘルツェゴビナの歴史における最も重要な国際スポーツイベントは、1984年2月7日から19日までサラエヴォで開催された第14回冬季オリンピックであった。

ボラツハンドボールクラブは、ユーゴスラビアハンドボール選手権で7回優勝し、1976年にはヨーロピアンカップ、1991年には国際ハンドボール連盟カップで優勝した。

ボスニアの柔道家アメル・メキッチは、2011年にヨーロッパチャンピオンになった。陸上競技選手のアメル・トゥカは、2015年と2019年の世界陸上競技選手権大会の800メートルで銅メダルと銀メダルを獲得し、ハムザ・アリッチは2013年ヨーロッパ室内陸上競技選手権大会の砲丸投で銀メダルを獲得した。

サラエヴォのボスナ・ロイヤルバスケットボールクラブは、1979年にヨーロッパチャンピオンになった。1963年から1990年まであらゆる世界選手権でメダルを獲得したユーゴスラビア男子代表バスケットボールチームには、FIBA殿堂入りしたドラジェン・ダリパギッチやミルザ・デリバシッチなどのボスニア人選手が含まれていた。ボスニア・ヘルツェゴビナは、ミルザ・テレトヴィッチ、ニハド・ジェドヴィッチ、ユスフ・ヌルキッチなどの選手を擁し、定期的にヨーロッパバスケットボール選手権に出場している。ボスニア・ヘルツェゴビナU-16代表チームは2015年に2つの金メダルを獲得し、2015年ヨーロッパユース夏季オリンピックフェスティバルと2015年FIBAヨーロッパU-16選手権の両方で優勝した。

女子バスケットボールクラブ、トゥズラのイェディンストヴォ・アイーダは、1989年に女子ヨーロピアンクラブ選手権で優勝し、1990年にはロンケッティ・カップ決勝に進出した。チームを率いたのは、ヨーロッパ最優秀女子バスケットボール選手に3度選ばれたラジヤ・ムヤノヴィッチとマラ・ラキッチであった。

ボスニアのチェスチームはユーゴスラビアチェス選手権で7回優勝したほか、クラブŠKボスナはヨーロピアンチェスクラブカップで4回優勝した。チェスのグランドマスターボルキ・プレドイェヴィッチもヨーロッパ選手権で2回優勝している。ボスニアチェスの最も印象的な成功は、1994年にモスクワで開催された第31回チェス・オリンピアードでの準優勝であり、グランドマスターのプレドラグ・ニコリッチ、イヴァン・ソコロフ、ボヤン・クライツァが出場した。

ミドル級ボクサーのマリヤン・ベネシュは、ボスニア・ヘルツェゴビナ選手権、ユーゴスラビア選手権、ヨーロッパ選手権で数回優勝している。1978年には、バハマのエリシャ・オベドを破り世界タイトルを獲得した。

サッカーはボスニア・ヘルツェゴビナで最も人気のあるスポーツである。その歴史は1903年に遡るが、その人気は第一次世界大戦後に著しく高まった。ボスニアのクラブFKサラエヴォとジェリェズニチャルはユーゴスラビア選手権で優勝し、ユーゴスラビア代表には、サフェト・スシッチ、ズラトコ・ヴヨヴィッチ、メフメド・バジダレヴィッチ、ダヴォル・ヨイッチ、ファルク・ハジベギッチ、プレドラグ・パシッチ、ブラジュ・スリシュコヴィッチ、ヴァイッド・ハリルホジッチ、ドゥシャン・バイェヴィッチ、イビチャ・オシム、ヨシップ・カタルィンスキ、トミスラフ・クネズ、ヴェリミル・ソンボラツなど、あらゆる民族的背景と世代のボスニア人選手が含まれていた。サッカーボスニア・ヘルツェゴビナ代表は、初の主要大会である2014 FIFAワールドカップに出場した。チームの選手には、当時のキャプテンであり現在のキャプテンでもあるエミル・スパヒッチ、ズヴェズダン・ミシモヴィッチ、エディン・ジェコ、ディフェンダーのオグニェン・ヴラニェシュ、セアド・コラシナツ、トニ・シュニッチ、ミッドフィールダーのミラレム・ピャニッチ、セナド・ルリッチ、ストライカーのヴェダド・イビシェヴィッチなど、国のあらゆる民族的背景を持つ著名な選手が再び含まれている。元ボスニア人サッカー選手には、エルヴィル・バリッチに次いでUEFAチャンピオンズリーグのトロフィーを獲得した史上2人目のボスニア人となったハサン・サリハミジッチがいる。彼はドイツのクラブFCバイエルン・ミュンヘンで234試合に出場し、31ゴールを記録した。ドイツのブンデスリーガのいくつかのクラブ(ボルシア・ドルトムント、ハンブルガーSV、バイエル・レバークーゼンなど)でプレーしたセルゲイ・バルバレスは、2000-01シーズンに22ゴールで得点王タイとなった。メホ・コドロはキャリアのほとんどをスペインで過ごし、特にレアル・ソシエダとFCバルセロナでプレーした。エルヴィル・ラヒミッチはロシアのクラブCSKAモスクワで302試合に出場し、2005年にUEFAカップで優勝した。

女子代表チームのメンバーであるミレナ・ニコリッチは、2013-14 UEFA女子チャンピオンズリーグの得点王であった。

ボスニア・ヘルツェゴビナは、2004年パラリンピックと2012年パラリンピックのシッティングバレーボールで世界チャンピオンになった。チームの多くのメンバーはボスニア・ヘルツェゴビナ紛争で足を失った。そのシッティングバレーボール代表チームは、世界中のこのスポーツで支配的な勢力の一つであり、ヨーロッパ選手権で9回、世界選手権で3回、パラリンピックで2つの金メダルを獲得している。

テニスもまた、ダミル・ジュムフルとミルザ・バシッチの最近のグランドスラムレベルでの成功の後、非常に人気が高まっている。ボスニア・ヘルツェゴビナを代表した他の著名なテニス選手には、トミスラフ・ブルキッチ、アメル・デリッチ、メルヴァナ・ユギッチ=サルキッチがいる。

8.8. メディア

ボスニア・ヘルツェゴビナの一部のテレビ、雑誌、新聞は国営であり、一部は広告、購読料、その他の販売関連収益によって資金提供される営利企業である。ボスニア・ヘルツェゴビナ憲法は言論の自由を保障している。

戦後の遺産と複雑な国内政治構造を持つ移行国として、ボスニア・ヘルツェゴビナのメディアシステムは変革の途上にある。戦後初期(1995年~2005年)には、メディアの発展は主に国際的なドナーや協力機関によって導かれ、彼らはメディアのアウトレットの再建、多様化、民主化、専門化を支援するために投資した。

戦後の発展には、独立した通信規制庁の設立、報道綱領の採択、報道評議会の設立、名誉毀損の非犯罪化、かなり進んだ情報アクセス法の導入、そして以前の国営放送局からの公共サービス放送システムの創設が含まれた。

しかし、国際的に支援された前向きな発展は、しばしば国内のエリートによって妨げられ、メディアとジャーナリストの専門化はゆっくりとしか進まなかった。メディアと政治システム間の高い党派性と結びつきが、専門的な行動規範の遵守を妨げている。

8.9. 世界遺産

thumb

ボスニア・ヘルツェゴビナでは、3件のユネスコ世界遺産が登録されている。

- モスタル旧市街の古い橋の地区:オスマン帝国時代に建設された石造りのアーチ橋スタリ・モストとその周辺の歴史的市街地。紛争で破壊されたが、国際協力により再建された。

- ヴィシェグラードのソコルル・メフメト・パシャ橋:オスマン帝国時代の代表的な石橋で、ドリナ川に架かる。建築家ミマール・スィナンの傑作の一つとされる。

- ステチュツィ中世墓石群:ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア、モンテネグロ、セルビアにまたがる中世の墓石群で、独特の彫刻が施されている。ボスニア・ヘルツェゴビナ国内に多数点在する。

これらの世界遺産は、ボスニア・ヘルツェゴビナの豊かな歴史と文化的多様性を象徴している。

8.10. 祝祭日

ボスニア・ヘルツェゴビナでは、各民族間の合意が形成されていないため、統一的な祝日に関する法律が存在しない。すべての構成体で祝日となるのは元日(1月1日、2日)と、メーデー(5月1日、2日)のみである。

2つの構成体(ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦とスルプスカ共和国)およびブルチコ行政区でそれぞれ祝日が定められている。さらに、クロアチア人が多数を占める西ヘルツェゴビナ県でも独自に祝日が制定されている。スルプスカ共和国では、共和国の祝日、宗教的祝日、および休暇を伴わない記念日を区別しているが、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦では宗教的祝日を明確に定めていない。ただし、正教、カトリック、イスラム教それぞれの主要な宗教的祝日には、信者が職場で有給休暇を取得する権利が慣習的に認められている。

以下に主要な祝日を示すが、これは完全なリストではなく、構成体や地域によって異なる場合がある。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 | ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦 | スルプスカ共和国 | ブルチコ行政区 | 西ヘルツェゴビナ県 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1月1日、2日 | 元日 | Nova godina | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 1月6日 | 公現祭 | Sveta tri kralja | ○ | カトリック | |||

| 1月7日 | クリスマス | Božić | ○ | 正教会(ユリウス暦) | |||

| 1月9日 | スルプスカ共和国の日 | Dan Republike Srpske | ○ | 憲法裁判所により違憲判断 | |||

| 3月1日 | ボスニア・ヘルツェゴビナ独立記念日 | Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine | ○ | スルプスカ共和国では祝われない | |||

| 復活大祭 | イースター | Uskrs/Vaskrs | △ | △ | △ | ○ | カトリック・正教会双方。日付は年により変動。△は事実上の休日。 |

| 5月1日、2日 | メーデー | Praznik rada / Praznik rada | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 5月9日 | ヨーロッパの日/ファシズムに対する勝利の日 | Dan Evrope / Dan pobjede nad fašizmom | ○ | ○ | |||

| 11月25日 | ボスニア・ヘルツェゴビナ国家の日 | Dan državnosti Bosne i Hercegovine | ○ | スルプスカ共和国では祝われない(AVNOJの決定を記念) | |||

| 12月25日 | クリスマス | Božić | ○ | ○ | カトリック(グレゴリオ暦) | ||

| イード・アル=フィトルに相当する日 | ラマザン・バイラム | Ramazanski bajram | ○ | △ | △ | イスラム教。日付はヒジュラ暦により変動。△は事実上の休日。 | |

| イード・アル=アドハーに相当する日 | クルバン・バイラム | Kurban bajram | ○ | △ | △ | イスラム教。日付はヒジュラ暦により変動。△は事実上の休日。 |

(注:○は公式の祝日、△は事実上の休日または一部地域での祝日を示す。宗教的祝日は、信者に対して有給休暇が認められるのが一般的である。)

この複雑な祝日制度は、ボスニア・ヘルツェゴビナの多民族・多宗教社会と、分権的な国家構造を反映している。統一国家としての一体性を醸成する上での課題の一つともなっている。