1. 国名

カタールの正式名称はアラビア語でدولة قطرダウラト・カタルアラビア語といい、一般的にはقطرカタルアラビア語と呼ばれる。現地の口語(アーンミーヤ)ではقطرギタルアラビア語に近い発音となる。

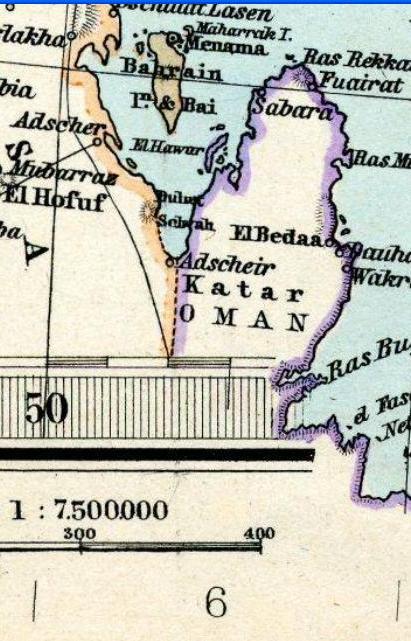

国名の由来については複数の説が存在する。古代ローマの著述家大プリニウスは、紀元1世紀半ばに半島に住む人々を Catharreiカサレイラテン語 と記しており、これは現地の主要な集落の名前に由来する可能性がある。1世紀後、プトレマイオスは半島を描いた最古の地図を作成し、Cataraカタララテン語と呼んだ。この地図は半島の東にある「Cadaraカダララテン語」という町にも言及していた。「カタラ」(住民は Cataraeiカタラエイラテン語)という用語は18世紀まで使用され、その後「カターラ」(كتاراKataraアラビア語)が最も一般的な綴りとして現れた。最終的に、「カトル」、「カッタール」、「グットゥル」といったいくつかの変遷を経て、現代のQatarカタール英語が国名として採用された。

日本語では主に「カタール」と表記され、他に「カタル」とも書かれることがある。英語での公式名称はState of Qatarステート・オブ・カタール英語、通称はQatarカタール英語である。漢字では「華太瑠」と表記されることもある。

2. 歴史

カタール地域の歴史は古く、先史時代からイスラム時代、ポルトガルやオスマン帝国の影響、そしてイギリス保護領時代を経て、20世紀後半に独立国家として成立し、21世紀には急速な経済発展と共に国際社会で独自の役割を担うに至った。この過程で、首長家であるサーニー家が台頭し、国家の近代化と国際的地位の向上を主導してきたが、同時に民主主義の発展や人権問題など、多くの課題も抱えている。

2.1. 古代

カタールにおける人類の居住は5万年前に遡る。半島では石器時代の集落や道具が発掘されている。メソポタミア文明のウバイド期(紀元前6500年頃 - 紀元前3800年頃)に由来する遺物が、沿岸部の放棄された集落で発見されている。カタール西岸に位置するアル・ダアサは国内で最も重要なウバイド期の遺跡であり、小規模な季節的野営地であったと考えられている。紀元前3千年紀以降の史料で確認されるディルムンは、カタール、バーレーン、クウェート、そしてサウジアラビア東部を含んでいたと言われている。一部の歴史家は、シュメール人がこの地域から興ったという説を唱えている。

アル・ホール島で発見された紀元前2千年紀に遡るカッシート朝バビロニアの遺物は、カタールの住民と現在のバーレーンにあたる地域のカッシート人との交易関係を証明している。発見物の中には、粉砕された巻貝の殻やカッシート朝の土器片があった。カタールは、沿岸部に存在したカッシート朝の貝紫染料産業により、貝紫染料生産の最も初期の既知の遺跡であると提言されている。

サーサーン朝ペルシアは紀元224年にペルシア湾周辺地域を支配下に置いた。カタールはサーサーン朝の商業活動において役割を果たし、少なくとも貴重な真珠と紫の染料という2つの商品を供給していた。サーサーン朝時代、東アラビアの住民の多くはメソポタミアのキリスト教徒による東方への布教の後、キリスト教に触れた。この時代には修道院が建設され、さらなる集落が築かれた。キリスト教時代の後半、カタールは「ベス・カトライェ」(ܒܝܬ ܩܛܪܝܐBeth Qatraye古典シリア語、「カタール人の家」を意味するシリア語)として知られる地域を構成していた。この地域はカタールに限らず、バーレーン、タールート島、アル・ハット、アル・ハサーのオアシスも含まれていた。

紀元628年、イスラム教の預言者ムハンマドは東アラビアの支配者ムンジル・イブン・サワ・アッ=タミーミーに使者を送り、彼とその臣民にイスラム教を受け入れるよう要請した。ムンジルはこの要請に応じ、その結果、この地域のほとんどのアラブ部族がイスラム教に改宗した。世紀半ばには、イスラーム教徒のペルシア征服によりサーサーン朝は崩壊した。

2.2. イスラム時代

ウマイヤ朝(661年 - 750年)時代、カタールは有名な馬とラクダの繁殖センターとして記述されていた。8世紀には、ペルシア湾における商業戦略上の要衝としての恩恵を受け始め、真珠交易の中心地となった。

アッバース朝(750年 - 1258年)時代には、カタール半島周辺の真珠産業が大きく発展した。この時期、バスラからインドや中国へ向かう船はカタールの港に寄港していた。中国の陶磁器、西アフリカの硬貨、タイの遺物がカタールで発見されている。9世紀の考古学的遺跡は、カタールの住民がより豊かな富を用いて質の高い家屋や公共建築物を建設したことを示唆している。この時期、ムルワブには100以上の石造りの家屋、2つのモスク、アッバース朝の砦が建設された。イラクにおけるカリフ国の繁栄が衰えると、カタールでも同様に衰退した。

13世紀のイスラム学者ヤークート・アル=ハマウィーの著書『معجم البلدانMu'jam Al-Buldanアラビア語』(諸国辞典)にはカタールが言及されており、カタール人の上質な縞模様の織物マントや、槍の改良と仕上げにおける彼らの技術について触れている。

東アラビアの多くは1253年にウスフール朝に支配されたが、1320年にはホルムズの王子によってこの地域の支配権が奪われた。カタールの真珠は王国に主要な収入源の一つを提供した。1515年、ポルトガルのマヌエル1世はホルムズ王国を属国とした。ポルトガルは1521年に東アラビアの大部分を占領した。1550年、アル・ハサーの住民はポルトガル人よりもオスマン帝国を好み、自発的にオスマン帝国の支配に服従した。

2.3. ポルトガル時代

ジャブル朝がポルトガルによるバーレーン征服で崩壊した後、ウカイルまでのアラビア沿岸はポルトガル帝国の支配と影響下に入った。オスマン帝国によるこの地域支配の試みは、1551年のタールート城またはアル・カティーフの再征服によって排除された。

ポルトガルがこの地域を支配するための基地として機能した要塞の一つであるルワイダからは、現在も考古学的発見物が発掘されている。カタールの最初の表現は、1563年のルイス・ラザロによるポルトガルの地図に現れており、「カタル市」を要塞として示しており、これはおそらくルワイダの砦を指している。この地域にわずかな軍事的プレゼンスしか維持していなかったオスマン帝国は、1670年にバニ・ハーリド族とその首長国によって追放された。

2.4. バーレーン及びサウジアラビア統治時代

1766年、ウチューブ族連合のハリーファ家の一員がクウェートからカタールのズバラに移住した。彼らが到着した時、最大の村は彼らの遠縁によって統治されていたにもかかわらず、バニ・ハーリド族はこの半島に対する権威が弱かった。1783年、カタールを拠点とするバニ・ウタバ氏族と連合アラブ部族がペルシア人からバーレーンを侵略し併合した。ハリーファ家はバーレーンに対する権威を確立し、ズバラに対する管轄権を維持した。

1788年にワッハーブ派のディルイーヤ首長国の皇太子として宣誓した後、サウード・イブン・アブドゥルアズィーズはワッハーブ派の領土を東方のペルシア湾とカタールに拡大しようとした。1795年にバニ・ハーリド族を破った後、ワッハーブ派は二方面から攻撃を受けた。オスマン帝国とエジプトが西側を攻撃し、バーレーンのハリーファ家とオマーンが東側を攻撃した。1811年にエジプト軍の西側国境への進軍を知ると、ワッハーブ派のアミールはバーレーンとズバラの守備隊を減らし、部隊を再配置した。マスカットの支配者サイイド・サイードはこの機会を利用して東海岸のワッハーブ派守備隊を襲撃し、ズバラの砦に放火した。その後、ハリーファ家は実質的に権力を回復した。

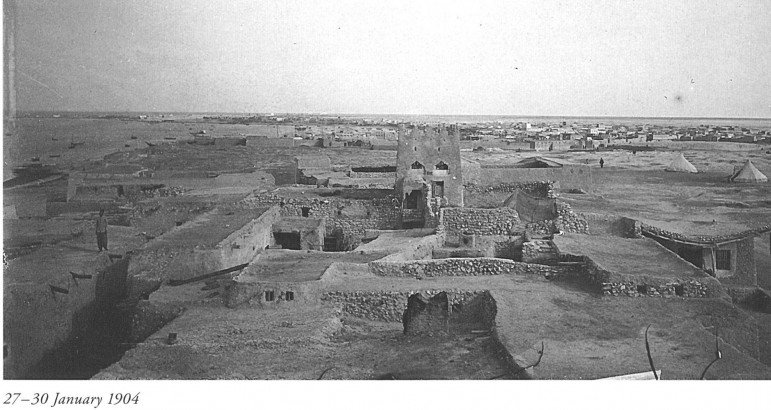

海賊行為の処罰として、イギリス東インド会社の船が1821年にドーハを砲撃し、町を破壊し、何百人もの住民が避難を余儀なくされた。1825年、サーニー家がシェイク・ムハンマド・ビン・サーニーを初代指導者として設立された。

カタールはバーレーンの属領と見なされていたが、ハリーファ家は地元の部族からの反対に直面した。1867年、ハリーファ家はアブダビの支配者と共に、カタールの反乱軍を鎮圧するためにアル・ワクラに大規模な海軍を派遣した。これは1867年から1868年のカタール・バーレーン戦争につながり、バーレーンとアブダビ軍がドーハとアル・ワクラを略奪した。バーレーンの敵対行為は1861年の永久平和友好休戦条約に違反していた。この共同侵攻とカタールの反撃は、イギリスの政治駐在官ルイス・ペリー大佐に1868年に和解を強いることになった。彼のバーレーンとカタールへの使節団と結果として生じた平和条約は、カタールがバーレーンから区別されることを暗黙のうちに認め、ムハンマド・ビン・サーニーの地位を明確に認めたという点で画期的であった。バーレーンの合意違反を非難することに加えて、ペリーはムハンマド・ビン・サーニーが代表するカタールのシェイクたちと交渉した。この交渉は、カタールが首長国として発展する最初の段階であった。

2.5. オスマン帝国時代

オスマン帝国のバグダード州知事ミドハト・パシャからの軍事的・政治的圧力の下、支配的なサーニー家は1871年にオスマン帝国の支配に服従した。オスマン政府は、これらの地域を帝国に完全に統合するために、税制と土地登記に関する改革(タンジマート)措置を課した。地元の部族の反対にもかかわらず、サーニー家はオスマン帝国の支配を支持し続けた。カタールとオスマン帝国の関係は停滞し、1882年にはオスマン帝国がアブダビ占領下のホール・アル・ウデイドへのサーニー家の遠征を支援することを拒否し、カタール・アブダビ戦争では主にイギリスのアブダビ側への介入を恐れて限定的な支援しか提供しなかったため、さらに後退した。さらに、オスマン帝国は1888年にカタールのカイマカムとしてサーニー家を追い落とそうとしたオスマン帝国の臣民ムハンマド・ビン・アブドゥルワッハーブを支持した。これにより、サーニー家はオスマン帝国が半島の支配権を奪おうとしていると考え、反乱を起こすに至った。彼は1892年8月にカイマカムを辞任し、納税を停止した。

1893年2月、メフメト・ハフィズ・パシャは未払い税金の徴収と、提案されたオスマン帝国の行政改革に対するジャーシム・ビン・ムハンマドの反対に対処するためにカタールに到着した。死刑または投獄に直面することを恐れたジャーシムは、数人の部族民を伴ってアル・ワジュバ(ドーハの西約16093 m (10 mile))に退却した。ジャーシムに部隊を解散させ、オスマン帝国への忠誠を誓うようメフメトが要求したが、拒否された。3月、メフメトはジャーシムの弟と13人の著名なカタール部族指導者を、彼の不服従に対する罰としてオスマン帝国のコルベット「メリフ」に投獄した。メフメトが捕虜を1万トルコリラで解放する提案を拒否した後、彼はユスフ・エフェンディの指揮の下、約200人の部隊の列をジャーシムのアル・ワジュバ要塞に進軍するよう命じ、こうしてアル・ワジュバの戦いが始まった。

エフェンディの部隊は、アル・ワジュバに到着直後、カタールの歩兵と騎兵の大部隊による激しい砲火に見舞われた。彼らはシェバカ要塞に退却したが、そこでもカタールの侵攻により再び後退を余儀なくされた。彼らがアル・ビッダ要塞に撤退した後、ジャーシムの前進する列が要塞を包囲し、オスマン帝国は敗北を認め、メフメト・パシャの騎兵隊のホフーフへの陸路による安全な通行と引き換えに捕虜を解放することに同意した。カタールはオスマン帝国からの完全な独立を勝ち取ったわけではなかったが、この戦いの結果、後にカタールが帝国内の自治国として台頭する基礎となる条約が結ばれた。

2.6. イギリス保護領時代

1913年の英オスマン協定により、オスマン帝国はカタールに対する主張を放棄し、ドーハから守備隊を撤退させることに同意した。しかし、第一次世界大戦の勃発により、これは実行されず、守備隊はドーハの砦に残ったが、兵士の脱走によりその数は減少した。1915年、港にイギリスの砲艦が存在する中、親英派であったアブドゥッラー・ビン・ジャーシム・アール=サーニーは残りの兵士に砦を放棄するよう説得し、翌朝イギリス軍が接近した際には砦は無人であった。

カタールは、イギリスがシェイク・アブドゥッラー・ビン・ジャーシム・アール=サーニーと条約を結び、カタールを休戦諸国の行政システム下に置いた1916年11月3日にイギリスの保護領となった。この条約は外交と防衛をイギリスに留保したが、内政の自治を認めた。アブドゥッラーはイギリス政府の事前の同意なしに他のいかなる勢力とも関係を持たないことに同意したが、イギリス政府は海上からの侵略に対するカタールの保護を保証し、陸上からの攻撃の場合には「斡旋」を提供した。後者の約束は意図的に曖昧にされた。

1935年5月5日、アングロ・ペルシャ石油会社との石油利権協定に合意する際、アブドゥッラーはイギリス政府と別の条約を結び、カタールは内外の脅威に対する保護を与えられた。石油埋蔵量は1939年に初めて発見された。しかし、開発と利用は第二次世界大戦によって遅れた。

イギリスのカタールにおける関心の焦点は、第二次世界大戦後、インドの独立、1947年のパキスタン建国、そしてカタールにおける石油開発と共に変化した。1949年、ドーハにおける最初のイギリス政治将校ジョン・ウィルトンの任命は、英カタル関係の強化を意味した。石油輸出は1949年に始まり、石油収入は国の主要な収入源となった。真珠貿易は衰退していた。これらの収入は、カタールのインフラの拡大と近代化に資金を供給するために使用された。

イギリスが1968年に3年以内にペルシア湾から撤退すると公式に発表した際、カタールはバーレーンおよび他の7つの休戦諸国と連邦創設のための協議に参加した。しかし、地域の紛争により、カタールとバーレーンは協議から撤退し、休戦諸国とは別の独立国家となることを決定した。休戦諸国は後にアラブ首長国連邦となった。

2.7. 独立以降

イギリスとの合意に基づき、1971年9月3日、「主権独立国家としての完全な国際的責任と矛盾する」特別な条約上の取り決めは終了した。

2.7.1. 20世紀後半

独立初期のカタールは、国家基盤の確立に努めた。1972年にはハリーファ・ビン・ハマド・アール=サーニーがクーデターにより首長の座に就いた。彼の治世下で、石油・ガス収入を背景に経済発展が進んだが、政治的には保守的な体制が維持された。

1991年、カタールは湾岸戦争において重要な役割を果たした。特にハフジの戦いでは、カタールの戦車が町の通りを走り、イラク軍と交戦するサウジアラビア国家警備隊の部隊に火力支援を提供した。カタールは、カナダの連合軍部隊が戦闘航空哨戒任務のために航空機を発進させるための航空基地として国を使用することを許可し、また、アメリカとフランスの空軍がその領土内で活動することを許可した。

1995年、当時の首長ハリーファ・ビン・ハマド・アール=サーニーの息子であるハマド・ビン・ハリーファ・アール=サーニーが、軍と内閣、そして近隣諸国とフランスの支援を得て、無血クーデターを起こし政権を掌握した。ハマド首長の指導の下、カタールは一定程度の自由化を経験し、その中にはアルジャジーラテレビ局の開設(1996年)、地方選挙における女性参政権の承認(1999年)、初の成文憲法の起草(2005年)、そしてカトリック教会の開設(2008年)などが含まれる。

2.7.2. 21世紀

2000年代に入ると、カタールの経済と地域大国としての地位は急速に成長した。国連によると、GDPで測定される同国の経済成長は、この10年間で世界最速であった。この成長の基盤は、1990年代におけるノースガス田での天然ガス開発にあった。同時に、人口は2001年から2011年の間に3倍に増加し、その大部分は外国人流入によるものであった。

2003年、カタールはアメリカ中央軍の司令部として、またイラク侵攻の主要な発進拠点の一つとして機能した。2005年3月、ドーハ・プレイヤーズ・シアターで英国人教師が死亡する自爆テロが発生し、それまでテロ行為を経験したことのなかった同国に衝撃を与えた。この爆破事件は、アラビア半島のアルカイダとの関連が疑われるカタール在住のエジプト人、オマル・アフメド・アブドラ・アリによって実行された。カタールの影響力の増大と、アラブの春、特に2011年のバーレーン騒乱における役割は、隣国サウジアラビア、アラブ首長国連邦、バーレーンとの長年の緊張関係を悪化させた。

2010年、カタールは2022 FIFAワールドカップの開催権を獲得し、中東で初めて同大会の開催国に選ばれた国となった。この決定は、2010年代における同国内のさらなる投資と開発を促進した。2013年6月、シェイク・タミーム・ビン・ハマド・アール=サーニーが父親から権力を譲り受けてカタールの首長となった。シェイク・タミームは、先進的な医療・教育システムの確立、2022年ワールドカップ開催準備のためのインフラ拡充など、国民の国内福祉向上を優先課題としてきた。カタールは2022年11月21日から12月18日までFIFAワールドカップを開催し、アラブおよびイスラム教徒が多数を占める国として初めて、また2002年の日本と韓国に続きアジアで3番目の開催国となった。

2017年には、サウジアラビア、UAE、バーレーン、エジプトなどが、カタールがテロ組織を支援しているとして国交を断絶する外交危機が発生した。この危機は、カタールと周辺諸国との間に深刻な対立をもたらしたが、2021年にアル・ウラー宣言によって関係正常化への道が開かれた。

近年、カタールは液化天然ガス(LNG)の世界有数の輸出国としての地位を確立し、その豊富なエネルギー資源を背景に、国際社会における発言力を高めている。一方で、外国人労働者の人権問題や、一人当たりの二酸化炭素排出量が世界で最も多い国の一つであるなど、環境問題への対応も課題となっている。

3. 地理

カタール半島は、サウジアラビアの北、ペルシア湾に約160934 m (100 mile)突き出している。北緯24度から27度、東経50度から52度の間に位置する。国の大部分は、砂に覆われた低く不毛な平野で構成されている。南東部には、ペルシア湾の入り江を囲む起伏のある砂丘地帯であるホール・アル・ウデイド(「内海」)がある。

最高地点は、西部のジュベル・ドゥハーンにあるクライアイン・アブ・アル・バウルで、標高103 mである。ジュベル・ドゥハーンは、ジクリットからウンム・バーブを経て南の国境まで南北に走る低い石灰岩の露頭の連なりである。ジュベル・ドゥハーン地域にはカタールの主要な陸上油田があり、天然ガス田は半島の北西沖合にある。

カタールの地理は、年間を通して平坦で乾燥した砂漠の風景と日照に特徴づけられる。冬は穏やかで、1月の平均気温は17 °C、夏は非常に暑く、気温はしばしば40 °Cに達する。年間降水量は平均でわずか70 mmであり、そのほとんどが10月から3月の間に降る。これらの気象条件により、年間を通じて屋外スポーツや旅行を楽しむことができる。

3.1. 気候

カタールは砂漠気候(ケッペンの気候区分ではBWh)であり、長く極めて暑い夏と、短く温暖な冬が特徴である。夏は特に厳しく、5月から9月にかけての平均日中の最高気温は38 °Cを超え、しばしば45 °Cに達する。湿度は通常、夜間に最も低くなる。冬の気温は穏やかで、日中の気温が30 °Cを超えることは稀である。年間降水量は少なく、平均して70 mm程度であり、主に10月から3月までの数日間に集中して短時間の豪雨として降る。時折、激しい雷雨が冬に発生し、小規模な洪水や交通の混乱を引き起こすことがある。

海水温は、ドーハの平均海水温が1月の21 °Cから8月の33.6 °Cの範囲である。

| ドーハの気候データ | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |

| 最高気温記録 °C (°F) | 22 °C | 23 °C | 27 °C | 33 °C | 39 °C | 42 °C | 42 °C | 42 °C | 39 °C | 35 °C | 30 °C | 25 °C | 32.4 °C |

| 最低気温記録 °C (°F) | 14 °C | 15 °C | 17 °C | 21 °C | 27 °C | 29 °C | 31 °C | 31 °C | 29 °C | 25 °C | 21 °C | 16 °C | 23 °C |

| 降水量 mm (inches) | 12.7 mm | 17.8 mm | 15.2 mm | 7.6 mm | 2.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2.5 mm | 12.7 mm | 71 mm |

| ドーハの海水温データ | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間平均 |

| 平均海水温 °C (°F) | 21 °C | 19.4 °C | 20.9 °C | 23.3 °C | 27.8 °C | 30.5 °C | 32.4 °C | 33.6 °C | 32.8 °C | 30.8 °C | 27.5 °C | 23.5 °C | 26.9 °C |

3.2. 生物多様性

カタールは1996年にリオの生物の多様性に関する条約の締約国となった。その後、2005年に生物多様性国家戦略・行動計画を作成した。カタールからは合計142種の菌類が記録されている。最近、環境省が発行した書籍には、科学者や他の協力者の国際チームによる調査に基づいて、カタールに生息することが知られている、または信じられているトカゲが記録されている。

他の気候変動に関する国際連合枠組条約(UNFCCC)締約国と同様に、カタールは温室効果ガス排出量の詳細を発生から2年後に公表することになっているが、2024年現在、最新の公式詳細は2007年の排出量である。全球大気研究用排出データベースによると、一人当たりの二酸化炭素排出量は平均30トンを超え、世界で最も高い国の一つである。

カタールの国獣はアラビアオリックスであり、国の象徴の一つとなっている。沿岸部や島嶼部では、ウミガメや多様な鳥類が見られ、特にマングローブ林は重要な生態系を形成している。政府はいくつかの保護地域を設定し、生物多様性の保全に努めているが、急速な都市開発と気候変動が環境への大きな課題となっている。

4. 政治

カタールの政治体制は、サーニー家による世襲制の首長国であり、公式には立憲君主制とされているが、実際には絶対君主制に近い権力構造を持つ。2003年に制定されたカタール憲法は三権分立を謳っているが、首長(アミール)が行政、立法、司法のほぼ全権を掌握しており、その権力は強大である。首長は首相と内閣を任命する。立法府である諮問評議会は一部選挙で選ばれるが、法案否決権や大臣解任権は限定的であり、民主的な抑制機能は弱い。政治団体や労働組合の設立は法律で認められていない。

4.1. 政府機構

カタールの政府機構は、首長(アミール)を頂点とする強力な行政権を中心として構築されている。首長は世襲であり、国家元首かつ軍の最高司令官である。首長は首相を任命し、首相の推薦に基づいて他の閣僚を任命する。内閣は、首長に対して責任を負い、国の政策を実行する。

立法権は諮問評議会(マジリス・アッ=シューラー)が担う。評議会は45議席で構成され、そのうち30議席は国民による直接選挙で選出され、残りの15議席は首長によって任命される。諮問評議会は法案を審議し、政府の政策について議論する権限を持つが、最終的な立法権や重要政策の決定権は首長にある。2021年に初めて一部議員の選挙が実施されたが、その権限は依然として限定的であり、民主的プロセスは発展途上にある。

司法権は、憲法上は独立しているとされるが、実際には首長の影響下にある。裁判所は、民事、刑事、シャリーア(イスラム法)の各裁判所から構成される。シャリーア裁判所は、主に家族法、相続、一部の刑事事件を扱う。最高裁判所にあたるのは破棄院である。

4.2. 法

カタールの法体系は、大陸法とイスラム法(シャリーア)の混合型である。憲法によれば、シャリーアが主要な法源とされるが、実際の法運用においては、商法、刑法、民法などの分野では成文法が大きな役割を果たしている。

主要な法分野には、商取引を規律する商法、契約や財産権に関する民法、犯罪と刑罰を定める刑法、労働者の権利と義務を規定する労働法などがある。特に外国人労働者が人口の大多数を占めるため、労働法とその運用は国際的な注目を集めている。

司法制度は、第一審裁判所、控訴裁判所、そして最高裁判所に相当する破棄院から成る階層構造を持つ。シャリーア裁判所は、これらの通常の裁判所とは別に、主に身分法関連の事案を扱っている。法の解釈や適用において、伝統的なイスラムの価値観と近代的な法原則との間で調整が図られることが多い。

4.2.1. シャリーア

カタールの法体系において、イスラム法(シャリーア)は憲法で主要な法源として位置づけられている。実際には、シャリーアは主に家族法(結婚、離婚、養育権など)、相続法、および一部の刑事犯罪(姦通、飲酒、窃盗など)に適用される。これらの分野では、シャリーア裁判所が管轄権を持つ。

シャリーアの適用は、カタールの文化的、宗教的背景を反映したものであり、社会規範の維持に重要な役割を果たしている。例えば、家族間の紛争解決や相続財産の分配においては、伝統的なイスラムの教えに基づいた判断がなされる。

刑事分野においては、ハッド刑(固定刑)の対象となる特定の犯罪(例えば、窃盗に対する手首切断刑、飲酒や婚外性交渉に対する鞭打ち刑など)が法典に規定されている。ただし、これらの刑罰が実際に執行される頻度や、特に外国人に対する適用については、国際的な人権基準との関連で議論の対象となることがある。カタール政府は、シャリーアの適用が公正かつ人道的な方法で行われることを目指していると主張しているが、一部の人権団体からは懸念の声も上がっている。イスラム式の一部多妻制は許可されている。

4.3. 人権

カタールにおける人権状況は、国際社会から多くの批判を受けている。特に、人口の大多数を占める外国人労働者の権利問題は深刻であり、劣悪な労働条件、賃金未払い、移動の自由の制限などが指摘されてきた。カファラ制度(後見人制度)は、労働者を雇用主に強く依存させる構造を生み出し、搾取の温床となっていた。近年、カファラ制度の改革や最低賃金の導入など、政府による改善の取り組みも見られるが、実効性や範囲については依然として課題が多い。

2022 FIFAワールドカップのインフラ建設に関連して、多くの外国人労働者が過酷な環境で働き、死者も出ているとの報道は、国際的な非難を浴びた。これに対し、カタール政府は労働環境の改善策を講じると約束したが、その履行状況は引き続き注視されている。

市民的及び政治的権利に関しても、表現の自由、集会の自由、結社の自由、報道の自由は厳しく制限されている。政府や首長家に対する批判は許されず、ジャーナリストは自己検閲を強いられることが多い。政治活動も厳しく制限されており、実質的な民主的プロセスは欠如している。

信教の自由は憲法で保障されているものの、イスラム教が国教であり、非イスラム教徒の宗教活動には一定の制約がある。LGBTに対する法的保護はなく、同性愛は違法とされている。

政府は人権状況の改善に取り組んでいると主張し、いくつかの法改正も行っているが、国際的な人権基準を満たすには至っておらず、人権団体からは引き続き懸念が表明されている。カタールの急速な経済発展と国際的地位の向上の影で、人権問題は依然として大きな課題として残されている。

4.3.1. 市民的及び政治的権利

カタールにおける市民的及び政治的権利は、国際的な基準から見て著しく制限されている。表現の自由は厳しく制約されており、政府、首長、または支配的なサーニー家に対する批判は法律で禁じられている。メディアは強い自己検閲下にあり、ジャーナリストは政府に不都合な報道を控える傾向がある。2014年に可決されたサイバー犯罪防止法は、曖昧な理由で報道の自由をさらに制限し、投獄や罰金を科す内容となっており、国内外の人権団体から批判されている。

集会の自由及び結社の自由も同様に制限されている。政治的な集会は事実上許可されず、労働組合の結成も法律で認められていない。政党の設立も禁止されており、国民が政治的意思決定プロセスに実質的に参加する機会は極めて限られている。

諮問評議会は一部議員が選挙で選ばれるようになったものの、その権限は限定的であり、首長の絶対的な権力を抑制する機能は果たしていない。選挙プロセス自体も、全ての国民が平等に参加できるわけではなく、部族的な背景などが影響すると指摘されている。

カタール政府は、これらの権利制限が国内の安定とイスラムの価値観を維持するために必要であると主張しているが、国際人権団体は、これらの制限が普遍的な人権基準に反するとして、継続的な改善を求めている。

4.3.2. 労働者の権利

カタールの労働市場は、主に南アジアや東南アジア出身の外国人労働者に大きく依存しており、彼らは人口の大多数を占めている。長年にわたり、これらの労働者の権利は劣悪な状況に置かれ、国際的な非難の的となってきた。特に問題視されてきたのがカファラ制度(後見人制度)である。この制度は、労働者の在留資格や転職の自由を雇用主(カフィール)に著しく依存させるものであり、強制労働や人身売買に近い状況を生み出すと批判されてきた。

2022年FIFAワールドカップの開催決定以降、インフラ建設現場における労働者の死亡事故や過酷な労働条件が国際的に大きく報じられ、カタール政府への圧力が高まった。これを受けて、カタール政府はカファラ制度の改革に着手し、雇用主の許可なしでの転職の自由化、出国許可制度の廃止、全国一律の最低賃金の導入などの措置を講じた。国際労働機関(ILO)もドーハに事務所を開設し、労働改革の支援を行っている。

しかし、これらの改革が現場レベルで完全に実施されているかについては、依然として疑問の声が上がっている。賃金未払いや契約内容の不履行、安全でない労働環境などの問題は依然として報告されており、労働者が権利を主張するための実効的な救済措置も十分とは言えない。特に、家事労働者など、労働法の保護が及びにくい分野での問題は根深い。

カタール政府は労働者の権利保護に向けた取り組みを継続する姿勢を示しているが、その実効性と持続可能性は、国際社会からの監視と、国内におけるさらなる制度改革にかかっている。移民労働者の労働条件と権利の改善は、カタールの民主主義と社会の進歩にとって不可欠な要素である。

4.3.3. テロ資金供与疑惑

カタール政府は、過去に複数のテロ組織やイスラム過激派組織に資金を提供しているとの疑惑を国際社会から受けてきた。特に、ムスリム同胞団、ハマース、シリアの反体制派の一部(アル=ヌスラ戦線など)への支援が問題視された。これらの疑惑は、アメリカ合衆国を含む西側諸国や、サウジアラビア、UAE、バーレーン、エジプトといった周辺アラブ諸国との間で深刻な外交問題を引き起こした。

2017年には、これらの国々がカタールとの国交を断絶する外交危機が発生し、その主な理由の一つとしてテロ資金供与疑惑が挙げられた。断交国側は、カタールが地域の安定を損なう過激派組織を支援していると非難した。

カタール政府は、これらの疑惑を一貫して否定しており、自国の支援は人道目的や、対話を通じた紛争解決を目指すものであると主張している。また、ハマースへの支援については、パレスチナの正当な抵抗運動を支持するものであり、テロ支援ではないとの立場を取ってきた。

国際的な圧力の高まりを受け、カタールはテロ資金対策に関する法整備を強化し、一部の個人や団体に対する監視を強めるなどの措置を講じた。2004年にテロ対策法を導入し、その後も改正を重ねている。しかし、その実効性や透明性については依然として疑問視する声もあり、国際社会からの監視は続いている。この問題は、カタールの外交政策や国際的信用に大きな影響を与え続けており、民主主義や人権といった価値観との整合性も問われている。

5. 行政区分

カタールは、8つの基礎自治体(بلديةバラディーヤアラビア語)に分かれている。これらの基礎自治体は、行政サービスの提供や地域開発を担当している。

# アッ=シャマール (الشمالアッ=シャマールアラビア語)

# アル=ハウル (الخورアル=ハウルアラビア語)

# アッ=シャハーニーヤ (الشحانيةアッ=シャハーニーヤアラビア語)

# ウンム・サラール (أم صلالウンム・サラールアラビア語)

# アッ=ザアーイン (الضعاينアッ=ザアーインアラビア語)

# アド=ドーハ (الدوحةアド=ドーハアラビア語) (首都)

# ライヤーン (الريانアッ=ライヤーンアラビア語)

# アル=ワクラ (الوكرةアル=ワクラアラビア語)

統計目的のため、これらの基礎自治体はさらに98のゾーンに細分化され、ゾーンはさらにブロックに分けられている。

かつて存在した基礎自治体には以下のものがある。

- アル=ジュマイリーヤ(2004年まで)

- アル=グワリーヤ(2004年まで)

- ジャリヤーン・アル=バトナ(2004年まで)

- メサイード(ウンム・サイード)(2006年まで)

6. 国際関係

カタールは、豊富な天然資源を背景とした経済力を外交の手段として活用し、国際社会において独自の地位を築いてきた。その外交政策は、全方位外交を基本としつつも、イスラム主義組織への支援や、イランとの協調的な関係が、周辺アラブ諸国との緊張を生む要因ともなってきた。

カタールは湾岸協力会議(GCC)の原加盟国であり、アラブ連盟にも加盟している。また、石油輸出国機構(OPEC)にも長年加盟していたが、2019年に脱退した。アメリカ合衆国とは緊密な軍事協力関係にあり、国内にはアル・ウデイド空軍基地が存在し、米中央軍の前方司令部が置かれている。2022年には米国から「非NATO主要同盟国」の指定を受けた。

アラブの春においては、リビアやシリアの反体制派を支援し、地域情勢に積極的に関与した。この動きは、サウジアラビアやUAEなどとの対立を深める一因となった。特にムスリム同胞団への支援は、これらの国々から強く批判された。

カタールは、紛争調停役としての役割も重視しており、パレスチナのファタハとハマースの和解交渉、レバノンの国内対立の仲介、スーダンのダルフール紛争やアフガニスタン和平交渉の仲介など、多くの紛争で外交努力を重ねてきた。最近では、2023年パレスチナ・イスラエル戦争における人質解放交渉でも重要な役割を果たした。

2017年には、サウジアラビア、UAE、バーレーン、エジプトなどが、カタールがテロ組織を支援しているなどとして国交を断絶し、陸海空の封鎖措置を取るという外交危機が発生した。この危機は地域に大きな緊張をもたらしたが、2021年のアル・ウラー宣言によって関係正常化への道が開かれた。

2020年10月には、ハマド国際空港でオーストラリア人女性乗客らが新生児遺棄事件に関連して強制的に身体検査を受ける事件が発生し、オーストラリアとの間で外交問題となった。2023年9月には、アメリカとイランの間の囚人交換取引を仲介し、韓国に凍結されていたイランの資金60.00 億 USDがカタールに移管された。

2024年9月24日、カタールは湾岸諸国として初めて米国のビザ免除プログラム(VWP)の対象国に指定され、両国間の安全保障協力の強化と市民の渡航円滑化が図られた。

カタールの外交は、小国ながらも独自の存在感を示し、エネルギー資源、メディア(アルジャジーラ)、そして積極的な外交・仲介活動を駆使して、国際社会における影響力を維持・拡大しようとする戦略に基づいている。しかし、その独自路線は時として周辺国との摩擦を生み、人権問題や民主化の遅れといった国内課題とともに、国際的な評価を複雑なものにしている。

6.1. 主要国との関係

カタールは、その戦略的な位置と豊富なエネルギー資源を背景に、多くの主要国と多岐にわたる関係を築いている。

アメリカ合衆国:アメリカとは極めて緊密な軍事・経済関係にある。カタール国内には中東最大級の米軍施設であるアル・ウデイド空軍基地が置かれ、米中央軍の前方司令部として機能している。2022年には、カタールはアメリカから「非NATO主要同盟国」の指定を受け、安全保障面での連携が一層強化された。経済面では、エネルギー分野での協力に加え、カタール投資庁による米国への大規模な投資が行われている。

フランス:フランスとも伝統的に良好な関係を維持しており、軍事、経済、文化の各分野で協力が進んでいる。フランスはカタールにとって重要な武器供給国の一つであり、防衛協定も締結している。経済面では、エネルギー分野やインフラ投資に加え、カタール資本によるフランス企業への投資も活発である。

中華人民共和国:中国との関係は、近年急速に深化している。カタールは中国にとって重要な液化天然ガス(LNG)供給国であり、経済的な結びつきが強い。また、中国が進める一帯一路構想においても、カタールは戦略的なパートナーと位置づけられている。2017年の外交危機以降、カタールは中国との関係強化を一層進めている。

トルコ:トルコとは、特に2017年の外交危機以降、政治・軍事・経済の各分野で急速に関係を緊密化させている。両国はイスラム主義組織ムスリム同胞団を支持する点で立場を共有しており、外交危機時にはトルコがカタールを強く支援した。カタール国内にはトルコ軍基地が設置され、軍事協力も深化している。

これらの主要国との関係は、カタールが国際社会で独自の役割を果たし、自国の安全保障と経済的利益を追求する上で重要な基盤となっている。しかし、大国間の利害関係や地域情勢の変化により、これらの関係が複雑な影響を受けることもある。

6.2. 中東地域内における関係

カタールの中東地域における関係は複雑であり、協力と対立が混在している。湾岸協力会議(GCC)の原加盟国として、サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、バーレーン、クウェート、オマーンといった近隣諸国と経済的・安全保障的な枠組みを共有している。しかし、カタールの独自外交路線、特にイランとの関係やムスリム同胞団など一部イスラム主義組織への支援は、サウジアラビアやUAE、バーレーン、エジプトとの間で深刻な対立を引き起こしてきた。

2017年には、これらの国々がカタールに対し、テロ支援などを理由に国交を断絶し、陸海空の交通を遮断するという外交危機が発生した。この危機は、GCCの結束を揺るがし、地域に大きな緊張をもたらした。カタールは食料品などの多くを輸入に頼っていたため、経済的にも大きな影響を受けたが、トルコやイランからの支援を受け、また代替輸入ルートを確保することで危機を乗り越えようとした。この危機は、人道的な問題も引き起こし、家族の離散や巡礼の制限など、一般市民の生活にも影響を与えた。2021年のアル・ウラー宣言により、これらの国々との外交関係は回復したが、根本的な意見の相違や不信感は依然として残っている。

イランとの関係は、地理的にペルシア湾を挟んで向かい合っており、世界最大級の天然ガス田であるノースガス田(イラン側ではサウスパールガス田)を共有していることから、経済的に重要である。外交危機時にはイランがカタールに空域を開放するなど、一定の協力関係も見られるが、イランの核開発問題や地域における影響力拡大については、他のGCC諸国と同様に警戒感も抱いている。

カタールは、地域紛争において仲介役を果たすことにも積極的である。パレスチナ問題においては、ハマースとのパイプを有し、ガザ地区への人道支援や停戦交渉に関与してきた。また、レバノン、スーダン、アフガニスタンなど、様々な紛争で和平交渉の場を提供し、仲介努力を行ってきた。しかし、その仲介外交も、特定の勢力に肩入れしているとの批判を受けることもあり、常に中立的な立場を維持することは容易ではない。

アラブ連盟においても、カタールは積極的な役割を果たそうとしているが、シリア内戦への対応などを巡っては、他の加盟国との間で意見の対立も見られた。カタールの中東地域における外交は、自国の安全保障と影響力拡大を目指しつつ、複雑な地域情勢の中でバランスを取ろうとする試みが続いている。

6.3. 日本との関係

日本とカタールは、1972年に外交関係を樹立して以来、主に経済分野、特にエネルギー供給を通じて良好な関係を築いてきた。カタールは日本にとって重要な液化天然ガス(LNG)の供給国であり、日本のエネルギー安全保障において不可欠なパートナーとなっている。2011年の東日本大震災の際には、カタールは日本に対してLNGの追加供給や1.00 億 USDの義援金を提供するなど、迅速な支援を行った。

経済協力はエネルギー分野に留まらず、建設、インフラ、投資など多岐にわたる。多くの日本企業がカタールのインフラ整備プロジェクトに参加しており、またカタール投資庁による日本への投資も行われている。両国間の貿易も活発である。

文化交流も進められており、スポーツや教育、芸術分野での交流が行われている。日本のアニメや漫画などのポップカルチャーはカタールの若者の間でも人気があり、日本語学習者も存在する。

政治面では、両国はハイレベルでの往来を重ね、国際場裡における協力関係も維持している。中東地域の安定と平和に向けた日本の外交努力に対し、カタールも一定の理解を示している。

主要な懸案事項としては、エネルギー価格の変動や、中東地域の不安定な情勢が両国関係に与える影響などが挙げられる。また、カタールにおける外国人労働者の人権問題については、日本国内でも関心が持たれており、日本政府や企業に対しても、サプライチェーンにおける人権尊重の取り組みが求められている。

近年、カタールは「カタール国家ビジョン2030」を掲げ、石油・ガス依存からの脱却と経済の多角化を目指しており、日本との間でも、再生可能エネルギー、技術協力、人材育成といった新たな協力分野の可能性が模索されている。

7. 軍事

カタール軍(القوات المسلحة القطريةアル=クッワート・アル=ムサッラハ・アル=カタルイーヤアラビア語)は、カタール陸軍、カタール海軍、カタール空軍、および国内治安部隊から構成される。総兵力は、2023年時点で陸軍12,000人、海軍2,500人、空軍2,000人、国内治安部隊5,000人とされている。

国防予算は、2008年には26億米ドル(GDPの2%)であったが、2022年には74億9000万米ドルに増加した。2011年のアラブの春や2014年のサウジアラビアなど湾岸諸国との外交事件を受け、カタールは軍備拡張を開始した。2013年には湾岸諸国で近年初めて徴兵制度を導入し、カタール国籍の男性国民は当初最大4ヶ月の兵役義務を負ったが、2018年には1年間に延長された。年間約2,000人の徴集兵がカタール軍に入隊する。近年のサウジアラビアやUAEとの緊張関係により、カタール国内では兵役の人気が高まっている。

2017年以降、カタールはヨーロッパ諸国やアメリカ合衆国から大量の兵器を購入し、空軍力は湾岸諸国でも有数の規模となっている。ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)によると、2010年から2014年にかけてカタールは世界第46位の兵器輸入国であったが、2015年には第16位、2016年には第11位へと急増した。

カタールは、アメリカ合衆国、イギリス、フランスと防衛協定を締結している。国内にはアメリカ中央軍の前方司令部であるアル・ウデイド空軍基地があり、約1万人の米軍兵士が駐留している。

カタール軍は、過去にいくつかの国際的な軍事作戦にも参加している。2011年のリビアにおける軍事介入では、ミラージュ2000戦闘機6機を派遣し、NATOの空爆作戦を支援、また特殊部隊を派遣してリビア反体制派の訓練を行った。2015年9月には、イエメン内戦へのサウジアラビア主導の軍事介入に1,000人の兵士、200両の装甲車両、30機のアパッチヘリコプターを派遣してサウジ軍の作戦を支援したが、2017年6月に始まった外交危機の結果、イエメンから部隊を撤退させた。

世界平和度指数の2024年版によると、カタールは世界で29番目に平和な国とされている。しかし、最近の研究では、カタールの軍事費が434%増加するなど軍事力が大幅に増強されており、この背景には贈収賄問題を中心とした武器取引の汚職が関与しているとの指摘もある。

8. 経済

カタールの経済は、20世紀半ばに石油が発見される以前は、主に漁業と真珠採取に依存していた。1892年のオスマン帝国の地方総督による報告書には、同年の真珠採取による収入が245万クランであったと記されている。しかし、1920年代から1930年代にかけて日本の養殖真珠が世界市場に登場すると、カタールの真珠産業は壊滅的な打撃を受けた。1940年にドゥハーン油田で石油が発見されたことが、カタール経済の転換点となった。

現在、カタールは豊富な石油と天然ガス資源に支えられ、世界有数の高所得国となっている。国民は高い生活水準を享受しており、所得税は存在せず、バーレーンと共に世界で最も税率の低い国の一つである。2013年6月の失業率は0.1%であった。会社法により、首長国内のいかなる事業においてもカタール国民が51%の株式を保有することが義務付けられている。貿易産業はカタール商工省が所管している。

2016年時点で、国際通貨基金(IMF)によると、カタールの一人当たりGDPは世界第4位である。経済成長は外国人労働者に大きく依存しており、移民労働者が人口の86%、労働力の94%を占めている。経済成長は、1940年に始まった石油・天然ガス産業にほぼ独占的に基づいている。カタールは液化天然ガス(LNG)の主要輸出国である。2012年には、カタールは今後10年間でエネルギー部門に1200億ドル以上を投資すると推定された。カタールは1961年に加盟した石油輸出国機構(OPEC)の加盟国であったが、2019年1月に脱退した。

2012年、カタールは一人当たり所得で3年連続世界一の座を維持し、2010年に初めてルクセンブルクを追い抜いた。ワシントンD.C.に本拠を置く国際金融協会が発表した調査によると、2012年の購買力平価(PPP)ベースの一人当たりGDPは10.60 万 USD(38万7000カタール・リヤル)であり、世界で最も裕福な国としての地位を維持するのに貢献した。ルクセンブルクは約8.00 万 USDで2位、シンガポールは約6.10 万 USDで3位であった。同調査は、2012年のカタールのGDPを1820.00 億 USDとし、ガス輸出の急増と原油価格の高騰により過去最高水準に達したと述べている。2012年の人口は180万人であった。

2005年に設立されたカタール投資庁(QIA)は、同国の政府系ファンドであり、海外投資を専門としている。2012年時点で資産1150.00 億 USDを有するQIAは、世界で12番目に裕福な政府系ファンドとしてランク付けされた。石油・ガス産業からの数十億ドルの余剰資金により、カタール政府はアメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋地域への投資を指示してきた。カタール・ホールディングはQIAの国際投資部門である。2009年以降、カタール・ホールディングは毎年国から300億ドルから400億ドルを受け取っている。2014年現在、ヴァレンティノ、シーメンス、プランタン、ハロッズ、ザ・シャード、バークレイズ銀行、ヒースロー空港、パリ・サンジェルマンFC、フォルクスワーゲングループ、ロイヤル・ダッチ・シェル、バンク・オブ・アメリカ、ティファニー、中国農業銀行、セインズベリーズ、ブラックベリー、サンタンデール・ブラジルなど、世界中に投資を行っている。

カタールは法人以外の税金はないが、当局はジャンクフードや高級品に課税する計画を発表している。税金は、ファストフード、タバコ製品、ソフトドリンクなど、人体に害を及ぼす商品に実施される。これらの初期の税金の導入は、原油価格の下落と2016年に国が直面した赤字の結果であると考えられている。さらに、2016年には石油会社や政府の他の部門で人員削減が見られた。

カタール国家ビジョン2030の一環として、同国は産業範囲を拡大することにより、石油とガスへの依存度を下げる経済を目指している。資金は、学校教育、観光、グリーンエネルギーに関連するプロジェクトに投入されている。カタールはグリーンエネルギーに多大な努力を払っており、2030年までにエネルギーの20%を太陽光発電から得ることを目標としている。経済変革の一環として、観光産業が成長しており、GDPの成長に貢献し、石油輸出への依存度を低下させている。

8.1. エネルギー

2012年時点で、カタールは150億バレルの確認石油埋蔵量と、世界の資源の13%以上を占めるガス田を有している。経済は1982年から1989年にかけて低迷した。OPECの原油生産割当、原油価格の低下、そして国際市場における全般的に不透明な見通しが石油収入を減少させた。その結果、カタール政府の歳出計画は、収入減に合わせて削減されなければならなかった。結果として生じた景気後退の地域ビジネス環境は、多くの企業が外国人スタッフを解雇する原因となった。1990年代に経済が回復すると、特にエジプトや南アジアからの外国人人口が再び増加した。

カタールの確認ガス埋蔵量は世界第3位であり、7.1 兆 m3 (250.00 兆 ft3)を超える。経済は1991年に15億ドル規模のノースガス田開発第1フェーズの完了によって押し上げられた。1996年には、カタールガスプロジェクトが日本への液化天然ガス(LNG)輸出を開始した。

カタールの重工業プロジェクトはすべてウンム・サイードに拠点を置き、日量5万バレル(8000 m3)の精製能力を持つ製油所、尿素とアンモニアの肥料工場、製鉄所、石油化学プラントなどがある。これらの産業はすべて燃料としてガスを使用している。そのほとんどは、ヨーロッパおよび日本の企業と国営のカタールエナジーとの合弁事業である。アメリカはカタールの石油・ガス産業の主要な設備供給国であり、アメリカ企業はノースガス田開発において主要な役割を果たしている。

2008年、カタールは環境開発を今後20年間のカタールの4つの主要目標の1つとして強調するカタール国家ビジョン2030を発表した。国家ビジョンは、地域および地球環境を保全するために、石油ベースのエネルギーに代わる持続可能な代替エネルギーを開発することを約束している。カタールは、今後20年間で再生可能資源への投資を国の主要目標としている。2030年までに、カタールはエネルギーの20%を太陽光発電から得るという目標を設定している。同国は、年間約2,140 kWh/m2の全天日射量を有するため、太陽光発電システムを活用するのに適した位置にある。さらに、直達日射量は年間約2,008 kWh/m2であり、集光型太陽熱発電からも恩恵を受けることができることを意味する。カタール財団は太陽光発電目標の支援に積極的に取り組んでいる。同財団はカタール・ソーラーを設立し、カタール開発銀行およびドイツ企業ソーラーワールドと共に合弁事業に着手し、カタール・ソーラー・テクノロジーズ(QSTec)を設立した。2017年、QSTecはラス・ラファンにポリシリコン工場を稼働させた。この工場は太陽光発電能力1.1MWを有する。

カタールは「カタール化」という精力的なプログラムを推進しており、すべての合弁産業および政府部門はカタール国民をより権限のある地位に就かせるよう努めている。アメリカで教育を受けた者を含む、海外で教育を受けたカタール人が増えており、以前は外国人が占めていた主要な地位に就くために帰国している。外国人労働者の流入を抑制するため、カタールはここ数年、外国人労働力プログラムの管理を強化している。安全保障は、カタールの厳格な入国および移民規則・規制の主要な根拠となっている。

8.2. 観光

カタールは観光分野で最も急成長している国の一つである。世界観光ランキングによると、2017年には230万人以上の海外観光客が訪れた。カタールは、88カ国の国民がビザなしで無料で入国できるなど、最近のビザ円滑化の改善により、中東で最も開かれた国の一つとなっている。カタールは最近、世界経済フォーラムの旅行・観光競争力調査2019年版で、中東の市場環境において上位8カ国に入った。

ドーハは世界で最も急成長しているホテルおよびホスピタリティ市場の一つである。2010年のワールドカップ招致成功以来、インフラに費やされた2200億ドルがこの産業の活性化に貢献した。ホテルはまた、同国の地理的位置からも恩恵を受けている。観光部門は力強い回復を続けており、2022年上半期には72万9000人以上の海外からの訪問者があり、2021年通年と比較して19%増加した。目標は2030年までに観光業をGDPの12%に引き上げることである。ドーハの観光産業は非常に急速に成長し、世界中からの旅行者のハブとなっている。イスラム美術館、スーク・ワキーフ、カターラ文化村は最も人気のある観光スポットの一部である。88カ国の国民がビザなしでカタールに入国できるようになった新しい規則のおかげで、中東で最も訪問しやすい場所の一つとなっている。同国はまた、2022 FIFAワールドカップや今後の2030年アジア競技大会などのイベントを開催することにより、GDPに占める観光業の割合を2030年までに12%に引き上げることを目指している。

国営航空会社であるカタール航空およびハマド国際空港は、旅行者に世界最高水準の輸送サービスを提供しており、これがカタールの観光客増加に貢献している。カタールの調査センターであるガルフニュースは、近年の統計と今後のイベントを検証し、同国が2020年までに外国人旅行者の誘致により119億ドルの収益を上げると予測した。この上昇傾向の理由は、カタールにおけるホスピタリティの向上と国の文化への注目である。

8.3. 交通

2008年、インフラ開発を監督する機関の一つである公共事業庁(アシュガル)は、近い将来の全セグメントにおける大規模プロジェクト拡大に備え、組織を合理化し近代化するための大規模な再編を行った。アシュガルは、2006年3月に制定され2025年まで続く交通基本計画を策定した都市計画開発庁と連携して業務を行っている。

道路網は計画の主要な焦点である。このセグメントのプロジェクトのハイライトには、数十億ドル規模のドーハ高速道路やカタール・バーレーン・コーズウェイが含まれる。道路渋滞を緩和するために、ドーハメトロ、ライトレールシステム、より広範なバスネットワークなどの大量輸送機関の選択肢も開発中である。さらに、鉄道システムは大幅に拡張されており、最終的にはすべての湾岸アラブ諸国を結ぶGCC全体のネットワークの不可欠な部分を形成する可能性がある。

ハマド国際空港はドーハにある。2014年に、それまでのドーハ国際空港に代わってカタールの主要空港となった。2016年には、旅客数で世界で50番目に利用者の多い空港となり、37,283,987人の乗客を扱い、2015年から20.2%増加した。カタール航空は、6大陸に就航し、毎日160以上の目的地を結ぶ世界最大級の航空会社の一つである。2011年、2012年、2015年、2017年、2019年にエアライン・オブ・ザ・イヤーを受賞し、46,000人以上を雇用している。

カタールは、ヨーロッパと中国またはアフリカ間の貿易に参加するために、物流と港湾をますます活性化させている。この目的のために、ハマド港などの港湾は急速に拡張され、その技術に投資が行われている。同国は歴史的にも現在も、中国沿岸からインド南端を経由してモンバサへ、そこから紅海を経由してスエズ運河を通って地中海へ、さらにアドリア海北部地域のイタリア北部の拠点トリエステとその中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北海への鉄道連絡網へと続く海のシルクロードの一部である。ハマド港はカタールの主要な港であり、ドーハの南、ウンム・アル・フール地区にある。港の建設は2010年に始まり、2016年12月に稼働した。年間最大780万トンの製品を扱うことができ、港を通過する貿易の大部分は食料品と建材で構成されている。北海岸では、ラス・ラファン港が世界で最も広範な液化天然ガス輸出施設として機能している。

カタールは公共交通機関で大きな進歩を遂げており、ドーハメトロはそのシステムの最も重要な部分の一つである。地下鉄システムは、ハマド国際空港や主要なビジネスハブなど、首都の重要な地域を結んでいる。これは住民や観光客が移動するための近代的で迅速な方法である。さらなる拡張が計画されており、地域全体の接続性が向上する予定である。カタール鉄道は、チケット、計画、そして将来の予定に関する多くの情報を提供している。

8.4. 農林水産業・工業

カタールの農業は、国土の大部分が砂漠であり、年間降水量が極めて少ないため、限定的である。国土に占める農地面積は1%未満であり、主に灌漑を利用した野菜や果物の栽培が行われている。主要な農産物には、トマト、キュウリ、ナツメヤシなどがある。政府は食料自給率向上を目指し、水耕栽培や温室栽培などの近代技術の導入を奨励している。

漁業は伝統的に重要な産業であったが、現在は石油・ガス産業に比べて経済的重要性は低下している。しかし、依然として国内消費向けの漁獲が行われており、ハマグリやエビなどが主な漁獲物である。

林業は、自然環境の制約からカタールには存在しない。

工業部門は、石油・ガス産業に大きく依存している。石油精製、液化天然ガス(LNG)プラント、石油化学製品の製造が中心である。これらは主に国営企業であるカタールエナジーが主導している。政府は経済の多角化を目指し、アルミニウム精錬、鉄鋼、セメント、肥料などの非石油・ガス関連の製造業の育成にも力を入れているが、依然としてエネルギー集約型の産業が中心である。メサイード工業地帯やラス・ラファン工業都市が主要な工業拠点となっている。

8.5. 情報通信技術

カタールは情報通信技術(ICT)の発展に積極的に取り組んでおり、国内のインフラ整備は高度に進んでいる。インターネット普及率は非常に高く、国民の大部分が高速インターネット接続を利用できる環境にある。スマートフォンやモバイルブロードバンドの普及も急速に進んでおり、デジタル社会への移行が進んでいる。

主要な通信事業者は、国営のOoredoo(旧カタールテレコム)と、Vodafone Qatarの2社である。これらの事業者は、固定電話、携帯電話、インターネット接続サービスを提供しており、5Gネットワークの展開も積極的に行っている。

政府は「カタール国家ビジョン2030」の一環として、ICTを活用した知識基盤型経済への転換を目指しており、電子政府サービスの拡充、スマートシティ構想の推進、ICT分野での人材育成などに力を入れている。カタール・サイエンス&テクノロジー・パークは、ICT関連の研究開発やイノベーションを促進するための拠点となっている。

メディア分野では、衛星放送局アルジャジーラが国際的に高い知名度を誇るが、国内の報道の自由については制限があるとの指摘もある。ソーシャルメディアの利用は活発であるが、政府はサイバーセキュリティ対策も強化している。

9. 社会

カタールの社会は、急速な経済発展と国際化に伴い、伝統的な価値観と近代的なライフスタイルが混在する複雑な様相を呈している。豊富な石油・ガス資源による高い所得水準は、国民に手厚い福祉制度(無償の医療・教育など)をもたらしているが、その一方で、人口の大多数を占める外国人労働者の存在は、独自の社会構造と課題を生み出している。

伝統的なイスラムの教えは依然として社会規範の基盤であり、家族や部族の結びつきが重視される。しかし、西洋文化の影響も随所に見られ、特に若い世代の間では新しい価値観が広がりつつある。

社会問題としては、外国人労働者の人権問題、急激な都市化に伴う環境問題、生活習慣病の増加などが挙げられる。また、伝統文化の維持とグローバル化への対応という課題にも直面している。政府は「カタール国家ビジョン2030」を掲げ、持続可能な発展、人材育成、社会の結束強化などを目指した政策を進めている。

9.1. 人口

カタールの人口は、季節によって大きく変動する。これは、国が移民労働力に大きく依存しているためである。2017年初頭、カタールの総人口は260万人で、そのうち外国人が大多数を占めていた。カタール国民はわずか31万3,000人(12%)で、残りの230万人は外国人居住者であった。

南アジア出身者(インド亜大陸の国々、スリランカを含む)の合計数は150万人以上(60%)を占める。その中でも、インド人が最大のコミュニティであり、2017年には65万人を数えた。次いで、ネパール人が35万人、バングラデシュ人が28万人、スリランカ人が14万5千人、パキスタン人が12万5千人であった。南アジア出身ではない外国人居住者は、カタール人口の約28%を占め、その中で最大のグループは26万人のフィリピン人と20万人のエジプト人であり、その他多くの国籍の人々(他のアラブ諸国の国民、ヨーロッパ人などを含む)が居住している。

カタールの最初の人口統計記録は1892年に遡り、この地域のオスマン帝国総督によって実施された。都市部の住民のみを含むこの国勢調査に基づくと、1892年の人口は9,830人であった。1970年に行われた最初の国勢調査では、人口は111,133人であった。2010年の国勢調査では、人口は1,699,435人と記録された。2013年1月、カタール統計局は人口を1,903,447人と推定し、そのうち男性が1,405,164人、女性が498,283人であった。男性労働者の流入により男女比のバランスが崩れ、女性は現在、人口のわずか4分の1に過ぎない。

カタールの都市化率は非常に高く、人口の大部分が首都ドーハとその周辺地域に集中している。

9.1.1. 民族構成

カタールの民族構成は、同国の経済発展と労働力需要を反映し、極めて多様性に富んでいる。カタール国籍を保有する国民は全人口の約10~15%程度であり、その多くはアラビア半島を起源とするアラブ人である。彼らはさらに、古くからの遊牧民であるベドウィンの血を引く家系、イランやパキスタン、アフガニスタンなどに起源を持つハダルと呼ばれる人々、そして歴史的に東アフリカからの奴隷の子孫であるアブドと呼ばれる人々に大別されることがある。

人口の大多数(約85~90%)は外国人居住者であり、その中でも最大のグループは南アジア出身者である。特にインド人が最も多く、次いでネパール人、バングラデシュ人、スリランカ人、パキスタン人などが続く。彼らは主に建設業、サービス業、家事労働などの分野で働いている。

その他、東南アジア出身者(特にフィリピン人)、他のアラブ諸国出身者(特にエジプト人)、そして少数の欧米諸国出身者などが居住している。これらの多様な移民グループは、カタールの経済を支える上で不可欠な役割を担っているが、同時に社会統合や文化摩擦、労働者の権利といった課題も生じている。

9.2. 宗教

イスラム教がカタールの国教であり、国民の大多数はイスラム教徒である。その中でも、スンニ派のワッハーブ派(サラフィー主義)が支配的であり、サーニー首長家もこの宗派に属する。シーア派イスラム教徒も少数ながら存在し、人口の5~15%程度を占めるとされる。

外国人居住者が人口の大部分を占めるため、国内には多様な宗教が存在する。2010年の統計によると、総人口の約67.7%がイスラム教徒、13.8%がキリスト教徒、13.8%がヒンドゥー教徒、3.1%が仏教徒であり、その他少数の宗教や無宗教の人々が残りの1.6%を占める。

憲法は信教の自由を保障しているが、実際にはイスラム教以外の宗教活動には一定の制約がある。キリスト教徒は、政府から寄贈された土地に教会を建設することが2008年以降許可されており、カトリック教会の「ロザリオの聖母教会」や聖公会の「公現教会」などが活動している。モルモン教の2つの支部やバハイ教のコミュニティも存在する。ただし、イスラム教から他の宗教への改宗や、イスラム教徒に対する布教活動は法律で禁じられており、違反した場合には厳しい罰則が科される可能性がある。

カタール宗教問題省は、「シャリーアと文化遺産を育成するとともに、現代的なイスラム社会を構築する」ことをビジョンとして掲げている。

9.3. 言語

カタールの公用語はアラビア語であり、湾岸アラビア語のカタール方言が現地で話されている。カタール手話は聴覚障害者のコミュニティの言語である。

英語は第二言語として広く使用されており、特にビジネスや商業の分野ではリングワ・フランカ(共通語)としての地位を確立している。カタールの人口の大部分を占める外国人居住者とのコミュニケーションにおいても英語は不可欠である。医療現場や、カタールで働く看護師の訓練のような状況では、英語が共通語として機能している。政府は、英語の普及によるアラビア語の地位低下を懸念し、アラビア語の保護と振興のための取り組みも行っている。

国の多文化的な構成を反映して、他にも多くの言語が話されている。主なものには、マラヤーラム語、ペルシア語、バローチー語、ブラーフイー語、ヒンディー語、ウルドゥー語、パシュトー語、カンナダ語、タミル語、テルグ語、ネパール語、シンハラ語、ベンガル語、タガログ語、トゥル語、インドネシア語などがある。これらの言語は、それぞれの外国人コミュニティ内で主に使用されている。

9.4. 保健

カタールの医療水準は一般的に高い。カタール国民は国民皆保険制度によってカバーされており、外国人居住者は雇用主から医療保険を提供されるか、自営業者の場合は自身で保険に加入する必要がある。政府の医療費支出は中東で最も高い水準にあり、2014年には47億ドルが医療に投資された。これは2010年から21億ドルの増加である。主要な医療提供機関は、政府によって非営利医療提供者として設立されたハマド医療法人であり、病院、救急サービス、在宅医療サービスのネットワークを運営しており、これらはすべてジョイント・コミッションによって認定されている。

2010年、医療費支出は国のGDPの2.2%を占め、中東で最も高かった。2006年には、住民1万人あたり23.12人の医師と61.81人の看護師がいた。2014年の出生時平均寿命は82.08歳で、男性が83.27歳、女性が77.95歳であり、中東で最も高い平均寿命であった。カタールの乳児死亡率は10万人あたり7人と低い。

2006年には、人口1万人あたり25床のベッドがあり、医師27.6人、看護師73.8人がいた。2011年には、ベッド数は人口1万人あたり12床に減少したが、医師数は人口1万人あたり28人に増加した。同国は地域で最も病院ベッドの割合が低い国の一つであるが、医師の数はGCCで最も多い。

10. 文化

カタールの文化は、他の東アラビア諸国と同様に、イスラム教の影響を強く受けている。毎年12月18日に開催されるカタールナショナルデーは、国民的アイデンティティの形成に重要な役割を果たしてきた。これは、ジャーシム・ビン・ムハンマド・アール=サーニーの王位継承と、その後の国内諸部族の統一を記念して祝われる。

ドーハ文化祭は、カタール文化・芸術・遺産省が毎年実施している文化活動の一つであり、2002年にカタールの文化を国内外に広める目的で始まった。

10.1. 芸術

カタールの芸術振興は、特にサーニー家、とりわけ首長の妹であるシェイハ・アル・マヤッサ・ビント・ハマド・ビン・ハリーファ・アール=サーニーによって熱心に進められている。彼女はカタール美術館庁を率いており、国内外で多くの文化事業を推進している。

2008年に開館したドーハのイスラム美術館は、この地域で最高の美術館の一つと評価されている。この美術館や、マトハフ・アラブ近代美術館など、他のいくつかのカタールの美術館はカタール美術館庁の管轄下にあり、同庁は海外での芸術イベントも後援している。例えば、2010年のヴェルサイユ宮殿での村上隆の大規模展覧会や、2012年のロンドンでのダミアン・ハースト展などが挙げられる。

カタールは、価値の面で世界最大のアート市場の買い手となっている。カタールの文化部門は、国が世界的な認知度を獲得し、主にガス産業からの資源に由来する国の発展に貢献できるように開発されている。

伝統的なカタール美術には、書道、幾何学模様の装飾、金属細工、織物などがある。近代以降は、絵画、彫刻、現代美術も盛んになり、多くのカタール人アーティストが国内外で活躍している。政府は、カターラ文化村のような施設を通じて、芸術家の活動を支援し、国民が芸術に触れる機会を提供している。

10.2. 文学

カタールの文学は19世紀にその起源を遡る。当初、書かれた詩が最も一般的な表現形式であった。19世紀初頭に遡る二人の詩人、アブドゥル・ジャリル・アッ=タバータバーイーとムハンマド・ビン・アブドゥッラー・ビン・ウサイミーンが、カタールの最も初期の書かれた詩のコーパスを形成した。20世紀半ばにカタールが石油輸出から利益を得るようになり、多くのカタール人がベドウィンの伝統を捨ててより都市的なライフスタイルを選ぶようになると、詩は後に人気を失った。

1950年代に正式な教育を受けるカタール人の数が増加し、その他の重要な社会変化が起こったため、1970年には最初の短編小説アンソロジーが発表され、1993年には地元作家による最初の小説が出版された。詩、特に主流のナバティー詩はある程度の重要性を保っていたが、やがて他の文学形式に取って代わられることになった。カタール社会の他のほとんどの芸術形式とは異なり、女性は男性とほぼ同程度に現代文学運動に関与してきた。

10.3. メディア

カタールのメディアは、2014年のフリーダム・ハウスによる報道の自由報告書で「不自由」と分類された。テレビ放送は1970年に開始された。アルジャジーラは、ドーハに本社を置く主要なテレビネットワークである。アルジャジーラは当初、1996年に同名のアラビア語のニュースおよび時事衛星テレビチャンネルとして開始され、その後、いくつかの専門テレビチャンネルからなるグローバルネットワークに拡大した。

ジャーナリストは、特にカタール政府と支配王家に関して自己検閲を行っていると報じられている。メディアにおける政府、首長、支配王家への批判は違法である。報道法第46条によれば、「カタール国の首長は批判されてはならず、彼の事務所の長の書面による許可なしに彼に声明を帰することはできない」。ジャーナリストはイスラム教を侮辱したとして訴追されることもある。

2014年、サイバー犯罪防止法が可決された。この法律は報道の自由を制限すると言われており、地域の平和を脅かしたり虚偽のニュースを公表したりするなどの広範な理由で懲役刑や罰金を科す。湾岸人権センターは、この法律は言論の自由への脅威であると述べ、法律の特定の条項の取り消しを求めている。

近年、報道メディアは拡大している。現在、カタールでは7つの新聞が発行されており、うち4紙がアラビア語、3紙が英語で発行されている。インド、ネパール、スリランカからの新聞もカタールで印刷された版がある。

電気通信インフラに関しては、カタールは世界経済フォーラムのネットワーク準備指数(NRI)において中東諸国の中で最も順位が高い。NRIは、国の情報通信技術の発展レベルを決定するための指標である。カタールは2014年のNRIランキングで全体で23位であり、2013年から変わらなかった。

10.4. 音楽

カタールの音楽は、ベドウィンの詩、歌、踊りに基づいている。ドーハの伝統的な踊りは金曜日の午後に行われる。その一つがアルダであり、これはアッ=ラス(直火で皮を熱する大きな太鼓)、タンバリン、シンバルと小さな太鼓など、さまざまな打楽器を伴って2列の踊り手によって演じられる様式化された武術舞踊である。民俗音楽で使用される他の打楽器には、「ガラース」(背の高い粘土の壺)や「トゥス」または「タサート」として知られるブリキのコップがあり、通常は棒で叩く縦長の太鼓「タブル」と組み合わせて使用される。ウードやラバーブなどの弦楽器も一般的に使用される。

10.5. スポーツ

カタールではサッカーが選手数、観客数ともに最も人気のあるスポーツである。カタールサッカー協会が1970年にFIFAに加盟した直後、国の初期の国際的な称賛の一つは、1981年にU-20カタール代表がその年のFIFAワールドユース選手権の決勝で西ドイツに4-0で敗れたものの準優勝したことであった。シニアレベルでは、カタールはAFCアジアカップを3度開催している。最初は1988年大会、2度目は2011年大会、3度目は2023年大会である。国の歴史上初めて、カタール代表はアラブ首長国連邦で開催された2019年アジアカップで優勝し、決勝で日本を3-1で破った。彼らは7試合すべてに勝利し、大会を通じて失点はわずか1点であった。次の2023年大会では開催国兼前回優勝国として、決勝でヨルダンを破り、タイトルを防衛した。

2010年12月2日、カタールはそれまでFIFAワールドカップ本大会に出場したことがなかったにもかかわらず、2022 FIFAワールドカップの開催権を獲得した。地元組織委員会はこのイベントのために7つの新しいスタジアムを建設し、既存の1つのスタジアムを拡張した。カタールの2022年ワールドカップ招致成功は、中東で初めて大会開催国に選ばれたため、ペルシア湾地域で熱狂的に歓迎された。同時に、この招致は、贈収賄の疑惑や贈収賄疑惑の捜査妨害など、多くの論争に巻き込まれた。ヨーロッパのサッカー協会も、選手の体力に対する暑さの影響から、イベントが冬に再スケジュールされた場合にヨーロッパの国内リーグ日程に引き起こす可能性のある混乱まで、さまざまな理由で2022年ワールドカップのカタール開催に反対した。2014年5月、カタールのサッカー関係者モハメド・ビン・ハマムは、カタール招致への支援と引き換えに当局者に総額300万ポンドの支払いを行ったとして告発された。2014年11月のFIFAによる入札プロセスに関する調査では、カタールはいかなる不正行為も行っていないとされた。

イギリスの日刊紙『ガーディアン』は、「2022年に向けて首長国を準備する移民労働者の虐待と搾取」という短いドキュメンタリーを制作した。2014年の『ガーディアン』による調査では、2022年ワールドカップの主催者のために豪華なオフィスを建設していた移民労働者が1年以上賃金を支払われておらず、「ゴキブリが蔓延る宿舎から不法に働いている」と報じられた。2014年には、2022年ワールドカップのインフラ建設に従事していたネパール人移民が2日に1人の割合で死亡していた。カタール2022組織委員会は、カタールでのワールドカップ開催が地域の「変化の触媒」として機能すると主張し、さまざまな疑惑に対応した。『ガーディアン』の2021年2月の記事によると、約6,500人の移民建設労働者が死亡していた。しかし、カタールでのワールドカップは大会史上最も費用がかかり、多くの近代的技術が導入され、多くの人々が大会運営に満足を表明した。

カタールは2022年FIFAワールドカップのために160万人のサッカーファン層を迎えると推定されていた。しかし、国内の建設工事では、利用可能な37,000室のホテル客室が2021年末までに70,000室になる見込みであった。2019年12月、カタールのワールドカップ関係者は、イギリスのグラストンベリー・フェスティバルやアメリカのコーチェラ・フェスティバルの主催者に、何千人ものサッカーファンのために巨大な砂漠のキャンプ場を計画するよう打診した。郊外のワールドカップキャンプ場には、認可されたバー、レストラン、エンターテイメント、洗濯施設があると報じられた。さらに、大会期間中、約4万人のための一時的な浮遊宿泊施設として2隻のクルーズ船も予約された。

サッカーが最も人気のあるスポーツであるが、他のチームスポーツもシニアレベルでかなりの成功を収めている。2015年、男子ハンドボール代表は開催国として世界男子ハンドボール選手権でフランスに次ぐ準優勝を果たしたが、この大会は開催国とそのチームに関する多くの論争に見舞われた。さらに、2014年、カタールは男子3x3バスケットボールで世界選手権で優勝した。

クリケットはカタールの南アジア系ディアスポラの間で人気がある。カジュアルなストリートクリケットが最も人気のある形式であるが、カタールクリケット協会は1999年から国際クリケット評議会(ICC)のメンバーであり、男子および女子代表チームは共にICCの大会に定期的に出場している。カタールの主要なクリケット場はウェストエンドパーク国際クリケットスタジアムである。

バスケットボールはカタールのアジア系の人々の間で発展したスポーツである。カタールは2005年FIBAアジア選手権、2013年FIBAアジア3x3選手権、2014年FIBAアジアU-18選手権、2022年FIBA U-16アジア選手権を開催した。カタールは2027 FIBAバスケットボール・ワールドカップを開催し、アラブ諸国で初めてFIBAバスケットボール・ワールドカップを開催する国となる。

ドーハのハリーファ国際テニス・アンド・スカッシュ・コンプレックスは、2008年から2010年にかけて女子テニスのWTAツアー選手権を開催した。ドーハはWTAプレミアトーナメントのカタール・レディース・オープンを毎年開催している。2002年以来、カタールは6ステージの自転車レースであるツアー・オブ・カタールを毎年開催している。毎年2月、ライダーはカタールの平坦な土地の道路を6日間レースする。各ステージは100km以上の距離をカバーするが、タイムトライアルは通常より短い距離である。ツアー・オブ・カタールは、エリート男子カテゴリーのプロライダーのためにカタール自転車連盟によって組織されている。

カタール陸軍スカイダイビングチームは、いくつかの異なるスカイダイビング種目を持ち、世界のトップ国の中に位置している。カタール国立パラシュートチームは、カタールのナショナルデーや、2015年世界ハンドボール選手権などの大規模なイベントで毎年演技を行っている。

ドーハは、公式のFIVBバレーボール男子クラブ世界選手権を4回、FIVBバレーボール女子クラブ世界選手権を3回開催した。ドーハはまた、アジアバレーボール選手権を1度開催した。

10.5.1. 2022年FIFAワールドカップ

カタールは、2010年12月2日に2022 FIFAワールドカップの開催権を獲得した。これは中東地域で初めて開催されるFIFAワールドカップであり、カタールにとっても国家的な一大プロジェクトとなった。大会開催に向けて、カタール政府は莫大な資金を投じてインフラ整備を進め、8つの近代的なスタジアムを新設または改修した。これらのスタジアムは、冷却システムを備えるなど、酷暑対策が施された。

大会運営自体は概ねスムーズに行われ、多くの観客が訪れ、世界的な注目を集めた。しかし、大会の準備段階から開催期間中にかけて、多くの論争や批判が巻き起こった。最も深刻な問題の一つが、スタジアム建設などに従事した外国人労働者の人権問題である。イギリスの新聞『ガーディアン』などは、劣悪な労働条件、低賃金、安全対策の不備、そして多数の労働者の死亡事故を報じ、国際的な非難を浴びた。カタール政府は労働法制の改革(カファラ制度の廃止、最低賃金の導入など)を行ったと主張したが、その実効性については疑問の声が依然として残っている。

また、カタールの気候条件から、大会は通常の夏開催ではなく、11月から12月にかけて開催された。これはヨーロッパの主要サッカーリーグの日程に大きな影響を与え、批判を招いた。さらに、開催国決定のプロセスにおける汚職疑惑も浮上し、FIFAの透明性に対する疑念も生じた。

社会的・経済的影響としては、インフラ整備による国内経済への一時的な刺激効果や、国際的な知名度の向上などが挙げられる。一方で、大会開催に伴う巨額の財政負担や、大会後のスタジアムの活用方法、そして外国人労働者の権利問題が残した負の遺産など、長期的な課題も指摘されている。

2022年FIFAワールドカップは、カタールにとって国家の威信をかけたイベントであったと同時に、同国の人権状況や労働問題に対する国際社会の厳しい目を浮き彫りにする機会ともなった。大会の成功と評価は、これらの課題への今後の対応によって大きく左右されることになるだろう。

10.6. 食文化

カタールの食文化は、伝統的なアラブ料理を基本としつつ、長年にわたる海上交易や近年の国際化の影響を受け、インド、イラン、レバント地方、さらには西洋の要素も取り入れた多様なものとなっている。イスラム教の戒律に基づき、豚肉やアルコールは一般的に食されないが、外国人向けのホテルなどではアルコールが提供される場合もある。

伝統的な主要料理には以下のようなものがある。

- マクブース (مجبوسMajboosアラビア語): 米と肉(主に羊肉または鶏肉)、スパイスを一緒に炊き込んだ料理で、カタールの国民食とも言える。

- ハリース (هريسHareesアラビア語): 小麦と肉を長時間煮込んで作る粥状の料理で、特にラマダン期間中によく食される。

- サルーナ (صالونةSaloonaアラビア語): 肉や野菜を煮込んだスパイシーなシチュー。パンや米と一緒に食べる。

- マシュフール (مشخولMashkoolアラビア語): スパイスで味付けした米の上に、調理した肉や魚を乗せた料理。

主要な食材としては、羊肉、鶏肉、魚介類(特にフムール(ハタの一種)やサフィー(アイゴの一種)など)、米、ナツメヤシ、乳製品(ヨーグルトやチーズなど)が挙げられる。カルダモン、サフラン、シナモン、クミン、コリアンダーなどのスパイスがふんだんに使われるのが特徴である。

パンも重要な主食であり、ホブズ (خبزKhubzアラビア語) と呼ばれる平たいパンが一般的である。デザートには、ナツメヤシを使ったものや、ルゲイマート (لقيماتLuqaimatアラビア語) と呼ばれる揚げドーナツのような甘い菓子がある。飲み物としては、アラビアコーヒー(ガフワ)が伝統的にもてなしの象徴として重要であり、紅茶も広く飲まれている。

現代では、ドーハを中心に世界各国の料理を提供するレストランが多数存在し、国際色豊かな食環境となっている。しかし、家庭では依然として伝統的なカタール料理が大切に受け継がれている。

10.7. 世界遺産

カタールには、2024年現在、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が1件存在する。

- アル・ズバラ考古遺跡 (موقع الزبارة الأثريアル・ズバラ考古遺跡アラビア語)

- 登録年:2013年

- 種類:文化遺産

- 概要:カタール半島北西岸に位置するこの遺跡は、18世紀から19世紀初頭にかけてペルシア湾地域で栄えた真珠採取と交易の拠点の町であったアル・ズバラの遺構である。城壁、宮殿、モスク、住居、倉庫、港などの跡が保存されており、当時の湾岸地域の都市計画や社会経済活動、そして真珠交易の歴史を伝える重要な考古学的証拠とされている。この遺跡は、近代以前の湾岸地域の都市国家の姿を良好な状態で今に伝える貴重な例として評価されている。

カタール政府は、国内の他の文化財や自然遺産の保護にも力を入れており、将来的な世界遺産登録を目指す動きもある。これらの遺産は、カタールの歴史と文化の多様性を理解する上で重要な役割を担っている。

10.8. 祝祭日

カタールの祝祭日は、国の記念日とイスラム教の宗教的祝祭から構成される。日付はグレゴリオ暦とヒジュラ暦(イスラム暦)の両方に基づいており、後者の場合は毎年日付が変動する。

主な国の祝日:

| 日付 | 日本語表記 | アラビア語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 2月の第2火曜日 | 国民スポーツの日 | اليوم الرياضي للدولةアッ=ヤウム・アッ=リヤーディー・リッ=ダウラアラビア語 | 2012年より制定。国民の健康増進とスポーツ参加を奨励。 |

| 12月18日 | カタールナショナルデー | اليوم الوطني لدولة قطرアッ=ヤウム・アル=ワタニー・リ=ダウラト・カタルアラビア語 | 1878年のジャーシム・ビン・ムハンマド・アール=サーニーによるカタール統一を記念する建国記念日。2006年までは9月3日(独立記念日)が祝われていたが、2007年より変更された。 |

主な宗教的祝祭日(ヒジュラ暦に基づくため、毎年日付が変動):

| 祝祭日 | 日本語表記 | アラビア語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| シャウワール月1日から3日間程度 | イード・アル=フィトル(断食明けの祭り) | عيد الفطرイード・アル=フィトルアラビア語 | ラマダン(断食月)の終了を祝う。 |

| ズー=ル=ヒッジャ月10日から3~4日間程度 | イード・アル=アドハー(犠牲祭) | عيد الأضحىイード・アル=アドハーアラビア語 | ハッジ(メッカ巡礼)の終了を祝い、イブラーヒーム(アブラハム)の信仰と服従を記念して動物を犠牲として捧げる。 |

これらの祝祭日には、政府機関や多くの企業が休日となり、家族や友人と過ごしたり、特別な食事や行事が行われたりする。特にイードの期間は、モスクでの礼拝、慈善活動、祝賀行事などで賑わう。

11. 教育

カタールは、石油・ガス収入を背景に教育分野への投資を積極的に行い、教育制度の近代化と水準向上に取り組んでいる。ランド研究所を起用して幼稚園から高校までの教育制度(K-12)の改革を行った。

カタール財団を通じて、エデュケーション・シティが建設された。この広大なキャンパスには、ワイル・コーネル医科大学カタール校、カーネギーメロン大学コンピュータ科学部、ジョージタウン大学外交政策学部、ノースウェスタン大学メディル・ジャーナリズム学部、テキサスA&M大学工学部、バージニア・コモンウェルス大学芸術学部など、欧米の著名な大学の分校が誘致され、国際的な水準の高等教育を提供している。

2012年時点での識字率は、男性が3.1%、女性が4.2%と、アラブ諸国の中で最も低い水準であり、世界でも86位であった。国民は幼稚園から高校まで政府提供の教育を受けることが義務付けられている。1973年に設立されたカタール大学は、国内で最も古く、最大規模の高等教育機関である。

2002年11月、ハマド・ビン・ハリーファ・アール=サーニー首長は最高教育評議会を設立した。同評議会は、就学前教育から大学レベルまでのあらゆる年齢層の教育を指導・管理し、カタールを教育改革のリーダーとして位置づけることを目指す「新時代の教育」イニシアチブも設立した。ウェブメトリクス大学ランキングによると、国内のトップランキング大学は、カタール大学(世界1,881位)、テキサスA&M大学カタール校(3,905位)、ワイル・コーネル医科大学カタール校(6,855位)である。

2009年、カタールは産業界と大学を結びつけるためにエデュケーション・シティにカタール・サイエンス&テクノロジー・パークを設立した。エデュケーション・シティには、完全に認定された国際バカロレア校であるカタール・アカデミーもある。さらに、カナダの2つの教育機関、ノースアトランティック大学(ニューファンドランド・ラブラドール州に本部)とカルガリー大学がドーハにキャンパスを開設した。他の営利目的の大学も市内にキャンパスを設立している。

2012年、カタールは世界最高の一人当たり国民所得を有しているにもかかわらず、15歳および16歳を対象とした数学、読解、技能に関するPISA(OECD生徒の学習到達度調査)テストに参加した65のOECD諸国の中で下から3番目にランクされた。世界知的所有権機関が発表するグローバル・イノベーション・インデックスでは、2019年の65位から2024年には49位に上昇した。

国家開発戦略の一環として、カタールは教育水準を向上させるための10カ年戦略計画を策定している。政府は、アル=バイラクなどの教育支援プログラムを開始した。アル=バイラクは2010年に開始され、高校生にカタール大学の先端材料センターで研究環境を体験する機会を提供することを目的としている。このプログラムは、STEM分野と言語を網羅している。

2006年にカタール財団のイニシアチブの一環として開始されたカタール国立研究基金は、科学研究のための公的資金を確保する目的で設立された。この基金は、主に石油・ガスベースの経済から知識経済への経済多角化の手段として機能している。カタール・サイエンス&テクノロジー・パーク(QSTP)は、国の知識経済への移行を支援する試みとして、2009年3月にカタール財団によって設立された。初期資本金8億ドルで、当初21の組織をホストしていたQSTPは、カタール初の自由貿易区となった。

教育制度の整備と国際化は進んでいるものの、PISAの成績に見られるような教育の質の課題や、国内の労働市場のニーズとのミスマッチなど、解決すべき問題も依然として存在する。