1. 概要

ディオスダド・パンガン・マカパガル(Diosdado Pangan Macapagal Sr.英語、1910年9月28日 - 1997年4月21日)は、フィリピンの弁護士、詩人、政治家であり、第9代フィリピン共和国大統領(1961年 - 1965年)および第5代副大統領(1957年 - 1961年)を務めた。彼は「ルバオの貧しい少年」として知られ、政府内の汚職撲滅と経済成長の促進に尽力した。

マカパガルは、フィリピン初の農地改革法を導入し、フィリピン・ペソを自由な通貨交換市場に開放し、外貨および輸入規制を自由化した。しかし、彼の改革の多くは、ライバルであるナショナリスタ党が支配する議会によって妨げられた。また、彼はフィリピン独立記念日の祝賀日を7月4日から6月12日に変更したことでも知られている。これは、1898年にエミリオ・アギナルド大統領がスペイン帝国からのフィリピン第一共和国の独立を一方的に宣言した日を記念するものである。

1970年には憲法制定会議の議長を務め、後の1973年フィリピン憲法の草案作成を主導した。彼の娘であるグロリア・マカパガル・アロヨもまた、後にフィリピン共和国大統領を務めた。

2. 初期生活と背景

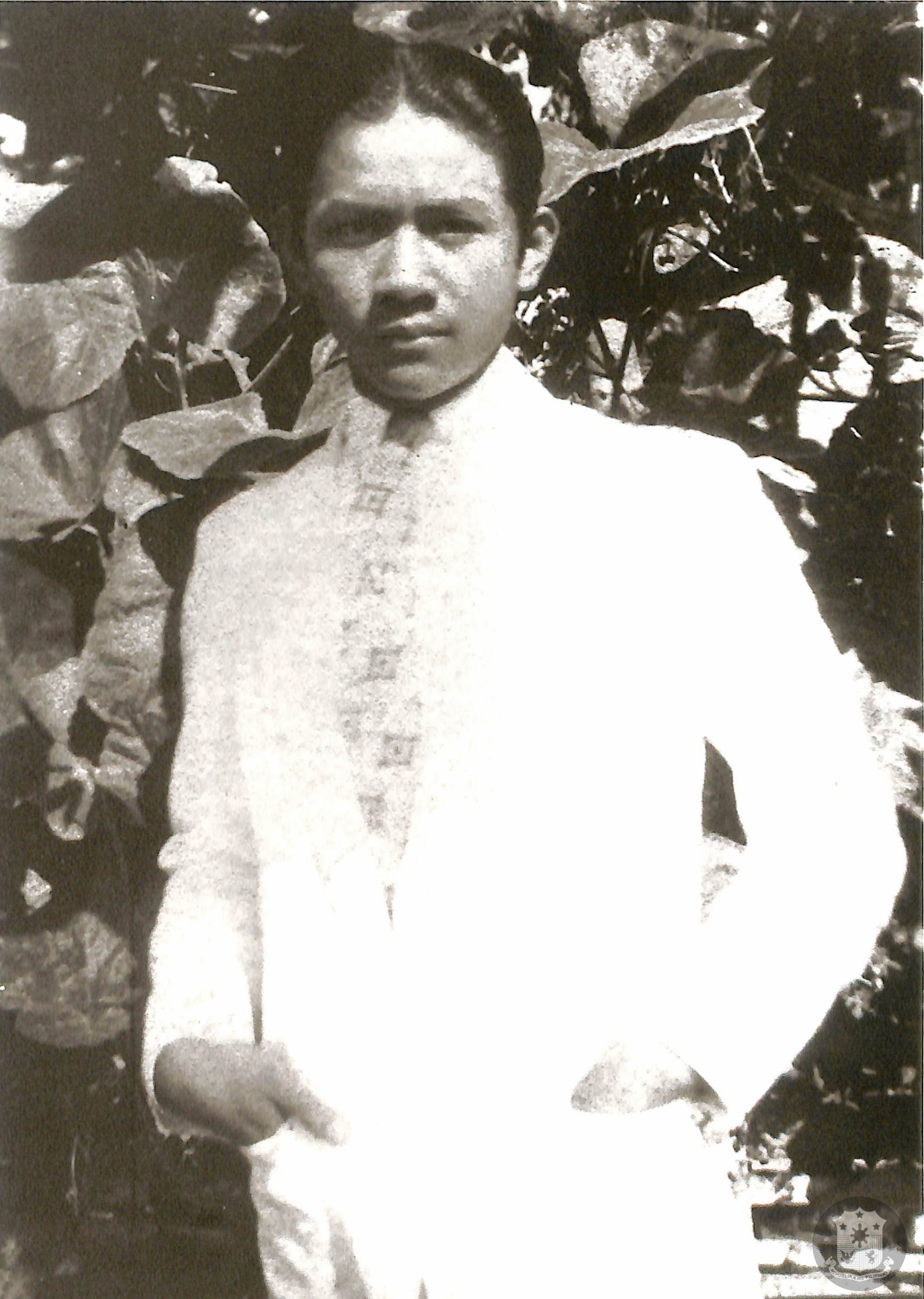

ディオスダド・マカパガルは、貧しい家庭に生まれ育ち、その生い立ちから「ルバオの貧しい少年」として知られるようになった。

2.1. 幼少期と家庭環境

ディオスダド・マカパガルは1910年9月28日、パンパンガ州ルバオのサン・ニコラス1世地区で生まれた。彼は貧しい家庭の5人兄弟の3番目であった(別の情報源では4人兄弟の2番目)。彼の父は地元のパンパンガ語で詩を書く詩人ウルバーノ・ロメロ・マカパガル、母はカテキズムを教える教師のロマーナ・パンガン・マカパガルであった。ロマーナの祖母はヘノベバ・ミゲル・パンガン、マリア・ヴィトゥグ・リカド(著名なピアニストセシル・リカドの祖母)の祖母であるセレスティナ・ミゲル・マカスパクと姉妹であったため、彼は富裕なリカド家とも縁戚関係にあった。

マカパガル家は、豚の飼育や下宿人の受け入れによって副収入を得ていた。このような貧困の中での生い立ちから、マカパガルは後に「ルバオの貧しい少年」として親しまれるようになった。彼はまた、スペイン語の詩人としても知られていたが、その詩作は彼の政治的キャリアによって影が薄くなった。

2.2. 家系と血統

ディオスダド・マカパガルは、トンドの王子であり、最後のトンドのラカン(支配者)であったラカン・ドゥラの曾孫にあたるフアン・マカパガルの遠い子孫である。

3. 教育

マカパガルは、貧しい家庭に育ちながらも、その優れた学業成績と努力によって教育の機会を得た。

3.1. 学業的業績

マカパガルは地元の公立学校で学業に秀で、ルバオ小学校を首席で卒業し、パンパンガ高校を次席で卒業した。彼はフィリピン大学で法学予科を修了した後、1932年にフィリピン法科大学に入学し、奨学金を得て、会計士としてのアルバイトで学費を賄いながら学んだ。法科大学在学中には、雄弁家および討論者として名声を得た。しかし、2年後には健康状態の悪化と金銭的な問題により、学業を中断せざるを得なくなった。

パンパンガに戻った彼は、幼なじみのロヘリオ・デ・ラ・ロサと共に、古典的なスペインのサルスエラを模したタガログ語のオペレッタを制作し、出演した。この時期に彼はロヘリオの妹であるプリタ・デ・ラ・ロサと1938年に結婚した。

3.2. 学位と専門研究

マカパガルはその後、サント・トーマス大学で学業を再開するための資金を調達した。彼はまた、当時の内務長官であった篤志家オノリオ・ベントゥーラの援助も受け、彼の教育費を支援してもらった。さらに、母方の親戚、特にパンパンガ州ルバオのサンタ・マリア地区に広大な土地を所有していたマカスパク家からも経済的支援を受けた。

1936年に法学士の学位を取得した後、彼は弁護士会に登録され、1936年の弁護士試験では89.95%の成績でトップ合格を果たした。その後、彼は母校に戻って大学院課程に進み、1941年に法学修士、1947年に民法博士、1957年に経済学博士の学位を取得した。彼の博士論文のタイトルは「フィリピンにおける経済開発の必須条件」であった。

4. 初期キャリア

マカパガルは政治家となる以前、法曹界および政府の公職において重要な経験を積んだ。

4.1. 法曹活動

弁護士試験に合格した後、マカパガルはアメリカの法律事務所に招かれ、弁護士として実務に就いた。当時、フィリピン人にとっては特別な栄誉であった。彼はマラカニアン宮殿でマヌエル・L・ケソン大統領の法務補佐官に任命された。第二次世界大戦中の日本によるフィリピン占領期間中も、マカパガルはマラカニアン宮殿でホセ・P・ラウレル大統領の補佐官として働きながら、密かに連合国によるフィリピン解放を支援する抗日運動を助けた。

終戦後、マカパガルは国内最大級の法律事務所の一つである「ロス、ローレンス、セルプ・アンド・カラスコソ」で弁護士補佐として働いた。

4.2. 公職就任と外交活動

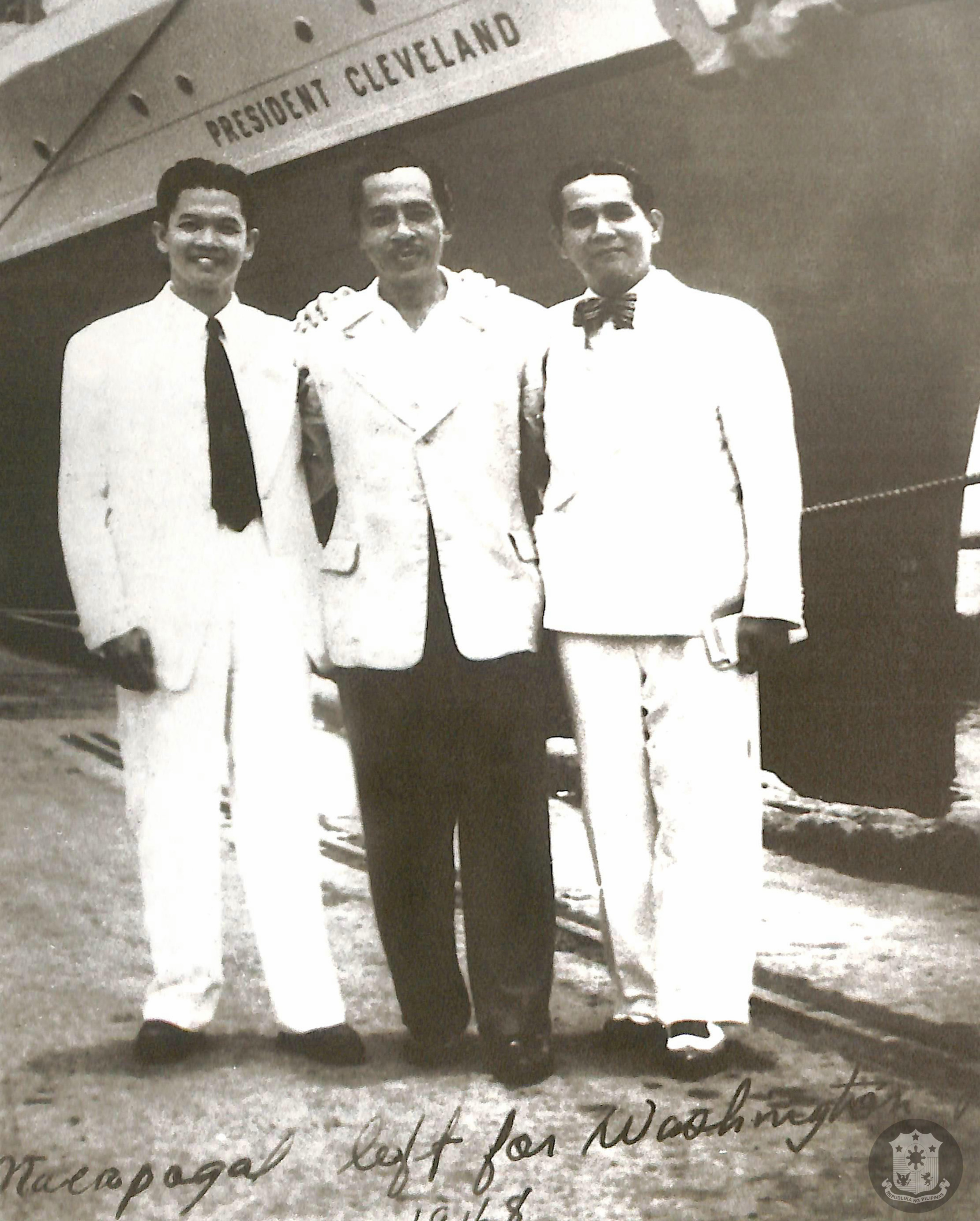

1946年のフィリピン第三共和国独立後、彼は政府に復帰し、マヌエル・ロハス大統領によってフィリピン外務省の法務部門長として任命された。1948年には、エルピディオ・キリノ大統領によって、スールー海のタートル諸島をイギリスからフィリピンへ移管する交渉の首席交渉官に任命され、成功を収めた。同年、彼は在ワシントンD.C.フィリピン大使館の二等書記官に任命された。1949年には、法務・条約担当参事官の地位に昇進し、これは当時のフィリピン外務省で4番目に高い役職であった。

彼は複数回にわたり国際連合総会のフィリピン代表を務め、ソビエト連邦のアンドレイ・ヴィシンスキーやヤコフ・マリクとの共産主義侵略に関する議論に参加した。また、米比相互防衛条約、ローレル・ラングレー協定、日本との平和条約の交渉にも携わった。彼はフィリピンの外交機関を再編・強化する外務省法を起草した。

4.3. 下院議員としての活動

パンパンガ州の地方政治指導者たちの要請を受け、キリノ大統領はマカパガルをワシントンでの職務から呼び戻し、下院議員としてパンパンガ州第1選挙区から出馬させた。同選挙区の現職議員アマド・ユゾンはマカパガルの友人であったが、共産主義勢力の支援を受けていたため、政府から反対されていた。マカパガルが「友好的で個人的な攻撃のない」と評した選挙戦の後、彼は1949年フィリピン総選挙で地滑り的な勝利を収めた。彼は1953年フィリピン総選挙で再選され、第2期および第3期議会で議員を務めた。

1950年の議会会期開始時、下院議員たちはマカパガルを外務委員会の委員長に選出し、いくつかの外交任務が与えられた。彼は複数回にわたり国際連合総会のフィリピン代表を務め、ソビエト連邦のアンドレイ・ヴィシンスキーやヤコフ・マリクとの共産主義侵略に関する議論に参加した。彼はまた、米比相互防衛条約、ローレル・ラングレー協定、日本との平和条約の交渉にも携わった。彼はフィリピンの外交機関を再編・強化する外務省法を起草した。

下院議員として、マカパガルは特に農村地域や貧困層の利益を目的とした、社会経済的に重要な複数の法律を起草し、支援した。マカパガルが推進した法案の中には、最低賃金法、農村保健法、農村銀行法、バリオ評議会法、バリオ工業化法、および米・トウモロコシ産業の国有化法があった。彼は在任中、議会報道クラブによって常に「傑出した10人の議員」の一人に選ばれた。2期目には、第3期議会の最も傑出した立法者として表彰された。

5. 副大統領時代(1957年~1961年)

マカパガルは、当時の大統領とは異なる党籍を持つ副大統領として、政権に対する批判的な立場をとりながら、野党指導者としての役割を果たした。

5.1. 自由党指導部

1957年フィリピン総選挙において、自由党は下院議員マカパガルを、元下院議長のホセ・ユロの副大統領候補として擁立した。マカパガルの指名は、自由党党首エウヘニオ・ペレスが党の副大統領候補には清廉潔白な人物を強く主張したことによって特に後押しされた。ユロはナショナリスタ党のカルロス・P・ガルシアに敗れたものの、マカパガルはナショナリスタ党候補のホセ・B・ラウレル・ジュニアを8パーセントポイント以上の差で破り、番狂わせの勝利で副大統領に選出された。選挙の1ヶ月後、彼は自由党の党首に選ばれた。

5.2. 野党指導者としての役割

マカパガルは、フィリピン史上初めて大統領と対立する政党から選出された副大統領として、4年間の副大統領任期を野党の指導者として務めた。与党は彼にガルシア政権の内閣の役職を与えることを拒否したが、これは伝統からの逸脱であった。彼は与党であるナショナリスタ党に忠誠を誓うことを条件に閣僚の地位を提示されたが、これを拒否し、代わりに政権の政策と実績に対する批判者としての役割を担った。これにより、彼はガルシア政権の不人気を利用することができた。副大統領としての儀礼的職務のみに割り当てられた彼は、地方への頻繁な訪問に時間を費やし、有権者と交流し、自由党のイメージ向上に努めた。

6. 大統領時代(1961年~1965年)

マカパガルはフィリピン第9代大統領として、経済改革、農地改革、反腐敗政策、そして独立記念日の変更といった重要な国内政策を推進した。

6.1. 選挙と就任

1961年フィリピン総選挙において、マカパガルはガルシアの再選に挑み、汚職の終結を約束し、謙虚な出自を持つ庶民の代表として有権者に訴えかけた。彼は現職大統領を55%対45%の差で破った。彼のフィリピン大統領としての就任式は1961年12月30日に行われた。フィリピン最高裁判所の首席判事が就任の宣誓を執り行った。マカパガルが使用した聖書は、後に彼の娘であるグロリア・マカパガル・アロヨが1998年に副大統領として、2004年に大統領として宣誓する際にも使用された。

6.2. 国内政策

マカパガル政権は、経済の自由化、農地改革の推進、腐敗の撲滅、そして国家の象徴である独立記念日の変更といった多岐にわたる国内政策に取り組んだ。

6.2.1. 経済政策

マカパガル大統領は、就任演説で「自由で私的な企業への回帰」を軸とした社会経済プログラムを約束し、経済発展を最小限の政府介入で民間企業家の手に委ねることを掲げた。就任から20日後、為替管理が解除され、フィリピン・ペソは自由な通貨交換市場で変動することが許された。通貨管理は当初、エルピディオ・キリノ政権によって一時的な措置として導入されたが、後続の政権によって継続されてきた。ペソは1ドルあたり2.64 PHPから3.8 PHPに切り下げられ、国際通貨基金からの3.00 億 USDの安定化基金に支えられて安定した。

経済的・社会的進歩と大衆への繁栄という国家目標を達成するためには、いくつかの方法が選択肢として存在した。第一に、民主主義体制と独裁体制の選択があったが、後者は共産主義国で優勢であった。この点については、フィリピン人が長年民主主義的手法にコミットしてきたため、選択は容易であった。しかし、民主主義的メカニズムの下では、次に自由企業と継続的な管理システムとの選択があった。マカパガルは、1962年1月22日に議会で「経済発展の任務は、主に民間企業に属し、政府には属さない」と宣言し、平易な言葉で自由企業の本質を述べた。

独立以前、フィリピンにはマヌエル・ケソン、セルヒオ・オスメニャ、マヌエル・ロハス大統領の下で自由企業体制が存在した。1950年、エルピディオ・キリノ大統領は、一時的な緊急措置として為替および輸入管理システムを導入し、自由企業体制から逸脱した。この管理システムはラモン・マグサイサイとガルシア大統領によって引き継がれた。

マカパガルが下さなければならなかった最初の根本的な決定は、キリノ、マグサイサイ、ガルシアの管理システムを継続するか、それともケソン、オスメニャ、ロハスの自由企業体制に戻るかであった。彼は8年間下院議員を務めていた頃から、フィリピン人にとって適切な経済システムは自由企業であると考えていた。そこで1962年1月21日、20時間ぶっ通しで作業した後、為替管理を廃止し、国を自由企業体制に戻す中央銀行令に署名した。

大統領就任から議会開会までの20日間で、管理体制と自由企業体制のどちらを選択するかを決定するにあたり、マカパガルの主要な顧問はフィリピン中央銀行総裁のアンドレス・カスティージョであった。

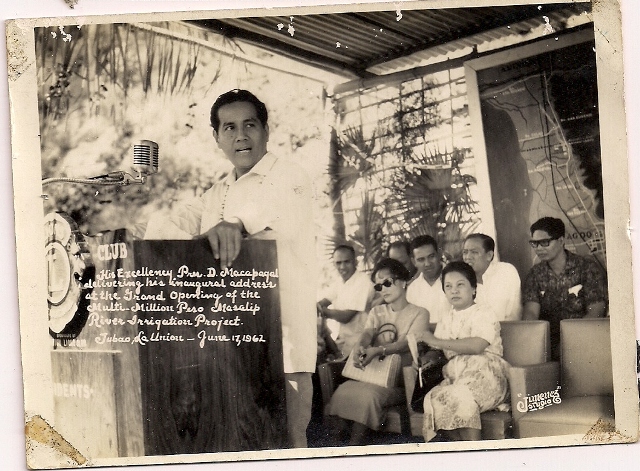

マカパガルによるさらなる改革努力は、当時下院と上院を支配していたナショナリスタ党によって阻止された。それにもかかわらず、マカパガルは着実な経済進歩を達成し、1962年から1965年までの年間GDP成長率は平均5.53%であった。

6.2.2. 社会経済プログラム

管理の撤廃と自由企業の回復は、マカパガルが経済的・社会的進歩を達成するための基本的な環境を提供するものであった。彼の労働目標である経済的・社会的発展を達成するためには、民間部門と政府の両方を指導するための具体的かつ定期的なプログラムが不可欠な手段であった。

彼の政権のためのそのようなプログラムは、彼の権限と指示の下、有能で評判の高い経済・ビジネスリーダーのグループによって策定された。その中で最も積極的かつ効果的であったのはシクスト・ロハス3世であった。正式には「5カ年社会経済統合開発プログラム」として知られるこの5カ年プログラムの計画目標と要件を検討すると、以下の目的を目指していたことがわかる。

- 経済安定の即時回復

- 庶民の苦境の緩和

- 将来の成長のためのダイナミックな基盤の確立

自由企業は管理解除によって回復された。5カ年経済プログラムが策定された。小作制度を廃止する農地改革が開始された。これらは、最大多数の経済的・社会的進歩のための不可欠な基盤であった。

不可欠な基盤が築かれた後、経済プログラムを実行することによって主要な建造物を築くという同様に困難な課題に注意が向けられるべきであった。マカパガルの自由企業における社会経済プログラムの成功は、本質的に民間部門に依存していたが、市民によるその実施において政府が積極的な支援を提供することは有益かつ必要であった。

マカパガルの見解では、自由企業における政府の役割は、(1) 経済成長を直接的または間接的に促進する道路、飛行場、港湾などの社会基盤を提供すること、(2) 投資に有益な財政および金融政策を採用すること、そして最も重要なことに、(3) 特に事業家が単独で設立するには大きすぎる資本を必要とする基本的な主要民間産業の起業家または推進者として機能することであった。彼が政府による積極的な推進のために選んだ企業の中には、一貫製鉄所、肥料、パルプ、食肉缶詰、観光があった。

6.2.3. 農地改革

ラモン・マグサイサイと同様に、ディオスダド・マカパガル大統領も大衆の中から生まれた。彼は自らを「ルバオの貧しい少年」と称することを好んだ。皮肉なことに、彼はその堅苦しい性格のため、大衆からのカリスマ的魅力に欠けていた。しかし、それにもかかわらず、マカパガルにはいくつかの功績があった。その中でも最も重要なのは、1963年の農地改革法(共和国法第3844号)であった。これは、私有農地を買い上げ、それを小規模な区画に分割して、土地を持たない小作人に容易な支払い条件で分配することを目的としたもので、フィリピンの農地改革の歴史における主要な進展であった。

以前の農業法と比較して、この法律は個人または法人が所有する土地の保持制限を75ヘクタールに引き下げた。また、「隣接」という用語を削除し、賃貸借制度を確立した。分益小作または「カサマ」制度は禁止された。この法律は、農業労働者に自己組織化の権利と最低賃金を保証する権利章典を策定した。また、農地の取得と分配を行う事務所と、この目的のための金融機関も設立した。

しかし、この法律の主要な欠陥は、いくつかの例外があったことである。例えば、スペインおよびアメリカ時代に設立された大規模なプランテーション、養魚場、塩田、主に柑橘類、ココヤシ、カカオ、コーヒー豆、ドリアン、その他の同様の永年作物が植えられた土地、住宅、商業、工業、その他の同様の非農業目的に転用された土地などが含まれた。

75ヘクタールという保持制限は、増加する人口密度に対してあまりにも高すぎると見なされた。さらに、この法律は単に地主制度をある地域から別の地域へと移転させるだけであった。これは、地主が債券で支払いを受け、その債券を使って他の農地を購入することができたためである。同様に、農民は自発的に土地を地主に放棄すれば、賃貸借契約から除外されることを選択できた。

法律が施行されてから2年以内に、小作人が土地を購入する能力がなかったため、その条件の下で土地が購入されることはなかった。さらに、フィリピン政府は、この法典の実施のために議会がわずか100.00 万 PHPしか割り当てなかったことからもわかるように、強い政治的意志に欠けているように見えた。法典の制定と実施から1年以内に少なくとも2.00 億 PHP、その後3年間で3.00 億 PHPが必要であった。しかし、1972年までに、この法典は68の農園を対象にわずか4,500人の小作人にしか恩恵をもたらさず、政府に5700.00 万 PHPの費用がかかった。結果として、1970年代までに、農民は耕作する土地が減少し、農場での分け前も減少した。彼らは地主、債権者、米の買い手に依存し、より多くの借金を抱えることになった。実際、マカパガル政権下では、農民の生産性はさらに低下した。

6.2.4. 反腐敗政策

マカパガル大統領の主要な選挙公約の一つは、前ガルシア大統領の下で蔓延していた政府の汚職を一掃することであった。政権はまた、複数の大企業を支配していたフェルナンド・ロペスとエウヘニオ・ロペス・シニアの兄弟と公然と対立した。政権は彼らを「政治権力、政治家や他の役人の汚職を通じてビジネス帝国を築き維持するフィリピンのストーンヒルズ」と暗に批判した。1965年フィリピン総選挙では、ロペス兄弟はマカパガルのライバルであるフェルディナンド・マルコスを支持し、フェルナンド・ロペスはマルコスの副大統領候補を務めた。

- ストーンヒル論争**

政権の反汚職キャンペーンは、フィリピンで5000.00 万 USDの事業帝国を築いていたアメリカ人駐在員ハリー・ストーンヒルによって試された。マカパガルの法務長官であったホセ・W・ディオクノは、脱税、密輸、輸入の虚偽申告、公務員の汚職の容疑でストーンヒルを調査した。ディオクノの調査により、ストーンヒルと政府内の汚職とのつながりが明らかになった。しかし、マカパガルはストーンヒルを国外追放し、その後ディオクノを閣僚から解任することで、ディオクノがストーンヒルを訴追するのを妨げた。ディオクノはマカパガルの行動を疑問視し、「汚職を犯した者を国外に逃がしておいて、どうして政府は汚職された者を訴追できるのか」と述べた。ディオクノは後に上院議員を務めた。

6.2.5. 独立記念日の変更

マカパガルは、フィリピン独立記念日の祝賀日を変更することで、ナショナリズム的感情に訴えかけた。1962年5月12日、彼は1898年のスペインからの独立宣言を記念して、1962年6月12日火曜日を特別公休日と宣言する布告に署名した。この変更は、1964年に共和国法第4166号が署名されたことで恒久的なものとなった。

彼は1962年の布告を発したことで、独立記念日の祝賀日を移動させた人物として一般的に評価されている。数年後、マカパガルはジャーナリストのスタンレー・カーノウにその変更の本当の理由を語った。「外交団にいたとき、7月4日には誰も私たちのレセプションに来ず、代わりにアメリカ大使館に行ったことに気づいた。だから、競争するために、私たちは別の祝日が必要だと判断したのだ。」

6.3. 外交政策

マカパガル政権は、北ボルネオ(サバ)の領有権主張、MAPHILINDO構想、そしてベトナム戦争への関与に関する議論など、多角的な外交政策を展開した。

6.3.1. 北ボルネオ領有権主張

1962年9月12日、ディオスダド・マカパガル大統領の政権下で、北ボルネオ(現在のサバ州)東部の領土、およびその領土に対する完全な主権、権利、支配権が、スールー王国の継承者であるムハンマド・イスマイル・E・キラム1世によってフィリピン共和国に割譲された。この割譲により、フィリピン政府は国際法廷で領有権を主張する完全な権限を得た。フィリピンは、1963年にマレーシア連邦がサバ州を編入した後、マレーシアとの外交関係を断絶した。

この主張は、クアラルンプールとの友好的な経済・安全保障関係を追求する目的で、後続のフィリピン政権によって1989年に棚上げされたため撤回された。現在に至るまで、マレーシアはサバ州の管轄権問題を国際司法裁判所で解決するというフィリピンの要求を一貫して拒否している。サバ州は、フィリピンのモロ族指導者ヌル・ミスアリがサバ州を国際司法裁判所に提訴するという主張を問題視せず、却下している。

6.3.2. MAPHILINDO構想

1963年7月、ディオスダド・マカパガル大統領はマニラで首脳会議を招集し、マレーシア、フィリピン、インドネシア間の非政治的連合体であるMAPHILINDOを提案した。これは、ホセ・リサールの夢である、植民地時代の国境によって人為的に分断されたマレー人を一つにまとめるという構想の実現であった。

MAPHILINDOは、共通の関心事についてコンセンサスの精神で取り組む地域協力体として説明された。しかし、それはジャカルタとマニラがマレーシア連邦の形成を遅らせる、あるいは阻止するための戦術としても認識されていた。マニラはサバ州(旧イギリス領北ボルネオ)に対する独自の主張を持っており、ジャカルタはマレーシアの形成をイギリス帝国主義の陰謀として抗議した。この計画は、スカルノがマレーシアとの「コンフロンタシ」(対決)計画を採用したことで失敗に終わった。コンフロンタシは基本的にマレーシアの独立達成を阻止することを目的としていた。この構想はインドネシア共産党によってスカルノ大統領に示唆されたものである。同党は、マレーシアの形成が新植民地主義の一形態であり、インドネシアの平穏に影響を与えるとスカルノ大ノ大統領を説得した。その後のASEANの発展により、この計画が復活する可能性はほぼなくなった。

6.3.3. ベトナム戦争に関する立場

1965年の任期終了を前に、ディオスダド・マカパガル大統領は議会に南ベトナムへの派兵を説得した。しかし、この提案は、マカパガルの自由党を離脱しナショナリスタ党に転向したフェルディナンド・マルコス上院議長率いる野党によって阻止された。

アメリカ合衆国政府が他国を戦争に引き込むことへの積極的な関心は、早くも1961年には米国の政策議論の一部であった。リンドン・ジョンソン大統領は、1964年4月23日に「モア・フラッグス」プログラムと呼ばれる形で、初めて公に他国に南ベトナムへの援助を呼びかけた。元ホワイトハウスのアジア問題担当ディレクターであったチェスター・クーパーは、なぜこの推進力が南ベトナム共和国からではなく米国から来たのかを説明した。「『モア・フラッグス』キャンペーンは...ワシントンが意味のあるコミットメントを引き出すためにかなりの圧力をかけることを必要とした。この探求の最も苛立たしい側面の1つは、サイゴン政府の無気力さであった。部分的には...南ベトナムの指導者たちは政治的な駆け引きに夢中であった。...加えて、サイゴンは、このプログラムがアメリカ国民に向けた広報キャンペーンであると信じているようであった。」

6.4. 1965年大統領選挙キャンペーンと結果

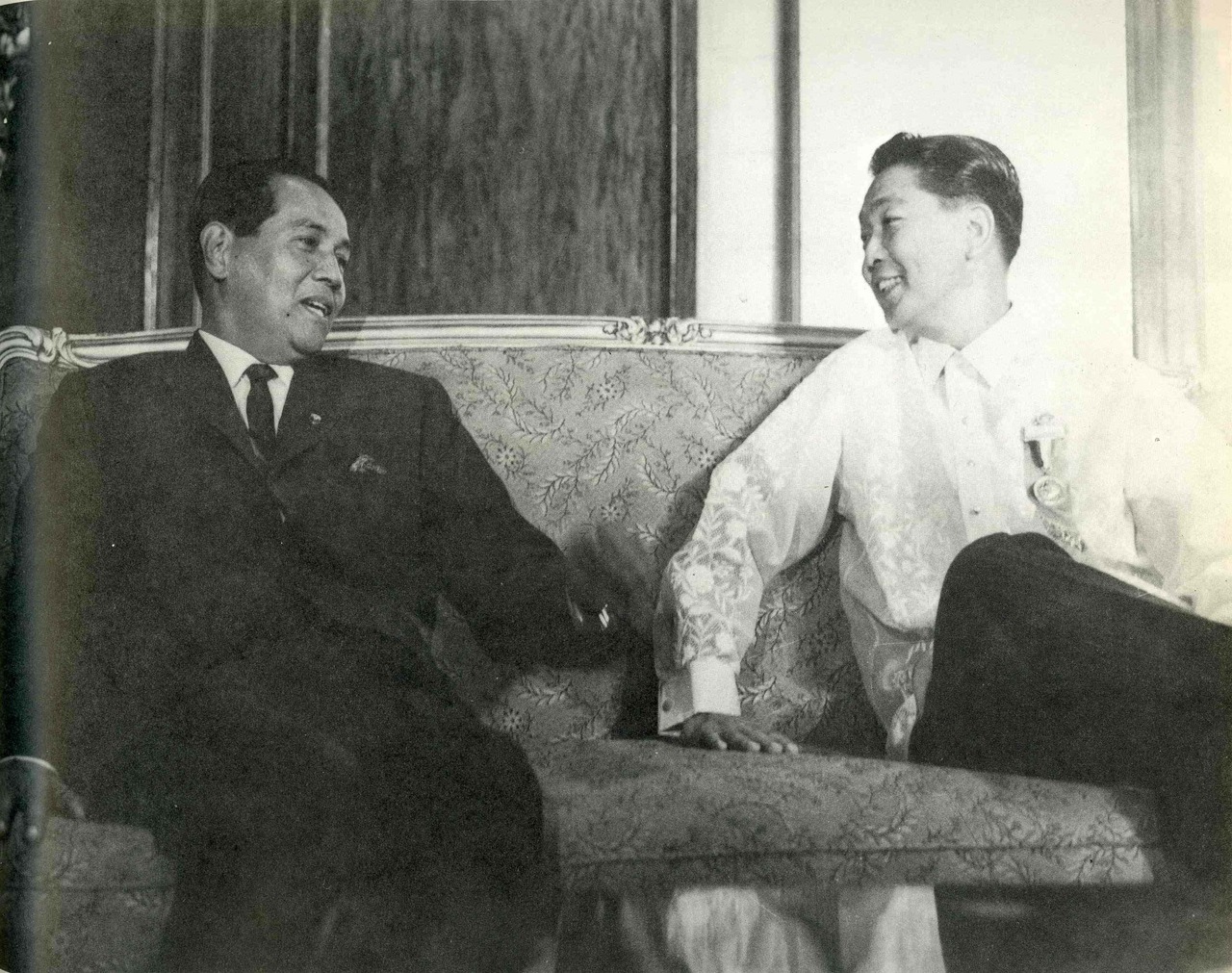

任期終盤、マカパガルは「支配的で非協力的な議会の野党によって妨げられた」と主張する改革を継続するため、再選を目指すことを決意した。自由党の同僚であるフェルディナンド・マルコス上院議長は、マカパガルの再選出馬により党の指名を得ることができなかったため、マルコスはライバルのナショナリスタ党に allegiance を変え、マカパガルに対抗した。

現職政権に対して提起された問題の中には、汚職、消費者物価の高騰、そして継続する治安問題があった。マカパガルは1965年フィリピン総選挙でマルコスに敗北した。

7. 退任後

大統領職を退いた後も、マカパガルはフィリピンの政治と社会に影響を与え続けた。

7.1. 憲法制定会議

マカパガルは、1965年のマルコスへの敗北後、政界からの引退を発表した。1971年、彼は1973年フィリピン憲法の草案を作成した憲法制定会議の議長に選出された。しかし、憲章が批准され、後に修正された方法のため、彼はその正当性を後に疑問視することになった。

7.2. マルコス政権への反対活動

1979年、彼はマルコス政権に反対する政治政党として国家解放連合を結成した。

7.3. 元老政治家としての活動

1986年の民主化回復後、マカパガルは元老政治家としての役割を担い、フィリピン国家評議会のメンバーとなった。また、国家百周年委員会の名誉会長やCAPライフの理事長なども務めた。

引退後、マカパガルは読書と執筆に多くの時間を費やした。彼は大統領回顧録を出版し、政府と経済に関するいくつかの著書を執筆し、マニラ・ブルテン紙に週刊コラムを寄稿した。

ディオスダド・マカパガルは1997年4月21日、マカティ・メディカル・センターで心不全、肺炎、腎不全の合併症により86歳で死去した。彼は国葬が執り行われ、1997年4月27日に英雄墓地に埋葬された。

8. 私生活

マカパガルの私生活は、二度の結婚と、後にフィリピン大統領となる娘の存在によって特徴づけられる。

8.1. 初婚

1938年、マカパガルはプリタ・デラ・ロサと結婚した。彼らにはシエロ・マカパガル=サルガド(後にパンパンガ州の副知事を務める)とアルトゥーロ・マカパガルの2人の子供がいた。プリタは1943年に死去した。

8.2. 再婚と子供たち

1946年5月5日、マカパガルはエヴァンヘリナ・マカレグ博士と再婚した。彼女との間には、後にフィリピン大統領となる娘のグロリア・マカパガル・アロヨと、息子のディオスダド・マカパガル・ジュニアの2人の子供がいた。

9. 功績と評価

マカパガルの政治的遺産は、彼の改革努力、国民への奉仕、そして国家の象徴への貢献を通じて、フィリピン社会に深く影響を与えた。

9.1. 国家的な記念

2009年9月28日、マカパガルの娘であるグロリア・マカパガル・アロヨ大統領は、彼の故郷であるパンパンガ州ルバオにディオスダド・マカパガル大統領博物館・図書館を開館した。ここには、マカパガルの個人的な蔵書や記念品が収蔵されている。

ベニグノ・S・アキノ3世大統領は、2010年9月28日をマカパガルの生誕100周年を記念する特別非稼働日として、彼の故郷であるパンパンガ州で宣言した。

彼はフィリピン200ペソ紙幣の新デザインシリーズ(2002年6月12日~2013年)および新世代通貨(2010年12月16日~現在)に描かれている。

9.2. 影響力

マカパガルは「ルバオの貧しい少年」として、貧困層の生活向上に尽力し、農地改革や最低賃金法の制定を通じて社会経済的な平等を追求した。彼の反汚職への取り組みは、政府の透明性と説明責任を重視する彼の姿勢を示している。また、フィリピン独立記念日を6月12日に変更したことは、フィリピンのナショナリズムを強化し、自国の歴史とアイデンティティを再定義する上で重要な象徴的意味を持った。彼の政策と行動は、後のフィリピン政治に影響を与え、娘のグロリア・マカパガル・アロヨ大統領にもその政治的遺産が引き継がれた。

10. 選挙履歴

ディオスダド・マカパガルが出馬した主要な選挙の結果と得票率は以下の通りである。

| 選挙名 | 職責名 | 大数 | 政党 | 得票率 | 得票数 | 結果 | 当落 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1957年副大統領選挙 | フィリピン副大統領 | 5代 | 自由党 | 46.55% | 2,189,197票 | 1位 | |

| 1961年大統領選挙 | フィリピン大統領 | 9代 | 自由党 | 55.05% | 3,554,840票 | 1位 | |

| 1965年大統領選挙 | フィリピン大統領 | 10代 | 自由党 | 42.88% | 3,187,752票 | 2位 | 落選 |

- 1957年副大統領選挙:**

- 1961年大統領選挙:**

- 1965年大統領選挙:**

11. 勲章・表彰

ディオスダド・マカパガルは、国内外から数多くの勲章や表彰を受けている。

11.1. 国家的な栄誉

- フィリピン:

- ガワド・マビニ大十字章(1994年)

- ホセ・リサール騎士団ナイト・グランドクロス

11.2. 外国からの栄誉

12. 著作活動

ディオスダド・マカパガルは、政治家としての活動の傍ら、数多くの著作を残している。

- 『ディオスダド・マカパガル大統領演説集』(マニラ:印刷局、1961年)

- 『庶民への新たな希望:ディオスダド・マカパガル大統領の演説と声明』(マニラ:マラカニアン報道室、1962年)

- 『フィリピンのための5カ年統合社会経済プログラム』(マニラ:[s.n.]、1963年)

- 『自由の充実:ディオスダド・マカパガル大統領の演説と声明』(マニラ:印刷局、1965年)

- 『アジア人が南米を見る』(ケソン市:マック出版、1966年)

- 『フィリピンは東を向く』(ケソン市:マック出版、1966年)

- 『礎石:大統領回顧録』(ケソン市:マック出版、1968年)

- 『フィリピンのための新憲法』(ケソン市:マック出版、1970年)

- 『フィリピンにおける民主主義』(マニラ:[s.n.]、1976年)

- 『世界の立憲民主主義』(マニラ:サント・トーマス大学出版局、1993年)

- 『ニッパ小屋から大統領宮殿へ:ディオスダド・P・マカパガル大統領自伝』(ケソン市:フィリピン継続教育・研究アカデミー、2002年)

13. 関連項目

- フィリピンの歴史 (1946年-1965年)

- フィリピンの歴史

- グロリア・マカパガル・アロヨ

- 農地改革法 (フィリピン)

- MAPHILINDO

- ディオスダド・マカパガルにちなんで命名されたもの:

- ディオスダド・マカパガル・ブールバード

- マカパガル橋