1. 生涯初期と教育

パウル・ヘルマン・ミュラーの幼少期から大学時代までの成長過程と学問的背景は、後にDDTを発見する上での基盤を築いた。

1.1. 幼少期と家族

ミュラーは1899年1月12日、スイスのゾロトゥルン州オルテンに、ゴットリープ・ミュラーとファニー(旧姓ライポルドまたはライポルト)夫妻の四人兄弟の長男として生まれた。父親はスイス国鉄に勤務しており、一家はまずアールガウ州レンツブルクに移り住み、その後バーゼルへと転居した。幼少期から独立心が強く、粘り強い性格だったと伝えられている。

1.2. 学業

ミュラーは地元の国民学校(Volksschuleドイツ語)に通い、その後、下級および上級の実科学校(Realschuleドイツ語)に進んだ。この頃から彼は自宅に小さな実験室を持ち、写真乾板の現像や無線機器の製作に熱中しており、科学への深い関心を示していた。

1916年には成績不振のため一度学校を離れ、ドレフュス社で実験助手として働き始めた。翌年にはロンザ社(Lonza A.G.ドイツ語)の電気工場にある科学産業研究所で化学助手となった。1918年に学校に戻り、1919年に高等教育修了資格を取得した後、同年バーゼル大学に入学した。

バーゼル大学では化学を専攻し、植物学と物理学を副専攻とした。当初はフリードリヒ・フィヒターのもとで無機化学を学び、フィヒターを彼の大学時代の恩師と仰いだ。1922年にはハンス・ルーペの研究室で有機化学の研究を続けた。ルーペの助手として働きながら、「不斉メタキシリジンとそのモノおよびジメチル誘導体の化学的および電気化学的酸化」と題する論文を執筆し、1925年に最優等(summa cum laudeラテン語)で博士号を取得した。

2. 初期キャリアと研究活動

ミュラーはガイギー社に入社後、染料や皮革製品の研究を経て、殺虫剤開発へとその研究領域を広げていった。

2.1. ガイギー社での初期活動

1925年5月25日、ミュラーはバーゼルに拠点を置くガイギー社(現ノバルティス)の染料部門に研究化学者として入社した。彼の初期の研究テーマは、合成染料や植物由来の染料、そして天然のなめし剤に関するものであった。この研究は、後に皮革のなめし剤として使われる合成化合物「イルガタンG」「イルガタンFL」「イルガタンFLT」の製造へと繋がった。特に、1930年には革を柔らかくする合成剤イルガタンを発明している。さらに、当時の水銀系消毒剤よりも安全な種子消毒剤である「グラミノン」を開発した。

2.2. 殺虫剤研究の開始

1935年、ガイギー社が蛾や植物の保護剤に関する研究を開始すると、ミュラーは植物保護に強い関心を示した。大学で植物学を副専攻に選ぶほど植物と自然を愛していたことが、植物保護のための化学物質合成を自ら手掛けようと考えるきっかけとなった。

当時、利用可能な殺虫剤は、高価な天然物か、昆虫に効果がない合成品、あるいは人体や他の哺乳類にも毒性を持つヒ素化合物に限られていた。ミュラーは、昆虫と哺乳類では化学物質の吸収の仕方が異なることを突き止め、昆虫にのみ毒性を持つ化学物質が存在する可能性を信じた。彼は「理想的な接触殺虫剤」の合成を目指し、その目標を「できるだけ多くの昆虫種に対して迅速かつ強力な毒性効果を持ち、同時に植物や温血動物にはほとんど、あるいは全く害を与えず、さらに長持ちし、製造コストが安く、化学的に安定しているもの」と設定した。

この目標の背景には、二つの重要な出来事があった。一つは、スイスにおける深刻な食料不足であり、作物の昆虫による被害をより効果的に抑制する必要性が浮き彫りになっていたことである。もう一つは、当時歴史上最も広範囲で致死的な規模であったロシアにおける発疹チフスの大流行であった。これらの動機から、彼は1935年から殺虫剤の研究に着手した。

3. DDTの発見と応用

ミュラーは体系的な研究を通じてDDTの殺虫効果を発見し、これが保健と農業分野に革命的な影響をもたらした。

3.1. DDTの合成と特性発見

ミュラーは、殺虫剤に関する入手可能なあらゆるデータを徹底的に研究し、自身が求める理想的な殺虫剤がどのような化学的特性を持つべきかを判断した上で、その目的に合った化合物の探索に乗り出した。彼は4年間を探索に費やし、349回の失敗を重ねた末、1939年9月についに求めていた化合物を発見した。彼はある特定の化合物を塗布したケージにハエを入れ、しばらくしてそのハエが死んだことを確認した。

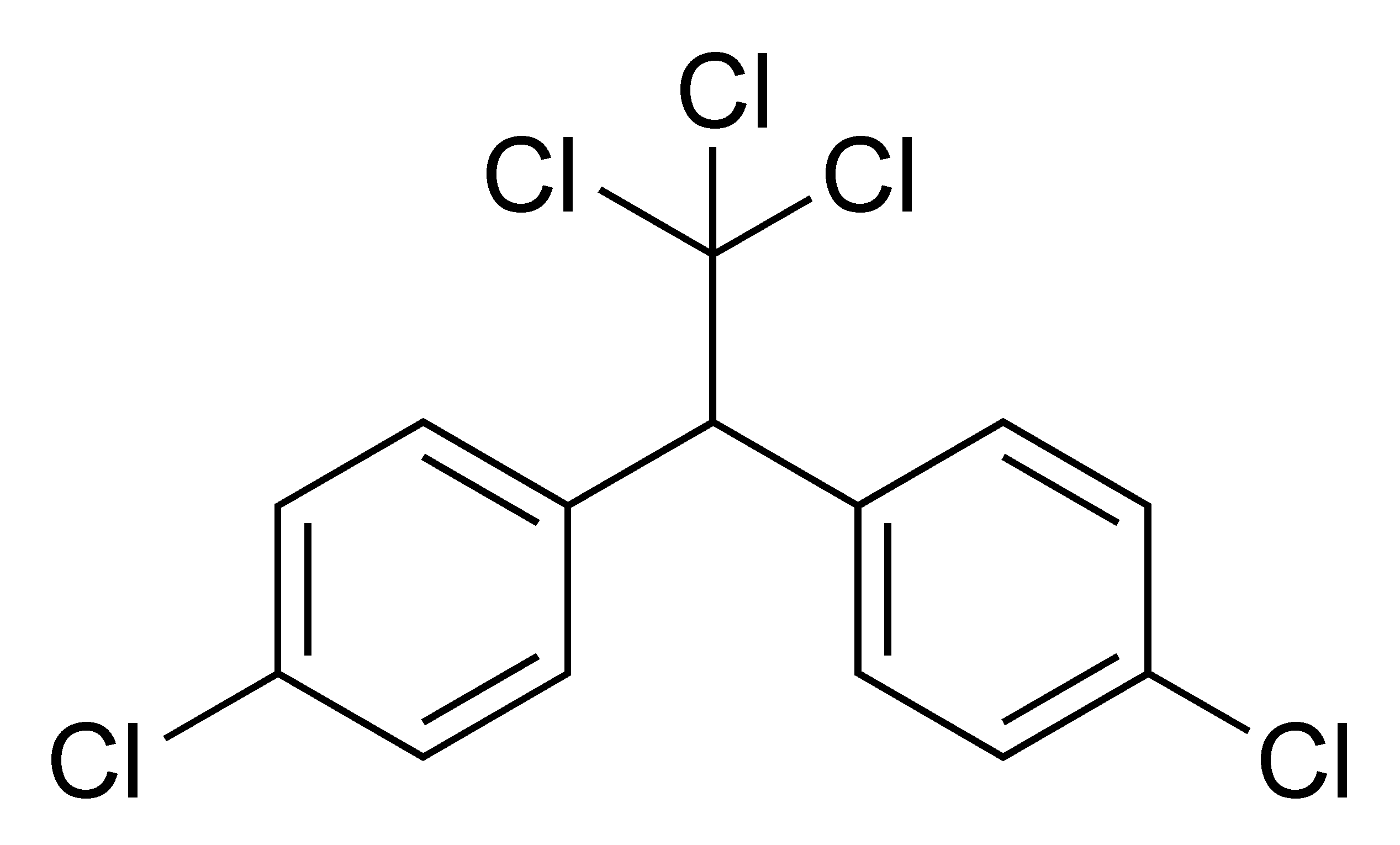

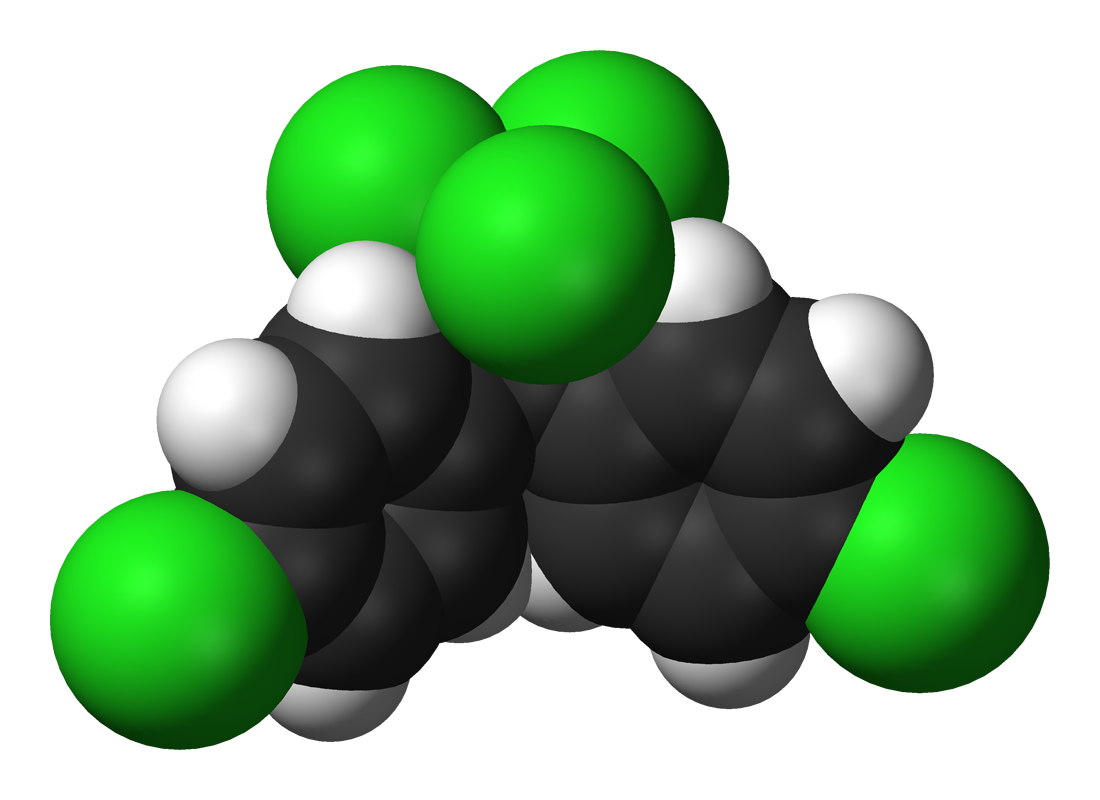

彼がケージに置いた化合物こそが、ジクロロジフェニルトリクロロエタン(dichlorodiphenyltrichloroethane英語)、通称DDTであった。より厳密には、1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(4-クロロフェニル)エタンという化学名を持つ。この化合物自体は、ウィーンの薬理学者オトマール・ツァイトラーが1874年に初めて合成していた。しかし、ツァイトラーはその合成に関する論文は発表したものの、この新化合物の特性については全く調査せず、結果として殺虫剤としてのその並外れた価値を認識することには至らなかった。ミュラーはDDTがまさに彼が探し求めていた化学物質であることをすぐに認識した。

3.2. 効能検証と特許登録

スイス政府およびアメリカ合衆国農務省によるDDTの試験は、コロラドハムシに対するその有効性を確認した。さらに広範な試験では、カ、シラミ、ノミ、サシチョウバエなど、様々な害虫に対する驚くべき効果が実証された。これらの害虫はそれぞれ、マラリア、チフス、ペスト、様々な熱帯病を媒介するものであった。

DDTは、昆虫をはじめとする節足動物にのみ毒性を発揮し、ヒトや家畜、農作物に対しては無害であると認識された点が特に画期的であった。また、安定しており、無臭で、散布にも適しているという利点があった。

この発見を受け、ガイギー社は1940年にスイスでDDTの特許を取得した。その後、1942年にはイギリスで、1943年にはアメリカ合衆国とオーストラリアでも特許が登録された。

3.3. 世界的な適用と影響

特許取得後、ガイギー社はDDTを基にした二つの製品、5%の粉末殺虫剤「ゲザロール(Gesarol英語)」と3%の粉末殺虫剤「ネオシド(Neocid英語)」の販売を開始した。DDTという名称は、1943年にイギリス供給省によって初めて使用され、同年5月にはアメリカ陸軍の供給品リストに追加された。また、1943年には、媒介昆虫である成虫のカに対する残効性殺虫剤としてのDDTの最初の実用試験が実施された。翌1944年にはイタリアで、ハマダラカなどの媒介動物とマラリアの発生率への影響を評価するため、共同体のすべての居住施設や付属建築物の内部表面にDDT残留噴霧を適用する試験が行われた。

DDTは第二次世界大戦中に数百万人の命を救った。特にDDTの劇的な効果が明らかになったのは、1943年の連合軍によるイタリア南部の主要都市ナポリ占領時である。当時、イタリア戦線では発疹チフスが大流行しており、この流行を抑制できなければ戦線の行方にも影響を及ぼしかねない状況であった。これに対し、1944年1月にはナポリ市民全員にDDTが散布され、シラミが全滅したことにより発疹チフスの流行は収束した。毎年冬季に流行していた発疹チフスが、薬物によって流行を抑えられたのはこれが史上初の出来事であった。

1950年代から1970年代にかけて、DDTはアメリカ合衆国を含む多くの国々でマラリアを完全に根絶するのに貢献した。ミュラーは1942年にDDTの大量生産に成功し、世界の保健衛生に大きく貢献した。

4. 後期キャリアと評価

ミュラーはDDTの発見により国際的な評価を得、ノーベル賞受賞の栄誉に輝いた。

4.1. ノーベル賞受賞

1946年、ミュラーはガイギー社の植物保護物質科学研究副部長に就任した。1948年には、「DDTが多数の節足動物に対する接触毒として高い有効性を持つことを発見した功績」により、ノーベル生理学・医学賞が授与された。彼が医師でも医学研究者でもない化学者であるにもかかわらずこの栄誉が与えられたという事実は、DDTが人類の疾病との闘いにもたらした計り知れない影響を反映している。

ノーベル委員会は、「DDTは強制収容所、刑務所、そして追放された人々の避難において大量に使用された。間違いなく、この物質はすでに数十万人の生命と健康を保ってきた」と述べ、その重要性を強調した。1951年には、第1回リンダウ・ノーベル賞受賞者会議に参加した7人のノーベル賞受賞者の一人となった。

4.2. その他の受賞と役職

1948年のノーベル生理学・医学賞に加え、ミュラーはDDTが地中海地域の疫学問題解決に貢献したことを称え、ギリシャのテッサロニキ大学から名誉博士号を授与された。彼は1963年にギリシャに招かれ、大きな共感をもって迎えられ、国民的英雄として称えられた。この際、テッサロニキ市からは金メダルも授与されている。

彼はまた、1949年にはスイス自然研究協会の名誉会員に、パリ工業化学協会の名誉会員に選ばれた。1951年にはナポリの「国際パルナソス王立アカデミー」の名誉会員に、1952年にはパリの「国際植物薬理・植物医学会議」から名誉メダルを授与された。1954年にはリオデジャネイロの「ブラジル軍事医学アカデミー」の名誉会員に任命された。アルゼンチンのラプラタ国立大学からも名誉博士号を、ブエノスアイレスの「技術・科学研究高等専門学校」からは名誉教授職を授与されるなど、国際的な評価を受けた。

4.3. 引退後の活動

ミュラーは1961年にガイギー社を引退したが、その後も自宅の実験室で研究を続けた。彼の探究心は生涯にわたって尽きることがなかった。

5. 私生活

ミュラーの私生活は、彼の仕事への情熱と自然への愛によって彩られていた。

5.1. 家族と人柄

ミュラーは1927年にフリーデル・リュエグセッガーと結婚し、二人の息子、ハインリヒ(1929年生まれ)とニクラウス(1933年生まれ)、そして一人の娘、マルガレータ(1934年生まれ)をもうけた。彼の妻は家事を担当し、子供たちの世話に専念することで、ミュラーが化学研究に集中できる環境を支えた。

学生時代から、彼は学業よりも自宅での実験に時間を費やすことで成績に苦しんだこともあった。高校時代や大学時代には、痩せて顔色が悪いことから仲間から「幽霊」とからかわれることもあったという。彼は独立心が強く、一匹狼的な気質を持っていたと見なされていた。娘のマルガレータは彼を「Eigenbrötlerドイツ語」(「自分のパンを自分で作る者」、転じて「独立独行の人」)と評した。彼は人生のあらゆる面において、大学時代の恩師であるフィヒターから多くを学び、強い決意と粘り強さを持っていた。

5.2. 趣味と関心

ミュラーは自由時間には、スイスアルプスやスイス・ジュラ地方の自然を満喫していた。ジュラ山脈には小さな別荘を所有しており、そこで長年の関心事であった植物学の研究を再開することができた。さらに、彼は小さな果樹園を所有しており、定期的に手入れを行っていた。ガーデニングや、山の野花を撮影すること、そして早朝に子供たちと自然の中を散歩することなどを通じて、しばしばリラックスしていた。また、ミュラー夫妻は、グルックのオペラ『オルフェオとエウリディーチェ』の曲をフルートとピアノで連弾することも楽しんでいた。

週末には山で読書に没頭し、植物保護と害虫駆除の科学に深く入り込んだ。この深い関心が、ガイギー社での殺虫剤研究、ひいてはDDTの殺虫効果の発見へと繋がっていった。

6. 死去

パウル・ヘルマン・ミュラーは、短い病の後、家族に囲まれて1965年10月13日早朝、バーゼルにて66歳で死去した。

7. 遺産と評価

パウル・ヘルマン・ミュラーのDDT発見は、人類の歴史に計り知れない影響を与えたが、その評価は時代と共に変化してきた。

7.1. 肯定的貢献

DDTの発見は、公衆衛生と農業に革命をもたらした。第二次世界大戦中、DDTは発疹チフスやマラリアといった媒介動物による感染症の拡大を阻止し、何百万もの命を救ったとされている。特に、1943年のイタリア・ナポリにおけるチフス流行の鎮圧は、DDTの劇的な効果を示す象徴的な事例として知られている。戦後、DDTは世界的なマラリア撲滅キャンペーンにおいて中心的な役割を果たし、1950年代から1970年代にかけて、アメリカを含む多くの国でマラリアの根絶に貢献した。その広範な殺虫効果は、飢饉を減少させ、食料生産を増加させることにも繋がり、人類の福祉に多大な貢献を果たした。ミュラーは、殺虫剤研究という新たな分野を切り開いた開拓者として評価されている。

7.2. DDTに関する批判と論争

しかしながら、DDTの利用拡大に伴い、その環境への影響に関する批判と論争が噴出した。DDTは環境中で分解されにくく、高い残留性を持つことが問題視された。また、脂溶性であるため食物連鎖を通じて生物体内に蓄積され、高次の消費者ほど濃度が高くなる「生物濃縮」を引き起こすことが明らかになった。これにより、鳥類の卵の殻が薄くなるなどの生態系への悪影響が報告され、特にレイチェル・カーソンの著書『沈黙の春』は、DDTの危険性を広く社会に知らしめた。

さらに、DDTの継続的な使用は、多くの害虫が薬剤に対する耐性を獲得する問題を引き起こし、その効果を低下させる結果となった。これらの問題を受けて、各国でDDTの製造と使用が相次いで禁止されることになった。日本においても1970年に使用が禁止されている。

DDTの禁止は、その環境保護の観点からは正当化されたものの、一部では、マラリアを媒介するハマダラカに対する強力な武器を失い、マラリアの再燃を招いたという批判も存在する。DDTの遺産は、科学的進歩がもたらす恩恵と、その技術が持つ潜在的な負の側面との間で、常に複雑なバランスを要求するものであり続けている。

8. 受賞一覧

- 1948年:ノーベル生理学・医学賞

- 1949年:スイス自然研究協会 名誉会員

- 1949年:パリ工業化学協会 名誉会員

- 1951年:ナポリ「国際パルナソス王立アカデミー」 名誉会員

- 1952年:パリ「国際植物薬理・植物医学会議」 名誉メダル

- 1954年:リオデジャネイロ「ブラジル軍事医学アカデミー」 名誉会員

- アルゼンチンラプラタ国立大学 名誉博士号

- ブエノスアイレス「技術・科学研究高等専門学校」 名誉教授職

- 1963年:ギリシャテッサロニキ大学 名誉博士号

- 1963年:テッサロニキ市 金メダル

9. 主要著作

- Müller, Paul Hermann (1925). Die chemische und elektrochemische Oxidation des as. m-Xylidins und seines Mono- und Di-Methylderivates. Universität Basel, Philosophische Fakultät. Inauguraldissertation. Basel.

- Fichter, Friedrich; Müller, Paul Hermann (1925). Chemische und elektrochemische Oxydation des as. m-Xylidins und seines Mono- und Di-Methylderivats. Helvetica Chimica Acta. 8 (1): 290-300.

- Läuger, P; Martin, H; Müller, Paul Hermann (1944). Über Konstitution und toxische Wirkung von natürlichen und neuen synthetischen insektentötenden Stoffen. Helv. Chim. Acta. 27 (1): 892-928.

- Müller, Paul Hermann (1946). Über Zusammenhänge zwischen Konstitution und insektizider Wirkung. Helv. Chim. Acta. 29: 1560-1580.

- Müller, Paul Hermann (1946). Relations entre la constitution chimique et l'action insecticide dans le groupe de Dichlorodiphényltrichloroéthane et Dérivés apparantes. Compte-Rendu du Premier Congrès International de Phytopharmacie. Hévérle: 97.

- Müller, Paul Hermann (1949). Dichlorodiphenyläthan und neuere Insektizide. Nobel lecture, delivered 11. December 1948. In "Les Prix Nobel en 1948". Kungl.Boktryckeriet P. A. Norstedt & Söner. Stockholm: 122-123.

- Müller, Paul Hermann (1949). Physik und Chemie des Dichlorodiphenyläthans. Ergebn. Hyg. Bakteriol. Immunitätsforsch. exp. Therap. Berlin / Göttingen / Heidelberg: 8-17.

- Müller, Paul Hermann (1949). DDT and the newer insekticides. Proceedings of the 2nd International Congress on Crop Protection. London.

- Müller, Paul Hermann; Spindler, M (1954). Die Chemie der Insektizide, ihre Entwicklung und ihr heutiger Stand. Experientia. 10 (3): 91-131.

- Müller, Paul Hermann (1954). Chlorierte Kohlenwasserstoffe in der Schädlingsbekämpfung. In: Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie. 5. Band. Urban & Schwarzenberg. München / Berlin: 477-486.

- Müller, Paul Hermann (1955). Physik und Chemie des DDT-Insektizides. In: DDT, das Insektizid Dichlorodiphenyläthan und seine Bedeutung Vol I. Birkhäuser. Basel / Stuttgart: 29-89.

- Müller, Paul Hermann (1959). Verwendung der Antibiotica im Pflanzenschutz und Vorratsschutz. Antibiotica et Chemotherapia. 6: 1-40.

- Müller, Paul Hermann (1961). Zwanzig Jahre wissenschaftliche - synthetische Bearbeitung des Gebietes der synthetischen Insektizide. Naturwiss. Rdsch. 14: 209-219.

- Müller, Paul Hermann (1964). Schädlingsbekämpfung; Insekticide und andere Insektenbekämpfungsmittel. In: Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie. 15. Band. Urban & Schwarzenberg. München / Berlin: 103-131.