1. 生い立ちと初期のキャリア

ホセ・カレーラスは、幼少期に音楽的才能を開花させ、オペラ界でのデビューを経て、国際的なキャリアを築き始めた。特に、著名なソプラノ歌手モンセラート・カバリエとの出会いは、彼のキャリア初期の発展に決定的な影響を与えた。

1.1. 幼少期と教育

カレーラスは1946年12月5日にバルセロナの労働者階級が住むサンツ地区で、アントニア・コル・イ・サイギとジュゼップ・カレーラス・イ・ソレルの3人兄弟の末っ子として生まれた。1951年には、家族はより良い生活を求めてアルゼンチンへ移住したが、この海外での生活は成功せず、1年足らずでサンツに戻り、カレーラスはそこで少年期から青年期を過ごした。

彼は幼い頃から音楽、特に歌唱に早期の才能を示し、6歳の時にマリオ・ランツァ主演の映画『歌劇王カルーソ』を観てその才能がさらに開花した。自伝や多くのインタビューで語られている話によると、この映画を観た後、カレーラスは家族に「女心の歌」などのアリアを絶え間なく歌い聞かせ、時には家族が彼の即席コンサートにうんざりすると、彼は家族の浴室に閉じこもって歌い続けたという。この時、彼の両親は、アマチュアのバリトン歌手であった祖父のサルバドール・コルに勧められ、彼の音楽のレッスン費用を工面した。最初、彼は幼なじみの友人の母親であるマグダ・プルネラからピアノと声楽を学び、8歳からはバルセロナ市立音楽院でも音楽のレッスンを受け始めた。

わずか8歳で、彼は初めての公開演奏を行い、スペイン国立放送でマグダ・プルネラのピアノ伴奏で「女心の歌」を歌った。この時の録音は現在も残っており、ビデオ伝記『ホセ・カレーラス - ある人生の物語』で聴くことができる。1958年1月3日、11歳で彼はバルセロナの偉大なオペラハウスであるリセウ大劇場でデビューを果たし、ファリャの『ペドロ親方の人形芝居』で少年ソプラノのトルハマン役を歌った。数ヶ月後、彼は『ラ・ボエーム』第2幕で少年ソプラノとしてリセウ劇場での最後の歌唱を行った。

青年期を通じて、彼は音楽の勉強を続け、リセウ音楽院に進み、個人声楽レッスンを受けた。最初はフランシスコ・プイグに師事し、後にフアン・ルアックスに師事した。カレーラスはルアックスを自身の「芸術の父」と評している。また、父親と兄の助言を受け、将来のための「予備のキャリア」が必要だと感じ、バルセロナ大学で化学を学んだが、2年後に歌手としての活動に専念するため大学を中退した。

彼の父親であるジュゼップ・カレーラス・イ・ソレルは、幼少期を通じて交通警察官として働いていたが、元々はフランス語教師であった。しかし、スペイン内戦中に共和派として戦ったため、フランコ政権が発足した1939年以降は教師を続けることが許されなかった。彼の母親であるアントニア・コル・イ・サイギは小さな理髪店を経営しており、カレーラスは幼い頃、お小遣い稼ぎのために客に歌を披露することもあった。彼は母親に非常に懐いており、母親は彼がいつか偉大な歌手になると確信していた。18歳の時に母親ががんで亡くなったことは、彼に大きな影響を与えた。カレーラスは『ホセ・カレーラス:ある人生の物語』の中で、「今でも、舞台に上がるたびに、いつも、いつも、母のことを一瞬思い出す」と語っている。

1.2. デビューと初期のキャリア

フアン・ルアックスは、カレーラスに1970年1月8日に開幕したリセウ劇場での初のテノール役、『ノルマ』のフラヴィオ役のオーディションを受けるよう勧めた。これは小さな役であったが、彼が歌った数フレーズが、その公演の主役であった著名なソプラノ歌手で同郷のモンセラート・カバリエの注目を引いた。彼女はカレーラスに、1970年12月19日に開幕したドニゼッティの『ルクレツィア・ボルジア』でジェンナーロ役を共に歌うよう依頼した。これが彼の最初の主要な成人役であり、彼自身が真のテノールとしてのデビューと考える役となった。1971年には、ロンドンのロイヤル・フェスティバル・ホールで行われた『マリア・ストゥアルダ』のコンサート形式公演で国際デビューを果たし、ここでもカバリエがタイトルロールを歌った。カバリエは長年にわたり彼のキャリアを促進し、励ます上で重要な役割を果たし、彼と共に15以上の異なるオペラに出演した。また、彼女の兄弟でマネージャーであったカルロス・カバリエも、1990年代半ばまでカレーラスのマネージャーを務めた。

1970年代を通じて、カレーラスのキャリアは急速に進展した。1971年末には、パルマの権威あるヴェルディの声コンクールで1位を獲得し、1972年1月12日にパルマ王立劇場での『ラ・ボエーム』のロドルフォ役でイタリアデビューを果たした。同年後半には、ニューヨーク・シティ・オペラでの『蝶々夫人』のピンカートン役でアメリカデビューを飾った。その後も主要な歌劇場でのデビューが続き、1973年にはサンフランシスコ・オペラでロドルフォ役、1973年にはフィラデルフィア・リリック・オペラ・カンパニーで『椿姫』のアルフレード役、1974年にはウィーン国立歌劇場で『リゴレット』のマントヴァ公役、1974年にはロンドンのロイヤル・オペラ・ハウスでアルフレード役、1974年にはニューヨークのメトロポリタン歌劇場で『トスカ』のカヴァラドッシ役、そして1975年にはミラノ・スカラ座で『仮面舞曲』のリッカルド役でデビューした。28歳までに、彼はすでにヨーロッパと北アメリカで24の異なるオペラで主役テノールを歌い、フィリップスと専属の録音契約を結び、『海賊』、『二人のフォスカリ』、『レニャーノの戦い』、『一日だけの王様』、『スティッフェーリオ』など、あまり上演されないヴェルディのオペラの貴重な録音を残した。

1970年代から1980年代にかけて、カレーラスの相手役を務めたプリマドンナには、モンセラート・カバリエ、ビルギット・ニルソン、レナータ・スコット、イリアーナ・コトルバシュ、キリ・テ・カナワ、アグネス・バルツァ、カティア・リッチャレッリなど、当時の最も有名なソプラノやメゾソプラノ歌手が含まれる。リッチャレッリとの芸術的パートナーシップは、1972年のパルマでの『ラ・ボエーム』共演から始まり、録音スタジオと舞台の両方で13年間続いた。彼らは後にフィリップス・クラシックスのために『ラ・ボエーム』のスタジオ録音を行い、主にフィリップスとドイツ・グラモフォンのレーベルから、オペラやリサイタルの12以上の商業録音で共に聴くことができる。

2. 音楽キャリア

ホセ・カレーラスの音楽キャリアは、オペラ歌手としての輝かしい活動、三大テノールとしての世界的成功、そしてオペラ以外のジャンルへの挑戦によって多岐にわたる。彼はその情熱的な歌唱と表現力で、幅広い聴衆を魅了し続けた。

2.1. オペラでの活動

この時期に彼が共演した多くの指揮者の中で、カレーラスが最も密接な芸術的関係を持ち、彼のキャリアに最も深い影響を与えたのはヘルベルト・フォン・カラヤンであった。彼は1976年4月10日にザルツブルクでヴェルディのレクイエムで初めてカラヤンの指揮のもとで歌い、最後の共演は1986年のザルツブルクでの『カルメン』の公演であった。カラヤンの奨励を受けて、彼は次第に『アイーダ』、『ドン・カルロ』、『カルメン』など、より重いスピント系の役柄を歌うようになった。一部の批評家は、これらの役柄が彼の本来の声には重すぎ、彼の声の全盛期を短くした可能性があると指摘している。

1990年代以降、カレーラスは『カルメン』や『フェドーラ』などのオペラ舞台で引き続き活躍し、1990年のペララーダでの『サムソンとデリラ』、1993年のロンドンでのヴェルディの『スティッフェーリオ』、1998年のチューリッヒでのヴォルフ=フェラーリの『スライ』で役柄デビューを果たした。しかし、彼がコンサートやリサイタルにますます専念するようになったため、オペラ公演の頻度は減少した。彼のキャリアが始まった歌劇場であるリセウ大劇場での最後のオペラ公演は、『サムソンとデリラ』であった(2001年3月)。彼は2002年に東京で『スライ』のタイトルロールを再演し、2004年にはウィーン国立歌劇場で『カルメン』の最終幕と『スライ』第3幕の全幕上演版に出演した。2014年4月には、カレーラスは10年ぶりにオペラ舞台に戻り、ビルバオのアリアガ劇場で行われたクリスチャン・コロノヴィッツのオペラ『エル・フエス(判事)』の初演でタイトルロールを歌った。彼は2014年8月にオーストリアのエルル音楽祭で、2015年1月にはマリインスキー劇場でこの役を再演した。

2.2. 三大テノールとしての活動

1990年、FIFAワールドカップ・イタリア大会決勝前夜にローマのカラカラ浴場で最初の三大テノールコンサートが開催された。これは当初、カレーラスの白血病財団のために資金を調達し、彼の同僚であるプラシド・ドミンゴとルチアーノ・パヴァロッティが、彼らの「小さな弟」をオペラの世界に歓迎する方法として考案された。しかし、このコンサートとそれに続く三大テノールコンサートは、カレーラスにオペラハウスの枠を超えた名声をもたらした。1994年にロサンゼルスで行われた三大テノールコンサートのテレビ放送は、世界中で10億人以上の人々が視聴したと推定されている。1999年までに、ローマでの最初の三大テノールコンサートのCDは推定1300万枚を売り上げ、史上最も売れたクラシック録音となった。カレーラスは、テレビシリーズ『となりのサインフェルド』の1996年のエピソード「人形」のサブプロットの中心人物であり、作中では名前ではなく「三大テノールのもう一人の男」として言及され、誤ってイタリア人であるとされている(おそらく意図的に)。

2.3. クロスオーバーおよびその他の音楽活動

1980年代には、カレーラスは録音スタジオにおいて、サルスエラ、ミュージカル、オペレッタの歌のリサイタルなど、厳密なオペラレパートリーの枠を超えて活動することがあった。彼はまた、2つのミュージカルの全編録音にも参加した。『ウェスト・サイド物語』(1985年)と『南太平洋』(1986年)で、いずれもキリ・テ・カナワが共演者であった。『ウェスト・サイド物語』の録音は2つの点で異例であった。カレーラスが選ばれ、作曲者であるレナード・バーンスタイン自身が、作曲から約30年ぶりに指揮を執ったのである。また、録音セッションに関する全編ドキュメンタリー『ザ・メイキング・オブ・ウェスト・サイド物語』が制作された。現在も広く知られている映像では、カレーラスが「サムシングズ・カミング」のソロでシンコペーションのリズムと発音に苦労し、バーンスタインから執拗に修正される様子が映し出されている。1987年のフィリップスによる、作曲者アリエル・ラミレス指揮のアルゼンチン民衆ミサ『ミサ・クリオージャ』の録音は、この作品を世界中の聴衆に届けた。カレーラスの多くの舞台公演はビデオで視聴できるが、彼は映画にも進出した。1986年には『ロマンサ・フィナル』(最終ロマンス)で19世紀のスペイン人テノールフリアン・ガヤレを演じ、1987年にはルイージ・コメンチーニ監督による『ラ・ボエーム』の映画版の制作に取り組み始めた。

1990年代初頭には、カレーラスは1992年のバルセロナオリンピックの開会式および閉会式の音楽監督を務め、閉会式ではサラ・ブライトマンとのデュエットで大会テーマソング「アミーゴス・パラ・シエンプレ」を見事に歌い上げ、観衆からの喝采を浴びた。故郷バルセロナでのオリンピックへの関与は、カレーラスにとって白血病克服の「快気祝い」となった。また、彼の最初の歌唱の英雄であるマリオ・ランツァへのオマージュとして、世界中でコンサートツアーを行った。

2000年代に入ると、カレーラスの録音およびライブコンサートのレパートリーは、主に芸術歌曲、ナポリ民謡、ライトクラシック、そして「イージーリスニング」へと移行した。彼はまた、ダイアナ・ロス、エディタ・グルニアク、リュイス・リャック、ペーター・マファイ、ウド・ユルゲンス、クラウス・マイネ、シャルル・アズナヴール、キム・スタイルズ、サラ・ブライトマン、ヴィッキー・レアンドロス、ジャッキー・エヴァンコ、シセル・キルケボー、デボラ・ハリー、マジダ・エル・ルーミ、ジョルジア・フマンティなど、クラシック音楽界以外のアーティストとの共演や録音も増やした。2002年からは、ライブパフォーマンスをリサイタルやオーケストラコンサートに絞り込んだ。2009年5月8日に『ザ・タイムズ』に掲載されたインタビューで、カレーラスは主要なオペラ役を今後演じないことを発表したが、リサイタルには引き続き意欲を示した。

2.3.1. 主要オペラ録音

以下は、ホセ・カレーラスのキャリアの絶頂期における代表的な商業録音の選集である。彼のディスコグラフィーとビデオグラフィーは非常に広範であり、多くの公演が個人録音として残されているものも含まれる。

| 作曲家 | 作品名 | 主要共演者・指揮者 | 媒体・レーベル |

|---|---|---|---|

| ビゼー | 『カルメン』 | アグネス・バルツァ、レオナ・ミッチェル、サミュエル・レイミー、メトロポリタン歌劇場管弦楽団、ジェームズ・レヴァイン | DVD ドイツ・グラモフォン 73000 |

| ビゼー | 『カルメン』 | アグネス・バルツァ、カティア・リッチャレッリ、ホセ・ファン・ダム、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、ヘルベルト・フォン・カラヤン | CD ドイツ・グラモフォン 410 0882 |

| ドニゼッティ | 『愛の妙薬』 | カティア・リッチャレッリ、レオ・ヌッチ、スザンナ・リガッチ、ドメニコ・トリマルキ、トリノRAI合唱団、トリノRAI交響楽団、クラウディオ・シモーネ | CD フィリップス 00289 475 4422 |

| ドニゼッティ | 『ランメルモールのルチア』 | モンセラート・カバリエ、サミュエル・レイミー、ニュー・フィルハーモニア管弦楽団、ヘスス・ロペス=コボス | CD フィリップス 00289 470 4212 |

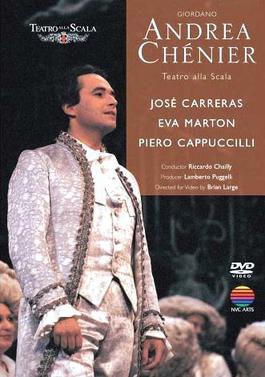

| ジョルダーノ | 『アンドレア・シェニエ』 | ピエロ・カップッチッリ、エヴァ・マルトン、ネッラ・ヴェッリ、ミラノ・スカラ座管弦楽団、リッカルド・シャイー | DVD Kultur |

| アレヴィ | 『ユダヤの女』 | ジューン・アンダーソン、ユリア・ヴァラディ、フィルハーモニア管弦楽団、アントニオ・デ・アルメイダ | CD フィリップス 00289 475 7629 |

| マスネ | 『ウェルテル』 | フレデリカ・フォン・シュターデ、イゾベル・ブキャナン、トーマス・アレン、ロバート・ロイド、ロイヤル・オペラ・ハウス管弦楽団、コリン・デイヴィス | CD フィリップス 00289 475 7567 |

| プッチーニ | 『ラ・ボエーム』 | カティア・リッチャレッリ、ロイヤル・オペラ・ハウス合唱団、ロイヤル・オペラ・ハウス管弦楽団、コリン・デイヴィス | CD フィリップス 00289 442 2602 |

| プッチーニ | 『マノン・レスコー』 | キリ・テ・カナワ、パオロ・コーニ、ボローニャ市立劇場、リッカルド・シャイー | CD デッカ 460-750-2 |

| プッチーニ | 『蝶々夫人』 | ミレッラ・フレーニ、テレサ・ベルガンサ、フアン・ポンズ、フィルハーモニア管弦楽団、ジュゼッペ・シノーポリ | CD ドイツ・グラモフォン 423 5672 |

| プッチーニ | 『トスカ』 | モンセラート・カバリエ、イングヴァル・ヴィクセル、ロイヤル・オペラ・ハウス合唱団、ロイヤル・オペラ・ハウス管弦楽団、コリン・デイヴィス | CD フィリップス 00289 464 7292 |

| プッチーニ | 『トゥーランドット』 | エヴァ・マルトン、カティア・リッチャレッリ、ジョン=ポール・ボガート、ウィーン国立歌劇場、ロリン・マゼール | DVD Arthaus Musik 107319 |

| ロッシーニ | 『オテロ』 | フレデリカ・フォン・シュターデ、ヌッチ・コンド、サルヴァトーレ・フィジケッラ、ジャンフランコ・パスティーネ、サミュエル・レイミー、アンブロジアン合唱団、フィルハーモニア管弦楽団、ヘスス・ロペス=コボス | CD フィリップス 00289 432 4562 |

| サン=サーンス | 『サムソンとデリラ』 | アグネス・バルツァ、ジョナサン・サマーズ、サイモン・エステス、パータ・ブルチュラーゼ、バイエルン放送交響楽団、コリン・デイヴィス | CD フィリップス 000289 475 8706 |

| R.シュトラウス | 『ばらの騎士』 | フレデリカ・フォン・シュターデ、イヴリン・リアー、ルース・ウェルティング、ジュール・バスティン、デレク・ハモンド=ストラウド、ロッテルダム・フィルハーモニー管弦楽団、エド・デ・ワールト | CD フィリップス 00289 442 0862 |

| ヴェルディ | 『仮面舞踏会』 | モンセラート・カバリエ、イングヴァル・ヴィクセル、ロイヤル・オペラ・ハウス合唱団、ロイヤル・オペラ・ハウス管弦楽団、コリン・デイヴィス | CD フィリップス 00289 470 5862 |

| ヴェルディ | 『海賊』 | モンセラート・カバリエ、ジェシー・ノーマン、ニュー・フィルハーモニア管弦楽団、ランベルト・ガルデッリ | CD フィリップス 00289 475 6769 |

| ヴェルディ | 『ドン・カルロ』 | アグネス・バルツァ、フィアンマ・イッツォ・ダミーコ、ピエロ・カップッチッリ、フェルッチョ・フルラネット、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、ヘルベルト・フォン・カラヤン | DVD Sony Classical 48312 |

| ヴェルディ | 『二人のフォスカリ』 | ピエロ・カップッチッリ、カティア・リッチャレッリ、サミュエル・レイミー、ORF交響楽団、ランベルト・ガルデッリ | CD フィリップス 422426 |

| ヴェルディ | 『運命の力』 | セスト・ブルスカンティーニ、モンセラート・カバリエ、ピエロ・カップッチッリ、ニコライ・ギャウロフ、ミラノ・スカラ座管弦楽団、ジュゼッペ・パターネ | CD Myto 984192 |

| ヴェルディ | 『一日だけの王様』 | ジェシー・ノーマン、フィオレンツァ・コッソット、イングヴァル・ヴィクセル、ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、ランベルト・ガルデッリ | CD フィリップス 00289 475 6772 |

| ヴェルディ | 『十字軍のロンバルディア人』 | ゲーナ・ディミトローヴァ、カルロ・ビー、シルヴァーノ・カロリ、ミラノ・スカラ座管弦楽団、ジャナンドレア・ガヴァッツェーニ | DVD Kultur 2036 |

| ヴェルディ | 『リゴレット』 | トーマス・アレン、ルチアーナ・セッラ、アグネス・バルツァ、エフゲニー・ネステレンコ、ホセ・ファン・ダム、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、ヘルベルト・フォン・カラヤン | CD ドイツ・グラモフォン 435 0752 |

| ヴェルディ | 『シモン・ボッカネグラ』 | ピエロ・カップッチッリ、ミレッラ・フレーニ、ニコライ・ギャウロフ、ホセ・ファン・ダム、ミラノ・スカラ座管弦楽団、クラウディオ・アバド | CD ドイツ・グラモフォン 449 7522 |

| ヴェルディ | 『スティッフェーリオ』 | シルヴィア・サス、マッテオ・マヌグエッラ、ORF交響楽団、ランベルト・ガルデッリ | CD フィリップス 00289 475 6775 |

2.3.2. リサイタル、宗教音楽、クロスオーバー

| 作曲家・ジャンル | 作品名 | 主要共演者・指揮者 | 媒体・レーベル |

|---|---|---|---|

| 各種 | 『ホセ・カレーラスが歌うカタルーニャの歌』 | Sony 1991 | |

| バーンスタイン | 『ウェスト・サイド物語』 | キリ・テ・カナワ、タチアナ・トロヤノス、クルト・オルマン、マリリン・ホーン、レナード・バーンスタイン | CD ドイツ・グラモフォン 457 1992 |

| プッチーニ | 『グローリア・ミサ』 | ヘルマン・プライ、ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、クラウディオ・シモーネ | CD Erato 48692 |

| ラミレス | 『ミサ・クリオージャ』、『ナヴィダード・ヌエストラ』 | CD フィリップス 420955 | |

| ロジャース | 『南太平洋』 | キリ・テ・カナワ、サラ・ヴォーン、マンディ・パティンキン、ロンドン交響楽団、ジョナサン・トゥニック | CD Sony MK 42205 |

| ヴェルディ | 『レクイエム』 | アンナ・トモワ=シントウ、アグネス・バルツァ、ホセ・ファン・ダム、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、ヘルベルト・フォン・カラヤン | CD ドイツ・グラモフォン 439 0332 |

| 各種 | 『アヴェ・マリア』 | ウィーン少年合唱団、ウィーン交響楽団、ウーヴェ・クリスティアン・ハラー | フィリップス 4111382 |

| 各種 | 『ホセ・カレーラス - ザ・ゴールデン・イヤーズ』 | (プッチーニ、ヴェルディ、ドニゼッティ、マスネ、ビゼー、レハール、ガストルディ、ジョルダーノ、トスティ、カルディッロ、デンツァ、デ・クルティス、ララ、ド・アルドロ、ブロズスキー、バーンスタイン、ロイド・ウェバーのアリアと歌曲) | CD フィリップス 462892 |

| 各種 | 『ザ・ベリー・ベスト・オブ・ホセ・カレーラス』 | (『アイーダ』、『マクベス』、『カヴァレリア・ルスティカーナ』、『パリアッチ』、『トゥーランドット』、『ドン・カルロ』、『カルメン』、『ファウスト』、『ロメオとジュリエット』、『ポリュークト』、『ル・シッド』、『サッフォー』、『エロディアード』、『ユダヤの女』、『アフリカの女』、『イスの王』、『ペリコール』のアリア) | CD EMI 7243 5 75903 2 7 |

| 各種 | 『パッション』 | CD Erato (Warner) | |

| 各種 | 『ピュア・パッション』 | CD Erato (Warner) | |

| 各種 | 『アラウンド・ザ・ワールド』 | CD Wea International (Warner) | |

| 各種 | 『ベル・エポック』 | (タリアフェッリ、サティ、プッチーニ、ツェムリンスキー、シュレーカーなど) | CD Sony Classic (Sony Music) |

| 各種 | 『メディテラニアン・パッション』 | CD Sony Classical (Sony Music) | |

| 各種 | 『25 メラヴィリオーソ』 | CD Embassy of Music (Warner) | |

| 各種 | 『クリスマス・イン・モスクワ』 | プラシド・ドミンゴ、シセル | CD Sony Classical (Sony Music) |

| 各種 | 『メトロポリタン歌劇場100周年記念ガラ』 | DVD ドイツ・グラモフォン 00440-073-4538, 2009 |

3. 健康問題と克服

1987年、キャリアの頂点にあったカレーラスはパリでの『ラ・ボエーム』の映画撮影中に急性リンパ性白血病と診断され、生存の可能性は10分の1と宣告された。しかし、彼は化学療法、放射線療法、そしてシアトルのフレッド・ハッチンソンがん研究センターでの自家骨髄移植を含む過酷な治療を経て、病気から回復した。

この闘病中、カレーラスは経済的困難に直面していた。その時、彼はマドリードにあるエルモサ白血病財団が運営する病院で無料で治療を受けられることを知った。後に判明したことだが、このエルモサ財団は、ライバル関係にあったプラシド・ドミンゴが、カレーラスの自尊心を傷つけないよう匿名で支援するために設立したものであった。この事実を知ったカレーラスはドミンゴの友情に深く感動し、これ以降二人は親友となった。カレーラス自身が白血病財団を設立するきっかけも、この出来事であった。

病気からの回復後、彼は徐々にオペラとコンサートの舞台に戻り、1988年から1989年にかけてカムバックリサイタルツアーを行い、1989年にはメリダでモンセラート・カバリエと共に『メデア』を、またバルセロナでバラダの『クリストバル・コロン』の世界初演で歌った。

4. 人道的活動

自身の白血病からの回復後、カレーラスは医療科学に負った恩義に報い、他の白血病患者の生活とケアを改善しようと努めた。1988年7月14日、彼はバルセロナにホセ・カレーラス国際白血病財団(Fundació Internacional Josep Carreras per a la Lluita contra la Leucèmiaホセ・カレーラス国際白血病財団カタルーニャ語)を設立した。この財団は、その活動に関する三ヶ月ごとの雑誌『アミーゴス・デ・ラ・フンダシオン』を発行しており、主に以下の4つの分野に力を入れている。

- 奨学金や研究助成金を通じて、白血病の治療法に関する臨床研究の発展。

- 移植を必要とする白血病患者のための骨髄および臍帯血提供の増加を促すキャンペーン、およびスペインの骨髄提供者全国登録機関であるREDMOの運営。

- 主要な国際機関や病院、開発途上国の研究所における研究および臨床インフラの強化。

- 移植センター近くでの無料宿泊施設提供を含む、白血病患者とその家族への社会サービスの提供。

ホセ・カレーラス国際白血病財団は、アメリカ、スイス、ドイツにも関連団体を持ち、その中でもドイツの関連団体が最も活発である。1995年以来、カレーラスはドイツでの財団活動のための資金を調達するため、ライプチヒで毎年恒例のテレビ生放送チャリティーガラを開催している。このガラだけでも、設立以来総額7100.00 万 EURを超える資金を調達している。カレーラスはまた、自身の財団やその他の医療関連チャリティーのために、年間少なくとも20回のチャリティーコンサートを行っている。彼は欧州医学会および欧州血液学会の名誉会員であり、欧州腫瘍学会の名誉パトロン、そしてユネスコの親善大使を務めている。

彼は世界各地の病院を訪問し、白血病と闘う患者たちを励ましている。日本でも、ある少女患者に「ルチアーノ」と名付けたクマのぬいぐるみをプレゼントし、病気の克服を応援したエピソードがある。また、スイスの高級宝石商のショパールからは「ホセ・カレーラス・モデル」の腕時計が発売されており、その売り上げの一部が「ホセ・カレーラス国際白血病財団」に寄付されている。

5. 受賞歴と栄誉

カレーラスは、その芸術的活動と人道的活動の両方に対して、数多くの賞と栄誉を受けている。これには以下のものが含まれる。

- タイ王国の白象勲章ナイト・グランド・クロス(1等)(2019年)

- フランスの芸術文化勲章コマンドゥールおよびレジオンドヌール勲章シュヴァリエ

- イタリア共和国功労勲章ナイト・グランド・クロスおよびグランデ・ウッフィチャーレ(それぞれ1996年5月20日、1991年4月3日)

- オーストリア共和国功績勲章大栄誉章(1999年)

- スペイン王妃ソフィアからの社会連帯市民功労黄金十字勲章

- アストゥリアス皇太子賞芸術部門(1991年、共同受賞)

- ドイツ連邦共和国功労勲章大功労十字章

- カタルーニャ州政府金メダル(1984年6月)

- バイエルン功労勲章

- シュタイガー賞(2006年)

- ゼンパー・オーパーの聖ゲオルク勲章(ドレスデン、2010年)

- ライプチヒ市名誉メダル(2009年、白血病チャリティー募金活動を記念して、ライプチヒ市議会の満場一致で授与)

- ラフバラー大学より名誉文学博士号(1993年)

- オーストリア郵便局は、彼がウィーン国立歌劇場でデビューして30周年を記念して、1ユーロ切手を発行した(2004年)

- アメリカン・アカデミー・オブ・アチーブメントのゴールデンプレート賞(2004年)

- ブリット・アワード功労賞(2009年)

彼はまた、以下の大学から名誉博士号を授与されている。

- バルセロナ大学

- ミゲル・エルナンデス大学(スペイン)

- ネイピア大学

- ラフバラー大学

- シェフィールド大学(イギリス)

- メンデレーエフ化学技術大学(ロシア)

- カメリーノ大学(イタリア)

- ラトガース大学(アメリカ合衆国)

- コインブラ大学(ポルトガル)

- ブカレスト国立音楽大学(ルーマニア)

- マールブルク大学(ドイツ、2006年5月3日)

- ザールラント大学(2012年)

- ペーチ大学(ハンガリー)

- 慶熙大学校(韓国)

- ポルト大学(ポルトガル)

スペインのサン・ジョアン・ダラカントの中央広場は彼の名を冠しており、ビラ=セカのアウディトリ・ジュゼップ・カレーラスとフエンラブラダのテアトロ・ジュゼップ・カレーラスという2つの劇場も彼にちなんで名付けられている。

6. 声質と音楽的評価

全盛期のカレーラスの声は、当時最も美しいテノールの声の一つと見なされていた。スペインの批評家フェルナンド・フラガは、彼の声を「スピントの豊かさを持つリリックテノールであり、高貴な音色、豊かな色彩、そして豪華な響きを持つ」と評している。これは特に彼の声の声域の中央部において顕著であった。フラガはまた、カレーラス自身も認めているように、若い頃からテノール声域の高音部には常にいくらかの問題があり、キャリアが進むにつれてそれが顕著になったと指摘している。

彼のアイドルであるジュゼッペ・ディ・ステファノと同様に、カレーラスもまた、そのフレーズの美しさと表現力、そして情熱的な歌唱で知られていた。これらの特質は、おそらく1976年にモンセラート・カバリエをタイトルロールに迎え、コリン・デイヴィスが指揮した『トスカ』の録音で最もよく表れている。

複数の批評家によると、『アンドレア・シェニエ』、『カルメン』のドン・ホセ、『ドン・カルロ』、『運命の力』のアルバロなど、より重いスピント系の役柄を歌うようになったことが、彼の本来リリックな声に負担をかけ、声が時期尚早に暗くなり、輝きの一部を失わせた可能性があるとされている。それにもかかわらず、彼はこれらの役柄で最高のパフォーマンスをいくつか生み出した。

『デイリー・テレグラフ』は、1984年のロンドンのロイヤル・オペラ・ハウスでの『アンドレア・シェニエ』について、「数週間前の『ラ・ボエーム』の叙情詩人ロドルフォから、英雄詩人シェニエへと軽々と切り替わり、このスペイン人テノールの声楽芸術は、私たちを終始魅了した」と評した。1985年のミラノ・スカラ座での『アンドレア・シェニエ』の公演(DVDで保存されている)について、カール・バッタリアは『オペラ・ニュース』で、カレーラスが「恐るべき集中力と、このスピントの役柄に本来のリリックテノールにはない強烈さを与える巧みに洗練された声楽的アクセント」でオペラを支配したと書いている。しかし、カール・H・ヒラーの『オペラ』誌でのスカラ座公演の批評では、楽譜の静かなフレーズでは「この時代おそらく最も美しいテノール声が持つ音色のまろやかさをすべて発揮できた」一方で、高音の大きな音では困難を抱え、緊張して苦しそうに聞こえたとも指摘している。

カレーラスは「銀色のテノール」とも称され、プラシド・ドミンゴと同様に、発声や技巧よりも、心に訴えかけるような歌声と演技で有名である。この点がカレーラスの最大の魅力であるという評価が多い。白血病治療後に声量が減少してもなお、彼の心に響く歌声は多くの人々の涙を誘った。カレーラスの真価は、非常に弱い音量(ピアニッシモ、pp)で歌う際に発揮される。彼は強い音量(フォルティッシモ、ff)から滑らかにppへと移行し、それを表現する能力を備えている。これは彼の美声をより際立たせ、繊細な感情表現において光を放つ。活動の大部分はイタリアオペラとフランスオペラで、三大テノール仲間のドミンゴのようにドイツオペラには積極的ではないが、シノーポリのドイツ語オペラやヨハン・シュトラウス作品などでドイツ語歌唱を聴かせた録音や録画が若干残されている。

7. 私生活

カレーラスの父親であるジュゼップ・カレーラス・イ・ソレルは、フランス語教師であったが、スペイン内戦で共和派として戦ったため、フランコ政権下で教師の職を追われ、交通警察官として生計を立てた。母親のアントニア・コル・イ・サイギは小さな理髪店を経営しており、カレーラスは幼い頃から母親の店で歌を披露し、お小遣いをもらっていた。彼は母親に非常に懐いており、母親は彼が偉大な歌手になると信じていた。18歳の時に母親が癌で亡くなったことは、彼に大きな悲しみを与え、今でも舞台に上がる際には母親を思い出すという。

1971年、カレーラスはメルセデス・ペレスと結婚し、二人の子供をもうけた。息子のアルベルトは1972年に、娘のフリアは1978年に生まれた。この結婚は1992年に離婚で終わった。2006年にはユッタ・イェーガーと再婚したが、2011年に離婚している。

カレーラスの甥であるダビド・ヒメネス・カレーラスは、バレス交響楽団の指揮者兼ディレクターを務めている。彼は1990年代後半からカレーラスの多くのコンサートを指揮しており、2000年6月にはリセウ大劇場での『スライ』のオペラ公演も指揮した。彼の愛犬は、有名なアリア「誰も寝てはならぬ」の歌詞にちなんで「ヴィンチェロ」と名付けられている。

8. 遺産と影響

ホセ・カレーラスは、その輝かしい音楽キャリアと、白血病との壮絶な闘病、そしてその後の献身的な人道的活動を通じて、音楽界、特にテノール歌手の分野、そして社会全体に多岐にわたる長期的かつ深い影響を与えた。

彼の「三大テノール」としての活動は、クラシック音楽をより広範な大衆に届け、オペラの魅力を世界中に再認識させる上で計り知れない貢献をした。彼の情熱的で心に響く歌声は、多くの人々に感動を与え、後進の歌手たちにも大きな影響を与え続けている。

しかし、彼の最も顕著な遺産の一つは、白血病基金の設立と運営を通じた社会貢献である。自身の病からの生還という経験を、他の患者を救うための力に変えた彼の行動は、多くの人々に勇気と希望を与えた。ホセ・カレーラス国際白血病財団は、白血病の研究、骨髄提供の促進、患者支援において国際的に重要な役割を果たし続けている。この財団の活動は、単なる慈善事業にとどまらず、病気と闘う人々への具体的な支援と、医療科学の進歩への貢献という点で、彼の人間的偉大さを示すものとなっている。

彼の人生は、逆境を乗り越え、それを他者のために役立てるという強い意志の象徴として、音楽界のみならず、世界中の人々にインスピレーションを与え続けている。