1. 概要

小林正樹(小林 正樹こばやし まさき日本語、1916年2月14日 - 1996年10月4日)は、日本の映画監督、脚本家である。特に、壮大な三部作『人間の條件』(1959年 - 1961年)、時代劇の傑作『切腹』(1962年)や『上意討ち 拝領妻始末』(1967年)、そして幻想的な怪談『怪談』(1964年)で知られている。

小林正樹の作品は、人間中心主義的な視点と社会に対する批判的なアプローチを特徴とし、特に第二次世界大戦中の自身の経験から培われた平和主義と社会主義の思想が色濃く反映されている。彼は、権威や社会的不正義、不条理な暴力に抵抗する人間の尊厳を描き続け、1950年代から1960年代にかけての日本社会を最も優れた形で描写した監督の一人として評価されている。その映画製作は、戦後の日本映画界において独自の地位を確立し、国内外で数々の賞を受賞するなど、国際的にも高い評価を得た。

2. 生涯と背景

小林正樹の生涯は、彼の映画製作に大きな影響を与えた。特に幼少期の家庭環境、学生時代の恩師との出会い、そして第二次世界大戦中の兵役経験は、彼の作品世界を形成する上で不可欠な要素となった。

2.1. 幼少期と教育

小林正樹は1916年2月14日、北海道の港町小樽市(当時の小樽区)に生まれた。彼の家族は裕福な中流階級に属し、父の雄一は三井物産に勤務し、母の久子は商家出身であった。彼は2人の兄と1人の妹を持つ4人兄弟の3番目であった。また、女優で監督の田中絹代とは又従弟の関係にあった。小林家は下関市出身の侍の子孫である。小林は小学校時代を東京で過ごしたが、それ以外の17歳までは小樽で育った。小林の家庭は温かく寛容であり、両親は芸術の探求を奨励した。彼は7歳の時に初めて映画を鑑賞し、その後も母と共に頻繁に映画や美術展、コンサート、演劇を訪れた。彼の兄である康彦も大学で映画研究会に参加しており、小林の映画に対する理解を深める手助けとなった。

1938年、小林は東京の早稲田大学文学部哲学科に入学した。大学では、詩人であり歴史家である会津八一に師事し、会津は小林の人生観や芸術観に大きな影響を与えた。会津は特に仏教美術、中でも奈良時代の美術に精通しており、しばしば学生たちを仏教寺院に連れて行った。小林は授業以外でも会津に同行して奈良を訪れたり、会津の家を頻繁に訪問したりした。会津の影響もあり、小林は東洋美術と哲学を学ぶことを決意した。彼は奈良にある仏教寺院である室生寺について論文を執筆し、論文のために1ヶ月間室生寺に滞在してその歴史を研究した。小林は後に、1996年に公開された会津に関するドキュメンタリー映画の製作にも携わった。

早稲田大学在学中、小林は又従弟の田中絹代が働く松竹大船撮影所を訪れ、彼女の仕事を見学した。この大学時代に、小林は映画監督になることを志すようになった。

1941年に早稲田大学を卒業した後、小林は松竹に8ヶ月間、監督見習いとして勤務した。松竹では、清水宏監督の『暁の合唱』や大庭秀雄監督の『風薫る庭』で助監督を務めた。この時期に、小林は奈良を舞台にした、軍に入隊した東洋美術学者についての本を書き始めた。

2.2. 戦時中の経験

1942年1月、小林は日本帝国陸軍の麻布第三連隊に徴兵された。3ヶ月間の重機関銃手としての訓練の後、彼は満州のハルビン近郊に送られた。1943年9月には、ウスリー川沿いの警備に派遣された。1944年6月、彼の連隊は日本に戻り、そこからフィリピンへ転属される予定であった。しかし、連合国の潜水艦により麻布第三連隊はフィリピンに到達できず、代わりに沖縄本島へ向かうことになった。沖縄への移動中、小林の部隊は琉球諸島の宮古島に転進し、終戦までそこに留まった。その間、彼の部隊は飛行場の建設作業に従事した。宮古島での生活は困難を極め、彼の部隊は生き残るためにしばしばバッタや犬を食べざるを得なかった。彼は宮古島滞在中に日記をつけ、戦争体験を記録するとともに、青春の喪失を描いた私小説も記した。日記の中で、小林は日本の戦争努力を支持する姿勢を見せつつも、戦争が引き起こす死と破壊を嘆いている。彼は軍隊生活中に一度も前線での戦闘に参加することはなかった。小林は自身を平和主義者であり社会主義者であると見なし、一等兵より上の階級への昇進を拒否することで抵抗を示した。

終戦後、小林は沖縄県嘉手納町の捕虜収容所で1年近くを過ごした。収容所では、他の収容者たちと共に劇団を運営し、いくつかの演目を上演した。小林は1946年11月に収容所から釈放された。帰郷後、彼は父が1945年に死去し、兄の康彦が1944年に中国での戦闘で戦死していたことを知った。

3. 映画監督としてのキャリア

小林正樹は、助監督時代から監督デビュー、そして数々の社会派作品や国際的に評価された代表作、さらにはドキュメンタリー映画に至るまで、多岐にわたるキャリアを築いた。彼の映画は常に時代と社会に鋭い問いかけを行い、その芸術性と批判精神は高く評価されている。

3.1. 映画界への進出と助監督時代

1946年に日本へ帰国した小林は、再び松竹に助監督として復帰した。当初は佐々木康監督の助監督を務めたが、その後木下惠介監督の助監督に配属された。木下のもとで働く中で、小林は木下の持つ思いやり、知性、そして演出の腕前に感銘を受けた。2人は戦争体験や母親の死という共通の経験を通じて絆を深めた。小林が木下のもとで最初に携わったのは、1947年の『不死鳥』でのセカンド助監督としての仕事であった。1948年には、『破戒』でチーフ助監督に昇進し、その後も木下の助監督としてチーフを務め続けた。1949年には、木下と共に『破れ太鼓』の共同脚本を手がけた。小林が木下を助けた最後の作品は、1953年公開の『日本の悲劇』であった。

1953年、木下は小林の監督デビュー作となる題材を探し始めた。木下は松竹に小説『人工庭園』の権利を購入させ、小林のデビュー作に使う意図があった。しかし、最終的に木下自身がこの小説を原作として、1954年の映画『女の園』を監督することになった。

3.2. 初期作品と社会批判

小林の監督デビュー作は、1952年の『息子の青春』であった。この作品は、松竹が新人監督の紹介を目的として製作した「姉妹篇」と呼ばれる短編映画の一環として公開された。1952年4月1日、小林は松竹の女優であった文谷千代子と結婚した。1953年には、小林初の長編映画となる『まごころ』が公開された。この作品は、小林の師である木下惠介が脚本を手がけた。

『息子の青春』と『まごころ』の両作品は、小林自身の家族や幼少期から着想を得ており、登場人物の一部は彼の家族をモデルにしていた。

1953年、小林は巣鴨プリズンに収容されたBC級戦犯を描いた『壁あつき部屋』の撮影を終えた。この映画は、実際の戦犯の日記に基づいており、当時の松竹が通常製作していた映画とは大きく異なる内容であった。松竹は当初、『壁あつき部屋』が連合国軍による日本占領を批判する内容であったため、アメリカ合衆国を刺激することを恐れて、改変なしでの公開を拒否した。小林は内容の削除を拒否したため、この映画は1956年まで公開が見送られた。

『壁あつき部屋』の公開見送りは、松竹内での小林の評価を損ねたため、彼は次の4作品を松竹の一般的なスタイルに近いものにすることで、自身の地位を再確立しようと試みた。1954年には『三つの愛』が公開された。この映画には、小林と文谷千代子が結婚式を挙げた教会で撮影されたシーンが含まれている。同年後半には『この広い空のどこかに』が公開された。この映画には、小林と親友であり、その後も小林作品6本に出演することになる佐田啓二が初めて登場した。1956年に公開された『泉』は、小林の作品の中で松竹の典型的なスタイルに最も強く似ていた最後の作品となった。

1956年には、『壁あつき部屋』が一般公開された。同年後半には、プロ野球のスカウトにおける汚職を描いた『あなた買います』が公開された。1957年には、アメリカ占領下および占領後の日本において、米軍基地周辺で発生した犯罪や売春を描いた『黒い河』が公開された。この作品は、仲代達矢が小林監督作品で初めて主要な役を演じたものであった。仲代はその後、小林の次の13作品中9作品に出演し、小林作品の常連俳優となった。

3.3. 代表作と国際的な評価

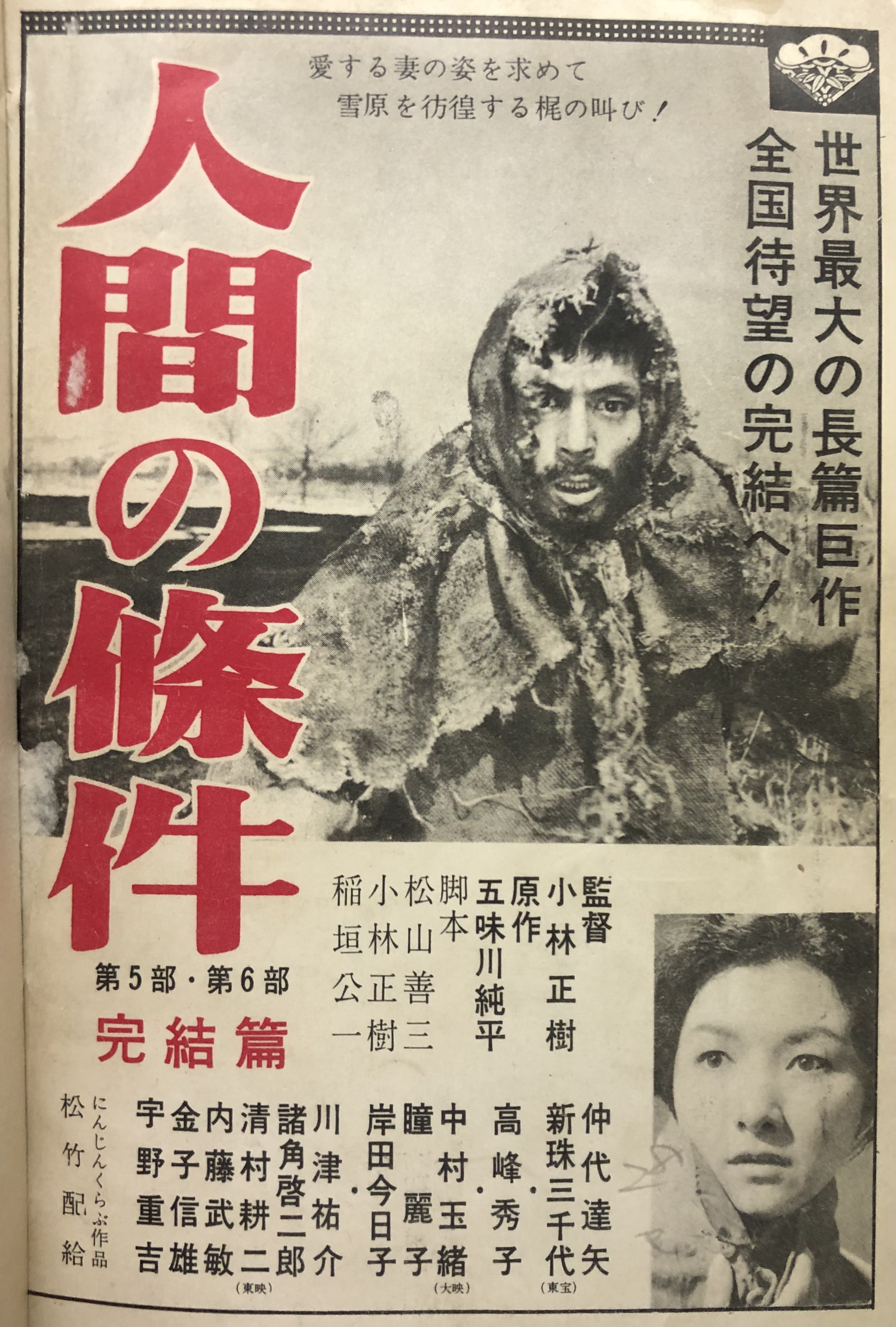

1959年から1961年にかけて、小林は『人間の條件』三部作を監督した。これは、第二次世界大戦が日本の平和主義者で社会主義者である主人公に与える影響を描いた作品である。全編の長さは合計で約10時間に及び、劇場公開された劇映画としては史上最長級の作品の一つとなっている。この作品は、戦時中の日本軍の暴虐と、それに反抗したインテリ兵の逆境と敗戦、逃亡、死を見事に描ききり、毎日芸術賞、毎日映画コンクール監督賞、ヴェネツィア国際映画祭サン・ジョルジョ賞、パシネッティ賞などを受賞した。

1962年には『切腹』を監督し、1963年のカンヌ国際映画祭で審査員特別賞を受賞した。この作品は、滝口康彦の小説『異聞浪人記』を原作とした橋本忍の脚本による初の時代劇であり、小林自身も「自作の中で最も密度が高い」と豪語した。

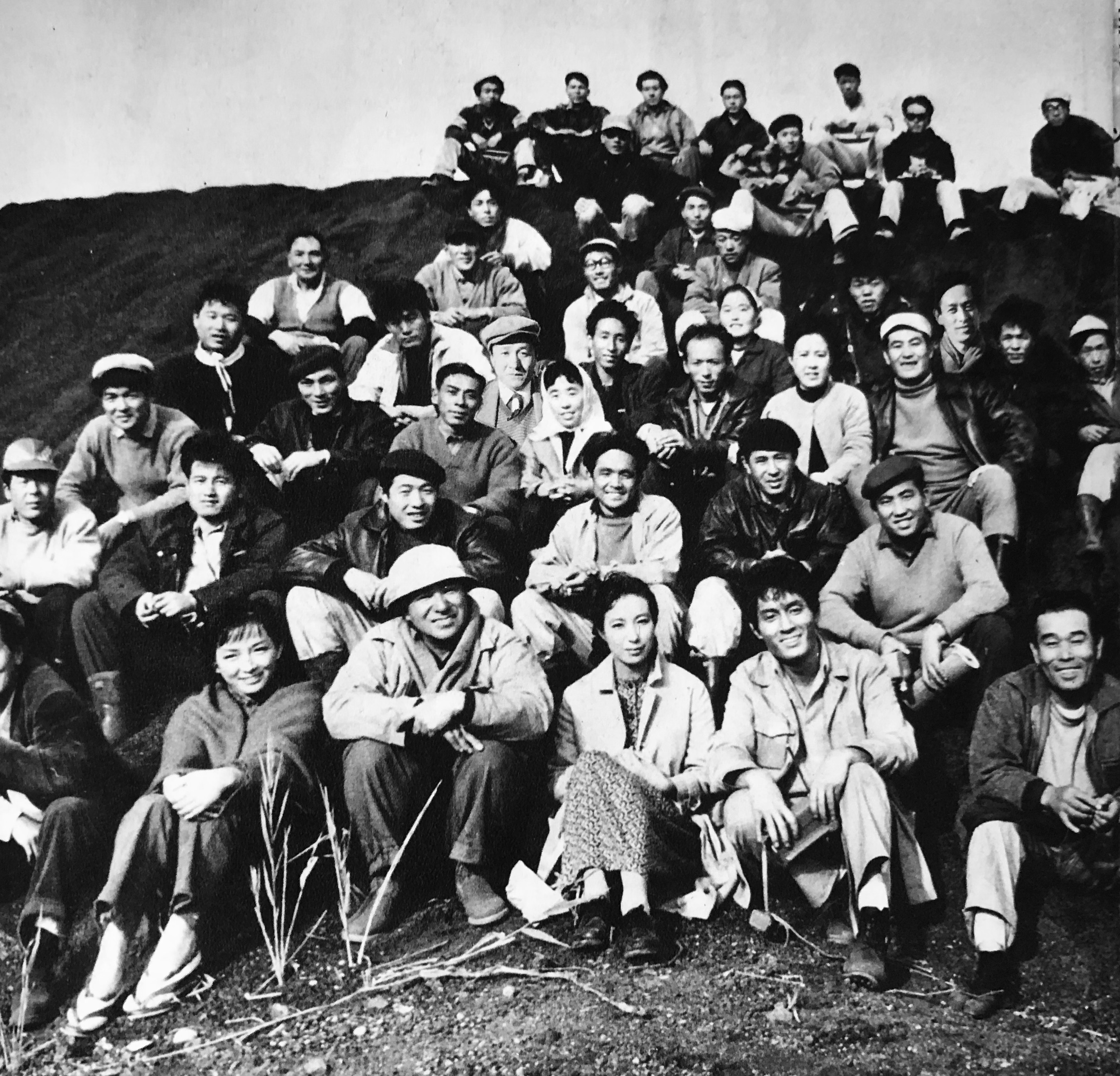

1964年、小林は初のカラー映画となる『怪談』を製作した。これは小泉八雲の著作から4つの怪談を集めたオムニバス映画である。『怪談』は1965年のカンヌ国際映画祭で審査員特別賞を受賞し、さらにアカデミー外国語映画賞にノミネートされるなど、世界的に絶賛された。撮影は廃屋となっていた航空機の格納庫に大規模なセットを組んで行われ、美術を担当した戸田重昌の才気が光った。また、武満徹による音楽は、画や演技との掛け合いを行う音響のような効果を存分に発揮し、幻想的な世界を作り出した。しかし、大規模なセット、長期にわたる撮影、スタッフ・キャストほか800名にもおよぶ大編成のため、製作費が大幅に膨らみ、多くの名作を世に送ってきた独立プロダクション「文芸プロダクションにんじんくらぶ」は、多額の負債を抱えて倒産するという憂き目に遭った。

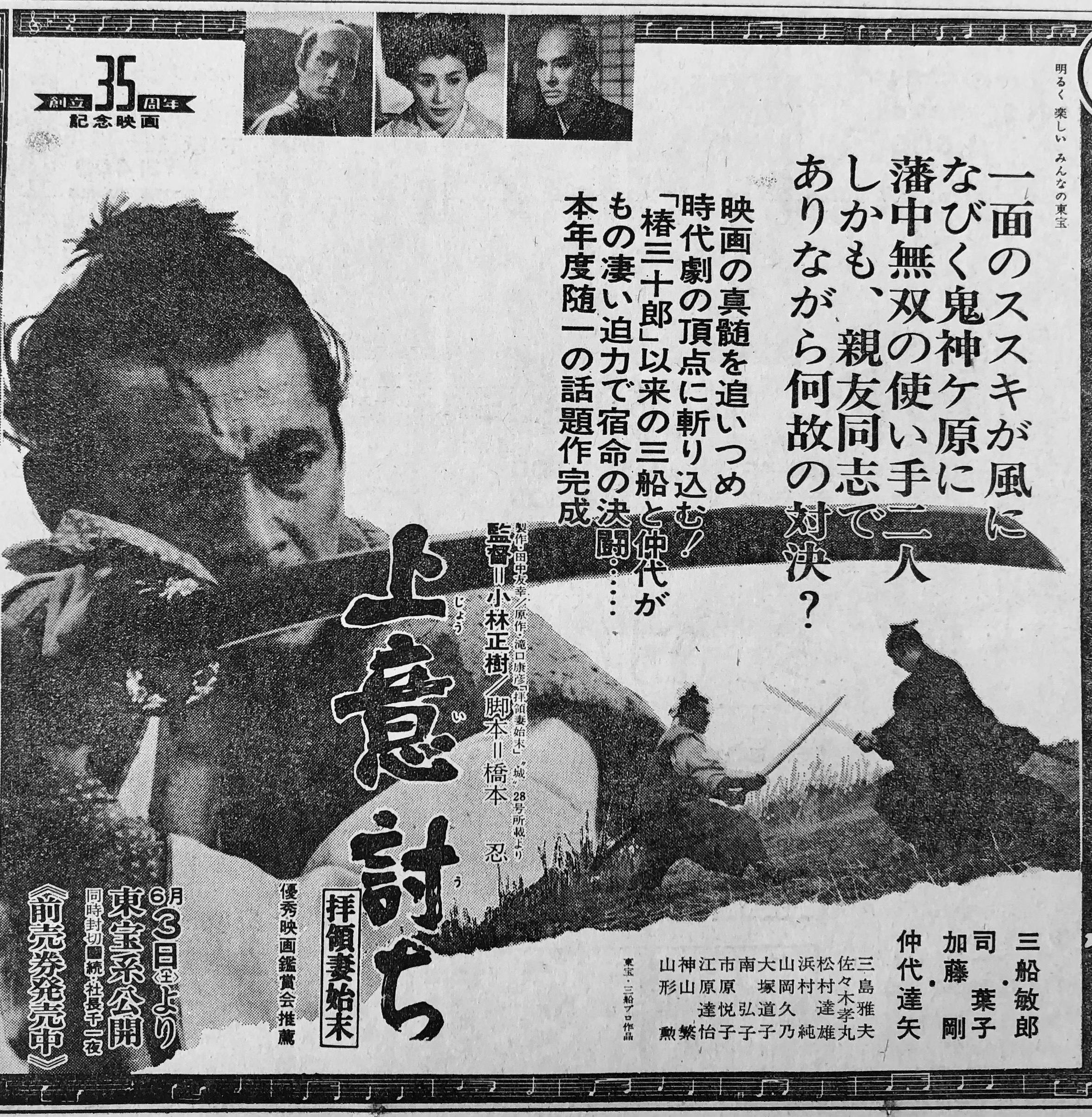

1967年には、三船プロ第1作となる『上意討ち 拝領妻始末』を監督し、ヴェネツィア国際映画祭で国際映画批評家連盟賞を受賞、キネマ旬報ベスト・ワンとなった。

3.4. 後期の作品活動

1965年、小林は松竹を退社し、東京映画と契約した。1968年の『日本の青春』の後、フリーランスとなり、1969年には黒澤明、木下惠介、市川崑と共に監督グループ「四騎の会」を結成した。同年には第19回ベルリン国際映画祭の審査員を務めた。1971年にはカンヌ国際映画祭で25周年記念として世界10大監督の一人として功労賞を受賞した。同年から俳優座映画放送製作の『いのちぼうにふろう』を監督し、また井上靖の長編小説をテレビドラマ化と同時に映画も製作した1975年の『化石』などといった話題作を発表した。

1982年には足掛け5年の歳月をかけて米国国防総省の保管フィルムや内外のニュース映像などをつなぎ合わせ、極東国際軍事裁判の長編記録映画『東京裁判』を完成させた。『東京裁判』は、立花隆などから肯定的な評価を得た一方、南京事件に関する映像に中国・国民政府が作成した信憑性の低い『中国之怒吼』のフィルムを挿入した事が批判を受けるなど、評価が分かれた(ただし作品中では「これは中国側のフィルムである」というクレジットを表記し、中立性に配慮を行っている)。この間、井上靖原作の『敦煌』の映画企画を長年温め、脚本も完成していたが、製作を決定した新生大映社長の徳間康快との間で方針の食い違いが生じ、断念せざるを得なかった。1985年には円地文子原作の連合赤軍事件を題材にした『食卓のない家』を監督した。これが彼の最後の映画監督作品となった。

4. 作品世界とテーマ意識

小林正樹の作品は、一貫して人間の尊厳と社会の不条理に対する深い洞察をテーマとしている。彼の映画は、戦時中の自身の経験から培われた平和主義と社会主義の思想を基盤とし、権威や社会的不正義、不条理な暴力に抵抗する個人の姿を鮮烈に描いている。

特に、代表作である『人間の條件』三部作では、戦争が人間性をいかに破壊するかを克明に描き出し、反戦と反権力を強く訴えた。また、『切腹』や『上意討ち 拝領妻始末』といった時代劇では、封建社会における武士道の偽善や、権力による個人の抑圧を鋭く批判している。これらの作品は、単なる歴史劇に留まらず、現代社会にも通じる普遍的なテーマを内包している。

さらに、『怪談』では、日本文化に根ざした幽玄な美意識と恐怖を融合させ、人間の内面にある闇や因果応報といったテーマを探求した。晩年のドキュメンタリー映画『東京裁判』では、歴史の検証という客観的な視点から、戦争責任と正義のあり方を問いかけた。

小林の映画的スタイルは、抑制された演出の中に強烈な感情を込め、重厚な映像美と哲学的な深みを持つことで知られる。彼は、登場人物の心理を深く掘り下げ、彼らが直面する倫理的葛藤や社会との対立を、時に象徴的な映像表現を用いて描いた。その作品は、1950年代から1960年代にかけての日本社会の矛盾を浮き彫りにし、観客に深い問いかけを投げかけるものであった。

5. フィルモグラフィー

小林正樹が監督、脚本、企画などで関わった主要作品を以下に示す。

5.1. 監督作品

- 息子の青春(1952年)

- まごころ(1953年)

- この広い空のどこかに(1954年)

- 三つの愛(1954年)

- 美わしき歳月(1955年)

- 壁あつき部屋(1956年)

- あなた買います(1956年)

- 泉(1956年)

- 黒い河(1957年)

- 人間の條件・第一・第二部(1959年)

- 人間の條件・第三・第四部(1959年)

- 人間の條件・完結篇(1961年)

- からみ合い(1962年)

- 切腹(1962年)

- 怪談(1965年)

- 上意討ち 拝領妻始末(1967年)

- 日本の青春(1968年)

- いのちぼうにふろう(1971年)

- 化石(1975年)

- 燃える秋(1978年)

- 東京裁判(1983年)

- 食卓のない家(1985年)

5.2. その他の映像作品

- 『破れ太鼓』(1949年、木下惠介監督) - 脚本

- 『どですかでん』(1970年、黒澤明監督) - 企画

- 『どら平太』(2000年、市川崑監督) - 脚本

6. 受賞歴と栄誉

小林正樹は、そのキャリアを通じて国内外で数々の重要な賞を受賞し、多大な栄誉に輝いた。

7. 個人的な側面

小林正樹は、1952年4月1日に松竹の女優であった文谷千代子と結婚した。

また、又従弟である女優の田中絹代とは深い絆で結ばれており、田中が癌を患い晩年を過ごす際には、小林がその面倒を見た。身寄りがなかった田中は借金を抱え、邸宅が抵当に入っていたため、小林は法的な相続権も賃貸借の証文もないまま、田中のために奔走した。小林自身が借金をして抵当権を解除し、田中の入院費も負担した。田中の死後、1985年に小林自身が病気で倒れた際には、彼の働きかけにより毎日映画コンクールに田中絹代賞が創設され、日本映画界の発展に貢献した女優に授与されることとなった。

8. 死去

小林正樹は、晩年、大学時代の恩師である会津八一の伝記映画の準備を進めていたが、1996年10月4日、心筋梗塞のため東京都世田谷区の自宅で80歳で死去した。彼の遺骨は、神奈川県鎌倉市の円覚寺と、田中絹代の出生地であり墓がある山口県下関市の市営下関中央霊園に分骨されている。

9. 遺産と評価

小林正樹は、その生涯を通じて日本映画界に多大な影響を与え、国際的にも高く評価される作品群を残した。彼の作品は、人間性、社会正義、そして歴史に対する深い洞察に満ちており、今日でも多くの人々に影響を与え続けている。

彼の批評的評価は、常に高く維持されてきた。『人間の條件』三部作は、その壮大なスケールと深いテーマ性から、反戦映画の金字塔として国際的に認知されている。また、『切腹』や『怪談』は、それぞれ時代劇と怪談映画のジャンルにおいて、その芸術性と革新性で高く評価されている。

2016年2月14日には生誕100年、没後20年を記念し、松竹のウェブサイト上に「映画監督小林正樹 生誕100年記念プロジェクト」として、小林正樹監督遺託業務世話人会の芸游会および複数の関係各社による特設サイトが設置された。また、全国各地で記念上映や企画展が開催され、彼の業績が改めて認識された。東京の世田谷文学館では「小林正樹展」が開催され(2016年7月16日 - 9月15日)、小林の自筆資料などが展示された。

10. 外部リンク

- [https://www.cinemaclassics.jp/kobayashi_masaki/ 小林正樹 OFFICIAL WEB SITE] - 松竹

- [https://www.cinemaclassics.jp/kobayashi_masaki/kobayashi_100th/index.html 映画監督小林正樹 生誕100年記念プロジェクト(2016年2月14日)]

- [https://www.imdb.com/name/nm0462030/ Masaki Kobayashi - IMDb]

- [https://www.jmdb.ne.jp/person/p0181910.htm 小林正樹 - 日本映画データベース]

- [https://aizuyaichi.or.jp/person/532/ 小林正樹 | 新潟市會津八一記念館]